-Рубрики

- живопись (1085)

- живопись о живописи (35)

- свадьба в живописи (1)

- женщины (581)

- Видео (263)

- фото (188)

- котейки (175)

- юмор (174)

- это интересно (172)

- стихи (172)

- дети (171)

- музыка (143)

- фентези (129)

- Pin-Ap (123)

- ню (113)

- эро (104)

- Девушки (104)

- фарфор (95)

- животные (87)

- ретро (85)

- помощь (81)

- надписи для коментариев (7)

- анимашки (73)

- статуэтки (71)

- ЖЗЛ (65)

- бытовые сценки (58)

- Антиквариат (55)

- АРТ (54)

- исторические личности (53)

- своими руками (48)

- скульптуры (47)

- мода (44)

- пейзаж (44)

- История одной картины (42)

- приколы (41)

- история (40)

- Иллюстраторы (39)

- портреты (38)

- вкусняшки (37)

- цветы (37)

- натюрморт (36)

- куклы (34)

- Винтажные ретро открытки (31)

- открытки (31)

- оружие (26)

- кино (25)

- смерть (25)

- гламур (24)

- История династии Романовых (23)

- Афоризмы (23)

- ювелир (23)

- графика (23)

- Фото Романовых (23)

- религия (22)

- мифы и легеды (22)

- фокусы (17)

- демотиваторы (14)

- романтика (13)

- сексуальное и романтичное... (13)

- политика (12)

- сюреализм (12)

- уроки фотошопа (11)

- Истори вещей (10)

- банное (10)

- нумизматика (10)

- катастрофы (9)

- катастрофы (9)

- Здоровье (8)

- морская тематика (8)

- глиптика (8)

- гарем (7)

- игра (6)

- поздравление в стихах (5)

- Аудиокниги (4)

- космос (4)

- коники (4)

- мультики (3)

- каталог русских художников (3)

- награды (1)

-Метки

-Музыка

- Джо Дассен - Саксофон

- Слушали: 6577 Комментарии: 0

- Скрипка плачет....(таинственный Восток)

- Слушали: 66673 Комментарии: 1

- оркестр Поля Мориа ПАДАЕТ СНЕГ

- Слушали: 35623 Комментарии: 1

- Баба Яга "То не вечер"

- Слушали: 5671 Комментарии: 5

- Мужчина и женщина Fausto Papetti

- Слушали: 21051 Комментарии: 2

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 4057

Комментариев: 978

Написано: 5926

Потрясающие работы!!!!))))))Стива Хэнкса ч. продолжение |

|

|

Понравилось: 55 пользователям

Женский опиум - ювелирные украшения с драгоценными камнями |

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Вымершие в недавнем прошлом виды зверей и птиц. |

Вымершие в недавнем прошлом виды зверей и птиц.

За последние 2-3 сотни лет не без помощи человека на планете прекратили своё существовани сразу несколько десятков видов зверей и птиц. И так кто же они? Вот всего лишь несколько представителей, не сумевших отстоять своё право на жизнь.

Дронт или додо.

Дронты были нелетающими птицами величиной с гуся. Предполагается, что взрослая птица весила 20-25 кг (для сравнения: масса индюка — 12-16 кг), в высоту достигала метра. Лапы дронта с четырьмя пальцами напоминали индюшачьи, клюв массивный. В отличие от пингвинов и страусов дронты не умели не только летать, но и хорошо плавать или быстро бегать: на островах не было сухопутных хищников и бояться было нечего. В результате многовековой эволюции додо и его собратья постепенно утратили крылья — на них осталось всего несколько перьев, а хвост превратился в маленький хохолок.Дронты водились на Маскаренских островах в Индийском океане. Обитали в лесах, держались отдельными парами. Гнездились на земле, откладывая одно крупное белое яйцо.Дронты полностью вымерли с появлением на островах европейцев — сначала португальцев, а потом голландцев. Охота на дронта стала источником пополнения корабельных запасов, на острова были завезены крысы, свиньи, кошки и собаки, которые с удовольствием поедали яйца беспомощной птицы. Беспомощной в полном смысле слова — для охоты на дронта к нему нужно было просто подойти и ударить палкой по голове. Не имевший ранее естественных врагов, дронт был доверчив как ребёнок. Кстати, возможно именно поэтому моряки присвоили ему имя «додо» — от простонародного португальского слова doudo (совр. doido, порт. глупый, сумасшедший).

Метки: кто следующий??? |

Понравилось: 1 пользователю

Любителям фарфоровых статуэток. |

Любителям фарфоровых статуэток . Часть 1.

Являясь большим поклонником фарфора, хочу поделиться и с вами прекрасными работами непревзойдённых мастеров статуэток.

Обратите внимание как искустно передана прозрачность узорной ткани!

Метки: фарфоровые статуэтки |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 2 пользователям

Cекрет "Неизвестной" Крамского. |

Это, пожалуй, самое известное произведение Крамского, самое интригующее, остающееся по сей день непонятым и неразгаданным. Назвав свою картину “Неизвестная”, умный Крамской хотел закрепить навеки за ней ореол таинственности. Ее образ вызывал беспокойство и тревогу, смутное предчувствие удручающего и сомнительного нового - появление типа женщины, не вписывавшейся в прежнюю систему ценностей. “Неизвестно: кто эта дама, порядочная или продажная, но в ней сидит целая эпоха”, - констатировали некоторые.

В наше время “Неизвестная” Крамского стала воплощением аристократизма и светской утонченности. Словно царица она возвышается над туманным белым холодным городом, проезжая в открытом экипаже по Аничкову мосту. Ее наряд — шляпа “Франциск”, отделанная изящными легкими перьями, “шведские” перчатки, сшитые из тончайшей кожи, пальто “Скобелев”, украшенное собольим мехом и синими атласными лентами, муфта, золотой браслет — все это модные детали женского костюма 1880-х гг., претендующие на дорогую элегантность. Однако это не означало принадлежности к высшему свету, скорее наоборот — кодекс неписаных правил исключал строгое следование моде в высших кругах русского общества.

Молодую женщину в мехах с высокомерным выражением лица критики назвали «исчадием больших городов». В картине усматривали обличительный смысл. Однако в лице героини можно увидеть не только надменность, но и грусть, затаённую драму. Современники Крамского были не нашутку заинтригованы, кто же послужил моделью художнику. Но он за семью печатями скрывал имя таинственной женщины. И не поддался на разглашение тайны даже тогда, когда его выносили на руках с выставки восторженные посетители.

И всё же, кто она эта таинственная красавица?

Итак...Поручик, потомственный дворянин Мизюков Дмитрий Андреевич, владевший землями в деревне Чаплыгино под Фатежем в 45 км от Курска, держал в работниках две крестьянские семьи. У главы одной из них, Савелия Павлова, росли две дочери. Младшую при крещении поп нарёк Матрёной-она служила горничной у дворянской четы и слыла в округе не только редкой красавицей, а ещё и славилась своим голосом-пела русские народные так, что послушать её приезжали званные гости из окрестных городов и весей.

Видя, как пышно расцветает Матрёна, супруга Мизюкова, Александра радовалась, ибо понимала: девичья краса-крупный капитал, который, при случае, можно будет выгодно вложить. Случай такой ей вскоре представился, когда супруг приказал долго жить и вдова оказалась в затруднительном положении она продала девушку за 500 рублей статскому советнику Михаилу Бестужеву. Тот увёз её в столицу, поселил в своём поместье. Меценат здраво рассудил, что курский природный брилиант нуждается в изящной оправе и нанял лучших учителей, дабы потомственная крестьянка получила хорошее образование, овладела светскими манерами. Девушка оказалась способной ученицей. Сановитый чиновник любовался воспитанницей со строгим взглядом, внушающим, что её величавая красота недоступна, и .... влюбился. Ценя Ивана Крамсого как тонкого портретиста, он заказал ему свой портет, позируя с юнной супругой. Художник, конечно же, не мог не заметить редкую красоту провинициалки и решил запечатлеть её на века. Он уловил и сумел передать на холсте не только внешнее очарование дамы, но и бездну мыслей и чувств, какое то скрытое страдание души и, конечно же, её загадочный взгляд!

Но семейная жизнь не заладилась, её мужу случалось не раз вызывать слишком ретивых кавалеров на дуэль. Трижды были такие дуэли, но все они к счастью заканчивались примирением. Тем не менее они не могли не портить отношений в семье. К тому же их единственный сын заболел и умер. Всё это побудило родню супруга возбудить ходатайство перед церквью о расторжении "неравного брака". Что и было осуществлено. У "Неизвестной" начались горькие времена.

Колежскую секретаршу Матрёну, ставшую нищенкой, потянуло на родину, к отчей земле. Иван Крамской узнав об этом счёл своим долгом помочь "Неизвестной" собраться в дальнюю дорогу и дал ей денег. При этом условились, что она непременно сообщит ему о своём прибытии на место. Но сообщения так и не последовало. Тогда он сам написал письмо и вновь без ответа. Прибыв в Фатеж художник узнал о несчастье постигшем женщину. Возвращаясь на родину Матрёна заболела в дороге и умерла в земской больнице Фатежа. Хоронили "Неизвестную" на деньги городского общества на кладбище села Миленино. И лишь сердобольный ямщик, увозивший когда то красавицу по московскому тракту в новую жизнь, и он же привёзший её обратно, пока был жив, ходил на могилку, клал к деревянному кресту полевые цветы - голубые васильки.

Недавно узнав эту историю о горестной судьбе красавицы-крестьянки, совсем другими глазами смотрю на знакомый лик "Неизвестной".

|

Процитировано 34 раз

Понравилось: 5 пользователям

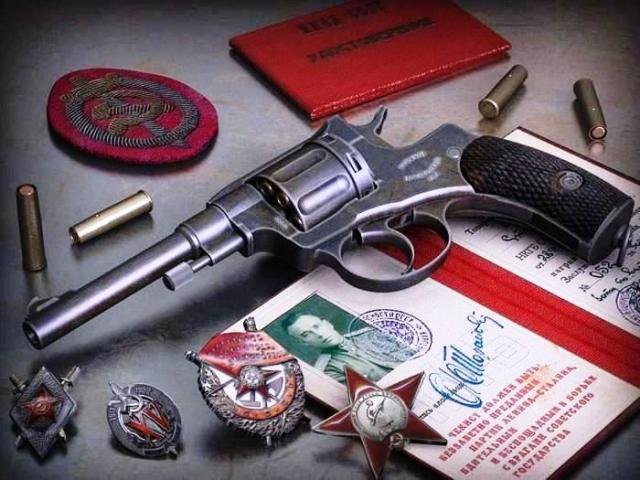

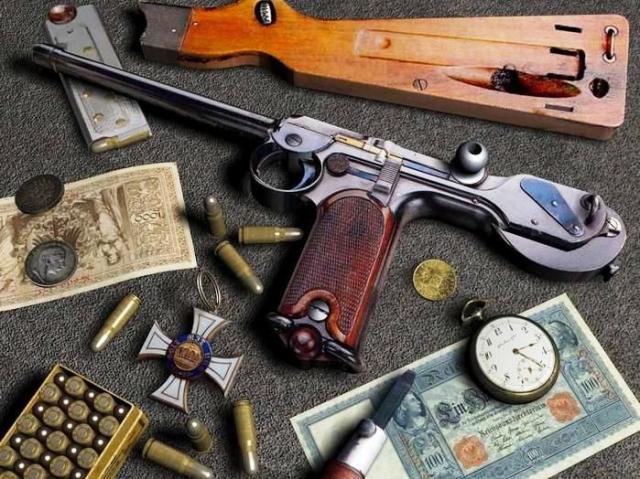

Оружие в обрамлении |

Красивые оружейные фотографии.

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 1 пользователю

Цифры от фотографа Arjan Benning |

Арабские цифры возникли в Индии, не позднее V века. Тогда же было открыто и формализовано понятие нуля (шунья), которое позволило перейти к позиционной записи чисел.

Традиционные арабские цифры являются видоизменёнными начертаниями индийских цифр, приспособленными к арабскому письму.

Арабские цифры стали известны европейцам в X вв. Благодаря тесным связям христианской Барселоны (Барселонское графство) и мусульманской Кордовы (Кордовский халифат), Сильвестр II (папа римский с 999 по 1003 годы) имел возможность доступа к научной информации, которой не имел никто в тогдашней Европе. В частности он одним из первых среди европейцев познакомился с арабскими цифрами, понял удобство их употребления по сравнению с римскими и начал всячески пропагандировать их внедрение в европейскую науку.

Это немного из истории. А теперь посмотрите, как эти цифры видит фотограф Arjan Benning, составив их не из шуньий, а из обнажённых шалуний!

«

|

Понравилось: 1 пользователю

Красавицы давно ушедших лет... |

|

Процитировано 11 раз

Понравилось: 2 пользователям

Смерть в графике |

В наше время мы привыкли к тому, что смерть изображают в образе старухи с косой.

Но лет 200-400 назад её приход представляли немного иначе.

Графика тех лет раскрывает нам совсем другие образы, и являлись они не только с косами.

«

|

Процитировано 1 раз

Марфуша |

Семен пристал с расспросами к своей матери — дочери Прохоровой, пытаясь выяснить, кто же была эта незнакомая девочка, и какое отношение она имела к их большой и дружной семье. После долгих уговоров мать поведала о таинственных событиях почти полувековой давности, произошедших в родительском доме, свидетелем которых, помимо своей сестры и братьев, была она сама.

Эта история произошла в далеком 1943 году в глухой сибирской деревеньке Скакуново, расположенной на востоке Омской области, где в те годы проживала Агафья Никитична со своими четырьмя детьми. Муж Прохоровой за год до этого погиб на фронте и потому все хозяйство лежало на ее женских плечах. Агафья Никитична заготавливала дрова, косила сено, рыбачила и даже ходила на охоту со старой мужниной винтовкой. Однажды ранним утром середины октября по первому снегу Агафья отправилась на глухаря. День обещал быть безветренным, с легким морозцем. Когда женщина углубилась в тайгу на пару километров, сумеречное небо прорезали яркие вспышки, за которыми грянули громовые раскаты.

Разразившаяся в неурочное время года гроза была настолько сильной, что земля под ногами Агафьи ходила ходуном, а с елей и сосен тяжелыми пластами падал мокрый снег. В какой-то момент очередной грозовой разряд угодил в вековую сосну, напротив которой остановилась женщина. Ствол могучего дерева раскололся, словно щепка, и вспыхнул ярким факелом. Напуганная Агафья бросилась бежать в обратную сторону, петляя среди поваленных деревьев, запорошенных оврагов и ложбинок, и через некоторое время поняла, что сбилась со знакомой тропы.

Тем временем гроза прекратилась столь же неожиданно, как и началась. Агафья стала осматриваться и вдруг увидела, что за косогором что-то темнеет. Первой ее мыслью было — медведь. Женщина принялась осторожно снимать с плеча винтовку. Существо двинулось по направлению к Агафье, которая вскоре к своему изумлению разглядела в нем маленькую девочку в тулупе и пуховой шали. Девочка подошла к Агафье и спокойно сообщила, что заблудилась. Женщине ничего не оставалось, как найти дорогу в деревню и привести потеряшку в свой дом. В тот же день Агафья сообщила о найденной девочке в сельсовет.

Долгие расспросы ребенка ничего не дали. Девочка не помнила, откуда она и кто ее родители.

Единственное, что она сообщила, так это свое имя — Марфушка. Приметы девочки были переданы в районный центр, где поисками родителей ребенка занялась милиция, а саму Марфушку временно определили жить у Агафьи.

«Серый человек»

Агафьины дети — два сына и две дочери — встретили новую знакомую с радостью. Девочке определили угол в доме, где она могла играть и спать. В тот же вечер Прохоровы-младшие сообщили Агафье, что их новая знакомая, несмотря на свой школьный возраст, не умеет ни читать, ни писать, однако временами начинает очень забавно говорить на каком-то непонятном языке.

А наутро следующего дня в семье Прохоровых стали происходить странные события, связанные с Марфушкой. Так, после скудного завтрака девочка посмотрела на портрет погибшего мужа Агафьи, висевший на стене, и неожиданно сообщила, что «этот дяденька жив и возвратится через десять лет...».

Когда поздним вечером Агафья вернулась с колхозной фермы, ребятишки тайком от Марфушки рассказали матери о ее необычном поведении. Со слов детей, девочка очень долго разговаривала с кем-то невидимым, сердилась на него, а когда умолкла, то взяла веник и вымела весь дом. После этого Марфушка оделась и направилась в сарай, где Прохоровы держали корову — главную кормилицу семьи. Напуганные странными разговорами новой знакомой, дети последовали за ней. В сарае Марфушка вначале ласково поговорила с буренкой, поглаживая ее по тощим бокам, а затем вдруг присела на корточки и стала с кем-то играть. На удивленные вопросы детей она ответила, что играет с поросеночком, хотя на самом деле ребятишки никого не видели.

Встревоженная Агафья решила серьезно поговорить с Марфушкой. Девочка рассказала хозяйке, что в ее дом приходит «серый и злой человек», которого Марфушка прогнала и замела его следы. Затем девочка взяла Агафью за руку и повела в сарай. К своему изумлению женщина увидела копошащегося в углу на сене и неизвестно откуда взявшегося молодого поросенка. А Марфушка тем временем сообщила ошарашенной Агафье, что к весне у ее коровы родится теленочек с белым пятнышком на лбу...

Почти каждый день Марфушка преподносила семье все новые удивительные сюрпризы. Как-то ночью Агафья вдруг внезапно заболела. У женщины поднялась температура, все тело сковала нестерпимая боль, из-за отекшего горла Агафья стала задыхаться. Ее дети привели фельдшера, который от невозможности сделать что-либо только развел руками и пообещал отвезти женщину наутро в районную больницу.

В один из редких моментов той тяжелой ночи, когда Агафья пришла в себя, она вдруг почувствовала на себе чьи-то прикосновения. Приглядевшись, женщина поняла, что перед ней стоит Марфушка и прикладывает к ее горлу мокрую тряпицу. Вскоре боль отступила и Агафья забылась глубоким сном.

Проснувшись на следующий день ближе к полудню, Агафья почувствовала во всем теле необычайную легкость. Но самым удивительным явилось то, что большая опухоль на левой стороне шеи, которая беспокоила женщину еще с довоенных времен, бесследно прошла...

Странное исчезновение

После ноябрьских праздников Марфушка вдруг стала грустной, совсем перестала есть и играть с Агафьины-ми детьми. Хозяйка забеспокоилась и даже пригласила в дом фельдшера, чтобы тот осмотрел девочку. А на следующий день к Прохоровым в сопровождении милиционера из райцентра приехали сотрудник отдела по борьбе с безнадзорностью и представитель детского приюта. С ними был и председатель сельсовета с фотографом. Ответственные работники сообщили Агафье, что родителей девочки отыскать не удалось и потому решено определить ее в приют.

Марфушку одели, вывели во двор дома, где ее и запечатлел местный фотограф. Перед самым отъездом Марфушка попросила разрешения попрощаться с коровой и поросеночком. Девочка зашла в темный сарай и... пропала. Представители власти бросились на ее поиски. Были осмотрены все надворные постройки, чердак и погреб.Сотрудника милиции весьма удивило то обстоятельство, что на свежем снегу никаких следов не было. Ни в тот день, ни позже Марфушку отыскать так и не удалось...

Все, что осталось у Агафьи от загадочной Марфушки, так это напечатанная по ее просьбе фотография девочки, да воспоминания о необычном ребенке. Вот только изображение лица Марфушки на полученном от фотографа снимке увидеть никому не удалось.

Словно кто-то специально стер черты загадочной девочки, дабы сохранить их втайне от потомков.

По весне у коровы родился теленок с белым пятном на лбу. А через десять лет случилось то, во что Агафья никак не могла поверить — вернулся ее муж! Выяснилось, что мужчина попал под Ржевом в плен к немцам, а после победы провел еще восемь лет в сталинских лагерях.

Завьялов решил забрать необычную фотографию с собой в Омск. А в ночь перед отлетом ему приснилась маленькая девочка, закутанная в шаль. Ребенок, плача, просил его остаться еще на один день. Уже наутро Завьялов вспомнил, что фигура приснившейся девочки как две капли воды была похожа на изображенную на фотографии Марфушку.

Посчитав, что его сон был навеян впечатлениями от истории, рассказанной матерью, Завьялов не придал ему значения и на такси направился в аэропорт. Однако на полпути водитель автомобиля вдруг резко вывернул руль вправо и машина столкнулась со стоявшим на обочине грузовиком. Таксист стал уверять, что на дорогу перед самым автомобилем неожиданно выбежала какая-то девочка, и чтобы избежать наезда на ребенка, он совершил этот маневр.

Из-за произошедшего ДТП Сергей Михайлович опоздал на свой рейс. А уже из дневных новостей Завьялов узнал, что самолет, на котором он должен был лететь, разбился через полчаса после вылета из аэропорта.

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Семь "Смолянок'' Левицкого. |

С 1773 по 1776 год Левицкий по заказу императорцы Екатерины II написал серию портретов воспитанниц Смольного института для благородных девиц, основанного императрицей в 1764 году.

В 1773 году «Санкт-Петербургские ведомости» отмечали «важное событие» — «первый выход на гулянье в Летнем саду благородных воспитанниц Смольного института». Сумароков писал:

Не нимфы ли богинь пред нами здесь предстали?

Иль сами ангелы со небеси сошли,

Ко обитанию меж смертных на земли,

Что взоры и сердца всех зрителей питали,

Как солнечны лучи, так взоры их сияют,

С красой небесною краса всех нимф равна;

С незлюбием сердец невинность их явна;

Конечно, божество они в себе являют.

Как сад присутствием их ныне украшался

Так будет краситься вся русская страна.

Также в 1773 году состоялись, обставленные необычайно пышно и торжественно, публичная церемония перевода девиц «среднего возраста» в «старший» и первый большой выезд воспитанниц в свет. 1774 год был отмечен праздником по случаю заключения мирного договора с Турцией. В 1776 году происходил выпуск из института девиц «старшего возраста». Все эти события, сопровождавшиеся балами, маскарадами, концертами и театральными представлениями, привлекли к себе внимание широкой публики и получили соответствующие восторженные отклики в периодической печати и произведениях изящной словесности. По случаю данного гулянья, а также первых институтских спектаклей, Екатерина заказала Левицкому портреты воспитанниц; их надлежало изобразить в театральных костюмах, соответствующих игранным ими ролям. Вероятней всего, портреты заказала не сама императрица, а И. И. Бецкой, страстно влюбленный в одну из них, Алымову.

Портрет Г. И. Алымовой (1776). Одна из лучших арфисток своего времени изображена с любимым инструментом, который одновременно делает её и Аллегорией Музыки. Она также одета в форменное парадное платье из белого шелка, установленное для воспитанниц IV (старшего) возраста, которое выглядит особенно роскошно: это платье «полонез» с «хвостом» и «крыльями» на большом панье (каркасе из китового уса). Подол юбки украшен фалбалой, а лиф — пышными бантами. Нити крупного жемчуга обвивают длинные локоны, драгоценные камни вплетены в прическу. Эту роскошь связывают с тем, что к этому времени юная Глафира уже стала предметом всепожирающей страсти Бецкого.

Портретисту позировали воспитанницы, отличившиеся особенными успехами в науках и искусствах. Одними из них были воспитанницы — Г. И. Алымова, Н. С. Борщова и Е. И. Молчанова.

Портрет Н. С. Борщовой (1776). Изображена танцующей на фоне театральной декорации, что позволяет её представить Аллегорией Танца. Возможно, также как и Нелидова, она тут представлена в роли Пандолфы из пьесы «Служанка-госпожа», где играла с ней вместе. (Любопытно, что в её правой руке присутствует анатомическая ошибка).

Портрет Е. И. Молчановой (1776). Молчанова изображена в белом шелковом платье, установленном для воспитанниц старшего (четвертого) возраста Воспитательного общества благородных девиц. Справа на столе — антлия (вакуумный насос), использовавшийся как пособие при обучении смолянок. В левой руке она держит книгу. Этот атрибут позволяет воспринимать изображение и как Аллегорию Науки (или Декламации). Эти три полотна (Молчанова, Борщова и Алымова), судя по всему, экспонировались в интерьере как триптих.

Портрет А. П. Левшиной (1775). Девушка изображена в танцевальной позе, она представлена в сценическом костюме, судя по всему, в том, в котором она с большим успехом сыграла роль Заиры в одноименной трагедии Вольтера, которую ставили в Смольном.

Портрет Е. Н. Хрущовой и Е. Н. Хованской(1773). Девочки разыгрывают сцену из комической оперы-пасторали Киампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе». Смуглая 10-летняя Хрущова (слева) играет мужскую роль влюбленного пастушка и одета в соответствующий костюм — в институте, где учились одни девочки, она прославилась этим амплуа. «Пастушок» треплет по подбородку свою партнершу жестом опытного волокиты.

Портрет Е. И. Нелидовой (1773). Будущая фаворитка императора Павла изображена танцующей менуэт на фоне театральной декорации — пейзажного парка. На 15-летней девушке надет сценический костюм (светло-коричневое, с сероватым отливом, отделанное розовыми лентами платье из упругого шелка, кокетливая соломенная шляпка, украшенная цветами и лентами), один из тех, в которых она выступала в придворных балетах. Полагают, что она изображена в костюме Сербины — очаровательной и остроумной плутовки из оперы Перголези «Служанка-госпожа», её удачному выступлению в этой роли вместе с Борщовой (Пандолфой) посвящены стихи Ржевского и Сумарокова. Поза Нелидовой — секундное мгновение между завершением одного танцевального па и переходу к следующему.

Портрет Ф. С. Ржевской и Н. М. Давыдовой (1772). Ржевская (справа) изображена в голубом форменном платье, установленном для воспитанниц второго возраста Воспитательного общества благородных девиц; Давыдова (слева) представлена в форменном платье кофейного цвета, установленном для первого (младшего) возраста. Эта маленькая смуглая грузинская княжна держит в руке белую розу — символ юности и добродетели. Девочки демонстрируют свои светские манеры, утверждая тем самым успехи института в воспитании юношества. Первый в серии портрет, вероятно, явился пробным.

Работа над серией завершилась в 1776 году, что совпало по времени с первым выпуском учениц. По окончании курса большинство изображенных девушек (Нелидова, Левшина, Борщова, Алымова и Молчанова) были назначены императрицей фрейлинами ко двору супруги наследника престола Павла Петровича, вел. кн. Наталии Алексеевны.

Готовые портреты были помещены в резиденции императрицы — Петергофe: их местопребыванием стала Куропаточная гостиная (или будуар), открывавшая анфиладу женских комнат (в настоящий момент там экспонируются копии). Согласно мнению большинства исследователей, полотна являлись частью общей дворцовой «сцены», и в центре находился портрет Левшиной, обрамленный двумя своеобразными триптихами: Ржевская с Давыдовой, Нелидова и Хрущева с Хованской — с одной стороны, и Борщова, Молчанова, Алымова — с другой

Цикл поступил в Русский музей из Петергофского дворца после Февральской революции 1917 года. Еще только когда Русский музей формировался, комиссия неоднократно обращалась к царю с просьбой об их передаче, но всегда наталкивалась на решительный отказ. И вот, наконец, после долгих лет разрешение на получение портретов было дано. П. И. Нерадовский, хранитель художественного отдела с 1909 по 1931 год с оставил об этом эмоциональные воспоминания.

В 2008 году картины отправлены на реставрацию.

Материал из Википедии.

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Сердце фельдмаршала Кутузова. |

Сердце фельдмаршала Кутузова.

В прошлые века обычай (языческий, если признаться) вынимать у покойников сердце и хоронить его отдельно практиковался довольно широко. Так, отдельно похоронены сердца Байрона, Рафаэля и некоторых других знаменитостей. Было такое и в Петербурге. Без сердца, например, был похоронен в склепе разрушенной при советской власти Греческой церкви (на ее месте соорудили потом кино-концертный зал) предприниматель-грек Димитрий Бернадакис, на средства которого она была построена. Его сердце, кстати, не нашли до сих пор. Совсем иначе обстояло дело с сердцем славного полководца Кутузова, похороненного, как известно, в Казанском соборе...

Как известно, князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский неожиданно скончался 16 апреля 1813 года на одной из военных дорог в Силезии. Тело полководца было тут же тщательно набальзамировано и со всеми воинскими почестями доставлено в Петербург. Когда траурный кортеж прибыл на окраину столицы, его встретила возбужденная толпа горожан. Жители столицы выпрягли шестерку лошадей и своими силами докатили коляску с гробом фельдмаршала от Нарвских ворот к Казанскому собору. Два дня длилось прощание петербуржцев с прахом Кутузова. Его похоронили 13 июня 1813 года у западной стены северного придела собора, ставшего к этому моменту символом победы России в Отечественной войне 1812 года. Над могилой была возведена бронзовая ограда, созданная по проекту А. Воронихина, установлена икона Смоленской Божией Матери и укреплен герб Светлейшего князя Смоленского. Рядом укреплены 5 штандартов и одно знамя, сохранившиеся до наших дней. Позднее над могилой была установлена картина художника Алексеева «Чудо от Казанской иконы Божией Матери в Москве». На ней изображено событие из истории российской воинской славы – освобождение Москвы ополчением под руководством К. Минина и князя Д. Пожарского в октябре 1612 г. с Казанской иконой Божией Матери.

Впоследствии – неизвестно, кстати, откуда – появился устойчивый слух о том, будто во время бальзамирования тела фельдмаршала в Силезии часть останков была запаяна в небольшом цинковом ящике и захоронена на кладбище Тиллендорф, что в трех километрах от Бунцлау. На этих сведениях и основана легенда о том, что незадолго до своей кончины Кутузов якобы просил похоронить его сердце в Пруссии, дабы героические солдаты России – часть русской армии тогда находилась в Силезии – знали, что «сердцем он остался с ними».

В 1913 году, когда отмечалось столетие со дня смерти князя Кутузова, Военно-историческое общество Москвы на одном из своих заседаний даже рассматривало вопрос о возвращении сердца фельдмаршала на Родину. Такой реальной казалась эта версия. Более полутора столетий она поддерживалась довольно солидными источниками, вплоть до Большой советской энциклопедии.

Однако, как ни красива эта легенда, но факты ее в конце концов опровергли. Возможным это стало только в советские времена, когда к могилам утратили почтение и пошла мода на вскрытие мощей и гробниц с целью «разоблачения церковного мракобесия». Б. Сократилин, осуществлявший в 30-е годы прошлого века надзор за архитектурными и историческими памятниками Ленинграда, рассказывал, что однажды был вызван к Сергею Кирову, который поручил ему разобраться с вопросом, где же все-таки находится сердце великого полководца. Для этого надо было вскрыть склеп и осмотреть саркофаг.

Участников акции вызвали в кабинет к Кирову. И они будто бы услышали из его уст следующее напутствие: «Надо вскрыть склеп и решить важнейший научный вопрос: где захоронено сердце Кутузова. А заодно и пошарить кругом, и если там окажутся ордена и регалии фельдмаршала, то их изъять».

Поручение большевистского начальника Питера было равнозначно приказу. 4 сентября 1933 года специальная комиссия (в состав которой вошли директор Музея истории религии, в который был превращен Казанский собор, ученый секретарь, заведующий фондами музея и, конечно же, сотрудник ОГПУ) спустилась в подвал и осмотрела место захоронения Кутузова, о чем составили соответствующий протокол.

В центре склепа стоял саркофаг, его осмотрели и составили акт. В нем сказано: "Вскрыт склеп, в котором обнаружен цинковый гроб, завинченный болтами, а внём сосновый, обтянутый красным бархатом с золотым позументом, внутри которого обнаружен костяк с остатками сгнившей материи." Тело Кутузова к тому времени уже успело совершенно истлеть. У головы слева находился серебряный сосуд цилиндрической формы. С большим трудом удалось отвернуть крышку. Емкость заполняла какая-то прозрачная жидкость, в которой можно было рассмотреть хорошо сохранившееся сердце. Крышку завинтили обратно и осторожно положили сосуд на прежнее место.

Были ли при этом найдены регалии фельдмаршала и хорошо ли «пошарили» в гробу члены комиссии, история умалчивает. Однако вскоре после приказа о вскрытии гроба Кутузова Кирова застрелили прямо в Смольном.

В народе об этом, несмотря на то, что за такие вещи в те времена немедленно сажали, а то и «пускали в расход», сохранилась бойкая частушка:

Эх, огурчики, да помидорчики,

Сталин Кирова убил в коридорчике!

Так ли это было на самом деле, неизвестно до сих пор. Однако, слухам о «похороненном в Германии» сердце Кутузова был положен конец. А специальный акт о результатах осмотра хранился в архиве Музея истории религии и атеизма, долгие годы располагавшемся в Казанском соборе.

Но если сердце Кутузова все-таки нашли, то музея русского фельдмаршала в польском городе Болеславце, открытого там в 1945 году, больше нет. В 1991 году с выводом из Польши Северной группы войск Советской Армии вывезены были и фонды находящегося в ведении Министерства обороны музея Кутузова. Сейчас все экспонаты – картины, письменный стол, софа, на которой окончил свои дни фельдмаршал, личные вещи полководца, подарки прусского короля и так далее – находятся в особом Кутузовском зале Музея артиллерии, инженерных войск и связи в Санкт-Петербурге.

Советский же воинский мемориал у памятника Кутузову находится на прежнем месте. Правда, еще в июне 1813 года памятник все-таки пытались уничтожить. Когда военное счастье склонилось на сторону Наполеона и французские войска вновь заняли Силезию, вражеские солдаты, не имевшие, видимо, за душой воинской чести, повалили монумент русскому полководцу.

Источник(http://www.spbdnevnik.ru/?show=article&id=1016)

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Самый маленький культурист в мире. |

|

|