-Метки

juliet butler ёжики Приют а мужики-то не знают! американцы английский архитектура буч видео включи мозг! волга вопросы без ответов всякие глупости грустно деревня дороги животные жызнь идиоты история италия карпаты катастрофа кино красота лёва лис литература лошадки малыш мальта марта матвей мелихово мои мемуары мысли мысли вслух мыши отпуск охота память питер походы праздник души прогноз протест птички религия ржунимагу руссо туристо селигер сестрорецк скульптура собаки соловки средства массовой дезинформации такспарад таксы таксы-умницы типа юмор удивительное рядом ужас-ужас украина уроды фотография хорошие люди юбилей

-Музыка

- Атланты

- Слушали: 336 Комментарии: 1

- E.L.O. Last train to London

- Слушали: 73 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Сорокет |

Десять дней назад случилась дата, которую мне вспоминать и страшно и приятно. Страшно приятно.

Сорок лет назад - 13 мая 1985 года, я начал работать в конструкторском бюро на местном предприятии.

Сказать казённое «влился в коллектив» будет не совсем точно - я за год до этого начал проходить свою преддипломную практику и уже был знаком с работниками этого отдела. Попасть в конструкторское бюро на завод своего родного города было задачей со «звёздочкой» - институт распределял своих выпускников в московские «ящики»***, а мне мотаться в Москву совсем не хотелось - зарплаты инженеров везде были плюс-минус равными.

Видя такую перспективу, я посетовал маме на свою судьбу и она, будучи очень активной по жизни, нашла у себя в знакомых какую-то женщину, которая могла мне помочь в вопросе трудоустройства на местный завод. Потом, уже работая над дипломом, я с удивлением узнал, что моим направлением в этот отдел конструкторского бюро занимался сам главный инженер предприятия. Поэтому в коллективе меня сначала посчитали «блатным» (смешно, конечно, для специальности инженера), но это показывало уровень влияния той маминой знакомой.

Мне повезло - в отделе я попал в группу, которая вела опытно-конструкторскую работу по модернизации «изделия» на новой элементной базе. Если представить себе ныне модный комплект чемодана на колёсиках с длинной ручкой и прилагающейся к нему небольшой сумкой, то серийное «изделие» было в реальный размер чемодана, а новое было в размер той небольшой сумки. Новый блок потреблял намного меньше, хотя вряд ли это имело значение в мощной системе электропитания «танка», но место во внутреннем пространстве он экономил. Уже потом, придя на постоянную работу в отдел, я съездил в командировку на другой «номерной» заводик для испытания нового блока внутри машины.

«Машину» я ещё лет десять видел на парадах ко Дню Победы, но потом её сняли с производства и никакой пользы от той разработки для страны не было. Но для меня это была интересная работа, хоть я и пришёл на готовенькое. Всю начинку на новых электронных компонентах придумала руководительница моего дипломного проекта Римма Ивановна Мещерякова. Я в числе ещё двух молодых специалистов - мы лишь довели это «изделие» до производства, выполняя рабочие чертежи, сопровождая изготовление в цехе и проводя испытания.

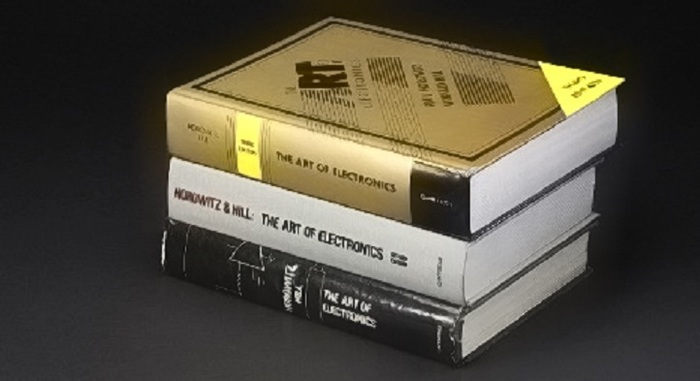

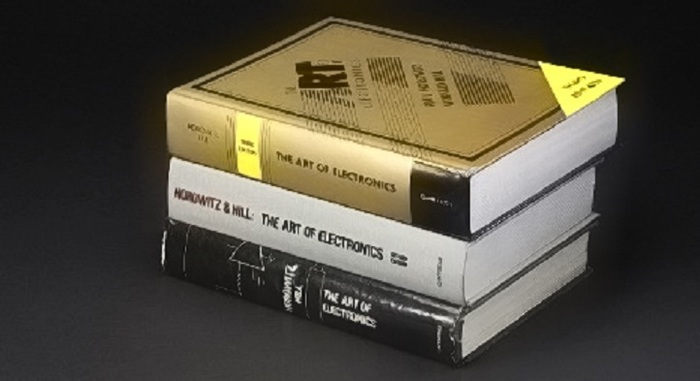

Римма Ивановна была ненамного старше нас, но в техническом плане у неё была умнейшая голова. «Хоровиц и Хилл» был её настольной книгой и она смогла воплотить обычный пример схемы оттуда в реальное устройство аналогового вычислителя!

«Искусство схемотехники» (The Art of Electronics — Искусство электроники) — широко известная монография-учебник по аналоговой и цифровой электронной схемотехнике, написанная американскими специалистами Паулем Хоровицем (Paul Horowitz) из Гарвардского университета и Уинфилдом Хиллом (Winfield Hill) из Роулендского института науки, Кембридж, Массачусетс.(Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство_схемотехники)

Для справки - чем занимались женщины и мужчины в отделе? Мужчины сопровождали «изделия» в производстве - бегали в цех по каждой проблеме, ругались с представителем «заказчика», проводили испытания и вносили доработки. Женщины работали лезвием бритвы, подчищая на «кальках» электрических схем места изменений и внося результаты доработок рейсфедером с тушью в эти схемы и перечни. «Кальки» были оригиналами, с них фотохимическим способом делались копии, рабочие чертежи. Они были страшного фиолетового цвета и поэтому назывались «синьки».

Вот этой рутинной работой мне и пришлось бы заниматься. Но судьба смилостивилась, познакомив с уникальной женщиной в самом начале моей инженерной карьеры. Её я не перестану вспоминать с восхищением и благодарностью.

Я тут уже писал про тот период своей жизни, стоит лишь покопаться в записях по тегу «мои мемуары».

*** в советское время предприятия и научные институты оборонной отрасли имели название в виде номера «почтового ящика», при этом у них могло быть и обычное название вроде «гидропроект» или «сельхозавтоматика»

Метки:

мои мемуары

работа

юбилей

Сорок лет назад - 13 мая 1985 года, я начал работать в конструкторском бюро на местном предприятии.

Сказать казённое «влился в коллектив» будет не совсем точно - я за год до этого начал проходить свою преддипломную практику и уже был знаком с работниками этого отдела. Попасть в конструкторское бюро на завод своего родного города было задачей со «звёздочкой» - институт распределял своих выпускников в московские «ящики»***, а мне мотаться в Москву совсем не хотелось - зарплаты инженеров везде были плюс-минус равными.

Видя такую перспективу, я посетовал маме на свою судьбу и она, будучи очень активной по жизни, нашла у себя в знакомых какую-то женщину, которая могла мне помочь в вопросе трудоустройства на местный завод. Потом, уже работая над дипломом, я с удивлением узнал, что моим направлением в этот отдел конструкторского бюро занимался сам главный инженер предприятия. Поэтому в коллективе меня сначала посчитали «блатным» (смешно, конечно, для специальности инженера), но это показывало уровень влияния той маминой знакомой.

Мне повезло - в отделе я попал в группу, которая вела опытно-конструкторскую работу по модернизации «изделия» на новой элементной базе. Если представить себе ныне модный комплект чемодана на колёсиках с длинной ручкой и прилагающейся к нему небольшой сумкой, то серийное «изделие» было в реальный размер чемодана, а новое было в размер той небольшой сумки. Новый блок потреблял намного меньше, хотя вряд ли это имело значение в мощной системе электропитания «танка», но место во внутреннем пространстве он экономил. Уже потом, придя на постоянную работу в отдел, я съездил в командировку на другой «номерной» заводик для испытания нового блока внутри машины.

«Машину» я ещё лет десять видел на парадах ко Дню Победы, но потом её сняли с производства и никакой пользы от той разработки для страны не было. Но для меня это была интересная работа, хоть я и пришёл на готовенькое. Всю начинку на новых электронных компонентах придумала руководительница моего дипломного проекта Римма Ивановна Мещерякова. Я в числе ещё двух молодых специалистов - мы лишь довели это «изделие» до производства, выполняя рабочие чертежи, сопровождая изготовление в цехе и проводя испытания.

Римма Ивановна была ненамного старше нас, но в техническом плане у неё была умнейшая голова. «Хоровиц и Хилл» был её настольной книгой и она смогла воплотить обычный пример схемы оттуда в реальное устройство аналогового вычислителя!

«Искусство схемотехники» (The Art of Electronics — Искусство электроники) — широко известная монография-учебник по аналоговой и цифровой электронной схемотехнике, написанная американскими специалистами Паулем Хоровицем (Paul Horowitz) из Гарвардского университета и Уинфилдом Хиллом (Winfield Hill) из Роулендского института науки, Кембридж, Массачусетс.(Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство_схемотехники)

Для справки - чем занимались женщины и мужчины в отделе? Мужчины сопровождали «изделия» в производстве - бегали в цех по каждой проблеме, ругались с представителем «заказчика», проводили испытания и вносили доработки. Женщины работали лезвием бритвы, подчищая на «кальках» электрических схем места изменений и внося результаты доработок рейсфедером с тушью в эти схемы и перечни. «Кальки» были оригиналами, с них фотохимическим способом делались копии, рабочие чертежи. Они были страшного фиолетового цвета и поэтому назывались «синьки».

Вот этой рутинной работой мне и пришлось бы заниматься. Но судьба смилостивилась, познакомив с уникальной женщиной в самом начале моей инженерной карьеры. Её я не перестану вспоминать с восхищением и благодарностью.

Я тут уже писал про тот период своей жизни, стоит лишь покопаться в записях по тегу «мои мемуары».

*** в советское время предприятия и научные институты оборонной отрасли имели название в виде номера «почтового ящика», при этом у них могло быть и обычное название вроде «гидропроект» или «сельхозавтоматика»

Понравилось: 1 пользователю

Поздравляю!!! И все 40 лет на одном заводе?

нет, конечно - в том отделе года четыре, потом перешёл в другой, ушёл с завода, поменял несколько мест, пока не застрял на последнем больше, чем на 20 лет

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |