|

Елена_Гл

Среда, 31 Августа 2022 г. 07:12 (ссылка) Елена_Гл

Среда, 31 Августа 2022 г. 07:12 (ссылка)

Мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой в Елабуге .

Марина Ивановна Цветаева - русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических статей. Она считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века. Сегодня называют хрестоматийными такие стихотворения Марины Цветаевой о любви, как «Пригвождена к позорному столбу…», «Не самозванка – я пришла домой…», «Вчера еще в глаза глядел…» и многие другие.

Родившись в Москве, поскитавшись по миру, Цветаева отошла в мир иной именно в городе Елабуге, навсегда связав свое имя с этим городом.

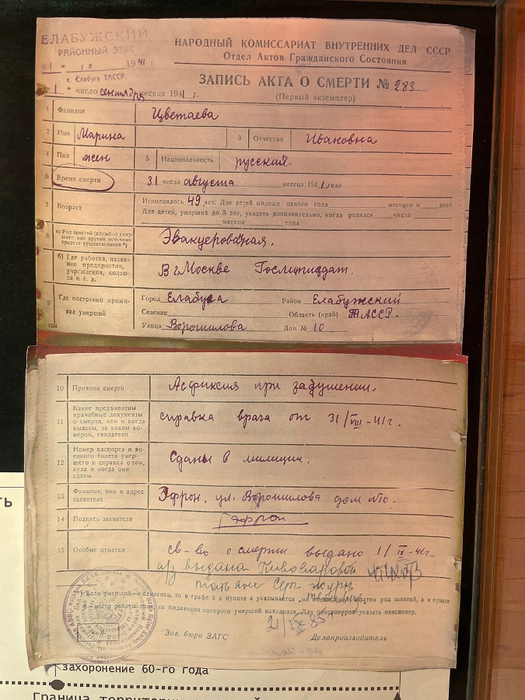

В 1941 г. Марина Ивановна была эвакуирована вместе с сыном Георгием в Елабугу, но, не прожив здесь и месяца, она покончила жизнь самоубийством.

Сегодня вблизи дома, где Марина Цветаева провела свои последние дни, расположен мемориальный комплекс, посвященный памяти выдающейся поэтессы.

В последние десятилетия в Елабуге по-настоящему отдают дань памяти Цветаевой. Именно в 2000-х гг. в городе был образован целый комплекс памяти Марины Ивановны Цветаевой.

Он состоит из множества элементов и мест, связанных с именем поэтессы. Это

1) дом памяти (дом Бродельщиковых) , в котором воссоздан быт при жизни поэтессы,

2) литературный музей ,

3) и целая площадь ее имени с бронзовым бюстом на гранитном постаменте — «памятник не смерти, но бессмертия»,

4) и, конечно, могила М.И. Цветаевой .

5) Кроме этого, в комплекс входят библиотека Серебряного века, одноименное кафе , в котором постоянно проводятся литературные чтения и другие культурные мероприятия.

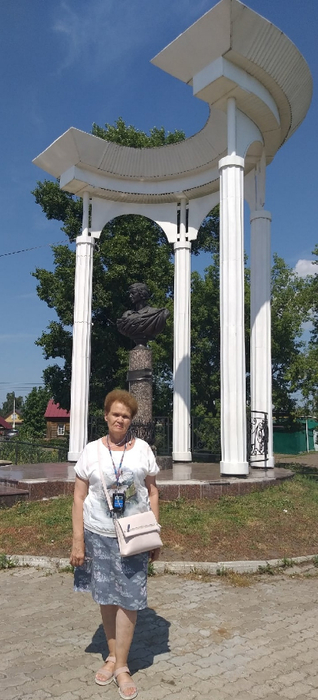

Памятник-бюст одному из величайших поэтов России Цветаевой М. И. .

Мемориальная площадь М.И. Цветаевой с памятником-бюстом поэта (авторы А.И. Головачёв, В.А. Демченко) на гранитном постаменте с надписью, повторяющей автограф поэта «Марина Цветаева».

Недалеко от дома памяти поэтессы в 2002 году установлен памятник. На открытии монумента пригласили писательницу Л.Б. Либединскую, она лично знала Марину Ивановну. Её слова можно выгравировать на постаменте:

«Это не памятник смерти, а памятник бессмертия и покаяния за то зло, которое люди причиняли ей вольно или невольно» .

Бюст М.И. Цветаевой находится в центре белой полуротонды – которая символизирует часть прожитой поэтом жизни. Авторы - московские скульпторы А.В. Головачев и В.А.Демченко. Установлен в 2002 г.

литературный музей М.И. Цветаевой

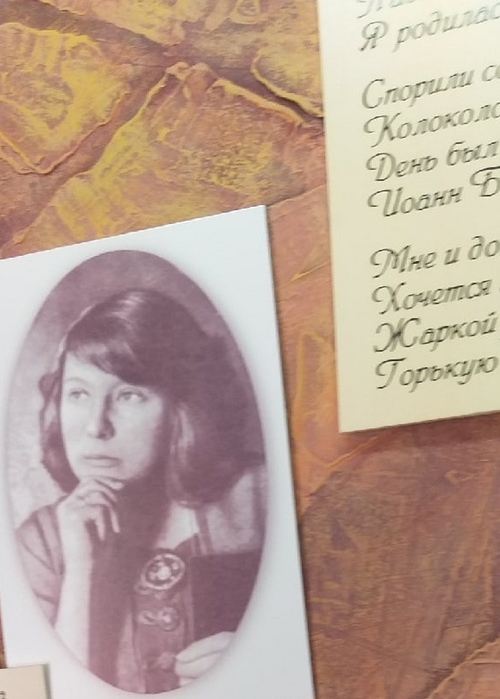

Музейная экспозиция знакомит с детством Марины

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья.

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.

Музей рассказывает о литературном творчестве Марины Цветаевой, её творческих и дружеских связях с литературными деятелями эпохи: М. Волошиным, О. Мандельштамом, Б. Пастернаком, В. Маяковским, А. Белым, В. Ходасевичем и др., отношении современников к личности и творчеству поэта и о знаковых событиях в жизни Марины Цветаевой.

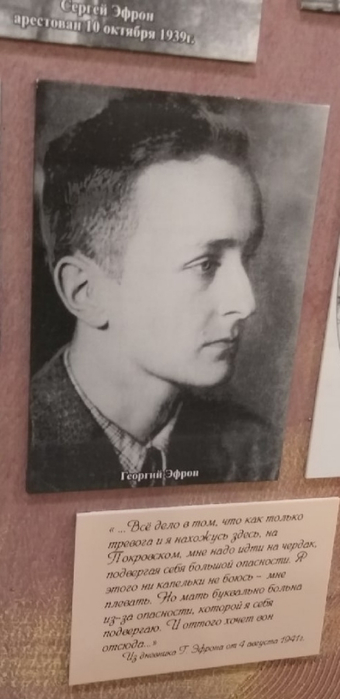

Это — встреча с Сергеем Эфроном и счастливые годы в «волшебном доме» Борисоглебского переулка , рождение детей , революция , смерть дочери Ирины , эмиграция , возвращение на родину , отъезд в Елабугу в эвакуацию в августе 1941 года .

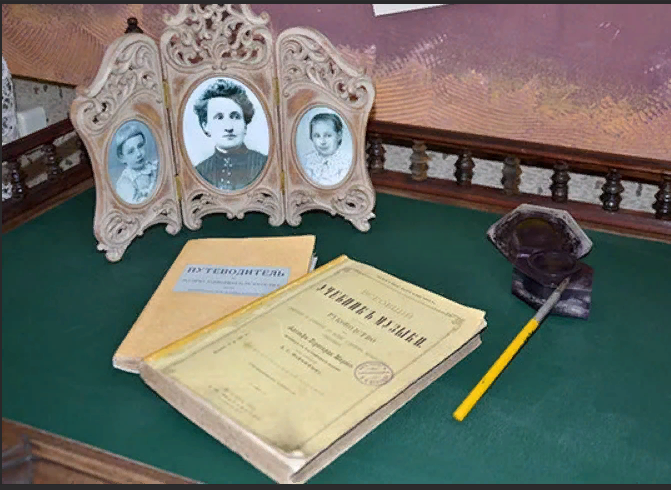

В музее можно увидеть прижизненные издания произведений М. Цветаевой и её современников (А. Ахматовой, Н. Гумилёва, А. Белого, О. Мандельштама, А. Блока) , многочисленные современные издания сочинений Цветаевой и переводов её произведений на языки народов мира , уникальные архивные документы , автографы , письма Марины Цветаевой , редкие семейные фотографии .

Смертный приговор Сергею Эфрону (он в списке первый)

Представлены мемориальные предметы: камея, фарфоровое блюдо от столового сервиза, серебряные чайные ложечки, блокнот для записей, орехоколка, конверт с прядью волос Марины Цветаевой, пудреница её дочери Ариадны.

Пудреница Ариадны Эфрон

17.

Дом памяти (дом Бродельщиковых), в котором воссоздан быт при жизни поэтессы

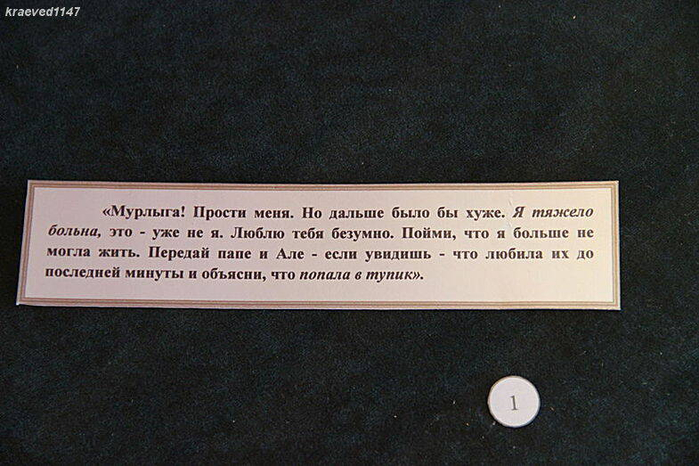

Ее поселили в доме кузнеца и белошвейки, в маленькой комнате, в которой не было даже дверей, лишь занавески. Одиннадцать дней она мужественно пыталась бороться с судьбой, пыталась даже приспособиться к чуждой для себя обстановке. Не смогла. 31 августа она покончила жизнь самоубийством. Строки, написанные за год до этого стали пророческими «Никто не видит, не знает, что я год уже ищу глазами — крюк…» .

Дом Бродельщиковых сохранился довольно хорошо. Здесь установлена мемориальная доска.

Небольшой бревенчатый дом с окнами на Покровскую церковь. В далеком 1941 году это был самый обычный бедный дом, который ничем не привлекал внимания. Он был ничем не примечательным до тех пор, пока его порог с чемоданом в руках не переступила эвакуированная из Москвы поэтесса, сломленная и отчаявшаяся. Она вошла в жилище кузнеца Бродельщикова, чтобы прожить в нем 11 дней и навсегда поставить на дом печать трагедии. Сейчас это дом-музей, в который поклонники творчества Марины Цветаевой заходят с трепетом и тяжелым сердцем.

Музей открыли только в 2004 году. Очень долго хозяева не хотели продавать дом. Время было упущено. Многие памятные предметы и вещи утрачены. К примеру, в металлолом сдали кровать, на которой Цветаева спала, потеряны личные вещи. Но, тем не менее, сотрудники дома-музея по воспоминаниям хозяев, по записям самой поэтессы смогли максимально точно восстановить обстановку 1941 года. Атмосфера дома-музея камерная, тревожная. Сюда надо приходить одному. В доме неуместны разговоры и суета. Как только входишь в маленькие сени, попадаешь в мир, которого уже нет. На крючке висит соломенная шляпка, стоит зонтик. Приглушенно звучат стихи. В небольшой комнатке разместили экспозиционный зал, где под стеклом лежат документы, томики со стихами и небольшие безделушки.

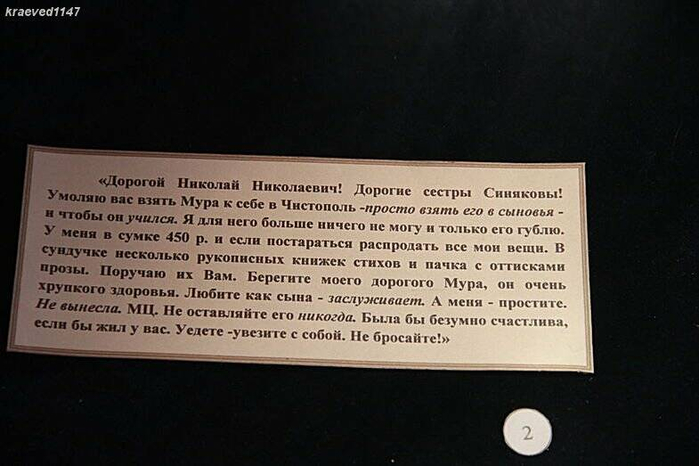

В тот день она пожарила рыбу, написала несколько предсмертных записок: сыну с просьбой простить ее, эвакуированным с ней писателям и семье Асеевым в Чистополе с мольбой позаботиться о ее ребенке. Затем вышла в сени и покончила с собой (повесилась).

В предсмертных записках Марина Ивановна умоляла позаботиться о сыне. Георгию было 16 лет.

Просила прощения у Мура (Георгия):

Трагическую деталь из жизни поэтессы. Когда Марина Цветаева только собиралась в эвакуацию, в упаковке вещей ей помогал давний друг Борис Пастернак, который специально купил веревку для связывания вещей. Писатель похвалился, что достал такую прочную веревку — «хоть вешайся»… Именно она и стала орудием самоубийства Марины Ивановны.

Хозяева нашли её мёртвой в коридоре, у входной двери дома.

Взгляд невольно задерживается на балке, в которую был вбит толстый железный крюк. Здесь оборвалась жизнь поэтессы. Сейчас на этом месте кованые розы.

Обстановка скудная и давящая. Узкая кровать, небольшой комод, пара стульев. Под стеклянным куполом на комоде самый ценный экспонат музея — миниатюрная записная книжка Марины. Ее нашли в кармане фартука уже после смерти. Здесь же стоит нераскрытый чемодан, на спинку стула небрежно брошена шаль, берет…

В столовой удалось собрать подлинные вещи Бродельщиковых, которые находились в доме во время войны. В углу стоит массивный сундук, настенное зеркало, слегка искажая, отражает действительность. Много десятилетий назад в нем отражался силуэт поэтессы. В доме-музее удалось собрать раритетную посуду и швейную машинку фирмы «Зингер». Все достоверно и трепетно.

Складывается впечатление, что Цветаева вышла в сад и вот-вот вернется. Но она не вернется, она, пожарила с утра рыбу и, бросив на кровать шаль, ушла прямо из этого дома туда, где вечные колокола.

Но самым главным экспонатом музея является маленькая записная книжка в сафьяновом переплете, она хранится под стеклянным колпаком.

Необычный предмет был вынут из кармана фартука Цветаевой уже после ее смерти и долгое время хранился в семье плотника. А после кончины мастера записная книжка попала к Белле Ахмадуллиной и затем опять вернулась в елабужский дом.

Здесь же можно прочитать историю блокнота.

Маленькая (не больше спичечного коробка) записная книжка в сафьяновым переплёте с маленьким карандашиком была приобретена Мариной Ивановной в эмиграции во Франции.

Поэт всегда старалась носить с собой какой-нибудь блокнот или бумагу для записей, чтобы при необходимости всегда можно было быстро что-нибудь записать.

Приехав с сыном в августе 1941 года в Елабугу в эвакуацию, маленький блокнот Цветаева носила в кармане фартука, где блокнот и обнаружили после её смерти.

Записная книжка хранит в себе тайну Цветаевой. До сих пор никто не знает, что именно в ней записано.

В книжке записано лишь одно единственное слово на последней странице "мордовия". Но значение этой надписи до сих пор неизвестно.

Существует несколько версий. Одна из них гласит, что записано "мордовия", так как в мордовских лагерях отбывала наказание дочь Цветаевой Ариадна Эфрон. Ариадна была репресирована еще в 1939 г. по политической статье. Но оказалась она в Мордовии уже после смерти матери. Мистика? Может быть...

По другой версии, что записано в книжке не "мордовия", а "мордовня " - замордовали, замучили.

Во дворе дома есть беседка , где часто проходят цветаевские чтения.

У елабужского Цветаевского костра есть одна особенность — на нём подводят итоги конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, который проходит 26 сентября и посвящается дню рождения Марины Цветаевой.

Предали поэтессу земле 2 сентября 1941 г. на Петропавловском кладбище. На месте захоронения воткнули колья, но весной их унесло водой и могила затерялась. В 1960 г. в Елабуге побывала ее сестра Анастасия Ивановна Цветаева. Она установила на предполагаемом месте погребения крест, который впоследствии был заменен на памятный камень.

Церковь простила самоубийство лишь через 49 лет, назвав произошедшее убийством от режима. Процедура отпевания, согласно православным традициям, была проведена в 1990 г.

Могила М.И.Цветаевой

До сих пор много тайн связано с ее могилой — у каменной ограды на окраине Петропавловского кладбища. Местом захоронения ее останков считается участок, указанный сестрой Марины — Анастасией Цветаевой, где в 1970 г. было установлено гранитное надгробие. На самом деле, никто со стопроцентной гарантией не может сказать, что монумент стоит именно на захоронении М.И.Цветаевой. За её могилой несколько лет никто не ухаживал, она заросла, едва не сравнялась с землёй. Жители Елабуги помнили, что похоронили её в южной части кладбища. В указанном месте были три неухоженные могилы.

Родные М.И.Цветаевой выбрали одну из них и обиходили её. Так и считают этот холмик могилой Марины Ивановны. На эксгумирование останков родственники поэтессы не согласились. Они мотивировали это тем, что рядом лежат ни в чём не повинные люди, зачем же тревожить их прах? Самое главное, что место указано довольно точно и велика ли разница, лежат ли под камнем останки поэтессы или они покоятся в трёх метрах в стороне?

Найти и кладбище, и могилу легко.

Поэтесса похоронена недалеко от входа, от ворот её могила хорошо видна.

Идешь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз.

Я их опускала — тоже!

Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной

И маков набрав букет,

Что звали меня Мариной

И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,

Что я появлюсь, грозя…

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий

И ягоду ему вслед:

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!

Ты весь в золотой пыли…

— И пусть тебя не смущает

Мой голос из-под земли.

Эти пророческие строки М.И.Цветаева написала в 1913 году, ей было всего 21 год.

Покровская церковь, в которой каждое 31 августа, в день смерти Цветаевой, звучит панихида.

Могила М.И. Цветаевой на Петропавловском кладбище

2 сентября 1941 г. М.И. Цветаеву похоронили на Елабужском Петропавловском кладбище. Могила со временем затерялась.

В 1960 г. Анастасия Цветаева на предполагаемом месте захоронения Марины Цветаевой установила металлический крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева» .

В 1970 году по решению Cоюза писателей Татарии крест был заменён памятным камнем.

В 2004 году вокруг захоронения Марины Цветаевой на Петропавловском кладбище утверждена охранная зона, где запрещены новые захоронения. Территория благоустроена брусчаткой, установлена скамья с элементами ажурной ковки, изображающей гроздья рябины, и стела, на которой высечены строчки цветаевских стихов «Идёшь на меня похожий…»

Могила Марины Цветаевой на Петропавловском кладбище является местом паломничества многочисленных почитателей цветаевской поэзии и проведения традиционного ежегодного Дня памяти Марины Цветаевой.

В литературном музее:

Последнее фото - мой магнитик из Елабуги

Использовала источники:

Источники: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/museum/memorialnyj-kompleks-cvetaevoj.htm

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g1956...umid=-160&type=0&category=-160

Елена_Гл

Воскресенье, 28 Августа 2022 г. 09:45 (ссылка) Елена_Гл

Воскресенье, 28 Августа 2022 г. 09:45 (ссылка)

Дом-музей И.И. Шишкина Елабужского государственного музея-заповедника.

Музей принимает до 50 тысяч туристов в год. Экскурсии проводятся на четырёх языках: русском, татарском, английском и немецком.

На протяжении более ста лет, вплоть до 1937 года, в этой семейной усадьбе жили потомки клана Шишкиных – сестра художника Анна Ивановна, а потом её дети и внуки. Одна из внучек Анны Ивановны безвозмездно передала особняк государству, с условием, что в нем будет создан музей художника.

Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина — памятник истории и культуры федерального значения.

Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным в 1835 году, в нём прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898).

Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах.

Елабужский музей художника имеет мировое значение, он является единственным в мире домом-музеем И.И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.

Экспозиция занимает два этажа особняка Шишкиных. В музее 16 экспозиционных залов. Первый этаж восстановлен таким, каким был при жизни семьи, здесь находятся большая и малая гостиные, кабинет отца, дорожная комната, буфетная и столовая.

Мы перенеслись на 150 лет назад.

Интерьеры на первом этаже воссозданы по старым фотографиям, рисункам и воспоминаниям потомков Шишкиных, а многие экспонаты музея в свое время принадлежали членам этой большой семьи.

Обстановка в доме обычная для зажиточной купеческой семьи.

В экспозиции представлены не только вещи членов многочисленной семьи Шишкиных, но и личные предметы самого художника. Добротная дубовая мебель; множество музыкальных инструментов; знаменитый фарфор Гарднера и Кузнецова; многообразие напольных, настенных и каминных часов; изящные фарфоровые статуэтки; бронзовые люстры и канделябры — все они представляют образец купеческого быта среднего достатка.

Картин мастера почти нет, только коллекция подлинных офортов И.И. Шишкина.

На первом этаже дома находится парадная анфилада комнат, создающая красивую перспективу (большая и малая гостиные, кабинет отца Ивана Васильевича Шишкина), а также столовая и буфетная. В них кропотливо и с любовью восстановлена обстановка провинциального купеческого быта XIX века.

https://fs.tonkosti.ru/ec/ni/ecnivz0ke1sgsogcgc00w4o4o.jpg

Большая гостиная

Большая гостиная занимает доминирующее положение в доме. Она обставлена подлинной мебелью красного дерева 30-40–х годов XIX века. Здесь встречались люди различных интересов и взглядов: купцы Стахеевы, промышленники Ушковы, художники И.Осокин, К.Гун, братья Верещагины, Е.Ознобишин, прославленная кавалерист–девица Н.А.Дурова, дружившая с Иваном Васильевичем Шишкиным, отцом художника.

Малая гостиная

В малой гостиной проводили досуг и коротали долгие зимние вечера домашние. Здесь читали книги и газеты, обсуждали городские и охотничьи новости, занимались рукоделием, играли в карты и шашки. Изящная мебель, затейливые безделушки, овальное зеркало, канделябры придают комнате уютный вид.

В убранстве комнаты представлены музыкальные инструменты — фисгармония и гитара. Старший брат Николай хорошо играл, импровизировал и пел. Он был душой литературно–музыкальных вечеров в своём доме, на которые иногда съезжалось избранное городское общество.

Кабинет отца

Отца художника звали Иван Васильевич .

Отец художника, Иван Васильевич Шишкин, купец второй гильдии, торговал хлебом. Над письменным столом висит его портрет, выполненный в 1862 году В. Верещагиным.

Ниже — фотографии с изображением членов семьи: жены Дарьи Романовны, дочерей Александры, Анны, Екатерины и Ольги.

И.В. Шишкина по сей день поминают в Елабуге добрым словом. Современники, встречая его на улице, кланялись ему в пояс.

Иван Васильевич был человеком широкого круга интересов. Несколько лет подряд он избирался городским головой, разработал проект и на свои деньги провёл деревянный водопровод.

Отремонтировал древнюю булгарскую башню Чёртова городища.

Участвовал в раскопках открытого им Ананьинского могильника, за что был избран членом–корреспондентом Московского археологического общества . Ананьинский могильник изображён на картине сына, которая висит на стене в кабинете отца.

На письменном столе книга И.В. Шишкина «История города Елабуги» 1871 года с надписью на титульном листе: «На память добрым и благотворительным моим согражданам» .

Заметив увлечение сына искусством, Иван Васильевич поддержал его, стал выписывать книги по искусству, биографии знаменитых художников.

С раннего детства отец Ивана Шишкиназаметил страсть мальчика к рисованию и поддержал его желание стать художником. Очень разносторонний человек, Иван Шишкин-старший хотел дать сыну хорошее образование и в 12 лет отправил его в Первую казанскую гимназию. Но точные науки нагоняли тоску на юного Шишкина, а вот искусство вызывало огромный интерес. Гимназию он бросил после окончания 5 класса и вернулся в домой. Все родные, кроме отца, не одобряли его увлечения рисованием, поэтому он тайно рисовал по ночам.

Однажды в Елабугу по приглашению отца приехали московские живописцы, чтобы расписать иконостас Спасского собора, который находился неподалёку от дома Шишкиных. (Дом Шишкиных голубой, а за ним башня Спасского собора)

От иконописца И.А. Осокина он узнал о Московском училище живописи и ваяния и решил поступить в него, чтобы стать профессиональным художником. С большим трудом, но отец всё-таки позволил ему уехать в Москву.

И.А. Осокин. Портрет И. Шишкина. 1850

Сайт elabuga.com/shishkin/_shishkinPortraits.html

Юный Иван Шишкин

В 1852 году 20-тилетний Шишкин поступает в Московское училище живописи и ваяния. Уже тогда он мечтал как можно более реалистично изображать природу и постоянно зарисовывал интересные ему виды и детали пейзажа. Вскоре его рисунки стали знамениты среди сокурсников и преподавателей, ведь даже обычные поле, лес и река у него получались такими красивыми, как в Швейцарии.

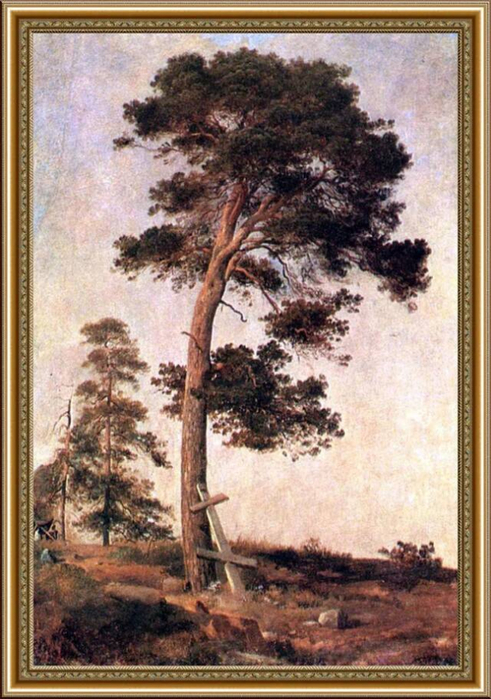

Окончив училище в 1856 году, Шишкин поступает в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, где его выдающиеся способности получили дальнейшее развитие и привели к обретению собственного стиля. Летом 1858 года он с двумя сокурсниками отправился на остров Валаам, где в мельчайших подробностях изучал суровую природу севера, изображал стволы деревьев, травы, мхи, мельчайшие листья. Его этюд «Сосна на Валааме» принес автору серебряную медаль.

И.И. Шишкин. Сосна на Валааме. 1858. .

Сайт https://gavrilin-dshi.ru/goroda/na-ostrove-valaame-shishkin-1881.html

В 1860 году Шишкин окончил академию с большой золотой медалью, полученной им также за виды Валаама, и отправился на 4 года продолжать обучение в Европе как стипендиат Академии. Пейзаж «Вид в окрестностях Дюссельдорфа», наполненный воздухом и светом, принес ему звание академика. После заграничных путешествий Шишкин вернулся в Петербург, где присоединился к Санкт-Петербургской артели художников-передвижников.

И.И. Шишкин. Вид в окрестностях Дюссельдорфа".

Сайт https://gallerix.ru/album/Shishkin/pic/glrx-969430541

В столовой и буфетной верховодила мать будущего художника, Дарья Романовна . Трапезные хлопоты, подача блюд и чая целиком ложились на неё. Она же следила за соблюдением всех религиозных и семейных праздников.

В буфетной посетителям музея предстают старинный буфет, рукомойник, медные самовары и другая кухонная и домашняя утварь, типичная для русского купеческого быта второй половины XIX века.

Посреди столовой стоит большой обеденный стол, за которым в будние дни собирались все члены семьи.

На стене знаменитые часы с кукушкой и перепелом , привезённые Иваном Васильевичем с Макарьевской ярмарки. Послушать их «пение» под окна столовой шишкинского дома приходило «чуть ли не полгорода».

на втором этаже комната сестёр художника, а также спальня и мастерская Ивана Ивановича. В залах графики и живописи экспонируются подлинные офорты и картины Шишкина, среди которых самая ранняя его работа «Жатва» (1850-е гг.).

Когда выходишь из дома-музея, полюбуешься видом на реку Тойму с террасы Шишкинского особняка .

Сегодня эта достопримечательность Елабуги включает в себя не только пруды, но и фонтаны, беседки, обустроенные пешеходные дорожки. Здесь есть всё, что нужно для спокойного отдыха и единения с красивой природой. Частью парка-комплекса является «питомник Шишкиных», созданный также семьей живописца и теперь официально находящийся под охраной государства.

Из нижнего коридора ступеньки крутой узкой внутренней лестницы ведут на второй этаж , где находятся комнаты художника, его мастерская и картинная галерея.

На втором этаже дома-музея выставлены подлинные работы Ивана Ивановича Шишкина . Есть здесь даже самая ранняя из его сохранившихся картин под названием «Жатва» , которую Шишкин написал в 16 лет. Ее совершенно случайно обнаружили в 70-х годах прошлого века под деревянным полом комнаты на втором этаже во время реставрационных работ в здания музея.

Этот туалет И.Шишкина привёз своей племяннице

В заново отстроенном после пожара 1850 года доме Иван выбрал себе две небольшие комнаты — в одной жил, в другой хранил свои этюды.

Интерьер жилой комнаты восстановлен по его рисунку «Вид комнаты в Елабуге» (1850–е годы). Справа стоит широкая деревянная кровать, слева — комод, стул, сундук с лоскутным ковриком, выполненным сестрой художника.

Фото членов семьи художника и его потомков.

https://fs.tonkosti.ru/3a/97/3a971bulpl6os808oc0ko4s8s.jpg

Елабуга играла огромную роль как в духовном становлении будущего художника, так и на протяжении всей последующей жизни признанного мастера. Десятки его картин, рисунков и офортов имеют конкретный елабужский адрес.

В пронизанной солнечным светом домашней мастерской Ивана Шишкина воссоздана обстановка 60–80 годов XIX века, идентичная той, что была при жизни художника.

В фондах музея хранится более 50 подлинных офортов Ивана Ивановича Шишкина. В экспозиции представлено лишь пятнадцать, среди которых «Облака над рощей», «На лесной меже», «Папоротник», «Ели в Шуваловском парке», «Поле» и другие, являющиеся подлинными шедеврами гравировального искусства. Это прекрасные образцы правдивого и содержательного образа родной природы.

1) "На лесной меже" 2) "папоротник", 3) "Поле"

Здесь 60 офортов:

https://izo-museum.ru/kollektsii/grafika/russkaya-...-i.i.shishkina-1870-1892.-1894

Произведения И.И. Шишкина, собранные в Доме–музее в Елабуге, — это только небольшая часть его творческого наследия. Многие, в том числе самые знаменитые полотна художника, находятся в коллекциях крупнейших музеев страны и мира.

Глядя на его яркие жизнерадостные полотна, трудно поверить, что художник прожил очень непростую жизнь . Сколько трагедий он перенёс, но не утратил своего мастерства и любви к жизни.

Копия портрета И.И. Шишкина кисти И.А. Крамского в зале дома-музея:

На этой картине И. Шишкин изобразил свою первую жену Евгению:

В 1872 г. у художника началась черная полоса. в жизни: сначала умер его отец, потом – маленький сын Владимир. От чахотки скончался брат жены Федор, с которым Шишкин был очень дружен. А на следующий год болезнь забрала и любимую жену. Спустя еще год умирает сын Константин. У художника осталась только дочь Лидия. Шишкин замкнулся в себе, его характер стал портиться. Он стал чаще выпивать, из-за чего многие близкие и друзья перестали с ним общаться. О том периоде он вспоминал с ужасом: «Белый свет померк, все, как в черно-белой гравюре, лишилось цвета».

И.Е. Репин. Портрет И.И. Шишкина. 1876 год. Картина была написана в трудный период жизни художника.

Сайт elabuga.com/shishkin/_shishkinPortraits.html

Спасла его живопись, привычка к труду и родная Елабуга. Преодолевая себя, он продолжал писать картины, которые обретали популярность, участвуя в передвижных выставках. Именно в этот период были созданы «Первый снег», «Дорога в сосновом лесу», «Сосновый бор», «Рожь» и другие известные картины мастера.

А в 1880-х Шишкин женился второй раз на своей ученице – красавице

Ольге Лагоде . Это была очень талантливая женщина, которая, к сожалению, скончалась через год после их свадьбы.

Через полтора месяца после рождения дочери Ксении Ольга скоропостижно умерла от воспаления брюшины. Сестра Ольги Виктория заменила новорожденной мать. Она жила в семье Шишкина, заботясь и о племяннице, и о его дочери от первого брака, и о нем самом до последнего дня.

А художник снова ушел с головой в работу, которая позволяла ему забыться. Он упорно стремился поймать и запечатлеть ускользающую красоту природы, экспериментировал с сочетаниями разных кистей и мазков, оттачивал построение форм, передачу самых нежных цветовых оттенков.

В 1894 году Иван Иванович начал преподавать в Высшем художественном училище при Академии художеств. Ученики безмерно уважали Шишкина. Молодежь вдохновлялась его мастерством, а сам он в тот период «первым и лучшим» художником называл Валентина Серова.

В марте 1898 года Шишкина не стало. Ему было 66 лет, он не жаловался на здоровье и продолжал писать. В то утро он, как обычно, занимался с учеником и сам работал за мольбертом над новой картиной «Лесное царство». Неожиданно он вздрогнул, уронил голову на грудь, ученик бросился к нему, но было уже поздно – смерть наступила мгновенно. Прибывший врач констатировал разрыв сердца.

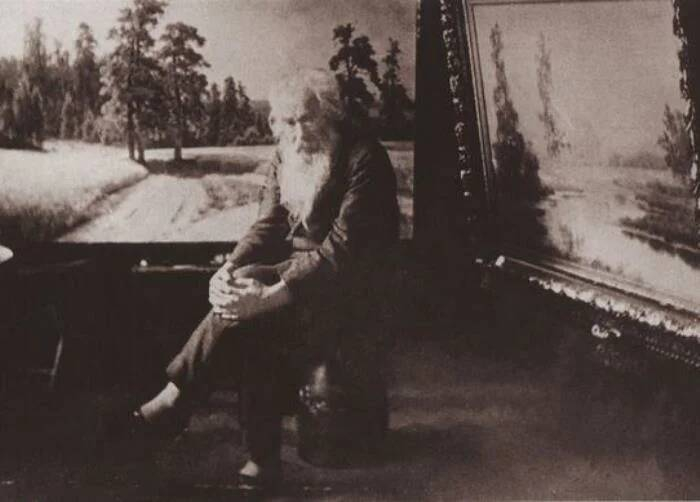

А.Т. Комарова. Шишкин в мастерской. 1897 Одна из последних работ, запечатлевшая великого художника.

Сайт elabuga.com/shishkin/_shishkinPortraits.html

Я очень люблю посещать такие места. Ведь здесь можно ощутить ту непередаваемую атмосферу, в которой жили наши великие соотечественники, которые своим талантом и трудом прославили Россию и свою малую родину. Ведь именно окрестности Елабуги вдохновили будущего художника запечатлеть на своих картинах русскую природу, порой совсем не грандиозную, а душевную и тихую, мимо которой многие проходят, даже не заметив. А Шишкин видел эту красоту и открыл её нам.

Во дворе дома Шишкиных

Дорожная комната:

Памятник Шишкину в Елабуге

Использовала источники:

Источники: https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-elabugi.html

https://www.liveinternet.ru/users/4775355/post365069289

Елена_Гл

Воскресенье, 21 Августа 2022 г. 17:44 (ссылка) Елена_Гл

Воскресенье, 21 Августа 2022 г. 17:44 (ссылка)

Старинный татарский городок Елабуга стоит на берегах реки Камы, примерно в 200 км от столицы Республики Татарстан – Казани. В облике города и его достопримечательностях соседствуют памятники различных эпох, культур и народов, ведь история насчитывает более 1000 лет. Место это связано с судьбами многих известных россиян – художников и поэтов, ученых и исторических деятелей. Здесь жили поэтесса Марина Цветаева, художник Иван Шишкин, жил и работал знаменитый ученый-медик Владимир Бехтерев.

Памятник В. Бехтереву

Памятник И. И. Шишкину. На набережной реки Кама, неподалёку от особняка Шишкиных стоит выполненная в полный рост фигура бородатого художника. В руках он держит кисти и картинную раму. Памятник работы В. Орехова появился в городе в 1991 г.

Бюст М.И. Цветаевой

Елабуга – небольшой, но один из древнейших городов Татарстана, расположенный вдоль берегов Тоймы и Камы.

Чертово городище, которое также называют Елабужским, находится на высоком берегу реки Тоймы, недалеко от ее слияния с Камой.

Символом «дорусской» истории города стал главный археологический памятник Елабуги – останки древнего городища волжских булгар. По некоторым данным археологов, первые укрепления на этом месте появились ещё в VII-VI вв., сохранившиеся до наших дней фрагменты датируются X-XI вв.

Башня «прочувствовала» на себе все перипетии истории, в разные периоды сооружение принадлежало к мечети и к православному монастырю. В 1840-х гг. башня тоже была разрушена.

До наших дней от исторических сооружений практически ничего не сохранилось. В первой половине 19 века каменная башня рухнула. Прошло несколько десятилетий, и глава города Иван Васильевич Шишкин (отец знаменитого художника) поручил восстановить башню на старом фундаменте. В 2007 году башню вновь привели в порядок: подлатали кровлю и в благоустроили территорию, находящуюся под охраной государства.

Комплекс достопримечательности расположен на вершине холма, в предместьях Елабуги, отсюда открывается отличный вид на город. Для туристов «Чертово городище» это не только уникальный памятник древности, но и неплохая смотровая площадка.

Вид Елабуги со смотровой площадки у башни:

Памятник булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухамаду. Ходят слухи, что где-то в начале 11 века хан остановился на отвесном берегу реки Тоймы, обозрел просторы и указал рукой, практически как Петр I со своим окном в Европу, где следует основать город. Так что эмир Великой Булгарии считается основателем Елабуги, которая в 2007 году торжественно отметила свое 1000-летие.

Частокол с избушкой на курьих ножках выстроили в 2007 году, в год празднования 1000-летия Елабуги

Само собой, такое прекрасное название как Чертово городище не может быть не окутано всякими легендами и мифами. Существует несколько вариантов происхождения названия. 1) Одно из них гласит, что давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились человеческие жертвы.

Змей этот обладал даром оракула, поэтому люди из разных мест шли к жрецам с богатыми дарами, чтобы узнать своё будущее. Жрецы принимали дары и узнавали у змея свою судьбу.

Сохранилось предание о том, как царица казанская Сююмбике отправила к жрецам Зиланта своего верного посла, чтобы узнать, чем закончится её война с московским царём. Посланник долго молился вместе со жрецами, но змей не давал ответа. После девяти дней непрестанных молитв и жертвоприношений услышали они предсказание змея о скором падении Казанского ханства.

Сразу после того змей в чёрном густом облаке поднялся из капища и на виду у всех полетел на запад, где и скрылся навсегда. С той поры место это стали называть Чёртовым городищем.

Скульптурная композиция установлена в 2016 году. Создатель - мастер Артур Гатауллин.

2) Еще одна легенда гласит, что в далекие времена черту очень приглянулась дочь местного священника, и он пришел к батюшке, чтобы попросить ее руки. Как ни странно, священник согласился выдать кровинушку за бесовского персонажа, но выдвинул условие: за одну ночь тот должен был воздвигнуть на берегу реки Тоймы храм. Женишок активно принялся за дело и даже выполнил большую часть работ: здание было полностью готово, оставалось только водрузить на купол крест. Лукавый за крест схватился в тот момент, когда пропел первый петух и забрезжил рассвет, ну и здание благополучно рухнуло, разметав по округе гигантские камни. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче из последних сил охраняет государство.

3) Ну и еще одна легенда. Говорят, что у Камы в этих краях характер весьма скверный: пять минут назад была спокойной мирной рекой, и вот уже буря, шторм и прочие корабельные радости. Просто так пройти сквозь непогоду получалось далеко не у каждого судна. Во времена Волжской Булгарии местные брали плату за провод купеческих суденышек сквозь бурную стихию. По одной из многочисленных легенд, корабельщики приносили человеческие жертвы самому черту, который обитал в городище. Эти жертвы якобы позволяли беспрепятственно преодолеть трудный участок речного пути. Те же, кто на жертву был не готов, гибли в камских пучинах.

С высокого холма Елабужского городища открывается великолепный вид на город: в лучах солнца невероятно смотрится Собор Спаса Нерукотворного Образа.

Этот храм кого только не повидал: сюда приезжал уроженец Елабуги Бехтерев, тот самый основатель медицинского центра психиатрии и неврологии, который находится в Петербурге. Захаживали в храм и Пришвин, и Короленко, и Салтыков-Щедрин. Говорят, в юном возрасте будущий великий пейзажист Иван Шишкин частенько прибегал в собор, чтобы посмотреть, как его расписывают мастера.

Обычный старинный богатый купеческий город со множеством двухэтажных каменных особняков.

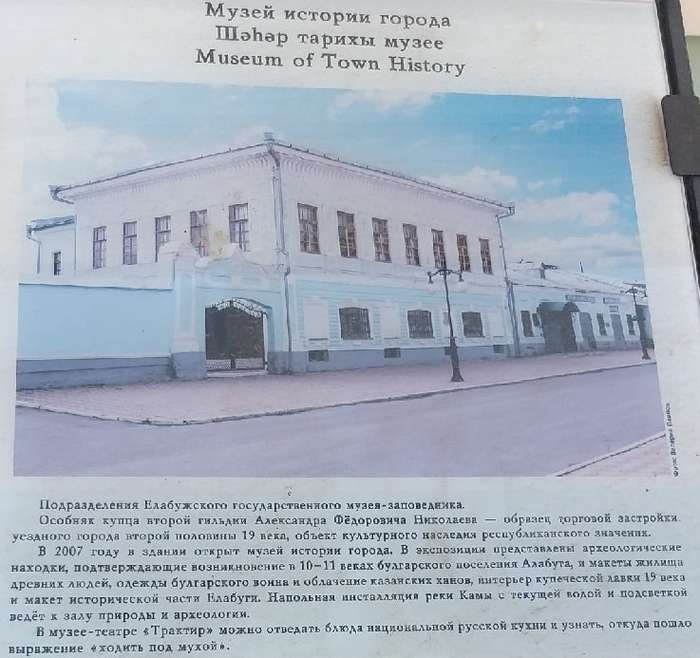

Краеведческий музей. В его экспозициях раскрываются различные этапы истории, культуры города и жизни местного населения. Здесь турист может познакомиться с археологическими находками, этнографическими экспонатами и предметами быта, а также с природой края. Расположен музей в историческом здании, построенном в 60-е гг. XIX века.

Музей уездной медицины.

С искусством врачевания рубежа XIX-XX веков туриста познакомит Музей уездной медицины, расположенный в здании бывшей земской больницы. В его залах воссоздана обстановка лечебных учреждений той эпохи, посетители смогут увидеть будни уездного врача, аптекаря и даже побывать в доме знахарки. Значительная часть экспозиции посвящена знаменитому врачу, уроженцу этих мест Владимиру Бехтереву, чьё имя носит музей.

Шишкинские пруды. Самый известный парк Елабуги не случайно назван в честь выдающегося живописца, родившегося и жившего в этом городе. Во-первых, пруды находятся неподалеку от дома Шишкиных, оттуда открывается чудесный вид на парковую зону. Художник-пейзажист вдохновлялся красотой этих мест. Во-вторых, к созданию парка и благоустройству территории приложил руку его отец – Иван Васильевич Шишкин. Сегодня эта достопримечательность Елабуги включает в себя не только пруды, но и фонтаны, беседки, обустроенные пешеходные дорожки. Здесь есть всё, что нужно для спокойного отдыха и единения с красивой природой.

Музей современного этноискусства.

В городе с богатейшей историей нашлось место и современному искусству. 1 августа 2018 г. в Елабуге открылся музей, ставший демонстрационной площадкой для художников из разных уголков планеты. Помимо картин, гравюр и фотографий, в экспозиции этого познавательного комплекса представлены произведения декоративно-прикладного искусства

Среди скульптур, не посвященных конкретным личностям, внимание туристов привлекают статуи Дворника и Городового. Они появились относительно недавно – в 2014 г., но уже стали своего рода символами Елабуги. Усатый городовой с саблей на поясе стоит прямо напротив музея современного искусства.

Неподалеку располагается и дворник, в руках он держит рабочий инструмент – метлу, на голове фуражка. Судя по внешнему виду, оба персонажа «родом» из XIX века. Жители считают, что памятники символизируют чистоту и порядок города.

Дом-музей Шишкина - бирюзовое здание:

Памятник самовару логичнее было бы увидеть в Туле, а не в Елабуге. Но и для Елабуги этот предмет обихода имеет особое значение, ведь целый период в истории города связан с купечеством, а самовар – непременный атрибут быта русских купцов и в то же время – символ всей русской повседневной культуры, олицетворяющий тепло домашнего уюта и широту русской души. Автор елабужского памятника, А. Хакимов, считает, что за образом самовара кроется глубокая философия.

Дом-усадьба Надежды Дуровой.

Кавалерист-девица стала известна всем жителям нашей страны под именем Шурочка Азарова благодаря знаменитому фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятому по пьесе Александра Гладкова.

У этой героини, роль которой блистательно сыграла актриса Лариса Голубкина, есть реальный исторический прототип. Последние тридцать лет своей жизни героиня войны 1812 года провела в Елабуге, в усадьбе, состоящей из деревянного бревенчатого дома и комплекса дворовых хозяйственных построек.

Елабуга — единственный город мира, где есть уникальный дом-музей, открытый в честь женщины-кавалериста. В музее представлены предметы быта, оружие эпохи Надежды Дуровой, документы и прижизненные издания её сочинений.

Это конный памятник женщине – той самой кавалерист-девице Надежде Дуровой. Она изображена в гусарском мундире, на голове характерный головной убор – кивер. Облачение девицы демонстрирует следствие популяризации её образа. Дело в том, что реальная Дурова служила не в гусарском, а в уланском полку. Автором этого памятника является Ф. Лях.

Марина Цветаева.

В августе 1941 года М. Цветаеву эвакуировали в Елабугу, где она и покончила с жизнью 31 августа.

Дом памяти М.И. Цветаевой

Дом, ставший последним пристанищем поэтессы, принадлежал семье Бродельщиковых. Она прожила здесь всего десять дней, поэтому предметов, хранящих память о поэтессе, в Елабуге осталось немного. Ценным реликтовым экспонатом и «главной жемчужиной» дома памяти Цветаевой является её личная записная книжка.

В доме воссозданы интерьеры и представлены предметы быта образца начала 1940-х гг. Посетители оставляют многочисленные положительные отзывы об этом месте.

Литературный музей. Центр Марины Цветаевой

Неподалеку от дома, где при загадочных обстоятельствах покончила с собой великая поэтесса, находится литературный музей, открытый в её честь. Дом-памяти и музей вместе с ещё несколькими объектами сегодня образуют единый мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой.

Покровский собор.

На Большой Покровской улице в Елабуге стоит нарядный и торжественный храм. Он построен на основании крестообразной формы и сочетает в своём внешнем убранстве традиционные белый и бирюзовый цвета. Этот собор, так же как и улица, именуется Покровским.

Его строительство началось в начале XIX века на месте деревянной церкви и заняло целых 14 лет. В 30-х – 80-х годах XX собор не работал. Сегодня это один из объектов, связанных с именем Марины Цветаевой. После возобновления деятельности собора в 1990 г. здесь было организовано отпевание поэтессы.

Достопримечательности Елабуги поражают своим разнообразием, и чтобы осмотреть их все, одного дня явно не хватило.

Использованные ресурсы:

https://vk.com/wall1849005_8354?z=photo1849005_457248280%2Fwall1849005_8354

https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-elabugi.html

https://zen.yandex.ru/media/tripbytrip/chertovo-gorodisce-v-elabuge-mify-i-legendy-5c605a0614574e00b1301a4b

Мой магнитик:

Видео Елабуга:

|