|

lj_foto_history

Среда, 01 Февраля 2023 г. 09:12 (ссылка) lj_foto_history

Среда, 01 Февраля 2023 г. 09:12 (ссылка)

Ранним апрельским утром 1920 года неприметная повозка выехала из одного из московских переулков. Четыре вооруженных бойца Красной Армии, получивших приказ от заместителя народного комиссара иностранных дел СССР Карахана, сопровождали экипаж. На месте кучера сидел мужчина азиатской внешности, впоследствии оказавшийся чрезвычайным посланником Временного правительства РК в Шанхае Пак Чин Суном. Он перевозил семь сундуков золота весом 350 кг, выделенных Лениным в поддержку корейских борцов за независимость Республики Корея.

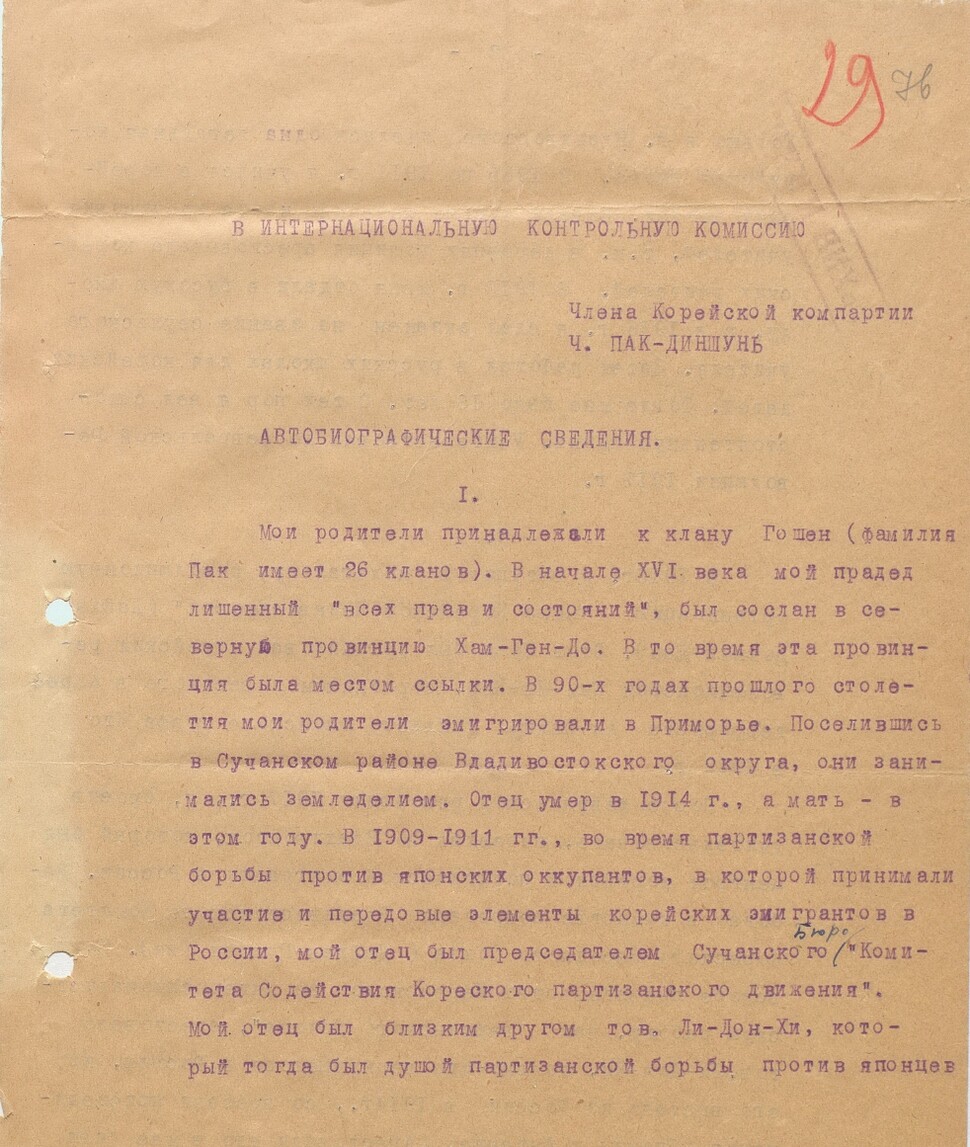

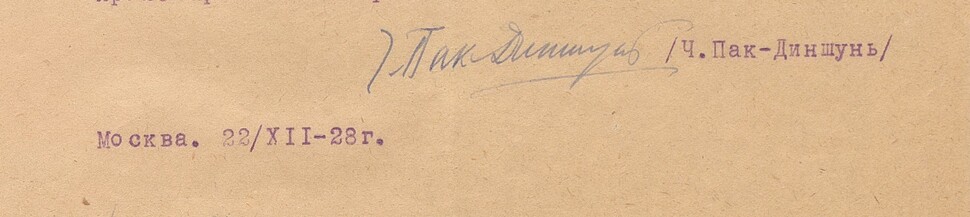

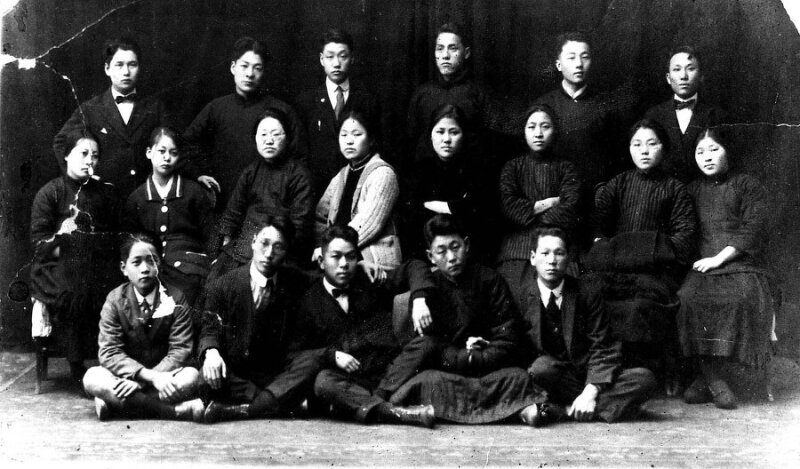

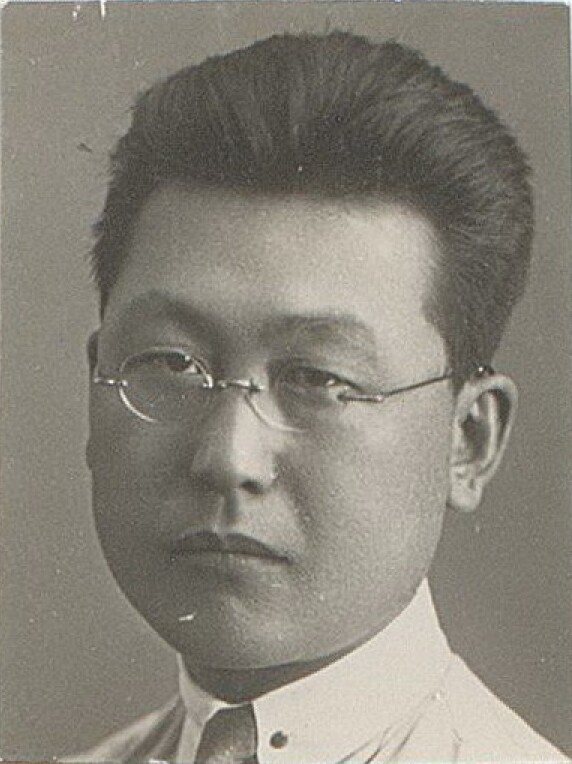

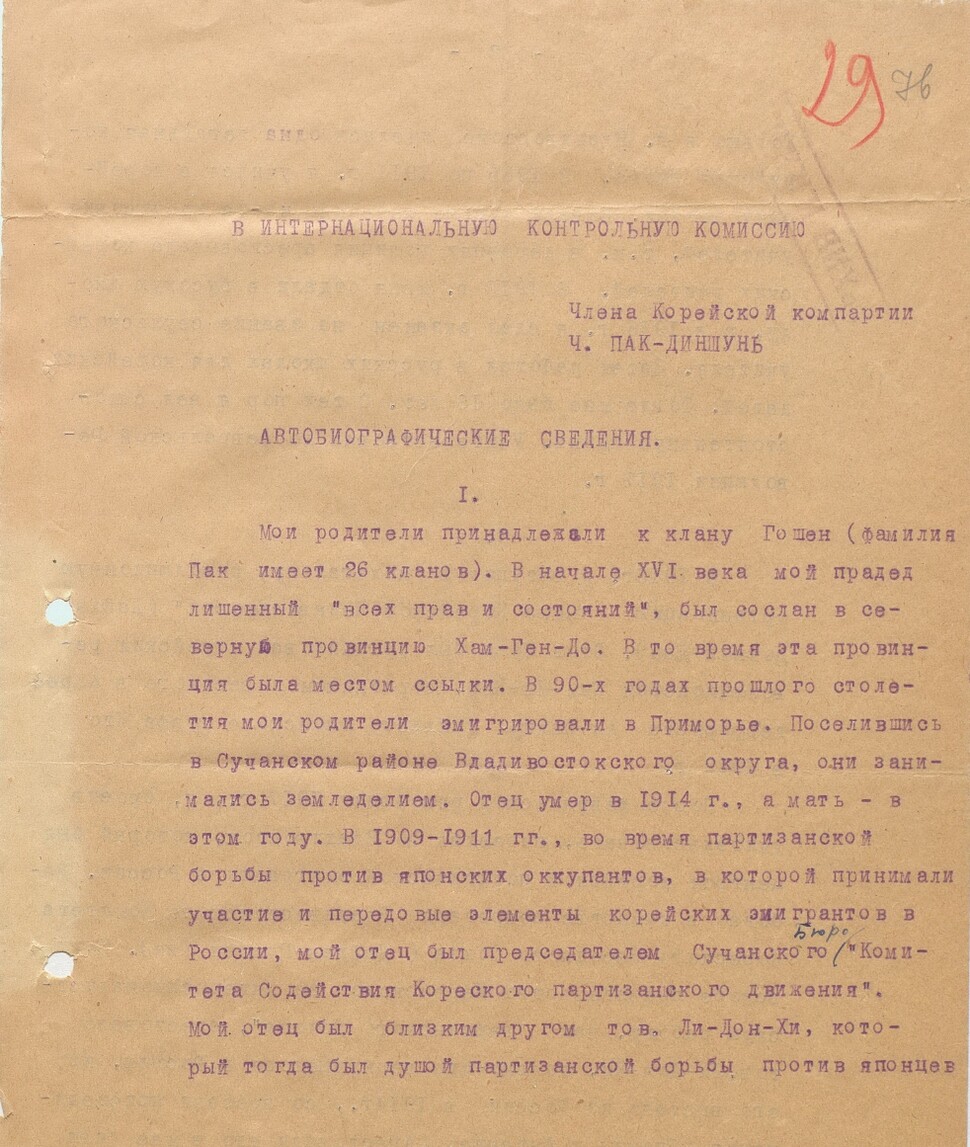

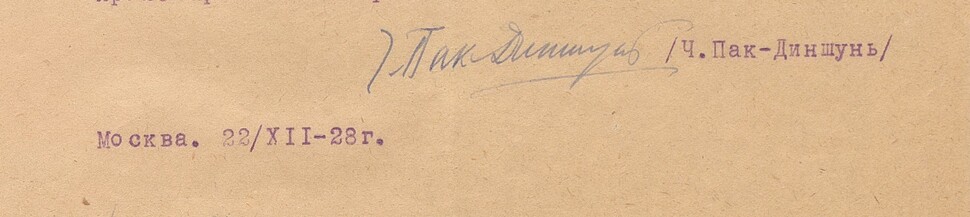

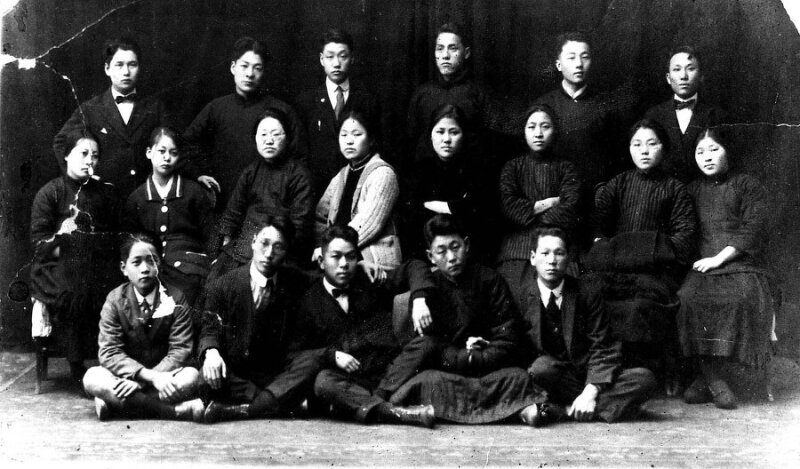

Вскоре повозка покинула окрестности Москвы и направилась к границе с Монголией. Пак Чин Сун и его напарник Хан Хён Гвон выбрали маршрут через Монголию, чтобы избежать встреч с войсками белой армии. Путь, пролегавший через Улан-Батор, Дальний Восток, Владивосток и Шанхай, оказался наиболее оптимальным. Прямая дорога через Новосибирск и Читу была слишком опасна, потому что на ее территории действовали белогвардейские войска, разбойники и японские шпионы. Экипаж, проехав 8 тыс. км, прибыл во ВладивостокПак Чин Сун выполнял особое поручение Временного правительства Республики Корея в Шанхае и Коминтерна. Накануне отъезда из Москвы он провел личную встречу с Лениным, во время которой обсудил вопросы дальнейшего развития движения за независимость РК и помощи со стороны советского правительства. По окончании октябрьской революции Ленин призвал колониальные державы вернуть захваченные ими территории. Борцы за независимость в Корее, Вьетнаме, Индии и на Филиппинах с радостью восприняли заявление вождя мирового пролетариата. Переговоры Ленина и Пак Чин Суна проходили в дружественной обстановке. Владимир Ильич задал вопрос, сколько денег необходимо фонду борьбы за независимость РК. Пак Чин Сун растерялся и назвал сумму в 100 тысяч рублей. В ответ Ленин посмеялся и добавил, что данной суммы будет недостаточно и дал распоряжение о выдаче 2 млн рублей. Пак Чин Сун потерял дар речи, потому как был очень удивлен такой щедрости.  Ленин (на фото слева) и Пак Чин Сун (справа) на заседании Исполнительного комитета Коммунистического интернационала Ленин (на фото слева) и Пак Чин Сун (справа) на заседании Исполнительного комитета Коммунистического интернационалаВ то время экономика СССР находилась в состоянии продолжительной инфляции, в связи с чем российский рубль не котировался в качестве международной валюты. Вместе с этим в сельскохозяйственных угодьях бассейна рек Волга и Дон отмечался неурожай. Несмотря на экономические трудности в стране, решение выделить столь огромную сумму заслуживает внимания. В то время 2 млн рублей равнялись 220 млн долларов. Данная сумма позволила бы решить проблему денежного довольствия пяти тыс. борцов за независимость РК в течение 10 лет, что помогло бы изменить ситуацию в борьбе с Японией на Дальнем Востоке. Таким образом, подобный жест советского правительства можно расценивать как реализацию решения Коминтерна о помощи рабочим других стран и борцам революции. На следующий день после встречи с Лениным Пак Чин Сун поручил своему напарнику Хан Хён Гвону положить 200 тыс. рублей на счет в московский банк, а остальные 400 тыс. – обменять на золото. Путь из Москвы до Шанхая неблизкий и небезопасный. Расстояние занимает порядка 8 тыс. км. Было принято решение ехать в Шанхай через Монголию и Владивосток. Линия фронта военных действий красной и белой армий постоянно менялась, что создавало дополнительные трудности для корейского экипажа.  Молодой Пак Чин Сун в очках. Кажется, это было сделано в начале 20-х годов. Молодой Пак Чин Сун в очках. Кажется, это было сделано в начале 20-х годов.Спустя два месяца Пак Чин Сун прибыл в тайное убежище в Чите, где его ждал главный секретарь государственного совета Временного правительства РК Ким Лип. Стоит добавить, что согласно договоренностям, Ким Лип должен был сопровождать груз из Читы до Шанхая, однако планам помешал раскол между борцами за независимость РК. Ким Лип заявил, что денежные средства необходимо использовать для нужд социалистического движения. Сопровождавший Пак Чин Суна Хан Хён Гвон также выразил согласие в отношении мнения Ким Липа. Еще по дороге в Читу его не оставляли сомнения о том, как поступить с большевистским золотом. Получив поддержку со стороны Хан Хён Гвона и Ким Липа, Пак Чин Сун изменил маршрут и направился во Владивосток, где спрятал золото в одном из корейских поселений.  Первая страница русского резюме, написанного Пак Чин Суном 22 декабря 1928 года. Первая страница русского резюме, написанного Пак Чин Суном 22 декабря 1928 года. Рукописная подпись Пак Чин Суна в конце резюме. Рукописная подпись Пак Чин Суна в конце резюме.Пак Чин Сун, Хан Хён Гвон и Ким Лип в течение полугода раздавали денежные средства корейской социалистической партии, корейской коммунистической партии и другим десяти организациям. Большая сумма была передана партизанскому отряду Хон Бом До (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством). Другая часть средств была передана в поддержку революционеров в Китае и Японии, которые сыграли большую роль в борьбе с империалистской Японией. Особое внимание следует уделить борцу за независимость Кореи Ли Тхэ Чжуну, который вел активную деятельность на территории Северной Манчжурии, а в последствии был взят в плен и казнен. Временное правительство РК: Спор вокруг финансовой помощи ЛенинаВскоре Временному правительству РК в Шанхае стало известно о судьбе золота. По этому поводу было проведено экстренное собрание, на котором лидеру национально-освободительного движения, премьер-министру Ли Дон Хи было предъявлено требование доложить о том, как используется золото, полученное из СССР. Ли Дон Хи отказался выполнять требование и заявил о том, что Временное правительство не имеет никакого отношения к данному золоту. Причина проста: Ли Дон Хи считал, что финансовые средства, выделенные РСФРС, являются помощью для социалистов. Стоит отметить, что президент Временного правительства Ли Сын Ман также не стал передавать денежные средства борцов за независимость, собранные комитетом по внешним связям Временного правительства РК.  Ли Дон Хи (на фото слева, с усами) на приветственной церемонии президента Временного правительства РК Ли Сын Мана (справа) Ли Дон Хи (на фото слева, с усами) на приветственной церемонии президента Временного правительства РК Ли Сын Мана (справа)Руководство Временного правительства не смогло ничего противопоставить Ли Дон Хи. Начальник полицейского ведомства Ким Гу (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством) активно выражал протест по данному поводу. В то же время министр внутренних дел Временного правительства Ан Чхан Хо (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством) отстаивал мнение Ли Дон Хи, говоря о том, что денежные средства посланы социалистическим государством борцам-социалистам за независимость РК. Таким образом, Ан Чхан Хо рассматривал коммунистическое национально-освободительное движение РК как отдельную силу, а Ким Гу – считал подобные организации нижестоящими учреждениями Временного правительства РК. Спустя несколько дней после спора вокруг денежной помощи из Советского Союза неизвестные распространили слух о том, что Ким Лип использует данные средства в личных целях. Уже через несколько месяцев все корейское общество знало об этом. После этого было проведено собрание социалистической партии Кореи, по результатам которого Ким Лип был признан невиновным. В конечном итоге это ничего не решило. В декабре 1921 года Ким Лип был застрелен во французском районе Чжабэй города Шанхай. Как оказалось, начальник полицейского ведомства Ким Гу приказал О Бён Чжику и Но Чжун Гюну ликвидировать Ким Липа. Организацию похорон Ким Липа на себя взял Ким Чхоль Су (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством), который отвечал за коммунистическую партию Корё в Кёнсоне (прежнее название Сеула). Позднее в своей автобиографии Ким Гу писал, что убийство Ким Липа стало справедливым для него наказанием. Данное мнение закрепилось в сознании общественных масс и господствовало на протяжении 50-ти лет после обретения РК независимости в 1945-м году. Однако в 1990-м году был рассекречен приказ делегата первого конгресса Коминтерна Куусинена, который вызвал полемику вокруг убийства Ким Липа. Профессор Сеульского университета Хангук Пан Бён Рюль в своей книге под названием «Ким Лип и народное антияпонское движение» ставит под сомнение правильность выражения «справедливое наказание» по отношению к убийству Ким Липа. Он выдвигает тезис о том, что Ким Лип стал жертвой борьбы за власть между приверженцами идей социализма и демократии. В подтверждение своей теории профессор Пан Бён Рюль приводит содержание доклада, посвященного расследованию ситуации вокруг финансовой помощи Советского Союза. В докладе говорилось, что Ким Лип не имел никакого отношения к растрате средств, полученных от советского правительства. Раскол движения за независимость РК и изменение позиции советского правительстваУбийство Ким Липа стало шоком для корейской общины в Шанхае. Лидер либерально-национального движения Ан Бён Чхан, прибывший в Кёнсон для участия в похоронной церемонии Ким Липа, также погиб неожиданным образом. Смерть Ан Бён Чхана послужила поводом к тому, что участники либерально-национального движения решили ликвидировать Ким Гу. Руководство либерально-национального движения призывало к завершению внутреннего конфликта, однако это не помогло. Вскоре советское правительство предприняло меры. В начале 1922 года Владимир Ильич Ленин дал распоряжение главе народного комиссариата иностранных дел провести расследование в отношении участников Корейской социалистической партии, осуществлявших деятельность на территории Дальнего Востока и Шанхая. Несколько десятков человек, включая Ли Дон Хи, Пак Вон Сун, Хан Хён Гвон, Ким Чхоль Су, были вызваны на допрос с целью выяснить куда были потрачены денежные средства, выделенные советским правительством. Расследование длилось три месяца. В докладе от 18 августа 1922 года сказано, что никаких доказательств незаконной растраты выделенных денежных средств не было выявлено.  Выступление Ленина после Октябрьской революции 1917 года. Выступление Ленина после Октябрьской революции 1917 года.Противники Ким Гу настаивали на том, что источником денежных средств, выделенных Лениным, является Коминтерн, поэтому раздача денег организациям либерально-национального движения не является преступлением. Вместе с этим они потребовали серьезного наказания для Ким Гу. Министр внутренних дел Временного правительства РК Ан Чхан Хо для урегулирования ситуации предложил компромиссное решение в виде принесения извинений от имени полицейского ведомства Временного правительства. Однако подобный шаг не принес результатов. В январе 1923 года состоялся съезд народных представителей организаций, боровшихся за независимость РК. В мероприятии приняли участие представители 120 организаций, действовавших на территории Корейского полуострова, Шанхая, Манчжурии, Пекина, Приморья и США. В итоге стороны разделились на две группы: одна придерживалась мнения об избрании нового состава Временного правительства РК, другая – лишь его реформации. Часть денег (200 тыс. рублей), которые Пак Чин Сун оставил на хранение в московском банке, была использована в качестве денежного фонда съезда, который продолжался на протяжении пяти месяцев. В конченом итоге съезд представителей организаций, боровшихся за независимость РК, не привел к консолидации Временного правительства. Движение за независимость РК разделилось на два течения: демократическое и социалистическое, что позднее привело к ослаблению его влияния. Изначально Временное правительство РК являлось представительным органом движения за независимость РК, однако после всех событий оно начало терять свое влияние. За этим последовало прекращение финансирования движения за независимость РК. Даже президент Временного правительства Ли Сын Ман не стал помогать Временному правительству. Японский генерал-губернатор на Корейском полуострове в своем докладе министерству иностранных дел писал о бедственном положении Временного правительства РК, говоря о том, что большая часть его сотрудников не получает заработную плату. На момент убийства Ким Липа основная власть Временного правительства РК была разделена между комитетом по внешним связям Временного правительства РК Ли Сын Мана, Корейской социалистической партией Ли Дон Хи и молодежной корейской академией Ан Чхан Хо. В ноябре 1919 года Ли Сын Ман вступил в должность президента Временного правительства. За все время пребывания на данном посту он ни разу не останавливался в Шанхае более чем не шесть месяцев, и принимал важные решения, находясь на территории США. Предложение Ли Сын Мана о подмандатном управлении США над Кореей было воспринято с возмущением. Такие личности как Син Чхэ Хо, Пак Ын Шик, Ким Чхан Сун (награждены орденом за заслуги в создании государства, борцы за независимость РК) и другие считали Ли Сын Мана народным героем, однако подобное решение было бы позором для национально-освободительного движения РК. В конце концов в 1926 году Ли Сын Ман был смещен с президентской должности. Это свидетельствовало о противоречиях среди борцов-демократов за независимость РК. Корейские борцы за независимость не забыли помощь ЛенинаСтоит отметить, что Владимир Ленин испытывал особые чувства по отношению к корейскому народу. В частности, корейским борцам за независимость РК оказывалась большая поддержка по сравнению с другими странами, такими как Китай, Вьетнам, Филиппины, Монголия и Индия. Это способствовало тому, что сторонники либерально-национального движения за независимость РК собрались в Москве. Немаловажный факт, что даже Ан Чхан Хо пытался заручиться поддержкой Ленина для подготовки основы движения за независимость РК. К сожалению, он не смог реализовать свой план, столкнувшись с протестом Ли Сын Мана.  Бойцы армии Временного правительства Кореи, срередина 1920-х гг. Бойцы армии Временного правительства Кореи, срередина 1920-х гг.1 июля 1922 года в Москве состоялся конгресс народов Дальнего Востока, в котором приняли участие 144 делегата из Кореи, Китая, Монголии, Бурятии и других стран. Со стороны Кореи в конгрессе приняли участие Хон Бом До, Ли Дон Хи, Ё Ун Хён, Чжо Бон Ам, Ким Дан Я и другие участники либерально-национального движения за независимость. Корейская делегация в составе 56 человек оказалась самой большой. Во время Вашингтонской конференции 1921 года США и Великобритания не упомянули о колониальном режиме Японии на Корейском полуострове. Поэтому Ким Гю Шик и другие борцы за независимость отправились в Москву в надежде на помощь. Корейским гостям был оказан радушный прием. Председатель исполкома Коминтерна Григорий Зиновьев выразил слова поддержки корейским патриотам и недоумение по поводу отсутствия упоминаний о Корее во время Вашингтонской конференции.  1929 год, международная Ленинская школа. Ян Мён (на первом ряду второй справа, награжден орденом за заслуги в создании 1929 год, международная Ленинская школа. Ян Мён (на первом ряду второй справа, награжден орденом за заслуги в создании

государства, борец за независимость РК) Пак Хон Ён, Ким Дан Я, вьетнамский революционер Хо Ши Мин (на заднем ряду справа).Примерно за месяц до начала конгресса народов Дальнего Востока генерал Хон Бом До, герой сражения в лесистой местности в восточной Манчжурии под названием «Qingshanli», прибыл в Москву. Хон Бом До не ожидал, что революционный деятель, создатель пятимиллионной Красной армии и великолепный тактик Лев Троцкий будет встречать его. Троцкий радушно встретил Хон Бом До и сопроводил его до места встречи с Лениным. Владимир Ильич выразил Хон Бом До благодарность за вклад в борьбу с Японской империей. По окончании встречи Ленин передал Хон Бом До ценный подарок: трофейный пистолет с инициалами Ленина и Хон Бом До, специально изготовленный военный мундир и 100 рублей. Такой теплый прием Хон Бом До еще раз свидетельствует об особом отношении Ленина к Корее. Пять лет спустя, в 1927 году, Хон Бом До (награжден орденом за основание государства, борец за независимость РК) вступил в коммунистическую партию СССР. Он пошел на такой шаг ради обретения Кореей независимости и построения общества, в котором власть принадлежала бы народу. Особое отношение Ленина к Корее способствовало тому, что большое количество борцов за независимость РК из Сеула, Шанхая, Дальнего Востока собралось в Москве. Многие из них прошли обучение в международной ленинской школе и всю жизнь помнили вклад Владимира Ильича в движение за независимость РК. (с.) Пак Ки Соп, Специальный корреспондент PrimaMedia https://foto-history.livejournal.com/17654862.html

L7753191

Суббота, 28 Января 2023 г. 13:49 (ссылка) L7753191

Суббота, 28 Января 2023 г. 13:49 (ссылка)

Александр Герасимов. Выступление В.И. Ленина на пленуме Московского Совета

20 ноября 1922 года. 1930 20 ноября 1922 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин выступил со своей последней публичной речью перед расширенным пленумом Моссовета. Ильичу ещё оставалось немного более 100 дней переписки и публикаций и год и два месяца жизни, но речь это была последняя. В декабре наступившее ухудшение здоровья уже не позволяло ему выступать. Начал Владимир Ильич с хвалебной шутки в адрес главы Моссовета Льва Каменева, назвав его «лошадкой исключительно способной и ретивой», которая «тащит два воза».

Читать далее...

lj_foto_history

Воскресенье, 22 Января 2023 г. 07:04 (ссылка) lj_foto_history

Воскресенье, 22 Января 2023 г. 07:04 (ссылка)

Не всем известно, что бюст Владимира Ильича Ленина находится в самом труднодоступном месте нашей планеты — на южном полюсе недоступности. Этой точки посреди заснеженных просторов Антарктиды труднее достичь, чем просто географического Южного полюса, поскольку она дальше удалена от побережья и находится в самом сердце ледяного континента. Это, наверное, одно из самых адских мест на всей планете: средняя температура самого тёплого месяца в году здесь составляет минус 34°С, а самого холодного — чуть выше минус 70°С.

14 декабря 1958 года советская антарктическая экспедиция во главе с Евгением Толстиковым (1913—1987) основала здесь временную станцию «Полюс недоступности», на крышу которой полярники водрузили бюст Ленина. Скульптура смотрела в сторону Москвы... Толщина льда под станцией составляет 2980 метров. Каждый год слой снега и льда немного нарастает, здание станции уже глубоко погребено под снежной массой, но памятник Ленину ещё виден. Где-то там, под ледяной толщей, в бытовке полярников лежит оставленная ими книга посещений станции, в которой, по задумке, имеет право расписаться любой достигший этой точки нашей планеты, однако добраться до этой книги сквозь лёд и снег теперь едва ли кому-то удастся. А всего в ней могли бы расписаться не более полусотни человек...

За 60 с лишним лет самому бюсту Ильича ничего не сделалось — он только немного пожелтел от времени и обжигающих холодом антарктических ветров.

Так здание станции выглядело изначально, в 1958 году

Этот памятник можно внести в Книгу рекордов Гиннеса как:

— самый южный памятник на Земле;

— самый недоступный памятник на планете;

— самый редко посещаемый памятник (ведь воочию его видело не более полусотни человек).

В 2020 году достигшие полюса недоступности китайские полярники украсили бюст Ленина красным флагом КНР https://foto-history.livejournal.com/17605032.html

lj_foto_history

Четверг, 19 Января 2023 г. 10:44 (ссылка) lj_foto_history

Четверг, 19 Января 2023 г. 10:44 (ссылка)

19 (6) января, вероятно, следовало бы объявить Днём российского парламентаризма. Потому что именно в этот день, ранним утром, 105 лет тому назад из уст революционного матроса-анархиста Железняка прозвучала самая точная и меткая, самая исчерпывающая формула в его истории: «Караул устал!». Так сказать, окончательный диагноз.

А это краткая история отечественного парламентаризма в ХХ веке в фотографиях.

27 апреля (10 мая) 1906. Царь Николай II на церемонии открытия первой Государственной Думы, Санкт-Петербург, Зимний дворец

Депутаты Государственной думы в зале заседаний, 1906 год. Цветная фотография

5 декабря 1912 года. Таврический дворец. Председатель Совета министров Владимир Коковцов читает декларацию правительства

Павел Николаевич Милюков (1859—1943), лидер кадетской партии, парламентской «оппозиции Его Величества», как он её называл, на трибуне Государственной Думы

1906 год. Депутатов разогнанной первой Государственной Думы ведут в тюрьму. После Выборгского воззвания

1917 год. Выборы в Учредительное Собрание. Предвыборная агитация разных партий в Петрограде

1917 год, ноябрь. Демонстрация в поддержку Учредительного Собрания в Петрограде

Рисунок, изображающий заседание Учредительного Собрания 5-6 (18-19) января 1918 года. Красная ткань закрывает огромный портрет императора Николая II, украшавший этот зал в Таврическом дворце, где до Февраля 1917 года заседала Государственная Дума

5-6 (17-18) января 1918. Единственная сохранившаяся фотография заседания Учредительного Собрания. Сбоку от трибуны на министерских скамьях сидят члены Совнаркома

После роспуска Учредительного Собрания роль российского парламента перешла к Всероссийскому съезду Советов.

В.И. Ленин и Мария Ульянова. 5 июля 1918. Ильич с сестрой идут в Большой театр, где на V Всероссийском съезде Советов предстоят жаркие дебаты с левоэсеровской оппозицией. До убийства графа Мирбаха и восстания левых эсеров остаётся один день. Над головой Ленина — рекламные плакаты оппозиционной газеты «Сын Отечества». И театральные афиши Фёдора Шаляпина и «Леда вернулась». Русская сцена жила своей жизнью, несмотря ни на какие революции...

Лидером парламентской (точнее, советской) оппозиции большевикам до июля 1918 года стала Мария Спиридонова (1884—1941)

После поражения восстания левых эсеров роль парламента, с острой борьбой большинства и оппозиции, в РСФСР и СССР перешла фактически к съездам правящей партии. Правда, участники левой оппозиции шутили в конце 1920-х годов, что «Сталин меньше считается со съездами партии, чем Николай II — с Государственной Думой»

1927, декабрь. Депутаты XV съезда ВКП(б) — Петровский, Сталин, Ярославский и др.

Лидер левой оппозиции 1920-х годов:

1931. Принкипо. Л.Д. Троцкий за работой над книгой «История русской революции»

1960-е. Во время съёмок документального фильма «Перед судом истории». Монархист Василий Шульгин в Таврическом дворце (Ленинград), где до 1917 года заседала Дума. «Вот он, русский парламент!». Шульгин в фильме занял то место, которое он занимал в зале заседаний бывшей Государственной Думы

1961. Рукопожатие старого монархиста Василия Шульгина и старого большевика Фёдора Петрова в кулуарах XXII съезда партии. Но на съезде Шульгин присутствовал только в качестве гостя, в отличие от Петрова

Новые времена и новая парламентская оппозиция:

23 декабря 1986 года. Академик А.Д. Сахаров на Ярославском вокзале в Москве после возвращения из ссылки в Горький

1989. Андрей Сахаров (1921—1989) на трибуне съезда народных депутатов СССР. За его спиной — М.С. Горбачёв

1991. Другой оппозиционный лидер, Б.Н. Ельцин, выступает перед шахтёрами

А вот он и победил!

4 октября 1993 года:

4 октября 1993. Задержанных депутатов выводят из здания Верховного Совета

«Свидание с Америкой» успешно состоялось

Обратим внимание. Если Государственную Думу не разгоняет царь, то её разгоняет Февральская революция.

Если Учредительное Собрание не разгоняют большевики, левоэсеры и анархисты, то его разгоняет адмирал Колчак.

Если Верховный Совет РСФСР не разгоняется ГКЧП, то его разгоняет избранный этим же Верховным Советом (!) в председатели Борис Ельцин. Никакие очевидные общие выводы не напрашиваются?

Впрочем, они сделаны давно:

«Я всегда говорил: прекрасен парламентаризм, но только времена теперь не парламентарные». (с), В.И. Ленин

https://foto-history.livejournal.com/17589367.html

lj_foto_history

Среда, 11 Января 2023 г. 14:18 (ссылка) lj_foto_history

Среда, 11 Января 2023 г. 14:18 (ссылка)

10 января — день рождения художника Ивана Владимирова (1869/1870—1947), жившего и работавшего в СССР ярого антикоммуниста, который своим творчеством даёт богатейшую массу материала для рассмотрения советской действительности через призму очков лютой классовой ненависти. К его творениям ещё не раз можно возвращаться, хотя они, конечно, требуют комментариев. Вот только одно из них. Здесь художник раскалённой от ненависти кистью изобразил советского часового.

«На посту»

Мало того, что он сидит на посту, службы, мерррр-з-ззавец, не знает, развалился на каком-то импровизированном кресле, папироской нагло дымит, так он ещё, с&кин сын, чи-та-ет!!!.. Тут уже членораздельных слов совсем не остаётся, только клокочущие от ярости звуки и междометия, сами собой вылетающие из горла.

А мне при взгляде на эту картину вспомнился один эпизод из биографии В.И. Ленина. Первоначально часовой у дверей его кабинета стоял, как обычно, навытяжку. Владимиру Ильичу это как-то резало глаз, и однажды он сам заговорил с этим часовым:

— Вы не устали? Почему бы вам не присесть?.. Вам не скучно?

— Не скучно... ведь я вас охраняю.

Владимир Ильич выразительно обвел рукой пустой коридор (было уже за полночь):

— От кого?.. Вы зря теряете время, товарищ... У вас есть книга?

— Есть... в сумке.

Ленин вынес из своего кабинета венский стул:

— Вот стул, сидите, читайте и учитесь... Сидеть можно, только не спите.

Другой часовой, хоть после этого и сидел на стуле, обитом красным бархатом, и за столиком, но при каждом появлении главы Совнаркома норовил вскочить и отдать ему честь. Тогда Ленин своей рукой отнял ему руку от козырька и попросил его не вставать... «Тогда у нас никому это не казалось странным», — замечала Н.К. Крупская. «Ильич рассказывал мне как-то о посещении его Мирбахом... Около кабинета Владимира Ильича сидел и что-то читал часовой, и, когда Мирбах проходил в кабинет Ильича, он не поднял на него даже глаз и продолжал читать. Мирбах на него удивлённо посмотрел. Потом, уходя из кабинета, Мирбах остановился около сидящего часового, взял у него книгу, которую тот читал, и попросил переводчика перевести ему заглавие. Книга называлась: Бебель «Женщина и социализм». Мирбах молча возвратил её часовому».

Посол Германской империи граф фон Мирбах немножко опешил от встречи с часовым РСФСР

«Красноармейцы требовали, чтобы их учили грамоте», — писала Крупская. Но старые буквари приводили их в негодование: «Маша ела кашу. Маша мыла раму». «Какая каша? Что за Маша? — стали возмущаться красноармейцы. — Не хотим этого читать!». И тексты букварей пришлось придумывать заново: «Мы — не рабы. Рабы немы. Мы — не бары. Баба — не раба»...

Возмутительно, да?.. :) https://foto-history.livejournal.com/17542326.html

lj_foto_history

Среда, 05 Января 2023 г. 02:45 (ссылка) lj_foto_history

Среда, 05 Января 2023 г. 02:45 (ссылка)

Обложка свидетельства об освобождении от военной службы в Красной Армии по религиозным убеждениям. Вверху рукой, очевидно, военного комиссара написано: «Взять на учёт как религиозника». 1920-е годы

4 января 1919 года в РСФСР был издан Декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям». Этот Декрет стал первым законодательным актом Советской республики, дающим право на освобождение верующих от военной службы.

Как до этого обстояло дело с «религиозниками» (хотя слова такого не было), не желающими служить в царской армии? Их просто, не интересуясь их мнением, отправляли служить, а затем осуждали на 6-7 лет дисциплинарного батальона за неподчинение приказам командиров. Так, в одной из станиц Терской области была построена большая крепость для исправления непокорных и провинившихся солдат, и в этой крепости над молодыми духоборами производились всякого рода издевательства: их мучили голодом, били кулаками и прикладами ружей, секли розгами и сажали в холодные карцеры. Многие погибали в этих условиях. В 1899 году семь с половиной тысяч духоборов переехали в Канаду — после того, как множество из них погибли, не выдержав наказаний за отказ от воинской повинности.

Впрочем, «образованным», не желающим служить, могли сделать скидку и пойти навстречу: определить на службу, не связанную с ношением оружия, или признать негодными к строевой службе, или, наконец, отправить в сумасшедший дом, что тоже считалось большой милостью. Владимир Григорьевич Чертков, ближайший друг и единомышленник Льва Толстого, в 1896 году написал обо всём этом статью «Напрасная жестокость», которую прочитали царю Николаю II. После этого отказчиков стали карать мягче: «всего-навсего» ссылать на 18 лет в Якутскую губернию. Это было, безусловно, большое смягчение по сравнению с дисциплинарным батальоном.

Владимир Чертков в молодости, портрет кисти Ивана Крамского. 1881

Немало отказчиков от военной службы появилось после начала Первой мировой войны. По неполным официальным данным, было осуждено 837 человек, 370 из которых составляли баптисты и евангельские христиане. В царских судах они получали приговор к расстрелу, заменённому пожизненной каторгой.

И вот на этом фоне, в разгар шедшей в России гражданской войны, появился подписанный Лениным декрет. «Когда этот декрет был распубликован, — писал один из его авторов и вообще «покровитель» сектантов большевик Владимир Бонч-Бруевич, — он произвёл большое впечатление. Заграничная пресса его с изумлением перепечатала. Всюду писали о величайшей гуманности Советской власти, проявившейся в этом декрете». Сейчас могут сказать: этого мало, надо право на отказ по любым убеждениям, не только религиозным. Но тогда это выглядело небывалым шагом прогресса...

Владимир Ленин и Владимир Бонч-Бруевич — авторы Декрета. Октябрь 1918

Только в 1919—1920 годах правом на отказ воспользовалось не менее 8000 человек. При этом упоминавшийся выше толстовец Чертков выдавал справки о религиозных пацифистских убеждениях вообще любому человеку, не интересуясь, толстовец он или кто-то ещё, и выдал так тысячи справок. Он говорил, что всякий человек может быть по-своему религиозным. А к справкам Черткова советские суды в годы революции относились с полным уважением...

Толстовец Владимир Чертков (1854—1936), портрет кисти Михаила Нестерова, середина 1930-х годов

В 1920-е годы вокруг права на отказ от воинской службы шла борьба, с конца 20-х годов отказчикам стали определять службу, не связанную с ношением оружия, и вообще всячески усложнять отказ. Окончательно право на отказ от воинской службы в РККА было отменено в 1939 году, с той мотивировкой, что за несколько предыдущих лет ни один призывник в СССР не воспользовался этим правом. https://foto-history.livejournal.com/17510471.html

lj_foto_history

Четверг, 30 Декабря 2022 г. 02:56 (ссылка) lj_foto_history

Четверг, 30 Декабря 2022 г. 02:56 (ссылка)

30 декабря исполнилось 100 лет СССР. Вот что говорил один из его отцов-основателей, секретарь ЦИК Союза ССР Авель Енукидзе, о «красном империализме»:

«Теперь ещё вопрос о флаге, гербе и столице Союза. Относительно герба мы имели суждение и постановили за основу герба взять герб РСФСР. Основу этого герба, серп и молот, мы поставили на изображение земного шара. По этому поводу было много возражений в комиссии, где указывалось, что изображение земного шара вызовет недовольство за границей. Мол, коммунисты претендуют на весь земной шар, красные империалисты хотят победить весь мир. На это мы ответили, что империализм бывает различный. Наш империализм ничего общего не имеет с империализмом Англии и Франции. Их империализм основан на порабощении тех или других национальностей. А наш империализм в чём заключается? В том, что мы не скрываем и говорим, и вполне уверены, и имеем основание быть уверенными, что Союз рабочих и крестьян, Союз труда восторжествует на земном шаре. Мы открыто говорим об этом и поэтому мы изображение серпа и молота помещаем на земном шаре и будем разъяснять, в чём заключается наш империализм, наше стремление. Наших задач мы не скрываем ни перед кем и открыто об этом говорим...»

(По стенограмме доклада секретаря ЦИК'а СССР т. Енукидзе в Рогожско-Симоновском районе РКП 27 июля 1923 года).

Герб СССР (c 1956 по 1991)

Рисунок Константина Ротова. 1924 год. «Над Кремлём Московским белокаменным и над всеми землями советскими занялась заря алая, занялась заря Конституции. И четыре председатели её поддерживают, супротив буржуйских диктатур защищаются: белой гвардии — на сокрушение, нам, красным бойцам, — на утешение, а всему Союзу нашему — на укрепление!» Изображены Михаил Калинин (1875—1946), глава Закавказской республики Нариман Нариманов (1870—1925), глава Белоруссии Александр Червяков (1892—1937), секретарь всесоюзного ЦИК Авель Енукидзе (1877—1937) и глава Украины Григорий Петровский (1878—1958).

В кабинете Ф.Э. Дзержинского. Слева направо: Енукидзе, Каменев, Аванесов, Дзержинский, Смидович и Рыков. 1922 год

А это фотография-коллаж из альбома «Октябрь», изданного в 1921 году, на которой запечатлены фактические отцы-основатели страны Советов:

Нижний ряд: Роза Люксембург, Володарский, Свердлов, Карл Либкнехт, Урицкий. Никто из них не дожил до провозглашения СССР в 1922 году.

Второй ряд снизу: Каменев, Луначарский, Калинин, Дзержинский, Раковский, Бухарин.

В одном ряду с Лениным: Бела Кун, Иоффе, Зиновьев, Ленин, Троцкий, Радек, Чичерин.

Рядом выше: Шляпников, Лилина, Стасова, Красин, Клара Цеткин, Карахан.

Есть на коллаже и Максим Горький, и Бухарин, и Рыков, и Каменев, и Томский, и Крупская, и Трилиссер, и Коллонтай.

Кажется, дольше всех изображённых прожила бывшая секретарь Коминтерна Анжелика Балабанова (1869—1965), она успела ещё выступить по тому американскому радио, которое позднее стало называться радио «Свобода», с критикой... Владимира Ильича Ленина. Эх, суди её Маркс...

Стоило бы добавить на коллаж и представителей других партий, вроде левоэсерки Марии Спиридоновой, анархиста Анатолия Железнякова, народника Марка Натансона... Они тоже внесли в стройку СССР свою лепту, положили свои кирпичики в его основание.

А есть один деятель, которого на коллаже искать бесполезно, потому что его там нет. Хотя, думается, обошли его несправедливо. Уж наверное, он сыграл роль в революции, и не меньшую, чем многие из изображённых. Вы поняли, о ком речь. Но — в 1920 году о нём попросту позабыли... https://foto-history.livejournal.com/17481443.html

lj_foto_history

Четверг, 22 Декабря 2022 г. 21:10 (ссылка) lj_foto_history

Четверг, 22 Декабря 2022 г. 21:10 (ссылка)

21 декабря — официальный день рождения Иосифа Сталина (1879—1953).

И.В. Сталин в молодости

Декабрь 1927 года, депутаты XV съезда ВКП(б) — Петровский, Сталин, Ярославский и др.

Климент Ворошилов, Иосиф Сталин, Михаил Калинин. 1930

Иосиф Сталин и Сергей Киров на улице Москвы. 1930

Иосиф Сталин, Михаил Калинин, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович. 1930

1930-е. Фотограф Моисей Наппельбаум (1869—1958)

13 апреля 1932. Фотограф Джеймс Эббе (США, 1883—1973)

13 апреля 1932

Тегеран, 30 ноября 1943 года. Сталин и Рузвельт на дне рождения у Черчилля

Кадр, который в 2014-2015-м годах ещё в чёрно-белом варианте разошёлся по сети в качестве шуточного мема «Сталин смеётся над устаревшим смартфоном Черчилля». Февраль 1945 года, Ялта, Ливадия

1945 год. Конференция в Потсдаме https://foto-history.livejournal.com/17442699.html

lj_foto_history

Суббота, 17 Декабря 2022 г. 08:13 (ссылка) lj_foto_history

Суббота, 17 Декабря 2022 г. 08:13 (ссылка)

Рисунок Бориса Ефимова. 1969 год. Эта карикатура отражала отношение не только Кремля, но и — редкое совпадение — советских либеральных диссидентов

16 декабря 1966 года в Китае был опубликован сборник «Цитаты Мао Цзэдуна», известный на Западе как «Красная книжечка». В «Книге рекордов Гиннесса» говорится, что тираж книги с 1966 по 1971 год составил 800 млн экземпляров — один из самых больших книжных тиражей в мире (сопоставимый лишь с тиражами Библии и Корана). Предисловие к книге написал маршал Линь Бяо, и это был его «проект». После гибели маршала в 1971 году ажиотаж вокруг книжки пошёл на спад.

Мао и маршал Линь Бяо. Маршал держит в руках «Красную книжечку»

Сам Мао к превознесению своих цитат относился с большим сомнением, чтобы не сказать — отрицательно. В письме своей жене Цзян Цин в том же 1966 году он писал: «Я никогда не верил, что несколько моих книжонок могут обладать такой большой, волшебной силой. Теперь, после его хвалебных слов, вся страна начала превозносить их, вот уж поистине «старуха Ван продаёт тыквы и при этом расхваливает свой товар». Я вынужден пойти на это, так как, по-видимому, не согласиться с ними нельзя. В важном вопросе я вопреки своим убеждениям согласился с другими. Такое случилось впервые в моей жизни. Вот это и называется поступать не по своей воле».

Сборник выпускался в 1960-е годы в Пекине и на русском языке

Так или иначе, книжка сыграла большую роль в истории «культурной революции» в КНР.

Хунвейбины («красногвардейцы») на площади Тяньаньмэнь. Все они держат в руках «Красную книжечку»

Сборник содержал 427 цитат, разделённых на 33 тематические главки.

Вот примеры типичных цитат из сборника:

«Революция — это не званый обед, не литературное творчество, не рисование или вышивание; она не может совершаться так изящно, так спокойно и деликатно, так чинно и учтиво. Революция — это восстание, это насильственный акт одного класса, свергающего власть другого класса».

«Я считаю, что когда мы — будь то отдельный человек, партия, армия или школа — не подвергаемся нападкам врага, то это плохо, ибо это безусловно означает, что мы оказались с ним в одном болоте. Когда же враг выступает против нас, то это хорошо, ибо показывает, что мы проводим чёткую грань между ним и собой. Если враг яростно нападает и изображает нас в самом мрачном свете как людей, лишенных всяких достоинств, то это ещё лучше, ибо доказывает, что мы не только проводим чёткую грань между ним и собой, но и имеем большие успехи в работе».

«После уничтожения врагов с оружием в руках все ещё останутся враги без оружия в руках, они непременно будут вести против нас отчаянную борьбу, и их ни в коем случае нельзя недооценивать. Если бы мы теперь не ставили и не понимали вопроса так, то допустили бы величайшую ошибку».

«Помимо прочих особенностей шестисотмиллионное население Китая заметно выделяется своей бедностью и отсталостью. На первый взгляд это плохо, а фактически хорошо. Бедность побуждает к переменам, к действиям, к революции. На чистом, без всяких помарок листе бумаги можно писать самые новые, самые красивые иероглифы, можно создавать самые новые, самые красивые рисунки».

«Мы твёрдо стоим за мир и выступаем против войны. Однако если империалисты всё же развяжут войну, то нам не следует бояться. Мы относимся к этому вопросу так же, как ко всяким «беспорядкам»: во-первых, выступаем против, во-вторых, не боимся. После первой мировой войны появился Советский Союз с населением в 200 миллионов человек, а после второй мировой войны — социалистический лагерь с населением в 900 миллионов человек. Можно утверждать, что если империалисты всё же развяжут третью мировую войну, то ее результатом, несомненно, будет переход новых сотен миллионов людей на сторону социализма, сохранение за империализмом лишь небольшой территории и, возможно, даже полный развал всей империалистической системы».

«Я говорил, что все так называемые могучие реакционные силы — всего лишь бумажные тигры. Ибо они оторваны от народа. Посмотрите, разве Гитлер не был бумажным тигром? Разве он не был свергнут? Я говорил также, что русский царь, китайский император и японский империализм были бумажными тиграми. Как видите, все они свергнуты. Американский империализм ещё не свергнут, кроме того, у него атомная бомба. Но я думаю, что он также будет свергнут, он тоже является бумажным тигром».

Китайский плакат 1951 года. Империалисты как бумажный тигр. Мао называл их «бумажными» и «соево-творожными тиграми».

«В истории человечества всегда бывает так, что умирающие силы реакции бросаются в последнюю судорожную схватку с силами революции, и отдельные революционеры часто бывают на известное время введены в заблуждение видимостью мощи, под которой скрывается прогнившее нутро, и не умеют разглядеть суть врага: враг скоро будет уничтожен, а сами они скоро победят».

Плакат времен Мао. «Мы должны освободить Тайвань!»

В СССР, отношения которого с Китаем в конце 1960-х проходили точку замерзания, особенный накал обличений Мао наблюдался в либеральной советской печати, к которой относили такие издания, как журнал «Новый мир» и «Литературную газету». Именно по этому накалу эти издания было легче всего отличить от других. Позднее кто-то из либеральных публицистов, кажется, Фёдор Бурлацкий, поделился, что под видом Мао они на самом деле обличали Сталина.

Доставалось, разумеется, и «Красной книжечке» Мао. Фельетон против неё из «Литературной газеты» за 27 августа 1969 года:

Такие дела...

https://foto-history.livejournal.com/17413837.html

lj_foto_history

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 10:11 (ссылка) lj_foto_history

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 10:11 (ссылка)

9 декабря исполнилось 180 лет со дня рождения Петра Алексеевича Кропоткина (1842—1921). Потомок царствовавшего рода Рюриковичей, избравший для себя нелёгкую судьбу революционера. К реальной революции он подошёл человеком уже очень преклонных лет, и не смог её понять. Призывы его к солдатам защищать революцию против Гогенцоллернов прозвучали как глас вопиющего в пустыне. Крестьянские мужички в солдатских шинелях рассудили иначе, на свой практический лад: пусть сперва революция им что-нибудь даст, например, долгожданную помещичью землю, и тогда они будут готовы её оборонять.

Воззвание П.А. Кропоткина из экспозиции его музея, призывающее армию к обороне. 1917 год

Князь и народные массы друг друга не поняли... И всё-таки он выступал против интервенции, в защиту красной революции, пусть она была и не такой, о которой он мечтал. Поэтому революционеры проводили «товарища Кропоткина» в 1921 году с почётом, оказали честь его имени: до сих пор имя Петра Алексеевича носит город, станция московского метро, улицы... https://foto-history.livejournal.com/17372052.html

lj_foto_history

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 17:46 (ссылка) lj_foto_history

Понедельник, 28 Ноября 2022 г. 17:46 (ссылка)

Мао Цзедун и его сын Мао Аньин

25 ноября — день гибели Мао Аньина (1922—1950). У китайцев, как известно, фамилия ставится в начале их полного имени, так что Мао — это фамилия. Мао Аньин был сыном Мао Цзэдуна (1893–1976). Его мать, жена Мао Цзэдуна — Ян Кайхуэй (1901–1930), была казнена в гоминьдановской тюрьме. Восьмилетний Аньин и два других сына Мао – Аньцин и Аньлун — бродяжничали, выживали, как могли. Аньлун заболел дизентерией и умер. Аньина и Аньцина в 1936 году спасли и переправили в СССР, который стал для них вторым домом. Мао Аньцин страдал душевной болезнью и скончался в 2007 году. Судьба Мао Аньина сложилась интереснее.

В 1942 году Аньин написал три письма Сталину, в которых просил отправить его на фронт. «Дорогой товарищ Сталин! — писал он. — Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу. Автор — Мао Аньин (Серёжа), дата — май 1942 года».

В конце концов Аньин добился, что его отправили на фронт лейтенантом в составе танковой роты. Он прошёл с боями Польшу и Чехословакию, войну закончил в Берлине. Однополчане знали его как капитана Красной армии Сергея Маева. Они считали его бурятом. Перед отъездом на родину капитана Маева принял Сталин, подаривший ему пистолет на память.

Лейтенант Красной Армии Сергей Маев (Мао Аньин)

В 1946 году Аньин по указанию отца вернулся в Китай. Отец сказал ему, что тот привык в СССР к особому отношению к себе, как сыну вождя. И послал его работать батраком к зажиточному крестьянину. Впрочем, длилось это недолго, около трёх месяцев. Только после этого Мао похвалил сына: «Каждый должен попробовать горького в своей жизни. Раньше ты ел хлеб, пил молоко, а теперь ты в Китае и нужно попробовать шэньбэйскую чумизу, она очень полезна для здоровья!»

Мао Аньин с женой

В 1950 году, когда началась корейская война, Аньин пошёл добровольцем на фронт. Он служил переводчиком в штабе будущего маршала Пэн Дэхуая (1898–1974). Рассказывают, что во время налёта американских бомбардировщиков Аньин готовил себе еду — рис с яйцом, и поэтому не успел укрыться в бомбоубежище. Другие опровергают эту историю, говоря, что это придумано, чтобы бросить тень на Аньина — мол, по легенде, он готовил себе вкусную пищу, потакая своей прихоти, и поэтому стал жертвой напалмовой бомбы США. Так или иначе, Аньин погиб. Пэн Дэхуай был в шоке от происшедшего и по прибытии в Пекин просил прощения у Мао-старшего: «Председатель, я не уберёг Аньина, это моя вина. Прошу наказать меня». На что Мао ответил чрезвычайно характерной фразой: «Погиб простой боец, и не надо делать из этого особое событие только потому, что это — мой сын. Неужели оттого, что он — мой сын, сын Председателя партии, он не может погибнуть во имя общего дела народов Китая и Кореи!»

Что можно сказать в заключение? Давайте просто сравним, как обстояло дело c потомством власть имущих при социализме и как оно обстояло в разных странах при капитализме (хотя и не всегда, конечно). Как говорится, почувствуйте разницу... https://foto-history.livejournal.com/17319904.html

lj_foto_history

Пятница, 25 Ноября 2022 г. 13:27 (ссылка) lj_foto_history

Пятница, 25 Ноября 2022 г. 13:27 (ссылка)

25 ноября (7 декабря) — день рождения Николая Устрялова (1890—1937) — одного из самых оригинальных и необычных мыслителей СССР 1920-х и 1930-х годов. Профессор Устрялов — либерал-кадет, участник белогвардейского правительства адмирала А.В. Колчака, потом — один из основателей сменовеховства. По нему в 20-е годы не раз «проходились» в важных политических докладах советские вожди.

Ленин: «этакие откровенные враги полезны, надо сказать прямо».

Каменев: «самый проницательный враг диктатуры пролетариата».

Сталин: «Устрялов – это представитель буржуазных специалистов и вообще новой буржуазии. Он – классовый враг пролетариата. Это бесспорно. Но враги бывают разные...» «Он [Устрялов] служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено».

Троцкий: «Устрялов, этот умный, дальновидный буржуа, к которому прислушивался и от которого предостерегал Ленин. И этот выразитель настроений новой буржуазии понимает, что только сползание самих большевиков может наименее болезненно подготовить власть для новой буржуазии... Вы знаете: Устрялов не нас поддерживает, он поддерживает Сталина... Вдумайтесь в это... Устрялов – человек очень сознательный, он знает, что говорит и куда идёт».

Что же этот «самый проницательный», «дальновидный», «откровенный» и «бесспорный» враг, вернувшись в СССР из Харбина, где он работал на КВЖД (и поэтому не считался эмигрантом) писал в 1935–1937 годах? Дневник его этих лет немножко разочаровывает – по остроте и беспощадности анализа он не идёт ни в какое сравнение с предшествующей, харбинской публицистикой и перепиской того же Николая Васильевича. В этом дневнике автором подчёркнуто взят совершенно «лояльный» тон. Но Устрялов остаётся Устряловым и тут, любое самомалейшее движение советского общества в консервативную, «традиционную» сторону он горячо одобряет и приветствует.

Вот вернувшийся из эмиграции евразиец и бывший князь Дмитрий Святополк-Мирский тихой сапой протаскивает в «Известиях» лозунг «народности» – самую «безобидную» часть знаменитой уваровской триады «Самодержавие. Православие. Народность». А заодно газета громит революционного историка Покровского и его школу. Устрялов в восторге, записывает 28 января 1936 года: «Бухарин в полемической статье против М.Н. Покровского и объективизма в истории. Покровский третируется... если не canaille [канальей], то en [как] младенец. А в течение десяти лет он царил неограниченно и самодержавно! Да, да, мы растём: тога мужа — вместо детской рубашки (по старинному образу Плеваки). Сегодня Мирский в «Известиях» воскрешает лозунг... «народность»! Конечно: «без народности не может быть полноценной социалистической жизни». Браво, браво! Диалектика. Голова от неё кружится, радостно кружится, как от первосортного шампанского — и замирает дух».

Характерная карикатура периода критики марксистской исторической «школы Покровского», чему так радовался Устрялов. Эпиграфом к ней служила совершенно серьёзная цитата из «Правды», бичующая эту «школу»: «История преподаётся у нас плохо и схематично. Советские учебники выбрасывают весь живой материал в своём походе против царей и королей».

Рисунок Алексея Радакова. 1934 год. «Обычный случай в Третьяковской галерее». «— А это что за несчастный случай?

— Это, ребята, представитель начинавшего складываться в XVI веке самодержавно-бюрократического порядка убивает своего знатного феодального слугу, с которым он, вообще говоря, боролся за централизованное государство, ибо только оно могло укрепить столь нужный для нарождавшегося торгового сословия (и передовых феодалов) национальный рынок».

Но достаётся уже и самому Николаю Ивановичу Бухарину, который пока ещё возглавляет «Известия». Запись Устрялова от 10-11 февраля 1936 года: «В «Правде» — резкая полемическая статья против Бухарина, осмелившегося назвать царскую Россию — «нацией Обломовых». Как можно оскорблять русский народ, его прошлое, его историю?!.. Где мы?.. Ура, мы в стране социализма, мы в СССР, на девятнадцатом году Октября!! Бедный, милый Бухарчик!..»

А ведь в 20-е годы советская печать помещала карикатуру — гигант Бухарин обедает, держа в руках вилку, а между зубьями этой вилки кое-как вертится лилипут Устрялов. Вот, кстати, хороший урок для современных левых и революционеров: никогда не надо недооценивать противника. Приходит время, и безобидный и смешной политический карлик, микроскопический лилипут, как в сказке, вырастает и превращается в великана. А вчерашний великан сдувается в «бедного, милого Бухарчика».

Рисунок Ивана Малютина «За очередным завтраком». Шарж на дискуссию Бухарина и Устрялова. 1925 год

Вот Политбюро ЦК выносит постановление о пьесе Демьяна Бедного «Богатыри» и одноимённой опере-фарсе. По мнению Политбюро, эта пьеса:

«а) является попыткой возвеличить разбойников Киевской Руси, как положительный революционный элемент, что противоречит истории и насквозь фальшиво по своей политической тенденции;

б) огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа;

в) даёт антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа, так как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры».

(Позднее Сталин говорил об этом: «Конечно, мы не очень хорошие христиане, но отрицать прогрессивную роль христианства на определённом этапе нельзя. Это событие имело очень крупное значение, потому что это был поворот русского государства на смыкание с Западом, а не ориентация на Восток»).

Устрялов записывает 30 ноября 1936 года: «Рассказывают об обстановке эпизода с «Богатырями», положившего демонстративный конец оплевательскому хамству по адресу нашего исторического прошлого. Эта пьеса Демьяна Бедного шла раз десять в театре Таирова. И ничего. Говорят даже, сам Керженцев видел её. И тоже ничего. Многие, по инерции, похваливали: «здорово это он... действительно, «богатыри».., а как крещение-то? хе-хе...». Пришёл Молотов В.М. на спектакль. Смотрел, всё в порядке. По окончании, Таиров к нему — с книжкой для почётных посетителей.

— Не откажите, Вячеслав Михайлович, вписать нам на память Ваше мнение.

— Моё мнение? Разрешите подождать до завтра. Через день-два Вы его узнаете — из газет.

И через день-два Таиров узнал, а вместе с ним — urbis et orbis [город и мир]. Таиров — на свою беду, остальные — на великую радость. В самом деле, как не возликовать?.. Да. «В искушеньях долгой кары, перетерпев судеб удары...» — восприняла великая наша страна, и гордая своей историей, своим настоящим и прошлым, бестрепетно смотрит в лицо своему будущему...»

Эскиз костюмов к опере-фарсу «Богатыри»

Сцена оперы-фарса «Богатыри»

В то же время Устрялов иногда печалится, что поворот к «традиции» происходит не так скоро и полно, как ему хотелось бы. Осенью 1935-го он посещает музей в бывшей Троице-Сергиевой лавре в Загорске (ныне Сергиев Посад), запись от 19 сентября: «Мощи Сергия Радонежского. Под склепом. Какие-то тёмные, сгнившие пелены, — и на них остатки костей, череп, клочки рыжеватых волос, беспомощно свалявшихся. Гурьба школьников, разглядывающих это. В их весёлых милых головках эти закопчённые кости не пробудят дум ни о Куликовом поле, ни о «старце чудном», своими «благоуветливыми глаголами» пособлявшем созиданию московской державы, ни об осаде смутных дней, ни о той «атмосфере труда, мысли и молитвы», какую распространяли вокруг себя эти пыльные гнилушки. Что же, каждое время имеет свои символы, свои реликвии. Грустно, что они ревнивы, эти символы... Грустно, но и понятно: ревнива человеческая страсть...»

(Замечу в скобках — вот, наверное, порадовался бы профессор Устрялов, доживи он до 60-х годов, когда советские художники начали охотно изображать Сергия, да ещё с преогромнейшим мечом в руках).

Изображение Сергия Радонежского из советской серии «Герои русского народа XIII-XV веков». 1968 год

Когда несколько лет назад я перелистывал страницы архивных «Правды» и «Известий» за 1936-1937 годы и натыкался там на обширные «подвальные» статьи за подписью Устрялова, то я, честно говоря, думал, что это он сам активно «продвигал» их туда, приносил в редакцию и т.д. Но, оказывается, ничуть не бывало — всё было ровно наоборот! Устрялов и не думал предлагать свои опусы ни «Известиям», ни тем более «Правде» — они их сами просили и заказывали! Раздавался звонок из редакции или «вещий стук» в дверь, по его выражению, — и следовал заказ.

Запись от 15 июня 1936 года: «Дебют в ...«Правде»! Да, странно было бы подумать это, скажем, в 17-м, 19-м, 30-м и проч. годах. Да, да, дебют в «Правде», на тему нашей новой Конституции: — Документ мирового резонанса. Третьего дня часов в одиннадцать — звонок... то бишь стук в дверь. Я был один дома. Открываю. Молодой человек журналистского облика. Сотрудник «Правды». Второй день меня разыскивает. Редакция просит меня на страницах газеты высказаться по поводу проекта новой Конституции. Желательно получить статью немедленно. Строк полтораста. Он может подождать, погулять».

А Устрялов — вот незадача! — и не читал ещё проекта Сталинской Конституции! «После поисков газетного номера и некоторого раздумья — решаю ехать с товарищем в Москву и ориентироваться в деле на месте. Побрился (был невероятно лохмат), переоделся, — поехали... Огромное здание комбината «Правды» на Ленинградском шоссе. Коридорная система. Удобные, спокойные кабинеты. Последние номера «Правды». Между прочим, статья Радека о конституции. Не слишком искромётная».

Карл Радек

Что вообще занимало Устрялова как политика в эти месяцы? 25 августа 1936 года состоялся первый расстрел бывших вождей большевиков — Зиновьева и Каменева. Это, разумеется, произвело на всех сильное впечатление. Устрялов воспринимал это событие как часть общей политики движения к «бонапартизму» в СССР. Сюда, по его словам, он относил «такие мероприятия правительства, как установление званий, орденов, введение института маршалов, восстановление казачества и т.д. … Появление «знатных людей» как бы подчёркивало создание новой знати, то есть опять-таки наводит мысль на аналогию с эпохой Бонапарта. Я говорил, что казнь зиновьевцев — есть первое в истории русской революции применение якобинских методов борьбы с революционерами: мокрая гильотина – вместо сухой».

Декабрь того же года. Радек к этому времени уже три месяца как арестован, а «Известия» заказывают Устрялову новую «большую политическую статью». Он не верит сам себе: «К чему эта акция? Неужели и впрямь моё имя способно появиться на столбцах руководящей советской прессы?! Invraisemblable. [Невероятно.]»

Запись от 18-19 декабря 1936 года: «Именинный подарок — сегодняшний номер «Известий» с подвалом «Самопознание социализма». Напечатали целиком и полностью. С тремя-четырьмя небольшими поправками. Большая политическая статья на страницах советских «Известий»! Хочется протереть глаза:

— Что это? Не сон ли?

Нет, не сон. Явь. Волнующая и почти головокружительная. Поистине, — es schwindelt!.. [Это головокружительно!] Неужели и впрямь я «имманентен» вполне, по-настоящему, великому советскому государству и его идее-правительнице? Если б так!.. Однако, статья-то в самом деле глядит со страницы «Известий». Это — «не обещание, а факт».

В январе 1937 года упомянутого выше Карла Радека уже судят на открытом процессе. Устрялов в час ночи 31 января делает по этому поводу блестящую по стилю и глубине намёков запись, напоминающую прежнего «харбинского» Устрялова:

Скамья подсудимых на процессе «параллельного троцкистского центра»

«Приговор по делу троцкистского параллельного центра. Из 17 подсудимых 13 осуждены на смерть. Среди четырёх счастливцев — Радек и Сокольников: по 10 лет тюрьмы.

Сложные переживания. Хотя гибель этих людей диктуется логикой истории, при вести о Радеке и Сокольникове ощутил искреннейшую радость. Что это: интеллигентское слюнтяйство? уважение, — отвлечённое, цеховое — к «уму», к «таланту», к знаниям? вера, что эти люди способны всерьёз исправиться и пригодятся родине? — Во всяком случае, должен сознаться: когда диктор объявил, что эти двое останутся живы, органически ощутилось душевное облегчение.

В 5 часов — митинг на Красной площади: привет приговору суда. В комнату из радио-ящика неслись чувства миллионных советских масс. Гнев, ненависть к врагам, негодование. Шум, гул приветствий, музыка. Энтузиазм. Свобода. Социализм.

...Лёгкий поворот радио-рычажка — и снова шум, гул, приветствия, ура, восторги. Откуда это? — Берлин, Фридрих-штрассе. Четырёхлетие гитлеровского «пробуждения». Fakelzug. [Факельное шествие]. Массы. Улица. Страсть. — Философия истории. Магия эпохи. (1 ч. ночи)».

Обложка журнала «Крокодил» за январь 1937 года с карикатурой на Радека, Троцкого и других в связи с процессом «троцкистского параллельного центра»

О Троцком несколько ранее, в дни «первого большевистского процесса» Каменева-Зиновьева: «Троцкий!.. Злая сила, оса, жалящая при первой возможности... Кто не с нами, тот против нас: так поставлен вопрос историей. Кто не с Москвой, тот с Гитлером, Гестапо, Араки».

Карикатура на Л.Д. Троцкого. Авторы — Кукрыниксы. 1937

К ней стихи А. Жарова:

Герой убийства и измены

Не забывает правил гигиены.

Фашистские наёмники живут

По предписаниям науки.

Палач, окончив каждодневный труд.

Трусливо умывает руки.

Дневник обрывается летом 1937 года, когда сам Устрялов был арестован, а затем, в октябре, и осуждён к высшей мере за «контрреволюционную связь с Тухачевским». Была ли такая связь или что-то ей подобное в действительности? С одной стороны, если учесть, что ещё в 1932 году, как видно из его переписки, Устрялов раздумывал, не поддержать ли публично лозунг «С партией — против Сталина!», это вполне могло быть. В 1934 году он писал в частном письме: «Помните, как два года тому назад Вы решительно убеждали меня писать явно и резко антисталинскую статью («С партией против Сталина»); что было бы, послушайся я Вас тогда! [...] Ваша мысль чересчур смела и прямолинейна. Такое «сознание» не соответствует нашему «бытию», которое не изменить поспешными, резкими решениями, рискующими показаться лицемерием». Устрялов считал тогда, что Сталин слишком верен революционным идеям, чтобы стать советским Бонапартом: «он слишком «честен» для Бонапарта… и несколько старомоден». И предполагал, что, вероятно, Сталин «погибнет русским Робеспьером; вернее всего, в один прекрасный день его забрыкают собственные ослы, жаждущие спокойных стойл». (Нечто подобное и случилось, но позже, в 1953-1956 годах). Конечно, Тухачевский, по этой логике, на роль Бонапарта подходил гораздо больше. Личная встреча Устрялова и Тухачевского состоялась вскоре после публикации статьи Устрялова в «Правде», то есть летом 1936 года, по инициативе маршала.

Из показаний в следственном деле Устрялова:

«Вопрос: Вы до приглашения Тухачевского были когда-либо с ним связаны?

Ответ: Нет. Но я о нём много слышал, читал написанную о нём зарубежную литературу и в моих мыслях Тухачевский не раз смутно выплывал (во время расцвета моих термидорианских и бонапартистских теорий) как подходящая кандидатура в русские Наполеоны. Свои произведения, печатавшиеся в Китае, я посылал и Тухачевскому (также я их посылал руководителям ВКП(б) и руководителям Наркоматов), и мне было интересно его повидать и побеседовать.

Вопрос: Где вы с ним встретились?

Ответ: Вечером, в тот день, когда я дал согласие на встречу, — ко мне Тухачевский прислал машину, и я приехал к нему на квартиру, где-то в районе Мясницкой (точного адреса не помню). Встретил он меня лично и повёл в одну из комнат. Кроме нас, никого не было. После первых приветствий... Тухачевский, отметив, что он знаком с некоторыми моими книжками, — выразил удовлетворение по поводу появления в «Правде» моего отзыва о новой Советской Конституции. Появление моего имени в советской прессе должно означать, что это имя мало-помалу перестает быть одиозным. Затем беседа, по инициативе Тухачевского, перешла на общеполитические темы... Эта беседа своим содержанием была для меня полной неожиданностью».

Михаил Тухачевский

О чём же беседовали бывший соратник белого адмирала Колчака и красный маршал? Тухачевский в беседе пролил бальзам на душу старого белогвардейца, когда мягко высказался за «необходимость сгладить остроту противоречий между Советским государством и внешним миром, хотя бы даже за счёт некоторого отступления от проводимой ныне партией политической линии. Поскольку такое смягчение противоречий диктуется обстановкой – на него нужно идти». Также маршал намекнул, как понял Устрялов, на свою связь с «реальными политиками» из группы Бухарина. Тот самый Бухарин, который в 1925 году нещадно громил Устрялова, теперь оказывался его союзником, как и Тухачевский! Впрочем, Устрялову было не привыкать к таким резким поворотам.

Любопытно, что в дневнике никаких впечатлений о состоявшейся встрече с Тухачевским нет. Сам дневник был приобщён к следственному делу Николая Васильевича по его просьбе: уже из-под ареста он прислал жене записку: «Милая Наташа, пожалуйста, пришли с посланным дневники...» После смерти Устрялова с его дневником знакомились в ЦК ВКП(б), делали пометки, возможно, он побывал в руках у высших руководителей СССР. Дневник должен был свидетельствовать о полной лояльности Устрялова к советской власти. Но не помогло...

Михаил Тухачевский. Январь 1936 года, по дороге в Лондон, где маршал возглавлял советскую делегацию на похоронах короля Георга V. По Устрялову, «подходящая кандидатура в русские Наполеоны». Но кандидатура у истории «не прошла»... https://foto-history.livejournal.com/17303136.html

lj_foto_history

Четверг, 25 Ноября 2022 г. 00:43 (ссылка) lj_foto_history

Четверг, 25 Ноября 2022 г. 00:43 (ссылка)

Члены петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Слева направо (стоят): А.Л. Малченко, П.К. Запорожец, А.А. Ванеев, слева направо (сидят): В.В. Старков, Г.М. Кржижановский, В.И. Ульянов, Ю.О. Мартов. Санкт-Петербург, 1897 год

24 ноября — день рождения Юлия Мартова (1873—1923), лидера российских меньшевиков. По этому случаю — небольшая подборка карикатур и заметок о меньшевиках и Мартове из советской печати.

Дмитрий Моор. Карикатура на лидера меньшевиков Ю. Мартова. Январь 1923 года

Заметка из советской печати декабря 1922 года, об участии меньшевиков и эсеров в выборах в Советы

«Всё в прошлом... Современная переработка картины Максимова «Всё в прошлом», Третьяковская галерея». Плакат. 1922

Рисунок Д. Мельникова. Март 1923 года. «От Мартова до Маркова. Русский национальный союз в Берлине устроил лекцию, в которой говорилось о необходимости объединения всех — от Мартова до Маркова. Три грации эмиграции».

Заметка 1924 года

Карикатура Кукрыниксов к словам В.И. Ленина. 1960 https://foto-history.livejournal.com/17300342.html

lj_foto_history

Вторник, 22 Ноября 2022 г. 22:39 (ссылка) lj_foto_history

Вторник, 22 Ноября 2022 г. 22:39 (ссылка)

Александр Герасимов. Выступление В.И. Ленина на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 года. 1930

20 ноября 1922 года Владимир Ильич Ульянов-Ленин выступил со своей последней публичной речью перед расширенным пленумом Моссовета. Ильичу ещё оставалось немного более 100 дней переписки и публикаций и год и два месяца жизни, но речь это была последняя. В декабре наступившее ухудшение здоровья уже не позволяло ему выступать.

Начал Владимир Ильич с хвалебной шутки в адрес главы Моссовета Льва Каменева, назвав его «лошадкой исключительно способной и ретивой», которая «тащит два воза».

Позднее художник проиллюстрировал эти слова в виде дружеского шаржа на Каменева.

Рисунок Л.М. Журнал «Красный перец». 1923 год

Затем Ильич перешёл к характеристике нэпа. Он сказал: «Новая экономическая политика»! Странное название. Эта политика названа новой экономической политикой потому, что она поворачивает назад. Мы сейчас отступаем, как бы отступаем назад, но мы это делаем, чтобы сначала отступить, а потом разбежаться и сильнее прыгнуть вперёд».

Эти слова также нашли потом отражение в форме карикатуры.

Алексей Радаков. «Усовершенствованный трамплин. «Нэп — это маленькое отступление для большого прыжка!» (Из речи В.И. Ленина). Журнал «Красный перец». 1923.

Ленин коснулся недавнего победного окончания гражданской войны. Он заметил: «Взятие Владивостока показало нам (ведь Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский) (продолжительные аплодисменты), показало нам всем всеобщее стремление к нам, к нашим завоеваниям. И здесь и там — РСФСР. Это стремление избавило нас и от врагов гражданских и от врагов внешних, которые наступали на нас. Я говорю о Японии».

Наиболее интересную фразу в этой речи Ильич сказал, по-моему, о партии большевиков. В газетный отчёт и потом собрание сочинений она вошла в таком виде: «Наша партия, маленькая группа людей по сравнению со всем населением страны, за это взялась. Это зёрнышко поставило себе задачей переделать всё, и оно переделает». В неправленной стенограмме эти слова имеют ещё более выразительный вид: «Есть маленькая, ничтожная кучка людей, называющая себя партией, которая за это взялась... Эта партийность — ничтожное зёрнышко во всём количестве трудящихся масс России. Это ничтожное зёрнышко поставило себе задачей, а именно переделать всё, и оно переделало». Здесь Ильич как бы подытоживает итоги своего давнего афористичного призыва, эпохи «Что делать?»: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернём Россию!». Но в то же время задумывается о мысли, которая часто его посещала в последние годы: о малости горстки революционеров в безбрежном народном море. В других речах он не раз возвращался к этой мысли, и говорил: «В народной массе мы всё же капля в море — и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознаёт. Без этого... вся машина развалится». Или: «Такие вещи, о которых говорит Устрялов (белогвардеец-колчаковец, а позднее сменовеховец — идеолог буржуазного перерождения советской власти. — А.М.) возможны, надо сказать прямо. История знает превращения всяких сортов; полагаться на убеждённость, преданность и прочие превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем не серьёзная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого числа людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо». (Из речи в марте 1922 года на XI съезде партии). Эта фраза звучит довольно грозным предостережением тому «зёрнышку», о котором говорил Ильич, в ней можно разглядеть и будущую борьбу большинства с левой оппозицией 1920-х, и ежовщину 1930-х...

Но завершил своё выступление, оказавшееся последним, Ильич на оптимистической ноте, выражением уверенности в том, что «из России нэповской будет Россия социалистическая».

Такие дела...

Густав Клуцис (1895—1938). Плакат. 1930 https://foto-history.livejournal.com/17290602.html

lj_foto_history

Понедельник, 10 Октября 2022 г. 18:49 (ссылка) lj_foto_history

Понедельник, 10 Октября 2022 г. 18:49 (ссылка)

Адольф Страхов-Браславский (1896—1979). Днепрострой — построен! Плакат. 1932

10 октября 1932 года — день официального ввода в строй Днепрогэса. Хотя первое электричество станция выдала ещё 1 мая 1932 года, когда был запущен её первый агрегат. ГЭС в тот момент была крупнейшей в Европе.

Между прочим, строительству Днепрогэса предшествовала любопытная дискуссия. Одним из тех, кто выдвигал эту идею в 1926 году, был... Лев Троцкий, как глава Электротехнической комиссии. Он предложил построить на Днепре огромную гидроэлектростанцию. Но Троцкий к тому времени был лидером левой оппозиции, а у власти находились его противники — блок правых и центристов (сталинцев и бухаринцев). Они ориентировались на «равнение по мужику» и «медленную индустриализацию». Поэтому идея «сверхиндустриалиста» Троцкого вызвала у них язвительную критику.

Так, Иосиф Сталин заявил на пленуме ЦК ВКП(б) 13 апреля 1926 года: «Речь идёт… о том, чтобы поставить Днепрострой на свои собственные средства. А средства требуются тут большие, несколько сот миллионов. Как бы нам не попасть в положение того мужика, который, накопив лишнюю копейку, вместо того, чтобы починить плуг и обновить хозяйство, купил граммофон и… прогорел (смех)… Можем ли мы не считаться с решением съезда о том, что наши промышленные планы должны сообразовываться с нашими ресурсами? А между тем тов. Троцкий явно не считается с этим решением съезда».

Любопытно, что в официальное собрание сочинений Сталина эта цитата не вошла, а только такой её смягчённый вариант, сказанный чуть позднее: «Бывают случаи, когда наши управляющие органы попадают в положение того крестьянина, который накопил малую толику денег и вместо того, чтобы починить на эти деньги плуг и обновить своё хозяйство, купил большущий граммофон и… прогорел».

Адольф Страхов-Браславский. Реальность наших планов — это мы с вами. Плакат. Харьков, 1933. На заднем плане виден силуэт Днепрогэса

В 1930 году случился забавный эпизод. Бывший левый оппозиционер С. Горский опубликовал в газете «За индустриализацию» своё «покаяние» в былых оппозиционных грехах. При этом он торжественно закончил свою статью так: «Те, кто считал Днепрострой «граммофоном», пляшут над собственной политической могилой. Увы, под их музыку плясал некогда и я. С. Горский». Троцкий ехидно отреагировал на это в «Бюллетене оппозиции»: «Что такое? Невероятно! Поистине не верится глазам. [...] Но ведь это же всё-таки Сталин считал Днепрострой граммофоном. Кто же это пляшет над собственной могилой? Как угодно, но покаяние Горского звучит подозрительно. Искренно ли оно? Да и вообще: покаяние ли это? Нет ли тут задней мысли? Не пытается ли Горский языком Эзопа скомпрометировать Сталина? И чего смотрит редактор Богушевский, человек, видавший виды? И чего смотрит Ярославский? Почему не сводит концов с концами? И вообще: куда мы идём?»... Статья называлась «Чей же это граммофон?».

Так или иначе, 10 октября 1932 года состоялось торжественное открытие станции.

В общем, как написал поэт:

Человек сказал Днепру:

— Я стеной тебя запру.

Ты

С вершины

Будешь

Прыгать,

Ты

Машины

Будешь

Двигать!

— Нет, — ответила вода. —

Ни за что и никогда!..

(С. Маршак, «Война с Днепром»).

Рисунок ко вводу в строй Днепрогэса. Автор Владимир Козлинский (1891—1967). «В суете Парижа.

— Читали, ваше превосходительство, они Днепрогэс пустили!..

— Мне сейчас не до этих мелочей — мне бы франков пять на обед достать!..». Октябрь 1932

Так станция выглядела в советское время:

Возле неё был поставлен самый большой на Украине памятник В.И. Ленину, высотой около 20 метров. В марте 2015 года начался снос статуи. За демонтажем наблюдали сотни людей. Некоторые из них критиковали снос монумента. «Он дал нам жизнь и воспитал нас на своих идеях», — привела тогда «112.ua» слова 88-летней пенсионерки. Видимо, 88-летней женщине бояться было уже нечего...

Запорожье. Март 2015. Снос памятника Ленину возле Днепрогэс https://foto-history.livejournal.com/17066210.html

lj_foto_history

Суббота, 09 Октября 2022 г. 01:42 (ссылка) lj_foto_history

Суббота, 09 Октября 2022 г. 01:42 (ссылка)

8 октября 1967 года был захвачен в бою, а 9 октября — расстрелян Че Гевара (1928—1967), латиноамериканский революционер. Вот последние прижизненные фотографии Че:

Че Гевара — пленный, стоит в окружении своих врагов, в ожидании скорой казни. Слева от него — сотрудник ЦРУ США Феликс Родригес, справа — сержант боливийской армии Марио Теран (1942—2022), который и стал исполнителем расстрела.

Теран выпустил в Че девять пуль, то есть откровенно пытал его при казни, стреляя вначале в руки и ноги. Пять пуль попали Че в ноги, по одной в правое плечо, руку и грудь, последняя пуля попала в горло.

Теран умер в марте этого года. В его биографии есть любопытный эпизод — в 2006 году он под чужим именем воспользовался помощью кубинских врачей, работавших в Боливии, чтобы сделать бесплатную операцию по удалению катаракты. Палач революционера выбрал социалистическую медицину... Газета кубинской Компартии «Гранма» писала об этом: «Теперь старик может заново восхищаться красками неба и леса, радоваться улыбкам внуков и смотреть футбольные матчи. Че Гевара возвращается, чтобы выиграть другое сражение».

Как видно на этом снимке, руки Че в момент фотографирования были связаны

А Феликс Родригес, отдавший приказ о казни, жив и сейчас. Он является своего рода кумиром антикоммунистов и сам гордится своим участием в казни Гевары.

Феликс Родригес в наше время

Тело Че Гевары после казни, выставленное на обозрение для местных крестьян в Боливии https://foto-history.livejournal.com/17058437.html

lj_foto_history

Пятница, 07 Октября 2022 г. 23:08 (ссылка) lj_foto_history

Пятница, 07 Октября 2022 г. 23:08 (ссылка)

ГДР. Плакат 1950 года. «Выбрось этот мусор!»

7 октября 1949 года — день создания Германской Демократической Республики. ГДР официально называли «первым государством рабочих и крестьян на германской земле». Которое продержалось 40 лет, и это не так мало.

На рубеже 80-х и 90-х, когда контрреволюция в Восточной Европе наступала, ГДР не сдалась без боя. Многолетний лидер республики Эрих Хонеккер оказался в Моабитской тюрьме, где он сидел ещё во времена Третьего рейха, и держался стойко.

Происходили и такие акции, как эта. 6 ноября 1991 года в бывшей Германской Демократической Республике сносили памятник В.И. Ленину. Протестующие граждане бывшей ГДР повесили тогда на памятнике этот плакат: «Вы, оккупанты из ФРГ. Вы боитесь даже Ленина, сделанного из камня?». И никаких референдумов об объединении, даже «на штыках оккупантов», тогда, помнится, в ГДР не проводилось...

Демонтаж памятника Ленину в Берлине. Германия. 1991 год https://foto-history.livejournal.com/17053403.html

lj_foto_history

Понедельник, 27 Сентября 2022 г. 00:13 (ссылка) lj_foto_history

Понедельник, 27 Сентября 2022 г. 00:13 (ссылка)

26 сентября — день рождения лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине академика Ивана Петровича Павлова (1849—1936). После революции он прошёл непростой путь от полного неприятия большевиков («Если то, что делают большевики с Россией, — эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы предоставить даже лягушку») до критического принятия части их деятельности (тост «за великих социальных экспериментаторов!» в Большом Кремлёвском дворце в августе 1935 года). Критического — потому что незадолго до этого, в декабре 1934-го, он писал письма с резкой критикой деятельности большевиков на имя председателя Совнаркома В.М. Молотова: «То, что Вы делаете есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды — и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во вторых эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни». Письмо это на редкость резкое и оппозиционное, в либеральном духе, хотя Павлов и признавал определённые достижения СССР: «чудесно как бы вновь вырастающие города, днепрострои, гиганты-заводы и бесчисленные учёные и учебные заведения».

Иван Петрович Павлов

Любопытная роль отводилась И.П. Павлову в 1936 году, в период принятия новой Конституции. У Павлова было давнее знакомство с фактическим автором этой конституции, Николаем Ивановичем Бухариным. Меньшевик Николаевский со слов Бухарина в 1936 году рассказывал об этом:

«Начались эти отношения, когда встал вопрос об избрании Бухарина в Академию наук. Когда его имя появилось среди кандидатов, — было это, если я не ошибаюсь, в 1926—1927 годах, — Павлов произнес речь против его избрания, назвав его «человеком, у которого ноги по колено в крови». Сказано это было не в присутствии Бухарина, но открыто, на собрании Академии.

Н.И. Бухарин

Из советской печати 1928 года. При обсуждении кандидатуры Бухарина И.П. Павлов язвительно припомнил коня в сенате Калигулы и предложил большевикам решить вопрос по этому прецеденту: просто назначить своих академиков безо всяких выборов.

Рисунок Константина Ротова. 1928 год. «Немножко свежего воздуха. Октябрьский ветер в Академии наук». В итоге тайного голосования 12 января 1929 года Рязанова, Бухарина и Кржижановского всё-таки избрали академиками, но последние двое проскочили буквально чудом: будь за них подано на один голос меньше, и они бы провалились. А несколько кандидатов (марксисты Деборин и Лукин и литературовед Фриче) были забаллотированы.