|

|

КЕРБЕРПонедельник, 15 Июня 2015 г. 08:25 (ссылка)

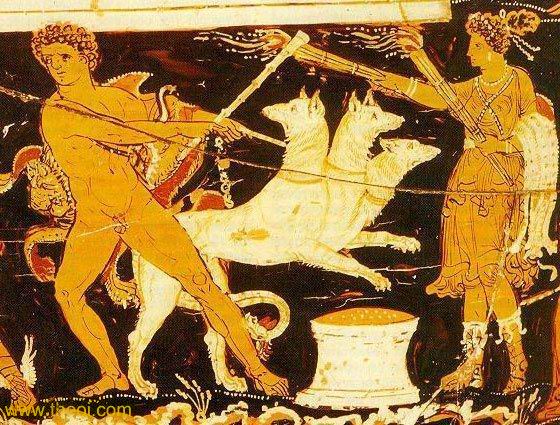

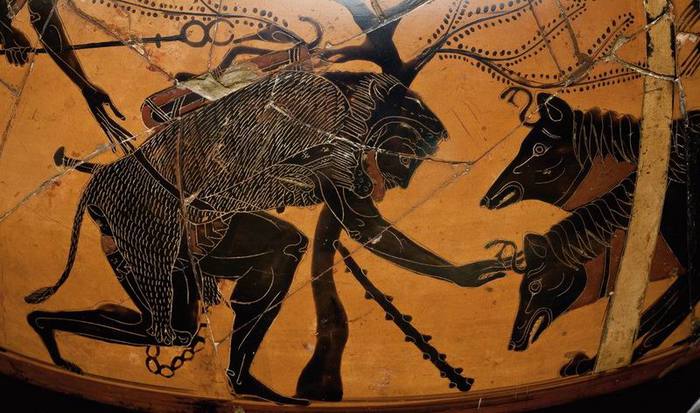

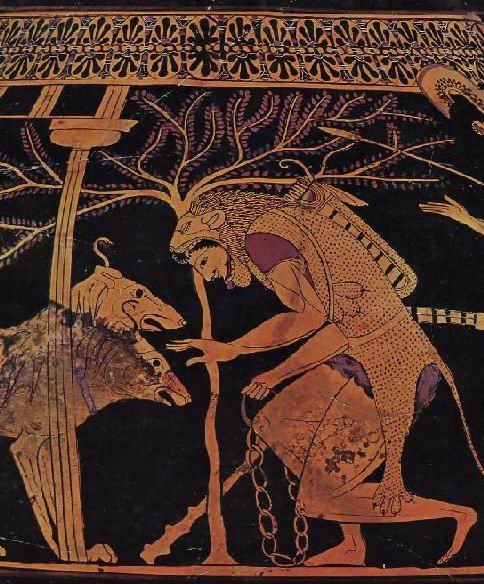

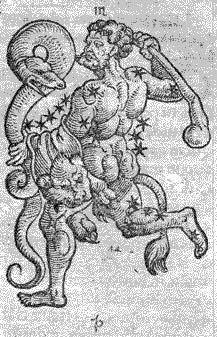

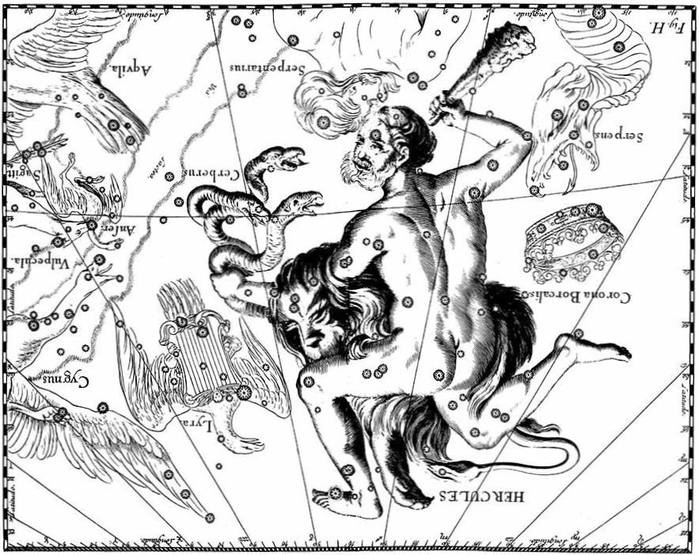

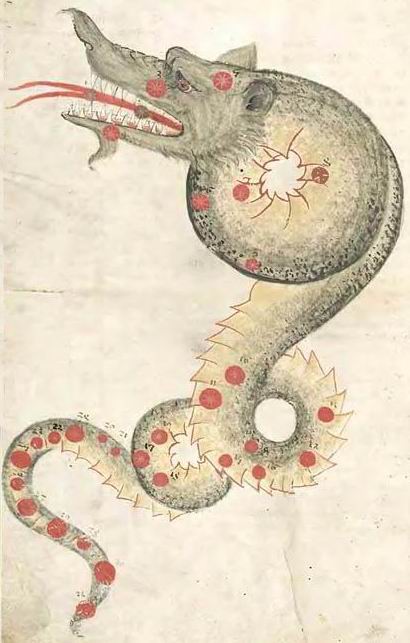

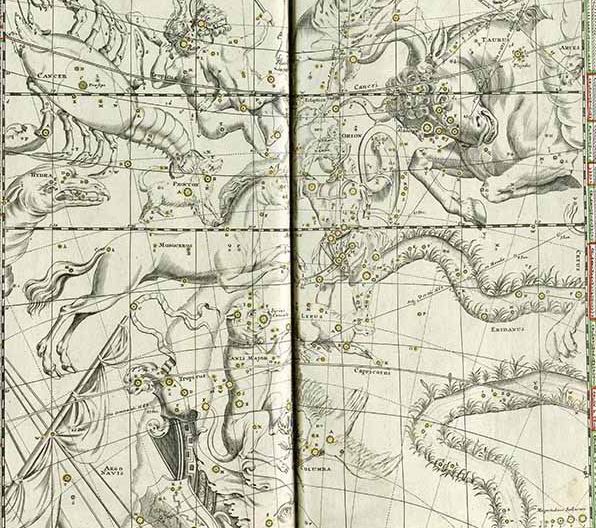

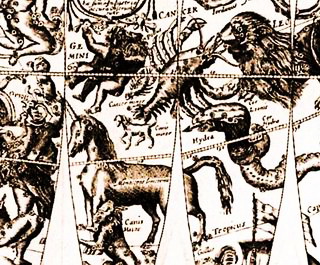

С.В. Петров «Так-то, не зная ни смерти, ни старости, нимфа Ехидна, Кербер (Κέρβερος) — трехглавый пес, порождение Тифона (Τυφῶν) и Ехидны (Ἔχιδνα), охраняющий врата Аида, царства мертвых, не позволяя умершим возвращаться в мир живых. Исполняя волю Эврисфея, Геракл вывел Кербера из подземного царства. «Когда Геракл стал просить Плутона отдать ему Кербера, тот разрешил ему взять пса, если он одолеет его без помощи оружия, которое при нем было. Геракл нашел пса у ворот Ахеронта, и, будучи защищен со всех сторон панцирем и покрыт львиной шкурой, обхватил голову собаки, и не отпускал, хотя дракон, заменявший Керберу хвост, кусал его. Геракл душил чудовище до тех пор, пока не укротил его, и вывел на поверхность земли в области города Трезена.»¹________________________________ [1] Τροιζήν (-ῆνος) ἡ Трезен (главный город обл. Τροιζηνία в Арголиде, на севере Пелопоннеса) Her., Thuc., Xen. Предъявив пса Эврисфею, Геракл вернул Кербера в Аид. Это был последний, двенадцатый подвиг Геракла. Этимология имени Кербер (Κέρβερος) не однозначна. Исходя из иконографии персонажа, и его хтонической сущности можно предложить нижеследующий вариант: κήρ, κηρός ἡ злая смерть, гибель, зло, бедствие; Кербер имел вид трехглавого пса с гривой в виде змей и со змеиным хвостом. Таким его описывает  Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом). Аполлодор в «Мифологической библиотеке». Таким он представлен на керамике. Хотя на более древних артефактах Кербер нередко изображался двухголовым, что сближает его с псом Орфом (его двуглавым мифологическим братом). Змеиная грива вызывает ассоциации с Медузой Горгоной. Оба персонажа, и Медуза, и Кербер осуществляли охранную функцию. Само имя Μέδουσα — производное от μεδέουσα — означает «охранительница». Согласно Еврипиду, горгоны охраняли Пуп Земли (ὀμφαλός) — камень, который Крон якобы проглотил вместо Зевса и затем изрыгнул обратно. Иногда, изображая эгиду, змеиные головы прорисовывались не только по краям накидки (в виде бахромы), но и над ней, причем змеи в этом случае напоминают египетских уреев. Урей, в египетской символике, несет в себе охранительную функцию. Вероятно, изображая уреев над эгидой Афины (или над головой Горгоны) греческий художник пытался опираться на тот же символизм. Поэтому не должно удивлять и наличие уреев над головой хранителя входа в Аид Кербера. Собственно стоглавая змеиная грива — это развитие темы умножения уреев, символизм, утративший свою сакральность и доведенный до абсурда.    Пасти гадов отравой и ядом яро сочатся, Те же сто змеиных голов, вырастающие, обычно, из загривка (ἑκατογκέφαλα ὄφεων ἰαχήματα — стоглавое шипение змей), употребляются в описании Тифона, Ехидны, Лернейской гидры (Λερναία ὕδρα, чудовище, также как и Кербер, рожденное Тифоном и Ехидной). «Вторым приказом было умертвить Лернейскую гидру, у которой из единого туловища вырастало сто шей, оканчивавшихся змеиными головами. На месте каждой срубленной головы вырастали две новые»…   У Кербера был брат-близнец Орф (Ὄρθος, или Ὄρθρος), двуглавый и двухвостый пес. Он упоминается в мифе о десятом подвиге Геракла. Хозяином Орфа был Герион, у которого тот охранял стада волшебных  «красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа. «красных быков». Геракл увел у Гериона его стадо, при этом убив Орфа. Греческое слово «ὄρθρος» означает «предрассветный сумрак». В представлении египтян, вечером солнце опускается в дуат через западные ворота, чтобы утром выйти через восточные. Судя по значению имени Орфа, он должен был бы охранять именно восточные ворота Аида. Возможно, изначально так и было, однако, в дошедших до нас мифах, повествуется о похищении Гераклом быков Гериона на крайнем западе. Там же (на западе) он убивает и Орфа. Об Орфе не так много сведений, но любопытно, что согласно Поллуксу, в Иберии Орф имел святилище и носил имя Гаргеттий (Γαργήττιος). «Гаргеттий» означает «из Гаргетта» (область в Аттике), откуда, видимо, Орф был заимствован (либо в Иберии был одноименный город). Возможно, также, что эпитет Орфа Гаргеттий этимологически имеет отношение к слову γοργός (ужасный), либо созвучие могло повлиять на развитие мифологического образа Орфа. Γαργηττός ὁ Гаргетт (дем в атт. филе Αἰγηίς) Arph., Plut.   1. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 12.06g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ 2. Сикион (Σικυών), Сикиония. Статер (AR 11.97g), ок. 430-400 до н.э. Av: Химера, лев со змеиным хвостом, из спины которого вырастает протома козы с передними ногами; ΣE. Rv: летящий голубь в оливковом венке; Σ (retrograde). Химера (Χίμαιρα) — еще одно порождение Тифона и Ехидны, с тремя головами: льва, козы и дракона (убита Беллерофонтом). В изложении Гомера — это огнедышащее чудовище обитавшее в Ликии с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом (πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα). Химера стала именем нарицательным, но, несмотря на сложносоставной и огнедышащий образ, слово χίμαιρα означает «молодая коза» или «козочка». Причем, что интересно, огонь извергали все три головы (включая козью). «Также еще разрешилась она [Ехидна] изрыгающей пламя, Вероятно, образ персонажа возник не одномоментно, а претерпел со временем некоторые метаморфозы. Можно даже осторожно предположить, что этимология слова изначально к «козе» вообще отношения не имела. Также и голова козы на спине льва могла появиться позднее, из-за созвучия, например, со словом χειμέριος (жестокий, мучительный). Для льва подобный эпитет выглядит более уместным, нежели издевательское имя «козочка» (χίμαιρα). Глядя на изображение Химеры, приходит понимание причины возникновения образа Кербера (на ранних артефактах)  с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать. с двумя песьими головами. Видимо, с точки зрения художников, змеиная голова на хвосте Кербера входила в общее число голов чудовища. Все зависит от того как считать.Вообще, с очевидной ясностью, бросается в глаза шаблонность и однотипность хтонических «сущностей» (Кербер, Орф, Тифон, Гидра, Химера), и с точки зрения иконографии, и в плане взаимоотношений с главными героями мифических историй (наиболее ярким представителем которых, конечно же, является Геракл). Так уж повелось, что герои считают своим долгом сразиться с какой-нибудь хтонической змееподобной тварью, чтоб непременно ее победить (на то они и герои). В средневековых астрономических атласах созвездие Кербер (Cerberus) изображается в виде трехглавой змеи (δράκων), которую крепко держит в руке Геркулес (соседнее созвездие). Вместе со змеей (Кербером) в руке зажата ветка с яблоками, видимо, добытая Гераклом в саду нимф Гесперид. Но, согласно мифам, яблоки охранял змей Ладон (Λάδων), у которого, естественно, тоже было сто голов. И который, конечно же, тоже был порождением Тифона и Ехидны. Справедливости ради, нужно заметить, что на некоторых иллюстрациях Кербер (Cerberus) изображен с песьими головами. И тем не менее, при чем тут молодильные яблоки? Наверное, имеет смысл присмотреться к Ладону повнимательней. «Эти яблоки охранял бессмертный дракон, сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.» Молодильные яблоки давали каждому, кто к ним прикоснется, вечную молодость и бессмертие. Именно эти волшебные плоды и велел царь Эврисфей добыть Гераклу, что тот и сделал, убив грозного стража (невзирая на то, что дракон, по Аполлодору, был бессмертный). Таков был одиннадцатый подвиг героя. В «Лягушках» Аристофана Ладон упоминается в потоке ругательств, которые обрушивает Эак, привратник Аида, на Диониса, спустившегося туда, чтобы вывести в мир живых Эврипида. Так как Дионис переодет Гераклом, Эак, вспоминая похищение Гераклом Кербера, желает тому все адовы муки. Чтобы чуть ли не все кошмарные создания греческой мифологии потрудились над его растерзанием. Чтоб Ехидна вырвала ему легкие, горгоны — почки, а гончие Коцита и «стоглавая ехидна» (прозвище Ладона), чтобы пожрали внутренности переодетого псевдо-Геракла (Диониса). С учетом того, что стоглавость, как уже упоминалось выше, была присуща целому ряду персонажей царства Аида, то эпитет «стоглавая ехидна» подошел  бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария. бы не только Ладону, но и многим другим хтоническим созданиям греческого бестиария.По поводу же пожирания внутренностей, нельзя не вспомнить Гидруса, популярного персонажа бестиариев, который был известен как «гроза» крокодилов. Хотя, глядя на миниатюры, иллюстрирующие схватку гидруса и крокодила, возникает законный вопрос: а это точно крокодил? «Гидрус — заклятый враг крокодила и его природа и свойства таковы, что когда он видит крокодила спящим на берегу, то входит в него через открытый рот, сперва катаясь в грязи, чтобы легче было проникнуть через глотку. Крокодил немедленно его заглатывает живым. Однако тот, разодрав все внутренности крокодилу, выходит из него невредимым.» Бестиарии основывались на «Физиологе» — произведении, созданном во II-III веках н.э., скорее всего, в египетской Александрии. «Физиолог», написанный на греческом, несколько раз переводился на латинский язык. Один из таких переводов, называемый «Версия B», стал основой на которой был построен латинский бестиарий. Как это часто случалось с бестиариями, в них попадала информация, прошедшая через множество авторов, переписчиков и трансформировавшаяся до неузнаваемости. Гидрус тоже изначально был вовсе не змеей, убивал совсем не крокодила, и грязью обмазывался вовсе не для того, чтобы легче пролезть во врага, так как был больше своего врага. В ранних вариантах бестиариев речь шла об ихневмоне (ἰχνεύμων, «охотник»), которого, в силу трудностей перевода, именовали энудром или энидросом (enhydros, от греч. ἔνυδρος, «живущий в воде»). Хотя в переводе с греческого ἐνυδρίς — это выдра. «Ихневмон, живущий в Египте, когда увидит змею, называемую аспидом, нападает на нее не прежде, чем созовет других помощников. Против ударов и укусов они обмазывают себя грязью: именно, намочившись сначала в воде, они катаются по земле.» Позднее, видимо пресытившись змеями, ихневмон резко меняет рацион своего питания. «Ихневмона называют также энудром или ниллосом. Говорят, что он мажет себя грязью, чтобы стать скользким и запрыгнуть в пасть крокодила и тогда сожрать его печень, и убить его.» Трансформация сюжета противостояния «энудр (ихневмон) — змея» в противостояние «гидрус — крокодил» в целом понятен. И энудр, и гидрус имеют (с греческого) примерно один перевод: «живущий в воде». Слово δράκων может быть переведено и как «змея», и как «дракон».² ________________________________ [2] δράκων (-οντος) ὁ 1) дракон; ex: σμερδαλέος Hom.; δεινός Eur. 2) змея; ex: αἰετὸς δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι Hom.; ἐστι ἀετὸς καὴ δ. πολέμια Arst. 3) морской дракон (рыба Trachinus draco) Arst. Причем, первоначальный смысл — конечно же, «змея» (или «змей»). Дракон, как сфинксообразное существо с птичьей (или песьей) головой, лапами не то крокодила, не то льва (количеством от двух до четырех), и змеиным хвостом — это персонаж лубочно-мифический, рожденный в головах мифотворцев на потребу публики, обожающей все чудесное и необычное. Нужно отметить, что если крокодилу дорисовать крылья, то он вполне сойдет за «дракона». Впрочем, если сильно не придираться, то сойдет и без крыльев. Сложно представить как трансформировался мотив обмазывания энудра в грязи, но заметим, что в природе ихневмоны используют «грязь» (на самом деле, высохшую глину) не как лубрикант для проникновения в змею, а как броню от ее укусов, о чем и свидетельствует Аристотель (см. выше). Египетская мифология нередко попадает в греческие произведения именно в таком приземленном виде. В данном случае, символическая борьба божеств света и тьмы (Ра и Апопа) описывается у античных авторов как борьба реальных зверей в силу их «природных антипатий». Конечно, и сами египетские мифы учитывали естественные противопоставления животных, так как ихневмон (в образе которого иногда выступает Атум) действительно питается, в том числе, и ядовитыми змеями, так что греки опять спустили на землю то, что использовали в своих сакральных мифах египтяне. В бестиариях гидруса (hydrus) и гидру (hydra) разделяли, хотя перевод в обоих случаях один — «водяная змея».³ ________________________________ [3] hydrus, i m (греч. ὕδρος) 1) гидра, водяная змея PM, Sol; змея (вообще) V, O, VF; 2) змеиный яд Sil. hydra, ae f (греч. ὕδρα) 1) миф. гидра, водяная змея V: h. (Lernaea) Lcr, Vr, H etc. Лернейская гидра; 2) (или Anguis) Гидра (созвездие). Тем не менее Гидра в бестиариях фигурирует в качестве Лернейской, имеет девять голов (которые, как, например, у Диодора Сицилийского, умножаются до сотни), а гидрус специализировался по изведению крокодилов (и имел одну голову). Гидра — это дракон со множеством голов, который жил на острове или на болоте в провинции Аркадия. На латыни она зовется excedra, так как на месте одной отрубленной головы у нее три отрастает (excrescebant), но это басни. Тем не менее, все согласны в том, что гидра — это было место, откуда извергнулась вода и уничтожила соседний город, где закрыли один источник воды и прорвалось великое множество. Видя это, Геркулес осушил это место и закрыл источник воды. Гидра названа от слова «вода».⁴________________________________ [4] Попытка рационального толкования мифа основана на созвучии слов ὕδρα (Гидра) и ἕδρα («гедра») — «место, область», либо, более конкретно, — «русло» (учитывая контекст излагаемой истории). Речь, видимо, идет о прорыве плотины или дамбы. ἕδρα, эп.-ион. ἕδρη ἡ 1) седалище, сиденье, кресло, стул; 2) престол; ex. (ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον Aesch.) 3) место, область ex. (τοῦ ἥπατος Plat.; ἕδραι τῶν ὀφθαλμῶν Arst.); 4) местопребывание, жилище, обитель; ex. Πανὸς ἕ. Eur.; ἕδραι σκότιοι Eur. — царство теней 5) святилище, алтарь; ex. (ἕδραι θεῶν Aesch.) 6) пристанище, убежище; ex. ναύλοχοι ἕδραι Soph. — стоянка кораблей, пристань; 7) русло; ex. (ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μεταστῆσαι Plut.). Впрочем, после бесконечной путаницы в разных вариантах и интерпретациях, отождествление многоголовой Гидры и Гидруса, охотника за крокодилами, в конце концов произошло. Ришар Фурниваль дает любопытное развитие образа гидруса. Умиляет и мораль, которой он резюмирует этот сюжет: «Это — змея, имеющая множество голов, и ее природа такова, что если ей отрезать одну какую-либо голову, то на этом месте вырастает две новых. На средневековой испанской картине XV века Архангел Михаил, продолжая линию поведения античных героев, убивает дракона, как будто  списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве. списанного с Гидруса или Гидры, с которой он был отождествлен. Хотя точно также мог быть списан и с Тифона, и с Ехидны (Ἔχιδνα, «гадюка»), у которых, аналогичным образом, из загривка вырастали змеиные головы в неисчислимом количестве.Собственно, и с изначальной природой (а, может быть, и с иконографией) Кербера не все так однозначно. Вот что по этому поводу свидетельствует Павсаний: Гекатей Милетский нашел более вероятное толкование, сказав, что на Тенаре⁵ вырос страшный змей и был назван Псом Аида, так как укушенный им тотчас же умирал от его яда; этот-то змей и был приведен Гераклом к Эврисфею. Гомер — он первый упоминает о Псе Аида, которого привел Геракл, — не дал ему никакого имени и не описал его вида, как он сделал это с Химерой. Позднейшие писатели дали ему имя Цербера и, уподобив его во всем остальном собаке, стали говорить, что он имеет три головы. Между тем Гомер мог подразумевать здесь собаку, домашнее для человека животное, с таким же вероятием, как и какого-нибудь дракона, которого он мог назвать Псом Аида.________________________________ [5] Ταίναρον τό Тенар(он), мыс и южн. оконечность Лаконии, на Пелопоннесе, с храмом Посидона и с пещерой, которая, по преданию, была входом в подземное царство HH., Her., Thuc., Eur., Arph., Men. Неоднозначность толкования природы Кербера связана с неоднозначностью слова κύων. κύων, κῠνός ὁ и ἡ (dat. κυνί, acc. κύνα, voc. κύον; dat. pl. κυσί — эп. κύνεσσι) В целом, средневековые ученые не видели большой разницы между Кербером и Ладоном (и прочими хтоническими сущностями). Все драконы что-то сторожат или охраняют, иконография их однотипна (змееподобна и многоглава), а имена либо топонимичны (т.е. имеют географическую привязку), либо имеют вид прозвища (или эпитета), характеризующего персонажа в привязке к конкретной истории. Λέρνη, дор. Λέρνα ἡ Лерна, болотистое озеро и ручей, вытекающий из него, в Арголиде, где жила, по преданию, многоглавая гидра, убитая Гераклом Aesch., Eur. Кроме того, вариантов прочтения одних и тех же мифов (с массой противоречий и фривольным отношением к первоисточнику) было в избытке. Ну а то как легко дракон превращается в пса можно судить по иллюстрациям из бестиариев, где крокодил (по большому счету, тот же дракон) больше похож на собаку, чем на рептилию. В свою очередь, ту легкость, с которой пес превращается обратно в дракона, нам демонстрируют средневековые астрономы. ЗВЕЗДНЫЙ КЕРБЕР Цербер — «новое», то есть не античное и не внесенное в каталог Птолемея, но устаревшее и ныне несуществующее созвездие северного полушария неба. Созвездие предложено Яном Гевелием и опубликовано в 1690 году в его посмертной «Уранографии», хотя, как астеризм созвездия Геркулес, было известно и раньше. Примечательно, что Гигин в своей «Астрономии», издания 1485 года, однозначно изображает подвиг Геракла, в котором тот добывает золотые яблоки в саду Гесперид, как выше уже было отмечено, яблоки эти охранял змей Ладон. Именно Ладон, обвивающий яблоню, и изображен Гигином в качестве астеризма созвездия Геркулес. Каким образом Ладон превратился в Цербера — остается загадкой, но именно это название закрепилось в астрономической традиции. Созвездие Цербер было использовано Джоном Сенексом в созвездии Ветвь Яблони, и в последствии у разных авторов они часто трактуются как одно созвездие (где Цербер обвивает Ветвь Яблони). Как «Цербер» и «Ветвь», включено известным популяризатором астрономии Фламмарионом в список созвездий в «Истории неба» (1872).   2. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. Геркулес и змей Ладон.   4. Созвездие Геркулес (Hercules). «Уранография» Яна Гевелия, 1690г. В композицию включены звезды, выделенные в качестве астеризма, и подписанные как Cerberus.   6. Иоганн Боде, атлас «Представление звезд», 1782 года. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь (Cerberus u. Zweig).   8. Александр Джеймсон, «Звездный атлас», 1822 год. В руке Геркулеса — астеризм Цербер и Ветвь Яблони (Cerberus et Ramus Pomifer). ТУТУ Туту (егип. Twtw, др.-греч. Τυθωες, лат. Tithoes) — египетский бог, получивший широкое распространение во всем Египте во времена Позднего периода. Почитался как бог, «обеспечивающий защиту от демонов», «продлевающий жизнь» и «защищающий людей от мира мертвых». Единственный, известный сегодня храм посвященный богу Туту, расположен в древнем поселении Келлис. Рельефы с изображением Туту можно встретить и на стенах других храмов, например, таких как Калабша. На стенах храма Шенхур выписан эпитет Туту: «тот кто приходит к зовущему его». Есть у Туту и другие эпитеты: «сын Нейт», «лев», «великий силой», «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст». Его изображали в виде гибридного существа с телом крылатого льва, головой человека, сокола или крокодила и хвостом в виде змеи (урея). Туту был сыном богини войны и охоты Нейт (отождествляемой с греческой Афиной). В других интерпретациях, матерями Туту считались богини Мут, Сехмет, Нехбет и Баст. Изначально, Туту почитался как защитник гробниц, в более поздние времена он выполнял роль оберегающего спящих от плохих снов и опасностей. Однозначно, Туту — прекрасный прообраз для львиноподобных Фиванского Сфинкса и Химеры, а также змеехвостых Кербера, Орфа и той же Химеры. Причем, для Кербера, прообраз не только внешний. Туту стоит на страже, не позволяя хтоническим демонам из мира мертвых вредить живым. Собственно, это же является главной функцией и Кербера, стоящего на страже у врат Аида, и не позволяющего душам умерших покидать пределы Подземного царства.    2. Стела из Александрии, датируемая правлением императора Адриана, в настоящее время в находится в Художественно-историческом музее, в Австрии. 3. Стела с изображением Туту из Египетского музея в Берлине (Ägyptisches Museum und Papyrussammlung). Изображение Туту из берлинского музея представляет особый интерес. Во-первых, сфинкс с телом льва имеет две головы (крокодилью и человеческую), а во-вторых, вокруг человеческой головы располагаются еще восемь голов (баран, гусь, сокол, бык, лев, шакал, бабуин, кот). Эти головы, как бы вырастающие из загривка, также могли бы послужить толчком для развития темы змеиной многоглавости. «Эти яблоки охранял бессмертный дракон (Ладон), сын Тифона и Ехидны, у которого было сто голов: он способен был издавать самые разнообразные голоса.» Но «издавать самые разнообразные голоса» могут только «самые разнообразные» головы, змеиные головы могут лишь «однообразно» шипеть. Кстати, эту же тему «многоголосья» мы встречаем и в описании Тифона: «Чудовище обладает невероятной силой рук и ног и имеет на затылке сто змеиных голов, с черными языками и огненными глазами; из пастей его раздается то обыкновенный голос богов, то рев ужасного быка, то рыканье льва, то вой собаки, то резкий свист, отдающийся эхом в горах.» Подобно Туту, такую же «многоглавую» иконографию имел еще один египетский бог-защитник — Бес Пантеос,  получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э. получивший широкое распространение в Египте около VIII-VII вв. до н.э.«В процессе отождествления Беса с другими богами-защитниками, возникает образ вмещающий в себя десять божеств (собственно Беса, Аха, Амама, Хайета, Ихти, Мефджета, Менева, Сегеба, Сопду и Тетену) в едином божестве, которое известно под именем Бес Пантеос.»⁶________________________________ [6] Παντεός — «всебог», бог, совмещающий в себе других богов, отождествленных с ним. Надо полагать, Туту прошел тот же процесс отождествления с другими богами-защитниками, и вправе тоже иметь эпитет «Пантеос». На стеле из Александрийского музея голову Туту окружают семь дополнительных голов (урей, стервятник, сокол, Бес, ибис, крокодил, баран), центральная из которых — голова Беса.  Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются. Корона Шути, украшающая Туту (из двух высоких перьев, у основания которых находятся витые бараньи рога и солнечный диск), здесь одновременно является и короной Беса, что не удивительно, поскольку на этой стеле они отождествляются.Необходимо также обратить внимание на схожесть написания греческих имен Туту (Τυθωες) и Тифона (Τυφωεύς). Не исключено, что они имели и схожее произношение. Буква υ (ипсилон) имеет двоякое прочтение ([ü] либо [ί] — в зависимости от нюансов транслитерации).⁷ ________________________________ [7] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают как букву ю. Конечно, Туту и Тифона, кроме схожести имен, мало что объединяет. Можно сказать, ничего не объединяет. Но для начала, достаточно и этого. Опять же, эпитет «управляющий демонами Сехмет и скитающимися демонами Баст» — мог бы стать отправной точкой для неоднозначного толкования, и вдохновить на развитие темы хтонического образа Туту. Несмотря на то, что греки Тифона отождествляли с египетским Сетом, общего между ними — тоже не много. У них разная иконография и разная мифология. Схожи они, пожалуй, только общей характеристикой: злобностью нрава, да еще желанием беззаконно отнять власть у верховного бога. Сет был богом песчаных бурь, убивающим, в сезон засухи, все живое в долине Нила. Тифон (др.-греч. Τυφῶν, Τυφωεύς, Τυφώς, эпич. Τυφάων) — олицетворение огненных сил земли, с их разрушительными действиями и ядовитыми испарениями. «Тифон возжелал стать властелином над богами и смертными, но Зевс вступил с ним в борьбу, от которой земля сотряслась до оснований, суша, море и небо загорелись, и даже обитатели подземного царства затрепетали. Меткий удар молнии прекратил неистовство Тифона, который был низвергнут в Тартар, его пламя забило из расселин Этны. И здесь он еще не может вполне успокоиться: когда он шевелится, происходят землетрясения и дуют знойные ветры.» Причина наделения Тифона определенными качествами кроется, как обычно, в его имени. Τῡφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон; Могло ли греческое имя Туту (Τυθωες) стать толчком для развития независимого образа Тифона (Τυφωεύς)? Зная живой и изворотливый ум античных сочинителей, ответ однозначен — возможно всё. Остров Тринакрия ⁸ был на падших наложен Гигантов, _______________________________

ПОЛЯРНАЯ СТРАЖАПонедельник, 09 Декабря 2013 г. 16:34 (ссылка)

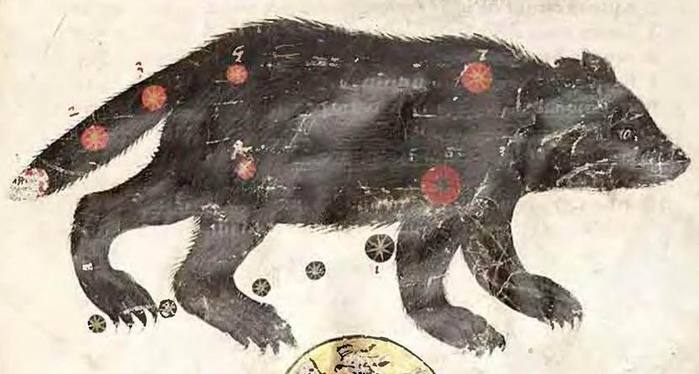

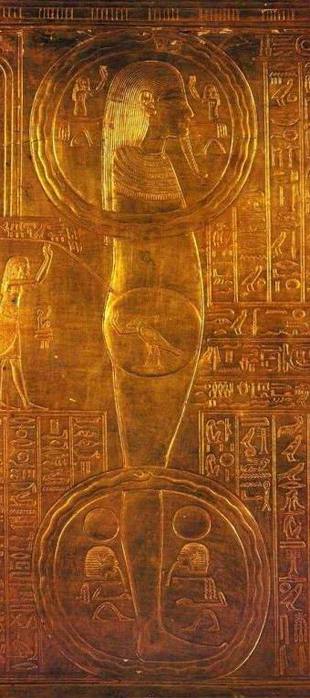

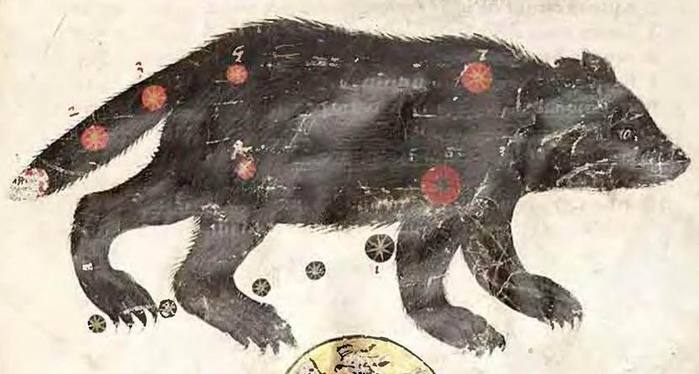

С.В. Петров «Научное (латинское) название бурого медведя — Ursus аrсtos. Урсус — это по-латыни медведь. Выходит, арктос — «бурый». Но почему-то по-гречески это слово как раз означает «медведь». Значит, все таки урсус — бурый? Скорее всего, именно так. Ведь russos по-латыни — «красный». Arctos, ī f v. l. = Arctus. Действительно, недоразумение имеет место. И слово Ursus и слово аrсtos, заимствованное у греков, имеет один и тот же смысл — «медведь». Получается полная ерунда: Ursus аrсtos — это слово «медведь» повторенное дважды. Ибо слово Arctos в значении север (северный) имеет переносное значение «медвежий». «Медвежий медведь» — звучит еще более абсурдно. «Арктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу». Но даже если принять ἄρκτος в значении «северный», ситуация не особо меняется, т.к. Ursus аrсtos — это бурый медведь, а не белый. Латинское название белого медведя — Ursus maritimus. К тому же белый медведь был впервые описан в научной литературе в качестве самостоятельного вида в 1774г. английским зоологом Константином Фиппс. Поэтому неудивительно, что в средневековых астрономических атласах обе полярные медведицы изображаются бурыми.   Другие названия медведей на латыни: Ursus arctos — бурый медведь; Однако ныне вымершие североамериканские плоскомордые медведи (род Arctodus): Arctodus simus — гигантский короткомордый бурый медведь; Очковый медведь (Tremarctos ornatus) — последний представитель из дожившего до наших дней рода Tremarctos, подсемейства Tremarctinae, к которому и относились арктодусы. На территории Северной Америки известен ископаемый близкий вид флоридский пещерный медведь (Tremarctos floridanus). Tremarctinae (Merriam et Stock, 1925): Все эти, ныне вымершие, арктусы-арктодусы не имеют никакого отношения ни к Арктике, ни к полярным медведям. Итак, подчеркнем еще раз, слово ἄρκτος означает «медведь», а слово Арктика — производное от слова «медведь». Термин ἄρκτος, в значении «север», «полюс» вошел в обиход в Средние века. И ввели этот термин в обращение средневековые астрономы, назвавшие приполярные созвездия Медведицами  (Большой и Малой). После чего приполярная часть небесной сферы стала называться «медвежьей». Позднее, по аналогии с небесной приполярной областью неба, «медвежьим» (арктическим) стал называться и географический приполярный регион. Впрочем, к тому времени, скорее всего, мало кто задавался вопросом этимологии этого слова, термин ἄρκτος прижился в значении «север», «полюс» и был заимствован другими языками именно в этом значении. (Большой и Малой). После чего приполярная часть небесной сферы стала называться «медвежьей». Позднее, по аналогии с небесной приполярной областью неба, «медвежьим» (арктическим) стал называться и географический приполярный регион. Впрочем, к тому времени, скорее всего, мало кто задавался вопросом этимологии этого слова, термин ἄρκτος прижился в значении «север», «полюс» и был заимствован другими языками именно в этом значении. После научного описания Белого полярного медведя, в астрономических атласах начинают появляться настоящие северные медведи — белого цвета. Но отличительной особенностью и бурых, и белых медведиц, на астрономических картах, являются нехарактерные для медведей длинные хвосты. Ученые-астрономы не представляли как выглядят реальные медведи? Для ответа на этот вопрос нужно немного углубиться в мифологию, касающуюся этих созвездий. «Каллисто (др.-греч. Καλλιστώ) — в греческой мифологии, дочь Ликаона (Евмел, фр.14 Бернабе). Либо одна из нимф (по Гесиоду), либо дочь Никтея (Асий, фр.9 Бернабе), либо дочь Кетея (Ферекид, фр.157 Якоби). Горная местность Аркадия (Ἀρκαδία), согласно мифам, названа в честь Аркаса. Имя же Аркаса (Ἀρκάς)¹ недвусмысленно намекает о медвежьем происхождении сына медведицы Каллисто. _____________________________ [1] ἀρκάς (-αδος) ὁ уроженец Аркадии Hom., Xen. ἄρκος ὁ, ἡ NT. v. l. = ἄρκτος ἄρκτος ὁ, ἡ (дор. gen. ἄρκτω) медведь, медведица Hom., HH., Arst. Однако были варианты этой мифологемы, в которых Каллисто превращается не в медведицу, а в собаку. Соответственно и Малая Медведица фигурирует в этом случае как Пес Калисто и Киносура (Cynosura, что означает «Песий хвост»). Латинские названия созвездий: Спартанские Собаки (Canes Laconicae), Щенки (Catuli). Таким образом, Собаки — альтернативный, не прижившийся, образ Большой и Малой Медведиц. И необычно длинные (песьи) хвосты достались Медведицам по наследству. Cynosuris, -idis (-idos) adj. f к Cynosura: ursa C. O Малая Медведица. Забавно, что название созвездия Ursa Cynosuris, в дословном переводе означает «медведь песехвостый», от κῠνός — пес, ουρά — хвост. Впрочем, слова ουρά (хвост) и ωρός или οὖρος (стерегущий) подозрительно созвучны. Поэтому я бы перевел название Cynosura как «сторожевой пес». И возможно, так и задумывалось. Но поскольку медвежий образ созвездий вытеснил собачий, а к устоявшемуся уже названию Cynosura добавилось слово «медведь» — Ursa Cynosuris, то иначе как «медведь песехвостый» это название перевести невозможно. Т.е., природа появления у Медведей таких роскошных хвостов, в принципе, очевидна. Нужно отметить, что не только образ собак для полярных созвездий оставил свой «след в истории»; гораздо более известным и популярным в древние века был «бычий образ». В свое время, Большая Медведица (в разных традициях) называлась Вол, Семь быков, Повозка (с впряженными волами). С тех времен сохранилось название (соседнего с Большой Медведицей) созвездия Волопас (Βοώτης).² После принятия «медвежьей» мифологемы, Волопас сменил имя на Арктофилакс (Ἀρκτοφύλαξ), что означает «страж медведицы», однако это название почему-то не прижилось. _____________________________ [2] Любопытно, что в древнегреческом словаре имеет место разночтение в определении названия созвездия Βοώτης и значения слова βοώτης. Очевидно созвездие Волопас, изначально, задумывалось как «пахарь»: Βοώτης (-ου) ὁ созвездие Волопаса Hom. βοώτης (-ου) ὁ пашущий на волах Babr. βοωτέω пахать Hes. βούτης (-ου), дор. βούτᾱς, v. l. βώτᾱς (-α) ὁ волопас, пастух Aesch., Eur., Theocr. Попытка рассмотреть Н.Вашкевичем слово ursus, в названии Бурого медведя Ursus аrсtos, как искажение слова russus (красный, рыжий, бурый)³ выглядело бы вполне убедительно, если бы не одно «но». В научных (латинских) названиях — первым стоит существительное, за ним прилагательное. Это правило написания входит в противоречие с версией Вашкевича. Поэтому попробуем рассмотреть другие варианты этимологии. _________________________________ [3] russus, russeus лат. темно-красный, бурый, русый (от греч. ῥούσιος). [Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера] Для начала рассмотрим символизм Медведя. Медведь, как самое крупное и сильное животное, обожествлялся многими народами. Академик Рыбаков утверждает, что в эпоху неандертальцев голова убитого медведя становилась центральным объектом праздника во славу удачной охоты в честь неиссякаемой плодовитости животных. Эти праздники происходили в священных пещерах, которые охранялись от разорения. В Альпах, в отдельных местах ученые находили до 1000 черепов косолапых божеств. Обожествляли медведей многие народы. У скифов и кельтов он считался повелителем леса. Медведь был самым почитаемым славянским зверем. Недаром русских людей до сих пор сравнивают с медведями. По поверью, медведь был воплощением бога Велеса. Изображения медведей можно найти и на стенах пещер первобытного человека и на гербах многих городов. Пещерные медведи издавна были соседями людей, славяне считали их своими предками. Медведь считался хозяином леса, хранителем его богатств. Особенно уважают медведя северные народы. У айнов медведь зовется богом гор. Астяки именуют его сыном неба спустившимся на землю вопреки воли отца, считают что душа его, как душа человека, бессмертна. У удмуртов медведь это тотемное животное. У бурят, охотнику за свою жизнь запрещалось убить более 99 медведей. У многих народов Медведь был тотемным животным, хозяином леса, царем зверей. Считается, что имя медведя было сакральным, поэтому в ходу были всевозможные эпитеты. На Руси, самое популярное — «мёд ведающий». Но были и другие эпитеты, связанные с его функцией хозяина, охраняющего свою территорию. Вот с точки зрения «хозяина-охранителя» я и предлагаю рассмотреть происхождение слова «медведь». μεδέων (-οντος) ὁ [part. к μεδέω = μέδω] покровитель, хранитель; Думается, в греческом (или, как это называют британские ученые, — «индоевропейском») языке, как обычно, и имеет смысл искать этимологию и семантику слова «медведь» (μέδω + ἕδος) — «хозяин земли». ἕδος (-εος) τό [ἕζω] Попытка объяснить слово «медведь», как «ведающий мёд» или «медоед» (т.е. поедающий мед) выглядит откровенно несостоятельной, основанной лишь на созвучии. Не только мед ведает «хозяин тайги». Несмотря на то, что медведь — животное всеядное, все же, в первую очередь, это хищник. Причем, самый крупный хищник на евразийском континенте. И как всякий хищник, медведь строго блюдет и охраняет свою территорию от чужаков. Эта функция медведя, как «хозяина-охранителя», нам еще понадобится для развития сюжетной линии. ἄρκος ὁ, ἡ NT v. l. медведь (=ἄρκτος). Т.е., в слове ἄρκος (=ἄρκτος) присутствует защитно-охранная функция. Также вполне вероятно этимологическое родство слов ἄρκος (медведь) и ἀρχός (предводитель, вождь). Интересно также сравнить схожие по созвучию слова ἄρκος и Ἄργος: Ἄργος ὁ Аргос, стоглазый страж, приставленный Герой к, превращенной в телицу, Ио. Аргоса рассматривают как олицетворение звездного неба, а Ио как созвездие Тельца. Но это вариант чисто предположительный, ничем не подтвержденный. Робко предложу другой вариант: история об Ио и Аргосе — альтернативный вариант приполярной мифологемы, когда Большая Медведица носила названия: «Бык», «Семь Быков», «Бедро Быка», «Повозка, запряженная быками», и т.д. В этом случае Аргос — созвездие «Волопас». На Аргоса возложена не столько защитная функция, сколько охранная, но этот вариант только еще больше сближает греческую мифологию с египетской. Напомню в египетской мифологеме «Бедро Быка» (полярное созвездие) стережет Изида Хесамут («Изида, Мать Грозная»), в образе «Великой Гиппопотам», и в сопровождении крокодилов. Еще одно интересное созвучие: ἑρκοῦρος (ἑρκ-οῦρος) и ἕρκουρος ὁ страж ограды Anth. (от ἐρκίον τό [demin. к ἕρκος] ограда). ἕρκος и ἄρκος — не только созвучны, но и близки семантически; ἕρκος (ограда, защита, защитный вал) — т.е. налицо все та же защитная функция. Далее: ἀρκῠ-ωρός ὁ стерегущий сеть, т.е. следящий за уловом Xen. (ἄρκῠς — сеть, стало быть ωρός — стерегущий) Здесь мне кажутся интересными три момента: 1. во-первых, прослеживается все та же защитно-охранная генеральная линия. 2. отдельной строкой хочется вынести следующее: οὖρος ὁ (лат. urus) зоол. тур, зубр Anth. Как говорится, вот те рас… Стало быть, медведь на латыни ursus, а тур — urus. По-моему, это очень интересно. То, что Медведь у многих народов несет охранную функцию — это укладывается в понимание (самый крупный хищник в лесу, хозяин леса). Но то, что Тур (бык) является омонимом слова страж (οὖρος) — это настораживает. Хотя Тур — животное тоже крупное, я бы даже сказал, крупнорогатое, вполне может постоять и за себя, и за свою территорию, например, приполярную (это к вопросу о предыдущем, «бычьем» названии Большой Медведицы). Кстати сегодня тур (зубр) на английском — aurochs. 3. В-третьих, ἑρκοῦρος (ἑρκ-οῦρος) удивительно созвучно с Αρκτούρος (звезда Арктур, самая яркая в созвездии Волопас). Арктур (Ἄρκτος ούρος) — Страж Медведицы. Но и ἑρκοῦρος (ἑρκ-οῦρος) можно перевести несколько иначе, нежели «страж ограды», а именно: «Ограда Тура»; «Ограждающий, хранящий, пасущий Тура». Нужно заметить, что пока чехарда с названиями еще не устаканилась, именем Arctūrus (наравне с Arctophylax — охраняющий медведицу) называлось созвездие Волопаса в целом, а не только его самая яркая звезда. Какие можно сделать выводы? Приполярные созвездия всегда особо выделялись древними астрономами, ибо считались «вечными», «неумирающими», т.е. не заходящими за горизонт. Какими бы мифологическими персонажами не были представлены полярные созвездия — всегда прослеживается защитно-охранная функция этих созвездий. Судя по всему полярные стражи охраняют единственную неподвижную точку небесной сферы — полюс (лат. polus — от греч. πόλος, букв. конечность оси, на которой вертится колесо). Однако, как легко можно заметить, кроме полярных Медведиц, в непосредственной близости к полюсу Северной небесной сферы находится еще один очень интересный персонаж — Дракон. О нем далее… ДРАКОН & УРОБОРОС Для начала хотелось бы рассмотреть повнимательней символ цикличности уроборос (др.-греч. οὐροβόρος, от οὐρά — «хвост» и βορός — «пожирающий»; букв. «пожирающий [свой] хвост») — свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. А, может, и здесь дело не в хвосте, может, следует читать: οὖρος βορρᾶς. Поскольку Βορρᾶς (=Βορέας) — прилагательное, то οὖρος βορρᾶς следует переводить: либо «северный страж», либо «охраняющий северных» [медведиц?]. Т.е. созвездие Дракона? Βορρᾶς ὁ дор. Thuc. = Βορέας. Латинское boreus заимствовано у греков, поэтому значение аналогичное: borēus, -a, -um (греч.) северный (axis O). О созвездии Дракон в вавилонской легенде рассказывается так. Очень давно, когда еще не было ни Земли, ни Неба, существовали бог Мардук и чудовище Тиамат, от которой проистекали все беды. Бог Мардук вступил с ней в единоборство и убил. Из ее тела он сотворил Землю, а из шкуры, на которой блестели разноцветные бриллианты, сделал Небо со звездами. Теперь в ясную ночь над людьми сияют несметные сокровища небесных бриллиантов — звезд. Охранять эти сокровища Мардук оставил на небе вечно бдящего Дракона. Дракон безостановочно вращается около небесного полюса и зорко стережет доверенные ему несметные сокровища небес. Любопытно, что и в греческом языке этимология слова «дракон» тоже восходит к понятию «охранять»: δράκον, ἔδρακον aor. 2 к δέρκομαι Дракон — древнее, а возможно и древнейшее созвездие. В месопотамских таблицах MUL.APIN,  восходящих к началу второго тысячелетия до нашей эры, звезды Дракона называются Плуг (одна из возможных интерпретаций). У вавилонян некие звезды у полюса описаны как Улитка — но какие? есть так же наименование Змей — но где он? восходящих к началу второго тысячелетия до нашей эры, звезды Дракона называются Плуг (одна из возможных интерпретаций). У вавилонян некие звезды у полюса описаны как Улитка — но какие? есть так же наименование Змей — но где он?У халдеев, в Междуречье, на месте греческого (и современного) созвездия был, по предположительным свидетельствам, крылатый Дракон. Фалес, якобы, превратил эти крылья в созвездие Малой Медведицы, а следовательно, позаимствовал и самого Дракона. В Индии созвездие называлось Shi-shu mara, Шишумара, аллигатор или морская свинья. На абстрактном уровне Шишумара был космологический принцип, некая космическая сфера, заставлявшая вращаться небо и планеты. Тут стоит обратить внимание, что в Драконе находится северный полюс эклиптики, на хвосте Шишумары — Полярная звезда.  По поводу «аллигатора», имеющего инвариацию «морская свинья». Р.Робертсон и А.Комбс отмечают, что в Древнем Китае уроборос назывался «Zhulong», и изображался в виде создания, совмещающего в себе свинью и дракона, кусающего себя за хвост. Нужно признать, что в самых ранних, дошедших до нас, астрономических атласах созвездие Дракон изображается S-образной фигурой, т.е. весьма схоже с сегодняшним изображением. Об астеризме в виде кольца, охватывающего полюс эклиптики, также нигде не сообщается. Хотя  глядя на карту приполярной области небесной сферы, подобный астеризм явно напрашивается. глядя на карту приполярной области небесной сферы, подобный астеризм явно напрашивается.MUL.APIN (Мул апин) — сборник клинописных месопотамских табличек, компендиум астрономических знаний Междуречья. Он датируется примерно VIII веком до нашей эры, но, как принято считать, является компиляцией работ XII-XI веков до нашей эры. Таблицы MUL.APIN содержат разнообразную астрономическую информацию, но нам интересна его часть, касающаяся месопотамских созвездий. MUL.APIN включает каталог звезд, и группировку их в созвездия. В научном мире пока нет точной идентификации звезд и созвездий этого каталога. Но вот как интерпретирует Гэвин Уайт (Gavin White) созвездия соотносимые с сегодняшним приполярным созвездием Дракона: Плуг (GISH.APIN) — Большая часть Дракона. Волк (UR.BAR.RA) — Голова и середина Дракона.  _Небесная карта MUL.APIN с включением греческих и египетских созвездий. Интерпретация Гэвина Уайта. Но во-первых, «голова и середина Дракона» как раз и заключают в себе полюс эклиптики. А во-вторых,  сравните написание созвездия Волк, на местном наречии: UR.BAR.RA и слово Уроборос. Занятно, неправда ли? сравните написание созвездия Волк, на местном наречии: UR.BAR.RA и слово Уроборос. Занятно, неправда ли?Первые изображения уробороса относятся к эпохе Среднего Царства Египта, около 1600г. до н.э. Оттуда символ проник в Финикию (у древних финикийцев, западносемитского народа, змея считалась олицетворением бога неба Таавта и символом мироздания и изображалась кусающей свой хвост), а затем в Грецию, где получил имя «уроборос». Свернувшийся в кольцо змей высечен на стенах храма Осириса в Абидосе.  Он олицетворял вечность и вселенную, а также цикл смерти и перерождения. Он олицетворял вечность и вселенную, а также цикл смерти и перерождения.Рисунок с изображением «уробороса» есть и в Книге мертвых. Уроборос опирается на Акер, а в тексте поясняется, что правый лев — день вчерашний, левый — завтрашний. Внутри сидит солнечный младенец Гор. Д.Бопру, описывая появление изображений уробороса в Древнем Египте, утверждает, что этот символ наносился на стены гробниц и обозначал стражника загробного мира, а также пороговый момент между смертью и перерождением.  Более правдоподобная версия: уроборос — это стилизованный урей, символ богини Уаджит, покровительницы царской власти в Нижнем  Египте. Египте.В этом смысле, урей, вполне возможно, несет в себе корень этимологии греческого слова οὖρος, οὐρεύς — «страж, хранитель». И значение слова уроборос именно как οὖρος βορρᾶς, т.е. «северный страж» только находит еще одно подтверждение. Да собственно, и S-образная форма созвездия Дракон весьма напоминает изображение урея — кобру «в угрожающей стойке». На миниатюре из богемского манускрипта XIV в. (на основе «Книги неподвижных звезд» ас-Суфи) у Дракона откровенно волчья морда. Уж не морда ли это все того же месопотамского Волка UR.BAR.RA?  В Греции понятия «дракон», «змей» и «гидра» не различались. Употребление этих наименований для созвездий Дракона, Гидры и Змеи в составе Змееносца — достаточно произвольно, нужно смотреть контекст, чтобы понять, о чем идет речь. Обычно греки называли созвездие Дракон: Δράκων (лат. Draco) или (как, например, Эратосфен и Гиппарх) Ὄφις (Змей). Римляне использовали названия Anguis, Coluber, Serpens, все с одним значением — Змей. Позже у римлян использовались вариации на тему «монстра»: Monstrum mirabile (монстр прекрасный, чудесный), Monstrum audax (монстр дерзкий), Monstrum (просто монстр). А вот у Вергилия Maximus Anguis («огромный Змей»): «Там, извиваясь рекой, выползает размером огромный В Древней Греции понятие Δράκων имело значение «Змей». Это уже потом, в виду синкретичности образа, у Змея (Δράκων) появляются лапы, крылья, уши, и прочие фантастические дополнения, змеям несвойственные. Что же послужило толчком к такой эволюции образа? Неужели волчья наследственность?  Волк, которого в Междуречьи звали UR.BAR.RA, в Египте звался Упуаут (др.-егип. Wp-wȝ.wt «Открывающий   пути»), пресловутые греки, в свойственной им манере, переврали имя Упуаут до почти что полной неузнаваемости: Офоис.⁴ На картинке выше, Упуаут, стоящий на Плуге, располагается по центру, аккурат меж Изидой Хесамут и Бедром быка. пути»), пресловутые греки, в свойственной им манере, переврали имя Упуаут до почти что полной неузнаваемости: Офоис.⁴ На картинке выше, Упуаут, стоящий на Плуге, располагается по центру, аккурат меж Изидой Хесамут и Бедром быка.В римский период, когда религия Греции и Рима была довольно странно египтизирована, обнаруживаются интересные смешения египетской и греко-римской систем, что прекрасно иллюстрируется изображением Анубиса и Офоиса в катакомбах Ком эль-Шукафа (Kom el-Shuqafa) близ Александрии, датируемые I веком нашей эры. В этом трехъярусном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. Наполовину змеиное тело Офоиса-Упуаута, судя по всему, объясняется созвучием с древнегреческим словом «змея» (ὄφιος). Упуаут, также как и Анубис, был проводником умерших в царство мертвых. На древнейших изображениях он предстает в облике пустынного волка. Вот так легко и непринужденно, был волк, стал змееволк. Т.е. Змей с волчьей мордой на астрономических манускриптах — это даже не средневековое изобретение, почва давно уже была унавожена. _________________________________ [4] Οφόις — одна из форм написания имени Упуаута на др.-греч. языке. Ουπουαούτ, Ουεπουάουτ, Ουεπουαούτ, Ουεπουαουέτ, Απχέρου, Οφόις (-όπως) — зафиксированные древнегреческие варианты записи имени египетского бога Упуаута. Уроборос MUL.APIN Большая Медведица _______________________________

НЕБЕСНАЯ КОЛЕСНИЦАСреда, 22 Августа 2012 г. 15:52 (ссылка)

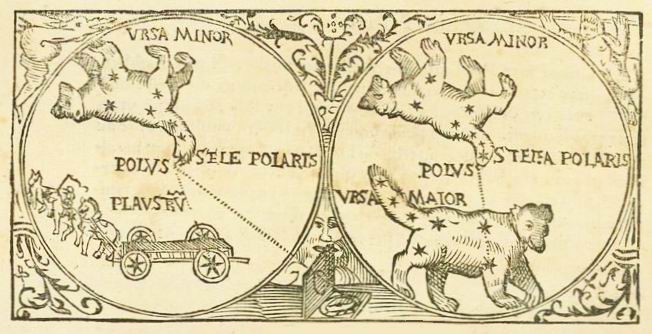

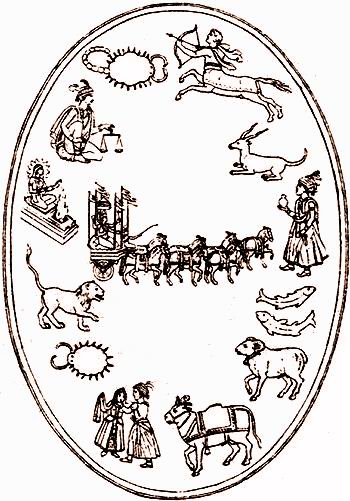

«Зорко Плеяд наблюдал он и поздний заход Волопаса, Называть созвездие Большой Медведицы именно как «Колесница», «Повозка» было свойственно многим народам: древнерусское «Кола» («Колесо», «Колесница»),  украинское и белорусское — «Воз» и «Телега», немецкое Grosser Wagen — «Большой Воз» (древневерхненемецкое Wagan — «колесница»), среднеголландское Woenswaghen, Woonswaghen — «Повозка Вотана», у кельтов — «Колесница Артура», у римлян — Plaunstrum («Повозка»), в Греции — «Воз» (Ἅμαξα, Гомер «Илиада»), в Индии — Vahana («Животное, на котором ездят боги») и Ratha («Колесница»), тохарское kukal (kokale) — «колесница». В Древнем Двуречье это созвездие носило название «Грузовая Повозка» (аккад. sambu, eriqqu). Во Франции Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется «Колесницей Душ». Изображения этого созвездия в виде Колесницы есть, например, в средневековой книге Petri Apiani «Cosmographia». украинское и белорусское — «Воз» и «Телега», немецкое Grosser Wagen — «Большой Воз» (древневерхненемецкое Wagan — «колесница»), среднеголландское Woenswaghen, Woonswaghen — «Повозка Вотана», у кельтов — «Колесница Артура», у римлян — Plaunstrum («Повозка»), в Греции — «Воз» (Ἅμαξα, Гомер «Илиада»), в Индии — Vahana («Животное, на котором ездят боги») и Ratha («Колесница»), тохарское kukal (kokale) — «колесница». В Древнем Двуречье это созвездие носило название «Грузовая Повозка» (аккад. sambu, eriqqu). Во Франции Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется «Колесницей Душ». Изображения этого созвездия в виде Колесницы есть, например, в средневековой книге Petri Apiani «Cosmographia».Славянские предания о «Небесной колеснице», в которой древние видели именно Большую Медведицу, говорят о возможной гибели Вселенной в результате исчезновения связывающего колесницу Космического закона, который соотносится с ее упряжью: «Воз — четверо колес, да трое коней запряжено. Между крайним передним и другим конем есть маленькая звездочка — уздечка [звезда Алькор], колеса те разойдутся — тогда и конец веку». Римляне вместо трех лошадей впрягали в телегу трех быков, а в конце концов обозначили это созвездие как семь быков, откуда произошло слово septentrio («семь быков»), которое со временем стало означать «север», «северный  полюс». Иногда быки тянули за собой не телегу, а плуг, что свидетельствует о заимствовании этой традиции у греков, в виду двусмысленного толкования греческого названия созвездия — Ἅμαξα. полюс». Иногда быки тянули за собой не телегу, а плуг, что свидетельствует о заимствовании этой традиции у греков, в виду двусмысленного толкования греческого названия созвездия — Ἅμαξα.ἅμαξα, эп.-ион. ἄμαξα (ᾰμ) ἡ На Балканах эта традиция также была достаточно широко распространена. У болгар созвездие называлось Водáч (человек, управляющий повозкой) или Краварят (погонщик коров). Четыре звезды ковша — повозка, две звезды ручки — два вола, третья — хозяин повозки. Сохранились также и легенды описывающие переход к современной «медвежьей» традиции. Медведь съел одного из двух запряженных в повозку волов, хозяин впряг его вместо вола и поехал дальше. Интересно, что подобная история есть и у эстонцев: «Большая Медведица — «Повозка Пеедо»; волкам заповедано нападать на волов в ярме; Пеедо вел повозку, в нее запряжены волы; на одного напал волк; Пеедо запряг его вместе с волом (это Алькор при Мицаре); волк тянет в лес, поэтому ручка ковша изогнута». То, что название «Большая Медведица» достаточно поздний вариант отмечает Гигин в «Астрономии», основываясь на анализе имени близлежащего созвездия Волопас. Оно также имеет вариант названия: Арктофилакс (Ἀρκτοφύλαξ), что означает «страж медведицы».¹ Очевидно, названия созвездий связаны: Волопас соответствует Повозке с впряженными волами, а Арктофилакс — Медведицам. Гигин приводит следующее соображение. У Гомера встречается оба названия: «Медведица» и «Повозка», но Волопас Арктофилаксом не называется. Следовательно, «Медведица» — поздний вариант, еще не отразившийся на имени соседнего связанного созвездия. Нонн Панополитанский в «Деяниях Диониса» называет созвездие Волопаса «возницей Повозки медвежьей». Писал ли Нонн свое произведение во время переименования созвездий, либо просто перечисляет все знакомые ему варианты названий созвездия — неизвестно. Но, что любопытно, упоминает он и «небесного Тифаона» (Τυφάων), т.е. египетского Сета (в образе быка²): «Я быкопасом тебя увидал сначала, так станешь Астрономический миф, связанный с описанием полярных созвездий как медведиц, повествует о превращении нимфы Каллисто Артемидой в медведицу за нарушение обета. Каллисто (Καλλιστώ) — в греческой мифологии аркадянка, дочь Ликаона (Евмел, фр.14 Бернабе). Находилась в числе спутниц Артемиды-охотницы. Сопровождала Артемиду на охоте и дала (как и все сопровождающие ее нимфы) обет остаться девственницей. Однако сам Зевс воспылал страстью к нимфе, и явился к ней в облике Аполлона. От этой встречи родился у Каллисто сын Аркас (Ἀρκάς). Артемида, узнав что ее нимфа нарушила клятву, превратила ее в Медведицу. Аркас был превращен Зевсом в звезду Арктур, по другой версии в созвездие Малая Медведица,³ по третьей — в созвездие Волопаса (Арктофилакс). ___________________________ [1] У созвездия Волопас было два равнозначных греческих названия: Арктофилакс и Арктур. Ἀρκτοῦρος (Ἀρκτ-οῦρος) и Ἀρκτοφύλαξ ὁ Арктур, «Страж Большой Медведицы» Hes., Thuc., Plat., Plut. [2] В египетской традиции созвездие «Большой Медведицы» изображали в виде бедра быка. В ходе битвы, Гор отсек бедро у Сета, когда тот принял образ быка. Ḫpš (Хепеш) — «Бедро быка», северное приполярное созвездие, отождествляемое с Большой Медведицей. [3] Слово ἀρκάς означает «уроженец Аркадии», но этимологически восходит к слову ἄρκος — «медведь». ἀρκάς (-ἀδος) ὁ уроженец Аркадии Hom., Xen. ἄρκος ὁ, ἡ NT. v. l. = ἄρκτος ἄρκτος ὁ 1) медведь, медведица Hom., HH., Arst. etc. 2) созвездие большой медведицы Hom., Her., Xen., Arst., Polyb. (αἱ ἄρκτοι Her., Plat., Arst. — Большая и Малая Медведицы). Существует еще один малоизвестный вариант названия полярных созвездий: Спартанские Собаки (Canes Laconicae), Щенки (Catuli). Вероятно, это связано с не прижившимся вариантом мифа о превращении Каллисто и ее сына в собак. В греческой литературе Малая Медведица довольно часто упоминается под именем Киносура (Κυνόσουρα), что означает Собачий хвост (κυνός — пёс, ουρά — хвост), реже встречается название Собака Каллисто. Любопытно, что слова ουρά (хвост) и οὖρος (страж, хранитель) подозрительно созвучны. Поэтому, думается, не безосновательным выглядит предположение, что Киносура (Κυνόσουρα) — это искаженное κυνός οὖρος (сторожевой пес). Но поскольку созвездие Малая Медведица в астрономических атласах упоминается как Ursa Cynosuris, то единственно возможный здесь перевод это — «медведь песехвостый». Как говорится, был бы хвост, а за ним и собака подтянется. Т.е. в принципе понятно откуда на астрономических картах у Медведей нарисовались такие роскошные хвосты.   Еще одна версия, о происхождении созвездий, сообщает, что младенца Зевса, в горах Ид (Ἴδη), выкармливала не коза Амалфея, а две медведицы. Известно даже как их звали — Мелисса (Mέλισσα) и Гелика (Ἑλίκη). В благодарность впоследствии они были помещены на небо. В поздних пересказах мифа Мелисса и Гелика — уже нимфы.⁴ Филемон повествует, что Зевс вынужден был превратиться в змея (δράκον), а своих нянь обратить в медведиц, когда его разыскивал отец Крон, чтобы пожрать новорожденного. Отсюда и взялись Большая и Малая Медведицы и созвездие Дракона. Арат, однако, называет созвездия: Киносура и Гелика. Так или иначе — Большая медведица — это Гелика. Такую многоόбразность нимф, в разных пересказах оборачивающихся и псицами, и медведицами, необходимо дополнить еще одним образом, который скрывается в имени Гелики (Ἑλίκη): другой вариант написания имени нимфы — Ἕλιξ — переводится как «криворогая».⁵ «Ось неустанно хранят и справа, и слева Критянки.___________________________ [4] У имен медведиц Мелисса (Mέλισσα) и Гелика (Ἑλίκη) есть значимые созвучия, объясняющие их трепетную заботу о Зевсе-младенце. μελήσω — fut. к μέλω μέλω — окружать попечением, заботиться; γλυκεῖα — ласковая. [5] У слова ἕλιξ есть и другие значения, одно из которых: «круговое движение». Это значение тоже весьма значимо для незаходящего созвездия, совершающего круговращение вокруг полюса небесной сферы. ἕλιξ (-ικος) adj. 1) криворогий, по друг. описывающий кривые борозды (βοῦς Hom., Soph.; ταῦρος Theocr.); 2) завитушка, локон; (τῶν βοστρύχων τῆς κεφαλῆς ἕλικες Luc.); 3) круговое движение, круговорот (αἱ ἕλικες τοῦ οὐρανοῦ Arst.). [6] Это присловье про Гелику, Большую Медведицу, на которую ориентируются горе-мореплаватели, и Киносуру, Медведицу Малую, навигационное созвездие знатных мореплавателей финикийцев, станет общим местом и его будут продолжать повторять и через несколько столетий.  Позже семизвездный астеризм Большой Ковш, значительно разросся. Гигин пишет: «Впоследствии <…> некие астрономы установили, что семь звезд входят в группу из двадцати пяти, следовательно, изображение медведицы образуют не семь звезд». В определенный исторический период было, вероятно, различие между Повозкой, как семизвездием Ковша, и Медведицей, уже включившей в себя соседние звезды. Теперь же Большая Медведица — одно из крупнейших созвездий неба. Большая Медведица. Аналитический каталог. Ю.Е. Березкин _______________________________

«ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИСреда, 05 Сентября 2012 г. 19:37 (ссылка)

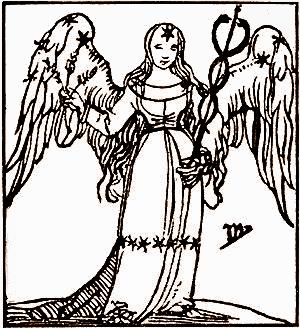

Стоит заметить, что существует схожий портрет кисти Леонардо да Винчи «Ангел, приносящий благую весть». Можно предположить, что и Иоанн, до того, как ему  пририсовали крест, тоже был тем же Ангелом. Вспомним теперь, что существует известный набросок Леонардо да Винчи, так называемый «Ангел во плоти». пририсовали крест, тоже был тем же Ангелом. Вспомним теперь, что существует известный набросок Леонардо да Винчи, так называемый «Ангел во плоти».История наброска довольно темна. Известно, что в 19 веке  он был частью королевской коллекции в Виндзоре, вместе с одиннадцатью другими эротическими рисунками авторства Леонардо. По словам британского искусствоведа Брайана Сьюэлла, в один прекрасный день эту коллекцию осмотрел некий «известный немецкий эксперт», и некоторое время спустя рисунки исчезли (не исключено, что с молчаливого согласия королевы Виктории), а впоследствии оказались в Германии. Имена последующих владельцев рисунков не афишируются, однако более столетия спустя, в 1991 году, Карло Педретти, признанный знаток творчества Леонардо, смог получить разрешение владельца рисунка и представить «Ангела во плоти» на выставке в Стиа, в Тоскане. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что Леонардо является автором этого наброска. он был частью королевской коллекции в Виндзоре, вместе с одиннадцатью другими эротическими рисунками авторства Леонардо. По словам британского искусствоведа Брайана Сьюэлла, в один прекрасный день эту коллекцию осмотрел некий «известный немецкий эксперт», и некоторое время спустя рисунки исчезли (не исключено, что с молчаливого согласия королевы Виктории), а впоследствии оказались в Германии. Имена последующих владельцев рисунков не афишируются, однако более столетия спустя, в 1991 году, Карло Педретти, признанный знаток творчества Леонардо, смог получить разрешение владельца рисунка и представить «Ангела во плоти» на выставке в Стиа, в Тоскане. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что Леонардо является автором этого наброска.Трудно представить себе образ, более далекий от всего того, что принято связывать с понятием «аскетизм», чем этот изнеженный юноша. Пищей его были явно не «акриды и дикий мед». Тысячи искусствоведов, литераторов и прочих любителей прекрасного пытались понять, что именно хотел выразить мэтр Леонардо, изобразив св.Иоанна Крестителя в столь неожиданном, мягко говоря, виде. Недаром, этот портрет всегда служил благодатной подпиткой для легенд и слухов, упорно связывающих Леонардо с различными тайными сообществами, изображающих его обладателем «скрытых», «сокровенных» знаний, еретиком, «магом», «посвященным», иными словами, связывающих его с герметической традицией эпохи Возрождения. Таким образом, строго говоря, нет никаких оснований ассоциировать женственного юношу, изображенного Леонардо да Винчи, с Иоанном Крестителем. Однако это обстоятельство никоим образом не снимает вопроса: зачем такая ассоциация все-таки создана, пусть даже не самим Леонардо, а кем-то другим? Ну, в самом деле, зачем пририсовывать юноше явно нехристианского вида атрибуты одного из наиболее чтимых христианских святых? Какой комплекс идей за этим кроется? Есть ли в этом некий скрытый — герметический — смысл? Алексей Назаров выдвинул теорию, что Иоанн Креститель и Гермес Трисмегист одно лицо. Здесь можно ознакомиться с этой версией. Трансформации канонического образа Иоанна Крестителя в Пророка Илию, Гермеса Трисмегиста, Ангела Завета и легендарного Метатрона покажутся адептам любой церкви абсурдными и, возможно, даже кощунственными! Но аргументированность и непоколебимость доводов в этой работе весьма убедительны. Приведем еще один аргумент в пользу такой интерпретации: сравним изображение со знаменитым «Меркурием» Джамболонья. Правая рука Меркурия приподнята и согнута в локте точно так же,  как на портрете Иоанна Крестителя и на картине «Ангел, приносящий благую весть», и точно так же устремлен в небеса перст указующий. как на портрете Иоанна Крестителя и на картине «Ангел, приносящий благую весть», и точно так же устремлен в небеса перст указующий.Перст указующий присутствует на многих полотнах и рисунках Леонардо да Винчи; искусствоведы не  смогли сколь-нибудь убедительно объяснить значение этого символического жеста. Вполне возможно, что этот символ у Леонардо многозначен, однако при интерпретации образа Иоанна как Еноха-Метатрона его жест на картине да Винчи получает ясное и логичное объяснение: иудейская традиция называет Метатрона указующим перстом Бога, поскольку он указал в пустыне иудейскому народу путь в землю обетованную. смогли сколь-нибудь убедительно объяснить значение этого символического жеста. Вполне возможно, что этот символ у Леонардо многозначен, однако при интерпретации образа Иоанна как Еноха-Метатрона его жест на картине да Винчи получает ясное и логичное объяснение: иудейская традиция называет Метатрона указующим перстом Бога, поскольку он указал в пустыне иудейскому народу путь в землю обетованную. Символ перста указующего встречается также у Рафаэля, который был учеником и последователем Леонардо да Винчи. Например, кисти Рафаэля принадлежит портрет Иоанна Крестителя, который естественным  образом ассоциируется с картиной Леонардо. образом ассоциируется с картиной Леонардо.В жесте Леонардовского Иоанна поднята правая рука Платона на фреске Рафаэля «Афинская школа». А сам образ Платона весьма схож с автопортретом Леонардо да Винчи. Следовательно, в образе Платона заявлена связь Платон - Леонардо - Иоанн Креститель. Кроме того, необходимо учитывать, что в эпоху Возрождения Платона считали наследником мудрости Гермеса Трисмегиста. Марсилио Фичино писал, что Гермес передал сокровенные знания своему ученику Орфею, тот — Аглаофему, которому наследовал Пифагор, чьим учеником был Филолай, учитель божественного Платона. Таким образом, фреска указывает на то, что Леонардо был продолжателем Платона и, тем самым, приверженцем учения Гермеса Трижды Величайшего. Поэтому, говорит нам Платон-Леонардо, вздымая вверх указательный палец, глядя на образ Иоанна, думайте о непревзойденной мудрости и святости божественного Гермеса. И напоследок еще одна альтернативная версия, о том, куда же все-таки направлен перст указующий. Изображения Девы на зодиаках без труда узнаются. Как правило это — женская фигура с колосом в руках. Нередко Дева изображалась указующей на хвост Глядя на Деву с указующим перстом, сам собой возникает вопрос: «а был ли мальчик»? Или изначально Иоанн-Гермес задумывался, как Дева, указующая на Денеболу? По крайней мере это объясняет женоподобное лицо Иоанна, которого до Леонардо, изображали аскетичным мужчиной, преклонных лет. А вот еще один персонаж, якобы Ангел с указующим перстом (на Александрийской колонне). И для сравнения, изображение Девы, на астрономических картах XVI-XVIIвв. Как говорится, найдите десять отличий:     1. Статуя, венчающая Александрийскую колонну. 2. Андреас Целлариус, «Гармония Макрокосмоса», издание 1661 года. 3. «Явления и предсказания» Арата, 1569-1570 годы, Марк Хофельд, Люксембург. 4. Дюрер, 1515 год. Северная полусфера неба. Название звезды Денеболы происходит от Deneb Alased, от арабской фразы ذنب الاسد danab al-asad «хвост льва», или, по мнению Балинджера — «Судья», «Грядущий Господин». Так на что указует ангел? На Крест, призывая помнить о грядущем Суде Божьем? Дежурный ответ подразумевает именно это, но нет ли и здесь какого-то подтекста? В астрологии Денебола считалась предвестником несчастья. Считается, что она «запускает» в мунданных картах мировые катастрофы (Э.Эбертин, Г.Хофман «Неподвижные звезды»). Интересная характеристика звезды, на которой акцентирует наше внимание Дева. Как говорится, что бы это значило? Да уж не апокалипсис ли? Ну и для полноты картины: кадуцей, атрибут Гермеса, в руках Девы, из средневековых астрономических атласов.      1. Гуго Гроция, «Построение по Арату», 1600 год. 2. Гигин, «Астрономия», издание 1485 года. 3. Гигин, «Астрономия», издание 1570 года. 4. Манускрипт, IXв. 5. Сакробусто (Sacrobusto «Sphaera Mundi» 1539). Впрочем, стоит ли удивляться? Ведь Управитель знака Девы — Меркурий, т.е. все тот же Гермес. Разные народы отождествляли Деву со своими великими богинями, от Изиды и Атаргатис до Артемиды и Фемиды. У греков Дева нередко ассоциировалась с Афродитой. От совмещения Гермеса и Афродиты возникло удивительное андрогинное созданье — Гермафродит (Ἑρμαφρόδιτος), которое позднее получило свое мифологическое развитие.¹ Уж не имел ли в виду Леонардо этот мифологический мотив, в создании рассматриваемого образа (особенно в написании «Ангела во плоти»)? PS. Истины ради, стоит заметить, что к астрономии возникновение образа Гермафродита, разумеется, имеет маловероятное отношение. У греков большой популярностью пользовались гермы (ἕρμα), представлявшие из себя четырехгранные столбы (τετράγωνος ἐργασία),² обычно заканчивающиеся бюстом Гермеса (Ἑρμῆς), отчего и назывались его (Гермеса) именем — ἑρμῆς.³ Но иногда гермы заканчивались изображением других божеств, что влияло на название гермы: например, Ἑρμαθήνη (Гермафина),⁴ либо, получившие большую популярность, скульптурные изображения триморфной Гекаты (Ἑκάτη τρίμορφος), в виде трех женских протом или бюстов на столбе, — Ἑρμεκάτη (Гермеката). Собственно и Гермафродит мог появиться подобным образом из гермы с бюстом Афродиты. Имея все это в виду, нельзя исключать того, что и Леонардо мог использовать подобные аллюзии в написании своих работ с женоподобным персонажем, которому посвящена данная статья. _________________________ [1] Ἑρμαφρόδιτος (Ἑρμ-αφρόδῑτος) ὁ Гермафродит (сын Гермеса и Афродиты, обоеполое существо Diod., Luc., Anth.). [2] τετράγωνος ἐργασία Thuc. = ἑρμῆς (четырехгранное изваяние, т.е. герма). [3] ἑρμῆς, тж. Ἑρμῆς (-οῦ) ὁ герма, невысокая четырехгранная колонна с головой Гермеса, реже — другого божества; устанавливались на улицах, площадях, перекрестках и т.п. (ἐν τῷ λίθῳ ἑ. Arst. — в камне (содержится) изображение Гермеса, т.е. в материи — форма). [4] Ἑρμαθήνη (Ἑρμ-αθήνη) ἡ Гермафина (бюст Афины в виде гермы или соединенные бюсты Афины и Гермеса) Cic. http://www.astromyth.ru/Constellations/Vir.htm#showimage _______________________________

ЭРИДАНПонедельник, 15 Июня 2015 г. 07:51 (ссылка)