|

lj_ru_royalty

Понедельник, 30 Января 2023 г. 16:17 (ссылка) lj_ru_royalty

Понедельник, 30 Января 2023 г. 16:17 (ссылка)

Известно, что Императрица Мария Федоровна безумно любила балы и танцы. Урожденная датская принцесса она совсем еще юной девушкой приехала в Петербург, где могла сполна насладиться блестящей светской жизнью и роскошными балами, тем более что статус Цесаревны, а затем Императрицы требовал от нее активного участия в жизни двора и света. Супруг Марии Федоровны - напротив, к танцам был равнодушен, а на балах по большей части беседовал, играл в карты, а то и вовсе уходил. Но это не имело значения, так как государыня своей страсти не изменяла и могла самозабвенно скользить по паркету в 3-4 часа утра. Поначалу родители, король и королева Дании, журили свою дочь за чрезмерное увлечение танцами и даже пугали, что это может навредить ее здоровью и красоте. Государь подчас подшучивал над супругой, приказывая музыкантам расходиться по одному, когда видел, что приглашенные уже устали, но Государыня и не думает завершать бал. Любовь предпоследней Императрицы России к танцам стала легендарной, над этим подшучивали родственники и это часто отмечала свита. Вот, что писал об этом государственный секретарь Александр Половцов в своем дневнике: 19 (7) января 1883 г: "Вечер у вел. кн. Михаила Николаевича, танцуют 16 пар, в том числе императрица. Я играю в карты с вел. князьями Михаилом Николаевичем, Владимиром Александровичем, Рихтером и г. Шебеко. Государь, несмотря на антипатию к такого рода сборищам, весьма любезен и весел". 6 февраля (25 января) 1883 г: "Государь уезжает вскоре после ужина, но императрица продолжает танцы до 4½ час." 16 (4) февраля 1883 г: "В 3½ час., когда, несмотря на настояние государя, императрица продолжает танцевать, то государь посылает одного из танцоров с приказанием музыкантам кончить; музыканты уходят один за другим так, что под конец играет лишь одна скрипка и барабан. Повторение шутки Гайдна..." 22 (10) февраля 1883 г: "Бал у английского посла Торнтона, который провел 18 лет в Америке, не знает ни светских приличий, ни отношений петербургского общества, не знаком с главными его представителями. Бал выходит довольно неудачный, несмотря на присутствие всего царского семейства. Я играю в партии государя с вел. кн. Владимиром, герцогом Эдинбургским и Воронцовым, играем в вист. Тотчас после ужина государь уезжает, хотя, по всей вероятности, императрица была бы готова еще долго танцевать". 6 марта (22 февраля) 1883 г: "После ужина уезжаю, получив на то разрешение хозяина дома, жена моя остается до 4½ час., но императрица кончает танцы почти в 6 час". 22 (10) февраля 1884 г: "В 10 час. бал у принца Александра Петровича Ольденбургского. Особенно эффектен ужин: в манеже настлан пол, расставлено множество растений, круглые столы, за которыми сидит пестрая толпа, — представляют очень живописный вид. Уезжаем в 4 часа, но императрица продолжает неустанно танцевать, не пророняя ни слова. Государь уехал, встав из-за ужина". 24 (12) февраля 1884 г: "Немногочисленный бал у Долгорукова (обер-церемониймейстера) в доме Пашкова (прежде кн. Трубецкого) на Гагаринской набережной. Их величества приезжают в 10½ час. Императрица не сходит с паркета до 5 час. Император играет в "quinze" с Владимиром Александровичем, Воронцовым, Балашовым, принцем Ольденбургским, Дурново и мною". 12 февраля (31 января) 1886 г: "Государь оставался на бале у графини Стенбок лишь несколько минут, императрица, напротив, танцевала до упаду". 28 (15)января 1887 г: "Большой двухтысячный бал в Зимнем дворце. Свечи всецело заменены электричеством, сила коего на этот раз определяется в 160 тыс. свечей. Их величества выходят очень аккуратно в 9½ час. Полонез очень короток, не так как в прошлое царствование. Императрица идет польским с Швейницем, а затем танцует два кадриля с Шакир-пашою и датским посланником". https://ru-royalty.livejournal.com/10463479.html

lj_ru_royalty

Вторник, 17 Января 2023 г. 15:42 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 17 Января 2023 г. 15:42 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

Помнится, в раннем детстве меня очень поразил один портрет. Я буквально не мог оторвать свой взгляд от репродукции. Сочетание цветов,фактуры, интересный антураж и яркое лицо. Вот эта картина:

Это работа известного живописца Владимира Боровиковского, изображающего князя А. Б. Куракина, известного также как "бриллиантовый князь".

Александр Борисович Куракин (1752 — 1818) — человек крайне любопытный. Он принадлежал к старинному роду Куракиных, о которых мы с вами говорили подробнее вот тут вот: https://id77.livejournal.com/4377961.html

И, пожалуй, Александр Борисович - самый яркий из рода с интересной судьбой. Друг детства императора Павла I (тот завещал "своему верному другу" звезду ордена Чёрного Орла, которую носил прежде Фридрих II, сам передавший её русскому цесаревичу, и шпагу, принадлежавшую прежде графу д’Артуа), дипломат, вице-канцлер, член Государственного совета, сенатор, канцлер российских орденов, действительный тайный советник 1-го класса.

Также создатель усадьбы Надеждино и владелец Куракиной дачи к востоку от Петербурга. А еще яркий эпикуреец, ловелас, хлебосольный человек и один из главных денди своего времени. Иногда, противоречивый до невозможности :-) Ну, к примеру, он был масоном самых высоких градусов и...бальи Мальтийского Ордена. Поверьте, это вещи просто несочетаемые :-)

Да даже посмотрите внимательно на портрет, который я привел выше. Князь изображен в мантии кавалера ордена св. Андрея Первозванного, надетой поверх далматика ордена св. Иоанна Иерусалимского, с орденами св. Андрея Первозванного (цепь на груди и звезда на мантии) и св. Иоанна Иерусалимского (крест). Так обычно не делалось :-) Или одно одеяние, или другое.

Шикарный был человек :-)

Почему "бриллиантовый князь"? Из-за стиля жизни и одеяния. По воспоминаниям очевидцев, он носил "глазетовый или бархатный французский кафтан, на котором, как и на камзоле, все пуговицы были бриллиантовые, звёзды, как и кресты на шее, — из крупных солитеров. На правое плечо он надевал эполет бриллиантовый или жемчужный, пряжки и шпагу имел алмазные, даже петлю на шляпе — из бриллиантов; кружева носил на груди и рукавах". Якобы этот мундир даже однажды спас его от огня (хотя не вижу причинно-следственной связи между пожаром, алмазами и его спасением).

Но я считаю,что дело в его образе жизни. Ездил он в громадной золотой карете цугом, с лакеями и скороходами. А еще каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу вроде альбома, где находились образчики материи, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка и другое.

Ну и большой ходок был, у которого было около 70 побочных детей, в том числе бароны Вревские и Сердобины.

Вот такой вот человек :-)

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10437737.html

lj_ru_royalty

Суббота, 31 Декабря 2022 г. 20:20 (ссылка) lj_ru_royalty

Суббота, 31 Декабря 2022 г. 20:20 (ссылка)

Открыто до 29 января. Полная версия поста тут

Рекламная открытка. Рамонская фабрика принцессы Ольденбургской (дочери Марии Николаевны). Начало XX века.

Чайное платье в дальневосточном стиле. Вышивка гладью по чесуче, кружево, муслин. Петербург, 1911 г. Из гардероба жены архитектора, дворянки Нины Александровны Валуевой-Унковской.

Жестяная коробка для кондитерских изделий. Рамонь, 1900-1908 гг.

https://ru-royalty.livejournal.com/10410698.html

lj_ru_royalty

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 23:56 (ссылка) lj_ru_royalty

Пятница, 09 Декабря 2022 г. 23:56 (ссылка)

Приболела и не смогла написать раньше. Извините.

Но ещё будет выставка кукол, где зачастую реконструируют наряды реальных принцесс. Оригиналы постов тут и тут

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА NON/FICTION

Антиквариат и современные издания

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН Георг V и Наполеон

Николай I

А. Бенкендорф

В.П. Батурин. Яблоневый сад. Конец XIX в.

А.А. Писемский. Осенний пейзаж, конец XIX - начало XX вв.

Шелкографии Эрте (Р. Тырова)

Ю. Анненков. "Портрет Г. Иванова", 1922 г.

https://ru-royalty.livejournal.com/10368649.html

lj_ru_royalty

Понедельник, 26 Сентября 2022 г. 20:55 (ссылка) lj_ru_royalty

Понедельник, 26 Сентября 2022 г. 20:55 (ссылка)

Появилось несколько фотографий венчания светлейшего князя Николая Кирилловича.

Таинство состоялось в приходской церкви деревни Маринья-сюр-Валуз в субботу 24 сентября 2022 года.

Численность населения деревни постепенно уменьшается. Если в 1793 году там было 322 человека, то в 2014 - 117. Хотя это больше, чем в 1982, когда было 82 человека.

Первый замок, известный как Верхний Кастель, вероятно, был построен между XI и XII веками графами Шалонскими, входившими в герцогство Бургундское. Его несколько раз разрушали и восстанавливали. В XIII веке сеньория Маринья принадлежала Шалону Жану Древнему. Сейчас вы можете арендовать любой из четырёх коттеджей.

Церковь построена в 1703 году, окружена невысокими каменными стенами, внутри которых находятся могилы бывших священников. Церковь была построена из камней из разрушенной башни замка. Её колокольня оснащена двумя колоколами. В XIX веке были добавлены новый хор с 24 партерами и главный престол из полированного мрамора. В трансепте две часовни образуют продолжение боковых нефов, а две ризницы завершают ансамбль по обе стороны от хора.

Вот в этом захолустье и женился наш русский князь.

https://ru-royalty.livejournal.com/10237886.html

lj_ru_royalty

Воскресенье, 25 Сентября 2022 г. 21:14 (ссылка) lj_ru_royalty

Воскресенье, 25 Сентября 2022 г. 21:14 (ссылка)

23 сентября 2022 года мэром городка Маринья-сюр-Валуз (Marigna-sur-Valouse), департамент Жура, месье Пьером Жакменом, был зарегистрирован брак Николя Алексис Мишеля Волконски и Мари Гарньер де Фаллентан.

А в субботу 24 сентября там же в Маринья-сюр-Валуз было венчание.

Рюриковичи князья Волконские - ответвление тарусских князей. Князь Пётр Михайлович (1776—1852) дослужился до генерал-фельдмаршала, был министром двора и уделов. В 1834 году пожалован титулом Светлости.

Его младший сын от княжны Волконской (очень дальней родственницы), светлейший князь Григорий Петрович (1808—1882) — российский дипломат, действительный статский советник, гофмейстер. Состоял в первом браке с графиней Марией Александровной Бенкендорф (1820—1880), дочерью графа А. Х. Бенкендорфа.

Их единственный сын светлейший князь Пётр Григорьевич (1843—1896), шталмейстер двора, был болен нервным расстройством, близким к умопомешательству. Был женат на фрейлине двора княжне Львовой.

У них было три сына. Светлейший князь Григорий Петрович (1870-1940) был женат сперва на графине Шуваловой, а после её смерти женился в эмиграции на дворянке Вырубовой. Светлейший князь Александр Петрович (1871-1945) женился неожиданно на дочери физико-химика, профессора Московского университета, основателя первой в России термохимической лаборатории. Светлейший князь Пётр Петрович (1872-1957) был женат на графине Бобринской.

У старшего сына было восемь человек детей (в том числе старший сын, женившийся на дочери композитора Рахманинова), однако мужская линия пресеклась. У младшего детей не было. Поэтому ветвь светлейших князей продолжили потомки среднего, Александра Петровича.

У него было два сына, потомство оставил старший, светлейший князь Пётр Александрович (1901-1997). От брака с H'el`ene Xavi`ere Marie de Bonneval у него был сын светлейший князь Александр Петрович (1928-2018). От брака с Myriam O'Kelly de Gallagh у него родился нынешний глава ветви, светлейший князь Кирилл Александрович (р.1956), женатый на Laetitia Marguerite Marie Victurnienne de Rochechouart-Mortemart (р.1960).

У главы рода трое детей, Мойра Элен Кирилловна (р.1987), Пьер Александр Мишель Кириллович (р.1990) и новобрачный Николя Алексис Мишель Кириллович (р.1992).

О невесте известно, что она из Швейцарии. Финансы, исследование рисков, анализ кредитов, BNP Paribas, вот это вот всё.

Новобрачные - восьмиюродные брат и сестра. Мать невесты - графиня фон Лимбург-Штирум:

Совет да любовь. Ещё бы аккаунты не закрывали, чтобы платье посмотреть.

https://ru-royalty.livejournal.com/10235975.html

lj_ru_royalty

Четверг, 01 Сентября 2022 г. 15:00 (ссылка) lj_ru_royalty

Четверг, 01 Сентября 2022 г. 15:00 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

Сегодня День Рождения Царицы Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной и матери Петра Великого.

Но вспомнить кратенько сегодня я хочу не эту любопытную, с любой точки зрения, женщину а двух других любопытных представителей этого семейства. Братьев Дмитрий Львович (1764—1838) и Александра Львовича (1760—1826) Нарышкиных.

Они дети обер-штальмейстера и известного придворного балагура Льва Александровича Нарышкина (1733— 1799) и статс-дамы Елены Александровны Апраксиной (внучки Петра Матвеевича Апраксина).

Чем же я выделил именно этих представителей этого Рода?

Ну они такие были люди яркие, интересные и очень юморные. Хотя местами, казалось для позитива у них не очень много поводов.

Обер-егермейстер Дмитрий Львович Нарышкин больше всего известен своим печальным браком со светской красавицей Марией Антоновной Святополк-Четвертинской. Прекрасная полечка мало того, чтобы была намного младше Дмитрия Львовича, так и была постоянной возлюбленной императора Александра I. Это знали все, и общество открыто насмехалась над Нарышкиным. Более того, отчасти от этого пострадало и Солнце Русской Словестности. В 1836 года знакомые Пушкина получили анонимный "диплом" об избрании его заместителем магистра ордена рогоносцев Д. Л. Нарышкина, что в конце концов привело великого поэта к гибели. Да-да - это именно тот Нарышкин.

Более того, у Марии Антоновны было шестеро детей, из которых трое скончались в младенческом возрасте, и все они официально считались детьми Дмитрия Львовича Нарышкина. Хотя общество не сомневалось, что отцом как минимум четверых детей был именно император Александр I, а единственного сына Эммануила - князь Гагарин.

Как к этому относился Нарышкин? Стоически. Как писал известный мемуарист Ф. Ф. Вигель так говорит о нём: "он принадлежал к небольшому остатку придворных вельмож старого времени, со всеми был непринужденно учтив, благороден сердцем и манерами, но сластолюбив, роскошен, расточителен, при уме и характере не весьма твердом".

И при этом никогда не терял чувства юмора, позволяя себе шутить даже над сильными мира сего.

Однажды в Вене, на заседании конгресса, император спросил своего любимца о здоровье детей, а тот, не моргнув глазом, осведомился: "О каких детях, ваше величество, справляетесь? О моих или о ваших?" Так в австрийской столице родился ставший самым известным русский анекдот 1815 года.

Его старший брат Александр - обер-гофмаршал, обер-камергер, директор Императорских театров и кавалер ордена Андрея Первозванного был превосходным эпикурейцем и душой общества. Один из главных гастрономов того времени - любил покушать и выпить :-) Но такая жизнь постоянно оставляла его без копейки денег.

Настоящим анекдотом стала история, произошедшая с ним во Флоренции в 1818 году. Императорским указом Александр Львович был назначен канцлером российских орденов и награждён бриллиантовыми знаками к ордену Андрея Первозванного, которые... тут же поспешил заложить в ломбарде.

А тут, как на беду, был назначен прием, на котором обер-камергер Нарышкин просто обязан был присутствовать при всех регалиях.

Деньги уже истрачены, и достать их, чтобы выкупить знак ордена, совершенно негде. Тогда Нарышкин обратился к камердинеру императора и каким-то чудом сумел уговорить того, чтобы дал ему на время праздника бриллантовые знаки...самого императора.

Обер-камергер явился во дворец при новых знаках, на которые сразу же остановил свое внимание государь. Александр тотчас приметил четыре очень крупных бриллианта, которые поразительно напомнили ему его собственные на заезде, которые он недавно получил. Император отозвал Нарышкина в сторону: "Вот странность, мой друг, вы носите звезду точь-в-точь такую, какую я недавно получил от моего ювелира".

Нарышкин сконфузился и поведал царю о своей проделке. Он был согласен на любую кару, но просил помиловать добросердечного камердинера. Александр тут же смягчился и милостиво ответил обер-камергеру: "Успокойтесь. Поступок ваш не настолько важен, чтобы я не умел его простить. Однако мне самому негоже уже носить этот орден. Право, остается подарить его вам — с условием, чтобы я вперед не подвергался подобным заимствованиям моих вещей". Такая вот легенда :-)

Хотя мне лично по душе другая.

Однажды Александр Львович, получил от императора Александра I подарок. Это был большая книга с богато украшенной обложкой. Раскрыв её, Нарышкин обнаружил вместо книжных листов искусно вплетенные ассигнации — всего на сумму 100 тысяч рублей, бешеные по тем временам деньги. Нарышкин передал дарителю глубочайшую признательность, однако прибавил к ней фразу: "Сочинение очень интересное и желательно получить продолжение". Легенда гласит, что государь исполнил пожелание и прислал ему ещё одну такую же "книгу". В ней тоже было ассигнаций на 100 тысяч рублей, но при этом велено было известить, что "издание закончено"

Вот такие они, Нарышкины :-)

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10201857.html

lj_ru_royalty

Понедельник, 08 Августа 2022 г. 13:10 (ссылка) lj_ru_royalty

Понедельник, 08 Августа 2022 г. 13:10 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

Продолжаем вспоминать необычных и ярких дореволюционных предпринимателей Российской Империи.

И сегодня у нас на очеереди один из самых необычных из всех тоглдашних богатеев. Почему необычный? Настоящий ученый (как теоретик, так и практик), тайный советник, известный коллекционер, геополитик, большой любитель авиации, женат на одной из Демидовых, да к тому же и настоящий князь. Неплохо, верно? И все это об одном человеке - Семёне Семёновиче Абамелек-Лазареве (1857 — 1916).

Это был отрыск интересного рода (точнее даже двух родов).

Его отец - князь Семён Давыдович Абамелик-Лазарев неплохой художник и гусарский генерал-майор происходил из древнего армянского рода Абмелек (Абмелик). Они стали особо известны в середине 15 столетия, когдла переселились в Грузию. А в 1800 году дочь священника Симона Абамелик Елена стала женой царевича Давида Георгиевича и тифлисская ветвь рода была возведена грузинским царём в достоинство князей третьей степени. В Российской Империи род был признан в княжеском достоинстве в 1850 году. Так что настоящие князья.

А мать Семена Семеновича - это Елизавета Христофоровна Лазарева, дочь камергера, действительного тайного советника Христофора Екимовича Лазарева - чиновника и горнопромышленника армянского происхождения. Армянский род Лазаревых один из самых знаменитых в нашей стране. Привеченные и обласканные русскими царями ювелиры и промышленники Лазаревы играли действительно важную роль в жизни страны - были важным мостиком с Востоком. Достаточно сказать, что одна из главных драгоценностей российской казны - алмаз "Орлов" некоторое время назывался алмаз "Лазарев". Вот так-то :-)

Но, главное - это освоенный этой семьей Лазаревский институт восточных языков. Действительно, крайне важная вещь.

Вот такие вот интересные семьи.

Почему фамилия нашего героя двойная? После кончины тестя, последнего представителя фамилии Лазаревых в мужском колене, князь Семён Давыдович Абамелик 16 января 1873 года, по прошению жены, Высочайше утверждённым мнением Государственного совета дозволено принять фамилию действительного тайного советника Христофора Екимовича Лазарева, и именоваться впредь, потомственно, князем Абамелик-Лазаревым.

Не испытывающий никаких материальных проблем Семен Семенович с детства тянулся к знаниям. И серьезно.

В 1872—1877 годах учился в гимназии при Санкт-Петербургском историко-филологическом институте. В 1881 году окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата.

Дальше - больше. Отправился вместе с художником В. Д. Поленовым и профессором А. В. Праховым по странам Средиземноморья. В 1882 году, во время поездки в Сирию, на раскопках Пальмиры нашёл известняковую плиту с надписью на греческом и арамейском языках, содержащую таможенный тариф 137 г. н. э., сыгравшую затем большую роль в исследовании арамейского языка. Настолько большую, что Академия надписей Франции (одна из пяти академий Института Франции) признала Абамелек-Лазарева своим адъюнктом. В 1884 году он издал по результатам раскопок книгу "Пальмира", а несколько лет позже другую книгу — книгу "Джераш".

В дальнейшем переключился с филологических изысков к серьезному изучению горного дела и все, что с ним связано. Это неудивительно, он был членом Горного совета — коллегии при Горном департаменте Министерства Финансов (а затем Министерства Торговли и промышленности)

Абамелек-Лазарев — автор книг как по специальным вопросам горного дела и налогообложения в данной сфере.

Но и этого мало. Так получилось, что в определенный период времени князь увлекся геополитикой. И выпустил несколько стаей и даже книг так и по геополитическим и военным вопросам. Я читал его работы по оценке деятельности русской армии в русско-японскую войну - это неплохо очень даже.

Любил роскошь. Три его дома (2 в Италии - Вилла Абамелек (Рим) и Вилла Пратолино (Флоренция) и шикарный особняк в Санкт-Петербурге (наб. р. Мойки, д. 23 — Миллионная ул., д. 24) были прекрасно оформлены и буквально набиты прекрасным произведениями искусства.

Князь был большим знатоком и любителем красивой жизни.

Что сюда еще добавить? Страсть к авиации. Сам князь не летал - но обожал ее всем сердцем. Им был учреждён "Романовский кубок" — приз за авиационный перелёт из Санкт-Петербурга в Москву и обратно за 24 часа и "Кубок им. С. С. Абамелек-Лазарева" за перелёт из Одессы в Санкт-Петербург.

Это одна часть его жизни. А вторая - бизнес. Князю принадлежали Чёрмозский частный горнопромышленный округ и часть Кизеловского угольного бассейна, что делало его одним из металлургических королей того времени. К тому же, бизнес он делал аккуратно и грамотно. Его предприятия приносили немало прибыли. К концу жизни, с учетом всех факторов (в том числе и удачной женитьбы) его личное состояние было около 50 млн. рублей.

Я вообще удивляюсь, как он все успевал.

Семен Абамелик-Лазарев был попечителем Лазаревского института восточных языков; почётным мировым судьёй Крапивенского уезда Тульской губернии; членом Комитета Попечительства императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых; действительным членом Русского археологического общества; членом Особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования; членом Общества попечения об увечных воинах, калеках и брошенных детях; председателем строительного комитета русского православного храма в Риме (храм Св. Николая Чудотворца). Ну и родолжал по обычаю армянских предков Лазаревых финансово поддерживать армяно-григорианскую церковь в России.

В семейной жизни у него тоже было все относительно благополучно. В 1897 году князь женился на Моине (Марии) Демидовой, княжне Сан-Донато (1877—1950), дочери Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато. Брак был вполне счастливым, но к сожалению, бездетным. Таким образом, Семён Давыдович Абамелик-Лазарев стал последнем представителем рода.

Он умер внезапно от разрыва сердца, как говорится на ходу. Полный энергии и не старый еще человек.

Его нельзя назвать совсем приятным человеком лично - иногда он был высокомерен, а главное - был известным антисемитом. Да и иногда его консерватизм угнетал. Но в общем и целом, сделал много как для истории, так и для прославления своего имени в истории.

Вот так то...

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10175317.html

lj_ru_royalty

Понедельник, 01 Августа 2022 г. 13:10 (ссылка) lj_ru_royalty

Понедельник, 01 Августа 2022 г. 13:10 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

Продолжаем нашу небольшую серию. Сегодня поговорим о крайне неоднозначной фамилии. Впрочем, неоднозначной она была ва народной молве. Вот не любили их большинство населения Российской Империи. И если честно, не могу понять почему. В клане (ну если хотите-семье) "сахарных королей" Терещенок было полно действительно крутых и достойных людей. Да и остальные, не сказать, что были прям уж такие капиталисты-мироеды. Но тем не менее о Терещенко не всегда вспоминают положительно. Что профессиональные историки, что беллетристы. И мне кажется, зачастую двигает ими такое чувство как банальная зависть :-) Хотя....

Давайте сегодня вспомним коротко про этот клан, представители которого, насколько я понимаю, живы и по сей день.

герб Терещенко

Полноценным родовым гнездом этого клана (династии, семьи) можно считать славный Глухов, что в Сумской области.

Основателем клана считается Артемий Яковлевич Терещенко (1794— 1873).

ну, как то так....

Настоящая акула капитализма и по-настоящему оборотистый и предприимчивый человек. А как по иному говорить к человеку, который совершил головокружительную карьеру - от простого постушка до купца 1-й гильдии, потомственного почётного гражданина с Золотой медалью Синода, и, наконец, потомственного дворянина. Сильно, верно?

С ранней юности проявлял деловые качества и старался заработать. Не зря среди своих его называли не иначе как "карбованець" :-) Артемий Яковлевич смог очень неплохо подняться на поставках лдеса и хлеба в действующую армию во время Крымской войны, а на получившийся барыш

начал скупать или брать в аренду у разорившихся помещиков небольшие земли для выращивания сахарной свеклы. Ну а такуже начал ставить сахарные заводы и централизовывать производство сахара.

Заложив основу бизнеса, он отошел от дел - передав все в руки трех сыновей: Николы, Фёдора и Семёна, которые образовали "Товарищество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко", которое и вошло в историю.

Однако свое потомственное дворянство и Золотую медаль от Синода Артемий Терещенко получил вовсе не за успехи в бизнес начинаниях. За благотворительность. Чем заложил еще одну традицию - Терещенки всегда очень плотно и качественно занимались благотворительством и должны были оставить о себе замечательную память. Но не всегда, почему то эта память была светлой и доброй.

Конкретно Артемий Яковлевич построил ремесленное училище, женскую и мужскую гимназию, учительский институт, банк, бесплатную больницу Св. Ефросинии, приют для сирот, Трёх-Анастасьевскую церковь. Все в Глухове.

Из трех сыновей Артемия Терещенко, самым известиным был, безусловно Никола. Никола Артемьевич Терещенко (1819 — 1903) стал тайным советником и кавалером Орденов Белого орла и французского Почётного легиона, св. Владимира 2-й и 3-й степени, св. Анны 1-й степени, св. Станислава 1-й и 3-й степени.

Успевал все и всегда. И тянул не только свою семью, но и семьи своих братьев.

Плохо образованный, он был настоящей акулов в бизнесе, но при этом тратил огромные деньги на благотворительные цели. Именно Никола смог не только объеденить под своим началом имееющиеся сахарные заводы, но и разбил в прах конкурентов. К концу жизни Николе Артемьевичу принадлежало около 80 тысяч десятин земли, пять сахарных и рафинадных заводов, винокурни, паровые и водяные мельницы, которые были расположены в Черниговской, Киевской, Волынской, Харьковской, Подольской, Курской и Тульской губерниях. И это только его. На самом деле он контролировал и большиство заводов и земель братьев.

Занимался и иным бизнесом, но основой был именно сахар.

Ну и конечно же, благотворительностью занимался. В Глухове на его средства были построены: мужская и женская гимназии, ремесленное училище, пансион для гимназистов, детский приют, городское училище, городская больница, учительский институт со службами, уездный банк, ряд частных жилых домов и учительский институт. Ныне - государственный педагогический университет им. А. Довженко, старейший педагогический вуз на Украине.

Дальше - больше. В 1881 году в Киеве стараниями Николы Терещенко открывается училище для слепых, единственное в то время в России. В этом же году Никола Артемьевич выделяет деньги на строительство Мариинского детского приюта. Кроме того им были построены 4-я гимназия по Большой Васильковской, Киево-Печерская гимназия, приют-училище для глухонемых на Малодорогожицкой улице, колония для малолетних преступников, женская гимназия на Покровской улице, школа при Борисоглебской церкви, Троицкий народный дом, дом трудолюбия по Гоголевской улице, Покровская церковь на Соломенке, собор св. Николая в Покровском монастыре. Значительные средства он выделил на строительство Владимирского собора, был одним из инвесторов строительства в Киеве Политехнического института.

И этого еще мало :-) Именно Н.А.Терещенко пробовал создать автобусное сообщение между Киевом и Житомиром, став таким образом одним из пионеров автомобильного дела в России.

Вот такой вот человек.

У него было 6 детей - 2 сына и 4 дочки.

Старший сын Иван Николаевич Терещенко (1854 — 1903)

гласный Киевской городской думы, меценат, коллекционер.

Получил широкое признание как меценат за поддержку руководителя Киевской рисовальной школы Н. И. Мурашко, следовавшего принципам передвижников.

А еще один из главных соперников Третьякова в сборе картин.

Отец того самого банкира Михаила Ивановича Терещенко (1886 — 1956) — министра финансов, позднее — министра иностранных дел Временного правительства России.

Впрочем, это настоялько яркая и неоднозначная фигура, что о нем, пожалуй, поговорим отдельно :-)

Второй сын Александр Николович Терещенко (1856—1911) — киевский благотворитель и общественный деятель, почетный попечитель Киевской 1-й гимназии.

Кроме того, в 1905 году на его средства была устроена колония-дача в деревне Плюты, на берегу Днепра, для летнего отдыха более слабых учеников киевских гимназий, в том числе и Киевской 1-й. Колония находилась на содержании и под наблюдением начальства Киевского учебного округа. При этом активный монархист и махровый черносотенец.

старшая дочь - Варвара Николовна Ханенко (в девичестве Терещенко;1852— 1922) — киевский коллекционер и меценат.

В 1904 году в своем имении при селе Оленовке Варвара создала ремесленную школу для детей. В 1907 году Варвара Николаевна стала членом Киевского кустарного общества.

За годы жизни она со своим мужем собирала картины, которые впоследствии легли в основу частного музея.

Ну а сыном самой младшей дочери Николы Артемовича - Ефросиньи стал известнейший автодизайнер граф Алексей Владимирович Сахновский под прозвищем Mister Dream Car

Я уверен, что многие его творения вы знаете:

Кроме Николы Артемовича было еще брата, как мы с вами говорили выше.

Меценат и собиратель картин Фёдор Артемьевич Терещенко (1832—1894) — действительный статский советник, Гласный Городской думы Киева(с 1883 года).

Его старший сын Фёдор Фёдорович Терещенко (1888 — 1950) — известный авиаконструктор, член Киевского общества воздухоплавания.

Подрядчик военного ведомства, у которого начинали Игорь Сикорский и Дмитрий Григорович

Ну и младший брат Семён Артемьевич Терещенко (1839 — 1893) — директор Глуховского городского банка, владелец Глушковской суконной фабрики. С 26 сентября 1870 года стал чиновником особых поручений в Императорском обществе.

Его младший сын Николай Семёнович Терещенко (1871— 1919) —шахматист-любитель (имел I категорию) и шахматный меценат.

Вот такая вот фамилия.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10166426.html

lj_ru_royalty

Четверг, 21 Июля 2022 г. 16:50 (ссылка) lj_ru_royalty

Четверг, 21 Июля 2022 г. 16:50 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

В рамках моей серии про известные боярские роды России не раз и не два задавались вопросы в коментах по одежде знати отечественной.

Ну, что же. Давайте попробуем разобрать. Именно боярскую одежду. Дам трогать не будем - там отдельный разговор, пожалуй :-)

Итак, как примерно в нашем понимании выглядит боярин. Вот как то так:

Ну и что мы видим..

Особенностью костюма тех столетий столетий было одновременное ношение большого количества одежд. И не только в России. Вспомним одеяия японского тенно и двора, о которых мы говорилои вот тут вот:https://ru-royalty.livejournal.com/9380413.html

В общем, многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого. Так что боярин больше был похож на капусту :-))) И представляете как в этом всем было жарко. Особенно летом.

Сначала нательная рубашка - дорогая, с вышивками и с оберегами - а как без этого? :-) Христианство-христианством, а без чуточки язычества - никак.Нательные рубахи выкраивались из прямых полотнищ, без клиньев. Поверх них одевались сорочки или "красные" рубахи, то есть красивые, праздничные, сшитые уже из шелковых покупных тканей, или тонкой бумажной ткани - узорной или в полоску. Рукава были длиной в несколько аршин и собирались во множество складок, удерживаемые около запястья.

Сверху одевали кафтан или Кунтуш - одежда с отрезной приталенной спинкой и небольшими сборками и отворотами на рукавах.Рукава узкие, воротник отложной двубортный, на груди открыт, в талии застёгивался крючком. Длинный, ниже колен. Рукава свободно свисали или закидывались за плечи.

В Европе кунтуш не опоясывли. У нас же часто наоборот :-)

Пояс вообще являлся обязательной частью любого древнерусского костюма: будь то костюм женский, мужской или детский. Пояс отражал социальный статус его владельца, а также был знаком воинского отличия. Он мог указывать на место воина в княжеской рати, его заслуги, принадлежность к какому-либо роду и, наконец, семейное положение. У богачей пояса были шелковые и плетеные золотом и серебром, бархатные и кожаные. Их украшали драгоценными камнями и жемчугом.

Осенью сверху могли носить Однорядку. Этакий вид плаща, хотя по сути та же рубаха - но долгополая до щиколотки. Она была без воротника, с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. Однорядка застегивалась встык, и часто опоясывалась.

Однорядки так назывались потиому, что шились из одного ряда ткани, то есть не имели подкладки. Применялись зуфа, сукно и другие шерстяные ткани; украшались кружевом, нашивками, образцами и золотыми строками. Её носили осенью и в ненастную погоду, в рукава и внакидку.

Но чаще всего облачались не в Кунтуш, а в Охабень. Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата.

Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), "козырная" деталь — жесткий четырехугольный откидной воротник и боковые прорехи для рук. Воротник так и назвывался - "козырь" :-))

Очень изредка вместа Охабня использовали Терлик - одежда, употреблявшаяся в XVI конце XVII века, исключительно при дворе, во время приёма послов и торжественных выходов. И бояре облачались в нее крайне редко.

Поверх Охабня (кунтуша, кафтана) накидывась Ферязь - одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата. По указу от 19 декабря 1680 года в ферязи должны были являться ко двору в определённые дни бояре, окольничьи, думные и ближние люди, стольники, стряпчие, дворяне московские и дьяки.

По тому же указу ферязи были разделены на три разряда: золотые, бархатные и объяринные.

Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали вдоль фигуры до земли. Благодаря ферязи появилось выражение "работать спустя рукава". На грудь пришивались нашивки (по числу пуговиц) с завязками и кистями. Завязок 3, 4, 5 или 7. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. По краю ферези пришивалась "круживо" — кайма с украшениями.

Но и это еще не все :-) Поверх ферязи бояре еще накидывали шубу :-) Шубы были "холодной" одеждой, носились мехом внутрь, а наружная поверхность шилась из узорного бархата и парчи, а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки. Шубы были двух видов русская и турская. Первые походили на кафтаны и сильно расширялись книзу — подол порой достигал ширины в 3,5 метра. Их рукава свисали почти до пола, а отложной меховой воротник начинался от самой груди. Застегивалась "русская" шуба на завязки-шнурки.

Вторая — турская шуба — была парадной. В ней официально разрешалось находиться в помещении и сидеть на званом обеде. Носили такую одежду внакидку, застегивая на одиннадцать серебряных пуговиц или кляпыши с петлями. Рукав турской шубы был шире русской, а длина — короче. Меховая оторочка спускалась до самого низа одежды.

На ногах у боярина были шелковые портки. Обувь состоятельных людей составляла сапоги, чоботы, башмаки и четыги. Все они делались из телячьей кожи, а у богатых из персидского и турецкого сафьяна. Сапоги имели подковы с множеством гвоздей, иногда из драгоценных металлов.

А еще боярин носил аж 3 головных убора.

Прежде всего, Тафью - маленькую плоскую и круглая шапочку, плотно закрывающую макушку головы — подобие тюбетейки или ермолки, которую носили в старину.

Поверх одевали Мурмолку - высокая шапка с плоской тульей из алтабаса, бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами. Мурмолки украшались иногда запонкой с жемчугом и белым дорогим пером.

Ну и конечно же так называемая Шапка горлатная. Это высокий (с локоть длиной) парадный головной убор цилиндрической формы с бархатным или парчовым верхом.

Такие шапки шились из меха на горлышках пушных зверей (чернобурых лис, куниц, песцов, соболей), откуда и пошло название.

Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.По шапке можно было определить принадлежность человека к социальному слою. Отсюда пошла и поговорка: "По Сеньке и шапка".

Вот как то коротко вот так.

Надеюсь, было интересно :-)

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10156486.html

lj_ru_royalty

Среда, 29 Июня 2022 г. 13:20 (ссылка) lj_ru_royalty

Среда, 29 Июня 2022 г. 13:20 (ссылка)

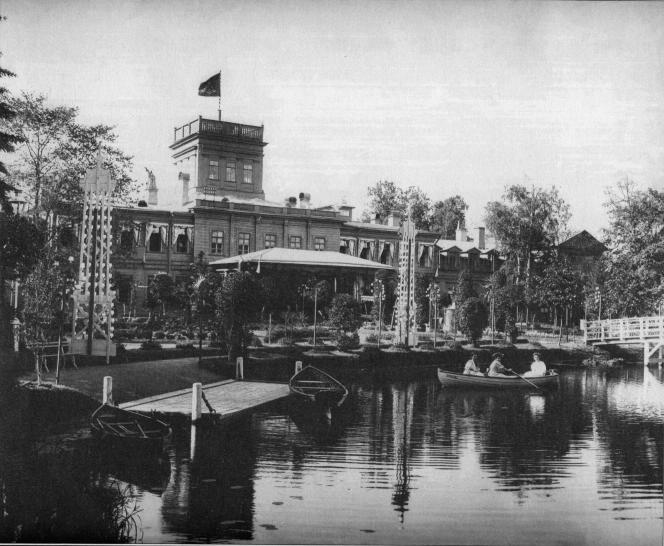

"Яхт-клуб - какое волшебное слово!

Сколько людей, проходивших по Морской,

бросали завистливые взгляды на эту святыню,

на этот предмет их заветных желаний".

Мария Клейнмихель.

Здравствуйте уважаемые.

Настоящее место притяжение всех сливок империи. Очень крутое место!

Членами клуба были великие князья, придворные, дипломаты, высокопоставленные чиновники и гвардейские офицеры. Количество участников было ограничено 125. Попасть в клуб было крайне непросто.

Члены императорской фамилии и представители дипломатического корпуса принимались в клуб просто по заявлению, а вот для остальных кандидатов существовали строгие правила. Мало таго, что требовалось 3 рекомендации, так еще и каждого участника выносили на голосование путем передачи шаров За и Против. Соответственно, белые - За, черные-Против. НО, только в яхт-клубе курс черных-белых был не 1 к 1, и даже не 1 к 3, а аж 1 к 5. То есть один черный шар был равен 5 белым.

Учрежден клуб был 1 мая 1846 года и организован по образу подобных европейских спортивных обществ. Но тут не стоит путать Императорский яхт-клуб и Речным яхт-клубом. Там все было проще. Официально оба клуба считались преемником Невского флота, учреждённого Петром I в 1713 году.

Для руководства клубом образован специальный комитет в составе князя А. Я. Лобанова-Ростовского, контр-адмирала М. А. Путятина, И. А. Рибопьера, графа И. А. Шувалова, князя Б. Д. Голицына и графа Ф. К. Апраксина. В числе почётных членов состояли адмиралы Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, Ф. П. Литке.

Во главе яхт-клуба стоял командор. Первым был "локомотив" всего этого начинания и большой любитель яхтенного спорта замечательный историк и вообще ярчайший человек князь Александр Последним был барон В. Б. Фредерикс.

Член клуба должен был иметь яхту водоизмещением не менее 20 тонн (позже понизили до 10 тонн). Если у вступавшего в клуб яхты не было, он обязан был её приобрести в течении двух лет. И по определенным лекалам постреонную. Ну и вступительный взнос был очень немалым.

Хотя, справедливости ради, это был не только и не столько клуб выкопоставленных яхтсменов. Это было место тусовок, место встречь. Очень хорошо и много об этом всем писала баронесса Кленмихель, а она знала о чем говорит :-)

Располагался клуб в доме 31 по Большой Морской улице в доме Лобанова-Ростовского.

Сами яхты и пристани были на Крестовском.

Главной достопримечательностью клуба был его ресторан. Порядок обеда строго регламентировался: "Час обеденного времени назначался Общим собранием. Горячие кушанья после 2-ух часов ночи могут подаваться во все комнаты клуба, кроме газетной. Холодные же могут быть подаваемы во всякое время и во все без исключения комнаты.Курить табак можно было везде, кроме столовой комнаты в определённые часы. Любимым вином была марсала. Пользовались популярностью игры: кегли, карты и бильярд".

В общем, любопытное место.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10133010.html

lj_ru_royalty

Вторник, 28 Июня 2022 г. 13:00 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 28 Июня 2022 г. 13:00 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

Наконец завершаем мы с вами нами небельшую серию. У нас осталось 2 родственных рода. Собственно говоря, Романовы (о которых нет смысла писать - и так делаю это с завидным постоянством) и Шереметьевы - о них то и поговорим :-)

Ну а еще четыре фамили в которых молодые люди часто миновали чин Окольничьего и становились боярами мы разбирать не будем. Это происходило не на постоянной основе. Вот эти фамилии:

князья Долгоруковы, князья Прозоровские, князья Ромодановские и дворяне Салтыковы.

Но вернемся к Шереметьевым. Большой и разспространенный род. Кроме главной, графской ветви, есть и другие.

Как я и говорил, Шереметьевы близкие родственники Романовых. У них общий предок - некие Андрей Кобыла из Прибалтики и его сын Фёдор Кошка. Праправнуком Кобылы был Андрей Константинович Беззубцев по прозвищу Шеремет. От Андрея Шеремета и пошли Шереметевы. Это прозвище переводится как "отличный", "превосходный".

Кроме родственных связей с Романовыми, Шереметьевы активно роднились и с Рюриковичами. Самый яркий пример, пожалуй, правнучка Андрея Шеремета Елена Ивановна была замужем за сыном Ивана Грозного царевичем Иваном.

В общем, интересный и богатый род, существующий и по сей день.

Роду принадлежали такие замечательные места как Усадьба Кусково

усадьба Останкино

Остафьево

Фонтанный дом

Шереметьевский замок

и Ульянка

Среди самых известнвых представителей роды можно выделить

графа Бориса Петровича Шереметева (1652— 1719)

Сподвижник Петра Великого. Военачальник, дипломат, один из первых русских генерал-фельдмаршалов. Рыцарь мальтийского ордена. Любимец солдат.

В 1706 году первым в истории Российского царства возведён в графское достоинство. Первый русский православный почетный кавалер католического Ордена Св. Иоанна Иерусалимского.

Первый "владелец" Марты Скавронской, будущей императорицы Екатерины I.

графа Пётра Борисовича Шереметева (1713— 1788)

Военный, меценат, знаток искусства. Генерал-аншеф, обер-камергер Императорского двора, сенатор. Мсковский губернский предводитель дворянства. Владелец усадеб Кусково, Останкино. Создал балетную и живописную школы, крепостной театр.

Товарищ детства императора Петра II

графа Николая Петровича Шереметева (1751— 1809)

Покровитель искусств, меценат; музыкант. Один из богатейших людей в Российской империи. Обер-гофмаршал, обер-камергер, действительный тайный советник, сенатор, директор Московского дворянского банка, основатель Странноприимного дома в Москве и Невской богадельни в Петербурге.

Супруг Просковьи Жемчуговой, крепостной актрисы

графа Сергея Дмитриевича Шереметева (1844—1918)

Общественный деятель, историк, коллекционер. Обер-егермейстер. Действительный тайный советник. Сын Дмитрия Николаевича Шереметьева

Крупнейший землевладелец, ему принадлежали подмосковные Кусково, Михайловское, Введенское, Остафьево, Фонтанный дом в Петербурге.

В честь него была названа железнодорожная платформа "Шереметьевская", по названию которой, в свою очередь, впоследствии был назван аэропорт Шереметьево.

Ивана Васильевича Меньшого Шереметева (умер в 1577 году)

Воевода и боярин, один из главных приближённых Ивана Грозного. Член Избранной рады.

Свирепый воин, участник походов государя против Казани, Крыма, Ливонии и Литвы. Прозвище - "ужас крымцев".

![]()

Погиб при осаде Ревеля.

Фёдора Ивановича Шереметева (в иночестве Феодосий) (умер в 1650 году)

Боярин, воевода и государственный деятель из рода Шереметевых. Член Семибоярщины.

Человек интересной судьбы.

Подписал избирательную грамоту на царство Бориса Годунова, но затем примкнул к враждебной Годунову партии Романовых. После перешел под знамена Лжедмитрия I. Служил Василию Шуйскому, после присягал польскому королевичу Владиславу. Вместе с поляками выдержал осаду и вышел из Москвы только по освобождении её Дмитрием Пожарским. Самым активным образом способствовал избранию Михаила Фёдоровича на царство и возглавлял посольство Земского собора в Кострому, сумевшее 14 марта 1613 года уговорить Михаила принять царский венец.

В общем о нем я писал отдельно :-)

Среди иных Шереметьевых:

Иван Васильевич Большой Шереметев (умер в 1577 году)

Окольничий, боярин, воевода, член Избранной рады и влиятельный член Земской боярской думы. Принимал активное участие в походе на Казань, в Ливонской войне и других военных кампаниях.

Никита Васильевич Шереметев (умер в 1564 году)

Военный и государственный деятель, окольничий, боярин и воевода. Участник войн при Иване Грозном. Брат Ивана Васильевича Большого.

Казнен по приказу царя

Василий Борисович Шереметев (1622 — 1682)

Военный и государственный деятель, стольник, боярин, воевода во Мценске, Тобольске, Смоленске, Могилеве и Киеве, крупный полководец.

граф Дмитрий Николаевич Шереметев (1803 — 1871)

Камергер и гофмейстер, известный своей благотворительной деятельностью.

Был попечителем Странноприимного дома в Москве, жертвуя огромные суммы в дополнение к средствам, оговоренным при открытии учреждения. Во времена его деятельности прижилась поговорка "жить на шереметевский счёт". В середине XIX в. на этот счёт существовали московские храмы, обители, гимназии, приюты и отчасти Петербургский университет.

Граф Александр Дмитриевич Шереметев (1859— 1931)

Свиты Его Величества генерал-майор.

Меценат и музыкант-любитель, создатель частного оркестра, начальник Придворной певческой капеллы. Основатель Российского Пожарного общества.

Сын Дмитрия Николаевича Шереметьева, брат Сергея Дмитриевеча Шереметьева

Василий Александрович Шереметев (1795—1862)

Действительный тайный советник. Глава ряда губерний Российской империи, министр государственных имуществ.

граф Дмитрий Сергеевич Шереметев (1869— 1943)

Полковник Кавалергардского полка. Флигель-адъютант. Состоял в ближайшем окружении императора Николая II - был его другом

граф Павел Сергеевич Шереметев (1871—1943)

Общественный деятель, историк и художник, статский советник, камергер.

граф Пётр Петрович Шереметев (родился в 1931 году)

Архитектор, меценат и общественный деятель. Нынешний глава династии и Дома Шереметевых. Почетный Председатель президиума Международного совета российских соотечественников. Ректор Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова. Председатель Российского музыкального общества в Париже.

Соучредитель Ивановского кадетского корпуса, Ивановского университета образования и имиджа, Президент "Шереметев-центра" в Иванове, Томске и Ярославле. Кавалер ордена Искусств и литературы (Франция), Кавалер Ордена Дружбы (Россия), Лауреат премии имени Людвига Нобеля

Елена Ивановна Шереметева, в постриге Леонида — третья и последняя жена царевича Ивана, сноха Ивана Грозного.

княгиня Наталия Борисовна Долгорукова (Долгорукая) (урождённая графиня Шереметева, после пострига схимонахиня Нектария) (1714 — 1771)

Мемуаристка XVIII века, одна из первых русских писательниц. Дочь графа Б. П. Шереметева

Надеюсь, вам было интересно.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10131354.html

lj_ru_royalty

Пятница, 24 Июня 2022 г. 11:44 (ссылка) lj_ru_royalty

Пятница, 24 Июня 2022 г. 11:44 (ссылка)

Винтерхальтер Княгиня Олимпиада Владимировна Барятинская, урожденная Каблукова, с 1842 года жена князя Анатолия Ивановича Барятинского (1821-1881).

- Его жена, хотя умственно ограничена почти до глупости, является примером, однако,

не единственным в Санкт-Петербурге, смеси глупости с большой хитростью;

никто лучше нее не знает, с кем полезнее разговаривать, улыбаться и быть любезным.

Очень красивая внешне, но без всякого образования, она сочетает в себе всю

вульгарность служанки с самыми забавными претензиями на то, чтобы играть роль благородной дамы.

Ее разговор не отличается разнообразием: вульгарный и скучный. Когда умер

Николай Павлович (император Николай 1), принцесса Олимпиада Владимировна до того

повторяла всем одну и ту же фразу: “Это умер наш общий отец”, что

ее прозвали траурным попугаем.

© Князь Петр Владимирович Долгоруков.

Долгоруков П. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта

Портрет кн. Барятинского А.И. кисти Кристины Робертсон, 1840 год

- Князь был человек самый пустейший и промотал всё свое состояние. Он жил в долгу

как в шелку. Император Александр II неоднократно платил его долги, но князь,

не имея гроша в кармане, продолжал мотать деньги беспрерывно. Несколько лет сряду

он в Петербурге давал на Масленице завтраки с танцами, а когда командовал в Царском

Селе стрелковым батальоном, приезжал вечером в Петербург в оперу в особом поезде,

заказанном на железной дороге исключительно для себя. Эта роскошь, которой

не позволяли себе и люди, имеющее хорошее состояние, стоила ему по сорока

рублей серебром на вечер

© Князь Петр Владимирович Долгоруков.

НО

По словам писателя В. А. Инсарского:

Князь Анатолий Барятинский был человек сердечный, простоты и человечности в нём было

гораздо больше, чем в других его братьях.

https://ru-royalty.livejournal.com/10123543.html

lj_ru_royalty

Вторник, 21 Июня 2022 г. 15:10 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 21 Июня 2022 г. 15:10 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

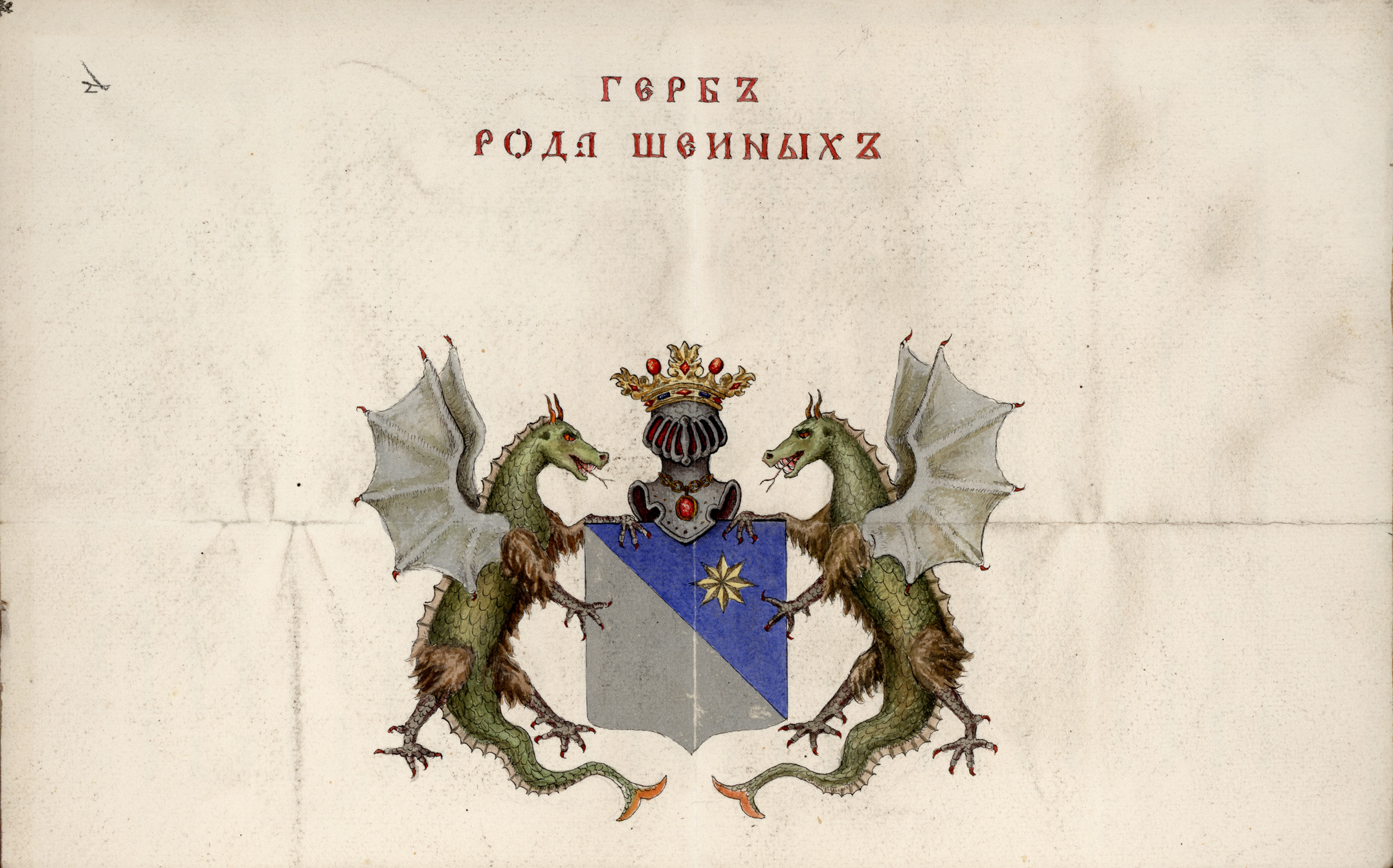

В прошлый раз мы с вами вспоминали Морозовых, и упомянули, что их ближними родственниками были Шеины.

Происходят от новгордца Михаила Прушанина, а конкретно Шины от Василия Михайловича Морозова по прозвищу Шея.

Среди этого рода было несколько интересных людей.

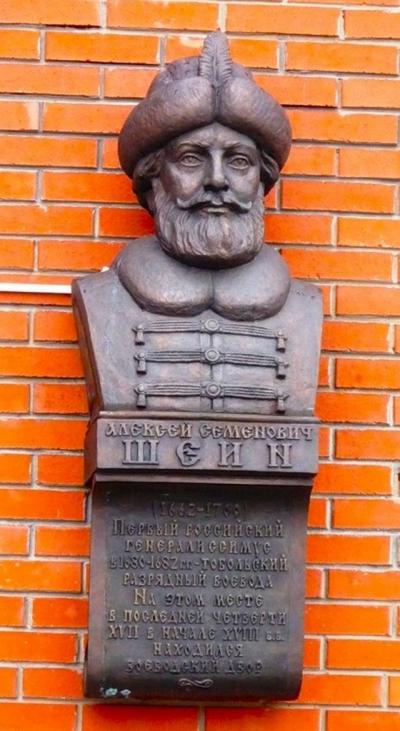

И прежде всего,конечно, Алексей Семёнович Шеин (1652— 1700)

Сподвижник Петра Великого. Государственный и военный деятель, ближний боярин.Первый русский генералиссимус.

Главнокомандующий всей армией, командующим артиллерией, конницей и глава (судья) Иноземского приказа. Организатор первой в России навигацкой школы

Ну и Михаил Борисович Шеин (1578— 1634)

Полководец, военный и государственный деятель, окольничий, боярин.

Участник Серпуховского похода Бориса Годунова против крымских татар. Воевода Пронский и Мценский, Новгорода-Северского, Ливенский. Герой битвы при Добрыничах , спаситель князя Фёдора Мстиславского. Активный участник подавления восстания Болотникова (1606—1607)

Казнён по государственному указу в Москве на Красной площади по обвинению в неудачном развитии осады Смоленска. Яркая и противоречивая фигура.

Среди других представителей рода Дмитрий Васильевич Шеин (умер в 1506 году)

Воевода, дипломат и боярин на службе у московских князей Ивана III и Василия III.

Один из героев Битвы на реке Ведроши. Погиб в плену в неудачном Казанском походе.

Сын Василия Михайловича Морозова. Первый собственно Шеин.

Василий Дмитриевич Шеин (умер в 1550 году)

Военный и государственный деятель, окольничий, боярин, дмитровский дворецкий, воевода, сын боярина Дмитрия Васильевича Шеина. Брат — Ивана Дмитриевича Шеина и Юрия Дмитриевича Шеина

Первый воевода во Владимире и Гороховце

Юрий Дмитриевич Шеин (умер в 1546 году)

Тверской дворецкий, окольничий, боярин и воевода на службе у московского князя Василия III и малолетнего царя Ивана IV Грозного.

Воевода в Мценске.

Иван Дмитриевич Шеин (умер в 1556 году)

Военный и государственный деятель, окольничий, воевода и боярин в царствование Ивана Васильевича Грозного. Воевода в Коломне.

Андрей Иванович Шеин ( умер в 1568 году)

Военный и государственный деятель, сын боярский и голова, затем дворянин московский и воевода, боярин в царствование Ивана Васильевича Грозного. Сын Ивана Дмитриевича Шеина.

Воевода в Мценске и Свияжке. Казнен царем по навету.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10118774.html

lj_ru_royalty

Вторник, 14 Июня 2022 г. 14:49 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 14 Июня 2022 г. 14:49 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

У нас очередной боярский клан. Первоначально дворянский, но сильно поднявшийся с помощью князей Урусовых о которых мы с вами вспоминали уже ранее. Речь сегодня пойдет о Морозовых. Но тут почему то часто возникает путаница. Милионщики и купцы-староверы Морозовы (тот же Савва Тимофеевич) не имеют к дворянскому роду вообще никакого отношения. Они вообще крестьяне первоначально.

А вот родоначальником дворян Морозовых считается некий Михаил Прус, осевший в Новгороде в начале XIII века. Верой и правдой служил Новгороду и участвовал во многих походах, в том числе в Невской битве молодого княза Александра Ярославовича, за которую тот и получил свое прозвище Александр Невский.

От детей и внуков Михаила Прушанина произошли несколько известный в России родов. Например Шеины, Козловы,Салтыковы, Скрябины, Тучковы, Давыдовы. И, конечно же, Морозовы.

Первым Морозовым считается Иван Семёнович, прозванный Мороз.

Один из его сыновей Лев Иванович Морозов-Мозырь - воевода великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского (08 сентября 1380) командуя полком левой руки, участвовал в Куликовской битве и пал смертью храбрых на поле боя.

Ну и дальше род активно рос и развивался.

Среди самых ярких представителей клана я бы выделил

Бориса Ивановича Морозова (1590— 1661)

Боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царском дворе. Он один из крупнейших землевладельцев своего времени, но один из главных виновников Соляного бунта 1648 года, вспыхнувшего из-за вводимых им непомерных цен на соль. А еще огромный апологет западной культуры и почти революционер в российском укладе. Интересовался техническими и культурными достижениями Европы, приглашал на службу в Россию иностранных специалистов.

Женился на сестре царицы — Анне Ильиничне Милославской

Ярчайшая личность.

Василия Петровича Морозова (умер 1630)

Военный и государственный деятель, окольничий, боярин, воевода в Туле, Пскове и Казани.

Сражался с Лжедмитрием, болотниковцами. Был в составе Первого и Второго Народного ополчения.

Герой обороны Пскова от шведов

Среди других представителей клана

Иван Григорьевич Морозов-Поплевин (умер в 1554 году)

Государственный и военный деятель, сын боярский и голова, затем окольничий, боярин и воевода. Возглавлял Боярскую Думу.

Служил при 3 государях (Иване III Васильевиче, Василии III Ивановиче и Иване IV Васильевиче Грозном).

Василий Григорьевич Морозов-Поплевин (умер в 1538 году)

Государственный и военный деятель, сын боярский и голова, затем окольничий, боярин и воевода в правление Ивана III Васильевича, Василия III Ивановича и Елены Глинской. Дипломат. Брат Ивана Григорьевича Морозова-Поплевина

Михаил Яковлевич Морозов-Поплевин (умер в 1573 году)

Военный и государственный деятель, дипломат, воевода, окольничий и боярин.

Был первым воеводой большого полка, то есть главнокомандующим русского войска в походе на крепость Изборск, отбив её у литовцев. Был казнен Иваном Грозным с женой и сыновьями

Пётр Васильевич Морозов-Поплевин (умер в 1580 году)

Военный и государственный деятель, окольничий, воевода и боярин, младший из трёх сыновей воеводы и боярина Василия Григорьевича Морозова-Поплевина.

Яркий военачальник Ливонской войны

Глеб Иванович Морозов (1593 —1662)

Боярин и воевода

Брат Бориса Ивановича Морозова. Вторым браком был женат на Феодосии Соковниной, прославившейся как сторонница старообрядчества - та самая "Боярыня Морозова" со всей вам с детства известной картины.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10106570.html

lj_ru_royalty

Вторник, 14 Июня 2022 г. 13:00 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 14 Июня 2022 г. 13:00 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

У нас очередной боярский клан. Первоначально дворянский, но сильно поднявшийся с помощью князей Урусовых о которых мы с вами вспоминали уже ранее. Речь сегодня пойдет о Морозовых. Но тут почему то часто возникает путаница. Милионщики и купцы-староверы Морозовы (тот же Савва Тимофеевич) не имеют к дворянскому роду вообще никакого отношения. Они вообще крестьяне первоначально.

А вот родоначальником дворян Морозовых считается некий Михаил Прус, осевший в Новгороде в начале XIII века. Верой и правдой служил Новгороду и участвовал во многих походах, в том числе в Невской битве молодого княза Александра Ярославовича, за которую тот и получил свое прозвище Александр Невский.

От детей и внуков Михаила Прушанина произошли несколько известный в России родов. Например Шеины, Козловы,Салтыковы, Скрябины, Тучковы, Давыдовы. И, конечно же, Морозовы.

Первым Морозовым считается Иван Семёнович, прозванный Мороз.

Один из его сыновей Лев Иванович Морозов-Мозырь - воевода великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского (08 сентября 1380) командуя полком левой руки, участвовал в Куликовской битве и пал смертью храбрых на поле боя.

Ну и дальше род активно рос и развивался.

Среди самых ярких представителей клана я бы выделил

Бориса Ивановича Морозова (1590— 1661)

Боярин, воспитатель царя Алексея Михайловича. До конца жизни Морозов оставался самым близким и влиятельным человеком при царском дворе. Он один из крупнейших землевладельцев своего времени, но один из главных виновников Соляного бунта 1648 года, вспыхнувшего из-за вводимых им непомерных цен на соль. А еще огромный апологет западной культуры и почти революционер в российском укладе. Интересовался техническими и культурными достижениями Европы, приглашал на службу в Россию иностранных специалистов.

Женился на сестре царицы — Анне Ильиничне Милославской

Ярчайшая личность.

Василия Петровича Морозова (умер 1630)

Военный и государственный деятель, окольничий, боярин, воевода в Туле, Пскове и Казани.

Сражался с Лжедмитрием, болотниковцами. Был в составе Первого и Второго Народного ополчения.

Герой обороны Пскова от шведов

Среди других представителей клана

Иван Григорьевич Морозов-Поплевин (умер в 1554 году)

Государственный и военный деятель, сын боярский и голова, затем окольничий, боярин и воевода. Возглавлял Боярскую Думу.

Служил при 3 государях (Иване III Васильевиче, Василии III Ивановиче и Иване IV Васильевиче Грозном).

Василий Григорьевич Морозов-Поплевин (умер в 1538 году)

Государственный и военный деятель, сын боярский и голова, затем окольничий, боярин и воевода в правление Ивана III Васильевича, Василия III Ивановича и Елены Глинской. Дипломат. Брат Ивана Григорьевича Морозова-Поплевина

Михаил Яковлевич Морозов-Поплевин (умер в 1573 году)

Военный и государственный деятель, дипломат, воевода, окольничий и боярин.

Был первым воеводой большого полка, то есть главнокомандующим русского войска в походе на крепость Изборск, отбив её у литовцев. Был казнен Иваном Грозным с женой и сыновьями

Пётр Васильевич Морозов-Поплевин (умер в 1580 году)

Военный и государственный деятель, окольничий, воевода и боярин, младший из трёх сыновей воеводы и боярина Василия Григорьевича Морозова-Поплевина.

Яркий военачальник Ливонской войны

Глеб Иванович Морозов (1593 —1662)

Боярин и воевода

Брат Бориса Ивановича Морозова. Вторым браком был женат на Феодосии Соковниной, прославившейся как сторонница старообрядчества - та самая "Боярыня Морозова" со всей вам с детства известной картины.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10106332.html

lj_ru_royalty

Вторник, 07 Июня 2022 г. 13:20 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 07 Июня 2022 г. 13:20 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

Сегодня у нас очередной и, по сути, последний из старых боярских семей России, имеющий особый статус в Российском государстве. Хотя насчет "старости" это, конечно, относительно. Разве можно их сравнить с Урусовыми или Воротынскими? Нет, конечно :-) Но тем не менее...

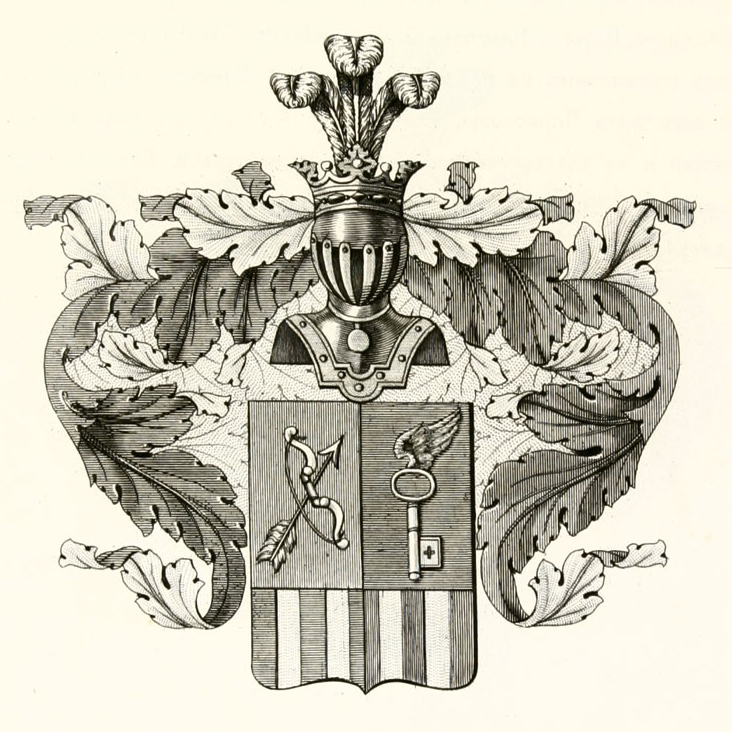

Итак, представляю вам самый незнатный и "молодой" из "старых" боярских кланов - Черкасовых.

Как вы уже могли понять из названия - род выходцев из Украины. Как вы могли понять? Ну черкасы (не путать с черкесами) - это одно из названий казачества. Кстати, на Украине такой красивый город на Днепре стоит - Черкассы - ну так вот, насколько я понимаю, его этимология связана как раз с Кавказом, а не с украинскими казакми. Но мы отвлеклись.

Черкасовы - добрая крепкая казацкая семья.

Первым видным представителем рода в Московии был Мирон Никитич Черкасов, которому пожаловали грамотой за службу в 1654 году.

Его трое сыновей были уже очень даже на виду. Федот Миронович — московский дворянин, а Иван и Кондратий Мироновичи — стали стольниками. Это ветвь так называемых Дворян Черкасовых, у которой был собственный герб.

Но куда более известа другая ветвь Черкасовых - баронская.

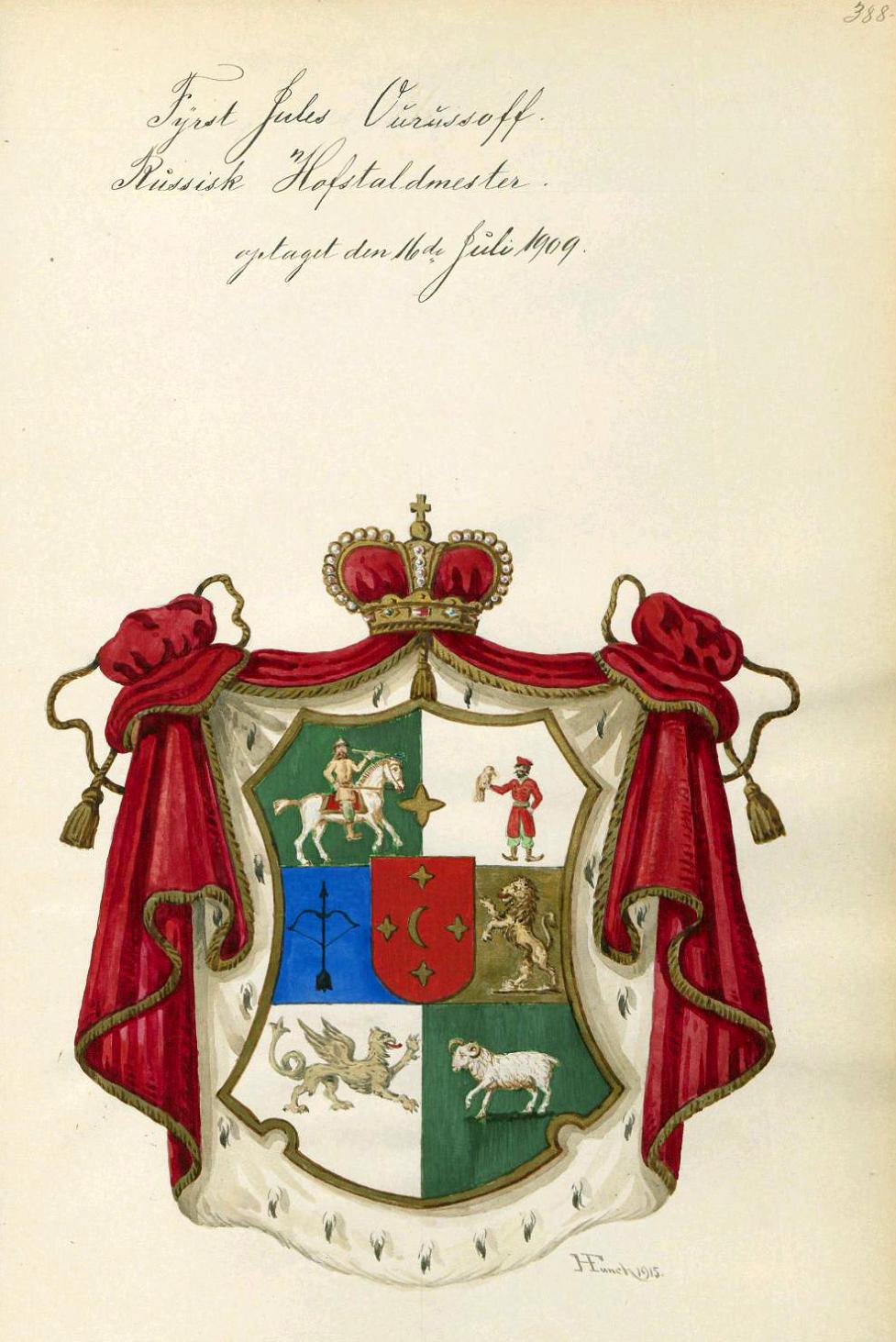

герб баронов Черкаских

Ее основателем считается Иван Антонович Черкасов (1692 — 1758), начавший службу в 13 лет в 1705 году писарем в канцелярии и дослужившийся до "тайного секретаря кабинета Его Императорского Величества", а главное - стал важным подвижником Петра Великого.

Ярчайший представитель, игравший большую роль в интригах и дипломатии при дворе. Получил опалу и был сослан в Астрахань, но смог вернутся при Елизавете Петровне и достиг пика могущества. Она и сделал его бароном

У Ивана Антоновича было 3 сыновей, двое из которых стали яркими представителями

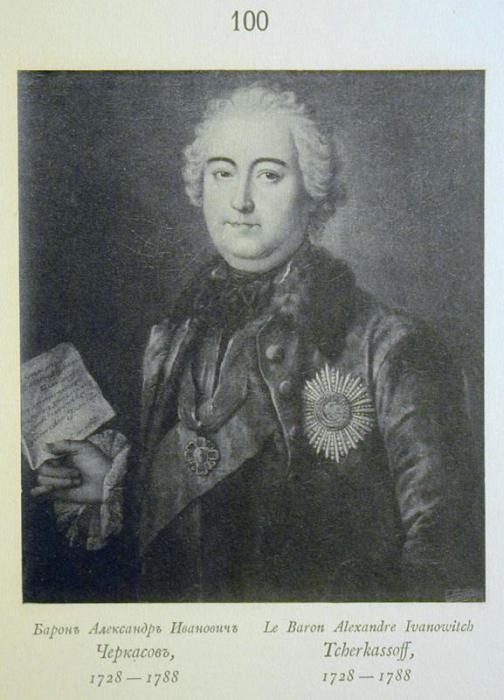

Старший - барон Александр Иванович Черкасов (1728 — 1788) — первый президент Медицинской коллегии, действительный тайный советник.

Получил отличное образование в Кембридже.

Член суда над подпоручиком Мировичем, организатором неудачного освобождения низложенного императора Ивана VI. Привез в Россию английского доктора, который сделал прививку от оспы Императрице Екатерине II и наследнику престола.

Был женат на Гедвиге Елизавете Бирон (1727—1797), единственной дочери герцога Курляндского и надзирательнице над фрейлинами императрицы.

Несмотря на то, что Гедвига не только не отличалась красотой, но и была горбатой, брак был на удивление гармоничным и счастливым.

Младший - барон Иван Иванович Черкасов (1732— 1811)

Вице-адмирал, правда злые языки назвали его "речной моряк", так как в море не выходил ни разу. Сподвижник и хороший товарищ Петра III. Был женат на Елизавете Михайловне Белосельской, богатой представительнецей сиятельного рода.

Дочерью Александра Ивановича Черкасова была Елизавета Александровна Пальменбах (урождённая баронесса Черкасова; 1761 — 1832)

Фрейлина российского императорского двора, начальница Смольного института благородных девиц в 1797—1802 годах.

Дама ордена Святой Екатерины Малого креста.

Среди других представителей рода

Барон Алексей Иванович Черкасов (1799 —1855)

Участник восстания декабристов.

Приговорён к каторжным работам на 2 года. После освобождения находился на поселении в Берёзове Тобольской губернии, затем его было разрешено перевести в Ялуторовск.

В 1837 года определён рядовым в Тенгинский пехотный полк и отправлен на Кавказ. Вернул себе офицерские погоня храбростью и удалью

Барон Пётр Иванович Черкасов (1796— 1867)

Полковник русской императорской армии. Брат декабриста Алексея Ивановича Черкасова.

Барон Павел Гаврилович Черкасов (1854 — 1922)

Действительный статский советник в звании камергера Высочайшего двора. Заведующий оброчными статьями кабинета Его Императорского Величества, основатель и редактор вестника "Русский союз рыболовов-удильщиков", а также автор более 300 статей по рыболовству

Барон Николай Гаврилович Черкасов (1861 — после 1929)

Общественный деятель и политик, член III Государственной думы от Московской губернии.

Баронесса Лидия Яковлевна Черкасова (1839- 1882)

Писательница.

Дебютировала на литературном поприще в 1859 году под псевдонимом "Л. Долинская" в журнале "Развлечении". Сотрудничала в "Русском мире", в "Русском вестнике", в "Русском обозрении" и других периодических печатных изданиях.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10096004.html

lj_ru_royalty

Вторник, 31 Мая 2022 г. 13:20 (ссылка) lj_ru_royalty

Вторник, 31 Мая 2022 г. 13:20 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

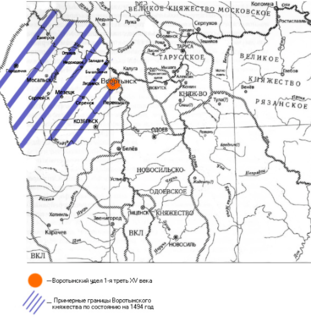

Сегодня у нас на очереди один из самых-самых родовитых Ордынских родов, ставших ярким и известным в России. Ближайшие родственники Юсуповых (общим был их общий предок - знаменитый Едигей) они вошли в состав русской знати в конце 16 столетия и с тех пор верой и правдой служат Отчизне. Род то разростался неимоверно, то почти исчезал. Однако, до сих пор представителей Урусовых можно встретить как на пост-советском пространстве, так и за рубежом.

Основателем русского рода князей Урусовых считается Ногайский бий (князь) Урус (умер в 1590 году). Около 1586/1587 года он вместе с тремя сыновьями принес присягу на верность Русскому государству. Получил в кормление город Касимов и Урусовы стали царями Касимовскими.

Его внук Касим-мурза, после крещения князь Андрей Сатыевич Урусов (1590—1647) дальше был воеводой нижегородским.

Впоследствии род Урусовых разделился на 4 больших ветви - Старшие Урусовы, младшие Урусовы, Московский Урусовы и Ярославские Урусовы.

Обладали многочисленными поместьями, главными из которых были Спасское в Ярославской губернии,Осташёво, что под Волоколамском, Спасс-Торбеево под Москвой.

Осташово

Среди самых ярких представителей рода:

Князь Пётр Арсланович Урусов или Пётр Урусов-старший (он же Урак бин Джан-Арслан или Орак Янарслан улы)

Ногайский мурза и один из главных авантюристов Смутного времени. Лично убил Лжедмитрия II ("Тушинского вора") и попытался раскрутить Лжедмитрия IV ("Астраханского вора")

В дальнейшем породнился с беком крымских ногаев Кантемиром, который затеял гражданскую войну в ханстве.

Князь Василий Алексеевич Урусов (1690 — 1741)

Генерал-поручик и контр-адмирал.

Служил в Датском флоте.

Участник создания Каспийской военной флотилии. Один из основателей Оренбурга. Управляющий Морской академией и школами. В 1739—41 годах, командуя Оренбургской экспедицией, жестоко подавил восстание башкир.

брат Григория Алексеевича Урусова

Князь Александр Александрович Урусов (1726 — 1807)

Полковник, известный археолог, минеролог, просветитель, специалист в области естествознания, почётный член Императорской академии наук и меценат.

В 1803 году подарил Императорскому Московскому университету свою обширную коллекцию минералов, монет, редких энкаустических картин, медалей и мозаик, а также библиотеку. Коллекцию Урусов собирал 40 лет, в музее они были расположены в шести залах, особенно выделялись мозаики из белого и красного янтаря и натуральной необделанной жемчужины. Музей университета был разграблен Наполеоном в 1812 году.

Князь Сергей Семёнович Урусов (1827 — 1897)

Выдающийся шахматист и математик XIX века. В его честь назван "Гамбит Урусова".

Среди других представителей рода.

Князь Семён Андреевич Урусов (1610—1657)

Военный и государственный деятель

Стольник, кравчий, затем дворянин Московского разряда, воевода новгородский и, наконец, боярин.

Разбил поляков при Верховицах.

Сын князя Андрея Сатыевича (Касым-мурзы) и княжны Марии Васильевны Тюменской, происходящей из рода сибирского хана Кучума.

Князь Пётр Семёнович Урусов (1636—1686)

Стольник, кравчий, рында, боярин и воевода.

Командуя "судовой ратью", участвовал в подавлении восстания под предводительством Степана Разина.

Третий сын боярина и воеводы, князя Семёна Андреевича Урусова и троюродный брат царя Алексея Михайловича.

Первым браком был женат за знаменитой раскольнице Евдокии Прокофьевне Соковниной, сестре боярыни Феодосии Морозовой

Князь Фёдор Семёнович Урусов (умер в 1694 году)

Боярин, воевода в Великом Новгороде.

Начальник Рейтарского, Иноземного и Пушкарского приказов, руководил военными преобразованиями первых лет царствования Петра I

младший сын С. А. Урусова и брат Петра Семёновича Урусова

Женился на сестре царицы Агафьи Грушецкой — Фёкле Семёновне Грушецкой

Князь Григорий Алексеевич Урусов (1680 — 1743)

Генерал-лейтенант, сенатор. Комендант Петропавловской крепости. В дальнейшем - Воронежский губернатор.

Участвовал в осаде Данцига, действовал в Плоцком воеводстве и Рейнском походе.

Дед князя И. А. Гагарина, прадед князя А. Г. Щербатова.

Князь Александр Васильевич Урусов (1729 — 1813)

Генерал-майор русской императорской армии, устроитель подмосковной усадьбы Долголядье (Александровское). Один из главных картежников эпохи. Не получив от родителей сколько-нибудь значительного наследства, обеспечил своё благосостояние игрой в карты и нажил таким образом несколько тысяч душ крепостных.

Сын князя Василия Алексеевича Урусова

Князь Пётр Васильевич Урусов (1733—1813)

Русский антрепренёр, губернский прокурор Москвы.

Основатель Петровского театра. Сын Василия Алексеевича Урусова.

Князь Никита Сергеевич Урусов (1745 — 1806)

Наместник Ярославского наместничества в 1793—1797, тайный советник. Основатель ветви Ярославских Урусовых

Внук князя Василия Урусова, брат графини Варвары Васильевой, двоюродный брат поэта Михаила Хераскова, княгини Елены Вяземской и князя Александра Урусова.

Князь Александр Петрович Урусов (1768—1835)

Генерал-майор Русской императорской армии в период Наполеоновских войн. Командир Ладожского мушкетерского полка. Шеф Калужского мушкетерского полка.

Сын Петра Васильевича Урусова

Князь Михаил Александрович Урусов (1802—1883)

Генерал от кавалерии. Витебский, Могилевский и Смоленский генерал-губернатор.

Принял участие в подавлении Польского восстания и за многочисленные отличия был 5 мая 1832 года пожалован золотой саблей с надписью "За храбрость".

Сын обер-камергера члена Государственного совета Российской империи князя Александра Михайловича Урусова

Князь Пётр Александрович Урусов или Пётр Урусов-младший (1810— 1890)

Действительный статский советник, камергер.

Адъютант А. Х. Бенкендорфа. Сослуживец М. Ю. Лермонтова по Кавказской армии. Герой Кавказской войны. При этом рассылал в 1836 году письма мужьям-рогоносцам и косвено виновен в гибели Пушкина.

Князь Павел Александрович Урусов (1807—1886)

Генерал от инфантерии, участник Крымской войны.

Командир 10 и 8 пехотных дивизий. Участник обороны Севастополя.

Пожалован золотой шпагой с бриллиантовыми украшениями и надписью "За храбрость".

Князь Александр Михайлович Урусов (1766—1853)

Обер-камергер, тайный советник и сенатор

Президент Московской дворцовой конторы в период, когда она занималась строительством Большого Кремлёвского дворца.Состоял членом мастерской Оружейной палаты. Входил в комиссию по постройке храма Христа Спасителя.

князь Леонид Дмитриевич Урусов (1835 — 1885)

Действительный статский советник, камергер, тульский вице-губернатор. Переводчик, друг и последователь графа Льва Николаевича Толстого. Им переведены с французского "Размышления императора Марка Аврелия".

Внук ярославского наместника князя Н. С. Урусова.

Князь Александр Петрович Урусов (1850 — 1914)

Общественный и политический деятель, один из основателей и товарищ председателя Всероссийского национального союза, член Государственной думы от Тульской губернии. Внук князя А. М. Урусова и генерала Н. М. Сипягина.

Князь Сергей Николаевич Урусов (1816 — 1883)

Сенатор, статс-секретарь, последний главноуправляющий Вторым отделением (1867-1881). С апреля по октябрь 1867 года управлял и Министерством юстиции.

Князь Владимир Михайлович Урусов (1857 — 1922)

Гофмейстер. Общественный и государственный деятель, член Государственного совета по выборам.

Сын Михаила Александровича Урусова

Князь Юлий Дмитриевич Урусов (1840—1919)

Действительный тайный советник и обер-шенк

В звании церемониймейстера — почётный мировой судья и почётный герольд — ордена Святого Александра Невского, а с 1885 года ордена Святого Андрея Первозванного.

В качестве коронационного обер-церемониймейстера открывал коронационное шествие на коронации императора Николая II

Князь Лев Павлович Урусов (1839— 1928)

Дипломат. Действительный тайный советник, обер-гофмейстер.

Посол во Франции (1897—1904), Италии (1904—1905), Австро-Венгрии (1905—1910).

Сын князя П. А. Урусова, внук графа С. С. Уварова.

Князь Сергей Петрович Урусов (1859—1918)

Шталмейстер, известный специалист и писатель в области сельского хозяйства, более четверти века занимавшийся вопросами разведения российских пород лошадей. Был главным редактором журналов "Русский охотник" и "Русский спорт". Участвовал в составлении "Полной энциклопедии русского сельского хозяйства" в 12-ти томах

Князь Николай Петрович Урусов (1864 — 1918)

Гродненский и полтавский губернатор, член Государственного совета. Младший брат А. П. Урусова.

Князь Александр Иванович Урусов (1843—1900)

Юрист, адвокат, судебный оратор.Принял участие в процессе "нечаевцев", где защищал П. Г. Успенского, Ф. В. Волховского. Известен также как литературный и театральный критик, собиратель автографов деятелей культуры.

Князь Дмитрий Семёнович Урусов (1829 — 1903)

Шахматист, действительный статский советник, один из организаторов Петербургского общества любителей шахматной игры, член комиссии по выработке уставов шахматной игры

Князь Дмитрий Дмитриевич Урусов (1873 — 1935)

Общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Ярославской губернии. Товарищ председателя IV Думы. Младший брат князя С. Д. Урусова.

Княжна Софья Александровна Урусова, в замужестве княгиня Радзивилл (1804 — 1889)

Светская красавица, фрейлина, фаворитка Николая I.

"Царица московских красавиц". Ей Пушкин посвятил следующие строки:

Не веровал я троице доныне:

Мне бог тройной казался всё мудрен;

Но вижу вас и, верой одарен,

Молюсь трем грациям в одной богине.

Одна из трёх дочерей обер-гофмейстера Александра Михайловича Урусова, сестра Михаила Александровича Урусова и Павла Александровича Урусова

княжна Екатерина Сергеевна Урусова (1747 —1817)

Русская поэтесса, двоюродная сестра М. М. Хераскова, под влиянием которого начала заниматься поэзией. Была почетным членом Беседы любителей русского слова. Сестра ярославского наместника Н. С. Урусова

Баронесса, графиня Варвара Сергеевна Васильева (урожд. княжна Урусова; 1751 — 1831)

Кавалерственная дама ордена св. Екатерины меньшего креста, сестра ярославского наместника Н. С. Урусова, жена министра финансов А. И. Васильева.

Княжна Евдокия (Эда) Юрьевна Урусова (1908— 1996)

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Человек сложной судьбы, которую все запомнили по фильму "Лорец Марии Медичи" в роли Веры Фабиановны Чарской.

Вот такой вот интересный род.

Приятного времени суток.

https://ru-royalty.livejournal.com/10085754.html

lj_ru_royalty

Понедельник, 30 Мая 2022 г. 13:20 (ссылка) lj_ru_royalty

Понедельник, 30 Мая 2022 г. 13:20 (ссылка)

Здравствуйте уважаемые.

На прошлой неделе немного говорили о первой дуэли Михаила Юрьевича, которая могла привести его к гибели, но все обошлось:https://ru-royalty.livejournal.com/10073993.html

Логично будет сегодня немного вспомнить и вторую - роковую.

И вроде бы неоднократно она разобрана на компоненты и многие хорошо владеют информацией, но нет - споры до сих пор не утихают. А потому, что информация спорная и непонятная.

Отсюда и до сих пор (а особенно в советское время) есть три позиции по поводу того, кто виноват собственно в гибели поэта. По первой виноват сам Лермонтов, по второй, естественно, Мартынов, ну а третий - это царизм.

Давайте попробуем немного разобраться.

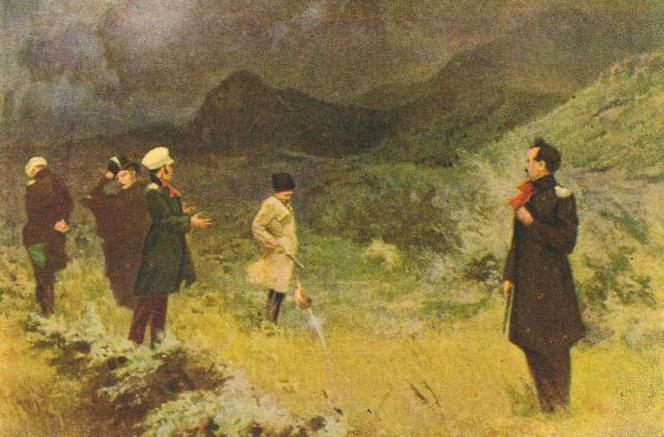

Но сначала просто фактаж. 15 июля (27 июля) 1841 года в Пятегорске поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов стрелялся на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым и был сражен пулей. Россия за которткий срок потеряла второго великого поэта, причем как говорится на самом взлете. Он мог сделать в мире литературы очень и очень много. И эта потеря была крайне тяжелой.

На этом фактаж заканчивается и начинаются непонятки. Причем, с самого начала.

Те, кто был в Пятигорске наверное видели большой монумент на месте дуэли - он расположен на поляне на северо-западном склоне горы Машук. Ну так вот, сюдя по описанию и воспоминаниям свидетелей, дуэль проходила не там, а немного в ином месте, хотя рядом.

Это скорее всего связано с путаницей в показаниях секундантов. Официально таковыми считались храбрейший Михаил Глебов и князь Влександр Васильчиков. Но есть полное основание считать, что или секундантов было 4, или же секундантами были 2 других человека. А вышеуказанные лишь прикрывали реальных секундантов. Почему? Потому что настоящеми секундантами были родственник Лермонтова Алексей Столыпин и князь Сергей Трубецкой. Зачем их было прикрывать. Алексей Аркадьевич Столыпин по прозвищу Монго был секундантом и первой дуэли своего родственника и был наказан мягче за это, чем мог бы. Второй инцедент мог грозить ему и тюрьмой. Ну а Сергей Васильевич Трубецкой и вовсе если не враг, то крайне нелюбимый человек самим императором. Даму не поделили в свое время :-) Поэтому этот мог пострадать еще больше.

Сергей Васильевич Трубецкой