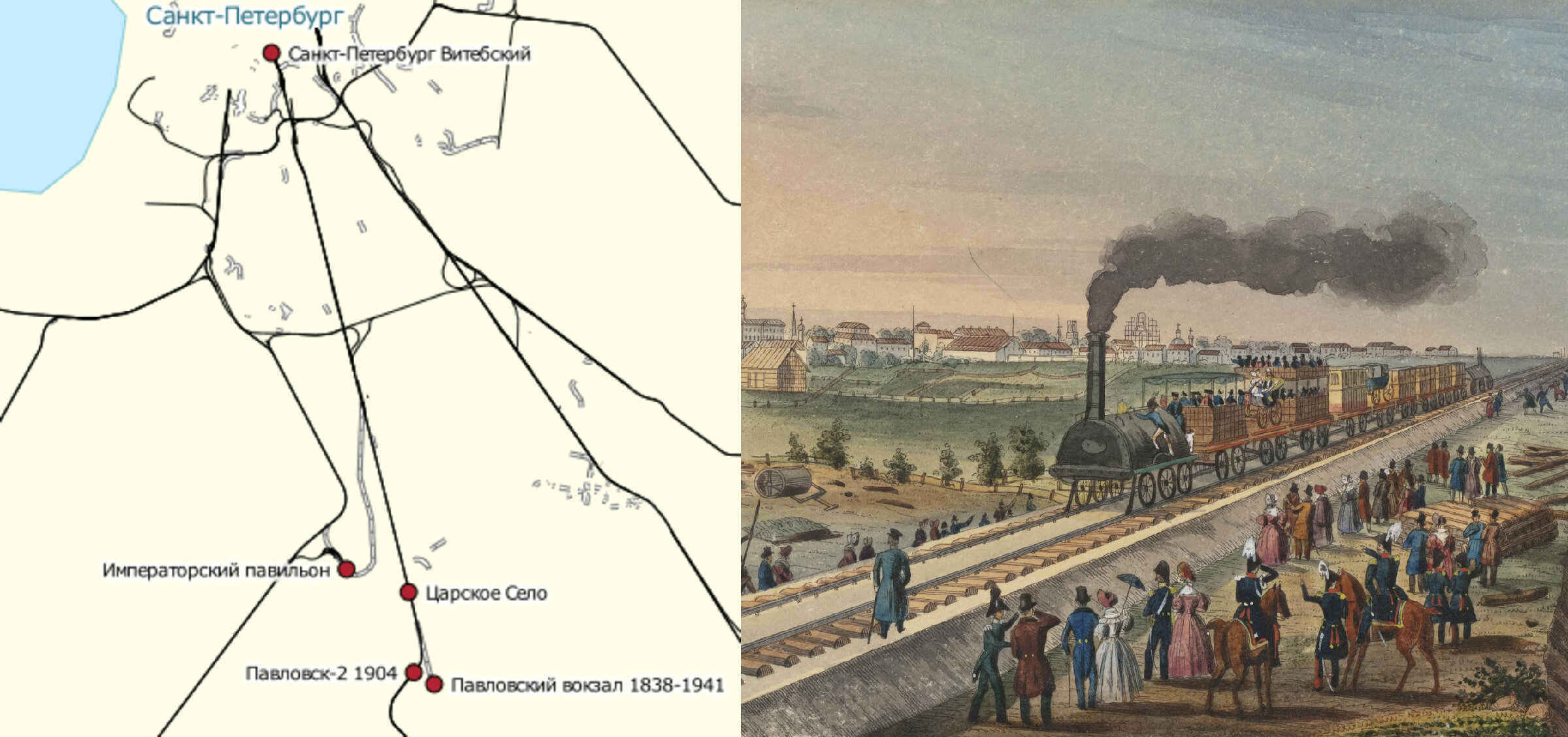

Весной 1836-го под руководством австрийского инженера Франца Герстнера между Санкт-Петербургом и Царским Селом началось строительство первой в России железной дороги общего пользования. Через 1,5 года по ней прошёл поезд с паровой тягой.

В одном из восьми вагонов по стальной магистрали со средней скоростью 50 км/ч проехал и государь Николай I. Через несколько месяцев линию дотянули до Павловска, где возвели здание вокзала с полноценным концертным залом внутри. Бюджет проекта составил 5 млн руб., десятую часть которых потратили на приобретение подвижного состава и рельсов.

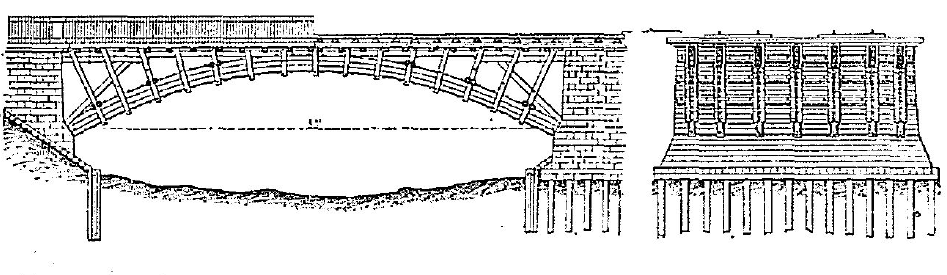

Общая длина трассы составила около 27 км, на протяжении которых был построен и ряд искусственных сооружений, в том числе и мост через Обводный канал. В то время через эту водную преграду длиной чуть больше 8 км существовало пять подобных сооружений, однако появившийся в рамках нового проекта, стал первым, по которому прошла железная дорога.

Возведением деревянного арочного моста длиной 24,5 м руководил непосредственно Герстнер. Правда, первоначально работы начались в его отсутствие: сваи забивали в то время, когда профессор находился в Англии. По прибытии в российскую столицу он был разочарован увиденным - стержни, по его мнению, вбили недостаточно глубоко. Австриец лично сделал новые расчёты и контролировал весь процесс. В своем отчете инженер сетовал на то, что пришлось потратить несколько недель на исправление сделанного ранее под надзором местного архитектора.

Тем не менее сооружение было готово к открытию дороги, и 30 октября 1837 года по нему простучали колёса первого поезда, ведомого британским паровозом, изготовленным по спецзаказу на заводе Стефенсона. Ранее пробный состав уже проходил на участке Петербург – Царское Село, но вагоны по рельсовому пути тянули лошади. Как позднее отмечалось в популярном в то время еженедельном художественно-литературном журнале «Всемирная иллюстрация», мост был «выстроен весьма тщательно» и отличался особой прочностью.

Но нагрузка на объект с годами увеличивалась, поэтому периодически приходилось ставить новые подпорки, а это в свою очередь затрудняло судоходство по каналу. Через 30 лет после начала эксплуатации мост решили обновить. Новую конструкцию изготовили на одном из бельгийских заводов, и после доставки в Россию, уже на месте произвели её монтаж. Всё было сделано достаточно быстро, так что не пришлось прерывать движения поездов ни на один день.

В середине 1870-х на линии появился второй путь. К началу нового столетия дорога была перешита с колеи 1829 мм на 1524 мм и стала частью маршрута Петербург – Витебск. Изменения коснулись и мостового сооружения, которое, как и предыдущее строение, прослужило около 30 лет. Металлическую конструкцию разобрали, и на её месте появился новый мостовой переход, сохранившийся до наших дней.

При его возведении использовали передовые для того времени методы инженерии, а в отношении внешнего вида опирались на популярный в ту эпоху стиль модерн. По сути мостовой переход состоит из двух объектов: западного и восточного, однопутного и с тремя путями соответственно. Параболические фермы центральных пролётов обращены изогнутой стороной книзу, что было довольно необычным решением. Металлические конструкции моста скрепляли при помощи заклепок.

Объект с тех пор ни разу не реконструировали, лишь периодически проводя плановые ремонтные работы, не затрагивающие конструктивную систему сооружения. В сентябре 2021 года Царскосельский мост, являющийся в настоящее время частью Октябрьской железной дороги, признали региональным объектом культурного наследия и включили в единый государственный реестр.

Источник

|