-Музыка

- Солдат (Любэ)

- Слушали: 384 Комментарии: 0

- Александр Дольский - "Господа офицеры."

- Слушали: 3344 Комментарии: 0

- "Спускаясь к великой реке"

- Слушали: 4389 Комментарии: 0

- Эту песню я посвящаю Саше Парфёнову

- Слушали: 1 Комментарии: 0

-Битвы

Я голосовал за кики_криста

кики_криста

|

The_First_Cut_Is_the_Deepest

|

Прикиньте, еще есть много других битв, но вы можете создать свою и доказать всем, что вы круче!

-Шутливый гороскоп блоггера

Сегодня вам могут открыться совершенно неожиданные возможности. Скорее всего вам захочется повнимательнее вчитаться в записи

YTAG. Запросы в Яндексе благоприятны для того, чтобы пропустить стаканчик-другой с

YTAG. Запросы в Яндексе благоприятны для того, чтобы пропустить стаканчик-другой с  Kknewkles. Ваши комментарии приведут в восторг всех в дневнике

Kknewkles. Ваши комментарии приведут в восторг всех в дневнике  X-Elian.

X-Elian.Получить свой гороскоп

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Без заголовка |

Дневник |

Продолжаю серию постов о Второй Мировой. И сегодня речь пойдёт о самой основной боевой единице Второй Мровой: о танках, стратегиях применения танков и средствах борьбы с ними.

Германия

В Германии после порвой мировой войны сложились националистического толка настроения. После унизительного для германии Версальского Договора Немцы жаждали реванша. И вот, в 1933 году в германии к власти риходит национал-социалистическая партия германии во главе с Адольфом Шекеригрубером (как правильно написать на русском хз). Неблагозвучную фамилию Фюрера заменили на партийный псевдоним - Гитлер. Примерно в это же время мало кому тогда известный немецкий офицер Гейнц Гудериан выпускает книгу: "Внимание! Танки!", наделавшую много шума нетрадиционностью своих взглядов на ведения танковой войны. В первую мировую Танки представляли из себя гусеничных гигантов со стационарной пушкой и несколькими пулемётами, работавих на авиационном керосине. Роль танков была несущественна: бронированная пушка с возможностью передвижения по полю боя. Однако Первая мировая была войной позиционной, где наибольшую роль имели ресурсы, которых у Германии было мало. Гудериан же предлагал совершенно другой подход к использованию танков: 1)Танки должны действовать отдельно от пехоты, но постоянно взаимодействуя с ней. 2)Важно обеспеить полное господство в воздухе, танки должны всё время быть в контакте с авиацией для максимально быстрой реакции на постоянно меняющуюся обстановку. 3)Для успешного наступления требуется создать критическую концентрацию войк на отдельном участке фронта, причём этот участок должен быть крайне малым по протяжённости. Эти три постулата и легли в основу новой стратегии ведения войны, названной Блитцкриг - молниеносная война. Но в 33 году у немцев были только морально устаревшие броневии! И тогда немецкие конструкторы решили по новому, с нуля создать военные машины. Первым делом они установили на танк вращающуюся башню, довольно мощный бензиновый двигатель и полностью гусеничный ход. Так появились танки T-I и T-II. Эти лёгкие машины были крайне слабо вооружены и имели плохую бронезащиту. Однако после аннексии Чехословакии немцы завладели цешскими 35 и 38 тонными машинами, имевшими лучшие ТТХ, нежели их собственные танки. Эти машины были поставленны на вооружение под наименованиями Panzer T-35 и Panzer T-38. После 14 дневной польской компании выявились недостатки немецких танков. Тогда немцы и создали танк T-III - средний танк, многократно модернизировавшийся, стоявший на вооружении германской армии всю Великую Отечественную. Танки T-III были и во Франции, и под Ленинградом, и под Москвой, и в Африке. К 1943 году немцы осознали, что для войны на территории СССР им понадобятся более мощные боевые машины. И на фронт стали поступать танки Tiger I, Пантера, САУ Elephant и новейшие T-III ausf. F. Танки Патера создавались по сути для противостояния нашим Т-34-75. Однако у пантеры имелся другой минус - всё те же катки, расололоженный в шашечном порядке, крайне затрудняли ремонт в полевых условиях. Противотанковая артиллерия у немцев прями скажем, хромала. 35мм пушки были не в состоянии пробить мало-мальски серьёзную броню. В качестве противотанковых пушек приходилось использовать 88мм зенитки.

СССР

Как и в германии, после первой мировой в России к власти пришли социалисты. Одним из видных военноначальников был генерал Тухачевский, придумавший схему ведения боя, аналогичную Блитцкригу. Однако Советский Союз сделал ставку на лёгкие танки. Танки БТ-5, БТ-7, Т-26, ОТ-26 были легко бронированными, но очень быстрыми машинами. К стати говоря, в начале ВОВ СССР превосходил германию по коичеству танков примерно в 10 раз, однако это былилёгкие танки, которые были не способны противостоять T-III. Танк Т-26 изначально был скопирован с немецкого T-I, однако русская смекалка и ум довели эту машину до некоторого большего успеха. Чисто ниши танки БТ так же были неплохи, на БТ-7 даже была установленна неслыханная новинка: дизель V-2. Однако у этих танков имелись существенные минусы: Во-первых, практически никакая бронезащита. танки БТ-5 можно было прострелить насквозь из винтовки. Во-вторых, в наших танка использовалась колёсно-гусеничная схема, которая была бесполезна на бездорожье. В-третьих, крайне слабое вооружение. Их тяжёлых танков был Т-28, уникальная машина. Это единственный в мире пятибашенный танк, который был не только воплощён в металле, но и запущен в серию. Однако к началу войны в Советской армии появились более грозные машины: В первую очередь в серию пошли тяжёлые танки КВ-1 и КВ-2 - грозные машины с мощной бронёй и крупнокалиберными пушками. Второй из танков, появившихся в СССР - это легендарный Т-34. Благодаря тщательно рассчитанному углу расположения броневых листов эта машина была грозным противником на поле битвы. А благодаря гениальной простоте конструкции и запасливой проэктировки танк в 43 году был модернизированн, получил 85мм орудие, был крайне прост в ремонте и в использовании. К 45 году на вооружении появились самые грозные совтские танки - ИС-1 и ИС-2 - тяжёлые танки, конкуренты "Тиграм". Для борьбы с танками использовалась модернизированная немецкая пушка - знаменитая "сорокопятка" - 45мм пушка с кумулятивными бронебойными снарядами. Так же в СССР были распространены САУ, и в частности противотанковые САУ. На базе Т-70 была созданна лёгкая САУ СУ-70, посути аналог танков первой мировой, только молее малого размера. Зато тяжёлые самоходки у нас получились действительно хорошими. САУ ИСУ-152, прозванная "Зверобой". Эта машина была созданна специально для ликвидации Тигров, пантер и Элефантов, с чем очен неплохо справлялась. Так же были созданны её менее мощные аналоги: ИСУ-100 и ИСУ-120.

Союзники.

Англичане вывели наполя сражений танки М4-А3 "Шерман". Чеснтно говоря, это крайне неудачная машина. Черезмерно высокий, со слабой пушкой, не очен хорошо бронированный, этот танк был лёгкой мишенью для немцев. Известен случай, когда 3 Тигра без потерь уничтожили болше 20 таких танков. Остальные танки (Средние и тяжёлые) отличались только бронезащитой и частично компановкой, однако назвать эти машины удачными нельзя. Французы отличились только тем, что их танки работали на авиацонном керосине, из-за чего всегда ощущали острую нехватку в топливе.

США и Япония танками не воевали.

|

Без заголовка |

Дневник |

Итак, третий пост по Второй Мировой посвящён техническим новшествам во всех армиях мира:

НАЗЕМНЫЕ ВОЙСКА.

СССР

Наземные войска получили модернизированные танки БТ с дизельными двигателями. Это давало нам несравнимое преимущества перед остаьными армиями мира, так как там использовали авиационный керосин в качестве танкового топлива. Правда, немцы перешли на бензин, которого в избытке было в Европпе, однако с начтуплением зимы 41-ого выяснилась проблема таких двигателей: в 40-ка градусный мороз бензиновые двигатели в отличие от дизельных не заводились. Второе новшество - танк Т-34. благодаря тщательно рассчитанному углу брониснаряды рекошитировали от броневых листов танка не нанося ему при этом ощутимых повреждений. Кроме того наши конструкторы, создавая "тридцатьчетвёрку" делали запас на установку более мощных орудий: В начале, на стадии проэктировки, на башне была 45-мм пушка, в серию пошёл танк с 76-мм пушкой, а позднее, в 43-ем, была установленна 85-мм пушка Д-5. Поистинне уникальной машиной был тяжёлый танк Т-28. Это единственный в мире пятибашенный танк, воплощённый в металле и принятый на вооружение. Так же было созданно первое в мире оружие, основанное на реактивном принцыпе - реактивный миномёт БМ-13-12, знаменитая "Катюша", которую немцы боялись панически.

Союзники (Англия, США, Франция)

Америка и англия на базе танка М4-А3 "Шерман"в 44-ом году создали некое подобие нашей "Катюши" попросту повесив сверху на башю направляющие рельсы для снарядов. Французы отличилисьтанками, работавшими на авиацонном керосине и дико прожорливыми моторами.

Япония.

Никаких особенных сухопутных войск у них небыло, так что можно только сказать о японских камикадзе - "ветер перемен". Самоубийцы, "одноразовые солдаты", которые ни чем кроме больших потерь не характеризовались. Так же стоит отметить "Шимозу" - взрывчатку, сравнимую по мощности с диамитом но более дешёвую в производстве и безопасную в сравнении с нитроглицерином. солидная штука.

Германия.

Немецкая любовь к экспериментам была известна ещё с первой мировой войны. Начнём с танкостроения. Первой "замечательной машиной" был немецкий T-III ausf A, G, E. Это - прямой конкурент нашему Т-34, однако уступавший ему в маневренности и мощи вооружения. Следующие любопытные "экземпляры" - танки Тигр I и II и САУ Elephant (наши называли их Ferdinand). Танки Тигр - настоящие монстры. Несмотря на невысокую скорость имели во всех смыслах непробиваемую лобовую броню и мощное вооружение. Тигр 2 - это по сути доводка первого тигра. ещё более толстая броня и ещё более мощная пушка. Однако из-за неграмотного расположения катков (они шли в 2 ряда) и черезмерно сложной конструкции были неэффективны в бою. САУ Elephant имела похожие недостатки с Тиграми, однако за счёт отсутствия механизма поворота башни имела более мощное вооружение. У нас в войках они назывались Ferdinand по имени их создателя - Фердинанда Порше. Отдельный разговор о немецких сверхтяжёлых танках. Единственный воплощённый в металле сверхтяжёлый танк Maus - "Мышонок" был мышонком только по названию. 210-мм броня, корабельная пушка, и цейсовская оптика делали эту машину поистине грозным противником. Однако из-за большого веса этот танк был слишком неповоротлив. Единственный сохранившийся экземпляр этого танка есть в подмосковном музее. Однако проэкты немецких супертанков впечетляли: Чего стоит только 1000 тонный супертанк, который планировали сделать вариантом сухопутного линкора... Но вернёмся к воплощённым машинам. Артиллерия. Немцы опять превзошли всех. Во-первых - осадные противобункерные мортиры "Карл". Жуткая машина. Стрелет медленно, но один снаряд пробивает 3-х метровую желео-бетонную стену 390-мм(по-моему, калибр можно уточнить у гугла) снарядами. Таких гигантов было 9 штук.Ещё один монстр - "Дора". Это - апофиоз понятия "пушка". Установленная на артиллерийскую платформу 810-мм пушка изрыгала 7100 киллограмовые снаряды. Вела боевые действия под Севастополем. Так же у немцев были и реактивные миномёты, однако они уступали и Катюшам, и американским аналогам.

АВИАЦИЯ.

Во всех странах применялись практически одни и те же решения для всех типов самолётов. Для истребителей синхронизаторы - устройства, синхронизирующие винт и стрельбу бортовых пушек, что позволяло ставить пушки не в крылья, а в фюзеляж, что облегчало прицеливание и увеличивало живучесть самолёта. Почти все военные самолёты были с закрытыми кабинами (за исключением ТБ-3 и По-2, он же У-2).

СССР

Единственно интересной машиной можно назвать самолёт Ил-2 и его модификация Ил-2м3. Уникальность этой машины в том, что она имела цельнометаллическую носовую бронезащиту толщиной 13мм. Лучшая бронезащита самолёта того времени.

Германия.

Немцы опять намудрили. Ну, во-первых, надо отметить уже упомянавшийся мной Юнкерс U-87 "Штука", с необычным изломом крыла. Вторым новвведением были цельнометаллические самолёты. И Юнкерсы, и Мессершмидты, и Фоке-вульфы были сделаны полностью из металла в отличии от других самолётов. Так же немцам удалось создать первый в мире реактивный истребитель, прекрасно показавший себя в попытках отразить налёты союзной авиации, однако появившийся слишком поздно, и ничего сделать он уже не смог. Так же немцы первыми создалли воздушно-десантные войска. Первое использование войск с парашютным десантированием - захват о.Крит.

ФЛОТ

Здесь в основном отличились Японцы. Во-первых, они создали самые мощные корабли в мире - линкоры класса "Ямато" с 469-мм орудиями главного калибра. Во-вторых они первыми осознали всё преимущество Авианосцев над Линкорами, что и доказали Американцам в Пёрл Харборе, где потеряв 29 самолётов и 1 подводную лодку японцы утопили весь (!!!) линейный флот США, уничтожили более 200 самолётов, погибло около 5 000 человек. Так же можно сказать и об уникальной шифровальной системе, разработанной немцами - "Энигма" являлась лучшей в мире шифровальной системой.

БОМБЫ

СССР

Из бомбового вооружения можно отметить только 500г кумулятивные бомбы, наводившие ужас на немецких танкистов. Благодаря кумулятивному эффекту они пробивали броню даже таких монстров, как Маус и Тигр, а благодаря малому весу тот же Ил-2 мог брать в один налёт до 400 таких "подарочков".

США

Ну, тут и так понятно: Ядерная бомба, первая в мире. Ничего более примечательного не было.

Вот что нового и необычного появилось на полях сражений Второй Мировой войны.

|

Без заголовка |

Дневник |

Итак, продолжу свой цикл постов по Второй Мировой. И этот пост посвещён авиации и средствам борьбы с ней.

Итак, начнём с СССР. В самом начале войны в России были устаревшие самолёты: тяжёлые дальние ТБ-3 - гордость ОКБ Туполева, удачная для своего времени машина, однако уже не соответствовавшая уровню техники тех же немцев. Был так же многоцелевой По-2, в простонародье кукурузник. Его использовали и как истребитель, и как разведчик, и как торпедоносец, и как ночной бомбардировщик. Собственно именно ночные налёты По-2 наводили ужас на немцев в силу ряда причин: во-первых, двигатель у этой машины был тихий, пусть и не очень мощный, что позволяло подлетать ночью для прицельного бомбометания на очень малую дистанцию незамеченными, во-вторых из-за феноменальной неприхотливости мог использоваться практически в любых условиях, в отличие от немецкой авиации. И, наконец, первые модификации штурмовика Ил-2. Из-за очень слабого мотора эти самолёты были одноместными. Кроме того были истребители И-16, Ла-7 (Конструктор Лавочкин), МиГ-3 (Конструкторы Микоян и Гуревич), Ил-4 и Як-9, но они менее известны, однако не менее эффектифны в борбе с немцами.

Ближе к середине войны появились: истребители Як-1, Як-3, двухместный Ил-2м3, узнаваемый символ той войны, "Чёрная смерть", транспортные самолёты с закрытой кабиной (в отличие от того же ТБ-3).

Из средств ПВО были 37 и 85 милиметровые зенитки, служившие добротно всю войну. Для защиты стратегически важных объектов от авианалётов использовались аэростаты заграждения, а для "поимки" цели использовались прожекторы (РЛС тогда только зарождались, были маломощными и крайне громоздкими)

Германия.

В начале войны немцы обладали подавляющим превосходством в воздухе. Разработанный в тридцатых года пикирующий бомбардировщик Юнкерс U-87 "Штука" был поистине уникальной машиной. Абсолютно узнаваемым этот самолёт сделал характерный излом крыла "Обратная чайка". Кроме того в отличие от советских самолётов он имел полностью металлический Дюраллюминиевый корпус. Дополнительные подкрылки и специальное устройство для отвода бомб давало возможность совершать для бомбометания практически отвесное пикирование. Пулемёты в задней полусфере делали этот маневренный самолёт крайне трудной добыче для истребителей. Из истребителей можно отметить Мессершмидт Ме-110. Мощная, однако не такая маневренная машина, как наш Як-1, потому часто проигрывал в схватках "Один на один". Ему на смену пришёл истребитель Фоке-Вульф FW-190, имевший за счёт более мощного двигателя больший потолок полёта и нёсший более мощное вооружение.

К концу войны немцы (первыми мире) создали балистическую ракету малого радиуса действия Фау-1, завершали работу над Фау-2.

Средства ПВО. помимо обычных 20-ти и 37-ми мм орудий были тяжёлые 88-ми мм орудия, которые немцы применяли с успехом и против наших средних и тяжёлых танков (Т-34 и КВ, а позднее и ИС) Кроме того для обороны Немцы создали Бастионы ПВО. Эти уникальные по своей конструкции инженерные сооружения были очень необычными по многим пунктам: Немцы додумались установив на крышу бетонного бункера зенитки смонтировать корабельную систему подачи боезапаса, там самым существенно увеличив скорострельность. Эти башни можно найти в Германии и сегодня.

Англия.

На вооружении Англичан стояли преимущественно двухмоторные самолёты. Ланкастеры, Белинхеймы, Бьюфлайтеры, Спитфаеры, и, конечно, палубные Хуррикены были не самыми выдающимися самолётами, однако благодаря взаимодействию с Королевским флотом смогли и выиграть "Битву за британию", и утопить "Бисмарк", и отутюжить немцев в 44-ом. Из всех вышеперечисленных стоит остановиться на Хуррикенах. Hurricane - Английский палубный истребитель-торпедоносец-бомбардировщик находил самые неожиданные применения. Так, например, для защиты конвоев с грузами Ленд-Лиза на транспорта устанавливались катапульты с этими самолётами, что существенно повышало обороноспособность конвоев. Иногда ставили и муляжи катапульт, и немцы не рисковали напасть.

ПВО. Англичане первыми сумели создать дотаточно мощную РЛС, позволявшую на большой дистанции засеч вражеские самолёты. В Битве за Британию немаловажную роль сыграли именно эти РЛС. Состояли они из сети башен, выстроенных вдоль берегов Британии и центра управления, в который стекалась информация. Зенитки - обычные 37-ми мм орудия.

Америка.

Из всего многообразия американских самолётов я выделю лишь самые удачные. Douglas - палубный самолёт, нёсший как бомбы, так и торпеды. Не очень быстрая, но прочная машина, модификации которого использовались и как истребители. Так же весма уданым оказался многоцелевой истребитель аэродромного базирования Lockhead. Из бомбардировщиков можно назвать самолёты фирмы Boeng: B-24 Liberator, B-28 Fortress, B-29 Superfortress. Именно такие саолёты превратили многие промышленные районы Германии в "Лунный пейзаж". Наличие крупнокалиберных пулемётов делало эти машины крайне живучими и давало возможность действовать им без прикрытия.

Средства ПВО - В основном корабельные зенитки и Самолёты-хранители, т.е. группа прикрытия Авианосца.

Япония.

К началу войны на Тихом океане Япония располагала истребителями Zero - весьма удачная машина, имевшая высокую скорость и манёвренность, однако в результате того, что эта машина не модернизировалась быстро стал уступать по всем ТТХ модифицированным Дугласам. Из бомбардировщиков надо отметить самый живучий самолёт - Mitsubishi Ki-21 "Sally" - по воспоминаниям американских лётчиков, не всегда хватало штатного боекомплекта истребителя для того, чтобы сбить эту машину. Данный самолёт летал даже насквозь изрешечённый обычными для того времени 20-ти мм авиапушками, стоявшими почти на всех самолтах.

Из средств ПВО - в основном штатные корабельные ЗУ, на самих островах зениток почти не было.

Самые крупные авиаои того времени - это Битва за британию, когда самолёты Люфтваффе пытались сравнять Великобританию с землёй, а Королевские RAF отбивали налёт за налётом по нескольку раз в день в течние 2-х лет, и битва за атолл Мидуэй, где в воздухе сошлись самолёты с двух огромных эскадр: Американской и Японской - за право инициативы на Тихом Океане.

Вот такими были самолёты и средства ПВО воюющих сторон во Второй Мировой.

|

А жизнь идёт... |

Дневник |

Всё по-прежнему. Я так же мыкаюсь из одного конца Москвы в другой. Однако надоело=)

Я начинаю писать серию записей, в которых буду рассказывать об оружии Второй Мировой. И начну я сегодня с флота.

Итак, где же разворачивались основные баталии? Было 2 "эпицентра" морских битв: Первый - Почти вся северная Атлантика, Балтика, Средиземноморье, Карибское, Чёрное и Азовское моря, Северный Ледовитый океан. Второй - Острова в Тихом Океане, и атолл "Мидуэй", Охотское, Японское моря.

Ну а теперь подробнее о каждом из них:

Итак, первым "эпицентром" морских битв было всё водное пространство вокруг Европпы. Балтийское море почти сразу перестало быть судоходным, ибо было заминированно вдоль и поперёк (До сих пор мины всплывают).

Карибское море, западная Атлантика, Северный Ледовитый океан, Чёрное и Азовское моря - Это арены подводных Битв. Здесь бал правили субмарины. Советские субмарины были представленны типами: Типы "Л", "А", "С", "Щ", "К", "П", "Д". Последние три типа полностью скопированны у немцев.

Германия выдвинула лодки "VII" серии, одни из самых многочисленных (построенно 693 еденицы).

Подводный флот именли и другие страны, однако ничего интересного про эти субмарины сказать нельзя.

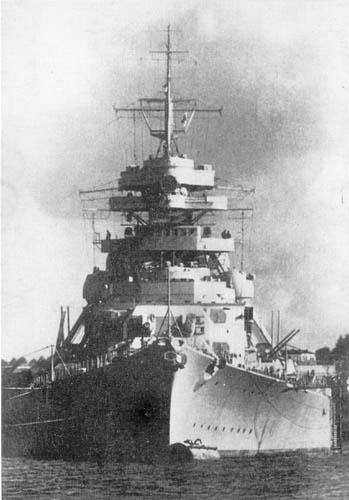

Значительно более интерресен надводный флот. Советский Союз располагал 2 линкорами на балтике, диким количеством эсминцев и фрегатов разных размеров.

Это интересно. За всё время поставок по Лэнд-Лизу ни один транспорт, дошедший до зоны влияния наших эсминцев не отправился на дно.

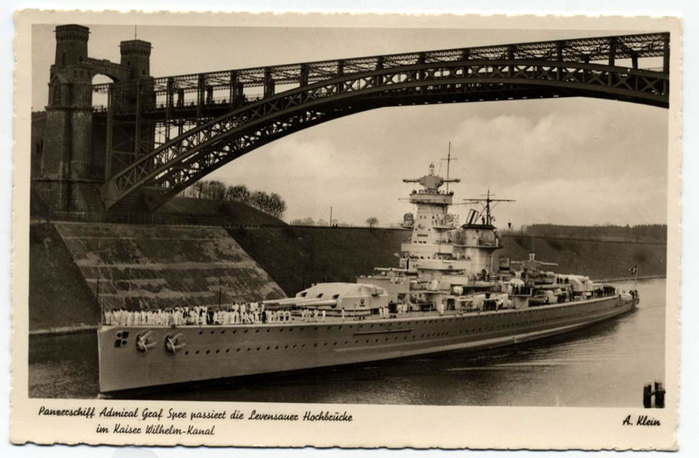

Германия располагала 2 линкорами, 4 "Карманными линкорами", а так же крейсерами, броненосцами, эсминцами. Самый известный линкор "Бисмарк", прославившийся тем, что утопил Английский "Худ", был действительно выдающимся кораблём. С одной стороны он был достаточно маневренным и быстрым, с другой - хорошо бронированным и вооружённым кораблём. Он, как и его брат-близнец Тирпиц, считаются самыми мощными надводными кораблями, однако это не так (см. Японские линкоры).

Англия имела несколько линкоров, тяжёлые, лёгкие крейсера, фрегаты, эсминцы,... Т.Е. поддерживала имидж "Владычицы морей". Многие корабли, в т.ч. и печально известный "Худ", отправились на дно.

Америка использовала на этом театре сражений Эсминцы и Авианосцы.

Самыми интересными эпизодами здесь является охота на "Бисмарка", Бои за Ла-Манш и за Гибралтар.

Охота на "Бисмарк" - пожалуй, крупнейшее сражение надводных кораблей в Атлантике. Германия ставила перед собой задачу вывести линкор в Атлантику для проведения "пиратских" рейдов против транспортов Союзников. Для прикрытия в этой операции участвовал Тяжёлый крейсер "Принц Огейен". Задача Англичан и Американцев - Любой ценой отправить "Бисмарк" на встречу к морскому дьяволу. Саму историю можно найти и в гугле, поэтому расписывать много не буду, скажу только, что "Бисмарк" был таки утоплен торпедоносцами "Суордфиш", а "Принц Огейен" был позже разбомблён Б-29ми. (Я писал об этом бое http://www.liveinternet.ru/users/garik99/post20563434/)

Бои за Ла-Манш были сильными, но недолгими, ибо очень быстро Англичане всё там заминировали, и мореходность пролива уменьшилась практически до 0.

Интереснее бои за Гибралтар. Самым интересным был бой крейсера "Эксеттер" с карманным линкором "Адмирал граф Шпее". (Я уже писал об этом бое http://www.liveinternet.ru/users/garik99/post34492523/)

Вторым театром боевых действий на море были острова в Тихом океане. Здесь развернулось противостояни между Америкой и Японией.

Америка имела соединение линкоров класса, 16 авианосцев, Тяжёлые крейсера класса "Hewston", ну и эсминцы.

Япония имела несколько линкоров класса "Ямасиро", 2 линкора класса "Ямато" (http://www.liveinternet.ru/users/garik99/post20471384/), и корабли прикрытия.

Самые ожесточённые бои развернулись за атолл Мидуэй, где сошлись мощные авианосные группировки с каждой стороны.

Это интересно. Надо отметить, что Японцы первыми поняли преимущество Авианосцев перед Линкорами, однако не предали этому должного значения.

Кассичским примером действий авианосцев может являться атака на Пёрл Харбор, развязавшая эту войну.

Подводный флот практически не участвовал.

Вот так в общих чертах протекала Вторая Мировая на море.

|

Об одном из самых известных вертолётов... |

Дневник |

Успешное применение вооруженными силами США специализированных боевых вертолетов в военных действиях во Вьетнаме, а затем появление таких вертолетов и в других странах вызвало необходимость создания подобных вертолетов у нас. Под руководством генерального конструктора М.Л.Миля на Московском вертолетном заводе была начата в 1967 году разработка транспортно-боевого вертолета на базе вертолета Ми-8 с двумя ГТД и динамическими системами вертолетов Ми-8 и Ми-14.

В отличие от легких боевых вертолетов Bell AH-IG "Huey Cobra", разработанных в США на базе легкого многоцелевого вертолета Bell UH-1 "Huey" и предназначенных в основном для непосредственной поддержки наземных войск и борьбы с танками противника, новый транспортно-боевой вертолет предназначался не только для этих целей, но и для высадки тактических десантов в зоне прорыва и при захвате плацдармов, для сопровождения десантно-транспортных вертолетов и прикрытия их при высадке десантов и для борьбы с вертолетами противника, а также для транспортировки груза и для эвакуации раненых. Поэтому вертолет должен был иметь экипаж из летчика и стрелка-оператора систем вооружения, дополненных в случае необходимости бортмехаником, размещенный в кабине в носовой части, и мог принять на борт отделение из восьми десантников с личным вооружением и боеприпасами или четырех раненых на носилках, размещенных в кабине в центральной части фюзеляжа.

Вертолет должен был обладать высокими летными характеристиками и иметь мощное ракетно-пушечное вооружение и усовершенствованное прицельное и навигационное оборудование. Высокая боевая живучесть должна была обеспечиваться бронированием кабин и важнейших агрегатов и дублированием основных систем, а также применением средств, уменьшающих вероятность взрыва и пожара при повреждениях в боевых условиях. Идея такого вертолета, ставшего летающей "боевой машиной пехоты", является оригинальной и принадле жит М.Л.Милю. После смерти М.Л.Миля руководство всеми работами по вертолету Ми-24 осуществлял генеральный конструктор М.Н.Тищенко.

Рабочее проектирование опытного вертолета началось в июне 1968г. и велось параллельно с подготовкой к серийному производству, что позволило значительно сократить время разработки, и первый из двух опытных вертолетов В-24 впервые поднялся в воздух 15 сентября 1969г. (летчик-испытатель Г.В.Алферов). Позже была построена опытная партия из 10 вертолетов В-24 (5 на МВЗ и 5 на заводе в г. Арсеньеве), предназначенных для летных и статических испытаний. Во время испытаний один из вертолетов Ми-24 разбился. Государственные испытания начались в июне 1970г. и проводились в течение полутора лет с участием 16 вертолетов.

Во время испытаний вертолеты Ми-24 с нормальной взлетной массой 11т достигали максимальной скорости 320км/ч в боевом варианте и 340км/ч в транспортном и имели крейсерскую скорость соответственно 270 и 280км/ч. В условиях МСА статический потолок составлял 1400м без учета влияния земли, а динамический потолок 4950м. В случае отказа одного двигателя вертолет мог продолжать полет с одним работающим двигателем в течение часа. При нормальной взлетной массе и скоростях полета 100-250км/ч вертикальная перегрузка составляла 1.75g.

|

Серийное производство вертолетов Ми-24 началось в 1970г, а в 1971г. вертолеты в исходном варианте Ми-24 начали поступать в части. Вертолеты Ми-24 серийно производились на заводах в Арсеньеве и Ростове, где было построено более 5200 вертолетов различных модификаций, из них более половины для стран СНГ, остальные на экспорт в 15 стран мира (Афганистан, Алжир, Ангола, Куба, Чехословакия, Германия, Венгрия, Индия, Ирак, Ливия, Мозамбик, КНР, КНДР, Никарагуа, Перу, Польша, Вьетнам, Йемен). В 1992г. серийный выпуск вертолетов Ми-24 был прекращен. В 1995г. на вооружении армейской авиации России находилось около 1500 вертолетов Ми-24 и более 1000 вертолетов в других странах, которые еще долго останутся в строю. Поэтому ОКБ под руководством генерального конструктора В.Вайнберга предложена глубокая модернизация существующего парка вертолетов Ми-24 для продления сроков их службы и повышения боевой эффективности за счет унификации оборудования и вооружения с новым боевым вертолетом Ми-28.

Разработаны и производились следующие модификации вертолета Ми-24:

- В-24 - опытный вертолет с двумя двигателями ТВ3-117 мощностью по 1510кВт, модифицированным несущим винтом и динамическими системами и агрегатами вертолетов Ми-8 и Ми-14 и общей двухместной кабиной, сиденья летчика и стрелка-оператора были расположены тандемом, но смещены относительно продольной оси; вертолет не имел вооружения и прицельного оборудования;

- Ми-24 - первый серийный вертолет с двумя двигателями ТВ3-117 и крылом без поперечного V. На вертолете был установлен комплекс вооружения К-4В, использовавшийся на вооруженных вертолетах Ми-4 и Ми-6 с ПТУР и НАР: на фюзеляже под дверьми грузовой кабины на съемных рамах были установлены по две ПТУР 9М17 противотанкового комплекса "Фаланга М" с ручной системой наведения с помощью танкового визира 9Ш121 с радиокомандной линией управления. В носовой части была размещена подвижная пулеметная установка HУB-1 с пулеметом А-12.7 калибра 12.7мм с коллиматорным прицелом. На четырех балочных держателях под крылом крепились блоки С32 НАР С5, наводимых с помощью коллиматорного прицела ПКВ, или бомбы калибром 100 и 250кг, сбрасывание которых производилось с помощью бомбового прицела ОПБ-1B, или баки с горючей жидкостью.

- Ми-24А - модифицированный серийный вариант с двигателями ТВ3-117ВМ мощностью по 1610кВт и крылом большего размаха с отрицательным поперечным V, на концах которого расположены пилоны для крепления пусковых установок ПТУР "Фаланга М" с полуавтоматическим управлением с помощью прицельной системы "Радуга Ф". В носовой части установлен пулемет А-12.7. Производились на заводе в г. Арсеньеве, построено около 250 вертолетов Ми-24А;

- А-10 - рекордный вариант вертолета Ми-24А без вооружения и крылом с уменьшенной взлетной массой. В 1975 и 1978гг. на рекордном варианте А-10 было установлено 7 международных рекордов, среди которых были абсолютный рекорд скорости 303.4км/ч на базе 15-25км (установлен Г.Р.Карапетяном), а также абсолютные женские рекорды скорости и скороподъемности (установлены Г.В.Расторгуевой);

- Ми-24У - учебно-тренировочный вариант вертолета Ми-24А без пулемета, в кабине установлен второй комплект органов управления и пилотажно-навигационного оборудования;

- Ми-24Б - был вооружен пулеметом ЯкБ-12 калибром 12.7мм на подфюзеляжной турельной установке УСПУ-24, управляемой дистанционно с помощью прицельной станции КПС-53АБ с аналоговым вычислителем и системой бортовых датчиков и комплексом ПТУР "Фаланга П" с полуавтоматической системой наведения "Радуга Ф" и гиростабилизированным прицелом, обеспечивающим маневрирование по курсу ±60° при наведении ПТУР. Вертолеты прошли испытания в 1971-72гг.

- Ми-24Д - вариант с новой носовой частью с размещением летчика и стрелка-оператора тандемом в отдельных кабинах с системой герметизации и кондиционирования и системами вооружения как на вертолете Ми-24Б; рулевой винт размещен слева по борту, что стало принятым на всех последующих вертолетах вместо прежнего правого размещения;

- Ми-24ДУ - учебно-тренировочный вариант вертолета Ми-24Д без пулеметной носовой установки, снабжен двойным комплексом управления и пилотажно-навигационных приборов;

- Ми-24В - модифицированный вариант Ми-24Д с комплексом сверхзвуковых ПТУР "Штурм В" нового поколения и автоматическим прицелом летчика АСП-176, являющимся модификацией прицела, разработанного для истребителя-бомбардировщика Су-17; воздухозаборники двигателей снабжены ПЗУ; вертолеты Ми-24В и Д приняты па вооружение 29 марта 1976г. и серийно производились до 1986г; построено более 1000 вертолетов Ми-24В. С конца 1978г. усовершенствованные вертолеты Ми-24Д и В стали поставляться странам Варшавского Договора;

- Ми-24П - пушечный вариант с неподвижной установкой с двуствольной пушкой ГШ-30 калибром 30мм с удлиненными стволами в обтекателе сбоку фюзеляжа; разработка начата в 1974г, серийное производство - в 1981г, до 1991г. выпущено 620 вертолетов Ми-24П;

- Ми-24ВП - модификация Ми-24П с подвижной пушечной установкой с двуствольной пушкой ГШ-23 в носовой части вместо подвижной пулеметной установки УСПУ-24; серийное производство начато в 1989г;

- Ми-24Р - вертолет-разведчик (на основе Ми-24Д) химической и радиационной обстановки; на концевых крыльевых пилонах подвешиваются контейнеры со средствами радиационной (химической), бактериологической разведки, вертолет оснащен дистанционно управляемым экскаватором для взятия проб грунта. Экипаж, дополненный инженером и оператором разведывательных систем, размещается в герметических кабинах; на вертолете сохранено вооружение с пулеметом на турельной установке и НАР, но отсутствует ПТУР и их системы управления; вертолеты Ми-24Р использовались для определения масштабов бедствия после аварии на Чернобыльской АЭС;

- Ми-24К - вертолет-разведчик и корректировщик артогня; снабжен длиннофокусной автоматической камерой в центральной кабине для наблюдения за артогнем и управляемой камерой на турельнои установке под фюзеляжем;

- Ми-24М - противолодочный вариант вертолета; разработан в 1974г. для ВМС, которые выбрали противолодочный вертолет Ка-25;

- Ми-24БМТ - вариант вертолета - минного тральщика; разработан на базе вертолета Ми-24А, с которого были сняты вооружение, броня и крыло, шасси сделано неубирающимся. В фюзеляже размещались траловое устройство и дополнительный топливных бак. В 1974г. построен опытный вертолет, который проходил испытания;

- Ми-24ПС - патрульно-спасательный вертолет, предназначен для решения специальных задач по охране правопорядка и поисково-спасательных работ в труднодоступных районах; снабжен системой глобальной спутниковой навигации и метеолокатором, поисковыми фарами и лебедкой ЛПГ-4; впервые демонстрировался на МАКС-95; планируется серийное производство.

Для поставок на экспорт разработаны следующие варианты вертолетов, которые поставлялись странам Варшавского Договора, а затем и в другие страны:

- Ми-25 - экспортный вариант вертолета Ми-24Д;

- Ми-35 - экспортный вариант вертолета Ми-24В;

- Ми-35П - экспортный вариант вертолета Ми-24П;

- Ми-35М - модифицированный экспортный вариант вертолета Ми-24Б с электронным оборудованием французских фирм "Секстант Авионикс" и "Томсон CSF"; демонстрировался на Парижской авиакосмической выставке в 1995г. и на авиакосмической выставке МАКС-95 в г. Жуковском; снабжен ИК-системой обзора передней полусферы и телевизионной камерой, нашлемным прицелом и очками ночного видения и другими системами, разработанными для вертолета Ми-28. Вооружение составляют двуствольная пушка калибром 23мм, гранатомет калибром 30мм, УР "воздух-воздух" "Игла-Б", блоки с НАР калибром 70мм и ПТУР "Атака" и "Штурм-Б". По сравнению с Ми-24 имеет меньшую массу конструкции и больший статический потолок; планируется серийное производство.

Вертолеты Ми-24, став первыми серийными отечественными вертолетами поля боя и огневой поддержки, по составу вооружения и массе боевой нагрузки превосходили все серийные зарубежные боевые вертолеты, получив название "летающих танков", и успешно использовались в военных действиях в Афганистане, в ирано-иракской войне и во многих других военных конфликтах для непосредственной поддержки наземных войск, подавления огневых точек и борьбы с танками. Особенно эффективно вертолеты Ми-24, имеющие мощное вооружение и грузовую кабину, использовались для спасения экипажей сбитых самолетов и вертолетов и эвакуации раненых в боевых условиях. Во время ирано-иракской войны иракские вертолеты Ми-24 успешно вели воздушные бои с иранскими боевыми вертолетами Bell АН-1J "Sea Cobra" и, обладая значительным преимуществом в вооружении, поражали их или заставляли удаляться и вызывать на помощь истребители. В одном из таких воздушных боев 27 октября 1982г. с вертолета Ми-24 на встречном курсе выпущенными НАР был сбит иранский истребитель F-4 "Phantom II", обладавший мощным вооружением и вдвое превосходивший Ми-24 по взлетной массе, первый и единственный в мире случай в практике воздушных боев, когда вертолетом был сбит боевой самолет. Всего во время ирано-иракской войны иракскими летчиками, летавшими на вертолетах Ми-24 и Ми-8, а также на вертолетах "Газель", было сбито 53 иранских вертолета: Bell АН-1J "Sea Cobra", АВ214, АВ212 и другие.

Вертолеты Ми-24, обладая комбинированной несущей системой (несущий винт-крыло), отличаются высокой маневренностью и позволяют выполнять на них сложный пилотаж, демонстрируемый неоднократно на авиационных праздниках и авиационных выставках. В центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации России в г. Торжке создана пилотажная группа "Беркуты", освоившая высший пилотаж на вертолетах Ми-24. Вертолет одновинтовой схемы с рулевым винтом, двумя ГТД, крылом и трехопорным шасси.

КОНСТРУКЦИЯ.

Фюзеляж и хвостовая балка

полумонококовой конструкции, в носовой части фюзеляжа размещена двухместная кабина экипажа: стрелок-оператор в отдельной передней кабине, за ним летчик, кабина которого для удобства обзора приподнята на 0.3м над кабиной стрелка, кресло летчика бронировано, с откидной бронеспинкой и бронезаголовником, кресло стрелка не бронировано, между кабинами расположена бронированная перегородка, лобовые стекла броневые, плоские, снабжены стеклоочистителями, доступ в кабину стрелка осуществляется с левого борта через откидывающуюся вверх панели остекления, в кабину летчика — через бронированную дверь с левого борта; кабины экипажа снабжены системой обогрева и вентиляции, бортмеханик может размещаться на откидном сиденье в отсеке оборудования за кабиной экипажа.

Кабина для десантников имеет двери шириной 1.13м и высотой 1.04-1.18м с каждого борта, состоящие из двух створок, одна из них открывается вверх, а другая — вниз и используется как подножка, 8 откидывающихся сидений и 8 окон, 4 из них в верхних створках дверей, которые откидываются внутрь, чтобы десантники могли вести огонь из легкого оружия. В кабине могут быть расположены 4 носилок с ранеными.

Крыло

прямое, трапециевидной формы в плане, площадью 6.75м2 с отрицательным поперечным V - 12° и углом заклинения 19°, создает в крейсерском полете подъемную силу, равную 25% массы вертолета, разгружая несущий винт; под крылом имеется четыре пилона, для подвески вооружения или контейнеров с оборудованием, а на концах вертикальные законцовки с балками для ПТУР.

Хвостовая балка

овального сечения переходит в стреловидное вертикальное оперение (килевую балку) с углом заклинения 3° для разгрузки рулевого винта, на хвостовой балке установлен управляемый стабилизатор размахом 3.27м и площадью 2.22м2 с углами отклонения от +7°40’ до -12°30'.

Шасси

трехопорное, убирающееся, с управляемой передней опорой со сдвоенными колесами К329А размерами 400 х 200мм с давлением 0.44МПа. Главные опоры с тормозными колесами КГ 135А размерами 720 х 320мм с давлением 0.54МПа и масляно-пневматическими амортизаторами, убирающиеся назад с поворотом на 90°; на хвостовой балке установлена хвостовая опора с двумя подкосами и амортизатором, колея шасси 3.03м, база шасси 4.39м.

Несущий винт

пятилопастный, с шарнирным креплением лопастей и гидравлическими демпферами, лопасти прямоугольной формы в плане, хорда лопастей 0.58м, профиль NACA 230, окружная скорость концов лопастей 217м/с. Лопасти имеют лонжерон из алюминиевого сплава, заполненный азотом, с системой сигнализации о появлении трещин и приклеенные к нему 18 секций с обшивкой и сотовым заполнителем из алюминиевого сплава. Вал несущего винта наклонен не только вперед на 4.5°, но и вправо на 2.5°, чтобы обеспечить минимальные крен и скольжение вертолета.

Рулевой винт

диаметром 3.9м, трехлопастный, тянущий. Лопасти прямоугольной формы в плане, по конструкции подобны лопастям несущего винта, имеют профиль NACA 230м.

Силовая установка

состоит из двух турбовальных ГТД ТВ3-117 Санкт-Петербургского НПО им. В.Я.Климова взлетной моцщностью по 1620кВт, оснащенных ПЗУ и установленных рядом в общем обтекателе сверху фюзеляжа. В обтекателе размещена также вспомогательная силовая установка — ГТД АИ-9В. Возможна установка на воздухозаборниках ПЗУ, а на соплах — экранирующих выхлопных устройств.

Топливная система

общей емкостью 2130л состоит из пяти топливных баков: главного бака за кабиной, двух баков над ним и двух баков под полом, дополнительный бак емкостью 1250л может быть установлен в кабине или четыре ПТБ-150 емкостью по 450л могут быть подвешены на пилонах под крылом.

Трансмиссия

такая же, как на вертолетах Ми-8, главный редуктор и двигатели защищены стальными броневыми плитами толщиной 8мм.

Система управления

дублированная, как на вертолете Ми-8, с жесткой и тросовой проводкой и гидроусилителями и комплектом съемных педалей и систем в передней кабине стрелка-оператора.

Гидросистема

состоит из основных и вспомогательных дублирующих друг друга и аварийной систем, основная гидросистема обеспечивает работу системы управления, вспомогательная обеспечивает уборку и выпуск шасси.

Воздушная система

баллонного типа обеспечивает работу тормозов колес и системы кондиционирования.

Система жизнеобеспечения

включает систему кондиционирования, обеспечивающую работу экипажа при температурах воздуха от -50°С до +37°С, и кислородную систему, позволяющую производить полеты на высотах свыше 3000м.

Электросистема

постоянного тока напряжением 27В питается от стартер-генератора СТГ-3 через два выпрямителя ВУ-6А и от двух аккумуляторов 18ССАН-28, а переменного тока (однофазного и трехфазного) напряжением 36, 115 и 260В — от двух синхронных генераторов ТТ40БТ46 с блоками регулирования напряжения и трансформаторами.

Пилотажно-навигационное

оборудование обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью и в сложных метеоусловиях; включает систему автоматического управления полетом САУ-В24—1 с автопилотом ВУАП-1 для автоматической стабилизации вертолета по крену, курсу, тангажу, барометрической высоте и скорости полета и автомагические радиокомпасы АРК-15Д и АРК-У2, доплеровский измеритель-скорости угла сноса ДИСС-15Д, радиовысотомер РВ-5, комбинированную курсовую систему "Гребень-1". В состав приборного оборудования входят командный пилотажный прибор ПКП-72М, указатель крена и тангажа УКТ-2, радиомагнитный индикатор РМИ-2.

Связная аппаратура

включает командные УКВ-радиостанции Р-860, Р-863 и Р-828, связную КВ-радиостанцию "Карат М-24", самолетное переговорное устройство СПУ-8. Имеется бортовой регистратор САРПП-12, для оповещения экипажа об аварийных ситуациях в полете установлена аппаратура речевых сообщении РИ-65. Летчики имеют индивидуальные поисково-спасательные радиостанции Р-855УМ.

Оборудование управления вооружением

включает оптико-электронную (ТВ для низких уровней освещенности) обзорно-прицельную систему в правом и радиокомандную систему наведения ракет в левом носовых подфюзеляжных обтекателях, пушечный прицел ПКВ или (на Ми-24В) ИПС, приемник предупреждения о РЛ облучения, ИК-систему создания помех "Липа", систему опознавания госпринадлежности, фотокинопулемет, контейнеры АСО-2 со 132 ложными целями.

Вооружение состоит из встроенного и подвесного. Встроенное вооружение: на вертолетах Ми-24 и Ми-24А установлена носовая подвижная пулеметная установка НУВ-1 с одноствольным пулеметом А-12.7 (12.7мм), Ми-24Д оснащен установкой УСПУ-24 с электродистанционным управлением, оборудованной четырехствольным пулеметом ЯкБ-12.7 конструкции Якушева-Борзова (12.7мм, 4000 выстр/мин, 1400 патронов) с вращающимся блоком стволов. Ми-24П вооружен неподвижной двухствольной пушкой ГШ-30 конструкции Грязева-Шипунова (30мм, 250 патронов) в правом фюзеляжном обтекателе, а Ми-24ВП - спаренной пушкой ГШ-23 в подвижной носовой установке НППУ-25.

Подвесное вооружение: первые вертолеты Ми-24 вооружали четырьмя (по две на рельсовых направляющих по бокам фюзеляжа, а затем на концевых пилонах крыла) дозвуковыми ПТУР "Фаланга" с ручным радиокомандным управлением (позднее с полуавтоматической системой управления). Начиная с Ми-24В их заменили сверхзвуковыми ПТУР 9К113/9М114 "Штурм-В", число которых на концевых и подкрыльевых пилонах могло достигать 12. Вместо ПТУР на четырех подкрыльевых пилонах могут быть установлены УР ближнего воздушного боя Р-60, блоки УБ-32-57 или УБ-20-57 с НАР С-5 (32х57мм или 20х57мм) или блоки с НАР С-8 (80мм) или с НАР С-13 калибра 130мм, пусковые установки НАР С-24 калибра 250мм, универсальные пушечные контейнеры УПК-23-250 с пушкой ГШ-23Л (калибр 23мм, боекомплект 250 патронов), контейнеры ГУВ с двумя пулеметами ТКБ-621 калибра 7.62мм и одним ЯкБ-12.7 калибра 12.7мм или гранатометами АГС-17 "Пламя" калибра 30мм, до 1500кг обычных или химических бомб, универсальные контейнеры для разбрасывания мин, блоки осветительных ракет и другое вооружение. Вертолет может осуществить посадку и перезарядить оружие с помощью боезапасов в кабине.

Е.И.Ружицкий "Вертолеты", 1997

Технические данные Ми-24

Экипаж: 2чел, силовая установка: 2 x ГТД ТВ3-117 НПО им. Климова мощностью по 1620кВт, диаметр несущего винта: 18.8м, высота: 4.17м, взлетный вес: 11500кг, вес пустого: 8200кг, максимальная скорость: 330км/ч, крейсерская скорость: 217-270км/ч, скороподъемность: 12.5м/с, динамический потолок: 5000м, статический потолок вне влияния земли: 1500м, дальность полета: 500км, полезная нагрузка: 2500кг

|

|

Итак, новая лекция. |

Дневник |

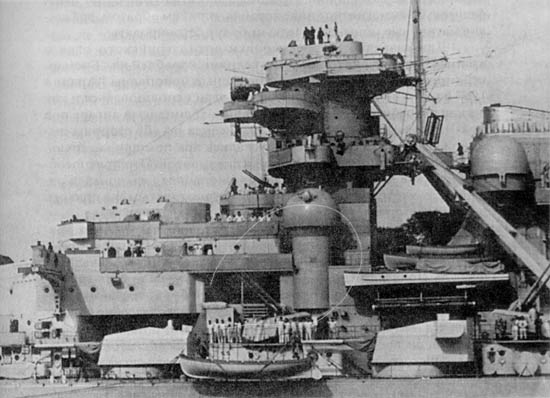

Крейсер её величества "Эксетер".

Этот крейсер типа "Йорк" был построен в 1931 году. Полное водоизмещение - 10400 тонн, скорость - 32 узла. Вооружение: 6 орудий калибра 203мм, 4 102-мм орудия, 6 торпедных аппаратов.

А в история войны Этот крейсер вошёл 13 декабря 1939 года. В этот день тяжёлый крейсер "Эксетер" вместе с лёгкими крейсерами "Аякс" и "Ахиллес" вступил в Атлантике в бой с немецким тяжёлым линкором "Адмирал граф Шпее", "Карманным линкором" Гитлера. Сражение происходило в устье Ла-Платы. Эскадрой командовал адмирал Хервуд.

Вечером 12 декабря британские крейсера несколько раз отрепетировали намеченные коммодором маневры по разделению группы. При дальнейшем движении на кораблях, поддерживавших 12-14-узловой ход, велось усиленное наблюдение за восточной частью горизонта, откуда ожидалось появление противника.

В том же порядке, спустя почти сутки, в 5.30 утра (иначе, в 5.52 или около 6.00) 13 декабря, крейсера Хэрвуда были обнаружены наблюдателями с "Адмирал гарф Шпее". Сначала их ошибочно идентифицировали как легкий крейсер и два эсминца. По другим данным, правильно был опознан только тяжелый крейсер "Эксетер" . Так или иначе, они были приняты за охранение находящегося в пути конвоя. Встреча с британскими военными кораблями была нежелательной, но, в данном случае, не опасной ввиду значительного превосходства рейдера. Поскольку не было полной уверенности, что его корабль не будет замечен англичанами, командир рейдера Лангсдорф, после короткого совещания со старшим офицером, в нарушение прямого приказа германского командования избегать боя с кораблями союзников, принял решение внезапно атаковать своих более быстроходных противников, как можно быстрее сократив дистанцию. Присутствие эсминцев, по мнению Лангсдорфа, означало, что где-то поблизости находился конвой торговых судов, и значит, после уничтожения единственного охранявшего их крейсера, можно было рассчитывать на богатую добычу. Адмирал граф Шпее увеличил скорость и изменением курса привел корабли противника на правый борт. Быстрое сближение вскоре открыло ошибочность первоначальной идентификации британских кораблей, но к этому времени «броненосец» уже потерял свое главное преимущество - вести огонь с дистанции, недоступной для артиллерии противника. Кроме того, с момента обнаружения рейдера англичанами, он уже не мог уйти, поскольку, обладая превосходством в скорости, их крейсера могли следовать за своим грозным визави даже не ввязываясь в бой, а лишь наводя на него более сильное тактическое соединение. В 6.18 залпом полубронебойными снарядами по крейсерам Эксетер (из кормовой башни) и Ajax (из носовой) Адмирал граф Шпее открыл первую морскую битву Второй мировой войны - бой у Ла-Платы.

Снаряды первого залпа, отданного рейдером из кормовой башни с дистанции около 90 кбт, легли недолетом. Тяжелый крейсер ответил чуть позже: в 6.20 открыли огонь восьмидюймовки носовых башен, а кормовая вступила в акцию спустя 2.5 минуты, как только рейдер оказался в секторе действия её орудий.

Первыми пристрелялись немцы (что и не удивительно для корабля, имевшего артиллерийский радар FuMo-22). После двух первых пристрелочных залпов, неспешно сделанных полубронебойными фугасами с замедлением, особо опасными для машин и погребов слабобронированных британских крейсеров, Адмирал граф Шпее перешел на стрельбу переменным боеприпасом, применяя также фугасные гранаты с головным взрывателем мгновенного действия (этот боеприпас отличался мощным осколочным эффектом, взрываясь даже при ударе о воду и нанося серьёзные разрушения в небронированных частях корабля), и перенес огонь своих 11-дюймовок на наиболее опасного противника - тяжелый крейсер Эксетер . Результаты не замедлили сказаться. Уже третий залп рейдера (в 6.21) дал накрытие, подняв в воздух по обе стороны британского крейсера несколько водяных столбов. Одна из 300-килограммовых гранат взорвалась вблизи от его правого борта. Град осколков выбил прислугу торпедного аппарата, изрешетил борт и надстройки от ватерлинии до верха кормовой трубы и поджег стоявший на катапульте готовый к запуску самолет. Взрыв топливных баков летающей лодки грозил кораблю серьёзными неприятностями, поэтому силами аварийной партии самолет был сброшен за борт. Другой очаг пожара возник на прожекторной площадке перед кормовой трубой, у разбитых этим же взрывом прожекторов. Кроме того, оказались перебитыми цепи сигнализации готовности орудий к стрельбе, вследствие чего старшему артиллеристу крейсера лейтенанту Дженнингсу некоторое время пришлось управлять артогнем, не имея представления, все ли орудия корабля участвуют в залпе.

Затем последовали попадания. Начиная с пятого залпа рейдера, крейсер Эксетер получал один удар за другим. В 6.23 два полубронебойных снаряда по крутой траектории попали в полубак крейсера. Действие одного из них оказалось безобидным: пробив палубу, переборку корабельного лазарета и обшивку левого борта, снаряд упал в море не взорвавшись. Зато другой, разворотив палубу в районе форштевня, вызвал пожар в малярной кладовой (по другим данным, в цистерне с основными запасами авиабензина)! Для тушения бушевавшего пламени на место немедленно прибыла пожарная партия во главе с суб-лейтенантом Морсом, но в этот момент крейсер получил еще более страшный удар.

Очередной, фугасный, снаряд ударил в крышу возвышенной башни «В», расположенной непосредственно перед носовой надстройкой. К этому времени (около 6.25) башня сделала всего восемь залпов, но теперь оба её орудия вышли из строя, большая часть персонала получила ранения, а восемь человек погибли. Начался пожар, угрожавший погребам с боезапасом. Осколки фугаса смели работавшую на полубаке аварийную партию и веером накрыли верхний мостик носовой надстройки, поразив почти всех находившихся там офицеров, наблюдателей и сигнальщиков. Уцелел только командир крейсера кэп-тен Бэлл.

Несмотря на тяжесть повреждений и бушевавшие пожары, Эксетер продолжал вести бой, получая новые раны от осколков снарядов, рвавшихся вблизи борта. Крейсер по-прежнему держал ход, близкий к максимальному, и по находившемуся приблизительно в 70 кбт рейдеру вели огонь уцелевшие башни «А» и «Y». Только теперь активизировались действия достаточно приблизившихся к германскому кораблю и пристрелявшихся легких крейсеров. Несколько 152-мм снарядов взорвались рядом с Адмирал граф Шпее. Действие их по рейдеру было незначительным, но они привлекли внимание, и в 6.30 немцы перенесли огонь своей носовой башни на Ajax и Achilles, что существенно снизило интенсивность огня по крейсеру Эксетер .

В 6.31, в свою очередь сократив дистанцию приблизительно до 60 кбт, Эксетер произвел трехторпедный залп из торпедного аппарата правого борта. Однако вследствие выполнения рейдером крутого разворота на 150", торпеды не достигли цели. Завершив поворот, Адмирал граф Шпее закрылся от легких крейсеров дымовой завесой и вновь сосредоточил всю мощь своей 280-мм артиллерии на тяжелом крейсере.

Эксетер , не прекращая огня, совершил поворот вправо, чтобы ввести в действие торпеды левого борта. По немецким данным, в этот период боя поврежденный крейсер часто скрывался в дыму собственных пожаров, поэтому стрельба по нему была затруднена, Но уже в первый момент после выхода из дыма (приблизительно в 6.40) крейсер был накрыт залпами противника. Несколько снарядов попали в носовую часть корабля или взорвались в воде рядом с нею. В результате обшивка борта в носу была разорвана на большом протяжении, носовые отсеки затоплены, крейсер получил крен на правый борт и, зарываясь носом в воду, начал терять ход. 280-мм фугас из следующего залпа вывел из строя носовую башню А, вызвав новый пожар на полубаке. Не меньше бед натворил еще один снаряд из этого же залпа, очевидно, полубронебойный, попавший в основание носовой надстройки и прошедший по корпусу корабля около 18 метров. Прошив кубрик старших унтер-офицеров, он взорвался в недрах корабля, уничтожив репетиры гирокомпасов, радиорубку, в которой погибли пять радистов, и выведя из строя 102-мм орудие вместе с прислугой. Взрыв поджег боезапас в кранцах первых выстрелов и на спардеке крейсера возник новый пожар.

Положение корабля, по крайней мере, со стороны, казалось безнадежным. Именно так оценил ситуацию пилот гидроплана Sea Fox, катапультного разведчика-корректировщика флагманского Ajax, стартовавшего в 6.38. Увидев Эксетер в клубах дыма и огне пожаров, имеющим крен и заметный дифферент на нос, с неподвижно застывшими носовыми башнями, он высказал по радио предположение, что Эксетер «уже тонет». Получив это сообщение, Хэрвуд приказал дивизиону легких крейсеров увеличить скорость, сократить дистанцию до противника и отвлечь его огонь на себя.

Тем временем, завершив начатый поворот вправо, Эксетер лег на обратный курс и в 6.42 выстрелил оставшиеся торпеды из аппарата левого борта. Правда, залп получился двухторпедным, поскольку третья торпеда, очевидно, имела повреждения и не вышла из аппарата. К тому же, этот залп также оказался безрезультатным. Зато крейсер почти в тот же момент получил еще два попадания, снова пришедшиеся в руины носовой части корабля. Их главным результатом стал полный выход из строя всех навигационных средств и системы управления огнем. Выдержав и это испытание, избитый крейсер совершил поворот влево на 180°, и вновь приведя противника на правый борт, некоторое время двигался параллельным с ним курсом. Два последних орудия главного калибра кормовой башни непрестанно стреляли, руководствуясь данными башенного дальномера, хотя в результате выхода из строя всех приборов центральной системы точной наводки, их стрельба была уже малоэффективной. Тем не менее, Эксетер продолжал своим огнем тревожить противника, заставляя его, уже перенацелившегося на наседавшие легкие крейсера, непрестанно маневрировать и сбивать наводку переносом огня с одной цели на другую. Кэптен Бэлл с большим искусством управлял своим плохо слушавшим руля крейсером при помощи обычного компаса, снятого с корабельной шлюпки. Лейтенант Дженнингс, после выхода из строя системы управления огнем оставивший центральный артиллерийский пост, руководил стрельбой кормовой башни сначала с прожекторной площадки, а затем непосредственно с ее крыши. И в то же время на корабле не прекращалась борьба аварийных партий с огнем пожаров и водой, поступавшей через многочисленные пробоины и разрывы в обшивке корпуса.

После 6.54 Адмирал граф Шпее, уже получивший достаточно серьезные повреждения, лег на западный курс и начал уходить, часто ставя дымовые завесы и с трудом отбиваясь от преследовавших его легких крейсеров. Однако перспектива получения новых тяжелых повреждений от смертельно раненого, но не ставшего менее опасным противника, вынуждала немцев время от времени переносить огонь на горящий, но продолжавший стрелять Эксетер . Так было и в 7.10, когда последний возник из тучи дыма на юго-востоке. Очевидно, именно в это время его артиллеристам удалось добиться еще одного попадания в рейдер. Восьмидюймовый снаряд пробил верхнюю кромку обшивки полубака и, не взорвавшись, оставил в борту пробоину диаметром около полутора метров. Адмирал граф Шпее перенес огонь главной артиллерии на Эксетер , и в 7. 1 6, отстреливаясь от легких крейсеров артиллерией вспомогательного калибра, совершил поворот влево, на пересечку курса тяжелого крейсера. Лангсдорф, очевидно, намеревался добить неугомонного противника. Ему даже удалось сократить дистанцию до шести миль (около 50 кбт). Однако Ajax и Achilles, шедшие за кормой рейдера, изменением курса вправо ввели в бой свои кормовые башни и, увеличив интенсивность огня, заставили командира Адмирал граф Шпее отказаться от своего намерения. Рейдер отвернул на северо-запад, оставив Эксетер под обстрелом вспомогательной артиллерии, и возобновил бой с легкими крейсерами. Те же, в свою очередь активно маневрируя и не прекращая огня, прошли за его кормой и, выйдя на левый борт рейдера, прикрыли южное направление, в котором находился горевший и начинавший отставать Эксетер .

Эксетер действительно терял скорость по мере того, как его отсеки заполнялись водой. Котлы и машины работали исправно и могли дать полный ход, но на большой скорости имевший метровый дифферент на нос корабль черпал воду огромными пробоинами в обшивке носовой части. Для уменьшения напора вливавшейся воды скорость хода пришлось снизить до 17 узлов. Однако это мало помогло и крейсер продолжал медленно наполняться водой через многочисленные осколочные пробоины в борту и перебитые пожарные магистрали. Кормовая башня вела огонь вдогонку уходящему противнику до 7.30, когда все прибывавшая вода замкнула электропитание башенного привода. За последние полчаса боя орудия башни выстрелили 177 снарядов, сделав почти 90 залпов. Его стрельба, охарактеризованная самими немцами как «быстрая и точная», была наиболее эффективной в первые четверть часа боя. К сожалению, в начале войны в составе боезапаса британских крейсеров не имелось фугасных снарядов мгновенного действия, поэтому артиллеристы тяжелого крейсера использовали в этом бою почти исключительно полубронебойные снаряды с замедлением типа СРВС. Как показали дальнейшие события, даже сотрясение от удара невзорвавшегося снаряда приводило к выходу из строя, пусть даже временному, приборов управления огнем и другого оборудования, а в случае его взрыва и, как следствие, пожара, последствия для германского корабля могли быть куда более серьезными. Первый из угодивших в рейдер восьмидюймовых снарядов попал в его башенноподобную надстройку на уровне адмиральского мостика и прошил ее не взорвавшись. Взрыв следующего 203-мм снаряда на время вывел из строя пункт управления огнем, перебив персонал специалистов. Вследствие этого попадания центральная система наводки германского корабля была временно нарушена и каждая его башня вела огонь самостоятельно, что сказалось на его результатах (по другим данным, это попадание пришлось в носовой директор зенитной артиллерии).

Еще один «гостинец», присланный артиллеристами крейсера Эксетер несколько позже, ударил в верхнюю кромку 100-мм бортового бронепояса рейдера и, пробив его и находившуюся за ним 40-мм продольную противоосколочную переборку, взорвался внутри корабля, на его броневой палубе. От взрыва осталась довольно большая вмятина со стрелой прогиба 250 мм, находившаяся над дизельными двигателями в моторном отделении №4. Попади снаряд метром ниже, он разорвался бы как раз среди дизелей этого отделения и последствия для Адмирал граф Шпее были бы непредсказуемыми. Взрывом были уничтожены различные кладовые помещения и мастерские. Осколки снаряда повредили кабели, нарушив систему связи рейдера, и вызвали пожар, особенно сильный в хранилище противопожарных средств. При тушении возгорания личный состав пожарных партий получил тяжелые ожоги и отравления. Помимо задымленности внутренних пространств корабля, было замечено поступление воды в помещение главных двигателей.

Однако ответное действие артиллерии рейдера было более чем адекватным. Получив не менее семи попаданий 280-мм снарядов, полузатопленный Эксетер практически полностью был выведен из строя, едва держался на плаву, имея дифферент на нос и устойчивый крен 17° на правый борт. Продолжалась борьба с пожарами и поступающей через пробоины водой. Артиллерия главного калибра не действовала, а уцелевшие четырехдюймовые орудия не представляли опасности для противника. Большие потери понес экипаж крейсера, потеряв убитыми 5 офицеров и 56 нижних чинов, 3 офицера и 20 членов экипажа были ранены. Выслушав доклад старшего офицера, коммандера Р. Грэхэма, Бэлл приказал ответить на запрос Хэрвуда о положении дел на корабле: «Все орудия выведены из строя. Сохраняем плавучесть» а когда последний усомнился, дойдет ли Эксетер до Фолклендов, кэптен браво вызвался дойти до Плимута, если прикажут. Получив приказ следовать в Порт-Стэнли, Эксетер в 7.40 вышел из боя и на 10-узловой скорости потащился на юго-восток. Ему еще предстояло пройти более 1000 миль.

Погиб Эксетер 27 февраля 1942 года в сражении в Явансвом море в бою с японскими кораблями.

|

"Давно мы дома не были..." |

Дневник |

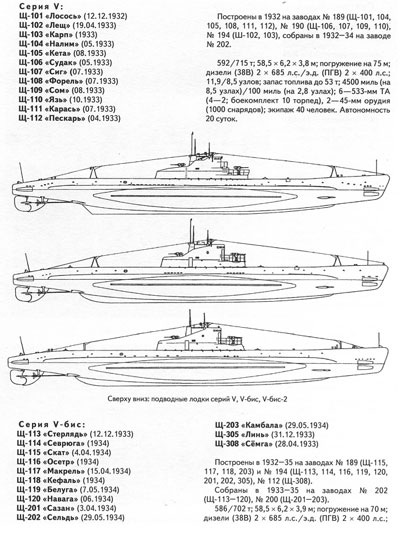

Ну-с приступим: расскажу про подводную лодку типа "Щука":

Разработка эскизного проекта ПЛ серии III среднего водоизмещения с торпедно-артиллерийским вооружением, получившей название "Щука", осуществлялось в НТМК с участием специалистов подводного кораблестроения Б.М.Малинина и К.И.Руберовского. К концу работы в нее включился С.А.Базилевский.

Основные тактико-технические элементы ПЛ "Щука" были одобрены на совещании, проводившемся под руководством начальника ВМС Р.А.Муклевича, 1 ноября 1828 г. Разработку проекта Техбюро № 4 закончило к концу 1929 г.

Полуторакорпусная (с булями) ПЛ клепаной конструкции предназначалась для массовой постройки. Поэтому при разработке проекта много внимания уделялось ее всемерному удешевлению. Предполагалось заменить блочную сборку ПЛ в цехе, в наиболее благоприятных условиях для повышения производительности труда и снижения себестоимости.

В первом варианте проектного задания предусматривалось деление прочного корпуса ПЛ "Щука" на 5 отсеков. Прочность всех легких плоских переборок была рассчитана всего на 2 атм. ПЛ в случае затопления любого отсека оставалась бы на плаву, т.к. запас ее плавучести (22%) превышал объем самого большого из них - носового. В то же время расчеты показали, что при затоплении носового отсека, если прилегающая к ней цистерна главного балласта будет заполнена, образуется дифферент свыше 80 градусов. Поэтому носовой отсек был разделен на два дополнительной переборкой, установленной между торпедными аппаратами и запасными торпедами. Расчетный дифферент после этого уменьшился примерно на 10 градусов, чт о признавалось удовлетворительным.

Была принята упрощенная форма легкого корпуса. В отличие от ПЛ типа "Ленинец" он охватывал только две трети длины прочного корпуса. В проходивших по бортам булям (полусферические наделки) были расположены цистерны главного балласта, а в оконечностях легкого корпуса - носовая и кормовая цистерны. Лишь цистерна средняя, уравнительная и быстрого погружения находились внутри прочного корпуса. Это обеспечивало более простую технологию, большую ширину цистерн главного балласта, облегчало их сборку и клепку.

Однако булевая форма легкого корпуса средней ПЛ имела как преимущества перед двух- и полуторакорпусными ПЛ типа "Декабрист" и "Ленинец", так и недостатки (ухудшала ходкость). Испытания головной ПЛ серии III показали, что на полном ходу у нее образовывались две системы поперечных волн: одна создавалась основными обводами корпуса и оконечностей, другая - булями. Следовательно, их интерференция должны была повышать сопротивление движению. Поэтому форму булей для ПЛ этого типа последующих серий усовершенствовали. Их носовая оконечность была заострена и приподнята вверх до уровня ватерлинии. Этим вся система поперечных волн, образуемых булями, смещалась несколько в нос, дальше от резонанса с волнами от основного корпуса.

Для ПЛ серии III был принят прямой форштевень. В последующих сериях ПЛ этого типа его заменили наклонным, изогнутым по образцу ПЛ типа "Декабрист".

В конечном варианте прочный корпус ПЛ типа "Щ" серии III был разделен плоскими переборками на 6 отсеков.

Первый ( носовой) отсек - торпедный. В нем размещались 4 торпедных аппарата (по два по вертикали и горизонтали) и 4 запасных торпеды на стеллажах.

Второй отсек - аккумуляторный. В ямах, закрытых съемным настилом из деревянных щитов, были расположены 2 группы АБ (по 56 элементов типа "КСМ"). В верхней части отсека находились жилые помещения, под аккумуляторными ямами - топливные цистерны.

Третий отсек - центральный пост, над ним была установлена прочная рубка, закрытая ограждением с мостиком.

В четвертом отсеке были размещены 2 четырехтактных бескомпрессорных дизеля по 600 л.с. со своими механизмами, системами, газоотводными клапанами и устройствами.

Пятый отсек занимали 2 главных гребных электродвигателя по 400 л.с. и 2 электродвигателя экономического хода по 20 л.с., которые соединялись с двумя гребными валами ременной эластичной передачей, что способствовало снижению шумности.

В шестом (кормовом) отсеке находились 2 торпедных аппарата (расположены по горизонтали).

Кроме торпедного вооружения ПЛ имела зенитное 37-мм полуавтоматическое орудие и 2 пулемета калибра 7,62 мм.

При постройке первых ПЛ типа "Щ" не было уделено достаточного внимания явлению обжатия корпуса наружным давлением воды. Незначительное на ПЛ типа "Барс" с их меньшей глубиной погружения и большими запасами жесткости, оно причиняло серьезные неприятности на строящихся ПЛ. Например, при первом глубоководном погружении ПЛ типа "Щ" была деформирована выкружка кормового торпедопогрузочного люка. Образовавшаяся течь представляла собой сплошную пелену воды, бившей под большим напором из-за обделочного угольника, соединявшего обшивку выкружки с прочным корпусом. Правда. Толщина водяной пелены была не более 0,2 мм, но протяженность превысила 1 м. Разумеется, такая течь не создавала угрозы затопления 6-го отсека, но сам факт ее появления свидетельствовала о недостаточной жесткости конструкции, компенсирующей эллиптический вырез в прочном корпусе довольно большой протяженности (перерезавший несколько шпангоутов). Кроме того, появление течи оказывало отрицательное психологическое воздействие на личный состав. В связи с этим уместно привести слова одного из опытнейших советских подводников: "Видимо, даже человеку, далекому от подводной службы, нетрудно представить себе, что значит мощная струя воды, врывающаяся под огромных давлением внутрь ПЛ, находящейся на глубине. Деваться от нее некуда

Либо останови ее любой ценой, либо погибай. Безусловно, подводники всегда выбирают первое, чего бы это ни стоило каждому из них".

Конструкция в районе соединения выкружки с прочным корпусом была усилена добавочными съемными бимсами.

Еще в процессе испытаний ПЛ "Декабрист" было обращено внимание на сильное зарывание носа ПЛ во встречную волну на полном надводном ходу. Палубных цистерн на ПЛ типа "Щ", как и на ПЛ типа "Л", не было, и это еще более увеличивало их стремление к зарыванию. Лишь позднее стало очевидным, что такое явление неизбежно для всех ПЛ в надводном положении и вызывается их малым запасом плавучести. Но при создании ПЛ первых серий с этим пытались бороться, увеличивая плавучесть носовой оконечности. С этой целью на ПЛ типа "Щ" была установлена специальная "цистерна плавучести", заполняемая, как и вся надстройка, через шпигаты (отверстия с решетками), но снабженная клапанами вентиляции носовой цистерны главного балласта. Однако это привело только к сокращению периода килевой качки и увеличению ее амплитуды: после резкого всхода на волну нос ПЛ также резко падал вниз и зарывался в ее подошву. Поэтому позднее на ПЛ типа "Щ" носовые "цистерны плавучести" были ликвидированы.

Цистерны главного балласта заполнялись забортной водой самотеком через кингстоны, расположенные в специальных выгородках в нижней части легкого корпуса. Они имели только ручные приводы. Клапаны вентиляции этих цистерн управлялись как с помощью пневматических дистанционных приводов, так и ручными приводами.

Излишнее упрощенство и стремлении удешевить привели к решению отказаться на ПЛ серии III от продувания цистерн главного балласта турбокомпрессорами, заменив продувание откачкой центробежными помпами. Но эта замена оказалась неудачной: продолжительность процесса удаления главного балласта возросла до 20 минут. Подобное было абсолютно недопустимо, и на ПЛ типа "Щ" вновь поставили турбокомпрессоры. Позднее на всех ПЛ этого типа впервые в отечественном подводном кораблестроении воздуходувки были заменены продуванием главного балласта отработанными газами дизелей (система воздуха низкого давления). Дизели в этом случае приводились в действие главным гребным электродвигателем и выполняли роль компрессора.

Так 3 ПЛ серии III - "Щука", "Окунь" и "Ёрш" были заложены 5 февраля 1930 г. в присутствии члена РВС СССР, начальника ВМС Р.А.Муклевича. Он так отозвался о ПЛ типа "Щ": "Мы имеем возможность этой ПЛ начать новую эру в нашем судостроении. Это даст возможность приобрести навыки и подготовить нужные кадры для развертывания производства".

Строителем ПЛ "Щука" и "Окунь" был М.Л.Ковальский, ПЛ "Ёрш" - К.И.Гриневский. Ответственным сдатчиком этих трех строящихся в Ленинграде ПЛ являлся Г.М.Трусов, сдаточным механиком - К.Ф.Игнатьев. Государственную приемную комиссию возглавлял Я.К.Зубарев.

Первые 2 ПЛ вступили в строй Морских сил Балтийского моря 14 октября 1933 г. Их командирами стали А.П.Шергин и Д.М.Косьмин, инженер-механиками - И.Г.Миляшкин и И.Н.Петерсон.

Третья ПЛ "Ёрш" вошла в строй БФ 25 ноября 1933 г. Командование ей принял А.А.Витковский, инженер-механиком стал В.В.Семин.

Четвертую ПЛ серии III предполагалось назвать "Язь. Но в начале 1930 г. комсомольцы страны выступили с почином построить к 13-1 годовщине Октябрьской революции одну ПЛ и назвать ее "Комсомолец".Они собрали на строительство ПЛ 2,5 млн. рублей. На торжественной закладке 23 февраля 1930 г. присутствовали заместитель наркомвоенмора и Председателя РВС СССР С.С.Каменев и секретарь ВЛКСМ С.А.Салтанов. Строителем этой ПЛ стал П.И.Макаркин, наблюдающий за постройкой от ВМФ - инженер-механик Г.С.Пахомов. 2 мая 1931 г. ПЛ была спущена на воду, а затем доставлена по Мариинской водной системы в Ленинград для достройки.

15 августа 1934 г. ПЛ "Комсомолец" была принята от промышленности, а 24 августа зачислена в состав Балтийского флота. Первым ее командиром стал К.М.Бубнов, инженер-механиком - Г.Н.Кокилев.

ТАКТИКО - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛ ТИПА " Щ" СЕРИИ III

Водоизмещение надводное / подводное 572 т/ 672 т

Длина 57 м

Ширина наибольшая 6,2 м

Осадка в надводном положении 3,76 м

Число и мощность главных дизелей 2 х 600 л.с.

Число и мощность главных электродвигателей 2 х 400 л.с.

Скорость полная надводная 11,5 уз

Скорость полная подводная 8,5 уз

Дальность плавания надводная полной скоростью 1350 миль (9 уз)

Дальность плавания надводная экономической скоростью 3130 миль (8,5 уз)

Дальность плавания подводная экономической скоростью 112 миль (2,8 уз)

Автономность 20 суток

Рабочая глубина погружения 75 м

Предельная глубина погружения 90 м

Вооружение: 4 носовых и 2 кормовых ТА, общий боезапас 10 торпед

Одно 45-мм орудие (500 снарядов)

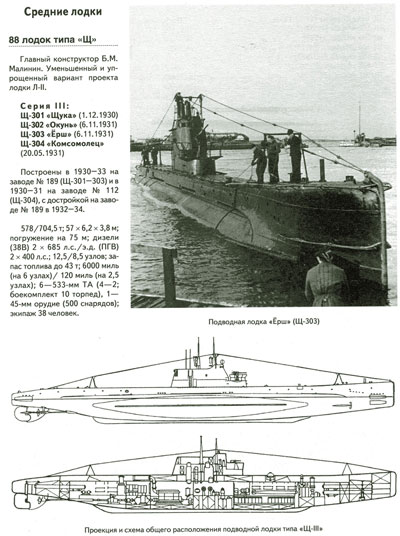

В соответствии с решением ВКП б и Правительства СССР в 1932 г. началась постройка 12 ПЛ типа "Щ" для Тихого океана. Первые 4 ПЛ ("Карась", "Лещ", "Карп" и "Налим") были заложены 20 марта. Вначале новую серию стали называть ПЛ типа "Карась" серии III, затем ПЛ типа "Щука" - бис и ,наконец, ПЛ типа "Щука" серии V (в ноябре 1933 г. ПЛ "Карась" получила название "Лосось").

На ПЛ серии III прочность переборки между первым и вторым отсеками была рассчитана, как и других переборок, на подводную аварию. Но метод приближенного расчета, которым при этом пользовались, не учитывал возможного переуглубления ПЛ при движении с дифферентом. Поэтому на ПЛ типа "Щ" серии V была добавлена еще одна поперечная переборка (на 31-м шпангоуте), разделившая второй отсек на два. Группы аккумуляторов оказались в результате изолированными одна от другой, что повысило живучесть аккумуляторной батареи. Одновременно кормовую переборку носового отсека передвинули на 2 шпации в нос (с 24-го на 22-ой шпангоут).

Следует отметить, что при изготовлении межотсечных переборок применялась электросварка. Ее использовали также при изготовлении некоторых цистерн и фундаментов отдельных механизмов внутри прочного корпуса. Электросварка настойчиво внедрялась в подводное кораблестроение.

Общее число отсеков ПЛ серии V увеличилось до 7. Однако пришлось пойти на хранение во втором отсеке запасных торпед без зарядных отделений, для сборки их перед стрельбой из торпедных аппаратов левого борта (№ 2 и № 4) использовать овальную переборочную дверь, а по оси торпедных аппаратов правого борта (№ 1 и № 3) сделать в новой переборке соответствующие люки.

Средняя цистерна была вынесена в междубортное пространство, что позволило облегчить ее конструкцию, повысив испытательное давление втрое.

Эти конструктивные изменения диктовались также необходимостью транспортирования ПЛ типа "Щ" на Дальний Восток. Поэтому одновременно были изменены раскрой обшивки и набор прочного корпуса, который изготовлялся из восьми секций, соответствовавших железнодорожным габаритам.

Длина ПЛ серии V была увеличена на 1,5 м, в результате чего несколько возросло водоизмещение (592 т / 716 т). Этому способствовали также установка второго орудия калибра 45-мм и увеличение боезапаса вдвое (до 1000 снарядов).

Главным строителем ПЛ типа "Щ" серии V был Г.М.Трусов. Идея доставки на Тихий океан секциями с последующей сборкой на месте принадлежала инженеру П.Г.Гойнкису. Изготовление и отгрузку секций обеспечивал К.Ф.Терлецкий, выехавший на Дальний Восток и руководивший вместе с П.Г.Гойнкисом сборкой ПЛ.

Первый железнодорожный эшелон с секциями ПЛ серии V был отправлен на Дальний Восток 1 июня 1932 г. Уже к концу года в строю были 7 ПЛ серии V. Их появление на Тихом океане вызвало серьезное беспокойство у правительства Японии. Японские газеты запустили такую информацию: "Большевики привезли во Владивосток несколько негодных старых ПЛ".

Всего до конца 1933 г. ТОФ получил 8 ПЛ типа "Щ" серии V (приемочный акт восьмой ПЛ "Форель", впоследствии "Щ-108", был утвержден 5 апреля 1934 г.). Напряженный план ввода их в строй судостроительная промышленность выполнила на 112%.

Командиром головной ПЛ "Лосось" серии V (впоследствии "Щ-101"), вступившей в состав МСДВ 26 ноября 1933 г. стал Г.Н.Холостяков, инженер-механиком - В.В.Филиппов. Постоянную комиссию по ее испытаниям и приемке возглавил А.К.Векман. 22 декабря был подписан акт Реввоенсовета Морских сил дальнего Востока о завершении с перевыполнением программы ввода в строй ПЛ в 1933 г.

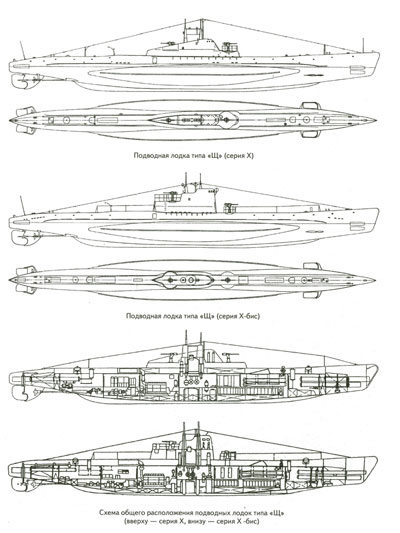

Дальнейшей модификацией ПЛ типа "Щ" являлись ПЛ серии V - бис (первоначально серия VII), V- бис 2 , Х и Х-бис. В них вносились отдельные конструктивные изменения, которые улучшили живучесть, внутреннее помещение механизмов и устройств и несколько повысили тактико-технические элементы. Устанавливались более совершенные электронавигационные приборы, средства связи и гидроакустики.

Из 13 ПЛ серии V - бис 8 ПЛ были построены для ТОФ, 2 ПЛ - для КБФ, 3 ПЛ - для ЧФ. Из 14 ПЛ серии V -бис 2 по 5 ПЛ получили КБФ и ТОФ, 4 ПЛ - ЧФ.

Ко времени проектирования ПЛ серии V - бис появилась возможность повысить мощность главный дизелей на 35% практически без изменения их массы и габаритов. Вместе с улучшением формы булей это дало увеличение надводной скорости ПЛ более чем на 1,5 уз. Головная ПЛ серии V- бис "Воинствующий безбожник", строившаяся на средства добровольных взносов членов этого общества была заложена в ноябре 1932 г. (строитель и ответственный сдатчик - И.Г.Миляшкин). При вступлении 19 июля 1935 г. в строй КБФ ПЛ дали новое название "Линь" ("Щ-305"). Второй ПЛ серии V- бис стала ПЛ "Сёмга" ("Щ-308").

На ПЛ типа "Щ" серии V - бис 2 были несколько улучшены носовые обводы путем удлинения булей. Для хранения запасных торпед в сборке кормовую переборку второго отсека (на 31-м шпангоуте) сделали необычной - по профилю не вертикальной, а ступенчатой, верхнюю ее часть (над аккумуляторной ямой) сдвинули на одну шпацию в корму.

Прочность переборок центрального поста, расположенного теперь в четвертом отсеке, была рассчитана на 6 атм.

5 ПЛ серии V- бис 2 - "Треска" (головная, "Щ-307"), "Пикша" ("Щ-306"), "Дельфин" ("Щ-309"), "Белуха" ("Щ-310") и "Кумжа" ("Щ-311") были заложены в канун 16-й годовщины Октябрьской революции - 6 ноября 1933 г. Первые две из них вступили в строй КБФ 17 августа 1935 г., третья - 20 ноября 1935 г. Командир одной из ПЛ серии V - бис 2 так описал свою ПЛ : "оснащенная новейшими по тому времени электронавигационными приборами ПЛ "Щ-309" ("Дельфин"), могла плавать в любую погоду далеко от своих баз, как в море, так и в океане.

Обладая мощным торпедным вооружением, а также системами, устройствами и приборами, обеспечивающими скрытый выход в торпедную атаку, ПЛ имела возможность действовать против крупных боевых кораблей противника, своевременно их обнаруживать - это позволяло ее средства наблюдения. Радиостанция ПЛ гарантировала устойчивую связь с командованием на большой удалении от своих баз.

Наконец, целесообразное расположение приборов и механизмов в ПЛ обеспечивало не только успешное использование оружия и сохранения ее живучести, но и отдых личного состава в свободное от несения вахты время.

Прочность и надежность ПЛ были проверены в суровых боях войны 1941 - 1945 гг. Командир этой же ПЛ "Щ-309" писал об оном из ожесточенных преследований своей ПЛ противолодочными кораблями противника в 1942 г.: "ПЛ выдержала все испытания: близкие разрывы глубинных бомб, большие глубины, капризы морской стихии, и в полной боевой готовности, не пропустив ни одной капли воды внутрь, продолжала нести боевую службу. И в этом немалая заслуга строителей ПЛ".