Без заголовка |

Цитата сообщения kakula

26 сентября родились...

1877

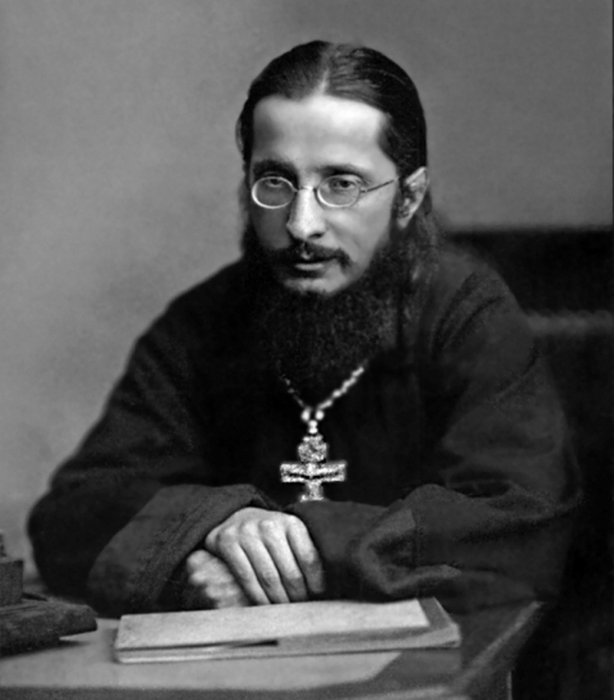

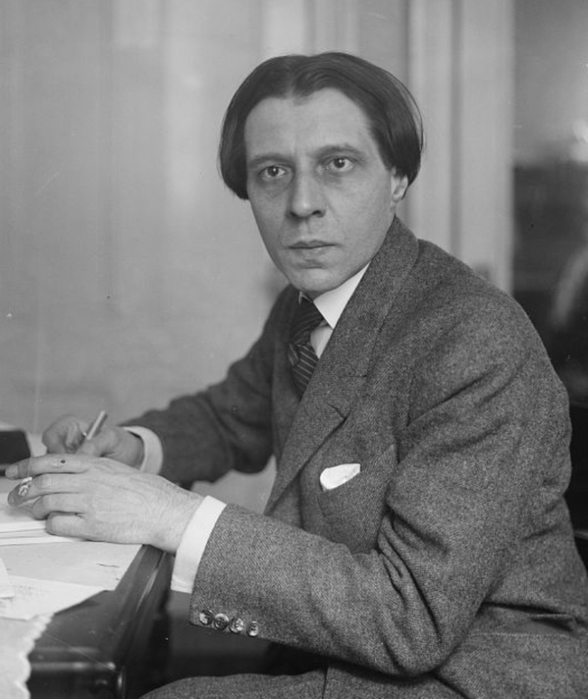

Сергей Николаевич Дурылин (псевдонимы: Сергей Северный, Р. Артем, Библиофил, М. Васильев, С.Д., И.Комиссаров, Н.Кутанов, В.Никитин, Д.Николаев, С.Николаев, Д.Николаев-Дурылин, Н.Сергеев, М.Раевский, С.Раевский, Сергей Раевский).

советский публицист, прозаик, поэт, историк литературы и театра, доктор филологических наук (1943). Родился в Москве. Происходил из старинного московского купеческого рода. Учился в известной в Москве 4-й мужской гимназии, основанной на базе бывшего благородного пансиона при Московском университете. Завершил образование, окончив Московский археологический институт. В детские годы лишился отца, поэтому рано начал работать, занимаясь репетиторством и частными уроками. Серебряный век русской культуры, пришедшийся на молодые годы С.Н.Дурылина, стал его жизненным и духовным пространством. Он много читал. Писал стихи, вел дневники, путешествовал, работал в издательстве Л.Н.Толстого «Посредник», оставил ценные воспоминания о своей поездке в Ясную Поляну, занимался в поэтическом семинаре Андрея Белого. Увлекся религиозной философией. Был секретарем Религиозно-философского общества памяти В.С.Соловьева. Сотрудничал с газетами и журналами. В 1913 году в издательстве символистов «Мусагет» увидела свет его первая книга «Рихард Вагнер и Россия», и в том же году вышла важная для него в мировоззренческом плане «Церковь Невидимого Града. Сказание о граде-Китеже». Продолжал заниматься частной педагогической деятельностью. Среди учившихся у него были И.В.Ильинский и Б.Л.Пастернак. Отдал дань и революционной деятельности. В своих анкетах упоминает о трех арестах до революции. Но, пережив нигилизм и толстовство, вдруг понял, что все более и более тяготеет к православию. К 1915 году относятся его первые контакты с оптинским старцем Анатолием (Потаповым). К 1917 году у С.Н.Дурылина, по всей видимости, уже появились мысли связать свою судьбу с Русской православной церковью. Как вспоминал сам Сергей Николаевич, во время открытия первого поместного собора РПЦ он «ходил с блюдом», собирая пожертвования в пользу братства Кремля. В Успенском соборе Кремля собрался цвет православной церкви, и С.Н. Дурылин жадно впитывал в себя все происходящее вокруг, наблюдая, как будущий патриарх Тихон сменил черный клобук на белый, во время чтения акафиста Успению восхищался «художественной, сжатой, строгой силой…» чтения преосвященного Анастасия Кишиневского. Но более всего на его душу подействовал сам собор, «озаряемый множеством свечей, оживляемый тихим и строгим пением, наполненный народом, насыщенный молитвой…» 8 марта 1920 года он стал диаконом, а спустя неделю был рукоположен в священники, приняв обряд безбрачия. Служил отец Сергий в часовне Боголюбской иконы Божией Матери у Варварских ворот. По воспоминаниям И.А.Комиссаровой-Дурылиной, жил в четырехметровой холодной комнате, вел с прихожанами «назидательные беседы», «недосыпал, недоедал, был плохо одет, а если что и появлялось у него из одежды, то у него крали…» 24 апреля 1922 года из часовни в соответствии с декретом советской власти были изъяты церковные ценности, а 22 июля 1922 года священник С.Н.Дурылин был арестован. Его обвинили в том, что «при часовне Боголюбской, настоятелем которой был С.Н.Дурылин, а также у него на квартире часто собирались контрреволюционные элементы, которые занимались здесь распространением антисоветской агитации, поддерживали связь с Тихоном (патриархом Тихоном. – Авт.) и под видом религиозных книжек и душеспасительных молитв распространяли среди верующих контрреволюционные воззвания…» Первоначально Дурылин содержался во внутренней тюрьме ГПУ и лишь 8 августа 1922 года был переведен во Владимирскую тюрьму, где и пробыл около 4 месяцев. По мнению Следственного отдела ГПУ, С.Н. Дурылина следовало отправить в ссылку на два года в Туркестанский край. Родственники и друзья Сергея Николаевича предприняли активный «штурм» властных структур, убеждая чиновников в том, что ссылка для Дурылина в силу состояния его здоровья равносильна смерти. Поначалу чекисты не обращали внимания на это, приняв 25 ноября 1922 года решение отправить С.Н.Дурылина в Хиву и попутно указав, что следует разобраться с теми коммунистами, которые ходатайствовали за опального священника. Однако круг этих людей день ото дня расширялся, в числе ходатайствовавших за Дурылина оказались нарком юстиции Д.И.Курский, нарком просвещения А.В.Луначарский, председатель ВЦИК М.И. Калинин, заведующий музейным отделом Главнауки Б.Б.Красин, известный литературовед П.С.Коган, профессор МГУ Е.В.Оловянишникова, А.И.Цветаева… И чекисты пересмотрели свое решение. Постановлением Комиссии НКВД по административным высылкам от 15 декабря 1922 года С.Н.Дурылина сослали на 2 года в Челябинск. Холодным январским утром 1923 года прибыл Сергей Николаевич вместе с Ириной Алексеевной Комиссаровой в совершенно незнакомый ему город, едва оправившийся от холерного мора и страшного голода. Некогда бойкая столица «для всего восточного Приуралья», славившаяся крупной чайной и хлебной торговлей, уповая на НЭП, пыталась в этот период вновь обрести свое лицо. Но время для Челябинска было трудное. Холод, эпидемии, безработица продолжали терзать его. Впрочем, С.Н.Дурылина это не коснулось. И жилье, и работа были найдены им сразу же по приезде. Его заявление о приеме на работу в музей местного края датируется 10 января 1923 года. В это время челябинский музей только организовывался. Предстояла большая работа, и ссыльный специалист оказался весьма кстати. Коллектив музейных работников был небольшим, но люди в нем подобрались интересные. Глава музейных работников Иван Гаврилович Горохов (1884-1970), по воспоминаниям современников, был «интеллигентнейшим и умнейшим человеком». В музее часто можно было видеть директора губернского архива и автора монографии по истории Оренбургской епархии Н.М.Чернавского, литературоведа и педагога Н.Л.Нестеровича, ахуна Челябинска, уполномоченного музея по сбору предметов мусульманского быта С.Урманова, доктора Н.И.Игнатова и других ярких и самобытных людей, составивших круг общения С.Н.Дурылина в Челябинске.

Вскоре по приезде на Урал Сергей Николаевич познакомился и с Марией Александровной Минко, женой человека, дело которого ему предстояло продолжить. Результатом этого знакомства явился биографический очерк С.Н.Дурылина о Николае Кирилловиче Минко, одном из первых исследователей археологического прошлого Челябинского края. Этот труд, несмотря на свой небольшой объем, до сих пор является наиболее полным источником сведений об ученом Н.К.Минко, выявившем в 1906-1910 гг. в районе Челябинска около 800 курганов, более 100 из которых были им раскопаны. Материалы этих раскопок поступили в 1923 году в музей и стали главным объектом приложения сил С.Н.Дурылина в Челябинске. Разбор коллекций вызвал такой интерес у Дурылина, что он решил продолжить исследования, начатые Н.К.Минко, и обратился в отдел музеев при Главнауке с просьбой разрешить раскопки под Челябинском, начиная с полевого сезона 1923 года. Разрешение было получено, но финансовые причины не позволили приступить к работе. Весна и лето 1923-го ушли у С.Н.Дурылина на подготовку археологического раздела экспозиции музея, открывшейся 1 июля 1923 года. Этот раздел высоко оценил первый нарком просвещения А.В.Луначарский, посетивший музей 9 января 1924 года. Он же горячо поддержал мысль о необходимости продолжать раскопки, сказав: «Археологический отдел музея и теперь представляет большой научный интерес. Раскопки его увеличат. Средства на раскопки нужно изыскать». Может быть, именно эти слова наркома позволили музею получить средства на проведение археологических раскопок 1924-1925 гг., осуществленных силами археологической секции Челябинского общества изучения местного края и сотрудниками музея под руководством С.Н.Дурылина. В 1924 году ими было раскопано 9, а в 1925 году – 15 курганов. Результаты превзошли все ожидания Сергея Николаевича, и он с энтузиазмом вводил их в научный оборот. Был подготовлен отчет для Главнауки, сделаны сообщения о раскопках на заседаниях Общества изучения местного края, в Исследовательском институте археологии и искусствоведения в Москве. С челябинскими находками были познакомлены известные ученые – профессор В.А.Городцов и академик Н.П.Лихачев. Публикации С.Н.Дурылина появляются в газете «Советская правда», в «Сборнике материалов по изучению Челябинского округа», в «Записках Уральского общества любителей естествознания». Без сомнения, археология была главным занятием С.Н.Дурылина во время нахождения в челябинской ссылке, но далеко не единственным. Уже к концу 1923 года им, например, был подготовлен цикл из 8 лекций по истории культуры Челябинского края. Он собирал уральский фольклор (частушки, детские считалки). Много времени Сергей Николаевич отдавал нумизматическому собранию музея. Атрибуция древних персидских, римских, парфянских и иных монет была делом не простым. Приходилось работать с каталогами, словарями. Картотека, составленная им, и сегодня хранится в Челябинском областном краеведческом музее. Продолжал С.Н.Дурылин и свою литературную деятельность. Писал автобиографические заметки, опубликованные в наши дни в издании «В своем углу». Возможно, это главная книга С.Н.Дурылина. В ней без всяких экивоков на советские реалии и цензуру, не предполагая публиковать записки, он рассказал о времени и о себе. Воспоминания о встречах с крупными деятелями российской культуры (А.Блок, В.Розанов, Н.Римский-Корсаков…) в книге соседствуют с тонкими наблюдениями и размышлениями на самые разные темы. И что важно для челябинцев, в книге использованы некоторые из собранных в нашем городе материалов. В Челябинске же Дурылин начал собирать материалы для книги о М.В.Нестерове, вступив с художником в переписку. 26 сентября 1924 года Особое совещание при коллегии ОГПУ досрочно освободило С.Н.Дурылина от административного наказания, с разрешением проживать во всех городах страны. 30 ноября того же года челябинцы прощались с Сергеем Николаевичем. По предложению Н.М.Чернавского С.Н.Дурылин был избран почетным членом Челябинского общества изучения местного края. С 1924 году в челябинской ссылке, Дурылин начинает вести записи «В своем углу», последняя, тетрадь «Углов» была завершена в 1939 году, в Болшеве, однако работа над корпусом текста в 1500 страниц продолжалась вплоть до 1941 года. С этим циклом логически и хронологически связан другой — «В родном углу», над которым Дурылин работал вплоть до самой смерти. В 1943 году получает степень доктора филологических наук. С 1945 года становится профессором ГИТИС. За исследования в области русской классической драматургии, сценической истории пьес, изучение проблем актёрского творчеств награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Умер в Болшево 14 декабря 1954 года. Архив С.Н.Дурылина находится в РГАЛИ фонд номер 2980. В городе Королёв в микрорайоне Болшево находится «Музей-квартира Сергея Николаевича Дурылина». В честь Дурылина названа одна из городских улиц города Королева и Болшевская городская библиотека № 2. В 2006 году, дом-музей Дурылина в Королеве выиграл конкурс на получение президентских грантов в области культуры и искусства. В Королеве городской администрацией с 2008 года учреждена «Литературная премия памяти Сергея Николаевича Дурылина». В конкурсе принимают участие прозаики, поэты, публицисты, детские писатели в пяти номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Литературоведение», «Публицистика» и «Открытие года». Книги и публикации: В школьной тюрьме. Исповедь ученика. — Москва: Типография товарищества И.Н.Кушнерев и К°, 1909. — 32 страницы; «Детские годы В.М.Гаршина» Биографический очерк С.Н.Дурылина Москва : Типография товарищества И.Н.Кушнерев и К°, 1910. 32 страницы. иллюстраций 24; «Крепостные дети. Песни о неволе и воле» Очерк С.Н.Дурылина. Москва, Типография товарищества И.Н.Кушнерев и К°, 1911 60 страниц. иллюстраций 24; Северный, С. (С.Н.Дурылин) «В гнезде хунгузов». Рассказ. Санкт-Петербург. 1912; Северный, С. (С.Н.Дурылин) «В передовой деревне». (Из манчжур. воспоминаний). Санкт-Петербург. 1912. PDF; Северный, С. (С.Н.Дурылин) «В полях Манчжурии». Санкт-Петербург. 1912; «За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке» Москва, 1913. 120 страниц. PDF; «Древнерусская иконопись и Олонецкий край» Петрозаводск, 1913 PDF; «Вагнер и Россия» Москва, «Мусагет» 1913. 68 страниц; «Николай Семенович Лесков». Опыт характеристики личности и религиозного творчества. 1913 (впервые опубликован в журнале «Москва» (2011, № 2) PDF; «Церковь Невидимого Града. Сказание о граде-Китеже» Москва, «Путь» 1913; «Поэты Бельгии», Антология, Москва, 1914; Судьба Лермонтова. «Русская мысль». 1914 Книга 10 (Октябрь); «Кандалакшский „вавилон“» : (К изучению северных лабиринтов) 17 страниц, 2 листа, иллюстраций. 25. Москва, печатня А.Снегиревой, 1914 PDF; «Град Софии. Царьград и святая София в русском народном религиозном сознании». Москва, Типография товарищества И.Д.Сытина, 1915 81 страница. иллюстраций 20; «Под северным небом. Очерки Олонецкого края». Москва, «Проталинка». иллюстрации. 1915. 48 страниц; На Севере диком. Из путешествий художника А.А.Борисова. Москва : «Проталинка» 1915; Северный, С. (С.Н.Дурылин) «Бабушка Ломайла». Москва, 1915; Северный, С. (С.Н.Дурылин) «Христос воскрес». Издание 2-е. Петроград. 1915; «Начальник тишины». Богословский вестник, 2 № 7/8 (1916) 29 Страницы 417—445 djvu на bogoslov.ru; «Сказание о невидимом Граде-Китеже» Москва, «Проталинка». 1916 страница 32. PDF; «Начальник тишины». Сергиев Посад, «Религиозно-философская библиотека», 1916. 31 страница. PDF; «Лик России. Великая война и рус. призвание. Лекция, читанная в 1914-1916 г. в Москве, Костроме и Рыбинске». Москва, «Творческая мысль», 1916. 47 страниц; «Религиозное творчество Н.С.Лескова», Издательство «Христианская Мысль» 1916. Книга XI;. «Приход, его задачи и организация». Москва, 1917; «Церковный собор и русская церковь». Москва, «Университетская библиотека», 1917. 39 страниц; «Описание коллекций музея Общества изучения Олонецкой губернии (предметы церковно-археологические)» // Известия ОИОГ. 1917. № 4-8. PDF; «Репин и Гаршин» (М., ГАХН 1926); «Воспоминания о Толстом», сборник «Толстой и о Толстом», V, Москва, 1928; «Из семейной хроники Гоголя». Переписка В.А. и M.И.Гоголь-Яновских. Письма М.И.Гоголь к Аксаковым. Москва, Государственная Академия Художественных Наук. 1928 г. 112 страницы; «Сибирь в творчестве В.И.Сурикова». Москва. Художественное издательство акционерное общество АХР. 1930 г. 60 страниц. PDF; «Русские писатели у Гёте в Веймаре» // Литературное наследство. — Москва, 1932. Тома 4—6. Страницы. 477—486; «Как Работал Лермонтов». Москва, Издательство «Мир» 1934. 128 страниц; «Вс.М.Гаршин. Из записок биографа» // Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Выпуск 5. Москва-Ленинград, 1935 PDF; «Островский на сцене Малого театра», Ленинград-Москва, 1938; «Мастера советского театра в пьесах А.Н.Островского». Зарисовки В.Руднева. Текст С.Н.Дурылина, Москва, 1939; «Семья Садовских», Москва-Ленинград, 1939; «Л.Леонидов». В сборнике «Мастера МХАТ». Редактор Н.Зограф. Москва-Ленинград, Искусство. 1939 г. 379 страниц; «На всякого мудреца довольно простоты на сцене Московского Малого театра». (Серия «Монографии о спектаклях». Под ред. Ю.Юзовского. Выпуск V) М.-Л. Всероссийское театральное общество 1940. 130 страниц + фотоиллюстрации. Тираж 3000 экземпляров; «Айра Олдридж» (Ira Aldridge), Москва-Ленинград, «Искусство», 1940. 192 страниц, иллюстрации; «Герой нашего времени М.Ю.Лермонтова». Пособие к изучению романа. Художник Никифоров Б. Москва, Учпедгиз. 1940 г. 256; «М.Радин. Монография». Москва-Ленинград, «Искусство», 1941. 197 страниц, с иллюстрациями; 1 портрет; «М.В.Нестеров». Очерк. Москва-Ленинград, «Искусство», 1942. 40 страниц; «Герой нашего времени. Роман М.Ю.Лермонтова». Москва, Учпедгиз, 1940. 256 страниц, с иллюстрациями и факсимиле; 1 лист. Портрет; «„Отечественная война 1812 года“. (Спектакль Малого театра)». — «Правда», 1942, 11 октября; «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года» Москва, 1943; «Михаил Семенович Щепкин» 1943. 64 страниц. PDF; «И.А.Крылов. Краткий очерк жизни и творчества». Москва, Гослитиздат, 1944. 72 страницы; «Качалов В.И.» Москва, «Искусство». 1944. 56 страниц, фото; «Екатерина Павловна Корчагина-Александровская». Серия Массовая библиотека. Искусство Москва-Ленинград, Искусство 1944. 52 страницы; Материалы к пьесе А.Островского Последняя жертва. Кабинет театра Островского и русской классики. м. ВТО. 1945. 95 страниц, тираж 150 экземпляров; С.Н.Дурылин.- Бытовой фон комедии Последняя жертва; «В.Н.Рыжова», Москва-Ленинград, 1945; «Вера Николаевна Пашенная». Москва-Ленинград, «Искусство», 1946. 54 страниц, 4 листа иллюстраций и портрет (На обложке: Массовая библиотека); «Павел Акимфиевич Хохлов». — Москва-Ленинград, 1947. 64 страниц; «Ольга Осиповна Садовская 1850—1919». Москва-Ленинград, «Искусство» 1947. 80 страниц, 4 листа. Иллюстраций; «Нестеров-портретист» Обложка и титул М.Маторина. Москва, «Искусство» 1949 г. 270 страниц с иллюстрациями; «Врубель и Лермонтов» Москва, 1948 Читать on-line; «А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества», Москва, Искусство 1949 г. 190 страниц; «Н.К.Яковлев», Москва-Ленинград, 1949; «Пров Михайлович Садовский. Жизнь и творчество», Москва, 1950; «Пушкин на сцене». Москва, Издательство Академии Наук СССР 1951. 288 страниц, фото иллюстрации. PDF; «Мария Николаевна Ермолова (1853—1928). Очерк жизни и творчества», Москва, 1953; «М.К.Заньковецкая» (1954, вышла в 1955 на украинском языке); Дурылин С.Н., Клинчин А.П., Елена Митрофановна Шатрова, Москва, 1958; «Нестеров». М.: «Молодая гвардия». Серия: Жизнь замечательных людей 1965; «У Толстого и о Толстом» // Прометей: Историко-биографический альманах. Москва, 1980. Том 12 on-line; «Мария Заньковецкая: 1854—1934. Жизнь и творчество». Тираж 18 000 экземпляров. Киев Мистецтво 1982. 447 страниц, иллюстрации; «Две судьбы (Б.Л.Пастернак и С.Н.Дурылин. Переписка)». Публикация М.А.Рашковской // Встречи с прошлым. Выпуск 7. Москва, 1990; «В своем углу» Из старых Тетрадей. Москва: Московский рабочий, 1991; «Русь прикровенная». Публикация, составитель, фотографии и вступительная статья С.В.Фомина. Москва: Паломник, 2000; «Москва» // Встречи с прошлым. Выпуск 9. Москва: Русская книга, 2000; «Нестеров в жизни и творчестве» — Москва: Молодая гвардия, 2004. 540 страниц: иллюстрации. — (Жизнь замечательных людей: Серия биографическая; Выпуск 880; «Герой нашего времени. Роман М.Ю.Лермонтова» Комментарии. Издание Дома-Музея С.Н.Дурылина Москва, «Мультиратура» 2006. страница: 293. Второе издание; «В своем углу». Составление и примечания В.Н.Тороповой. Предисловие Г.Е.Померанцевой. Москва, «Молодая гвардия», 2006, 880 страниц («Библиотека мемуаров»); Дурылин. «Антология Гуманной Педагогики». Издательство: ИД Шалвы Амонашвили, 2007. ISBN 5-89147-029-2. 224 страницы; «Три беса. Старинный триптих». // Роман-журнал XXI век. 2009, № 3. (Публикация и комментарии А.А.Аникина и А.Б.Галкина.); «Колокола» Москва, «Русский путь» 2010 Читать on-line; «Соколий пуп». // Юность. 2010, № 1. (Публикация и комментарий А.А.Аникина и А.Б.Галкина.); «Я никому так не пишу, как Вам…» Переписка С.Н.Дурылина и Е.В.Гениевой. Издательство: Центр книги имени Рудомино, 2010 ISBN 978-5-7380-0283-0 544 страницы; «Три беса». Сборник. Издательство: «Совпадение». Серия: Время — это испытанье… 384 страницы; Сергей Дурылин. Собрание сочинений. В 3 томах. Издательство: Издательство журнала «Москва» 2014. Тираж 3000 экземпляров. ISBN 978-5-89097-091-6. Статьи: «Памяти Н.В.Гоголя» Библиотека «Свободного воспитания и образования и защиты детей» Москва, Типография товарищества И.Н.Кушнерев и К°, 1909 г. 44 страницы Статья Дурылина С.Н. — Что дала Гоголю Н.В. школа?; «Н.Пирогов и будущее воспитания и образования». В журнале «Свободное воспитание». Ежемесячный журнал № 4 1910—1911 г. Редактор И.Горбунов-Посадов. Москва. Типография Товарищества И.Кушнерев и К. 1910.г. 130 страниц; З.Н.Гиппиус. Лунные муравьи. Рассказы. Рецензия под псевдонимом Сергей Раевский. М."Альциона" 1912; Шпицберген в русской истории и литературе. Рецензия в «Книге о Шпицбергене». Санкт-Петербург, 1912; Искусство и ребенок. Журнал «Свободное воспитание» 1912/13 № 8; Рэйсбрук Удивительный. Одеяние духовного брака. Вступительная статья Мориса Метерлинка. «Мусагет» 1912 (под псевдонимом Сергей Раевский); «Из скитаний по Русскому Северу». С. Дурылин. «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера». — Архангельск, 1912. — № 19. — страницы 888—895 PDF; О лирическом волнении. В журнале «Труды и Дни» 1913 № 1-2; Дурылин С. «Памяти С. К. Кузнецова». Известия Архангельского общества изучения Русского Севера (Журнал жизни Северного края). № 18. 1913; Об жизни Лао-Си. Понятие Тао у Лао-Си. Писание о нравственности. Под редакцией Л.Н.Толстого. М.1913; Памяти С.К.Кузнецова. "Известия Архангельского Общества изучения русского Севера 1913 № 18; Франциск Ассизский. Цветочки святого Франциска Ассизского. Перевод А.П.Печковского. Вступительная статья С.Н.Дурылина. Москва. Издательство Мусагет. 1913 г. 176 страниц; Комментарии и статья к собранию стихов и поэм Лермонтова в издании «Польза», Москва, 1914; «Поэты Бельгии». Антология. Составитель и автор статьи. «Универсальная библиотека» № 1089. М., АО Универсальная библиотека, 1915 г. 80 страниц; «За полуночным солнцем. По Лапландии пешком и на лодке». В журнале «Нива». Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения. № 4 апрель за 1914 г. Санкт-Петербург. Издание А.Ф.Маркса; «О погибших произведениях Гаршина». В издании «Голос минувшего». Журнал истории и истории литературы. 1914 г. № 3. Март. Москва. Типография П. П. Рябушинского 1914 г. 329 страниц; Луг и цветник. О поэзии Сергея Соловьева. Журнал «Труды и Дни» 1914 № 7; Академический Лермонтов и лермонтовская поэтика. «Труды и Дни» 1916 № 7; Чему учит Московский Кремль. Журнал «Возрождение». 1918 № 1; В одиннадцатый час. Журнал «Возрождение». 1918 № 2; Церковь и возрождение. Журнал «Возрождение». 1918 № 3; Правило веры и образ кротости. Журнал «Возрождение». 1918 № 4; Завет преподобного Сергия. Журнал «Возрождение». 1918 № 5; Из текущей жизни. Журнал «Возрождение». 1918 № 6; Храм в жизни и жизнь в храме. Журнал «Возрождение». 1918 № 7; В Оптиной пустыни. Журнал «Возрождение». 1918 № 8; Ученый-христианин. (Памяти Владимира Александровича Кожевникова) Журнал «Возрождение». 1918 № 9; Артюшков А. Звук и стих. Предисловия А.М.Пешковского. Петроград. Сеятель. 1923. 72 страницы; Критический разбор исследований по фонетике, предпринятых символистами (А.Белый, С.Бобров, С.Дурылин и др.); «Челябинские курганы», опубликовано в 1-й книге «Сборника материалов по изучению Челябинского округа». 1925; Абрамцевская выставка Е.Д.Поленовой. Журнал «Красная нива» 1925 № 29; «Овод. Из воспоминаний о Л.Н.Толстом». — «Советская Сибирь» (Новосибирск), 1928, 13 сентября; «Воспоминания о Толстом», в сборнике «Толстой и о Толстом», V, Москва, 1928 «Русский журнал»; «Об одном символе у Достоевского». В сборнике «Достоевский». Труды Государственной Академии Художественных Наук. Литературная секция. Выпуск третий. Москва, 1928 г. 327 страниц; Урания. Тютчевский альманах. 1803—1928. Под редакцией Е.П.Казанович. Вступительная статья Л.В.Пумпянского. Л. Прибой 1928, 314 страницы, Статья «Тютчев в музыке», Сергея Дурылина; «Мурановский сборник», Москва, 1928. (Автор четырёх статей); «Тютчев в музыке», статья Сергея Дурылина, в сборнике «Тютчев Ф.И. Урания. Тютчевский альманах». 1803—1928. Под редакцией Е.П.Казанович. Ленинград: «Прибой» 1928. 314 страницы; Кутанов, Николай (псевдоним Дурылина). «Декабрист без декабря». В сборнике «Декабристы и их время». — Москва, 1932. — Выпуск 2. — РНБ: 32-18/661; «А.П.Ленский (1908—1933)», в книге: «Театр и драматургия», 1933; "А.П.Ленский в «Борьбе за престол», в книге: «Театр и драматургия», 1933; Первые дебюты Щепкина в Москве. Журнал «Театр и драматургия». 1934. № 9; «Вс.М.Гаршин. Из записок биографа». — В книге: «Звенья». Выпуск 5. Москва — Ленинград, 1935, страницы 571—676; «Толстой на сцене». — «Советское искусство», 1935, 17 ноября; «Вахтанговцы». Журнал «Театральная декада». № 33. Ответственный редактор М.И.Имас Москва: УТ НКП 1935 г. 30 страниц; «Две трактовки Островского» — Дурылин С. В журнале «Театр и драматургия». № 5, 1935 г. Москва: «Журнально-газетное объединение». 1935 г. 64 страницы; «„Дело“ об имуществе Гоголя» // Н.В.Гоголь: Материалы и исследования / Академия Наук СССР. Институт русской литературы ; Под редакцией В.В.Гиппиуса; Ответственный редактор Ю.Г.Оксман. — Москва; Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1936. — (Литературный архив). [Том] 1. — Страницы 359—374. feb-web.ru; «„Живой труп“. К 25-летию со дня первой постановки». — «Театральная декада» (Москва), 1936, № 26, страницы 8—9; «Александр Дюма-отец и Россия», в книге: Литературное наследство, тома 31-32, Москва, 1937. страницы 491—562; Архитектура СССР № 3 1937. Москва Союз советских архитекторов 1937. 81 страница. О мастерстве и стилизаторстве. «Отражение архитектуры в поэзии Пушкина» С.Дурылин; «Чтецы Пушкина». — «Красная новь», 1937, № 1, страницы 206—222; «Горький на сцене», в сборнике: Горький и театр. Москва-Ленинград, 1938, страницы 229—300; «Пушкин и Даргомыжский». В журнале «Тридцать дней», 1938, № 2; «Станиславский». — «Рабочая Москва», 1938, 17 января; «„Анна Каренина“ в Саратовском театре». — «Советское искусство», 1938, 4 июля; «Театр Салтыкова-Щедрина», «Искусство и жизнь», 1939, № 6; «Письма М.Н.Ермоловой». Москва-Ленинград, ВТО 1939 г. 189 страниц. Вступительная статья и примечания С.Н.Дурылина; «Л.М.Леонидов» в сборнике: Мастера МХАТ, Москва-Ленинград, 1939 страницы. 203-32; «Актер и образ», в сборнике: О театре, Москва-Ленинград, 1940, страницы 87-105; «Лев Толстой и Художественный театр». — «Горьковец» (Москва, МХАТ), 1940, 5 декабря; «Лев Толстой и актёры». — «Советское искусство», 1940, 17 ноября; «Лермонтов и романтический театр», в сборнике: «Маскарад» Лермонтова, Москва-Ленинград, 1941, страницы 15-42 Читать on-line; «На путях к реализму». Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова: Исследования и материалы: Сборник первый. — Москва : ОГИЗ; Государственное издательство художественной литературы, 1941. — страницы 163—250. feb-web.ru; «А.К.Тарасова». — «Театр», 1941, № 3, страницы 37—39; «А.И.Зражевский», «Театральная неделя», Москва, 1941, 22, страницы 8-9; Гоголь Н.В. Избранное. Подготовка текста и вступительная статья Дурылина С.Н.. Под редакцией Еголина А.М., Михайловой Е.Н., Розанова И.Н.. Москва. Издательство Художественная литература. 1943. 116 страниц; «МХАТ во время войны», в сборнике: Театр. Москва, 1944. страницы 80-98; «Последняя жертва». С.Н.Дурылин. Сборник: «Материалы к пьесе А.Островского Последняя жертва». Кабинет театра Островского и русской классики. Москва: ВТО. 1945.г. 95 страниц, тир.150 экземпляров; «Иван Михайлович Москвин. (К 70-летию И.М.Москвина)». — В книге: Театр. Сборник статей и материалов. Москва, 1945, страницы 115—126; «Лев Толстой и русский народ. К 35-летию со дня смерти». — «Вечерняя Москва», 1945, 20 ноября; «Художественный театр в 1917—1945 гг.», в книге: Театральный альманах, книга 3 (5), Москва, 1946, страницы 70-107; «Образы Тургенева и Островского», в сб.: Актёры и роли, М.-Л., 1947, страницы 86-138; «Литература и сцена. Об инсценировках». — «Театр», 1947, № 2, страницы 23—32; «Крылов-баснописец». В книге «Крылов И.А.: Исследования и материалы». Под редакцией Д.Д.Благого и Н.Л.Бродского. Москва. Гослитиздат 1947 г. 295 страниц; «Федя Протасов. Москвин в советских пьесах», в сборнике: И.М.Москвин. Статьи и материалы, Москва, 1948, страницы 149—172, 229-45; «Актеры русского театра и их мировое значение», в книге: Ежегодник Института истории искусств, том 2. Театр. Музыка, Москва, 1948, страницы 5-69; Театр: ежемесячный журнал театральной теории и критики. № 10, октябрь 1948 г. Номер посвящен 50 летию МХАТ. Десятый год издания. Москва, Искусство. 1948 г. 96 страниц. Номер журнала посвящен 50-летию МХАТ. Статья С.Дурылина — Художественный театр и советская культура; Гринвальд Я. «Три века Московской сцены». Очерки по истории театральной Москвы. Предисловие Дурылина С.Н. Москва: Издательство Московский рабочий. 1949 г. 354 страницы; Василий Родионович Петров. Сборник статей и материалов под редакцией Игоря Бэлза. Москва, Музгиз 1953 г. 240 страниц с иллюстрациями. В сборник включены воспоминания С.Н.Дурылина; «От „Владимира третьей степени“ к „Ревизору“», в книге: Ежегодник Института истории искусств. 1953, Москва, 1953, страницы 164—239; «Комедия „Плоды просвещения“», в сборнике: Творчество Л.Н.Толстого, Москва, 1954, страницы 315-59 и др.; «Московский театр (1800—1855)», в книге: История Москвы, том 3, Москва-Ленинград, 1954, страницы 595—646; «Малый театр», в книге: Очерки истории русского советского драматического театра, том 1, Москва, 1954, страницы 61-84, 85-101 247-86 549—756; «М.Н.Ермолова в пьесах Островского „Последняя жертва“ и „Без вины виноватые“», в сборнике: М.Н.Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников (Составитель сборника, автор вступит. статьи и комментариев), Москва, 1955, страницы 3-12, 13-42, 236-246; «Артем. Станиславский. Чехов», в книге: К.С.Станиславский, Москва, 1955 (Театральное наследство, том 1), страницы 408-43; Владич Л., Раевский С (псевдоним Дурылина). «В.В.Стасов и украинская художественная культура» // Русско-украинские связи в изобразительном искусстве. (Киев, 1956); Щепкина-Куперник Т.Л. Избранное. Москва, Советский писатель 1957, 820 страниц. Предисловие С.Дурылина; «Враги». Сборник статей «Спектакли и годы». Статьи о спектаклях русского советского театра. Москва.: Искусство 1969 г. 520 страниц; «Страницы московской биографии М.Ю.Лермонтова». Альманах «Прометей». Том 14. Из серии "ЖЗЛ". Москва, Молодая гвардия, 1987 г. 384 страницы; Воспоминания С.Н.Дурылина «В зале консерватории». «Встречи с прошлым: Сборник материалов Российского государственного архива литературы и искусства». Выпуск 10. Москва, РОССПЭН 2004 г. 768 страниц. Неопубликованные труды: «Монастырь и старец в жизни К.Леонтьева» (1916); «Писатель-послушник (о К.Н.Леонтьеве)» (1916).Исследования посвященные С.Н.Дурылину: Кузьмина В.Д., «С.Н.Дурылин», в книге: Сообщения Института истории искусств, сборник 6. Театр Москва. 1955, страницы 105-118 (библиография); Грабарь И.Э. «О С.Н.Дурылине»; список работ Дурылина в книге: Сообщения Института истории искусств, выпуск 6 — Театр, Москва, 1955; «Отец Иосиф Фудель». Публикация Н.С.Фуделя, Г.Б.Кремнева, С.В.Фомина // Литературная учёба. Москва, 1996. Книга 3; Макаров В.Г. Следственное дело 1922-го года священника С. Н. Дурылина // Интеллигенция России и Запада в ХХ — XXI вв.: поиск, выбор и реализация путей общественного развития: Материалы научной конференции 28-30 мая 2004 г. Екатеринбург, 2004; «Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография». Книга I: Исследования / Составитель, редакция, предисловие Анны Резниченко. Москва.: Российский издательский дом «Регнум», 2010. 512 страницы. PDF; «Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография.» Книга II: Тексты. Библиография / Составитель, редакция, предисловие Анны Резниченко. М.: Российский издательский дом «Регнум», 2011. — 512 траницы. PDF; Стукалова, Ирина. «Метафизичность бытия в творчестве С.Н.Дурылина». Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing ISBN 3-8443-5295-3; Творческое наследие С.Н.Дурылина. Издательство: «Совпадение» 2013. 174 страницы.

1877

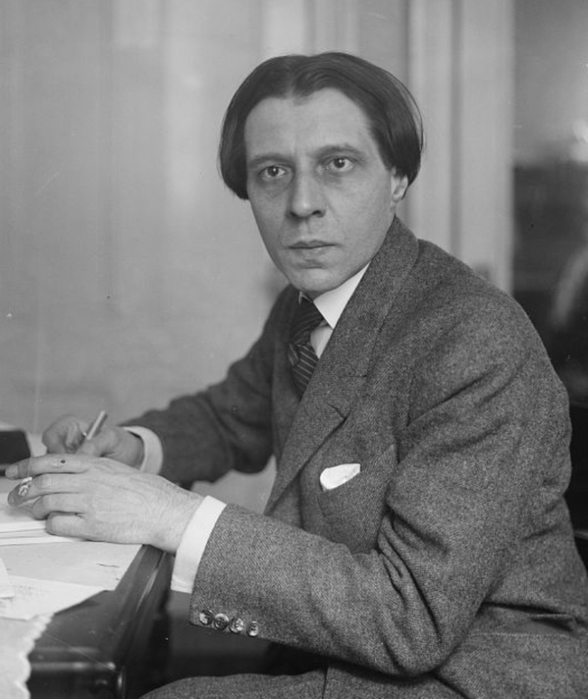

Альфред Дени Корто (французское имя - Alfred Denis Cortot)

французский пианист, педагог и музыкально-общественный деятель. Специалист, прежде всего, по творчеству Шопена и Шумана. Как член жюри многочисленных музыкальных конкурсов, оказывал значительное влияние на судьбы и предпочтения всего музыкального мира. Родился в Ньоне, во франкоязычной части Швейцарии. Учился в Парижской консерватории у Э.Декомба и Л.Дьемера, был удостоен Гран-при в 1896 году. Как профессиональный пианист дебютировал в 1897 году, исполнив Третий фортепианный концерт Бетховена. В 1898—1901 года работал хормейстером и ассистентом дирижёра на Байрейтского фестиваля, а в 1902 году в Париже под его управлением состоялась премьера «Гибели богов» Вагнера. Ради того, чтобы слушатель смог познакомиться с «Парсифалем» Вагнера, бетховенской Торжественной мессой, «Немецким реквиемом» Брамса и новыми работами французских композиторов, организовал специальное концертное общество. В 1905 году сформировал с Жаком Тибо и Пабло Казальсом трио, за которым утвердился авторитет ведущего фортепианного трио эпохи (и образца для всех времён). С 1907 до 1923 года преподавал в Парижской консерватории, среди его учеников — И.Лефебюр, В. Перлмутер, Клару Хаскил. В 1919 году основал Нормальную школу музыки. Его курсы по музыкальной интерпретации вошли в легенду. Среди учеников школы — Э.Боши, Ш.Брюк, К.Энгель, Р.Левенталь, Д.Липатти, Дж.Ловенталь, П.Зальцман, М.Тальяферро. В 1925 г. осуществил первую в мире электроакустическую запись классической музыки — экспромт Шопена и «Литанию» Шуберта. Во время Второй мировой войны поддерживал оккупацию Франции и режим Виши. Был членом Национального совета, неизбирательного совещательного органа правительства Виши. Выступал на спонсируемых нацистами концертах, служил Верховным комиссаром искусств Виши. По окончании оккупации был объявлен персоной нон грата. Некоторые исследователи мотивируют поведение Корто его преданностью великой немецкой музыкальной культуре. Кроме того, его жена Клотильда Бреаль, дочь лингвиста Мишеля Бреаля, была еврейкой, а её двоюродная сестра Лиза Блох была замужем за Леоном Блюмом. Так или иначе, но Корто запретили в течение года любые публичные выступления, и его авторитет во Франции весьма пострадал, хотя других стран (в особенности Италии и Англии) это не коснулось, и он навсегда оставался там музыкантом на особом счету. Умер в Лозанне 15 июня 1962 года. Альфред Корто вошёл в историю музыки прежде всего как смелый интерпретатор Шопена и Шумана. Выпущенные им комментарии (редакции) к их произведениям не потеряли своего значения по сегодняшний день. Тем не менее, иногда Корто допускал явные ляпы, обусловленные тем, что часто слишком полагался на свою память. Такая небрежность маэстро входила в явный контраст с технической безупречностью его ученика и сподвижника — Дину Липатти. Однако когда Корто был в ударе, он являл слушателям блестящую технику, искрящуюся нотным фейерверком, что свидетельствуется его легендарной записью Си-минорной сонаты Листа и «Этюдом в форме вальса» Сен-Санса. Корто был также автором фортепианной тетради «Рациональные принципы фортепианной техники». Эта книга содержит много упражнений для пальцев, направленных на развитие различных технических аспектов игры. Первоначально книга была написана на французском языке, но с тем пор была переведена практически на все языки мира. Несмотря на некоторую техническую неровность исполнения, Альфред Корто всегда почитался как один из самых великих музыкантов столетия и символизировал собой как бы закат классической эпохи. Специалисты считают его последним образцом того личностного, субъективного стиля, который способен пренебрегать точной техникой ради целостности интуиции, яркости интерпретации и подлинности духа произведения. Позже такой подход был заменен тем современным «научным» способом игры, который помещает логику и точность в центр и ставит знак равенства между подлинностью исполнения и метрономической буквальной «интерпретацией» музыкального произведения. Однако из глубины времени к нам спускается завет Корто: «Самое важное — давать волю воображению, вновь сотворяя сочинение. Это и есть интерпретация». Сочинения: О фортепианном искусстве, (перевод с французского), Москва, 1965. Литература: Аджемов К., Альфред Корто, "Советская музыка", 1962, № 9.

1877

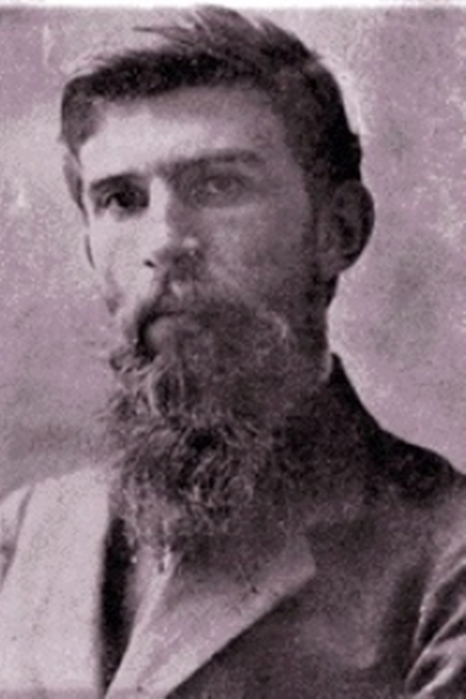

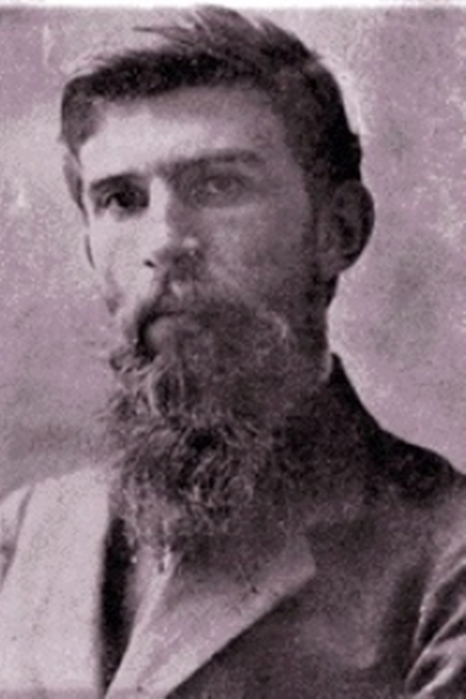

Николай Васильевич Кюнер

российский и советский востоковед дореволюционной школы, историк и этнограф. Родился в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Окончил с золотой медалью восточный факультет Санкт-Петербургского университета (1900). С 1902 профессор Восточного института (с 1920 — Дальневосточный университет) во Владивостоке. Кюнер несколько лет стажировался в Японии, Китае, Корее, знал шестнадцать языков, включая тибетский, корейский, монгольский, китайский, японский, санскрит. Кюнер отличался от большинства востоковедов широтой научных интересов. Помимо Тибета и Китая, он изучал историю Японии, Кореи, Маньчжурии, Синьцзяна, Монголии, Тувы; был знатоком китайской классической литературы, составлял словари географических названий Китая, Японии, Кореи и библиографические указатели по истории Тибета, Кореи, Монголии, Якутии. Он стал профессором ЛГУ в 1925 году. С 1932 года основным местом работы Кюнера был Институт этнографии Академии наук, но он продолжал читать в ЛГУ несколько курсов, в основном факультативных. Кюнер был хорошим лектором, вел семинары, к тому же он охотно помогал студентам, заинтересовавшимся каким-либо из его многочисленных курсов, раздавал им свои переводы. Николай Васильевич Кюнер читал Гумилёву факультативный курс истории Китая. Более всего в Кюнере Гумилёва должен был привлечь интерес к географии и этнографии Центральной и Восточной Азии. Большая часть его курсов была так или иначе связана именно с этими науками. Гумилёв называл Кюнера своим наставником и учителем. Когда Кюнера не станет, Ахматова напишет Гумилёву в лагерь: «Он так любил тебя, что плакал, когда узнал о постигшем тебя». Доктор исторических наук 1935. Основные труды по истории, этнографии, истории материальной культуры Китая, Японии и Кореи; исследования и переводы классической исторической литературы, работы по источниковедению и библиографии. Переиздал труд Н.Я.Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (1950—1953). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалью. Умер в Ленинграде 5 апреля 1955 года. Литература: Жервэ Н.Н., Козырева М.Г. «Возьмем любовь путей земных основой…» Лев Николаевич Гумилёв и Ленинградский университет // Журнал «Санкт-Петербургский университет». — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2 октября 2012. — № 12 (3854); Зенина Л.В. Н.В.Кюнер, историк Дальнего Востока // Очерки по истории Ленинградского университета. — Ленинград, 1962; Стратанович Г., Профессор Н.В.Кюнер // «Советская этнография». — 1952. — № 4; Н.В.Кюнер. [Некролог] // «Советская этнография». — 1955. — № 3; Список важнейших научных трудов Н. В. Кюнера // «Советская этнография». — 1955. — № 3;

1877

Удо Черлетти (итальянское имя - Udo Cerletti)

итальянский психиатр, который в 1938 году вместе с Л.Бини (Lucio Bini) разработал электрошоковый метод лечения психических заболеваний (метод судорожной терапии для лечения шизофрении был предложен венгерским психиатром Медуной в 1935 году). Родился Уго в Конельяно, Венето, Италия (Conegliano, Veneto, Italy). Медицину он изучал в Риме (Rome) и Турине (Turin). Изначально Черлетти специализировался на гистологии и гистопатологии; в своих исследованиях Уго показывал, как нервные ткани реагируют на разного рода 'вредоносные сигналы'. Во многим именно стараниями Черлетти гистопатология обрела статус самостоятельной отрасли медицины. Еще в бытность свою студентом Черлетти успел поучиться у целого ряда светил медицинской науки; впоследствии в поисках достойных наставников он успел посетить Париж (Paris), Мюнхен (Munich) и Хайдельберг (Heidelberg). Среди его наставников были Пьер Мари (Pierre Marie), Алоис Альцгеймер (Alois Alzheimer) и Эмиль Крепелин (Emil Kraepelin). За свои выдающиеся заслуги Черлетти был назначен главой факультета нейробиологии в одном из институтов Милана. Пост директора института нейробиологии в Психиатрической больнице Милана (Psychiatric Hospital of Milan) Уго сохранял за собой в период с 1919-го по 1924-й. В 1924-м Черлетти перебрался в Бари (Bari); в 1928-м ему дали должность в Университете Генуи (University of Genoa), в 1935-м – пост декана в римском La Sapienza. Именно в Риме Черлетти и изобрел электрошоковую терапию. По слухам, подсказали идею этого процесса ему… мясники. Во время одного из визитов в мясную лавку Уго не сумел выбрать ничего приличного; ему посоветовали обратиться на близлежащую скотобойню. На скотобойне Черлетти увидел, что скот перед забоем глушат электротоком; уже оглушенным животным перерезать глотки оказывалось легче. Уго задумался о том, как эту технику можно применить для психических больных – в частности, для шизофреников; в те времена многие верили, что эпилептические припадки помогают лечить шизофрению – а последствия удара электротоком эпилепсию напоминали довольно сильно. Позже было доказано, что эпилепсия и шизофрения никак не связаны, однако идеи Черлетти оказались довольно полезными даже несмотря на то, что идеи в их основе лежали принципиально неверные. Впервые электрошоковую терапию на человеке Черлетти испробовал в апреле 1938-го; серия электрических ударов и впрямь помогла вернуть шизофреника в нормальное состояние. Новая техника быстро заменила когда-то популярные инсулин и метразол – и довольно быстро была признана чрезвычайно эффективным методом решения проблем не в меру буйных пациентов. Черлетти продолжал изучать новую форму терапии и анализировать ее полезность применительно к разным психическим заболеваниям. Работы его оказались чрезвычайно полезными для многих психиатров того времени. Позже Уго предположил, что удары электротоком заставляют мозг вырабатывать некое вещество – которое, собственно, и восстанавливает психическое здоровье; ученый пробовал вводить больным вытяжку из мозга ударенной электричеством свиньи – и получил довольно интересные результаты. Впрочем, 'свинномозговая' терапия особого распространения так и не получила – тогда как терапия электрошоковая по сей день используется для лечения довольно серьезных форм депрессии, маний и кататонического ступора. Черлетти и его ассистент Лучио Бини (Lucio Bini) за свои исследования были даже номинированы на Нобелевскую премию. Электрошоковая терапия – самое известное, однако отнюдь не единственное изобретение Уго Черлетти; так, именно он во время Первой мировой предложил для военных альпийских отрядов камуфляжную форму белого цвета. Скончался Уго Черлетти в Риме 25 июля 1963 года. Сочинения: Un nuovo metodo di shockterapia: lelettroshock, in: Bollettino e atti della reale academia medica di Roma, 1936, 34. Литература о нём: Breggin P.R. Elektroschock ist keine Therapie, Munchen., 1980.

1878

Леонид Евгеньевич Габрилович (псевдоним - Галич)

критик, публицист, философ, автор многочисленных критических и научно-популярных статей, рецензий, злободневных политических заметок, исследований по эпистемологии, стихов и стихотворных пародий; критиковался Лениным за "отречение от революции" 1905. Родился в Санкт-Петербурге в семье врача. Окончил Санкт-Петербургский университет по физико-математическому факультету; был ассистентом в Томском университете по кафедре гистологии и эмбриологии и напечатал статью "Ueber die Entwickelung der Retina bei den Cephalopoden". Состоял приват-доцентом Санкт-Петербургского университета по кафедре философии. В полемике вокруг проблемы "народ и интеллигенция" отрицал их раскол и называл мифом взгляд на народ как на особое существо. После революции эмигрировал. Умер в Нью-Йорке 10 сентября 1953 года. Его главные труды: "О понятиях истинности и достоверности в теории познания" ("Вопросы философии и психологии", книга 94); "Проблема абстракции" (там же, книга 98); "О крайнем солипсизме" (там же, книга 112); "Ueber zwei wissenschaftliche Begriffe des Denkens" ("Archiv fur syst. Philos.", том 15); "Ueber Bedeutung und Wesen der Elementarbegriffe" ("Archiv fur system. Phil.", том 15). Ему принадлежит изобретение, касающееся многократного беспроволочного телеграфирования. Ученик Шуппе, Габрилович по направлению примыкает к защитникам имманентной философии.

1878

Феодосий Николаевич Красовский

советский астроном-геодезист, член-корреспондент Академии наук по Отделению математических и естественных наук (геодезия) с 29 января 1939 года, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943). Под его руководством в 1940 году были определены размеры земного референц-эллипсоида (эллипсоид Красовского). Родился в городе Галич, ныне Костромской области. Феодосий Красовский закончил в 1900 году Константиновский межевой институт (ныне ГУЗ, МИИГАиК) в Москве, с 1907 года он стал там преподавать. Возглавлял астрономо-геодезические работы в СССР с 1924 по 1930 годы. В 1928 году основал ЦНИИГАиК (Центральный НИИ Геодезии, Аэрофотосъёмки и Картографии) и был его директором по 1930 год, а потом по 1937 год — директором по науке. В 1928 году Красовский разработал перспективную программу астрономо-геодезических работ, которая предусматривала построение на территории СССР астрономо-геодезической сети в целях обоснования топографических съёмок и решения научных проблем геодезии, связанных с определением фигуры и размеров Земли. К середине 1970-х этой сетью была покрыта вся территория СССР, а на значительной её части созданы сплошные сети государственной триангуляции, служащей непосредственной основой для топографических съёмок и инженерно-геодезических работ. В 1940 году Красовский и Александр Александрович Изотов по результатам градусных измерений определили (эллипсоид), который стал стандартным для геодезических работ в СССР и некоторых других странах. Умер в Москве 1 октября 1948 года. Награды: Сталинская премия (1943, 1952 — посмертно); Орден Трудового Красного Знамени; Орден Ленина. В его честь назван мыс на острове Брейди, Земля Франса Иосифа. Сочинения: Красовский Ф.Н. Избранные сочинения, тома 1—4, Москва, 1953—1955. Скачать http://gis-lab.info/docs.html (Разное/Математическая основа); Красовский Ф.Н. Схема и программа государственной триангуляции. О погрешностяхъ и невязкахъ в теодолитныхъ полигонахъ., Издание Главного Геодезического комитета ВСНХ- СССР, Москва, 1928 г. Литература: Шейнин О.Б. «Святой Федос» // Вопросы истории естествознания и техники. — 2013. —№ 1. — Страницы 148—158.

1878

Курт барон фон Хаммерштейн-Экворд (немецкое имя - Kurt von Hammerstein-Equord)

немецкий генерал-полковник, который некоторое время занимал пост главнокомандующего рейхсвера. Был известен как убежденный противник Гитлера и нацистского режима. Родился в Хинрихсхагене (Мекленбург-Стрелиц, Германия), в знатной семье. Барон фон Хаммерштейн-Экворд вступил в немецкую армию 15 марта 1898 года. В 1907 году женился на Марии фон Хаммерштейн-Лютвиц, дочери Вальтера фон Лютвица. Он был прикреплен к Генштабу во время Первой мировой войны и участвовал в Тутраканской битве. Хаммерштейн-Экворд был верен Веймарской республике, потому и был против капповского путча 1920 года. Он являлся начальником штаба 3-й дивизии с 1924 года, с 1929 года начальником войскового управления сухопутных войск Веймарской республики. Близкий друг Курта фон Шлейхера, в 1930 году Экворд получил повышение и стал начальником сухопутных войск. Хаммерштейн-Экворд был известен своей независимостью и праздностью, любил охоту и стрельбу. Он рассказывал своим друзьям, что единственное, что препятствует его карьере — это «необходимость личного комфорта». Он был надменным и саркастическим человеком, известным своими резкими проявлениями пренебрежения. Хаммерштейн-Экворд рассматривал себя в качестве слуги немецкого государства, а не его политических партий. Он отнесся крайне враждебно к нацистской партии, называл ее «банда преступников» и «эти грязные свиньи» (последний намек — якобы на гомосексуальные склонности некоторых руководителей СА). Получил прозвище «Красный генерал» за дружбу с профсоюзами. Хаммерштейн-Экворд лично предупредил Адольфа Гитлера в декабре 1932 года, что он против попыток переворота незаконным путем, обещая, что в этом случае даст приказ войскам стрелять на поражение. Хаммерштейн-Экворд неоднократно предупреждал президента Пауля фон Гинденбурга об опасности назначения Гитлера канцлером. Однако 30 января 1933 года Гитлер стал рейхсканцлером и одновременно главой Имперского кабинета министров. Из-за своей оппозиции к Гитлеру, Хаммерштейн-Экворд был вынужден покинуть свой пост 31 января 1934. На следующий день он получил звание генерал-полковника. Во время польской кампании Хаммерштейн-Экворд был назначен командующим группой армий «A», находившейся на западе и прикрывавшим Германию от возможной атаки союзников. Во время Второй мировой войны Хаммерштейн принял участие в нескольких заговорах с целью свержения Гитлера. Он неоднократно пытался заманить фюрера посетить укрепленные базы линии Зигфрида, находившиеся под его командованием. Барон признавался бывшему начальнику генерального штаба и ведущему заговорщику генерал-полковнику Людвигу Беку, что «несчастный случай произойдет», если фюрер посетит его укрепления. Но Гитлер не принял приглашение Хаммерштейна. Последний был переведен командовать Wehrkreis VIII (районом обороны) в Силезии, а затем вообще освобожден от командования (по личному приказу Гитлера), за его «отрицательное отношение к нацизму». Хаммерштейн-Экворд стал активистом немецкого Сопротивления, работал с Карлом Фридрихом Гёрделером. Барон Курт фон Хаммерштейн-Экворд умер от рака в Берлине 25 апреля 1943 года. Его семья отказалась от проведения официальных похорон в Берлине, поскольку это означало бы, что его гроб был бы украшен нацистской символикой. Таким образом, он был похоронен на семейном кладбище в Штайнхорсте, Нижняя Саксония. Гитлер приказал отправить венок с посланием о выражении соболезнования, но на похоронах венка не было, поскольку семья Хаммерштейна «забыла» его в берлинском метро. Генрих Брюнинг, лидер партии католического центра, который пребывал на посту канцлера с 1930 по 1932 гг. назвал Хаммерштейна «единственным человеком, который мог устранить Гитлера — человеком без нервов». Согласно воспоминаниям Кунрата, сына генерала Хаммерштейна, барон вышел из Аристократического клуба после исключения оттуда неарийских членов в 1934-35 годах и говорил об «организованном массовом убийстве» евреев до лета 1942 г. Хаммерштей-Экворд снабдил свою дочь Марию-Терезу списками евреев, которых планировалось депортировать или арестовать, таким образом позволив предупредить их или спрятать. Двое сыновей генерала, Людвиг и Кунрат, принимали участие в заговоре 20 июля 1944 года, впоследствии бежав из Германии после провала. Вдова и двое младших детей были затем заключены в концентрационный лагерь. Их освободили союзные войска в 1945 году. Руководя войсковым управлением сухопутных войск Рейхсвера, Хаммерштейн-Экворд создал специальную классификацию для своих подчиненных: «Я делю моих сотрудников на четыре класса: умный, ленивый, усердный и глупый. Чаще всего два из этих качеств присутствуют одновременно. Офицеры умные и усердные годны к высоким назначениям. Те, кто глуп и ленив, составляют около 90 % каждой армии в мире и могут быть использованы для рутинной деятельности. А вот умный и ленивый предназначен для самых высоких постов: его темперамент и выдержка подойдут для любой ситуации. Но тот, кто глуп и рьян, представляет собой угрозу и должен быть устранен немедленно!» В 1907 Экворд женился на баронессе Марии фон Хаммерштейн-Лютвиц (1886—1970), дочери генерала Вальтера фон Лютвица. Это был смешанный религиозный брак — он был протестант, она — католичка. Семеро детей: Мария-Луиза (1908—1999); Мария Тереза (1909—2000); Хельга (1913—2001); Кунрат (1918—2007); Людвиг (1919—1996); Франц (1921—2011); Хильдур (1923). Награды: Железный крест 1-го класса; Железный крест 2-го класса; Рыцарский крест ордена дома Гогенцоллернов с мечами; Крест «За военные заслуги» 3-го класса (Австро-Венгрия); Орден «За военные заслуги», 4-ой степени с мечами (Бавария); Рыцарский крест Саксонского ордена Альберта первой степени с мечами; Мекленбург-Стрелицкий крест «За отличие на войне», первого и второго классов; Мекленбург-Шверинский крест «За военные заслуги», первого и второго классов. Источники: Correlli Barnett. Hitler's Generals. — New York, NY: Grove Press, 1989. — 528 p. — ISBN 0-802-13994-9; Gerd F. Heuer. Die Generalobersten des Heeres, Inhaber Höchster Kommandostellen 1933—1945. — 2. — Rastatt: Pabel-Moewig Verlag GmbH, 1997. — 224 p. — (Dokumentationen zur Geschichte der Kriege). — ISBN 3-811-81408-7; Bernard V. Burke, Ambassador Frederic Sackett and the Collapse of the Weimar Republic, 1930—1933, Cambridge University Press, 2003; Bruce Condell, David T. Zabecki, editors and translators, On the German Art of War: Truppenführung, Lynne Rienner, 2001; Joachim Fest, Plotting Hitler’s Death: The Story of German Resistance, Owl, 1997; Ганс Магнус Энценсбергер, editor, Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008. ISBN 978-3-518-41960-1; Peter Hoffmann, The History of the German Resistance, 1933—1945, McGill-Queen’s University Press, 1996; Klaus-Jürgen Müller, Das Heer und Hitle: Armee und nationalsozialistisches Regime, 1933—1940, Stuttgart, 1969; Louis L. Snyder, Encyclopaedia of the Third Reich, Contemporary Publishing Company, 1998; Roderick Stackelberg, The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts, Routledge, 2002; J.P.Stern, Hitler: The Führer and the People, University of California Press, 1975.

1879

Петко Юрданов Тодоров

болгарский писатель. Родился в городе Елена. Среднее и высшее образование получил во Франции, Германии и Швейцарии. Некоторое время изучал сочиненения К.Маркса и Фр.Энгельса, но скоро отошел от марксизма. Тодоров отрицал капиталистический путь и идеализировал патриархальный быт деревни. В его творчестве это сказалось в отходе от действительности в мир народно-поэтической легенды, к «народности», в своеобразно-романтическом ее восприятии. Как писатель Тодоров известен небольшими по объему и очаровательными по форме рассказами «Идиллии» [1908], а также своими драмами. Основное содержание всех произведений Тодоров, за исключением драмы «Първите» [1912|, — эксплуатируемая кулаком болгарская деревня, борющаяся со своими насильниками, которую Тодоров показывает в характерно-романтической дымке, сквозь призму народно-поэтической фантастики. «Идиллии» Тодоров представляют собою большей частью рассказы из жизни патриархальной болгарской деревни, заимствованные автором из фольклора («Орисници», «Змейно», «Над черкова» и др.). В них автор на фоне картин сельской природы и крестьянского быта вырисовывает своеобразные и оригинальные фигуры своих героев из крестьянской среды. Среди «Идиллий» Тодоров имеется несколько рассказов, представляющих собою развернутые поэтические аллегории («Радость», «Борьба» и др.). В героях своих рассказов Тодоров обыкновенно рисует незаурядные поэтически настроенные натуры. Они жаждут простора и воли, но не могут выступить против окружающей действительности. Они пассивно подчиняются своей «орисии», т. е. предопределению судьбы, и, переживая тяжелую внутреннюю драму, остаются одинокими. Одиночество — основной мотив творчества Тодорова на первом этапе его развития. Более популярен в Болгарии Тодоров своими драмами: «Зидари» (Строители, 1899), «Страхил страшен хайдутни» [1903], «Самодива» [1904], «Невяста Боряна» [1907], «Змейова сватба» [1910] и «Първите» (Первые, 1912). По содержанию в большинстве они представляют собою драматизированную обработку народно-фантастических, песенных, сказочных и балладных сюжетов, развертывающихся на фоне патриархального народного быта. Наконец, позднейшая драма Тодорова «Първите» представляет собой в молодой болгарской литературе лучший, если не единственный в своем роде образец социальной драмы: автор дает в ней страничку из истории классовой борьбы в Болгарии до освобождения от турецкого гнета. Преждевременная смерть поэта прервала его работу на этом этапе развития, когда от фантастической романтики он решительно переходил к реализму и боевым социальным проблемам. Однако и то, что успел дать Тодоров, свидетельствует о его выдающемся литературно-художественном даровании. Исключительная художественность языка, колоритность стиля, живописность образов, пронизывающий его творчество лиризм и глубокое чувство природы делают Тодорова одним из наиболее выдающихся и оригинальных мастеров художественного слова в болгарской литературе. Умер в в Шато-д"Э (Швейцария) от туберкулеза 14 февраля 1916 года. Сочинения: Събрани произведения, т.1—3, София, 1957—58; Писма, София, 1966. Литература: Георгиев Л., Петко Ю.Тодоров, София, 1963.

1879

Наталья Давидовна Флиттнер

русский историк-востоковед, искусствовед, доктор исторических наук, профессор (1940). Наталья Давидовна Флиттнер родилась в Санкт-Петербурге, в семье врачча. Среднее образование она получила в Николаевском сиротскoм институте, окончив с шифром двухлетний курс педагогических классов при этом институте в 1899 г. Затем поступила на историко-филологический факультет Высших женских курсов, где занималась под руководством профессоров М.А.Ростовцева, А.В.Прахова, Н.И.Веселовского, Б.В.Фармаковского, состоя одновременно слушательницей археологического института, изучаядревности юга России под руководством Н.Н.Веселовского и сфрагистику древнего Востока под руководством Н.П.Лихачева. Окончив в 1904 г. Высшие женские курсы Наталья Давидовна была утверждена штатной преподавательницей истории Лесной женской гимназии и работала там вплоть до осени 1913 г., преподавая одновременно и в ряде других учебных заведений. В то же время Наталья Давидовна была зачислена слушательннцей Санкт-Петербургского университета на историко-археологический факультет, где изучала историю древнего Востока у Б.А.Тураева, а также древнеегипетский, коптский, древнееврейский языки. В течение летних месяцев Наталья Давидовна была командирована в Берлинский университет, где работала одновременно у Т.Мейера по истории древнего мира, у академика А.Эрмана по египтологии и у профессоров Зекмани-Хаурта по истории Передней Азии, Г.Шефера — по археологии и искусству Древнего Египта, а по каллиграфии и языку древнего Eгипта — y Г.Моллера. В 1913 г. Наталья Давидовна сдала в Санкт-Петербургском университете государственные эвамены, к которым в этом году впервые были допущены женщины. С 1913 г., продолжая преподавательскую работу, Наталья Давидовна состояла штатной преподавательницей гимназии Оболенской и Коммерческого училища в Санкт-Петербурге. В это же время она подготовила в качестве дипломной работы в Университете «Описание архаических цилиндров — печатей московского музея изобразительных искусств». Работа была напечатана в Известиях Академии истории материальной культуры. В 1918 году она бьша зачислена штатным научным сотрудником вновь организованного отдела по охране музеев, а с 1919 г. стала научным сотрудником Отдела Востока Эрмитажа. Была также сотрудником Института искуствознания, профессором Лингфака ЛИФЛИ. С 1937 г. читала лекции в Институте имени И.Е.Репина, где с 1949 г. ее работа стала основной и где она являлась профессором кафедры истории зарубежного искусства. В 1940 г. была утверждена в ученой степени доктора исторических наук без защиты диссертации. На проведении полувека Наталья Давидовна была блистательным пропагандистом научных знаний, продолжая этим лучшие, высокие традиции передовой интеллигенции России. Это в полной мере проявлялось на вcex этапах и во всех формах ее педагогической работы. Она вкладывала душу в участников школьных кружков Эрмитажа. Ее учениками были такие крупные ученые-востоковеды, как Б.Б.Пиатровский, в дальнейшем академик, многие годы бывший директором Эрмитажа; египтолог М.Э.Матье, в течение почти пятидесяти лет возглавлявшая Отдел Востока Эрмитажа. Многие ученики Натальи Давидовны по сей день читают различные курсы в Институте имени И.Е.Peпинa — исторической Российской Академии художеств. Она яляется автором разделов по искусству Древнего Востока учебника «История искусства зарубежных cтран», написанного коллективом педагогов этого института и уже дважды переиздававшегося. Фундаментальным трудом Натальи Давидовны явилась книга «Культура и искусство Двуречья и соседних стран», опубликованная в 1958 году, к сожалению, через год после ухода из жизни ее автора. Это исследование многотысячелетнего и многогранного формирования памятников изобразительного творчества на широком историческом фоне неизменно сохраняет свое научное значение. Ему предшествовало обширное число книг и статей, среди которых наиболее существенны работы 1930-х гг. «К вопросу о земледельческих культурах Двуречья», «Очерки по искусству Двуречья», «Стекольно-керамические мастерские Телль-Амарны». Одну из граней научно-педагогический деятельности Натальи Давидовны составляла многолетняя пропагандистская работа — во всевозможных лекциях и кружках для широкой аудитории. Материальным отражением этой ее увлеченной деятельности служат такие издания, как «На берегах Евфрата и Тигра», «В стране пирамид», «Kак научились читать иероглифы». Много сил вложила она в освещение дальневосточных коллекций Эрмитажа, не только ведением многочисленных экскурсий, но и многими публикациями памятников. Таковы, например, «Искусство древнего Востока: путеводитель по залам древнего Египта Государственного Эрмитажа», «Сосуд Харемхеба», «Портретная статуэтка Тахарки», «Статуэтка богини Маа», «Циллиндр-печать Пиопи I», «Eгипетские цилиндры собрания В.С.Голенищева» и многие другие. Наталья Давидовна пережила блокаду Ленинграда (1941 — 1942 гг.) в доме на Дворцовой набережной, рядом со зданием Эрмитажного театра, не прекращая научную рабату даже в самые трудные месяцы войны. Наталья Давидовна была человеком открытым, мягким, хотя решительным и, главное, целеустремленным в научной работе. Все эти черты, а кроме того, глубокая образованность, обширные знания, которыми она широко делилась и в своих лекциях, и в дружеских беседах у себя дома, привлекали к ней не только молодежь, но и ее коллег, превращая их на долгие годы в ее преданных друзей. Умерла в Ленинграде 16 июля 1957 года. Сочинения: Культура и искусство Двуречья и соседних стран, Ленинград – Москва, 1958. Литература: 75 лет Н.Д.Флиттнер, "Вестник древней истории", 1955, № 1; Памяти Н.Д.Флиттнер, там же, 1959, № 4.

1877

Сергей Николаевич Дурылин (псевдонимы: Сергей Северный, Р. Артем, Библиофил, М. Васильев, С.Д., И.Комиссаров, Н.Кутанов, В.Никитин, Д.Николаев, С.Николаев, Д.Николаев-Дурылин, Н.Сергеев, М.Раевский, С.Раевский, Сергей Раевский).

советский публицист, прозаик, поэт, историк литературы и театра, доктор филологических наук (1943). Родился в Москве. Происходил из старинного московского купеческого рода. Учился в известной в Москве 4-й мужской гимназии, основанной на базе бывшего благородного пансиона при Московском университете. Завершил образование, окончив Московский археологический институт. В детские годы лишился отца, поэтому рано начал работать, занимаясь репетиторством и частными уроками. Серебряный век русской культуры, пришедшийся на молодые годы С.Н.Дурылина, стал его жизненным и духовным пространством. Он много читал. Писал стихи, вел дневники, путешествовал, работал в издательстве Л.Н.Толстого «Посредник», оставил ценные воспоминания о своей поездке в Ясную Поляну, занимался в поэтическом семинаре Андрея Белого. Увлекся религиозной философией. Был секретарем Религиозно-философского общества памяти В.С.Соловьева. Сотрудничал с газетами и журналами. В 1913 году в издательстве символистов «Мусагет» увидела свет его первая книга «Рихард Вагнер и Россия», и в том же году вышла важная для него в мировоззренческом плане «Церковь Невидимого Града. Сказание о граде-Китеже». Продолжал заниматься частной педагогической деятельностью. Среди учившихся у него были И.В.Ильинский и Б.Л.Пастернак. Отдал дань и революционной деятельности. В своих анкетах упоминает о трех арестах до революции. Но, пережив нигилизм и толстовство, вдруг понял, что все более и более тяготеет к православию. К 1915 году относятся его первые контакты с оптинским старцем Анатолием (Потаповым). К 1917 году у С.Н.Дурылина, по всей видимости, уже появились мысли связать свою судьбу с Русской православной церковью. Как вспоминал сам Сергей Николаевич, во время открытия первого поместного собора РПЦ он «ходил с блюдом», собирая пожертвования в пользу братства Кремля. В Успенском соборе Кремля собрался цвет православной церкви, и С.Н. Дурылин жадно впитывал в себя все происходящее вокруг, наблюдая, как будущий патриарх Тихон сменил черный клобук на белый, во время чтения акафиста Успению восхищался «художественной, сжатой, строгой силой…» чтения преосвященного Анастасия Кишиневского. Но более всего на его душу подействовал сам собор, «озаряемый множеством свечей, оживляемый тихим и строгим пением, наполненный народом, насыщенный молитвой…» 8 марта 1920 года он стал диаконом, а спустя неделю был рукоположен в священники, приняв обряд безбрачия. Служил отец Сергий в часовне Боголюбской иконы Божией Матери у Варварских ворот. По воспоминаниям И.А.Комиссаровой-Дурылиной, жил в четырехметровой холодной комнате, вел с прихожанами «назидательные беседы», «недосыпал, недоедал, был плохо одет, а если что и появлялось у него из одежды, то у него крали…» 24 апреля 1922 года из часовни в соответствии с декретом советской власти были изъяты церковные ценности, а 22 июля 1922 года священник С.Н.Дурылин был арестован. Его обвинили в том, что «при часовне Боголюбской, настоятелем которой был С.Н.Дурылин, а также у него на квартире часто собирались контрреволюционные элементы, которые занимались здесь распространением антисоветской агитации, поддерживали связь с Тихоном (патриархом Тихоном. – Авт.) и под видом религиозных книжек и душеспасительных молитв распространяли среди верующих контрреволюционные воззвания…» Первоначально Дурылин содержался во внутренней тюрьме ГПУ и лишь 8 августа 1922 года был переведен во Владимирскую тюрьму, где и пробыл около 4 месяцев. По мнению Следственного отдела ГПУ, С.Н. Дурылина следовало отправить в ссылку на два года в Туркестанский край. Родственники и друзья Сергея Николаевича предприняли активный «штурм» властных структур, убеждая чиновников в том, что ссылка для Дурылина в силу состояния его здоровья равносильна смерти. Поначалу чекисты не обращали внимания на это, приняв 25 ноября 1922 года решение отправить С.Н.Дурылина в Хиву и попутно указав, что следует разобраться с теми коммунистами, которые ходатайствовали за опального священника. Однако круг этих людей день ото дня расширялся, в числе ходатайствовавших за Дурылина оказались нарком юстиции Д.И.Курский, нарком просвещения А.В.Луначарский, председатель ВЦИК М.И. Калинин, заведующий музейным отделом Главнауки Б.Б.Красин, известный литературовед П.С.Коган, профессор МГУ Е.В.Оловянишникова, А.И.Цветаева… И чекисты пересмотрели свое решение. Постановлением Комиссии НКВД по административным высылкам от 15 декабря 1922 года С.Н.Дурылина сослали на 2 года в Челябинск. Холодным январским утром 1923 года прибыл Сергей Николаевич вместе с Ириной Алексеевной Комиссаровой в совершенно незнакомый ему город, едва оправившийся от холерного мора и страшного голода. Некогда бойкая столица «для всего восточного Приуралья», славившаяся крупной чайной и хлебной торговлей, уповая на НЭП, пыталась в этот период вновь обрести свое лицо. Но время для Челябинска было трудное. Холод, эпидемии, безработица продолжали терзать его. Впрочем, С.Н.Дурылина это не коснулось. И жилье, и работа были найдены им сразу же по приезде. Его заявление о приеме на работу в музей местного края датируется 10 января 1923 года. В это время челябинский музей только организовывался. Предстояла большая работа, и ссыльный специалист оказался весьма кстати. Коллектив музейных работников был небольшим, но люди в нем подобрались интересные. Глава музейных работников Иван Гаврилович Горохов (1884-1970), по воспоминаниям современников, был «интеллигентнейшим и умнейшим человеком». В музее часто можно было видеть директора губернского архива и автора монографии по истории Оренбургской епархии Н.М.Чернавского, литературоведа и педагога Н.Л.Нестеровича, ахуна Челябинска, уполномоченного музея по сбору предметов мусульманского быта С.Урманова, доктора Н.И.Игнатова и других ярких и самобытных людей, составивших круг общения С.Н.Дурылина в Челябинске.