-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109047

Комментариев: 6801

Написано: 117519

Записей: 109047

Комментариев: 6801

Написано: 117519

13 марта родились... |

1880

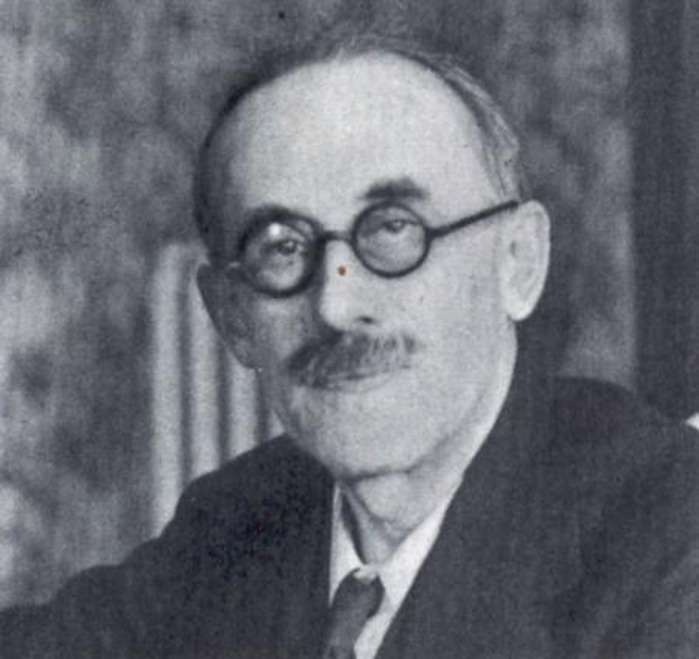

Отто Лебрехт Эдуард Мейснер (немецкое имя - Otto Lebrecht Eduard Meissner)

влиятельный государственный чиновник в Германии эпохи Веймарской республики и Третьего рейха. В Веймарской республике входил в ближайшее окружение рейхспрезидентов Фридриха Эберта и Пауля фон Гинденбурга (1919—1934), в Третьем рейхе руководил президентской канцелярией фюрера (1934—1945). Отто Мейснер родился в семье почтового служащего в Эльзасе, который в тот момент входил в Германскую империю. Дальним родственником Отто Мейснера является знаменитый французский генерал времён наполеоновских войн Жан-Батист Клебер. Помимо немецкого языка Отто Мейснер владел французским и так называемым «эльзасским немецким», бегло говорил и писал по-русски и на латыни. В 1898-1903 годах Мейснер изучал юриспруденцию в Страсбурге. После учёбы в 1903—1904 годах Мейсснер проходил военную службу. В 1906 году Мейснер в должности судебного асессора был принят на службу в органы юстиции Эльзаса-Лотарингии. В 1908 году он вступил в брак с Хильдегард Роос, у них родилось двое детей: сын Ганс-Отто Мейснер (1909—1992), ставший впоследствии писателем, и дочь Хильдегард Мейснер (род. 1917). В 1908 году Отто Мейснер перешёл на должность старшего государственного чиновника в генеральную дирекцию королевских железных дорог Эльзаса-Лотарингии и Люксембурга. В 1915—1917 годах Мейснер принимал участие в Первой мировой войне, закончив службу в звании капитана резерва. В этот период в 1915 году он впервые встретился с Паулем фон Гинденбургом, когда тот награждал Отто Мейснера Железным крестом за быстрое возведение железнодорожного моста. Отто Мейснер произвёл на будущего рейхспрезидента положительное впечатление. С 1916 года Мейснер служил транспортным референтом в дирекции военной железной дороги в Бресте-Литовском, затем в Варшаве, а с апреля 1917 года — в Бухаресте. Позднее он работал в главном управлении железной дороги в Киеве, а затем перешёл на дипломатическую работу. С 1918 года Мейснер служил поверенным Германии при правительстве Украины. После поражения Германии в Первой мировой войне в конце 1918 года и последовавшего за ним полного развала всех организационных структур в оккупированных Германией регионах Восточной Европы Мейснеру благодаря его знанию русского языка и опыту работы на железной дороге в феврале-марте 1919 года удалось доставить домой поездом через территории, охваченные Гражданской войной, несколько сотен рассеянных по Украине солдат бывшей оккупационной армии Германии. На этом поезде Мейснер вывез в Германию доверенную ему кассу дипломатической миссии Германии в Киеве, составлявшую 3,4 млн рейхсмарок, и передал её в Берлине имперскому правительству. В знак признания его заслуг новый глава государства германской республики Фридрих Эберт назначил Отто Мейснера советником и заместителем руководителя своей канцелярии. В это же время урождённому эльзасцу Мейснеру было предоставлено французское гражданство и высокий пост правительственного чиновника в новой французской мэрии Страсбурга, но Мейснер отказался. Руководитель президентской канцелярии (1919—1945). В начале 1920 года Мейснер возглавил канцелярию рейхспрезидента и оставался на этом посту, несмотря на смену своих шефов, изменения в названии ведомства и своей должности до конца мая 1945 года. Отто Мейснер занимал пост руководителя канцелярии у рейхспрезидентов Эберта (1919—1925) и Гинденбурга (1925—1934), а затем после слияния в августе 1934 года постов рейхсканцлера и рейхспрезидента руководил президентской канцелярией фюрера и рейхсканцлера Адольфа Гитлера. В мае 1945 года, после того, как Гитлер своим завещанием вновь разделил должности канцлера и президента, Мейснер со старым названием должности работал при новом главе государства, гросс-адмирале Карле Дёнице. Последний раз Мейснер встречался с Гитлером 13 марта 1945 года и получил от Гитлера в честь своего 65-летия чек на 100 тысяч рейхсмарок. Начав свою карьеру во дворце рейхспрезидента в 1919 году с поста тайного советника, Отто Мейснер покинул дворец в 1945 году в ранге рейхсминистра. Кабинет Мейснера находился все эти годы в правительственном квартале Берлина в так называемом Дворце рейхспрезидента по адресу Вильгельмштрассе 73, где также находилась квартира Мейснера. В 1919 году, когда рейхстаг Веймарской республики поручил рейхспрезиденту Фридриху Эберту подобрать гимн для нового немецкого государства взамен старого кайзеровского национального гимна «Heil dir im Siegerkranz», тот обратился за советом к Мейснеру, который был известен как большой знаток немецкого песенного творчества. Мейснер предложил Эберту «Песнь немцев» Гофмана фон Фаллерслебена. Эберт поддержал эту идею и вынес на рассмотрение рейхстага. Принятая в качестве гимна Веймарской республики Песнь немцев оставалась государственным гимном Германии и при Гитлере вплоть до 1945 года, а затем после принятия в 1949 году Основного закона стала официальным гимном ФРГ. После окончания Второй мировой войны Мейснер был арестован союзниками 23 мая 1945 года и допрашивался на Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля. В июле 1947 года он выступил свидетелем защиты на процессе по обвинению бывшего статс-секретаря Франца Шлегельбергера. Процесс против самого Мейснера, состоявшийся в рамках так называемого дела Вильгельмштрассе, завершился 14 апреля 1949 года оправдательным приговором суда. В 1950 году Мейснер опубликовал свои воспоминания под названием «Статс-секретарь при Эберте, Гинденбурге и Гитлере» (немецкое название - Staatssekretär unter Ebert, Hindenburg und Hitler). Умер в Мюнхене 27 мая 1953 года. Труды: Die Reichsverfassung. Das neue Reichstaatsrecht für den Praktischen Gebrauch Berlin 1919; Das neue Staatsrecht des Reichs und seiner Länder Berlin 1921; Grundriß der Verfassung und Verwaltung des Reichs und Preußens nebst Verzeichnis der Behörden und ihres Aufgabenkreises Berlin 1922; Staatsrecht des Reichs und seiner Länder Berlin 1923; Staats- und Verwaltungsrecht im Dritten Reich Berlin 1935; Deutsches Elsaß, deutsches Lothringen. Ein Querschnitt aus Geschichte, Volkstum und Kultur Berlin 1941; Elsaß und Lothringen deutsches Land Berlin 1943; Staatssekretär unter Ebert, Hindenburg, Hitler. Der Schicksalsweg des deutschen Volkes von 1918—1945. Wie ich ihn erlebte Hamburg 1951 (auch udT Ebert, Hindenburg, Hitler. Erinnerungen eines Staatssekretärs 1918—1945 München 1991.

1881

Тони Буландра (румынское имя - Tony Bulandra)

румынский актёр, режиссёр и театральный деятель. Родился в Тырговиште. В 1902 окончил Бухарестскую консерваторию (класс К.Ноттара), получил 1-ю премию за исполнение трагедии, затем 2 года занимался в Париже. Еще студентом консерватории Буландра исполнял небольшие роли в спектаклях бухарестского Национального театра. Дебютировал на сцене этого театра в 1903. С приходом в Национальный театр А.Давилы (1905) Буландра поручают ведущие роли. Вместе с Давилой Буландра покинул Национальный театр и в 1909 стал премьером труппы "Компания Давилы". В 1911 с успехом играл заглавную роль в "Сиде" Корнеля. В 1912 - 1913 Буландра - вновь в Национальном театре. В 1914 - 1941 Буландра и его жена Л.Стпурдза-Буландра возглавляли театральную труппу "Компания Буландра, И.Манолеску, В.Максимилиана, Г.Сторина", куда входили актёры А.Бузеску, Н.Бэлцэцяну, Г.Калборяну и др. "Компания Буландра" продолжала традиции Давилы. Здесь достигла расцвета актёрская деятельность Буландры. Он обладал прекрасными внешними данными, звонким мелодичным голосом, пылким сценич. темпераментом. С виртуозной точностью и чёткостью разрабатывал внешний рисунок роли. Буландра славился как исполнитель ролей "любовников" в салонных пьесах французских авторов ("Маркиз де Приола" Лаведана, "Полусвет" и "Дама с камелиями" Дюма и др.). Но он же был прекрасным исполнителем таких ролей, как Гамлет, Отелло, Карл Моор, Сирано де Бержерак; Герцог Рейхштадский ("Орленок" Ростана), Гельмер ("Нора" Ибсена), Хиггинс ("Пигмалион" Шоу), Вронский ("Анна Каренина"), Гаев ("Вишнёвый сад"), Барон ("На дне"). В репертуар своего тевтра Буландра стремился включать произведения Шекспира, Шиллера, Ибсена, Толстого; пьесы национальных драматургов Д.М.Замфиреску, А.Кирицеску, Т.Мушатеску и др. Однако зависимость от вкусов буржуазной публики побуждала его наряду с классикой и национальной реалистической драматургией ставить французские "салонные" пьесы. "Компания Буландра" прекратила свою деятельность из-за материальных затруднений и тяжёлой болезни Буландры в 1941. Незадолго до смерти Буландра стал актёром "Городского театра" Бухареста. Умер 5 апреля 1943 года. Литература: Almanahul teatrului romînesc, Buc., 1943, страницы 187 - 188 (статья N.Grărdeşcu - Tony Bulandra); A Alterescu S. şi Тоrnea F., Teatrul National "I. L. Caragiale", Вuс., 1955; Massоff I., Viaţa lui Tony Bulandra, Buc., [1947].

1882

Фанни Луукконен (финское имя - Fanni Luukkonen)

глава финской женской военной организации Лотта Свярд в период с 1929 по 1944 год. Фанни Луукконен родилась в Оулу в 1882 году в семье Олли и Катарины Софии Луукконенов, была вторым ребёнком в семье. После окончания народной школы её определили в оулускую школу для девочек. Её классной дамой была известная проповедница пиетизма Ангелика Венель, влияние которой чувствовалось в поведении и мышлении многих её выпускниц долгое время после окончания школы. Окончила женское педагогическое училище при гельсингфорсском университете в 1902 году. После этого работала учительницей в Оулу, а затем, с 1912 года, занимала должность старшего педагога в школе для девочек при Сортавальской учительской семинарии. Во время Гражданской войны служила в шюцкоре, а после её окончания вступила в только что созданную организацию Лотта Свярд, которую возглавила в 1929 году. После Советско-финской войны 1939—1940 гг. в июне 1940 маршал Маннергейм вручил Луукконен Орден Креста Свободы первой степени с мечами (то есть за боевые заслуги). Она была первой женщиной, удостоившейся такой награды, в 1944 году она была дополнительно награждена звездой этого ордена. После инспекторских поездок по лагерям в оккупированной Карелии и по фронтовым частям, где служили лотты, она побывала в ставке Гитлера, где фюрер вручил ей крест ордена Германского орла со звездой (3-я степень ордена из шести). По окончании Советско-финской войны 1941—1944 гг., согласно условиям Московского перемирия по требованию Союзной контрольной комиссии (в соответствии со статьёй 21 договора о перемирии, предусматривавшей роспуск военных организаций) организация Лотта Свярд, возглавляемая Луукконен, была официально распущена. Последние годы жизни Фанни Луукконен проживала в Хельсинки, где занималась литературными переводами. Она неоднократно упоминала, что стала получать письма с угрозами и оскорблениями от родственников жертв деятельности лотт и родителей лотт, пострадавших на войне, зачастую письма были анонимными. Фанни Луукконен умерла в Хельсинки 27 октября 1947 года от сердечного приступа и была похоронена в родовой усыпальнице в Круунунсаари. На надгробном камне была высечена эмблема лотт и фраза: «Isänmaa on Jumalan ajatus» («Отечество — мысль Божья»). Литература: Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий = 100 suomalaista pienoiselämäkertaa venäjäksi / Редактор Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen); перевод с финского И.М.Соломеща. — Хельсинки: Общество финской литературы (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 2004. — 814 страниц. — ISBN 951-746-522-X.

1882

Жак Шевалье (Jacques Chevalier)

французский католический философ и историк философии и психологии. Родился в Серийи. В 1900 поступил в Высший педагогический институт, где в 1903 ему была присвоена степень агреже философии. В 1903–1905 учился в Англии, а в 1914 стал доктором словесности, написав две диссертации по проблемам греческой философии: Критическое исследование псевдо-платоновского диалога «Аксиох» (Etude critique du dialogue pseudo-platonocien de l'Axiochos, 1914) и Понятие необходимого у Аристотеля и его предшественников, в частности у Платона (La notion du nécessaire chez Aristote et ses prédécesseurs notamment chez Platon, 1913). Преподавал философию в лицеях в Шатору (1909), Лионе (1912) и в Гренобльском университете (1919), где был в 1931 избран дуайеном факультета словесности. Был вице-президентом Совета университета, в 1938 исполнял обязанности ректора. Читал лекции в различных европейских странах: в Англии, Испании, Португалии, Италии, Голландии, Болгарии, Польше. Сотрудничал во многих периодических изданиях, в том числе в «Revue Catholique des Eglises», «Revue universitaire», «Les Nouvelles Littéraires», «Revue des deux Mondes» и др. В правительстве Виши Шевалье был госсекретарем по проблемам народного образования и молодежи, а затем и по проблемам семьи и здравоохранения (1940–1942). После войны был заключен в тюрьму, предан суду и приговорен к смерти за сотрудничество с профашистским режимом, однако затем приговор был смягчен. В 1946 Шевалье вышел на пенсию и посвятил жизнь научным занятиям, в частности фундаментальному труду История мышления (Histoire de la pensée, 4 тома, 1955–1961). Член-корреспондент Академии моральных и политических наук, Академии моральных наук в Мадриде. Кавалер Ордена Почетного легиона. Концепции Шевалье свойственны эклектические тенденции, но в целом он был сторонником католического бергсонизма, считая необходимым создание спиритуалистической (и одновременно научной) метафизики исходя из реалий духовного опыта человека и с использованием как научных методов, так и интуиции. Определенное влияние на Шевалье оказали, помимо Бергсона, Брюнетьер, Ромен Роллан и Эмиль Бутру, а также лазарист (член одного из религиозных орденов) отец Пуже, которого Шевалье познакомил с Бергсоном незадолго до смерти последнего. Общение с Пуже произвело сильное впечатление на Бергсона, поскольку в его взглядах он нашел много сходного с собственными этико-религиозными идеями (этой теме посвящена книга Шевалье Бергсон и отец Пуже, Bergson et le père Pouget, 1954). Шевалье много сделал для сближения и союза церквей, в основном Римско-католической и Англиканской. Среди других его работ – Декарт (Descartes, 1921); Паскаль (Pascal, 1922); Бергсон (Bergson, 1926). Привычка: опыт научной метафизики (L'habitude, essai de métaphysique scientifique, 1929); Жизнь духа (La vie de l'esprit, 1931); Идея и реальность (L'idée et le réel, 1932); Моральная жизнь и потустороннее (La vie morale et l'au delà, 1938); Лекции по философии (Leçons de philosophie, 1943). Шевалье издал Письма о морали (Lettres sur la morale) Декарта (1936), неопубликованную рукопись Клода Бернара Философия (La philosophie). Умер в Серийи в 1962 году.

1883

Котаро Такамура

японский поэт и скульптор, член Японской академии искусств. Родился в Токио. Сын известного скульптора Такамуры Коуна. В 1902 году заканчивает Токийскую школу изящных искусств (в настоящее время Токийский университет искусств, где изучал скульптуру. Затем продолжил художественное образование в Нью-Йорке (1906), Лондоне (1907) и Париже (1908). В Европе познакомился с творчеством Ш.Бодлера, Г.Аполлинера и др. Ряд их произведений перевёл на японский язык. В 1909 году Котаро возвращается в Японию, где живёт до конца своих дней. Печатался с 1910 г. Под влиянием французских символистов написал первый сборник стихов "Дорожная даль" (1913, окончательная редакция 1924). В 1920-х гг. создал поэтический сборник "Дикие звери". С его творчеством связано утверждение в японской поэзии верлибра.. Умер в Токио 2 апреля 1956 года. Работы скульптора созданы под непосредственным влиянием западной, европейской школы, в особенности — Огюста Родена, которого Такамура боготворил. В некоторых его произведениях ощущается также японский традиционный стиль. Из поэтических произведений Такамуры наиболее известен сборник поэм «Избранное от Тиэко», созданный в 1941 году и посвящённый жене поэта Тиэко Такамуре, также поэтессе, умершей в 1938 году. Изданные сборники: Chieko’s sky, 1941 (английский перевод 1978) — ISBN 0-87011-313-5 (English); The Chieko poems, двуязычное издание, 2005 — ISBN 1-931243-97-2. Литература: Долин А.А. Новая японская поэзия. Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы.1990. — По именному указателю. ISBN 5-02-016533-6.

1884

Юзеф Венгжин (польское имя - Józef Wegrzyn)

польский актер. Родился в Варшаве. С 1903 г. выступал в театрах Львова, Кракова, Варшавы. Обладал хорошими внешними данными, красивым голосом, создал романтические образы. В кино дебютировал в 1911 г. (фильм «Сладость греха»). Снялся более чем в 50 фильмах. Вначале играл роли «героев», затем перешел на характерные роли. Пользовался большой популярностью. Умер в Косьцяне 4 сентября 1952 года.

1884

1884 1884

Хью Уолпол (Hugh Seymour Walpole)

британский писатель. Родился в Окленде в Новой Зеландии. Окончил Кембриджский университет (Emmanuel College, Cambridge). Работал учителем, потом стал профессиональным писателем. Свой первый роман опубликовал в 1909 году. Во время первой мировой войны работал в России в Красном Кресте. Два его романа «The Dark Forest» («Тёмный лес», 1916) и «The Secret City» (Тайный город, 1919), основаны на событиях его жизни в России. Автор рассказов "Маленькое привидение", "Госпожа Лант", "Снег", "Тарн" и др. Умер от сердечного приступа 1 июня 1941 года

1885

Наум Ильич Идельсон

советский астроном-теоретик и специалист по истории физико-математических наук. Родился в Санкт-Петербурге. В 1909 году окончил юридический и физико-математический факультеты Санкт-Петербургского университета. Затем преподавал математику в среднем учебном заведении, в 1918—1919 годах работал в астрономическом отделении Естественнонаучного института имени П.Ф.Лесгафта, в 1919—1931 в Государственном вычислительном институте (позднее преобразованном в Астрономический институт). Одновременно в 1921—1926 годах руководил Петроградским (Ленинградским) отделением Пулковского вычислительного отдела. В 1931—1936 годах работал в теоретическом секторе Пулковской обсерватории (с 1934 — заведующий сектором). В 1936 году был арестован в связи с «пулковским делом», вернулся к научной деятельности в 1939. В 1939—1941 годах возглавлял отдел эфемеридной службы и ежегодников в Астрономическом институте. В 1941—1944 годах работал в Институте теоретической геофизики Академии Наук СССР в Казани и Казанском университете (заведовал кафедрой геофизики). С 1946 года руководил астрометрическим отделом Пулковской обсерватории. С 1926 года и до конца жизни преподавал в Ленинградском университете (с 1933 — профессор). Основные научные работы посвящены вычислительной и теоретической астрономии. Был одним из организаторов эфемеридной службы в нашей стране, а также одним из инициаторов издания астрономических ежегодников. В Астрономическом институте возглавлял вычислительные работы по основным разделам «Астрономического ежегодника СССР», был ответственным редактором его выпусков на 1941—1943 годы и автором пояснительных разделов. В приложениях к выпускам ежегодника опубликовал статьи о редукционных вычислениях и фундаментальных постоянных в астрономии. Участвовал в создании и был редактором первого выпуска «Морского астрономического ежегодника». В 1922 рассчитал по методу Бесселя таблицы редукционных величин, использовавшиеся при составлении ежегодников и при обработке позиционных наблюдений. В 1927 определил поправку равноденствия Пулковского каталога 1915,0 по пулковским наблюдениям Солнца за период 1904—1915 и получил значение, отличающееся высокой точностью. Обработал пулковские наблюдения Солнца за период 1885—1900 годов и наблюдения собственных движений звёзд Гельсингфорсской зоны. Определил элементы орбит нескольких комет, провел большую работу по предвычислеиию появления кометы Мешена-Туттля в 1926 году, вычислил возмущения в движении кометы Энке. Исследовал некоторые вопросы теории фигуры Земли и теоретической гравиметрии. Написал капитальный труд «Теория потенциала с приложениями к теории фигуры Земли и геофизике» (1936). Автор курса «Способ наименьших квадратов и теория математической обработки наблюдений» и книг по истории календаря, биографий Николая Коперника, Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Ж.Лагранжа, А.Клеро и Н.И.Лобачевского. Умер в Ленинграде 14 июля 1951 года. Основные историко-астрономические работы Идельсона изданы отдельной книгой «Этюды по истории небесной механики» (1975). Именем Идельсона названа малая планета (1403 Idelsonia), открытая Г.Н.Неуйминым 13 августа 1936 года в Симеизской обсерватории, а также кратер на обратной стороне Луны. Литература: Яхонтова Н.С., Идельсон, в сборнике: Историко-астрономические исследования, выпуск 4, Москва, 1958, страницы 387—452 (имеется список трудов Идельсона); Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. Наукова думка: Киев, 1977.

1885

Лев Владимирович Руднев

советский архитектор, ведущий практик сталинской архитектуры. Педагог и организатор крупных архитектурно-проектных организаций. Автор значительных сооружений в Советском Союзе и Варшаве. Родился в Новгороде, в семье школьного учителя. В 1895 году семья Рудневых переезжает в Ригу. В этом городе Руднев закончил Рижское реальное училище (ныне 1-я Рижская государственная гимназия) и художественную школу. В 1906 году Лев Владимирович поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. В Академии он учился живописи и архитектуре у Леонтия Бенуа и Ивана Фомина в проектной мастерской которого работал параллельно с обучением. С 1911 года Руднев успешно участвовал в различных архитектурных конкурсах, а в 1915 году он стал сертифицированным специалистом в архитектуре. Дипломная работа — «Университет в столичном городе» — выполнена в мастерской профессора Л.Н.Бенуа. После февральской революции Руднев выиграл конкурс на памятник Жертвам революции на Марсовом поле в Петрограде (март 1917). Авангардный монумент был построен в соответствии с проектом Л.В.Руднева. В 1920—1923 годах находился в Бухаре, где помогал восcтанавливать, повреждённый при осаде и взятии города — Арк. В 1924 году Л.В.Руднев возглавил мастерскую «Ленпроекта». Здесь проектируются жилые дома, больницы, профилактории, клубы, создаёт интерьеры океанских теплоходов «Абхазия» и «Аджария». С 1934 г. организовывает мастерскую Министерства обороны СССР и руководит её работой. В разные годы в проектных мастерских Москвы и Ленинграда с Л.В.Рудневым сотрудничают архитекторы — В.Е.Асс, О.Л.Лялин, П.П.Зиновьев, М.А.Шепилевский, В.О.Мунц, И.Е.Рожин, А.Ф.Хряков. До февраля 1942 г. находился в блокадном Ленинграде. После окончания Великой Отечественной войны Лев Руднев принял активное участие в восстановлении разрушенных городов Воронежа, Сталинграда, Риги и Москвы. В 1922—1948 гг. Л.В.Руднев был профессором Академии художеств в Ленинграде, в 1948—1952 гг. , профессором Московского института архитектуры. Л.В.Руднев, а также Действительным членом Академии Архитектуры СССР. Самая примечательная архитектурная работа Руднева — Ансамбль Московского государственного университета имени Ломоносова на Воробьёвых (тогда Ленинских) горах (1948—1953, разработан совместно с С.Е.Чернышевым, П.В.Абросимовым, А.Ф.Хряковым и инженером В.Насоновым). Его Дворец культуры и науки в центре Варшавы в Польше (1952—1955 гг.; с соавторами) решён в том же позитивном композиционном ключе, что и комплекс Московского Государственного Университета на Воробьёвых горах. Умер 19 ноября 1956 года.

Архитектор Лев Владимирович Руднев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Л.В.Руднев был автором многих крупных проектов в масштабах Советского Союза, в том числе: Военная академия РККА имени Фрунзе в Москве (1938), соавтор В.О.Мунц; Административное здание по улице Шапошникова (1934—1938); Административное здание на Фрунзенской набережной (1938—1955); Московский государственный университет, Главное здание (1949—1953 гг). Это, пожалуй, самое известное из его зданий, за проект которого ему с соавторами была присуждена Сталинская премия в 1949 году; Дом правительства Азербайджанской Советской Социалистической Республики в Баку (закончен строительством в 1952 году; соавторы: Мунц В.О., Ткаченко И.В.); Дворец культуры и науки в Варшаве в Польше (1955). Ленинград. Проекты и постройки; Памятник «Борцам революции» (иначе — «Жертвам революции») на Марсовом поле (1917—1919 гг.; конкурс); Профилакторий Нарвского района, архитекторы Л.В.Руднев и О.Л.Лялин, 1927 год; Пропилеи Смольного (1923 г.; конкурс); Боткинская больница (1926 г.; соавтор О.Л.Лялин; конкурс, 1-я премия); Профилакторий Московско-Нарвского района (1927 г.; соавтор О.Л.Лялин); Профилакторий «Текстильщица», иначе Володарского района на проспекте Елизарова, дом 32 (1928—1930 гг.; соавторы: Левинсон Е.А., Лялин О.Л., Свирский Я.О., Фомин И.И.); Музей Ботанического сада (1928—1930 гг.; соавтор Свирский Я.О.; конкурс всесоюзный; 2-я премия); Василеостровский дом культуры (1929 г.; соавтор Фомин И.И.; конкурс); Дом культуры Выборгского района (1930 г.; конкурс); Текстильный институт на углу ул. Герцена и Кирпичного пер. — обработка фасада незавершенного здания банка (1930 г.; соавтор Свирский Я.О.); Зоопарк в Шувалово-Озерках (1931 г.; конкурс); Дом Советов (1936 г., соавторы: Мунц В.О., Сегал Л.Б., конкурс закрытый); Аэровокзал (1936 г.; соавтор Петров А.В.); Маяк-памятник В.И.Ленину в ленинградском порту (1938 г.; конкурс). Москва. Проекты и постройки: Дворец культуры Пролетарского района (1929 г.; соавтор Свирский Я.О.; конкурс); Военная академия РККА имени Фрунзе на Девичьем поле (1931 г.; совместно с Мунцем В.О.; конкурс; осуществлен в 1932—1937 гг.); Наркомат обороны на Фрунзенской набережной (проект 1939 г.; осуществлен в 1951 г.); Театр Красной армии (1934 г.; соавтор Мунц В.О., конкурс); Всесоюзный институт экспериментальной медицины — ВИЭМ (1932 г.; соавторы: Лялин О.Л., Свирский Я.О.); Двор Главного здание МГУ; Наркомат обороны в Антипьевском переулке (1937 г.); Музей Красной армии (1940 г.); Станция метро «Павелецкая» (1945 г.; конкурс); Адмиралтейство — Министерство Военно-морского флота (1945 г.; конкурс); Московский государственный университет на Ленинских горах (1948—1953 гг.; руководитель; соавторы: Чернышев С.Е., Абросимов П.В., Хряков А.Ф., инженер Насонов В.Н.); Пантеон — Памятник вечной славы великих людей Советской страны на Ленинских горах (1954 г.; конкурс). Другие города. Проекты и постройки: Дом культуры в Вятке (1924 г.; соавтор Фомин И.И.); Памятник В.И.Ленину в Вятке (1925 г.); Памятник жертвам революции в Одессе (1925 г.; конкурс всесоюзный, 1-я премия); Госбанк в Новосибирске (1928 г.; соавторы: Мунц В.О., Свирский Я.О.); Уральский Политехникум в Свердловске (1928—1930 гг.; соавторы: Левинсон Е.А., Фомин И.И., Свирский Я.О.; конкурс всесоюзный МАО; 4-я премия); Наркомат Обороны, Москва; Дом Правительства Белорусской ССР в Минске (1929 г.; соавтор Фомин И.И.; конкурс всесоюзный, 2-я премия); Аэровокзал в Свердловске (1936 г.); Дом Правительства Азербайджанской ССР в Баку (1937 г.; соавторы: Мунц В.О., Ткаченко И.В.); Дворец нефтяной техники в Баку (1940 г.); Воронеж — проект реконструкции (1946 г.; руководитель; соавторы: Ткаченко И.В., Лебедев В.В., Миронов А.В., Тиме Г.А., Штеллер П.П.); Проект центра Сталинграда (1944—1950 гг.); Чкаловская лестница в Горьком (1949 г.; соавторы: Мунц В.О., Яковлев А.А.); Дворец культуры и науки в Варшаве (1952—1955 гг.; руководитель; соавторы: Великанов А.П., Рожин И.Е., Хряков А.Ф., инженер Насонов В.Н.); Дом Советов в Сталинграде (1952 г.; соавтор Мунц В.О.). Статьи Л.В.Руднева в печати: «Дом Советов в Сталинграде (конкурсные проекты)». Архитектура и строительство. 1947 г. № 3. Страницы 9-14; «Архитектурный ансамбль на Ленинских горах». Советское искусство. 22 сентября 1951 г. № 76 (1360). Страница 2; «О формализме и классике». Архитектура СССР. 1954 г. № 11. Страницы 30-32. Источники: Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 12. Ленинград. 1927 г. Страницы 101—106; Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 13. Ленинград. 1930 г.; «Л.В.Руднев». Ильин Л. Архитектура СССР. 1940 г. № 3. Страницы 41-49; Лауреаты Сталинской премии в архитектуре. 1941—1950. Корнфельд Я.А. Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре. 1953 г.; Архитектура СССР. 1954 г. № 9. Страница 32. Проект Пантеона в Москве; Архитектура СССР. 1956 г. № 12. 2-я страница обложки. Некролог; Архитектор Руднев. Москва. 1963 г.; Архитекторы об архитекторах. Санкт-Петербург: «Иван Федоров». 1999 г. Страницы 46-59. Хазанов В.В. «Лев Руднев»; Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век. Составитель Исаченко В.Г. Санкт-Петербург: «Лениздат». 2000 г. Страницы 264—276. Хазанов В.В., Николаева Т.И. «Лев Руднев»; Ленинградский дом Советов. Архитектурные конкурсы 1930-х годов. Санкт-Петербург: ГМИСанкт-Петербург 2006 г.

1886

Артур Расселл (Arthur Russell)

британский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908. На Играх 1908 года в Лондоне Расселл участвовал только в беге на 3200 м с препятствиями. Выиграв полуфинал и финал, он стал чемпионом в этой дисциплине. Умер в Уолсолле 23 августа 1972 года.

1887

Исамитт Аларкон (испанское имя - Isamitt Alarcon)

чилийский композитор, художник, фольклорист и музыкально-общественный деятель. Член Чилийской академии изобразительных искусств (1965). Родился в Ренго, провинция Кольчагуа. Окончил Национальную консерваторию в Сантьяго, ученик П.У.Альенде. В 1928-1951 занимал ответственные посты в системе музыкального образования Чили. Многие годы собирал музыкальный фольклор индейцев арауканов и уильиче, широко использовал его в своём творчестве. Автор многочисленных исследований и статей, посвящённыъх индейской музыке Чили. Национальная премия искусств (1966). Умер в Сантьяго 6 июля 1974 года. Сочинения: балеты – «Золотой колодец» (El pozo de oro, 1942), «Лаутаро» (1968); кантата «Уильиче» (1965); симфоническая поэма «Арауканская легенда» (Mito araucano, 1935) и другие произведения для оркестра; «Ритуальный танец» для камерного оркестра (Danza ritual, 1951); Арауканские символы (Simbolos araucanos, 1936) и др. пьесы для фортепиано; «Арауканский фриз» для сопрано, баритона и оркестра (Friso araucano, 1931); для голоса и фортепиано - 8 чилийских тонад (1923), 15 арауканских песен (1932); песни, обработки народных мелодий и др.

1887

Раймонд Тейер Бёрдж (Raymond Thayer Birge)

американский физик, член Национальной Академии Наук США (1932). Родился в Бруклине. Окончил Висконсинский университет (1909). В 1913-1918 работал в Сиракузском университете, в 1918 — 1955 — в Калифорнийском (с 1933 — профессор). Исследования посвящены квантовой теории молекулярных спектров, спектроскопии, статистике, уточнению и анализу физических постоянных, истории физики. В 1926 разработал метод определения теплоты диссоциации двухатомных молекул. Открыл (1929) изотоп углерод-13, предсказал (1931) существование дейтерия. В течение последующих лет занимался уточнением значений физических констант, в частности выполнил первый полный критический анализ и расчет физических констант методом наименьших квадратов. В 1941 с высокой точностью определил скорость света. В 1955 — президент Американского физического общества. Умер 22 марта 1980 года.

1887

Иван Фёдорович Колесников

русский советский живописец, график. Младший брат живописца Колесникова Степана Фёдоровича (1879—1955). Родился в селе Адриаполь (Екатеринославская губерния, Российская империя), в крестьянской семье, в которой было четверо художественно одарённых детей. Отец разрешил профессионально заниматься живописью двоим сыновьям — старшему Степану и младшему Ивану («отпустил от хозяйства»). Степан стал модным живописцем и был удостоен царского портсигара. В 1901—1907 гг. — учился в Одесском художественном училище; В 1907—1912 гг. — учился в Императорской Академии художеств, у известных живописцев А.А.Киселёва и Н.Н.Дубовского. Получил за картину "Осень" звание художника и заграничное пенсионерство на 2 года. (Кондаков).

Портрет И.Ф.Колесникова кисти В. Д. Баранова-Россине

С 1912 года участник выставок. Работал преимущественно как пейзажист. Член и экспонент Общества художников имени А.И.Куинджи (1917), ТПХВ (1918), АХРР (1924,1926,1928), АХР (1928—1929); С 1913—1914 гг. — проживал во Франции и Испании как пенсионер Императорской Академии художеств; В 1913 год — экспонент международной выставки в Мюнхене; После 1917, не оставляя пейзаж, писал картины на историко-революционную и современную тематику («В Ленинградском порту», «Американские горы в Ленинграде», «Карусель в саду Народного Дома» и др.). Иллюстрировал книги, выполнял акварели, плакаты и рисунки для ленинградской «Красной газеты», журналов. Работы И.Ф.Колесникова экспонировались на зарубежных выставках (Мюнхен, Берлин, Кёльн). Его произведения хранятся в ГИУИИ, Днепропетровском ГХМ, Кировском ОХМ, Воронежском ОМИИ и других музеях страны. Иван Фёдорович Колесников скончался 31 марта 1929 года в Ленинграде на сорок третьем году жизни.

Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Основные работы: «Березовая роща ранней весной» (1904); «Сбор картофеля» (1908); «Ранней весной» (1909); «Базар» (1910); «Осень» (1911) — дипломная работа, К. получает за неё звание художника и право на заграничную командировку; «Старая улица. Париж», «Сьерра-Невада. Испания» (обе — 1914); «Зима» (1915); «В лесу» (1916); «Пашня» (1917); «Над озером» (1918); «В лесу» (1928); «Смерч в степи» (1929); «Сплав бревен» (1918); «Разгрузка теплохода» (1924); «Утренняя смена» (1926); «Заседание забастовочного комитета на ленских золотых приисках в 1912 году» (1926); «Заседание штаба Красной гвардии. 1917 год» (1928); Перечень работ по каталогам: № 96. В старой усадьбе. № 97. Конец июля; № 123. Базар; № 190. Куры. № 191. У могилы; № 205. 1. Лунная ночь. 2. Уголок монастыря. 3. Малороссы. 4. Двор. 5. Ночь. 6. Малороссийский двор. 7. Весенний пересмотр. 8. Мельница. 9. Тучи. 10. Разорванные облака. 11. Весна. 12. Последний луч на красном бугре. 13. В кладовке. 14. Теплая осень. 15. Овцы. 16. На косогоре. 17. Тучи порвались. 18. Солнышко. 19. Рыбаки. 20. Домик. 21. Луна поднялась. 22. Этюд. 23. Над озером взошла [sic]. 24. Курган. 25. Сети вытянули; № 168. Осень. № 169. Бабье лето. № 170. Ледоход. № 171. Весна началась. № 172. Оттепель. № 173. Старая липа. № 174. Перед снегом. № 175. Последний лед. № 176. Зима. № 177. Рисунок. № 178. Снег под ольхами. № 179. В яме. № 180. У речки. № 181. Ночь. № 182. Тени. № 183. Остатки. № 184. В заливчике; № 216. Этюд Сестрорецк. № 217. Этюд Сестрорецк; № 51. Оттепель. № 52. Перед снегом. № 53. Остатки. № 54. В яме. № 55. Зима; № 180. Весна. № 181. Теплый день. № 182. Теплая осень. № 183. Сьерра Невада (Испания). № 187. Прачки. № 190. Задворки. № 191. Ночь. № 193. К вечеру; № 251. Огород. № 252. Провинциальный двор. № 253. Распутица. № 254. В зимнем уборе. № 255. Лето кончилось; № 228. Ледоход окончился. № 230. Церковь на могиле князя Трувора у Изборска. № 231. Тишина. № 232. Заброшенный домик. № 236. Царевская слобода. № 237. Река Пскова. № 239. На опушке леса. № 240. Привал беженцев; № 242. Начало сенокоса. № 244. Полощет. № 246. Пасмурно. № 247. Бабье лето. № 249. Начинают боронить. № 252. Осень. № 257. Последние лучи); № 128. Вода убывает. № 129. В усадьбе. № 130. Душный день. № 131. Ночь. № 132. Тихо. № 133. К вечеру. № 134. Красная вода. № 135. На опушке; № 191. Паровой молот. № 192. Разгрузка парохода. № 193. Рыбаки; № 51. Заседание забастовочного комитета на Ленских золотых приисках в 1912 г. (перед расстрелом). № 417. Утренняя смена. № 423. Окраина Пскова. № 424. Весенний день. № 425. Первомайский подарок пролетариату); № 185. Русско-Балтийский завод. № 186. Вылавливание мин. № 187. Яхт-клуб готовится к открытию. № 188. В Ленинградском порту. № 189. «Американские горы» в Ленинграде. № 190. Карусель в саду Народного Дома. № 191, 192. Рисунки, Жёлтый Дьявол. № 457. Смерч; № 30. Заседание штаба Красной Гвардии. (Картина изображает заседание штаба… перед разгромом Керенского под Царским Селом… Нависла опасность!… страница 50); № 23. Первомайский подарок. Работы Колесникова экспонировались на зарубежных выставках в Мюнхене, Берлине, Кёльне. Произведения К. хранятся в ГИУИИ, Днепропетровском ГХМ, Кировском ОХМ, Воронежском ОМИИ, а также в Таганрогской картинной галерее, Красноярском художественном музее имени В.И.Сурикова, в частных коллекциях, продаются на аукционах. Библиография: Колесников, И.Ф. № 165. Этюды (1 — 22) // Мастерская проф.-рук-ля А. А. Киселева // Каталог отчетной выставки Высшего Художественного Училища при Императорской Академии Художеств, Санкт-Петербург, Издание кассы учащихся в Императорской Академии Художеств, Электрическая Типо-Литография Я.Рашкова, Васильевский Остров, 1-я линич, дом 12, 1909, страница 12; Аукцион коллекции Н.Ловитона. Киевская улица, дом № 4, [Санкт-Петербург, 1916]; Колесников, И.Ф. (Петр. Ст., Б.Зеленина, 29. Телефон 464-08). № 156—166 // Первая Выставка картин, этюдов и эскизов. Ноябрь 1917. Каталог. Общество А.И.Куинджи. Петроград, 1917, страницы 13-14; Колесников, И.Ф. № 627—636 // Каталог выставки картин петроградских художников всех направлений. 1918—1923. [Петроград] Петрогубсорабис, секция ИЗО, Типография При В.П. имени Т.И.Р.В.Ц. [1923], страница 17; Художник Колесников И.Ф. Заседание штаба Красной гвардии // Пояснительный текст к альбому «Красная Армия в период Гражданской войны» (с картин, хранящихся в Центральном Музее РККА), Москва, Издание Музея РККА, Центральная типография НКВМ, Улица Маркса и Энгельса, 17, 1929; Галушкина А.С., Коровкевич С.В., Смирнов И.А. (научный редактор) и другие. Выставки советского изобразит. искусства. 1917—1932 гг. Справочник, том 1, Москва, «Советский художник», 1965; Фиала В. Русская живопись в собраниях Чехословакии. Ленинград, «Художник РСФСР», 1974, страница 85; Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л. (составители). Золотой век художественных объединений в России и СССР. Справочник, Санкт-Петербург, издательство Чернышёва, 1992; Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters, 1900 — 1980s. Izomar Limited, London, 1998; Кондаков С.Н. (составитель). Список русских художников к Юбилейному справочнику Императорской Академии Художеств. Москва, Антик-Бизнес-Центр, 2002; Вольценбург О.Э. (главный составитель и библиограф), Фёдоров-Давыдов А.А. (научный консультант), Ванслов В.В., Церетели З.К., Швидковский Д.О., Горина Т.Н., Кулаков В.А., Ничун С.С., Стернин Г.Ю. и другие. (редколлегия), Художники народов СССР XI—XX вв. Биобиблиографический словарь, том 5, Санкт-Петербург, Академический проект, 2002, строаницы 176-177; Романов Г.Б. Товарищество Передвижных Художественных Выставок. 1871—1923 гг. Энциклопедия. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург Оркестр, 2003; Русский музей. Живопись. Первая половина ХХ века. Каталог. Том 10. Санкт-Петербург, 2008. Страница 39.

1887

Александр Никитич Ульянов

оперный певец (лирико-драматический баритон) и вокальный педагог. Муж оперной певицы В.Клопотовской. Александр Никитич Ульянов родился в Москве. Происходил из крестьянской семьи, перебравшейся в Москву. Окончив техническое железнодорожное училище, с 1905 года работал слесарем на механическом заводе. Но вскоре забросил эту работу, решив посвятить себя музыке и вокальному искусству. В 1907—1911 гг. — учеба в Московском музыкально-драматическом училище (педагог Л.Д Донской). Дальше послужной список его артистической деятельности выглядит так: Февраль 1912 — дебют в Риге; 1912—1913 — в Екатеринбурге; 1913—1914 — в Одессе; 1914—1915 — в Тифлисе; 1915—1916 — в Ташкенте; Весна 1915, 1917 1918 — в Екатеринбурге; 1919 1921- в Томске; 1920 — в Перми; 1921—1922 — Омске, Сибирская государственная опера; 1922—1924 — в Свердловске; 1924—1925 — в Одессе; 1925—1926 — в Перми; 1926—1927 — в Новосибирске; 1927—1928 — в Баку; 1928 — в Днепропетровске и Челябинске; 1929 — 1931- в Свердловске; С 1931 года — солист ленинградского ГАТОБа (Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С.М.Кирова), дебютировав в партиях Князя Игоря — «Князь Игорь» А.П.Бородина — и Амонасро — «Аида» Дж.Верди. После революции 1917 года принимал активное участие в концертах для уральских рабочих и красноармейцев. С 1935 — преподаватель Ленинградской консерватории (с 1952 профессор) и Музыкального училища. Среди учеников: Н.Гяуров, Н.И.Кривуля, С.Н.Шапошников. Написал ряд образовательных статей о работе над оперными образами, публиковавшихся в театральной и музыкальной советской прессе: «За советское искусство», «Рабочий и театр». Александр Никитич Ульянов умер в Ленинграде 1 августа 1966 года. Пружанский А.М. (Отечественные певцы. 1750—1917: Словарь. — Изд. 2-е исправленное и дополненное, электронное. — Москва, 2008) о певце: «Обладал сильным, красивым голосом приятного тембра, сценическим обаянием». Там же приведены слова дирижёра Ю.В.Гамалея (Гамалей Ю.В. «Маринка» и моя жизнь (воспоминания дирижёра). Санкт-Петербург. Издательство «Папирус». 1999. Страница 41) отмечавшего артистическую работу А.Н.Ульянова: «Актерское мастерство и музыкальная культура исполнения были на высоком уровне». Пел под управлением А.В.Алевладова, Н.Н.Алмазова, С.Барбини, В.А.Дранишникова, С.Ельцина, М.Жукова, Э.Н.Мертена, А.М.Пазовского, И.О.Палицына. Оперный репертуар певца включал разноплановые партии: как лирические, так и драматические; всего им были исполнены 72 партии. Оперные партии: 1929 — «Прорыв» С.Потоцкого — Фёдор Кленов (первый исполнитель); 1933 — «Беглец» Н.Стрельникова — Оголин (первый исполнитель); 1912—1913 — «Кармела» С.П.Барбини — Пьер (в Екатеринбурге); 1913 — «Жизнь Латинского квартала» Р.Леонкавалло — Рудольф (в Екатеринбурге); 1918 — «Секрет Сусанны» Э.Вольф-Феррари — Граф Гиль (в Екатеринбурге); 1918 — «Джоконда» А.Понкьелли — Барнаба (в Екатеринбурге); «Князь Игорь» А.П.Бородина — Князь Игорь; «Демон» А.Г.Рубинштейна — Демон; «Евгений Онегин» П.И.Чайковского — Евгений Онегин; «Мазепа» П.И.Чайковского — Мазепа; 1930 — «Декабристы» В.Золотарева — Волконский (в Свердловске); 1930 — «Северный ветер» Л.К.Книппера — Гороян (в Свердловске); 1935 — «Пиковая дама» П.И.Чайковского — Граф Томский, позже Князь Елецкий; «Черевички» П.И.Чайковского — Бес; «Снегурочка» Н.А Римского-Корсакова — Мизгирь; «Севильский цирюльник» Дж.Россини — Фигаро; «Вильгельм Телль» Дж.Россини — Вильгельм Телль; «Риголетто» Дж.Верди — Риголетто; «Отелло» Дж.Верди — Яго; «Аида» Дж.Верди — Амонасро; «Травиата» Дж.Верди — Жорж Жермон; «Тоска» Дж.Пуччини — Скарпиа; «Кармен» Ж.Бизе — Эскамилио; «Руслан и Людмила» М.И.Глинки — Руслан; «Хованщина» М.П.Мусоргского — Шакловитый; «Царская невеста» Н.А Римского-Корсакова — Григорий Грязной; «Садко» Н.А.Римского-Корсакова — Веденецкий гость; «Майская ночь» Н.А Римского-Корсакова — Каленик; «Дубровский» Э.Ф.Направника — Кирилл Троекуров и Верейский; «Опричник» П.И.Чайковского — Вязьминский; 1941 — «Чародейка» П.Чайковского, режиссёр Л.Баратов — Князь Никита Данилыч Курлятев; «Фауст» Ш.Гуно — Валентин; «Иоанн Лейденский» («Пророк») Дж.Мейербера — Граф Оберталь; «Африканка» Дж.Мейербера — Нелюско; «Гугеноты» Дж.Мейербера — Граф де Невер; «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Зурга; «Трубадур» Дж. Верди — Граф ди Луна; «Чио-Чио-сан» («Мадам Баттерфляй») Дж. Пуччини — Шарплес; «Паяцы» Р.Леонкавалло — Тонио и Сильвио; «Лоэнгрин» Р.Вагнера — Тельрамунд; «Тангейзер» Р.Вагнера — Вольфрам фон Эшенбах; «Зигфрид» Р.Вагнера — Альберих; «Золото Рейна» Р.Вагнера — Альберих. Оперетта: «Гейша» С.Джонса; «Ночь любви» В.П.Валентинова; «Сильва» И.Кальмана; «Польская кровь» О.Недбала.

1888

Алексей Петрович Галактионов

профессиональный революционер, председатель Самарского губисполкома совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1919—1920 гг. А.П.Галактионов родился в селе Александровка Бузулукского уезда Самарской губернии. О его родителях ничего не известно, усыновил его бузулукский рабочий — слесарь, дав Алексею свою фамилию и отчество. Из-за материальных трудностей Алексей сумел закончить только три класса школы, работал «мальчиком» в магазине, затем учеником и помощником слесаря. С революционными идеями его впервые познакомили рабочие, высланные из Санкт-Петербурга в Бузулук. События революции 1905 г. во многом способствовали росту политического сознания 17-летнего Алексея Галактионова. Первый арест. После кратковременного заключения уехал в Ташкент. Работал там слесарем в железнодорожных мастерских. В 1906 г. вступил в РСДРП, стал большевиком. Активно включился в нелегальную революционную работу. Потом новые аресты, высылка из Ташкента. Бесконечные переезды в поисках работы, преследования полиции. Саратов, Челябинск, Санкт-Петербург, Бузулук… и даже три месяца в Германии. В начале 1914 г. А.П.Галактионов приехал в Самару. Большевики Трубочного завода помогли ему устроиться в электромеханическую мастерскую. Он вошёл в заводскую большевистскую организацию, в которой работали тогда Н.М.Шверник, Н.П.Теплов, Г.Т.Кузьмичев, Я.Я.Бауэр и др. Вскоре Алексея Петровича избирают в горком. Партийный псевдоним «Галь». За участие «…в вербовке рабочих в организованные кружки для революционной деятельности» его арестовывают в сентябре 1916 г. Галактионов сослан на три года в Иркутскую губернию. Освободила его Февральская революция. Летом 1916 г. Галактионов участвовал в подготовке городской партконференции. Он блестяще выполнил важное партийное поручение: выбрал удобное место её проведения — на Красной Глинке, подготовил охрану, придумал пароль. Успешное проведение конференции было обеспечено благодаря этой отлично проведённой подготовительной работе. На первом заседании исполкома Самарского Совета рабочих депутатов 21 марта 1917 г. А.П.Галактионова выбирают заместителем председателя президиума. В апреле — членом губкома партии. После победы Октября в Самаре состоялся 1-й губернский съезд Советов, на котором председательствовал Галактионов. Он входит в состав губисполкома и ревкома. Во время белочешского наступления на Самару в начале июня 1918 г. Галактионов организовал артиллерийскую оборону, командовал одним из отрядов, отказался эвакуироваться из города, остался для подпольной работы. Некоторое время скрывался в селе Богдановка Самарского уезда. Затем перебрался через линию фронта в городе Покровск (ныне Энгельс). Партия направляет его на политическую работу в Красную армию. 7 октября 1918 г. в Самару с боями первыми вошли части 1-й Самарской дивизии, которой командовал С.П.Захаров, а комиссаром был А.П.Галактионов. Он избирается председателем губревкома, а 21 марта 1919 г. — председателем Самарского губисполкома, членом губкома РКП(б). Тогда же он встречается в Москве с В.И.Лениным, рассказывает ему о работе самарских большевиков, о трудностях в заготовке и вывозе хлеба. Вскоре он был назначен особо уполномоченным ВЦИК по реализации уборки урожая в губернии. В июле 1920 г. ЦК партии отозвал Галактионова из Самары. Он работал в Ставрополе (Северный Кавказ), Краснодаре, Ростове, а с осени 1921 года — в Казани — председателем горисполкома, затем секретарём обкома партии. 5 июня 1922 г., находясь в служебной командировке, он погиб в авиационной катастрофе около Чистополя. Именем А.Галактионова названы улицы в Самаре и Казани. Литература: Липатова А.М. Самарских улиц имена. Самара. 2003 Страница 37; Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Том 1 Самара. 1995 Страница 165.

1888

Карл Янович Лукс (партийный псевдоним — Мемора, Викмера, Виктор Лондо, Волнин)

активный участник Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Член Коммунистической партии с 1925. Родился в ныне Салдусском районе Латвии, в семье крестьянина. В революционном движении с 1904, член Латышской социал-демократической рабочей партии. Неоднократно арестовывался, с 1911 на каторге в Орле, с 1916 в ссылке в Сибири. В годы Гражданской войны был член Читинского ревкома, начальником штаба объединенных партизанских отрядов в Забайкалье (1918—1920), командующим Восточно-Забайкальским и Амурским партизанскими фронтами, командующим войсками Читинского округа (с октября 1920), министром по национальным делам Дальневосточной республики (1921—1922). С 1926 уполномоченный Главнауки при Наркомпросе РСФСР, с 1926 член Комитета Севера при ВЦИК. В 1929—1930 ректор Ленинградского института народов Севера. Осуществил три научные экспедиции (1927, 1928 и 1930—1932) в северные районы Дальнего Востока с целью обследования их и проведения работы по социалистическому строительству. Погиб во время экспедиции в местечке Калк-Подволок Чукотского национального округа 29 августа 1932 года. Литература: Фетисов А.П., К.Я.Лукс (1888—1932), Хабаровск, 1966.

1888

Антон Семёнович Макаренко

советский прозаик, публицист, педагог. Родился в городе Белополье Сумского уезда Харьковской губернии, в семье рабочего-маляра. В 1904 окончил 4-классное училище в городе Кременчуге, затем годичные учительские курсы. В 1905–1914 преподавал в железнодорожных училищах. В 1916–1917 служил ратником в действующей армии, демобилизован в связи с близорукостью. В 1917 с золотой медалью окончил Полтавский педагогический институт, написав выпускное сочинение Кризис современной педагогики. Имея реальные перспективы научной карьеры, с 1918, однако, избрал путь практической педагогики, работал инспектором Высшего начального училища в г.Крюков Посад Кременчугского уезда, заведовал начальным городским училищем в Полтаве. С сентября 1920 – заведующий Полтавской колонией для правонарушителей (впоследствии – имени М.Горького), где решил осуществить методику «горьковского отношения к человеку». Именно Горькому в 1914 отослал Макаренко на отзыв свой первый рассказ Глупый день, а с 1925 состоял с ним в переписке. В 1928 Горький, лично познакомившись с Полтавской колонией и Харьковской коммуной, провидчески заметил в письме к Макаренко: «Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение». Хорошо изучив к этому времени педагогическую литературу, Макаренко, вопреки распространенной концепции врожденной доброкачественности или порочности людей, в духе коммунистического неопросветительства исходил из принципа правильного воспитания как определяющего условия для формирования достойного человека. Доказывать это бескорыстный энтузиаст начал в полуразрушенных зданиях первой колонии на зыбучих песках, а с 1927 – под Харьковом, объединившись с колонией, имевшей по всей Украине печальную славу притона самых неисправимых воров и беспризорников. Последовавшие вскоре беспрецедентные успехи педагога-новатора были основаны на использовании огромного воспитательного потенциала коллектива, сочетании школьного обучения с производительным трудом, соединении доверия и требовательности. Первые статьи Макаренко о колонии появились в 1923 в полтавской газете «Голос труда» и в журнале «Новыми стежками». В 1927 были написаны первые главы Педагогической поэмы. Тогда же Макаренко разработал проект управления детскими колониями Харьковской губернии для широкого внедрения своего опыта, однако в связи с нападками со стороны педагогической общественности (основой которых были не столько действительные упущения Макаренко, сколько консерватизм, а то и обыкновенная зависть менее удачливых коллег), после объявления летом 1928 Наркомпросом Украины его системы воспитания «несоветской», подал заявление об уходе с работы.

В 1932 опубликовал первое большое художественно-педагогическое произведение Марш 30 года – цикл очерков, объединенный основными действующими лицами, пока еще в краткой форме, но уже в свойственной Макаренко документально-«кинематографической», неявно-наставительной манере, лишенной сентиментальности, тяготеющей к юмору как своеобразному «смягчающему» способу передачи остроты внутренних переживаний и внешних коллизий, рассказывающий о жизни воспитательной колонии новаторского типа. С 1928 Макаренко работает над формированием нового коллектива – коммуны имени Ф.Э.Дзержинского под Харьковом, которая не только способствовала перевоспитанию «трудных» подростков в процессе коллективного труда, но и окупала самое себя, давая государству огромную прибыль, и даже начала выпуск сложных приборов – фотоаппаратов ФЭД и первой модели отечественных электросверлилок, что выразилось в названии следующей книги Макаренко – ФД-1 (1932; уцелевшая часть рукописи опубл. в 1950). С помощью Горького в 1933–1935 была издана Педагогическая поэма, вскоре принесшая ее автору всемирную известность и открывшая новую страницу в истории педагогики.

Почтовая марка СССР с изображением А.С.Макаренко.

Уникальное художественное произведение о научном творчестве в области практического воспитания, оно не только показывало путь должного развития личности, основанный на принципе целеполагания, «положительной» активности, продуктивности, гуманистической взаимопомощи и социальной ответственности и, главное, уважительного доверия к человеку, но и давало живые и убедительные типы воспитанников с разнообразными, зачастую агрессивными задатками и сложными судьбами, эволюцию их характеров, а также подкупающий правдивостью образ самого Макаренко – наставника, организатора, старшего друга, раскрывая процесс воспитания в конкретных (зачастую забавных, заранее проецирующих на «разрешимость» конфликта) ситуациях, психологический динамизм которых проявлялся главным образом в диалогах с их эффектом читательского присутствия и тонкой речевой индивидуализацией. В 1933, после того как Харьковский театр стал шефом руководимой им коммуны, Макаренко пишет пьесу Мажор (опубл. в 1935 под псевд. Андрей Гальченко), нацеленную на передачу бодрого, жизнерадостного настроя коммунаров. Следующей была «производственная» пьеса из жизни заводских оптиков, борющихся за устранение брака, – Ньютоновы кольца (неопубликована), Макаренко написал также сценарии Настоящий характер, Командировка (оба опубликованы 1952), роман Пути поколения (незаконч., также из заводской жизни). В 1935 Макаренко был переведен в Киев помощником начальника отдела трудовых колоний НКВД Украины, куда в сентябре 1936 на него из коммуны имени Ф.Э.Дзержинского поступил политический донос (Макаренко обвинялся в критике И.В.Сталина и поддержке украинских оппортунистов). Писателю дали возможность «скрыться», он переехал в Москву (1937), где завершил работу над Книгой для родителей (1937; в соавторстве с женой, Г.С.Макаренко). Повести Честь (1937–1938; основана во многом на воспоминаниях автора о детстве) и Флаги на башнях (1938) продолжили темы предшествующих художественно-педагогических произведений писателя, но уже в романтически-апологетической тональности, акцентируя не столько трудности процесса, сколько блеск успешного результата многолетних усилий и отточенной педагогической техники (в ответ на упреки критики в идеализации изображаемого Макаренко писал: «Это не сказка и не мечта, это наша действительность, в повести нет ни одной выдуманной ситуации... нет искусственно созданного колорита, и жили мои колонисты, представьте себе, во дворце» («Литературная газета», 1939, 26 апреля). «Запрограммированный» оптимизм Макаренко-воспитателя во второй половине 20 в. был скорректирован достижениями современной педагогики, учитывающей и чуждое Макаренко обращение к наследственности, сфере подсознания, к национальному менталитету и т.п. Однако время борьбы с «макаренковщиной» тоже прошло: концепция и практический опыт Макаренко изучаются и поныне, находя отклик у многих педагогов разных стран вплоть до начала 21 в. Активная публицистическая и литературно-художественная деятельность Макаренко в Москве была прервана скоропостижной смертью в вагоне пригородного поезда 1 апреля 1939 года.

Могила Макаренко на Новодевичьем кладбище Москвы. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. В Украинской ССР в 1958 учреждена медаль Макаренко, которой награждаются особо отличившиеся учителя и другие работники народного образования. Сочинения: Собрание сочинений, тома 1—7, 2-е издание, Москва, 1959—1960; Собрание сочинений, тома 1—5, Москва, 1971. Литература: Горький М., По союзу Советов, Собрание сочинений, том 17, Москва, 1952; Воспоминания о Макаренко. Сборник материалов, Ленинград, 1960; Балабанович Е.Н., А.С.Макаренко. Человек и писатель, Москва, 1963; А.С.Макаренко. Сборник, Москва, 1963; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, том 3, Ленинград, 1964.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |