-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109147

Комментариев: 6801

Написано: 117619

Записей: 109147

Комментариев: 6801

Написано: 117619

8 октября родились... |

1873

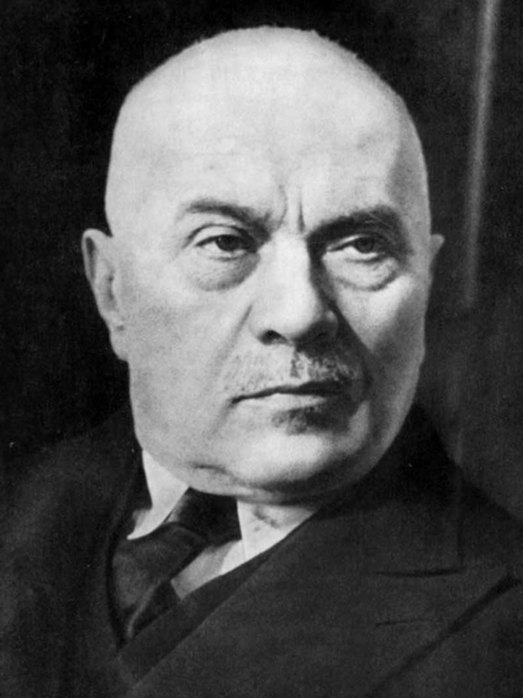

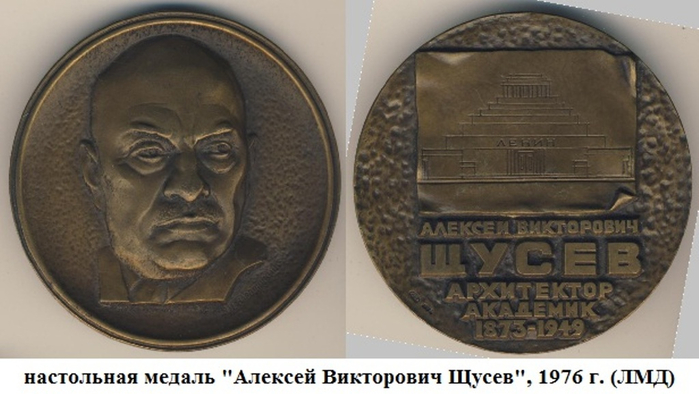

Алексей Викторович Щусев

русский и советский архитектор. Заслуженный архитектор СССР (1930). Академик архитектуры (1910). Академик Академии Наук СССР (1943). Лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1946, 1948, 1952 — посмертно). А.В.Щусев родился в Кишинёве в дворянской семье. Отец — Виктор Петрович Щусев, смотритель богоугодных заведений. Мать — в девичестве Мария Корнеевна Зозулина. В 1891—1897 годах Щусев учился в Санкт-Петербурге в Высшем художественном училище Императорской Академии художеств у Л.Н.Бенуа и И.Е.Репина. В 1895 году, узнав из газеты о смерти генерала Д.П.Шубина-Поздеева, без рекомендаций пришёл к вдове с готовым эскизом надгробия и сумел убедить отдать заказ именно ему. На кладбище Александро-Невской лавры была построена квадратная часовенка под шатром. За дипломный проект «Барская усадьба» Щусев был награждён Большой Золотой медалью и правом на заграничную командировку. После окончания Академии Щусев в составе археологической экспедиции отправился в Среднюю Азию, исследовав в ходе поездки два древних архитектурных памятника Самарканда — гробницу Тамерлана и соборную мечеть Биби Ханум. Впечатления от этой поездки оказали значительное влияние на дальнейшие работы архитектора. В 1898—1899 годы Щусев посетил Тунис и ряд стран Западной Европы, побывав в Вене, Триесте, Венеции и других городах Италии, а также в Англии, Бельгии и Франции, где в 1898 году посещал парижскую академию Жюлиана. Из рисунков этого периода была составлена отчётная выставка, получившая одобрительный отзыв И.Е.Репина. После окончания Академии художеств Щусев поселился в Санкт-Петербурге. Из самых ранних его работ надо прежде всего назвать первую строго научную реставрацию. Он воссоздал в 1900-е годы храм Святого Василия в Овруче XII века (в его обследовании принимал участие крупнейший специалист того времени П.П.Покрышкин; помощник — арх. Максимов В.Н.). С этого времени Щусев начал творческую борьбу с зодчими-эклектиками, которые ранее решительно «исправляли» старинные здания. Лидером этого общеевропейского направления «художественной» или «стилистической» реставрации был Э.Виолле-ле-Дюк. Среди русских его последователей были архитекторы Ф.Ф.Рихтер и Н.В.Султанов. Щусев их устаревшим к тому времени методам противопоставил совершенно иной подход, тщательно изучив и обмерив фрагменты XII века, и максимально их сохранив. О его работе писал И.Э.Грабарь, отмечая, что она «представляет совершенно исключительный интерес, как по приемам, впервые в этой области примененным, так и по тем научным данным, которые явились в результате раскопок и строгих обмеров, предшествовавших началу самих строительных работ. Реставратор поставил себе целью включить существовавшие развалины стен в тот храм, который должен был явиться после реставрации, при этом в новые стены ему удалось включить не только остатки стоявших ещё древних стен, но все те конструктивные части их — арки, карнизы, и даже отдельные группы кирпича, которые были найдены в земле иногда на значительной глубине». Щусев получил в 1910 году звание академика за реставрацию этого храма. С 1901 года он состоял на службе в канцелярии оберпрокурора Святейшего Синода.

Одним из первых самостоятельных заказов было проектирование иконостаса для Успенского собора Киево-Печерской лавры. Программным произведением Щусева 1900-х годов стала церковь, спроектированная по заказу П.И.Харитоненко, сахарозаводчика, мецената и коллекционера, в имении под Харьковом Натальевка трактованная как храм-музей для собранных им древнерусских икон. Щусев создал здесь одну из самых выразительных своих построек, скульптурный декор которой выполняли С.Т.Коненков и А.Т.Матвеев, а мозаичное панно над входом, видимо, Н.К.Рерих, сотрудничавший с ним же в реализации проекта Троицкого собора Почаевской лавры. В Санкт-Петербурге в 1902 году он выполнял светский заказ от графа Ю.А.Олсуфьева — переделку и надстройку фамильного особняка на Фонтанке. Олсуфьев был председателем комитета по возведению храма-памятника в память о Куликовской битве и заказал зодчему его проект. Щусев создал вдохновенное произведение в неорусской версии стиля модерн. Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле почти завершили к 1917 году. Отстаивая свой нетривиальный замысел — здание с асимметричным главным фасадом, Щусев едва окончательно не поссорился с Олсуфьевым, нетактично требовавшим сделать иной фасад, с однотипными по форме завершениями башен, и зодчий, задержавший строительство, все-таки смог пойти на нежелательный для себя компромисс. Только в ходе последней реставрации храма-памятника его идея была реализована (но в весьма грубом исполнении покрытия). Иконы же, написанные специально для храма В.А.Комаровским, бесследно пропали. Не менее значительный проект А.В.Щусев создал по заказу представительницы царской фамилии, великой княгини Елизаветы Федоровны, происходившей из Дармштадта (тогда центра формирования европейского модерна). Влиятельная заказчица поддержала архитектурную концепцию Щусева и не мешала её реализации. Это хорошо сохранившаяся до сих пор московская Марфо-Мариинская обитель с церковью Св\той Марфы и Святой Марии в больничном корпусе (1909) и собором Покрова Богородицы, ставшим композиционным центром всего ансамбля (1908—1912). Храм с большой луковичной главой на высоком барабане напоминает по формам древнерусские аналоги Новгорода и Пскова, но при этом совершенно оригинален, как и все остальные части комплекса, включая нарядные ворота с привратницкой. Декоративные рельефы здесь исполнял С.Т.Коненков по рисункам Щусева и Н.Я.Тамонькина, сотрудника его мастерской. Настенную живопись в соборе выполнил близкий друг Щусева М.В.Нестеров, которому помогал молодой П.Д.Корин. Каждую свою постройку 1900-х — 1910-х годов Щусев рассматривал как творческий манифест. Он стал лидером неорусского стиля (национальной версии модерна). Для его узнаваемого авторского почерка характерны: вольная интерпретация мотивов древнерусского зодчества, динамика форм, часто асимметрично скомпонованных, крупные, доведенные до гротеска детали декора. Менее выразительными, чем постройки в России, Щусевым были спроектированы и выстроены за её пределами: православный Храм Христа Спасителя в Сан-Ремо (проект реализовал итальянский архитектор Пьетро Агости), и храм Св. Николая со странноприимным домом в итальянском городе Бари (освящение храма состоялось 9 (22) мая 1955 г.). В 1915 году на Московском городском Братском кладбище в селе Всехсвятском был заложен храм Спаса Преображения по проекту Щусева (1918), снесенный впоследствии (1948) в ходе застройки нового района Москвы — Песчаных улиц. Щусев стал победителем заказного конкурса на комплекс зданий Казанского вокзала в Москве и в конце 1911 года его официально утвердили главным архитектором строительства. Он соревновался с Ф.О.Шехтелем, выполнившим весьма сходные по характеру проекты. Казанский вокзал зодчий строил почти 30 лет, начиная с 1913 года. Для этого он перебрался из Санкт-Петербурга в Москву. По замыслу заказчика, поддержанного архитектором, живописность композиции всего сооружения, состоящего из многочисленных объёмов, напоминающих целый городок, украшенный башней и часами, отражали характер старой Москвы. Декор вокзала, решенного в смелых железобетонных конструкциях, напоминает мотивы древнерусского нижегородского, астраханского и рязанского зодчества, а также башню Сююмбике в Казанском кремле. Использование белокаменного декора на краснокирпичном фоне стен выполнено в духе русского барокко XVII века (нарышкинского барокко). К сожалению, крытый остекленный дебаркадер вокзала, состоящий из трех цилиндрических сводов, спроектированный для Щусева известным инженером В.Г.Шуховым, осуществить не удалось. Это была бы самая экстравагантная часть проекта, хотя и решенного весьма современно для 1913 года, с применением высоких железобетонных арок параболической формы. Отделка интерьеров и роспись сводчатого зала ресторана по эскизам Е.Е.Лансере продолжалась вплоть до конца 1930-х годов. В 1912—1916 годы архитектор проектировал железнодорожные вокзалы в Софрино, Красноуфимске, Сергаче, Муроме. После Октябрьской революции А.В.Щусев оказался в числе самых востребованных архитекторов. В 1918—1923 годы он руководил разработкой генерального плана «Новая Москва», на стадии первых эскизов не согласившись с версией далее отошедшего от этой работы И.В.Жолтовского. Этот план стал первой советской попыткой создать реально исполнимую концепцию развития города в духе большого города-сада. Проект был направлен на четкое зонирование территории, сохранение исторического центра и множества отдельных старинных общественных зданий и храмов, развитие «зеленых клиньев» от центра к периферии, реконструкцию ряда магистралей, московского речного порта и железнодорожного узла и пр. Проект «Новая Москва» был совершенно иной направленности, чем «сталинский» генеральный план реконструкции столицы 1935 года, о котором часто неправильно пишут, как о развитии идей Щусева. Щусев переносил административный центр на Санкт-Петербургское шоссе, а по генплану 1935 года он был принципиально наложен на исторический центр. Щусев был за выявление лучших старинных зданий (его сотрудники обследовали город, работая в комиссии по охране памятников Моссовета), тогда как в ходе реализации генплана 1935 года были снесены многие исторические здания и кварталы. Щусевский план был резко раскритикован в 1924—1925 годах городской администрацией и только строительство мавзолея Ленина позволило зодчему избежать репрессий. Важно отметить, что с генпланом «Новая Москва» был связан замысел создания вокруг Москвы (за кольцевой железной дорогой) многочисленных рабочих поселков типа европейских городов-садов (проект Архитектурной мастерской Моссовета, схема Б.М.Сакулина).

Далее идею полицентрического развития Москвы развивал С. С. Шестаков в проекте «Большая Москва» — более крупномасштабном, но также фактически не принятым во внимание. В генплане «Новая Москва» была ярко выражена идея развития планировки города с радиально-кольцевыми магистралями, сегодня критикуемая специалистами по транспорту, но это был вполне исполнимый проект, направленный на улучшение жизни горожан, на удобство пешеходного движения и развитие технических средств обслуживания города (реконструкция речного порта и железнодорожного узла). Щусев был главным архитектором первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, проходившей в 1923 году в Москве в районе нынешнего ЦПКиО имени м. Горького. Он руководил постройкой ряда павильнов, организацией всего строительства (более двухсот различных сооружений), сам же спроектировал один из самых заметных павильонов (как реконструкция здания упраздненного завода). В 1922—1930 годах Щусев был председателем Московского архитектурного общества. Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Самый первый деревянный мавзолей был возведён под руководством архитектора в считанные часы ко дню похорон В.И.Ленина 27 января 1924 года Уже самое первое сооружение представляло собой кубический объём со ступенчатым завершением. Весной 1924 года Щусев создал вторую версию здания, к которому были пристроены две трибуны. Когда выяснилось, что тело вождя может быть сохранено в течение длительного времени, возникла необходимость в постройке долговременного мавзолея. Конкурс на его строительство выиграл А.В.Щусев и в октябре 1930 года было возведено новое здание из железобетона, облицованное естественным камнем гранитом и лабрадоритом. В его форме можно видеть сплав архитектуры авангарда и декоративных тенденций, ныне называемых стилем ар-деко. В 1925—1926 годах А.В.Щусев выполнил проект Центрального Дома культуры железнодорожников, в качестве развития его же проекта Казанского вокзала. Здесь удобный зрительный зал с консольно вынесенным амфитеатром (инженер А.В.Кузнецов). В 1926—1929 годы А.В.Щусев работал директором ГТГ. Впоследствии он занимался пристройкой к основному зданию галереи новых залов (автор проекта, сотрудник мастерской Щусева А.В.Снигарев), не помешавших восприятию основного фасада, выполненного до революции по рисункам В.М.Васнецова. Щусев также был членом художественного объединения «Четыре искусства». Новаторским по архитектуре был его конкурсный проект здания Центрального телеграфа. Щусев оказал в данном случае сильную конкуренцию братьям Весниным и оставил далеко позади в отношении новаторства реализованный проект И.И.Рерберга. В стиле московского конструктивизма им (с соавторами Д.Д.Булгаковым, И.А.Французом, Г.К.Яковлевым) был разработан блестящий проект здания Наркомзема (Москва, Орликов переулок, 1/11), практически полностью осуществленный. Здание построено в 1928-33 годах. Сейчас в нём размещается Министерство сельского хозяйства. Таковы по стилистике были им же спроектированные санаторий в Мацесте (1927—1931), здание Механического института на Большой Садовой улице в Москве(сейчас здание принадлежит Военному университету), дом артистов МХАТа в Брюсовом переулке. В процессе реконструкции Москвы 1930-х годов А.В.Щусев возглавлял одну из архитектурных мастерских, из стен которой вышло множество проектов, охватывающих не только столицу, но и другие города страны. Самым значительным и частично осуществленным был проект застройки Смоленской и Ростовской набережных жилыми домами, в результате частичной реализации его появился полукруглый жилой дом (Ростовская набережная, д.5). В это время мастерская спроектировала ещё один жилой дом (дом артистов ГАБТ в Брюсовом переулке, а также жилой дом Академии наук СССР на Калужской улице (Ленинском проспекте см. ниже список всех проектов). Гостиница «Москва» стала одной из первых больших советских гостиниц. Первоначальный её проект был выполнен архитекторами Л.И.Савельевым и О.А.Стапраном. Однако их концепция (сначала — конструктивистское здание, а затем — отразившее переходную стилистику от конструктивизма к ар-деко, не понравилась правительственным чиновникам (или лично Сталину). Щусева пригласили в качестве соавтора, способного спасти проект, находившийся в тот момент на стадии возведения основного каркаса. Проблема была решена добавлением лаконичного декора в виде шестиэтажного восьмиколонного портика, аркад в центре главного фасада, башенок по углам здания. Неявная асимметричность главного фасада гостиницы до сих пор дает повод для пересказа мифа о том, что Сталин якобы подписал проект ровно посередине чертежа, где были совмещены два варианта. На самом деле асимметрия реализованного здания обусловлена непредвиденными техническими проблемами, возникшими во время строительства второй очереди гостиницы. В 1937 году публикацией в газете «Правда» (30 августа) началась кампания против Щусева, в результате которой он был исключён из Союза советских архитекторов; мастерскую № 2 возглавил вместо него Д.Н.Чечулин. Однако ареста и ссылки, как обычно в то время, не последовало и когда Щусев вернулся к работе над гостиницей, одна башня была уже построена по старому проекту. По проектам мастерской А.В.Щусева, где работало множество сотрудников, были построены Большой Москворецкий мост (инженер, его брат П.В.Щусев), советское посольство в Бухаресте, здание гостиницы «Интурист» в Батуми (1934 год), здание филиала Института марксизма-ленинизма в Тбилиси, начато строительство театр оперы и балета в Ташкенте (закончено в 1947 году). В этих сооружениях ярко проявилось желание архитектора следовать национальным традициям, но было во многом потеряно авторское лицо, хотя, к примеру, при создании декоративных элементов в ташкентском театре Щусев использовал собственные рисунки и шаблоны, сделанные ещё в молодости, во время археологической экспедиции в Самарканде. С 1938 года А.В.Щусев был членом Учёного совета, созданного для руководствa реставрацией Троице-Сергиевой Лавры, вместе в П.В.Щусевым он разработал проект вертикальной планировки Лавры. В 1934 году было принято решение о перемещении Академии наук СССР из Ленинграда в Москву, для чего было необходимо обеспечить академические институты рабочими помещениями. Президиум Академии было размещёно в Нескучном дворце на Большой Калужской улице и в 1935 году проведён конкурс на застройку академгородка за площадью Калужской заставы. Конкурс выиграл Щусев, возглавивший специально созданную для решения этой крупномасштабной задачи мастерскую «Академпроект», которой в московском районе Черёмушек предстояло построить 40 зданий для академических институтов, музеев, библиотек и обслуживающих учреждений. В ходе проектирования оформилась идея строительства здания Президиума в центре этого комплекса, то есть, на значительном отдалении от центра города не была поддержана и для него было реконструировано прежнее здание на Калужской улице (Ленинском проспекте). Из множества институтов до войны были построены только: Институт генетики (работы над ним были завершены в 1939 году), хотя были созданы также проекты зданий института Институт органической химии, Физического института, Института металлургии и Институт точной механики и вычислительной техники. Все эти проекты были осуществлены только в послевоенные годы. До войны для Академии наук был построен новый жилой дом на Большой Калужской улице, куда в 1939 году переселился и сам А.В.Щусев. В 1940 году была начата работа над проектом здания НКВД на Лубянской площади, как реконструкция одного из доходных домов дореволюционного Страхового общества «Россия», так и не завершенная при жизни автора. С 1945 года и до своей смерти А.В.Щусев был первым директором созданного по его инициативе Музея русской архитектуры (в настоящее время Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В.Щусева). Значительное место в деятельности Щусева в 1940-е годы занимали проекты восстановления городов, разрушенных в годы войны: Истры (1942—1943), Новгорода (1943—1945), Кишинёва (1947) и др. Одним из последних творений А.В.Щусева стала московская станция метро «Комсомольская-кольцевая», отражающая торжество победы над фашизмом. Это крупномасштабная станция, вписанная в цилиндрический тюбинг самого большого диаметра. К сожалению, достроенный уже после смерти автора подземный вестибюль с мозаичными панно по эскизам П.Д.Корина, был выполнен с несколько утрированным рельефом декора, что не соответствовало проекту Щусева. Умер Щусев в Москве 24 мая 1949 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 1) . Алексей Щусев преподавал в Строгановском художественно-промышленном училище (1913—1918), Московском Училище живописи, ваяния и зодчества (1914—1917), ВХУТЕМАСе (1920—1924), Московском архитектурном институте (1948—1949) и др. А.В.Щусев неоднократно заступался за репрессированных деятелей искусства, представляясь автором Мавзолея: в 1924 году был отпущен арестованный М.В.Нестеров, в 1928 — В.А.Комаровский, в 1948 — Н.П.Сычёв; был выпущен на свободу Ю.А.Олсуфьев. Щусев защищал В.М.Голицына (арестован в 1925 году), П.И.Нерадовского (в 1944 году после ссылки ему было разрешено жить и работать в Москве), В.Шухаева (был устроен на работу в Магаданском музыкально-драматическом театре, что спасло его от гибели), П.Барановского.

Щусев на марке Молдавии, 2003 год.

Первым зданием, которое построил Щусев в Кишинёве, стала двухэтажная дача Карчевского, расположенная в Долине Чар (ныне улица Керченская), а позже дом Драгоева по улице Пушкина угол Кузнечной (ныне Бернардацци). В 1912 году Щусев построил церковь в имении помещика Богдана (село Кухурешты). Щусев участвовал в разработке генеральной схемы реконструкции Кишинёва в 1945—1947 годах. По проекту Щусева был построен памятник Ленину. Он был установлен 11 октября 1949 года на Центральной площади перед зданием Дома правительства (сейчас Площадь Великого Национального Собрания). В 1991 году памятник был демонтирован и в настоящее время находится на территории свободной экономической зоны «Молдэкспо». Щусев предложил также проект моста через полноводную в то время реку Бык. Построенный мост был гораздо меньше первоначально планируемых размеров. Многие проекты были разработаны при активных консультациях Щусева: железнодорожный вокзал (построен немецкими военнопленными), магазин «Детский мир» и др. В Кишинёве в доме, где родился и вырос архитектор, сейчас расположен музей, в котором хранятся его личные вещи, фотографии и документы. Награды и премии: Сталинская премия первой степени (1941) — за архитектурный проект здания Института Маркса — Энгельса — Ленина в Тбилиси (1938); Сталинская премия второй степени (1946) — за внутреннее оформление Мавзолея В.И.Ленина; Сталинская премия первой степени (1948) — за архитектурный проект здания Театра имени А.Навои в Ташкенте; Сталинская премия второй степени (1952 — посмертно) — за архитектурный проект станции «Комсомольская — кольцевая» Московского метрополитена имени Л.М.Кагановича; орден Ленина; два ордена Трудового Красного Знамени; медали; заслуженный архитектор СССР (1930). В память о А.В.Щусеве в Москве установлена мемориальная доска на доме, где он жил с 1939 по 1949 гг. (Ленинский проспект, 13). С 1949 по 1992 годы его именем называлась улица в Москве (в настоящее время ей возвращено историческое название Гранатный переулок). В 1980 году во дворе Центрального дома архитектора (Гранатный переулок, 7) установлен памятник А.В.Щусеву (скульптор И.М.Рукавишников, архитектор Б.И.Тхор). Имя А.В.Щусева носит музей архитектуры в Москве.

Памятник на могиле Щусева, Новодевичье кладбище.

В родном городе архитектора, Кишиневе, его имя присвоено одной из центральных улиц и детской городской художественной школе. В его честь названы улицы в ряде городов бывшего Советского Союза: Великий Новгород; Киев; Луцк (Украина); Рыбница. Реализованные проекты А.В.Щусева: Иконостас для Успенского собора Киево-Печерской лавры, конец XIX века; Реконструкция церкви Василия (XII в.) в Овруче, 1904—1905 гг.; Женский Коммерческий институт Комитета московского общества распространения коммерческого образования с церковью в честь иконы Богоматери Взыскания погибших (1904—1905, Москва, Улица Зацепа, 41/12), совместно с С.У.Соловьёвым, Н.А.Шевяковым, А.У.Зеленко; Марфо-Мариинская обитель, с 1907 г.по 1912; Троицкий собор в Почаевской лавре, 1906—1912 гг.; Часовня Святой Анастасии у Ольгинского моста, Псков, 1911 г; интерьер расписан фресками по эскизам Н.К.Рериха; Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле, с 1911 г.по 1917; Церковь в имении помещика Богдана (село Кугурешты, Молдавия), 1912 г.; Храм и парадный въезд в имении Павла Ивановича Харитоненко в Натальевке (Харьковская область, Украина); Православный Храм Христа Спасителя в Сан-Ремо, 1913 г.; Церковь Николая Чудотворца в Бари 1913 г. Строительство храма было завершено только после окончания Первой мировой войны; Комплекс зданий Казанского вокзала, 1913 г. (строительство завершено в 1928-1930 г.); Коммерческий институт на улице Зацепа, сейчас одно из зданий РЭА имени Плеханова, 1914 г.; Часовня у Романовского моста через Волгу, 1915 г., (село Нижние Вязовые, Татарстан); Храм Спаса Преображения на Братском кладбище, 1915—1918 гг. Снесён; План реконструкции Москвы «Новая Москва», 1918—1923 гг. (с большой группой соавторов, но неправильно приписываемый И.В.Жолтовскому); Павильон-пропилеи (1923, Москва, Советская площадь), снесён; Павильон Кустарной промышленности на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промушленной выставке (реконструкция корпуса завода Бромлея), совместно с И.С.Николаевым (1923, Москва, у Крымского моста), перестроен; Клуб имени Октябрьской революции, при участии инженера Г.Г.Карлсена (1925—1928, Москва, на Казанском вокзале), ныне Центральный Дом культуры железнодорожников; Мавзолей Ленина, 1924— деревянный, 2 варианта; 1927—1930 гг. — каменный; Два боковых крыла здания Госбанка Неглинной улице, 1927—1929 гг. (совместно с Жолтовским); Здание Наркозема на Садовой-Спасской улице, 1928—1933 гг. Соавторы: Д.Д.Булгаков, И.А.Француз, Г.К.Яковлев; Гостиница Москва, 1930-е годы. Основные авторы О.А.Стапран и Л.И.Савельев; Гостинично-санаторное здание в Мацесте, 1930-е годы; Здание Механического института (сейчас Военный университет) на Большой Садовой улице, 1929—1934 гг.; Жилые дома в Брюсовом переулке: артистов МХАТ № 17 в 1928 г., артистов Большого театра № 7 в 1935 г.; План реконструкции улицы Охотный ряд, площади Свердлова, площади Революции и Красной площади, 1934 г. Работа огромного коллектива, а не Щусева. Возможно, его идеей была передвижка исторических зданий вместо их сноса;. Перепланировка Ленинградского шоссе (сейчас Ленинградский проспект), 1933—1934 гг. Работа коллектива без какой-либо явной роли Щусева; Частично осуществлённый проект застройки Смоленской и Ростовской набережных, 1934—1935 гг. Осуществлены дом на углу Смоленской набережной и современного Нового Арбата и жилой дом на Ростовской набережной; Большой Москворецкий мост, 1935—1937 гг. Инженер П.В.Щусев; Филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Тбилиси, 1938 г. Снесено; Жилой дом № 13 для сотрудников Академии Наук СССР на Большой Калужской улице, 1938—1939 гг.; Здание института генетики, 1938—1939 гг.; Планировка участков берега Москвы-реки в районе Крымского моста, Замоскворецкой части Садового кольца, конец 1930-х годов; Реконструкция Октябрьской и Добрынинской площадей, конец 1930-х годов; Здание НКВД на Лубянской площади, 1940—1947 гг.; Комплекс однотипных зданий научно-исследовательских институтов Академии наук за Калужской заставой (институт органической химии, физический институт, институт металлургии, институт точной механики и вычислительной техники), проект конца 1930-х годов, строительство завершено в 1951 г.; Реконструкция здания президиума Академии наук СССР с участием инженера В.Г.Шухова (остекленное покрытие зала заседаний). конец 1930-х годов; Здание Академии наук Казахской ССР Алма-Ата. 1948—1953 гг.; Проекты восстановления городов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны (Истра, Великий Новгород, Туапсе, Кишинёв); Станция метро Комсомольская-кольцевая, конец 1940-х годов, достроена после смерти Щусева сотрудниками его мастерской. Подземный вестибюль украшен мозаичными панно по эскизам П.Д.Корина. Статьи А.В.Щусева в печати: «Площади правого берега Москва-реки». Архитектура СССР. 1939 г. № 4. Страницы 40, 41; «Забота о человеке». Архитектура СССР. 1939 г. № 12. Страницы 9, 10; «Национальная форма в архитектуре». Архитектура СССР. 1940 г. № 12. Страницы 53-57. Литература: Академик Алексей Викторович Щусев (1873—1949): Выставка к столетию со дня рождения: Каталог / Автор вступит. статьи Е.В.Васютинская; Составители каталога Е.В.Васютинская, Н.В.Суходолец; Ответственный редактор директор Музея архитектуры имени А.В.Щусева кандидат архитектуры В.И.Балдин. — Москва: Советский художник, 1974. — 68 страниц. — 1 000 экземпляров; Мастера советской архитектуры об архитектуре. Том 1. — Москва, 1975. — Страницы 150—205; Афанасьев К.Н. А.В.Щусев. — Москва: Стройиздат, 1978. — 192 страницы, иллюстрации. — (Мастера архитектуры); Сорокин И.В. Художник каменных дел: Страницы жизни академика А.В.Щусева. — Москва: Московский рабочий, 1987. — 320, [48] с. — 50 000 экземпляров; Курц Р.Е. Алексей Викторович Щусев. — Кишинёв: Издательство Штиинца, 1973. — 66 страниц; Дружинина-Георгиевская Е.В. Корнфельд Я.А. Зодчий А.В.Щусев. — Москва, 1955; Произведения академика А.В.Щусева, удостоенные сталинской премии. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1954; Соколов Н.Б. А.В.Щусев. — Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1952. — 388 страниц. — (Мастера советской архитектуры); Хмельницкий Д.С. Архитектура Сталина: Психология и стиль. — Москва: Прогресс-Традиция, 2007; Щусев А.В. Мавзолей Ленина. // Строительная газета, 21 января 1940; Алексей Щусев Документы и материалы / составитель М.В.Евстратова, послесловие Е.Б.Овсянниковой. — Москва: С.Э.Гордеев, 2011; Овсянникова Е.Б. Творчество Щусева с исторической дистанции // Алексей Щусев / Документы и материалы / составитель М.В.Евстратова. — Москва: С.Э.Гордеев, 2011; Презентация новой книги «Алексей Щусев» в МУАР 9-го декабря. МосКонструкт (8 декабря 2011). Новые книги: Москва. Архитектура авангарда. Первая половина 1920-х - вторая половина 1930-х годов. Справочник-путеводитель; Алексей Щусев / П.В.Щусев. Страницы жизни академика Щусева / составитель и редактор М.В.Евстратова. МосКонструкт (21 сентября 2011).

1874

Иштван Бетлен (венгерское имя - Istvбn Bethlen)

граф, венгерский политик, премьер-министр Королевства Венгрии в 1921-1931. Иштван Бетлен родился в Герньесеге (Трансильвания), в аристократической семье. В 1901 году был впервые избран в парламент. Во время Парижской мирной конференции находился в составе венгерской делегации; после провозглашения Венгерской Советской Республики в 1919 году вернулся в Венгрию и был одним из лидеров расположившегося в Сегеде антисоветского правительства наряду с Миклошем Хорти. После ликвидации ВСР вернулся в парламент. 14 апреля 1921 года Бетлен был назначен премьер-министром по указу регента Миклоша Хорти. Новый кабинет пользовался поддержкой созданной самим Бетленом консервативной Партии национального единства. В 1921 году также некоторое время был исполняющим обязанности министра финансов, а в 1924 году — министра иностранных дел. Важным внешнеполитическим достижением Бетлена стало вступление Венгрии в Лигу Наций 18 сентября 1922 года. В 1927 году был заключён договор о дружбе с Италией, который символизировал выход Венгрии из внешнеполитической изоляции. Кабинет Бетлена также пытался добиться пересмотра Трианонского договора, однако ему это не удалось. Внутри страны правительство Бетлена проводило консервативный авторитарный курс, но при этом большинство реальных рычагов власти находились у Миклоша Хорти. В 1922 году населению были урезаны избирательные права: избирательное право сохранилось в полном объёме для 38 % граждан; кроме того, было отменено тайное голосование. Экономическое положение страны в году премьерства Бетлена оставалось тяжёлым: промышленное производство приблизилось к довоенному уровню лишь к 1927-1928 годам. После начала Великой депрессии экономическое состояние Венгрии ухудшилось. В стране значительно выросла безработица (к 1932 году она составляла 60 % среди промышленных и сельскохозяйственных рабочих), и 24 августа 1931 года Бетлен ушёл в отставку с поста премьер-министра. Бетлен практически ушёл из большой политики, хотя в середине 1930-х был одним из главных критиков курса Дьюлы Гёмбёша со стороны умеренных консерваторов. В 1936 году Бетлен был назначен тайным советником; он выступал против сближения Венгрии с Германией, а в конце Второй мировой войны пытался заключить сепаратный мир с Англией и США. В апреле 1945 года Бетлен был взят в плен советскими войсками и 5 октября 1946 года умер в Москве в заключении.

1874

Хуго Зюхтинг (Hugo Sьchting)

немецкий шахматист, экономист по профессии. Занял первое место в Киле, 1893 (8-й Конгресс немецкого шахматного союза, Главный турнир) 13-е место Лейпциг, 1894 (9-й Конгресс немецкого шахматного союза, победитель - Зигберт Тарраш), поделил 2-е с Игнацем Попилем, за Робертом Генри Варнсом (Robert Henry Barnes), в Айзенахе, 1896 (10-й Конгресс немецкого шахматного союза), и занял 15-е в Берлине, 1897 (победитель - Рудольф Хароусек). В Альтоне занял 2-е место (1897), и два раза разделил 1-е место (Эльмсхорн, 1898, Kiel 1900). В ХХ веке делил 14-15-е место в Ганновере, 1902 (13-й Конгресс немецкого шахматного союза победитель Давид Яновски), 1-е место в Гамбурге 1903, 8-9-е в Кобурге 1904 (14-й Конгресс немецкого шахматного союза, победители Курт фон Барделебен, Карл Шлехтер и Рудольф Свидерски), 11-12-е в Бармене, 1905 (победители Геза Мароци и Давид Яновски), 5-6-е в Стокгольме, 1906 (победители - Оссип Бернштейн и Карл Шлехтер), 18-19-е в Остенде, 1907 (победители - Оссип Бернштейн и Акиба Рубинштейн), 13-14-е в Праге, 1908 (победители – Олдрих Дурас и Карл Шлехтер), 16-18-е в Вене, 1908 (победители – Олдрих Дурас, Геза Мароци и Карл Шлехтер), 6-7-е в Дюссельдорфе, 1908 (16-й Конгресс немецкого шахматного союза, победитель – Фрэнк Маршалл), и 14-16-е в Карлсбаде 1911 (победитель – Рихард Тейхманн). Одержал победу в двух матчах против Пауля Саладина Леонгардта (2.5 : 1.5) и Карла Карлсаs (2 : 1), оба в Гамбурге 1911, и заверши вничью матч с Леонгардтом (2 : 2) в Гамбурге в 1912. Умер в Валлюне 27 декабря 1916 года.

1875

Вера Александровна Трефилова (по 1-му мужу Бутлер, по 2-му — Соловьева, по 3-му — Светлова)

русская балетная танцовщица и педагог. Вера Трефилова родилась во Владикавказе, в артистической семье. Незаконнорожденная дочь унтер-офицерской вдовы, драматической актрисы Н.П.Трефиловой. Крестной стала выдающаяся драматическая актриса М.Г.Савина. Помимо того, что источники дают балерине ещё фамилию Иванова, она носила ещё три фамилии по своим мужьям: по 1-му мужу — Бутлер, по 2-му — Соловьева, по 3-му — Светлова. В 1894 году закончила Санкт-Петербургское театральное училище, педагоги Екатерина Вазем и Павел Гердт, и сразу была принята на сцену в императорский Мариинский театр в кордебалет с обещанием, что через несколько лет она займет амплуа солистки — что и произошло в 1906 году после того, как она, уже работая на сцене, продолжала брать уроки, её преподавателями были: Катарина Беретта, Энрико Чеккетти, Мори в Париже, Евгения Соколова, Николай Легат. В 1898 году на премьере «Дочери микадо» балетмейстера Л.И.Иванова она заменила Екатерину Гельцер, но выход прошел неудачно, оставив балерину ещё на несколько лет в кордебалете. Тем не менее в небольших сольных партиях она выступала. А перейдя, наконец, в солистки, уже уверенно чувствовала себя в сложных первых партиях. Трефилова была приверженцем классического балета, отрицая новаторство. Но зато стала мастером академического балета. Пресса отмечала: «Трефилова — одна из последних классических балерин дофокинского балета. Ее танец не ослеплял виртуозной бравурностью, но привлекал законченной гармоничностью, тщательной отделкой каждого движения, мягкой и пластичной кантиленой, выразительной скульптурностью поз». Критик Валериан Светлов писал о ней: «Мы увидели в ней настоящую, вполне готовую балерину, и притом недюжинную, а интересную, пластичную, грациозную, с богато развитой техникой и даже виртуозностью классического танца. Что особенно ценно в ней — это полнейшее взаимодействие рук, ног и корпуса: все в гармонии, ничто не режет глаз, ни одного фальшивого движения, ни одной неоконченной позы». Через некоторое время критик стал третьим и последним супругом балерины. В Мариинском театре В.Трефилова проработала 1894—1910 годы. Среди её партий: «Спящая красавица» — фея Серебра; «Жизель» — вставное pas de deux в 1-м акте; «Лебединое озеро» — танец маленьких лебедей; 1894 — «Пробуждение Флоры», композитор Риккардо Дриго, балетмейстеры Мариус Петипа, Лев Иванов — Амур (Эрмитажный театр, затем Мариинский театр); 1898 — «Ацис и Галатея», композитор К.Кавос, балетмейстер Л.Иванов — сначала небольшая партия: Амур, затем: Гименея (первая сольная партия; Оксфордский словарь называет другую дату этой постановки: 1896); 1900 — «Времена года» А.К.Глазунова, по хореографии М.Петипа — Град; «Баядерка» танец «Ману»; «Привал кавалерии» — Тереза; «Коппелия» — Сванильда;

1902 — «Дон Кихот», постановка А.Горского — Китри; 1902 — «Ручей» — Наида; 1903 — «Фея кукол», балетмейстеры Н.Легат и С.Легат — Кукла-японка; 1903 — «Гарлемский тюльпан» — Эмма; «Наяда и рыбак» — Джанина; 1904 — «Спящая красавица» — Аврора; 1907 — «Красный цветок», балетмейстер Н.Г.Легат; 1907 — «Ночь Терпсихоры», балетмейстер М.М.Фокин; 1910 — «Лебединое озеро» — Одетта — Одиллия. Личная жизнь балерины оказалась более бурной, чем творческая. Первый муж А.Бутлер, сын сенатора, был пьяницей и картежником, и брак долго не просуществовал. В бытность Соловьевой она была женой Николая Васильевича Соловьева, сына миллионера, и проживала в шикарном особняке (после революции новая власть приспособила помещение под поликлинику), но богатый муж требовал ухода балерины со сцены, и она согласилась, тем более, что закулисная обстановка в театре была сложна и полна склок и интриг, в этот год у нее не сложились отношения с танцором и балетным режиссёром Н.Сергеевым, будущим главным режиссёром балетной труппы театра, который явно травил её. 24 января 1910, станцевав в «Лебедином озере», она покинула императорскую сцену; а после смерти мужа в 1915 году попробовала себя в драматической роли в Санкт-Петербургском Михайловском театре. Кроме того по смерти мужа она продолжила издавать его журнал «Русский библиофил», но с издательской деятельностью не справилась и забросила его. Следующий брак произошел в 1916 году — новым мужем стал балетный критик, редактор журнала «Нива» Валериан Светлов; на следующий год разразилась революция, и они уехали в Париж, где балерина открыла свою балетную школу. Среди ее учеников: Нина Вырубова, Марина Светлова, Мэри Скипинг (Mary Skeaping), Мари Бикнелл (Mari Bicknell). В 1921 году она получила приглашение от Дягилева исполнить партию Авроры в Лондонской постановке «Спящей красавицы». В 1921—1926 гг. (с перерывами) танцевала в «Русском балете» Дягилева, исполняя главные партии в балетах «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Видение розы». Последний раз она танцевала за рубежом в 1926 году у Дягилева. Больше на сцену не выходила. Скончалась в Париже во время войны 11 июля 1943 года.

1876

Ханс Штилле (Hans Stille)

немецкий геолог. Родился в Ганновере. Окончил Высшую техническую школу в Ганновере и Гёттингенский университет (1899). С 1900 г. работал в геологическом ведомстве в Берлине. Профессор Высшей технической школы в Ганновере (с 1908), университетов в Лейпциге (с 1912), Гёттингене (с 1913) и Берлине (с 1932). В 1945-1950 гг. - вице-президент Немецкой Академии Наук; в 1946-1950 гг. - директор основанного им Геотектонического института в Западном Берлине. Основные труды по тектонике Европы и сравнительно-историческому анализу складчатых областей Европы, Северной и Южной Америк, Юго-Восточной Азии, а также Тихоокеанского кольца. Разрабатывал концепцию о чередовании в истории Земли длительных периодов нарастающей консолидации земной коры и более кратковременных "мировых фаз складчатости", подчёркивая повсеместность этих явлений на земном шаре. Указал на закономерную связь проявлений магматизма со стадиями развития геосинклинальных областей, выделив начальный, последующий и конечный магматизм. Подразделил геосинклинальные области на высокомагматичные эвгеосинклинали и слабомагматичные миогеосинклинали. Выделил (1955) ассинтскую складчатость, обосновав значение позднедокембрийского тектонического этапа в развитии Земли. Умер в Ганновере 26 декабря 1966 года. Сочинения: Grundfragen der vergleichenden Tektonik, В., 1924; Einfьhrung in den Bau Americas, В., 1940; в русском переводе. — Избранные труды, Москва, 1964; Ассинтская тектоника в геологическом лике Земли, Москва, 1968. Литература: Богданов А.А. (и другие), Ганс Ш (к девяностолетию со дня рождения), "Советская геология", 1966, № 10.

1877

Александр Евгеньевич Порай-Кошиц

специалист по химии и синтезу красящих веществ, технологии их производства и применения. Ученик А.Е.Фаворского, развивал идеи А.М.Бутлерова о лабильности связей и динамической таутометрии органических соединений. Член-корреспондент Академии Наук СССР (1931). Академик Академии Наук СССР (1935). Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР (1944), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947). Лауреат Сталинской премии (1943). Кавалер ордена Ленина (1945), двух орденов Трудового Красного Знамени (1944, 1948), ордена Знак Почета (1944). Родился в Казани. Детство и юность провел в Саратове, там же в 1895 г. окончил классическую гимназию с золотой медалью. В 1896 г. поступил в Санкт-Петербургский технологический институт имени императора Николая I (ныне Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет). На третьем курсе обучения, выбрав своей специальностью органическую химию, был зачислен на химический факультет. Его учителями были А.А.Яковкин (общая химия), А.К.Крупский (химическая технология), А.Е.Фаворский (органическая химия). Под руководством Фаворского, будучи студентом, изучил процесс конденсации ацетона с ацетальдегидом и получил новые результаты, позволившие ему устранить ошибку, допущенную предыдущими исследователями, и доказать, что вещество, принимаемое за пентадиол, является оксикетоном. В 1902 г. за участие в революционных выступлениях студенчества был исключен из института и уехал в Швейцарию. В 1902–1903 гг. учился и работал в Базельском университете в лаборатории Рудольфа Нецкого, занимающегося изучением синтетических красителей. В 1903 г. вернулся в Россию и был восстановлен в числе студентов Технологического института, который закончил в том же году по специальности химической технологии красящих и волокнистых веществ со званием инженера-технолога. сорскому званию был командирован в Базельский университет (1904), где избрал темой своего исследования конденсацию -метилбензимидазола с нитробензальдегидом с последующим восстановлением получаемого продукта и сочетанием его с различными азосоставляющими. Эта тема являлась продолжением работы, выполненной в студенческие годы под руководством Фаворского. Новое исследование основывалось на той же реакции взаимодействия веществ, обладающих подвижными атомами водорода и способных к таутомерии. В диссертации были исследованы цветность и субстантивные свойства азосоединений, содержащих две ненасыщенные группы хромофоров: диметиновую (-СН=СН-) и азогруппу (-N=N-), построенных по общему типу. Порай-Кошиц установил, что эти азокрасители обладают более интенсивной окраской, чем моноазокрасители и дают разнообразные цвета, которые зависят от строения азосоставляющей. Он также сделал вывод о том, что субстантивными свойствами обладают те красители, которые имеют достаточно длинную цепь сопряженных двойных связей. Он выяснил, что одна из таутомерных форм этих красителей имеет хиноидное строение и представляет собой новый тип метинаммониевых красителей, получивших название диметиновых. Новые красители обладали субстантивными свойствами и были способны окрашивать без протрав как полипептидные, так и целлюлозные волокна. Свои исследования он обобщил в докторской диссертации «К изучению метинаммониевых красителей» и в 1905 г. в Базеле получил степень доктора философии (химия изучалась на философских факультетах). Работы этого направления явились одними из основных во всей его последующей научной деятельности и имели большое теоретическое значение. Работы, выполненные совместно с сотрудниками, по исследованию подвижности водородных атомов метильных и метиленовых групп ряда ароматических и гетероциклических соединений в реакциях конденсации с альдегидами и нитрозосоединениями позволили ему предложить общую теорию механизма этих реакций и установить реакцию азосочетания в метильных группах мезо-акридина и тринитротолуола. В 1904–1905 гг. Порай-Кошиц работал практикантом на анилинокрасочных заводах Германии. После защиты диссертации он вернулся в Россию и был зачислен лаборантом Фаворского в лабораторию органической химии и одновременно стал читать курс лекций по химии пигментов (органических красителей) в Санкт-Петербургском технологическом институте, где проработал до 1949 г. (лаборант, преподаватель, заведующий лабораторией, заведующий кафедрой, адъюнкт-профессор, экстраординарный профессор, с 1918 г. – профессор). В 1907 г. А.Е.Порай-Кошиц развил и переработал читаемый курс химии пигментов и впервые в России создал новый, теоретически обоснованный курс химии красящих веществ, основанный на связи между строением органических соединений и цветностью. В это же время (в 1908 г.) он создал единую хиноидную классификацию красящих веществ и ввел термин «краситель», вместо существовавших ранее терминов «краска» и «пигмент», что способствовало упорядочению русской номенклатуры. В 1909–1910 гг. предложил теорию цветности органических красителей, основанную на осцилляции связей в соединениях. Она давала динамическое объяснение связи между окраской органических веществ и их строением, позволила объяснить причину цветности большинства классов органических красителей. В 1910–1912 гг. Порай-Кошиц совместно с Ю.И.Аушкапом проводил спектрофотометрические исследования красителей на волокне. Было сконструировано специальное приспособление к спектрофотометру Крюсса, позволившее значительно упростить идентификацию красителей в окрашенных тканях. В 1909–1922 гг. А.Е.Порай-Кошиц – преподаватель, затем профессор на Санкт-Петербургских женских политехнических курсах (с 1915 г. – Женский политехнический институт, с 1918 г. по 1924 г. – Второй политехнический институт); в 1909–1917 гг. работал в Министерстве земледелия (специалист по кустарному крашению и набойке тканей). В 1914–1917 гг. он принимал участие в разрешении ряда оборонных вопросов. С 1918 г. принимал участие в восстановлении и развитии химико-текстильной промышленности и создании отечественного анилинокрасочного производства, в организации «Главанилина», «Анилтреста» и «Ленинградтекстиля». В 1920–1923 гг. работал в Ленинградском кустарном техникуме и в Кустарном отделе Комиссариата земледелия; в 1925–1928 гг. – в Ленинградском государственном университете (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Порай-Кошиц занимался исследованиями в области изучения состава и применения лейкотропа О ([C6H5N+(CH3)3CH2C6H5].Cl-) в качестве бензилирующего средства при окраске тканей методом восстановительной вытравки. Его работы (1925 г.) по промышленному получению фурфурола из богатых пентозанами растительных отбросов, в частности подсолнечной лузги, позволили в ряде производств заменить им бензальдегид и синтезировать, исходя из фурфурола, аналоги ряда основных красителей (малахитовый зеленый, яркий зеленый, акридиновый оранжевый и т.п.). Второе основное направление научной деятельности ученого было посвящено разработке вопросов теории крашения волокнистых веществ (1925–1947 гг.). В 1927 г. совместно с учениками он начал исследование механизма окраски субстантивными красителями полипептидных волокон и установил химическое взаимодействие между анионами красителя и катионом волокна, т.е. между кислотными группами красителя и основными группами кератина шерсти или фиброина шёлка. Он установил пределы насыщения основных групп полипептидных волокон анионами красителей и количественные отношения между ними. Эти работы способствовали улучшению качества выпускаемых тканей. В 1930-е гг. Порай-Кошиц с сотрудниками занимался изучением восстановления нитро-, нитрозо-, азосоединений и индофенолов. Разработал новые промышленные методы восстановления этих соединений. Изучал методы получения стойких форм диазосоединений и их производных (рапиды и рапидогены), разработал технические методы их производства. Исследования А.Е.Порай-Кошица в области цветной фотографии (конец 1930-х – начало 1940-х гг.) экспериментально подтвердили, что образующиеся в фотопленке при цветном проявлении красители принадлежат к классу индаминов, индофенолов и азометинов. При этом были исследованы оттенки изображений, получаемых с различными проявителями. Совместно с Т.Н.Верниковой и сотрудниками он разработал однофазный метод получения азокрасителей, позволивший совместить в одном аппарате как реакцию диазотирования, так и азосочетания. Под его руководством были выполнены работы по особо прочным ледяным красителям, сложным субстантивным полиазокрасителям, карбениевым красителям, индигозолям, по разделению смесей аминов и др. В этих работах была изучена кинетика процессов и разработаны промышленные методы их получения. Умер в Ленинграде 17 апреля 1949 года. Сочинения: Избранные труды. Работы в области органической химии, химии красящих веществ и теории крашения, Москва — Ленинград, 1949. Литература: А.Е.Порай-Кошиц, Москва — Ленинград, 1948 (Академия Наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия наук, выпуск 8).

1878

Альфред Джеймс Маннингс (Sir Alfred James Munnings)

британский художник. Он был известен как один из лучших художников лошадей в Англии, и, как откровенный враг модернизма. Потеря зрения в правом глазу в результате несчастного случая в 1898 году не помешала его стремлению писать картины, а в 1899 году две его картины были показаны на летней выставке Королевской Академии. Он был возведен в рыцарство в 1944 году. Умер 17 июля 1959 года.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |