-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109519

Комментариев: 6802

Написано: 117992

Записей: 109519

Комментариев: 6802

Написано: 117992

15 июня родились... |

1798

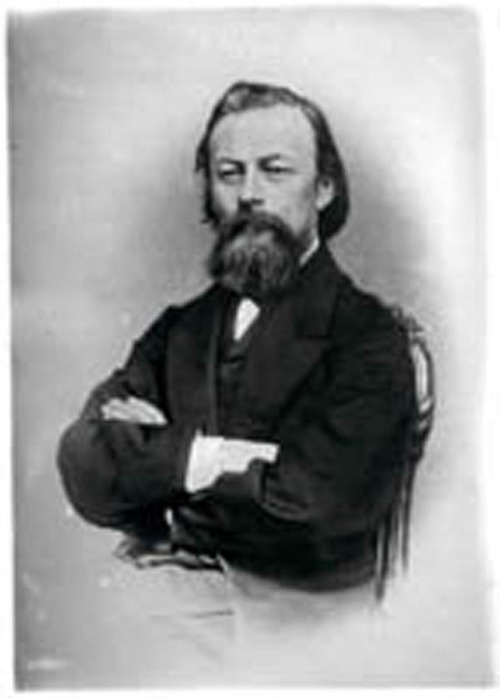

Александр Михайлович Горчаков

российский государственный деятель, дипломат, светлейший князь. Происходил из древнего княжеского рода, одной из ветвей Рюриковичей. Родился в Гапсале (современный Хаапсалу, Эстония) в семье генерал-майора М.А.Горчакова. Получил прекрасное домашнее образование. Учился в гимназии в Санкт-Петербурге. Получил воспитание в Царскосельском лицее, где был товарищем Пушкина. В юности «питомец мод, большого света друг, обычаев блестящих наблюдатель» (как характеризовал его Пушкин в одном из посланий к нему), до поздней старости отличался теми качествами, которые считались наиболее необходимыми для дипломата. Кроме светских талантов и салонного остроумия, он обладал также значительным литературным образованием, которое и отражалось впоследствии в его красноречивых дипломатических нотах. Обстоятельства рано позволили ему изучить все закулисные пружины международной политики в Европе. В 1820—1822 гг. он состоял при графе Нессельроде на конгрессах в Троппау, Любляне и Вероне; в 1822 был назначен секретарем посольства в Лондоне, где оставался до 1827; потом был в той же должности при миссии в Риме, в 1828 году переведён в Берлин советником посольства, оттуда — во Флоренцию поверенным в делах, в 1833 — советником посольства в Вене. В 1841 он был послан в Штутгарт для устройства предположенного брака великой княжны Ольги Николаевны с Карлом Фридрихом, наследным принцем вюртембергским, а после состоявшегося бракосочетания оставался там чрезвычайным посланником в течение двенадцати лет. Из Штутгарта он имел возможность внимательно следить за ходом революционного движения в Южной Германии и за событиями 1848—1849 во Франкфурте-на-Майне. В конце 1850 он был назначен уполномоченным при германском союзном сейме во Франкфурте, с сохранением прежнего поста при Вюртембергском дворе. Русское влияние господствовало тогда над политическою жизнью Германии. В восстановленном союзном сейме русское правительство усматривало «залог сохранения общего мира». Князь Горчаков пробыл во Франкфурте-на-Майне четыре года; там он особенно близко сошёлся с прусским представителем, Бисмарком. Бисмарк был тогда сторонником тесного союза с Россией и горячо поддерживал её политику, за что ему была выражена особая признательность императора Николая (по донесению русского представителя при сейме после Горчакова, Д.Г.Глинки). Горчаков, как и Нессельроде, не разделял увлечений императора Николая по восточному вопросу, и начавшаяся дипломатическая кампания против Турции возбуждала в нём большие опасения; он старался по крайней мере способствовать поддержанию дружбы с Пруссией и Австрией, насколько это могло зависеть от личных его усилий. Летом 1854 года Горчаков был переведён в Вену, где сначала временно управлял посольством вместо Мейендорфа, связанного близким родством с австрийским министром, графом Буолем, а с весны 1855 года окончательно назначен посланником при австрийском дворе. В этот критический период, когда Австрия «удивила мир своей неблагодарностью» и готовилась действовать совместно с Францией и Англией против России (по договору 2 декабря 1854), положение русского посланника в Вене было крайне тяжелое и ответственное. После смерти императора Николая I в Вене была созвана конференция представителей великих держав для определения условий мира; но переговоры, в которых участвовали Друэн де Люис и лорд Джон Россель, не привели к положительному результату, отчасти благодаря искусству и настойчивости Горчакова Австрия вновь отделилась от враждебных России кабинетов и объявила себя нейтральною. Падение Севастополя послужило сигналом для нового вмешательства венского кабинета, который уже от себя в виде ультиматума предъявил России известные требования по соглашению с западными державами. Русское правительство вынуждено было принять австрийские предложения, и в феврале 1856 года собрался конгресс в Париже для выработки окончательного мирного договора. Парижский трактат 30 марта 1856 закончил собою эпоху активного участия России в западноевропейских политических делах. Граф Нессельроде вышел в отставку, и в апреле 1856 министром иностранных дел назначен князь Горчаков. Он сильнее кого бы то ни было чувствовал всю горечь поражения: лично вынес на себе главнейшие стадии борьбы с политической враждою Западной Европы, в самом центре неприязненных комбинаций — Вене. Тягостные впечатления от крымской войны и венских конференций наложили свою печать на последующую деятельность Горчакова как министра. Его общие взгляды на задачи международной дипломатии не могли уже серьёзно измениться; его политическая программа ясно определялась теми обстоятельствами, при которых ему пришлось вступить в управление министерством. Прежде всего необходимо было соблюдать большую сдержанность в первые годы, пока совершались великие внутренние преобразования; затем князь Горчаков поставил себе две практические цели — во-первых, отплатить Австрии за её поведение в 1854—1855, и во-вторых, добиться постепенного денонсирования Парижского трактата. В 1856 Горчаков уклонился от участия в дипломатических мерах против злоупотреблений неаполитанского правительства, ссылаясь на принцип невмешательства во внутренние дела чужих держав (циркулярная нота 22 сентября). В то же время он дал понять, что Россия не отказывается от права голоса в европейских международных вопросах, но только собирается с силами для будущего: «La Russie ne boude pas — elle se recueille» (Россия сосредотачивается). Эта фраза имела большой успех в Европе и была принята за точную характеристику политического положения России после Крымской войны. Три года спустя князь Горчаков заявил что «Россия выходит из того положения сдержанности, которое она считала для себя обязательным после Крымской войны».Итальянский кризис 1859 серьёзно озабочивал российскую дипломатию. Горчаков предлагал созвать конгресс для мирного разрешения вопроса, а когда война оказалась неизбежной, в ноте 27 мая 1859 он удерживал второстепенные германские государства от присоединения к политике Австрии и настаивал на чисто оборонительном значении Германского союза. С апреля 1859 прусским посланником в Санкт-Петербурге был Бисмарк, и солидарность обоих дипломатов относительно Австрии оказывала влияние на дальнейший ход событий. Россия открыто стояла на стороне Наполеона III в конфликте его с Австрией из-за Италии. В русско-французских отношениях произошёл заметный поворот, который был подготовлен официально свиданием двух императоров в Штутгарте в 1857. Но это сближение было весьма непрочно, и после торжества французов над Австрией при Мадженте и Сольферино Горчаков опять как будто примирился с венским кабинетом. В 1860 Горчаков признал своевременным напомнить Европе о бедственном состоянии христианских народностей, подвластных турецкому правительству, и высказал мысль о международной конференции для пересмотра постановлений Парижского трактата по этому предмету (нота 20 мая 1860). «События на Западе отозвались на Востоке, как поощрение и надежда», выразился он, и «совесть не позволяет России долее сохранять молчание о несчастном положении христиан на Востоке». Попытка не имела успеха и была оставлена, как преждевременная. В октябре того же 1860 князь Горчаков говорит уже об общих интересах Европы, затронутых успехами национального движения в Италии; в ноте 10 октября он горячо упрекает сардинское правительство за действия относительно Тосканы, Пармы, Модены: «это уже вопрос не об итальянских интересах, но об интересах общих, присущих всем правительствам; это вопрос, имеющий непосредственную связь с теми вечными законами, без которых ни порядок, ни мир, ни безопасность не могут существовать в Европе. Необходимость бороться с анархией не оправдывает сардинского правительства, потому что не следует идти заодно с революцией, чтобы воспользоваться её наследством». Осуждая так резко народные стремления Италии, Горчаков отступил от принципа невмешательства, провозглашенного им в 1856 по поводу злоупотреблений неаполитанского короля, и невольно вернулся к традициям эпохи конгрессов и Священного союза. Его протест, хотя и поддержанный Австрией и Пруссией, не имел практических последствий. Выступивший на сцену польский вопрос окончательно расстроил начинавшуюся «дружбу» России с империей Наполеона III и закрепил союз с Пруссией. Во главе прусского правительства в сентябре 1862 встал Бисмарк. С тех пор политика нашего министра шла параллельно со смелой дипломатией его прусского собрата, поддерживая и охраняя её по мере возможности. Пруссия 27 марта 1863 заключила с Россией конвенцию Альвенслебена для облегчения задачи русских войск в борьбе с польским восстанием. Заступничество Англии, Австрии и Франции за национальные права поляков было решительно отклонено князем Горчаковым, когда в апреле 1863 оно приняло форму прямого дипломатического вмешательства. Искусная, а в конце и энергическая переписка по польскому вопросу доставила Горчакову славу первостепенного дипломата и сделала его имя знаменитым в Европе и России. Это был высший, кульминационный пункт политической карьеры Горчакова. Между тем союзник его, Бисмарк, приступил к осуществлению своей программы, одинаково пользуясь как мечтательной доверчивостью Наполеона III, так и неизменной дружбою и содействием русского министра. Обострился Шлезвиг-голштинский спор и заставил кабинеты отложить заботы о Польше. Наполеон III опять пустил в ход свою любимую идею о конгрессе (в конце октября 1863) и вновь предложил её незадолго до формального разрыва между Пруссией и Австрией (в апреле 1866), но без успеха. Горчаков, одобряя французский проект в принципе, оба раза возражал против конгресса при данных обстоятельствах. Началась война, которая неожиданно быстро привела к полному торжеству пруссаков. Мирные переговоры велись без всякого вмешательства других держав; мысль о конгрессе явилась у Горчакова, но была тотчас оставлена им, вследствие нежелания сделать неприятное победителям. Притом и Наполеон III на этот раз отказался от идеи конгресса ввиду заманчивых секретных обещаний Бисмарка насчет территориального вознаграждения Франции. Блестящий успех Пруссии в 1866 ещё более упрочил официальную дружбу её с Россией. Антагонизм с Францией и глухое противодействие Австрии заставляли берлинский кабинет твердо держаться русского союза, тогда как русская дипломатия могла вполне сохранить свободу действий и не имела никакого расчета налагать на себя односторонние обязательства, выгодные исключительно для соседней державы. Восстание кандиотов против турецкого гнета, продолжавшееся почти два года (с осени 1866), дало повод Австрии и Франции искать сближения с Россией на почве восточного вопроса. Австрийский министр граф Бейст допускал даже мысль о пересмотре Парижского трактата для улучшения положения христианских подданных Турции. Проект присоединения Кандии к Греции нашёл поддержку в Париже и Вене, но был холодно встречен в Санкт-Петербурге. Требования Греции не были удовлетворены, и дело ограничилось преобразованием местной администрации на злополучном острове, с допущением некоторой автономии населения. Для Бисмарка было совершенно нежелательно, чтобы Россия успела достигнуть чего-либо на Востоке ранее ожидаемой войны на Западе при содействии посторонних держав. Горчаков не видел основания променять берлинскую дружбу на какую-нибудь другую. Как написал Л.З.Слонимский в статье о Горчакове в ЭСБЕ «решившись следовать прусской политике, он предпочел отдаться ей с доверием, без сомнений и тревог». Впрочем, серьёзные политические меры и комбинации не всегда зависели от министра или канцлера, так как личные чувства и воззрения государей составляли весьма важный элемент в международной политике того времени. Когда летом 1870 разыгралась прелюдия к кровавой борьбе, князь Горчаков находился в Вильдбаде и — по свидетельству нашего дипломатического органа, «Journal de St. Pйtersbourg», — был не менее других поражен неожиданностью разрыва между Францией и Пруссией. «По возвращении своем в Санкт-Петербург он мог только вполне присоединиться к принятому императором Александром II решению удержать Австрию от участия в войне, чтобы избегнуть необходимости вмешательства со стороны России. Канцлер выразил только сожаление, что не была условлена взаимность услуг с берлинским кабинетом, для надлежащей охраны русских интересов» («Journ. de St. Pet.», 1 марта 1883). Франко-прусская война всеми считалась неизбежной, и обе державы открыто готовились к ней с 1867; поэтому нельзя считать простою случайностью отсутствие предварительных решений и условий относительно такого важного вопроса, как поддержка Пруссии в борьбе её с Францией.

Очевидно, князь Горчаков не ожидал, что империя Наполеона III будет так жестоко разбита. Тем не менее русское правительство заранее и с полною решительностью приняло сторону Пруссии, рискуя вовлечь страну в столкновение с победоносной Францией и её союзницей Австрией и не заботясь о каких-либо определенных выгодах для России, даже в случае полного торжества прусского оружия. Российская дипломатия не только удержала Австрию от вмешательства, но и старательно охраняла свободу военных и политических действий Пруссии в течение всей войны, вплоть до заключительных мирных переговоров и подписания Франкфуртского трактата. Понятна благодарность Вильгельма I, выраженная в телеграмме 26 февраля 1871 г. к императору Александру II. Пруссия достигла своей заветной цели и создала новую могущественную империю при значительном содействии Горчакова, а русский канцлер воспользовался этой переменою обстоятельств для уничтожения 2-ой статьи Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря. Депеша 29 октября 1870, извещавшая кабинеты об этом решении России, вызвала довольно резкий ответ со стороны лорда Гренвилля, но все великие державы согласились подвергнуть пересмотру означенную статью Парижского договора и вновь предоставить России держать военный флот в Черном море, что и было утверждено Лондонскою конференцией 1871. После разгрома Франции взаимные отношения Бисмарка и Горчакова существенно изменились: германский канцлер перерос своего старого друга и не нуждался в нём больше. С этого времени начинается для русской дипломатии ряд горьких разочарований, которые придают печальный, меланхолический оттенок всему последнему периоду деятельности Горчакова. Предвидя, что восточный вопрос не замедлит возникнуть вновь в той или другой форме, Бисмарк поспешил устроить новую политическую комбинацию с участием Австрии как противовеса России на Востоке. Вступление России в этот тройственный союз, которому было положено начало в сентябре 1872, ставило русскую внешнюю политику в зависимость не только от Берлина, но и от Вены, без всякой к тому надобности. Австрия могла только выиграть от постоянного посредничества и содействия Германии в отношениях с Россией, а России предоставлено было охранять так называемые общеевропейские, то есть в сущности те же австрийские, интересы, круг которых все более расширялся на Балканском полуострове. Связав себя этой системой предварительных соглашений и уступок, князь Г. допустил или вынужден был допустить вовлечение страны в тяжелую, кровопролитную войну, с обязательством не извлекать из неё соответственной пользы для государства и руководствоваться при определении результатов победы интересами и желаниями чужих и отчасти враждебных кабинетов. В незначительных или посторонних вопросах, как, напр., в деле признания правительства маршала Серрано в Испании в 1874, князь Горчаков нередко расходился с Бисмарком, но в существенном и главном все ещё доверчиво подчинялся его внушениям. Серьёзная размолвка произошла только в 1875, когда русский канцлер принял на себя роль охранителя Франции и общего мира от посягательств прусской военной партии и официально сообщил державам об успехе своих усилий в ноте 12 мая того же года. Князь Бисмарк затаил в себе раздражение и поддерживал прежнюю дружбу ввиду возникшего балканского кризиса, в котором требовалось его участие в пользу Австрии и, косвенно, Германии; позднее он неоднократно высказывал, что отношения с Горчаковым и Россией были испорчены «неуместным» публичным заступничеством за Францию в 1875. Все фазы восточных осложнений пройдены были русским правительством в составе Тройственного союза, пока дело не дошло до войны; а после того как Россия воевала и справилась с Турцией, Тройственный союз опять вступил в свои права и при помощи Англии определил окончательные условия мира, наиболее выгодные для венского кабинета. В апреле 1877 Россия объявила Турции войну. Даже с объявлением войны престарелый канцлер связывал фикцию уполномочия от Европы, так что заранее отрезаны были пути к самостоятельной и откровенной защите русских интересов на Балканском полуострове после громадных жертв двухлетней кампании. Он обещал Австрии, что Россия не выйдет из пределов умеренной программы при заключении мира; в Англии Шувалову поручено было заявить, что русская армия не переступит за Балканы, но обещание было взято назад после того, как оно было уже передано лондонскому кабинету — что возбудило неудовольствие и дало лишний повод к протестам. Колебания, ошибки и противоречия в действиях дипломатии сопутствовали всем переменам на театре войны. Сан-Стефанский мирный договор 3 марта 1878 создавал обширную Болгарию, но увеличивал Сербию и Черногорию лишь небольшими территориальными прирезками, оставлял Боснию с Герцеговиной под турецкою властью и ничего не давал Греции, так что договором были крайне недовольны почти все балканские народности и именно те, которые принесли наиболее жертв в борьбе с турками — сербы и черногорцы, босняки и герцеговинцы. Великим державам пришлось заступиться за обиженную Грецию, делать территориальные прибавки сербам и устраивать судьбу босняков и герцеговинцев, которых русская дипломатия заблаговременно отдала под владычество Австрии (по Рейхштадтскому соглашению 8 июля 1876). О том, чтобы избегнуть конгресса, как это удалось Бисмарку после Садовой, не могло быть и речи. Англия, по-видимому, готовилась к войне. Россия предложила германскому канцлеру устроить конгресс в Берлине; между Шуваловым и маркизом Салисбери состоялось соглашение 30 мая относительно вопросов, подлежавших обсуждению держав. На Берлинском конгрессе (от 13 июня до 13 июля 1878 г.) Горчаков мало и редко участвовал в совещаниях; он придавал особенное значение тому, чтобы России возвращена была часть Бессарабии, отнятая у неё по Парижскому трактату, причём Румыния должна была взамен получить Добруджу. Предложение Англии о занятии Боснии и Герцеговины австрийскими войсками было горячо поддержано председателем конгресса, Бисмарком, против турецких уполномоченных; князь Горчаков также высказался за оккупацию (заседание 28 июня). Германский канцлер поддерживал всякое положительно заявленное русское требование, но не мог, конечно, идти дальше русских дипломатов в защите политических интересов России — а наша дипломатия с начала кризиса и до конца действовала без ясно поставленных целей и без обдуманных способов исполнения. Обвинять Бисмарка за наши военно-политические промахи и недочеты было бы слишком наивно; он сам был уверен, что Россия покончит на этот раз с восточным вопросом и сумеет воспользоваться принципом «beati possidentes», предоставив Австрии и Англии известную долю участия в турецком наследстве. Горчаков заботился преимущественно о согласии держав, об интересах Европы, о бескорыстии России, которое, впрочем, не требовало столь кровавых и тяжких доказательств, как война. На первый план выдвигалось уничтожение отдельных статей Парижского трактата, составлявшее скорее вопрос дипломатического самолюбия, чем серьёзный государственный интерес. Позднее часть русской печати жестоко нападала на Германию и её канцлера как главного будто бы виновника наших неудач; между обеими державами произошло охлаждение, и в сентябре 1879 князь Бисмарк решился заключить в Вене специальный оборонительный союз против России.

Кому ж из нас под старость день лицея

Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! средь новых поколений

Докучный гость и лишний, и чужой,

Он вспомнит нас и дни соединений,

Закрыв глаза дрожащею рукой...

Пускай же он с отрадой хоть печальной

Тогда сей день за чашей проведет,

Как ныне я, затворник ваш опальный,

Его провел без горя и забот.

А.С.Пушкин

Политическая карьера князя Горчакова завершилась Берлинским конгрессом; с тех пор он уже почти не принимал участия в делах, хотя и сохранял почетный титул государственного канцлера. Министром он перестал быть даже номинально с марта 1882, когда назначен был на его место Н.К.Гирс. В 1880 Горчаков не смог приехать на торжества по случаю открытия памятника Пушкину (в это время из лицейских товарищей Пушкина были в живых только он и С.Д.Комовский), но дал интервью корреспондентам и пушкинистам. Вскоре после пушкинских торжеств Комовский умер, и Горчаков остался последним лицеистом. Таким образом, эти строки Пушкина оказались сказаны о нём... С 1879 фактически отошел от дел; в 1880 уехал за границу на лечение. Официально ушел в отставку в марте 1882. Умер в Баден-Бадене 11 марта 1883 года. Похоронен под Санкт-Петербургом на кладбище Троице-Сергиевой Приморской пустыне в фамильном склепе Горчаковых. В сентябре 1997 года решением коллегии Министерства иностранных дел России была учреждена памятная медаль имени Горчакова. В 1998 году в стране был широко отмечен двухсотлетний юбилей со дня рождения выдающегося дипломата. 27 декабря 2003 года в Московском метрополитене на одноимённой улице была открыта станция «Улица Горчакова». С 1998 г. действует Международный фонд канцлера Горчакова. 16 октября 1998 года, в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга к двухсотлетнему юбилею со дня рождения дипломата в Александровском саду (Санкт-Петербург) на пространстве у фонтана был открыт бюст А.М.Горчакова. За основу скульпторами был взят небольшой бюст канцлера, выполненный в 1870 году скульптором К.К.Годебскимени Скульпторы: К.К.Годебский (1835—1909), Ф.С.Чаркин (1937), Б.А.Петров (1948); Архитектор: С.Л.Михайлов (1929); Художник-дизайнер: Н.Н.Соколов (1957). Материал памятника: Бюст — бронза, отливка произведена на заводе «Монументскульптура»; Постамент и основание — розовый гранит, доставлен из месторождения «Кашина Гора» (Карелия). В 1998 г. открыта мемориальная доска Горчакову А.М. на бывшем здании МИД России в Санкт-Петербурге (Набережная Мойки., 39/6. (Ф-6). Надпись на доске гласит «В этом здании с 1856 по 1883 год жил и работал выдающийся государственный деятель, министр иностранных дел России Горчаков Александр Михайлович» Архитектор Милорадович Т.Н., скульптор Постников Г.П. Мрамор, бронза. В 1998 г. открыта мемориальная доска Горчакову А.М. на боковом фасаде здания Дипломатической академии МИД Российской Федерации в Москве, улица Остоженка. Горчаков в литературе: Пикуль В.С. Битва железных канцлеров. Москва, 1977.

1801

Карло Каттанео (Carlo Cattaneo)

итальянский политический деятель и учёный-демократ. Родился в Милане. В 1930-1940-х гг. сотрудничал в научно-технических журналах Милана, вёл широкую научно-просветительскую деятельность. Условием успешного экономического развития считал распространение технических и научных знаний. В период Рисорджименто - борьбы за освобождение и объединение Италии - один из лидеров революционного республиканского лагеря. Его политическая программа предусматривала создание независимой Италии в форме федеративной республики. Во время Революции 1848-1849 гг. - один из руководителей антиавстрийского восстания в Милане, был членом Военного совета, затем комитета. После поражения Революции 1848 г. в Ломбардии эмигрировал (августе 1848-1859). В 1860 г. вместе с Дж.Мадзино пытался помочь Дж.Гарибальди в борьбе с монархистами на Юге Италии. Как учёный внёс вклад в развитие экономической науки, итальянской философии, истории, географии, литературоведения. В Лугано написал «Storia della revoluzione del 1848» и редактировал «Archivo triennale delle cose d’Itallia dall’avvenimento di Pio IX all’abandono di Venezia» (Каполаго, 1850-1856). Трижды избранный депутатом, Каттанео не был фактически членом палаты, так как не хотел принести присягу. Написал также «Ugo Foscolo e l’Italia» (Мил., 1861); «Della pena di morte» (1860); «Alcuni scritti» (1860); «Studi, versi, commenti» (1859). Собрание его «Opere edite ed inedite» издал его ученик Бертани (Флоренция, 1881). Умер в Кастаньола, близ Лугано 6 февраля 1869 года. Сочинения: Scritti politici, v. 1—4, Firenze, 1964—65; Scritti letterari, artistici, linguietici e vari, nuova ed,, v. 1, Firenze, 1968.

1809

Франсуа-Ксавье Гарно (Franзois-Xavier Garneau)

канадский историк и писатель. Родился в Квебеке (Нижняя Канада). Не имея возможности получить классическое образование, Гарно решил зарабатывать на жизнь, став нотариусом. В течение пяти лет был секретарем генерал-губернатора Арчибальда Кэмпбелла. Последний располагал обширной библиотекой, благодаря которой Гарно познакомился с историей и литературой Великобритании и Франции. По долгу службы побывал в США, а затем отправился в Лондоне, где в течение двух лет служил в качестве секретаря Д.Б.Виджера, представителя Французской Канады в Великобритании. Дважды был в Париже. Вернулся в Квебек в 1833, начал писать поэмы и издавать литературные журналы, параллельно служил кассиром в банке. В конце 1830-х годов занялся историей Французской Канады, итогом его трудов стала трехтомная История Канады (Histoire du Canada, 1845–1848), в которой история франко-канадцев была представлена как борьба за выживание – сначала с индейцами, затем с англо-американцами, наконец с доминированием англо-канадцев в структурах власти. Национальную идентичность франко-канадцев Гарно связывал прежде всего с католицизмом. Труд Гарно пользовался популярностью в течение последующих ста лет, сам он был удостоен наименования «историка нации» и отца канадской историографии. Умер Гарно в Квебеке 3 февраля 1866 года.

1815

Наполеон Мараш (Napoleon Marache)

американский шахматист, выходец из Франции. Умер 11 мая 1875 года.

1821

Николай Иванович Заремба

русский и польский композитор, музыкальный теоретик и педагог. Окончил Санкт-Петербургский университет по юридическому факультету. Был профессором, а в 1867-1871 гг. - и директором Санкт-Петербургской консерватории. Преподавал теорию композиции (профессор, 1862-1871). Разработал "Инструкцию для С.-Петербургской консерватории", служившую впоследствии организационной основой её работы. У него учился П.И.Чайковский. При нем, как директоре консерватории, открыты классы хоровой и оперный (названный «сценическим»), а также классы ансамбля на духовых инструментах, транспонировки на фортепиано, класс альта со скрипичной программой. Его сочинения, известные только его друзьям, остались неизданными. В последние годы жизни он написал ораторию «Иоанн Креститель». Умер в 1879 году.

1824

Йован Илич (Илић)

сербский поэт. Родился в Реснике, под Белградом. Изучал философию в Венском университете. Участник национально-освободительного движения сербов 1840-1850-х гг. Первый сборник стихов вышел в 1854. Илич утверждал идею патриотизма и братства славянских народов (стихи "Москва", "Жижка" и др.). Фольклорными мотивами проникнуты его лирика, поэма "Пастухи" (1868), сборник стихов "Бубен" (1891). Некоторые стихи Илича стали народными песнями. Умер в Белграде 12 марта 1901 года. Сочинения: Целокупна дела, Београд, 1929. Литература: Скерлић J., Историja нове српске књижевности, 3 изд., Београд, 1953.

1833

Теодор Мейнерт (Theodor Hermann Meynert)

знаменитый венский профессор психиатрии (с 1870 г.), исследователь строения мозга (1833-1892), оставивший крупный след в науке. Его труды почти все направлены на одну задачу - понять физиологическое значение различных образований головного мозга путем анатомического, микроскопического и сравнительно-анатомического изучения его. В многочисленных своих специальных исследованиях, начало которых относится еще к 1865 г., он проводит определенные воззрения на взаимное отношение различных отделов мозга, оказавшиеся весьма плодотворными для анатомии и физиологии мозга и играющие видную роль в современных взглядах на способ деятельности мозга. Также при изучении душевных болезней он обращал с этой же точки зрения внимание на анатомические изменения мозга, весовые отношения его и стремился, на основании таких данных, находить ключ к пониманию причин и механизма психических расстройств. Его труды напечатаны в различных периодических немецких изданиях, отчасти в виде отдельных книг, монографий и сборников лекций; некоторые из них переведены на русский язык. Умер 31 мая 1892 года.

1837

Перч Прошян (армянское имя - ; настоящее имя - Ованес Степанович Тер-Аракелян)

армянский писатель и педагог. Родился в селе Аштарак (ныне в Разданском районе Армении В 1855 г. окончил семинарию Нерсисян в Тбилиси. По окончании Тифлисской армянской духовной семинарии посвятил себя педагогической деятельности. Занимался педагогической деятельностью - в Шуше, Тифлисе и других местах. Состоял преподавателем армянского языка в нерсесьянской семинарии. В 1861 основал первую армянскую женскую школу. С 1859 стал печататься. В 1860 опубликовал первый свой социально-бытовой роман «Сое и Вардитер», написанный на аштаракском диалекте и обративший на себя общее внимание. В начале 1860-х годов - сделался членом редакции журнала «Крунк». В 1863 явился одним из основателей армянского театра в Тифлисе. Вместе с артистом Америкьяном, стал во главе драматического кружка, оставившего заметный след в истории армянской сцены. В 1872 стал принимать участие в только что основанной газете «Мшак», но вскоре разошелся с редактором (Арцруни). 1877 - вступил в состав редакции одного из лучших армянских журналов «Порц» (1876-1881 гг.). Умер в Баку 6 декабря 1907 года. Похоронен в Тбилиси. Автор романов, рассказов и повестей, публицистических статей, переводов и т. д. Сочинения: Сос и Вартитер (1860); Агаси (1863 г., по мотивам романа Х.Абовяна «Раны Армении»); Крвацахик (Яблоко раздора, 1878); Шагэн (1883); Бхдэ (1890); Аци хнтир (За хлеб, 1880, русский перевод 1955); Сако; За хлеб; Баласанага (Барин); Цецер (Паразиты, 1889); Мироеды (1889); Начало родовых мук (1892); Руно (1900). Литература: Большая русская биографическая энциклопедия. (3 CD); Большая советская энциклопедия, 3-е издание. - Москва,1974; Прошян Перч. Aрмянская биографическая энциклопедия. Ерканян В.С. Армянская культура в 1800-1917 гг. / Перевод с армянского К.С.Худавердяна. Ер., 1985; Нерсисянисты (1824-1914). Авакян С., Периханян Г. Ереван, 1975.

1840

Ирина Васильевна Колобоева (Киселева)

русская народная сказительница. Умерла в 1914 году.

Аноним обратиться по имени

Воскресенье, 15 Июня 2014 г. 10:38 (ссылка)

Ответить С цитатой В цитатник | Не показывать комментарий

Перч Прошян (армянское имя - ; настоящее имя - Ованес Степанович Тер-Аракелян) - в его честь названо село к С-З у Еревана. Валерий

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |