-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108891

Комментариев: 6801

Написано: 117363

Записей: 108891

Комментариев: 6801

Написано: 117363

25 сентября родились... |

1906

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

советский композитор и пианист, педагог, профессор Ленинградской и Московской консерваторий, народный артист СССР, доктор искусствоведения. Родился в Санкт-Петербурге в музыкальной семье. Музыку начал сочинять с 9 лет. В 1919 году поступил в Петроградскую консерваторию, где его педагогами были по классу фортепиано А.Розанова и Л.В.Николаев (окончил в 1923) и по классу композиции М.О.Штейнберг (окончил в 1925). Ранние произведения Шостаковича – «Фантастические танцы» и другие пьесы для фортепиано, скерцо для оркестра, «Две басни Крылова» для голоса с оркестром и другие отмечены влиянием школы Н.А.Римского-Корсакова. Первым по-настоящему оригинальным произведением Шостаковича стала его дипломная работа – симфония № 1; после ее премьеры (Ленинград, 1926) критика заговорила о Шостаковиче как о художнике, способном восполнить пустоту, образовавшуюся в русской музыке вследствие эмиграции С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского и С.С.Прокофьева. Уже в этой юношеской партитуре проявилась склонность Шостаковича к иронии и сарказму, к внезапным, драматически насыщенным контрастам, к широкому использованию мотивов-символов, часто подвергаемых радикальной образной и смысловой трансформации. В том же 1926 году в творчестве Шостаковича обозначился сдвиг от сравнительно традиционного языка симфонии к смелым стилистическим экспериментам, до которых еще просто не доходили руки официальной идеологии. В произведениях Шостаковича 1926-1931 годов предвосхищаются многие открытия западноевропейского музыкального авангарда 1950-1960-х годов (сонорика, микрополифония, пуантилизм, автоматическое письмо). В симфониях № 2 («Октябрю» с хором, 1927) и № 3 («Первомайской» с хором, 1929) крайне радикальный по тому времени музыкальный язык ставится на службу пропагандистским задачам. Вершина раннего Шостаковича – опера «Нос» (по одноименной повести Н.В.Гоголя), написанная в 1928 году и поставленная в Ленинграде в 1930 году. Среди источников, повлиявших на концепцию «Носа», выделяются спектакль «Ревизор» в постановке В.Э.Мейерхольда (1926), опера А.Берга «Воццек» (поставленная в Ленинграде в 1927), а также, возможно, искусство сверстников Шостаковича – писателей ленинградской группы ОБЭРИУ, заложивших основы «литературы абсурда» XX века. В этот же период Шостаковичем были созданы соната № 1 (1926) и цикл «Афоризмы» (1927) для фортепиано, балеты «Золотой век» (1930) и «Болт» (1931), а также ряд экстравагантных партитур для театра и кино. В ряду его ранних произведений особняком стоит романтически утонченный вокальный цикл «Шесть романсов на слова японских поэтов» (1928-1932). В 1928 году Шостакович работал заведующим музыкальной частью Театра имени В.Э.Мейерхольда (Москва), в 1930-1933 годах – заведующим музыкальной частью Ленинградского Театра рабочей молодежи. В 1927 году он принял участие в 1-м Международном конкурсе пианистов имени Ф.Шопена в Варшаве, где был удостоен почетного диплома. В 1932 году Шостакович завершил работу над партитурой своей второй оперы – «Леди Макбет Мценского уезда». Сюжет одноименной повести Н.С.Лескова переосмыслен Шостаковичем как драма незаурядной женской натуры в условиях несправедливого общественного устройства. Сам автор назвал свою оперу «трагедией-сатирой». В ее музыкальном языке гротеск в духе «Носа» сочетается с элементами русского романса и протяжной песни. В 1934 году опера была поставлена в Ленинграде и Москве, шла под названием «Катерина Измайлова»; затем последовал ряд премьер в театрах Северной Америки и Европы. Поначалу советская критика почти единодушно оценила новую оперу Шостаковича как замечательную победу советского музыкального театра. Среди произведений, написанных в течение 1932-1935 годов, выделяются 24 прелюдии для фортепиано, концерт № 1 для фортепиано с оркестром, соната для виолончели и фортепиано, а также музыка к фильму «Встречный» со знаменитой «Песней о встречном» (в 1945 ее мелодия на короткое время стала гимном ООН). В 1935-1936 годах Шостакович работал над монументальной симфонией № 4, в которой особенно ощутимо воздействие симфонизма Г.Малера, одного из его самых любимых композиторов (наряду с И.С.Бахом, Л.Бетховеном и М.П.Мусоргским). Между тем над Шостаковичем сгущались тучи. В январе 1936 года спектакль «Катерина Измайлова» посетил И.В.Сталин. Опера шокировала правителя, чей вкус был воспитан на популярной классике и примитивных псевдофольклорных поделках; его реакция нашла свое выражение в редакционной статье «Сумбур вместо музыки», опубликованной в «Правде» и на долгие годы определившей пути развития советской музыки. Спустя несколько дней «Правда» напечатала еще одну редакционную статью на музыкальную тему – «Балетная фальшь»; на этот раз уничтожающей критике был подвергнут балет Шостаковича «Светлый ручей» (1935). После статей «Правды» большинство произведений Шостаковича, написанных до 1936 года, практически исчезло из культурного обихода страны. Композитор был вынужден отменить назначенную на осень 1936 года премьеру симфонии № 4 (впервые она была исполнена в 1961). «Катерина Измайлова» была «реабилитирована» на родине только в 1962 году. Сочинения 1920-х годов (за исключением симфонии № 1 и некоторых миниатюр) не исполнялись в СССР вплоть до середины 1960-х годов, а «Нос» был возобновлен только в 1974 году. Осенью 1937 года в Ленинграде состоялась премьера симфонии № 5, которую исполнил оркестр под управлением Е.А.Мравинского. В советской печати это произведение, написанное относительно традиционным музыкальным языком, было благосклонно охарактеризовано как «творческий ответ художника на справедливую критику». С позиций сегодняшнего дня его точнее было бы оценить как глубоко трагический документ эпохи сталинского террора, потрясающий в своей эмоциональной достоверности. Годы между 1937 и 1941 выдались для Шостаковича сравнительно безоблачными, что сказалось на эмоциональном строе партитур этого периода (струнный квартет № 1, симфония № 6, квинтет для фортепиано и струнных). На фашистское нашествие Шостакович откликнулся симфонией № 7 (1941), посвященной городу Ленинграду и получившей всемирное признание как символ борьбы с фашизмом. Трагические переживания, связанные с войной, и надежды на послевоенное обновление отразились в наиболее значительных произведениях 1942-1944 годов: сонате для фортепиано № 2, симфонии № 8, фортепианном трио, струнном квартете № 2; как обобщающее размышление о прошедшей войне воспринимается монументальный струнный квартет № 3 (1946). С другой стороны, в симфонии № 9 (лето-осень 1945) преобладает настроение своего рода «черного юмора». Симфония вызвала неудовольствие официальной критики, ожидавшей от композитора более оптимистического отклика на окончание войны. С этого момента тучи над Шостаковичем начали сгущаться вновь. В феврале 1948 было опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) об опере В.И.Мурадели «Великая дружба», в котором музыка крупнейших советских композиторов – в том числе С.С.Прокофьева, Шостаковича, А.И.Хачатуряна – объявлялась «формалистической» и «чуждой советскому народу». Новая волна нападок на Шостаковича в прессе значительно превзошла ту, что поднялась в 1936 году. Вынужденный подчиниться диктату, Шостакович, «осознав ошибки», выступил с ораторией «Песнь о лесах» (1949), кантатой «Над Родиной нашей солнце сияет» (1952), музыкой к ряду фильмов исторического и военно-патриотического содержания, что отчасти облегчило его положение. Параллельно сочинялись произведения более высокого художественного достоинства – концерт № 1 для скрипки с оркестром, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (оба – 1948), струнные квартеты № 4 и № 5 (1949, 1952), цикл «24 прелюдии и фуги» для фортепиано (1951); за исключением последнего, все они были исполнены только после смерти И.В.Сталина. Эпоха «оттепели» в советской музыке символически открылась Симфонией № 10 Шостаковича (1953) – глубоко интимной исповедью художника, отстоявшего свое «я» в отчаянном, почти безнадежном противостоянии сталинизму. Вслед за ней в творчестве Шостаковича наступил кризис, продлившийся несколько лет. Даже лучшие его произведения середины 1950-х годов – «Праздничная увертюра» для оркестра (1954), музыка к фильму «Овод» со знаменитым «Романсом» (1955), струнный квартет № 6 (1956) – написаны в облегченном стиле. 2 августа 1954 года ему было присвоено звание «Народный артист СССР». Творчество Шостаковича последнего двадцатилетия его жизни неоднородно и неоднозначно. И хотя несколько конъюнктурный характер носят созданная в 1957 году симфония № 11 «1905 год» (Ленинская премия, 1958), симфония № 12 «1917 год», посвященная памяти В.И.Ленина (1961), симфоническая поэма «Октябрь» (1967), цикл хоровых баллад «Верность» (1970), все же и в этих произведениях Шостаковичу удавалось оставаться Шостаковичем. А в произведениях на стихи Е.А.Евтушенко – симфонии № 13 для баса и мужского хора с оркестром (1962) и вокально-симфонической поэме «Казнь Степана Разина» (1964) – проступали явные черты свободомыслия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентября 1966 года Шостаковичу Дмитрию Дмитриевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Но истинный масштаб позднего Шостаковича проявляется, прежде всего, в удивительной серии автобиографических партитур, каждая из которых представляет собой опыт прощания с прожитой, исчерпавшей себя жизнью. Эту серию скорбных «автоэпитафий» составляют струнный квартет № 8 (1960), симфония № 14 для сопрано, баса и камерного оркестра на стихи известных поэтов (1969), симфония № 15 (1971), струнный квартет № 15 (1974), сюита на слова Микеланджело для баса и фортепиано или оркестра (1974-1975), соната для альта и фортепиано (1975, последнее сочинение Шостаковича). Во всех названных произведениях широко используются мотивы-символы, в функции которых порой выступают цитаты из более ранних партитур самого композитора или из музыки других авторов. Отчаяние, протест, трагическая отрешенность определяют эмоциональный климат струнных квартетов № 7 (1960) и №№ 9-14 (1964-1973), сонаты для скрипки и фортепиано (1968), вокальных циклов на стихи А.А.Блока (1967) и М.И.Цветаевой (1973), концертов для виолончели с оркестром (1959, 1966), концерта № 2 для скрипки с оркестром (1967). Тогда же был написан ряд произведений юмористического характера («Сатиры» на стихи Саши Черного, 1960, 5 романсов на слова из журнала «Крокодил», 1965, «4 стихотворения капитана Лебядкина» на слова из романа «Бесы» Ф.М.Достоевского, 1974). Депутат Верховного Совета СССР 6-9-го созывов. Был членом Советского комитета защиты мира (с 1949), Славянского комитета СССР (с 1942), Всемирного комитета защиты мира (с 1968). Доктор искусствоведения (1965), профессор Ленинградской (с 1939) и Московской (с 1943) консерваторий. Почетный член шведской Королевской музыкальной академии (1954), итальянской академии искусств «Санта-Чечилия» (1956), Сербской академии наук и искусств (1965). Почетный доктор наук Оксфордского университета (1958), Северо-Западного университета Эванстона (1973, США), Французской академии изящных искусств (1975), член-корреспондент Академии искусств ГДР (1956), Баварской академии изящных искусств (1968), член Английской королевской музыкальной академии (1958), Национальной академии наук США (1959). Почетный профессор Мексиканской консерватории. Президент общества «СССР – Австрия» (1958). Жил в городе-герое Москве. Скончался 9 августа 1975 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награжден тремя орденами Ленина (28 декабря 1946, 24 сентября 1956, 24 сентября 1966), орденом Октябрьской Революции (1971), орденом Трудового Красного Знамени (23 мая 1940), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Ленинской премии (1958), Сталинской премии (1941, 1942, 1946, 1950, 1952), Государственной премии СССР (1968), Государственной премии РСФСР (1974) и Украинской ССР (1976), Международной премии Мира (1954), премии имени Я.Сибелиуса (1958).

Мемориальная доска в Самаре, посвященная работе Д.Д.Шостаковича над «Ленинградской» симфонией

Мемориальная доска в Новосибирске на здании Дома культуры Октябрьской Революции (улица Ленина, 24).

Мемориальная доска в Москве по адресу Брюсов переулок, 8/10, строение 2. Текст: " Здесь с 1962 года по 1975 год жил и работал Герой Социалистического Труда народный артист СССР композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович".

Мемориальная доска в Санкт-Петербурге установлена в 1991 году на фасаде дома 37 по Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге.

Бюст в Санкт-Петербурге установлен в 1997 году во дворе дома 29/37 по Кронверкской улице. Скульпторы А.Н. и С.А.Черницкие, архитектор С.П.Одновалов.

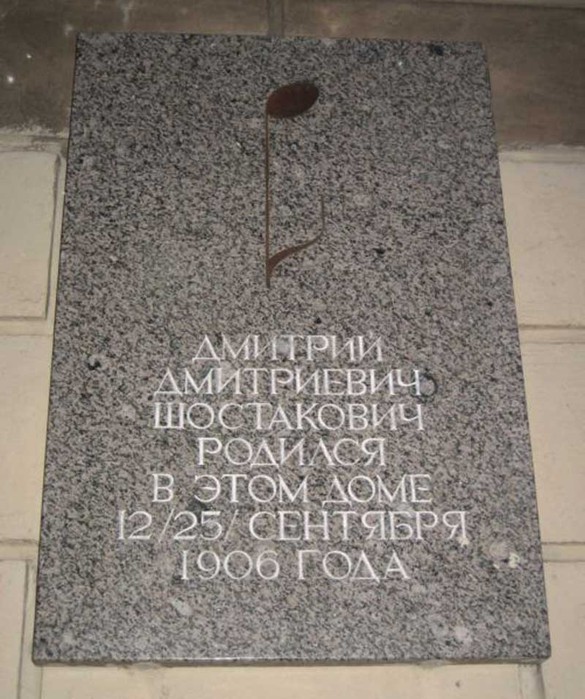

Мемориальная доска установлена в Санкт-Петербурге на доме, где 25 сентября 1906 года родился Д.Д.Шостакович (улица Подольская, 2). Открыта в 1996 году. Архитектор Г.А.Григорьев.

1907

Яков Александрович Александрович

лётчик-истребитель. Служил инструктором в Батайской авиашколе. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Был заместителем и командиром эскадрильи 926-го истребительного авиационного полка, помощником командира 229-й истребительной авиационной дивизии по воздушно-стрелковой службе, командиром 42-го гвардейского истребительного авиационного полка. 20 августа 1942 г. в воздушном бою в районе станицы Веселовской Краснодарского края таранил Me-109. Совершил посадку на своём аэродроме. Награждён орденом Ленина. После войны продолжал служить в ВВС.

1907

Робер Брессон

французский кинорежиссер, сценарист. Образование получил в Париже, профессионально занимался живописью. Первый фильм «Ангелы греха» (1943, Большая премия французского кино «Дамы Булонского леса» (по мотивам романа Д. Дидро «Жак-фаталист»). Его стилю присущ демонстративный отказ от традиционных приемов экранной выразительности. В его «Заметках о кинематографе» (1975) задача «десятой музы» – выражение метафизических, сущностных сторон бытия, находящих лишь косвенное, опосредованное воплощение в поведении людей. Триумфом «авторского кинематографа» стала одноименная экранизация романа Ж.Бернаноса «Дневник сельского священника» (1950, Большая премия французского кино, Большой приз Международного кинофестиваля в Венеции, 1951). Снял также фильмы: «Приговоренный к смерти бежал, или Дух веет, где хочет» (1956, по рассказу Андре Девиньи; приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Канне, 1957, премия Французской киноакадемии, 1957), «Карманник» (1959; премия Французской киноакадемии), «Случайно, Бальтазар» (1966), «Процесс Жанны д`Арк» (1962; специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Канне), «Мушетт» (1967, по повести Ж. Бернаноса), «Вероятно, дьявол» (1977), «Кроткая» (1969), «Четыре ночи мечтателя» (1971) и «Деньги» (1983, по повести Л.Н.Толстого «Фальшивый купон»; Большой приз Международного кинофестиваля в Канне). В 1994 г. удостоен приза Европейской киноакадемии «Феликс» за творчество в целом.

1907

Сергей Степанович Васильев-Борогонский

якутский советский поэт. Печататься начал в 1929. В его поэмах нашла отражение социалистическая перестройка якутской деревни ("Артель Романа", 1929, "Стая журавлей", 1935). В 1935-39 вышли сборники стихов "Мегинцы на горе" и "На берегах Нюрбы". В годы Великой Отечественной войны опубликовал поэмы "Клятва" (1941), "Поэма о сабле" (1943), "Слава" (1943), позднее поэму "Освобожденная вода" (1953), роман в стихах "Младший сын" (1960).

1907

Наполеонас Накас (Napoleonas Nakas)

Актёр. Родился в Санкт-Петербурге. В 1940-1970 годах - актер Латвийского национального драматического театра. Ушел из жизни в Вильнюсе 13 августа 1970 года.

1907

Phyllis Pearsall-Gross

британский географ (A to Z Map Company).

1907

Сергей Иванович Полецкий

командующий артиллерией 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии полковник. Родился в городе Бендеры ныне Приднестровской Молдавской Республики. Русский. Образование среднее. В Красной Армии с 1927 года, призван Одесским областным военным комиссариатом. В 1931 году окончил Одесскую артиллерийскую школу. Член ВКП(б) с 1931 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Командующий артиллерией 16-го гвардейского стрелкового корпуса (11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии полковник Сергей Полецкий особо отличился в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года, и особенно - в боях при штурме столицы Восточной Пруссии города Кенигсберг (ныне - Калининград) и за военно-морскую базу Пиллау (ныне - Балтийск). Полковник Полецкий С.И. умело организовал артиллерийский огонь на подступах к городам и в уличных боях. При форсировании реки Прегель командующий артиллерией Полецкий находился на наблюдательных пунктах частей и подразделений 16-го гвардейского стрелкового корпуса, обеспечивая огнём их наступление. Был тяжело ранен в одном из боёв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1945 года за умелое командование корпусной артиллерией, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии полковнику Полецкому Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза. Однако получить знаки высшей степени отличия - орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» - отважному артиллерийскому командиру было не суждено. Он скончался от полученных ран 15 мая 1945 года. Похоронен в Калининграде, Гвардейский проспект, мемориал «1200». Награждён орденом Ленина, 2-я орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, 2-я орденами Красной Звезды. Именем Героя названы улицы: в столице Приднестровской Молдавской Республики – городе Тирасполь и в городе Полесск Калининградской области. Бывший восточно-прусский Праппельн переименован в Палецкий городок Балтийского района Калининградской области (по версии председателя Калининградского клуба краеведов А.Б. Губина: «написание фамилии в первичном документе через букву «а» вместо буквы «о» можно объяснить опечаткой»).

1907

Jan Felderhof

композитор.

1907

Лазарь Михайлович Юдин

украинский режиссер. В 1929 г. окончил кинокурсы ВУФКУ в Одессе. Был сценаристом и режиссером Одесской киностудии (1937-1941). Автор сценариев фильмов: «Кондуит», «Вратарь» (оба в 1936), «Друзья из Табора» (1938, совместно с Кассилем). С 1944 г. – режиссер Киевской студии документальных фильмов. Поставил документальные фильмы: «Киев» (1944), «Буковина» (1945), «Макеевцы» (1946), «Металлурги Запорожья» (1952), «Живи, Украина» (1957), «Новая Болгария» (1959), «Корабли не умирают» (1965), «Вишневые усмешки» (1967) и др.

1908

Иса Коноевич Ахунбаев

советский хирург, академик (1954) и первый президент Академии Наук Киргизской ССР (1954-1960), член-корреспондент Академии Медицинских Наук СССР (1948). Член КПСС с 1943. Окончил Среднеазиатский медицинский институт (1935); в 1935-1937 заместитель наркома здравоохранения Киргизской ССР, с 1948 директор Киргизского медицинского института и заведующий кафедрой общей хирургии (с 1946). Основные работы посвящены изучению эндемического зоба, аппендицита у детей и эхинококкоза. Ахунбаев - инициатор создания лёгочной хирургии в Киргизии. Член ЦК КП Киргизии (с 1949). Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов. Член Международной ассоциации хирургов (с 1948). Награжден орденом Ленина, 4 другими орденами, а также медалями.

1908

Яков Филиппович Кузьменко

бригадир тракторной бригады Тулиновской машинно-тракторной станции (Панинский район, Воронежская область). Родился в селе Березняговка ныне посёлок Березняги Панинского района Воронежской области. Русский. В 1930-1948 работал бригадиром тракторной бригады Тулиновской машинно-тракторной станции (Панинский район Воронежской области). За получение высокого урожая ржи (22,02 центнера с гектара) на площади 150,9 га в обслуживаемых колхозах Кузьменко Якову Филипповичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1948 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1948 года – бригадир полеводческой бригады колхоза «Красный маяк» (Панинский район), председатель колхоза, заведующий участком, бригадир тракторной бригады. В 1968-1977 – председатель ревизионной комиссии колхоза «Красный маяк». Умер 7 ноября 1992 года. Похоронен в посёлке Березняги Панинского района Воронежской области. Награждён орденом Ленина (7 мая 1948), медалями.

1908

Юрий Владимирович Мандельштам

русский поэт. С 1920 в эмиграции (Париж). В 1942 депортирован в Германию; погиб в фашистском концлагере. Сборники стихов: "Остров" (1930), "Верность" (1932), "Третий час" (1935), "Годы" (опубликован в 1950). Литературно-критические статьи и эссе.

1908

Эуген Сухонь (Eugen Sucho)

словацкий композитор, народный артист ЧССР (1959). Родился в Пезиноке. Учился у Ф.Кафенды в Братиславе и В.Новака в Праге. С 1933 г. преподавал в консерватории, в 1948-1954 гг. – на педагогическом факультете Словацкого университета, в 1954-1960 гг. – в Высшей педагогической школе в Братиславе. Ранние сочинения – в классических традициях («Сюита-баллада» для фортепьяно и др.). В произведениях 1920-30-х гг. проявляются влияния экспрессионизма и неоклассицизма. В кантате «Псалом земли Подкарпатской» (1938), хоре «О горах» (1942), «Сельской симфониетте» (1957) и др. использует национальный музыкальный фольклор. Автор первой национальной музыкальной драмы – «Водоворот» («Крутнява», 1949). Среди других сочинений – опера «Святоплук» (1959), «Фантазия и бурлеска» для скрипки с оркестром (1948), симфоническая сюита «Метаморфозы» (1953), хоровые циклы, музыка для детей, драм, театра и кино; обработка народных песен. Государственные премии ЧССР (1951, 1954, 1959). Умер 6 августа 1993 года.

1908

Иван Гаврилович Шаманов

командир звена 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Балтийского флота, гвардии капитан. Родился в деревне Новосельцы Смоленского района Смоленской области в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил 10 классов. Работал на лесопильном заводе в городе Смоленске. В 1927 году призван в Красную армию и по комсомольской путевке направлен во 2-ю военную школу лётчиков Красного Воздушного флота в городе Борисоглебске. По окончанию школы до 1933 года служил в авиационных частях Красной Армии. В 1933 году демобилизован. Работал в системе Гражданского Воздушного Флота. С 1933 по 1936-й годы Шаманов каждую ночь летал по маршруту Москва - Харьков со свежими номерами газеты "Правда". Затем вместе со штурманом М.В.Лориным работал в Якутии в интересах Главного управления геодезии и картографии при Совете Народных Комиссаров СССР, был летчиком-аэрофотосъемщиком. С началом Великой Отечественной войны Шаманов и Лорин подали заявления в Якутский районный военкомат об отправке на фронт. Но только после личной встречи с генералом Жавороковым в Москве Лорин был направлен на Балтийский флот, а Шаманов – в запасной полк. После переучивания на самолет ДБ-3 весной 1942 года Шаманов наконец получил направление в фронтовую часть. В апреле 1942 года лейтенант Шаманов прибыл в 1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк командиром экипажа ДБ-3, а штурманом в его экипаже стал старый товарищ Михаил Лорин. Как только начались сражения по прорыву блокады Ленинграда его экипаж, наравне с другими гвардейцами, наносил мощные бомбовые удары по долговременной обороне противника. Вместе с первым орденом Красного Знамени Шаманову и Лорину вручили медали "За оборону Ленинграда".От вылета к вылету росло мастерство летчика торпедоносца. В ночь на 29 мая 1943 года Шаманов и Лорин поднялись в небо. В Рижском заливе они обнаружили и потопили транспорт водоизмещением в 5000 тонн. Днем позже экипаж бомбардировал укрепленный пункт противника. Первым в полку Шаманов был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 4 сентября 1943 года летчики полка отправили на дно 7 гитлеровских транспортов. Один из них, водоизмещением 7000 тонн, был на счету экипажа Шаманова. Через десять дней снова победа в крейсерском полете: потоплен транспорт, охраняемый сторожевым кораблем и катерами. За короткий срок бывший гражданский летчик стал мастером торпедных атак. Гвардии капитан Шаманов к сентябрю 1943 года совершил 129 боевых вылетов, потопил 4 вражеских транспорта и был представлен к званию Героя Советского Союза. Не менее успешно Шаманов наносил удары и по наземным объектам врага. Совершая в ночь по два-три вылета, он наносил захватчикам тяжелые потери в живой силе и технике. 19 сентября 1943 года сквозь сильный зенитный огонь летчик прорвался к железнодорожной станции Волосово, где находились крупные склады горючего и боеприпасов, снабжавшие гитлеровские войска под Ленинградом. В результате меткого бомбометания в районе станции были отмечены сильные взрывы и возникло несколько очагов пожара. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану старшему капитану Ивану Гавриловичу Шаманову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 2764). Бои продолжались, рос и боевой счет летчика-героя. 24 августа 1944 года – транспорт из состава конвоя, 15 сентября – одиночный транспорт юго-западней Либавы, 23 сентября – транспорт, эвакуирующий немцев из Таллина. Гвардии капитан Шаманов был назначен командиром эскадрильи, в октябре 1944 года награжден орденом Красного Знамени. Приходилось не только воевать, но и учить. Осенью 1944 года, чтобы улучшить подготовку, в полку была организована учеба штурманского состава. Самолет Шаманова стал "летающей лабораторией". В роли наставников выступал Лорин. Опытный экипаж ввел в строй не мало молодых штурманов и летчиков. Значительная часть полетов Шаманова и Лорина приходилась на чисто морскую войну – торпедные и бомбовые атаки на коммуникациях, постановка минных заграждений. Но гвардейцы бомбили и наземные цели, почти все опорные пункты противника от Финского залива до Пруссии. Красногвардейск, Нарва, Урицк, Ропша, Котка, Хельсинки, Таллин, Либава, Кенигсберг, Пиллау - это далеко не полный перечень тех мест, над которыми под интенсивным вражеским огнем выполнял задание экипаж Шаманова. В конце 1944 года командира третьей эскадрильи Шаманова с повышением назначили в учебный полк. Но он просил вернуть его на фронт. Нашли такое решение: Шаманова назначили летчиком-инструктором штаба ВВС Краснознаменного Балтийского флота, а практически он оставался гвардейцем-торпедоносцем. Продолжал лететь на боевые задания. Всего за годы Великой Отечественной войны гвардии капитан Шаманов совершил 240 успешных боевых вылетов и потопил 8 вражеских транспортов. С 1948 года майор Шаманов И.Г. - в запасе. Вернулся в гражданскую авиацию, но с 1956 года по состоянию здоровья оставил лётную работу. Жил в городе-герое Москве, работал заведующим лабораторией Московского авиационного института. Скончался 18 марта 1982 года. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, медалями.

1909

Иван Константинович Боронин

командир эскадрильи 366-го бомбардировочного авиационного полка 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, майор. Родился на хуторе Титовский Новоаннинского района Волгоградской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года. Окончил 5 классов. Работал трактористом в зерносовхозе. В Красной Армии с 1931 года. В 1935 году окончил Харьковскую авиационную школу. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов в должности командира бомбардировочного авиационного звена. За отвагу и мужество, проявленные в боях на Карельском перешейке, награждён орденом Красной Звезды. На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941 года. В июле 1942 года в разведывательном полёте в районе станицы Тацинской Ростовской области Боронин обнаружил на переправе группу танков. Эффект от бомбометания был внушительный: с десяток машин оказались в огне от взрывов заправочных цистерн. При возвращении на аэродром, одиночный самолёт Боронина был атакован группой «хейнкелей» и парой «мессершмиттов». Двух «хейнкелей» удалось сбить. Но и самолёт Боронина получил серьёзные повреждения и загорелся. Командир упорно тянул горящую машину на одном моторе к линии фронта, где штурман и стрелок выбросились с парашютом. Боронин посадил горящий самолёт на поле, который через две минуты взорвался. В начале августа 1942 года группа бомбардировщиков «Пе-2» в сопровождении 6 истребителей, среди которых был и А.И.Покрышкин, вылетела на бомбардировку гитлеровской колонны в район Ставрополя. Бомбардировщики сбросили бомбы на небольшую колонну и стали возвращаться на базу. Но одна «пешка» упорно летела вдоль дороги, ища более серьёзную цель. Это был экипаж И.К.Боронина. Шестёрка истребителей продолжала сопровождать одного бомбардировщика. Вскоре на дороге показалась настоящая лавина немецких танков и автомашин. Несмотря на зенитный обстрел, «Пе-2» прорвался к цели и, спикировав, точно послал все свои бомбы в самую гущу колонны. Боронин нанёс врагу урон больший, чем вся группа. 4 октября 1942 года 2 бомбардировщика (один из них – Боронина) совершили дальний полёт с аэродрома в районе города Грозного вдоль Большого Кавказского хребта в город Пятигорск на точечную бомбардировку пятигорского театра и гостиницы «Бристоль», где проходило награждение большой группы гитлеровских офицеров. Под развалинами гостиницы нашли бесславную смерть более 150 гитлеровских офицеров, в том числе 6 генералов! Всего майор Боронин к сентябрю 1942 года совершил 156 боевых вылетов, в том числе 45 - на разведку и 111 – на нанесение бомбово-штурмовых ударов по скоплениям войск противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Ивану Константиновичу Боронину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 588). В городе Грозном на базе 366-го бомбардировочного авиаполка родился 366-й отдельный разведывательный авиаполк (ставший впоследствии 164-м гвардейским), в котором Боронин стал командиром разведывательной эскадрильи. В начале 1943 года при отступлении гитлеровцев с Кавказа полку была поставлена задача вести усиленную разведку войск отходящего противника, его аэродромов, баз, портов, плавсредств на Чёрном и Азовском морях. Майор Боронин совершил более 40 вылетов на разведку. В октябре 1943 года Боронин был назначен командиром 367-го бомбардировочного Краснознамённого авиаполка, базировавшегося в Краснодаре. Американские бомбардировщики «Бостон», которые имелись на вооружении полка, часто самовоспламенялись в воздухе, не достигая линии фронта. Погибло два экипажа. Установить почему – не удавалось. И вот 12 марта 1944 года И.К.Боронин, взяв с собой в машину двух офицеров инженерной службы, летал в районе аэродрома на различных режимах до тех пор, пока не вспыхнул правый мотор. Инженеры выбросились с парашютом. Боронин посадил самолёт, но выйти из горящей машины уже не смог…Пожар потушили. Обнаружили и корень зла: от вибрации мотора трескалось жёсткое соединение бензопровода, и вытекающее горючее попадало на горячий двигатель. Своим последним подвигом И.К.Боронин спас жизни многим товарищам, их боевое оружие – самолёты, на которых они громили врага до Победы! Похоронен на Всесвятском кладбище в городе Краснодар. Его именем названа улица и школа в хуторе Титовский, а так же улица в городе Краснодаре. Приказом Министра обороны СССР гвардии майор Иван Константинович Боронин навечно зачислен в списки Н-ской авиационной части. Награжден 2 орденами Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.

1909

Сергей Александрович Говоров

командир роты 13-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, лейтенант. Родился в селе Сергиевское ныне Ливенского района Орловской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года. Образование неполное среднее. Работал трактористом в совхозе. В Красной Армии с 1931 года. В 1937 году окончил Ульяновское бронетанковое училище. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Командир роты 13-й лёгкой танковй бригады (7-я армия, Северо-Западный фронт) лейтенант Сергей Говоров отличился в феврале – марте 1940 года в районе западнее железнодорожной станции Лейпясуо, что в 26-и километрах юго-восточнее города Виипури (ныне Выборг Ленинградской области). Танковая рота С. Говорова преодолела укрепления противника и принудила его к отступлению. Когда командирский танк был подбит, мужественный офицер расстрелял все боеприпасы и возглавил атаку пехотинцев. Несмотря на сильный вражеский артиллеийский огонь и минированную местность, воины прорвались к станции Лейпясуо и выбили противника. 22 февраля 1940 года огнём танковых орудий лейтенант Говоров С.А. разрушил надолбы в районе высоты 45,0, обеспечив проход стрелковым подразделениям. В последующем бою он вынес с поля боя несколько раненых бойцов, а затем на танке эвакуировал их в тыл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Говорову Сергею Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 171). С 1941 года старший лейтенант Говоров С.А. - в отставке. Жил в городе-герое Ленинграде (с 1991 года – Санкт-Петербург). Работал старшим мастером на заводе по обработке цветных металлов. Скончался 11 октября 1985. Награждён орденом Ленина, медалями.

1909

Хасыр Бикинович Сян-Белгин

народный поэт Калмыкии, в 20 лет опубликовавший первые стихи и сатирическую пьесу "Выход из темноты". В 1937-1954 - томился в ГУЛАГе. Последние годы посвятил поэтическому переводу на родной язык произведений Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Гамзатова и др. Автор поэмы "Борец-сирота", пьесы "Восставшая степь", сборников стихов и прозы "Судьба судьбы", "Простые степные люди" и др. Умер в 1980 году.

1910

Сергей Петрович Кострицкий

командир 3-го дивизиона торпедных катеров (1-я бригада торпедных катеров, Тихоокеанский флот), капитан 3-го ранга. Родился в городе Евпатория (Крым, Украина) в семье рабочего. Русский. Окончил 9 классов школы. Работал на Харьковском тракторном заводе. На флоте с 1931 года. В 1933 году окончил курсы комсостава. Служил на торпедных катерах Тихоокеанского флота. Участник советско-японской войны 1945 года в должности командира 3-го дивизиона торпедных катеров (Тихоокеанский флот). Умело организовал разведку боем, высадку и поддержку десанта 9 и 10 августа 1945 года. Бригада во взаимодействии с авиацией флота нанесла торпедные удары по портам Юкки и Расин и по Сейсинской военно-морской базе врага, что значительно облегчило высадку наших морских десантов в эти пункты. Дивизион под его командованием потопил 5 транспортов общим водоизмещением 41.000 тонн, сбил вражеский самолёт. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество, отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года капитану 3-го ранга Кострицкому Сергею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7144). После войны продолжал службу в Военно-Морском Флоте. В 1956-1961 – начальник военно-морской базы в городе Балтийск (Калининградская область). С 1970 года контр-адмирал С.П.Кострицкий — в запасе. Жил в городе Рига (Латвия). Работал в Латвийском морском пароходстве первым помощником капитана теплохода «Сена». Умер 3 февраля 1982 года. Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями, иностранным орденом.

1910

Александр Николаевич Степанов

помощник командира взвода 42-го гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, гвардии сержант. Родился в городе Уфа (с июня 1922 года и ныне столица Башкирии) в семье рабочего. Русский. Окончил 4 класса. Работал на обувной фабрике имени Ворошилова в городе Уфе, в Уфимском депо, председателем месткома 2-го пассажирского отделения Куйбышевской железной дороги, секретарём узлового комитета комсомола, начальником отдела приёма и увольнения 4-го отделения Куйбышевской железной дороги. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. В Красную Армию призван в марте 1943 года Молотовским райвоенкоматом города Уфы Башкирской АССР. В действующей армии с августа 1944 года. Помощник командира взвода 42-го гвардейского стрелкового полка (13-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии сержант Александр Степанов в числе первых со взводом 24 января 1945 года преодолел реку Одер юго-восточнее города Олау (Олава, Польша) и закрепился на захваченном рубеже. В бою на плацдарме он заменил выбывшего из строя командира взвода, организовал круговую оборону одного из домов в местечке Линден (Липки, северо-западнее польского города Бжег) и в течение 12 часов отражал вражеские атаки. В этом бою отважный гвардеец был дважды ранен, но остался в строю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество гвардии сержанту Степанову Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8704). После войны А.Н.Степанов демобилизован. Жил в столице Башкирии городе Уфе. Работал заместителем начальника вокзала станции Уфа, секретарём партбюро 2-го пассажирского отделения, заместителем начальника 2-го пассажирского отделения, начальником резерва проводников станции Уфа, начальником вокзала станции Дёма Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.

Скончался 10 мая 1991 года, похоронен в городе Уфе. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями.

В городе Уфе на фасаде дома № 37/1 по бульвару Ибрагимова, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска.

1910

Иван Петрович Яборов

заместитель командира моторизованного батальона автоматчиков по политической части 3-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта, гвардии майор. Родился в селе Новая Язьва ныне Красновишерского района Пермской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. До 1929 года работал в домашнем хозяйстве старшего брата. В 1929-1931 годах работал на Красновишерском лесозаводе, позже перешел работать на стройку бумажного комбината. В 1932-1935 годах служил в рядах Красной Армии. В 1932 году стал членом ВКП(б). Проходил службу в Дальневосточной Краснознаменной Армии (ДВКА), расквартированной в городе Ворошилове (ныне Уссурийск Приморского края). После демобилизации был на комсомольской и партийной работе в городе Чердынь Пермской области. Работал инструктором в Чердынском райкоме партии, а затем был избран вторым секретарем райкома ВКП(б). Вторично в Красной Армии с 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с ноября 1941 года. В 1942 году окончил курсы политработников. Заместитель командира моторизованного батальона автоматчиков по политической части 3-й гвардейской танковой бригады (3-й гвардейский танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии майор Иван Яборов во время уличных боёв в столице Литвы – Вильнюсе 9 июля 1944 года с небольшой группой автоматчиков ворвался в комендатуру, где засели гитлеровцы. Гранатами и огнём из автоматов было уничтожено около двадцати офицеров и солдат противника. В этом бою майор Иван Яборов погиб... Точная дата гибели неизвестна, никого из участников боя не осnалось в живых. В донесении о безвозвратных потерях стоит 9 июля. Был похоронен в центре города Вильнюса, в городском саду.

В 1951 году его останки были перенесены на созданный на Антакальнисском кладбище мемориальный ансамбль в память о советских воинах Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии майору Яборову Ивану Петровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. Именем Героя названа школа в городе Чердынь. В школьном музее создан стенд, посвященный И.П.Яборову.

1911

Владимир Кузьмич Егоров

футболист, хоккеист, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР. Капитан московских футбольных «Крыльев Советов» не подымался с командой в турнирной таблице выше 7-го места, но звание заслуженного получил именно как футболист, что свидетельствует о его высочайшем мастерстве. В хоккее на льду Егоров, как и все его соратники, был новичком, когда этот вид стал развиваться в СССР. Под его руководством профсоюзный клуб стал достойным соперником ЦСКА и «Динамо», в 1951 году стал обладателем первого Кубка СССР, а в 1957 завоевал чемпионское звание. Егоров также был вторым тренером сборной СССР по хоккею, одержавшей первые сенсационные победы на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В 1957 году вместе с Тарасовым и Чернышевым ему одним из первых было присвоено почетное звание заслуженного тренера СССР.

1911

Lionel Henry Nowak

композитор.

1911

Пётр Трофимович Сокур

стрелок 335-го стрелкового полка 8-й стрелковой бригады Ленинградского фронта, рядовой. Родился в селе Демковка ныне Тростянецкого района Винницкой области Украины в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 года. В 1937 году окончил учительский институт в городе Нежине Черниговской области. С 1933 по 1939 годы работал в Тростянецком районе учителем Гордиевской и директором Козинецкой семилетних школ. В Красной Армии с 1939 года. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. На фронте в Великую Отечественную войну с 1941 года. Стрелок 335-го стрелкового полка (8-я стрелковая бригада, Ленинградский фронт) комсомолец красноармеец Пётр Сокур отличился в боях на полуострове Ханко. В первый день войны, 22 июня 1941 года, Сокур П.Т. действуя в дозоре, вдвоём с товарищем - красноармейцем Владимиром Андриенко, отразил атаку противника, уничтожил 13 вражеских солдат и 3-х взял в плен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Сокуру Петру Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 526). В 1945 году отважный воин окончил Высшие курсы усовершенствования офицерского состава. С 1953 года капитан Сокур П.Т. - в запасе. Жил в селе Брынь Думиничского района Калужской области, где и скончался 11 октября 1987 года. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

1911

Эрик Юстас Уильямс (Eric Williams; Эрик Юстас Вильяме)

премьер-министр Тринидада и Тобаго. Родился в Порт-оф-Спейне (Тринидад). Учился в Королевском колледже в Тринидаде, в Оксфордском университете, в 1938 получил степень доктора. В 1939 Уильямс был назначен ассистентом профессора Говардского университета. Получил премию Розенвальдского общества, посетил Карибы, а в 1942 опубликовал работу Негр на Антильских островах (The Negro in the Caribbean), в которой защищал идею независимости Вест-Индии. В 1956 Уильямс основал массовое Народное национальное движение (ННД – PNM) и выступал перед широкой публикой в Вудфорд-парке – на городской площади Порт-оф-Спейна. Это начинание получило название «университет Вудфорд-сквера». Подвижничество Уильямса привело к победе ННД на всеобщих выборах 1961. Уильямс стал главным министром колонии, а затем и республики после провозглашения независимости Тринидада и Тобаго в августе 1962. После достижения независимости занимался вопросами регионального сотрудничества и способствовал основанию Карибского банка развития, установлению зоны свободной торговли (1967) и Карибского общего рынка (1973), заключил договор о дружбе и сотрудничестве с Кубой. Умер Уильямс в пригороде Порт-оф-Спейна 29 марта 1981 года.

1911

Дмитрий Иванович Часов

командир батальона 1028-го Краснознамённого орденов Суворова 3-й степени, Кутузова 3-й степени и Богдана Хмельницкого стрелкового полка 260-й Ковенской Краснознамённой ордена Суворова 3-й степени стрелковой дивизии 139-го стрелкового корпуса 47-й армии 1-го Белорусского фронта, капитан. Pодился в городе Карачев Орловской губернии, ныне Брянской области. Из семьи рабочего. Русский. Окончил среднюю школу и рабфак. C 14 лет трудился мастером-переплётчиком в типографии газеты «Брянский рабочий». В 1933 году призван в Красную Армию на срочную службу. В 1941 году окончил Харьковское кавалерийское пограничное училище НКВД. Служил в пограничных войсках в Сибири. Вскоре после начала Великой Отечественной войны из пограничников Сибири и Дальнего Востока были сформированы несколько воинских частей для действующей армии. В составе одного из них был и лейтенант Дмитрий Часов, назначенный начальником штаба стрелкового батальона. В действующей армии - с января 1942 года. Участвовал в оборонительных боевых действиях на Дону и на Кубани, оборонял Кавказ. С января 1943 года - участник наступательного этапа битвы за Кавказ. Изгоняя врага с Северного Кавказа и Таманского полуострова был трижды ранен в боях 1 января, 18 января и 20 мая 1943 года, но каждый раз оставался в строю. Участник Новороссийско-Таманской и Керченско-Этильгенской наступательных операций. В бою 26 ноября 1943 года на Керченском плацдарме был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях. После выздоровления направлен на учёбу на курсы усовершенствования офицерского состава, стал командиром батальона. Вернулся в действующую армию в октябре 1944 года. Командир батальона 1028-го стрелкового полка 260-й стрелковой дивизии 139-го стрелкового корпуса 47-й армии 1-го Белорусского фронта капитан Д.И.Часов проявил мужество и высокое воинское мастерство командира в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции. 16 января 1945 года его батальон перешёл в наступление в районе города Ломна северно-западнее Варшавы, с боем форсировал основное русло Вислы и два её рукава, выбил противника из промежуточных укреплений на островах и ворвался в первую траншею основного оборонительного рубежа. Выбив врага из первой траншеи, бойцы на плечах убегавшего противника ворвались во вторую, а затем и в третью траншею. В ожесточённых боях, зачастую переходивших в рукопашные схватки, бойцы выбили противника из траншей. Развивая успех, батальон занял населённые пункты Ломна и Пальмира, расширил плацдарм до 5 километров по фронту и захватил господствующие высоты. Данный плацдаром послужил основным для переправы всей дивизии на западный берег и дальнейшего наступления дивизии вглубь Польши. На протяжении всего боя Часов действовал в боевых порядках батальона, умело руководил боем, успешно организовал взаимодействие с артиллерией поддержки и с авиацией. Всего в этом бою было уничтожено несколько десятков солдат и офицеров противника, 11 человек захвачены в плен, захвачена артиллерийская батарея и 2 тягача, уничтожены 4 автомашины. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года капитану Часову Дмитрию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7428). Участвовал в дальнейших сражениях в Польше и в Германии. После войны продолжал службу в Советской Армии. С 1946 года майор Д.И.Часов – в запасе. Жил в городе Новосибирск. Работал в органах Министерства внутренних дел СССР. Скончался 25 июля 1981 года. Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Награждён орденами Ленина (27 февраля 1945), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (22 мая 1943), медалями, в том числе «За отвагу» (9 февраля 1943), а также тремя наградами Польской Народной Республики. Его имя присвоено школе-интернату № 3 города Барнаул Алтайского края.

1911

Иван Трофимович Черкашнев

командир 2-й батареи 275-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4-й гвардейской Речицко-Радомской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии капитан. Родился в городе Юзовка (ныне город Донецк) в семье горного инженера. Русский. Окончил рабфак и 2 курса Донецкого индустриального института. В Красной Армии в 1933-35 годах. Служил красноармейцем в 3-й авиадесантной бригаде Украинского военного округа (УВО). После демобилизации работал бригадиром и старшим инструктором по подготовке кадров в строительно-монтажном управлении треста «Доншахтоспецмонтаж» в городе Сталино (Донецк). Вторично в Красной Армии с июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. В июле 1942 года окончил 2-е Ростовское артиллерийское училище. Был командиром батареи, заместителем командира артиллерийского полка. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Сталинградском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Член КПСС с 1945 года. В боях 6 раз ранен и контужен. Участвовал: в оборонительных боях в районе городов Таганрог и Ростов – в 1941 году; в боях на реке Миус, в Сталинградской битве, в том числе в оборонительных боях на подступах и окраинах города Сталинград – в 1942; в оборонительных боях на Курской дуге на Малоархангельском и Ольховатском направлениях, в Гомельско-Речицкой операции – в 1943; в Брестско-Люблинской операции, в том числе в форсировании рек Западный Буг и Висла с завоеванием плацдармов, в боях на Пулавском плацдарме в Польше – в 1944; в Восточно-Померанской операции, в боях на Кюстринском плацдарме, в Берлинской операции и боях в Берлине – в 1945. Командир батареи 275-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка гвардии капитан Черкашнев при форсировании реки Висла у населённого пункта Кемпа-Хотецка (юго-западнее города Пулавы, Польша) 31 июля 1944 года огнём прикрывал переправу стрелковых подразделений, а в ночь на 1 августа 1944 года переправил батарею на плацдарм и участвовал в боях по его удержанию и расширению, нанеся противнику большой урон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии капитану Черкашневу Ивану Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3120). После войны служил заместителем командира артиллерийского полка в городе Смоленск. С 31 января 1947 года майор И.Т.Черкашнев – в запасе. Работал начальником цеха на заводе в Донецке. В 1951 году с семьёй переехал в город Ленинград. Умер 24 февраля 1954 года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Большеохтинском кладбище (Новая Коммунистическая площадка). Награждён орденами Ленина (21 февраля 1945), Красного Знамени (31 декабря 1943), Александра Невского (16 августа 1944), Отечественной войны 1-й степени (3 августа 1944), Красной Звезды (12 июля 1943), «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

1912

Сергей Павлович Дубинин

ведущий балетный танцовщик Ленинградского Малого театра оперы и балета. Родился в Санкт-Петербурге. По окончании ЛХУ (педагог В.И.Пономарёв) в 1930-1933 в Театре имени Палиашвили. В 1933-1941 в Ленинградском Малом театре. Ведущий танцовщик, исполнял классический и современный репертуар. Первый исполнитель партий: Андре ("Фадетта", 1936, Л.М.Лавровский), Бахметьев ("Кавказский пленник", 1938, балетмейстер тот же), Ашик-Кериб ("Ашик-Кериб", 1940, балетмейстер Б.А.Фенстер, выпускной спектакль ЛХУ). Другие партии: Колен, Франц; Балда ("Сказка опопе и о работнике его Балде"). Погиб на фронте в 1943 году

1912

Павел Фёдорович Поросенков

помощник командира взвода 95-го стрелкового полка 104-й горнострелковой дивизии 14-й армии, младший командир. Родился в деревне Чупрово ныне Сокольского района Вологодской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1940. Образование неполное среднее. Работал в колхозе. С 1927 года жил вИвановской области. Работал в дорожно-строительной организации, на меланжевом комбинате бетонщиком, щебенщиком, землекопом. С 1931 года жил в селе Петровское Гаврилов-Посадского район, работал на спиртзаводе. В 1934 году был призван в Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке, в составе 5-го особого строительного батальона участвовал в строительстве города Комсомольск-на-Амуре. После демобилизации в 1936 году остался в молодом городе, работал десятником на стройках. В июле 1938 года был вновь мобилизован в армию. Участвовал в боях с японскими самураями у озера Хасан, был башенным стрелком 32-го танкового полка. В начале 1939 году вернулся на родину в Вологодскую область, работал в райдорстрое. В сентябре 1939 года вновь был призван в армию Сокольским РВК. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.Был зачислен красноармейцем 95-го стрелкового полка, который формировался на Вологодчине. Полк входил в состав 104-й горнострелковой дивизии 14-й армии Ленинградского военного округа. воевал в Заполярье под Мурманском. В составе полка участвовал в наступлении на Петсамо (ныне - город Печенга, Мурманской области). Как человек опытны, повоевавший, Поросенков был включенв состав особой разведывательной группы, действовал впереди наступающих подразделений полка. Особо отличился 2 и 3 декабря 1939 года в боях в районе поселка Луостари (ныне - Печенгский район Мурманской области). 3 декабря из ручного пулемета расстрелял боевое охранение противника. В дальнейшем бою в составе стрелковой роты захватил вражескую батарею 76-мм орудий, а затем отражал натиск финнов, пытавшихся вернуть утраченные позиции, заменил погибшего командира взвода. Удержать захваченные позиции не удалось, финское подраздление обошло разведчиков и из-за угрозы окружения они вынуждены были с боем прорываться к своим. За этот бой младший командир П.Ф. Поросенков и политрук роты В.Д. Капустин были представлены к званию Героя Советского Союза посмертно. Но Поросенков остался жив. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» младшему командиру Поросенкову Павлу Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 192). После окончания боевых действия был направлен в на учебу в 1-е Московское пехотное училище имени Верховного Совета СССР. Курсантом встретил начало Великой Отечественной войны. Закончив по ускоренной программе учебу, в сентябре 1941 года был направлен на фронт. Лейтенант Поросенков воевал в составе 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии командиром взвода, заместителем командира роты. В марте 1942 года был тяжело ранен и в январе 1943 года, после излечения, был комиссован. Первое время жил в Москве, работал на 2-й мебельной фабрике. С 1952 года жил и работал в городе Санчурск Кировской области, Якутии, Новосибирской области. С 1962 года жил в селе Коктал Панфиловского района Алма-Атинской области Казахстана. Работал в овцесовхозе. Скончался 3 января 1976 года. Награждён орденом Ленина, медалями.

1912

Бедрих Поспишил

чешский математик. Работал в Брно. Основные труды относятся к общей топологии и теории булевых колец. Построил теорию характеров в топологических пространствах.

1912

Сергей Васильевич Руднев

командир 185-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 171-й Идрицкой стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, майор. Родился в селе Ворово ныне Покровского района Орловской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Жил и работал в городе Орёл, в Ставропольском крае, затем в посёлке Григориополь Молдавской ССР. В Красной Армии служил с декабря 1931 по ноябрь 1933 годов, с декабря 1938 по август 1939 годов и с марта 1940 года. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов. Член ВКП(б)/КПСС с 1939 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Воевал командиром огневого взвода, батареи, дивизиона. Сражался на Западном, Центральном, Брянском, Юго-Западном, снова Брянском, Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийских, 1-м Белорусском фронтах. В боях трижды ранен. Участвовал: в приграничных оборонительных боях в Белоруссии, в Смоленском сражении, в боях в Курской области и за город Елец – в 1941 году; в боях на Орловщине в районе посёлка Новосиль, в операции «Марс» и боях в районе города Белый – в 1942; в боях за город Великие Луки – в 1943; в Новосокольнической операции, в освобождении городов Идрица, Себеж, территории Латвии, в боях в районе городов Мадона, Добеле, Ауце – в 1944; в Восточно-Померанской операции с выходом на берег Балтийского моря, в Берлинской операции и прорыве вражеской обороны на Кюстринском плацдарме – в 1945. Командир 185-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 171-й стрелковой дивизии майор Руднев в апреле 1945 при подготовке к прорыву сильно укрепленной обороны противника на плацдарме реки Одер в районе населенного пункта Амт-Кинитц, северо-западнее города Кюстрин (Костшин, Польша), организовал разведку огневой системы на участке наступления дивизии, а затем уничтожил 10 огневых точек, 5 орудий, 2 дзота и большое количество живой силы врага. Находясь непосредственно в боевых порядках пехоты, был тяжело ранен, но продолжал руководить действиями дивизиона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Рудневу Сергею Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 44519) и медали «Золотая Звезда» (№ 6746). После войны служил в составе Группы советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), а затем в 1950-х годах - заместителем командира дивизиона в 675-м гаубичном артиллерийском полку 36-й стрелковой дивизии Забайкальского военного округа (ЗабВО) в городе Чита. С 1955 года подполковник С.В.Руднев - в запасе. Жил и работал в городе Орёл. Умер 11 декабря 1960 года. Похоронен на воинском участке Троицкого кладбища в Орле. Награждён орденами Ленина (31 мая 1945), Красного Знамени (23 января 1945), Александра Невского (24 сентября 1944), Отечественной войны 2-й степени (21 марта 1944), Красной Звезды (5 ноября 1954), 2 медалями «За боевые заслуги» (30 декабря 1942; 20 июня 1949), медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «ХХХ лет СА и ВМФ». Имя Героя носит Берёзовская школа Покровского района Орловской области.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |