-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 108996

Комментариев: 6801

Написано: 117468

Записей: 108996

Комментариев: 6801

Написано: 117468

15 апреля родились... |

1895

Коррадо Альваро (итальянское имя — Corrado Alvaro)

итальянский прозаик, поэт, журналист, театральный критик, сценарист, переводчик. Родился в коммуне Сан-Лука, Реджо-Калабрия, Калабрия, Италия, в семье учителя. Учился в иезуитских школах Рима и Умбрии. В 1919 году окончил Миланский университет. С 1917 года работал журналистом и литературным критиком в газетах Болоньи и Милана. Сотрудничал с газетами: «Коррьере делла сера», «Мондо», «Стампа» и др. Участник Первой мировой войны, офицер итальянской армии. Получил ранение обеих рук. После окончания войны был корреспондентом либеральной газеты «Il mondo» в Париже. В 1925 году поддержал «Манифест антифашистской интеллигенции» («Manifesto degli intellettuali antifascisti») философа Бенедетто Кроче. В конце 1920-х годов, когда режим Муссолини набрал полную силу, Альваро — приверженец антифашистских взглядов, покинул Италию и перебрался в Берлин. На время ему пришлось оставить журналистику. В 1930-х годах путешествовал по Западной Европе, Ближнему Востоку, посетил Советский Союз. Свои наблюдения опубликовал в ряде статей, эссе и книг путевых заметок. В 1938 году издал книгу L’uomo è forte, написанную после пребывания в СССР в защиту прав личности в условиях гнета тоталитаризма. В 1948 году Альваро вместе с Л.Биджаретти и Ф.Йовине основал Профсоюз писателей. После Второй мировой войны Альваро вернулся в Италию. Вновь работал в крупных ежедневных газет в качестве корреспондента, театрального и кинокритика, редактора. В 1947 году был избран секретарём Итальянской ассоциации писателей. Этот пост он занимал до своей смерти в городе Рим, Италия, 11 июня 1956 года.

Творчество

Военной теме Альваро посвятил сборник стихов «Поэзия в хаки» (1917). В это же время изучал лучшие образцы европейской культуры. В 1921 году Альваро опубликовал свой первый роман «Человек в лабиринте» (L’Uomo Nel Labirinto), в котором исследует рост итальянского фашизма в 1920-е годы. Роман свидетельствует о глубоком проникновении автора в мир Пиранделло и Джойса. В 1930 увидела свет повесть «Люди из Аспромонте», в которой автор реалистично изобразил жизнь крестьян Калабрии в годы фашистского режима в Италии. Роман «Недолгая юность» (1946) отличает утонченный психологизм. В 1949 им создана драма «Долгая ночь Медеи». Книга «Почти вся жизнь» (1954) — дневник писателя за 1927—1947. Позже в творчестве Альваро (под влиянием Пруста) развивается и обостряется тенденция к утонченному психологизму (в романе «Короткая юность» и в опубликованных посмертно романах «Мастранджелина» и «Все это было»). В последние годы работал над рассказами, многочисленными статьями и очерками, переводил Л.Толстого и Шекспира. В 1960 и 1961 посмертно были опубликованы романы «Мастранджелина» и «Все случилось». Альваро — автор ряда киносценариев, в том числе, фильмов «Трагическая охота» (1947) и «Горький рис» (номинация на премию «Оскар» 1951 года). Избранная библиография: Polsi, nell’arte, nella leggenda, e nella storia (1912); Poesie grigioverdi (1917); La siepe e l’orto (1920); L’uomo del labirinto (1926); L’amata alla finestra (1929); Vent’anni (1930); Gente in Aspromonte («Люди из Аспромонте», 1930, в 1931 получила премию газеты La Stampa); La signora dell’isola; racconti (1931); Maestri del diluvio; viaggio nella Russia sovietica (1935); L’uomo è forte (1938, в 1940 получила премию Национальной академии Италии); Incontri d’amore (1940); Viaggio in Russia (1943); L’età breve (1946); Lunga notte di Medea, tragedia in due tempi (1949); Quasi una vita. Giornale di uno scrittore (1950, в 1951 удостоен Премии Стрега); Il nostro tempo e la speranza. Saggi di vita contemporanea (1952); Un fatto di cronaca. Settantacinque racconti (1955); Colore di Berlino. Viaggio in Germania (2001).

1895

Морис Генри Берлин (Maurice Henry Berlin, первоначально Мойше-Герш Берлин)

американский предприниматель и изобретатель в области музыкальных инструментов, CEO производителя электрогитар Gibson (1944—1969). Родился в городе Кишинёв, Бессарабская губерния, Российская империя, и был младшим ребёнком в многодетной еврейской семье. В 1900 году с родителями и восемью братьями и сёстрами эмигрировал в США. Рано лишившись родителей, он был вынужден бросить школу после 8 класса и поступить на работу разносчиком в магазин музыкальной компании «Wurlitzer» в Чикаго. После женитьбы на Эльзе Лисер в 1920 году он устроился агентом по продажам в «Martin Band Instrument Company» в Элкхарте (штат Индиана), но уже спустя шесть месяцев основал собственную компанию «Chicago Musical Instrument Company», которую возглавлял до своего выхода на пенсию в 1974 году. «Chicago Musical Instruments» (CMI) производила аккордеоны, пианино, скрипки, различные щипковые и струнные инструменты, и на протяжении ряда лет была крупнейшим в мире дистрибьютором музыкальных инструментов. В 1938 году Морис Берлин изобрёл и запатентовал пластмассовый тонет, получивший широкое распространение в начальных школах страны и в первый же год выпуска достигший продаж на 1 млн долларов. В 1944 году Берлин приобрёл гитарную компанию Gibson, которая в это время была в упадке, и к 1960 году превратил её в крупнейшего производителя электрогитар и щипковых инструментов в мире. Он же стоял за установкой звукоснимателей-хамбакеров на гибсоновских гитарах и в 1946 году заменил их логотип. В 1948 году он сделал другое приобретение — производителя духовых инструментов Olds Band Instrument Company, перевёл её производственные мощности в Фуллертон (Калифорния) и ввёл в производство учебные трубы «Ambassador», вскоре став крупнейшим производителем духовых инструментов в США. В 1957 году CMI приобрела производителя гитар «Epiphone» — основного конкурента Гибсон, переориентировав его продукцию главным образом на азиатский рынок. Среди других успешных проектов Берлина — «William Lewis & Son Co.» (смычковые инструменты), «Turner Musical Instruments» (ставшее распространителем гитар Гибсон в Канаде), «Story & Clark Piano» (производитель пианино), «Symmetricut Reed» (производитель язычковых инструментов), «L.D.Heater Music Company» (гитары, скрипки, духовые инструменты), «Krauth & Benninghofen», «F.A.Reynolds Company» (духовые инструменты, 1964). В 1956 году он выкупил «Lowrey Organ Company» за 250 тысяч долларов; в 1957 году продажи органов Лоури выросли до 1,1 млн долларов, в 1960 году — до 10 млн долларов и к 1969 году — до 50 млн долларов. М.Г.Берлин также содействовал разработке и внедрению на американском рынке электроаккордеона «Cordovox». В 1969 году компания «Chicago Musical Instruments» слилась с базировавшейся в Эквадоре фирмой ECL, была переименована в «Norlin Corporation» (словослияние имён генеральных директоров Norton Stevens и Maurice Berlin), которую в 1974 году возглавил его сын Арнольд Берлин (родился в 1925), и в течение 10 лет пришла в упадок. Умер в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, 1 августа 1984 года.,

1865

Ольга Бознанская (польское имя — Olga Boznańska)

польская художница. Ольга Бознанская родилась в городе Краков, Великое княжество Краковское, Австрийская империя, в семье железнодорожного инженера; её отец был поляком, а мать — француженкой. Училась рисунку с детства, брала уроки у художников Антона Пиотровского и Казимира Похвальского. С 1886 по 1890 год жила в Мюнхене. Так как женщин в мюнхенскую Академию изящных искусств не принимали, Бознанская брала частные уроки у Карла Крихендорфа и Вильгельма Дюрра. О.Бознанская рисовала преимущественно портреты, натюрморты, пейзажи и жанровые сцены. В 1890-х годах, закончив обучение, молодая художница начала выставлять свои работы — в Мюнхене, Варшаве, Берлине, Вене. За картину «Портрет художника Павла Наумена» О.Бознанская на выставке в Вене получила золотую медаль; её «Портрет мисс Мэри Брэм» завоёвывает награду в Лондоне.

Ольга Бознанская. Автопортрет. 1906

В 1896 году она получила премию парижского Общества изящных искусств. В 1898 году Бознанская вступила в Товарищество польских художников «Искусство». В том же году приехала в Париж. В 1900 году она на выставке в лондонской Новой Галерее удостоилась золотой медали и ей был присуждён приз на парижской Всемирной выставке. В том же году О.Бознанская рассталась с художником Юзефом Чайковским, с которым долгие годы была в близких отношениях. В 1901 году состоялась выставка работ О. Бознанской в Питтсбурге. В 1907 году ей присуждается серебряная медаль питтсбургским институтом Карнеги. В 1912 году О.Бознанская, совместно с Клодом Моне и Огюстом Ренуаром, представляет Францию на выставке в Питтсбурге. В 1932 году художница в последний раз посещает Краков. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже ей присуждается Гран-При. Участница венецианского биеннале 1938 года. Умерла в городе Париж, оккупированная нацистами зона Франции, 26 октября 1940 года. Похоронена на кладбище в Монморанси. Награды: Орден Почётного легиона (1912); Орден Возрождения Польши (1938); Золотые Академические лавры.

Избранные работы

«Женщина с японским зонтиком» (1886)

«Портрет женщины (Цыганка)» (1888)

«Бретонка» (1889)

«Именины бабули» (1889)

«Портрет художника Павла Наумена» (1893)

«Девочка с хризантемами» (1894)

«Портрет пани Дыгат» (1903)

«Портрет молодой женщины в белом» (1912)

«Натюрморт с вазой» (1918)

«Цветы» (1921)

1895

Кларк Макконэки (Clark McConachy)

новозеландский профессиональный игрок в снукер и английский бильярд. Родился в регионе Окленд, Новая Зеландия. Кларк обладал удивительной стойкостью и выносливостью как спортсмен. На протяжении 66 лет (с 1914 по 1980) он оставался чемпионом Новой Зеландии по бильярду. Он также был победителем чемпионата мира с 1951 до 1968, пока не уступил чемпионское звание Рексу Уильямсу. В 1932 и 1952 годах Макконэки занимал второе место на чемпионате мира по снукеру. А в 1951 на тренировке он сделал максимальный брейк. Кларк Макконэки всегда был сторонником здорового образа жизни. Он никогда не курил и не пил, но зато каждый день устраивал пробежку в несколько километров, с чем связывают его долгожительство. Кларк был известен ещё и тем, что перед матчем на удачу часто ходил вокруг стола. Умер в городе Окленд, Новая Зеландия, 12 апреля 1980 года. Достижения в карьере: Чемпион мира по бильярду — 1951—1968; Чемпион Новой Зеландии по бильярду — 1914—1980; Чемпионат мира по снукеру финалист — 1932, 1952.

1895

Жанна Маливел (французское имя — Jeanne Malivel)

бретонский дизайнер и иллюстратор, которая вдохновила бретонцев на национальное движение в искусстве Seiz Breur. Жанна была родом из коммуны Лудеак, департамент Кот-д’Армор, Франция. Она возродила искусство гравюро печати в своих иллюстрациях к национальной бретонской книге — История нашей Бретани написанная Жанной Короллер-Данио в 1922 году. Эти иллюстрации были созданы под влиянием раннего синтетизма Поля Гогена и Эмиля Бернара. Этими изображениями восхищался Рене-Ив Крестон, который рассматривал их, как основу для возрождения Бретон-стиля в искусстве. Крестон сотрудничал с Маливел в ряде работ и они вместе создали Seiz Breur (французское арт-движение), которое быстро получило большое влияние. Название движения происходит от народной истории о семи братьях («Seiz Breur» на бретонском) собранных и опубликованных Маливел. Маливел также рисовала работы на фресках, и разрабатывала мебель, вышивку и керамику. Она принимала участие в Международной выставке декоративного искусства и современной индустрии в 1925 году, показывая мебель colloboratively разработанная совместно с Крестоном. Жанна внезапно и преждевременно умерла в городе Ренн, департамент Иль и Вилен, Франция, 2 сентября 1926 года, после этого руководство движения перешло Крестону.

Галерея

Работы Жанны Маливел

Номиноэ торжествует, гравированное дерево для книги История нашей Бретани (1922);

Бретань в будущем, гравированное дерево для книги История нашей Бретани (1922);

Матерь Божия (1925), майолика, музей фаянса в Кемпере;

Председатель, Ренн, музей Бретани.

1895

Тази Гиззат (татарское имя — Таҗи Гыйззә́т), полное имя — Тази Калимуллович Гиззат (Гиззатуллин), Таҗи Калимулла улы Гыйззәтуллин)

татарский драматург. Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1939), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940)

Дом, в котором жил Тази Гиззат

Тази Гиззат родился в деревне Варзи-Омга (Баржы-Омга), Асановская волость, Елабужский уезд, Вятская губерния, Российская империя, ныне Агрызского района Республики Татарстан, в крестьянской семье. В тяжелые предреволюционные годы работал батраком у богатых помещиков и на Боткинских заводах в Вятской губернии. В 1912—1918 годах работал на оружейном заводе в Ижевске, откуда и ушёл в Красную Армию, где прослужил 3 года. Во время службы в армии он впервые раскрыл свой творческий дар. Знакомство с известным драматургом, театральным деятелем и режиссёром Каримом Тинчуриным также сыграло важную роль в жизни Т.Гиззата. Именно К.Тинчурин помог устроиться Гиззату в театральную студию режиссёра Зайни Султанова в Самаре. Уехав из Самары, Гиззат работал в Оренбургском татарском драматическом театре, под руководством Ильяса Кудашева-Ашказарского — одного из основоположников татарского театрального искусства. Т.Гиззат также работал в Елабужском и Московском татарских театрах, академическом театре имени Г.Камала, на этой сцене были поставлены и его первые пьесы. Постепенно у Тази Гиззата проявляется тяга к драматургии. Будучи выходцем из крестьянской семьи, Тази Гиззат хорошо знал жизнь татарского крестьянства и рабочего класса, также он был хорошим знатоком фольклора. Всё это, а также дружба с корифеями татарского театра К.Тинчуриным, И.Кудашевым-Ашказарским, 3.Султановым повлияло на профессиональный облик первых пьес Тази Гиззата, на их высокое мастерство. В 1942—1944 работал ответственным секретарем Союза писателей Татарстана. Член КПСС с 1942 года.

Творчество

Одна из самых известных пьес Гиззата драма «Наемщик» (1925), премьера которой состоялась в декабре 1928 года. Режиссёр спектакля С.Валеев-Сульва, музыку к драме написал известный композитор Салих Сайдашев. Вместе с композитором Джаудатом Файзи Гиззат создает первую татарскую музыкальную комедию «Башмачки» (1953). Всего Т.Гиззат создал 37 пьес среди которых «Потоки» (1937); «Искры» (1934); «Бишбулек» (1938); «Священное поручение» (1946); «Жертва эгоизма» (1950) и другие. Также Тази Гиззат плодотворно занимался переводами на татарский язык пьесы С.В.Михалкова и А.Е.Корнейчука. Тази Калимуллович Гиззат умер в городе Казань, ТАССР, РСФСР, СССР, 7 мая 1955 года. Похоронен на Татарском кладбище в Казани. Пьесы драматурга-классика Тази Гиззата внесли значительный вклад в развитие татарской драматургии.

Мемориальная доска в Казани.

Память: Его именем названы улицы в Вахитовском районе города Казань, в городе Елабуга и в городе Азнакаево. Звания и награды: Орден «Знак Почёта» (31 января 1939); Заслуженный деятель искусств ТАССР (1939); Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940). Источники: Татарский энциклопедический словарь. Казань, Институт Татарской энциклопедии Академии Наук Республики Татарстан, 1998 — Страница 146.

1896

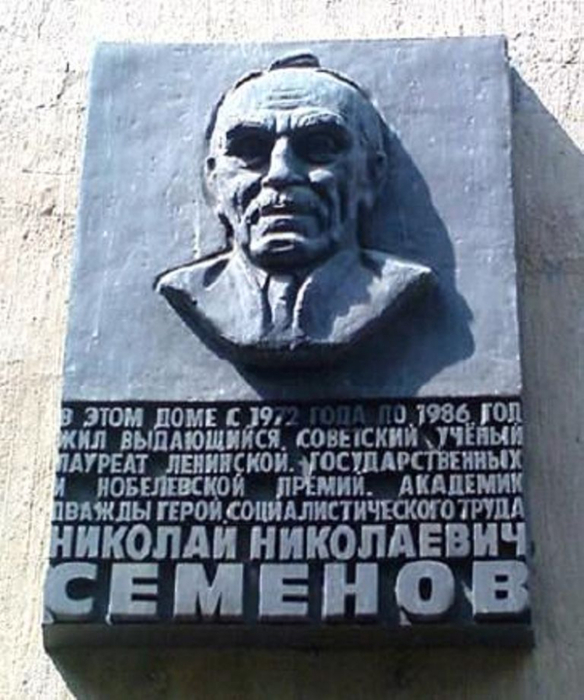

Николай Николаевич Семенов

крупнейший советский ученый в области физической химии, естествоиспытатель, основатель научной школы, директор Института химической физики (ИКФ) (город Москва), академик Академии Наук СССР. Родился в городе Саратов. В 1913 году он окончил реальное училище в Самаре. Еще в старших классах школы увлекался химией, имел небольшую домашнюю лабораторию и читал много книг по химии и физике. Уже тогда он начал понимать, что будущее теоретической химии должно быть связано с великими достижениями физики начала XX века. Именно по этой причине он поступил в 1913 году на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и окончил его в 1917 году. Семёнов мечтал, изучив подробно физику, применять свои знания к изучению химии. В университете с 1914 года Семёнов начал заниматься научной работой под руководством создателя отечественной школы физиков профессора А.Ф.Иоффе. Будучи студентом, он написал несколько научных статей по столкновению электронов с молекулами и по теории прохождения электричества через газы. В 1918-1920 годах Семёнов преподавал в Томском технологическом институте и Томском университете на кафедре физики. В 1920 году был приглашен А.Ф.Иоффе в Ленинградский государственный физико-химический рентгеновский институт, где возглавил лабораторию электронных явлений. С 1927 года Семёнов руководитель химико-физического сектора, на основе которого в 1931 году был организован Институт химической физики, которым он руководил в течение 55 лет (1931-1986). Работы, проведенные в 1926-1927 годах в лаборатории электронных явлений, привели к открытию цепных разветвленных химических реакций. Это открытие принадлежит к крупнейшим научным событиям XX века. Оно на многие последующие годы определило как судьбу самого Семёнова, так и развитие ряда важнейших областей химии и физики. Огромная заслуга Семёнова состоит в создании общей теории цепных процессов. Результаты этой работы обобщены в классической монографии Семёнова «Цепные реакции», изданной в 1934 году в СССР, а в 1935 году в Англии. Монография послужила мощным толчком к развитию работ по химической физике и химической кинетике во всем мире. Общая теория цепных реакций, созданная Семёновым, основывалась на высокой реакционной способности атомов и радикалов, образующихся в реакции зарождения цепей и в их последующих реакциях с исходными молекулами, ведущими к продолжению и разветвлению цепей. Возникающий лавинообразный процесс приводит к цепному взрыву, который во времени растет по экспоненте (закон Семёнова) или прекращается в результате гибели активных центров на стенке или в объеме. Теория Семёнова объяснила такие необычные для химии факты, как резкую зависимость скорости реакции от небольших изменений давления, от добавок инертного газа, от диаметра реакционного сосуда и состояния его стенок. Монография «Цепные реакции» закрепила за Семёновым и руководимым им институтом роль мирового лидера в области химической кинетики. В 1920-х годах Семёновым был открыт механизм теплового электрического пробоя диэлектриков и создана его теория. Семёнов показал, что при подведении к диэлектрику достаточно большой разности потенциалов и возникновении тока теплоотвод во внешнюю среду не в состоянии компенсировать теплоприход, начинается прогрессивный разогрев, диэлектрик расплавляется и становится проводником. Эти представления были строго математически сформулированы, подтверждены экспериментально и позволили вычислить пробивные потенциалы из данных по теплопроводности и электропроводности вещества. Работы по физике теплового пробоя диэлектриков привели Семёнова в 1926-1927 годах к созданию тепловой теории самовоспламенения горючих газов. При температурах, лежащих ниже температуры самовоспламенения, в газе с небольшой скоростью идет химическая реакция, а теплоотвод через стенку в наружную среду компенсирует теплоприход от реакции. С увеличением температуры скорость реакции растет и создаются условия, когда теплоотвод не успевает компенсировать теплоприход и развивается тепловая лавина, приводящая к самопроизвольному взрыву. Таким образом, Семёнов установил, что химический взрыв бывает двух типов: тепловой и цепной. Это подтвердилось и в ядерных взрывах. Термоядерный взрыв имеет тепловой, а атомный – цепной характер. 31 января 1929 года Семёнов был избран членом-корреспондентом, а 29 марта 1932 года – действительным членом (академиком) Академии Наук СССР. В 1930-е годы в Институте химической физики под руководством Семёнова подробно была изучена кинетика реакций горючих газов, что позволило количественно предвычислять из кинетических данных температуру самовоспламенения при определенном давлении или давление самовоспламенения при данной температуре. Работы по самовоспламенению позволили Семёнову и его школе создать общую современную теорию распространения пламени, детонации, горения и взрыва газообразных, жидких и твердых веществ. В начале Великой Отечественной войны Институт химической физики (ИХФ) был эвакуирован в Казань, где в 1941-1943 годах Семёнов работал по оборонной тематике. В 1943 году ИХФ был переведен в Москву. Семёнов, как создатель теорий цепных разветвленных реакций, горения и взрывов, четко понимал значение работ по использованию атомной энергии в мирных и военных целях. В конце 1945 года Семёнов обращается в правительство с предложением об активном привлечении его лично и руководимого им института к созданию атомного оружия. Семёнов формулирует целый ряд задач, которые ИХФ должен был решить теоретически и экспериментально своими силами и силами ряда сотрудников из других организаций. Постановлением Совета Министров СССР от 9 апреля 1946 года ИХФ был привлечен к созданию ядерного оружия. Институту было поручено проведение расчетов, связанных с конструированием атомных бомб, измерение необходимых констант и подготовка полигона и оборудования для оценки поражающего действия ядерного оружия. Для проведения этих работ в ИХФ был создан специальный сектор с рядом отделов и лабораторий. Под руководством Семёнова институт выполнил все задания и внес весомый вклад в создание нашего ядерного оружия, которое ликвидировало монополию США и способствовало длительному сохранению мира на Земле. В послевоенные годы в ИХФ и во многих лабораториях мира было показано, что по цепному механизму осуществляются процессы крекинга, полимеризации, галоидирования, окисления. Семёнов всегда стремился увязать научные исследования с запросами практики. Он и его ученики вложили много сил и энергии в изучение процессов окисления природного газа, получение ценных кислородсодержащих соединений при окислении индивидуальных углеводородов и их смесей. Идеи Семёнова о значении химической кинетики для установления количественной связи между строением реагирующих веществ и их реакционной способностью нашли яркое воплощение в монографии «О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности». Ее первое издание вышло в 1954 году, второе – в 1958 году, она была переведена на несколько иностранных языков. В монографии Семёнов обобщил большой материал по реакционной способности радикалов, уделив специальное внимание конкуренции между цепными, молекулярными и ионными реакциями. Середина 1950-х годов – важный период в жизни и творческой деятельности Семенова. В 1956 году Семёнову совместно с англичанином Сирилом Норманом Хиншелвудом была присуждена Нобелевская премия по химии за работы по механизму химических реакций. Семёнов первый и пока единственный химик в истории России, получивший Нобелевскую премию по химии. В конце 1950-х – начале 1960-х годов Семёнов со свойственными ему энергией и энтузиазмом инициирует и поддерживает развитие ряда новых научных направлений в физике, химии и биологии. Он и его школа внесли существенный вклад в кинетику биологических процессов и проблемы онкологии; кинетику полимеризационных процессов и создание новых материалов; химию высоких энергий, химию низких температур и получение энергоемких веществ; ядерную химию и развитие новых физических методов изучения строения вещества; металлокомплексный и ферментативный катализ. Одновременно Семёнов и его ученики уделяют много внимания и развитию цепных реакций. Прямое определение в середине 1960-х годов методом электронного парамагнитного резонанса концентраций атомов и радикалов в реакции горения водорода явилось подтверждением предсказаний теории, сделанных Семёновым еще в 1934 году. На 1960-е годы приходится открытие Семёновым с его учениками в реакциях фторирования энергетических разветвлений цепей, также подтвердившее раннее предвидение Семёнова о возможном участии в процессе разветвления возбужденных молекул. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1966 года директору Института химической физики Семёнову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».В 1972 году в ИХФ Семёнов возродил лабораторию цепных процессов и сам её возглавил. В период 1972-1982 годов им и его сотрудниками обнаружены и изучены особенности цепных разветвленных реакций, связанные с участием адсорбированных носителей цепей. Детализированы реакции взаимодействия цепей, связь между цепным и тепловым воспламенением. Многолетняя жизнь Семёнова в науке неразрывно связана с его педагогической деятельностью, с его ролью как учителя и главы крупнейшей отечественной научной школы. В 1944 году Семёнов организовал на химическом факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова кафедру химической кинетики, которой он заведовал более 40 лет. Под руководством Семёнова кафедра внесла огромный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов по химической кинетике и химической физике. Среди выпускников кафедры несколько академиков и членов-корреспондентов Академии Наук СССР, много профессоров и докторов наук. Семёнов являлся также одним из основателей Московского физико-технического и Московского инженерно-физического институтов. Семёнов всегда придавал огромное значение работе с молодежью. Внимательное и доброжелательное отношение к ученикам в сочетании с огромным талантом, трудолюбием и величайшей интуицией помогли Семёнову внести огромный вклад в науку двадцатого столетия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1976 года директор Института химической физики Семёнов Николай Николаевич награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и Молот».Семёнов вел огромную научно-организационную и общественную деятельность. Он возглавлял Отделение химических наук Академии Наук СССР (1957-1963), был вице-президентом Академии Наук СССР (1963-1971), а с 1971 года и до конца жизни – членом Президиума Академии Наук СССР. Семёнов был председателем правления Всесоюзного общества «Знание», председателем общества «СССР – Швеция», принимал деятельное участие в Паугошском движении. Семёнов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, член ВКП(б)/КПСС с 1947 года. Семёнов был избран в состав 14 иностранных академий наук, ему была присуждена почетная степень Honoris causa восьми известных университетов мира. Жил в городе-герое Москве. Скончался 25 сентября 1986 года, на 91-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён девятью орденами Ленина (10 июня 1945, 29 октября 1949, 1953, 1954, 8 мая 1956, 14 апреля 1966, 1971, 14 апреля 1976, 18 декабря 1981), орденами Октябрьской Революции (14 апреля 1986), Трудового Красного Знамени (10 июня 1946), медалями "За оборону Ленинграда" (1946), "За доблестный труд в Великой Отечесвтенной войне 1941-1945 гг." (1946), другими медалями. Лауреат Ленинской премии (1976), Сталинской премии II степени (1941, 1949), Нобелевской премии по химии (1956). Награждён Большой золотой медалью имени М.В.Ломоносова Академии Наук СССР (1970). Почётный член Академии наук в Бангалоре (Индия, 1959), Венгерской академии наук (1961), Нью-Йоркской академии наук (США, 1962), Румынской академии наук (1965). Иностранный член Национальной академии наук США (1963), Академии наук ГДР (1966), Болгарской академии наук (1969), Польской академии наук (1974), Академии наук Франции (1978), Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина" (1955), Чехословацкой академии наук (1965). Почетный член многих научных обществ и университетов Индии, Великобритании, Бельгии, Италии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, Польши, США. Бюст Н.Н.Семёнова установлен на его родине – в Саратове. На доме в Москве, в котором жил учёный, на здании Томского политехнического института, где он учился в аспирантуре, а также на зданиях химического факультета Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, где он работал, установлены мемориальные доски. Его именем назван Институт химической физики Российской Академии Наук (1988). Учреждена Золотая медаль Российской Академии Наук его имени (1996).

Надгробный памятник Установлен на Новодевичьем кладбище в Москве (участок 10, ряд 4, место 3).

Бюст Н.Н.Семёнова установлен на его родине – в Саратове

Мемориальная доска установлена в Москве на доме, в котором в 1972-1986 годах жил Н.Н.Семёнов.

Мемориальная доска установлена в Томске на здании Политехнического института (проспект Ленина, 43), где в 1918-1920 годах Н.Н.Семёнов учился в аспирантуре. Открыта в 1996 году.

Мемориальная доска установлена на здании химического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (Ленинские горы, владение 1, строение 3), в котором в 1953-1986 годах работал Н.Н.Семёнов.

Мемориальная доска установлена на фасаде Главного здания Физико-Технического института имени А.Ф.Иоффе в Санкт-Петербурге (улица Политехническая, дом 26).

Мемориальная доска установлена на главном здании Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (улица Политехническая, 29). Открыта в 1994 году. Архитектор Ю.И.Уханов. Сочинения: Цепные реакции, Москва - Ленинград, 1934; О некоторых проблемах кинетики и реакционной способности, 2-е издание, Москва, 1958; Наука и общество, Москва, 1973. Литература: Н.Н.Семенов, составитель Н.М.Эмануэль, 2-е издание, Москва, 1966 (Академия Наук СССР, Материалы к биобиблиографии ученых СССР, серия наук, выпуск 38).

1896

Герхард Физелер (немецкое имя — Gerhard Fieseler)

немецкий лётчик-ас первой мировой войны, авиаконструктор и предприниматель 1930-х годов. Родился в Бонне на Рейне. Вступил в германскую авиацию в 1915 году, в возрасте 18 лет, но авария во время тренировочной подготовки отправила его в госпиталь до февраля 1916 года. Направленный на фронт летать на разведчиках, он служил в октябре 1916 года во Flieger Abteilung (A) 243, а затем в FA 41. Получив в мае 1917 года перевод на истребители, он был направлен на Македонский фронт в Jasta 25, летавшую поначалу на самолётах «Roland D.II», и присоединился к ней 12 июля. Всего Физелер одержал 22 победы, но лишь 19 из них были официально засчитаны, впрочем, вскоре после своей первой победы он серьёзно заболел и с 21 сентября по 5 ноября в боях не участвовал. Герхард Физелер был награждён Железным крестом обоих классов, золотым крестом Военных заслуг ( 3 сентября 1918 года ), австрийским серебряным крестом Заслуг с короной, а также всеми степенями болгарского солдатского креста "За храбрость". Принято считать, что его боевой счёт составляет 19 побед, но в сентябре 1918 года он мог записать себе ещё 2-х сбитых из Escadrille № 506, но эти 2 победы (16 и 17 сентября) не были официально подтверждены. Также в cентябре он сражался с су - лейтенантом Д.Коста, французским асом с 8 победами из Spa. 531, причём француз был тяжело ранен ( в список побед Физелера этот бой тоже не вошёл, так как немецкий пилот не заявлял о ней ). Он получил производство в офицеры в октябре 1918 года и вошёл в историю как самый результативный выживший лётчик на Восточном театре военных действий. После войны он стал знаменитым авиаконструктором и воздушным пилотом - акробатом. Между 1928 и 1934 годами он 5 раз становился чемпионом мировых состязаний по воздушной акробатике во Франции. В 1930 г. Физелер приобрел планерную фирму «Зегель флюгцойгбау Кассель», которая с 1932 г. стала называться «Физелер флюгцойгбау». Вскоре фирма построила свой первый самолет-биплан «F-2», на котором Физелер в 1934 г. выиграл чемпионат мира по воздушному пилотажу. К 1935 г. фирма «Физелер» включилась в государственную программу строительства военной авиации и приступила к лицензионному выпуску самолетов других фирм. Первыми лицензионными самолетами стали Хейнкели «He 46», «He 51» и «He 72». В апреле 1939 г. фирма получила новое название «Герхард Физелер верке ГмбХ» («Gerhard Fieseler Werke G.m.b.H.»). Именно его компанией был создан знаменитый самолёт Второй Мировой войны «Fieseler» «Fi.156» "Storch". Основную ее продукцию составляли самолеты «Fi 156», «Bf 109» и «Fw 190», а также крылатая ракета «Fi 103». Физелер скончался в городе Кассел, Гесен, ФРГ, 1 сентября 1987 года.

1897

Полиект Николаевич Челишвили

бригадир проходчиков шахты Юго-Восточная треста «Ткибулшахтстрой». Родился в селении Ткибули Кутаисского уезда Кутаисской губернии, ныне город в составе края Имеретия Грузии, в семье шахтера. Грузин. В 1908 году окончил трехклассную сельскую школу. В 1912 году пришел работать на каменноугольные копи. В 1916 году был мобилизован в армию, служил в 1-м грузинском полку. Участник 1-й мировой войны, воевал на Кавказском фронте. После революции, в составе рабочего батальона участвовал в установлении советской власти в Грузии. В 1918 году вернулся на шахту. В течение 17 лет работал на шахтах Ткибули забойщиком и крепильщиком. В 1934-1936 года был председателем колхоза имени Димитрова в Ткибульском районе, затем вновь вернулся на шахту. В 1938 году возглавил бригаду проходчиков. На практике изучил горное дело, становится мастером добычи угля. В течение Великой Отечественной войны бригада Челишвили работала на самых ответственных участках. Бригада ударно работала на проходке шахты «Восточная». И в том, что эта шахта быстро вошла в строй действующих предприятий, - немалая заслуга Челишвили и его бригады, обеспечившей на переднем крае обороны Кавказа снабжение топливом заводов и фабрик Грузии. В 1944 году на строительстве шахты «Юго-Восточная» проходка вентиляционной и откаточной штолен была поручена бригаде Челишвили. Правильно расставив людей, соблюдая цикл проходки, проходчики добились выдающихся успехов. Работа пошла особенно хорошо после того, как бригада получила породопогрузочные машины КМП-1. В 1945 году вступил в компартию. В 1945 и 1946 годах бригада Челишвили работала с рекордными показателями: при утвержденном темпе проходки 75 метров в месяц, она проходила 115-120 метров. Бригадир хорошо организовал труд проходчиков. За годы своей работы Челишвили обучил шахтерскому мастерству свыше 40 человек. В бригаде Челишвили за 15 лет не было ни одного случая травматизма и аварий. Все пройденные им выработки получили отличную оценку. Присвоено персональное звание горного мастера. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов работы, обеспечивающих значительный рост производительности труда Челишвили Полиекту Николаевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом районного Совета, был членом республиканского Совета профсоюзов Грузии. В июне 1965 года вышел на пенсию. Жил в городе Ткибули. Умер. Награжден двумя орденами Ленина (28 августа 1948; 4 сентября 1948), «Знак Почета» (14 апреля 1942), медалями.

1898

Ричард Иванович Головановский

советский военный деятель, Генерал-майор артиллерии (1943 год). Ричард Иванович Головановский родился в городе Виндава, Российская империя, ныне Вентспилс, Латвия.

Первая мировая и гражданская войны

В 1916 году был призван в ряды Русской императорской армии, а в 1917 году вступил в Красную гвардию. В мае 1918 года был призван в ряды РККА и направлен на учёбу на 1-е Советские Петроградские командные курсы, после окончания которых в декабре был назначен на должность командира взвода в составе 2-го легко-артиллерийского дивизиона (8-я экспедиционная дивизия, а с мая 1920 года — Карельский боевой артиллерийский участок), а с ноября 1920 года назначался на должности коменданта, помощника командира и командира батареи воздушной обороны Петрограда. Принимал участие в боевых действиях под Петроградом и в Карелии.

Межвоенное время

В феврале 1923 года был уволен в запас, после чего был назначен на должность начальника учебного батальона Петроградской губернской милиции. В феврале 1924 года был во второй раз призван в ряды РККА, после чего исполнял должность заведующего учебной частью учебной батареи Сибирского военного округа. В октябре 1925 года после окончания Высшей школы физподготовки имени В.И.Ленина был направлен во 2-ю Приамурскую отдельную Краснознамённую дивизию, где служил на должностях заведующего физподготовкой и командира учебной батареи дивизии. Принимал участие в конфликте на КВЖД. С октября 1931 года служил в составе 26-й Сталинской стрелковой дивизии на должностях командира артиллерийского дивизиона 78-го стрелкового полка и начальника штаба 26-го артиллерийского полка. В июле 1933 года был назначен на должность помощника командира 12-го артиллерийского полка по строевой части, в марте 1934 года — на должность начальника артиллерии Сучанского укрепрайона, в мае 1935 года — на должность командира и комиссара 35-го артиллерийского полка (35-я стрелковая дивизия), в июле 1937 года — на должность начальника артиллерии 69-й стрелковой дивизии, а в июне 1938 года — на должность командира 10-го гаубичного артиллерийского полка (10-я стрелковая дивизия). Головановский в конце июня 1938 года приказом НКО был уволен в запас по статье 44, пункт «в», но в сентябре 1939 года восстановлен в кадрах РККА и назначен на должность начальника артиллерии 182-й стрелковой дивизии, в мае 1940 года — на должность помощника начальника артиллерии 21-го стрелкового корпуса (Московский военный округ), а в августе того же года — на должность начальника артиллерии 20-го стрелкового корпуса.

Великая Отечественная война

С началом войны Головановский находился на прежней должности. Корпус принимал участие в боевых действиях в районе Минска, Могилёва и Чаус. 25 июля 1941 года во время Смоленского сражения корпус попал в окружение в районе Кричева, из которого Головановский вместе с группой бойцов 12 декабря вышел в районе Ельца. В январе 1942 года был назначен на должность начальника артиллерии 8-го кавалерийского корпуса, который принимал участие в наступательных боевых действиях под Москвой, а также в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции, с сентября вёл боевые действия на Воронежском фронте, с ноября участвовал в контрнаступлении под Сталинградом, а затем в Ворошиловградской наступательной операции. 25 февраля 1943 года был назначен на должность командира 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, который с марта вёл оборонительные боевые действия на реке Северский Донец. В сентябре 1943 года по состоянию здоровья был назначен на должность начальника Рязанского артиллерийского училища, а в августе 1944 года — на должность начальника 3-го Ленинградского артиллерийского училища.

Послевоенная карьера

После окончания войны находился на прежней должности. В мае 1947 года был назначен на должность помощника начальника по строевой части Артиллерийской академии имени Ф.Э.Дзержинского, а в 1950 году — на должность старшего преподавателя военной кафедры Московского института цветных металлов и золота имени М.И.Калинина.Генерал-майор артиллерии Ричард Иванович Головановский в марте 1952 года вышел в отставку. Умер в городе Москва, РСФСР, СССР, 3 января 1962 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Награды: Два ордена Ленина; Три ордена Красного Знамени; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; Иностранный орден. Литература: Коллектив авторов. Великая Отечественная: Комкоры. Военный биографический словарь / Под общей редакцией М.Г.Вожакина. — Москва; Жуковский: Кучково поле, 2006. — Том 2. — Страницы 51—52. — ISBN 5-901679-12-1.

1898

Ян Тёниссен (нидерландское имя — Jan Teunissen)

голландский режиссёр 1930-х годов, автор первого голландского звукового фильма. Дебютировал в начале 30-х короткометражными авангардными фильмами «Pierement» (1931) и «Vrijdagavond» (1932). Был режиссёром первого официального звукового фильма «Вильгельм Оранский» (1934, нидерландское название — Willem van Oranje). Когда фильм провалился, оставил режиссёрскую профессию. Работал монтажёром. Во время второй мировой войны Тёниссен возглавил Киногильдию Нидерландской Палаты Культуры (нидерл. Filmgilde der Nederlandsche Kultuurkamer), орган для обязательного вступления всем кинодеятелям во время оккупации. Снял несколько пропагандистских фильмов. По этим причинам после войны был отлучён от работы в кино и получил тюремный срок за коллаборационизм. Умер в городе Гаага, Нидерланды, 24 декабря 1975 года.

Фильмография

Режиссёр и сценарист: 1934 — Willem van Oranje; Ассистент режиссёра; 1935 — De big van het regiment. Монтаж: 1936 — Amsterdam bij nacht; 1936 — Kermisgasten; 1936 — Merijntje Gijzen’s jeugd; 1936 — Op een avond in mei…; 1937 — Drie wenschen; 1937 — Pygmalion; 1938 — Vadertje Langbeen; 1938 — Veertig jaren; 1939 — De spooktrein; 1939 — Morgen gaat het beter!; 1940 — Ergens in Nederland.

1899

Кёртис Бернхардт (немецкое имя — Curtis Bernhardt; имя при рождении — Курт Бернхардт, Kurt Bernhardt)

немецкий кинорежиссёр, с 1940 года работавший в Голливуде, «где создал себе репутацию „женского режиссёра“ с редкими забегами в жанр саспенса». Бернхардт начал режиссёрскую карьеру в Германии, после 1933 года ставил фильмы во Франции и Англии, а затем переехал в Голливуд, где с 1940 года стал работать на студии «Уорнер бразерс». «То, что Кёртис Бернхардт сравнительно мало известен, связано с тем, что он поставил свой первый голливудский фильм только в 1940 году, когда ему был 41 год». Кинокритик Хэл Эриксон отмечает, что "некоторые восхваляли американские фильмы немецкого режиссёра Кёртиса Бернхардта как «женские фильмы»; другие высмеивали их как «плаксивые». К числу лучших голливудских фильмов Бернхардта относятся мелодрамы «Украденная жизнь» (1946) и «Оплата по требованию» (1951) с Бетт Дейвис, «Моя репутация» (1946) с Барбарой Стэнвик, «Голубая вуаль» (1951) с Джейн Уаймен, а также фильмы нуар «Конфликт» (1945) с Хамфри Богартом, «Одержимая» (1947) с Джоан Кроуфорд и «Высокая стена» (1947) с Робертом Тейлором. Бернхард снял четырёх актрис в ролях, за которые они были удостоены номинаций на Оскар: Джоан Кроуфорд — в фильме «Одержимая» (1947), Джейн Уаймен — в фильме «Голубая вуаль» (1951), Джоан Блонделл — роль второго плана в фильме «Голубая вуаль» (1951) и Элинор Паркер — в фильме «Прерванная мелодия» (1955).

Жизнь и карьера в Европе

Кёртис Бернхардт (имя при рождении — Курт Бернхардт) родился 15 апреля 1899 года в городе Вормс, Германия, в еврейской семье. Получив актёрское образование в Государственной школе драматических искусств во Франкфурте-на-Майне, Бернхардт работал театральным актёром и продюсером в Берлине, а в 1926 году обратился к кинорежиссуре с фильмом «Сирота из Ловуда» (1926), которая представляла собой немецкую киноверсию романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». В 1929 году Бернхардт поставил первый звуковой фильм студии «УФА», драму «Последняя рота», действие которой происходит во время Первой мировой войны. В течение многих лет Бернхардт работал в Германии, «однако его еврейское происхождение к 1933 году сделало его жизнь там невозможной — он был арестован Гестапо и совершил отчаянный подпольный побег во Францию». Уехав из Германии после прихода Гитлера к власти, Бернхардт ставил фильмы во Франции и Англии. Одной из лучших его европейских картин стала криминальная драма «Перекрёсток» (1938), герой которой потерял память после контузии во время Первой мировой войны. Получив новое имя, он вырос в крупного предпринимателя и уважаемого члена общества, однако двадцать лет спустя его обвинили в том, что в прошлом он был гангстер, которого разыскивает полиция. Фильм произвёл настолько сильное впечатление, что на него было сделано два ремейка: «Ботинки мертвеца» (1940) — в Великобритании и «Перекрёсток» (1942) — в США на студии «Метро-Голдвин-Майер». Когда Европа стала погружаться в войну, в 1939 году Бернхардт уехал в Америку.

Работа в Голливуде в 1940-е годы

Несмотря на недостаточно хорошее знание английского языка, в 1940 году Бернхардту предложили семилетние контракты как студия «Уорнер бразерс», так и «Метро-Голдвин-Майер». Большинство эмигрантов выбрали бы предложение «MGM», которая считалась самой утончённой среди киностудий, но Бернхардт пошёл на «Уорнер», студию, известную своим крутым реализмом. Голливудская карьера Бернхардта началась с музыкальной комедии «Любовь вернулась ко мне» (1940) с Оливией де Хэвиллэнд, которая привлекла к нему позитивный интерес. На студии «Уорнер» Бернхардт работал со многими знаменитыми актрисами, в частности, он снял Мириам Хопкинс в мелодраме «Дама с рыжими волосами» (1940), Оливию де Хэвиллэнд и Айду Лупино — в исторической драме «Преданность» (1946) о сёстрах Бронте, Барбару Стэнвик — в мелодраме «Моя репутация» (1946), Бетт Дейвис — в мелодраме «Украденная жизнь» (1946). В 1945 году Бернхардт поставил свой первый фильм нуар «Конфликт» (1945) с Хамфри Богартом в главной роли, за ним последовала нуаровая психиатрическая мелодрама «Одержимая» (1947) с Джоан Кроуфорд. В 1947 году контракт Бернхардта со студией «Уорнер» истёк, после чего он ненадолго перебрался на студию «Метро-Голдвин-Майер». «По иронии судьбы, он затем с удовольствием вспоминал производственные методы сборочного конвейера на „Уорнер“ по сравнению с днями на „MGM“, где он чувствовал себя вынужденным подчиняться прихотям звёзд и служить под диктовку шефа студии Луиса Б.Майера». Бернхардту удалось поставить два более или менее приличных фильма за время короткого пребывания на «MGM»: нуаровую «саспенс-драму „Высокая стена“ (1947), один из лучших фильмов Роберта Тейлора средней части его карьеры, и мелодраму „Доктор и девушка“ (1949) с участием привлекательного Гленна Форда».

Работа в Голливуде в 1950-е годы

В 1950 году на один фильм Бернхардт перебрался на студию «Коламбиа», сняв во второй раз Богарта в «безнадёжном» романтическом боевике «Сирокко» (1951), действие которого происходит в 1925 году в Дамаске. Вскоре Бернхардт ненадолго перешёл на студию «РКО Радио Пикчерс», «которая вступила в своё последнее хаотичное десятилетие». Там он снял Джейн Уаймен в достаточно успешной мелодраме «Голубая вуаль» (1951), ремейке одноимённого французского фильма 1942 года. В 1952 году на студии «Метро-Голдвин-Майер» он снял Лану Тёрнер мюзикле «Весёлая вдова» (1952), в основу которого была положена одноимённая оперетта Легара. Затем, в 1953 году на студии «Коламбиа» он снял Риту Хейворт и Хосе Феррера в музыкальной мелодраме «Мисс Сэди Томпсон» (1953). После непродолжительной режиссёрской работы в Европе в начале 1960-х годов, Бернхардт выступил продюсером и режиссёром своей последней голливудской картины «Поцелуй для моего президента» (1964) о первой женщине-руководителе крупной корпорации с участием Полли Берген и Фреда Макмюррея. В середине 1960-х годов Бернхардт ушёл на пенсию по состоянию здоровья. Кёртис Бернхардт умер в своём доме в Пасифик Пэлисейдс, штат Калифорния 22 февраля 1981 года. Фильмография: 1926 — Мучения ночи / Torments of the Night (как Курт Бернхардт); 1926 — Сирота из Ловуда / Orphan of Lowood (как Курт Бернхардт); 1927 — Детская душа жалуется / Kinderseelen klagen euch an (как Курт Бернхардт); 1927 — Девушка с пятью нулями / Das Mädchen mit den fünf Nullen (как Курт Бернхардт); 1928 — Король мошенников / The Prince of Rogues (как Курт Бернхардт); 1929 — Последний форт / The Last Fort (как Курт Бернхардт); 1929 — Женщина, которая желанна / The Woman One Longs For (как Курт Бернхардт); 1930 — Человек, который убийца / L’homme qui assassina (как Курт Бернхардт); 1930 — Последняя рота / The Last Company (как Курт Бернхардт); 1932 — Бунтарь / The Rebel (как Курт Бернхардт); 1933 — Туннель / Le tunnel (как Курт Бернхардт); 1934 — Золото на улице / L’Or dans la rue; 1937 — Мой любимый бродяга / Le vagabond bien-aimé (как Курт Бернхардт); 1938 — Перекрёсток / Carrefour (как Курт Бернхардт); 1940 — Ночь в декабре / Night in December (как Курт Бернхардт); 1940 — Любовь вернулась ко мне / My Love Came Back (как Курт Бернхардт); 1941 — Дама с рыжими волосами / Lady with Red Hair (как Курт Бернхардт); 1941 — Девушка на миллион / Million Dollar Baby; 1945 — Конфликт / Conflict; 1946 — Преданность / Devotion; 1946 — Украденная жизнь / A Stolen Life; 1946 — Моя репутация / My Reputation; 1947 — Высокая стена / High Wall; 1947 — Одержимая / Possessed; 1949 — Доктор и девушка / The Doctor and the Girl; 1951 — Сирокко / Sirocco; 1951 — Оплата по требованию / Payment on Demand; 1951 — Голубая вуаль / The Blue Veil; 1952 — Весёлая вдова / The Merry Widow; 1953 — Мисс Сэди Томпсон / Miss Sadie Thompson; 1954 — Красавчик Браммелл / Beau Brummell; 1955 — Прерванная мелодия / Interrupted Melody; 1956 — Габи / Gaby; 1960 — Стефани в Рио / Stefanie in Rio; 1962 — Дамон и Пифий / Il tiranno di Siracusa; 1964 — Поцелуи для моего президента / Kisses for My President.

1899

Пайрав (настоящее имя — Атаджан Сулаймони)

таджикский поэт. Учился в Бухаре и Мерве (ныне Мары). В 1916 г. поступил в Каганское русское реальное училище, за что подвергался преследованиям религиозных фанатиков. В первых стихах (1920) воспевал революцию в Бухаре. Во 2-й половине 1920-х гг., творчески освоив и внедрив традиции В.В.Маяковского в таджикскую литературу, писал о социалистическом строительстве, освобождении женщины и борьбе народов против колониализма. Первый сборник стихов «Цветы литературы» вышел в 1931 г. Лирика поэта злободневна, динамична, обладает большой эмоциональной силой.

1900

Владимир Якумович Карасев

токарь-наладчик Кировского завода, город Ленинград. Родился в городе Пенза, в семье служащего и швеи. В возрасте 11 лет, сбежав из дому от измывавшейся над ним мачехи, стал юнгой. Участвовал в Октябрьской революции, в подавлении Кронштадтского мятежа. На флоте прослужил до 1924 года. В 1926 году устроился слесарем-механиком на пробочный завод имени Семашко в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). В 1929 году поступил сверловщиком на завод «Красный путиловец» (с декабря 1934 года – «Кировский завод») в механосборочный тракторный цех. С 15 июля 1941 года – в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Воевал мотоциклистом-связистом 1-го стрелкового полка 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта, машинист флота. Награжден медалью «За боевые заслуги». В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. После войны вернулся в механический цех Кировского завода, возглавил бригаду. Более 30 конструкций инструментов, много вспомогательных приспособлений создала бригада. Инструменты В.Я. Карасева и его товарищей получили применение не только на Кировском заводе, заводах Москвы, Свердловска, Риги, Барнаула, но и за границей, особенно в ГДР, где знатный новатор побывал в составе профсоюзной делегации в 1954 году и демонстрировал свои новинки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1957 года за выдающиеся производственные достижения, развитие науки и техники и большой вклад, внесенный в освоение и внедрение новых прогрессивных методов труда на предприятии города Ленинграда Карасеву Владимиру Якумовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1960 году в Ленинграде был создан совет новаторов первым председателем которого стал В.Я.Карасев. Кандидат в члены ЦК КПСС (1956-1961 годы). Делегат XX и XXI съездов КПСС (1956 и 1959 годы). Жил в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Умер в 1967 году.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Красненьком кладбище. Награжден орденами Ленина (21 июня 1957), «Знак Почёта» (4 января 1954), медалями, в том числе «За боевые заслуги» (17 ноября 1941), «За трудовую доблесть» (26 апреля 1963), «За трудовое отличие» (2 апреля 1951).

1900

Зыгмунт Модзелевский (польское имя — Zygmunt Modzelewski)

польский политический и общественный деятель, дипломат. Академик ПАН. Родился в городе Ченстохова, Царство Польское, Российская Империя, ныне Ченстохова Польша Приёмный отец Кароля Модзелевского. В 1918 году вступил в коммунистическую партию. С 1923 года жил во Франции. В 1924—1937 годах член ЦК компартии Франции. С 1937 года жил в СССР. В октябре 1937 был арестован в Москве по обвинению в подрывной деятельности, в июле 1939 освобождён. В 1943 году был одним из организаторов Союза польских патриотов. С 1945 года член ЦК Польской рабочей партии (позже ставшей ПОРП). В январе—июне 1945 года посол Польши в СССР. В 1947—1951 годах Министр иностранных дел Польши. В 1951 году стал ректором Института общественных наук при ЦК ПОРП и членом Президиума Польской Академии Наук. Умер в городе Варшава, ПНР, 18 июня 1954 года.

Похоронен на кладбище Воинские Повонзки в Варшаве.

Награды: 1946 — Орден «Крест Грюнвальда» III класса; 1947 — Орден Белого льва; 1949 — Орден Возрождения Польши II класса; 1950 — Орден «Знамя Труда» I класса; 1954 — Орден Строителей Народной Польши; ? — Орден Данеброг. Литература: Малая советская энциклопедия, 3-е издание. / Главный редактор Б.А.Введенский., Том 6. — Москва, БСЭ, 1958. — страница 83.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |