-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109275

Комментариев: 6801

Написано: 117747

Записей: 109275

Комментариев: 6801

Написано: 117747

28 января родились... |

1894

Рафаэль Михайлович Шаумян (армянское имя — Ռաֆայել Շահումյան)

советский лингвист, кавказовед, ученик Н.Я.Марра, специалист по армянской диалектологии и древнеармянскому языку, исследователь языков лезгинской группы. Родился в городе Казах, Елизаветпольская губерния, Российская империя. Детство провёл в отцовском селе Коткенд и городе Казахе, затем был перевезён к дедушке в Тифлис, где окончил 5-ю гимназию. С 1917 по 1919 год работал в Москве мелким служащим и одновременно учился в Московском государственном университете на историко-филологическом факультете. В 1919 году добровольно вступил в РККА и был направлен на Юго-Восточный фронт в 1-ю кавказскую кавалерийскую дивизию Г.Гая. Вскоре по состоянию здоровья был переведён в продовольственную комиссию. До 1923 года работал счетоводом, контролёром, снабженцем. В 1923 году переехал в Петроград, где в 1926 году окончил Университет по лингвистическому отделению факультета общественных наук. Работал в научных учреждениях Академии наук СССР, окончил аспирантуру Института языка и мышления. По поручению Н.Я.Марра занимался разбором древнеармянских рукописей. В 1928 году командирован в Нагорный Карабах для собирания материалов по карабахским диалектам. В 1929 году занимался сбором балкарских лексических материалов в Кабардино-Балкарии. Участвовал в составлении сванского словаря. В 1933 году по представлению Н.Я.Марра зачислен в ИЯМ научным сотрудником. В 1933 и 1934 гг. исследовал агульский язык в ходе Дагестанской лингвистической экспедиции, организованной Всесоюзным центральным комитетом нового алфавита совместно с Институтом языка и мышления. В 1936 году присуждена ученая степень «кандидата общественных наук по разделу языковедения» без защиты диссертации. В 1937 году проводил полевую работу в северном Азербайджане, где изучал гильский диалект лезгинского языка, а также познакомился с языками шахдагской группы. Читал лекции по арменистике в университете, в 1940 году утверждён в звании доцента ЛГУ по кафедре кавказской филологии. В начале 1941 года опубликован «Грамматический очерк агульского языка» — первая агульская грамматика после труда А.Дирра (1907). Р.М.Шаумян представляет в Учёный совет Института языка и мышления эту работу в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Были назначены официальные оппоненты (академик И.И.Мещанинов, профессор Л.И.Жирков, профессор К.Д.Дондуа), однако из-за начала войны защита не состоялась. В 1941 году Р. М. Шаумян закончил также «Грамматический очерк лезгинского гильского диалекта» (рукопись). В начале февраля 1942 года из Ленинграда началась эвакуация сотрудников Института. В поезде по пути к станции Белая Грива на Ладоге 10 февраля 1942 года погибли учёный секретарь С.Л.Быховская, старшие научные сотрудники Р.М.Шаумян и А.Н.Улитин, главный бухгалтер В.Г.Звейнек.

Основные труды

Монографии: Шаумян Р.М. Грамматический очерк агульского языка (с текстами и словарем). Москва—Ленинград, 1941. Статьи: Шаумян Р.М. О карабахском термине tğopur «грецкий орех» // Яфетический сборник. VI. Ленинград, 1930; Шаумян Р.М. К интерпретации халдского термина patari // Яфетический сборник. VI. Ленинград, 1930; Шаумян Р.М. Балкарская лексика (материалы для балкарско-русского словаря) // Языки Северного Кавказа и Дагестана. I. Москва, 1935; Шаумян Р.М. Предварительное сообщение об агульском языке // Язык и мышление. III—IV. Москва—Ленинград, 1935; Шаумян Р.М. Следы грамматических классов (родов) в агульском языке // Язык и мышление. VI—VII. Москва—Ленинград, 1936; Шаумян Р.М. Н. Я. Марр — арменист // Язык и мышление. VIII. Москва—Ленинград, 1937; Шаумян Р.М. Armeniaca-Lesgica (армяно-лезгинские лексико-морфологические параллели) // Академия Наук академику Н. Я. Марру. Москва—Ленинград, 1935; Шаумян Р.М. К анализу лезгинского числительного yaq̇ṫur ‘40’ // Памяти Н.Я.Марра. Москва—Ленинград, 1938; Шаумян Р.М. Яфетические языки «шахдагской подгруппы» (предварительное сообщение) // Язык и мышление. Х. Москва—Ленинград, 1940. О нём: Пиотровский Б.Б., Турчанинов Г.Ф.Рафаэль Михайлович Шаумян (К 80-летию со дня рождения) // Историко-филологический журнал. — Ереван, 1974. — № 4.

1895

Эммануил Иосифович Каплан

российский певец (тенор), режиссер и педагог. Родился в городе Рига, Российская империя. Выпускник Ленинградской консерватории по классу пения Гуальтьера Боссэ (1923) и архитектурного факультета Академии художеств (1925), Эммануил Каплан в 1920–1925 пел теноровый репертуар в Малом оперном (Михайловском) театре, а после 1925 года был режиссером и художником-оформителем в обеих оперных труппах Ленинграда. Иногда оформлял свои постановки как художник. В 1927-1952 гг. сценический руководитель и режиссер оперного класса, организатор оперно-режиссерского отделения и заведующий кафедрой оперной режиссуры Ленинградской консерватории (с 1939 года - профессор). По инициативе Эммануила Каплана в консерватории в 1934 году был открыт факультет оперной режиссуры, который мастер возглавлял до 1952 года. Как певец Каплан дважды выступал с Филармоническим оркестром: в мемориальном Ленинском концерте в 1931 году и 12 ноября 1938-го – в одном из первых концертов Кирилла Кондрашина. В 1940-е годы на сцене Большого зала в режиссуре Каплана состоялось концертное исполнение оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса (1941), дирижировал Николай Рабинович, и оперы Моцарта «Волшебная флейта» – она была несколько раз исполнена под управлением Эдуарда Грикурова в 1940-м, 1941-м и в мае 1945 года. Умер в городе Ленинград, РСФСР, СССР, 14 декабря 1961 года. Актерские работы: Рудольф ("Богема" Дж.Пуччини); Ленский ("Евгений Онегин" П.И.Чайковского); Бомелий ("Царская невеста" Н.А.Римского-Корсакова); Труффальдино ("Любовь к трем апельсинам" С.С.Прокофьева). Режиссерские работы: Оперная студия Петроградской консерватории: "Фауст" Ш.Гуно (1923, и оформление, дебют); "Бастьен и Бастьенна" В.А.Моцарта (1925); "Кащей Бессмертный" Н.А.Римского-Корсакова (1926); "Каменный гость" А.С.Даргомыжского (1927); Ленинградский театр оперы и балета (Мариинский театр); "Евгений Онегин" П.Чайковского (1928); "Черевички" П.Чайковского (1930); "Золотой век" Д.Шостаковича (1930); "Риголетто" Дж.Верди (1936); "Севильский цирюльник" Д.Россини; "Лоэнгрин" Р.Вагнера; Малый оперный театр( Михайловский театр); "Дон Паскуале" Г.Доницетти (1931); "Мейстерзингеры" Р.Вагнера (1932); "Фальстаф" Дж.Верди (1941); "Трубадур" Дж.Верди (1949); "Эсмеральда" А.С.Даргомыжского (1958); Ленинградский театр музыкальной комедии; "Фиорелла (Разбойники)" Ж.Оффенбаха (1934).

Концерты

24 января 1931: Культпоход комсомола (машинопись). Филармонический оркестр. Дирижер – Александр Гаук. Бетховен. Симфония № 3 «Героическая». Касьянов. Траурный марш. Шехтер. «Когда умирает вождь». Крейн. Траурный марш. 12 ноября 1938: 2-й абонемент для учащихся средних школ (рукопись). Симфонический концерт. Дирижер – Кирилл Кондрашин. Томилин. «Федька». Александров. «Детские песенки». Дзержинский. Концерт для фортепиано с оркестром. Бизе. Увертюра, антракт к II акту, цыганская песня и ария Тореадора из оперы «Кармен». Фрагменты из сюиты «Арлезианка»ю 3 ноября 1940: Моцарт. «Волшебная флейта», опера в II действиях. В концертном исполнении. 12 ноября 1940: Моцарт. «Волшебная флейта», опера в II действиях. В концертном исполнении. 11 января 1941: Иоганн Штраус. «Летучая мышь». Оперетта в концертном исполнении. 19 января 1941: Иоганн Штраус. «Летучая мышь» Оперетта в концертном исполнении. 9 марта 1941: Моцарт. «Волшебная флейта», опера в II действиях Опера в концертном исполнении. 3 мая 1945: 5-й концерт 2-го абонемента (перенос с 25 апреля, рукописная книга). Моцарт. «Волшебная флейта». Опера в концертном исполнении. 7 мая 1945: Моцарт. «Волшебная флейта». Опера в концертном исполнении.

1895

Александр Исакович Хацкевич

партийный и государственный деятель Белорусской ССР и СССР. Родился в белорусской крестьянской семье, в деревне Новоселки, Гродненский уезд, Гродненская губерния, Российская империя, ныне Новоселковского сельсовета Борисовского района (Белоруссия). Жил он в бедноте, но смог закончить сельскую школу в 1909 (ему тогда было 14 лет). Сначала работал на лесопильном заводе в Борисове подсобным рабочим. В разгар Первой мировой войны, в 1915 году, его призвали в армию. Там он сблизился с большевиками, в 1917 вступил в большевистскую партию. В тот же год, из-за ранения, был отправлен домой. Среди своих земляков вёл революционную агитацию. После залпа «Авроры» боролся за установление советской власти в Лошницкой волости. Был старшиной волостного революционного комитета. В период иностранной интервенции Хацкевич организовал подпольную группу, которая проводила диверсии против белогвардейских банд Булак-Балаховича. После изгнания оккупантов Александр влился в мирное строительство. Управлял Борисовской уездной рабоче-сельской инспекцией, был заместителем, старшиной Борисовского уездного районного комитета, и одновременно возглавлял комиссию по борьбе с бандитизмом. Его быстро избрали старшиной Борисовского уездного военкома, стал членом ЦИК БССР, а с 1925 — членом его Президиума. Александр Исакович часто выступал на страницах газет по разносторонним вопросам советского становления, сам был редактором газеты «Революция и национальность», членом редакционного совета Большого советского атласа мира. 30 декабря 1922 на первом съезде Советов СССР А.И.Хацкевича выбрали членом ЦИК СССР, в составе делегации Белоруссии подписывал декларацию об образовании СССР. В 1925 году его назначили комиссаром внутренних дел Белоруссии, со следующего года он — постоянный представитель БССР при управлении СССР, через год — секретарь ЦИК Белорусской ССР. В 1931 возглавил народный комиссариат финансов республики. За годы своей активной деятельности Хацкевич сделал многое для развития науки, культуры, просвещения. В 1924 году возглавил Комиссию по осуществлению национальной политики ЦИК Белорусской ССР, которая координировала процесс белорусизации. Также возглавлял комиссию по реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук. В 1930-х годах входил в редколлегию журнала «Революция и национальности». После того как в 1935 его выбрали кандидатом в члены Президиума ЦИК СССР и секретарём Совета Национальностей ЦИК СССР, Александр Исакович переехал в Москву. Избирался в состав редакционной комиссии по созданию Конституции СССР, принятой в 1936, руководил Комиссией амнистии и советского гражданства. По воспоминаниям его жены Лидии Владимировны, Хацкевич любил оперу «Князь Игорь» и постоянно её напевал. В 1937 его арестовали как «врага народа» и перевезли в Минск якобы для проведения расследования по делу подпольной антисоветской деятельности. 24 ноября 1937 Военной коллегией Верховного суда СССР Хацкевич А.И. был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу и конфискации всего имущества. Его жену тоже арестовали и судили как члена семьи предателя. Восемь лет она провела в лагерях Мордовии и под Архангельском. В 1946, оказавшись на свободе, сделала запрос о судьбе мужа. Ей сказали что он умер от инфаркта в отдалённых районах СССР 27 февраля 1943. Реабилитирован 28 апреля 1956 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР.

Память

Одну из улиц Борисова назвали в его честь. На доме, в котором он жил, установлена мемориальная доска. В Борисовском музее находится много материалов про жизнь и революционную деятельность Хацкевича. Источники: «Памяць. Историко-документальные хроники городов и районов Белоруссии» издательство: Белта г. Минск 2004 г.; Бандарэнка М.А. Хацке́віч Аляксандр Ісакавіч // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Том 16: Трыпалі — Хвіліна / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2003. — Страница 565. — 10 000 экземпляров. — ISBN 985-11-0263-6.

1896

Лазарь Анци-Половский

советский режиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1959). В 1922 окончил кинофототехникум в Петрограде и до 1927 работал в кино как актёр. Сыграл роли: Пантелеймон («Доля ты русская, долюшка женская»), Приказчик («Чудотворец»), обе в 1922, Старший мастер («Палачи», 1925). Режиссёрскую деятельность в кино начал постановкой фильма «Враг у порога» (1932). Затем поставил серию военно-учебных фильмов (является автором сценариев большинства своих картин), создал ряд докуметальных очерков о мужестве советских воинов «Семь барьеров» (1935), «Неустрашимые» (1937), «Борьба за Киев» (1936) и др., художественно-документальный фильм «Если завтра война» (1938, совместно с Е.Дзиганом и др.). С 1934 Анци-Половский работает на Ленинградской студии научно-популярных фильмов. Поставил здесь ряд картин, посвященных Советской Армии, документально-художественный фильм: «Молодость офицера» (1959), фильм искусствоведческой тематики «У рояля Глинки» (1957), «Художник театра» (1959) и др. Ставил фильмы, посвященные новаторам сельского-хозяйства: «Живой пример» (1952); научно-популярные фильмы «Необычайный репортаж о полупроводниках» (1963), «Баллада о Марсовом поле» (1965).

1896

Вадим Леонидович Левшин

российский физик, доктор физико-математических наук (1935). Окончил Московский институт (1918), где работал в 1919-1923 гг. и с 1944 г. был профессором (в 1922-1932 гг. - также в Институте физики и биофизики Наркомздрава РСФСР и в 1932-1935 гг. - в НИИ физики Московского университета). С 1934 г. - также в Физическом институте Академии Наук СССР (в 1937-1951 гг. - заместитель, в 1951-1963 гг. - заведующий лабораторией люминесценции, в 1947-1958 гг. - заместитель директора института). Научные исследования посвящены люминесценции. Разработал теорию поляризации люминесценции (формулы Левшина), установил правило зеркальной симметрии спектров поглощения и люминесценции (правило Левшина). Изучал влияние ассоциации молекул и других физико-химических факторов на люминесценцию растворов, триплетные уровни и фосфоресценцию молекул, особенности свечения ураниловых соединений. Исследовал законы затухания кристаллофосфоров, установил (1934) рекомбинационный характер процессов свечения, изучал вспышечные фосфоры, системы локальных уравнений различной глубины и перераспределения электронов по уровням под влиянием различных факторов, взаимодействие активаторов в кристаллофосфорах. Сделал вклад в создание отечественных люминесцентных ламп, разработку вспышечных кристаллофосфоров и люминофоров для катодолюминесцентных экранов, во внедрение методов люминесценции и люминесцентного анализа в различные отрасли народного хозяйства. Один из основателей советской школы люминесценции. Сталинская премия (1951, 1952). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1968).

1897

Иван Иванович Иванов

командир 18-го стрелкового корпуса 65-й армии Центрального фронта, генерал-майор. Родился в деревне Трупехино ныне Поддорского района Новгородской области, в крестьянской семье. Русский. Окончил IV класса частной гимназии в Санкт-Петербурге. Работал наборщиком в типографии «Русская воля». С 1916 года служил в Русской императорской армии, окончил школу прапорщиков в том же году, командовал взводом на Юго-Западном фронте. Он – яркий представитель того поколения русского рабочего класса, которое участвовало в Великой Октябрьской социалистической революции. В Красной Армии с июля 1918 года. Участник Гражданской войны. Командовал ротой 14-го Гатчинского стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии. С августа 1919 года - командир роты 1-х Советских пехотных курсов. Воевал на Юго-Западном фронте, в бою против войск генерала А.И.Деникина в 1919 году был ранен. С июня 1920 года - командир батальона 106-го стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного фронта, воевал против польских войск, затем против петлюровцев. В 1921 году окончил Высшие повторные курсы усовершенствования командного состава в Харькове. С 1921 года командовал батальоном в 7-м, 3-м и 1-м отдельном полках частей особого назначения (ЧОН) в Харькове. С декабря 1923 года - командир отдельного батальона ЧОН, с июля 1924 по сентябрь 1925 года - командир роты ЧОН. Член ВКП(б)/КПСС с 1925 года. В 1926 году окончил курсы физического образования начальствующего состава РККА в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), после их окончания до августа 1930 года командовал ротой и батальоном в 70-м стрелковом полку 24-й стрелковой дивизии. В 1931 году окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» имени Коминтерна. С июня 1931 года - командир 26-го отдельного пулемётного батальона. В 1935 году заочно окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. С января 1936 по октябрь 1938 года - командир 260-го, затем - 132-го стрелковых полков в 87-й и 44-й стрелковых дивизиях Украинского военного округа. В 1939 году окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии Генерального штаба РККА. С апреля 1939 года - помощник командира 72-й стрелковой дивизии, с июля 1940 года - командир 187-й стрелковой дивизии Киевского Особого военного округа. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В начале июля 1941 года дивизия переброшена на Западный фронт и в составе 45-го стрелкового корпуса 13-й армии, затем - 21-го стрелкового корпуса 21-й армии Центрального фронта участвовала в Смоленском оборонительном сражении. С августа 1941 года оборонялся на гомельском направлении в составе 28-го стрелкового корпуса 21-й армии Брянского фронта, затем - на конотопском и черниговском направлениях в составе Юго-Западного фронта. В бою 15 сентября 1941 года был тяжело ранен. Вернулся в строй в январе 1942 года, командовал 8-й стрелковой дивизией в 13-й и 48-й армиях Брянского фронта, участвовал в летних оборонительных сражениях на елецком направлении. С февраля 1943 года дивизия действовала в 48-й армии на Центральном фронте, учатвовала в Малоархангельской фронтовой наступательной операции в феврале 1943 года. Генерал-майор (1 октября 1942). С июня 1943 года командовал 18-м стрелковым корпусом (65-я армия, Центральный фронт) четырёхдивизионного состава. Отличился в августовских боях 1943 года, в том числе при освобождении города Дмитровск-Орловский в ходе Орловской наступательной операции войск Центрального фронта. Но особо 18-й стрелковый корпус (65-я армия, Центральный фронт) под командованием генерал-майора Иванова И.И. отличился в боях 15-16 сентября 1943 года у деревни Щитцы Лоевского района Гомельской области Белоруссии. Части 18-го стрелкового корпуса успешно форсировали реку Днепр, захватили и удерживали плацдарм, обеспечив успешное форсирование Днепра войсками 65-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за умелое и грамотное командование войсками стрелкового корпуса, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Иванову Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1704). В последующие периоды войны генерал Иванов И.И., возглавляя части вверенного ему 18-го стрелкового корпуса (65-я армия, 1-й Белорусский фронт), участвовал в Бобруйской наступательной операции, в боях при наступлении на барановичско-слонимском и барановичско-брестском направлениях, а также в Люблин-Брестской наступательной операции, освобождая белорусские города: Осиповичи, Барановичи, Слоним, Черемха. С февраля 1945 года генерал-лейтенант Иванов И.И. возглавлял части 124-го стрелкового корпуса (48-я и 50-я армии, 3-й Белорусский фронт), в Восточно-Прусской наступательной операции воины корпуса освободили города Вормдит и Мельзак, в ходе Кёнигсбергской наступательной операции 6-9 апреля 1945 года участвовали в штурме столицы Восточной Пруссии – города-крепости Кёнигсберг (с 4 июля 1946 года – город Калининград), а затем в очищении от врага берегов залива Фришес-Хафф. После войны И.И.Иванов продолжал службу в армии. С марта 1946 года - старший преподаватель Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова. С июня 1946 по октябрь 1949 года - командовал 85-м стрелковым корпусом. С марта 1950 года - заместитель командира 41-го стрелкового корпуса. Однако затем судьба генерала сделала крутой поворот: он был отстранен от должности и зачислен в распоряжение Главного управления кадров Военного министерства. В декабре 1951 года был арестован, а 2 октября 1952 года осужден Военной Коллегией Верховного суда СССР по статье 58-10 часть 1 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда») к 10 годам лишения свободы с лишением воинского звания. Постановлением Верховного Совета СССР от 2 октября 1952 года лишен звания Героя Советского Союза и наград. Указом Президиума от 14 августа 1953 года был восстановлен в правах на награды и в прежнем воинском звании и вскоре направлен на учёбу. В 1954 году он окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова. С июля 1954 года - помощник командующего войсками Северного военного округа по военно-учебным заведениям. С апреля 1955 года генерал-лейтенант Иванов И.И. - в запасе. Жил в Москве. Скончался 8 июля 1968 года. Урна с прахом генерал-лейтенанта, Героя Советского Союза Иванова И.И. покоится в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы (секция 129, ряд 8, ниша 3). Генерал-лейтенант (13 сентября 1944). Награждён 2-я орденами Ленина, 3-я орденами Красного Знамени, 2-я орденами Кутузова I степени, орденом Суворова II степени, медалями.

1897

Валентин Петрович Катаев

советский писатель, драматург и поэт, военный корреспондент, член Союза писателей СССР. Родился в городе Одесса, в семье учителя. Старший брат писателя Е.П.Петрова (1902-1942). Член КПСС с 1958 года. Первое стихотворение, «Осень», опубликовал гимназистом в 1910 году в газете «Одесский вестник». Печатался также в «Южной мысли», «Одесском листке», «Пробуждении» и «Лукоморье». В 1915 году, не окончив гимназии, пошёл добровольцем на фронт, был дважды ранен, отравлен газами. Выступал с корреспонденциями и очерками об «окопной» жизни солдат, полными сочувствия к рядовому человеку на войне («Письма оттуда», «Наши будни», «Ильи Муромцы»). Нарастающий в умонастроении борющихся сторон тех лет протест против войны выражен в рассказе «Ночью» (1917), запрещённом цензурой. В 1919 году был мобилизован в Красную Армию, командовал артиллерийской батареей на Донском фронте. Возвратившись в Одессу, работал в ЮгРОСТА, посещал различные литературные кружки и объединения. Сблизился с Ю.К.Олешей и Э.Г.Багрицким, вместе с которыми сочинял агитационные тексты для плакатов. С 1922 года жил в Москве. Постоянный сотрудник газеты «Гудок» (с 1923), печатал также юморески и фельетоны в «Правде», «Рабочей газете» и «Труде» (использовал псевдонимы: Старик Саббакин, Ол.Твист, Митрофан Горчица). В раннем творчестве Катаева своеобразный сплав реализма, острой житейской наблюдательности, иронии, доходящей до сарказма, романтической приподнятости и дерзкой фантазийности проявился в рассказах о Гражданской войне («Опыт Кранца», 1919; «Золотое перо», 1920; «Записки о Гражданской войне», 1924, где налицо тенденциозно-контрастное «чёрно-белое» изображение происходящего, с возвышенным описанием «красных» героев и сатирической прорисовкой белогвардейцев), а также в авантюрно-утопических романах о мировой революции («Остров Эрендорф», «Повелитель железа», оба – 1924) и в социально-критической фантасмагории «малых» жанров («Сэр Генри и чёрт», 1920; «Железное кольцо», 1923). Параллельно Катаев шёл от насмешливого обыгрывания анекдотических случаев (сборники рассказов «Бородатый малютка», 1924; «Самое смешное», 1927) к обличительному пафосу развенчания культа наживы и «красивой» жизни. Первый значительный успех принесла писателю повесть «Растратчики» (1926; одноимённая пьеса, 1928), где «архетипические» герои-плуты новой русской литературы, от гоголевских Хлестакова и Чичикова до Остапа Бендера И.Ильфа и Е.Петрова, путешествуют в поисках большой удачи («счастья») и в результате обнаруживают и ложность собственных идеалов, и убожество окружающей действительности. Остротой социальной и психологической сатиры, направлённой против обывательской пошлости и мещанского культа собственности, отмечены также рассказы 1920-х годов «Игнатий Пуделякин» (1927), «Ребёнок», «Вещи» (оба – 1929), комедия «Квадратура круга» (1928). В те же годы Катаев определяет и другие свои магистральные темы: историко-революционную, сочетающуюся с автобиографической (рассказы «Отец», 1925; «Родион Жуков», 1926; «Море», 1928; продолженные повестью «Белеет парус одинокий», 1936; одноимённый фильм, 1937, режиссёр В.Г.Легошин), и тему строительства новой жизни (пьеса «Авангард», 1929, о создании колхозов; написанный после поездки в Магнитогорск и укрепивший популярность писателя роман-хроника «Время, вперёд!», 1931, полный динамизма, пафоса свободного труда и оптимистической веры в созидательную энергию масс, созвучной радостно-маршевой тональности тогдашних стихов В.В.Маяковского, подсказавшего Катаеву название произведения). Повесть «Белеет парус одинокий», главными героями которой стали одесские мальчишки – гимназист Петя Бачей, названный по девичьей фамилии матери Катаева, и сын рыбака Гаврик Черноиваненко, оказываются в водовороте революционных событий 1905 года, вместе со взрослыми переживая серьезность происходящих процессов и в то же время остротой свежего, романтического восприятия поэтизируя окружающий мир. Увлекательный сюжет, живописная предметность описания «фона» происходящего – суеты одесских улиц, рынка, порта, пляжа, несмолкаемого моря, гимназической жизни, сплав юмора, лиризма и героической патетики сделали это произведение одной из любимых детских книг. Повесть вошла частью в тетралогию «Волны Черного моря» (повесть «Хуторок в степи», 1956; одноимённый фильм, 1971, режиссёр Б.А.Бунеев; романы «Зимний ветер», 1960; «Катакомбы», 1948; второй вариант – 1951; другое название «За власть Советов»; одноимённый фильм, 1956, режиссёр Б.А.Бунеев). Стремлением показать историю страны через судьбу человека отмечена и повесть Катаева «Я, сын трудового народа» (1937), действие которой происходит во время немецкой оккупации Украины в 1919 году, главными героями выступают фольклорные персонажи – бравый солдат Семён Котко и девица-краса Софья, повествование, развертывающееся в стилистике народных сказов, насыщено описаниями украинских пейзажей, обрядов и обычаев, звуками украинской речи (на сюжет повести создана опера С.С.Прокофьева «Семён Котко», 1939). В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов военный корреспондент Катаев писал фельетоны, очерки и рассказы («Третий танк», «Флаг», «Виадук», «Отче наш», повесть «Жена», пьесы «Отчий дом», «Синий платочек»). Огромную популярность принесла писателю повесть «Сын полка» (1945; Сталинская премия, 1946), рассказ о судьбе мальчика-сироты, усыновленного боевым полком. Институт «сыновей полка» с тех пор утвердился в отечественной армии; по повести была написана одноимённая пьеса и снят фильм (1946, режиссёр В.М.Пронин). Точным ощущением современности, достоверностью деталей, остроумным сюжетом, сплавом лиризма и гротеска, как и другие его драматургические произведения, отличалась пьеса «День отдыха» (1947). В 1955-1961 годах, будучи главным редактором журнала «Юность», Катаев способствовал его превращению в одно из ведущих периодических изданий страны, «рупор» так называемых шестидесятников, открывший путь к читателю многим видным литераторам (в том числе В.П.Аксёнову и А.Т.Гладилину). В 1964 году писатель опубликовал художественно-публицистическую повесть о В.И.Ленине «Маленькая железная дверь в стене», в 1969 году – повесть «Кубок». Цикл мемуарных произведений Катаева (повести «Святой колодец», 1965; «Трава забвения», 1967; «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», 1972; «Алмазный мой венец», 1975, озаглавленный строкой из чернового варианта «Бориса Годунова» А.С.Пушкина; «Сухой Лиман», 1986, где, одухотворенные поэтической фантазией автора, сошлись герои и сюжеты многих книг Катаева), открывают новые грани таланта писателя: глубину проникновения в смысл событий и характеры людей, исповедальность и наблюдательность, соединенные с живой способностью к художественному смещению времени и пространства, к игре с аллегориями, символами и «масками». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 сентября 1974 года за большие заслуги в развитии советской литературы, активную общественную деятельность и в связи с 40-летием со дня образования Союза писателей СССР Катаеву Валентину Петровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Повесть «Уже написан Вертер» (1979), заглавием-строкой из Б.Л.Пастернака относящая к размышлениям о том, сколь мало может изменить гуманистическая культура в жестокости реального исторического процесса, полемически по отношению к прежним историко-революционным произведениям Катаева показывает Гражданскую войну в России как бессмысленную братоубийственную бойню, в которую вовлечён герой повести, искренний и чистый юнкер Дима, и в которой вершат свой кровавый суд комиссары в чёрных кожанках, расстреливающие без суда и следствия свои жертвы в гаражах. Романтическая, ставшая почти архетипической в литературе нового времени история любви солдата к дочери генерала изложена Катаевым в сентиментальном романе в письмах «Юношеский роман моего старого друга Саши Пчёлкина» (1982). Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался 12 апреля 1986 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён 3 орденами Ленина (31 января 1939; 28 января 1967; 27 сентября 1974), орденом Октябрьской Революции (27 января 1972), 2 орденами Трудового Красного Знамени (26 января 1957; 16 ноября 1984), орденом Дружбы народов (27 января 1977), медалями. Лауреат Сталинской премии второй степени (1946; за повесть «Сын полка»). Член-корреспондент Майнцской академии (1973, ФРГ), член Гонкуровской академии (1976, Париж). Сочинения: Собрание сочинений, тома 1—5. (Вступительная статья Л.Скорино), Москва, 1956—1957; Собрание сочинения, тома 1—9, Москва, 1968—1972; Разное. Литературные заметки. Портреты. Фельетоны. Рецензии. Очерки. фрагменты, Москва, 1970; Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона, "Новый мир", 1972, № 7—8; Автобиография, в книга: Советские писатели. Автобиографии, том 1, Москва, 1959. Литература: Сидельникова Т., Валентин Катаев, М., 1957; Скорино Л., Писатель и его время. Жизнь и творчество В.П.Катаева, Москва, 1965; Нагибин Ю., Вверх по крутизне. К 75-летию со дня рождения Валентина Катаева, "Москва", 1972, № 1; Русские советские писатели-прозаики. Биобиблиографический указатель, том 2, Ленинград, 1964.

1897

Петр Иануарьевич Селезнев

один из организаторов и руководителей партизанского движения в Краснодарском крае в период Великой Отечественной войны Родился в селе Тимашово, ныне Самарской области 1941—1945. Член Коммунистической партии с 1915. Родился в семье служащего. Революционную работу вел в Самаре (Куйбышев). В 1917 член Президиума и секретарь Вольского совета. После Октябрьской революции 1917 на хозяйственной, военно-политической, руководящей партийной работе. В 1939—1949 1-й секретарь Краснодарского крайкома ВКП (б). В 1942—1943 член Военного совета Северо-Кавказского фронта и начальник Южного и краевого штаба партизанского движения. Делегат 18-го съезда партии (1939), избран кандидатом в члены ЦК. Депутат Верховного Совета СССР 1—2-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени и медалями. Умер в Москве 7 марта 1949 года. Похоронен в Краснодаре. Литература: Очерки истории Краснодарской организации КПСС, (Краснодар), 1966; Гуськова Т.Д., Кочьян Т.А., Мелентьев Е., Их именами названы улицы Краснодара, Краснодар, 1971.

1898

Иван Фёдорович Венедиктов

председатель колхоза «Коллективный труд» Саркандского района Талды-Курганской области, Казахская ССР. Родился в селе Будки Брацловского уезда Подольской губернии, ныне Немировского района Винницкой области, в крестьянской семье. Русский. В 1910 году вместе с родителями переехал жить в Среднюю Азию, в село Черкасское Семиреченской области. Трудовую деятельность начал батраком. В 1915-1918 годах служил в русской армии. В 1918 году вернулся домой. В 1918-1919 годах активный участник, вошедшей в историю Гражданской войны Черкасской обороны. В составе отрядов самообороны участвовал в боях с казаками и белогвардейцами. В 1920-1923 годах проходил службу в Красной Армии. В составе 5-го кавалерийского полка 7-й кавалерийской бригады участвовал в боях с басмачами в Ферганской долине. Награжден орденом Красного Знамени. В 1923 году в вернулся в Черкасское. В 1930-1932 годах был председателем Черкасского сельсовета. В мае 1932 года был избран председателем колхоза «Красная степь», в 1935 году – председателем колхоза «Коллективный труд». В 1939 году вступил в компартию. В июле 1941 года добровольцем через Саркандский райвоенкомат ушел в на фронт. Участвовал в обороне Москвы, был ранен. С марта 1943 года гвардии сержант Венедиктов (в ряде фронтовых документов – Винидиктов) воевал в составе 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии. Воевал на Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. За хорошее руководство своим отделением в боях за город Владимир-Волынский (Волынская область Украины) получил первую боевую награду – медаль «За отвагу». Участвовал в освобождении городов и сёл Украины, Белоруссии, Польши в Люблинско-Брестской операции, до января 1945 года участвовал в обороне на восточном берегу Вислы. В боях в ходе Восточно-Померанской заслужил еще две боевые награды – ордена Отечественной войны II степени и Славы III степени. 3 марта был ранен, день Победы встретил в госпитале. В 1945 был демобилизован. Вернулся в свое село, вновь был избран председателем колхоза «Коллективный труд». Все силы отдавал укреплению колхозного хозяйства и подъему благосостояний колхозников. Уже в 1946 году колхоз перевыполнил планы сдачи зерна государству, урожай зерновых составил 9,6 центнеров с гектара вместо плановых 9, полностью рассчитался с государством по зернопоставкам, засыпал необходимые фонды и сумел выдать хлеб колхозникам на трудодни. На полях колхоза грамотно проводились осенние и весенние работы: посев озимой пшеницы проводился по чистым парам, ранней весной проводилось боронование и подкормка золой и т.д. В 1947 году на участке озимой пшеницы площадью 41 гектар был получен рекордный урожай - по 30,48 центнеров с гектара. Указом Президиума Верховного Совета ССР от 28 марта 1948 года за получение высоких урожаев озимой пшеницы Венедиктов Иван Фёдорович присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР (1947). Руководил колхозом, позднее - колхоз «Черкасская оборона», до 1955 года. Затем на пенсии. Жил в селе Черкасское, ныне – село Черкасск Саркандского района Алматинской области Казахстана. Умер 15 января 1969 года. Награжден 2 орденами Ленина (9 апреля 1947, 28 марта 1948), орденами Красного Знамени (11 августа 1923), Отечественной войны II степени (19 марта 1945), Славы III степени (18 марта 1945), медалями, в том числе «За отвагу» (7 июня 1944).

1898

Георгий Степанович Михалев

вилончелист, педагог.

1898

Пётр Герасимович Попов

футболист (защитник), футбольный тренер. Участник ВОВ, закончил её в Берлине. Начал играть в 1910 в Москве в клубной команде ЗКС. Играл в московских командах: ЗКС (1914-1922), МСПО (1923), «Красная Пресня» (1924-1925), «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» (1926-1927, 1930-1933). Также играл в «Трудовой коммуне» (Люберцы, Московская область) (1928-1929). В сборной Москвы 1922-1930. Как футболист отличался физической силой и высокими скоростными качествами. Смело шёл в единоборства, хорошо играл головой. Умер в городе Малин (Житомирская область, Украинская ССР, СССР) 8 мая 1965 года. Достижения: Игрок: Чемпион РСФСР 1923; Чемпион Москвы 1918 (в, о), 1922 (о), 1924 (о), 1927 (о). Тренер: Чемпион СССР 1939; Обладатель Кубка СССР 1939. В 1940 возглавлял сборную Москвы (под флагом московского «Спартака»), успешного сыгравшей в Болгарии с профессиональными командами. В качестве главного тренера возглавлял команды: «Пищевик» Москва 1938 (по август); «Спартак» (Москва) 1938 (с сентября)-39, 1941 (по июль); команды ГСВГ 1945-1946; студенческую команду МАИ по хоккею с мячом и женскую команду «Буревестник» (Москва) (хоккей с мячом) 1947-1949; «Шахтёр» (Караганда) 1950-1953. Тренировал заводские клубные в Житомире и Малине в 1955-1960. Источники: Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — Москва: Грэгори-Пэйдж, 1997. — ISBN 5-900493-70-9 — страница 425

1898

Витторио Риети

итальянский композитор. Учился в Италии, после 1925 г. жил преимущественно во Франции, с 1940 г. работал в США. Преподавал в Балтиморе, Чикаго, Нью-Йорке. Среди сочинений: несколько опер, в том числе «Дон Перлимплин» (1949); балеты, в том числе (даты постановок) – «Барабо» (1925), «Бал» (1929), «Торжествующий Давид» (1937), «Академия вальса» (1944), «Немая жена» (1944), «Ночная тень» (1941), «Триумф Вакха и Ариадны» (1948); оратория «Египетское путешествие» (1954); для оркестра – 5 симфоний (1929-1945), сюиты; концерты (с оркестром), ансамбли, пьесы, песни.

1899

Борис Михайлович Дмоховский

русский советский актёр театра и кино, режиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955). С 1924 года занимался педагогической деятельностью. С 1931 по 1937 годы вёл мастерскую драматических режиссёров в Ленинградском институте сценических искусств. Ставил спектакли в театрах Румынии и Кореи. Член КПСС с 1952 года. Родился в Санкт-Петербурге. В 1917 году окончил 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Участник революционного движения и гражданской войны. В 1919—1920 годах служил в рядах Красной Армии. В 1924 году окончил Школу русской драмы в Петрограде (класс Н.Н.Арбатова и В.Я.Софронова). В 1922—1931 годах — актёр, затем — режиссёр БДТ. В 1931—1937 годах — художественный руководитель и режиссёр Ленинградского передвижного театра Комедии. В 1937—1941 годах — режиссёр и художественный руководитель Краевого Дальневосточного театра (Хабаровск). В 1941—1944 годах — режиссёр театра Эстрады (Алма-Ата) и главный режиссёр актёрской группы ЦОКС. В 1945—1948 годах — режиссёр и актёр Киевской киностудии и художественный руководитель Школы киноактёров при Киевской киностудии. С 1949 года — режиссёр Драматического театра имени А.С.Пушкина (Ленинград). Умер в Ленинграде 7 июня 1967 года. Фильмография: Актёр: 1925 — Степан Халтурин — заключённый; 1928 — Золотой клюв — Шушин-младший; 1937 — Большие крылья — Берёзкин, инженер; 1942 — Оборона Царицына — генерал Мамонтов; 1943 — Она защищает Родину — немецкий офицер; 1943 — Фронт — начальник штаба Благонравов; 1945 — В дальнем плавании — Николай Фёдорович, капитан корвета «Витязь»; 1945 — Зигмунд Колосовский — Зигмунд Колосовский, журналист Големба; инвалид Гросс; барон Федручи; двойник майора Ультера и прокурора Валишевского; 1948 — Третий удар — генерал фон Шерер; 1949 — Александр Попов — капитан Дэвис (нет в титрах); 1951 — Белинский — Леонтий Васильевич Дубельт, шеф жандармов;1951 — Незабываемый 1919 год — Эгар (Augustine William Shelton Agar); 1955 — Овод — комендант города; 1956 — Приключения Артёмки — жандармский полковник; 1960 — Вдали от Родины — майор Кубис; 1960 — Крепость на колёсах — командарм Усов; 1962 — Цветок на камне — Варченко Павел Фёдорович, начальник шахты. Режиссёр: 1945 — Зигмунд Колосовский (в соавторстве с С.Навроцким); 1956 — Таланты и поклонники (в соавторстве с А.Апсолоном).

1899

Виктор Владимирович Ковальский

украинский биохимик и биогеохимик, член-корреспондент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (с 1956). Окончил Новороссийский университет в Одессе (1921). В 1921-1931 гг. работал в Одесском медико-аналитическом институте, одновременно заведовал кафедрой биохимии Одесского клинического медицинского института, в 1933-1944 гг. - отделом сравнительной и эволюционной биохимии института биохимии Академии Наук Украинской ССР, в 1935-1941 гг. - также кафедрой биохимии Украинского стоматологического института в Киеве, в 1943-1959 гг. - биохимической лабораторией Всесоюзного института животноводства, в 1946-1951 гг. работал в организованной им Одесской морской экологической лаборатории. С 1954 г. заведовал биогеохимической лабораторией института геохимии и аналитической химии Академии Наук СССР. Основные научные работы посвящены эволюционной биохимии, биогеохимии и экологии. Выполнил исследования в области эволюционной биохимии, показав значение биологических, суточных, сезонных и приливно-отливных ритмов в историческом развитии живых организмов. Изучал типы обмена веществ и изменчивость этого процесса у сельскохозяйственных животных. Исследовал реакции организма на недостаток и избыток в среде отдельных микроэлементов, эндемические болезни растений, животных и человека. Разработал теоретические основы применения микроэлементов в животноводстве. Создал учение о пороговых концентрациях химических элементов. Активно участвовал во внедрении микроэлементов в практику кормления животных. Предложил систему биогеохимического районирования и картирования. Основоположник нового направления в экологии и биогеохимии - геохимической экологии животных, растений, микроорганизмов. Ленинская премия (1964).

1899

Ефим Григорьевич Пушкин

командир 8-й танковой дивизии (4-й механизированный корпус, Юго-Западный фронт), полковник. Родился в станице Новотроицкая ныне Изобильненского района Ставропольского края, в крестьянской семье. Жил в селе Крутец Ртищевского района Саратовской области. Русский. Член ВКП(б) с 1931 года. Окончил неполную среднюю школу. В Красной Армии с 1918 года. В 1918-1920 годах воевал на фронтах Гражданской войны, в 1923 - 1925 годах принимал участие в разгроме басмачей в Туркестане, рядовым кавалеристом, командиром отделения, взвода и сабельного эскадрона. С 1934 года, после окончания курсов усовершенствования командно-начальствующего состава в Ленинграде, служил в бронетанковых войсках. Великая Отечественная война застала Е.Г.Пушкина в должности командира танковой дивизии. В последующем сражался на Южном, Юго-Западном, Сталинградском и 3-м Украинском фронтах, командуя танковым корпусом, бронетанковыми и механизированными войсками фронта. Участвовал в обороне Бердичева, Умани, Сталинградской битве, освобождении Донбасса и Правобережной Украины. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 622) полковнику Пушкину Ефиму Григорьевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за умелое руководство дивизией и личный героизм при обороне городов Днепродзержинска и Днепропетровска. Командир 23-го танкового корпуса, генерал-лейтенант танковых войск Пушкин Е.Г. пал смертью храбрых 11 марта 1944 года в бою у села Новоивановка Баштанского района Николаевской области Украины.

Похоронен в городе Днепропетровске на Мемориальном комплексе. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени (1942 год), Суворова II степени (1943 год), Кутузова II степени (1944 год), Отечественной войны I степени, медалями.

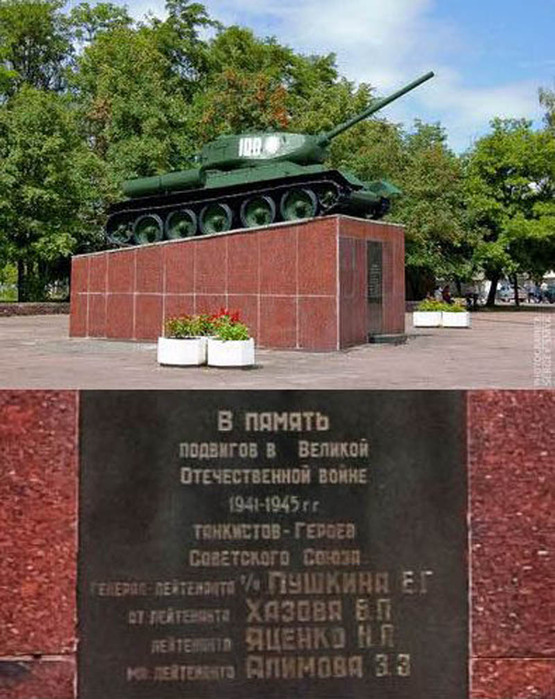

В городе Днепропетровске в честь Героя установлен памятник-танк,

на месте гибели - монумент. Именем Героя Советского Союза Пушкина Е.Г. в Днепропетровске названы одна из улиц и средняя школа № 81.

1899

Александр Степанович Хрищанович

буровой мастер треста «Апшероннефть» Министерства нефтяной промышленности южных и западных районов СССР, Краснодарский край. Родился в селе Джубга Туапсинского округа Черноморской губернии, ныне — Туапсинского района Краснодарского края, в крестьянской семье. Русский. Образование 5 классов. До 13 лет помогал отцу в крестьянском труде, пока нужда не заставила уйти из дома в поисках заработка. После долгих скитаний нашёл работу маслёнщика на принадлежащих англичанам апшеронских нефтепромыслах в Кубанской области (ныне — Краснодарский край). Проработав там несколько лет, перешёл на соседние майкопские промыслы, где в 1918 году стал бурильщиком. В 1920-х годах А.С.Хрищанович активно набирался опыта, постигал секреты профессии и со временем стал добиваться больших успехов в деле нефтедобычи. В 1930 году вступил в ВКП(б)/КПСС. В том же году, работая в конторе бурения треста «Майнефть», он получил звание мастера по бурению нефтяных и газовых скважин. Под руководством мастера Хрищановича до 1938 года на промыслах Нефтегорска и Хадыжей, на разведочных площадях Майкопа с высоким мастерством был пробурён не один десяток скважин, давших высококачественную нефть. На пике так называемой ежовщины, 12 ноября 1938 года, он был арестован органами НКВД СССР и 9 июня 1940 года осуждён народным судом Нефтегорского района по статье 58.9—58.11 УК РСФСР на 1 год исправительно-трудовых работ. Как «враг народа» исключён из ВКП(б) 11 января 1939 года. В годы Великой Отечественной войны работал нефтяником на Хадыженских промыслах в Нефтегорском (ныне — Апшеронском) районе Краснодарского края. В период немецкой оккупации промыслов (1942—1943) занимался нефтедобычей в Бугуруслане (Чкаловская, ныне Оренбургская область). В конце войны вернулся в Нефтегорск, где, работая буровым мастером треста «Апшероннефть», организовал первый скоростной участок бурения, внедряя форсированные режимы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1948 года за выдающиеся заслуги в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых нефтяных месторождений и бурения нефтяных скважин Хрищановичу Александру Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1950 году восстановлен в ВКП(б)/КПСС. В феврале 1951 года переехал с семьёй из Нефтегорска в посёлок Ахтырский Абинского района Краснодарского края. Работал буровым мастером цеха бурения нефтепромыслового управления «Абиннефть» Министерства нефтяной промышленности СССР. Александр Сергеевич, отличавшийся не только великолепным знанием своего дела, но и организаторскими способностями, стремился организовать на производстве не отдельные стахановские рекорды, а повседневную стахановскую работу, которая основывалась на крепкой трудовой и технологической дисциплине. Он всегда следил за правильной расстановкой сил при подготовке рабочих мест перед началом бурения, эффективным и в то же время бережным использованием техники, сдачей смены с гарантией по часовому графику и осуществлением переходящего стахановского наряда. Активно вносил свои предложения для улучшения деятельности производства. Так, совместно с новатором П.М.Апанасенко он успешно внедрил на Кубани более производительное турбинное бурение. Этот способ имел целый ряд преимуществ перед роторным бурением и быстро вытеснил роторный способ, увеличив механические скорости в 1,5—2 раза, снизив аварийность в бурении и сохранив при этом оборудование. Используя опыт новаторов, бригада Хрищановича освоила затем и трёхрядное бурение. Избирался депутатом Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся (1953—1955), Абинского районного Совета депутатов трудящихся 4—5-го созывов (1953—1957), Ахтырского поселкового Совета депутатов трудящихся (1957—1961). Делегат XIX съезда КПСС (1952). Участник многих всесоюзных совещаний новаторов бурения. В октябре 1957 года вышел на заслуженный отдых. Жил в посёлке Ахтырский Абинского района. Умер 11 мая 1964 года. Похоронен на Ахтырском поселковом кладбище. Награждён 2 орденами Ленина (8 мая 1948; 15 мая 1951), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Сталинская премия 3-й степени (1949, за разработку и осуществление скоростных методов бурения нефтяных скважин). Почётный гражданин Ахтырского района (2003). Именем А.С.Хрищановича назван переходящий приз в бывшем управлении разведочного бурения (УРБ), которым в День работников нефтяной и газовой промышленности награждаются лучшая буровая бригада и лучший цех управления.

1900

Майкл Хед

английский композитор, певец, пианист

1901

Филипп Григорьевич Волков

наводчик противотанкового ружья 50-го гвардейского кавалерийского Краснознамённого полка 13-й гвардейской кавалерийской Краснознамённой дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта, гвардии рядовой. Родился в 1901 году в селе Лисичья Балка, ныне Катеринопольского района Черкасской области, в крестьянской семье. Русский. В период Столыпинской реформы, ещё ребёнком, вместе с родителями переехал в село Бурлин, ныне Бурлинского района Западно-Казахской области Казахстана, где получил начальное образование. Будучи молодым парнем, воевал на фронтах Гражданской войны. После её окончания вернулся в Бурлин. Принимал участие в создании местного колхоза, где работал кузнецом. В августе 1941 года призван Бурлинский РВК Казахской ССР в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1943 года. Воевал на 1-м и 2-м Украинском фронтах. В конце марта – начале апреля 1945 года наводчик противотанкового ружья 50-го гвардейского кавалерийского Краснознамённого полка гвардии рядовой Ф.Г. Волков отличился в боях за освобождение Чехословакии. 27 марта 1945 года при наступлении на деревню Возокани гвардии рядовой Ф.Г.Волков, в течение 8 часов находясь в засаде в болоте, подбил два автомашины и бронетранспортер, шедших в направлении на город Новы Замки, и уничтожил 15 гитлеровских солдат. 29 марта 1945 года во время уличных боёв за город Новы Замки гвардии рядовой Ф.Г.Волков скрытно, обходным путём, подполз к вражескому танку, который не давал возможности эскадронам продвигаться вперёд, поджёг его противотанковой гранатой, а экипаж расстрелял из автомата. Благодаря решительным действиям гвардии рядового Ф.Г.Волкова, эскадроны, воспользовавшись паникой у врага, связанной с неожиданным нападением с тыла, бросились в атаку и, нанеся большой урон противнику, выполнили свою боевую задачу по овладению окраиной, а затем и самим городом Новы Замки. 9 апреля 1945 года при форсировании реки Морава гвардии рядовой Ф.Г.Волков одним из первых вплавь форсировал реку, прикрывая из противотанкового ружья переправу взвода и эскадрона. При этом им было уничтожено два немецких станковых пулемёта и 10 немцев. 10 апреля 1945 года в боях за населённый пункт Ланжгот гвардии рядовой Ф.Г.Волков зашёл в тыл к вражеским бронетранспортерам, шедшим на подкрепление, и забросал их гранатами. Убедившись, что два бронетранспортера пылают, он открыл огонь из противотанкового ружья по пехоте, уничтожив до 15 гитлеровцев и трёх взяв в плен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии рядовому Волкову Филиппу Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6799). После окончания Великой Отечественной войны вернулся в родной колхоз в селе Бурлин, снова работал в кузнице, принимал активное участие в восстановлении запущенного за время войны хозяйства. Полученные в годы войны ранения и тяжёлая болезнь подорвали его здоровье и в 1949 году он умер. Был похоронен в Бурлине на сельском кладбище, однако спустя много лет, во время празднования очередного юбилея Победы, его могила была перенесена в центральный парк посёлка. Награжден орденом Ленина (15 мая 1946), орденом Славы III степени (3 апреля 1945), медалями. В селе Бурлин его именем названа улица.

1901

Николай Петрович Осипов

русский советский исполнитель-виртуоз на балалайке, дирижер, педагог. Родился в Санкт-Петербурге. С пяти лет обучался игре на балалайке у А.Дыхова, одного из ведущих мастеров оркестра В.Андрееева. Уже в восемь лет выступил как солист и играл на концертах Великорусского оркестра Андреева. Был солистом Московской филармонии, выступал вместе с братом Дмитрием (пианино), в 1939 году получил первую премию на конкурсе исполнителей на народных инструментах. Исполнял не только народные песни, но и классику, композиторы писали для специально произведения для балалайки. Заслуженный артист РСФСР. Его манера исполнения отличалась высоким артистизмом и совершенной филигранной техникой. Он обогатил технические возможности инструмента, расширил и концертный репертуар балалайки благодаря новым переложениям многих классических произведений и русских народных песен. С 1940 года Осипов художественный руководитель и дирижер Государственного русского народного оркестра, который с 1946 года носит его имя. В состав этого оркестра были им введены старинные народные инструменты: владимирские рожки, свирели, кугиклы, а также баяны и оркестровые гармоники. В Гостелерадиофонде собраны многочисленные записи оркестра, носящего имя замечательного музыканта. Много произведений записано этим коллективом под управлением его брата Дмитрия Петровича Осипова. Есть сольные записи и самого Николая Осипова, слушая их можно представить великолепное виртуозное мастерство музыканта: В.Андреев, обработка Б.Трояновского, "Вальс-каприс", аккомпанирует Л.Окаёмова (фортепьяно), "Полька-Мазурка", аккомпанирует Д.Осипов (фортепьяно), С.Василенко, Концерт для балалайки с симфоническим оркестром (дирижер В.Смирнов), Ф.Лист, Вторая венгерская рапсодия и Т.Наше, Цыганский танец (в переложении Н.Осипова, партию фортепьяно исполняет Д.Осипов). Умер в Москве 9 мая 1945 года.

1902

Евгений Борисович Бабский

советский физиолог, академик Академии Наук Украинской ССР (1948). Член КПСС с 1932. Окончил медицинский факультет Московского университета (1924). В 1932-49 профессор Московского педагогического института имени Ленина, затем работал в Институте физиологии Академии Наук Украинской ССР и с 1952 - в учреждениях Академии Медицинских Наук СССР. Основные работы посвящены изучению образования и функционального значения химических агентов в центральной нервной системе, периферических нервах и в мышцах. Обнаружил некоторые энзимо-химические изменения при электротоне нервов и развил теорию химического механизма тетанического сокращения скелетной мышцы (Тетанус). Разработал и усовершенствовал ряд методов исследования сердечной деятельности, желудочно-кишечного тракта и др. (Динамокардиография). Работает в области эксперимент. кардиологии.

1902

Ион (Иван Иванович) Канна

молдавский советский писатель. Член КПСС с 1941. Родился в селе Гояны, ныне Дубоссарского района Молдавии. Первые его произведения появились в печати в 1926-1927. До 1941 опубликовал несколько сборников рассказов и очерков о Гражданской войне 1918-1920, о коллективизации в левобережных районах Молдавии, о новом быте села. Лучшие произведения Канна послевоенного периода включены в сборнике "На берегах Днестра" (1946), "Избранные рассказы" (1948), "Рассказы" (1951). Канна создает живые портреты людей села. В повести "Мать" (1947), в романе "Утро на Днестре" (1951) показана тяжелая доля крестьянства при царском режиме. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР 2-3-го созывов. Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. Сочинения: Кувынтул драг, Кишинэу, 1961: Диминяца пе Нистру, 3-е издание, Кишинэу, 1968; в русский перевод - Избранное, Кишинев, 1956; Рассказы, Кишинев, 1959. Литература: Коробан В., Ион Канна, Кишинэу, 1953; Шпак И., Скрииторий Молдовей Советиче. Индиче биобиблиографик, Кишинэу, 1969.

1903

Виктор Ипатьевич Габескирия

грузинский советский драматург. Литературную деятельность начал в 1923. Габескирия писал главным образом о современности. Первая пьеса "Ветер с моря" (1934, Чиатурский театр). Соетской интеллигенции Грузии посвящена пьеса "Повесть о них" (1939, Театр имени Марджанишвили), борьбе с пережитками капитализма в сознании людей - пьеса "У пропасти" (1953, Театр имени Марджанишвили). Габескирия - автор пьес "Кетеван-мученица", "В осеннее утро" (1952, Театр имени Марджанишвили), "В новогоднюю ночь" (1956, Театр имени Марджанишвили). Пьесы Габескирия отмечены лиричностью, оптимизмом, ставились в Кутаиси, Поти и других театрах Грузии.

1903

Семён Григорьевич Гетьман

командир 4-го штурмового авиационного полка 11-й смешанной авиационной дивизии Западного фронта, майор. Родился в городе Полтаве ныне областном центре Полтавской области Украины, в семье служащего. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1922 года. После окончания начальной школы работал каменщиком. В Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны. В 1922 году окончил Полтавские пехотные курсы, в 1929 году – Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, в 1934 году – курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1935 году – Качинскую военную авиационную школу лётчиков. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-40 годов. В действующей армии с июня 1941 года. Командир 4-го штурмового авиационного полка (11-я смешанная авиационная дивизия, Западный фронт) майор Семён Гетьман 5 и 9 июля 1941 года умело руководил действиями групп штурмовиков при нанесении ударов по вражескому аэродрому, в результате которых была выведена из строя взлётно-посадочная полоса и уничтожено двадцать два самолёта противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1941 года за умелое командование авиационным полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Гетьману Семёну Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 566). С 18 мая 1942 года подполковник Гетьман С.Г. – командир 230-й штурмовой авиационной дивизии, которую он возглавлял до Победы над гитлеровской Германией. Лётчики-штурмовики этой авиадивизии громили врага в небе Кубани, принимали активное участие в Новороссийско-Таманской, Крымской, Могилёвской, Белостокской, Осовецкой, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях, освобождали советские города Темрюк, Севастополь (с 1965 года – город-герой), Могилёв, Волковыск, польские города Белосток, Осовец, Остроленка, Хойнице, Грудзёнз, Гданьск... Комдиву 230-й штурмовой авиадивизии С.Г.Гетьману 22 февраля 1943 года было присвоено воинское звание «полковник», а 1 июля 1944 года – «генерал майор авиации».К концу войны авиадивизия генерал-майора авиации Гетьмана С.Г. именовалась - 230-я Краснознамённая Кубанская штурмовая ордена Суворова авиационная дивизия. После войны отважный комдив продолжал службу в ВВС. В 1948 году он окончил Военную академию Генерального штаба, был на ответственных должностях в войсках Советской Армии. С 1955 года генерал-майор авиации Гетьман С.Г. - в запасе, а затем в отставке. Жил в городе-герое Москве, где скончался 30 августа 1985 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Награждён двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями.

1903

Кэтлин Лонсдейл

впоследствии Дама Кэтлин Лонсдейл, британский ученый, первая женщина, избранная членом лондонского королевского общества (1945).

1903

Юлий Сергеевич Мейтус

украинский композитор, народный артист Украинской ССР (1973), заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1944). Член КПСС с 1954. Родился в Елизаветграде (ныне — Кировоград). В 1931 г. окончил Харьковский музыкально-драматический институт по классу композиции С.С.Богатырева. Автор 12 опер, в том числе «Абадан» (1943, Ашхабад), «Молодая гвардия» (1947), «Украденное счастье» (1960), «Братья Ульяновы» (1967), «Анна Каренина» (1970), «Ярослав Мудрый» (1973), Туркменской симфонии, 5 сюит, симфонических поэм, произведения для хора с оркестром, инструментальных ансамблей, многочисленных романсов и баллад, музыки к фильмам. Сталинская премия (1951). Награжден 2 орденами, а также медалями. Скончался в 1997 г. Литература: Малышев Ю.В., Ю.С.Мейтус, Москва, 1962; Бас Л., Юлiй Мейтус, Киïв, 1973.

1903

Роберт Олтон

американский хореограф, танцовщик и режиссер.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |