-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109412

Комментариев: 6802

Написано: 117885

Записей: 109412

Комментариев: 6802

Написано: 117885

10 июля родились... |

1526

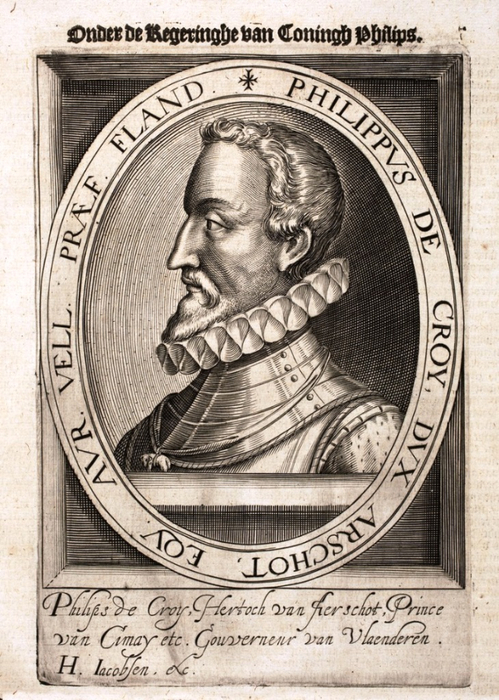

Филипп III де Крой (французское имя - Philippe III de Croÿ)

3-й герцог ван Арсхот, 4-й князь де Шиме и Священной Римской империи, сир де Крой, гранд Испании 1-го класса — военачальник, государственный деятель и дипломат Испанских Нидерландов. Родился в Валансьене. Второй сын Филиппа II де Кроя и Анны де Крой. Первоначально маркиз де Ранти, в 1551 году наследовал бездетному старшему брату Шарлю II. Объединил в своих руках владения старшей линии дома де Крой. Граф де Порсеан, Бомон и Сенеген, сеньор и барон де Ротселар, Бьербек, Монкорне, Кьеврен, Эстрён, Халевин, Коммин, Санцель, Хеверле, Авен, Ландреси, Лиллер, Сен-Венан, Блатон, Кеншан, Фонтен, Круа, Феньи, Наст, Лаув, Ронси, и прочее. 13 ноября 1551 получил от Карла V ордонансовую роту своего брата из 50 тяжеловооруженных всадников и ста конных лучников. В августе 1553 был взят в плен французами после битвы при Тальма, содержался в Венсенском замке. В январе 1556 на капитуле в Антверпене заочно принят в рыцари ордена Золотого руна. Не желая платить крупный выкуп, 10 мая бежал из плена, выбравшись из замка через отхожее место, и прибыл в Брюссель, где 15 мая получил орденскую цепь. В том же году уступил королю Филиппу город, замок и пригород Авена. В 1557 году Арсхот, владевший немецким языком, был направлен с тайной миссией к Римскому королю. В 1559 году отправился во Францию в числе заложников, гарантировавших условия Като-Камбрезийского мира. В 1562 году был послом Филиппа II на Франкфуртском рейхстаге, где Максимилиан Габсбург был избран Римским королём, а в 1564 исполнял ещё одну миссию при императоре и Римском короле. Герцог Арсхот сыграл значительную роль в период Нидерландской революции, являясь доверенным лицом испанского короля, объявившего себя защитником католической веры. Отказался присоединиться к объединению принца Оранского, Эгмонта, Хорна и других сеньоров против кардинала Гранвеля, о чём последний проинформировал короля. По мнению генерала Гийома и других биографов, Арсхот отказался поддержать недовольных, поскольку рассчитывал удовлетворить свои амбиции иным способом, а Вильгельма Оранского считал соперником в борьбе за влияние. В награду за преданность Филипп в октябре 1565 назначил герцога государственным советником, считая его одним из самых ревностных поборников своего дела. В 1567 году первым из вельмож принес торжественную присягу на верность испанской короне, заявил, что подданные не имеют права выступать против своего суверена, но при этом настаивал перед герцогом Альбой на предоставлении Эгмонту и Хорну юридического иммунитета, как рыцарям ордена Золотого руна. Де Крой получил вечную и весьма значительную ренту с владений, конфискованных у жертв Совета по волнениям, и был назначен шефом и суперинтендантом Государственного совета и правительства в период подавления герцогом Альбой восстания в Голландии (1572). Известие о резне Святого Варфоломея принял с удовлетворением, и в письме герцогу Альбе поделился радостью по поводу убийства адмирала Колиньи, «жестокого монстра и возмутителя общественного спокойствия», собиравшегося напасть на Испанские Нидерланды и возобновить Итальянские войны. В 1575 году, после отзыва Альбы из Нидерландов, временно исполнял обязанности штатгальтера. На Генеральных штатах, собравшихся в 1576 году, чтобы совместно со штатами Брабанта принять меры для наведения дисциплины в испанских войсках, герцог, пользовавшийся популярностью, и видевший снижение своего кредита при испанском дворе, где его считали разжигателем смуты, предложил свои услуги и был назначен губернатором города и замка Антверпена, а также шефом и капитан-генералом армии с почти княжескими полномочиями. 2 октября 1576 король утвердил назначение. 20 марта 1577 герцог принял власть в Антверпене, откуда эвакуировались испанские части, и ввел туда десять знамен валлонской пехоты под командованием своего сына Шарля. В городе пришлось столкнуться с сопротивлением населения, не желавшего признавать его полномочия. Был направлен Хуаном Австрийским вместе с сеньором де Йержем и несколькими членами Генеральных штатов на переговоры с принцем Оранским и штатами Голландии и Зеландии, в попытке убедить их вернуться в католическую веру и признать королевскую власть. Вернувшись к штатгальтеру после провала миссии, герцог сопровождал его в Намюр, но, узнав о планах дона Хуана выйти из соглашения с мятежными провинциями, тайно покинул его и вернулся в Брюссель. Разделяя общее недовольство политикой Испании, перешел на сторону федералистов. В июле 1577 принимал в Намюре Маргариту Наваррскую, приехавшую в Нидерланды для тайных переговоров о союзе и французской интервенции. Королева Наваррская в своих мемуарах называет герцога ван Арсхота «старым придворным с обходительным и галантным поведением, определенно, воплощавшим в себе все благородство окружения дона Хуана». 20 сентября 1577 Генеральные штаты назначили его статхаудером и капитан-генералом Фландрии на место графа дю Рё, оставшегося верным Хуану Австрийскому. Оранжисты в Генте энергично протестовали против этого назначения, и 28 октября настояли на аресте де Кроя и его людей, прибывших в город для восстановления его старинных привилегий. Арест Филиппа де Кроя, герцога Арсхота, и других дворян 28 октября 1577 в Генте. «Нассауские войны» Бударциуса. Их обвинили в намерении сделать наместником Фландрии эрцгерцога Маттиаса, без согласия Генеральных штатов; в намерении изменить Государственный совет; в желании подбить штаты Фландрии протестовать против уже одобренного штатами Брабанта и Генеральными штатами назначения принца Оранского на пост губернатора Брабанта; в нежелании восстановить в Генте и его округе древние привилегии и кутюмы, дошедшего до того, что гентцы были им объявлены мятежниками; также в желании ввести в страну войска Франции, старинного врага национальных вольностей, и прочее, и прочее. Обвинения были большей частью надуманными, и продиктованными желанием отомстить валлонским провинциям, вышедшим из союза несколькими месяцами ранее. Благодаря интерцессии Генеральных штатов и самих представителей Фландрии, 10 ноября Филипп де Крой был освобожден под обещание забыть о том, что с ним случилось, и под условием отказа от назначения во Фландрию. Желание примириться с королём и покинуть город, где он не чувствовал себя в безопасности, побудили герцога принять назначение в посольство Генеральных штатов в Кёльн в апреле 1579, на переговоры с представителями короля Испании при посредничестве имперских комиссаров.

Во время конференции де Крой получил прощение короля (4 марта 1580), вновь принял должность государственного советника и присоединился к новому наместнику Нидерландов Алессандро Пармскому. Последней политической акцией герцога Арсхота было примирение Брюгге с сувереном в 1584 году. Чтобы ввести своего наследника в доверие к королю, Филипп поручил ему передать власть в городе герцогу Пармскому. В декабре 1587 направлен послом в Вену к императору Рудольфу II, для принесения рельефа Филиппа II за нидерландские лены империи. В 1588 году в качестве стадхаудера Брюгге участвовал в рейхстаге. Утратив влияние в Нидерландах и доверие испанских властей, Филипп де Крой после назначения штатгальтером графа Фуэнтеса покинул страну, отправившись в паломничество к Богоматери Лореттской. Умер в Венеции11 декабря 1595 годжа, тело было перевезено в Эно и погребено в церкви целестинцев в Хеверле. 1-я жена (24 января 1559): Йоханна Генриетта ван Халевин (29 сентября 1544—6. Декабря 1581), виконтесса Ньивпорта, дочь Яна III ван Халевина, виконта Ньивпорта, и Жоссины де Ланнуа. Дети: Шарль III де Крой (1 июля 1560—16 января 1612), герцог ван Арсхот и де Крой, принц де Шиме. Жена 1) (14 сентября 1580): Мария де Бримё (умерла в 1605), графиня ван Меген, дочь Жоржа де Бримё, сеньора де Керьё, и Рене фон Вальтхаузен; 2) (18 декабря 1605): Доротея де Крой (умерла в 1662), дочь Шарля-Филиппа де Кроя, маркиза д’Авре, и Дианы де Доммартен; Анна де Крой (4 января 1564—25/26 февраля 1635), герцогиня ван Арсхот и де Крой, принцесса де Шиме. Муж (4 января 1587): Шарль де Линь, князь д’Аренберг (умер в 1616); Маргарита де Крой (11 октября 1568—1614), дама ван Халевин и де Коммин. Муж 1) (2 сентября 1584): Пьер II де Энен, граф де Буссю (умер в 1598); 2) (16 июля 1609): граф Вратислав фон Фюрстенберг (1584—1631). 2-я жена (1 мая 1582): Жанна де Блуа-Трелон (умерла в 1605), дочь Луи II де Блуа, сеньора де Трелон, и Шарлотты д’Юмьер. Литература: Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. V. — P.: Companie des Librairies, 1730., p. 641; Bury Adels-Torn. Maison de Croy, étude héraldique, historique et critique. — Bruxelles: Société belge de librairie, 1894; Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 34–36 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827; Decrue F. Anne, duc de Montmorency, connétable et pair de France sous les rois Henri II, François II et Charles IX. — P.: E. Plon, Nourrit et Cie, 1889; Guillaume H. Croy (Philippe III de) // Biographie nationale de Belgique. T. IV. — Bruxelles: H. Thiri, 1873., coll. 540—544; Henne A. Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique. T. X. — Bruxelles et Leipzig: Émile Flatau, 1860; Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 575; Reiffenberg F. A. F. T., baron de. Histoire de l'ordre de la toison d'or, depuis son institution jusqu'a la cessation des chapitres generaux. — Bruxelles: Imprimerie normale, 1830; Reiffenberg F. A. F. T., baron de. Une existence de grand seigneur au seizième siècle: mémoires autographes du Duc Charles de Croy. — Bruxelles et Leipzig: C. Muquardt, 1845; Wenzelburger, Karl Theodor. Croÿ, Philipp von // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Bd. 4. — Lpz.: Duncker & Humblot, 1876. — S. 619–620; Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы. — Санкт-Петербург: Евразия, 2010. — ISBN 978-5-91852-012-3.

1539

Лукаш Косцелецкий (польское имя - Łukasz Kościelecki)

религиозный и государственный деятель Речи Посполитой, аббат любинский (1570), епископ пшемысльский (1575—1577) и познанский (1577—1597). Член Ордена святого Бенедикта. Представитель польского шляхетского рода Косцелецких герба «Огоньчик». Сын иновроцлавского, бжесць-куявского и ленчицкого Яна Януша Косцелецкого (1490—1545) от второго брака с Катажиной Ксыньской. Братья — Станислав, Анджей, Станислав и Ян Януш. В 1570 году Лукаш Косцелецкий был назначен аббатом в Любине. 5 декабря 1575 года был избран в епископы пшемысльские, но продолжал проживать в Любине. 4 марта 1577 года Лукаш Косцелецкий был назначен епископом познанским, вступил в должность 6 мая 1577 года. Во время своего нахождния в должности епископа провел четыре синода в Познанском диоцезе. Стремился ликвидировать последствия Реформации в Речи Посполитой. Умер 26 июля 1597 года.

Надгробие Л.Косцелецкого в соборе Познани. Источники: Polski Słownik Biograficzny, Tом XIV, s. 410-413.

1557

Леандро Бассано (итальянское имя - Leandro Bassano)

венецианский художник, третий сын Якопо Бассано. Родился в Венеции. Его мать страдала меланхолией и это, по мнению Григория Сегалина определило его гениальность. Вместе со своим братом Франческо он учился в мастерской отца, затем работал в мастерской в Венеции, которую создал его брат. Как и отец, Леандро также интересовался религиозной тематикой («Вавилонская башня», «Сусанна и старцы», «Моление о чаше», «Моисей добывший воду из скалы»), но был также известен и как портретист. Около 1575 он, по желанию отца возглавил их семейную мастерскую в Бассано дел Граппа. После смерти отца и последующего самоубийства Франческо Леандро вернулся в венецианскую мастерскую. Там он работал в стиле Тинторетто. Со временем его популярность возрастала. Венецианский дож даже посвятил его в рыцари в конце 1590-х. Принимал участие в росписи Церкви Иль Реденторе, Собора Санти-Джованни э Паоло и Дворца дожей. Создал портрет Просперо Альпини. Умер в Венеции 15 апреля, 1622 года. Большинство его работ не имеют точной датировки, а авторство некоторых точно не установлено. Его работы находятся в частных коллекциях, а также во многих музеях мира: Уффици, Эрмитаж, Музей Ашмола, Лувр, Лондонская Национальная галерея, Ка' Реццонико. В Тульском областном художественном музее находится единственный в мире полный комплект из 12 картин серии «Двенадцать месяцев» (авторское повторение). Неполная серия частично имеется в Венском художественно-историческом музее и в Национальной галерее в Праге. Галерея: Пенелопа; «Август» из серии «Двенадцать месяцев». Тульский областной художественный музей; Портрет женщины. Национальный музей искусств Азербайджана.

1574

Клара Мария Померанская (немецкое имя - Klara Maria von Pommern)

принцесса из Померанского дома, в замужестве последовательно герцогиня Мекленбург-Шверинская и Брауншвейг-Вольфенбюттельская. Родилась в Францбурге. Клара Мария — второй ребёнок и старшая дочь в семье герцога Богуслава XIII Померанского и его супруги Клары Брауншвейг-Люнебургской. 7 октября 1593 года в Барте Клара Мария вышла замуж за герцога Сигизмунда Августа Мекленбургского, младшего сына герцога Иоганна Альбрехта I, лишённого отцом прав наследования в герцогстве за свой «дурной» нрав. Супруги проживали в Ивенаке. Сигизмунд Август умер, не оставив потомства. Во второй раз Клара Мария вышла замуж 13 декабря 1607 года в Штрелице за Августа Младшего, правителя Хитцаккера, сына Генриха Брауншвейг-Данненбергского. В этом браке Клара Мария родила двоих детей, которые не выжили: дочь в 1609 году и сына в 1610 году. Клара Мария умерла в Хитцаккере 19 февраля 1623 года и была похоронена в городской церкви Данненберга. После смерти первой жены герцог Август женился ещё дважды.

1640

Афра Бен (Aphra Ben)

английская романистка и драматург, один из крупнейших авторов эпохи Реставрации. Считается первой профессиональной писательницей в истории Англии. Сведения о жизни Афры Бен довольно скупы, противоречивы и не во всём достоверны. Родилась в селении Уай близ Кентербери (графство Кент); дочь цирюльника Бартоломью Джонстона. События её молодости практически неизвестны; есть косвенные сведения, что она получила католическое воспитание и даже собиралась стать монахиней. В 1663 году Афра побывала на английской сахарной плантации на реке Суринам, где, по собственному заявлению, долго общалась с чернокожим невольником знатного происхождения, чья история впоследствии легла в основу романа «Оруноко, или Царственный раб» (Oroonoko, or the Royal Slave). Вернувшись в Англию, Афра вышла замуж за Йохана Бена, жившего в Лондоне купца немецкого или голландского происхождения. Брак просуществовал лишь несколько лет. По-видимому, он был фиктивным, служившим для упрочения положения в обществе и для благопристойной маскировки её бисексуальных наклонностей (Афра признавалась в любви как к мужчинам, так и к женщинам, и в её произведениях рассыпано немало подобных намёков). К 1666 году она добилась влияния при дворе, выполняла секретные поручения Карла II в Антверпене во время англо-голландской войны; в тайной переписке пользовалась именем Астрея, ставшее затем её литературным псевдонимом. Тайная служба не принесла ей дохода: король постоянно задерживал плату за шпионские услуги, так что Афре Бен пришлось некоторое время провести в долговой тюрьме. В 1669 году, после того как неизвестное лицо оплатило её долги, Афра Бен начала деятельность профессиональной писательницы. Пользуясь связями с лондонскими писателями и драматургами, она быстро завоевала успех как автор любовных повестей, театральных пьес, романов, стихотворений. Многие из её пьес проникнуты, в духе литературы времён Реставрации, откровенной эротикой; некоторые являются переделками более ранних сочинений. Большую славу её принесли прозаические сочинения: сатирические и любовные новеллы, романы «Любовная переписка дворянина и его сестры» (Love-Letters Between a Nobleman and His Sister, 1684) и «Оруноко» (1688), считающийся вершиной её творчества. Главный герой этого произведения, развивающего традиции галантного романа, — негритянский принц Оруноко, отправляющийся в Новый Свет на поиски проданной в рабство возлюбленной Имоинды и ради любви к ней сам становящийся невольником. Не вынеся жестокого обращения, он поднимает восстание рабов, во время которого погибает Имоинда. Схваченный рабовладельцами, Оруноко подвергается нечеловеческим пыткам (которые переносит со стоическим спокойствием) и умирает. Образ Оруноко считается одним из ранних образцов «благородного дикаря» в европейской литературе. Афра Бен скончалась 16 апреля 1689 года и была похоронена в Вестминстерском аббатстве. Одним из первых критиков Афры Бен был крупнейший поэт своего времени Александр Поуп, считавший её творчество легковесным (сама писательница умело защищалась от его упрёков). До начала XX века её творчество пребывало в полузабвении, пока в 1913 году не вышло собрание сочинений Афры Бен, подготовленное Монтегю Саммерсом. С этого момента популярность её произведений начинает стремительно нарастать, особенно благодаря крайне высоко ставившей их Вирджинии Вулф; по её словам, Афра Бен «добилась для женщин права выражать свои мысли». Начиная с 1960-х годов интерес к её творчеству переживает настоящий бум; её произведениям посвящается огромное количество работ, они изучаются в университетах и признаются классикой английской литературы. Особое внимание к Афре Бен демонстрируют критики и писательницы феминистских взглядов. Наиболее популярным объектом исследований и критических интерпретаций стал роман «Оруноко», где выделяют темы рабства, расы и колониализма. Литература: Бен Афра // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907; Ватченко С.А. У истоков английского антиколониалистского романа: Творческие поиски Афры Бен в романной прозе. Киев, 1984.

1658

Луиджи Фердинандо Марсильи (итальянское имя - Luigi Ferdinando Marsigli)

итальянский военный деятель и учёный-натуралист. Родился в Болонье, в знатной и уважаемой семье, получив блестящее для тех времён образование, обучаясь математике, анатомии и естественной истории у лучших преподавателей. После завершения обучения и периода проведения научных исследований в своём родном городе он совершил путешествие в Османскую империю, имевшее целью сбор данных о военной организации этой страны, а также о её естественной истории. По возвращении он поступил на службу к императору Леопольду (1682) и, находясь на этой службе, участвовал в сражениях с Османской империей; в одном из боёв он был ранен и захвачен в плен на реке Раба и продан в рабство паше, которого он затем был вынужден сопровождать в ходе осады турками Вены. Он был выкуплен из рабства в 1684 году и впоследствии вернулся на службу к императору в качестве военного инженера. Марсильи принял участие в успешной осаде Буды в 1686 году и в Войне за испанское наследство. В ходе последней в 1703 году он был назначен первым заместителем графа д'Арко (итал.) в обороне крепости в Брайзахе. Крепость сдалась герцогу Вандомскому, и д'Арко и Марсильи были преданы военному суду; Арко был приговорён к смерти, а Марсильи — изгнан со службы, хотя он и был оправдан общественным мнением. После этого события он был вынужден отказаться от военной службы и посвятил всю свою дальнейшую жизнь научным исследованиям, в погоне за которыми он совершил множество путешествий по Европе, проводя много времени в Марселе, изучая природу моря. В 1712 году он представил свою коллекцию в родном городе, где она образовала ядро Болонского института науки и искусства (итал.). Он умер в Болонье 1 ноября 1730 года. Марсильи был членом Лондонского Королевского общества и Парижской Академии наук. В 1723 году секретарём Марсильи работал Франческо Мария Дзанотти. Библиография: John Stoye. Marsigli's Europe. The life and times of Luigi Ferdinando Marsigli, soldier and virtuoso. Yale University Press, New Haven, N.J. 1994, ISBN 0-300-05542-0; Giuseppe Olmi. L'illustrazione naturalistica nelle opere di Luigi Ferdinando Marsigli / Natura-Cultura. L'interpretazione del mondo fisico nei testi e nelle immagini, edited by G. Olmi, L. Tongiorgi Tomasi, A. Zanca, Firenze: Olschki, 2000, pp. 255-303.

1658

Луиджи Фердинандо Марсильи (итальянское имя - Luigi Ferdinando Marsigli)

итальянский военный деятель и учёный-натуралист. Родился Болонье, в знатной и уважаемой семье, получив блестящее для тех времён образование, обучаясь математике, анатомии и естественной истории у лучших преподавателей. После завершения обучения и периода проведения научных исследований в своём родном городе он совершил путешествие в Османскую империю, имевшее целью сбор данных о военной организации этой страны, а также о её естественной истории. По возвращении он поступил на службу к императору Леопольду (1682) и, находясь на этой службе, участвовал в сражениях с Османской империей; в одном из боёв он был ранен и захвачен в плен на реке Раба и продан в рабство паше, которого он затем был вынужден сопровождать в ходе осады турками Вены. Он был выкуплен из рабства в 1684 году и впоследствии вернулся на службу к императору в качестве военного инженера. Марсильи принял участие в успешной осаде Буды в 1686 году и в Войне за испанское наследство. В ходе последней в 1703 году он был назначен первым заместителем графа д'Арко в обороне крепости в Брайзахе. Крепость сдалась герцогу Вандомскому, и д'Арко и Марсильи были преданы военному суду; Арко был приговорён к смерти, а Марсильи — изгнан со службы, хотя он и был оправдан общественным мнением. После этого события он был вынужден отказаться от военной службы и посвятил всю свою дальнейшую жизнь научным исследованиям, в погоне за которыми он совершил множество путешествий по Европе, проводя много времени в Марселе, изучая природу моря. В 1712 году он представил свою коллекцию в родном городе, где она образовала ядро Болонского института науки и искусства.Он умер в Болонье 1 ноября 1730 года. Марсильи был членом Лондонского Королевского общества и Парижской Академии наук. В 1723 году секретарём Марсильи работал Франческо Мария Дзанотти. Библиография: John Stoye. Marsigli's Europe. The life and times of Luigi Ferdinando Marsigli, soldier and virtuoso. Yale University Press, New Haven, N.J. 1994, ISBN 0-300-05542-0; Giuseppe Olmi. L'illustrazione naturalistica nelle opere di Luigi Ferdinando Marsigli / Natura-Cultura. L'interpretazione del mondo fisico nei testi e nelle immagini, edited by G. Olmi, L. Tongiorgi Tomasi, A. Zanca, Firenze: Olschki, 2000, pp. 255-303.

1669

Евдокия Фёдоровна, урожденная Лопухина (при рождении Прасковья Илларионовна; в иночестве - Елена)

царица, первая супруга Петра I (с 27 января 1689 до 1698), мать царевича Алексея, последняя русская царица и последняя равнородная неиноземная супруга русского монарха. Отцом Евдокии был Илларион Авраамович Лопухин, стряпчий при дворе царя Алексея Михайловича. При Фёдоре Алексеевиче отец Евдокии стал полковником и стрелецким головой, позже — государевым стольником и окольничим, а в связи со свадьбой Евдокии и Петра I был возведён в чин боярина. Евдокия родилась в родовой вотчине — селе Серебрено Мещовского уезда. Город Мещовск был родиной царицы Евдокии Стрешневой, жены Михаила Фёдоровича — деда Петра I. При бракосочетании имя «Прасковья» было сменено на более благозвучное и приличествующее царице — «Евдокия», возможно, в честь её соотечественницы, а также, может быть, чтобы не совпадать с именем жены соправителя Петра I — Прасковьи Салтыковой, супруги Ивана V. Отчество Илларионовна было изменено на «Фёдоровна» (традиционно, в честь святыни Романовых — Феодоровской иконы). Рисунок, расположенный в начале «Книги любви знак в честен брак», преподнесённой в 1689 г. в качестве свадебного подарка Петру Первому. Была выбрана в качестве невесты царицей Натальей Кирилловной без согласования этого вопроса с 16-летним женихом. К той мысли, что сыну пора жениться, мать натолкнула новость о том, что Прасковья Салтыкова ждёт ребёнка (через 2 месяца после венчания Петра с Лопухиной была рождена царевна Мария Ивановна). Наталью Кирилловну в этом браке прельщало то, что хотя род Лопухиных, входивший в число союзников Нарышкиных, был захудалым, но многочисленным, и она надеялась, что они будут стоять на страже интересов её сына, будучи популярными в стрелецких войсках. Хотя шли разговоры о женитьбе Петра на княжне Трубецкой, Нарышкины и Тихон Стрешнев воспрепятствовали этому. Венчание Петра I и Лопухиной состоялось 27 января (6 февраля) 1689 в церкви Преображенского дворца под Москвой. Событие было знаковым для тех, кто ждал, когда Пётр сменит правительницу Софью, «так как по русским понятиям, женатый человек считался совершеннолетним, и Пётр в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры». Евдокия была воспитана по старинным обычаям Домостроя и не разделяла интересов прозападного мужа, при этом обладала достаточно независимым характером. На её сестре Ксении был женат ((с 1691)) Борис Иванович Куракин. Он оставил описание Евдокии в «Гистории о царе Петре Алексеевиче»: «И была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом не сходная к своему супругу, отчего всё счастие своё потеряла и весь род свой сгубила… Правда, сначала любовь между ими, царём Петром и супругою его, была изрядная, но продолжалася разве токмо год. Но потом пресеклась; к тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем её в несогласии, нежели в любви. И так дошло до конца такого, что от сего супружества последовали в государстве Российском великие дела, которы были уже явны на весь свет…» Род же Лопухиных, вскоре после свадьбы оказавшийся «на виду» придворной жизни, он характеризует так: «… люди злые, скупые ябедники, умов самых низких и не знающие нимало в обхождении дворовом… И того к часу все их возненавидели и стали рассуждать, что ежели придут в милость, то всех погубят и государством завладеют. И, коротко сказать, от всех были возненавидимы и все им зла искали или опасность от них имели». От этого брака в течение трёх первых лет родились трое сыновей: младшие, Александр и Павел (существование последнего весьма спорно), умерли во младенчестве, а старшему, царевичу Алексею, родившемуся в 1690 году, была суждена более роковая судьба — он погиб по приказу своего отца в 1718 году. Пётр быстро охладел к жене и с 1692 года сблизился в Немецкой слободе с Анной Монс. Но пока была жива его мать, царь не демонстрировал открыто антипатии к жене. При этом сама Наталья Кирилловна в последние годы жизни быстро разочаровалась в невестке, невзлюбив её за самостоятельность и откровенное упрямство. После смерти Натальи Кирилловны в 1694 году, когда Пётр уехал в Архангельск, он перестал поддерживать переписку с Евдокией. Хотя Евдокию ещё называли царицей и она жила с сыном во дворце в Кремле, но её родственники Лопухины, занимавшие видные государственные посты, попали в опалу. Молодая царица стала поддерживать общение с лицами, недовольными политикой Петра. В 1697 году, перед самым отъездом царя за границу, в связи с открытием заговора Соковнина, Цыклера и Пушкина, были сосланы отец царицы и его два брата — бояре Сергей и Василий, воеводами подальше от Москвы. В 1697 году Пётр, находясь в Великом посольстве, из Лондона письменно поручил своему дяде Льву Нарышкину и боярину Тихону Стрешневу, а также духовнику царицы уговорить Евдокию постричься в монахини (по обычаю, принятому на Руси вместо развода). Евдокия не согласилась, ссылаясь на малолетство сына и его нужду в ней. Но по возвращении из-за границы 25 августа 1698 года царь поехал сразу к Анне Монс. Побывав в первый день у любовницы и навестив ещё несколько домов, царь лишь через неделю увиделся с законной женой, причём не дома, а в палатах Андрея Виниуса, главы Почтового ведомства. Повторенные уговоры не увенчались успехом — Евдокия отказалась постригаться, и в тот же день попросила о заступничестве патриарха Адриана, который заступился за неё, но безуспешно, лишь вызвав ярость Петра. Через 3 недели её повезли под конвоем в монастырь. (Существуют указания, что он вообще хотел её сначала казнить, но был переубеждён Лефортом).

Евдокия Лопухина в монашеском облачении.

23 сентября 1698 года её отправили в Суздальско-Покровский монастырь (традиционное место ссылки цариц), где она была пострижена под именем Елены. Архимандрит обители не согласился постричь её, за что был взят под стражу. В Манифесте, позже изданном в связи с «делом царевича Алексея», Пётр I сформулировал обвинения против бывшей царицы — «…за некоторые её противности и подозрения». Стоит отметить, что в том же 1698 году Пётр постриг двух своих единокровных сестёр Марфу и Феодосию за сочувствие к свергнутой царевне Софье. Содержания ей назначено от казны не было — её «кормили» родственники. Она им писала: «Здесь ведь ничего нет: всё гнилое. Хоть я вам и прискушна, да что же делать. Покамест жива, пожалуйста, поите, да кормите, да одевайте, нищую». Через полгода фактически оставила монашескую жизнь, став жить в монастыре как мирянка, и в 1709—1710 гг. вступила в связь с приехавшим в Суздаль для проведения рекрутского набора майором Степаном Глебовым, которого ввёл к ней её же духовник Фёдор Пустынный. Из признательного письма Евдокии к Петру: «Всемилостивейший государь! В прошлых годах, а в котором не упомню, по обещанию своему пострижена я была в суздальском Покровском монастыре в старицы и наречено мне было имя Елена. И по пострижению в иноческом платье ходила с полгода; и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкою…» По некоторым указаниям, Глебовы были соседями Лопухиных, и Евдокия могла знать его с детства. Из письма Евдокии к Глебову: «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать уж злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться! Лучше бы мне душа моя с телом разсталась! Ох, свет мой! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже моё проклятое сердце да много послышало нечто тошно, давно мне все плакало. Ах мне с тобою, знать, будет роставаться. Уж мне нет тебя милее, ей-Богу! Ох, любезный друг мой! За что ты мне таков мил? Уже мне ни жизнь моя на свете! За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Носи, сердце моё, мой перстень, меня любя; а я такой же себе сделала; то-то у тебя я его брала»…" Сохранялось сочувствие к сосланной царице. Епископ Ростовский Досифей пророчествовал, что Евдокия скоро опять будет царицей, и поминал её в церквах «великой государыней». Предрекали также, что Пётр примирится с женой и оставит недавно основанный Петербург и свои реформы. Всё это открылось из т. н. Кикинского розыска по делу царевича Алексея в 1718 году, во время суда над которым Пётр узнал про её жизнь и отношения с противниками реформ. Было открыто её участие в заговоре. В Суздаль для розыска был прислан капитан-поручик Скорняков-Писарев, который арестовал её вместе со сторонниками. 3 февраля 1718 года Пётр даёт ему повеление: «Указ бомбардирской роты капитан-поручику Писареву. Ехать тебе в Суздаль и там в кельях бывшей жены моей и ея фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся подозрительныя, по тем письмам, у кого их вынул, взять за арест и привести с собою купно с письмами, оставя караул у ворот». Скорняков-Писарев застал бывшую царицу в мирском платье, а в церкви монастыря обнаружил записку, где её поминали не инокиней, а «Благочестивейшей великой государыней нашей, царицей и Великой княгиней Евдокией Фёдоровной», и желали ей и царевичу Алексею «благоденственное пребывание и мирное житие, здравие же и спасение и во все благое поспешение ныне и впредь будущие многие и несчётные лета, во благополучном пребывания многая лета здравствовать». На допросе Глебов показал: «И сошёлся я с нею в любовь через старицу Каптелину и жил с нею блудно». Старицы Мартемьяна и Каптелина показали, что своего любовника «инокиня Елена пускала к себе днём и ночью, и Степан Глебов с нею обнимался и целовался, а нас или отсылали телогреи кроить к себе в кельи, или выхаживали вон». Проводивший обыск гвардии капитан Лев Измайлов нашёл у Глебова 9 писем царицы. В них она просила уйти с военной службы и добиться места воеводы в Суздале, рекомендовала, как добиться успеха в различных делах, но главным образом они были посвящены их любовной страсти. Сама Евдокия показала: «Я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, в том и виновата». В письме к Петру она призналась во всём и просила прощения, чтобы ей «безгодною смертью не умереть». 14 февраля Писарев арестовал всех и повёз в Москву. 20 февраля 1718 года в Преображенском застенке состоялась очная ставка Глебова и Лопухиной, которые не запирались в своей связи. Глебову ставили в вину письма «цифирью», в которых он изливал «безчестныя укоризны, касающияся знамой высокой персоны Его царского величества, и к возмущению против Его величества народа». Австриец Плейер писал на родину: «Майор Степан Глебов, пытанный в Москве страшно кнутом, раскалённым железом, горящими угольями, трое суток привязанный к столбу на доске с деревянными гвоздями, ни в чём не сознался». Тогда Глебов был посажен на кол и, прежде чем умереть, мучался 14 часов. По некоторым указаниям, Евдокию заставили присутствовать при казни и не давали закрывать глаза и отворачиваться. После жестокого розыска были казнены и другие сторонники Евдокии, прочие были биты кнутом и сосланы. В сочувствии к Евдокии были уличены монахи и монахини суздальских монастырей, Крутицкий митрополит Игнатий (Смола) и многие другие. Игумения Покровского монастыря Марфа, казначея Мариамна, монахиня Капитолина и несколько других монахинь были осуждены и казнены на Красной площади в Москве в марте 1718 года. Собор священнослужителей приговорил и её саму к избиению кнутом, и в их присутствии она была выпорота. 26 июня того же года умер её единственный сын, царевич Алексей. В декабре 1718 года был казнён её брат, Лопухин, Абрам Фёдорович. В итоге в 1718 году она была переведена из Суздаля сначала в Александровский Успенский монастырь, а затем в Ладожский Успенский монастырь, где 7 лет жила под строгим надзором до кончины бывшего мужа. В 1725-м её отправили в Шлиссельбург, где Екатерина I держала её в строго секретном заключении как государственную преступницу под именованием «известной особы» (Евдокия представляла бо́льшую угрозу для новой императрицы, чьи права были сомнительны, чем для своего мужа, настоящего Романова). С воцарением своего внука Петра II (спустя несколько месяцев), она была с почётом перевезена в Москву и жила сначала в Вознесенском монастыре в Кремле, затем в Новодевичьем монастыре — в Лопухинских палатах. Верховный тайный Совет издал Указ о восстановлении чести и достоинства царицы с изъятием всех порочащих её документов и отменил своё решение (1722) о назначении императором наследника по собственному умыслу без учёта прав на престол (хотя Александр Меншиков усиленно этому сопротивлялся). Ей было дано большое содержание и особый двор. На её содержание было определено 4500 руб. в год, по приезде Петра II в Москву сумма была увеличена до 60 тысяч рублей ежегодно. Никакой роли при дворе Петра II Лопухина не играла. После смерти Петра II в 1730 году возник вопрос, кто станет его наследником, и Евдокия упоминалась в числе кандидатур. Существуют свидетельства, что Евдокия Фёдоровна отказалась от престола, предложенного ей членами Верховного тайного совета. Умерла Евдокия в 1731. Императрица Анна Иоанновна относилась к ней уважительно и пришла на её похороны. Перед кончиной последние слова её были: «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». Похоронена в соборной церкви Новодевичьего монастыря у южной стены собора Смоленской иконы Божьей Матери рядом с гробницами царевен Софьи и её сестры Екатерины Алексеевны. «Петербургу быть пусту» (Петербургу пусту быти) — пророчество (заклятие) о гибели новой столицы, будто бы изреченное Евдокией Лопухиной перед отправкой в монастырь — «Месту сему быть пусту!». Дети: Алексей Петрович (1690—1718); Александр Петрович (царевич) (1691—1692). Деревня Дунилово Владимирской области названа в честь Евдокии и принадлежала Лопухиным. В Покровском соборе деревни находится чудотворная икона — вклад Евдокии и Петра. В 1691-1694 годах по её повелению к трапезной Андрониковского монастыря пристроили 3-й ярус, в котором устроили церковь Михаила Архангела с приделом св. Петра и Павла. Нижний ярус она отвела под фамильную усыпальницу, установив там иконы Знамения Божьей Матери. В 1748 г. в сельце Тинькове близ Калуги был явлен чудотворный образ Пресвятой Богородицы, впоследствии названный Калужским. «На этой иконе Богоматерь соблаговолила предстать в облике поразительно схожем с прижизненным портретом Царицы Евдокии в монашеских одеждах с раскрытой книгой, написанном во время её пребывания в Покровском монастыре почти за 40 лет до обретения сей святыни». Литература: Есипов «Освобождение царицы Евдокии Фёдоровны» («Русский Вестник», том XXVIII); И.С. Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна // Русский архив, 1863. — Выпуск 7. — Столбцы 541—549; Семевский М. «Евдокия Фёдоровна Лопухина» («Русский Вестник», 1859, № 9)

1682

Роджер Котс (Roger Cotes)

английский математик и философ, член Лондонского королевского общества (1711). Родился в Бёрбедже, Хинкли-энд-Босуорт, Лестершир, Лестершир, Восточный Мидленд, Великобритания. В двадцать четыре года был назначен профессором астрономии и экспериментальной философии в Кембриджском университете. Получил различные формулы дифференциального и интегрального исчислений и дифференциальной геометрии; нашёл формулы для приближённого вычисления определённых интегралов (формулы Котса, 1722). В 1713 он подготовил второе издание «Principia» Ньютона. Котс оставил серию подробных исследований по оптике. В чистой математике главное открытие Котса — теорема, носящая его имя, позволяющая интегрировать посредством логарифмов и дуг круга правильных дробей с биномом в знаменателе. Занимался также теорией ошибок. Умер в Кембридже 5 июня 1716 года. Литература: Котс, Рожер // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнительных). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1682

Бартоломей Цигенбальг (немецкое имя - Bartholomäus Ziegenbalg)

лютеранский пастор и миссионер, первый протестантский миссионер в Индии, первый переводчик Нового Завета на тамильский язык. Цигенбальг родился в Пульснице (Верхняя Лужица, Германия Саксонии), в семье бедных, но набожных родителей. Уже в раннем детстве он проявил способности к музыке. Обучался в университете Галле, бывшем в то время центром пиетизма. Он отклинулся на призыв датского короля Фредерика IV к клирикам о распространении Евангелие в Индии. 9 июля 1706 года Цигенбальг и Генрих Плютшау прибыли в Транквебар, тем самым став первыми протестантскими миссионерам в Индии (в рамках миссии Дания-Галле). Они начали активную проповедническую деятельность, несмотря на оппозицию со стороны местных индуистов и представителей датских властей, проведя первое крещение индийцев 12 мая 1707 года. Миссионеры так же организовали типографию, где в 1715 году был напечатан первый перевод Нового Завета на тамильский язык. Этот текст с небольшими изменениями используется до настоящего времени. Несмотря на оппозицию со стороны совета в Копенгагене, финансировавшего деятельность миссии, Цигенбальг считал, что проповедь Евангелия должна сочетаться с заботой о социальном благополучии новообращённых. Цигенбальг открыто критиковал членов касты брахманов, обвиняя их в пренебрежении к низшим кастам индуистского общества. По этой причине, по крайней мере один раз возник заговор с целью убийства миссионера. В 1708—1709 годах пастор находился в течение четырёх месяцев в тюрьме из-за раздоров, возникших между представителями различных христианских течений в Транквебаре. Поводом к этому послужил спор о том по каком обряду — католическому или лютеранскому должны крестить внебрачных детей от связей между датскими солдатами и местными женщинами. В другой раз пастор заступился за вдову брадобрея-тамила, который был должником католика, работавшего на компанию в качестве переводчика. Командующий датским фортом Хассиус посчитал, что миссионер занимается вопросами, находящимися за пределами его компетенции и заключил его в тюрьму. Несмотря на то, что через четыре месяца Цигенбальг был освобождён, его отношения с командиром форта оставались натянутыми, что послужило причиной возвращения миссионера в Европу в 1714 году, где он находился в течение двух лет, после чего вернулся в Индию. Цигенбальг активно сотрудничал с англиканским обществом по распространению христианских знаний, что делает его работу одним из первых примеров экуменических связей в истории протестантской миссионерской работы. Здоровье пастора в течение всей жизни не отличалось крепостью, а пребывание в Индии ухудшило его состояние. Скончался на юге Индии в Транкебаре 23 февраля 1719 года. Наследие Цигенбальга составили словарь и грамматика тамильского языка, перевод на тамильский книг Нового Завета и Ветхого Завета (вплоть до Книги Руфь), несколько брошюр, два церковных здания, семинария для подготовки священнослужителей из коренных народов Индии. В результате его миссии в христианство перешли свыше 250 индийцев. Первый индийский епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Тамилнада был ординирован на 250-тую годовщину прибытия сюда Цигенбальга.

1723

Уильям Блэкстоун (William Blackstone)

английский политик, юрист, философ и историк права. Иногда его фамилия на русский ошибочно передаётся как Блэкстоун. Родился в купеческой семье в Чипсайде, Лондон. Первоначальное образование получил в Чартерхаус-Скул в Лондоне. С 1738 года изучал в Пембрук-колледже Оксфордского университета юриспруденцию, логику и математику. В 1741 году Блэкстон вступил в Middle Temple («Средний темпл» — один из четырёх «Судебных иннов» — английских школ подготовки барристеров), посвятив этому событию стихотворение «Прощание юриста со своей музой» (напечатаны в «Альманахе Додсли»). В 1744 году он избирается членом совета оксфордского Олл-Соулз-колледжа. В 1746 году Уильям Блэкстон стал практикующим адвокатом, но затем вновь вернулся преподавать в университет. В 1750 году он получил степень доктора права и в 1753 году начал читать в Оксфорде лекции, посвященные английскому законодательству, которые имели большой успех, так как до этого в английских университетах не предусматривались курсы обучения законам Англии. Английский учёный-юрист Винер даже завещал большую сумму денег в пользу основания кафедры английского обычного права (Common Law), возглавить которую в 1758 году был приглашен профессор Уильям Блэкстон. В 1759 году Блэкстон вновь занялся адвокатской деятельностью, а также посвятил себя политике; в 1761 году он избран в палату общин от округа Хиндон (Уилтшир), а в 1763 году занимает пост королевского генерал-солиситора и одновременно избирается членом совета адвокатов в Миддл-Темпл. Женившись, Блэкстон должен был оставить место в Олл-Соулз-колледже, он назначается ректором в Нью-Инн-холл до 1766 года, когда он оставил занимаемую им в Оксфорде кафедру.

В 1765 году он издаёт первый том прославивших его «Комментариев к английским законам», и в течение последующих четырёх лет выпускает продолжение в три тома. В 1768 году сэр Уильям Блэкстон вернулся в парламент как депутат от Уэстбери. А в 1770 году Блэкстон, отклонив должность королевского генерал-солиситора, занимает пост судьи по общим апелляциям при королевском суде (The Court of Common Pleas), который занимал до самой своей смерти 14 февраля 1780 года. Одним из наиболее выдающихся сочинений Блэстона были «Комментарии к английским законам» (англ. «Commentaries on the Laws of England») в 4-х томах, впервые опубликованные в Оксфорде 1765-1769 годах (в 1780—1782 годах в Московском университете С.Е.Десницким был издан перевод на русский язык — «Истолкование Английских законов г. Блакстона»). Ещё при его жизни вышло 8 изданий этой книги. В своей фундаментальной работе Блэкстон давал подробные комментарии правовых норм и прецедентов Англии. Влияние этой работы было очень велико, доктринальные толкования Блэкстона стали авторитетом для английских и американских юристов и по прежнему сохраняют своё значение для юристов стран англо-саксонской правовой семьи.

Статуя сэра Уильяма Блэкстона у здания федерального суда США в Вашингтоне

В многочисленные издания «Комментариев к английским законам» после смерти автора часто вносились дополнительные примечания последующих юристов. Из других сочинений Блэкстона также известны «Law tracts» в 2-х томах (Лондон, 1762) и «Analysis of the Laws of England» (Оксфорд, 1754; Лондон, 1880) — энциклопедия права Англии. Некоторые из положений Блэкстона о религиозной терпимости вызвали оживлённую полемику, например, сочинение английского юриста и философа Бентама «Fragment of Government» (1776) было направлено против политических взглядов Блэкстона. Литература: Prest W. William Blackstone: Law and Letters in the Eighteenth Century : Oxford University Press, 2008. — 284 p. — ISBN 978-0-19-955029-6.

1724

Джеймс Дуглас-Гамильтон (James Hamilton, 6th Duke of Hamilton)

шотландский аристократ и пэр, 6-й герцог Гамильтон и 3-й герцог Брендон (1743—1758). Старший сын Джеймса Гамильтона (1703—1743), 5-го герцога Гамильтона и 2-го герцога Брендона (1712—1743), и леди Энн Кокрейн (1706/1707-1724). С 1724 по 1743 год носил титул маркиза Клайдсдейла. Он получил образование в Винчестерском колледже (1734—1740) и Сент-Мэри Холл в Оксфорде (1740—1743). 2 марта 1743 года после смерти своего отца Джеймс Гамильтон унаследовал титулы и владения герцогов Гамильтона и Брендона. 17 января 1758 года 35-летний Джеймс Гамильтон скончался во время охоты от простуды в деревне Грейт Тью (Great Tew; Оксфордшир). Он был похоронен в феврале 1758 года в семейном мавзолее в городе Гамильтон (Южный Ланаркшир). Ему наследовал старший сын Джеймс Гамильтон. Герцог Гамильтон был членом масонской ложи в Гамильтоне, а в 1753-1755 годах — магистром ложи. 14 февраля (в день Святого Валентина) 1752 года Джеймс Гамильтон в Лондоне женился на Элизабет Каннинг (1733—1790), дочери полковника Джона Каннинга (1700—1767) и Бриджит Бурк (1716—1770). Их дети: леди Элизабет Гамильтон (1753—1797), муж с 1774 года — Эдвард Смит-Стэнли (1752—1834), 12-й граф Дерби (1776—1834); Джеймс Гамильтон (1755—1769), 7-й герцог Гамильтон и 4-й герцог Брендон (1758—1769); Дуглас Гамильтон (1756—1799), 8-й герцог Гамильтон и 5-й герцог Брендон (1769—1799).

1724

Ева Экеблад (урождённая - Делагарди; шведское имя - Eva Ekeblad)

шведская женщина-агроном, учёный. Родилась в Стокгольме, Швеция. Дочь генерала-лейтенанта, члена риксрода, президента Коммерц-коллегии Магнуса Юлиуса Делагарди. Наиболее известное её изобретение — производство муки и алкоголя из картофеля (1746 год); в 1748 году стала первой женщиной, избранной членом Шведской королевской академии наук. Помимо самого известного изобретения, Ева также открыла метод отбеливания хлопчатобумажной ткани и пряжи мылом (1751), а также заменила опасные ингредиенты, использовавшиеся в косметике в то время, порошком из клубней картофеля (1752). Рассказывали, что она рекламировала использование картофеля, используя цветки растения в качестве украшения для волос. Умерла в Лидчёпинге (Lidköping Municipality, Скараборг, Швеция) 15 мая 1786 года. В 1740 году Ева вышла замуж за графа Класа Экеблада[sv] (1708—1771); стала матерью пятерых детей. Её брат был шурином фаворитки Хедвиги Ульрики Таубе. Сын её младшей сестры Хедвиги Катарины Делагарди[sv] Ханс Аксель фон Ферзен (1755—1810) — крупный дипломат и военачальник.

1726

Александр Филиппович Кокоринов

русский архитектор. Родился в Тобольске. С 1740 года учился в Тобольске, затем, приехав в Москву вместе с семьёй архитектора И.Я.Бланка, продолжил обучение в архитектурной школе Д.В.Ухтомского. С 1754 года жил в Санкт-Петербурге. С 1761 года директор, с 1765 — профессор, а с 1769 — ректор Императорской Академии художеств. Ранние произведения Кокоринова связаны с архитектурой барокко (дворец-усадьба К.Г.Разумовского в Петровско-Разумовском в Москве, 1752—1753, перестроена), более поздние характерны для раннего классицизма (дворец К.Г.Разумовского, 1762—1766, и Императорская Академия художеств, 1764—1788, совместно с Ж.Б.М.Валлен-Деламотом — в Санкт-Петербурге). Работы Кокоринова знаменуют переход от барокко к классицизму. Участвовал в проектировании и строительстве здания Императорской Академии художеств в Петербурге (1764—1788, совместно с Ж.Б.М.Валлен-Деламотом). Скончался в Санкт-Петербург от «водяной болезни» неустановленного происхождения 21 марта 1772 года, исповедан в Симеоновской церкви и похоронен на Сампсониевском кладбище.

А.Ф.Кокоринов на Памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде.

По другим данным — вследствие необоснованных обвинений в хищении финансовых средств, покончил жизнь самоубийством на чердаке здания Академии художеств и погребён на Смоленском кладбище. Существует также легенда, ставшая частью современного петербургского фольклора, о том, что Кокоринов покончил с собой от переживаний в связи с выговором, который ему сделала Екатерина II, когда, посетив новооткрытую Академию Художеств, случайно запачкала своё платье, задев свежевыкрашенную стену. Жена — Пульхерия Григорьевна Демидова, дочь Г.А.Демидова; на её сестре Наталье был женат архитектор И.Е.Старов. Литература: Крашенинников А.Ф. Архитектор Александр Кокоринов. — Москва: Прогресс-Традиция, 2008. — 192 страницы — ISBN 5-89826-205-9; Ежегодник Института истории искусств. 1956, Москва, 1957, страницы 281—323;

1726

Козьма Дмитриевич Фролов

русский горный инженер, изобретатель-механик, гидротехник. Родился в Полевском заводе, на Урале, в семье мастерового. В 1744 году окончил горнозаводскую школу в Екатеринбурге. Службу начал на Березовских промыслах «горным учеником». Впоследствии работал рудокопом, писарем, строителем конных водоподъемников для откачки воды из шахт. В 1758 году получил звание штейгера (горного техника) и направлен на Воицкий рудник, (Надвоицы) для налаживания работ по промывке золота. В том же году был послан на горно-металлургические заводы в Олонецкую губернию и Финляндию. По возвращении в 1759 на Урал был руководителем (управляющим) всех заводов на Березовских промыслах. В 1762 году возглавил все золотые промыслы Урала. В 1763 году, по настоянию начальника Колывано-Воскресенских заводов А.И.Порошина, переведен на Алтай для механизации Змеиногорского рудника. Летом 1766 Фролов участвовал в пуске паровой машины И.И.Ползунова. К концу 1780-х гг. на Змеиногорском руднике под руководством Фролова был создан комплекс сооружений и гидросиловых установок (гидросиловой каскад), позволивших механизировать большую часть производственных процессов (например, откачку воды из рудников, подъём и транспортировку руды и т.п.). Земляная плотина (высотой 18 м) и некоторые др. сооружения, построенные на р. Змеевке, сохранились до настоящего времени. В 1790 году назначен руководителем работ на всех рудниках Алтая. В 1798 году вышел в отставку по состоянию здоровья в чине берггауптмана (полковника горной службы). Остался членом Горного совета алтайских рудников. Скончался 21 марта 1800 года, во время приезда в Барнаул на очередное заседание Горного совета.

Похоронен на Нагорном кладбище в Барнауле.

Сын его Пётр Козьмич Фролов — строитель первой чугунной дороги в России — поставил на могиле отца памятник из серого гранита с двумя чугунными досками. На доске с южной стороны было написано: «Здесь погребён берггауптман и кавалер Козьма Дмитриевич Фролов, родившийся 29 июня 1728 года и скончавшийся 9 марта 1800 года». Надпись на доске с северной стороны гласила: «Не вечно всё! Прохожий сам тому свидетель. Нетленны лишь одни заслуги, добродетель. В знак сыновнего почтения соорудил сей памятник бергмейстер Фролов 1800 года».

Является предком по материнской линии Надежды Констатнтиновны Крупской, супруги В.И.Ленина. В 1760 году на Березовском руднике изобрел золотопромывочную машину (самую производительную в то время). В 1763—1770 годах на Змеиногорском руднике построил 4 похверка, разместив их на одном деривационном канале и механизировав весь процесс толчения и промывки руды. В 1783 году на Вознесенской шахте построил подземную деривационную установку со «слоновым» колесом диаметром 18 метров, способным поднимать воду с глубины 63 метра. Один из современников назвал это невиданное в мире сооружение «самым отважнейшим мероприятием». В 1787 году на той же Вознесенской шахте установил по собственному проекту оригинальный рудоподъемник «патерностер». Литература: Виргинский В.С., Замечательные русские изобретатели Фроловы, 2-е издание, Москва, 1952; Козлов А.Г., К биографии выдающегося гидротехника К.Д.Фролова, "Исторический архив", 1956, № 2; Мастера крепостной России (Нартов, Кузьма Фролов, Черепановы, Иван Батов). — Москва, 1938. — 200 страниц.. — 45 000 экземпляров. — (Серия «Жизнь замечательных людей»); Григорьев С.В. Биографический словарь. Естествознание и техника в Карелии. — Петрозаводск: Карелия, 1973. — Страницы 232—233. — 269 страниц. — 1000 экземпляров; Кулибин С. "Козьма Дмитриевич Фролов". "Русский биографический словарь", издание 1901 г, том 22; Савельев Н.Я. Сыны Алтая и отечества: Часть I - Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1985. – 376 страниц.

1730

Жан-Батист Виллермоз (французское имя - Jean Babtiste de Willermoz)

французский франкмасон и мартинист, сыгравший важную роль в создании разных систем высших степеней масонства во Франции и Германии. Жан-Батист Виллермоз родился в Лионе. Он был старшим из 12 детей и провел свою жизнь преимущественно в Лионе. Он был братом Пьера-Жака Виллермоза, физика и химика, работавшего над Энциклопедией Дидро и Д’Аламбера. Он был производителем шелка и серебра на улице де Катр-Шапо и как глава благотворительных организаций сыграл важную роль в европейском франкмасонстве своего времени. Он получил посвящение в возрасте 20 лет и стал досточтимым мастером своей ложи в 22. Будучи мистиком и горячо интересуясь тайной природой инициации, Виллермоз внёс вклад в создание «Великой ложи регулярных мастеров» в Лионе, которая в то время практиковала 7 высших степеней. Он стал её великим мастером в 1762 году и сразу после этого добавил восьмую степень: «Шотландский великий мастер, рыцарь меча и Розы-Креста». Виллермоз основал в 1763 году вместе со своим братом Пьером-Жаком ложу, названную «Суверенный капитул рыцарей чёрного орла Розы-Креста», предназначенную для алхимических исследований. Он был принят в первую степень Ордена Избранных Коэнов в Версале в 1767 году по рекомендации Бекона Шевалери и маркиза де Лузиньяна. После смерти Мартинеса де Паскуалиса в сентябре 1774 года Луи Клод де Сен-Мартен, друг и брат — Коэна Виллермоза, по его просьбе написал всеобъемлющий обзор учения Избранных Коэнов в форме лекций — «Лекции Лиона», над которыми Сен-Мартен работал с 7 января 1774 по 23 октября 1776 года. В 1780 году он сообщил в письме принцу Гессенскому, что получил степень Розы+Креста в ордене Мартинеса де Паскуалиса. В 1770 году Виллермоз вошёл в контакт с бароном фон Хундом и немецким Орденом строгого (тамплиерского) соблюдения, к которому он присоединился с рыцарским именем Eques ab Eremo и стал канцлером капитула в Лионе. Именно под его руководством Конвент Галлии, что проходил в Лионе в 1778 году, заявил, что признает степени Рыцарей — Благодетелей Святого Града (РБСГ)". В 1782 году Виллермоз написал, что существуют три типа масонов — алхимиков: те, кто считает, что целью масонства является создание Философского камня; те, кто ищет Панацею; те, кто ищет искусства Великого Делания, благодаря которому человек может обрести мудрость и навыки раннего Христианства (к которым относил и себя). Из-за разногласий в СОТ Виллермоз организовал в июле 1782 года конвент в Вильгельмсбаде, 33 делегата которого наблюдали за развитием реформы Исправленного шотландского устава в Европе. Там он защищал место мартинезистских течений в уставе через делегирование Жозефа де Мэстра, пославшего свой знаменитый меморандум герцогу Брауншвейгскому. Это не было поддержано остальными делегатами. Виллермоз весьма сдержано относился к Калиостро, и после нескольких разговоров с ним, он решил, что тот не поддреживает «ортодоксальное» христианство. По этой причине он убедил членов Ордена Рыцарей-Благодетелей не доверять ни самому Калиостро, ни ложе, основанной им в Париже — первой материнской ложе Египетского устава, «Торжествующая мудрость». Обеспокоенный началом революции, он укрылся в Эн, в доме, принадлежащем его брату Пьеру-Жаку, взяв с собой и свой огромный масонский архив. Позже, 1 июня 1800, Премьер-консул назначил Виллермоза главнокомандующим Департамента Роны, и он занимал эту должность 15 лет. Он продолжил свою масонскую деятельность с возрождением РБСГ в 1804 году, и всю оставшуюся жизнь посвятил всецело Ордену, до самой смерти 29 мая 1824 года. Работы: Les sommeils, édi. par E. Dermenghem, La Connaissance, 1926; Les conférences des Elus Cohens de Lyon (1774—1776), aux sources du Régime Ecossais Rectifié, édi. par Antoine Faivre, Braine-le-Comte, Editions du Baucens, 1975; Actes du Convent de Wilhelmsbad, «Préavis» (29 juil. 1782), Les Cahiers Verts (Bulletin intérieur du Grand Prieuré des Gaules, 7 (1985), 8 (1896), 9 (1988); Les Leçons de Lyon aux Elus Coëns, un cours de martinisme au XVIII° siècle par Louis-Claude de Saint-Martin, Jean-Jacques Du Roy d’Hauterive, Jean-Baptiste Willermoz, édi. par Robert Amadou, Dervy, 1999. Литература: Jean-Pierre Bayard, Symbolisme maçonnique traditionnel, vol. 2, EDIMAF, 1981 (ISBN 2-903846-19-7); Pierre Chevallier, Histoire de la franc-maçonnerie française, 3 volumes, Fayard, 1974; Jean-Marc Vivenza, Le Martinisme, l’enseignement secret des maîtres : Martinès de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin et Jean-Baptiste Willermoz fondateur du Rite Ecossais Rectifié, Le Mercure Dauphinois, 2005; Patrice Béghain, Bruno Benoit, Gérard Corneloup, Bruno Thévenon, Dictionnaire historique de Lyon, Stéphane Bachès, 2009, Lyon, 1054 p., (ISBN 2-915266-65-4); Jean-Marc Vivenza, Les élus coëns et le Régime Ecossais Rectifié : de l’influence de la doctrine de Martinès de Pasqually sur Jean-Baptiste Willermoz, Le Mercure Dauphinois, 2010; Eric Kaija Guerrier, La Traversée de l’Intervalle (un livre-disque consacré aux aperçus fragmentaires de l’influence de la mystique rhénanique sur la franc-maçonnerie christique), Paris, Éditions Yves Meillier et Balandras Éditions, 2010.

1735

Ульрика Фредрика Паш (шведское имя - Ulrika Fredrika Pasch)

шведская художница, портретистка и миниатюристка, первая женщина-член Шведской королевской академии свободных искусств (1773). Родилась в Стокгольме, в семье известного шведского художника-портретиста Лоренца Паша Старшего (1702—1766). Еë старший брат — художник Лоренц Паш Младший (1733—1802). Дядя Ульрики — Йохан Паш, был придворным художником (1706—1769). С детства обладала особым талантом к рисованию и живописи. Как и еë брат Лоренц, обучалась у своего отца. В 1750-х годах, когда еë брат обучался за рубежом на стипендию, карьера отца-живописца резко ухудшилась, и Ульрика была вынуждена стать экономкой в доме родственника-вдовца, который обратив внимание на талант 15-летней девушки, дал ей возможность упражняться в живописи. В результате она уже через шесть лет стала профессиональной портретисткой и смогла материально помогать отцу и младшей сестре, родившейся в 1744 году. С 1756 она стала профессиональной художницей. После смерти отца в 1766 году Ульрика, забрав к себе сестру, открыла собственную студию. Ко времени возвращения брата в Стокгольм в 1766 году она уже более 10 лет была профессиональным художником и еë престиж как портретистки был высок; к ней поступали заказы как от представителей состоятельного среднего класса, так и из аристократических кругов. Ульрика часто работала с братом, с которым делила одну студию, помогала ему с изображением некоторых деталей его портретов, драпировок, тканей и костюмов. Мастерство Ульрика ценилось выше, чем брата. После создания в 1773 Королевской Академии свободных искусств она стала первой женщиной, избранной в число академиков. В Академию она была принята в один день с братом Лоренцем. В Академии считали, что еë членство более, чем заслужено, но сама она себя всерьез никогда не принимала. Успешной карьере Ульрика Паш обязана в основном созданною ею галерее портретов королевской семьи и сценам из сельской жизни. Ульрика Паш до начала XIX века оставалась одной из немногих профессиональных художников Швеции. Портрет королевы Швеции Софии Магдалены, кисти Лоренца Паша, находится в Эрмитаже. Умерла в Стокгольме 2 апреля 1796 года. Галерея: Портреты семьи короля Густава; Мужской портрет; Женский портрет.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |