-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109494

Комментариев: 6802

Написано: 117967

Записей: 109494

Комментариев: 6802

Написано: 117967

5 июля родились... |

1867

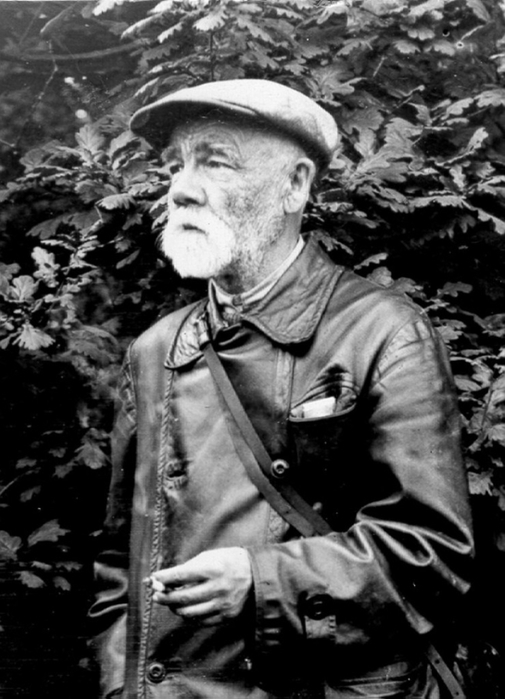

Константин Дмитриевич Глинка

российский и советский почвовед, один из основоположников отечественного почвоведения, академик Академии Наук СССР (1927). Родился в селе Коптево (ныне Духовщинского района Смоленской области). В 1885 году он окончил Смоленскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1889 г. окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и был оставлен ассистентом при кафедре минералогии, профессором которой был В.В.Докучаев. В 1895 г. ассистент кафедры геологии и минералогии Новоалександрийского сельскохозяйственного института, а после защиты магистерской диссертации (1896) - адъюнкт-профессор этой кафедры; одновременно руководил единственной тогда в России кафедрой почвоведения того же института. В 1906 г. защитил докторскую диссертацию («Исследования в области выветривания»), в которой изложил стадийность процессов выветривания и превращения первичных минералов во вторичные. В 1906-1910 гг. под его руководством проведены почвенные исследования по качественной оценке земель Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Симбирской и других губерний. В 1908-1914 гг. организовал и возглавил работу почвенно-ботанические экспедиций Главного переселенческого управления в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Экспедициями были получены материалы, характеризующие земельные фонды новых районов сельскохозяйственного освоения. С 1913 г. директор Воронежского сельскохозяйственного института (который до 2011 года носил его имя), с 1922 г. - Ленинградского сельскохозяйственного института, где одновременно возглавлял кафедру почвоведения. В 1927 г. директор Почвенного института Академии Наук СССР. На 1-м Международном конгрессе почвоведов (1927) избран президентом Международного общества почвоведов. Проводил почвенные исследования параллельно с геохимическими и минералогическими; они охватывают широкий круг вопросов физической географии и почвенного выветривания. Внёс много нового в понимание закономерностей географического распределения почв, генезиса, солонцового процесса, подзолообразования и образования бурых полупустынных почв. Умер в Ленинграде 2 ноября 1927 года. Похоронен на Шуваловском кладбище Санкт-Петербурга. В его честь в 1946 г. назвали вулкан на острове Кунашир, Курилы. Главнейшие работы: «К вопросу о лесных почвах» («Материал по изучению русских почв», выпуск V, 1889); «Степное лесоразведение в связи с вопросом о причинах заселения русских степей преимущественно травянистой растительностью» («Материал по изучению русских почв», выпуск VII, 1893); «О новом двойниковом срастании у гипса» («Труды Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей», 1894); «Новое месторождение пироморфита» (ib., 1895); «Анальцим из окрести. Баку» («Труды Варшавского Общества Естествоиспытателей», 1895); «Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания» (1896, магистерская диссертация); «Zur Frage über die Aluminiumsilicate und Thoû e» («Zeitschr. f. Kryst.», 1899, том 32). Исследования в области процессов выветривания, Санкт-Петербург, 1906; Почвы России и прилегающих стран, Москва — Петроград, 1923; Деградация и подзолистый процесс, «Почвоведение», 1924, № 3—4; Почвоведение, 6-е издание, Москва, 1935.

1867

Эндрю Элликот Дуглас (Andrew Ellicott Douglas)

американский астроном и археолог, основатель дендрохронологии. В некотором смысле, Дугласу удалось заглянуть в давно прошедшие века, изучая бревна от старых зданий, а также секвойи и другие долгоживущие деревья. Отметив, что годовые кольца у деревьев становились тоньше в засушливые годы, он выявил климатическое влияние солнечных вариаций (вариаций солнечного излучения), особенно в связи с недостатком солнечной активности в 17-м веке, чего британский астроном Уильям Гершель (William Herschel) и его коллеги не заметили. Другие ученые, однако, нашли веские причины, чтобы сомневаться в том, что годовые кольца деревьев могут показать что-то еще, кроме случайных региональных различий. Значение изучения годовых колец для исследования климата оставалось недооцененным вплоть до 1960-х годов. Дуглас стал основоположником такой дисциплины, как дендрохронология, которая является методом датирования деревянных предметов путем изучения характеристик годовых колец. Он начал свои исследования в этой области в 1894 году, когда работал в обсерватории Лоуэлла (Lowell Observatory). В это время он был помощником Персиваля Лоуэлла (Percival Lowell) и Уильяма Генри Пикеринга (William Henry Pickering), но рассорился с ними, когда его эксперименты заставили его сомневаться в существовании искусственных каналов на Марсе. А.Э.Дуглас родился в Виндзоре, штат Вермонт (Windsor, Vermont). Он учился в Тринити-колледже (Trinity College) в Хартфорде, штат Коннектикут (Hartford, Connecticut), и окончил его с отличием в 1889 году, после чего стал работать в Гарвардской обсерватории (Harvard Observatory). Дуглас был главным помощником во время гарвардской экспедиции Бойдена (Boyden expedition) в 1891-1893, в результате которой появилась гарвардская обсерватория в Арекипе, Перу (Arequipa, Peru). После возвращения из Перу он познакомился в Бостоне (Boston) с Персивалем Лоуэллом, и Лоуэлл нанял Дугласа для поездки в Аризону (Arizona), целью которой было определить, где на этой территории находится лучшее место для строительства обсерватории. Путешествие Дугласа по Аризоне состоялось в 1894 году, и, в конечном итоге, он остановился в Флагстаффе (Flagstaff) как в самом подходящем городе. Он выбрал место на холме на некотором удалении от города и руководил возведением купола, в котором разместился 18-дюймовый телескоп. И Дуглас, и Лоуэлл использовали его для наблюдения за Марсом. Ходит анекдот, что под конец жизни Дуглас признался в том, что он выбрал Флагстафф потому, что там были отличные салуны. После завершения строительства обсерватории Лоуэлла в 1894 году Дуглас на протяжении семи лет занимал должность главного помощника Лоуэлла и собрал за это время огромное количество данных, касающихся Марса, которые Лоуэлл использовал в поддержку своей теории о существовании марсианской цивилизации, способной на строительство искусственных каналов. Дуглас, между тем, настаивал на том, что руководитель использовал добытые им данные выборочно (и, следовательно, ненаучно и неточно), чтобы доказать свою теорию. В конце концов, Лоуэлл потерял терпение и уволил своего помощника в 1901 году. Дуглас оставался во Флагстаффе до 1906 года, преподавая испанский язык, испанскую историю и географию в Педагогическом училище Северной Аризоны (Northern Arizona Normal School) – сегодня это Университет Северной Аризоны (Northern Arizona University). В 1902 году он даже исполнял обязанности мирового судьи. Именно во Флагстаффе Дуглас заинтересовался изучением годовых колец на срезах стволов деревьев и, таким образом, пришел к получению данных о предыдущих солнечных циклах и прогнозированию будущих солнечных циклов. Когда Дуглас в 1906 году переехал в Тусон (Tucson), он начал преподавать в Аризонском Университете (University of Arizona). Его наиболее важным научным достижением в то время было создание дендрохронологии, более известной как дисциплина об использовании годовых колец для определения возраста деревянных предметов. Он, в конечно итоге, создал непрерывную последовательность на примере годовых колец сосны желтой, тянущуюся так далеко в прошлое, что в 1929 году смог определить возраст древних строений коренных американцев. Это достижение было воспринято как одно из важнейших археологических открытий и учеными, и интересующимися. Кроме того, во время пребывания в Аризонском Университете Дуглас продолжал активно заниматься астрономией. В 1916 году он познакомился с Лавинией Стюард (Lavinia Steward) и ее мужем, которые интересовались астрономией. Когда мистер Стюард скончался, миссис Стюард пожертвовала 60 тысяч долларов Аризонскому Университету на строительство обсерватории. Стюардовская обсерватория была завершена в 1923 году и оснащена 36-дюймовым телескопом-рефлектором. Когда Тусон вырос, обсерватория переехала в Китт-Пик (Kitt Peak) и работает там до сих пор. Дуглас оставался директором обсерватории вплоть до отставки в 1937 году, после чего он обратил всю свою энергию на изучение дендрохронологии, основав Лабораторию изучения годовых колец (Laboratory of Tree-Ring Research) при Аризонском Университете. Дуглас оставался очень деятельным человеком, пока за два года до смерти болезнь не превратила его в инвалида. Умер в городе Тусон (штат Аризона, США) 20 марта 1962 года. В его честь названы кратеры на Луне (Moon) и Марсе (Mars).

1870

Сергей Васильевич Розанов

выдающийся русский кларнетист и педагог, профессор Московской консерватории, Заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1934), игравший с 20-ти лет в оркестрах московских оперных театров Считается основоположником современной русской школы игры на кларнете. Розанов обладал виртуозной техникой исполнения, музыкальностью, богатым художественным вкусом. Розанов родился в Рязани, первые уроки игры на кларнете получил в возрасте двенадцати лет от отца, музыканта-любителя. В 1886 году Розанов поступил в Московскую консерваторию, исполнив на вступительных экзаменах Фантастические пьесы Роберта Шумана. По классу кларнета Розанов учился у Карла Циммермана, камерным музицированием занимался под руководством Сергея Танеева. Окончив консерваторию в 1890 году с Большой серебряной медалью (золотые исполнителям на духовых в то время не вручались), Розанов в течение нескольких лет он был солистом оркестров в различных оперных театрах Москвы: Украинской опере (1889―1891), Итальянской опере (1891―1892), «Русской опере Прянишникова» (1893―1894). В 1894 году он поступил в оркестр Большого театра на место второго кларнета, а уже через три года стал солистом оркестра. В Большом театре Розанов бессменно работал до 1929 года. С 1890-х годов Розанов, помимо работы в театре, часто выступал как солист и камерный музыкант. В 1892 году вместе с фаготистом И.В.Кристелем и пианистом Н.Е.Шишкиным он исполнил Патетическое трио М.И.Глинки, до того никогда не звучавшее в России. Розанов также первым сыграл в Москве поздние кларнетные ансамбли Брамса (Трио с виолончелью и фортепиано a-moll в 1893 и Квинтет со струнными h-moll в 1895). Известно также исполнение Розановым вместе с пианистом Шишкиным одной из кларнетных сонат Брамса 11 января 1901, на котором присутствовал С.И.Танеев (в тот же вечер впервые исполнялся Струнный октет Р.М.Глиэра). Н.Д.Кашкин в рецензии на первое исполнение Трио Брамса 14 октября 1893 писал: «...Интересно составленная программа заключала между прочим в себе одну новость: трио Брамса для фортепьяно, кларнета и виолончели ― ор. 114 (a-moll) ... Трио было отлично сыграно гг. Сафоновым, Розановым и фон Гленом; исполнители были вызваны множество раз и должны были ещё сыграть сверх программы Adagio из Трио Бетховена (ор. 11)» Хорошо был принят публикой и Квинтет, впервые прозвучавший в исполнении Розанова 23 октября 1895 года. По воспоминаниям самого Розанова, присутствовавший на одной из репетиций Квинтета П.И.Чайковский был так восхищён его исполнением, что пообещал написать специально для него концерт для кларнета или камерное сочинение с его участием. Смерть композитора помешала этим планам осуществиться. Любопытным фактом в биографии Розанова является сотрудничество в 1900-е годы с журналом «Гитарист» и его главным редактором Валерианом Русановым. В этот период он написал два оригинальных сочинения для гитары и несколько переложений для этого инструмента из опер Глинки. В рамках общедоступных исторических концертов, проводившихся в Москве в 1907―1917 годах по инициативе Сергея Василенко, Розанов выступал в составе оркестра, а 31 октября 1910 в Третьем историческом концерте первым из русских кларнетистов исполнил Концерт для кларнета с оркестром Моцарта (оркестром дирижировал Н.Н.Черепнин), заслужив одобрительные отзывы от музыкальных критиков. Дирижёр Артур Никиш, услышавший игру Розанова в одном из концертов, предложил ему место первого кларнета в Гевандхаус-оркестре в Лейпциге на любых условиях, однако тот отказался. В советское время Розанов продолжал активную концертную деятельность. Среди исполненных им сочинений ― «Еврейская увертюра» С.С.Прокофьева (1923, совместно с К.Н.Игумновым и Квартетом имени Бетховена; первое исполнение в Москве), Соната для флейты, гобоя, кларнета и фортепиано Д.Мийо (1925). Известны его выступления в ансамбле с пианистками Е.А.Бекман-Щербиной и М.В.Юдиной, скрипачами Л.М.Цейтлиным и Д.М.Цыгановым и др. Розанов был одним из инициаторов создания Персимфанса и бессменным его солистом в 1922—1932 годах. Розанову посвящены сочинения композиторов-современников, в том числе Концертштюк А.Симона, Ноктюрн и Этюд для кларнета и фортепиано А.Ф.Гедике. Высоко ценил исполнительское мастерство Розанова С.В.Рахманинов, написавший специально для него соло кларнета во II части Второго фортепианного концерта и в III части Второй симфонии. Значительна деятельность Розанова как педагога: с 1916 года он занимал пост профессора Московской консерватории, в 1931―1935 ― заведовал кафедрой духовых инструментов, преподавал также камерный ансамбль. Он принимал активное участие в разработке и обновлении учебных программ для студентов классов кларнета и других духовых инструментов. По его инициативе был создан оркестр студентов Консерватории, который возглавил В.Сук. Среди учеников Розанова ― Александр Володин, Иван Майоров, Александр Штарк, Абрам Пресман, Виктор Петров и многие другие выдающиеся кларнетисты, ставшие впоследствии лауреатами различных конкурсов и известными педагогами. Розанов ― автор многочисленных этюдов, переложений для кларнета сочинений русских и европейских композиторов, сборника «Ежедневные упражнения для развития техники игры на кларнете» (1928), а также брошюры «Методика обучения игры на духовых инструментах» (1935; первое подобное издание в СССР) и «Школы игры на кларнете», впервые изданной уже после смерти музыканта, в 1940 году и многократно переиздавашейся впоследствии (в последний раз — в 2000 году). Убеждённый сторонник немецкой системы клапанов на кларнете, Розанов предложил ряд идей по улучшению его конструкции: упрощение трели с си малой октавы на до-диез первой, уточнение интонации некоторых звуков. Кларнет, принадлежавший Розанову, сейчас хранится в ГЦММК. Умер в Москве 31 августа 1937 года. Литература: Платонов Н.И. Из воспоминаний о Сергее Васильевиче Розанове // Воспоминания о Московской консерватории. — Москва: Музыка, 1966. — Страницы 384―386; Болотин С.В. Энциклопедический биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. — 2-е издание, дополненное и переработанное — Москва: Радуница, 1995. — Страницы 237―238. — 4 000 экземпляров — ISBN 5-88123-007-8.

1872

Эдуар Эррио (французское имя - Edouard Herriot)

французский государственный и политический деятель, лидер партии радикалов и радикал-социалистов, писатель, историк, публицист, академик. Эдуар Эррио родился в Труа (департамент Об), в офицерской семье, имевшей крестьянские корни. Окончил Высшую Нормальную школу, с 1900 занимает должность профессора филологии в Лионе. В 1905 избирается мэром Лиона, и остаётся им бессменно до самой смерти, за исключением времени, когда Франция была оккупирована немцами. В 1919 Эдуар Эррио избирается председателем партии радикалов. С 1916 неоднократно входил в правительство Франции и занимал ответственные посты: министр общественных работ, транспорта и снабжения (1916—1917); премьер-министр и министр иностранных дел (1924—1925); председатель палаты депутатов (1925—1926); премьер-министр (1926); министр народного образования (1926—1928); премьер-министр (1932); государственный министр ряда правительств (1934—1936); председатель палаты депутатов (1936—1940). Первое правительство Эррио установило в 1924 дипломатические отношения с СССР, а также отказалось от дальнейшей оккупации Рура, накалявшей обстановку в Германии. Второе правительство Эррио в 1926 провело школьную реформу, издав закон о создании единой и бесплатной школы. Третье правительство Эррио заключило с СССР в 1932 договор о ненападении. Радикальная партия, во главе которой стоял Эдуар Эррио, приняла участие в создании Народного фронта, целый ряд законов Народного фронта был принят палатой депутатов под председательством Эдуар Эррио в 1936. Эррио выступал против Мюнхенского соглашения 1938, за создание коллективной системы европейской безопасности с участием СССР. Однако в целом политика Эдуара Эррио в этот период была непоследовательной. В партии он возглавлял правоцентристское крыло, во время его председательства палата депутатов лишила мандатов коммунистов (1939). В годы Второй мировой войны, после оккупации Франции немецкими войсками, практически не занимается политикой (до 1942). В 1942 отправляет маршалу Петену, главе вишистского режима, письмо с протестом по поводу отмены конституционных свобод, в результате чего был подвергнут домашнему аресту. В августе 1944 отклонил предложение Пьера Лаваля возглавить «переходное» марионеточное правительство. Вскоре после этого был выдан вишистами немцам и отправлен в Германию. Освобождён Советской Армией в апреле 1945. Вернувшись во Францию, Эдуар Эррио снова стоит во главе лионского муниципалитета, а в 1947 возглавил Национальное собрание: председатель (1947—1954); почётный председатель (1954—1957). Начиная с 1953 выступает за левую ориентацию Радикальной партии, борется против политики раскола Европы на враждебные военные группировки, против ремилитаризации Западной и Восточной Германии, против создания Европейского оборонительного сообщества. В 1955 Эдуару Эррио была присуждена Международная премия мира. С 1946 Эдуар Эррио — член Французской академии. Написал большое количество печатных работ, где выступает как историк, писатель, музыкальный и художественный критик. Всю свою жизнь Эдуар Эррио был другом России и СССР, как политик выступал за дружбу между Францией и Советским Союзом. Посетил СССР в 1922, 1933 и в 1945 годах, деятельно сотрудничал в Обществе франко-советской дружбы. Незадолго до своей смерти он писал: Я был другом русских. Наша дружба не была чем-либо омрачена, хотя я ни в коей степени не являюсь коммунистом… Но я считаю, что наша дружба с Советским Союзом необходима для поддержания прочного мира. В августе 1933 года посетил СССР, по окончании поездки заявив, что все сообщения о голоде на Украине являются большой ложью и выдумкой нацистской пропаганды. По некоторому мнению, эти его слова “тогда сбили с толку многих обывателей на Западе”. Умер в Сен-Жени-Лаваль (департамент Рона) 26 марта 1957 года. Сочинения: La Russie nouvelle, Paris 1922; Lyon pendant la guerre, Paris 1925; Из прошлого. Между двумя войнами.1914-1936, Москва 1958; Эпизоды.1940-1944, Москва 1961. Литература: Anterion J.L. et Baron J.J. «Edouard Herriot au service de la Republique», Paris 1957; Besseige H. «Herriot parmi nous», Paris 1960.

1873

Иван Иванович Спрыгин

русский советский ботаник, исследователь природы Среднего Поволжья, Пензенской области, Средней Азии и Казахстана, один из основоположников природоохранного дела в России. Доктор биологических наук, профессор. Иван Спрыгин родился в Пензе, в семье железнодорожника, закончил Пензенскую гимназию, затем Казанский университет. За хранение нелегальной литературы в декабре 1894 г. был арестован и отдан под суд, однако благодаря амнистии был освобождён и смог закончить университет. Неблагонадёжный выпускник не мог продолжать карьеру в университете и вернулся в родную Пензу. Некоторое время преподавал в Пензенском художественном училище, в мужской и женской гимназиях, в Пензенском землемерном училище. Позже преподавал в вузах Пензы и Ташкента. В 1896 проводил ряд исследований по изучению растительности Пензенского края. В 1909—1911 годах служил ботаником почвенно-оценочных работ в Пензенской губернии. С 1911 по 1916 года руководил ботаническими экспедициями в Средней Азии. В 1920-х годах исследовал территории для государственных заповедников в Мордовии, Жигулёвских горах, руководил геоботаническими экспедициями Средне-Волжского края по изучению растительности для нужд сельского хозяйства. Автор научного труда «Лекарственные растения Пензенской области», последнюю страницу которого дописал за три часа до смерти. Умер в Пензе 2 ноября 1942 года. Похоронен на Митрофановском кладбище в Пензе. Иван Спрыгин являлся одним из организаторов Пензенского общества любителей естествознания, был его председателем с 1911 по 1929 года. В 1914 году общество ходатайствовало перед природоохранной комиссией России «о заповеднии в Пензенской губернии четырёх участков». Тогда просьба не была удовлетворена. Первый заповедник Спрыгин смог организовать только в 1919 году — «Попереченская степь» (по времени возникновения это был третий заповедник в России). В Пензе Иван Спрыгин организовал естественно-исторический музей, ботанический сад, гербарий. В 1920—1921 годах разрабатывал вопросы классификации растительных степных сообществ, изменчивость растений, их полиморфизм, влияние на процессы видообразования. Разработал концепцию реликтовых растений Приволжской возвышенности, а также методику составления карт восстановленного (существовавшего до начала земледелия) растительного покрова. Тогда же по инициативе Спрыгина были заповеданы ещё пять участков в Пензенской области, три — в Жигулёвских горах и два в других областях. В 1927 году Спрыгин стал первым директором Средневолжского заповедника, который с 1977 года носит его имя. Была произведена полная инвентаризация флоры заповедника, открыто 5 новых видов растений. Предположительно в 1929 году Иван Спрыгин опубликовал наблюдения о гоминиде (снежном человеке) на территории Самарской луки. В 1930 году Спрыгин писал: «В недалеком будущем настанет тот момент, когда каждому будет понятна необходимость беречь основной, дарованный нам природой капитал, на проценты с которого мы живем… Но, к сожалению, это будущее еще не наступило. Мы давно уже живем не на проценты, а на сам капитал природы. Разбазарим, а что дальше?» Виды растений, описанные И.И.Спрыгиным: Crambe gordjaginii Sprygin et Popov; Thymus pilosus Sprygin; Trapa alatyrica Sprygin ex V.N. Vassil; Trifolium ciswolgense Sprygin ex Iljin et Trukh.

Мемориальная доска Спрыгину на входе в Пензенский ботанический сад, носящий его имя.

Имя Ивана Ивановича Спрыгина носят Жигулёвский государственный заповедник, Пензенский ботанический сад и Пензенский научный гербарий (РКМ). В честь учёного названы таксоны растений: Astragalus spryginii M.Popov; Berberis vulgaris L. ssp. spryginii Tzvelev; Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. ssp. spryginii Tzvelev; Campanula x spryginii Saksonov et Tzvelev; Cousinia spryginii Kult.; Festuca spryginii Tzvelev; Koeleria spryginii Tzvelev; Ranunculus spryginii Tzvelev; Thymus spryginii Vasjukov; Trapa spryginii V.N. Vassil; Trifolium spryginii Belyaeva et Sipliv; Valeriana spryginii P. Smirn. Род Spryginia M.Popov (Brassicaceae). Жигулёвским заповедником присуждается премия имени И.И.Спрыгина за лучшие работы в области теории и практики заповедного дела и охраны биологического разнообразия. Научные труды: Спрыгин И.И. Материалы к флоре губерний Пензенской и Саратовской // Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1896. Том 29, выпуск 6. Страницы 1–75; Спрыгин И.И. Почвенные и ботанические исследования в Пензенском и Городищенском уездах в 1896–1899 гг. // Труды общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1900. Том 33, выпуск 5. Страницы 1–60; Спрыгин И.И. Сосна и ее спутники в Пензенском уезде // Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1908. Том 41, вып. 3. Страницы 3-158; Спрыгин И.И. Ботанические исследования в Пензенской губернии в 1909 и 1910 гг. (Предварительный отчет). Пенза, 1911. 19 страниц; Спрыгин И.И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии // Труды Пензенского общества любителей естествознания. 1913 (1914). Выпуск 1. Страницы 1–17; Спрыгин И.И. Новая работа из области северных степей // Труды Пензенского общества любителей естествознаний. 1915. Выпуск 2. Страницы 143-170; О некоторых редких растениях Пензенской губернии. 2-е сообщение. // Труды Пензенского общества любителей естествознания. 1915. Выпуск 2. 10 страниц; Спрыгин И.И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии. 3-е сообщение. // Труды Пензенского общества любителей естествознания. 1918 (1917). Выпуски 3–4. Страницы 131–141; Спрыгин И.И. Ботанико-географическое описание и естественно-географические районы // Обзор сельского хозяйства Пензенской губернии и основные направления его восстановления. Пенза, 1922. Часть 1. Страницы 19-24; Спрыгин И.И. Материалы к описанию степи около д. Поперечной Пензенского уезда и заповедного участка на ней // Работы по изучению пензенских заповедников. Пенза, 1923. Выпуск 1. Страницы 1–45; Спрыгин И.И. Из области Пензенской лесостепи. I. Травяные степи Пензенской губернии. Москва, 1925 (1926). 242, XIII страниц; Спрыгин И.И. О находках Anemone altaica Fisch. в Арбековском заповеднике около Пензы. Москва, 1925. 9 страниц; Спрыгин И.И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии. 4-е сообщение. Пенза, 1927. 16 страниц; Спрыгин И.И. Растительный покров Средне-Волжского края. Самара; Москва, 1931; Спрыгин И.И. Реликты во флоре Поволжья // Проблемы реликтов во флоре СССР. Москва, Ленинград, 1938. Выпуск 1. Страницы 58-61; Спрыгин И.И. Реликтовые растения Поволжья // Материалы по истории флоры и растительности СССР. М., 1941. Страницы 293–314; Спрыгин И.И. Лекарственные растения Пензенской области. Пенза, 1945. 64 страницы; Спрыгин И.И. Из области Пензенской лесостепи. II. Кустарниковые степи // Научное наследство. Москва, 1986. Том 11: Спрыгин И.И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. Страницы 194–241; Спрыгин И.И. Материалы к изучению водяного ореха Trapa natans // Научное наследство. Москва, 1986. Том 11: Спрыгин И.И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. Страницы 291–494; Спрыгин И.И. О полиморфных видах растений // Науч. наследство. Москва, 1986. Том 11: Спрыгин И.И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. Страницы 269–290; Спрыгин И.И. Растительный покров Пензенской губернии // Науч. наследство Москва, 1986. Том 11: Спрыгин И.И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. Страницы 22–193; Спрыгин И.И. Сфагновые болота Приволжской возвышенности // Науч. наследство Москва, 1986. Том 11: Спрыгин И.И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. Страницы 244–268; Спрыгин И.И. Опыт анализа флоры Среднего Поволжья и его заповедников // Самарская Лука: Бюллетень. Самара, 1993. Выпуск 4. Страницы 16-25; Спрыгин И.И. Из области Пензенской лесостепи. III. Степи песчаные, каменисто-песчаные, засоленные, на южных и меловых склонах / Составитель Л.А.Новикова; Под редакцией В.Н.Тихомирова. Пенза, 1998. 139 страниц; Спрыгин И.И. Опыт анализа флоры Среднего Поволжья и его заповедников. Выпуск 1 // Материалы конференции, посвящённой 120–летию со дня рождения И.И.Спрыгина (24-26 мая 1993 г., Пенза). Пенза, 1998. Страницы 4-9; Спрыгин И.И. Растительность Кичкилейки // Биоразнообразие: Проблемы и перспективы сохранения: Материалы Международной научной конференции, посвящ. 135-летию И.И.Спрыгина (13–16 мая 2008 г., Пенза). Часть 1. Пенза, 2008. Страницы 4–5; Спрыгин И.И. Лекарственные растения Пензенской области. 2-издание / Под редакцией А.И.Иванова. Пенза, 1998. 106 страниц; Литература: Спрыгина Л.И. Иван Иванович Спрыгин, 1873—1942 / Ответственный редактор А.Г.Воронов. — Москва: Наука, 1982. — 176 страниц — (Научно-биографическая серия). — 3 600 экземпляров (обложка)

1874

Богдан Степанович Боднарский

русский книговед, библиограф, заслуженный деятель науки РСФСР (1945), доктор педагогических наук (1943), профессор (1921). Родился в городе Радзивилов Волынской губернии. Окончил юридический факультет Московского университета (1901) и Археологический институт (1910). Организатор и первый директор Российской централь ной книжной палаты (1920-1921, Москва), директор Русского библиографического института (1921-1922). Читал курсы библиографии и библиотековедения в вузах Москвы и Ленинграда, в том числе в Московском библиотечном институте (1939/1940-1956). Был членом Русского библиографического общества при Московском университете (с 1909 года, с 1910 - секретарь, в 1920-1929 года председатель) и редактором журнала “Библиографические известия” (1913-1929). В сфере библиографии Боднарский был пропагандистом международной десятичной классификации знаний, которую он изучал на месте ее создания, в Международном библиографическом институте в Брюсселе под руководством основателя института Поля Отле (Paul Otlet). С 1908 года в России замечается резкий перелом в отношении к десятичной классификации. Многочисленными докладами в разнообразных обществах и собраниях Боднарскому удалось пробить брешь равнодушия к десятичной классификации как в академической среде, так и в кругу лиц, интересующихся библиотечным делом. Параллельно с этой успешной для него деятельностью он перевел на русский язык “Сокращенные таблицы десятичной классификации Международного библиографического института” и предпринял изда- ние составленных им руководств по децимальной системе для различных библиотек. Основной труд Боднарского - “Библиография русской библиографии” - содержит обзор русской библиогра- фической литературы с 1913 по 1925 гг. Опытным полем для постоянного и систематического воплощения международных библиографических идей в жизнь служили для Боднарского лекции по библиографии, читаемые им на библиотечных курсах в Московском университете имени А.Л.Шанявского, и страницы редактируемого им журнала Библиографического общества при Императорском Московском университете “Библиографические известия”. Умер 24 ноября 1968 года. Литература: Всемирный биографический энциклопедический словарь.- Москва, 1998.- Страница 92; Лисовский С.С. Богдан Степанович Боднарский: Биобиблиографический очерк С.С.Лисовского// Биобиблиографические материалы, собранные в 1913-1914 Э.А.Вольтером/ Издание Русского библиологического общества.- Петроград: Типография Императорской Академии Наук, 1915.- Страницы 7-12 (55-60).- (Библиологический сборник; Том 1, выпуск 2); Боднарский Б.С.- Библиография произведений Л.Н. Толстого: Опыт систематического указателя.- Москва: Книжный магазин “Труд”, 1910.- 26 страниц.- На обложке владельца запись: А.Лосев.- Экземпляр №805-4-94 с экслибрисом: Из книг С.Поливановского; Б.C.Боднарский (с портретом)/ Очерк С.С.Лисовского// Биобиблиографические материалы, собранные в 1913-1914 годах Э.А.Вольтером.- Петроград, 1915. - Страницы 7-12 .

1874

Николай Феодосиевич Костромской (настоящая фамилия — Чалеев)

русский советский драматический актер. Hapодный артист РСФСР (1937). Выступал на любительской сцене. Профессиональную сценическую деятельность начал в 1902; работал в Херсоне в труппе Мейерхольда и Кашеверова, затем в Тифлисе, Севастополе, Николаеве, Костроме, Баку, Астрахани, Нижнем Новгороде. С 1917 Костромской — в труппе Московского театра Корша. С 1918 — актер Малого театра. Костромской создавал острые сценические образы, отмеченные мастерством, богатым запасом жизненных наблюдений исполнителя. С 1919 вел педагогическую работу. Руководил драматическими мастерскими при Малом театре (1919-1925). Преподавал в студии имени Комиссаржевской, в студии имени Ермоловой. С 1932 — в Театральном училище имени Щепкина. Выступал также как режиссер: «Собор Парижской богоматери» В.Гюго (1926, совместно с И.С.Платоном), «Альбина Мегурская» Н.Шаповаленко (1929), «Мстислав Удалой» И.Прута (1932, совместно с Б.Никольским), «Сон в летнюю ночь» У.Шекспира (1928), «Последняя бабушка из Семигорья» И.Евдокимова (1934), «Коварство и любовь» Ф.Шиллера (1937, совместно с В.Абашидзе, А.Остужевым и Н.Яковлевым). Роли: Митрофанушка, Стародум («Недоросль» Фонвизина), Земляника, Городничий («Ревизор»), Молчалин, Скалозуб, Фамусов («Горе от ума»), Гаев, Фирс, Лопахин («Вишневый сад»), Шабельский («Иванов») и др.; в Малом театре — Осип («Ревизор»), Мамаев («На всякого мудреца довольно простоты», 1923), Кучумов («Бешеные деньги»), Горностаев («Любовь Яровая»), Лыняев («Волки и овцы»), Восмибратов («Лес»), Берендей («Снегурочка»), Левшин («Враги»), Абу-Мильк («Загмук»), Брут («Юлий Цезарь»), генерал Спасский («Бронепоезд 14-69»), граф Людовико («Собака садовника» Лопе де Вега, 1919), граф де Мирмон («Путь к славе» Э.Скриба, 1922), Кириллыч («Жена» К.Тренева, 1928), Звездинцев («Плоды просвещения») и др. В кино — с 1919 года. Из рецензий на спектакли с участием Н.Ф.Костромского (по книге Ю.А.Дмитриева «Академический Малый театр. 1917-1944). «Ревизор» (1938): «Осип Костромского был опустившимся, грязным, почти дряхлым стариком, которому все давно стало безразлично. Такой Осип вступал в противоречие с гоголевским персонажем. Не без ехидства журналист писал: «Хороший старичок. Только вот наговаривает на себя: «Возьмешь, говорит, себе бабу». Ну какую уж бабу в семьдесят лет. Прихвастнул старичок Осип» («Декада московских зрелищ», 1938, №8, страница 17). «Лес» (1937). Восмибратов Костромского был благообразен, как церковный староста. И разговаривал он ласково и кротко. Казалось, что его обмануть ничего не стоит. Но это только казалось. В разговоре с сыном обнаруживался хозяин-самодур и человек беспощадный. «На всякого мудреца довольно простоты» (1935). Мамаеву, каким изображал его Н.Костромской, С.Дурылин давал такую характеристику: «Когда-то он был очень полный, а теперь у него мешки под глазами и вся его барская плоть похожа на одежду, которая шита на толстяка, а донашивать ее приходится человеку худому. Кажется, что этому человеку нужно поддерживать самоуверенность в себе, чтобы не рухнуть окончательно. Он и Глумову обрадовался потому, что на него, как на своего человека, кое в чем можно опереться. Но чем слабее стоит на ногах этот барин, тем больше он говорит о себе как об опоре всего существующего. Его консерватизм неизлечим» (С.Дурылин 80 лет на сцене. – в книге: А.Н.Островский на сцене Малого театра. Москва-Ленинград, «Искусство», 1948, страница 59). Cкончался Н.Ф.Костромской (Чалеев) 3 ноября 1938 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (2 участок ряд 21а).

1875

Николай Николаевич Сергиевский

прозаик и издатель, писатель-историк, редактор-издатель литературно-исторического журнала “Наша старина”. Родился в Вильно (ныне Вильнюс, Литва). Работал в газете "Виленский вестник", журнале "Новое время". В 1900-1914 годах встречался с великим князем Константином Константиновичем Романовым - К.Р. Ставил его пьесу "Царь Иудейский" в Эрмитажном театре, в своем издательстве "Сергиевский" выпускал поэтические книги К.Р.: "Избранные лирические стихотворения", "Жемчужины духовной поэзии". В июле 1914 года Николай Сергиевский уехал в Лейпциг на международную выставку книжной промышленности, там его застала первая мировая война. Два с лишним месяца провел писатель в плену у немцев, об этом он рассказал в книге "Записки пленника". После освобождения вернулся в Петроград. В июле 1917 года Сергиевский по приглашению американцев он приехал в США в качестве представителя русской печати. Узнав о большевистском перевороте, остался в Штатах и вскоре организовал “Первое русское издательство в Америке”. Он продолжал писать исторические книги, его перу, в частности принадлежит роман “Гишпанская затея” (1941 год), повествующий о русской Америке и о трагической любви камергера Резанова к юной калифорнийской красавице Кончи Аргуэлло. Умер в Нью-Йорке в 1955 году.

1877

Петр Никифорович Константинов

российский растениевод и селекционер, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (с 1935). Петр Никифорович Константинов родился в семье крестьянина-бедняка Пушкарской слободы Крапивенского уезда Тульской губернии. Ребенком летом он батрачил, а зимой учился. В 1890 году окончил четырехклассную сельскую школу, а через три года — Крапивенское уездное училище. В 1895 году окончил Одоевскую низшую школу, где в числе немногих самых способных учеников получал казенную стипендию, за которую должен был отбыть три года службы в казенных лесах. Три года Константинов служил помощником лесничего в Подгорном лесничестве и одновременно был переписчиком трудов Л.Н.Толстого и секретарем у его сына, Льва Львовича. Не только дополнительный заработок, но и возможность слышать писателя побуждали молодого лесовода спешить в Ясную Поляну. После трехлетней работы в лесничестве он получил образование в Уфимском землемерном училище, затем за три года одолел курс Московского межевого института. С 1914 года Петр Никифорович заведовал селекционным отделом Краснокутской опытной станции, а затем стал ее директором. С 1929 года перешел на работу в Самарский сельскохозяйственный институт профессором по курсу растениеводства, селекции и генетики. В декабре 1934 года Константинову была присвоена степень доктора сельхознаук без защиты диссертации. В 1936 году он переехал работать в Москву на должность заведующего кафедрой генетики, селекции и семеноводства Всесоюзной академии социалистического земледелия, а в 1938 году перешел в Тимирязевскую академию. В 1955 году подписал знаменитое «Письмо трёхсот», ставшее причиной отставки академика Лысенко, сторонника антинаучных идей и инициатора гонений на ученых-генетиков. Академик Константинов умер 30 октября 1959 года и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его перу принадлежат более 150 работ по селекции, семеноводству, растениеводству, агротехнике и опытному делу. Под редакцией Константинова вышло 16 книг и научных трудов; им выведено 26 новых высокоурожайных сортов зерновых. Ученый был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Внес значительный вклад в методику селекционного процесса, способствовал широкому использованию методов вариационной статистики в селекции. Им и при его участии выведены 23 сорта зерновых культур, многолетних трав и других растений, 17 из которых районированы. Это сорта яровой пшеницы Мелянопус 69, Гордеиформе 189, мягкой пшеницы Эритроспермум 841, ячменя Паллидум 43, Паллидум 45, Медикум 26, Нутанс 187, ряд сортов проса, люцерны, житняка и др. Некоторые из этих сортов обладают рекордной засухоустойчивостью. Сталинская премия (1943). Награжден 2 орденами Ленина, 3 др. орденами, медалью, а также медалями ВСХВ. Умер в Москве 30 октября 1959 года. Сочинения: Люцерна и ее культура на юго-востоке Европейской части СССР. 2 издание, Москва— Самара. 1932; Житняк, Москва, 1936; Методика полевых опытов (с элементами теории ошибок), Москва, 1939; Программа курса сельскохозяйственного опытного дела, Москва, 1939; Основы сельскохозяйственного опытного дела (в полеводстве), Москва, 1952. Литература: Колеснева В.Б., Петр Никифорович Константинов (библиографический. указатель с вступительной статьей Н.А.Майсуряна), Москва, 1957.

1877

Герман Ядловкер (Hermann Jadlowker)

выдающийся тенор. сделавший серьезную международную карьеру в первой четверти 20-ого столетия. Родился в Риге. Чтобы избежать карьеры коммерсанта , которую выбрал для него отец, в 15 лет Герман сбежал из дома . Он добрался до Вены, где стал обучаться вокалу у Josef Gänsbacher. В 1899 состоялся его оперный дебют в Кельне. Вскоре его услышал кайзер Вильгельм II и был столь впечатлен, что он предложил ему пятилетний контракт в Королевской Опере в Берлине. Кроме Берлина, Ядловкер пел также в Штутгарте, Гамбурге, Амстердаме, Вене, Праге, Будапеште и Бостоне. В 1910-1912 Ядловкер выступал в театре Метрополитен в Нью-Йорке, где он был одним из самых универсальных артистов труппы , но все же находился в тени Энрико Карузо. Он возвратился в Европу до начала Первой мировой войны и продолжил свою оперную карьеру во многих немецких городах. В двадцатые годы выступления Ядловкера все чаще перемещались на концертную эстраду. В 1929 он был выбран главным кантором в Рижской синагоге. Ядловкер впоследствии стал педагогом в Рижской Консерватории прежде, чем эмигрировать в Палестину с его женой в 1938. Он преподавал в Иерусалиме и Тель-Авиве, где и умер 13 мая 1953 года. Голос и мастерство Ядловкера были уникальны. Он был способен петь сегодня Лоэнгрина или Отелло, следующим вечером Альмавиву или Фра Дьяволо и во всех этих партиях показать себя с лучшей стороны. Ядловкер сделал большое количество записей, многие из которых переизданы на CD

1878

Лоренс Гилман (Lawrence Gilman)

американский автор и музыкальный критик. Родился в в Флашинге, Нью-Йорк. Сын Артура Coit Гилман и Бесси (Lawrence) Гилман, и внучатый племянник педагога Daniel Coit Gilman. Лоуренс Гилман изучал искусство в Collins Street классической школы (Collins Street Classical School) в Хартфорде, штат Коннектикут у Уильяма М.Чейз. Он также самостоятельно изучал музыку в теории и практиковался на нескольких инструментах, в том числе органе и фортепиано. С 1896 по 1898 г., он работал в газете Нью-Йорк Геральд (New York Herald), то с 1901 по 1913 год в качестве музыкального критика для Harper`s Weekly, где впоследствии занял должность ответственного редактора. С 1915 по 1923 год, он работал как критик для North American Review, и для Herald Tribune с 1925 по. 1 августа 1904 г., он женился на Элизабет Райт Вальтер.Дочь, "Бетти" Элизабет Лоуренс Гилман, родилась в 1905 году. Умер Лоуренс Гилман в Нью-Гемпшир 8 сентября 1939 года. Некоторые произведения: "Phases of Modern Music" (1904); "The Music of Tomorrow" (1906); "Stories of Symphonic Music" (1907); "A Guide to Strauss' 'Salome'" (1907); "A Guide to Debussy's 'Pelleas et Melisande" (1907); "Edward MacDowell: A Study" (1909); "Aspects of Modern Opera" (1908); "Nature in Music" (1914); "A Christmas Meditation" (1916); "Music and the Cultivated Man" (1929); "Wagner's Operas" (1937); "Toscanini and Great Music" (1938). Музыкальные произведения: "A Dream of Death" (1903); "The Heart of a Woman" (1903); "The Curlew" (1904).

1878

Джозеф Холбрук (Josef Holbrooke)

английский композитор, пианист, дирижер. Родился в Кройдоне. Окончил Лондонскую музыкальную академию, где занимался; композицией у Ф.Кордера. В 1900-е гг. выступал как пианист и дирижер, исполняя преимущественно собственные произведения. Умер в Лондоне 5 августа 1958 года. Сочинения: оперы (даты постановок) - "Пьеро и Пьеретта" (1909), "Сноб" - трилогия на сюжет кельтских легенд "Котел Энвайна": "1. Дети Дона" (1912), "2. Дайлан, сын волны" (1913), "З. Бронвен, дочь Лира" (1929); "Чародей" (1915), "Чужестранец" (1924); балеты; для оркестра - 5 симфоний, симфонические поэмы "Ворон" (по Э.По, 1900), "Викинг", "Маска красной смерти", "Скелет в латах" (по Г.Лонгфелло), симфонические поэмы с хором - "Байрон", "Королева Маб" (1904), "Памяти Э.По", "Колокола" (по Э.По, 1906), сюита "Мир грез", фантазия "Замок с привидениями"; скрипичный концерт и др.; камерные и инструментальные произведения; кантаты, хоры, песни. Литература: Josef Holbrooke, various appreciations by many authors, L. 1937 (Сборник).

1879

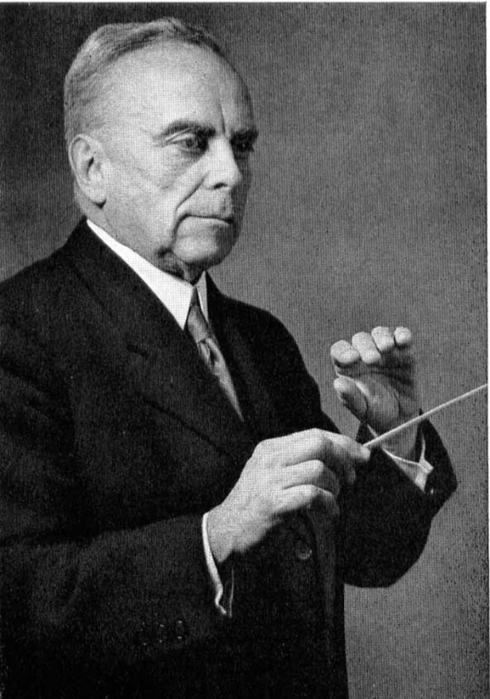

Фолькмар Андреэ (Volkmar Andreae)

швейцарский дирижёр и композитор. Родился в Берне. Учился в Берне у К.Мунцингера, затем в Кёльнской консерватории (1897-1900) у Ф.Вюльнера. В 1901 дебютировал как дирижёр в Мюнхенской опере. В 1902-1914 руководил хором в Винтертуре, в 1902-1924 также в Цюрихе, где в 1906-1949 возглавлял симфонический оркестр общества "Тонхалле". В 1914-1939 директор Цюрихской консерватории (с 1919 совместно с К.Фоглером), преподавал в университете. С 1906 член правления Швейцарского музыкального союза, в 1920-1925 его президент. Как дирижёр прославился интерпретациями произв. А.Брукнера (организовывал брукнеровские фестивали в Швейцарии, Австрии и др. странах). Умер в Цюрихе 18 июня 1962 года. Среди сочинений Андреэ - оперы "Ратклиф" (1914, Дуйсбург), "Приключение Казановы" ("Abenteuer des Casanova", 1924, Дрезден), музыка к фестшпилю "Город на горе" ("La citй sur la montagne", 1942), 2 симфонии, концерты и концертино для инструмента с оркестром (для скрипки, альта, гобоя), хоры, цикл песен на слова Ли Тайно и др. Литература: Seiler F., Dr. Volkmar Andreae. Zum Jubilдum seiner 25-jahrigen Tдtigkeit..., Z.,1931; V. Andreae. Festgabe..., Z., 1949; Hess W., Volkmar Andreaes Kompositionsunterricht, "SMz", 1962, Jahrg., 102, No 4.

1879

Филипп Гобер (французское имя - Philippe Gaubert)

выдающийся французский флейтист и дирижёр. Родился в Каоре (или Кагоре - Cahors), на юго-западе Франции. Его отец, сапожник, любительски играл на кларнете, а Филипп поначалу занимался на скрипке. В возрасте 7 лет он со всей своей семьёй переезжает в Париж. Там Гобер по собственному желанию сменил скрипку на флейту. Уроки брал у известных преподавателей-флейтистов Жюля Таффанеля и, с 1890 года, у его сына Поля. В 1893 Гобер поступил в Парижскую консерваторию, где его учитель Поль Таффанель получил место профессора. В 1894 в возрасте пятнадцати лет Гобер выиграл первую премию конкурса флейтистов Парижской консерватории. В консерватории, помимо занятий на флейте, серьёзно изучал гармонию и композицию у Рауля Пуньо, Ксавьера Леру и Шарля Ленепвё. Играл первую флейту в оркестре концертного общества Парижской консерватории. С 1897 по 1913 работал в оркестре Гранд Опера, играл во множестве ансамблей. На рубеже столетий работал с Таффанелем над методикой игры на флейте. В 1903 Гобер получил первый приз консерватории за сочинение фуги, а в 1905 второе место за композицию на конкурсе «Приз Ди Рома» (Римская Премия). С 1904 Гобер второй дирижёр оркестра концертного общества Парижской консерватории, с 1919 по 1938 – первый. С 1920 он первый дирижёр, а с 1924 по 1939 главный дирижёр Парижской оперы. Во время Первой мировой войны Гобер был мобилизован и в 1916 принимал участие в сражении под Верденом. Филипп Гобер – выдающийся преподаватель. В 1919 он получил место профессора класса флейты в Парижской консерватории, где у него занимались будущие знаменитости: Марсель Муаз, Гастон Крюнель и многие другие. Вместе с Луи Флёри Гобер заканчивал один из главных учебников флейтистов всего мира, который начал писать ещё их учитель Таффанель. В 1923 «Полная школа игры на флейте» (Méthode complète de Flute) Таффанеля-Гобера, работа над которой шла десятилетиями, наконец, была издана. В 1923 году Гобер закончил свою исполнительскую деятельность как флейтист. Тем не менее, он преподавал флейту в консерватории до 1931, а затем там же стал преподавать дирижирование. Для флейты Гобер написал три сонаты, сонатину, пьесы и сюиту, камерные ансамбли. Помимо флейтовой музыки, сочинил: симфонию; пьесы для оркестра; оперы «Фрески» (Fresques; 1923) и «Наила» (Naïla; 1927); балеты «Александр Великий» (Alexandre le Grand, 1937) и «Рыцарь и девушка» (Le Chevallier et la demoiselle; 1941); скрипичный и виолончельный концерты; песни на стихи французских поэтов. Как композитор Гобер находился под влиянием Форе, Франка, Дебюсси и Равеля. Альберт Руссель посвятил Гоберу четвёртую часть своего цикла «Флейтисты». В 1940 Гобер вновь стал главным дирижёром Гранд Опера, но пробыл на этом посту не долго - 8 июля 1941 года он скоропостижно скончался в Париже от апоплексического удара. В 1921 году Гобер стал кавалером, в 1929 – офицером, а в 1938 командором Ордена Почётного легиона.

1879

Дуайт Филли Дэвис (Dwight Filley Davis)

американский политик и спортсмен. Основатель Кубка Дэвиса, 49-й военный министр США. Дуайт Дэвис родился в Сент-Луисе, в семье богатого коммерсанта Джона Тилдена Дэвиса. Он учился в академии Смита в Сент-Луисе, а затем поступил в Гарвардский университет. В университете Дэвис активно занимался теннисом. В 1898 году он вышел в финал национального чемпионата США, как в одиночном разряде, так и в мужских парах, а в 1899 году стал чемпионом США среди студентов в одиночном разряде и (с Холкомбом Уордом) чемпионом США в мужском парном разряде. Дэвис и Уорд выигрывали этот титул ещё два раза подряд. В 1899 году у Дэвиса родилась идея проведения Международного кубка вызова по лаун-теннису. Он сам заказал серебряный кубок стоимостью 750 долларов и передал его Ассоциации лаун-тенниса США (USLTA), от имени которой было направлен вызов на матч теннисистам Великобритании, считавшейся в то время лаун-теннисной сверхдержавой. Формат соревнования, три дня игр, в первый и третий из которых проводятся по два матча в одиночном разряде, а во второй один в парном, тоже был предложен Дэвисом и остаётся неизменным на всём протяжении существования турнира. Британской сборной противостояли Дэвис, Уорд и третий студент Гарварда, Малькольм Уитмен. Американцы неожиданно выиграли встречу досрочно, победив в первых трёх матчах. Дэвис выиграл и свою одиночную встречу, и игру в паре с Уордом. Через два года, во втором розыгрыше Кубка, Дэвис и Уорд проиграли парную встречу Реджинальду и Лоуренсу Дохерти, но за счёт побед в одиночном разряде американцы сумели удержать трофей и на этот раз. В промежутке между этими двумя матчами Дэвис и Уорд также приняли участие в Уимблдонском турнире, где дошли до финала в мужском парном разряде, также уступив братьям Дохерти. Позже, в 1904 году, Дуайт Дэвис принял участие в Олимпийских играх, проходивших в его родном Сент-Луисе, но не добился существенных успехов ни в одиночном разряде, где проиграл уже во втором круге, ни в парах, где они с Ральфом Маккиттриком уступили в четвертьфинале будущим финалистам. По окончании университета Дэвис вернулся в Сент-Луис, где в 1903 году завершил юридическое образование в Университете Вашингтона, в 1905 году женился на Хелен Брукс и занялся общественной деятельностью. Он входил в правление городских публичных библиотек, совет директоров художественного музея, а с 1907 по 1909 год был депутатом палаты представителей городского совета. С 1911 по 1915 год он возглавлял городскую комиссию по планированию и одновременно выполнял обязанности комиссара городских парков. На рубеже десятилетий Дэвис также начал делать карьеру на федеральном уровне. Он участвовал в развитии спортивных сооружений (площадок для гольфа, бейсбольных полей и первых с США муниципальных теннисных кортов) и входил в исполком Национальной муниципальной лиги с 1908 по 1912 год. В 1916—1917 годах он был членом Рокфеллеровского комитета помощи жертвам войны (англ. Rockefeller War Relief Committee). Получив военную подготовку в Платтсбургском военном лагере для бизнесменов, Дуайт Дэвис позже вступил в ряды действующей армии в Европе. Он служил в 69-м полку 35-й дивизии армии США и в конце сентября, будучи в звании майора и заместителя начальника штаба полка, был представлен к кресту «За выдающиеся заслуги» за героизм, проявленный под вражеским огнём, в том числе добровольное непосредственное участие в боевых действиях против превосходящих сил противника. После окончания войны, в 1920 году, Дэвис баллотировался в Сенат, но проиграл выборы[1]. Тем не менее он всё-таки нашёл свой путь в высший вашингтонский истеблишмент, став председателем государственной Военно-финансовой корпорации. В 1923 году он стал помощником военного министра (одновременно выполняя обязанности председателя USLTA), а в 1925 году был назначен военным министром в администрации Кельвина Кулиджа и занимал этот пост до марта 1929 года. В качестве помощника министра, а затем министра он занимался подготовкой промышленности США к максимально быстрому переходу на военные рельсы в случае конфликта. Его министерство в эти годы подвергалось критике за недостаточное внимание к развитию военно-воздушных сил. После окончания работы в военном министерстве Дэвис был назначен генерал-губернатором Филиппин и оставался на этом посту до января 1932 года. В этом же году умерла его жена Хелен. В 1936 году Дэвис женился вторично, на Полине Мортон-Сэбин. В эти годы он делил своё время между домом во Флориде и Вашингтоном, где возглавлял Брукингский институт. В 1942 году он занял должность генерального директора Корпуса медицинских специалистов армии США. Дуайт Дэвис скончался в Вашингтоне 11 ноября 1945 года и похоронен на Арлингтонском национальном кладбище. Память Дуайта Дэвиса увековечена на Аллее Славы в Сент-Луисе. В 1956 году его имя было также внесено в списки Зала теннисной славы в Ньюпорте, а придуманный им теннисный Кубок вызова после его смерти был официально переименован в Кубок Дэвиса.

1879

Ванда Ландовска (польское имя - Wanda Landowska)

польская клавесинистка, пианистка, педагог и музыковед. Родилась в Варшаве. Училась в Варшаве у А.Михаловского (фортепьяно), в Берлине у М.Мошковского и Г.Урбана (композиция). Затем поселилась в Париже, где вскоре приобрела известность как исполнительница на клавесине (ее первый публичный концерт состоялся в Париже в 1903) и знаток старинной музыки и старинных инструментов. Ландовска практически в одиночку сумела вернуть клавесин в современную музыкальную жизнь. С 1906 гастролировала в странах Европы, в том числе в России (1907, 1909, 1913). Ее интерпретации, в особенности сочинений Баха, были отмечены редкой драматической выразительностью и принесли исполнительнице большой успех. Выступала как лектор. Преподавала игру на клавесине в Берлине, Базеле и Париже. В 1912 Ландовска начала преподавать игру на клавесине в берлинской Высшей музыкальной школе (в классе, специально созданном для Ландовской). В 1925 основала Школу старинной музыки в Сен-Лё-ла-Форе под Парижем. С 1941 жила и работала в США. Много выступала в печати по вопросам интерпретации старинной музыки; в соавторстве с мужем Г.Лью, специалистом по еврейскому фольклору, написала книгу Старинная музыка (La Musique ancienne, 1909). Многочисленные концертные турне по разным странам и грамзаписи принесли Ландовской мировую известность. С ее именем связано возрождение клавесина на современной концертной эстраде и музыки клавесинистов. Ландовска – автор каденций к клавирным концертам Моцарта и Гайдна, а также ряда инструментальных и хоровых сочинений. Среди произведений, написанных специально для нее, – концерт для клавесина М.де Фальи (впервые исполнен в 1926) и Сельский концерт (Concert champêtre) Ф.Пуленка (1928). Опубликовала ряд работ о И.С.Бахе и клавесинной музыке, в том числе "Старинная музыка" (1909). Умерла в Лейквилле, (штат Коннектикут, США) 16 августа 1959 года. Литература: Gavoty В., Hauert R., Wanda Landovska, Genéve, 1457.

1879

Николай Иванович Степанов

советский химик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Академии Наук СССР (1929). Родился в городе Тара Тобольской губернии, ныне Омской области. В 1903 году закончил обучение в Горном институте, горный инженер. С 1903 по 1938 г. работал в Горном институте. С 1904 г. – ассистент кафедры аналитической химии, с 1911 г. – адъюнкт, с 1916 г. – профессор, с 1918 г. – заведующий кафедрой общей и физической химии. Н.И.Степанов развивал учение о физико-химическом анализе, основанное его учителем, академиком Н.С.Курнаковым. Николай Иванович в течение 20 лет заведовал кафедрой общей и физической химии Ленинградского горного института, был блестящим лектором и талантливым педагогом. Он дал фундаментальные знания по химии нескольким тысячам горных инженеров. Н.И.Степанов внес большой вклад в развитие научно-педагогической школы академика Н.С.Курнакова. Им была выдвинута идея о возможности расчета фазовых диаграмм на основе уравнения изотермы реакции. Николай Иванович широко использовал метод физико-химического анализа для исследования металлических сплавов. Также он проводил изучение взрывчатых свойств каменноугольной пыли с целью предотвращения аварий на шахтах. Научная деятельность Н.И.Степанова была связана с Институтом физико-химического анализа Академии Наук СССР. С 1920 года он работает членом Совета, помощником директора, старшим ученым специалистом, заместителем директора этого института. В 1935 году ИФХА был объединен с Институтом общей и неорганической химии Академии Наук СССР и Николай Иванович назначен заведующим сектором физико-химического анализа ИОНХ. В 1923 – 1930 годах Н.И.Степанов член НТС Главного управления горной промышленности. Николай Иванович создал метод исследования количественных соотношений в химических диаграммах и вывел теоретическую изотерму растворимости твердых веществ в сложном растворителе. Николай Иванович автор более 55 научных работ в области химии. Он подготовил нескольких докторов наук, в том числе С.В.Липина, А.Ф.Битнера. Степанов Н.И. с 1916 года статский советник, с 1929 года член-корреспондент Академии Наук СССР, член Лондонского института металлов. Член Совета Всесоюзного химического общества имени Д.И.Менделеева, член Всероссийского минералогического общества, член редколлегии Журнала общей химии. Умер в Ленинграде 19 мая 1938 года. Основные труды: Новый метод в химии и Институт физико-химического анализа. Природа. 1925. № 7-9. Страница 115; Физико-химический анализ. Сборник «Наука и техника СССР». 1928; О сплавах магния с оловом и свинцом. Санкт-Петербург. 1905. Литература: Липин С.В. Член-корреспондент Академии Наук СССР Николай Иванович Степанов. В книге: Выдающиеся ученые Горного института 1773 – 1948. Москва: 1951, страницы 97 – 105; Григорьев А.Т., Н.И.Степанов (Биографический очерк), "Известия сектора физико-химического анализа института общей и неорганической химии Академии Наук СССР", 1940, том 13 (литература).

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |