-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109385

Комментариев: 6802

Написано: 117858

Записей: 109385

Комментариев: 6802

Написано: 117858

16 декабря родились... |

1834

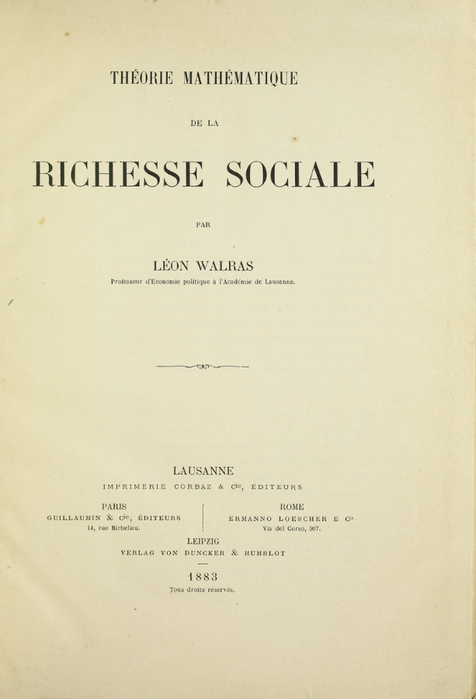

Мари Эспри Леон Вальрас (Вальра; французское имя - Marie Esprit Leon Walras)

французский экономист, лидер лозаннской школы маржинализма. С 1870 по 1892 гг. являлся профессором Лозаннского университета. Основатель теории общего экономического равновесия. Сын Огюста Вальраса. Леон Вальрас родился в городе Эврё (Франция), в семье философа и экономиста Огюста Вальраса. Закончил Парижский университет, сначала получив диплом в 1851 году в области литературы, затем в 1853 — в области естественных наук. После неудачной попытки обучения инженерному делу в Горном институте Парижа пробовал заниматься журналистикой, читал лекции, опубликовал любовный роман, работал клерком в железнодорожной компании, управлял банком, обслуживающим сельскохозяйственные кооперативы. Затем под влиянием отца воодушевился идеей создания социальной науки и разработал грандиозный план осуществления этой цели. От отца воспринял как социалистические убеждения по вопросам налогообложения и земельной реформы (национализация земельной собственности), так и основные экономические идеи (субъективная теория стоимости, математизация экономики). Научная карьера Вальраса началась после удачного выступления на Международном конгрессе по проблеме налогов в 1860 г. в Лозанне, после чего он получил кафедру политической экономии юридического факультета Лозаннского университета, где проработал до своей отставки в 1892 г. На посту заведующего кафедрой его сменил В.Парето. Уйдя в отставку, Вальрас продолжил активно работать. Впервые ввёл наиболее общие критерии рыночного равновесия: «спрос равен предложению» Предложил концепцию общего экономического равновесия, первая математическая интерпретация. Ввёл понятие четырёх рынков: труда, капитала, финансовый, потребительских благ и услуг. Ввёл математические методы как обязательный элемент экономической науки. В книге «Элементы чистой политической экономии» Вальрас изложил основные принципы общего равновесия. «Теория экономического равновесия — вот заявка Вальраса на бессмертие, великая теория, кристально ясный ход которой осветил структуру чисто экономических отношений светом единого фундаментального принципа. На памятнике, возведенном в честь Вальраса Лозаннским университетом, по праву высечены лишь два слова: «Экономическое равновесие» (Équilibre économique).» — Йозеф Шумпетер. Умер Леон Вальрас в Монтрё (Швейцария) 5 января 1910 года.

Théorie mathématique de la richesse sociale, 1883.

Основные произведения: Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. — Москва: Изограф, 2000. — 448 страниц (Éléments d’économie politique pure, 1874); «Этюды социальной экономии» (Études d’économie sociale, 1896); «Этюды прикладной политической экономии» (Études d’économie politique appliquée, 1898). Исследованием творчества учёного занимаются Центр междисциплинарных исследований Вальраса – Парето (Лозанна), Международная ассоциация Вальраса и Центр Огюста и Леона Вальрасов (Лион). Международная ассоциация Вальраса (французское название - L’Association Internationale Walras; AIW) — международное экономическое научное общество; основана в 1997 г. по инициативе профессора Д.Уокера. Главной целью ассоциации является изучение творчества и развитие идей Л.Вальраса. Президентом ассоциации является Р.Баранзини. Членом ассоциации был нобелевский лауреат П.Самуэльсон. Ассоциация провела ряд научных коллоквиумов, посвященных творчеству ученого: 1999 — Париж; 2000 — Дижон; 2002 — Лион; 2004 — Ницца. В 2006 г. коллоквиум прошел 21-22 сентября в Лозанне. Литература: Блауг М. Вальрас, Леон // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — Санкт-Петербург: Экономикус, 2008. — Страницы 55-58. — 352 страницы — (Библиотека «Экономической школы», выпуск 42). — 1 500 экземпляров — ISBN 978-5-903816-01-9; Блауг М. Общее равновесие по Вальрасу // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — Москва: Дело, 1994. — Страницы 527-540. — XVII, 627 страниц — ISBN 5-86461-151-4; Вальрас Леон Мари Эспри / Васильчук Ю.А. // Брасос — Веш. — Москва : Советская энциклопедия, 1971. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 томах] / главный редактор А.М.Прохоров ; 1969—1978, том 4); Шумпетер Й. Глава 2. Мари Эспри Леон Вальрас (1834—1910) // Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса = Ten Great Economists: From Marx to Keynes. — Москва: Институт Гайдара, 2011. — Страницы 117-124. — 400 страниц — 1 000 экземпляров — ISBN 978-5-91129-075-7.

1836

Эрнст фон Бергманн (немецкое имя - Ernst von Bergmann)

немецкий хирург, основоположник асептики, автор одних из первых классических руководств по проблемам нейрохирургии и военно-полевой хирургии. В различное время занимал должности профессора Дерптского, Вюрцбургского и Берлинского университетов. Бергманн родился в Риге в семье пастора Рихарда фон Бергманна (1805—1878) и Берты Крюгер (1816—1877). По окончании школы с 1854 по 1860 учился в Дерптском университете. По его окончанию становится ассистентом хирургической клиники Дерптского университета под началом своего будущего тестя Георга Адельманна. Во время прусско-австрийской (1866), франко-прусской (1870—1871) работает военным врачом в прусской армии, а во время русско-турецкой войны (1877) врачом в русской армии. В 1871 году становится профессором хирургии Дерптского университета. С 1878 года — профессор Вюрцбургского университета. В Вюрцбурге у него стажировался знаменитый врач, учитель Кушинга Уильям Холстед. С 1882 года профессор и заведующий кафедрой Берлинского университета. На этой должности проработал до самой своей смерти в 1907 году. Умер в Берлине 25 марта 1907 года. Совместно с английским врачом Моррелем Маккензи и своим учеником Фридрихом фон Браманом был лечащим врачом болевшего раком гортани германского кронпринца и императора Фридриха III. С 1884 и по 1907 годы член немецкого общества хирургов, которое длительное время возглавлял.

На этой должности организовал выпуск газеты «Zeitschrift für ärztliche Fortbildung» (газета врачебного образования), которая существует до сих пор. Был дважды женат. 16 марта 1866 женился на дочери профессора Дерптского университета Хильдегарде Адельманн (1846—1868). Во второй раз женился на Паулине Альсбранд (1842—1917). Вклад Бергманна в медицину состоит во-первых в предложенной им на основании опыта врачебной работы во время войн нового метода лечения ранений коленных суставов. Отказавшись от оперативного лечения он предложил раневую повязку и накладывание гипса, что значительно уменьшило летальность у больных с поражениями коленных суставов «Die Behandlung der Schußwunden des Kniegelenkes im Kriege» (1878). Совместно со своим учеником Шиммельбушем одним из первых внедрил в мировую практику обработку хирургического инструментария с помощью специально созданной паровой машины в 1885 году. В 1890 г. они доложили об этом методе асептики на X Международном конгрессе врачей в Берлине. Хотя Бергманн не был нейрохирургом, он стал первым немецким хирургом, занявшимся нейрохирургией в современном смысле этого слова. Особенно велик вклад Бергманна в нейротравматологию. В его книге «Учение о повреждении головы» описываются все виды черепно-мозговых травм — от родовой травмы до огнестрельных ранений головного мозга. Переломам свода и основания черепа в немецком издании посвящено 206 страниц. Бергманн описывает симптомы переломов основания черепа и травматические каротидно-кавернозные соустья. Показания к трепанации ограничены внутричерепными осложнениями. Эпидуральным и субдуральным гематомам в книге отведено всего 9 страниц. Прогноз в этом случае плохой. При эпидуральных кровоизлияниях трепанация показана только в том случае, если после светлого промежутка возникают признаки повышения внутричерепного давления в виде рвоты, гемипареза, потери сознания и брадикардии. Бергманн упоминает о застойных сосках зрительных нервов, но не придаёт этому признаку большого значения для диагностики.

Он критически относится к термину pachimeningitis haemorrhagica interna, предложенному Рудольфом Вирховым для обозначения хронических субдуральных гематом. Ушибам головного мозга отведено 140 страниц. Представления Бергманна о мозговых ушибах были намного позже подтверждены в экспериментах на животных и при аутопсиях. Что касается лечения черепно-мозговых травм, то основное внимание Бергманна сосредоточено на профилактике посттравматического менингита, являющегося по его мнению, наиболее частой причиной смерти таких больных. В отношении ранений мягких тканей головы рекомендуется их ушивание шёлком, импрегнированным карболовой кислотой, и наложение антисептической повязки. Посттравматические абсцессы мозга подлежат обязательной операции. Бергманн предпочитал трепанировать с помощью долота. В книге подробно описан хирургический инструментарий — корончатый трепан, различные пилки и др. Значительная часть книги посвящена повышению внутричерепного давления (Бергманн использует термин «мозговое давление» — «Hirndruck»). Оно изучалось в опытах на собаках, которым через фрезевое отверстие в полость черепа вводился воск или губка. Ликворное давление регистрировалось с помощью канюли, помещённой в большой затылочной цистерне. Бергманн отметил, что повышение внутричерепного давления сопровождается повышением артериального давления и брадикардией, однако эти симптомы устранялись в случае дренирования ликворных пространств. Установив связь между увеличением объёма находящегося в полости черепа инородного тела и повышением артериального давления и брадикардией, Бергманн обратил внимание на значение фактора времени. Наблюдавшиеся при этом вегетативные расстройства он интерпретировал как раздражение блуждающего нерва, за которым следовал паралич вазомоторных центров (сегодня мы бы трактовали этот феномен как потерю ауторегуляции). Бергманн также описал вазогенный отёк мозга, рассматривая его как последствие нарушения ликвороциркуляции. Для наблюдением за реакцией вен он использовал технику «краниального окна». Лечебная тактика Бергманна была направлена на снижение ликворного давления, поскольку исчерпание компенсаторных возможностей ликворной системы ведёт к повышению мозгового давления. Для этой цели рекомендовались приподнятое положение головы, кровопускания и назначение рвотных.

Для борьбы с вазоспазмом предлагались обливание головы холодной водой и прикладывание к голове льда. После того, как Квинке в 1891 г. применил люмбальную пункцию в терапевтических целях, Бергманн стал рекомендовать её для снижения мозгового давления различного генеза. О возможности вклинения мозга в тенториальное и большое затылочное отверстие после данной процедуры ему известно не было. Позднее опыты Бергманна были повторены Г.Кушингом в лаборатории Т.Кохера в Берне. Повышение артериального давления Кушинг интерпретировал как защитную реакцию для поддержания кровоснабжения мозга в условиях повышенного внутричерепного давления (т. н. «рефлекс Кушинга»). В 1889 г. было опубликовано второе классическое руководство Бергманна «Хирургическое лечение болезней головного мозга», где были описаны этиопатогенез, диагностика и оперативное лечение всех известных в то время заболеваний головы. Год спустя эта книга была переведена на русский язык. В ней сообщается о 273 оперированных в клинике Бергмана больных. Из них в 75 случаях опухоль обнаружить не удалось, а у 116 больных она была удалена. Каждый четвёртый оперированный больной погиб во время или в первые дни после операции, но примерно в половине случаев в послеоперационном периоде отмечалось улучшение, порой длительное. Основной причиной неблагоприятных исходов была интраоперационная кровопотеря. Бергман предлагал удалять мозговые опухоли в два этапа. Переливание крови он отвергал, поскольку группы крови были открыты Карлом Лангштайнером лишь в 1900 г. отёк и набухание головного мозга часто были следствием грубой хирургической техники и дефектной анестезии. Для лечения послеоперационного пролапса мозга на рубеже ХХ века рекомендовалась люмбальная пункция. Причина гнойных менингитов крылась в негерметичном ушивании твёрдой мозговой оболочки. Столь неблагоприятная статистика стала причиной критического отношения Бергманна к возможностям хирургического лечения опухолей головного мозга, из которых, по его мнению, операции подлежат не более 18 % — инкапсулированные опухоли небольших размеров, находящиеся на поверхности головного мозга в области центральной извилины. Это мнение разделялось в то время большинством хирургов.

Памятник Эрнсту фон Бергманну в Тарту (ранее Дерпт), Эстония

За существенный вклад в медицину немецкой врачебной палатой вручается медаль имени Эрнста фон Бергманна. Его именем названа казарма недалеко от Мюнхена. Также его имя носит больница в Потсдаме. Главные работы Бергмана: «Zur Lehre von der putriden Intoxikation» (Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie, 1872); «Die Lehre von den Kopfverletzungero (Pitha F. u. Billroth Ch., Handbuch d. allgemeinen und speziellen Chirurgie, B. Ill, Erlan-gen—Stuttgart, 1873; Deutsche Chirurgie— 1880); «Uber die Resultate d. Gelenkresek-tionen im Kriege», Giessen (1874); «Die Be-handlung der Schusswunden des Kniegelenks im Kriege», Stuttgart (1878), и многие другие. Часть работ Бергмана имеется на русском языке.— Бергман операция, Hydroeele. Литература: Бергманн Эрнест // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнительных) — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1836

Николай Мартемьянович Чукмалдин

известный тюменский и московский купец-промышленник, выдающийся сибирский просветитель конца XIX века, писатель, путешественник. Основой его жизни было служение добру, освещенное щедрой, бескорыстной благотворительностью и меценатством. Простой крестьянский мальчуган из деревни Кулакова Тюменского уезда Тобольской губернии начал трудиться с шести лет, помогая отцу в работе, что способствовало раннему формированию у него серьезного отношения к жизни. На восьмом году родители отдали любознательного мальчика в обучение единственному грамотному человеку в деревне - старику-староверу Артемию Скрыпе. Ученье давалось легко, с большим интересом и восторгом. Благоговейное, восторженное отношение к ученью и книге Чукмалдин сохранил на всю жизнь, постоянно и неуклонно стремясь к самообразованию и саморазвитию. Трудолюбие, усердие и настойчивость помогли будущему магнату быстро постичь приемы техники, какие требовались от подручного приказчика в кожевенном производстве, позднее освоить премудрости мануфактурной торговли, где он начал быстро и успешно продвигаться вперед. Торговля развивала смекалку, расширяла знание и кругозор товароведения. Но ему, воспитанному в духе честности и порядочности, претили ложь и обман, исстари присутствующие в коммерции. Его первые предпринимательские успехи были связаны с поисками путей «честной торговли». Новый способ продажи товаров, предложенный Чукмалдиным – цены без запроса, с твердой 20% надбавкой, был основан на честности в ведении дел и тяге к соответствию слова и дела. Торговый опыт удался и принес большие доходы. Залогом его дальнейших успехов стало то, что он неустанно учился торговому искусству, сохранял и развивал на протяжении всей жизни приобретенный опыт и лучшие купеческие качества. Применение новых методов взаимодействия с партнерами позволило Н.М.Чукмалдину создать свое крупное дело, которое достигло масштабов Европейской России. Желание перевести деятельность по торговле шерстью и чаем на более широкую арену подтолкнуло его переселиться в Москву, где тюменский купец быстро завоевал симпатии и приобрел известность. Причины его успеха – ответственность, великолепное знание всех мелочей своего дела, гуманизм и нравственность в предпринимательской деятельности. В основу торговой нравственности Чукмалдин положил добросовестность, честность, доверие и искренне считал, что эти качества являются главными нравственными ценностями, на которых строится культура предпринимательства. Моральные принципы порой шли вразрез с материальными интересами; прямодушие и честность не раз ставили перед разорением. Однако неудачи не ломали, а служили толчком к дальнейшему развитию. В предпринимательской деятельности Чукмалдин не стоял на месте. Усовершенствовал формы и методы торговли, внес ряд реформ в торговлю чаем и шерстью, открыл новую отрасль чайного дела, установил новый товар на рынке, устроил валяльную фабрику, дал высокого качества товар, изменил установившийся распорядок поставки товара. Благодаря смелой инициативе и честности получил сотни тысяч заработка, превратившись в купца-миллионера 1-й гильдии, крупного промышленника и магната. До конца своих дней, вращаясь в довольно жестком кругу предпринимателей, Чукмалдин оставался светлым человеком со светлым мировоззрением. Честность и доверие в торговле; новаторство в производстве; вопросы обучения и развития личности в просвещении; порядочность во всем – и еще ряд насущных проблем и вопросов, поднятых Н.М.Чукмалдиным, остаются актуальными и в XXI веке. Его кредо - «жизненно и прочно одно добро» - воспринимается сегодня как поучительный и полезный совет нашему современнику, а его кодекс предпринимательской деятельности как пособие для сегодняшних бизнесменов. Однако Николай Мартемьянович Чукмалдин был не только успешным коммерсантом, но и высококультурным интеллигентом с разносторонними интересами. Жажда знаний и любознательность легли в основу его страсти к путешествиям. Он объездил всю Россию, побывал во многих странах Запада и Востока. Из поездок привозил различные редкости, представляющие собой историческую ценность. Каждое свое путешествие и свои наблюдения записывал и печатал. Его путевые очерки, имеющие важное культурное значение, вышли отдельными изданиями и вызвали особый интерес у читателей. Активно и успешно Чукмалдин выступал в текущей прессе, создав себе репутацию острого публициста. Он писал статьи о промышленности Тюмени, ее хозяйстве, ремеслах Западной Сибири, бойких и шумных ярмарках. Корреспонденции всегда имели деловой характер – разъяснить, дополнить, осветить проблему с новой стороны. В своих статьях касался преимущественно тех вопросов, в которых сам был особенно сведущ. Заслуживает внимания и литературная деятельность Чукмалдина. О себе и о своей жизни искренне и непосредственно он рассказал в цикле очерков «Мои воспоминания» и «Записки о моей жизни». О том, как постепенно складывалась его позиция, определившая личный нравственный кодекс предпринимательской деятельности, отражено им в ряде публицистических статей, названных «Московские письма». Значительную роль в развитии культуры в Сибири и, в частности, Тюмени, сыграла собирательная деятельность купца. Ему принадлежит заслуга в создании уникальной библиотеки древних рукописных и старопечатных книг. Большую ценность представляет и коллекция книг из его личной библиотеки. Обе коллекции хранятся в тюменских библиотеках и являются гордостью города. Чукмалдиным была собрана также коллекция старинных икон, большую часть которой он пожертвовал храмам. Всю жизнь купец усиленно работал и наживал богатство для того, чтобы была возможность делать добрые дела, приносящие пользу людям. Он делал добро легко, его помощь умно направлялась и оказывалась деловым образом. Для этого он не жалел ни времени, ни сил, ни средств. Это не просто слова, яркое подтверждение – список его добрых дел. Во всех своих благотворительных начинаниях Николай Мартемьянович Чукмалдин руководствовался побуждениями своей души, сердца и ума. Вся его деятельность была плодом глубоко продуманного, цельного и честного убеждения. Чукмалдин был избран секретарем комиссии по собиранию сведений и составлению доклада о нуждах города; членом городового суда, а впоследствии гласным городской Думы по новому городовому положению, а также директором Тюменского острога и пересыльной тюрьмы. Избирался «заменяющим» председателя правления машиностроительного завода в Москве, а затем единогласно повторно был избран директором правления «Товарищества машиностроительного завода В.Грачева и К◦» сроком на четыре года вместо установленных Уставом товарищества двух лет. Являлся членом оценочной комиссии; агентом и комиссионером «Торгово-промышленной Москвы»; членом ревизионной комиссии «Общества для пособия нуждающимся сибирякам и сибирячкам, учащимся в учебных заведениях г. Москвы»; почетным членом Московских детских приютов. Мечтая экономически развить Сибирь, особое значение придавал проектам регионального и промышленного развития края. Первым поднял вопрос о соединении Обского бассейна с волжско-камским рельсовым путем. Принимал активное участие в обсуждении проекта строительства Великого Сибирского железнодорожного пути. Составил вместе с К.Н.Высоцким обоснованную «Записку о плавании по реке Туре пароходов и о направлении предполагаемой железной дороги». Представил на совещание при Департаменте торговли и мануфактур соображения о значении для Сибири Северного морского пути. Ратовал за беспошлинный ввоз в Сибирь европейских товаров, и за беспошлинный вывоз из Сибири тех товаров, которыми она была богата. Постоянно и последовательно стремился поддерживать и развивать в родных местах культуру и просвещение как основу общего благосостояния. Принимал деятельное участие в организации частной школы Канонниковой, предназначенной для подготовки детей в средние учебные заведения. Основал фабрику-школу для обучения ковровому производству. Являлся членом Владимирского сиропитательного заведения. Стал инициатором создания в Тюмени приказчичьего клуба с целью расширения кругозора и деловых знаний местных приказчиков. Способствовал открытию в Тюмени первой общественной библиотеки, а также библиотеки приказчичьего клуба, учредил для общества попечения об учащихся бесплатную библиотеку-читальню. Оказывал народным библиотекам существенную поддержку книгами, журналами и деньгами. Обогатил фонд народной библиотеки в Тобольске более ста экземплярами книг в «роскошных переплетах», присланных им из Москвы. Давал Тюменскому Александровскому реальному училищу средства на три ежегодные премии за лучшие сочинения о Тюмени и Тюменском уезде. Обогащал в течение трех десятилетий библиотеку реального училища книгами, заботился о внутреннем убранстве библиотеки. Снабжал Александровское училище необходимыми материалами и рисунками для практического обучения ремесленников рисованию и черчению. Помогал тюменскому обществу попечения об учащихся книгами, учебными пособиями, деньгами, обувью, одеждой. Помогал деньгами тюменскому обществу трезвости. Поддерживал тюменское школьное общество деньгами, книгами и вещами. Оказывал помощь сибирским газетам и театру. Первый прислал 1000 рублей на постройку в Тюмени Народного дома. Являлся одним из учредителей общества содействия учащимся-сибирякам и был избран председателем общих собраний этого общества. Пожертвовал иконы для Белогорского монастыря, написанные под его контролем в Москве; помимо икон пожертвовал 1000 рублей на издание брошюр о монастыре. Подарил Тюмени музей, купив коллекцию у директора Тюменского реального училища И.Я.Словцова, дополнив собственными многочисленными экспонатами. Оказал помощь в сохранении старинного архива воеводской канцелярии. Жизненное кредо Николая Мартемьяновича Чукмалдина определялось бескорыстным служением родным местам. В родной деревне Кулакова Чукмалдин создал Сельский банк с безвозвратным вкладом 3000 рублей для поддержки и развития местного кустарного ремесла: тележного, кошевого, веревочного, получаемые ссуды из Банка оказывали существенную поддержку ремесленникам. Давал крестьянам деньги на взнос податей, если они не могли их уплатить. В неурожайные и голодные годы, также после большого пожара оказывал кулаковцам широкую помощь: нуждающимся и бедным раздал безвозвратно на посев и продовольствие до 2-х пудов хлеба; снабжал одеждой, чаем, сахаром, помогал деньгами. Посылал новейшие сельскохозяйственные орудия и культурные урожайные семена. Основал бесплатную аптеку для жителей, которую пополнял необходимыми медикаментами. Участвовал в решении некоторых деревенских проблем и помогал найти мудрое решение. Развернул упорную борьбу с пьянством и платил в доход общества по 100-200 рублей, для того только, чтобы не открывались в деревне кабаки. Поняв бесполезность данной меры, выделил 700 рублей для открытия общественного кабака, доход от которого полностью шел на нужды общества. Построил для крестьянских бедных детей каменную двухэтажную школу, стоившую более 16 тысяч рублей. Основал при школе библиотеку-читальню, которую снабжал книгами из Москвы. Соорудил недалеко от школы столярные ремесленные мастерские по обработке дерева для обучения ручному труду. Состоял попечителем школы и мастерской, на что ежегодно отпускал 540 рублей. Платил учителю 120 рублей, помощнику учителя 180 рублей. Ежегодно высылал школьную форму и зимнюю одежду учащимся. Разбил при школе большой красивый парк, саженцы для которого специально выписывал отовсюду. Рядом с парком на речке Пановке устроил рукотворный пруд. Построил прекрасную каменную церковь в древнерусском стиле с внутренним устройством и утварью, стоимостью более 40 тысяч рублей. Выделил 360 рублей для покупки и устройства церковных домов, в том числе квартирных. Внес капитал 12 тысяч рублей на вечное время по билету Госкомиссии по погашению долгов и на вечное поминовение раба Божия Николая, проценты с данного капитала в количестве 390 рублей поступали на содержание церковного Притча. Каждые полгода вперед вносил в Сельский банк 690 рублей, ежегодные проценты от вклада шли на ремонт и поддержание благолепия храма. За преподавание Божьего закона в Кулаковской сельской школе и обучение учащихся церковному пению особо назначил священнику 240 рублей. Завещал в пользу Притча 17 тысяч рублей серебром. При всей своей кипучей деятельности, принесшей реальную пользу людям, Николай Мартемьянович Чукмалдин оставался бескорыстным и скромным человеком. «Сделал доброе дело и забудь» - таков был его жизненный девиз. Его забота о благосостоянии людей была не разовой акцией, а сознательной, упорной и плодотворной работой на протяжении всей жизни, буквально до последнего дня. Освящение построенного им в Кулакова храма совпало с днем его погребения. Умер Николай Мартемьянович в апреле 1901 года в Берлине, где проходил лечение от тяжелого недуга. Согласно завещания был похоронен в родной деревне Кулакова в специально сооруженном склепе при Свято-Никольском храме. В 1933 году, под веянием происходящих в стране преобразований, небольшая группа людей решила разрушить в деревне храм и избавиться от купца Чукмалдина. Им не нравилось, что кулаковцы любили и почитали своего благотворителя, кланялись ему и приносили богатые дары. Они решили сжечь тело, пепел по ветру пустить, навсегда стереть его имя из памяти людей. Произошло все ночью, тайно. Когда несли Чукмалдина к реке Туре, где были приготовлены костры, один из несущих поскользнулся и упал, тело выпало из рогожи и скатилось в небольшую речку, впадающую в Туру. Через две недели, когда ушла большая вода, тело всплыло. Срочно собравшаяся компания стала вылавливать его баграми, накинув на шею петлю, попали багром в глаз. Сколотили наугад ящик, он оказался намного короче, тело туда не входило. Тогда они взяли и ... отрубили ноги, рядом положили. Хотели вообще на куски разрубить, да страх обуял. Торопились, слишком быстро светало. Ящик с останками Чукмалдина погрузили на телегу, вывезли за деревню и сбросили в заранее приготовленную яму. Кулаковцы догадывались, что произошло что-то ужасное. О том, что было в действительности, знали единицы, но они свято хранили тайну, боясь за себя и своих родственников. В совершенном кощунстве были замешаны церковнослужители и представители местной власти. Жители села возмущались и негодовали, но тихо, между собой, вслух об этом говорить боялись. Время такое было. Место захоронения купца Чукмалдина неизвестно. Все предпринимаемые поиски завершились пока безрезультатно. Николай Мартемьянович Чукмалдин прошел сложный, но яркий и насыщенный жизненный путь. До сих пор его жизнь и деятельность привлекают пристальное внимание исследователей в различных областях знаний. Интерес к его личности не только не угасает, наоборот, повышается. Объясняется это, прежде всего, его отношением к людям, жизни, своему месту в жизни, его нравственностью и духовностью. Он не просто жил, а все время неуклонно шел вперед, думая о будущем. Внимательность, наблюдательность, накопленный багаж знаний, умение видеть перспективу помогали ему направлять свои силы в нужном направлении. Чукмалдин остро чувствовал свою ответственность перед людьми, часто опережая общество и даже само время. Высокие нравственные качества навсегда определи его место в жизни – жить и работать во благо людей, во имя их светлого будущего. Его жизнь может служить показательным примером современному человеку. Каждый, кому не безразлично настоящее и будущее, должен сделать все от него зависящее для развития России, своей родной земли, как это считал для себя обязательным Николай Мартемьянович Чукмалдин.

1838

Бернхард Поллини (немецкое имя - Bernhard Pollini; настоящее имя Барух Поль, Baruch Pohl)

немецкий оперный певец (тенор) и импресарио. Родился в Кёльне. Дебютировал на сцене в 1857 году в партии Артуро («Пуритане» Беллини). Гастролировал с оперной труппой, исполнявшей итальянский репертуар, затем стал её импресарио; проделал путь через Милан, Париж и Лондон в Гавану, Мехико и Нью-Йорк, затем обратно в Европу, оттуда в Константинополь, Будапешт и Вену. В 1867 г. возглавил итальянскую труппу во Львове, затем руководил коллективами в Санкт-Петербурге и Москве. По большей части имя Поллини связано с Гамбургской оперой, директором которой он стал в 1873 г. и оставался на посту до конца жизни. Поллини спас оперный театр от финансового краха, сумев привлечь кредиты. Он существенно поднял уровень исполнения, в качестве главных дирижёров пригласив сперва Ганса фон Бюлова (1887—1890), а затем Густава Малера (с 1891 г.). В 1878 г. была осуществлена полная постановка «Кольца нибелунга» Рихарда Вагнера, в 1892 г. состоялись немецкие премьеры «Отелло» Верди и «Евгения Онегина» Чайковского, а в 1893 г. — первое за пределами России исполнение «Иоланты» (в обоих случаях в присутствии Чайковского). Незадолго до смерти женился на певице Бьянке Бьянки, чья карьера в начале 1870-х гг. началась не без его участия. Умер в Гамбурге 27 ноября 1897 года. Некролог «Нью-Йорк Таймс» характеризовал Поллини как одного из наиболее заметных оперных менеджеров Европы. В то же время современный музыкальный критик Норман Лебрехт в своём скандальном памфлете «Кто убил классическую музыку» заявляет: «Пронырливый и напористый <…> Поллини (урождённый Барух Поль) хорошо платил своим звёздам, но остальную труппу держал на нищенской зарплате. <…> В словаре Гроува его назвали „интендантом международного класса“. На самом деле он был рабовладельцем и мошенником».

1838

Варвара Васильевна Стрельская (настоящая фамилия – Старова, по мужу – Стуколкина)

русская драматическая актриса. Родилась в Москве, в актерской семье: отец – оперный певец В.Стрельский, мать – драматическая актриса С.Виноградова; крестная мать – знаменитая артистка Н.Репина. Впервые взошла на сцену театра в три года: на подмостки ее вывел сам М.Щепкин. С шести лет обучалась в Санкт-Петербургском театральном училище сначала балету, а затем драме (у П.Григорьева и В.Василько-Петрова); в годы учебы начала выступать на казенной сцене в балетах (Эсмеральда Ч.Пуньи) и в драматических спектаклях (Уголино Н.Полевого). По окончании училища в 1857 дебютировала в Александринском театре в роли пансионерки Саши в водевиле С.Турбина Картинка с натуры, шедшего в бенефис П.Садовского. Во втором дебютном спектакле – Горе от ума А.Грибоедова – юная актриса с большим успехом сыграла Лизу, на четверть века став ее бессменной исполнительницей. Амплуа молодой Стрельской – инженю-комик, травести, субретка. Ее величали воскресшей Асенковой, предрекали блестящую будущность, но в силу закулисного недоразумения Стрельской на протяжении четырнадцати лет пришлось переиграть множество незначительных ролей в бессмысленных комедиях и водевилях (Средство выгонять волокит Н.Куликова, Новички в любви П.Коровкина, Пансионерка А.Декурселя и Т.Баррьера, Санкт-Петербургская барышня В.Иванова и т.п.). Участвовала она и в опереттах (например, роль Общественного мнения в Орфее в аду Ж.Оффенбаха, 1866); много гастролировала по провинции. Положение изменилось лишь в 1870-х годах в связи с переходом Стрельской на комические и характерные роли. В полной мере ее дарование раскрылось в репертуаре А.Островского. К двум ранее сыгранным ролям (Устинька в Праздничном сне – до обеда, 1957, и Стеша в Доходном месте, 1963) добавляются Круглова (Не все коту масленица, 1872), Мигачева (Не было ни гроша, да вдруг алтын, 1872), Зыбкина (Правда хорошо, а счастье лучше, 1877), Михевна (Последняя жертва, 1877), Домна Пантелевна (Таланты и поклонники, 1882), Марфа (Невольницы, 1883), Татьяна Перепечина (Комик XVII столетия, 1894), Бобылиха (Снегурочка, 1900) и др. Уроженка Москвы, актриса со знанием дела воспроизводила реальных замоскворецких купчих, мещанок, свах.

Фотография по поводу пятидесятилетия артистической деятельности В.В.Стрельской: К.А.Варламов, В.В.Стрельская, В.Н.Давыдов.

Стрельская часто говаривала: «Мое дело – Островский», а актеры в шутку обращались к ней: «M-me Островская». Драматург неизменно восторгался ее игрой и охотно отдавал новые пьесы для ее бенефисов. Не менее хороша была Стрельская в Ревизоре (Пошлепкина) и Женитьбе (Фекла Ивановна) Н.Гоголя, в Недоросле Д.Фонвизина (Простакова), в Горе от ума Грибоедова (графиня Хрюмина), в Свадьбе Кречинского А.Сухово-Кобылина (Атуева), в Завтраке у предводителя И.Тургенева (Каурова), в Иванове А.Чехова (Авдотья Назаровна), в Тартюфе Мольера (Дорина), в Татьяне Репиной А.Суворина (Раиса Соломоновна), в Золоте В.Немировича-Данченко (Анна Ефимовна), в Цепях А.Сумбатова-Южина (госпожа фон Мейер) и др. В летний сезон 1903 с успехом играла в Ораниенбауме роль Бессеменовой (Мещане М.Горького) в партнерстве с В.Давыдовым. В 1905 ей было присвоено звание заслуженной артистки императорских театров. Последние годы жизни Стрельская не столько использовала свой блестящий артистический талант (в первую очередь комический), сколько играла на сцене самое себя – славную, благостную старушку, а потому добродушие тона нередко прорывалось в образы, к тому не подходящие. Так, не вполне удачным было исполнение вдовы Кукушкиной в Доходном месте Островского. Выступала Стрельская и на эстраде с чтением басен И.Крылова. Мастерство Стрельской высоко оценивали такие разные режиссеры, как К.Станиславский и Вс. Мейерхольд. Умерла Стрельская в Лигове 24 января 1915 года. Литература: Мичурина-Самойлова В.А., Шестьдесят лет в искусстве, Москва — Ленинград, 1946; Крыжицкий Г., Тетя Варя, "Театральная жизнь", 1962, № 4: Альтшуллер А.Я., Театр прославленных мастеров, (Ленинград), 1968.

1838

Федерико Филиппи (итальянское имя - Federico Philippi; испанское имя - Federico Enrique Eunom; немецкое имя - Friedrich Heinrich Eunom)

чилийский ботаник итальянского происхождения, профессор ботаники, выдающийся естествоиспытатель, потомок немецких иммигрантов. Федерико Филиппи родился в Неаполе. Филиппи стал преемником своего отца на кафедре естественной истории, профессором ботаники Чилийского университета и Национального института, директором Ботанического сада и Национального музея. Он описал более 150 видов растений, в том числе 33 новых, включая Leucocoryne coquimbensis. Филиппи завещал все свои коллекции и сочинения Национальному музею естественной истории Чили. Федерико Филиппи умер в Сантьяго 16 января 1910 года. Федерико Филиппи специализировался на семенных растениях. В его честь были названы следующие виды растений: Conophytum philippii L.Bolus и Tristagma philippii Gand.

1839

Александр Платонович Барсуков

русский историк, геральдист и генеалог, младший брат Николая Барсукова. Второй его брат, Иван, известен как автор книги «Инокентий, митрополит Московский и Коломенский, по сочинениям, письмам и рассказам современников» (Москва, 1883) и издатель «Творений» Инокентия (Москва, 1887). Родился в селе Ивановка, Тамбовская губерния, в дворянской семье. Окончил Воронежский кадетский корпус и выпущен в драгунский Военного Ордена полк. В 1868 году перешел на гражданскую службу в Святейший Синод, а затем в Сенат, где до смерти состоял управляющим гербовым отделением при департаменте герольдии. В период его руководства Гербовым отделением здесь были составлены шесть частей Общего гербовника (XIV — 1890 г., XV — 1895 г., XVI — 1901 г., XVII — 1904 г., XVIII — 1908 г. и XIX — 1914 г. Были удалены ранее введённые Б. В. Кёне украшения городских гербов, благодаря чему они упростились. Это был историк консервативных воззрений, твердо уверенный в огромной государственной пользе своей деятельности. В разборе исследования П.Н.Петрова «История родов русского дворянства» (Санкт-Петербург, 1886, часть I) он писал, что разработка родословий российских дворян крайне необходима «для выяснения важной роли наших родовых фамилий в судьбах России»; эти труды, считал он, «благотворно действуют на общественное самосознание». С 1883 по 1909 год состоял членом археографической комиссии. Умер в Санкт-Петербурге 28 апреля 1914 года. Избранные труды: Автографы известных и замечательных людей (Из архива С.Ю.Витте) / С предисловиями и примечаниями А.П.Барсукова. — Санкт-Петербург: типография Стасюлевича, 1905. — 126 страниц; Барсуков А.П. Воеводы Московского государства XVII века (по правительственным актам). — Санкт-Петербург: типография В. С. Балашева и К°, 1897. — 17 страниц — (Оттиск из 11 выпуска «Летописи занятий Археографической комиссии»); Барсуков А.П. Всероссийский патриарх Иоаким Савелов : Читано в заседании 21 декабря 1890. — Санкт-Петербург: Общесто Любителей Духов. Просвещения, 1891. — 16 страниц. — (Приложение VI к Отчетам о заседаниях Общества (Памятники древней письменности и искусства. 83)); Барсуков А.П. Герб Августа Шлецера : Читано в заседании 15 февраля 1891. — Санкт-Петербург: Общество Любителей Духов. Просвещения, 1891. — 7 страниц. — (Приложение VII к Отчетам о заседаниях Общества (Памятники древней письменности и искусства. 83)); Барсуков А.П. Докладная выписка 121 (1613) г. о вотчинах и поместьях. — Москва: Университетск. тип., 1895. — 24 страницы. — (Из «Чтений в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» за 1895 г.); Барсуков А.П. Исторические заметки. — Санкт-Петербург, 1893 ?. — 7 страниц — (Чтение А.П.Барсукова в Императорском Обществе любителей древнней письменности 17 апреля 1892 г.) : I. Князь Гр.Гр.Ромодановский. II. Алексей Фед.Турчанинов); Барсуков А.П. Обзор источников и литературы русского родословия (По поводу книги П.Н.Петрова «История родов русского дворянства»). — Санкт-Петербург: типография Императорской Академии Наук, 1887. — 96 страниц — (Приложение к 54-му тому Записок Императорской Академии Наук; № 4); Барсуков А.П. Рассказы из русской истории XVIII века : По архивным документам. — Санкт-Петербург: типография товарищества «Обществ. польза», 1885. — 284 страницы. — (Содержание: Иоасаф Батурин; Узник Спасо-Евфимиева монастыря; Князь Григорий Григорьевич Орлов; Гатчинские предания об Орлове; Батюшков и Опочинин; Шкловские авантюристы); Барсуков А.П. Род Шереметевых. — Санкт-Петербург: типография М.М.Стасюлевича, 1881—1904. — Тома 1-8; Барсуков А.П. Родословие Шереметевых. — Санкт-Петербург: типография М.М.Стасюлевича, 1899. — 36 страниц — (Из 7-й книге «Рода Шереметевых»); . — 2-е издание, исправленное и дополненное — Санкт-Петербург: типография М.М.Стасюлевича, 1904. — 42 страницы — (Приложение к 8-й книге «Рода Шереметевых»); Барсуков А.П. Российское благородное собрание в Москве, по сохранившимся архивным документам : С приложением Правил Российского благородного собрания 1803 г. и Устава 1849 г. — Москва: Синодская типография, 1886. — 34+32 страницы; Барсуков А.П. Сведения об Юхотской волости и их прежних владельцах князьях Юхотских и Мстиславских : С приложением статьи об юхотских сокольничих помытчиках. — Санкт-Петербург: издание графа С.Д.Шереметева, 1894. — 78 страниц; Барсуков А.П. Село Чиркино Коломенского уезда. — Санкт-Петербург: типография М.М.Стасюлевича, 1892. — 16 страниц; Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. — Санкт-Петербург: типография М.М.Стасюлевича, 1902. — 611 страниц; Барсуков А.П. Спутник москвича : Путеводитель по Москове и окрестностям : Общеполезная справочная книга для приезжих, московск. домовладельцев, купцов, промышленников и купеч. приказчиков. — Москва: типография «Рассвет», 1890. — 670 страиц; Десятни Пензенского края (1669-1696) / Под редакцией А.Барсукова. — Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1897. — 472 страницы. — (Русская историческая библиотека ; Том 17); Письма братьев Орловых к графу Петру Александровичу Румянцову : (1764—1778) / С предисловиями и примечаниями А.Барсукова. — Санкт-Петербург: типография М. Стасюлевича, 1897. — 92 страницы; Письма к графу П.А.Румянцову от его родителей. 1745—1768 гг. / С предисловиями и примечаниями А.Барсукова. — Санкт-Петербург: типография М.Стасюлевича, 1900. — 35 страниц; Русские акты Ревельского городского архива / Под редакцией А.Барсукова. — Санкт-Петербург: Археогр. комис., 1894. — 320 страниц; Семь собственноручных писем и записок князя Г.А.Потемкина-Таврического к графу П.А.Румянцеву-Задунайскому (1769—1788) / С предисловиями и примечаниями А.Барсукова. — Санкт-Петербург: типография М. М. Стасюлевича, 1902. — 9 страниц. — (Оттиск из журнала «Старина и новизна». — 1902. — Книга 5).

1839

Станислав Кржеминский (польское имя - Stanisław Krzemiński)

польский писатель. Был секретарём Большой польской энциклопедии, где помещал много заметок по разным отделам гуманитарных наук. Из более крупных работ Кржеминского выделяются: «О przekładach Psałterza na język polski», «Szekspir i dramat», «Dwaj myśliciele XVIII w.» (Вольтер и Руссо). Лучшие статьи Кржеминского по литературе были собраны в «Zarysy literackie» (1895). Умер в Варшаве 29 ноября 1912 года. Источники: Кржеминский, Станислав // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — Санкт-Петербург, 1890—1907.

1840

Ян Чесла (настоящее верхнелужицкое имя — Jan Ćěsla; настоящее имя — Ян Гандрик-Чесла, Jan Handrik-Ćěsla; псевдоним — Боранчанский, Borančanski)

врач, доктор медицины, серболужицкий поэт и переводчик. Родился в бедной крестьянской семье в серболужицкой деревне Нове-Боранецы, Лужица. С 1846 года по 1849 год обучался в средней школе в Радворе, потом — в школе в Будишине, которую закончил в 1854 году и поступил в этом же году в педагогическое училище. В 1855 году отправился на обучение в Прагу, где поступил в Малостранскую гимназию и Лужицкую семинарию, которые закончил в 1862 году. Потом поступил на медицинский факультет Карлова университета. Будучи студентом в Карловом университете, познакомился с Петром Дучманом и Яном Пуркине, которые вдохновили его на литературную деятельность. Был членом серболужицкого студенческого братства «Сербовка». В 1873 году вступил в серболужицкую культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». В 1879 году проходил врачебную практику в одной из пражских больниц, потом до самой своей смерти в 1915 году работал врачом в чешском городе Невеклов. Был старшим братом Михала Гандрика-Чеслы. Первые поэтические произведения стал публиковать с 1861 года на страницах рукописной иллюстрированной газеты «Serb», которая выпускалась серболужицкими студентами, обучавшимися в Праге. На его литературное творчество повлиял серболужицкий поэт Гандрий Зейлер. С 1862 года стал публиковать свои поэтические произведения в чешских литературных журналах «Lumír» и «Hlas» и серболужицком литературном журнале «Łužičan», где были опубликованы большинство его произведений. Был одним из самых активных авторов этого журнала. Употреблял псевдоним «Боранчанский» от наименования своей родной деревни. Проживая в Праге, занимался переводом чешской литературы. В 1862 году перевёл драму «Роговин Штырирогач» (Rohowin Štyrirohač) Вацлава Клицперы, которая была поставлена 2 октября 1862 года на сцене будишинского театра и стала первой пьесой, поставленной на верхнелужицком языке. В 1862 году перевёл на верхнелужицкий язык книгу Божены Немцовой «Wowka». В 1868 году издал романтическую поэму «Kral Přibysław» (Король Пшибыслав), в которой описал борьбу лужицких сербов за национальную независимость против германских племён. Умер в Невеклове (Австро-Венгрия) 11 октября 1915 года. Литература: Гугнин А.А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, Москва, 1997, страницы 106, 112—114, 122, ISBN 5-7576-0063-2; Franc Šěn: Ćěsla, Jan. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow.Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 577s; Adolf Černý: Nekrolog LXXV. W: Časopis Maćicy Serbskeje. Lětnik 68 (1915), čo. 2, str. 152—153; Adolf Černý: Jan Handrik-Ćěsla. W: Zlatá Praha. Lětnik 33 (1916), čo. 4, str. 46sl.

1842

Отто Людвиг Синдинг (норвежское имя - Otto Ludvig Sinding)

норвежский художник. Родился в Конгсберге. Брат композитора Кристиана Синдинга и скульптора Стефана Синдинга. Учился в художественной школе в Христиании, затем с 1867 году в Германии, сперва в Карлсруэ под руководством Ханса Гуде, а затем в Мюнхене у Карла Пилоти. В 1876 году вернулся в Норвегию, работал над алтарной росписью Собора Святого Павла в Христиании. На протяжении 1880-90-х годов неоднократно ездил на Лофотенские острова, написав в результате большое количество пейзажных и жанровых работ; выставка 1888 года в Берлинской Академии художеств сделала эти работы популярными в Европе. Ближе к концу жизни занимался исторической живописью, написал, в частности, панораму лейпцигской Битвы народов. С 1903 года — профессор Мюнхенской академии художеств. Умер в Мюнхене 23 ноября 1909 года.

1844

Роберт Иванович Архузен

известный русский гитарный мастер. Родился в Санкт-Петербурге. Сын знаменитого инструментального мастера И.Ф.Архузена, младший брат Ф.И.Архузена. Роберт Иванович происходил из семьи обрусевших датчан и ему было просто на роду написано стать гитарным мастером - работа его отца даже вошла в историю как лучшая гитара одного конкурса в Брюсселе. Получил домашнее образование. С четырнадцати лет учился искусству изготовления музыкальных инструментов у своего отца. Работал сначала в Санкт-Петербурге, а с 1875 года – в Москве. Столярной стороне своего ремесла Архузен-младший уделял не меньше времени и терпения, чем стороне акустической: даже там, где брали дорогую гитару в руки по разу в год на именины, она всегда висела с бантиком и воспринималась только как шедевр изящества. А уж если кто знал, зачем он нужен, этот шедевр - то тогда вдвойне. Гитары Роберта Ивановича Архузена ценились в России времен Александра Второго наравне с мастеровыми инструментами итальянцев XVIII века. На всероссийских промышленных выставках 1871, 1872 и 1882 годов прошлого века они получали призы за уникальность и соответствие высшим требованиям в смысле звука, резонанса, отчетливости и легкости его извлечения. Был одним из лучших русских гитарных мастеров. Свою деятельность начал с изготовления недорогих гитар – по 25 рублей за штуку, а по настоянию В.А.Русанова стал конструировать их очень высокого качества, в связи с чем поднялась и цена – до 200 рублей. Конструирование одной гитары занимало до месяца работы. Лучшей гитарой Р.И.Архузена считается большая гитара, подаренная им летом 1908 г. В.А.Русанову. К числу лучших терц-гитар относится одиннадцатиструнный инструмент работы 1908 года, сделанный по заказу В.П.Машкевича. Из семьи гитарных мастеров Архузенов пользовался наибольшей славой. Умер в Москве 20 января 1920 года.

1847

Ганс Гросс (немецкое имя - Hans Gross)

австрийский ученый, родоначальник научной криминалистики, один из создателей судебной психологии. Родился в австрийском городе Граце. В 22 года начал работать судебным следователем в промышленном районе Верхнего Штайермарка. Проработав около 20 лет, Гросс пришел к мысли о необходимости создания самостоятельной науки - криминалистики, без которой невозможно правильное расследование преступлений. Увлеченно изучая всю доступную ему литературу, он пришел к выводу, что едва ли существует такое техническое или естественнонаучное достижение, которое нельзя было бы использовать при раскрытии преступлений. Для этого Гросс рассматривал основы химии и физики, фотографии и микроскопии, ботаники и зоологии. В результате этих исследований и попыток внедрения их в практику расследования преступлений Гроссу удалось сформулировать ряд важных теоретических положений, объединенных им под названием «система криминалистики». В 1892 году вышло в свет первое издание книги Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции». В 1898 году эта книга была им переиздана под названием «Руководство для судебных следователей как система криминалистики». В России с трудами Гросса ознакомились в 1895-1897 годах, когда в русском переводе книга увидела свет в Смоленске. В 1908 году в Санкт-Петербурге вышел полный перевод четвертого немецкого издания этой книги под измененным автором названием «Руководство для судебных следователей как система криминалистики». В дальнейшем Гроссом была издана и еще одна замечательная монография «Криминальная психология» (1905). В Граце он создал первый в мире музей криминалистики. Умер в Граце 9 декабря 1915 года. Литература: Аверьянова Т.В., Белкин, Р.С. Криминалистика — Москва: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. — Страницы 18-19. — 990 страниц. — ISBN 5-89123-302-9; William M. Johnston The Austrian mind: an intellectual and social history, 1848-1938 — University of California Press, 1983. — P. 94-95. — 515 p. — ISBN 9780520049550.

1847

Августа Мэри Энн Ольмес (Augusta Mary Anne Holmès; псевдоним - Hermann Zenta)

французский композитор ирландского происхождения. Родилась в Париже. Она была дочерью ирландских родителей, которые были против ее увлечению музыклй. Она начала свою музыкальную жизнь как пианист-виртуоз и была очень успешна. Она чувствовала, однако, острое желание сочинять музыку, и с этой целью занималась у Г.Ламберта, органиста собора в Версале. После 1875 года она начала обучпться у Сезара Франка, где она действительно почувствовала, что находится на пути к успеху. Она обладала очень независимым характером, и умело обладала пером как писатель и композитор. Она заняла второе место после Дюбуа и Годара на музыкальном конкурсе, учрежденном городом Париж в 1878 году. В 1880 году она попробовала снова в аналогичной конкуренции, но получила "похвальный отзыв". Тем не менее, ее работа, Les Argonautes, привлекла внимание Жюля Падлу (Pasdeloup), и их совместный успех показал, что судьи оказались некомпетентными и не смогли оценить её талант. Она ч больши успехом продюуцировала в Гранд Опера в 1895 году и написала много работ в симфонической форме. Она, пожалуй, самая амбициозная женщина композитор и ее произведения ценятся очень высоко. Умерла в Париже 28 января 1903 года.

1847

Антон Ситт или Зитт (также Антонин Ситт-младший; чешское имя - Antonín Sitt, немецкое имя - Anton Sitt)

чешско-финский скрипач. Родился в Праге. Сын скрипичного мастера Антона Ситта (старшего), брат дирижёра Ганса Зитта и певицы Марии Петцольд. Окончил Пражскую консерваторию (1864), ученик Морица Мильднера и Антонина Бенневица. Работал в оперных театрах Праги, Зондерсхаузена, Майнингена, Дрездена, с 1874 г. — Гётеборга. В 1882 г. обосновался в Гельсингфорсе, преподавал в основанном Мартином Вегелиусом Институте музыки, среди его учеников, в частности, Эрик Кронвалль. В 1885 г. по приглашению Роберта Каянуса занял пост концертмейстера и второго дирижёра в Хельсинкском оркестровом обществе, выступал с оркестром до 1923 года; Ян Сибелиус вспоминает его скептический отзыв о дирижёрской манере гастролировавшего в Финляндии Густава Малера. Возглавлял также струнный квартет. Умер в Кауниайнене 19 апреля 1929 года.

1849

Дьюла Кениг (венгерское имя - Gyula Kőnig)

венгерский математик, член Венгерской Академии Наук. Родился и Дьёре. Учился в университетах Вены и Берлина, окончил Гейдельбергский университет (1870 г.). С 1874 г. — профессор Высшей технической школы в Будапеште. Непременный секретарь Венгерской Академии Наук. Основные работы посвящены математическому анализу и алгебре. Сделал попытку сведения математики к логике. Разработал общую теорию алгебраических величин. Ряд исследований в области теории Галуа, теории дифференциальных уравнений, теории модулярных уравнений, теории эллиптических функций, по представлениям функций бесконечными рядами, теории рациональных функций, теории множеств. Умер 8 апреля 1914 года.

1850

Арло Бейтс (Arlo Bates)

американский писатель, поэт и преподаватель, автор поэтического сборника "Сонеты в тени" (1887), романов "Мистер Джейкобе" (1883), "Язычники" (1884), "Огненное колесо" (1885), "Мещане" (1889), "Пуритане" (1898) и сборника рассказов "Пьяный призрак" (1908). Умер 25 августа 1918 года.

1850

Ханс Эрнст Август Бухнер (немецкое имя - Hans Ernst August Buchner)

немецкий врач, бактериолог, иммунолог, гигиенист. Первооткрыватель иммуно-глобулинов - природных защитников нашего организма от бактерий. Родился в Мюнхене. Брат Эдуарда Бухнера, Нобелевского лауреата по химии Учился в Мюнхене в университете, с 1883 года профессор гигиены Мюнхенского Университета, преподавал до конца жизни. Параллельно, брат Нобелевского лауреата 1907 года биохимика Эдуарда Бухнера, Ханс возглавлял мюнхенский Институт Гигиены и служил врачом в Баварской Армии в начале 1870-гг. В 1880 году защитил диссертацию. Он также изобрел методы культивирования анаэробных бактерий. Бухнер был сторонником гуморальной теории иммунитета. Известен работами по изучению бактерицидных свойств плазмы крови, которые объяснял наличием в крови алексинов — термолабильных белковых веществ. Обнаруженное им бактерицидное вещество сыворотки крови - основная составляющая широко-известных глобулинов - сначала было названо алексином, Ханс Бухнер занимался иммунологией вообще, и, кроме того, написал книгу по этиологии, лечению и предупреждению туберкулеза. Умер 5 апреля 1902 года.

1850

Митропролит Назарий (в миру - Николай Яковлевич Кириллов)

епископ Русской православной церкви, митрополит Курский и Обоянский. Родился в Новочеркасске, в семье священника Донской епархии. В 1873 году окончил Донскую духовную семинарию со званием студента. 19 мая 1874 года рукоположён во священника к Николаевской церкви станицы Богаевской и 4 июня назначен законоучителем Богаевского приходского училища. В 1876 году овдовел и поступил в Киевскую духовную академию, курс которой окончил в 1880 году со степенью кандидата богословия. С 31 августа 1880 года — учитель Екатеринодарского духовного училища. С 26 июня 1881 года переведен законоучителем реального училища в Ростов-на-Дону. С 1 января 1883 года — законоучитель Новочеркасской мужской гимназии. В 1892 году пострижен в монашество и назначен ректором Ставропольской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. В сентябре 1893 года был Высочайше утверждён доклад Святейшего Синода о рукоположении его во епископа Кирилловского, викария Новгородской епархии. 24 октября в Александро-Невской Лавре хиротонисан во епископа Кирилловского. 13 ноября 1893 года — епископ Гдовский, викарий Санкт-Петербургской епархии. С 21 октября 1897 года — епископ Олонецкий и Петрозаводский. 6 мая 1898 года указом императора награжден орденом Святой Анны 1 степени. С 20 января 1901 года — епископ Нижегородский и Арзамасский. Участвовал в освидетельствовании мощей преподобного Серафима Саровского. 12—26 июля 1908 был председателем противораскольнической комиссии 4-го Всероссийского миссионерского съезда в Киеве. 6 мая 1909 года возведён в сан архиепископа. С 1909 года — почётный член Казанской духовной академии. С 13 августа 1910 года — архиепископ Полтавский и Переяславский. С 8 марта 1913 года — архиепископ Херсонский и Одесский. 28 сентября 1917 года как человек «старых убеждений» уволен на покой с назначением настоятелем Симонова монастыря города Москвы. С 1919 года назначен временным управляющим Курской епархией. С 1920 года — архиепископ Курский и Обоянский. В 1920 году арестован в Курске, перевезён в Москву и заключен в тюрьму, но вскоре освобождён. В 1921 году возведён в сан митрополита. В 1923 году уволен на покой. В 1925 году вновь назначен митрополитом Курским и Обоянским. В числе 25 архипастырей подписал в апреле 1926 года суждение по поводу деятельности «григорианцев» с одобрением позиции митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского). В 1926 году отслужил панихиду по скончавшемуся обновленческому митрополиту Тихону, но потом по настоянию епископов Павлина и Афанасия покаялся в этом перед народом. О последнем периоде жизни митрополита Назария сведения расходятся. По одним рассказам он в 1927 году был арестован и находился в заключении на Соловках, по другим — вышел на покой в феврале 1928 года, оставив курской пастве духовное завещание. Умер 22 июля 1928 года. Надгробная плита с именем митрополита Назария находится в некрополе одесского Успенского монастыря (сведений о перезахоронении останков не имеется; дата кончины, выбитая на плите — 22 июля 1928). Сочинения: Речь при наречении его во епископа. "Прибавление к «ЦВ» 1893 г., № 44, страницы 1586-1587; Речь, произнесенная в Одесском кафедральном соборе при вручении жезла новохиротонисанному епископу Прокопию. Прибавление к «ЦВ» 1914, № 41, страница 1743; К вопросу о клятвах Антиохийского патриарха Макария и Собора 1656 на знаменующихся двуперсто… Записка… Киев, 1910.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |