-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109466

Комментариев: 6802

Написано: 117939

Записей: 109466

Комментариев: 6802

Написано: 117939

22 июля родились... |

1478

Филипп IV Красивый (Philippe IV le Bel)

французский король (1285—1314). Родился в Фонтенбло, сын Филиппа III Смелого, из династии Капетингов. Его царствование сыграло немаловажную роль в процессе упадка политического могущества феодалов и укрепления монархизма во Франции. Он продолжал дело отца и деда, но условия его эпохи, особенности его характера и свойства окружавших его советников и помощников подчеркнули и усилили окраску насильственности и жестокости, не вполне отсутствовавшую и в предыдущие царствования. Советники Филиппа, воспитанные в духе традиций римского права, старались всегда подыскать «законную» почву для требований и домогательств короля и облекали важнейшие дипломатические споры в форму судебных процессов. Все правление Филиппа наполнено ссорами, «процессами», дипломатическим сутяжничеством самого беззастенчивого свойства. Так, например, подтвердив за королём английским Эдуардом I владение Гиенью, Филипп после целого ряда придирок вызвал его на суд, зная, что Эдуард, воевавший как раз в это время с шотландцами, явиться не может. Эдуард, боясь войны с Филиппом, прислал к нему посольство и на сорок дней позволил ему занять Гиень. Филипп занял герцогство и не захотел, по условию, оставить его. Начались дипломатические переговоры, которые привели к началу военных действий; но в конце концов Филипп отдал Гиень, с тем чтобы английский король по-прежнему принёс ему присягу и признал себя его вассалом. Происходило это в 1295-1299 гг., и окончились военные действия против Англии только потому, что союзники англичан, фламандцы, руководимые самостоятельными интересами, энергично стали тревожить север королевства. Филипп IV сумел расположить к себе фламандское городское население; граф фландрский остался почти одинок перед вторгшейся французской армией и попал в плен, а Фландрия была присоединена к Франции. В том же (1301-м) году начались волнения среди покоренных фламандцев, которых сильно притесняли французский наместник Шатийон и другие ставленники Филиппа. Восстание охватило всю Фландрию, и в битве при Куртре (1302) французы были разбиты наголову. После этого война с переменным успехом длилась больше двух лет; только в 1305 г. фламандцы были принуждены уступить Филиппу довольно большую часть своей территории, признать вассальную от него зависимость остальных земель, выдать для казни около 3000 граждан, разрушить крепости и т. д. Война с Фландрией затянулась, главным образом, потому, что внимание Филиппа Красивого было отвлечено как раз в эти годы борьбой с папой Бонифацием VIII. В первые годы своего понтификата Бонифаций относился довольно дружелюбно к французскому королю, но вскоре по чисто фискальным причинам они рассорились. Осенью 1296 г. Бонифаций издал буллу clericis laicos, категорически запрещавшую духовенству — платить подати мирянам, мирянам — требовать таких платежей у духовенства без специального соизволения Римской курии. Филипп, вечно нуждавшийся в деньгах, видел в этой булле ущерб своим фискальным интересам и прямое противодействие начинавшей господствовать при Парижском дворе доктрине, главный сторонник которой, Гильом Ногарэ, проповедовал, что духовенство обязано деньгами помогать нуждам своей страны. В ответ на буллу Филипп Красивый воспретил вывоз из Франции золота и серебра; Папа, таким образом, лишался видной статьи дохода. Обстоятельства были за французского короля — и Папа уступил: издал новую буллу, сводившую к нулю предыдущую, и даже в знак особого благоволения канонизировал покойного деда короля, Людовика IX. Эта уступчивость не привела, однако, к прочному миру с Филиппом, которому хотелось дальнейшей ссоры: его соблазняло богатство французской церкви. Легисты, окружавшие короля, — в особенности Ногарэ и Пьер Дюбуа — советовали королю изъять из ведения церковной юстиции целые категории уголовных дел. В 1300 г. отношения между Римом и Францией приняли крайне обострённый характер. Епископ Памьерский Бернар Сессети, посланный Бонифацием к Филиппу в качестве специального легата, вёл себя чрезвычайно дерзко: он был представителем той партии в Лангедоке, которая особенно ненавидела северных французов. Король возбудил против него судебный процесс и потребовал, чтобы Папа лишил его духовного сана; обвинялся епископ не только в оскорблении короля, но и в измене и иных преступлениях. Папа (в декабре 1301 г.) ответил королю обвинением его самого в посягательстве на духовную власть и потребовал его к своему суду. В то же время он отправил к королю буллу (Ausculta fili), в которой подчеркивал всю полноту папской власти и преимущество её над всякой (без исключений) светской властью. Король (по преданию, сжегши предварительно буллу) созвал в апреле 1302 г. Генеральные штаты (первые во французской истории). Дворяне и представители городов выразили безусловное сочувствие королевской политике, а духовные лица постановили просить Папу позволить им не ездить в Рим, куда он звал их на собор, готовившийся против Филиппа. Бонифаций не согласился, но духовные лица все же в Рим не поехали, ибо король категорически им это воспретил. На соборе, который состоялся осенью 1302 г., в булле Unam sanctam Бонифаций снова подтвердил своё мнение о супрематии духовной власти над светской, «духовного меча» над «мирским». В 1303 г. Бонифаций разрешил часть подвластных Филиппу земель от вассальной присяги, а король в ответ созвал собрание высших духовных лиц и светских баронов, перед которым Ногарэ обвинил Бонифация во всевозможных злодействах. Вскоре после этого Ногарэ с небольшой свитой выехал в Италию, чтобы арестовать Папу, у которого были там смертельные враги, сильно облегчившие задачу французского агента. Папа уехал в Ананьи, не зная, что жители этого города готовы изменить ему. Ногарэ и его спутники свободно вошли в город, проникли во дворец и здесь вели себя с величайшей грубостью, едва ли даже не с насилием (есть даже версия о пощёчине, данной Папе). Через два дня настроение жителей Ананьи изменилось и они освободили Папу. Спустя несколько дней Бонифаций VIII умер, а через 10 месяцев умер и его преемник, Бонифаций IX. Так как эта смерть пришлась весьма кстати для французского короля, то молва приписала её отраве. Новый папа (француз) Климент V, избранный в 1304 г. (после девятимесячной избирательной борьбы), перенёс свою резиденцию в Авиньон, находившийся не во власти, но под непосредственным влиянием французского правительства. Покончив с папством, сделав его орудием в своих руках, Филипп принялся осуществлять свою заветную мечту. Филиппу давно уже хотелось наложить руку на Орден Тамплиеров, обладавший большим богатством; Филипп был, к тому же, весьма много должен этому ордену. 13 октября 1307 г. (пятница, тринадцатое) Ногарэ велел арестовать тамплиеров и начал против них процесс. Процесс вели, кроме светских властей, ещё и инквизиторы. Под ужасающими пытками тамплиеры почти все сознались во всех преступлениях, какие только приходили в голову их обвинителям. Процесс длился несколько лет; Климент V пробовал слабо защищать несчастных рыцарей, но король предал их суду, который постановил сжечь многих членов ордена. В 1311 г. Папа объявил орден уничтоженным, и Филипп завладел почти всем его имуществом. Вообще, Климент делал всё, чего только хотел король; он даже согласился на «суд над Бонифацием VIII», вернее — над его памятью. Король обвинял покойного Папу в ереси, в противоестественных пороках и т. д. и требовал вырыть и сжечь труп покойного. Суд признал, что Филипп действовал вполне справедливо и законно, но Бонифация не обвинил. Этот процесс и дело тамплиеров показали ясно, что папство не смеет и думать о борьбе с Филиппом. Основным нервом всей деятельности Филиппа было постоянное стремление наполнить пустую королевскую казну. Для этого созывались несколько раз Генеральные штаты и отдельно городские представители; для этого же продавались и отдавались в аренду различные должности, производились насильственные займы у городов, облагались высокими налогами и товары, и имения, чеканилась низкопробная монета, причём население, особенно неторговое, терпело большие убытки. В 1306 г. Филипп даже вынужден был бежать на время из Парижа, пока не прошла народная ярость по поводу последствий изданного им в 1304 году ордонанса о максимуме цен. Администрация была сильно централизована; в особенности это давало себя чувствовать в провинциях, где ещё сильны были феодальные традиции. Права феодальных владетелей были значительно ограничены (например, в деле чеканки монеты). Короля не любили не столько за его готовую на всякое преступление натуру, сколько за слишком алчную фискальную политику. Чрезвычайно деятельная внешняя политика Филиппа относительно Англии, Германии, Савойи и всех пограничных владений, приводившая иногда к округлению французских владений, была единственной стороной правления короля, которая нравилась и его современникам, и ближайшим поколениям. Был женат с 16 августа 1284 на Жанне I (11 января 1272—2 апреля 1305), королеве Наварры и графине Шампанской с 1274. Это брак дал возможность присоединить к королевскому домену Шампань, а также привёл к первому объединению Франции и Наварры в рамках личной унии (до 1328 г). В этом браке родились: Маргарита (1288—6 декабря 1312); Людовик X (4 октября 1289—5 июня 1316), король Франции (с 1314) и Наварры (с 1307); Бланка (1290—1294); Филипп V (17 ноября 1291—3 января 1322), король Франции и Наварры (с 1316); Изабелла (1292—27 августа 1358), жена с 25 января 1308 г. английского короля Эдуарда II и мать Эдуарда III. От Изабеллы происходят претензии Плантагенетов на французскую корону, послужившие предлогом к началу Столетней войны; Карл IV (18 июня 1294—1 февраля 1328), король Франции и Наварры (с 1322); Роберт (1297—август 1308). Умер в Фонтенбло 29 ноября 1314 года. Литература: Boutaric, La France sous Philippe le Bel, Париж 1861; Jolly, Philippe le Bel, Париж, 1869; B. Zeller, Philippe le Bel et ses trois fils, ариж,1885; Морис Дрюон «Железный король». Первая книга из серии «Проклятые короли» (Железный король. Узница Шато-Гайара. Переводс французского Москва, 1981)

1515

Филиппо Нери (Filippo Neri)

итальянский священник, святой католической церкви. С 1533 г. жил в Риме, где ввел практику проведения духовных собраний, после которых исполнялись священные песни. Собрания проводились в молельнях, поэтому исполнявшаяся здесь музыка стала называться ораториями. Считается основателем конгрегации ораторианцев. Умер 26 мая 1595 года. Канонизирован в 1622 г.

1596

Михаил I Федорович (Михаил Федорович Романов)

первый русский царь из династии Романовых. Родился в Москве. Избран на престол Земским собором, собравшимся после изгнания из Москвы польских интервентов. В первые годы царствования Михаила Фёдоровича большую роль в управлении страной играл Земский собор, а с 1619 по 1633 фактическим правителем был вернувшийся из польского плена отец Михаила Фёдоровича, патриарх Филарет, официально носивший титул «великого государя», как и Михаил Фёдорович. С 1633 правительство при Михаиле Фёдоровиче. возглавлял И.Б.Черкасский, а с 1642 — Ф.И.Шереметев. Внутренняя политика Михаила Фёдоровича была направлена на укрепление государственно-политической системы феодально-крепостнического строя в стране, который был сильно расшатан Крестьянской войной начала 17 в. в России. Упрочение феодально-крепостнич. отношений было связано с дальнейшим развитием феодального землевладения, усилением эксплуатации крестьян, резким ростом гос. налогов и податей, дальнейшим юрид. оформлением крепостного права. Внешняя политика была направлена прежде всего на возврат земель, отторгнутых от России в годы польско-шведской интервенции, и на укрепление южных границ. В условиях Тридцатилетней войны 1618—1648 в Европе и крайне тяжёлых последствий польско-шведской интервенции в стране проводились важные мероприятия по восстановлению хозяйства и торговли, принимались меры по укреплению обороны государства. Правительство Михаил Фёдорович стремилось к повышению боеспособности русской армии, увеличению её численности. В 1630 началось формирование полков «нового строя». Резко возросла численность дворянского ополчения, стрельцов при значительном сокращении числа служилых казаков. Были приняты меры по увеличению артиллерийского парка и количества боеприпасов, некоторой унификации типов артиллерии (полевая, крепостная, осадная), вооружению ею полков «нового строя». Получили также известное распространение новые образцы огнестрельного оружия. При Михаиле Фёдоровиче в результате окончания войны с Польшей 1632—1634 были в некоторой степени ликвидированы отрицательные последствия Деулинского перемирия 1618. Активизировались военные усилия и на южной границе против набегов крымских татар. В 1635—1638 была восстановлена и усовершенствована Большая засечная черта (16 в.), в 1636—1646 возведены крепости и оборонительные сооружения Белгородской черты, а также ряд крепостей по линии будущей Симбирской черты. Государственная деятельность его была ограничена слабым здоровьем. Умер в Москве 23 июля 1645 года. Погребен в Архангельском соборе Кремля.

1597

Вирджилио Мадзокки (Virgilio Mazzocchi)

итальянский композитор, капельмейстер собора святого Петра в Риме. Родился в Чивита-Кастеллана. Брат Доменико Мадзокки. Музыке учился под его руководством. В 1628 капельмейстер церкви Джезу в «Колледжо романо», с 1629 до конца жизни возглавлял капеллу Джулия в Ватикане (в соборе святого Петра). В 1632-44 был также капельмейстером «Колледжо инглезе». Находясь на службе у Ф.Барберини, Вирджилио Мадзокки писал музыку к спектаклям, ставившимся в придворном театре кардинала. Приобрела известность опера «Сокол, или Кто страждет, тот надеется» (текст Дж.Роспильози, 1637, спектакль возобновлён в 1639 с музыкальными добавлениями M.Мараццоли), другие музыкально-театральные произведения: «Сан-Бонифачо» (1638), «Защищенная невинность» (1641), «Сан-Эустакио» (1643) и др. Один из видных представителей т.н. римской оперной школы, Вирджилио Мадзокки способствовал появлению первых образцов комической оперы. Для его сочинений характерны живость ансамблевых и хоровых массовых сцен, отмеченных гармоническим и ритмическим разнообразием, тщательная отделка арий и дуэтов, Писал также церковную музыку. Был педагогом в созданной им в Ватикане школе пения и композиции. Среди учеников - певец-кастрат, композитор и теоретик музыки Дж.А.Бонтемпи. Умер в Чивита-Кастеллана 3 октября 1646 года.

1621

Шэфтсбюри Энтони Эшли Купер (граф Antony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury)

известный английский политический деятель, основатель партии вигов, лорд-канцлер. Высшее образование получил в Оксфордском университете. В 1640 г. вступил в нижнюю палату. Во время гражданской войны был сначала сторонником Карла I, но в 1644 г. перешел на сторону парламента. Во время протектората Кромвеля Шэфтсбюри принадлежал к парламентской оппозиции. Вместе с Монком способствовал реставрации Стюартов. После воцарения Карла II заседал в суде по делу о казни короля Карла I-го. В 1661 г. возведен в звание пэра и назначен канцлером казначейства, а в 1672 г. — лордом-канцлером. С 1669 г. Шэфтсбюри был одним из самых влиятельных членов так называемого министерства Каббалы (Cabal), которое должно было восстановить в Англии абсолютизм. Когда политика короля стала склоняться к союзу с Францией, Ш. ввиду вызванного этим общего негодования переменил фронт и настаивал на удалении герцога Йоркского (будущего короля Иакова II) из состава Тайного совета. Это привело в 1673 г. к увольнению Шэфтсбюри, сделавшегося вслед за тем вождем самой ожесточенной парламентской оппозиции. Отсрочку парламента на 15 месяцев (в 1675 г.) он объявил незаконной, за что был заключен в Тауэр. Освобожденный в 1678 г., он воспользовался мнимым заговором папистов, чтобы пробудить ненависть народа к католикам, и восстал против права герцога Йоркского быть преемником Карла II на английском престоле. В 1679 г. он недолго был президентом Тайного совета, после чего, добившись возвращения герцога Монмаутского в Англию, поддерживал его права и интересы. Привлеченный к суду по обвинению в государственной измене, он был оправдан (1681). Вслед за тем он примкнул к заговору, известному под названием Rye-house-plot. Заговор этот был открыт, и Шэфтсбюри пришлось бежать в Амстердам, где он вскоре и умер 21 января 1683 года. Его воспоминания, письма и речи издал Christie, "Memoirs, letters and speeches" (Лондон, 1860), а еще раньше — Магtyn (ib., 1837). Ср. Christie, "Life of the first Earl of Shaftesbury" (Л., 1871—1878); Trail, "Shaftesbury" (ib., 1886).

1651

Фердинанд Тобиас Рихтер (Richter)

Австрийский композитор. Родился в Вюрцбурге. Умер в Вене 3 ноября 1711 года.

1708

Пьер Лионне (Pierre Lyonnet)

голландский натуралист и гравер. Знаменит изучением и замечательными иллюстрациями анатомии насекомых. Умер 10 октября 1789 года.

1711

Георг Вильгельм Рихман

русский физик. Родился в Пернове (ныне Пярну, Эстония). Отец его, бывший шведский рентмейстер в Дерпте, укрывшийся во время войны со Швецией в Пернове, дал сыну своему хорошее образование, которое молодой Рихман довершил в Германии, в Галле и Иене. В начале 1730-х годов Рихман вернулся в Санкт-Петербург в качестве воспитателя детей графа Остермана . В 1735 году Р. подал "главному командиру" Санкт-Петербургской академии, барону И.А.Корфу, сочинение по физике и был принят в академию со званием "студента по физическому классу"; здесь он учился у профессора физики Г.В.Крафта и состоял его помощником "по физическому департаменту". В 1740 году Рихман был возведен в звание адъюнкта, а в 1741 году, в виду "особливых трудов" и "доброго искусства", был назначен, "не в пример другим", вторым профессором в академии, с жалованием в 500 рублей. В 1744 году Крафт ушел из академии и Рихман занял его место. Работы Рихмана по физике касаются, главным образом, вопросов теплоты и электричества и напечатаны в "Commentarii Academiae Petropolitanae" (т. XIII) и в "Novi Commentarii" (тома I - III). В учении о теплоте Рихман первый правильно поставил вопросы калориметрии, т. е. измерения количеств теплоты, и дал основания метода смешения (Калориметрия); заслуги его в этом отношении правильно оценены Mach'ом в его "Principien der Waermelehre" (1896). Целый ряд работ Рихмана касался вопросов об испарении жидкостей при различных условиях и о замерзании воды. С 1745 года Рихман начинает заниматься электричеством, в 1748 году академией отведено было даже для его электрических опытов отдельное помещение. Когда в 1752 году появилось в "Санкт-Петербургских Ведомостях" первое известие об опытах В.Франклина, доказывавших, что грозовые явления молнии суть явления электрические, Рихман тотчас принялся за исследование атмосферного электричества и в начале лета 1752 года соорудил у себя на квартире прибор для получения электричества из грозовых туч. Прибор состоял из изолированного железного листа, пропущенного сквозь крышу дома и оканчивавшегося в комнате "электрическим гномоном", построенным по идее Рихмана и представлявшим простой электроскоп - первый когда-либо построенный измерительный электрический прибор (Ostwald, "Elektrochemie", 1896; прибор описан Ватсоном в "Philosoph. Transactions" в 1754 году, по смерти Рихмана). В течение лета 1752 и лета 1753 года Рихман неутомимо работал со своим прибором, который усовершенствовал, сообщив его с лейденской банкой (Конденсатор), и о результатах своих работ сообщал в "Санкт-Петербургских Ведомостях"; 26 июля 1753 года, при безоблачном небе приблизившись к своему прибору, Рихман поражен был молнией. Необыкновенная смерть Рихмана вызвала в свое время сильное возбуждение в ученом мире. Ломоносов, сообщая И.Шувалову о смерти Рихмана, пишет: " Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет". Но в то же время беспокоится, "чтобы сей случай не был истолкован противу приращений наук". Академия не нашла возможным, чтобы на предстоявшем торжественном акте произнесена была речь об электричестве "по причине случая смертного профессора Рихмана". Множество брошюр появилось в Германии и Франции, трактовавших о смерти Рихмана и об опасности опытов над атмосферным электричеством; некоторые из них написаны специально, чтобы доказать, что смерть Рихмана не была наказанием Божиим. Сочинения: Труды по физике, Москва, 1956. Литература: П.Пекарский "История Императорской Академии Наук" (том I, Санкт-Петербург, 1870); "Материалы для истории Академии Наук" (тома II - IX); "Livlandische Bibliothek von F.K.Hadebusch" (III, 22 - 29); Дорфман Я.Г., Выдающийся русский физик Г.В.Рихман и его роль в истории науки об электричестве, "Электричество", 1953, № 8, страницы 61-67; Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни ее творцов. — Москва: Просвещение, 1986; Елисеев А.А. Георг Вильгельм Рихман. — Москва: Просвещение, 1975; Кравец Т.П. и Радовский М.И., К 200-летию со дня смерти академика Г.В.Рихмана. // Успехи физических наук, 1953, том 51, выпуск 2; Цверава Г.К. Георг Вильгельм Рихман, 1711—1753. — Ленинград: Наука, 1977.

1713

Жак Жермен Суфло (Jacques Germain Soufflot)

французский архитектор, один из лидеров классицизма. Родился в Иранси близ Осера (в Бургундии). Получив первоначальное образование в Лионе, приехал в Рим (1731), где в 1734–1737 был стипендиатом Французской академии. В 1750 вновь побывал в Италии, где первым обмерил храмы Пестума и ряд других античных памятников. Жил в Лионе (с 1738), но в основном (с 1749) – в Париже. Восторженный почитатель античной и ренессансной классики, Суфло стремился придать ордерной системе максимальную монументальность и пластическую выразительность, избавляясь от архитектурных капризов рококо. Вместе с тем (в отличие от подавляющего большинства своих французских предшественников) высоко ценил и зодчество национального средневековья, в особенности готику – за легкость и безупречную логику ее конструкций. Среди его наиболее значительных работ – фасад громадного госпиталя 17 в. (Отель-Дьё; с 1741, достроен в 1741–1842 со значительными отступлениями от проекта) и биржа (1751–1752; ныне протестантская церковь) в Лионе, Юридическая школа (с 1771), а также перестройка дворца и парка Менар (с 1764) в Париже. Не раз выступал в роли реставратора (в частности, в 1756 и 1771 вел работы в парижском соборе Нотр-Дам). Шедевром Суфло явилась знаменитая парижская церковь святой Женевьевы (проект 1755, строительство – 1764–1790); она должна была стать главным храмом города, однако в 1791 была превращена в Пантеон выдающихся деятелей французской истории и культуры. Это крестообразное в плане купольное здание с классическим портиком впечатляет своим величием, выделяясь и конструктивным новаторством, в особенности в интерьере (легкие трехгранные опоры массивного купола, впоследствии искаженные достройками). Опубликовал Сюиту планов трех античных храмов Пестума (1764), а также Труды, или Свод различных частей архитектуры в двух томах (1767). Умер Суфло в Париже 29 августа 1780 года. В 1829 году прах Ж.-Ж.Суффло был перезахоронен в Пантеоне.

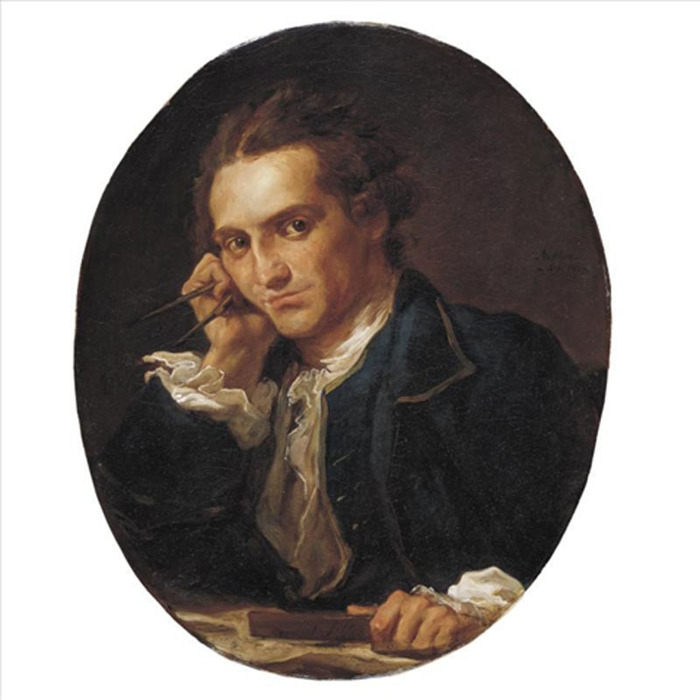

Бюст Суффло.

Избранные работы: Отель-Дьё в Лионе (1741-1748); Театр квартала Сен-Клер в Лионе (1754-1756); перестройка Менарского дворца, принадлежавшего маркизу де Мариньи, брату мадам де Помпадур; Школа Права в Париже (1771-1783); Нимфеум для дворца Ла-Фейзандери в Шату. Литература: Kammerlohr. Epochen der Kunst 4. Vom Klassizismus zu dem Wegbereitern der Moderne, Mьnchen-Wien, Oldenbourg, 1997 ISBN 3-486-87524-8

1733

Михаил Михайлович Щербатов

князь, русский историк, публицист. Почётный член Санкт-Петербургской Академии Наук с 1776 года, член Российской академии (1783). Сын генерал-майора князя Михаила Юрьевича Щербатова от брака с княжной Ириной Семёновной Сонцовой-Засекиной. Щербатов получил глубокое и разностороннее домашнее образование. В раннем детстве был записан в гвардейский Семёновский полк, а в 1756 году произведён в прапорщики. Вышел в отставку сразу после манифеста «О вольности дворянства» в чине капитана. В 1767 он поступил на гражданскую службу: в конце 1860-х гг. работал в Комиссии по составлению нового Уложения и выдвинулся как лидер оппозиционного правительству родовитого дворянства. В 1771 сделан герольдмейстером и в эти годы разбирал по поручению Екатерины II бумаги Петра Великого. В 1773 пожалован в камергеры. В 1778 г. он стал президентом Камер-коллегии с чином тайного советника и был назначен присутствовать в экспедиции винокуренных заводов; в 1779 г. был назначен сенатором. Около 1788 вышел в отставку в чине действительного тайного советника. От брака с дальней своей родственницей, княжной Наталией Ивановной Щербатовой, имел двух сыновей Ивана и Дмитрия и четырёх дочерей Ирину (жена историка М.Г.Спиридова), Прасковью, Анну, Наталью. В «Истории Российской от древнейших времён» (доведена до 1610) подчеркивал роль феодальной аристократии, сводя исторический прогресс к уровню знаний, наук и разума отдельных личностей. В то же время труд Щербатова насыщен большим количеством актовых, летописных и др. источников. Историк и публицист, экономист и политик, философ и моралист, человек поистине энциклопедических познаний. Щербатовым были найдены и опубликованы некоторые ценные памятники, в том числе «Царственная книга», «Летопись о многих мятежах», «Журнал Петра Великого» и др. По мнению С.М.Соловьева, недостатки трудов Щербатова были результатом того, что «он стал изучать русскую историю, когда начал писать её», а писать её он очень торопился. До самой своей смерти Щербатов продолжал интересоваться политическими, философскими и экономическими вопросами, излагая свои взгляды в ряде статей. Русской историей стал заниматься под влиянием Миллера, о чём он сам говорит в предисловии к I т. «Истории российской». На основании 12-ти списков, взятых из разных монастырей, и 7-и собственных, не имея никакой предварительной подготовки, он взялся за составление истории. Тогда же начинается усиленная издательская деятельность Щербатова. Он печатает: в 1769 г., по списку патриаршей библиотеки, «Царственную книгу»; в 1770 г., по повелению Екатерины II — «Историю свейской войны», собственноручно исправленную Петром Великим; в 1771 г. — «Летопись о многих мятежах»; в 1772 г. — «Царственный летописец». Собственная его история несколько замедлилась вследствие необходимости к летописным источникам присоединить и архивные, до него никем, кроме Миллера, не тронутые. В 1770 г. он получил разрешение пользоваться документами московского архива иностранной коллегии, где хранились духовные и договорные грамоты князей с середины XIII в. и памятники дипломатических сношений с последней четверти XV в. Щербатову ещё при жизни приходилось защищать свой труд от общих нападок, особенно против Болтина. В 1789 г. он напечатал «Письмо к одному приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от г. ген.-майора Болтина», что вызвало ответ Болтина и отповедь, в свою очередь, Щербакова, напечатанную уже после его смерти, в 1792 г. Болтин указывал на ряд ошибок Щербатова: 1) в чтении летописи, вроде превращения «стяга» в «стог», «идти по нем» в «идти на помощь» и т. д. и 2) на полное незнакомство Щербатова с исторической этнографией и географией. Действительно, его история очень страдает в этом отношении. Щербатов не сумел ориентироваться в древней этнографии, а ограничился пересказом известий по французским источникам да и то «толь смутно и беспорядочно, — по его собственному заявлению, — что из сего никакого следствия истории сочинить невозможно». Но дело в том, что этот вопрос был наиболее тёмным, и только Шлецеру удалось внести туда некоторый свет. В обработке летописи Щербатов, несмотря на всю массу промахов, в которых его упрекали, сделал шаг вперёд сравнительно с Татищевым в двух отношениях. Во-первых, ввел в учёное пользование новые и очень важные списки, как синодальный список Новгородской летописи (XIII и XIV вв.), Воскресенский свод и др. Во-вторых, он первый правильно обращался с летописями, не сливая показания разных списков в сводный текст и различая свой текст от текста источников, на которые он делал точные ссылки, хотя, как замечает Бестужев-Рюмин, его способ цитировать по № отнимает возможность проверки. Как и остальные наши историки ХVIII в., Щербатов ещё не различает вполне источника от его учёной обработки и потому предпочитает, например, Синопсис — летописи. Не по силма ещё Щербатова выбор данных; послушно следуя за источниками, он загромождает свой труд мелочами. Много добра русской истории Щербатов принёс обработкой и изданием актов. Благодаря его истории и «Вивлиофике» Новикова наука овладела первостепенной важности источниками, как духовными, договорными грамотами князей, памятниками дипломатических сношений и статейными списками посольств; произошла, так сказать, эмансипация истории от летописей, и указана была возможность изучения более позднего периода истории, где показания летописи оскудевают или совсем прекращаются. Наконец, Миллер и Щербатов издали, а частью приготовили к изданию много архивного материала, особенно времён Петра Великого. Полученный из летописей и актов материал Щ. связывает прагматически, но его прагматизм особого рода — рационалистический или рационалистически-индивидуалистический: творцом истории является личность. Ход событий объясняется воздействием героя на волю массы или отдельного лица, причём герой руководствуется своекорыстными побуждениями своей натуры, одинаковыми для всех людей в разные эпохи, а масса подчиняется ему по глупости или по суеверию и т. п. Так, например, Щербатов не пытается отбросить летописный рассказ о сватовстве византийского императора (уже женатого) — на 70-летней Ольге, но даёт ему своё объяснение: император хотел жениться на Ольге с целью заключить союз с Россией. Покорение Руси монголами он объясняет чрезмерной набожностью русских, убившей прежний воинственный дух. Согласно со своим рационализмом Щ. не признает в истории возможности чудесного и относится холодно к религии. По взгляду на характер начала русской истории и на общий ход её. Щербатов стоит ближе всего к Шлецеру. Цель составления своей истории он видит в лучшем знакомстве с современной ему Россией, то есть смотрит на историю с практической точки зрения, хотя в другом месте, основываясь на Юме, доходит до современного взгляда на историю как науку, стремящуюся открыть законы, управляющие жизнью человечества. У современников история Щербатова не пользовалась успехом: её считали неинтересной и неверной, а самого Щербатова —лишённым исторического дарования (императрица Екатерина II). В 70-х гг. Щербатов написал ряд публицистических статей и заметок, а в конце 80-х гг. сочинение «О повреждении нравов в России», где резко критиковал политику правительства и нравы придворной среды. В 1783 написал утопический роман «Путешествие в землю Офирскую», в котором изложил свой идеал государства, полицейского по сути, опирающегося на дворянство, процветающего за счёт труда подневольных рабов. Щербатов интересен, главным образом, как убежденный защитник дворянства. Его политические и социальные взгляды недалеко ушли от той эпохи. Из его многочисленных статей — «Разговор о бессмертии души», «Рассмотрение о жизни человеческой», «О выгодах недостатка» и др. — особый интерес представляет его утопия — «Путешествие в землю Офирскую г. С., швецкого дворянина» (не кончено). Идеальное Офирское государство управляется государем, власть которого ограничена высшим дворянством. Остальные классы, даже рядовое дворянство, доступа к высшей власти не имеют. Необходимости для каждого гражданина принимать участие в правлении, обеспечения личной свободы Щербатов не знает. Первым сословием является дворянство, вступление в которое запрещено. Оно одно обладает правом владеть населёнными землями; рекомендуется даже (в статье по поводу голода в 1787 году) всю землю отдать дворянам. Военную службу он рекомендует организовать по типу военных поселений, что позднее было сделано в России и потерпело полное фиаско. Рассудочность века наложила сильную печать на него. Особенно характерны взгляды его на религию офицеров: религия, как и образование, должна быть строго утилитарной, служить охранению порядка, тишины и спокойствия, почему священнослужителями являются чины полиции. Другими словами, Щербатов не признает христианской религии любви, хотя это не мешает ему в статье «О повреждении нравов в России» нападать на рационалистическую философию и на Екатерину II как на представительницу её в России. До чего сам Щербатов проникся, однако, рационализмом, видно из его мнения, что можно в очень короткий срок пересоздать государство и установить на целые тысячелетия незыблемый порядок, в котором нужны будут только некоторые поправки. Умер 12 декабря 1790 года. Литература: Иконников, «Опыт русской историографии»; Иконников, «Ответ генерал-маиора Болтина на письмо князя Щербатова» (Санкт-Петербург, 1789); С.М.Соловьев, «Критика примечания на Историю Щербатова» (Санкт-Петербург, 1793—1794); С.М.Соловьев, «Архив» (том II, пол. 2); С.М.Соловьев, «Современное состояние русск. истории как науки» («Московское обозрение», 1859,1); Бестужев-Рюмин, «Русская история» (том I, Санкт-Петербург, 1872); Милюков, «Главные течения русской исторической мысли» (Москва, 1898); Мякотин, «Дворянский публицист Екатерининской эпохи» («Русское богатство», 1898; Н.Д.Чечулин, «Русский социальный роман XVIII в.»; Т.В.Артемьева Михаил Щербатов. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 1994.

1755

Игнац Мартинович (Ignбcz Martinovics)

один из руководителей венгерского республиканского движения 1794, философ-естествоиспытатель. Родился в Пеште. Доктор теологии и философии. Профессор математики и естествознания в Будапеште, семинарии в Бродах, Лембергском (Львовском) университете. Последователь французского философа-материалиста П.Гольбаха. Его материалистические и атеистические воззрения наиболее полно изложены в сочинении "Философские мемуары" (1788). В 1790 опубликовал брошюру, в которой призывал к свержению власти аристократии и духовенства. Первоначально был сторонником просвещённого абсолютизма, в борьбе против крепостников и клерикалов возлагал надежду на австрийское имперское правительство. После вступления на престол Франца I отказался от монархических иллюзий, установил связь с радикальными представителями дворянской интеллигенции, стал главным организатором и руководителем анти-австрийского республиканского движения венгерских дворянских революционеров. В июле 1794 арестован, затем предан суду и казнён в Буде 20 мая 1795 года.

1770

Жан Максимильен Ламарк (Jean-Maximilien Lamarque)

французский политический деятель, граф. Наполеоновский генерал. Родился в Сен-Север, департамент Ланды. Во время "Ста дней", участвовал в разгроме вандейских мятежей (1815 г.). С реставрацией Бурбонов был выслан из Франции (1815 г.). Вернулся во Францию в 1818 г. Был избран в палату депутатов (1828 г.). Стал одним из руководителей республиканской оппозиции Бурбонам, а после Революции 1830 - правительству Луи Филиппа. Умер в Париже 1 июня 1832 года.

1784

Фридрих Вильгельм Бессель (Friedrich Wilhelm Bessel)

немецкий астроном и математик. Родился в Миндене. Самостоятельно изучал математику и астрономию, в 1804 вычислил орбиту кометы Галлея. В 1806 стал ассистентом крупного астронома И.Шрётера в Лилиентале, вскоре приобрел репутацию видного астронома-наблюдателя и вычислителя-математика. В этом качестве в 1810 был приглашен в Кёнигсбергский университет для организации обсерватории, директором которой оставался до конца жизни. Полагая, что в результаты наблюдений необходимо вносить поправки, учитывающие наличие самых незначительных факторов, Бессель разработал математические методы коррекции результатов наблюдений. Первой работой в этом направлении стала корректировка положений звезд в каталоге, составленном в 18 в. английским астрономом Дж.Брадлеем. В дальнейшем Бессель сам вел наблюдения за звездами; в 1821–1833 он определил положение более 75 тысяч звезд и составил обширные каталоги, которые легли в основу современных знаний о звездном небе. Бессель одним из первых измерил параллаксы звезд и расстояние до них.

Бремен. Памятник Бесселю.

В 1838 определил расстояние до двойной звезды 61 Лебедя, оказавшейся одной из самых близких к Солнечной системе. Наблюдая в течение ряда лет яркие звезды Сириус и Процион, Бессель обнаружил в их траектории такие особенности, которые можно было объяснить только наличием спутников. Эти предположения впоследствии подтвердились: в 1862 был обнаружен спутник Сириуса, а в 1896 – спутник Проциона. Известны работы Бесселя в области геодезии (определение длины секундного маятника, изобретение базисного прибора). В математике есть функции его имени, которые нашли широкое применение в физике, технике и астрономии. Умер Бессель в Кёнигсберге 17 марта 1846 года. Литература: Багратуни Г.В. Жизнь и геодезические исследования Ф.В.Бесселя. — Москва: Геодезиздат, 1961. — Страницы 5-15; Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г. Астрономы. Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1977; Лавринович К.К. Фридрих Вильгельм Бессель. Москва: Наука, 1989.- 320 страниц. ISBN 5-02-005884-X.

1795

Габриэль Ламе (Gabriel Lamй)

французский математик, физик и инженер , член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1829); член Парижской Академии Наук (1843), профессор Политехнической школы (1832-1863) и Парижского университета (1848-1863). Родился в Туре. В 1820-1832 работал в России (в Институте корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге). Основные труды по математической физике и теории упругости. Разработал (1833) общую теорию криволинейных координат, ввёл (1859) т. н. коэффициенты Ламе и специальный класс функций (1839, функции Ламе). После окончания курса в Политехнической школе Ламе вскоре был приглашён, вместе с Клапейроном, в Россию, где руководил в правление императора Александра I работами по организации дорог. В период 1820-1832 годов он преподавал в ранге профессора в Институте корпуса инженеров путей сообщения. Был направлен в командировку продолжительностью шесть месяцев в Англию с целью исследования состояния железных дорог. В рамках своего пребывания в Англии познакомился со знаменитым железнодорожным инженером Джоржем Стефенсоном. Вернувшись во Францию в 1832, Ламе был назначен профессором физики в политехнической школе. Принимал активное участие в постройке железных дорог из Парижа в Версаль и в Сен-Жермен. С 1845 Ламе был экзаменатором в политехнической школе по физике, механике и машиноведению. Полная глухота заставила его выйти в отставку в 1863. Ламе был членом Парижской академии (1843) и многих научных обществ. Помимо своих занятий в политехнической школе Ламе занимал одно время (с 1848) кафедру теории вероятностей на факультете наук и при этом последовательно читал целый ряд курсов: по математической теории упругости, по теплоте, по теории эллиптических функций и т. д. Умер в Париже 1 мая 1870 года. Сочинения: Leзons sur les coordonnйes curvilignes et leurs divers applications, ., 1859; Leзons sur la thйorie analitique de la chaleur, ., 1861. Литература: Воронина М.М. Габриэль Ламе, 1795-1870: Французский ученый — математик, механик, инженер. — Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1987. — 196 страниц.

1796

Николай Николаевич Оржицкий

русский поэт. Внебрачный сын графа Петра Кирилловича Разумовского, мать - Александра Васильевна Деденева. Воспитывался в Санкт-Петербурге в Иезуитском пансионе, пансионах Мейера, Жирардена, в Санкт-Петербургской губернской гимназии и в пансионе Жакино. В службу вступил в 1813 юнкером в Ахтырский гусарский полк. В 1825 - отставной штабс-ротмистр того же полка. Член Северного общества (с конца 1823). Арестован в Санкт-Петербурге и 23 декабря 1825 заключен в Петропавловскую крепость. Осужден по IX разряду и приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в дальние гарнизоны. 25 июля 1826 отправлен в Кизлярский гарнизонный батальон. Уволен в отставку прапорщиком в 1832. По амнистии 1856 освобожден от всех ограничений. Умер 13 января 1861 года. Похоронен на кладбище Троице-Сергиевой приморской пустыни.

1802

Мирза Мухаммед Али Казем-Бек (Александр Касимович Казем-Бек)

русский востоковед, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1835), доктор восточной словесности (1869). Родился в Реште, Иран. Получил домашнее мусульманское образование. В 1823 г. принял христианство. В 1826-1849 гг. - в Казанском университете (курс перской и турецкой словесности; с 1836 г. - профессор). В 1849 г. возглавил кафедру персидской словесности, в 1855 г. - факультет восточного языка Санкт-Петербургского университета (первый декан). Автор работ по истории Кавказа, Ирана, Средней Азии, Крыма, истории ислама, иранским и тюркским языкам. Ввёл в научный оборот много новых восточных источников, первым в России опубликовал очерк о бабидском движении, исследования по грамматике восточных языков. Умер в Санкт-Петербурге 27 ноября 1870 года. Полный перечень сочинений Казем-Бека приведён в журнале "Русский Архив", 1894, № 2. Литература: Григорьев В.В., Императорский Санкт-Петербургский университет, Санкт-Петербург, 1870; Смирнов Н.А., Очерки изучения ислама в СССР, Москва, 1954; Гусейнов Г.Н., Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане ХТХ в., 2-е издание, Баку, 1958, страницы 117-161; Абдуллаев М., Казем-Бек - ученый и мыслитель, Махачкала, 1963; Рзаев А., Мирза Казем-Бек, Баку, 1965; Мазитова Н.А., Изучение Ближнего и Среднего Востока в Казанском университете (1-я половина XIX в.), Казань, 1972.

1803

Эжен Луи Габриель Изабе (Eugиne Louis Gabriel Isabey)

французский художник-пейзажист и литограф, сын и ученик известного мастера портретной миниатюры Жана Батиста Изабе. Родился в Париже. Изабе был ведущим маринистом романтического направления, последователем колоризма Делакруа, одним из придворных художников Луи Филиппа; под влиянием Ричарда Бонингтона он создавал жанровые произведения и акварели. Работы художника, среди которых много рисунков и литографий, хранятся во многих музеях мира. Умер Эжен Изабе в Ланьи близ Парижа 25 апреля 1886.

1806

Иоганн Каспар Цейс (немецкое имя - Johann Kaspar Zeuss (ZeuЯ)

немецкий историк и филолог, основоположник кельтологии. Учился в университете в Мюнхене. Ранние работы относятся к области истории германистики. Исследовал языковые взаимоотношения германских племен и кельтов. Один из основателей кельтологии. Основные труды посвящены изучению памятников кельтских языков, исследованию их языковых особенностей и хронологии. Систематизировал все накопленные сведения о кельтских языка. Составил первую сравнительно-историческую грамматику этих языков, образцовую для состояния науки того времени. Умер 10 ноября 1856 года.

1807

Каролина Карловна Павлова (урождённая - Яниш)

русская поэтесса, переводчица, прозаик. Родилась в Ярославле, в семье медика, потомка обрусевшего немца, после переезда в Москву преподававшего физику и химию в Медико-хирургической академии. После нашествия Наполеона и пожара в Москве, разорившего их, Яниши жили в домах и подмосковных имениях у знакомых, в наемных квартирах. Каролина получила основательное и разностороннее домашнее образование; с ранних лет овладела практически всеми европейскими языками, хорошо рисовала, много читала, особенно увлекаясь благородными героями шиллеровских драм. Впервые как поэтесса проявила себя в 19 лет в литературном салоне Елагиных (стихотворение на нем. языке, 1827, в 1964 опубликован оригинал и перевод Вс.А.Рождественского: «Нам посланы в глухой земной юдоли...»), где завязалась ее дружба с сыновьями хозяйки салона, П.В. и И.В.Киреевскими. Ими и близкими к ним любомудрами была введена в салон З.А.Волконской, где познакомилась с Е.А.Баратынским, почитаемым ею своим учителем (посвятила ему поэму Кадриль), П.А.Вяземским, ссыльным А.Мицкевичем, с которым ее связали сложные личные отношения (стихотворения 10 ноября 1840, На 10 ноября, оба 1841; К тебе теперь я думу обращаю, 1842). Важную роль в судьбе девушки сыграла встреча с известным немецким натуралистом А.Гумбольдтом, рекомендовавшим ей познакомить немецкого читателя с русской поэзией (ученый также передал И.В.Гёте ее немецкий перевод поэмы Мицкевича Конрад Валленрод). Современники испытывали сложную смесь восторга и раздражения перед яркой и талантливой женщиной, невольно выдавая этим негативное отношение «мужской» литературы к женскому «вторжению» – довольно осторожному у Павловой. Только в 1833 в Германии вышел ее первый сборник Das Nordlicht... Proben der neueren russischen Literatur (Северное сияние. Образцы новой русской литературы) – переводы из А.С.Пушкина, В.А.Жуковского, А.А.Дельвига, Баратынского, Н.М.Языкова, Д.В.Веневитинова, русских и малороссийских народных песен, образцы новой русской прозы, а также 10 оригинальных стихотворений Павловой на немецком языке. В 1835 опубликовала в парижском журнале «Revue Germanique» перевод на французский язык отрывка из Орлеанской девы Фр.Шиллера (полный перевод опубликован в Париже в 1839; в том же году написано по-французски стихотворение Jeanne d'Arc). В 1836 благодаря наследству богатого дяди Каролина становится завидной невестой и в 1837 выходит замуж за модного литератора Н.Ф.Павлова, который позднее признавался, что в жизни «сделал одну гадость: женился на деньгах». Поначалу брак окрылял ее, но в начале 1850-х годов он со скандалом распадется. В 1939 в Париже вышел сборник ее французских стихов Les preludes (Прелюдии) с переводами из Жуковского, Пушкина и других русских, а также английских и немецких поэтов, и 6 оригинальных стихотворений. Одно из них, Женские слезы (Les pleurs des femmes), положил на музыку Ф.Лист в 1844. Переводы Павловой привлекли внимание О.Бальзака, В.Г.Белинского, К.С.Аксакова. Первое опубликованное русское стихотворение Павловой – Неизвестному поэту (1839; впоследствии под названием Е.М<илькееву>). Поэтесса печатала свои русские стихи во многих журналах, альманахах, сборниках, устраивала с мужем званые обеды и вечера по вторникам, в числе их гостей были самые блистательные умы Москвы из числа и славянофилов, и «западников»: П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, Н.П.Огарев, Т.Н.Грановский, С.П.Шевырев, А.С.Хомяков, братья Аксаковы и братья Киреевские, М.П.Погодин, А.А.Григорьев, Я.П.Полонский, А.А.Фет. В салоне Павловых побывал незадолго до смерти М.Ю.Лермонтов. В 1840-е годы Павлова пишет думы, элегии, «рассказы в стихах», сетуя на то, что пушкинская эпоха сменилась веком «холодных умов». Лирический герой Павловой – человек, нравственно возвышающийся над обществом, находящийся в конфликте с ним. Романтический пафос подобного противостояния питает и ее роман в стихах и прозе Двойная жизнь, не лишенный автобиографизма рассказ о безнравственном воспитании в светском обществе, и навеянное революционными событиями во Франции стихотворение Разговор в Трианоне (оба 1848), которое Павлова считала своим лучшим произведением (запрещено цензурой; впервые опубликовано Огаревым в Лондоне под назв. Вечер в Трианоне в 1861). Последнее, как и стихи К С.К.Н. (1848, опубликованы в 1863) и К ужасающей пустыне (1849, опубликованы в 1855), выражает отрицательное отношение писательницы к восстаниям: народ, по ее мнению, «иль лютый тигр, иль смирный вол». В 1853–1856, после разрыва с мужем, поселилась в Дерпте, ненадолго наезжая в Санкт-Петербург. С этим периодом связан ее роман со студентом Дерптского университета, впоследствии видным юристом Б.И.Утиным, которому посвящен т.н. «утинский цикл» ее лирики). С 1856 жила в основном в Европе, с 1858 – в Германии, некоторое время сохраняя литературные связи с Россией (публиковалась в журналах «Русское обозрение», «Русский вестник» и др.). Демонстративно избегая определенного участия в политических лагерях, Павлова, тем не менее, в 1854 публикует пространное патриотическое стихотворение с явным славянофильским оттенком Разговор в Кремле, где в разговоре Англичанина, Француза и Русского подчеркиваются преимущества православия для достижения единства общества и согласия всех сословий. В лирике Павловой 1860-х годов преобладают интимные, любовно-медитативные мотивы, развивается «байроническая» тема одиночества творческой личности, непонятой и отвергнутой миром. Интерес представляют поэтический цикл путевых зарисовок и размышлений Фантасмагории (1856–1861; опубликован полностью в 1864), поэма Кадриль и повесть За чайным столом (обе 1859) со «светскими» сюжетами, трактуемыми не без психологического мастерства и остроумия. В 1859 по представлению А.С.Хомякова ее избирают почетным членом Общества любителей российской словесности за переводческую деятельность. В 1863 в Москве с помощью друзей выходит небольшая книга избранных Павловой Стихотворений, встретившая резко отрицательную оценку в русской периодике за «мотыльковость», равнодушие к «участи пахаря» и т.п. Сжатый, энергичный, безыскусный (хотя порой и «спотыкающийся», и перенасыщенный литературными штампами) поэтический язык Павловой был примечателен формальными поисками – главным образом нетрадиционной рифмой, которую вполне смог оценить только Серебряный век. Умерла Павлова в Клостервице, близ Дрездена, 14 декабря 1893 года. Смерть её осталась незамеченной, и сама память о ней надолго заглохла. «Воскресил» Павлову Валерий Брюсов, издавший в 1915 году собрание её сочинений. Каролина Павлова обрела своё место в истории русской поэзии 1840-1850-х годов, когда она с немалым талантом и бесспорным мастерством создавала свои лучшие произведения. Сочинения: Собрание сочинений (Редакция и вступительная статья В.Брюсова), тома 1—2, Москва, 1915; Полное собрание стихотворений. (Вступительная статья П.П.Громова), Москва — Ленинград, 1964. Литература: История русской литературы XIX в. Библиографический указатель, Москва — Ленинград, 1962.

1817

Теодор Адриен Луи Херлин (Theodore Adrien Louis Herlin; псевдоним - L'Anonyme de Lille.)

французский шахматный композитор. Умер в Лилле 2 ноября 1889 года.

1822

Луиджи Ардити (итальянское имя - Luigi Arditi)

итальянский дирижёр и композитор. Уроженец Пьемонта, учился в Миланской консерватории у Бернардо Феррары (скрипка) и Николо Ваккаи (композиция). Дебютировал как скрипач в 1839 году, в 1842 г. в городе Верчелли начал карьеру дирижёра. Первая опера Луиджи Ардити «Разбойники» (итал. I Briganti) была поставлена в Милане в 1841 году. До 1846 г. дирижировал в различных оперных театрах Италии, затем отправился на Кубу вместе с Джованни Боттезини, где первым делом поставил одну из наиболее известных своих опер, «Корсар». С 1851 г. работал в Соединённых Штатах Америки, в том числе в Бостоне и Филадельфии, в 1852 году был приглашён на пост капельмейстера итальянской оперы Нью-Йорка, в которой завершил свою работу четыре года спустя второй из своих известнейших опер, «Шпион». В 1856 г. посетил Константинополь, где по заказу султана Абдул-Меджида I сочинил «Турецкий гимн» (итал. Inno turco), позднее исполненный в лондонском Хрустальном дворце в честь визита следующего султана, Абдул-Азиза. В 1858—1869 гг. капельмейстер Театра Её Величества в Лондоне, затем в 1869—1870 гг. в театре Ковент-Гарден. В заслугу Ардити входит первая полная постановка оперы Рихарда Вагнера («Летучий голландец») в Великобритании — парадоксальным образом, на итальянском языке, с Ильмой ди Мурска в одной из главных партий. Среди других британских премьер, прошедших под управлением Ардити, — «Гамлет» Амбруаза Тома, «Фауст» Шарля Гуно, «Сельская честь» Пьетро Масканьи. В 1871—1873 гг. дирижировал в итальянской опере Санкт-Петербурга, затем работал в Германии, Вене, Мадриде. В 1885 г. вернулся в театр Ковент-Гарден. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, «из его сочинений большую популярность приобрел вальс для пения „Il bacio“ (Поцелуй)». Скончался в городе Хоув в графстве Восточный Суссекс 1 мая 1903 года.

1823

Фердинанд Дранмор (псевдоним; настоящее имя - Фердинанд Шмид, Schmid)

швейцарский поэт. Писал на немецком языке. Родился в Берне. Жил в Бразилии. Предшественник неоромантизма в швейцарской литературе. Выступил со сборниками "Книга странствий" (1860) и "Поэтические фрагменты" (1860), где собраны лирические стихи, переводы и поэмы. В эпических произведениях "Император Максимилиан" (1868) поэтизирует средневекового немецкого императора; в сочинении "Вальс демонов" (1868) - аскетизм; в книгах "Реквием" (1869) и "Осенние листья" (1879) прославляет смерть. Сочинения: Gesammelte Dichtungen, 4 Aufl., Frauenfeld, 1900. Умер в Берне 17 марта 1888 года. Литература: Jacoby D., . Schmid (Dranmor), в кн.: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd 54, В., 1908; . Dranmor, в книге: Gьnther ., Dichter der neueren Schweiz, Bd 1, Bern-Mьnch., 1963.

1824

Надежда Васильевна Рыкалова

драматическая актриса, дочь В.В. и А.Г.Рыкаловых, племянница П.Г.Степанова. Родители, поженившись, жили с семьей Степановых, а после смерти отца мать, Аграфена Гавриловна, с детьми продолжала жить с братом Петром Гавриловичем. В дом постоянно приходили артисты, и Надежда Васильевна с детства оказалось в их среде. Тем не менее она не сразу решила сама пойти на сцену продолжать семейные традиции. Выдержав экзамен при Московском университете (у профессоров Г.Н.Грановского и И.И.Давыдова), получила звание домашней учительницы и работала гувернанткой. В 1845 году, подготовив под руководством своего дяди — актёра П.Г.Степанова роли Елены Глинской (одноимённая пьеса Полевого), Марины Мнишек («Смерть Ляпунова» Гедеонова), Каролины («Отцовское проклятие», перевод с франц.), дебютировала на сцене Кусковского театра Шереметевых. Влияние на нее оказывал не только родной дядя, но и многочисленные гости семьи, в том числе великий трагик М.С.Щепкин. С 1846 года — актриса Малого театра. Начала с исполнения ролей молодых героинь, постепенно перешла на характерные роли пожилых женщин. Современники называют ее лучшей ролью — Атуева («Свадьба Кречинского», 1855). Театральная энциклопедия отмечает: Рыкалова обладала большой сценической культурой, вкусом, тонким пониманием особенностей быта, характеров персонажей. А.Н.Островский создал для Рыкаловой роль Кабанихи в пьесе «Гроза» (1859). Она много играла и в других его пьесах: Анфиса Карповна («Старый друг лучше новых двух», 1860), Бальзаминова («Свои собаки грызутся, чужая не приставай», 1861; «За чем пойдёшь, то и найдёшь», 1863), Уланбекова («Воспитанница», 1863), Барабошева («Правда хорошо, а счастье лучше», 1876), Манефа («На всякого мудреца довольно простоты», 1890/91) и др. Кроме того исполняла роли: Наталья Дмитриевна, Хлёстова, Графиня-бабушка («Горе от ума»), Дарья Ивановна («Провинциалка» Тургенева), Марфа Собакина и Домна Сабурова («Царская невеста» Мея), Авдотья («Татьяна Репина» Суворина), Офелия, Дездемона в трагедиях Шекспира; Луиза и Леди Мильфорд («Коварство и любовь», 1846 и 1848), Эсфирь («Уриэль Акоста» Гуцкова), Мирандолина (одноименная пьеса, перевод с немецкого, 1846) и др. После ухода из Малого театра в 1891 году играла на частных сценах — (московский Театр Корша и др.). Последний раз выступила около 1904 года. Жила в 1880-х гг. на Чистых прудах и в Дмитровском переулке, 3, затем на Большой Дмитровке, 4. Умерла в Москве 16 января 1914 года.

1826

Юлиус Штокхаузен (Julius Christian Stockhausen)

немецкий певец (баритон), хор. дирижёр и педагог. Сын арфиста Франца Штокхаузена. (1792-1868). Обучался пению в Парижской консерватории у Л.Поншара, совершенствовался у М.Гарсиа-сына в Лондоне (1848-1849). В 1857-1858 пел в театре «Опера комик» в Париже. Дирижировал филармоническими концертами и концертами Певческой академии в Гамбурге (1862-1867). В 1869-1870 камерный певец в Штутгарте. Возглавлял Штерновское хоровое общество в Берлине (1874-1878). В 1878-1879 преподавал в консерватории Хоха во Франкфурте-на-Майне, в 1879 создал школу пения там же. Выступал в концертах в ансамбле с К.Шуман, а также с И.Брамсом, Й.Иоахимом. Штокхаузен - выдающийся интерпретатор немецкой и австрийской песни. Его репертуар включал вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Ф.Шуберта, песни Брамса (первый исполнитель многих песен; некоторые написаны специально для Штокхаузена, в том числе 15 романсов ор. 33). Участвовал в исполнении «Страстей по Матфею» Баха (партия Христа), «Немецкого реквиема» Брамса. Штокхаузену принадлежат «Методическое пособие по пению» («Gesangs-Unterrichtsmethode», 1884), работа «Вокальная техника и постановка голоса» («Gesangs-Technik und Stimmbildung», совместно с M.Фридлендером, том 1-2, 1886-1887). Умер во Франкфурте-на-Майне 22 сентября 1906 года.

1830

Александр Павлович Католинский

врач, гоф-медик. Родился в Тобольске. Окончил Тобольскую гимназию и Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, служил в медицинском департаменте Военного министерства. Активно применял новаторские методы терапии (электричество, сжатый воздух). Первым в Санкт-Петербурге ввёл лечение сжатым воздухом. Автор статей "Лечение фимоза без кровавой операции", "О никотине", "Два случая холеры, где употреблён электрогальванизм" и другое. Умер в Санкт-Петербурге 14 ноября 1865 года.

1832

Колин Арче (Colin Archie)

норвежский судостроитель, создатель мореходных парусных лоцманских и спасательных ботов, яхт, исследовательских судов для арктических экспедиций, рыболовных и транспортных парусных судов деревянной конструкции. Был строителем кораблей «Фрама», «Заря» (1899-1900) для русских арктических экспедиций и «Стелла Поляре» (1898-1899) для итальянской экспедиции герцога Абруццкого. В 1862 г. основал в Ларвике небольшую судоверфь. Является основателем парусного спорта в Норвегии: в 1873 г. им построена первая норвежская яхта, в 1883 г. по его инициативе создан Королевский яхт-клуб. В 1879 г. принят в члены Английского общества корабельных инженеров. Построены спасательные боты и приняты в 1902 г. для русских спасательных станций на Кольском полуострове. В Стокгольме организован «Клуб Колина Арче» с целью пропаганды и сохранения яхт; клуб предоставляет матрицы для самостоятельной постройки яхт из стеклопластика.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |