-Рубрики

- +Картинки+ (29)

- +Холодное оружие+ (27)

- +Из истории+ (15)

- +Огнестрельное оружие+ (7)

- +Ссылки+ (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Добро пожаловать!

Рады видеть у себя всех любителей красивого оружия.

~~Правила сообщества~~

1.Не рекламить и не флудить. Все посты с подобной информацией будут удаляться.

2.Даже если кто-то не согласен с чьим-то мнением, до взаимных оскорблений не доходить! Нарушители будут караться игнором.

3.Сообщения вставлять по разделам.

С вопросами и предложениями обращаться к модератору сообщества - ![]() Gory

Gory

спёрто у кого-то |

Лейб-Гвардии Сапёрный батальон (кликливый)

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

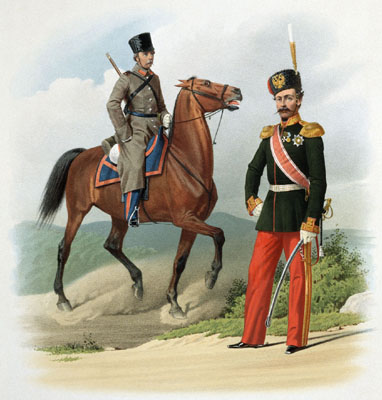

Казак Донского Войска и Обер-офицер Донской Конно-Артиллерийской № 2 батареи (в городской парадной форме) 30 мая 1862.

Урядник и генерал Донского Войска (в обыкновенной походной и городской праздничной форме) 30 мая 1862.

Штаб-офицер Гвардейского Генерального Штаба и Унтер-офицер Лейб Гвардии Жандармского полуэскадрона (в городской парадной и походной формах) 3 июля 1862.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Рядовой Лейб-Гвардии Уральского дивизиона и Обер-офицер Лейб-Гвардии Семёновского полка (в повседневной форме) 3 июля 1862.

Рядовые полков Лейб-Гвардии Преображенского и Московского (в парадной строевой форме) 4 августа 1862.

Рядовой и адъютант Лейб-Гвардии Литовского полка (в повседневной и парадной формах) 22 августа 1862.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Рядовой Лейб-Гвардии Жандармского полуэскадрона (в парадной форме) 4 ноября 1862.

Унтер-офицер Кексгольмского Гренадерского Императора Австрийского и музыкант Санкт-Петербургского Гренадерского Короля Фридриха Вильгельма III полков (в воскресной форме) 22 августа 1862.

Генерал Астраханского Казачьего Войска (в городской воскресной форме) 28 августа 1862.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Унтер-офицер Жандармских Эскадронов и Обер-офицер Жандармских Дивизионов и Команд (в парадной форме) 4 ноября 1862.

Рядовой Жандармских Дивизионов и Команд (в парадной форме) 4 ноября 1862.

Обер-офицер и всадник Кутаисского и Конно-Иррегулярного полка (в парадной форме) 21 ноября 1862.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Генерал лейб-гвардии Уланского его величества полка (в городской парадной форме) 20 апреля 1863.

Литаврщик лейб-гвардии Конного полка (в городской парадной строевой форме) 8 мая 1863.

Обер-офицер Новороссийского Казачьего войска (в городской парадной форме) 9 мая 1863.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Штаб-офицер лейб-гвардии Преображенского полка и генерал, состоящий по Армейской Легкой Кавалерии (в городской парадной и в походной воскресной формах) 29 мая 1863.

Обер-офицер и унтер-офицер Лейб-Гренадерского Эриванского его величества полка (в городской парадной форме) 7 июля 1863.

Фельдфебель лейб-гвардии Гатчинского полка (в воскресной форме) 18 июля 1863.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Рядовой и обер-офицер Лейб-Гренадерских Екатеринославского и Эриванского Его Величества полков (в парадной форме) 2 апреля 1864.

Уносный фейерверкер лейб-гвардии 1-ой Артиллерийской Бригады (в шинели) 22 января 1864.

Обер-офицер лейб-гвардии Измайловского полка (в шинели) 30 апреля 1864.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Обер-офицер Резервных Пехотных батальонов и рядовой Крепостных полков (в городской парадной и строевой форме) 13 августа 1864.

Обер-офицер лейб-гвардии Стрелкового батальона императорской фамилии (в городской парадной форме) 20 октября 1864.

Штаб-офицер Генерального Штаба (в городской воскресной форме) 5 ноября 1864.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Юнкер и генерал 1-го Павловского военного училища (в городской парадной форме) 20 мая 1864.

Штаб-офицер 1-ой Санкт-Петербургской и воспитанник 2-ой Тульской-Александровской военных гимназий (в парадной форме) 20 мая 1864.

Обер-офицер и юнкер Михайловского артиллерийского училища (в парадной форме) 24 мая 1864.

Обмундирование войск российской императорской армии с восшествия на престол государя императора Александра Николаевича.

Генерал 1-ого Гусарского Сумского ЕКВ насл. Пр. Датского и Штаб-офицер 6-го Гусарского Клястицкого ЕВВ Пр. Людвига Гессенского полков (парадная и праздничная формы). 2 декабря 1869.

Есть вот ещё такие картиночки. Довольно известные.

Николай II в форме лейб-гвардии Гусарского его величества полка

Николай II в форме 44-го Нижегородского Драгунского его величества полка

Николай II в форме Кавалергардского её величества государыни императрицы Марии Фёдоровны полка

Николай II в форме лейб-гвардии Конного его величества полка

Закончу серию с Николаем Александровичем

Николай II в форме лейб-гвардии Преображенского его величества полка

Николай II в форме лейб-гвардии Казачьего его величества полка

Николай II в форме лейб-гвардии Кирасирского его величества полка

Николай II в форме лейб-гвардии Уланского её величества государыни императрицы Александры Фёдоровны полка

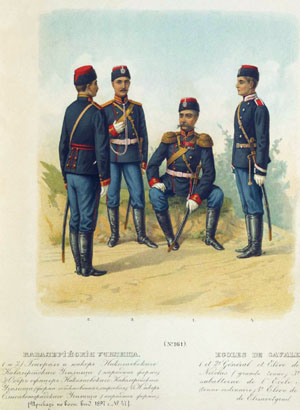

Кавалерийские училища. 1897

Генерал, Обер-офицер и рядовой Л.Гв. Конного полка. 1848

Лейб-гвардии Финляндский полк. 1872-1881

|

Процитировано 19 раз

оружие кельтов |

Судя по скульптурным изображениям, в Южной Франции были распространены кожаные шлемы, неизвестные в остальной Галлии. Защитным оружием, которым владел каждый воин, был большой, иногда в человеческий рост, овальный или шестиугольный деревянный щит. Он имел железный умбон, продолжавшее умбон вверх и вниз вертикальное ребро и оковку по краю бронзовым или железным листом. Щиты были тонкими — в середине 11 мм, по краям до 5 мм. Иногда щиты изготовлены из коры или тростника и обтянуты кожей. Многие щиты расписаны и украшены орнаментом или изображением животных. Особенно часты щиты в погребениях кельтов с середины III в. до н. э. Наступательным оружием кельтов были меч, висевший справа, длинное (иногда более 2 м) копье в руке и дротик («madaris»). Копейщики составляли важную часть кельтских войск. Некоторые воины были вооружены луками. Преимущественно у островных кельтов встречается праща. В раннем и среднем латене сохраняются гладкие железные наконечники копий со втулкой, в позднем латене — различные варианты с сильнопрофилированным средним ребром. Ранний латенский меч был, как правило, коротким, с антропоморфной или псевдоантропоморфной рукоятью. Их прототипом служили позднегальштатские кинжалы. Такие мечи появляются с конца V в. до н. э. и употребляются долго — до I в. до н. э. Возможно, что они принадлежали военачальникам. После 350 г. до н. э. появляются более длинные (в среднем около 80 см) мечи. Они имеют массивный клинок и ребро посредине. Ножны обычно богато орнаментированы. В позднем латене длина меча достигает 1 м и более. Конец такого меча был тупым. Каждое племя, каждый военный отряд кельтов имели свой «штандарт» — деревянную штангу, украшенную чаще всего бронзовой фигуркой кабана

|

Боевые топоры алан |

Боевые топоры алан

Бытует мнение, что применение топоров в бою свойственно в основном скандинавам и отчасти славянам, но согласно археологическим исследованиям применение боевых топоров широко практиковалось и у алан. Хотелось бы конечно поподробнее описать все виды оружия - кинжалы, сабли, луки, копья, но сейчас мы поговорим только о боевых топорах, их разновидностях и методах применения.

В частности в данной статье речь пойдет о боевых топорах, изображенных на каменных изваяниях датируемых VI-XII веками, исследоваными Е.Д. Фелициным и Т.И. Куликовским на территории КЧР, В.М.Сысовым и А.М. Дьяченковым-Тарасовым на территории, простирающейся от аула Хумара до урочища Индыл-Баши и Хурзука. В качестве примера также можно привести рельефные изображения на стенах царского склепа на реке Кривой в верховьях Кубани.

По форме секиры можно разделить на следующие типы:

• Боевые топоры - секиры. Имели широкие лезвия в виде полумесяца и узкий копьевидный конец, обух был длинный заостренный и чуть опущенный книзу. Лезвие топора-секиры равномерно расширялось в обе стороны от проушины. Отверстие проушины круглое и расположенное по центру топора. Обычно такие секиры использовались для конного боя - длинная рукоять обеспечивала возможность воину увеличить радиус поражения и силу удара. Узкое лезвие обеспечивало воину высвобождение оружия из тела противника. Длинный расширенный обух позволял пробивать латы противника, и стаскивать его на землю. Интересно, что в рассказе Аквилиана Морцелино о боях гуннов с аланами и скифами встречается описание таких секир.

• Боевые топоры с узким лезвием и тяжелым обухом-молотком. Такими секирами наносились удары как непосредственно лезвием (рубящие удары), так и обухом-молотом (дробящие удары). Последние наносились, как правило, по шлему противника, поскольку в таких случаях были более эффективны, так как при ударе молот в отличие от лезвия не соскальзывал.

• Метательные топоры. Они имели Т-образную форму, более короткую рукоять, и отличную от ручных топоров балансировку. В описании Геродота походов Александра Македонского указывалось, что легионеры хваленой македонской фаланги несли огромные потери от кратковременных атак легкой конницы скифов, которые на расстояние закидывали противника топорами и мгновенно отступали.

В виду постоянного применения топоров в качестве оружия, у аланов выработалась особая техника конного и пешего боя. Она включала в себя обводящий стиль боя и прямой.

Обводящий стиль боя состоял из нанесения ударов по круговой амплитуде в малозащищенные точки противника (подсечь ногу противника ниже колена, повредить лошадь, то есть нанести урон, но не выходить самому на прямую линию атаки).

Прямой метод заключался в использование тяжелых секир. Удар наносился по плоскостям с вложением в удар массы воина.

|

История Российского Холодного Оружия |

История Российского Холодного Оружия

До начала 19 века в России холодное оружие изготовляли отдельные мастера-самородки. Это производство на Тульском, Сестрорецком и других оружейных заводах было второстепенным, даже эпизодическим, так как основной продукцией заводов было огнестрельное оружие. В основном холодное украшенное оружие для царского двора, придворной и военной знати закупалось в крупнейших оружейных центрах Западной Европы: Золингене и Клингентале. Закупочные цены постоянно росли, из-за чего возникли экономические трудности, которые поставили Россию в зависимость от иностранцев. Александр 1 повелел сенату организовать свой отечественный центр по производству холодного и в том числе украшенного оружия. Для осуществления этой задачи как нельзя лучше подходил Уральский городок Златоуст, где имелась хорошая металлургическая база: на тот момент Златоустовский чугунолитейный и железоделательный завод выпускал высококачественный сортамент чугуна, железа и стали. Низкая себестоимость была обеспечена использованием труда крепостных и возможностью быстрой доставки продукции по густой сети окрестных судоходных рек.Если шпага была преимущественно у пехоты, то основным видом холодного оружия полков тяжелой кавалерии - к ним относились драгуны и сформированные в России в 1731 г. кирасиры - является палаш. Это разновидность колюще-рубящего оружия с прямым, длинным и широким клинком.

| Во второй половине XVIII века тесаки приходят на смену шпагам у рядовых солдат пехоты. Шпага остается на вооружении офицеров, кроме нее офицеры и унтер-офицеры имели различные виды древкового оружия западноевропейского типа: протазаны, алебарды и эспонтоны. В XVII веке эти образцы уже практически не имели прежнего боевого применения и играли лишь вспомогательную роль при построениях, а в сражениях могли служить ориентиром при равнении шеренг. |  |

Для организации производства холодного украшенного оружия Царское правительство пригласило специалистов-оружейников высокого класса из известных в то время на весь мир оружейных центров Германии — Золингена и Клингенталя. Среди них были хорошие знатоки обработки стали: литья, ковки и полировки клинков, выделки ножен, изготовления эфесов и художественной отделки оружия.

Первыми художниками-оружейниками на Златоустовской оружейной фабрике были лучшие мастера Золингена — Вильгельм Николай (отец) и Вильгельм Людовиг (сын) Шафы, приехавшие в Россию в декабре 1815 года. До 1817 они были единственными мастерами вытравки и позолоты клинков на Златоустовской фабрике. Критики 19—20-х веков, исследовавшие развитие промысла, отмечают что Шафы обладали более искусством дизайна, нежели художественным. Они умело сочетали клинки с формой рукояти, оправы и ножны, но рисунок которым украшалось оружие был скован и сух и не воспринимался как единая цельная композиция.

|

Алебарды и эспонтоны, а также шпаги, сабли, палаши и тесаки в значительном количестве изготовляли на Тульском оружейном заводе. Так, за период с 1736 по 1756 гг. для русской армии было сделано более 150 тысяч единиц холодного оружия. Большую часть составляли шпаги. Особенно много оружия изготовляли во время войн. |

В первой половине XIX века палаши, так же как и шпаги, начинают заменяться саблями. Эфес кавалерийской сабли образца 1827 года имеет еще две дополнительные дужки. Затем на смену этому оружию пришла драгунская сабля образца 1841 г. Гарда этой сабли состоит тол из одной крестовины, переходящей в переднюю защит) дужку.

Много общего с саблей имеет другой вид холоди оружия - шашка. Иногда эти два вида бывает довод трудно различить. Шашка также имеет изогнутый од лезвийный клинок, но ее эфес обычно состоит из од рукояти без гарды. Это оружие заимствовано у народов Кавказа сначала казаками, а позднее оно станови уставным оружием русской армии.

Златоустовские подмастерья немецких художников-оружейников быстро переняли мастерство изготовления гравюры и превзошли своих учителей и в технике исполнения и по разнообразию миниатюры. С 1818 года все оружие на фабрике украшали русские мастера, после того как с честью выдержали свой первый экзамен: В Петербург, в департамент Горных и соляных дел было отправлено девятнадцать клинков украшенных без всякой помощи со стороны Шафов. Эти изделия получили высочайшую оценку членов комиссии госприемки тех времен. Вскоре сами Шафы отметили, что на Златоустовской фабрике сложился свой стиль украшения клинков, не похожий на золингеновский. Через несколько лет они удалились из Златоуста, продолжив свой бизнес в Москве.

На привокзальной площади Златоуста установлен памятник Ивану Бушуеву — одному из первых, одному из лучших граверов оружейной фабрики. О жизни этого художника известно мало, даже дату смерти историки установили по последним работам, датированным 1833 годом. Но его дела навечно вписаны в историю развития промысла. Иван и Ефим Бушуевы вместе с группой подростков братьями Тележниковыми и Лепешковыми и Иваном Бояршиновым пришли к Шафам обучаться ремеслу. Прежде эти ребята обучались в заводской школе рисунку и живописи, а свои навыки они совершенствовали в заводской чертежне. Поэтому, в течение короткого времени, они подняли искусство украшения оружия на такую высоту, на которую больше не взлетала Златоустовская гравюра на стали с середины 19 века до конца 20 — начала 21 столетия. Русские граверы усовершенствовали технологический процесс привезенный из Германии и мастерски им овладели. В отличие от Шафов, которые гравировали небольшую поверхность клинка, И. Бушуев стал использовать всю плоскость для нанесения сложной и насыщенной орнаментальной композиции. Позже Бушуев и его товарищи ввели в арсенал украшений сложные сюжетные композиции, миниатюры на темы русской истории. Бушуев нашел ту грань, которая позволяет считать его работы шедеврами. Горожане назвали его Иванко-Крылатко за легкость и изящество украшения стальных изделий.

После каждого взлета бывают падения. Трудные времена не миновали и цех украшенного оружия. Прошли празднования юбилея отечественной войны и заказы на украшенное наградное оружие снизились. Производство сократилось до 40—50, а иногда до 10—20 штук в год. В 1834 году цех украшенного оружия закрыли, а мастеров перевели в другие цеха.

| Заботу о граверах и художественном промысле взял на себя Павел Петрович Аносов (изобретатель булата и дамасской стали). В начале 1810-х он строил фабрику, потом был там директором, а позже — управляющим Златоустовским горным округом. Используя современную терминологию, П. П. Аносов — первый топ-менеджер Златоустовской оружейной фабрики. Он добивался общественных заказов на изготовление украшенного оружия, затем расширил ассортимент выпускаемой продукции с целью сохранения производства гравюры. При П. П. Аносове цех украшенного оружия стал выпускать предметы быта: столовые ножи и вилки, подносы и ларцы, подсвечники, шкатулки и тому подобное. |  |

Мировую известность Златоустовская гравюра на стали получила в 1829 и последующие годы, став постоянным участником промышленных выставок. В конце 19 века появился новый метод нанесения рисунка на изделие — штамповка: изображение получали, делая оттиск печатью из мастики. В большом количестве появились низкопробные изделия, изготовленные этим методом. Так начался большой период упадка промысла. В начале 20 века художественная промышленность и некоторые народные промыслы были охвачены модерном, который оказал пагубное влияние на Златоустовских мастеров. Появились безделушки на потребу салонов. Искусственное придумывание каких-то особых сложных форм, превращало вещь в бессмыслицу. Творческий кризис вылился в очередное закрытие цеха украшенного оружия в 1909 году.

В 1919, в тяжелейших условиях, цех начал выпускать холодное оружие для Красной Армии. Отступавшие колчаковцы разорили фабрику. Оборудование вывезли в города Сибири. Художественные изделия из граверного цеха, обладавшие исторической ценностью, исчезли. В 1920 в Златоусте побывал М. И. Калинин. На митинге им была озвучена задача, поставленная Советским правительством: возродить искусство гравюры, максимально приблизить и ввести ее в быт народа.

|

АРБАЛЕТ |

АРБАЛЕТ (франц. arbalete, от лат. arcus — лук и ballista — метательный снаряд), самострел, метательное оружие в виде мощного лука, укрепленного на деревянной ложе (станке), что позволяет вести более точную стрельбу, принципиально отличаясь от лука по способу прицеливания.

Стрельба из арбалета ведется болтами (англ. bolt — стрела) — это короткие стрелы с кожаным или деревянным оперением (или без него). Первые арбалеты в европейских войсках появились в 9 в. В 1139 Папа Римский на втором Латеранском соборе предал арбалет проклятию как «богопротивное оружие» и предложил исключить его из вооружения христианских войск. Однако в последующие десятилетия 12 в. арбалеты не только не вышли из употребления, но напротив, получили повсеместное признание. Отказываться от них начали лишь в 16 в. по мере все большего распространения и совершенствования огнестрельного оружия, хотя германские ландскнехты использовали арбалет до конца 16 столетия, а британские стрелки воевали им даже в 1627. Средневековый арбалет состоял из деревянной ложи с прикладом, позволявшим вскидывать его на плечо. В ложе был устроен продольный желобок, куда клали короткую тяжелую стрелу (болт). К противоположной прикладу оконечности ложи прикрепляли лук, сделанный из рога, деревянных пластинок, стянутых жилами, либо из стали. Крепкую толстую тетиву обычно сплетали из воловьих жил или пеньки. Натянуть ее руками было очень сложно.

В зависимости от способа взведения тетивы средневековые арбалеты делились на три основных типа. У наиболее простого тетиву натягивали с помощью приставного железного рычага, называвшегося «козья нога». У более мощного арбалета тетиву натягивали зубчатым механизмом. А самым грозным и дальнобойным стал арбалет, снабженный воротом — блочным устройством с двумя рукоятками.

Каждый последующий из названных типов был совершеннее предыдущего, но требовал больше времени на перезарядку. Поэтому численно преобладали арбалеты первого типа. «Козья нога» висела на толстом широком кожаном поясе, соединенная с ним металлическими заклепками. Ею цепляли тетиву, ногой упирались в стремя на конце ложи за луком и, откидывая корпус назад, взводили арбалет в боевое положение. От случайных выстрелов избавлял предохранитель, а специальная защелка не позволяла стреле выпадать из арбалета при опускании его вниз.

На Руси арбалеты назывались самострелами. Они были известны здесь с 10 в. Самострел на Руси представлял собой небольшой, сделанный из рога или железа лук, крепившийся к деревянной ложе, на которой в имеющийся желобок закладывали короткие, кованые из железа болты. Натянутая тетива цеплялась за рычаг-спуск, нажимая на который стрелок спускал тетиву.

Позже самострелы стали подразделяться на ручные и станковые. Ручной самострел натягивался с помощью стремени (железной скобы для упора ногой, или ворота), а спуск производился простейшим спусковым устройством. Станковый самострел устанавливался на особом станке (раме) с колесами. В нем применялся стальной лук и толстая тетива из веревки или воловьих жил, для взведения которой использовалось зубчатое приспособление — самострельный коловорот. Введение коловоротов представляло собой крупное усовершенствование в устройстве самострелов, так как для натягивания тетивы самострелов, создававшихся в 12-14 вв., привлекалось до 50 воинов.

В 16 в. самострелы на Руси теряют свое значение из-за развития огнестрельного оружия.

В европейских войсках арбалеты служили долгое время параллельно с огнестрельным оружием, потому что по меткости не уступали первым его образцам и кроме того обладали бесшумностью; они состояли на вооружении в Западной Европе до конца 16 столетия.

Во время мировой войны 1914-1918 германцы применяли станковый арбалет в качестве гранатомета. Весь этот арбалет со станком был сделан из стали. Лук — рессорной конструкции, тетива — из стального троса; впереди рессоры имелась опорная перекладина, чтобы не было лишних напряжений лука и тетивы. Натягивали лук при помощи вращающейся рукоятки: при этом на вал наматывалась бечевка и тащила ползун тетивы до остановки на шептале спускового механизма. Силу натяжения лука, а следовательно, и дальности стрельбы можно было регулировать.

В нынешнем столетии арбалет иногда проявлялись как боевое оружие в национально-освободительных войнах, чаще всего они использовались в качестве самострела-ловушки.

С середины 50-х гг. в странах Запада развивается арбалетный спорт. Именно современные спортивные модели послужили образцом для создания боевых арбалетов. По своим габаритам и весу они близки к автоматам и пистолетам-пулеметам. Часто делаются разборными, что упрощает их транспортировку и маскировку.

За последнее время интерес к арбалету как к альтернативе огнестрельному оружию для решения некоторых специальных задач вновь возрос. Объясняется это в первую очередь совершенствованием конструкции самих арбалетов. Использование легкого пластика для изготовления ложи, современных легких материалов для лука позволили существенно снизить вес арбалета, а в некоторых образцах сделать его складным.

Приклады арбалета бывают как постоянными, так и откидными. Имеется целый набор оптических, лазерных и коллиматорных прицелов. Луки боевых арбалетов изготовляются из композитных материалов, тетиву к ним иногда крепят с помощью системы небольших блоков. Взведение ее осуществляется по-прежнему вручную, посредством стремени либо небольшого ворота. Прямо к ложе арбалета крепят от 3-х до 6-и стрел из металла или пластика. Имеются стрелы, снабженные взрывными и зажигательными снарядами, срабатывающими от взрывателей ударного действия. Спусковой механизм у всех моделей боевых арбалетов размещен в рукоятке пистолетного типа.

Современные образцы боевых арбалетов приняты на вооружение силами специальных операций во многих странах мира. По некоторым характеристикам арбалет опередил огнестрельное оружие в специфических условиях применения.

Дальность эффективной стрельбы зависит от материала и величины лука, материала тетивы, применяемой стрелы, используемого прицела. В боевых арбалетах применяют луки композитные или из высокоупругих легированных стальных сплавов. Их энергетическая емкость зачастую превосходит дульную энергию пули «парабеллумовского» патрона 9х19 мм, выстреливаемой из пистолета или пистолета-пулемета. К тому же боевая стрела, обладая великолепными аэродинамическими качествами, медленнее теряет энергию в полете, чем большинство пуль. В целом боевой арбалет превосходит по кучности и точности стрельбы на дистанции 50-100 метров большинство пистолетов-пулеметов, сохраняя эффективность стрельбы до 150 м. Что касается убойного действия стрел, оно достаточно велико и при попадании в жизненно важные органы противник погибает мгновенно. Однако у стрел есть и другое преимущество — использование специальных неизвлекаемых наконечников гарантирует тяжелое ранение противника. Опасны стрелы и для бронежилетов, в которых не используются стальные (керамические) пластины. Дело в том, что чрезвычайно острый наконечник не рвет, а раздвигает нити защитной ткани и стрела с таким наконечником «раздвинет» тканевый бронежилет и достанет его носителя. Боевой арбалет применяется как многоцелевое устройство. Помимо скрытного уничтожения противника, он используется для преодоления препятствий, так как с его помощью можно протянуть тонкую, но прочную нить через реку или пропасть. Таким же образом забрасываются проволочные антенны на деревья или здания для увеличения дальности связи находящейся в тылу противника группы специального назначения с «большой землей». С помощью арбалета можно установить подслушивающие устройства и разведывательно-сигнализационные приборы на объекте, проникновение к которому обычным способом невозможно. Арбалетом добывают пропитание, охотясь на животных и сбивая плоды с высоких деревьев. По универсальности он значительно превосходит огнестрельное оружие.

Про бесшумность арбалета можно сказать, что звук работы его частей существенно ниже, чем при выстреле из пневматической винтовки. Отсутствие соприкасающихся металлических деталей устраняет лязг, характерный даже для самых совершенных образцов бесшумного огнестрельного оружия. Силы специальных операций рассматривают арбалет как боевое оружие в первую очередь благодаря его исключительной малошумности. Таким образом, арбалет сегодня все увереннее занимают подобающее место в арсенале подразделений специального назначения.

|

Арбалет XVIII века |

Главные торги месяца, которые пройдут в Гелосе 29 октября, на этот раз именуются "Охотничьим Аукционом" и представляют расширенную подборку предметов декоративно-прикладного искусства, оружия и живописи на охотничью тематику. Учитывая прогнозируемое сезонное оживление на рынке, Аукционный дом "Гелос" постарался разнообразить предлагаемую коллекцию предметами, сочетающими высокий художественный уровень исполнения с исторической ценностью. Так, одним из лотов стал охотничий арбалет, Германия XVIII век. Старт лота 23000 руб.

Главные торги месяца, которые пройдут в Гелосе 29 октября, на этот раз именуются "Охотничьим Аукционом" и представляют расширенную подборку предметов декоративно-прикладного искусства, оружия и живописи на охотничью тематику. Учитывая прогнозируемое сезонное оживление на рынке, Аукционный дом "Гелос" постарался разнообразить предлагаемую коллекцию предметами, сочетающими высокий художественный уровень исполнения с исторической ценностью. Так, одним из лотов стал охотничий арбалет, Германия XVIII век. Старт лота 23000 руб.

|

сабля Бонапарта |

В отделе антикварного оружия в Аукционном Доме «Гелос» сейчас находится уникальная вещь, заполучить которую мечтает любой коллекционер. Это сабля, которая по последним данным экспертизы с 1805 по 1812 год принадлежала Наполеону ![[увеличить фотографию]](http://gelos.ru/month/nov2003/thumbs/172a.jpg) Бонапарту. Клинок был изготовлен на Золингеновской мануфактуре «Братья Вайерсберг» в начале XIX века.

Бонапарту. Клинок был изготовлен на Золингеновской мануфактуре «Братья Вайерсберг» в начале XIX века.

Сабля имеет очень богатую и интересную историю.

Более двухсот лет предмет хранился в семейной коллекции г-на Штанева. Его предки принадлежали к одному из 30 древних дворянских родов Грузии, которые в XVII веке царь Вахтанг VI увел в Россию, чтобы спасти нацию от мусульманского влияния. Почти все они осели в России, и на протяжении двух веков представители этих семей находились на службе у русских царей. Интересный факт, связанный с этими событиями: в Отечественную войну 1812 года против Наполеона в составе русской армии сражались 30 генералов-грузин. Один из этих генералов, участвовавший во взятии Парижа, и был прадед ![[увеличить фотографию]](http://gelos.ru/month/nov2003/thumbs/172b.jpg) Шевкета Штанева. Из побежденного города он вывез трофейную саблю, которую впоследствии завещал своим внукам.

Шевкета Штанева. Из побежденного города он вывез трофейную саблю, которую впоследствии завещал своим внукам.

Много споров среди экспертов вызвала гравировка, которой декорировано лезвие сабли. На одной стороне клинка выгравирована надпись: «Великому Наполеону I Императору французов и королю Италии», на другой слова: «За честь и Отечество. I конно-егерский полк». По семейному преданию, оставляя саблю потомкам, старый генерал произнес слова, которые играют немалую роль в атрибуции предмета: «Сабля Наполеона. Привез из Парижа».

Изучением реликвии по просьбу владельца занялся кандидат исторических наук Н. Н. Тваури. В результате исследования были собраны документы о происхождении клинка: данные экспертизы французских специалистов, экспертное заключение научных сотрудников Исторического музея, заключение экспертов аукционного дома «Гелос», а также несколько документов, связанных с судебной тяжбой Штанева с правоохранительными органами. Выдержки из этих документов приводятся ниже.

Экспертное заключение от 15 сентября 2003 года гласит: «Вероятнее всего в 1805 году, когда Наполеон был коронован как король Италии, несколько боевых сабель с надписью «Великому Наполеону I Императору французов и королю Италии», на второй стороне «За честь и Отечество. I конно-егерский полк» на Золингеновской мануфактуре «Братья Вайерсберг» мастера из Золингена заказал полковник Меда – офицер французской армии, который участвовал во всех больших компаниях Империи. 9-го Термидора в лицо огнем ранил Робеспьера. За храбрость и заслуги перед Францией Наполеон наградил его титулом Императорского Барона». По мнению экспертов, тот в свою очередь преподнес одну из этих сабель Наполеону I.

Этого же мнения придерживается И.А. Абрамзон, который в одно время возглавлял отдел оружия Исторического музея города Москвы, и является всемирно признанным специалистом по оружию. «Судя по надписи, сабля могла быть подарена Наполеону в 1805 году, так как в этом году он стал королем Италии», - писал эксперт в заключении 14 сентября 1989 года.

С Абрамзоном согласны эксперты И. Муравей и Е. Щелчков: «Полоса сабли с надписью «Великому Наполеону I Императору французов и королю Италии», на другой стороне «За честь и Отечество. I конно-егерский полк», может быть частью сабли Наполеона I, после 1805 года, когда он стал королем Италии». Это мнение поддержал также князь Коте Чолокашвили, заведующий оружейным отделением Исторического музея Грузии, где в 60-е годы хранилась сабля.

В октябре 2003 было сделано еще одно заключение: «В данный момент известны три сабли с такой надписью. Одна хранится в частном салоне Парижа, вторая – в Историческом музее Москвы, третья – в коллекции Штанева…. Сабля имеет антикварную, историко-культурную ценность, представляет интерес для музеев и частных собраний России. Вывоз из России запрещен».

По мнению кандидата исторических наук Н.Н Тваури, с первой саблей ситуация довольно простая. Хозяин парижского салона утверждает, что именно его сабля – сабля полковника Меды. Причастность клинка к полковнику подтверждают сведения из архива Доктора Хютена. Надо заметить, что, настаивая на такой атрибуции сабли, владелец не знал о существовании в России двух других аналогичных клинков.

По вопросу принадлежности двух других экземпляров сабли Наполеону I , ясности в экспертных заключениях нет. В двух справках, которые выдал И. А. Абрамзон на саблю Штанева - сначала владельцу, а потом для судебного дела - содержится одно важное противоречие. В первом документе, как уже говорилось, он признает возможность факта дарения этого клинка Наполеону I в 1805 году, по случаю его коронования. Однако другое заключение, написанное во время судебных разбирательств Штанева с государством, гласит: «Этот клинок (Штанева) имеет большую научную, историческую ценность. В экспозиции Исторического музея займет место с уникальной саблей, принадлежавшей Наполеону I». По мнению Н. Н. Тваури, ключевые слова в этом документе: «займет место с уникальной саблей, принадлежавшей Наполеону I». Очевидно, что слова генерала «Сабля Наполеона. Привез из Парижа» в данном случае были проигнорированы.

Тваури провел окончательную и решающую атрибуцию сабли. Изучив заключения, выписанные на саблю Штанева в разное время различными экспертами, а также исторические сведения, которые играют в данной ситуации немаловажную роль, эксперт пришел к важному выводу. Историкам известно, что полковник Меда погиб под Москвой в бою с казаками атамана Платова. По словам Н. Н. Тваури, сабля, которую атаман Платов забрал у мертвого полковника Меда, вероятнее всего могла оказаться в Историческом музее, а не в Париже. А сабля Штанева, которую генерал привез в качестве военного трофея из Парижа, и есть та самая уникальная сабля Наполеона I, которая сейчас находится в аукционном доме «Гелос».

События 1985 – 1990-х годов:

В 1985 году Штанев передал саблю прадеда в Москву, где его знакомый должен был перевести надпись и, по возможности, определить приблизительную стоимость оружия. Через неделю знакомый приехал к Штаневу и предложил продать оружие капитану дальнего плавания – его знакомому – за $300000. Штанев не был готов расстаться с подарком прадеда и отказался продавать семейную реликвию. Через десять дней после этого - когда Штанев приехал в Москву за саблей - знакомый рассказал ему, что клинок был изъят 7-ом отделением милиции города Москвы. С этого дня жизнь Штанева превратилась в кошмар – началась полоса допросов. Его допрашивали: в 7-ом отделении милиции, на Петровке, 38, на Лубянке в КГБ. Более того, правоохранительные органы начали сбор компрометирующих Штанева материалов. По их же инициативе его хотели «лечить» в психиатрической больнице. О незаконных действиях сотрудников МВД Штанев писал Михаилу Горбачеву, Министру МВД, председателю КГБ, генеральному прокурору, генеральному секретарю ЦК КПСС, в Народный контроль. В конце концов, его усилия дали результат – клинок от сабли оказался в Историческом музее города Москвы, а рукоять от него Штанев смог забрать в КГБ. Только после четырех с половиной лет тяжбы в нарсуде Холм-Жирского района Смоленской области Штаневу удалось вернуть родословную саблю в семью. Однако на этом история не закончилась. Вскоре из его квартиры без взлома были выкрадены рукоять и ножны (клинок в то время хранился в Новодевичьем монастыре), а из архива суда исчезло «Дело о сабле». «Были компроментирующие материалы…», - так объяснил ситуацию судья, который вел дело Штанева. От событий 1985 – 1990-х годов осталась лишь запись в регистрационном журнале…

|

Peter Hofer Карабин кал. 416 Rugby Австрия |

|

Без заголовка |

|

разновидности щитов |

Рассмотрим круглый щит с кулачным хватом. Основной ореол распространения – Скандинавия. Время – «эпоха викингов» 9-10 век. В то время меч считался роскошью, доступной только богатым воинам и ярлам. Основным оружием были секиры и скрамасаксы. Бой обычно проходил в сомкнутом строю как на земле, так и на кораблях. Воины, благодаря своей хозяйственной и военной деятельности (гребля и т.д.), были достаточно сильными, с накаченными руками. Все вышесказанное оправдывает использование кулачного хвата. Посудите сами. Удар топором (секирой) очень массивен и инерционен. При кулачном хвате и круглой форме щита удар, пришедшийся в центр (на умбон) неминуемо слетает, благодаря повороту щита. При ударе в кромку также намного легче уходит в сторону. Если принять удар на жестко закрепленный щит (локтевой хват), то возможны травмы плеча, вырывание щита из рук и опрокидывание. При построении кромки щитов не упираются в локти, что также уменьшает травматичность. Благодаря кулачному хвату возможно менять дистанцию между воинами. При «сшибке» уменьшается травматичность. Так же (что не мало важно) кулачных хват позволяет держать противника на большем расстоянии, чем локтевой. Тем более такие сильные и выносливые воины, как скандинавы, могли спокойно держать щит таким хватом.

Со временем кулачный хват переходит в локтевой. Почему? Во-первых, достаточно тяжело долгое время сражаться таким образом. Во-вторых, с развитием оружия защита щитом с таким хватом ослабевает (легко пробить колющим ударом). В-третьих, все больше боев проходит на суше, чем на море (по сравнению с войнами скандинавов ). В-четвертых, конному воину очень сложно держать щит кулачным хватом. Все это привело к появлению сначала круглых щитов с локтевым хватом, а после и каплевидных.

У каплевидных щитов так же встречается два различных вида хвата: вертикальный и горизонтальный. Горизонтальный более приспособлен для пехоты, а вертикальный- для конного воина (благодаря такому хвату прикрывается туловище и нога всадника). Каплю неудобно использовать для «сцепки», но и защитная площадь у нее больше. Меняется тактика боя и капли (как и другие большие щиты с локтевым хватом) становятся на вооружении конницы и тяжелой пехоты. Круглый щит еще использовался некоторое время легкой пехотой, вплоть до 15-16 веков.

|

Кистени, булавы, дубины, палицы |

I. Определения.

1. Булава (лат. - bulla - шарик; mace) - ударное простое ручное холодное оружие, имеющее шарообразную или грушевидную головку (ударную часть, нередко снабженную шипами), насажанную на деревянную или металлическую рукоять (стержень). Длина около 50 -80 см. Булава с каменной головкой появилась в эпоху неолита. В дальнейшем булава с головкой из металла имела широкое распространение на мусульманском Востоке и в странах Западной Европы, начиная с XIII в. до XVI в. Булава с шаровидной головкой имела хождение на Руси (в XIII - XVII вв.), но постепенно утратила боевое значение и стала символом власти военачальника. Иногда булава выступала в роли символа власти у некоторых народов, например, у турецких пашей, польских и украинских гетманов, казачьих атаманов. Полагают, что булава является первым, специально изготовленным видом оружия. Свое происхождение она ведет от необработанной палки и камня, который человек хватал тогда, когда нуждался в оружии. Эффективность камня увеличивалась, если он был укреплен на конце палки. Не все булавы имели круглое навершие. Часто их действенность усиливалась острыми ребрами или наконечником, так что булава начинала походить на боевой молот или топор. В конце концов, булавы начали изготавливать полностью из металла.

2. Дубина - самое древнее ударное холодное оружие, сохранившееся до наших дней. Имеет прямой или чуть изогнутый стержень, одинаковый или мало различающийся на разных участках по толщине, иногда с утолщением и утяжеленным ударным концом. Древние дубины изготавливались из дерева, к концу их крепился камень. В XX в. получила широкое распространение в ряде стран как гражданское и полицейское холодное оружие. Они изготавливаются из резины и других пластических материалов и обладают незначительной гибкостью. Корпус современных - обычно цилиндрический толщиной 1,5-2,5 см, длина гражданских дубинок заводского изготовления 25-40 см, полицейских - 40-50 см и более. Рукоятка снабжается ременной петлей, некоторые образцы имеют металлический наконечник или внутренний стержень.

3. Дубинка - простейший вид палицы. Состоит из рукояти к рабочей части в виде утолщения или набалдашника. Рукоять и набалдашник составляют единое целое. Один из наиболее архаичных видов оружия.

4. Палица (club) - простейшее ударное холодное оружие, известное с эпохи палеолита и применявшееся как для удара рукой, так и для метания на расстоянии в голову и тело противника. Представляла собой тяжелую дубину массой до 12 кг из прочного дерева, иногда с окованным металлом и снабженным острыми шипами ударным концом. Длина палицы до 1,2 м, ударный конец толще другого в 3-5 раз. Под название "ослоп" применялись древнерусскими воинами, на ее базе развились другие оружия этого вида: булава, пернач, шестопер, бумеранг и т.п. На тонком конце палицы, служившем рукояткою, обычно закреплялась петля.

II. Разновидности и страны.

1) Европа.

А) Брус - древнерусское ударно-дробящее холодное оружие со стержнем и ударной частью, навершие призматической формы (по существу разновидность булавы).

Б) Буздыхан (буздуган - молдавск.) - ударное топорообразное холодное оружие типа шестопера с числом перьев более шести.

В) Колбен - турнирная рыцарская палица, имела форму многогранника, расширяющегося к концу. Рукоять с круглой головкой отделялась от рабочей части нодусом. Изготавливалась из твердых пород дерева. Общая длина до 80 см.

Г) Моргенштерн (morgenshtern - немецк. - утренняя звезда) - название ударного оружия с шаровидной, боевой поверхностью снабженной металлическими шипами. Это название могло применяться к булавам, палицам, кистеням.

Д) Морнингстар (англ. - утренняя звезда) - булава, усиленная шипами.

Е) Мэйс (мэйз) - английское название булавы или шестопера.

Ж) Ослоп - древнерусское название палицы.

З) Пернач (пернат) (flanged mace) - ударно-дробящее холодное оружие, разновидность булавы, отличается от нее наличием на ударной части головки металлических пластин (перьев, щитков) (от 4 до 14) торцом прикрепленных к рукояти. Служит боевым оружием, а также знаком власти военачальников. В XVI - XVII вв. изготавливался длиною около 50 см, имел железную головку диаметром 15 см и с 14 перначами. У казачьих атаманов использовался как знак власти до гражданской войны в России 1918-1920 гг.

И) Скипетр - булава или буздыхан, утратившие свое первоначальное значение и являющиеся символом власти.

К) Шестопёр - ударно-дробящее холодное оружие, состоящее из головки с шестью симметричными перьями, насажанного на рукоять. Распространен был в России в XV - XVII вв., назначение то же, что и у пернача. Как знаки власти нередко украшались чеканкой, драгоценными металлами и камнями.

Л) Червленый вяз (древнерусск.) - крашеная дубина, налитая свинцом.

2) Китай.

А) Бан - дубинка с рабочей частью на одном или обоих концах.

Б) Лянь - дубинка с граненой рабочей частью длиной 105-115 см.

В) Убан - палица длиной 150-160 см с круглой рукоятью в центре и двумя овальными рабочими частями по 45-50 см длиной. На каждой рабочей части имеется по 50 заточенных зубьев. Они располагаются в 6 рядов по 8 штук (их длина 1-2 см) и два, смотрящие в разные стороны, на торце (их длина 4 см).

Г) Фанг - дубинка с крюком. Изготавливалась цельнометаллической.

3) Япония.

А) Ерибо - восьмигранная дубинка.

Б) Консайбо - облегченный вариант тэцубо. Представлял собой палку из твердого дерева, укрепленную железными полосами и часто с тяжелыми железными заклепками в дальней части.

В) Тэцубо - палица весом от 1 до 9 кг. Был сделан из цельного куска железа удлиненной формы, близкой по форме к палке. Это оружие могло быть разной длины и ширины, с круглым, шестиугольным или восьмиугольным поперечным сечением. Чаще всего толщина была наибольшей на конце, постепенно уменьшаясь к рукоятке. Часто была с шипами разнообразной формы. Попала в Японию с Азиатского континента. Техника работы с тэцубо называется тэцубо-дзюцу, или искусство работы с железной палкой. Большой вес был неотъемлемым свойством этого оружия, совершенства в работе с ним могли достичь только самые физически сильные воины. Такое оружие могло быть использовано как конным, так и пешим воином. Остается неизвестным, была ли работа с тэцубо официально признана и формализована в какой- либо рю (школу). Возможно, право использования этого оружия было просто отдано тем, у кого было достаточно силы, чтобы его носить и с ним работать.

4) Индия.

А) Гада - булава, состоящая из круглой тяжелой каменной головки и длинной тонкой рукояти. Использовалась в Северной Индии как тренировочное оружие для развития мышц.

Б) Карела - большая тяжелая дубина. Употреблялась на юге Индии как тренировочное оружие для развития мышц.

В) Черувати - короткая палка.

Г) Экка - большая тяжелая дубинка в виде цилиндра с рукоятью длиной более 200 см и диаметром 7-8 см. Использовалась как тренировочное оружие для развития мышц.

5) Индейцы Северной Америки.

А) Индейская боевая дубинка - плоская, деревянная дубинка. Была изогнутой и более широкой на конце. В изгиб, на внешней стороне, вставляли кремневое острие, позже металлическое.

Б) Флопхит - палица индейцев апачи. Состоит из деревянной рукояти и рабочей части, представляющей собой камень в кожаном мешке. Похожие палицы назывались - атасса, пума.

6) Разное.

А) Договой мо - эвенкийская дубовая палица.

Б) Корч - дубинка, выполненная из вырванного с корнем дерева.

В) Та иаха - полинезийская дубинка в виде расширяющегося кверху ромба с удлиненной рукоятью.

Г) Чехпар - казахская дубинка в виде тонкой длинной палки с естественным утолщением на конце.

Д) Чокмор - киргизское название палицы.

|

Палица |

О какую штуку откопала =))

О какую штуку откопала =))

|

Приглашение) |

Если вы читаете эту рекламу, значит вы давно уже хотите перенестись в иные времена, разобратся в том, как все происходило или же построить историю самому. Вам никогда не приходило в голову мысли, что вы родились не в то время, когда хотели? "Ах"-думали вы: "Родится бы на несколько веков пораньше, поучаствовать в турнире за руку дамы сердца, стать королем, сжечь парочку магов на костре". Поздравляю! Теперь вам предоставилась такая возможность! Не упустите шанс побывать в средневековье и разобраться в тайнах того времени!!!

Приглашаю вас на ролевую, на которой вы можете стать кем угодно: Рыцарем, оборотнем, кардиналом, ребенком с улиц, придворным, королем, королевой и многими другими! Ваша фантазия неограничена, а этот форум поможет ей воплотиться в реальность)

Приходи!

Те давние, долгие годы...

www.middleages.fastbb.ru

|

шашка казачья золоченная |

Шашака казачья, нижних чинов, образца 1881 года, золоченная, украшенная гравировкой в Златоустовских традициях. Производится серийно. Клинок стальной, малой кривизны, однолезвийный, к концу клинка - обоюдоострый, с одним широким долом. Эфес кавказского типа - состоит из одной рукояти, без дужки. Рукоять шашки казачей деревянная черного цвета, пропитанна битумным лаком, нижняя и верхняя часть из цветного металла. Ножны шашки деревянные, обтянутые кожей, с латунным прибором: устьем, наконечником и одной гайкой с кольцом для ремней портупеи на выпуклой стороне. Характеристики казачьей шашки: общая длина 953 мм, длина клинка 813 мм, наибольшая ширина клинка 32±5 мм, толщина клинка 6,5±0,5 мм. ![]()

|

Антикварное оружие на аукционах мира |

Во всем мире коллекционирование старинного и редкого оружия является престижным. В Европе коллекционирование оружия началось еще в эпоху Ренессанса – с XV в. Постепенно малые коллекции перерастали в родовые военные арсеналы. Именно с этого времени европейские орудия начали превращаться в подлинные произведения искусства. Над их оформлением стали работать профессиональные художники, делавшие эскизы для мастеров-оружейников. В XVII–XIX вв. в Европе и России были собраны основные крупнейшие оружейные коллекции. Например, одно из лучших собраний мира в петербургском Эрмитаже базируется на коллекции, начало которой было положено еще императором Николаем I.

Сегодня оружие собирают политики и бизнесмены. Известно, что одна из лучших европейских коллекций огнестрельного оружия принадлежит президенту швейцарской часовой компании Longines Вальтеру фон Кенелу (Walter von Kenel), а самое известное собрание наградного оружия находится в Управлении делами президента РФ.

Ведущие аукционные дома Sotheby's и Christie’s проводят торги антикварным оружием один-два раза в сезон, Bonhams в два раза чаще. Приобрести современные охотничьи ружья в эксклюзивном исполнении от известных европейских марок James Purdey & Sons, Holland & Holland and Boss & Co., изысканные дуэльные наборы или сделанные вручную специальные модели холодного оружия можно практически на каждом аукционе. Для этого не надо быть миллионером, потому что цены на подобные изделия довольно демократичны – от £200 до £7000. Другое дело – личное оружие известных людей и предметы высокой исторической ценности. Таких сверхдорогих образцов коллекционирования аукционеры ждут годами. Они встречаются очень редко даже на мировых аукционах первой десятки и цены на них зачастую достигают шестизначных чисел.

|

Без заголовка |

Семиствольный кремневый револьвер. Оружейная мастерская Dunderdale & Mabson. Около 1800.

Семиствольный кремневый револьвер. Оружейная мастерская Dunderdale & Mabson. Около 1800.Эстимейт £15–18 тыс.

продан за £15 тыс.

|

Револьверы |

В начале XIX в. сложилась исключительно удачная ситуация для изобретения револьвера. Уже был изобретен вращающийся барабан, нарезной ствол и зарядная камора, вставляемая с казны. Толчком к созданию револьвера послужило изобретение ударно-капсюльного замка, а также применение ударного состава для воспламенения заряда.

Создателем первого в мире револьвера был американец Самюэль Кольт. В 1836 г. он предъявил миру свое творение револьвер «Паттерсон» и этим открыл эру револьверов в истории огнестрельного оружия.

Изобретатели всех мастей кинулись осваивать новые перспективы, которые открыл им Кольт – и зачастую в весьма нестандартных направлениях. Например, были созданы так называемые бюндельревольверы, или пепербоксы («перечницы»). Второе название как нельзя более оправдывало их внешний вид. В этом оружии скорострельность достигалась вращением связки (нем. Bündel) из нескольких стволов. Правда, заряжались они с дула, а потому быстро ушли со сцены.

Постепенно ударно-спусковые механизмы становятся самовзводными, а корпуса монолитными. Оружие потеряло в размерах и массе, но приобрело мощь, скорострельность и меткость.

Следующим этапом в истории револьверов было изобретение унитарного патрона. Впервые подобную конструкцию предложил еще в 1827 г. немецкий оружейник Дрейзе, но в силу ее громоздкости она не получила распространения. В 1853 г. француз Казимир Лефоше предложил использовать шпилечный патрон с металлической гильзой. Эта идея привела к появлению в 1861 г. патронов центрального воспламенения. Конструкцию патрона «светлого будущего» предложил француз Поте, а усовершенствовал англичанин Боксер.

Истинно американское оружие попало в Европу, в результате чего во второй половине XIX в. совершенствование револьверов пошло по двум направлениям – американскому и европейскому. Для американских револьверов было характерно использование патронов кругового воспламенения и ударно-спускового механизма одинарного действия. Европейцы же применяли шпилечные патроны и патроны центрального воспламенения, а также отдавали преимущество самовзводу. Правда, такое разделение существовало недолго, и вскоре грани между американскими и европейскими револьверами стерлись.

В отличие от пистолетов, источником энергии в револьверах служит мускульная сила стрелка, которая через ударно-спусковой механизм передается барабану. После выстрела стреляная гильза остается в барабане, поэтому приходится тратить отдельное время на то, чтобы освободить при помощи экстрактора барабан от гильз и зарядить его заново.

Револьверы были исключительно надежны и просты по своей конструкции, но все попытки создания автоматического револьвера потерпели неудачу. Незначительное увеличение скорострельности стоило потери их основных преимуществ.

Одним из важнейших качеств является постоянная готовность револьвера к стрельбе – бери в руку и стреляй, что является одним из основных показателей при выборе оружия личной самообороны. Кроме того, револьвер менее требователен к патронам – возможно как использование патронов различной мощности, так и патронов с дымным порохом.

|

Рапира. |

Рапиры brettes (бретты)

Длина клинка рапиры около 0,9-1,1м, но могла быть и значительно длиннее. Например разновидность рапиры для правой руки вердюн (vеrdun) достигает длины почти в 1,5 м. Такие рапиры пользовавшиеся громкой славой среди дуэлистов (бретеров)(бретты)

Длина клинка рапиры около 0,9-1,1м, но могла быть и значительно длиннее. Например разновидность рапиры для правой руки вердюн (vеrdun) достигает длины почти в 1,5 м. Такие рапиры пользовавшиеся громкой славой среди дуэлистов (бретеров) 18-го века назывались также фламбержами (flamberges). Вообще между шпагой и рапирой так же как между шпагой и палашом, палашом и мечом в некоторых случаях весьма мало различий в переходных образцах. Рапира могла иметь рубящее лезвие значительной ширины, и иметь значительный вес, а могла и не иметь рубящего лезвия и быть весьма легка. Часто при смене владельца точно так же как и при смене владельцев мечей и шпаг укорачивалось лезвие, а в других случаях и менялся клинок на более длинный, широкий или узкий, с одним или двумя лезвиями или вовсе без них.

Поздние французские рапиры 1720-1730 годов.

Первые итальянские рапиры отличаются очень глубокой чашечкой, имеющей форму почти половины яйца; верхний край окаймлялся простым выпуклым металлическим шнурком. У испанских рапир чашечка менее выпуклая даюая больший круг защиты. Скоро чашечки стали прокалываться множеством отверстий имеющими цель задержать острие клинка противника. Отверстия образовывали ажур, так что некоторые гарды представляли собой стальное кружево. Подобные рапиры или бретты всегда употреблялись вместе с оружием правой руки, при этом гарда даги часто копирует форму гарды шпаги (рапиры) правой руки. Вообще шпага левой руки в разные времена имела длину от 0,4 м, до почти 0,6 м, и фактически вышла из употребления около середины 17-го века, хотя испанцы и итальянцы применяли ее гораздо дольше.

Слева направо, итальянская (мастер Джованни Антонио), и испанские рапиры (мастер Жуан Мартинец).

Поздняя придворная рапира с трубкой из фарфора.

Поздние придворные рапиры характеризуются сплошь позолоченными, серебряными или вычурно украшенные легкими гардами, с трубками как из дерева так и из слоновой кости, сердолика, оникса и даже из саксонского фарфора. Некоторые шпаги (рапиры) имеют гарды, полностью высеченные из слоновой кости Естественно такое вдребезги разлетающееся от первого же удара «оружие», и не считалось оружием, его в насмешку называли des excuses. Стоит отметить, что в Западной Европе было создано громадное многообразие форм шпаг и рапир, которые привести полностью просто нет возможности. К сожалению, несмотря на громадную территорию и множество окружающих с Запада Русь культур мы не отметились ни единой национальной формой шпаг или рапир.

|

Парадная булава, 2 пол. XVIIв.

Парадная булава, 2 пол. XVIIв.