Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://it-is-nice.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??d5e80100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Идеальный дворец в Отериве, созданный обычным почтальоном |

Кто из нас не хотел бы жить во дворце? А Жозеф Фердинанд Шеваль, почтальон из французского городка Отерив, взял и построил для себя настоящий дворец.

Родился Фердинанд Шеваль в 1836 году в посёлке Шарм-сюр-Лэрбасс. Он рос молчаливым мальчиком, однако любил мечтать. Многие в нём отмечали такое качество, как настойчивость. Тем не менее, Фердинанд, как и большинство его сверстников из бедных семей, не смог получить даже полноценного школьного образования и уже в 13 лет устроился на свою первую работу в пекарню.

В Отерив Шеваль переехал, будучи зрелым человеком. К тому времени он был женат, и, чтобы содержать семью, стал работать почтальоном. Территория, по которой ему приходилось разносить письма, была обширной. К тому же гористая местность, через которую чаще всего проходил его путь, изобиловала необычными по форме и окраске камнями. Их здесь оставило некогда доходившее до этого уровня море.

В какой-то момент Шеваль понял, что можно собирать эти чудесные камни для постройки собственного замка. Он решил, что просто обязан стать архитектором, если природа его наделила прекрасными строительными материалами.

Сначала он набирал камни в сумку, а потом обзавёлся тележкой и свозил бесплатный стройматериал в собственный сад. Вероятно, уже в те дни соседи начали считать почтальона чудаком. А поделись он своим замыслом с кем-либо из них, его бы вообще подняли на смех. Однако у Шеваля были такие качества характера, которые позволили воплотить самую смелую мечту в реальность.

Естественно, нанять дипломированного архитектора простому сельскому почтальону было не по карману. Да и зачем? Фердинанд сам был архитектором-самородком. К тому же его религиозные познания простирались далеко за пределы протестантства и католицизма, которые преобладали на территории Франции. В здании, которое вручную возводилось камень за камнем, прослеживаются характерные буддийские мотивы. И, пожалуй, они превалируют.

Но общий замысел дворца таков, что здесь присутствуют почти все архитектурные и конфессиональные направления. Это видно даже по скульптурам, которыми украшено строение снаружи. Здесь египетские боги соседствуют с католическими святыми. А внутри дворца есть и мечеть, и храм Девы Марии.

Кроме того, и на наружных стенах, и в интерьерах можно увидеть как изречения Будды, так и слова Иисуса Христа. А завершая строительство, создатель дворца дополнил его следующей более чем философской надписью: "Пусть теперь за работу принимается более упорный, чем я". Таким вот неординарным человеком был этот Жозеф Фердинанд Шеваль.

Естественно, на возведение столь грандиозного сооружения своими руками в одиночку у почтальона ушло несколько десятков лет. По некоторым источникам, он потратил на строительство 33 года, а ведь заложил первый камень Шеваль, когда ему исполнилось уже сорок три. Трудился он, не покладая рук, ежедневно. Строил, порой даже ночами, освещая площадку масляной лампой. Так текли день за днём, год за годом…

Получается, что завершил Фердинанд своё творение, будучи уже не молодым и энергичным, а весьма пожилым человеком. Поэтому и озаботился созданием двух склепов в подвале дворца – для себя и супруги.

Однако государственные мужи не дали разрешения на захоронение вне кладбища. И вот тогда Шеваль снова взялся за мастерок. На этот раз он вручную выстроил склеп на территории кладбища и назвал его "Усыпальница молчания и бесконечного покоя".

Строительство этого сооружения заняло у Фердинанда восемь лет. После этого судьба дала ему ещё год жизни. Гениальный архитектор и строитель, в прошлом – сельский почтальон, он почил в возрасте 88 лет. По тем временам, в сравнении с другими европейцами, он был долгожителем.

У творения архитектора-самородка нашлись истинные поклонники. Причём среди них были настоящие мэтры искусства, такие как Пабло Пикассо. И хотя дворец ещё при жизни Шаваля привлекал туристов, но именно благодаря французской богеме он обрёл статус исторического памятника. И сегодня идеальный дворец Шеваля по праву причисляют к шедеврам так называемой наивной архитектуры. из

|

|

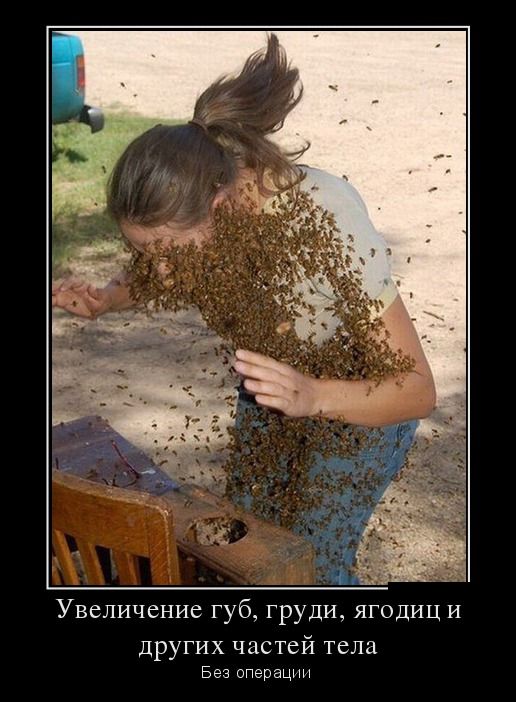

Суперское средство от ВАТНОСТИ ! |

В него входит большое количество углеводов и железа — эти вещества поднимут вас на ноги! из

|

|

Бартогай – мистический оазис в степях Казахстана |

Представьте только, среди пустынной, едва покрытой травой степи перед вами вдруг возникает зелень елового леса. Собственно говоря, и само название Бартогай с казахского переводится просто: "здесь лес".

В длину урочище простирается на целых 15 километров, его ширина в иных местах достигает 10 километров. А возникло это уникальное место между степью и горами Сюгаты благодаря реке Чилик.

Она приносит сюда влагу с ледников Заилийского Алатау. Напоив всю живность и растительность Бартогая, Чилик устремляет свои воды дальше – к реке Или, куда, собственно, и впадает.

Совсем рядом с урочищем, в ущелье, где протекает Чилик, видны следы былых землетрясений – огромные камни, которые скатились сюда с гор. Есть тут и ещё более древние отметины – выбоины, оставленные сползшим с вершин ледником несколько десятков тысячелетий тому назад.

Сам лес Бартогай также существует с очень далёких времён. Об этом свидетельствуют и найденные здесь многочисленные курганы. Как установили археологи, это захоронения древних племён Саков, живших на территории Казахстана в 8-3 веках до нашей эры. Возможно, именно они были прародителями сегодняшних казахов.

И урочище Бартогай молчаливо хранит в себе мистические тайны сакских племён, для которых это место было священным. Здесь они не только с почестями хоронили, но также отмечали праздники и проводили обряды.

Историки пытаются разгадать смысл погребальных обрядов древнего народа. Ведь обнаруживаемые повсюду вокруг курганов кольца, каждое из которых выложено из восьми камней, что-то должны значить. Сами круги составляют большой эллипс, опоясывающий курган. С западной стороны в эллипс, сложенный из маленьких колец, вклиниваются два больших круга, которые, в свою очередь, тоже образованы восьмью камнями.

Однако пока сложно сказать, почему сооружались именно такие конструкции и как проходили обряды. Впрочем, сакские курганы встречаются во многих местах Казахстана, и, значит, есть надежда, что рано или поздно находки археологов приоткроют завесу тайны.

А мы же в нашем виртуальном путешествии углубимся дальше в хвойный лес. Здесь живут птицы, даже соловьи и фазаны. Множество насекомых – от ос и муравьёв до цикад и бабочек. Из животных встречаются зайцы. А до строительства Бартогайского водохранилища в изобилии водились даже кабаны.

Водохранилище было построено в начале 80-х годов прошлого века. Выглядит оно по-настоящему впечатляюще. И всё же именно с его появлением часть урочища оказалась под водой, которая навсегда скрыла от любопытных многие тайны этого удивительного места. из

|

|

Бартогай – мистический оазис в степях Казахстана |

Урочище Бартогай (другой вариант написания – Бартугай) находится примерно в 180 километрах от Алма-Аты. И его по праву можно назвать одним из самых необычных мест Казахстана.

Представьте только, среди пустынной, едва покрытой травой степи перед вами вдруг возникает зелень елового леса. Собственно говоря, и само название Бартогай с казахского переводится просто: "здесь лес".

В длину урочище простирается на целых 15 километров, его ширина в иных местах достигает 10 километров. А возникло это уникальное место между степью и горами Сюгаты благодаря реке Чилик.

Она приносит сюда влагу с ледников Заилийского Алатау. Напоив всю живность и растительность Бартогая, Чилик устремляет свои воды дальше – к реке Или, куда, собственно, и впадает.

Совсем рядом с урочищем, в ущелье, где протекает Чилик, видны следы былых землетрясений – огромные камни, которые скатились сюда с гор. Есть тут и ещё более древние отметины – выбоины, оставленные сползшим с вершин ледником несколько десятков тысячелетий тому назад.

Сам лес Бартогай также существует с очень далёких времён. Об этом свидетельствуют и найденные здесь многочисленные курганы. Как установили археологи, это захоронения древних племён Саков, живших на территории Казахстана в 8-3 веках до нашей эры. Возможно, именно они были прародителями сегодняшних казахов.

И урочище Бартогай молчаливо хранит в себе мистические тайны сакских племён, для которых это место было священным. Здесь они не только с почестями хоронили, но также отмечали праздники и проводили обряды.

Историки пытаются разгадать смысл погребальных обрядов древнего народа. Ведь обнаруживаемые повсюду вокруг курганов кольца, каждое из которых выложено из восьми камней, что-то должны значить. Сами круги составляют большой эллипс, опоясывающий курган. С западной стороны в эллипс, сложенный из маленьких колец, вклиниваются два больших круга, которые, в свою очередь, тоже образованы восьмью камнями.

Однако пока сложно сказать, почему сооружались именно такие конструкции и как проходили обряды. Впрочем, сакские курганы встречаются во многих местах Казахстана, и, значит, есть надежда, что рано или поздно находки археологов приоткроют завесу тайны.

А мы же в нашем виртуальном путешествии углубимся дальше в хвойный лес. Здесь живут птицы, даже соловьи и фазаны. Множество насекомых – от ос и муравьёв до цикад и бабочек. Из животных встречаются зайцы. А до строительства Бартогайского водохранилища в изобилии водились даже кабаны.

Водохранилище было построено в начале 80-х годов прошлого века. Выглядит оно по-настоящему впечатляюще. И всё же именно с его появлением часть урочища оказалась под водой, которая навсегда скрыла от любопытных многие тайны этого удивительного места. из

|

|

Голубой ара — самый редкий попугай |

Местом обитания голубого ары является Бразилия. Голубой ара предпочитает селиться на равнинах с высокими посадками из деревьев или колючих кустарников, которые произрастают вдоль берегов рек. Также предпочитает в качестве поселения пальмовые рощи. Эти птицы вьют свои гнезда в больших дуплах старых деревьев.

Самка голубого ары откладывает яйца через каждые два-три дня. В течение 26 дней она высиживает их сама. Самец не принимает участия в этом процессе. Он в этот период кормит самку и следит за безопасностью своего семейства. После появления птенцов на свет их кормлением занимаются оба родителя. Перья у птенцов появляются лишь в возрасте четырех месяцев. И, тем не менее, даже оперившихся птенцов родители не покидают. Они продолжают кормить своих птенцов, пока те не достигнут возраста семи месяцев.

К сожалению, этот вид попугаев в настоящее время уже считается исчезнувшим и невозможно увидеть его в дикой природе. Последний самец, которого смогли заметить на просторах Бразилии, пропал в 2000 году. Правда, в середине девяностых годов ученые уже предпринимали попытку внедрить самку, взятую из частной коллекции, для сохранения популяции в дикой природе. Однако эксперимент не удался, птица привыкшая жить на всем готовом, вскоре погибла. Причиной гибели голубого ары в природе послужило следующее: вырубка деревьев табебуя караиба, отлов птиц, и африканские пчелы, которые заняли под свои гнезда практически все подходящие для гнездования дупла.

Для того, чтобы как-то сохранить и размножить популяцию голубого ары, представителей этих птиц стали разводить в неволе. Исходя из некоторых данных, в частных коллекциях по окончанию двадцатого столетия проживало около 70 птиц этого семейства. Существует опасность, что птицы не станут больше размножаться, так как они являются близкими родственниками между собой и тогда этот вид полностью исчезнет с лица земли.

В наши дни существует программа, по которой птенцов внедряют в дикую природу, защищая их от охотников. На данный момент ученые надеются, что к их программе по восстановлению популяции голубого ары в природе присоединятся хозяева частных коллекций имеющих этих птиц.

|

|

Ленсойс — белая пустыня Бразилии |

На северо-востоке Бразилии есть пустыня, которую считают самой белой в мире, она так и выглядит, даже из космоса. Ее площадь около 1,5 тысяч кв. км. Пустыня покрыта глубоким мягким, образующим дюны песком. Ярко белый песок там повсюду. Эта пустыня — национальный парк Ленсойс-Мараньенсис (Lençois Maranhenses).

Ленсойс — простыня по-португальски, местность назвали так, потому что она похожа на чисто белую постель. этот мир похож на мир снега и льда, но находится на самом экваторе, где стоит жара выше 30 градусов. Отражение от песка ослепляет и пронизывает кожу. Лагуны, которые так резко контрастируют в сезон дождей, в сухой сезон исчезают.

В сезон песка главную роль играют пески, а не голубые лагуны. Над пологими песчаными холмами стелятся дымки, похожие на туман, но это песок. Здесь постоянно дует сильный ветер с моря. Этот ветер имеет силу тайфуна, он переносит песок, создавая рябь, и осыпает его. Песок течет по склону как вода. Переносимый ветром, он создает красивые узоры на поверхности дюн. Волнистый рисунок покрывает всю территорию национального парка. Это произведение искусства создает сама природа в сезон песка.

Как образовался белый песок в пустыне Бразилии? Секрет белизны Ленсойса кроется в самом песке. При увеличении видно, что он прозрачный, круглый и сверкает подобно бриллианту. Это кварц, — вещество близкое хрусталю. Песок почти на 100% состоит из кварца, каждая песчинка отражает солнечный свет, потому белые дюны напоминают снежные вершины.

Кварц отслаивается от скал материковой части Бразилии и течение несет его к морю вместе с другими материалами. Течения на мелководье вдоль побережья переносили эти песчинки 10 тысяч лет. Это уникальное явление редко наблюдается в других местах. Под действием волн, мягкие частички разрушаются и исчезают, а твердые кварца остаются невредимыми. В результате такого процесса остается только кварцевый песок. Потом волны выносят его на берег, а сильные восточные ветра переносят дальше на сушу. Так образовались самые белые дюны мира.

В январе с моря на Ленсойс наступают облака, начинается сезон дождей. В национальном парке Ленсойс Мараньенсес сезон воды и сезон песка чередуются каждые шесть месяцев. На эту сухую землю выпадает более полутора тысяч мм дождя. И происходит поразительная перемена. Между дюнами везде появляются лагуны. Они захватывают главенствующую роль и начинается сезон воды. Самые белые дюны на земле теперь испещрены изумрудно-зелеными лагунами. Этот великолепный пейзаж — результат ветра, песка и дождя. Когда начинается сезон воды, словно ниоткуда в этих песках появляются животные.

|

|

Чудесные фотографии дикой природы |

Каньон Вермилион Клифс, Аризона

Национальный парк Катмай, Аляска

Гора Эванс, Колорадо

Баундари-Уотерс, Миннесота

Национальный парк Олимпик, Вашингтон

Аляскинский хребет, Аляска

Млечный путь, Орегон

Гора Уитни, Калифорния

Национальный Парк Маунт-Худ, Орегон

Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо

Гора Сахал, Вашингтон

Гора Бейкер, Вашингтон

Государственный заповедник Лава Бедс, Калифорния

Парк имени Марджори Стоунмен Дуглас, Флорида

Национальный парк Глейшер Бэй, Аляска

|

|

Почему волки любят выть на луну? |

Волчий вой – звуки животрепещущие. Окажись ночью в лесу в такой момент и наверняка тут же захочется убежать как можно дальше. Тем не менее, многим людям, которые живут недалеко от леса, периодически приходится слушать подобные завывания. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, почему же волки так любят выть на луну?

Объяснить, почему это происходит, не могут даже ученые. Существуют всевозможные гипотезы этого необычного явления, а также различные легенды и мифы. Например, на волков воздействуют световые излучения, гравитационное поле, инстинкты самого животного и тому подобное. Наиболее "страшной" является сказка о том, что ночью эти звери способны превращаться в оборотней. Само собой, верят в это лишь маленькие дети, а потому мы сразу списываем со счетов эту версии. Если верить специалистам, которые изучают этих четвероногих, то на самом деле волки могут выть в любое время и в любой день. И неважно, есть ли луна или небо заволочено грозными тучами. Однако точно известно, что "петь" эти животные любят именно в ночное время суток и объясняется это весьма просто – волк является ночным охотником и большая часть его жизни протекает именно в это время суток.

Теперь же попробуем узнать, зачем четвероногие это делают.

Причин несколько:

Если говорить об одном волке, то его вой служит для связи между членами его стаи. Таким образом животное как бы сообщает о своем местонахождении, пытается привлечь особь противоположного пола, говорит о состоянии своего здоровья, пытается созвать своих детенышей, подсказывает своей стае о появившейся в поле зрения добыче и так далее. На самом деле причин так много, что нам просто не хватит места, что бы рассказать о них всех, но общую мысль, мы надеемся, вы уловили.

А вот групповое песнопения может рассказать о состоянии стаи, о занятости данной территории, а также используется для сплочения особей в одном месте.

Существует одна интересная теория, которая была некогда выдвинута учеными. В ней говорится, что волки, как и многие другие четвероногие существа, совершенно не различают цветов, видя перед собой только белое и черное. Соответственно, луна для них в ночное время суток выглядит точно так же, как и солнце. Это оказывает довольно заметное влияние на них, в результате чего звери становятся раздражительными и даже агрессивными, поскольку сильно пугаются света.

Звуковые сигналы

Вот об этом, пожалуй, стоит рассказать более подробно. Дело в том, что данные четвероногие вкладывают различные значения в звуки, которые они издают. Например, сильное рычание может говорить об угрозе со стороны волка, а вот мать-волчица, общаясь со своими детенышами, нежно скулит. Кстати, волчицы вообще отличаются необычным поведением. Так, в сезон спаривания они жалобно воют, пытаясь привлечь внимание самца, однако когда тот отвечает им, они не идут ему навстречу — самец сам должен найти самку. В последние недели беременности и сразу после рождения детенышей волчица вовсе перестает издавать звуки. Тем не менее, как только волчата подрастают, мать начинает общаться с ними. Чаще всего она использует этакое фырканье, которое служит предупреждением для детей — мол, появилась опасность, быстро прячьтесь! И те прекрасно понимают "слова" матери, тут же скрываясь с глаз.

Матерые волки прекрасно умеют отличать вой своего конкурента, поэтому едва услышав его, тут же бросаются на встречу сопернику. Это их порой и подводит, ведь завывалой зачастую является хитрый охотник.

Стоит отметить, что опытные охотники хорошо разбираются в волчьем языке. Например, они прекрасно понимают, кто в данный момент воет (самец или самка) и что означает песнопение. Тем не менее, волчий вой за многие столетия до конца не был изучен. Так, до сих пор точно не известно, как особи сигнализируют друг другу о начале групповой охоты.

Очень интересно, что волки далеко не всегда демонстрируют свой оскал и злые намерения по отношению к другим участникам стаи или прочим животным. Так, обычно они выражают дружелюбие и, более того, пытаются установить контакт. Однако если это не находит взаимопонимание, то в ход пускается рычание и появляется оскал. Это также говорит об изменении настроения животного.

|

|

ДУРАК И БЕРЁЗА. Русская народная сказка |

Дурак увидал и говорит:

- И я, братцы, поведу своего быка продавать.

Зацепил быка веревкою за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла старая, сухая береза; ветер подует - и береза заскрипит.

"Почто береза скрипит? - думает дурак. - Уж не торгует ли моего быка?"

- Ну, - говорит, - коли хочешь покупать, - так покупай; я не прочь продать! Бык двадцать рублев стоит; меньше взять нельзя... Вынимай-ка деньги!

Береза ничего ему не отвечает, только скрипит, а дураку чудится, что она быка в долг просит.

- Изволь, я подожду до завтра! Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой.

Вот приехали умные братья и стали спрашивать:

- Ну что, дурак, продал быка?

- Продал.

- За дорого?

- За двадцать рублев.

- А деньги где?

- Денег еще не получал; сказано - завтра приходить.

- Эх ты, простота!

На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами.

Приходит в лес - стоит береза, от ветра качается, а быка нету: ночью волки съели.

- Ну, земляк, подавай деньги, ты сам обещал, что сегодня заплатишь.

Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит:

- Ишь ты, какой неверный! Вчера сказывал: "Завтра отдам"- и нынче то же сулишь. Так и быть, подожду еще один день, а уж больше не стану - мне самому деньги надобны.

Воротился домой. Братья опять к нему пристают:

- Что, получил деньги?

- Нет, братцы! Пришлось еще денег подождать.

- Да кому ты продал?

- Сухой березе в лесу.

- Экой дурак!

На третий день взял дурак топор и отправился в лес. Приходит и требует денег. Береза скрипит да скрипит.

- Нет, земляк! Коли все будешь завтраками потчевать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь.

Как хватит ее топором - так щепки и посыпались во все стороны.

В той березе было дупло... а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидел дурак чистое золото; нагреб целую полу и потащил домой. Принес и показывает братьям.

- Где ты, дурак, добыл столько?

- Земляк за быка отдал; да тут еще не сполна все; чай, и половины домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать остальное.

Пошли в лес, забрали деньги и понесли домой.

Сказке - конец, а мне меду корец.

|

|

Добрая девочка Олеся) |

Принесла Олеся.

- Воспитаем её сами,

Хватит в доме места!

Что же кушает она

Я не знаю только.

Дам ей жёлтенький банан,

Апельсина дольку,

Дам ей муху, паука,

Дам ей хлебных крошек.

Подожди меня пока,

Наловлю и мошек.

И водою напою

Раскрасавицу мою!

О. Меркушева

|

|

Улуру – самая большая монолитная скала в мире |

Улуру, также известная под названием Айерс-Рок, – не просто самая крупная в мире монолитная скала, но и одновременно самая древняя среди подобных монолитов. Ей примерно 680 миллионов лет. А находится она практически посередине Австралии – в штате Северная Территория, близ города Алис-Спрингс.

Этот огромный камень-песчаник имеет просто невероятные размеры: без малого 350 метров в высоту и целых девять километров в обхвате.

И это ещё не самое удивительное! Туристов сюда привлекает замечательная способность горы Улуру менять цвет в зависимости от того, как на неё падают лучи солнца.

По утрам, когда наступает рассвет, скала окрашивается в тёмно-лиловые тона, однако уже к полудню цвет её становится золотистым, потом – оранжевым, всё больше приобретая терракотовые нотки. К закату Айерс-Рок снова темнеет, погружаясь в серо-коричневые тона. Иногда цвет скалы оказывается ближе к синим и голубым оттенкам.

И хотя подобная игра света – вообще не редкость для гор (достаточно посмотреть на картины Николая Рериха, чтобы убедиться в причудливости окраски горных пейзажей), но Улуру поражает такими переменами потому, что она одиноко стоит среди огромной пустынной равнины, с которой ничего подобного не происходит.

Конечно, учёные не раз задумывались о том, откуда посреди настолько плоского ландшафта мог взяться огромный монолит. Выдвигались разные версии, вплоть до небесного происхождения скалы: в пустыню врезался метеорит, навсегда оставшись там.

Впрочем, более правдоподобная теория утверждает, что Айерс-Рок является уцелевшим звеном древнейшей горной цепи, названной в честь знаменитого немецкого картографа Петермана. За миллионы лет порода выветривалась, и только монолитная скала смогла устоять так долго, правда, при этом подверглась значительной эрозии, приобретя округлые очертания.

Естественно, порода, разносимая по округе ветром, никуда с материка не подевалась. Она превратилась в небольшие камни и песчинки, распределившиеся равномерно по всему плато, и в них хребет как бы "утонул", оставив самую верхушку, которая сейчас мало чем внешне отличается от древних вулканических выходов породы. Размерами, разве что. Такие монолиты геологи именуют останцами.

Аборигены племени анангу, издревле проживающие здесь, считают скалу священной. Они же и дали ей название Улуру. Когда лингвисты попытались выяснить, что значит в переводе с языка местного населения это слово, то выяснилось, что кроме собственно этой скалы оно ничего больше не обозначает, однако встречается у них ещё в качестве человеческого имени.

А вот со вторым названием Айерс-Рок всё куда проще. Так в честь тогдашнего губернатора Южной Австралии Генри Айерса гору назвал Уильям Госс, британский исследователь, который первым из европейцев поднялся на вершину Улуру и составил подробное описание скалы. И именно так это чудо природы именовалось официально вплоть до 70-х годов 20 века, когда после многочисленных обращений местных жителей власти вернули горе исконное название.

Что ж, подойдём к скале поближе. На её склонах можно увидеть многочисленные борозды и практически круглые глубокие выбоины. Согласно древнему преданию аборигенов, последние являются ничем иным, как следами гигантской собаки Кура-Пуньи. Она оставила их, подбираясь к лагерю охотников, которые через несколько минут должны были сами стать добычей хищного пса величиною с дом.

Однако охотников спасла вдруг закричавшая кукабарра. Это такая австралийская птица, которую называют ещё смеющимся зимородком, поскольку её крик напоминает человеческий хохот. И, благодаря голосу этой птицы, люди успели скрыться от исполинского хищника. Видимо, кукабарра у них, как у нас сорока: чуть что не так, сразу предупредит.

Но даже легенда объясняет только наличие вмятин на склонах. И остаётся всё же неясным, кто так ровно расчертил параллельными бороздами всю скалу? Глубина борозд доходит до двух метров, и этот рельеф считают уникальным. Однако нечто похожее имеется гораздо ближе к нам – в украинской степи, в заповеднике Каменные Могилы, о котором рассказывалось в предыдущем посте.

Есть и то, что роднит Айерс-Рок с удивительной российской достопримечательностью – Синь-Камнем. Это уже упоминавшаяся способность горы менять цвет вместе с погодой. Такая особенность сыграла не последнюю роль, что обе природные достопримечательности издавна были местами религиозного поклонения.

Впрочем, почитание аборигенами горы Улуру можно объяснить и с утилитарной точки зрения. Если принять во внимание засушливость климата в Австралии вообще, а тем более пустынной местности, расположенной вдали от побережья, то становится ясным, почему гора, дававшая тень и влагу, стала считаться священной.

Тем более что в скале есть не только пещеры, где можно погрузиться в прохладу, но и подземные озёра, подпитывающиеся проникающими через щели дождевыми водами и ключами. А какую ценность имеет вода в пустыне, знает каждый.

Сегодня Айерс-Рок является официальной собственностью аборигенов, отданной в аренду властям, за что местные племена получают 20 процентов от стоимости входных билетов в национальный парк плюс 75 тысяч долларов ежегодно. При этом аборигены хоть и мирятся с происходящим, но по-прежнему считают святотатством восхождение туристов на вершину.

Именно карой высших сил они объясняли, что в прошлом любопытные путешественники периодически срывались при подъёме и даже разбивались насмерть. Однако сегодня в самых опасных местах установлены металлические перила, и число падений со скалы свелось практически к нулю.

Правда, при этом почти ежегодно кто-нибудь из туристов, замахнувшихся покорить вершину, умирает от сердечного приступа. И это можно объяснить мистически. Но, наверное, разумнее сказать, что двухчасовой подъём под палящим солнцем лучше не совершать без минимальной физической подготовки, а тем более – не надев нормально защищающий от солнца головной убор и если есть какие-то проблемы с сердцем.

А так, если вы не суеверны, можете смело устремиться на вершину, откуда открывается незабываемый вид на бескрайнюю пустыню. из

|

|

Полезные чёрные курочки |

Порода под названием китайская шелковистая обладает очень мягкими пушистыми перьями, а внутри отличается от других кур тем, что имеет кожу синевато-чёрного оттенка, тёмное мясо, а также чёрные кости и внутренние органы. На Западе китайских шелковистых курочек разводят, как правило, в декоративных целях, но в Китае и некоторых других восточных странах их мясо считается деликатесом и доступно далеко не всем.

Порода известна с VII-го века, и считается, что употребление в пищу этих кур, известных в Китае как у гу цзи (в пер. с китайского — "курица с чёрными костями"), оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Например, китайские женщины традиционно едят мясо китайских шелковистых кур после родов, чтобы восстановить энергию, кроме того, китайцы говорят, что блюда из чёрной курятины положительно влияют на кровь, лёгкие и желудок.

Как правило, чтобы мясо у гу цзи в полной мере проявило свои уникальные свойства, из него готовят бульон с добавлением женьшеня, сушёной волчьей ягоды и китайских фиников, а жарят таких кур достаточно редко.

В 2011-м году генетики обнаружили, что необычный цвет мяса и внутренних органов этих птиц (явление, называемое фибромеланозис) связан с мутацией гена эндотелин-3, который отвечает за развитие клеток, производящих красящие пигменты — чрезмерное количество пигмента и вызывает почернение не только кожи и костей, но и внутренних органов.

Кстати, учёные нашли подтверждение уникальным лечебным свойствам мяса китайской шелковистой породы: у кур наблюдается повышенный уровень карнозина — пептида, который продают в качестве пищевых добавок. Люди принимают карнозин для роста мышечной массы, замедления старения, при диабете и даже аутизме, и как показали исследования, мясо чёрных кур — один из богатейших природных источников этого соединения, так что если поедете в Китай, непременно попробуйте. из

|

|

Вредная лапша |

Быстро, удобно, дешево – именно такие аргументы "ЗА" приводят любители лапши быстрого приготовления. Такое блюдо, как лапша быстрого приготовления, выбирают студенты, люди с невысоким достатком, а также жители ряда стран. Исследование ученых из США показало, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления, известной как рамен, негативно сказывается на пищеварительной системе, негативно влияет на работу сердца и повышает риск возникновения инсульта.

Американские ученые сообщили, что жители Южной Кореи, часто употребляющие рамен,лапшу быстрого приготовления, имеют так называемый метаболический синдром. Люди с таким диагнозом страдают от повышенного кровяного давления и высокого уровня сахара в крови, сталкиваются с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Хен Шин (Hyun Shin), докторант Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета в Бостоне, совместно с коллегами из Университета Бэйлор и Гарварде проанализировал состояние здоровья и диеты 11000 взрослых жителей Южной Кореи в возрасте от 19 до 64. Женщины, которые употребляли лапшу быстрого приготовления 2 раза в неделю или чаще, имели более высокий риск развития метаболического синдрома по сравнению с теми, кто ел рамен реже или не ел вовсе. Ученые отметили, что употребление фастфуда не оказывает влияние на возникновение синдрома. Эксперты сообщают, что рамен – это лапша с высоким содержанием жира, соли и калорий. Если вы все же любите этот продукт, употребляйте его с более полезными продуктами, например, овощами.

Валерия Алексеева

|

|

Жуки тоже умеют стрелять! |

Жук-бомбардир (Brachinus crepitans), или бомбардир трескучий, славится своей замечательной, уникальной, "взрывоопасной" системой обороны. Это один из самых первых видов, который был описан Карлом Линеем в 1758 году. Относится он к семейству жужелиц. Представьте себе, как себя чувствует противник, когда в него попадает летучая жидкость, которая выбрасывается из ануса насекомого и сопровождается громким хлопком. Действительно, часть официального названия этого вида насеклмых, crepitans, происходит от латинского "треск", и относится к создаваемому шуму.

Этот жук встречается в Центральной и Южной Европе, Северной Африке, крайняя граница ареала -север центральной Швеции. В Великобритании он встречается главным образом в южной Англии и Южном Уэльсе, в основном в прибрежных районах.

Размер жука-бомбардира небольшой, всего каких-то 6,5-9,5 мм Голова, грудь и ноги красновато-желтые, а жесткие крылья или надкрылья голубовато-зеленые.

Этот жук обычно встречается в мае и июне; детали жизненного цикла этого вида еще полностью не изучены, но считается, что личинки жука–бомбардира являются паразитами куколок других видов жуков, в том числе жужелицы — тускляка горбатого (Amara convexiuscula) и жука стафилинида Ocypus Ater

Импульсы летучей жидкости, продолжительностью 8-17 мс, которые выбрасывает этот жук во время предполагаемой угрозы, высвобождаются из ануса и направляются в сторону потенциальных хищников. Выстрел сопровождается взрывом, когда содержимое двух желез смешивается в полости (подобие камеры обжига). До этого момента топливо хранится в раздельных камерах, пока не понадобится. Одна железа продуцирует пероксид водорода, а другая содержит смесь гидрохинонов, ферментов, которые вступают в реакцию с ним. Полученная жидкость содержит раздражающие химические вещества, известные как п-бензохинон и высвобождается она при 100 ° С, поэтому при попадании на кожу вызывает ощущения жжения.

Защитный механизм жука, умеющего стрелять был предметом обсуждения многих биологов и креационистов, некоторые креационисты утверждают, что этот вид является слишком сложным и обособленным в своем развитии, но со временем найдутся разумные эволюционные объяснения этого необычного способа защиты.

|

|

Полезные сухофрукты |

1. Папайя (цукаты) укрепляет весь организм в целом, активизирует белковый обмен и повышает сексуальную активность.

2. Финик (сушенный) повышает нашу работоспособность, а также, имея дополнительные полезные вещества, может быть использован как болеутоляющее средство при простуде и головной боли. Имея большое количество витаминов (В5, Е, Н) также укрепляет нашу иммунную систему и помогает нам "пережить" зиму активным и жизнерадостным.

3. Груша (сушенная) имеет благоприятное влияние на наш кишечник, выводя из организма токсины и тяжелые металлы.

4. Курага (урюк / сушенный абрикос) является незаменимым источником калия, благоприятно воздействует на сердце и является прекрасным средством для профилактики онкозаболеваний.

5. Инжир обладает также массой полезных качеств — он нормализует деятельность щитовидной железы, способствует выведению из организма паразитов, а в нетрадиционной медицине используется, как средство от бронхита.

Он активно противодействует развитию раковых клеток, обогащает кожу витаминами и микроэлементами.

6. Чернослив — прекрасное средство для поддержки здорового желудочно-кишечного тракта (избавляет от запоров и нормализует пищеварение), а также для всех, кто страдает от гипертонии, имеет проблемы с сердцем, почками, печенью. Хорошо помогает при ревматизме и, благодаря витамину А, способствует улучшению зрения.

7. Изюм тоже является хорошим антидепрессантом и помогает при заболеваниях щитовидной железы.

8. Сушеная вишня нейтрализует действие свободных радикалов, а потому омолаживающее воздействует на кожу. из

|

|