Kat - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://catta.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??0f0a0788, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://catta.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??0f0a0788, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

наблюдение за наблюдателем |

В кустах за окном живут крохотные птицы-будильники, официальное название Eastern Spinebill, или по-русски - "восточный шилоклювый медосос". По-моему, последнее - ругательство: "Медосос ты шилоклювый!".

Они издают тихие звуки дешевого китайского будильника, забытого уехавшим в отпуск соседом.

В кустах они не одни

Они издают тихие звуки дешевого китайского будильника, забытого уехавшим в отпуск соседом.

В кустах они не одни

|

|

Без заголовка |

В прошлый раз не пришлось к слову, но хотелось бы упомянуть из той же статьи Cees van Leeuwen* отличное замечание относительно философского зомби.

Философский зомби - существо, во всех своих психологичаских функциях полностью аналогичное индивидууму-человеку, за одним исключением - у него отсутствует качественное сознание, сознательный опыт (как субъективное переживание, то есть у него нет квалиа). Например, в той ситуации, когда настоящий человек испытывал бы боль, зомби боли бы не испытывал, но вел бы себя в точности как человек, который ее испытывает. Если такое существо представимо, то никакие "физические" причины не приводят к возникновению качественных проявлений сознания, потому что зомби физически идентичен осознающему человеку, но не осознает. Обыкновенно этот мысленный эксперимент используется в качестве аргумента против познаваемости сознания, в особенности того, что находится в области "hard problem of consciousness" - "трудной проблемы сознания", то есть всего, что относится к субъективном ощущениям и существованию личности.

van Leeuwen остроумно замечает:

"Вспомним определение зомби как существо во всех возможных психологических функциях идентичное личности, но не имеюще качественного опыта. Это определение использует "все возможные психологические функции" как если бы это был хорошо очерченый набор. Однако это утверждение небесспорно. Набор функций не является априори известным и нуждается в определении, базирующемся на эмпирическом исследовании. Такое исследование определит, является ли концепт "психологического зомби" осмысленным, поскольку эмпирически возможно, что для некоторых психологических функций необходимо существование качественного сознания".

Кроме того, прошлый пост слегка неожиданно для мнея породил srach прямо-таки времен расцвета жж, и в числе прочего там был в очередной раз высказан аргумент непознаваемости сознания от "софта и железа": попытайтесь-ка вы, изучая компъютерное железо, понять работу винды. И что-то мне стало интересно переадресовать этот аргумент тем, кто понимает в софте и железе. Но только надо сперва привести условия задачи хотя бы примерно к тем, в которых находятся исследователи сознания. Итак, для исследований у вас есть:

1. Практически неограниченное количество современных компов. На них можно изучать софт, но неинвазивно, то есть, нельзя ничего разбирать наживую или отключать какие-то части железа, если софт либо железо от такого портится. (Это работы в областях психологии и неврологии, которые можно проводить на здоровых испытуемых-людях.)

2. Некоторое небольшое количество сломанных, но частично функционирующих компов, которые можно пытаться починить при условии, что это починка, а не разрушение. (Работы, проводящиеся на пациентах-людях).

3. Очень много устройств, имеющих некоторые, но не все характеристики полноценного компа - калькуляторов, кассовых аппаратов, всяческих терминалов, примитивных мобильных телефонов, железо которых можно изучать без ограничаний при единственном условии - что вы можете логически объяснить смысл конкретного эксперимента (это работы на грызунах).

4. Несколько компов устаревших моделей, железо которых можно изучать, но осторожно - при случайном разрушении больше вы этих компов не получите (это экспериментальные модели на крупных животных ).

5. Полностью нерабочие компы можно изучать как вам угодно, если у вас есть разрешение владельца (это работы с мертвыми тканями чаловека).

6. Ваш уровень знаний - примерно инженер начала двадцатого века: никакого представления о софте у вас нет, но вы, например, знаете о существовании электричества и умеете его использовать (как современных нейрофозиолог понимает основы метаболизма нейронов или кровоснабжение мозга), и в курсе самых первых работ об автоматизированных вычислениях (нейрофизиолог знает некоторые принципы кодирования информации нейронами). Вы - это группа таких инженеров, все члены которой могут свободно обмениваться информацией.

7. Все те компы, о которых идет речь, не были созданы современными вам людьми. Они, скажем, "найдены".

Вопрос к инженерам и IT-специалистам:

Считаете ли вы возможным "понимание работы винды" в таких условиях?

Если да, то особенно приветствуется описание того, как бы вы подошли к решению проблемы, и какой результат удовлетворил бы вас в качестве "понимания работы винды".

----------

* Cees van Leeuwen (2015) What makes you think you are conscious? An agnosticist manifesto.

она в открытом доступе: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full

Философский зомби - существо, во всех своих психологичаских функциях полностью аналогичное индивидууму-человеку, за одним исключением - у него отсутствует качественное сознание, сознательный опыт (как субъективное переживание, то есть у него нет квалиа). Например, в той ситуации, когда настоящий человек испытывал бы боль, зомби боли бы не испытывал, но вел бы себя в точности как человек, который ее испытывает. Если такое существо представимо, то никакие "физические" причины не приводят к возникновению качественных проявлений сознания, потому что зомби физически идентичен осознающему человеку, но не осознает. Обыкновенно этот мысленный эксперимент используется в качестве аргумента против познаваемости сознания, в особенности того, что находится в области "hard problem of consciousness" - "трудной проблемы сознания", то есть всего, что относится к субъективном ощущениям и существованию личности.

van Leeuwen остроумно замечает:

"Вспомним определение зомби как существо во всех возможных психологических функциях идентичное личности, но не имеюще качественного опыта. Это определение использует "все возможные психологические функции" как если бы это был хорошо очерченый набор. Однако это утверждение небесспорно. Набор функций не является априори известным и нуждается в определении, базирующемся на эмпирическом исследовании. Такое исследование определит, является ли концепт "психологического зомби" осмысленным, поскольку эмпирически возможно, что для некоторых психологических функций необходимо существование качественного сознания".

Кроме того, прошлый пост слегка неожиданно для мнея породил srach прямо-таки времен расцвета жж, и в числе прочего там был в очередной раз высказан аргумент непознаваемости сознания от "софта и железа": попытайтесь-ка вы, изучая компъютерное железо, понять работу винды. И что-то мне стало интересно переадресовать этот аргумент тем, кто понимает в софте и железе. Но только надо сперва привести условия задачи хотя бы примерно к тем, в которых находятся исследователи сознания. Итак, для исследований у вас есть:

1. Практически неограниченное количество современных компов. На них можно изучать софт, но неинвазивно, то есть, нельзя ничего разбирать наживую или отключать какие-то части железа, если софт либо железо от такого портится. (Это работы в областях психологии и неврологии, которые можно проводить на здоровых испытуемых-людях.)

2. Некоторое небольшое количество сломанных, но частично функционирующих компов, которые можно пытаться починить при условии, что это починка, а не разрушение. (Работы, проводящиеся на пациентах-людях).

3. Очень много устройств, имеющих некоторые, но не все характеристики полноценного компа - калькуляторов, кассовых аппаратов, всяческих терминалов, примитивных мобильных телефонов, железо которых можно изучать без ограничаний при единственном условии - что вы можете логически объяснить смысл конкретного эксперимента (это работы на грызунах).

4. Несколько компов устаревших моделей, железо которых можно изучать, но осторожно - при случайном разрушении больше вы этих компов не получите (это экспериментальные модели на крупных животных ).

5. Полностью нерабочие компы можно изучать как вам угодно, если у вас есть разрешение владельца (это работы с мертвыми тканями чаловека).

6. Ваш уровень знаний - примерно инженер начала двадцатого века: никакого представления о софте у вас нет, но вы, например, знаете о существовании электричества и умеете его использовать (как современных нейрофозиолог понимает основы метаболизма нейронов или кровоснабжение мозга), и в курсе самых первых работ об автоматизированных вычислениях (нейрофизиолог знает некоторые принципы кодирования информации нейронами). Вы - это группа таких инженеров, все члены которой могут свободно обмениваться информацией.

7. Все те компы, о которых идет речь, не были созданы современными вам людьми. Они, скажем, "найдены".

Вопрос к инженерам и IT-специалистам:

Считаете ли вы возможным "понимание работы винды" в таких условиях?

Если да, то особенно приветствуется описание того, как бы вы подошли к решению проблемы, и какой результат удовлетворил бы вас в качестве "понимания работы винды".

----------

* Cees van Leeuwen (2015) What makes you think you are conscious? An agnosticist manifesto.

она в открытом доступе: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full

|

|

единая и неделимая |

Недавно в дайджесте у  ivanov_petrov был такой фрагмент:

ivanov_petrov был такой фрагмент:

"- Последовательный материалистический подход предлагает нам растаться с иллюзией о собственной субъектности, да. Серьёзный вызов человечеству. Думаю, сейчас как раз настало время для философии показать, чего она стоит. Ваше слово, товарищи философы!

- Нет никакого вызова. Категория субъектности - это довольно позднее философское изобретение. Тысячи лет культура обходилась без неё. Некоторые древние направления - напр., буддийская философия - обладают иммунитетом против этой новации. В современной философии феноменология вообще отказывается от различения субъекта и объекта (заключает его в скобки). Тема "смерти субъекта" была поднята философами-постмодернистами в 60-е годы. Вехой считается "Смерть автора" Ролана Барта (1967). Можете почитать, но если вас интересует именно материалистическое отношение, то едва ли это вам поможет. Чтобы удовлетворить ваш интерес, сначала надо откопать приличных современных материалистов. Материализм после Канта и тем более после Гуссерля - это маргинальное направление в философии. Материалистические тенденции в аналитической философии едва ли пользуются вашим любимым понятием, потому что оно весьма проблематично с логико-лингвистической точки зрения. Если же говорить о редукционизме в философии сознания, то они тоже не видят проблемы. Ну нет субъектности и нет - они другие вопросы решают. Даже само сознание отрицается, а тут какая-то субъектность мутная. yuritikhonravov "

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2180808.html?nc=178#comments

По случайности я как раз в тот день читала статью ван Лёвена (Cees van Leeuwen), в которой он как раз пытается откусить от "трудной проблемы" сознания в той его части, которая прямо относится к субъектности, а именно от вопроса о нейробиологических основах “ownership unity” - ощущения человека, что у него есть единая личность, которой и принадлежат все его впечатления. Лучше читать в оригинале и целиком, там в числе прочего для красоты цитаты Гете и полемика с философами. А я если только как Рабинович напою.

Проблема с этим ощущением в том, что "личность" является продуктом набора разных психологических/нейробиологических функций. Отдельные фрагменты того, что впоследствие становится единым впечатлением от происходящего, анализируются разными подсистемами коры, в каждой своя динамика. Например, впечатление "кот мяукает" составлено отдельно из работы зрительной системы над изображеним кота, отдельно из работы слуховой системы по распознаванию мяукания, да плюс еще отсылки тоже отдельной системы памяти к "накормлен ли кот?" и прочего по мелочи. То есть, контент впечатления разнороден по происхождению, а впечатление вполне едино. Почему, согласно нашему самовосприятию, все части восприятия принадлежат одной личности? Может, лучше было бы, если б заседал комитет, с отдельным голосом для каждого компонента?

Разрывы контента впечатления можно показать экспериментально. Например, в эксперименте с частично недвусмысленным кубом Неккера:

Figure 1. Ambiguity in the Necker cube is not constrained by local bias. Circles indicated by arrows represent alternative areas to which a prior instruction draws attention. No arrows or circles were present in the actual display. Area 1 contains an X-junction indicating an ambiguous cube; Area 2 contains a T-junction which yields a strong bias to the orientation of the cube. When attention is drawn to Area 1, the cube reverses despite the presence of a local disambiguation in Area 2. Adapted from van Leeuwen and Smit (2012) after Peterson and Hochberg (1983). (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full)

Figure 1. Ambiguity in the Necker cube is not constrained by local bias. Circles indicated by arrows represent alternative areas to which a prior instruction draws attention. No arrows or circles were present in the actual display. Area 1 contains an X-junction indicating an ambiguous cube; Area 2 contains a T-junction which yields a strong bias to the orientation of the cube. When attention is drawn to Area 1, the cube reverses despite the presence of a local disambiguation in Area 2. Adapted from van Leeuwen and Smit (2012) after Peterson and Hochberg (1983). (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full)

Если испытуемого просить сфокусировать внимание на угле куба, относяшегося к закрашеной стороне, то ориентация куба воспринимается однозначно, а если на тех частях, которые "прозрачны", то куб становится неоднозначным. То есть, даже информация о разных частях одного куба объединяется весьма непрочно, и в то же время восприятие куба едино в каждый момент времени.

Кроме того, в обычном случае смена точки фиксации глаз происходит примерно каждые 200-300 мс, и эти точки могут находиться довольно далеко друг от друга, то есть зрительный образ состоит из отдельных сравнительно небольших кусочков картины. Более того, в зрительной системе есть даже специальный механизм для разделения кусочков восприятия - саккадическое подавление (saccadic suppression) - уменьшение активности зрительных нейронов во время смены точки фиксации (саккады). Но даже несмотря на это мы воспринимаем мир как единое целое. Иначе говоря, наше сознание успешно игнорирует разрывы в восприятии реальности. Это пример вполне функционального физиологического механизма поддержания "иллюзии" целостности, поскольку без него восприятие постоянно нарушалось бы нашими собственными движениями глаз, которые заставляли бы воспринимать неподвижные объекты как движущиеся, и потому было бы бесполезным.

Разрывы контента присутствуют и на "более высоких" уровнях, например, в мышлении. Примерами таких разрывов являются так называемые "алифы" ("aliefs" в пару к "belief", на наши деньги это будет пара "суеверие" - "вера") - устойчивые пробелы в рациональности, вполне понятные самому человеку исходя из его опыта: страх при просмотре фильма ужасов, или нежелание бросать дротики в фотографию любимого человека. Единство контента восприятия не является необходимым для ощущения единства личности.

Означает ли это, что личность иллюзорна? С точки зрения ван Лёвена, даже если иллюзорны единство и последовательность впечатления, устойчивость этого ощущения может иметь вполне реальные биологические основания и биологический смысл, по аналогии с механизмом саккадического подавления в зрении.

Чувство единственности личности не нарушается практически никогда, за исключением тяжелого диссоциативного расстройства, когда личностей несколько и они сменяют друг друга, однако и в этом случае каждая из личностей является единой в каждый момент времени (это свойство личности называется minimal sense of self - минимальной самоидентификацией). Противоположным примером ярляется синдром Балинта (Balint syndrome), при котором нарушается способность воспринимать обьекты последовательно во времени, они существуют как бы в виде серии кадров. Однако, несмотря на нарушение последовательности восприятия, у пациентов с синдромом Балинта сохраняется ощущение единства их личности. Даже пациенты с разделенными полушариями (после каллозотомии) ощущают себя единой личностью.

Модель возникновения ощущения единства личности основана на следующих наблюдениях:

- активность нейронов выражется не только в потенциалах действия, но и в постоянно присутствующих колебаниях мембранного потенциала

- колебания мембранного потенциала (для простоты - волны) имеют свойство синхронизоваться в сети нейронов, занимающихся одной задачей

- эта синхронизация считается физиологически значимой, потому что в среднем нейроны объединены друг с другом одним синапсом, а одного потенциала действия почти никогда недостаточно для передачи сигнала, достаточное количество потенциалов действия в некоторый момент времени как раз и обеспечивается синхронизацией волн

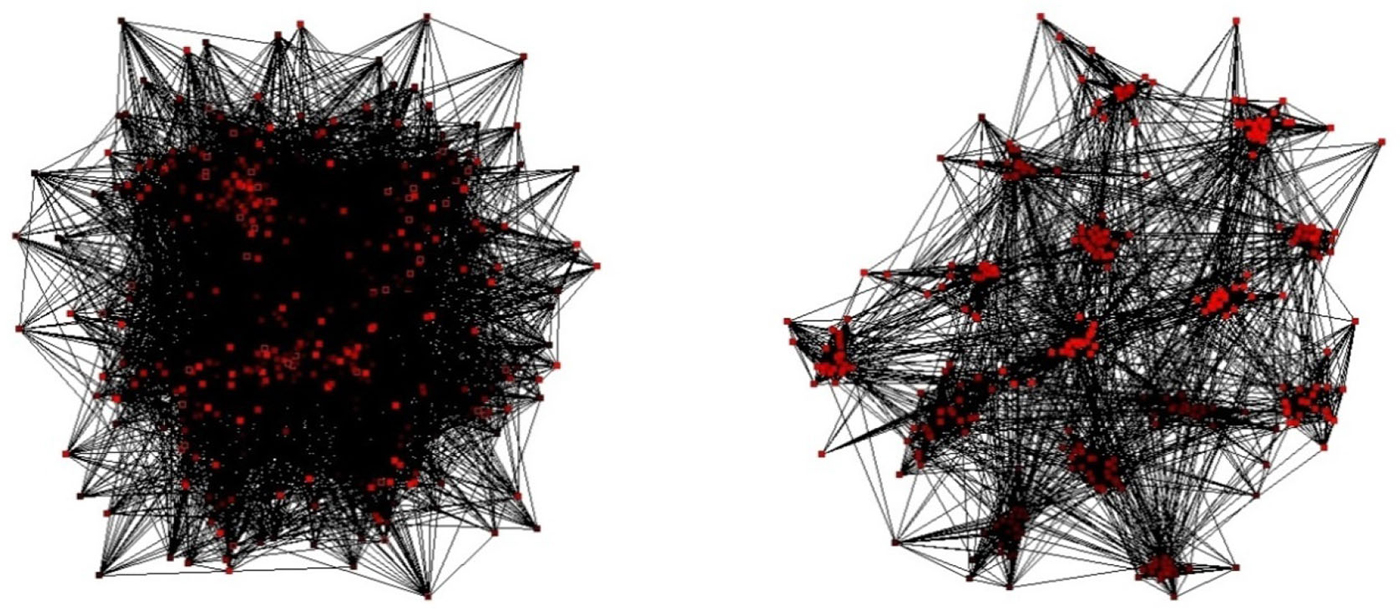

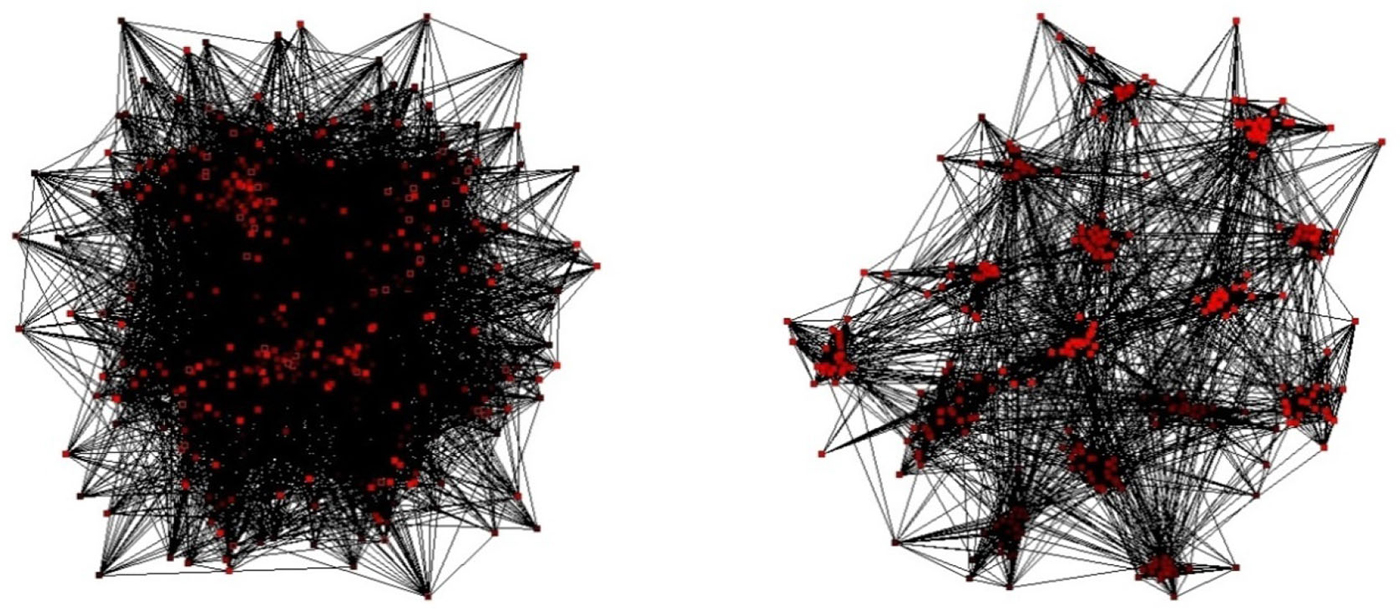

- если запустить модель** возникновения системы связей между большим количеством нейронов, в которой связь зависит от волн, вызывающих адаптивные изменения по Хеббовскому принципу “what fires together wires together”, то получается специфическая структура связей типа "модульный мир" (“modular small world”) как справа на картинке:

Figure 2. A random network prior to (left) and after (right) several iterations of adaptive rewiring (From van Leeuwen, 2008). (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full)

Такая система позволяет одновременно существовать локальным процессам в каждом модуле (обработке изображения котика отдельно от его пения) при возможности объединения конечных результатов каждого из процессов. Объединение контекста происходит через так называемые хабы (hubs) - элементы сети с большим количеством связей, включая связи между локальными модулями. Подобная структура действительно свойственна коре*** и нарушается по некоторых заболеваниях - например, при шизофрении наблюдается гиперглобализация - увеличение межмодульных связей за счет внутримодульных.

Такая архитектура связей предполагает, что при связности хабов и их синхронизации друг с другом, в системе хабов одновременно доступны результаты локальной деятельности модулей. Например, милый образ котика, производимый котиком звук, имя котика и время последнего кормления. Такая система как раз и будет нечувствительна к локальным разрывам связности контекста, потому что оперирует только результами локальных процессов, и неспособна заметить локальные погрешности.

------------------

* Cees van Leeuwen (2015) What makes you think you are conscious? An agnosticist manifesto.

она в открытом доступе: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full

** буду благодарна понимающим в моделях за внятный комментарий:

Gong, P., and van Leeuwen, C. (2003). Emergence of scale-free network with chaotic units. Physica A Stat. Mech. Appl. 321, 679–688.

Gong, P., and van Leeuwen, C. (2004). Evolution to a small-world network with chaotic units. Europhys. Lett. 67, 328–333.

*** обзор в свободном доступе:

van den Heuvel, Sporns (2013) Network hubs in the human brain.

https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(13)00216-7

------------------

Это, разумеется, только модель. То есть, для новостей класса "ученые открыли" несколько рановато. Однако тот факт, что статью на сайте журнала просмотрело 9218 человек, как бы говорит нам, что нейрофизиологи все же интересуются субъектностью.

ivanov_petrov был такой фрагмент:

ivanov_petrov был такой фрагмент:"- Последовательный материалистический подход предлагает нам растаться с иллюзией о собственной субъектности, да. Серьёзный вызов человечеству. Думаю, сейчас как раз настало время для философии показать, чего она стоит. Ваше слово, товарищи философы!

- Нет никакого вызова. Категория субъектности - это довольно позднее философское изобретение. Тысячи лет культура обходилась без неё. Некоторые древние направления - напр., буддийская философия - обладают иммунитетом против этой новации. В современной философии феноменология вообще отказывается от различения субъекта и объекта (заключает его в скобки). Тема "смерти субъекта" была поднята философами-постмодернистами в 60-е годы. Вехой считается "Смерть автора" Ролана Барта (1967). Можете почитать, но если вас интересует именно материалистическое отношение, то едва ли это вам поможет. Чтобы удовлетворить ваш интерес, сначала надо откопать приличных современных материалистов. Материализм после Канта и тем более после Гуссерля - это маргинальное направление в философии. Материалистические тенденции в аналитической философии едва ли пользуются вашим любимым понятием, потому что оно весьма проблематично с логико-лингвистической точки зрения. Если же говорить о редукционизме в философии сознания, то они тоже не видят проблемы. Ну нет субъектности и нет - они другие вопросы решают. Даже само сознание отрицается, а тут какая-то субъектность мутная. yuritikhonravov "

https://ivanov-petrov.livejournal.com/2180808.html?nc=178#comments

По случайности я как раз в тот день читала статью ван Лёвена (Cees van Leeuwen), в которой он как раз пытается откусить от "трудной проблемы" сознания в той его части, которая прямо относится к субъектности, а именно от вопроса о нейробиологических основах “ownership unity” - ощущения человека, что у него есть единая личность, которой и принадлежат все его впечатления. Лучше читать в оригинале и целиком, там в числе прочего для красоты цитаты Гете и полемика с философами. А я если только как Рабинович напою.

Проблема с этим ощущением в том, что "личность" является продуктом набора разных психологических/нейробиологических функций. Отдельные фрагменты того, что впоследствие становится единым впечатлением от происходящего, анализируются разными подсистемами коры, в каждой своя динамика. Например, впечатление "кот мяукает" составлено отдельно из работы зрительной системы над изображеним кота, отдельно из работы слуховой системы по распознаванию мяукания, да плюс еще отсылки тоже отдельной системы памяти к "накормлен ли кот?" и прочего по мелочи. То есть, контент впечатления разнороден по происхождению, а впечатление вполне едино. Почему, согласно нашему самовосприятию, все части восприятия принадлежат одной личности? Может, лучше было бы, если б заседал комитет, с отдельным голосом для каждого компонента?

Разрывы контента впечатления можно показать экспериментально. Например, в эксперименте с частично недвусмысленным кубом Неккера:

Figure 1. Ambiguity in the Necker cube is not constrained by local bias. Circles indicated by arrows represent alternative areas to which a prior instruction draws attention. No arrows or circles were present in the actual display. Area 1 contains an X-junction indicating an ambiguous cube; Area 2 contains a T-junction which yields a strong bias to the orientation of the cube. When attention is drawn to Area 1, the cube reverses despite the presence of a local disambiguation in Area 2. Adapted from van Leeuwen and Smit (2012) after Peterson and Hochberg (1983). (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full)

Figure 1. Ambiguity in the Necker cube is not constrained by local bias. Circles indicated by arrows represent alternative areas to which a prior instruction draws attention. No arrows or circles were present in the actual display. Area 1 contains an X-junction indicating an ambiguous cube; Area 2 contains a T-junction which yields a strong bias to the orientation of the cube. When attention is drawn to Area 1, the cube reverses despite the presence of a local disambiguation in Area 2. Adapted from van Leeuwen and Smit (2012) after Peterson and Hochberg (1983). (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full)Если испытуемого просить сфокусировать внимание на угле куба, относяшегося к закрашеной стороне, то ориентация куба воспринимается однозначно, а если на тех частях, которые "прозрачны", то куб становится неоднозначным. То есть, даже информация о разных частях одного куба объединяется весьма непрочно, и в то же время восприятие куба едино в каждый момент времени.

Кроме того, в обычном случае смена точки фиксации глаз происходит примерно каждые 200-300 мс, и эти точки могут находиться довольно далеко друг от друга, то есть зрительный образ состоит из отдельных сравнительно небольших кусочков картины. Более того, в зрительной системе есть даже специальный механизм для разделения кусочков восприятия - саккадическое подавление (saccadic suppression) - уменьшение активности зрительных нейронов во время смены точки фиксации (саккады). Но даже несмотря на это мы воспринимаем мир как единое целое. Иначе говоря, наше сознание успешно игнорирует разрывы в восприятии реальности. Это пример вполне функционального физиологического механизма поддержания "иллюзии" целостности, поскольку без него восприятие постоянно нарушалось бы нашими собственными движениями глаз, которые заставляли бы воспринимать неподвижные объекты как движущиеся, и потому было бы бесполезным.

Разрывы контента присутствуют и на "более высоких" уровнях, например, в мышлении. Примерами таких разрывов являются так называемые "алифы" ("aliefs" в пару к "belief", на наши деньги это будет пара "суеверие" - "вера") - устойчивые пробелы в рациональности, вполне понятные самому человеку исходя из его опыта: страх при просмотре фильма ужасов, или нежелание бросать дротики в фотографию любимого человека. Единство контента восприятия не является необходимым для ощущения единства личности.

Означает ли это, что личность иллюзорна? С точки зрения ван Лёвена, даже если иллюзорны единство и последовательность впечатления, устойчивость этого ощущения может иметь вполне реальные биологические основания и биологический смысл, по аналогии с механизмом саккадического подавления в зрении.

Чувство единственности личности не нарушается практически никогда, за исключением тяжелого диссоциативного расстройства, когда личностей несколько и они сменяют друг друга, однако и в этом случае каждая из личностей является единой в каждый момент времени (это свойство личности называется minimal sense of self - минимальной самоидентификацией). Противоположным примером ярляется синдром Балинта (Balint syndrome), при котором нарушается способность воспринимать обьекты последовательно во времени, они существуют как бы в виде серии кадров. Однако, несмотря на нарушение последовательности восприятия, у пациентов с синдромом Балинта сохраняется ощущение единства их личности. Даже пациенты с разделенными полушариями (после каллозотомии) ощущают себя единой личностью.

Модель возникновения ощущения единства личности основана на следующих наблюдениях:

- активность нейронов выражется не только в потенциалах действия, но и в постоянно присутствующих колебаниях мембранного потенциала

- колебания мембранного потенциала (для простоты - волны) имеют свойство синхронизоваться в сети нейронов, занимающихся одной задачей

- эта синхронизация считается физиологически значимой, потому что в среднем нейроны объединены друг с другом одним синапсом, а одного потенциала действия почти никогда недостаточно для передачи сигнала, достаточное количество потенциалов действия в некоторый момент времени как раз и обеспечивается синхронизацией волн

- если запустить модель** возникновения системы связей между большим количеством нейронов, в которой связь зависит от волн, вызывающих адаптивные изменения по Хеббовскому принципу “what fires together wires together”, то получается специфическая структура связей типа "модульный мир" (“modular small world”) как справа на картинке:

Figure 2. A random network prior to (left) and after (right) several iterations of adaptive rewiring (From van Leeuwen, 2008). (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full)

Такая система позволяет одновременно существовать локальным процессам в каждом модуле (обработке изображения котика отдельно от его пения) при возможности объединения конечных результатов каждого из процессов. Объединение контекста происходит через так называемые хабы (hubs) - элементы сети с большим количеством связей, включая связи между локальными модулями. Подобная структура действительно свойственна коре*** и нарушается по некоторых заболеваниях - например, при шизофрении наблюдается гиперглобализация - увеличение межмодульных связей за счет внутримодульных.

Такая архитектура связей предполагает, что при связности хабов и их синхронизации друг с другом, в системе хабов одновременно доступны результаты локальной деятельности модулей. Например, милый образ котика, производимый котиком звук, имя котика и время последнего кормления. Такая система как раз и будет нечувствительна к локальным разрывам связности контекста, потому что оперирует только результами локальных процессов, и неспособна заметить локальные погрешности.

------------------

* Cees van Leeuwen (2015) What makes you think you are conscious? An agnosticist manifesto.

она в открытом доступе: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00170/full

** буду благодарна понимающим в моделях за внятный комментарий:

Gong, P., and van Leeuwen, C. (2003). Emergence of scale-free network with chaotic units. Physica A Stat. Mech. Appl. 321, 679–688.

Gong, P., and van Leeuwen, C. (2004). Evolution to a small-world network with chaotic units. Europhys. Lett. 67, 328–333.

*** обзор в свободном доступе:

van den Heuvel, Sporns (2013) Network hubs in the human brain.

https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(13)00216-7

------------------

Это, разумеется, только модель. То есть, для новостей класса "ученые открыли" несколько рановато. Однако тот факт, что статью на сайте журнала просмотрело 9218 человек, как бы говорит нам, что нейрофизиологи все же интересуются субъектностью.

|

|

еще авдотки |

йааа пальмовый лист...йааа пальмовый лист...

семейство технично уходит от меня за куст

авдотик

в конечном итоге им надоело ходит со мной вокруг куста, и они ушли через дорогу

Случайно выяснилось, что они умеют увеличиваться в обьеме втрое и шипеть как змея, когда хотят напугать. Мы ночью гуляли, и не заметили, как семейство авдоток в своих маневрах оказалось зажато между нами и ручьем. Тогда один из взрослых выскакивает поперек дороги и пугает изо всех сил, а другой - уводит птенцов бережком.

семейство технично уходит от меня за куст

авдотик

в конечном итоге им надоело ходит со мной вокруг куста, и они ушли через дорогу

Случайно выяснилось, что они умеют увеличиваться в обьеме втрое и шипеть как змея, когда хотят напугать. Мы ночью гуляли, и не заметили, как семейство авдоток в своих маневрах оказалось зажато между нами и ручьем. Тогда один из взрослых выскакивает поперек дороги и пугает изо всех сил, а другой - уводит птенцов бережком.

|

|

Brisbane, городская фауна |

Австралийский водяной дракон. Много их там.

Австралийская (же) авдотка. Гений маскировки. По ночам протяжно свистит.

|

|

Mark Cook и предсказание эпилептической активности |

На днях читал лекцию Марк Кук (Mark Cook), он - практикующий невролог, один из крупнейших мировых специалистов по эпилепсии, директор отделения неврологии в St. Vincent's Hospital и директор Graeme Clark Institute, в котором занимаются биоинженерией. Лекция была обзорно-отчетной, про разработку импланта для предсказания эпилептических приступов. Дальше - из того, что мне запомнилось.

Детекция и предсказание приступов необходимы по очевидным причинам: во время приступа человек может потерять сознание, что создает опасную ситуацию для него, а порой и для окружающих (например, если он ведет машину), кроме того, большая доля пациентов не способна определить у себя количество приступов (они не всегда очевидны, например, абсансные приступы - кратковременная потеря сознания, не сопровождающаяся судорогами), и поэтому им трудно определить необходимую дозу лекарств, а лекарства эти имеют серьезные побочные эффекты.

Стандартный способ определения количества судорог - энцефалограмма (ЭЭГ) в комбинации с видеомониторингом - дает вменяемый результат по количеству приступов, только если записи достаточно длинные. В случае нескольких приступов в месяц точное определение при помощи обычной системы записи ЭЭГ с поверхности кожи головы едва ли возможно. Разработка алгоритмов предсказания по доступным ЭЭГ записям ведется давно, однако для использования этих алгоритмов нужна постоянная запись ЭЭГ пациента. Создание имплантируемых девайсов для этого - конечная задача группы Кука. Крупных инициатив такого рода в мире сейчас две, австралийская и голландская, в обоих случаях они базируются на уже существующих кохлеарных имплантах, которые являются стандартом для компенсации тяжелой глухоты нейросенсорного происхождения. Эти импланты были разработаны в Австралии, но сейчас в мире уже есть несколько компаний, которые их выпускают. Обе группы исследователей сотрудничают с такими компаниями*, поскольку для кохлеарных имплантов уже решены проблемы биосовместимости материалов, устройства батарей и самой процедуры имплантации. Для их превращения в детекторы эпилептической активности нужно сделать имплантируемые подкожные электроды, проверить качество долговременной детекции ими сигнала, а также выбрать оптимальные алгоритмы детекции и предсказания.

Прототип имплантируемой системы уже есть, сейчас наступает стадия клинических испытаний.Слон состоит из хобота, ушей и бегемота Она состоит из основы кохлеарного импланта и многочисленных линейно расположенных подкожных электродов, прилегающих к черепу.

В последние годы группе Кука удалось создать системы внутрикорковых имплантов, стабильных на протяжении трех лет, и проанализировать трехлетние записи 15 пациентов. Внутрикорковая запись лучше обычной ЭЭГ просто в силу близости к сигналу, и такие данные необходимы для выбора алгоритмов предсказания, а раньше подобные записи могли вестись максимум несколько месяцев.

Кроме того, они занимались обработкой статистики приступов от системы SeizureTracker (это вспомогательная система для пациентов, на смартфонах https://seizuretracker.com/index.php). Перескажу несколько моментов из этой работы, которые мне раньше не доводилось слышать.

По неизвестным причинам предсказание наступления приступов на основании только данных ЭЭГ при одном и том же типе эпилепсии дает великолепные результаты для одних пациентов, и неудовлетворительные - для других. Неудовлетворительные в том смысле, что одна и та же преиктальная (абнормальная пред-приступная) и интериктальная (абнормальная межприступная) корковая активность иногда сопровождается приступом, а иногда - нет. Для пациентов зачастую самое главное - именно знать время приступа, некоторые хотели бы вообще избежать постоянного приема лекарств из-за их токсических эффектов, но иметь возможность подготовиться к наступлению приступа. Однако, удалось выделить несколько вторичных предикторов, учитывание которых позволяет уточнить предсказание до необходимого уровня. Главных вторичных предикторов два, оба они были идентифицированы уже довольно давно: это фаза циркадного ритма и частота сердечной активности. Относительно циркадного ритма было известно, что у большинства пациентов приступы происходят во сне и/или просоночных состояниях, а у меньшей группы - только в дневное время. Но оказалось, что существует два дополнительных цикла - семидневный и примерно трехнедельный. Общее количество пациентов с хотя бы одним из этих циклов - 86%. Понятно, что если алгоритм предсказания знает, что у данного человека приступ бывает с 19 до 3 часов, то эта информация в сочетании с данными ЭЭГ может быть вполне достаточна для вменяемого предсказания. Кроме того, знание индивидуальной ритмики позволяет снизить общее количество принимаемых лекарств и потенциально выводит на следующий уровень некоторые системы их доставки. Например, основная проблема очень быстрой и эффективно предотвращающей приступы внутрижелудочковой подачи лекарств - небольшой объем, которого в среднем достаточно только на несколько месяцев непрерывного введения лекарства в желудочки мозга. А вот если лекарство не нужно подавать постоянно, а нужно, скажем, только 20% времени, то несколько месяцев превращаются в годы.

Изменения сердечного ритма перед приступом характерны для тех видов эпилепсии, при которых очаг затрагивает либо части мозга, контролирующие вегетативные параметры организма, либо те, которые меняют эмоциональный статус (по этой причине современные вагусные стимуляторы умеют регистрировать кардиограмму). Соответственно, у таких пациентов кардиограмма уточняет предсказание энцефалограммы.

Любопытно, что было выяявлено два дополнительных довольно мощных вторичных предиктора: температура и влажность воздуха. И если в отошении температуры можно предположить, что она модулирует те же самые вегетативные параметры - частоту сердечных сокращений, например, то почему влияет влажность - пока что абсолютно непонятно.

--------

* для собаки-подозреваки: я не работаю в компаниях, выпускающих импланты. и вообще не работаю в биотехе. и не работаю в лаборатории Кука. и не монетизирую жж.

Детекция и предсказание приступов необходимы по очевидным причинам: во время приступа человек может потерять сознание, что создает опасную ситуацию для него, а порой и для окружающих (например, если он ведет машину), кроме того, большая доля пациентов не способна определить у себя количество приступов (они не всегда очевидны, например, абсансные приступы - кратковременная потеря сознания, не сопровождающаяся судорогами), и поэтому им трудно определить необходимую дозу лекарств, а лекарства эти имеют серьезные побочные эффекты.

Стандартный способ определения количества судорог - энцефалограмма (ЭЭГ) в комбинации с видеомониторингом - дает вменяемый результат по количеству приступов, только если записи достаточно длинные. В случае нескольких приступов в месяц точное определение при помощи обычной системы записи ЭЭГ с поверхности кожи головы едва ли возможно. Разработка алгоритмов предсказания по доступным ЭЭГ записям ведется давно, однако для использования этих алгоритмов нужна постоянная запись ЭЭГ пациента. Создание имплантируемых девайсов для этого - конечная задача группы Кука. Крупных инициатив такого рода в мире сейчас две, австралийская и голландская, в обоих случаях они базируются на уже существующих кохлеарных имплантах, которые являются стандартом для компенсации тяжелой глухоты нейросенсорного происхождения. Эти импланты были разработаны в Австралии, но сейчас в мире уже есть несколько компаний, которые их выпускают. Обе группы исследователей сотрудничают с такими компаниями*, поскольку для кохлеарных имплантов уже решены проблемы биосовместимости материалов, устройства батарей и самой процедуры имплантации. Для их превращения в детекторы эпилептической активности нужно сделать имплантируемые подкожные электроды, проверить качество долговременной детекции ими сигнала, а также выбрать оптимальные алгоритмы детекции и предсказания.

Прототип имплантируемой системы уже есть, сейчас наступает стадия клинических испытаний.

В последние годы группе Кука удалось создать системы внутрикорковых имплантов, стабильных на протяжении трех лет, и проанализировать трехлетние записи 15 пациентов. Внутрикорковая запись лучше обычной ЭЭГ просто в силу близости к сигналу, и такие данные необходимы для выбора алгоритмов предсказания, а раньше подобные записи могли вестись максимум несколько месяцев.

Кроме того, они занимались обработкой статистики приступов от системы SeizureTracker (это вспомогательная система для пациентов, на смартфонах https://seizuretracker.com/index.php). Перескажу несколько моментов из этой работы, которые мне раньше не доводилось слышать.

По неизвестным причинам предсказание наступления приступов на основании только данных ЭЭГ при одном и том же типе эпилепсии дает великолепные результаты для одних пациентов, и неудовлетворительные - для других. Неудовлетворительные в том смысле, что одна и та же преиктальная (абнормальная пред-приступная) и интериктальная (абнормальная межприступная) корковая активность иногда сопровождается приступом, а иногда - нет. Для пациентов зачастую самое главное - именно знать время приступа, некоторые хотели бы вообще избежать постоянного приема лекарств из-за их токсических эффектов, но иметь возможность подготовиться к наступлению приступа. Однако, удалось выделить несколько вторичных предикторов, учитывание которых позволяет уточнить предсказание до необходимого уровня. Главных вторичных предикторов два, оба они были идентифицированы уже довольно давно: это фаза циркадного ритма и частота сердечной активности. Относительно циркадного ритма было известно, что у большинства пациентов приступы происходят во сне и/или просоночных состояниях, а у меньшей группы - только в дневное время. Но оказалось, что существует два дополнительных цикла - семидневный и примерно трехнедельный. Общее количество пациентов с хотя бы одним из этих циклов - 86%. Понятно, что если алгоритм предсказания знает, что у данного человека приступ бывает с 19 до 3 часов, то эта информация в сочетании с данными ЭЭГ может быть вполне достаточна для вменяемого предсказания. Кроме того, знание индивидуальной ритмики позволяет снизить общее количество принимаемых лекарств и потенциально выводит на следующий уровень некоторые системы их доставки. Например, основная проблема очень быстрой и эффективно предотвращающей приступы внутрижелудочковой подачи лекарств - небольшой объем, которого в среднем достаточно только на несколько месяцев непрерывного введения лекарства в желудочки мозга. А вот если лекарство не нужно подавать постоянно, а нужно, скажем, только 20% времени, то несколько месяцев превращаются в годы.

Изменения сердечного ритма перед приступом характерны для тех видов эпилепсии, при которых очаг затрагивает либо части мозга, контролирующие вегетативные параметры организма, либо те, которые меняют эмоциональный статус (по этой причине современные вагусные стимуляторы умеют регистрировать кардиограмму). Соответственно, у таких пациентов кардиограмма уточняет предсказание энцефалограммы.

Любопытно, что было выяявлено два дополнительных довольно мощных вторичных предиктора: температура и влажность воздуха. И если в отошении температуры можно предположить, что она модулирует те же самые вегетативные параметры - частоту сердечных сокращений, например, то почему влияет влажность - пока что абсолютно непонятно.

--------

* для собаки-подозреваки: я не работаю в компаниях, выпускающих импланты. и вообще не работаю в биотехе. и не работаю в лаборатории Кука. и не монетизирую жж.

|

|

Mark Cook и предсказание эпилептической активности |

На днях читал лекцию Марк Кук (Mark Cook), он - практикующий невролог, один из крупнейших мировых специалистов по эпилепсии, директор отделения неврологии в St. Vincent's Hospital и директор Graeme Clark Institute, в котором занимаются биоинженерией. Лекция была обзорно-отчетной, про разработку импланта для предсказания эпилептических приступов. Дальше - из того, что мне запомнилось.

Детекция и предсказание приступов необходимы по очевидным причинам: во время приступа человек может потерять сознание, что создает опасную ситуацию для него, а порой и для окружающих (например, если он ведет машину), кроме того, большая доля пациентов не способна определить у себя количество приступов (они не всегда очевидны, например, абсансные приступы - кратковременная потеря сознания, не сопровождающаяся судорогами), и поэтому им трудно определить необходимую дозу лекарств, а лекарства эти имеют серьезные побочные эффекты.

Стандартный способ определения количества судорог - энцефалограмма (ЭЭГ) в комбинации с видеомониторингом - дает вменяемый результат по количеству приступов, только если записи достаточно длинные. В случае нескольких приступов в месяц точное определение при помощи обычной системы записи ЭЭГ с поверхности кожи головы едва ли возможно. Разработка алгоритмов предсказания по доступным ЭЭГ записям ведется давно, однако для использования этих алгоритмов нужна постоянная запись ЭЭГ пациента. Создание имплантируемых девайсов для этого - конечная задача группы Кука. Крупных инициатив такого рода в мире сейчас две, австралийская и голландская, в обоих случаях они базируются на уже существующих кохлеарных имплантах, которые являются стандартом для компенсации тяжелой глухоты нейросенсорного происхождения. Эти импланты были разработаны в Австралии, но сейчас в мире уже есть несколько компаний, которые их выпускают. Обе группы исследователей сотрудничают с такими компаниями*, поскольку для кохлеарных имплантов уже решены проблемы биосовместимости материалов, устройства батарей и самой процедуры имплантации. Для их превращения в детекторы эпилептической активности нужно сделать имплантируемые подкожные электроды, проверить качество долговременной детекции ими сигнала, а также выбрать оптимальные алгоритмы детекции и предсказания.

Прототип имплантируемой системы уже есть, сейчас наступает стадия клинических испытаний.Слон состоит из хобота, ушей и бегемота Она состоит из основы кохлеарного импланта и многочисленных линейно расположенных подкожных электродов, прилегающих к черепу.

В последние годы группе Кука удалось создать системы внутрикорковых имплантов, стабильных на протяжении трех лет, и проанализировать трехлетние записи 15 пациентов. Внутрикорковая запись лучше обычной ЭЭГ просто в силу близости к сигналу, и такие данные необходимы для выбора алгоритмов предсказания, а раньше подобные записи могли вестись максимум несколько месяцев.

Кроме того, они занимались обработкой статистики приступов от системы SeizureTracker (это вспомогательная система для пациентов, на смартфонах https://seizuretracker.com/index.php). Перескажу несколько моментов из этой работы, которые мне раньше не доводилось слышать.

По неизвестным причинам предсказание наступления приступов на основании только данных ЭЭГ при одном и том же типе эпилепсии дает великолепные результаты для одних пациентов, и неудовлетворительные - для других. Неудовлетворительные в том смысле, что одна и та же преиктальная (абнормальная пред-приступная) и интериктальная (абнормальная межприступная) корковая активность иногда сопровождается приступом, а иногда - нет. Для пациентов зачастую самое главное - именно знать время приступа, некоторые хотели бы вообще избежать постоянного приема лекарств из-за их токсических эффектов, но иметь возможность подготовиться к наступлению приступа. Однако, удалось выделить несколько вторичных предикторов, учитывание которых позволяет уточнить предсказание до необходимого уровня. Главных вторичных предикторов два, оба они были идентифицированы уже довольно давно: это фаза циркадного ритма и частота сердечной активности. Относительно циркадного ритма было известно, что у большинства пациентов приступы происходят во сне и/или просоночных состояниях, а у меньшей группы - только в дневное время. Но оказалось, что существует два дополнительных цикла - семидневный и примерно трехнедельный. Общее количество пациентов с хотя бы одним из этих циклов - 86%. Понятно, что если алгоритм предсказания знает, что у данного человека приступ бывает с 19 до 3 часов, то эта информация в сочетании с данными ЭЭГ может быть вполне достаточна для вменяемого предсказания. Кроме того, знание индивидуальной ритмики позволяет снизить общее количество принимаемых лекарств и потенциально выводит на следующий уровень некоторые системы их доставки. Например, основная проблема очень быстрой и эффективно предотвращающей приступы внутрижелудочковой подачи лекарств - небольшой объем, которого в среднем достаточно только на несколько месяцев непрерывного введения лекарства в желудочки мозга. А вот если лекарство не нужно подавать постоянно, а нужно, скажем, только 20% времени, то несколько месяцев превращаются в годы.

Изменения сердечного ритма перед приступом характерны для тех видов эпилепсии, при которых очаг затрагивает либо части мозга, контролирующие вегетативные параметры организма, либо те, которые меняют эмоциональный статус (по этой причине современные вагусные стимуляторы умеют регистрировать кардиограмму). Соответственно, у таких пациентов кардиограмма уточняет предсказание энцефалограммы.

Любопытно, что было выяявлено два дополнительных довольно мощных вторичных предиктора: температура и влажность воздуха. И если в отошении температуры можно предположить, что она модулирует те же самые вегетативные параметры - частоту сердечных сокращений, например, то почему влияет влажность - пока что абсолютно непонятно.

--------

* для собаки-подозреваки: я не работаю в компаниях, выпускающих импланты. и вообще не работаю в биотехе. и не работаю в лаборатории Кука. и не монетизирую жж.

Детекция и предсказание приступов необходимы по очевидным причинам: во время приступа человек может потерять сознание, что создает опасную ситуацию для него, а порой и для окружающих (например, если он ведет машину), кроме того, большая доля пациентов не способна определить у себя количество приступов (они не всегда очевидны, например, абсансные приступы - кратковременная потеря сознания, не сопровождающаяся судорогами), и поэтому им трудно определить необходимую дозу лекарств, а лекарства эти имеют серьезные побочные эффекты.

Стандартный способ определения количества судорог - энцефалограмма (ЭЭГ) в комбинации с видеомониторингом - дает вменяемый результат по количеству приступов, только если записи достаточно длинные. В случае нескольких приступов в месяц точное определение при помощи обычной системы записи ЭЭГ с поверхности кожи головы едва ли возможно. Разработка алгоритмов предсказания по доступным ЭЭГ записям ведется давно, однако для использования этих алгоритмов нужна постоянная запись ЭЭГ пациента. Создание имплантируемых девайсов для этого - конечная задача группы Кука. Крупных инициатив такого рода в мире сейчас две, австралийская и голландская, в обоих случаях они базируются на уже существующих кохлеарных имплантах, которые являются стандартом для компенсации тяжелой глухоты нейросенсорного происхождения. Эти импланты были разработаны в Австралии, но сейчас в мире уже есть несколько компаний, которые их выпускают. Обе группы исследователей сотрудничают с такими компаниями*, поскольку для кохлеарных имплантов уже решены проблемы биосовместимости материалов, устройства батарей и самой процедуры имплантации. Для их превращения в детекторы эпилептической активности нужно сделать имплантируемые подкожные электроды, проверить качество долговременной детекции ими сигнала, а также выбрать оптимальные алгоритмы детекции и предсказания.

Прототип имплантируемой системы уже есть, сейчас наступает стадия клинических испытаний.

В последние годы группе Кука удалось создать системы внутрикорковых имплантов, стабильных на протяжении трех лет, и проанализировать трехлетние записи 15 пациентов. Внутрикорковая запись лучше обычной ЭЭГ просто в силу близости к сигналу, и такие данные необходимы для выбора алгоритмов предсказания, а раньше подобные записи могли вестись максимум несколько месяцев.

Кроме того, они занимались обработкой статистики приступов от системы SeizureTracker (это вспомогательная система для пациентов, на смартфонах https://seizuretracker.com/index.php). Перескажу несколько моментов из этой работы, которые мне раньше не доводилось слышать.

По неизвестным причинам предсказание наступления приступов на основании только данных ЭЭГ при одном и том же типе эпилепсии дает великолепные результаты для одних пациентов, и неудовлетворительные - для других. Неудовлетворительные в том смысле, что одна и та же преиктальная (абнормальная пред-приступная) и интериктальная (абнормальная межприступная) корковая активность иногда сопровождается приступом, а иногда - нет. Для пациентов зачастую самое главное - именно знать время приступа, некоторые хотели бы вообще избежать постоянного приема лекарств из-за их токсических эффектов, но иметь возможность подготовиться к наступлению приступа. Однако, удалось выделить несколько вторичных предикторов, учитывание которых позволяет уточнить предсказание до необходимого уровня. Главных вторичных предикторов два, оба они были идентифицированы уже довольно давно: это фаза циркадного ритма и частота сердечной активности. Относительно циркадного ритма было известно, что у большинства пациентов приступы происходят во сне и/или просоночных состояниях, а у меньшей группы - только в дневное время. Но оказалось, что существует два дополнительных цикла - семидневный и примерно трехнедельный. Общее количество пациентов с хотя бы одним из этих циклов - 86%. Понятно, что если алгоритм предсказания знает, что у данного человека приступ бывает с 19 до 3 часов, то эта информация в сочетании с данными ЭЭГ может быть вполне достаточна для вменяемого предсказания. Кроме того, знание индивидуальной ритмики позволяет снизить общее количество принимаемых лекарств и потенциально выводит на следующий уровень некоторые системы их доставки. Например, основная проблема очень быстрой и эффективно предотвращающей приступы внутрижелудочковой подачи лекарств - небольшой объем, которого в среднем достаточно только на несколько месяцев непрерывного введения лекарства в желудочки мозга. А вот если лекарство не нужно подавать постоянно, а нужно, скажем, только 20% времени, то несколько месяцев превращаются в годы.

Изменения сердечного ритма перед приступом характерны для тех видов эпилепсии, при которых очаг затрагивает либо части мозга, контролирующие вегетативные параметры организма, либо те, которые меняют эмоциональный статус (по этой причине современные вагусные стимуляторы умеют регистрировать кардиограмму). Соответственно, у таких пациентов кардиограмма уточняет предсказание энцефалограммы.

Любопытно, что было выяявлено два дополнительных довольно мощных вторичных предиктора: температура и влажность воздуха. И если в отошении температуры можно предположить, что она модулирует те же самые вегетативные параметры - частоту сердечных сокращений, например, то почему влияет влажность - пока что абсолютно непонятно.

--------

* для собаки-подозреваки: я не работаю в компаниях, выпускающих импланты. и вообще не работаю в биотехе. и не работаю в лаборатории Кука. и не монетизирую жж.

|

|

очень страшная история для vsparrow |

Это хантсмен. Он живет в одном из тасманийских домиков, где мы останавливались. Вреда от него никакого, одна сплошная польза.

Подушка для масштаба. Моей головы для масштаба тут нет, потому что хантсмен, выходящий к тебе из-за портьеры приветствующе шевеля педипальпами, с утра сильно взбадривает.

|

|

100% безыдейный пост для желающих посмотреть на мои лилии |

African lady

Она же на заднем плане, на переднем - фуксия.

Red velvet

Sorbonne

Dark romance

А также гладиолус, сорт Performer

Она же на заднем плане, на переднем - фуксия.

Red velvet

Sorbonne

Dark romance

А также гладиолус, сорт Performer

|

|

Без заголовка |

В очередной раз разбудила огородную лису, так что ей пришлось сломя голову нестись сквозь кусты и прыгать через забор, и все это с утра. Оказавшись за забором, лиса выразила мне свое возмущение, облаяв. На следующе утро обнаружилось, что за ночь она вырыла под забором лаз для удобства. Чтобы больше не надо было прыгать. То есть, у нее далеко идущие планы. Раз так, я решила ее приманить, насыпая кошачий сухой корм в мисочку рядом с забором. И несколько дней радовалась, что еда из мисочки исчезала. Но вчера выяснилось, что эксперимент не удался. К моему вечернему появлению лисья ямка была заполнена котиками, черно-белый лежал с нашей стороны, а бело-серый - с соседской. А чего не доели котики, то с утра нашли магпаи.

***

Впервые в жизни мне пригодилось знание литературы. Французские хипстеры с тележкой печенек "Мадлен" сделали мне скидку, обнаружив, что я в курсе, кто такой Пруст. Выгода составила четыре доллара.

***

Относительно кина про Фантастических Тварей (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Понятно, что играющий главного героя актер (Eddie Redmayne as Newt Scamander) изображает аутиста: отсутствие зрительного контакта, странная походка с вывернутыми наружу ступнями, декларируемые трудности в общении, единственный, но очень сильный интерес в жизни - к собственно тварям. Но вот интересно, он изображает аутиста вообще или конкретную Темпл Грандин?

"Темпл Грандин (англ. Temple Grandin; род. 29 августа 1947, Бостон) — американский профессор животноводства в Университете штата Колорадо, всемирно известный человек с аутизмом и консультант животноводства по поведению животных, автор нескольких популярных книг." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%BB

Вот тут ее видео на TED, есть русские субтитры: https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds#t-63228

***

Впервые в жизни мне пригодилось знание литературы. Французские хипстеры с тележкой печенек "Мадлен" сделали мне скидку, обнаружив, что я в курсе, кто такой Пруст. Выгода составила четыре доллара.

***

Относительно кина про Фантастических Тварей (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Понятно, что играющий главного героя актер (Eddie Redmayne as Newt Scamander) изображает аутиста: отсутствие зрительного контакта, странная походка с вывернутыми наружу ступнями, декларируемые трудности в общении, единственный, но очень сильный интерес в жизни - к собственно тварям. Но вот интересно, он изображает аутиста вообще или конкретную Темпл Грандин?

"Темпл Грандин (англ. Temple Grandin; род. 29 августа 1947, Бостон) — американский профессор животноводства в Университете штата Колорадо, всемирно известный человек с аутизмом и консультант животноводства по поведению животных, автор нескольких популярных книг." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%BB

Вот тут ее видео на TED, есть русские субтитры: https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds#t-63228

|

|

продолжаем разговор |

В продолжение рассуждений о восприятии внутреннего голоса (отсюда: https://catta.livejournal.com/163869.html). Мне пришло в голову посмотреть, что сейчас пишут о нейрофизиологии внутренней речи, и оказалось, что как раз недавно вышла интересная работа:

Whitford, Pearson, Griffiths, Luque, Harris, Spencer, Le Pelley

Neurophysiological evidence of efference copies to inner speech.

eLife 2017

В ней рассматривается вопрос о том, существует ли подавление собственного сигнала (self-suppression) в случае внутренней речи. Известно, что сигналы, которые человек производит сам, а, значит, может предсказать те ощущения, которые они вызовут, субъективно воспринимаются менее заметными и значимыми. Простые примеры - невозможность пощекотать самого себя, или отсутствие вздрагивания в ответ на резкий звук, когда чашку разбил ты сам. Теория объясняющая этот эффект называется internal forward model (IFM) и предполагает наличие двух копий команды, которая отдается мозгом для осуществления какого-либо действия (прежде всего двигательного). Одна копия уходит "к мышцам" и обеспечивает нужное движение, а вторая идет в те области мозга, куда впоследствие придет информация о том, какое движение было совершено на самом деле. Смысл такой системы в том, чтобы постоянно сравнивать желаемое с действительным и корректировать действие по мере совершения. Чем меньше расхождение между предказанием и реальностью, тем меньше ответ нервной системы на стимул. Поэтому ткнуть пальцем в бок самого себя и быть ткнутым пальцем соседа в смысле ощущений совсем не одно и то же: про себя ты прекрасно знаешь и куда ткнешь, и с какой силой, и когда. Копия команды для внутреннего использования называется эфферентной копией сигнала.

Подавление сигнала существует и для восприятия звуков. Известно, что звук вызывает в слуховой коре стереотипный ответ ("вызванный потенциал"), и ранний компонент этого ответа - N1 - чувствителен к интенсивности звука. Те звуки, которые человек производит сам, генерируют N1 меньшей амплитуды, чем такие же звуки, услышанные со стороны. В том числе и звуки произносимой речи. Интересно, что подавление возникает только при оправдывании предсказания, к примеру, если человек будет слышать звуки своей речи через наушники с некоторой задержкой, то N1-подавления не произойдет. Группа Whitford взялась проверить, существует ли N1-подавление в случае внутренней речи. Их интересовало, есть ли эфферентная копия звуков внутренней речи, то есть, фактически - ставит ли мозг сам себя в известность о действиях внутреннего голоса.

Они поставили довольно замысловатый эксперимент, потому что в случае внутренней речи нет звуков, а, значит, нет и вызванного потенциала на звук. Поэтому участники должны были в определенний момент произносить заданный звук про себя, но при этом им в тот же самый момент проигрывали звук извне, таким образом, чтобы внутренние и внешние звуки иногда совпадали, а иногда различались. Оказалось, что при совпадении звуков возникает N1-подавление сигнала, а если звуки не совпадают, то его нет. Вероятно, в норме человек все-таки осознает, когда говорит он сам, и происходит это похожим образом для звучащей речи и для внутренней. При условии, что мозги не изменились радикально, "древние люди", как мне кажется, тоже это осознавали.

Whitford, Pearson, Griffiths, Luque, Harris, Spencer, Le Pelley

Neurophysiological evidence of efference copies to inner speech.

eLife 2017

В ней рассматривается вопрос о том, существует ли подавление собственного сигнала (self-suppression) в случае внутренней речи. Известно, что сигналы, которые человек производит сам, а, значит, может предсказать те ощущения, которые они вызовут, субъективно воспринимаются менее заметными и значимыми. Простые примеры - невозможность пощекотать самого себя, или отсутствие вздрагивания в ответ на резкий звук, когда чашку разбил ты сам. Теория объясняющая этот эффект называется internal forward model (IFM) и предполагает наличие двух копий команды, которая отдается мозгом для осуществления какого-либо действия (прежде всего двигательного). Одна копия уходит "к мышцам" и обеспечивает нужное движение, а вторая идет в те области мозга, куда впоследствие придет информация о том, какое движение было совершено на самом деле. Смысл такой системы в том, чтобы постоянно сравнивать желаемое с действительным и корректировать действие по мере совершения. Чем меньше расхождение между предказанием и реальностью, тем меньше ответ нервной системы на стимул. Поэтому ткнуть пальцем в бок самого себя и быть ткнутым пальцем соседа в смысле ощущений совсем не одно и то же: про себя ты прекрасно знаешь и куда ткнешь, и с какой силой, и когда. Копия команды для внутреннего использования называется эфферентной копией сигнала.

Подавление сигнала существует и для восприятия звуков. Известно, что звук вызывает в слуховой коре стереотипный ответ ("вызванный потенциал"), и ранний компонент этого ответа - N1 - чувствителен к интенсивности звука. Те звуки, которые человек производит сам, генерируют N1 меньшей амплитуды, чем такие же звуки, услышанные со стороны. В том числе и звуки произносимой речи. Интересно, что подавление возникает только при оправдывании предсказания, к примеру, если человек будет слышать звуки своей речи через наушники с некоторой задержкой, то N1-подавления не произойдет. Группа Whitford взялась проверить, существует ли N1-подавление в случае внутренней речи. Их интересовало, есть ли эфферентная копия звуков внутренней речи, то есть, фактически - ставит ли мозг сам себя в известность о действиях внутреннего голоса.

Они поставили довольно замысловатый эксперимент, потому что в случае внутренней речи нет звуков, а, значит, нет и вызванного потенциала на звук. Поэтому участники должны были в определенний момент произносить заданный звук про себя, но при этом им в тот же самый момент проигрывали звук извне, таким образом, чтобы внутренние и внешние звуки иногда совпадали, а иногда различались. Оказалось, что при совпадении звуков возникает N1-подавление сигнала, а если звуки не совпадают, то его нет. Вероятно, в норме человек все-таки осознает, когда говорит он сам, и происходит это похожим образом для звучащей речи и для внутренней. При условии, что мозги не изменились радикально, "древние люди", как мне кажется, тоже это осознавали.

|

|

Aplonis metallica |

Эти слегка инфернальные существа называются металлические скворцы.

Они прилетают в северный Квинсленд из Новой Гвинеи и живут колониями.

Колонии неслабы размером, отчего под колониальным деревом в период выкармливания птенцов образуется особо питательная среда на любой вкус, где и помет, и упавшие семена, и погибшие птенцы.

Поэтому внизу бывает оживленно и разнообразно: то там полчища змей, то дикие свиньи веселою гурьбой, а недавно в результате наблюдения за таким сообществом выяснилось, что синехвостые вараны очень даже обитают в Австралии, а вовсе не только в Новой Гвинее.

Вот здесь статья человека, который эти скопления животных изучал, и в ней кадры с установленных под деревьями металлических скворцов камер:

http://theconversation.com/how-i-discovered-one-of-the-greatest-wildlife-gatherings-on-earth-in-far-north-queensland-66904

Они прилетают в северный Квинсленд из Новой Гвинеи и живут колониями.

Колонии неслабы размером, отчего под колониальным деревом в период выкармливания птенцов образуется особо питательная среда на любой вкус, где и помет, и упавшие семена, и погибшие птенцы.

Поэтому внизу бывает оживленно и разнообразно: то там полчища змей, то дикие свиньи веселою гурьбой, а недавно в результате наблюдения за таким сообществом выяснилось, что синехвостые вараны очень даже обитают в Австралии, а вовсе не только в Новой Гвинее.

Вот здесь статья человека, который эти скопления животных изучал, и в ней кадры с установленных под деревьями металлических скворцов камер:

http://theconversation.com/how-i-discovered-one-of-the-greatest-wildlife-gatherings-on-earth-in-far-north-queensland-66904

|

|

Без заголовка |

Вероятность встретить лису у нас на заднем дворе выше всего утром субботы, но не всякой субботы, а только если у нас (не у меня с лисой, а в лабе) до этого всю неделю шел эксперимент. Есть у нас один эксперимент, который длится пять суток без остановки, и требует постоянного присутствия двух сотрудников. А сотрудников у нас всего четыре, из них один - шеф со своми дурацкими профессорскими делами. То есть, работаем мы посменно, двое ночью, двое днем, и при этом каждый считает, что вот он-то и есть самый трудолюбивый. В эти дни я прихожу домой исключительно поспать, и весь обычный распорядок для идет прахом, включая утренний кофе в садике и сбор петрушки для супа. Так что лисицу никто в эти дни не беспокоит, и она безмятежно дрыхнет днем в своей лежке у забора, где мягкая травка. Утром же с субботу я выползаю на лужайку с кружкой кофе, чем бужу лису, лиса пугается и сваливает через забор. На заборе она останавливается на мгновение и смотрит на меня с недобрым прищуром.

***

Из вещей, которые приводят в изумление. Вот есть история про включение посторонних объектов в карту тела: эксперимент с резиновой рукой, выход из тела при наблюдении себя со стороны, зеркало Рамачандрана как частный случай терапии, основанной на том же принципе, и т. д. Можно было бы сказать, что не писал об этом только ленивый, да только из числа ленивых уже тоже писали. Я, например. Чтобы не добавлять к списку своих несовершенств самопиар, могу сослаться на N+1: https://nplus1.ru/news/2016/12/20/ownership

Знают об этих экспериментах буквально все из тех, кто в принципе интересуется такими вещами. То есть, способность нашего мозга стремительно использовать часто повторяющиеся совпадения вполне очевидна: если ты одновременно видишь, как трогают резиновую руку и чувствуешь прикосновение в том же месте, значит, резиновая рука - твоя.

И в то же самое время довольно часто приходится натыкаться на изложение теории о тем, что наши предки, дескать, воспринимали внутренний голос как внешний, в атрибутировали его как команды и предложения, поступающие от богов и духов.

То есть, голос, который каждое утро говорит тебе: "Не пора ли подкрепиться?", после чего ты своими ногами идешь и подкрепляешься, тот же самый мозг почему-то воспринимал как независимый от себя, и многочисленные совпадения желаний с попытками их исполнить игнорировал. Видимо, потому что "это было давно, когда люди были тупыми".

Вспоминается к слову история Сапольского про масаев и восприятие сумасшествия:

"На обратном пути, когда все улеглось, а джип благодаря открытым окнам проветрился до мало-мальски приемлемого состояния, я воспользовался неожиданной возможностью разузнать побольше об их взглядах на душевнобольных, провернуть небольшое антропологическое исследование, посмотреть, как воспринимают шизофрению представители совершенно иной культуры.

— Скажи мне, Рода, — начал я без предисловий, — что с этой женщиной?

Рода уставилась на меня так, будто это я спятил.

— Она сошла с ума.

— А почему ты так решила?

— Она сумасшедшая. Это же видно по тому, как она себя ведет.

— Но как ты поняла, что она сумасшедшая? Что она сделала?

— Она убила козу.

— И что? — с антропологической непредвзятостью спросил я. — Масаи все время убивают коз.

Рода посмотрела на меня как на недоумка.

— Коз убивают только мужчины.

— Ладно, а еще откуда понятно, что она сошла с ума?

— Она слышит голоса.

Я снова прикидываюсь дурачком.

— Но ведь все масаи иногда слышат голоса.

(На обрядовых церемониях перед долгими перегонами скота масаи устраивают экстатические танцы и вроде бы слышат голоса.)

И тут Рода одной фразой выразила примерно половину того, что нужно знать о кросс-культурной психиатрии.

— Она слышит голоса не вовремя."

(http://flibusta.site/b/504460/read)

***

Из вещей, которые приводят в изумление. Вот есть история про включение посторонних объектов в карту тела: эксперимент с резиновой рукой, выход из тела при наблюдении себя со стороны, зеркало Рамачандрана как частный случай терапии, основанной на том же принципе, и т. д. Можно было бы сказать, что не писал об этом только ленивый, да только из числа ленивых уже тоже писали. Я, например. Чтобы не добавлять к списку своих несовершенств самопиар, могу сослаться на N+1: https://nplus1.ru/news/2016/12/20/ownership

Знают об этих экспериментах буквально все из тех, кто в принципе интересуется такими вещами. То есть, способность нашего мозга стремительно использовать часто повторяющиеся совпадения вполне очевидна: если ты одновременно видишь, как трогают резиновую руку и чувствуешь прикосновение в том же месте, значит, резиновая рука - твоя.

И в то же самое время довольно часто приходится натыкаться на изложение теории о тем, что наши предки, дескать, воспринимали внутренний голос как внешний, в атрибутировали его как команды и предложения, поступающие от богов и духов.

То есть, голос, который каждое утро говорит тебе: "Не пора ли подкрепиться?", после чего ты своими ногами идешь и подкрепляешься, тот же самый мозг почему-то воспринимал как независимый от себя, и многочисленные совпадения желаний с попытками их исполнить игнорировал. Видимо, потому что "это было давно, когда люди были тупыми".

Вспоминается к слову история Сапольского про масаев и восприятие сумасшествия:

"На обратном пути, когда все улеглось, а джип благодаря открытым окнам проветрился до мало-мальски приемлемого состояния, я воспользовался неожиданной возможностью разузнать побольше об их взглядах на душевнобольных, провернуть небольшое антропологическое исследование, посмотреть, как воспринимают шизофрению представители совершенно иной культуры.

— Скажи мне, Рода, — начал я без предисловий, — что с этой женщиной?

Рода уставилась на меня так, будто это я спятил.

— Она сошла с ума.

— А почему ты так решила?

— Она сумасшедшая. Это же видно по тому, как она себя ведет.

— Но как ты поняла, что она сумасшедшая? Что она сделала?

— Она убила козу.

— И что? — с антропологической непредвзятостью спросил я. — Масаи все время убивают коз.

Рода посмотрела на меня как на недоумка.

— Коз убивают только мужчины.

— Ладно, а еще откуда понятно, что она сошла с ума?

— Она слышит голоса.

Я снова прикидываюсь дурачком.

— Но ведь все масаи иногда слышат голоса.

(На обрядовых церемониях перед долгими перегонами скота масаи устраивают экстатические танцы и вроде бы слышат голоса.)

И тут Рода одной фразой выразила примерно половину того, что нужно знать о кросс-культурной психиатрии.

— Она слышит голоса не вовремя."

(http://flibusta.site/b/504460/read)

|

|

Без заголовка |

Это наш ворон Василий Борухович Невермор собирает сырные крошки от моего бутерброда на крыльце под цимбидиумами.

Василий Борухович - глава семьи, но жена его сидит с ребенком и не прилетает, ребенок еще маленький. Товарищ Невермор очень тщательный, все что найдет из еды собирает в клюв и относит в семью. А чего не может сразу унести, из того делает нычки на будущее под сухими листьями.

Та же сцена, но с магпаями.

Магпаи любят сыр, и недавно сделали умозаключение, что источник сыра находится у нас на кухне. Поэтому оставлять входную дверь открытой теперь не стоит.

Василий Борухович - глава семьи, но жена его сидит с ребенком и не прилетает, ребенок еще маленький. Товарищ Невермор очень тщательный, все что найдет из еды собирает в клюв и относит в семью. А чего не может сразу унести, из того делает нычки на будущее под сухими листьями.

Та же сцена, но с магпаями.

Магпаи любят сыр, и недавно сделали умозаключение, что источник сыра находится у нас на кухне. Поэтому оставлять входную дверь открытой теперь не стоит.

|

|

Без заголовка |

по моему опыту, если взять из холодильника полную кастрюлю супа и уронить на пол, то кухня сразу очень сильно насупится

***

программисты утром кодят хмуро, край суровый вторником объят

***

в компанию к Мэри Кристмас: Вячеслав Господи

***

из списка заповедей 2.0:

не возжелай ближнего своего, если он - осел

***

программисты утром кодят хмуро, край суровый вторником объят

***

в компанию к Мэри Кристмас: Вячеслав Господи

***

из списка заповедей 2.0:

не возжелай ближнего своего, если он - осел

|

|

Без заголовка |

по моему опыту, если взять из холодильника полную кастрюлю супа и уронить на пол, то кухня сразу очень сильно насупится

***

программисты утром кодят хмуро, край суровый вторником объят

***

в компанию к Мэри Кристмас: Вячеслав Господи

***

из списка заповедей 2.0:

не возжелай ближнего своего, если он - осел

***

программисты утром кодят хмуро, край суровый вторником объят

***

в компанию к Мэри Кристмас: Вячеслав Господи

***

из списка заповедей 2.0:

не возжелай ближнего своего, если он - осел

|

|

Без заголовка |

По поводу концентрации животных в здешней местности. Иду сейчас по нашему участку к вешалке для белья, смотрю - ветка на газоне валяется. Думаю, надо ее в кусты бросить, пусть там перегнивает. Кидаю и попадаю в лису, мирно спавшую между забором и кустами. Она как выпрыгнет, как выскочит. И вдоль забора стремительно через дыру к соседям, а оттуда через вторую дыру на темный проулочек. До этого мне казалось, что случайно попасть в лису можно только в мультфильме.

С точки зрения лисы это, конечно, должно было выглядеть жутко негостеприимно. Спишь себе спокойно, и тут тебе по голове прилетает. Она могла подумать, что тут дискриминируют по признаку рыжести и длиннохвостия. Надо будет ей под забором еды, что-ли, оставить.

Также в окно продолжают падать поссумы. У меня под окном долгое время стоял большой горшок с сильно переросшим кустом фейхоа, который было решено пересадить в грунт. Я ж не знала, что поссумы проложили маршрут с туи на фейхоа, с фейхоа - по трубе на крышу. Теперь они по привычке прыгают с туи, а эта парабола за отсутствием фейхоа оканчивается в моем окне. Посреди ночи раздается бдыщ в стекло, и отрикошетивший поссум падает в соседний куст кротона, с шумом проваливаясь сквозь жесткие шелестящие листья.

- Я гляжу, они - смышленые зверьки, - отвечает в ответ на мое описание ситуации друг NN.

И о погоде - животные ее одобряют.

Магпай как бы спрашивает, зачем тут накидали белой холодной пакости?

Доколе?

С точки зрения лисы это, конечно, должно было выглядеть жутко негостеприимно. Спишь себе спокойно, и тут тебе по голове прилетает. Она могла подумать, что тут дискриминируют по признаку рыжести и длиннохвостия. Надо будет ей под забором еды, что-ли, оставить.

Также в окно продолжают падать поссумы. У меня под окном долгое время стоял большой горшок с сильно переросшим кустом фейхоа, который было решено пересадить в грунт. Я ж не знала, что поссумы проложили маршрут с туи на фейхоа, с фейхоа - по трубе на крышу. Теперь они по привычке прыгают с туи, а эта парабола за отсутствием фейхоа оканчивается в моем окне. Посреди ночи раздается бдыщ в стекло, и отрикошетивший поссум падает в соседний куст кротона, с шумом проваливаясь сквозь жесткие шелестящие листья.

- Я гляжу, они - смышленые зверьки, - отвечает в ответ на мое описание ситуации друг NN.