-Рубрики

- Архитектура (25)

- Готические Соборы (21)

- Красивые фотографии (15)

- Gothic (4)

- Кладбища (3)

- Литература (1)

- Живопись (1)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

дом в Пскове |

конечно, стеклопакет тут очень к месту, ну, а что поделать...жилой дом, как-то надо обустраиваться

кому интересно есть еще 2 фотки - окна и средней части

|

церковь в Быково |

просто невероятная церковь! была там дважды - зимой и летом. Зимой, конечно, вид более впечатляет!

А это рисовала как раз в летнюю поездку.

|

приветствие, проект |

во-вторых, хочу выложить свой проект... я уже выкладывала на других готических сообществах и хочу сразу предупредить, что это не чистая готика, а ПСЕВДО или НЕО, что называется, так что любезно прошу не спрашивать, где пики и т.д. :)

и в -третьих, рискну выложить скромное пожелание менее мигающего фона...

|

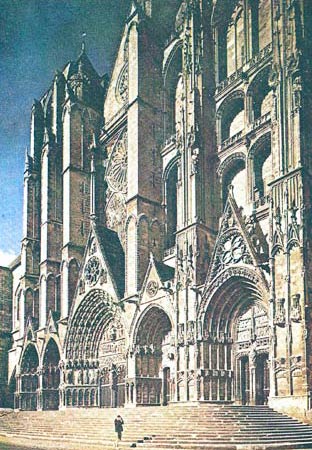

Собор Санта-Эрлалия в Барселоне |

Собор Санта-Эрлалия в Барселоне

1 мая 1298 года был заложен первый камень в основание собора Барселоны. Как и два его предшественника, которые располагались на том же месте, собор был посвящен святой Эулалии. Это гигантское здание длиной 79 м, шириной 25 м и высотой 26 м - один из самых грандиозных памятников каталонской готики. Строительными работами здесь руководил мастер-каменщик Хайме Фабре, который соорудил широкий центральный неф, обрамленный двумя боковыми (по высоте примерно равными центральному), переходящими в восточной части храма в деамбулаторий. Травеи центрального нефа от-делены друг от друга массивными пучками колонн. Своды были завершены лишь в 1448 году; последним штрихом стали декоративные замковые камни. Пышный интерьер оказывается еще более эффектным за счет галерей над капеллами. В 1337 году завершилось сооружение крипты собора, вероятно, также строившейся под руководством Хайме Фаб-ре. Этому же архитектору принадлежит проект 12-лопастных нервюрных сводов, созданный под влиянием работ прославленного архитектора XII века Антонио Гауди.

Внешний вид собора достаточно прост (кроме неоготического западного фасада, созданного в XIX веке): обширные плоскости стен разделены лишь несколькими карнизами с отступами. Аркбутаны, принимающие на себя распор свода, заметны только в области окон верхнего яруса, а поддерживающие их контрфорсы помещены внутри здания.

Благодаря этому снаружи постройка напоминает скорее массивную и неприступную крепость, нежели храм. Как и во многих других испанских храмах, вершины сводов не заложены камнем. Такая конструкция позволяла экономить материалы и труд рабочих, но была приемлема лишь в сухом климате.

|

Часовня Росслин |

Часовня Росслин

Часовня Росслин - еще одно знаменитое сооружение которое легенды связывают с орденом тамплиеров. Однако точных сведений об этом нет. Ведь воздвигнута она была в XV веке на средства Уильяма Сен-Клера, графа Росслина и Оркни, столетие спустя после того как орден рыцарей-храмовников был уничтожен. Зато точно известно что штаб-квартира тамплиеров в Шотландии располагалась на расстоянии всего нескольких миль от замка Росслин. Тем не менее выдвигались различные гипотезы одна другой интереснее. Высказывались предположения, что Ковчег Завета Господня, Святой Грааль и тайные утраченные Евангелия, а также сокровища тамплиеров - спрятаны где-то в церкви. Местные жители часто шутят, что не удивятся, если в один прекрасный день кто-нибудь заявит, будто лохнесское чудовище и НЛО Розуэлла также спрятаны где-то под часовней. =)

Часовня Росслин находится в нескольких милях южнее Эдинбурга. Церковь в ее нынешнем виде мало напоминает величественный собор, который планировалось построить. В замке Россилн когда-то располагался средневековый скрипторий, где переводлись и переписывались от руки книги из стран континентальной Европы. Резные украшения внутри часовни отчасти имитируют изысканные миниатюры средневековых часословов и бестиариев. Сказочные существа вроде драконов, единорогов, леших соседствуют здесь со святыми, рыцарями, королевами, средневековыми музыкантами и библейскими персонажами. Название часовни составлено из двух кельтских слов - ross (гора, холм) и lynn (вода). То есть буквально "холм у реки", что идеально сответсвует местности.

Особо примечательным является интерьер. Например знаменитая Колонна Подмастерья. Легенда рассказывает что она была высечена из камня неким юным подмастерьем, который создал ее по образу великолепной колонны, увиденной им во сне. Его наставник, мастер-каменщик, который учился своему мастерству в Риме, преисполнился зависти. Он был настолько разгневан, что ударил своего ученика с такой силой, что лишил его жизни. На любом участе поверхности часовни имеется огромное количество резных изображений, особенно изобилует ими знаменитый свод. Эти изображения, по мнению многих, содержат множество загадочных символов и кодов. Ведь несколько последних лет их изучением занимаются криптологи. Хотя далеко не каждый "код" на самом деле может оказатся кодом. Появились предположение что многие символы могут быть как-то связаны со средневековой музыкой. Ведь каждую арку венчает каменный ангел, играющий на средневековом музыкальном инструменте.

Действительно тайные помещения под Росслином существует. Это склеп семейства Сен-Клеров. Нет никаких точных свидетельств что в нем спрятано некое "тайное сокровище" и проводить раскопки склепа запрещено, Росслин ведь являет собой довольно ветхое соружение. И все же это воистину волшебное место, настоящая сокровищница средневековых изображений. Этот прекрасный храм полон многих чудес и вещей, значение которых нам еще предстоит разгадать.

|

Готический и романский стили - единство и противоположность |

Готический и романский стили - единство и противоположность

Как в созданиях вечной природы, здесь все — до тончайшего стебелька — является формой и отвечает целому. Как легко возносится в воздух прочно заложенное, огромное здание, столь прозрачное и все же рассчитанное на вечность. И.В. Гете

Как в созданиях вечной природы, здесь все — до тончайшего стебелька — является формой и отвечает целому. Как легко возносится в воздух прочно заложенное, огромное здание, столь прозрачное и все же рассчитанное на вечность. И.В. Гете

Творческие поиски готических архитекторов были ориентированы на создание грандиозного городского собора, одновременно отвечавшего требованиям церкви, подымавшего престиж французского королевства, прославлявшего французских королей, воплощавшего укрепление и расцвет новой городской культуры, выражавшего собой самые возвышенные и дерзновенные надежды и стремления века. Облик готического собора производит глубокое впечатление. Он высится над городом, как огромный великолепный корабль. С каждым ярусом западного фасада — порталов, окон, скульптурных галерей и балюстрад — нарастает мощное движение архитектурных форм вверх. Запрокинутый в небеса, собор не довлеет своей массой над кишащим внизу городом, но возносится и парит над ним.

Развитие готического стиля в Иль-де-Франсе поражает быстротой, единством и целенаправленностью. Опыт, накопленный французскими мастерами во второй половине XII века, и экспериментальный характер раннеготического строительства позволили уже к первой половине XIII века создать самые блистательные и совершенные образцы готики. Дерзновенность стремлений, творческая отвага, сила духовного порыва сопутствовали ее создателям на всем протяжении существования готического стиля. Свидетели первых шагов готической архитектуры не отнеслись равнодушно к возникновению нового стиля.

Исторические и литературные документы второй половины XII века богаты замечаниями современников о новых вкусах в архитектуре и искусстве. Мнения о появившемся стиле тогда разделились. Как и всякое нововведение, готика порицалась одними и нравилась другим. Однако в одном все современники были согласны — в разительной новизне готического стиля, не похожего ни на что существовавшее ранее.

Хотя крупнейшие романские храмы могли успешно соперничать с готическими соборами величиной и грандиозностью внутреннего пространства, свидетели возникновения готики сразу же увидели в ней значительное нововведение, новый художественный стиль и попытались определить его стилистические особенности.

В качестве главных отличий новой готической церкви аббатства Сен-Дени от старой романской базилики аббат Сугерий называет:

- пространственнность (хор «облагорожен красотой длины и ширины»),

- вертикализм (стена центрального нефа «вдруг поднимается вверх»)

- насыщенность светом («свет удивительный и нескончаемый священнейших окон»).

Гервасий Кентерберийский, сравнивая старую романскую постройку с новым возводимым готическим собором, отмечает разницу между двумя сооружениями:

- благородство форм нового здания,

- значительное увеличение длины столбов (при сохранении их прежней толщины), то есть высоты храма,

- тонкость новой резной и скульптурной работы по сравнению с непритязательностью прежнего скульптурного оформления,

- своды снабжены ребрами (arcuatae) и замковыми камнями,

— «свод из камня и легкого туфа составленный», а не «потолок деревянный, превосходной живописью украшенный»,

- большую высота нового здания — как раз на высоту окон.

Описание Гервасия свидетельствует о том, что современники были способны обоснованно и тонко судить о происходящих в архитектуре и искусстве изменениях и представляли, в чем состояла разница старого и нового стилей, и были склонны противопоставлять их.

Современный исследователь не может не отметить теснейших уз, связывающих готику со всем предыдущим развитием средневекового искусства, и прежде всего ее близкого родства с искусством романской эпохи. Весь двухвековой романский опыт строительства и украшения церквей и полное утверждение величественной системы романского художественного мышления были необходимы для появления готического стиля.

Готические архитекторы следовали выработанному в романскую эпоху плану церковного сооружения и схеме его внутренних членений, а на основе романской иконографической традиции выросла стройная иконографическая система XIII столетия. Действительно, даже самое поверхностное сравнение основных художественных принципов готической и романской эпох показывает всю сложность их взаимоотношений друг с другом.

Готика развивалась на основе романского стиля, но на каждом шагу противоречила ему, выдвигая собственную систему архитектурного и художественного мышления. Поэтому неудивительно возникновение готики и разработка нового стиля на территории Иль-де-Франса. Здесь сыграли роль не только важнейшие политические и экономические причины, но также и то, что Иль-де-Франс был одним из самых слабых звеньев в цепи романских архитектурных школ. В XII столетии это была одна из немногих областей, где романский стиль не сложился и не утвердился окончательно и где продолжали держаться архаические архитектурные формы: простые деревянные плоские покрытия, мощные квадратные столбы, статическая замкнутость внутреннего пространства. Слабость романских традиций Иль-де-Франса позволила молодому, стилю быстро укрепиться и развиваться в атмосфере творческих поисков, свободной от давящей власти старых укоренившихся художественных представлений.

Если романская архитектура основывалась на древнейших представлениях о закономерностях строительства и взаимоотношении конструктивных элементов в архитектурном сооружении, примыкая к римской строительной традиции, то готическая эпоха предлагает новое архитектурное решение и создает новую конструктивную систему, ломающую старые представления о технических возможностях зодчества и следующую собственной архитектурной логике.

Средневековые памятники искусства Западной Европы постоянно напоминают о его сравнительно недавнем варварском прошлом, проявляющемся то в мотиве дохристианского плетеного орнамента, то фигуре фантастического существа, выглядывающего из растительных сплетений романской капители или взирающего с высот готического собора.

|

Символическое толкование готического искусства |

Символическое толкование готического искусства

Древняя иносказательная традиция, культивировавшаяся в средневековом сознании, чрезвычайно обогащала и углубляла взаимоотношения человека с миром духовных ценностей (в сущности, определяя их). Символизм средневекового мышления придавал мировосприятию стройность и упорядоченность. Склонный к символическим интерпретациям средневековый ум проявил себя как в стремлении искусства к чувственпому воплощению ирреального, к выражению непознаваемого через постоянно подыскиваемые ему в реальности подобия, так и в наделении искусства особым значением не только как всякого явления бытия, но как создаваемого преимущественно ради его толкования и смысла. Возможность символической интерпретации одухотворяла и возвышала каждое понятие, и каждый художественный образ способен был, таким образом, в своем истолковании объять всю необъятность мира. Он мог быть близким и волнующим как для самого широкого круга людей, так и для избранного круга духовной элиты. Любая тема была полна глубокого и тайного значения, волновавшего сердце и ум и объединявшего в их переживаниях людей самых различных слоев и уровня образования, а готический собор полнотою своих символов говорил о таинстве Неба и чудесах земли. Восприятие избранной темы никогда не было и для самого средневекового художника чисто формальным. Она была внутренне близка ему и многое говорила его душе. Поэтому и невозможно представить этого мастера бездушным ремесленником, слепым исполнителем чужого замысла. Выражая языком изобразительного искусства нередко подсказанный ему сюжет, он вкладывал в свое творение не только все умение своих рук, но и силу ума и глубину души, все свое понимание мира. Духовное богатство, высокая одухотворенность и внутренняя глубина постепенно открываются при соприкосновении с миром готического искусства по мере проникновения в его символический смысл и познания его символического строя. Средневековая мысль породила немало сочинений, в которых упорядочивалось и приводилось в своеобразную систему и само символическое истолкование церковного искусства и архитектуры. Гонорий Отэнский в XII веке, Сигер Кремонский, Робер из Тюи, Пьер де Руасси на рубеже XII—XIII веков, Гийом Дуранд к концу XIII века подробно разобрали и обосновали символическое значение каждого архитектурного элемента храма — воплощения града божьего на земле — и многих его украшений.

Естественная привычка средневекового мышления к символическому осмыслению окружающего наделила условным смыслом каждую архитектурную часть:

- боковые стены трактовались как образ Ветхого и Нового завета,

- столбы и колонны как апостолы и пророки, несущие свод,

- порталы — как преддверие рая;

- готический интерьер, ослепительно сияющий, символизировал небесный рай,

Гонорий Отэнский дает несколько иную символическую трактовку храма:

- столбы и колонны церкви, обычно сравниваемые с пророками и апостолами, сравнивает с епископами, подпирающими здание церкви,

- своды, покрывающие храм, сравнивает с покровительствующими церкви светскими князьями.

В средневековом богословии сложилась традиция уподобления возведения храма Священному писанию: фундамент постройки сравнивался с буквальным смыслом писания, а воздвигнутый на его основании храм символизировал его аллегорический смысл, содержащуюся в нем божественную премудрость.

Такие характерные плоды средневекового символического мышления, как «De gemma animae» Гонория Отэнского или «Speculum ecclesiae» Пьера де Руасси, как и символическая интерпретация храмовой декорации в сочинениях Сугерия, показывают, что нахождение символического значения произведениям искусства было в средние века одной из существенных граней процесса освоения и приятия искусства и окончательного определения его места и роли в средневековой церкви и средневековом обществе.

|

Без заголовка |

|

Без заголовка |

|

Соборы |

|

Готическая живопись |

Готическая живопись

Дать четкое определение готической живописи затруднительно по двум причинам: во-первых, для этого необходимо провести четкую границу между искусством готики и искусством Ренессанса, а во-вторых, следует прояснить отношения между искусством Италии и искусством Северной Европы (в частности - ранней нидерландской живописью). Поскольку отличия готики от более раннего романского стиля выделить гораздо легче, то для начала можно сосредоточиться на главном из поставленных вопросов: как соотносится готическое искусство с искусством эпохи Возрождения. Так мы сможем сгладить некоторые несообразности, всегда возникающие при попытке сопоставить два эти периода. Кроме того, это даст нам более четкое представление об искусстве Италии 14 столетия - искусстве треченто, - а следовательно, поможет определить его соотношение с творчеством североевропейских художников от Яна Ван Эйка до Иеронима Босха.

Пространство натуры, пространство живописи и повседневная жизнь Центральный пункт обрисованных выше проблем - вопрос отношения живописной формы и мотива к натуре. В качестве отправной точки для обсуждения этого вопроса весьма уместно следующее высказывание: 'Знатные господа и простолюдины, священники и миряне приходят, чтобы насмехаться над Богом, воплотившимся в Человеке. Даже ничтожные воры издеваются над Ним. Многие бесстыдно встают перед Ним и дерзко поднимают головы к Нему с ухмылками и выкриками. И все это творят не десять человек и не двадцать, а сотни и сотни'. Эти слова, взятые из проповеди начала 15 века, типичны для средневековой литературы, посвященной Страстям Господним. Столь же типичны они и для народного восприятия живописи, ибо они снова и снова звучат в заказах на оформление заалтарных образов и панно. Набожный мирянин желал узнать о страданиях и смерти Христа больше, чем можно было прочесть в Евангелиях. Это желание 'увидеть как можно больше' (или, точнее, желание рассмотреть евангельские сцены в самых мельчайших подробностях) отразилось как в непосредственных религиозных переживаниях, так и в характерном для той эпохи ощущении близости религиозного опыта к повседневной жизни. Такая интеграция событийного искусства в реальную действительность требовала новых способов видения - способов, которые нашли выражение в развитии разнообразных форм и новых мотивов. Изучая основной период готической живописи, продлившийся с середины 13 до середины 15 столетия, мы без труда проследим этот процесс эстетической и тематической переориентации в раннем нидерландском искусстве, и в первую очередь в творчестве Яна Ван Эйка. В новом искусстве с неотразимым очарованием сочетались традиционные методы живописи и новые представления о том, что должно быть изображено на картине. Именно на это намекает название книги Ганса Бельтинга 'Изобретение живописи', в которой описывается превращение старых функций религиозной живописи в 'оболочку для новой эстетики'. Мнение Бельтинга о том, что была найдена новая 'формула живописи', которой всецело определился 'европейский тип видения мира', - чрезвычайно ценный инструмент для анализа нидерландской живописи. Не следует забывать, что решающую роль в этом 'изобретении' сыграли ранние франко-фламандские иллюстрации к рукописным книгам и творчество Робера Кампена (Флемальского мастера). Кроме того, литература, посвященная Страстям Господним, и искусство театральной декорации в 14 веке способствовали развитию новых форм групповой композиции и сюжетно-тематических циклов картин, так что Ян Ван Эйк и Рогир Ван дер Вейден могли пользоваться уже сложившимися моделями пространственной композиции и спопобов видения. Методично исследовав данную область культурных взаимовлияний, историк искусства Эрвин Панофский поместил раннюю нидерландскую живопись в центр всего средневекового искусства. Особенно интересным в этом отношении будет анализ работ Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена, так как он поможет дать ответ на вопрос, к какому стилю - готическому или ренессансному - принадлежат произведения, созданные в период от Яна ван Эйка до Иеронима Босха. Главным источником представления (разделяемого, правда, не всеми специалистами) о том, что ранняя нидерландская живопись принадлежит к 'готическому лагерю', послужил репертуар форм, использованный Рогиром ван дер Вейденом, - репертуар, который он заимствовал из реалистической эстетики ван Эйка с целью как можно теснее приблизить сюжетно-тематическую религиозную картину к средневековым литературным описаниям Страстей. Более того, 'модель ван дер Вейдена' интерпретировали как эстетическую основу для развития позднесредневековой живописи в Северной Европе - иными словами, для всего искусства 15 века. Но как же охарактеризовать нидерландскую живопись этой эпохи? Чтобы ответить на этот вопрос, следует внимательнее проанализировать достижения живописи итальянской. Ганс Бельтинг утверждает, что Италия и Нидерланды 'изобрели живопись' одновременно, но независимо друг от друга. Но против такой гипотезы найдется множество возражений. Конечно, нидерландский натурализм несопоставим с флорентийскими экспериментами в области перспективы. И все же между реалистическим пространством картин Джотто и пространственной концепцией других художников треченто можно провести параллели. Иллюзия разомкнутого пространства за плоскостью картины - пространства, в которое можно помещать 'движущиеся' фигуры и мнимо объемные предметы, стала предпосылкой для формирования воззрения Альберти на природу, основанного на познаниях в оптике. В своем знаменитом трактате о живописи (1436) Альберти описывает технику живописи с линейной перспективой - ключевую особенность ренессансного искусства. Однако принцип математических расчетов, необходимых для построения той перспективы, которая обеспечивала 'новое видение мира', своим появлением во многом обязан эмпирическим исследованиям Джотто. Возможно, именно Джотто первым поставил главный вопрос: как создать иллюзию трехмерного пространства на плоскости? Эмпирические исследования продолжали играть важную роль и спустя столетие в творчестве Яна ван Эйка. Однако ван Эйк разрешил проблему создания трехмерного изображения на плоскости иным способом. По удачному замечанию Панофского, этот великий живописец использовал свет таким образом, как будто одновременно смотрел и в микроскоп, и в телескоп. Та же характеристика применима и к итальянским художникам от Джотто до Фра Анжелико, и к нидерландским мастерам от Яна ван Эйка до Иеронима Босха: если итальянцы учились писать в средневековом стиле с примесью 'современности', то и североевропейские художники позднего Средневековья были устремлены в будущее, к искусству Ренессанса.

Италия и Северная Европа

Анализируя искусство рубежа 13 - 14 веков, следует учитывать, что между Италией и Северной Европой существовали важные различия. Только учитывая это, мы сможем в полной мере оценить присущие двум этим регионам различные подходы к живописи и составить более четкое представление обо всей совокупности нововведений, сформировавших так называемое 'готическое' искусство. Центральная для живописи 13 - 15 веков задача реалистичного пространственного изображения предметов волновала не одних лишь итальянцев начиная с Джотто. Французы также стремились ее разрешить. По высказанному полвека назад мнению Дагоберта Фрея, грандиозные французские соборы свидетельствуют о том, что и во Франции развивались схожие представления об объемности в искусстве, позволяющие реалистично изображать предметы и пространство. Таким образом, широко известная теория резкого разграничения между линейной, или 'плоской', готической живописью Северной Европы, с одной стороны, и объемной, пространственной итальянской живописью от Джотто до раннего Ренессанса - с другой, не имеет под собой оснований. Как для Джотто, так и для живописцев парижской школы 13 - начала 14 веков пространственное воспроизведение предмета являлось отправной точкой работы; различие между этими подходами состояло лишь в концепции самого пространства. Живописцы эпохи треченто и, позднее, представители раннего Возрождения стремились достичь единообразия в живописном воспроизведении действительности - иными словами, сплавить воедино все разнообразные составные элементы живописи как искусства. Французские же художники, чья эстетическая модель оказывала влияние на всю Северную Европу, пытались, скорее, связать в единое целое все элементы картины, как бы собирая пространство из разрозненных образов, объединяя их в сцену. Строго говоря, эта особенность отличает и творчество Яна ван Эйка. Описывая эти различные концепции пространства как 'одновременные и в то же время последовательно сменяющие друг друга', Фрей дает нам ключ к пониманию искусства рассматриваемого периода. Не исключено, что итальянские художники пришли к идее пространственного отображения действительности точно так же, как это сделали, по мнению Фрея, французы, - благодаря строительству соборов. Поэтому представление об одностороннем движении астетических достижений с юга на север нуждается в уточнении. Реометрические фигуры, окружающие центр (как правило, замковый камень) готического веерного свода, образуют своего рода живописное единство, основанное на абстрактной системе линий, отдельные мотивы которой сочетаются друг с другом в манере, близкой к итальянской. Если можно определить некоторые секции готического веерного свода как картины в широком смысле слова, то придется признать, что интеграция разрозненных фигур в живописное пространство началась в Северной Европе именно в тот период, когда в Италии творил Джотто. Разумеется, невозможно отрицать, что Италия подарила другим европейским странам ценнейшие модели для живописного декора готических храмов. Итальянские художники эпохи треченто были в первую очередь озабочены адекватным представлением живописной темы в контексте архитектурного сооружения. Они стремились вовлечь набожного зрителя в священный сюжет, чтобы между картиной и верующим установилась внутренняя связь. Церковь определяла структуру религиозной живописи не только в символическом, но и в самом буквальном смысле. Возможно, именно в этом и заключалась причина, по которой Джотто стал использовать поверхность стены как передний план живописного пространства. Теперь верующий получал возможность как бы войти внутрь картины: святые стали близки и доступны. Так, в конце 13 века в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи удалось включить внешнюю реальность в структуру фрески. Этот шаг ознаменовал радикальный отход от господствовавшего в ту эпоху византийского стиля, который, предполагая участие зрителя в священных событиях, тем не менее подчеркивал недоступность святых н библейских персонажей. Александр Перриг убедительно продемонстрировал, что в Средние века византийский иконографический стиль отождествлялся с эстетикой раннехристианской живописи. Постановление папы нa папской курии предписывало считать этот стиль, как в отношении формы, так и в содержательном плане, единственно допустимым для религиозного искусства. В Сиене, согласно Перригу, византийский стиль считался официальным и находился под покровительством городских властей. Именно по этой причине, утверждает Перриг, из двух икон "Богоматерь на престоле" работы Джотто и Дуччо более достойной была признана последняя. Иными словами, натуралистический стиль Джотто был для сиенцев 'неправильным', а изображенная в этом стиле Мадонна - 'неправдоподобной'. А византийский стиль Дуччо, считавшийся родственным стилю раннехристианской живописи, гарантировал для современников максимально возможное сходство с истинным ликом Богоматери. Джотто, его ученики и даже последователи Дуччо находили различные пути выхода за рамки византийского стиля. В конечном счете в Италии возобладал натуралистический стиль, что повлекло за собой развитие новых способов видения мира, которые можно быле разрабатывать при помощи математических моделей и оптических экспериментов, базировавшихся на линейной перспективе. Этот решающий 'диспут' между византийской традицией и натуралистическим стилем был основной темой итальянской готической живописи. Поэтому выражение 'живописцы эпохи треченто' не следовало бы использовать в привычном нам узком смысле: имело бы смысл расширить его так, чтобы в данную категорию включались и некоторые мастера 15 века (например, Фра Анжелико или Пизанелло). Это не помешало бы классифицировать иначе их современников, таких как Мазаччо и Уччелло, и в то же время позволило бы провести достаточно четкую границу между готической и ренессансной живописью. Благодаря такому подходу можно прийти к выводу, что основы ренессансной живописи были заложены на рубеже 13 - 14 веков, несмотря на то, что для развития линейной перспективы потребовалось еще около ста лет. Культурные и интеллектуальные перемены нередко сопровождаются бурными событиями и в политической жизни. Весь 14 век был эпохой потрясений и переворотов. С основанием в 1296 году Ганзейского союза в Любеке, к которому вскоре присоединился ряд других городов в Германии и на побережье Балтийского моря, начался экономический подъем, благодаря которому укрепился торговый класс во многих североевропейских городах. Феодальный уклад, определявший социальную структуру во времена раннего и развитого феодального общества, постепенно уступал место укладу классовому.

В ходе Столетней войны между Англией и Францией (1339 - 1453) оба государства были опустошены и пришли в упадок. 'Черная смерть', свирепствовавшая в 1347 - 1351 годах, этот чудовищный бич 14 столетия, выкосила по меньшей мере треть населения Европы. Наконец, раздиравшие христианский мир политические и религиозные конфликты привели к так называемому 'авиньонскому пленению пап' (в 1309-1377 годах папский престол находился в Авиньоне, на юге Франции), а затем и к Великой Схизме. Таким образом, 14 столетие можно охарактеризовать как 'переломную эпоху'. Зарождение гуманизма и развитие литературы, не связанной с придворными кругами, свидетельствовали о том, что начало формироваться общество нового типа. Но гонения, которым церковь подвергла прогрессивное учение номиналистов, и появление фанатичных сект (таких, как флагелланты) говорили о том, что мрачная эпоха обскурантизма еще не миновала. Стремление сохранить старый византийский стиль и его северо-европейские варианты - стиль, который кажется окостеневшим и искусственным по сравнению с гибким изяществом готики, а также с возросшим вниманием художников к миру природы, - можно рассматривать как реакцию на весь комплекс культурных, социальных, политических и религиозных преобразований той эпохи.

Трансформация искусства в 13 веке

13 век, как и 14, был временем бурных перемен и нестабильности. С упадком империи Гогенштауфенов сформировалось множество мелких независимых государств, а в ходе этого процесса набрал силу средний класс. Религиозные противоречия эпохи отчетливо воплотились в политическом противостоянии между двумя братьями - Людовиком 9 (1226 - 1270), который посмертно был удостоен звания rex exemplaris ('образцовый король'), и Карлом Анжуйским (1266 - 1285), проводившим политику экспансии и вовлекшим в свои интриги папство. Радикальные перемены совершались и в рамках самой церкви. С одной стороны, были объявлены 'еретиками' и уничтожены в ходе кровопролитных войн катары и другие подозрительные секты; с другой - нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев, в некоторых отношениях не менее опасные для официальной церкви, успешно и беспрепятственно внушали своим мирским приверженцам идеалы братской любви и бедности. Даже языческие философские школы античности стали находить себе место в трактатах некоторых теологов, несмотря на попытки церкви взять эту тенденцию под контроль. Таков был исторический фон, на котором совершался процесс трансформации представлений о живописи. Репертуар сюжетов и мотивов обогатился. Начало готического периода ознаменовалось, к примеру, изменениями в принципах изображения распятого Христа. Изящество женщин, оплакивающих Христа у подножия распятия, резко контрастирует с истерзанным телом Спасителя; Богоматерь падает без чувств на руки своих сподвижников, являя тем самым чрезмерную 'человечность'; слуга помогает слепому копьеносцу. 'Распятие' как сюжет для картины превращается в повествование, приобретая форму, известную как 'распятие фигурного типа'. Реализм, с которым изображались боль и страдание в сцене казни, - сцене, совершенно понятной и хорошо знакомой любому средневековому зрителю, - стал первой приметой формирования натуралистического стиля. Этот зарождающийся натурализм приобретал в готическом искусстве самые разнообразные формы и в конце концов обусловил блестящие достижения ранних нидерландских мастеров. Еще одно свидетельство того, что в раннюю готическую живопись стала включаться повседневная жизнь, - та популярность, которую приобрели часословы. Часословы были не только молитвенниками, но и предметом эстетического любования, ибо страницы их украшались изысканными миниатюрами. К концу 13 столетия они стали настолько декоративными, что превратились в предметы роскоши; торговля ими особенно процветала при дворе Людовика 9 Святого. Самые знаменитые мастерские по изготовлению часословов находились в Париже. Они внесли значительный вклад в развитие новой образности и новых форм европейского искусства.

Формальные аспекты ранней готической живописи

Переход от романской живописи к готической вовсе не был гладким и незаметным. 'Прозрачная' структура готического собора, в которой плоскость стены уступала место ажурным орнаментам и огромным окнам, исключила возможность обильного живописного декора. Зарождение готического собора совпало с периодом наивысшего расцвета романской живописи, в особенности фресковой. Но вскоре господствующую роль в отделке храмовых зданий стали играть другие виды изобразительного искусства, и живопись была оттеснена на вторые роли. Этот подчиненный статус живописи в эпоху возведения первых готических соборов отразился и в технических приемах, которыми пользовались живописцы: нередко они пытались имитировать господствующие и весьма дорогостоящие техники мозаики и витража. Этот переходный период сменился эпохой чрезвычайно плодотворного взаимодействия между живописью и архитектурой, в ходе которого появились новые, весьма интересные темы и вариации. Нередко заимствование мотивов и структурных элементов из области архитектуры существенно повышало эстетическую ценность живописного произведения. На иллюстрации к 'Псалтыри Робера де Лиля' (до 1339) изображено "Колесо десяти возрастов человека" со всеведущим Богом в центре.

Источником вдохновения для живописца, создавшего эту миниатюру, вне сомнения, послужило окно-роза готического собора. А промежутки между лучами, исходящими от лика Бога, заполнены звездчатым и черепитчатым орнаментами, имитирующими поверхность лопастей нервюрного свода. Еще одним примером использования архитектурных мотивов в живописи служит миниатюра из 'Псалтыри Людовика Святого', где изображен храм, очень похожий на парижскую часовню Сент-Шапель, строительство которой началось по распоряжению Людовика приблизительно в тот же период. В стандартную декоративную программу включались ланцетовидные окна, трилистники, квадрифолии и розетки. Но самой примечательной в данном отношении является композиция одной английской миниатюры, созданной около 1250 года. Эта иллюстрация к 'Апокалипсису', на которой ангел показывает Небесный Град коленопреклоненному святому Иоанну, основана на формальных концепциях, близких романскому искусству. В композиции доминирует мощная диагональ, которой, причудливо изгибаясь, подчиняются обе фигуры: ею определяются и линия спины, и движения рук Иоанна, и жест ангела, и расположение его крыльев. Такой же асимметричный ритм можно обнаружить и в 'безумных сводах' хора собора в Линкольне. Здесь симметрия нарушена поперечной нервюрой, круто поднимающейся вверх от трифория и под неожиданным углом соединяющейся с другими нервюрами на продольном ребре. За счет этого 'оживляется' вся структура сводов, а 'прозрачная' стена словно бы воспаряет ввысь. Тем же стремлением 'оживить' сцену, по-видимому, руководствовался и автор миниатюры из 'Апокалипсиса'. Точно так же в тот период заимствовали идеи из других видов искусства и многие другие живописцы.

|

Без заголовка |

|

Ещё немного картинок |

Настроение сейчас - норма

|

Часовня Сент-Шапель |

Часовня Сент-Шапель в Париже!

Часовня Сен-Шапель в Париже была освящена в 1248 году, а основные этапы строительных работ прошли здесь, вероятно, в первой половине 40-х годов. Не уступая по высоте многим соборам прежних лет, Сент-Шапель возвышается посреди королевского дворца, словно гигантская каменная рака, каковой она, в сущности, и являлась, ибо была задумана как хранилище для священной реликвии, полученной от византийского императора Балдуина II и считавшейся подлинным терновым венцом с головы Иисуса Христа. В 1239 году этот венец доставила в Париж торжественная процессия. Обладание им должно было укрепить сакральный характер власти французских монархов, которые к тому же вот уже несколько столетий удостаивались чести помазания священным елеем, якобы принесенным на землю ангелами прямо с небес. Терновый венец был весьма красноречивым символом королевской короны. И когда король воздавал почести этому венцу, стоя с ним в руках перед алтарем Сент-Шапель, он превращался в живой символ Христа, окруженного апостолами, статуи которых украшали опорные столбы в алтарной части часовни. При этом ангелы на рельефах, украшающих пазухи арок за спинами апостолов, вершили торжественное богослужение. Всякому свидетелю этой церемонии должно было представляться, что король попал в средоточие воплощенного на земле Небесного Иерусалима.

При возведении столь важного в политическом отношении здания, как Сент-Шапель, было бы неразумно ограничиться одним лишь новомодным парижским стилем. Вневременное, вечное значение этого сакрального сооружения более уместно было выразить средствами «классической» архитектуры. Поэтому вовсе не удивительно, что анализировать структуру Сент-Шапель следует совер- шенно иным способом, нежели структуру прочих образцов архитектуры, созданных в стиле «лучистой» готики. Особого внимания за- служивает верхняя капелла Сент-Шапель, расположенная над чрезвычайно сложной по строению нижней капеллой - двухъярусной, как того требовал стиль дворцовых часовен. Верхняя капелла опирается на нижний свод, поддерживаемый тонкими колоннами, далеко отстоящими от стен. Изящные арки с ажурным декором передают распор свода на внешние стены. Если бы свод опирался непосредственно на стены, то его подпружные арки пришлось бы сделать не только шире, но и выше, тогда они поднимались бы почти от самого пола.

Инженерная конструкция верхней капеллы отличается не меньшей изысканностью, однако технические средства ее воплощения - сложная система стержней и кольцевых якорей - здесь тщательно замаскированы. Чтобы верхняя капелла выглядела просто, но элегантно, архитектор должен был преодолеть соблазн наглядной демонстрации своих технических способностей. Стена капеллы, в сущности, преобразована в ряд неглубоких подпружных арок, внутри которых помещены очень высокие и узкие окна со скромными, не бросающимися в глаза венцами. Своды с высокой линией пят опираются на тонкие пилястры разнообразных размеров. В росписи интерьера доминируют цвета и мотивы королевского герба, тогда как лопасти сводов изображают звездное небо. Несмотря на позднейшую капитальную реставрацию, первоначальная цветовая гамма сохранилась до сих пор; в ней преобладают интенсивные красные и синие тона.

Можно провести параллель между архитектурой часовни Сент- Шапель, в которой отсутствуют модные в те времена элементы, и внешностью самого Людовика Святого, который избегал широких жестов вообще и щегольства в частности. При этом Сент-Шапель ни в коей мере нельзя назвать старомодной постройкой; напротив, она на много лет вперед установила стандарты «классической» готики. За пределами Франции, в тех европейских странах, где правители пытались подражать французским монархам, эта часовня стала образцовой моделью для готических сооружений. Однако в самой Франции стала набирать силу тенденция к возведению более скромных по масштабам зданий, ибо с Сент-Шапель все равно уже не могла бы сравниться ни одна постройка

|

Без заголовка |

Настроение сейчас - ок

Для обшего ознакомления...кому надо конечно!!!

Тафофилия: эстетика и история европейских некрополей

У обывателя с традиционными взглядами на Смерть и все, что с нею связано, включая культуру кладбищ, существует стереотип отношения к тафофилиии как к некоему извращению. Тафофилия чаще всего воспринимается как разновидность некрофилии, к которой она, в сущности, не имеет никакого отношения. Упрощенное определение тафофилии – это “любовь к надгробиям и похоронным ритуалам”. В целом же, тафофилия представляет собой комплексное понятие, имеющее непосредственное отношение к истории, искусствоведению, культурологии, антропологии, генеалогии и фольклористике. В то время как некрофилия представляет собой не более, чем малоприятное сексуальное извращение…

Скорее всего, проблема смешения двух этих понятий берет свое начало именно в общепринятом табу на “вопросы Смерти”: люди живут здесь и сейчас, и это нормально, что они не хотят по возможности обращаться к темам, вызывающим у них ощущение глубинной тоски, страха и неуверенности… Самой тяжелой тоски, самого большого страха и самой мучительной неуверенности перед Иррациональным… Что есть Душа?… Да и есть ли она?… Есть ли Вечность?… Что есть Вечность и ждет ли она тебя?… Есть ли Бог и есть ли Люцифер? - Как все было бы просто и как страшно, если бы они были… были такими, какими их рисует Христианство :)… Что есть сама Смерть? – Часть высшего мирового порядка или возврат в первородный хаос?… Чем станешь ты Там? – Сохранишь ли себя или растворишься?… Воссоединишься ли с любимыми, или вечная разлука и станет твоим персональным Адом… И придется ли отвечать за грехи, которые невозможно было не совершать, поскольку именно они и составляют, в сущности, радость жизни :)… Да и что есть грех? Что считается Там Добром и Злом? И считается ли ;)?…

Тафофилы – это тип людей, которых привлекает другая сторона Смерти. Та сторона, что испокон веков уравновешивает первородный страх перед “преступлением и наказанием”, это сторона эстетическая. Культура некрополей – это древнейшая культура, по которой, как по раскрытой книге можно читать историю человечества. Конечно же, тафофил отнюдь не обязан быть, скажем, специалистом по генеалогии или искусствоведом, хотя среди тафофилов огромное количество людей интеллигентных и разносторонне образованных, которые действительно являются специалистами определенных направлений. Изначально тафофилов объединяет своеобразная повышенная восприимчивость к атмосфере кладбищ – атмосфере уединения, мира и покоя с одной стороны, и потрясающей эмоциональной насыщенности с другой стороны, когда тишина шепчет тысячей голосов, когда на тебя, молча улыбаясь, сморят двухсотлетние ангелы и мох заползает в самую сердцевину тяжелых зеленоватых роз, обвивающих потемневшие от времени мраморные кресты, когда ты вдыхаешь сладковатый запах тлеющих листьев и потрескивающих под слабым порывом ветра свечей, когда ты касаешься влажных и шершавых от времени надгробий и сопереживаешь снова и снова, читая по срезанным колосьям, якорям и факелам, лилиям и рукам, сжатым в последнем прощании… Gloria in Excelsis Deo… in hoc signo spes mea… hic iacet… Verbi Dei Minister… ad patres… requiescat in pace…

В настоящее время существуют две противоположные тенденции, свойственные Старому и Новому свету. В то время, как Европа в целом игнорирует кладбища (за исключением, разумеется, представителей довольно многочисленного “international taphophil community”), Америка развивает идею так называемых “мемориальных парков” с сувенирными ларьками, кафе и т.д… что также не представляется мне здоровым. Наибольший интерес с эстетической точки зрения представляют собой кладбища, “расцвет” которых пришелся на конец XVIII – го/XIX век (т.н. “Викторианская эпоха”). По моему мнению, дело в том, что именно эта эпоха увенчала многовековой путь эстетического развития Европы в целом – от раннего средневековья, начертавшего христианские символы на камнях, которым поклонялись язычники (наряду с другими силами и компонентами природы), полагая что в камнях живет дух их богов и ассоциируя их с умершими; смешав христианские символы с кельтскими (но не уничтожив последние); затем пройдя долгий путь через готику, подарившую нам ни с чем не сравнимые по красоте и одухотворенности воздушные и мрачные соборы и страшноватые, завораживающие, полуязыческие по сути своей скульптуры. Возрождение, пролившее солнечный свет на готическую Европу, истинный расцвет науки и искусства, снова обратившегося к человеку (а ведь в средние века изображать человека достоверно было запрещено: первична была душа, тело же было постыдно…). Рококо и барокко – феерическая сказка, по мере своего развития становившаяся все более яркой, все более запутанной и перегруженной, все более сложной по замыслу и исполнению, роскошной и декадентской… На тот момент искусство уже достигло высочайшего уровня, христианская традиция, в средневековье агрессивно отметавшая все “варварское” и предавшая забвению античную культуру и искусство, теперь научилась терпимости и позволила художникам, скульпторам и литераторам активно использовать ее наработки и образцы: начало XIX века подарило нам романтизм, плавно трансформировавшийся в классицизм…

История кладбищ является неотъемлемой частью истории человечества и мировой культуры, недаром существует такое понятие, как “культура некрополей” (cemetery culture), поскольку является неотъемлемой частью самой жизни… Многие ритуальные традиции восходят еще к неандертальским временам, например ориентация тела умершего по оси восток-запад. По одной из теорий, захоронение тела умершего в земле в прехристианские времена символизировало бесконечный круг жизни - семя, посаженное в почву и дающее новую жизнь. В античной традиции было создание комплексных захоронений - “городов мертвых” - некрополей. Нельзя не вспомнить и египетские пирамиды – монументальные гробницы фараонов, да и не только: в древнем Египте вопросы загробной жизни волновали человека ничуть не меньше, чем повседневные заботы, и даже самого последнего бедняка пытались снарядить в мир иной как можно лучше: одевали в лучшие одежды, надевали как можно больше украшений, давали “с собой” пищу, воду и деньги… Шумерские правители забирали с собой в мир иной и своих жен, советников и слуг, в то время как египетские фараоны к облегчению последних довольствовались лишь статуями придворных... Нельзя не вспомнить и о “Книге мертвых” – в некотором роде путеводителе по загробной жизни, которую клали в могилу, чтобы умерший не запутался в сонме богов и не потерялся в своем пути за чертой жизни :). Кстати, традиция украшения покойника и “снаряжения” его в загробный мир была распространена повсеместно, даже там, где не практиковались захоронения в земле.

Что же до Христианства, то первые христианские захоронения в Риме были катакомбными, как, собственно, и гонимая в те времена Христианская церковь. К пятому веку AD катакомбные захоронения были вытеснены традиционными кладбищами и часовнями, которые позднее трансформировались в базилики, чью особую ценность составляли мощи святых и мучеников-первохристиан… Нередко кладбища вырастали и вокруг когда-то языческих, а теперь превращенных в христианские храмов, либо простых деревянных (а позднее каменных) крестов миссионеров, которых часто хоронили на месте их обычных проповедей… Вместе с повсеместным распространением Христианства возникла и закрепилась традиция захоронения в церковной ограде, с тем, чтобы верующие не забывали усопших в своих ежедневных молитвах: существовало поверье, что то время, что душа умершего будет томиться в Чистилище, напрямую зависит от количества прочитанных за нее месс. Интересно, что, например, в Англии в сельской местности изначально было запрещено держать на церковном дворе животных – домашний скот и лошадей, но поскольку священники чаще всего и сами являлись мелкими фермерами, это правило не соблюдалось, что в конце концов заставило родственников покойников, похороненных в пределах церковного двора, начать высаживать на могилах ивы и ежевику с тем, чтобы животные не повредили места захоронения… Надо отметить, что в средние века кладбища были истинным рассадником заразы, поскольку никаких санитарных норм не было и в помине, могилы были недостаточно глубокими, поэтому их не составляло труда разрыть мелким хищникам, к тому же уже тогда места для новых захоронений часто не хватало и одна и та же могила могла быть использована несколько раз. При этом, несмотря на нездоровую атмосферу, кладбища при церквях были настоящим социальным центром: невзирая на все запреты, здесь проводились ярмарки, игрались мистерии, люди встречались ради дела, общения и развлечения. Как правило, все эти мероприятия проводились в северной части церковного двора, той части, что традиционно отдавалась для “наименее достойных” нормального погребения: бедняков, бродяг, самоубийц, не крещенных младенцев, а также людей, погибших насильственной смертью (два последних случая представляются мне наиболее незаслуженно обиженными…) Южная сторона церковного двора, напротив, считалась наилучшим местом для вечного сна :). При таком положении вещей неудивительно, что кладбища играли далеко не последнюю роль в распространении опустошительных эпидемий, не однажды выкосивших по пол-Европы… В связи с этим в 1665 году английским Парламентом был принят закон, запрещавший пышные похоронные процессии, излишнее посещение кладбищ детьми, а самое главное, предписывал обязательную глубину могилы не менее шести футов.

Многие ранние надгробия изготавливали из дерева, поскольку это было значительно дешевле и проще, чем памятники из камня. Естественно, они не пережили натиска времени… Ранние каменные надгробия делали из обычного местного камня, а позднее из мрамора, сланца, песчаника, гранита, и композита. Использовали для памятников и металл – чугун и медь, в особенности в районах, специализирующихся на плавильной промышленности. С развитием судоходства и железнодорожного сообщения (а мы говорим сейчас о XIX веке), каменные памятники стали дешевле, было налажено их более или менее массовое производство. Возникли соответствующие цеха и мастерские, специализирующиеся на изготовлении каменных монументов. Наиболее популярным материалом для них стал итальянский сияющий белый мрамор…

Первые украшения появились на надгробных памятниках еще в начале XVII века, но они имели мало общего с одухотворенными “живыми” Ангелами, сочными мраморными плодами и пышными гирляндами Викторианской эпохи. Это были маленькие и грубо выполненные местными ремесленниками старо-христианские и адаптированные символы: крылатая голова либо череп (по сути, прообраз надгробных Ангелов) – олицетворение бессмертной души, отправляющейся на Небо; череп со скрещенными костями либо урна как символ Смерти и смертности. XVIII век принес с собой обращение к классическим античным темам и мотивам: значительно расширился набор символов (существенно “потеснивший” словесные эпитафии), на надгробия вернулись цветы, фрукты, гирлянды, драпировки и другие украшения, а Ангелы, благодаря итальянским и немецким мастерам, получили крылья за плечами, вместо нелепо торчащих по бокам головы, выразительность, одухотворенность и грацию, обрели свой классический “надчеловеческий” облик, а также, что особенно важно, и что сегодня, к сожалению уже утрачено, - индивидуальность…

На протяжении долгого времени городские власти “воевали” с клириками за возможность вынести кладбища за городскую черту, поскольку они оставались эпидемиологически и криминально опасными, к тому же места для новых захоронений катастрофически не хватало: на тот момент это была огромная проблема, поскольку кремация еще не была введена в практику. По этой причине кладбища закрывались, в Лондоне были эксгумированы тысячи старых могил с тем, чтобы освободить место для новых захоронений, в Париже в 70-х гг. XIX столетия также была проведена эксгумация большей части старых могил и перезахоронение останков за чертой города в новой системе катакомб... Все это, а также романтическое направление в искусстве, завладевшее Европой в начале XIX века, послужило толчком к возникновению и развитию кладбищ в форме пригородных мемориальных парков. Это был абсолютно новый уровень мемориальной культуры: кладбища обрели постоянный штат служителей, следящих за порядком и состоянием памятников, собственные цеха по изготовлению надгробий, а также свод правил, касающихся стиля, размера и местоположения монументов (например, согласно правилам Highgate Cemetery, если приобретенный участок находился близко к дорожке, надгробие обязательно должно было быть достаточно большим и дорогим, с тем, чтобы оно служило украшением данной позиции), планированием территории теперь занимались ландшафтные архитекторы.

Семейная прогулка по такому мемориальному парку в выходные дни перестала быть чем-то необычным (некоторые кладбища посещали до 14 000 человек в день…): люди приходили навестить родственников и любимых, насладиться атмосферой тихого покоя, полюбоваться на прекрасные ландшафты – талантливо обыгранные уголки природы, и истинные произведения искусства, какими в Викторианскую эпоху стали надгробные памятники…

В те времена Смерть была более привычной, достаточно сравнить среднюю продолжительность жизни тогда и сейчас. Люди не закрывали глаза перед фактом ее существования и постоянного присутствия в их жизни, к тому же, в гораздо большей степени, чем в наши дни, Смерть имела сакральный характер, ибо являлась бесспорным проявлением “промысла Божьего”. Возможно, в этом и кроется причина того, что люди Викторианской эпохи не бежали от всего, что связано со Смертью, а напротив, принимали ее как одно из проявлений той Силы, что даровала им Жизнь, что, в свою очередь дало им возможность ее эстетического осмысления.

В наше время культура некрополей переживает упадок и почти полностью утрачена не только в России. Мироощущение и отношение к вопросам Жизни и Смерти претерпели существенные изменения: сейчас Смерть исключена из жизненного круга и ни о каком философском ее восприятии не может быть и речи, у человека больше нет уверенности относительно того, что ждет его за последней чертой, его одинаково ужасают и перспектива неизвестности, и перспектива того, что Смерть поставит решительную точку в его существовании. Все это накладывает своего рода табу на обсуждение практически всех аспектов Смерти, включая мемориальную культуру. Старые Викторианские кладбища, несмотря на то, что они все еще открыты для новых захоронений, тихо и неумолимо разрушаются… даже там, где предпринимаются попытки сохранить хотя бы прекраснейшие из образцов Викторианской и “пост-викторианской” мемориальной культуры. Искусство XVIII – XIX вв. оставило нам немало неповторимых произведений, демонстрирующих высочайший уровень мастерства их Творцов. Среди них Ангелы и надгробия, форма искусства, являющаяся памятником культуры и истории, которой незаслуженно пренебрегают наши современники…

![]()

|

Процитировано 1 раз

Ещё немного истории |

|

Готический стиль, художественный стиль, явившийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы (между серединой 12 и 15—16 вв.). Термин "готика" введён в эпоху Возрождения как уничижительное обозначение всего средневекового искусства, считавшегося «варварским». С начала 19 в., когда для искусства 10 — 12 вв. был принят термин романский стиль, были ограничены хронологические рамки готики, в ней выделили раннюю, зрелую (высокую) и позднюю фазы. Готика развивалась в странах, где господствовала католическая церковь, и под её эгидой феодально-церковные основы сохранялись в идеологии и культуре эпохи готики. Готическое искусство оставалось преимущественно культовым по назначению и религиозным по тематике: оно было соотнесено с вечностью, с «высшими» иррациональными силами. Для готики, характерны символико-аллегоричный тип мышления и условность художественного языка. От романского стиля готика унаследовала главенство архитектуры в системе искусств и традиционные типы зданий. Особое место в искусстве готики занимал собор — высший образец синтеза архитектуры, скульптуры и живописи (преим. витражей). Несоизмеримое с человеком пространство собора, вертикализм его башен и сводов, подчинение скульптуры динамичным архитурным ритмам, многоцветное сияние витражей оказывали сильное эмоциональное воздействие на верующих. Развитие искусства готики отражало и кардинальные изменения в структуре средневекового общества: начало формирования централизованных государств, рост и укрепление городов, выдвижение светских сил — городских, торговых и ремесленных, а также придворно-рыцарских кругов. По мере развития общественного сознания, ремесла и техники ослабевали устои средневекового религиозно-догматического мировоззрения, расширялись возможности познания и эстетического осмысления реального мира; складывались новые архитектурные типы и тектонические системы. Интенсивно развивались градостроительство и гражданская архитектура. Городские архитектурные ансамбли включали культовые и светские здания, укрепления, мосты, колодцы. Главная городская площадь часто обстраивалась домами с аркадами, торговыми и складскими помещениями в нижних этажах. От площади расходились главные улицы; узкие фасады 2-, реже 3-этажных домов с высокими, фронтонами выстраивались вдоль улиц и набережных. Города окружались мощными стенами с богато украшенными проездными башнями. Замки королей и феодалов постепенно превращались в сложные комплексы крепостных, дворцовых и культовых сооружений. Обычно в центре города, господствуя над его застройкой, находился замок или собор, становившийся средоточием городской жизни. В нём наряду с богослужением устраивались богословские диспуты, разыгрывались мистерии, происходили собрания горожан. Собор мыслился своего рода сводом знания, символом Вселенной, а его художественный строй, сочетавший торжественное величие со страстной динамикой, изобилие пластических мотивов со строгой иерархичной системой их соподчинения, выражал не только идеи средневековой общественной иерархии и власти божественных сил над человеком, но и растущее самосознание горожан, творческое величие усилий человеческого коллектива. Смелая и сложная каркасная конструкция готического собора, воплотившая торжество дерзновенной инженерной мысли человека, позволила преодолеть массивность романских построек, облегчить стены и своды, создать динамичное единство внутреннего пространства. В готике происходит обогащение и усложнение синтеза искусств, расширение системы сюжетов, в которой отразились средневековые представления о мире. Осным видом изобразительного искусства была скульптура, получившая богатое идейно-художественное содержание и развитые пластические формы. Застылость и замкнутость романских статуй сменились подвижностью фигур, их обращением друг к другу и к зрителю. Возник интерес к реальным природным формам, к физической красоте и чувствам человека, новую трактовку получили темы материнства, нравственного страдания, мученичества и жертвенной стойкости человека. В готике органически переплелись лиризм и трагические аффекты, возвышенная духовность и социальная сатира, фантастический гротеск и фольклорность, острые жизненные наблюдения. В эпоху готики расцвела книжная миниатюра и появилась алтарная живопись, достигло высокого подъёма декоративное искусство, связанное с высоким уровнем развития цехового ремесла. Готика зародилась в Северной Франции (Иль-де-Франс) в середине 12 в. и достигла расцвета в 1-й половине 13 в. Каменные готические соборы получили во Франции свою классическую форму. Как правило, это 3—5-нефные базилики с поперечным нефом - трансептом и полукруговым обходом хора ("деамбулаторием"), к которому примыкают радиальные капеллы ("венец капелл"). Их высокий и просторный интерьер озарён цветным мерцанием витражей. Впечатление неудержимого движения ввысь и к алтарю создаётся рядами стройных столбов, мощным взлётом остроконечных стрельчатых арок, убыстрённым ритмом аркад верхней галереи (трифория). Благодаря контрасту высокого главного и полутёмных боковых нефов возникает живописное богатство аспектов, ощущение беспредельности пространства. Конструктивная основа собора — каркас из столбов (в зрелой готике — пучка колонн) и опирающихся на них стрельчатых арок. Структура здания складывается из прямоугольных ячеек (травей), ограниченных 4 столбами и 4 арками, которые вместе с арками-нервюрами образуют остов крестового свода, заполненного облегчёнными небольшими сводами — распалубками. Боковой распор свода главного нефа передаётся с помощью опорных арок (аркбутанов) на наружные столбы— контрфорсы. Освобождённые от нагрузки стены в промежутках между столбами прорезаются арочными окнами. Нейтрализация распора свода за счёт вынесения наружу основных конструктивных элементов позволила создать ощущение лёгкости и пространственной свободы интерьера. 2-башенные западные фасады французских соборов с 3-мя "перспективными" порталами и узорным круглым окном ("розой") в центре сочетают устремление ввысь с ясной уравновешенностью членений. На фасадах варьируются стрельчатые арки и богатые архитектурно-пластические и декоративные детали — узорные вимперги, фиалы, краб6ы и т. д. Статуи на консолях перед колонками порталов и в их верхней арочной галерее, рельефы на цоколях и в тимпанах порталов, а также на капителях колонн образуют цельную сюжетную систему, в которую входят персонажи и эпизоды Священного писания, аплегорические образы. Лучшие произведения готич пластики — статуи фасадов соборов в Шартре, Реймсе, Амьене, Страсбуре проникнуты одухотворённой красотой, искренностью и благородством чувств. Декор ритмически организован и строго подчинён архитектурным членениям фасада, что обусловило стройную тектонику и пропорции статуй, торжественность их поз и жестов. Другие части храмов также украшались рельефами, статуями, растительным орнаментом, изображениями фантастических животных; характерно обилие в декоре светских мотивов (сцены труда ремесленников и крестьян, гротескные и сатирические изображения). Разнообразна и тематика витражей, в гамме которых преобладали красные, синие и жёлтые тона. Сложившаяся готическая каркасная система появилась в церкви аббатства Сен-Дени (1137—44). К ранней готике относятся также соборы в Лане, Париже, Шартре. Богатством ритма, совершенством архитектурной композиции и скульптурного декора отличаются грандиозные соборы зрелой готики в Реймсе и Амьене, а также часовня Сент-Шапель в Париже (1243—48) с многочисленными витражами. С середины 13 в. величественные соборы строились в древних европейских странах — в Германии (в Кельне), Нидерландах (в Утрехте), Испании (в Бургосе, 1221— 1599), Великобритании (Вестминстерское аббатство в Лондоне), Швеции (в Упсале), Чехии (хор и трансепт собора св. Вита в Праге), где готические строительные приёмы получили своеобразную местную интерпретацию. Крестоносцы донесли принципы готики до Родоса, Кипра и Сирии. В конце 13 — начале 14 вв. строительство соборов во Франции переживало кризис: архитектурные формы стали суше, декор обильнее, статуи получили одинаковый подчёркнутый S-образный изгиб и черты куртуазности. С 14 в. большое значение приобрели городские и монастырские зальные церкви, замковые и дворцовые капеллы. Для поздней ("пламенеющей") готики характерен прихотливый, напоминающий языки пламени узор оконных проемов (церковь Сен-Маклу в Руане). В светском городском зодчестве использовались главным образом композиции и декоративные приёмы готики. На главной площади городов строились ратуши с обильным декором, нередко с башней (ратуша в Сен-Кантене, 1351—1509). Замки превращались в величественные дворцы с богатым внутренним убранством (комплекс папского дворца в Авиньоне), строились особняки ("отели") богатых горожан. В поздней готике получили распространение скульптурные алтари в интерьерах, объединяющие деревянную раскрашенную и поэолоченную скульптуру и темперную живопись на деревянных досках. Сложился новый эмоциональный строй образов, отличающийся драматичной (нередко экзальтированной) экспрессией, особенно в сценах страданий Христа и святых, переданных с беспощадной правдивостью. Появились росписи на светские сюжеты (в папском дворце в Авиньоне, 14—15 вв.). В миниатюрах (часословах) наметилось стремление к одухотворённой человечности образов, к передаче пространства и объема. К лучшим образцам французского готического декоративного искусства принадлежат мелкая скульптура из слоновой кости, серебряные реликварии, лиможская эмаль, шпалеры и резная мебель. В Германии расцвет готики относится к середине 13 в. (западный хор собора в Наумбурге). Здесь рано появились зальные церкви (Элизабеткирхе в Марбурге, 1235— 83); на юго-западе сложился тип 1-башенного собора (в Фрайбурге-ин-Брайсгау, Ульме); строились кирпичные церкви (монастырь в Корине, 1275—1334; Мариенкирхе в Любеке), в которых простота планов, объёмов и конструкций сочеталась с узорной кладкой, применением глазурованного и фигурного кирпича. Многообразны по типам, композиции и декору каменные, кирпичные и фахверковые светские постройки (городские ворота, ратуши, цеховые и складские здания, танцевальные залы). Скульптуру соборов (в Бамберге, Магдебурге, Наумбурге) отличают конкретность и монументальность образов, мощная ппастичная экспрессия. Поздняя немецкая готика (конец 14—начало 16 вв.) дала блестящие образцы зальных церквей (Анненкирхе в Аннаберг-Буххольце, 1499— 1525) и дворцовых залов (Альбрехтсбург в Майсене) со сложными узорами сводов. Достигли расцвета алтарная скульптура и живопись. Готика получила распространение также в Австрии (готическая часть собора св. Стефана в Вене) и Швейцарии (собор в Берне). Славу нидерландской готике принесли башни соборов в Антверпене и Мехелене, но особенно богато декорированные гражданские постройки (суконные ряды в Ипре, 1200—1304, Брюгге; ратуши в Брюсселе, Лёвене). В Великобритании предпосылки готики возникли раньше, чем на Европейском континенте, но её развитие, прерывавшееся внутренними историческими потрясениями, было замедленным. Английские соборы, большей частью монастырские, обычно представляют собой невысокий, вытянутый в длину объём с прямоугольным завершением хора и башней над средокрестием. Строгая геометрическая простота объёмов как бы компенсируется богатством и сложностью узоров на фасаде и сводах. По формам декора различают стили: ранний ("ланцетовидный"; собор в Солсбери), "украшенный" (близкий к "пламенеющей" готике (собор в Эксетере, между 1275—1375) и "перпендикулярный", отличающийся дробным ритмом вертикалей на стенах и окнах и прихотливым плетением нервюр на сводах и потолках (капелла Кингс-колледжа в Кембридже, 1446—1515). С готикой связан расцвет английской книжной миниатюры, резьбы по алебастру и дереву, вышивки. Влияния английской, французской и немецкой кирпичной готики сказались на готическом зодчестве Норвегии (собор в Тронхейме, готические части — 1180—1320), Дании (собор св. Кнуда в Оденсе, около 1300— 15 в.), Швеции (церковь в Вадстене, 1369—1430). В Испании обширные городские соборы (в Севилье) имели обычно чётко расчленённые декором на ярусы плоскости стен и небольшие окна. Интерьер разделялся надвое заалтарным образом (ретабло) со скульптурой и живописью. На готическую архитектуру Каталонии и Южной Испании оказало влияние мавританское искусство (1-нефный позднеготический собор в Жероне, 1325—1607). Крупные сводчатые залы создавались в светских зданиях (биржа в Пальме на о-ве Мальорка, 1426—51). В 16 в. готические конструкции были перенесены в испанские колонии в Америке. В Италии в 13—14 вв. элементы готики включались в романскую по духу архитектуру храмов. Стрельчатые готические своды и декор сочетались со статичностью архитектурных масс, пропорциональной ясностью просторных интерьеров, мраморной полихромной облицовкой фасадов и интерьеров (собор в Сиене, церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции). Наиболее ярко готика в Италии проявилась в гражданском строительстве — ратушах (Палаццо Публико в Сиене, Палаццо дель Подеста во Флоренции) и дворцах (Дворец дожей в Венеции). Их суровый (в Сиене, Флоренции) или изящный (в Венеции) декор контрастировал с монолитной кладкой стен. Воздействие венецианской готики сказалось на архитектуре Далмации (Хорватия), Греции, Крита, Кипра. В изобразит, искусстве Италии развитие готики было ограничено ранним сложением культуры Возрождения. Готическим постройкам Восточной Европы нередко присущи крепостные черты, лаконизм и внешняя суровость форм, контрастирующие с нарядным декором окон, башен, порталов. В Венгрии готика распространилась в конце 13—15 вв. (церковь св. Михаила в Шопроне, замок в Вишеграде). Расцвет чешской готики относится к 14—15 вв. (собор св. Вита и Карлов мост в Праге, зальный храм св. Барбары в Кут-на-Горе, зальные церкви Юж. Чехии). Готика распространилась также в Словакии, Словении, Трансильвании. В Польше готика развивалась в 13—15 вв. Войны с Тевтонским орденом стимулировали крепостное строительство, а развитие городов способствовало расцвету светской архитектуры (ратуша в Торуни, городские укрепления с барбаканами в Кракове и Варшаве. Ягеллонский университет в Кракове). На юге Польши костёлы строились из камня и кирпича (костёл Девы Марии в Кракове), на севере — из кирпича (костёл Девы Марии в Гданьске). В Латвии переход к готике произошёл в 13—14 вв. (Домская церковь в Риге; замок в Цесисе, 13—16 вв.). В южной Эстонии в 14 в. строились кирпичные готические церкви (церковь Яани в Тарту). Готический облик Таллина определился в 14—15 вв. (Вышгород и бюргерская часть города с ратушей, церковь Олевисте). К 14—15 вв. относятся раннеготические памятники Литвы (замок в Тракае), в 15—16 вв. богатый кирпичный декор получают церковь Онос в Вильнюсе и дом Перкуно в Каунасе. В позднеготическую эпоху накопление эмпирических знаний, рост интереса к реальности, к наблюдению и изучению натуры, возросшая роль творческой индивидуальности подготовили почву для ренессансной системы мировосприятия. Этот процесс проявился в 14—нач. 16 вв. во французской и бургундской миниатюре, в скульптуре (Клаус Слютер) и живописи (Мельхиор Брудерлам и др.) немецкой, чешской. польской декоративной пластике (Пётр Парлерж), в алтарной скульптуре и живописи (мастер Теодорик и др.). В 15— 16 вв. он был ускорен влиянием итальянского и нидерландского Возрождения. На протяжении 16 в. готика почти повсеместно сменилась ренессансной культурой. |

|

История Готической Архитектуры |

Настроение сейчас - норм

Дорогие Друзья!!! Я вношу первую лепту в это сообщество!!!! Надеюсь вы активно будете учавствовать в его жизни, но для начала я напишу об истории Готической Архитектуры!

|

Готика – художественный стиль, который господствовал в западноевропейском искусстве XIII – XV веках и являлся высшим художественным синтезом Средневековья. В употребление термин ввели итальянские гуманисты. Им обозначали все, что не относилось к классическим, античным образцам. Основой готической архитектуры являлось церковное строительство. Как и в романский период, в храмах использовалась базиликальная форма постройки, но в ее основе была заложена новая конструкция свода с устойчивой каркасной системой с нервюрами. Крестовый нервюрный свод – главное архитектурное открытие готики – применялся во взаимодействии с системой внутренних устоев, которые образовывали колонны или столбы, и контрфорсов. Высокие стрельчатые арки создавали новую пространственную конструкцию. В трех- и пятинефных базиликах контрфорсы отделялись от опор среднего нефа. Аркбутан вводился в качестве соединительного фрагмента. Аркбутаны, вынесенные наружу, облегчили стены и обеспечили освещение центрального нефа через проемы в его боковых стенах. Открытые аркбутаны – характерный элемент готической архитектуры. Интерьер готического собора был просторным, протяженным, высоким и светлым. Гладкую поверхность стен скрывали «каменные кружева» - разнообразные скульптуры. Декор данного типа представлял собой особый вид проповеди – сцены из жития святых и Священного Писания, назидательные сюжеты из народной жизни. В одном соборе могло находиться около двух тысяч скульптурных изображений. Огромную роль в интерьере храма играли витражи. Попуская солнечные лучи, они озаряли собор таинственным светом и создавали атмосферу мистической настроенности. Размещенные на фоне темных стен, они своей яркостью привлекали внимание прихожан.

Для готического стиля характерно появление круглых окон – роз. При постройке собор ориентировался на восток своей алтарной частью, центральный вход располагался на западной стороне. В Средневековье храм стал символом бесконечности. Готическая архитектура является ярким примером высокого мастерства каменотесов. Для возведения конструкции использовался природный камень, а иногда в сочетании с ним применялся кирпич. Стекло и металл также широко применялись при создании архитектурных комплексов. Металлические изделия, помимо соединительных функций (гвозди, скобы и т.д.), выполняли декоративную (решетки, шпили и т.п.). Помимо кровли, из свинца производились украшения и переплеты витражей. Поздняя готика XIV – XV веков в архитектуре получила название «пламенеющая готика». Эта стадия не внесла каких-либо принципиальных открытий в развитии форм готического искусства, а лишь усилила старые элементы, сделав их более изысканными. В тот период архитектурный декор потерял свою объемность, стал сухим и жестким. Отличительными чертами пламенеющей готики являются извивающиеся наподобие языков пламени башни - пинакли с завершениями – фиалами, которые своей формой дали название этому течению. Дошедшие до наших дней исторические источники, посвященные архитектуре, позволили утверждать, что в Средние века существовали методы вычисления размеров частей зданий и строительные правила. В готический период строительству конструкций предшествовал проект. Проект эпохи готики представлял собой сложные чертежи, выполненные на больших листах. Архитекторы уже точно определяли основные конструктивные элементы здания. Готика придала новый облик средневековой Европе. Ее влиянию подверглась не только архитектура, но и живопись, декоративно-прикладное искусство, одежда. Практически все было отмечено печатью стилистического единства. Под влиянием готики находилось и книжное искусство, расцвет которого пришелся на XIII – XIV века. Готическая эпоха являлась периодом интенсивного развития светской культуры. Именно в это время впервые в истории стали культивироваться идеалы духовной любви, возникла лирическая поэзия и музыка. В Средневековье активно развивалось искусство светской живописи, которое в основном проявлялось в портрете. |

|

|

|

Изображения на витражах были поистине бесчисленными. В Шартрском соборе площадь 146 витражей, заключающих в себе 1395 разнообразных сюжетов, насчитывала 2600 м2. Самым старым считался витраж хора церкви Сен-Дени. Особенность витражей заключалась в интенсивности цветовой гаммы основных цветов (красного, синего, желтого). Свинцовая обводка исполняла роль контурного рисунка.

Изображения на витражах были поистине бесчисленными. В Шартрском соборе площадь 146 витражей, заключающих в себе 1395 разнообразных сюжетов, насчитывала 2600 м2. Самым старым считался витраж хора церкви Сен-Дени. Особенность витражей заключалась в интенсивности цветовой гаммы основных цветов (красного, синего, желтого). Свинцовая обводка исполняла роль контурного рисунка.