-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-ТуСя Angel_from_the_dark Anny133 Crazily_in_love Its_funny Phoebe_1988 lbfvfyn Alina-love Canzone DaRk_Girl_96 Effekt_Tomas ForexRobotInvest GIRL_007 Lipa-Lipo4ka Marylane Mi_r_AI Red_Vine Rivix Roxy-James SUNNY_666 Severel_Snape Sherlocked_N Sier The_Steel_Wings Vedro34 Wild-Rose XLBaron Your_goldfish anastasia_mashina tau28rus ustimenko ДЖЕСИ ДжеССи_ФоревА Индигович Копарев Кукунечка НАВИГАТОР Остров_мечты ПаНтЭрА Ст_Туман Эллис_БуГаГа_ПсИх_О_ Эмма-Эмма лапочка89 это_опять_я

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 1)

ОБМЕН_СИМПАМИ_И_ПЧ

-Статистика

Модератор этого сообщества  SUNNY_666,. Буду рада вашим симпашкам и ПЧ!

SUNNY_666,. Буду рада вашим симпашкам и ПЧ!

Закрытое сообщество обработки фото |

|

Метки: ретушь стилизация монтаж |

Без заголовка |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Митенки вязание Гомель, Беларусь

Митенки, митенки перчатки без пальцев, удерживающиеся на руке с помощью перемычек между пальцами или за счёт пластических свойств материала, из которого они сделаны. Митенки позволяют защитить руки от холода, но не сковывают движения пальцев. Митенки находят свое применение в спортивных дисциплинах, в которых важно хваткое удержание спортивного снаряда руками (например, велоспорт).

Существуют различные виды митенок. В некоторых моделях материал может немного прикрывать пальцы, в других моделях материал закрывает только ладонь и тыльную сторону руки. Митенки также могут закрывать не только ладонь, но и часть руки, поднимаясь более или менее высоко.

Первоначально митенки использовались для защиты от холода при выполнении работ, требующих подвижности пальцев. Но начиная с XVIII века митенки стали использоваться как модный женский аксессуар, дамы носили митенки и в помещениях, соответственно митенки выполняли больше эстетическую, а не практическую функцию. Такая мода продержалась и в XIX веке. Использовались как простые вязаные митенки, так и кружевные, причём они могли по длине доходить как до середины руки, так и до локтя.

В России митенки использовались ещё в XIX веке и считались женскими перчатками . В настоящий момент митенки используются как женщинами, так и мужчинами, но всё-таки в большей степени считаются женским аксессуаром одежды. Женские митенки могут украшаться различными узорами.

В некоторых моделях материал может немного прикрывать пальцы, в других моделях материал закрывает только ладонь и тыльную сторону руки. Митенки также могут закрывать не только ладонь, но и часть руки, поднимаясь более или менее высоко. Существуют различные виды митенок:

Обычные митенки без пальцев

Митенки с пристёгивающейся варежкой

«Трубы» без отделений для пальцев и ладоней

Митенки, митенки перчатки без пальцев, удерживающиеся на руке с помощью перемычек между пальцами или за счёт пластических свойств материала, из которого они сделаны. Митенки позволяют защитить руки от холода, но не сковывают движения пальцев. Митенки находят свое применение в спортивных дисциплинах, в которых важно хваткое удержание спортивного снаряда руками (например, велоспорт).

Существуют различные виды митенок. В некоторых моделях материал может немного прикрывать пальцы, в других моделях материал закрывает только ладонь и тыльную сторону руки. Митенки также могут закрывать не только ладонь, но и часть руки, поднимаясь более или менее высоко.

Первоначально митенки использовались для защиты от холода при выполнении работ, требующих подвижности пальцев. Но начиная с XVIII века митенки стали использоваться как модный женский аксессуар, дамы носили митенки и в помещениях, соответственно митенки выполняли больше эстетическую, а не практическую функцию. Такая мода продержалась и в XIX веке. Использовались как простые вязаные митенки, так и кружевные, причём они могли по длине доходить как до середины руки, так и до локтя.

В России митенки использовались ещё в XIX веке и считались женскими перчатками . В настоящий момент митенки используются как женщинами, так и мужчинами, но всё-таки в большей степени считаются женским аксессуаром одежды. Женские митенки могут украшаться различными узорами.

В некоторых моделях материал может немного прикрывать пальцы, в других моделях материал закрывает только ладонь и тыльную сторону руки. Митенки также могут закрывать не только ладонь, но и часть руки, поднимаясь более или менее высоко. Существуют различные виды митенок:

Обычные митенки без пальцев

Митенки с пристёгивающейся варежкой

«Трубы» без отделений для пальцев и ладоней

|

|

ремонт компьютеров в митино |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Наша компания представляет новую услугу - ремонт коммуникаторов.

Профессиональное оборудование, опытные специалисты, необходимые детали— у нас есть все, чтобы удовлетворить самого требовательного клиента.

чудо пряди фото

Мы стремительно развиваемся, и результатом этого является предложение все новых иновых услуг всфере ремонта iPhone и сервисного обслуживания карманных компьютеров, смартфонов и коммуникаторов. Наши специалисты имеют свои технические наработки, поэтому каждая проблема при обращении клиента гарантированно разрешима.

Земельные участки - продажа

Огромный практический опыт позволяет выполнять ремонт iPhone, смартфонов и КПК очень быстро, без негативных последствий. Нашим главным преимуществом перед конкурентами является грамотная диагностика поломок, что исключает неправильные действия и возникновение подобных ситуаций в будущем.

ремонт компьютеров в митино

Аккумуляторная батарея в ноутбуке это - сердце автономной работы, делает ноутбук мобильным устройством в полном смысле это слова. Вы можете использовать ваше устройство в транспорте, кафе, в парке на природе от 1 до 24 часов работы (зависит от емкости батареи и настроек ноутбука). Срок службы батареи зависит от интенсивности эксплуатации, то есть от количества зарядок и разрядок.

В наличии есть аккумуляторы для следующих моделей:

ASUS DELL SAMSUNG FUJITSU-SIEMENS SONY APPLE ACER LG MSI TOSHIBA LENOVO IBM HP

Профессиональное оборудование, опытные специалисты, необходимые детали— у нас есть все, чтобы удовлетворить самого требовательного клиента.

чудо пряди фото

Мы стремительно развиваемся, и результатом этого является предложение все новых иновых услуг всфере ремонта iPhone и сервисного обслуживания карманных компьютеров, смартфонов и коммуникаторов. Наши специалисты имеют свои технические наработки, поэтому каждая проблема при обращении клиента гарантированно разрешима.

Земельные участки - продажа

Огромный практический опыт позволяет выполнять ремонт iPhone, смартфонов и КПК очень быстро, без негативных последствий. Нашим главным преимуществом перед конкурентами является грамотная диагностика поломок, что исключает неправильные действия и возникновение подобных ситуаций в будущем.

ремонт компьютеров в митино

Аккумуляторная батарея в ноутбуке это - сердце автономной работы, делает ноутбук мобильным устройством в полном смысле это слова. Вы можете использовать ваше устройство в транспорте, кафе, в парке на природе от 1 до 24 часов работы (зависит от емкости батареи и настроек ноутбука). Срок службы батареи зависит от интенсивности эксплуатации, то есть от количества зарядок и разрядок.

В наличии есть аккумуляторы для следующих моделей:

ASUS DELL SAMSUNG FUJITSU-SIEMENS SONY APPLE ACER LG MSI TOSHIBA LENOVO IBM HP

|

|

где купить nod32 |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Антивирус ESET NOD32 для Linux Desktop обеспечивает эффективную защиту компьютера под управлением платформы Linux от сложного вредоносного программного обеспечения, шпионских программ, а также большинства интернет-угроз. В основе решения - интеллектуальная технология ThreatSense®, благодаря которой проводится глубокий эвристический анализ файлов и обеспечивается проактивное обнаружение всех типов угроз сразу после запуска системы.

антивирус eset nod32 цена

Кроме того, Антивирус ESET NOD32 для Linux Desktop выявляет вредоносное программное обеспечение, представляющее опасность не только для ОС Linux, но и других операционных систем.

автозапчасти Хундай в Мытищах

Таким образом, пересылая данные по локальной сети или через Интернет, пользователь сможет гарантированно предотвратить заражение компьютеров под управлением Windows или Mac OS.

Антивирус ESET NOD32 для Linux Desktop продается только в форме электронных лицензий сроком на 1 год на 3 ПК. Цена решения – 1250 рублей.

антивирус eset nod32 цена

Кроме того, Антивирус ESET NOD32 для Linux Desktop выявляет вредоносное программное обеспечение, представляющее опасность не только для ОС Linux, но и других операционных систем.

автозапчасти Хундай в Мытищах

Таким образом, пересылая данные по локальной сети или через Интернет, пользователь сможет гарантированно предотвратить заражение компьютеров под управлением Windows или Mac OS.

Антивирус ESET NOD32 для Linux Desktop продается только в форме электронных лицензий сроком на 1 год на 3 ПК. Цена решения – 1250 рублей.

|

|

дома отдыха Анапы цены 2012 |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Главной визитной карточкой Витязево, безусловно, является широкий чистый пляж и открытое море. Ширина песчаного пляжа - 150 -200 метров, а пляжная зона растянулась почти на километр! В районе Витязево море довольно мелкое, поэтому в жаркие дни вода хорошо прогревается. В летние месяцы температура воды достигает 28 градусов. Поэтому неудивительно, что отдых в Витязево становится все более популярным. С каждым годом сюда съезжается множество отдыхающих из разных уголков России и из-за границы.

дома отдыха Анапы цены 2012

Помимо пляжного отдыха, п Витязево может похвастаться целебными грязями Витязевского лимана, которые оказывают положительный эффект при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. В последние годы здесь построено много санаториев и пансионатов, гостиниц и частных коттеджей, которые рады принять гостей. Наиболее известные места отдыха: пансионаты "Витязь" и "Алроса", база отдыха "Нико", детский санаторий "Жемчужина Анапы". На территории санатория "Аквамарин" есть несколько открытых бассейнов, SPA отель.

Если у Вас нет путевки в санаторий или пансионат, то можно остановиться в частном секторе, где сдаются отличные коттеджи или комнаты. Но если Вы не любитель длительных пешеходных прогулок к морю, то перед тем как снять комнату рекомендуется ознакомиться с картой поселка. Дело в том, что иногда хозяева неправильно указывают расстояние от дома до моря, и вместо обещанных 15 минут Вам придется идти полчаса или больше. Карта Витязево размещена на Интернет-сайтах, посвященных отдыху в этом поселке. Узнать все про отдых в Витязево из первых уст можно также на форуме "Курорт Витязево". Этот форум специально предназначен для тех, кто только собирается поехать или уже побывал в пос. Витязево. Тут Вы найдете отзывы и впечатления туристов об отдыхе, интересные фото, узнаете какая гостиница лучше и где дешевле снять комнаты.

дома отдыха Анапы цены 2012

Помимо пляжного отдыха, п Витязево может похвастаться целебными грязями Витязевского лимана, которые оказывают положительный эффект при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. В последние годы здесь построено много санаториев и пансионатов, гостиниц и частных коттеджей, которые рады принять гостей. Наиболее известные места отдыха: пансионаты "Витязь" и "Алроса", база отдыха "Нико", детский санаторий "Жемчужина Анапы". На территории санатория "Аквамарин" есть несколько открытых бассейнов, SPA отель.

Если у Вас нет путевки в санаторий или пансионат, то можно остановиться в частном секторе, где сдаются отличные коттеджи или комнаты. Но если Вы не любитель длительных пешеходных прогулок к морю, то перед тем как снять комнату рекомендуется ознакомиться с картой поселка. Дело в том, что иногда хозяева неправильно указывают расстояние от дома до моря, и вместо обещанных 15 минут Вам придется идти полчаса или больше. Карта Витязево размещена на Интернет-сайтах, посвященных отдыху в этом поселке. Узнать все про отдых в Витязево из первых уст можно также на форуме "Курорт Витязево". Этот форум специально предназначен для тех, кто только собирается поехать или уже побывал в пос. Витязево. Тут Вы найдете отзывы и впечатления туристов об отдыхе, интересные фото, узнаете какая гостиница лучше и где дешевле снять комнаты.

|

|

фильмы онлайн без регистрации |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Трагедия отмечена суровой серьёзностью, изображает действительность наиболее заостренно, как сгусток внутренних противоречий, вскрывает глубочайшие конфликты реальности в предельно напряжённой и насыщенной форме, обретающей значение художественного символа; не случайно большинство трагедий написано стихами.

фильмы онлайн без регистрации

Греческая трагедия возникла из религиозно-культовых обрядов, посвященных богу Дионису (Дионисий), и сохранила печать ритуально-религиозного действа. Греческая трагедия есть воспроизведение, сценическое разыгрывание мифа с его борьбой между поколениями (богов, героев); она приобщала зрителей к единой для целого народа и его исторических судеб реальности. Именно поэтому греческая трагедия даёт совершенные образцы законченных, органических произведений искусства (Эсхил, Софокл); безусловной реальностью происходящего она глубоко, психологически и физиологически потрясает зрителя, вызывая в нем сильнейшие внутренние конфликты и разрешая их в высшей гармонии (посредством катарсиса). Такого единства жизненного и художественного, реального и мифологического, непосредственного и символически-обобщённого позднейшая трагедия не знала — оно начинает разрушаться уже у Еврипида в связи со становлением человеческой индивидуальности, с расколом между судьбой личности и судьбой народа. Отныне трагедия становится жанром литературы, который в течение долгих столетий определяется правилами (римская трагедия, например Сенека, средневековая византийская и латинская).

Развитие жанра трагедии неравномерно: новый расцвет наступает в кризисную эпоху Позднего Возрождения и барокко, когда литературно-риторический жанр вновь насыщается изнутри конфликтами эпохи и находит для себя реальное воплощение в живой традиции народного театра. Таким образом, реальность вновь была осмыслена как трагическое свершение и разыграна как трагическая в формах театра.

Кризис и «распад времён» выразились в испанской трагедии от Л. Ф. де Вега Карпьо до Кальдерона де ла Барка и наиболее ярко — в английской трагедии, прежде всего У. Шекспира, формально далёкая от античности, шекспировская трагедия изображает бесконечную реальность человеческого мира, которую не собрать в узел одного конфликта в критический миг напряжения и разрешения, — сама кризисность неисчерпаема, можно лишь эпически неторопливо прослеживать назревание кризиса, выявляя его во всём разнообразии жизненных форм, оттеняя и усиливая трагическое иронией и комизмом. Трагизм Шекспира не укладывается в рамки отдельного (конфликта или характера героя), но обнимает собой всё, — как и сама действительность, личность героя внутренне открыта, не определена до конца, способна на изменения, даже резкие сдвиги. В середине 17 в., особенно в Германии, противоречия эпохи предстают в крайнем обобщении: в трагедиях А. Грифиуса жизнь — жестокое, кровавое действо накануне конца истории, и задача трагического персонажа — окончательный нравственный выбор вечного блаженства или вечных мук.

Во Франции, как результат рационалистического осмысления риторической традиции и её использования для реализации этических конфликтов в духе рационалистической психологии и философии, возникают блестящие образцы трагедии классицизма (П. Корнель, Ж. Расин), трагедия «высокого стиля» с непременным соблюдением так называемых «трёх единств» (времени, места, действия); эстетическое совершенство выступает как результат сознательного самоограничения поэта, как виртуозно разработанная чистая формула жизненного конфликта.

фильмы онлайн без регистрации

Греческая трагедия возникла из религиозно-культовых обрядов, посвященных богу Дионису (Дионисий), и сохранила печать ритуально-религиозного действа. Греческая трагедия есть воспроизведение, сценическое разыгрывание мифа с его борьбой между поколениями (богов, героев); она приобщала зрителей к единой для целого народа и его исторических судеб реальности. Именно поэтому греческая трагедия даёт совершенные образцы законченных, органических произведений искусства (Эсхил, Софокл); безусловной реальностью происходящего она глубоко, психологически и физиологически потрясает зрителя, вызывая в нем сильнейшие внутренние конфликты и разрешая их в высшей гармонии (посредством катарсиса). Такого единства жизненного и художественного, реального и мифологического, непосредственного и символически-обобщённого позднейшая трагедия не знала — оно начинает разрушаться уже у Еврипида в связи со становлением человеческой индивидуальности, с расколом между судьбой личности и судьбой народа. Отныне трагедия становится жанром литературы, который в течение долгих столетий определяется правилами (римская трагедия, например Сенека, средневековая византийская и латинская).

Развитие жанра трагедии неравномерно: новый расцвет наступает в кризисную эпоху Позднего Возрождения и барокко, когда литературно-риторический жанр вновь насыщается изнутри конфликтами эпохи и находит для себя реальное воплощение в живой традиции народного театра. Таким образом, реальность вновь была осмыслена как трагическое свершение и разыграна как трагическая в формах театра.

Кризис и «распад времён» выразились в испанской трагедии от Л. Ф. де Вега Карпьо до Кальдерона де ла Барка и наиболее ярко — в английской трагедии, прежде всего У. Шекспира, формально далёкая от античности, шекспировская трагедия изображает бесконечную реальность человеческого мира, которую не собрать в узел одного конфликта в критический миг напряжения и разрешения, — сама кризисность неисчерпаема, можно лишь эпически неторопливо прослеживать назревание кризиса, выявляя его во всём разнообразии жизненных форм, оттеняя и усиливая трагическое иронией и комизмом. Трагизм Шекспира не укладывается в рамки отдельного (конфликта или характера героя), но обнимает собой всё, — как и сама действительность, личность героя внутренне открыта, не определена до конца, способна на изменения, даже резкие сдвиги. В середине 17 в., особенно в Германии, противоречия эпохи предстают в крайнем обобщении: в трагедиях А. Грифиуса жизнь — жестокое, кровавое действо накануне конца истории, и задача трагического персонажа — окончательный нравственный выбор вечного блаженства или вечных мук.

Во Франции, как результат рационалистического осмысления риторической традиции и её использования для реализации этических конфликтов в духе рационалистической психологии и философии, возникают блестящие образцы трагедии классицизма (П. Корнель, Ж. Расин), трагедия «высокого стиля» с непременным соблюдением так называемых «трёх единств» (времени, места, действия); эстетическое совершенство выступает как результат сознательного самоограничения поэта, как виртуозно разработанная чистая формула жизненного конфликта.

|

Метки: фильмы онлайн без регистрации |

научиться наращиванию ресниц |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Норковые ресницы можно носить несколько месяцев, но при этом следует соблюдать все рекомендации мастера, среди которых – исключение жирных кремов для снятия макияжа, так как жирные кислоты используются для снятия моделирующего материала, путем растворения клеящего состава. Для того чтобы продлить жизнь норковым ресницам, нужно реже касаться глаз и соблюдать особую осторожность при умывании.

научиться наращиванию ресниц

Процедура наращивания ресниц занимает полтора часа, при этом норковое наращивание можно проводить как пореснично, так и пучковым методом. Поресничное наращивание занимает больше времени и требует аккуратности и мастерства от специалиста. Также норковое наращивание можно выполнять полностью или только по верхнему веку.

Норковые ресницы меньше, чем любые другие нуждаются в использовании туши или подводки, так как специальное покрытие придает натуральный блеск, который красящие вещества только скрывают.

научиться наращиванию ресниц

Процедура наращивания ресниц занимает полтора часа, при этом норковое наращивание можно проводить как пореснично, так и пучковым методом. Поресничное наращивание занимает больше времени и требует аккуратности и мастерства от специалиста. Также норковое наращивание можно выполнять полностью или только по верхнему веку.

Норковые ресницы меньше, чем любые другие нуждаются в использовании туши или подводки, так как специальное покрытие придает натуральный блеск, который красящие вещества только скрывают.

|

|

Салон красоты |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Как проходят продедуры?

Все просто. На волосы наносят состав на 20 — 35 мин (иногда в 2–3 приема в зависимости от состояния волос), затем он смывается. Чтобы ламинат глубже проник в структуру волос, его прогревают в течение 15 мин. Затем прополаскивают прохладной водой. Всего процедура занимает около часа.

Салон красоты

Процедуры достаточно дорогие, но процентах в 70 случаев отзывы на них как клиентов так и мастеров сдержано позитивные, одобрительные, откровенно положительные и даже восторженные. Обе процедуры безвредны, имеют оздоровительный эффект, но они — не панацея. Если волосы больные, проблемные, лучше сначала провести процедуры лечения, реставрации, реконструкции волос внутри, уплотнить их структуру, при необходимости выполнить дополнительную ионизацию волос и только потом делать ламинирование или био-ламинирование

Чтобы решить для себя, нужна ли вам эта процедура, или можно обойтись более простым уходом, все же стоит хотя бы один раз попробовать. Особенно если ваши волосы потеряли свой вид и выглядят тускло и невзрачно. На пользу ламинирование пойдет также поврежденным, часто окрашенным, вьющимся и волосам с химической завивкой. Рекомедуют эту процедуру и перед поездкой на моря-океаны, в качестве спасательного средства от агрессивной окружающей среды.

Однако счастливым владелицам здоровых блестящих волос не стоит тратить деньги. Эффект будет не столь разительным и обещанный «бриллиантовый блеск» скорее всего будет не впечатляющим. Толстые, тяжелые волосы ламинирование только утяжелит.

Все просто. На волосы наносят состав на 20 — 35 мин (иногда в 2–3 приема в зависимости от состояния волос), затем он смывается. Чтобы ламинат глубже проник в структуру волос, его прогревают в течение 15 мин. Затем прополаскивают прохладной водой. Всего процедура занимает около часа.

Салон красоты

Процедуры достаточно дорогие, но процентах в 70 случаев отзывы на них как клиентов так и мастеров сдержано позитивные, одобрительные, откровенно положительные и даже восторженные. Обе процедуры безвредны, имеют оздоровительный эффект, но они — не панацея. Если волосы больные, проблемные, лучше сначала провести процедуры лечения, реставрации, реконструкции волос внутри, уплотнить их структуру, при необходимости выполнить дополнительную ионизацию волос и только потом делать ламинирование или био-ламинирование

Чтобы решить для себя, нужна ли вам эта процедура, или можно обойтись более простым уходом, все же стоит хотя бы один раз попробовать. Особенно если ваши волосы потеряли свой вид и выглядят тускло и невзрачно. На пользу ламинирование пойдет также поврежденным, часто окрашенным, вьющимся и волосам с химической завивкой. Рекомедуют эту процедуру и перед поездкой на моря-океаны, в качестве спасательного средства от агрессивной окружающей среды.

Однако счастливым владелицам здоровых блестящих волос не стоит тратить деньги. Эффект будет не столь разительным и обещанный «бриллиантовый блеск» скорее всего будет не впечатляющим. Толстые, тяжелые волосы ламинирование только утяжелит.

|

|

Салон красоты |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Наращивание ресниц – очень популярная процедура среди представительниц прекрасного пола. Кто же не хочет сделать свой взгляд еще более неотразимым и загадочным, а ресницы – длинными, изогнутыми и густыми? К тому же можно забыть о каждодневном нанесении и снятии туши, а если вы решите поплавать в бассейне или вдруг заплачете, можно не беспокоиться, что тушь потечет. Они устойчивы к солнцу, воде, поту и слезам.

Салон красоты

Удобно особенно летом, в жару. С ними комфортно ездить на море. Если ресницы сами слабенькие, нужно клеить тоненькие и недлинные ресницы, тогда всё будет ОК.

Кроме того, наращённые ресницы способны визуально скорректировать форму глаз, сделать глаза более открытыми или приблизить форму глаза к миндалевидной форме. Все эффекты (лисий, беличий, кукольный, разряженный, натуральный).

Сейчас данная технология наращивания очень популярна и в целях рекламы многие

говорят о том, что для наращивания используют волос норки, соболя, хорька т.д. На самом деле все материалы изготовлены из синтетического волоса, идентичному натуральному. Что же касается натуральных материалов, то они совершенно не пригодны для наращивания, т.к. могут вызвать аллергию или коньюктивит, в лучшем случае. Все материалы для этого метода наращивания проходят строгий контроль качества и подлежат сертификации.

Салон красоты

Удобно особенно летом, в жару. С ними комфортно ездить на море. Если ресницы сами слабенькие, нужно клеить тоненькие и недлинные ресницы, тогда всё будет ОК.

Кроме того, наращённые ресницы способны визуально скорректировать форму глаз, сделать глаза более открытыми или приблизить форму глаза к миндалевидной форме. Все эффекты (лисий, беличий, кукольный, разряженный, натуральный).

Сейчас данная технология наращивания очень популярна и в целях рекламы многие

говорят о том, что для наращивания используют волос норки, соболя, хорька т.д. На самом деле все материалы изготовлены из синтетического волоса, идентичному натуральному. Что же касается натуральных материалов, то они совершенно не пригодны для наращивания, т.к. могут вызвать аллергию или коньюктивит, в лучшем случае. Все материалы для этого метода наращивания проходят строгий контроль качества и подлежат сертификации.

|

|

Без заголовка |

|

|

Привет!!! ОБМЕН!!! |

|

Метки: пч симпа |

Snape again |

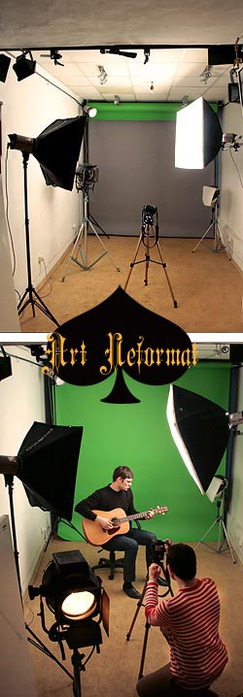

Первый (пилотный, можно сказать) выпуск передачи Art Neformat. Гость студии - Кот (

Комментировать выпуск

Второй выпуск передачи Art Neformat (для успешного сохранения на ресурсе поделен на 2 части). Гость студии - Кирилл Котта, барабанщик love grange команды FS-диапозон. Музыкант познакомит зрителя со спецификой стиля группы, а также даст несколько советов начинающим ударникам.

Комментировать выпуск

Гость студии - Александр Tweso, художник граффити, дизайнер.

Бессменная ведущая передачи будет мучить его расспросами о субкультуре, смысле и способах этого жанра живописи, а так же о том, что скрывается за яркими рисунками, которые все мы видели на стенах наших городов.

Комментировать выпуск

Четвертый выпуск передачи Art Neformat. Гости студии - музыкальный продюсер, генеральный директор лайбла RM records Андрей Мастеровой и лидер группы Ночь Роман Конограй. Продюсер и исполнитель дадут практические советы тем неформальным исполнителям, кто хочет выйти на большую сцену.

Пятый выпуск передачи Art Neformat. Гость студии - начинающий актер Игорь Шторм. Программа создана в форме неформальной беседы из которой, быть может, некоторые начинающие артисты смогут узнать много нового о творчестве, актерском мастерстве, а так же о том как на желании посвятить себя искусству делаются большие деньги.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА Комплексное оформление объектов Щиты, билборды, установки, брэндмауэры, лайтбоксы, вывески, баннеры, короба, стритлайны, объемные буквы, стритлайны, оформление торговых и офисных центров, полиграфия.

Самоклейка ▌Буклеты ▌Визитки▌Флаера►

|

Метки: фотомодель severel snape фетиш модель северель снейп freak fetish model |

Обмен симпами. |

Меняюсь симпами. Не забывайте подписываться правильно.

|

|

сюда (!!!) |

Предлагаю Вашему вниманию, абсолютно новое сообщество с аватарами для Ваших профайлов.

Заходите-заходите, обновления каждый день, Вы найдете то, что Вам таки нужно ;3

|

|

Обменяюсь симпами |

Аноним (_Обмен_Симпами_и_ПЧ) все записи автора

Обменяюсь симпатиями,ответка обязательна !)))))) xD

http://www.liveinternet.ru/users/without_a_deceit/profile/

http://www.liveinternet.ru/users/without_a_deceit/profile/

http://www.liveinternet.ru/users/without_a_deceit/profile/

|

|

.png)