-Метки

-Рубрики

- Информация (149)

- Просто так..... (136)

- Концерты (134)

- Фоты (90)

- Отчёты (77)

- Статьи (29)

- Тексты песен (26)

-Музыка

- Пилот - Готика

- Слушали: 1246 Комментарии: 2

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

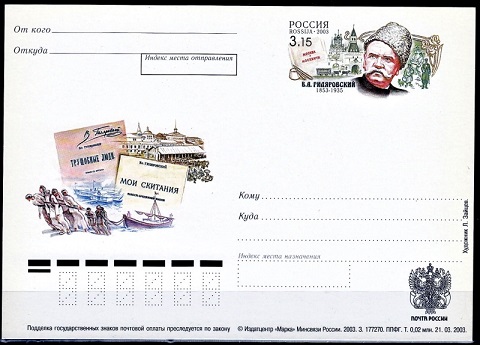

Гиляровский: в России две напасти: внизу-власть тьмы, а наверху-тьма власти |

Цитата сообщения ФИЛИНТЕЛЛЕКТ

Гиляровский: в России две напасти: внизу-власть тьмы, а наверху-тьма власти

Владимир Гиляровский – тот человек, которого бы в наше время наверное бы причислили бы к лику немногочисленных великих, и не приминули бы добавить, украинских Журналистов. В июне 1871 года после неудачного экзамена Гиляровский без паспорта и денег сбежал из дома. В Ярославле поступил работать бурлаком: 20 дней шёл с лямкой по Волге от Костромы до Рыбинска. Затем в Рыбинске работал крючником в порту. Осенью того же года поступил на службу вольноопределяющимся в Нежинский полк. В 1873 году был направлен в Московское юнкерское училище, где проучился около месяца, после был отчислен в полк за нарушение дисциплины. Службу, однако, продолжать далее не стал, написав рапорт об отставке.

После работал истопником, на белильном заводе купца Сорокина в Ярославле, пожарным, на рыбных промыслах, в Царицыне нанялся табунщиком, в Ростове-на-Дону поступил наездником в цирке. В 1875 году начал работать актёром в театре. Выступал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы, Рязани, Саратова, Моршанска, Кирсанова и т. д.

С началом русско-турецкой войны снова пошёл в армию вольноопределяющимся, служил на Кавказе в 161-м Александропольском полку в 12-й роте, после перешёл в охотничью команду, был награждён Знаком Отличия Военного ордена святого Георгия IV степени, светлобронзовой медалью «За русско-турецкую войну 1877—1878», медалью «В память 300-летия дома Романовых».

Осенью 1881 года Владимир Алексеевич бросил театр и занялся литературой. Сначала он печатался в «Русской газете», а потом начал работать репортёром в газете «Московский листок». В 1882 году произошла знаменитая Кукуевская катастрофа (в результате размыва почвы под железнодорожное полотно провалился целый состав). Гиляровский первым примчался на место крушения, участвовал в разборе завала две недели, посылая репортажи в «Московский листок». В 1883 году стал одним из учредителей Русского гимнастического общества.

В 1887 году Гиляровский подготовил для печати свою книгу «Трущобные люди». Все рассказы и очерки, вошедшие в неё, уже были однажды напечатаны в разных газетах и журналах, за исключением очерка из рабочей жизни «Обречённые». Однако книге не суждено было увидеть свет: весь тираж, ещё не сброшюрованный, в листах, был изъят ночью в ходе обыска в типографии инспектором по делам печати. Гранки набора было приказано рассыпать прямо в типографии. Цензурным комитетом книга была запрещена, и листы были сожжены в Сущевской полицейской части Москвы. Как выразился помощник начальника главного управления в ответ на прошение Гиляровского о допуске книги к печати: «Из ваших хлопот ничего не выйдет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка. Такую правду писать нельзя».

В 1896 году во время народного гулянья по случаю коронации императора Николая II был очевидцем катастрофы на Ходынском поле. Репортаж об этой трагедии был им опубликован через день после происшествия.

Широко известен его экспромт, написанный после первого представления пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы»:

В России две напасти:

Внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти.

В Москве Гиляровский жил в доходном доме И. И. Карзинкина по адресу Столешников переулок, дом 9.

Как известно, квартира генерала Козлова, московского оберполицмейстера, выходила окнами на Тверской бульвар, а редакция черносотенных «Московских ведомостей» М. Н. Каткова — на Страстной. Из обоих зданий был виден памятник Пушкину. По этому поводу В. А. Гиляровский написал четверостишие и послал его в «Будильник» для напечатания

...Как? Пушкин умер? Это вздор!

Он жив. Он только снова

Отдан под надзор

Козлова и Каткова.

М. Чеховв: Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал: — Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.

Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях».

Как репортер он был исключителен. При просмотре номеров «Русских ведомостей» за 1887 г. всплывают забытые детали, связанные с описанием Гиляровским солнечного затмения в Клину и полета Д. И. Менделеева на воздушном шаре во время редкого необычного явления природы. Этим событиям была посвящена известная статья-репортаж Гиляровского «Солнечное затмение под Москвой»; кроме того, на следующий день в отделе «Телеграфические известия» без названия было опубликовано сообщение из Клина о возвращении в город после полета проф. Менделеева. Вот это сообщение:

Клин, 8 августа. Сегодня, в 7 часов вечера, возвратился профессор Менделеев. Во время затмения он поднимался в продолжение 15 минут на высоту 3500 метров. Ему удалось видеть блистательную корону, которая скоро была закрыта облаком; он видел бегущую по облакам тень, делал наблюдения термометром, барометром. В течение целого часа профессор Менделеев земли не видел. Головокружения он не чувствовал и сохранял полное самообладание. Вскоре шар обсох. Во избежание дальнейшего подъема, Менделеев открыл клапан и стал спускаться на обширную поляну близ Калягина. Местные крестьяне скоро заметили спускающийся шар и приняли благодушно почтенного воздухоплавателя. Сброшенными с шара повестками он дал знать о необходимости ловить гайдроп. Якорем он не пользовался. Гайдроп поймал крестьянин Егор Григорьев. Гайдроп потом привязали к дереву. Благодаря помощи крестьян спуск был вполне благополучный. Шар опустился окончательно в 9 часов 20 минут утра... Проф. Менделеев вернулся в Клин через Сергеевский посад и Москву. Он вполне здоров, хотя несколько утомлен сильными эмоциями и переездом по железной дороге... Проф. Менделеев намерен сообщить подробности своих наблюдений в заседании физико-химического общества»

Клин, 8 августа. Сегодня, в 7 часов вечера, возвратился профессор Менделеев. Во время затмения он поднимался в продолжение 15 минут на высоту 3500 метров. Ему удалось видеть блистательную корону, которая скоро была закрыта облаком; он видел бегущую по облакам тень, делал наблюдения термометром, барометром. В течение целого часа профессор Менделеев земли не видел. Головокружения он не чувствовал и сохранял полное самообладание. Вскоре шар обсох. Во избежание дальнейшего подъема, Менделеев открыл клапан и стал спускаться на обширную поляну близ Калягина. Местные крестьяне скоро заметили спускающийся шар и приняли благодушно почтенного воздухоплавателя. Сброшенными с шара повестками он дал знать о необходимости ловить гайдроп. Якорем он не пользовался. Гайдроп поймал крестьянин Егор Григорьев. Гайдроп потом привязали к дереву. Благодаря помощи крестьян спуск был вполне благополучный. Шар опустился окончательно в 9 часов 20 минут утра... Проф. Менделеев вернулся в Клин через Сергеевский посад и Москву. Он вполне здоров, хотя несколько утомлен сильными эмоциями и переездом по железной дороге... Проф. Менделеев намерен сообщить подробности своих наблюдений в заседании физико-химического общества»

Михаил Чехов Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя запанибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу «На дне» — Гиляровский знакомил его актеров со всеми «прелестями» этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал, не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек.

Гиляровский обладал громадной силой, которой любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду «Эрмитаж», где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри...

http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/dyadya-gilyaj.htm

http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/dyadya-gilyaj.htm

Паустовский: "Очень любопытна моя первая встреча с Гиляровским. Она произошла в редакции одной из мелких газет. В эту редакцию вошел высокого роста, очень коренастый человек, старик, очень похожий на Тараса Бульбу, с запорожскими усами, в серой украинской свитке, в папахе, человек необыкновенно оживленный, очень быстро двигающийся, и я бы сказал, человек несколько шумный. И я даже немного растерялся, когда меня с ним познакомили. Прежде всего он, конечно, вынул серебряную табакерку и угостил меня нюхательным табаком. Табакерку он называл скобелевской. Насколько я знаю, он ее получил в подарок от Скобелева. Потом только я узнал, что это та самая табакерка, которую он перед самой смертью показывал Чехову, и Чехов рассматривал ее очень печально, гладил ее, вспоминая свою молодость вместе с Гиляровским. http://mytabak.ru/page/4?s=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 Целый рассказ про свою табакерку написал В. А. Гиляровский, и она того вполне заслуживает. Где только она не побывала вместе со своим хозяином с 1878 года, когда была подарена ему отцом, кто только из нее не нюхал и «боевые генералы на позициях», и «дружинники на Пресненских баррикадах»! Обладатель этой замечательной табакерки отличался редкой щедростью и, в отличие от гоголевского почтмейстера, никому не отказывал в щепотке табаку. Как, скажем, отказать Чехову, который к тому же и нюхал по особенному: «… брал табакерку у меня из рук, хлопал по ней, открывал, угощал меня, а потом подносил ее к носу и долго наслаждался, поворачивая голову:

- Боюсь, как бы не привыкнуть. А хорошо».

Но если все же когда-нибудь Вам встретится человек с табакеркой и вам захочется понюхать табаку, вспомните другого классика, Оноре де Бальзака, который как-то обратился к даме с просьбой о понюшке табаку со следующими восхитительными словами, ни повторить которые, ни уразуметь их смысл, вам, впрочем, не удастся, - им надо только изумляться:

«Мадам, позвольте кончикам моих пальцев тихонько опуститься в ваши табачные углубления, чтобы почерпнуть в них тот тонкий порошок, который рассеивает и смешивает влажные мокроты моего болотистого мозга»

Я знал о Гиляровском очень много. Главное — я знал, что это один из тех людей, которые создали удивительный образ культурной Москвы конца XIX — начала XX века, и трудно было себе представить Москву без Гиляровского. Собственно говоря, она переставала быть в какой-то мере Москвой, если бы не было в Москве Гиляровского. Может быть, это несколько странно прозвучит, но мне кажется, что это все равно, как если отнять от Москвы Воробьевы горы, так и отнять ту необыкновенную культурную жизнь, которая шла в конце XVIII — начале XIX века в Москве. И вот если отнять от Москвы Гиляровского,— в такой же мере характер Москвы, характер города как бы изменился.

https://www.booksite.ru/fulltext/esy/nre/por/taz/hy/2.htm

Творчество Гиляровского 1904 г. знаменательно статьями о Чехове, в связи с кончиной писателя, и известным репортажем о небывалом урагане в Москве. Ураган прошел 16 июня полосой по северо-восточной части города, от станции Карачарово до Сокольников и далее в направлении Ярославского шоссе. Репортаж был памятен для автора не только силой впечатления, произведенного самим происшествием, но и тем, что газета, где он был напечатан, достигла в тот день рекордного числа экземпляров — ста тысяч. Гиляровский писал, что он «по счастью» оказался в центре событий, т. е. в центре сокрушительного урагана. По его рассказу об этом в «Москве газетной» и сообщениям в «Русском слове» можно достаточно точно установить и местонахождение журналиста, и время, и маршрут следования его по пораженной стихией местности вплоть до возвращения в редакцию.

Смерч действительно небывалой силы застал репортера где-то в районе Лефортова, Лефортовской площади, Лефортовского сада, близ Анненгофской рощи. Отсюда Гиляровский направляется по Красноказарменной улице, Коровьему броду, Хапиловской улице, пересекает Госпитальную, Ирининскую улицы, идет Гавриковым переулком мимо Ольховской улицы и выходит через Краснопрудную и Ивановскую улицы к Сокольникам. Здесь он берет извозчика и скачет в редакцию, по пути заезжая в Басманную и Яузскую больницы и полицейские части.

Гиляровский был целиком связанным с Москвой человеком, одним из создателей этой старой и очень интересной Москвы. Он соединил в себе все своеобразие этого города и был как бы таким фокусом всей московской жизни того времени.

По существу Гиляровский был энциклопедией Москвы.

Он обладал огромной верой не только в силу слова, но и во всепобеждающую правду, причем эта вера Гиляровского, я бы сказал, была несколько детской. Это очень хорошо, в ней был оттенок (не могу подобрать другого слова) какой-то детскости. Он чисто, глубоко и искренне в это верил, верил в то, что слово правды всегда победит. И этим, очевидно, и вызвано то, что он вмешивался в жизнь. Всем известно, и об этом здесь говорили, что В. А. Гиляровский непрерывно вмешивался в жизнь, и иначе представить себе Гиляровского нельзя. Что бы ни случилось, он всегда вмешивался, искал правды, ничего не боясь, потому что он был бесстрашен, как запорожец.

Тогда я уже знал, что Гиляровский был изображен на барельефе памятника Гоголю. Тарас Бульба на барельефе памятника Гоголю был Гиляровский. Скульптор Андреев лепил портрет с него.

Что сделал Гиляровский? Он создал свою биографию, живописную и цельную по своему внутреннему рисунку. Он совершенно сознательно менял профессии: он был бурлаком, работал в цирке, был репортером, наконец — писарем. По существу у него была единственная профессия, из которой образовались все эти добавочные профессии. Эта профессия была — жадное изучение жизни, стремление все испытать и все знать.

Он никогда не был сторонним наблюдателем. Он вмешивался в жизнь без оглядки. Он должен был испробовать все возможное, научиться делать все своими руками. Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и безусловно талантливым людям.

Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова.

Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одобрял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резинъяции и разумиям. Все это было Гиляровскому органически чуждо.

Он писал о Ходынке; пожалуй, впервые о Ходынке была написана правда, совершенно чудовищная правда. Он писал о русско-японской войне, о тыле русской армии, в то время совершенно разложившемся, ничего не боясь. Он был, в хорошем смысле слова, разоблачителем. Затем его любовь к литературе была какая-то особенная, трепетная, я бы сказал, какая-то святая любовь

Я еще хотел сказать о темпераменте писателя. Есть такое ходячее выражение — писательский темперамент. Это ведь не с потолка взятое выражение. Действительно, для того, чтобы работать в области, нужен темперамент. Вовсе не обязательно, что должен быть бурный, пламенный темперамент, но открытый, большой, напряженный темперамент обязательно должен быть. Этот темперамент был у Гиляровского, и внутренний и внешний

Или Хитровка — Хива, как ее называли; для того чтобы попасть на Хитровку, надо было обладать не только бесстрашием, но и любить народ и знать его характер. На Хитровке нельзя было ошибаться.| Там ошибка была равносильна смерти

Поздравления с днем рождения Гиляровскому сыпались отовсюду. На квартиру к Владимиру Алексеевичу пришел поздравить С. А. Муромцев, бывший председатель 1-й Государственной думы, разогнанной царем, и тут же появилась депутация от аборигенов Хитрова рынка; явились представители «Русских ведомостей» и «Русского слова», а за ними — представители от московских пожарных и наборщиков типографий. Телеграммы, письма поступали от редакций, театров, разных учреждений, разных лиц, пришло поздравление и от заключенных Таганской тюрьмы с тюремной печатью на конверте..

И вот Владимир Алексеевич Гиляровский совершенно спокойно ходил на Хитровку и вел туда кого? Станиславского.

Хитровка

Хитровка

С посещением Хитровки связано еще одно качество Владимира Алексеевича. Это — любовь к народу, любовь к этим людям, совершенно обездоленным, в силу многих обстоятельств спустившим вниз, по существу невинным людям, и вот у него было такое отношение к этим несчастным людям, — что это не арестанты, не беглецы, а несчастные люди, и в этом случае он был продолжателем дела одного очень интересного, но совершенно забытого нами доктора Гааза, человека, который всю жизнь посвятил только помощи арестантам на этом потерял свое огромное состояние. Это был единственный человек, который по-настоящему думал о них и любил их, и поэтому смерть, этого Гааза была для этих людей большой потерей

У меня был учитель в гимназии — учитель словесности. (Tогда был такой термин — учитель словесности.) Очень хороший человек был этот учитель словесности, и когда заходил разговор о литературе, писателях и писательстве, — он говорил: «Чтобы быть писателем нужно обладать тремя качествами: первое — быть очень интересным человеком; второе — смелым человеком и третье — благородным человеком». И вот всеми этими тремя качествами был щедро наделен Владимир Алексеевич Гиляровский"

У меня был учитель в гимназии — учитель словесности. (Tогда был такой термин — учитель словесности.) Очень хороший человек был этот учитель словесности, и когда заходил разговор о литературе, писателях и писательстве, — он говорил: «Чтобы быть писателем нужно обладать тремя качествами: первое — быть очень интересным человеком; второе — смелым человеком и третье — благородным человеком». И вот всеми этими тремя качествами был щедро наделен Владимир Алексеевич Гиляровский"

Владимир Гиляровский – тот человек, которого бы в наше время наверное бы причислили бы к лику немногочисленных великих, и не приминули бы добавить, украинских Журналистов. В июне 1871 года после неудачного экзамена Гиляровский без паспорта и денег сбежал из дома. В Ярославле поступил работать бурлаком: 20 дней шёл с лямкой по Волге от Костромы до Рыбинска. Затем в Рыбинске работал крючником в порту. Осенью того же года поступил на службу вольноопределяющимся в Нежинский полк. В 1873 году был направлен в Московское юнкерское училище, где проучился около месяца, после был отчислен в полк за нарушение дисциплины. Службу, однако, продолжать далее не стал, написав рапорт об отставке.

После работал истопником, на белильном заводе купца Сорокина в Ярославле, пожарным, на рыбных промыслах, в Царицыне нанялся табунщиком, в Ростове-на-Дону поступил наездником в цирке. В 1875 году начал работать актёром в театре. Выступал на сценах Тамбова, Воронежа, Пензы, Рязани, Саратова, Моршанска, Кирсанова и т. д.

С началом русско-турецкой войны снова пошёл в армию вольноопределяющимся, служил на Кавказе в 161-м Александропольском полку в 12-й роте, после перешёл в охотничью команду, был награждён Знаком Отличия Военного ордена святого Георгия IV степени, светлобронзовой медалью «За русско-турецкую войну 1877—1878», медалью «В память 300-летия дома Романовых».

Осенью 1881 года Владимир Алексеевич бросил театр и занялся литературой. Сначала он печатался в «Русской газете», а потом начал работать репортёром в газете «Московский листок». В 1882 году произошла знаменитая Кукуевская катастрофа (в результате размыва почвы под железнодорожное полотно провалился целый состав). Гиляровский первым примчался на место крушения, участвовал в разборе завала две недели, посылая репортажи в «Московский листок». В 1883 году стал одним из учредителей Русского гимнастического общества.

В 1887 году Гиляровский подготовил для печати свою книгу «Трущобные люди». Все рассказы и очерки, вошедшие в неё, уже были однажды напечатаны в разных газетах и журналах, за исключением очерка из рабочей жизни «Обречённые». Однако книге не суждено было увидеть свет: весь тираж, ещё не сброшюрованный, в листах, был изъят ночью в ходе обыска в типографии инспектором по делам печати. Гранки набора было приказано рассыпать прямо в типографии. Цензурным комитетом книга была запрещена, и листы были сожжены в Сущевской полицейской части Москвы. Как выразился помощник начальника главного управления в ответ на прошение Гиляровского о допуске книги к печати: «Из ваших хлопот ничего не выйдет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка. Такую правду писать нельзя».

В 1896 году во время народного гулянья по случаю коронации императора Николая II был очевидцем катастрофы на Ходынском поле. Репортаж об этой трагедии был им опубликован через день после происшествия.

Широко известен его экспромт, написанный после первого представления пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы»:

В России две напасти:

Внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти.

В Москве Гиляровский жил в доходном доме И. И. Карзинкина по адресу Столешников переулок, дом 9.

Как известно, квартира генерала Козлова, московского оберполицмейстера, выходила окнами на Тверской бульвар, а редакция черносотенных «Московских ведомостей» М. Н. Каткова — на Страстной. Из обоих зданий был виден памятник Пушкину. По этому поводу В. А. Гиляровский написал четверостишие и послал его в «Будильник» для напечатания

...Как? Пушкин умер? Это вздор!

Он жив. Он только снова

Отдан под надзор

Козлова и Каткова.

М. Чеховв: Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал: — Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.

Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях».

Как репортер он был исключителен. При просмотре номеров «Русских ведомостей» за 1887 г. всплывают забытые детали, связанные с описанием Гиляровским солнечного затмения в Клину и полета Д. И. Менделеева на воздушном шаре во время редкого необычного явления природы. Этим событиям была посвящена известная статья-репортаж Гиляровского «Солнечное затмение под Москвой»; кроме того, на следующий день в отделе «Телеграфические известия» без названия было опубликовано сообщение из Клина о возвращении в город после полета проф. Менделеева. Вот это сообщение:

Клин, 8 августа. Сегодня, в 7 часов вечера, возвратился профессор Менделеев. Во время затмения он поднимался в продолжение 15 минут на высоту 3500 метров. Ему удалось видеть блистательную корону, которая скоро была закрыта облаком; он видел бегущую по облакам тень, делал наблюдения термометром, барометром. В течение целого часа профессор Менделеев земли не видел. Головокружения он не чувствовал и сохранял полное самообладание. Вскоре шар обсох. Во избежание дальнейшего подъема, Менделеев открыл клапан и стал спускаться на обширную поляну близ Калягина. Местные крестьяне скоро заметили спускающийся шар и приняли благодушно почтенного воздухоплавателя. Сброшенными с шара повестками он дал знать о необходимости ловить гайдроп. Якорем он не пользовался. Гайдроп поймал крестьянин Егор Григорьев. Гайдроп потом привязали к дереву. Благодаря помощи крестьян спуск был вполне благополучный. Шар опустился окончательно в 9 часов 20 минут утра... Проф. Менделеев вернулся в Клин через Сергеевский посад и Москву. Он вполне здоров, хотя несколько утомлен сильными эмоциями и переездом по железной дороге... Проф. Менделеев намерен сообщить подробности своих наблюдений в заседании физико-химического общества»

Клин, 8 августа. Сегодня, в 7 часов вечера, возвратился профессор Менделеев. Во время затмения он поднимался в продолжение 15 минут на высоту 3500 метров. Ему удалось видеть блистательную корону, которая скоро была закрыта облаком; он видел бегущую по облакам тень, делал наблюдения термометром, барометром. В течение целого часа профессор Менделеев земли не видел. Головокружения он не чувствовал и сохранял полное самообладание. Вскоре шар обсох. Во избежание дальнейшего подъема, Менделеев открыл клапан и стал спускаться на обширную поляну близ Калягина. Местные крестьяне скоро заметили спускающийся шар и приняли благодушно почтенного воздухоплавателя. Сброшенными с шара повестками он дал знать о необходимости ловить гайдроп. Якорем он не пользовался. Гайдроп поймал крестьянин Егор Григорьев. Гайдроп потом привязали к дереву. Благодаря помощи крестьян спуск был вполне благополучный. Шар опустился окончательно в 9 часов 20 минут утра... Проф. Менделеев вернулся в Клин через Сергеевский посад и Москву. Он вполне здоров, хотя несколько утомлен сильными эмоциями и переездом по железной дороге... Проф. Менделеев намерен сообщить подробности своих наблюдений в заседании физико-химического общества»Михаил Чехов Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя запанибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу «На дне» — Гиляровский знакомил его актеров со всеми «прелестями» этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал, не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек.

Гиляровский обладал громадной силой, которой любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду «Эрмитаж», где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри...

http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/dyadya-gilyaj.htm

http://paustovskiy-lit.ru/paustovskiy/text/rasskaz/dyadya-gilyaj.htmПаустовский: "Очень любопытна моя первая встреча с Гиляровским. Она произошла в редакции одной из мелких газет. В эту редакцию вошел высокого роста, очень коренастый человек, старик, очень похожий на Тараса Бульбу, с запорожскими усами, в серой украинской свитке, в папахе, человек необыкновенно оживленный, очень быстро двигающийся, и я бы сказал, человек несколько шумный. И я даже немного растерялся, когда меня с ним познакомили. Прежде всего он, конечно, вынул серебряную табакерку и угостил меня нюхательным табаком. Табакерку он называл скобелевской. Насколько я знаю, он ее получил в подарок от Скобелева. Потом только я узнал, что это та самая табакерка, которую он перед самой смертью показывал Чехову, и Чехов рассматривал ее очень печально, гладил ее, вспоминая свою молодость вместе с Гиляровским. http://mytabak.ru/page/4?s=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0 Целый рассказ про свою табакерку написал В. А. Гиляровский, и она того вполне заслуживает. Где только она не побывала вместе со своим хозяином с 1878 года, когда была подарена ему отцом, кто только из нее не нюхал и «боевые генералы на позициях», и «дружинники на Пресненских баррикадах»! Обладатель этой замечательной табакерки отличался редкой щедростью и, в отличие от гоголевского почтмейстера, никому не отказывал в щепотке табаку. Как, скажем, отказать Чехову, который к тому же и нюхал по особенному: «… брал табакерку у меня из рук, хлопал по ней, открывал, угощал меня, а потом подносил ее к носу и долго наслаждался, поворачивая голову:

- Боюсь, как бы не привыкнуть. А хорошо».

Но если все же когда-нибудь Вам встретится человек с табакеркой и вам захочется понюхать табаку, вспомните другого классика, Оноре де Бальзака, который как-то обратился к даме с просьбой о понюшке табаку со следующими восхитительными словами, ни повторить которые, ни уразуметь их смысл, вам, впрочем, не удастся, - им надо только изумляться:

«Мадам, позвольте кончикам моих пальцев тихонько опуститься в ваши табачные углубления, чтобы почерпнуть в них тот тонкий порошок, который рассеивает и смешивает влажные мокроты моего болотистого мозга»

Я знал о Гиляровском очень много. Главное — я знал, что это один из тех людей, которые создали удивительный образ культурной Москвы конца XIX — начала XX века, и трудно было себе представить Москву без Гиляровского. Собственно говоря, она переставала быть в какой-то мере Москвой, если бы не было в Москве Гиляровского. Может быть, это несколько странно прозвучит, но мне кажется, что это все равно, как если отнять от Москвы Воробьевы горы, так и отнять ту необыкновенную культурную жизнь, которая шла в конце XVIII — начале XIX века в Москве. И вот если отнять от Москвы Гиляровского,— в такой же мере характер Москвы, характер города как бы изменился.

https://www.booksite.ru/fulltext/esy/nre/por/taz/hy/2.htm

Творчество Гиляровского 1904 г. знаменательно статьями о Чехове, в связи с кончиной писателя, и известным репортажем о небывалом урагане в Москве. Ураган прошел 16 июня полосой по северо-восточной части города, от станции Карачарово до Сокольников и далее в направлении Ярославского шоссе. Репортаж был памятен для автора не только силой впечатления, произведенного самим происшествием, но и тем, что газета, где он был напечатан, достигла в тот день рекордного числа экземпляров — ста тысяч. Гиляровский писал, что он «по счастью» оказался в центре событий, т. е. в центре сокрушительного урагана. По его рассказу об этом в «Москве газетной» и сообщениям в «Русском слове» можно достаточно точно установить и местонахождение журналиста, и время, и маршрут следования его по пораженной стихией местности вплоть до возвращения в редакцию.

Смерч действительно небывалой силы застал репортера где-то в районе Лефортова, Лефортовской площади, Лефортовского сада, близ Анненгофской рощи. Отсюда Гиляровский направляется по Красноказарменной улице, Коровьему броду, Хапиловской улице, пересекает Госпитальную, Ирининскую улицы, идет Гавриковым переулком мимо Ольховской улицы и выходит через Краснопрудную и Ивановскую улицы к Сокольникам. Здесь он берет извозчика и скачет в редакцию, по пути заезжая в Басманную и Яузскую больницы и полицейские части.

Гиляровский был целиком связанным с Москвой человеком, одним из создателей этой старой и очень интересной Москвы. Он соединил в себе все своеобразие этого города и был как бы таким фокусом всей московской жизни того времени.

По существу Гиляровский был энциклопедией Москвы.

Он обладал огромной верой не только в силу слова, но и во всепобеждающую правду, причем эта вера Гиляровского, я бы сказал, была несколько детской. Это очень хорошо, в ней был оттенок (не могу подобрать другого слова) какой-то детскости. Он чисто, глубоко и искренне в это верил, верил в то, что слово правды всегда победит. И этим, очевидно, и вызвано то, что он вмешивался в жизнь. Всем известно, и об этом здесь говорили, что В. А. Гиляровский непрерывно вмешивался в жизнь, и иначе представить себе Гиляровского нельзя. Что бы ни случилось, он всегда вмешивался, искал правды, ничего не боясь, потому что он был бесстрашен, как запорожец.

Тогда я уже знал, что Гиляровский был изображен на барельефе памятника Гоголю. Тарас Бульба на барельефе памятника Гоголю был Гиляровский. Скульптор Андреев лепил портрет с него.

Что сделал Гиляровский? Он создал свою биографию, живописную и цельную по своему внутреннему рисунку. Он совершенно сознательно менял профессии: он был бурлаком, работал в цирке, был репортером, наконец — писарем. По существу у него была единственная профессия, из которой образовались все эти добавочные профессии. Эта профессия была — жадное изучение жизни, стремление все испытать и все знать.

Он никогда не был сторонним наблюдателем. Он вмешивался в жизнь без оглядки. Он должен был испробовать все возможное, научиться делать все своими руками. Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и безусловно талантливым людям.

Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова.

Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одобрял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резинъяции и разумиям. Все это было Гиляровскому органически чуждо.

Он писал о Ходынке; пожалуй, впервые о Ходынке была написана правда, совершенно чудовищная правда. Он писал о русско-японской войне, о тыле русской армии, в то время совершенно разложившемся, ничего не боясь. Он был, в хорошем смысле слова, разоблачителем. Затем его любовь к литературе была какая-то особенная, трепетная, я бы сказал, какая-то святая любовь

Я еще хотел сказать о темпераменте писателя. Есть такое ходячее выражение — писательский темперамент. Это ведь не с потолка взятое выражение. Действительно, для того, чтобы работать в области, нужен темперамент. Вовсе не обязательно, что должен быть бурный, пламенный темперамент, но открытый, большой, напряженный темперамент обязательно должен быть. Этот темперамент был у Гиляровского, и внутренний и внешний

Или Хитровка — Хива, как ее называли; для того чтобы попасть на Хитровку, надо было обладать не только бесстрашием, но и любить народ и знать его характер. На Хитровке нельзя было ошибаться.| Там ошибка была равносильна смерти

Поздравления с днем рождения Гиляровскому сыпались отовсюду. На квартиру к Владимиру Алексеевичу пришел поздравить С. А. Муромцев, бывший председатель 1-й Государственной думы, разогнанной царем, и тут же появилась депутация от аборигенов Хитрова рынка; явились представители «Русских ведомостей» и «Русского слова», а за ними — представители от московских пожарных и наборщиков типографий. Телеграммы, письма поступали от редакций, театров, разных учреждений, разных лиц, пришло поздравление и от заключенных Таганской тюрьмы с тюремной печатью на конверте..

И вот Владимир Алексеевич Гиляровский совершенно спокойно ходил на Хитровку и вел туда кого? Станиславского.

Хитровка

ХитровкаС посещением Хитровки связано еще одно качество Владимира Алексеевича. Это — любовь к народу, любовь к этим людям, совершенно обездоленным, в силу многих обстоятельств спустившим вниз, по существу невинным людям, и вот у него было такое отношение к этим несчастным людям, — что это не арестанты, не беглецы, а несчастные люди, и в этом случае он был продолжателем дела одного очень интересного, но совершенно забытого нами доктора Гааза, человека, который всю жизнь посвятил только помощи арестантам на этом потерял свое огромное состояние. Это был единственный человек, который по-настоящему думал о них и любил их, и поэтому смерть, этого Гааза была для этих людей большой потерей

У меня был учитель в гимназии — учитель словесности. (Tогда был такой термин — учитель словесности.) Очень хороший человек был этот учитель словесности, и когда заходил разговор о литературе, писателях и писательстве, — он говорил: «Чтобы быть писателем нужно обладать тремя качествами: первое — быть очень интересным человеком; второе — смелым человеком и третье — благородным человеком». И вот всеми этими тремя качествами был щедро наделен Владимир Алексеевич Гиляровский"

У меня был учитель в гимназии — учитель словесности. (Tогда был такой термин — учитель словесности.) Очень хороший человек был этот учитель словесности, и когда заходил разговор о литературе, писателях и писательстве, — он говорил: «Чтобы быть писателем нужно обладать тремя качествами: первое — быть очень интересным человеком; второе — смелым человеком и третье — благородным человеком». И вот всеми этими тремя качествами был щедро наделен Владимир Алексеевич Гиляровский"

Серия сообщений "Воспоминания":

Часть 1 - Супостаты разведок-Лоуренс Аравийский и Алоиз Мусил. Столетие боев за Дамаск.

Часть 2 - Катастрофа в Чернобыле, Ликвидаторы: сплав науки и интеллекта

...

Часть 13 - Когда Генсекретари ООН еще считались великими людьми....

Часть 14 - Параджанов - художник-мистификатор и этнограф, однажды спасенный Лилей Брик

Часть 15 - Гиляровский: в России две напасти: внизу-власть тьмы, а наверху-тьма власти

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |