История особняка №16 на Пречистенке |

История особняка №16 на Пречистенке

- 22 апр, 2014 at 2:27 PM

Для тех, кто вчера не смог войти в зал Дома Ученых и послушать мой рассказ про историю дома, расскажу его историю еще раз.

Этот особняк, который стоит на углу улицы Пречистенки и Пречистенским (Мертвым) переулком интересует всех кто его видит.

http://maps.yandex.ru/?um=7yxmxpkXi1IcutBvrYjX4mZPotX---fN&l=map

Эта территория в XVI в. и позднее входила в Большую Конюшенную слободу, которая в 1653 г. насчитывала 190 дворов. Здесь жили «стремянные, стадные стряпчие и задворные конюхи, конюшенные сторожа, конюшенные подковщики, государевы колымажники и т.п. Здесь же были и конюшни.

При Грозном эти земли отошли к опричнине.

И все же Пречистенка в 18 веке становится своеобразным "Сен-Жерменским" предместьем Москвы, где в лабиринте чистых, спокойных улиц и извилистых переулков жило старое московское дворянство. Тут были усадьбы Всеволожских, Вяземских, Архаровых, Долгоруких, Лопухиных, Бибиковых, Давыдовых, графов Орловых, а также Гагариных, Гончаровых, Тургеневых, чьи фамилии мы встречаем в книгах по истории России и многочисленных воспоминаниях современников.

На это фото Пречистенка. Почтовая открытка изд. «Шерер, Набгольц и К». 1902.

На переднем плане слева – дом Лопухиной (начало XIX в., архитектор Д.Г.Григорьев). Справа на заднем плане видна пожарная каланча. Справа ограда нашего дома.

Хотя в современных исследованиях утверждается, что сохранившееся до нас здание имеет в основе палаты начала XVIII столетия, документальных сведений о владельцах авторы не приводят.

В конце 18 века и до 1818 года им владел Иван Петрович Архаров.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Младший брат московского обер-полицмейстера Николая Петровича Архарова, дом которого находится почти напротив по Пречистенке (потом там Денис Давыдов жил).

Он был женат на княжне Екатерине Александровне Римской-Корсаковой, троюродной сестре Елизаветы Петровны Яньковой.

Они были очень дружны с сестрой. Старшая сестра Е.А. Архарова вывозила в свет своих троюродных сестер со своими дочками, так как сестры остались к тому времени без матери.

Незадолго перед Наполеоновским нашествием Яньковы купили дом напротив Архаровых и часто у них бывали. В воспоминаниях бабушки то и дело встречается "я его видела у Архаровых, девочки мои у Архаровых танцевать учились" и.т.д.

Но вернемся к Ивану Петровичу Архарову. Своей карьерой он был обязан брату — в то время петербургскому генерал-губернатору Н.П.Архарову, который в беседе с императором Павлом I как-то выбрал удачный момент для протежирования брата. Иван Петрович был немедленно потребован в Петербург, произведен в генералы от инфантерии, пожалован орденом святой Анны первой степени и тысячью душ крепостных крестьян.

С помощью прусского полковника Гессе, назначенного императором плац-майором в помощь Ивану Архарову, новый военный губернатор сформировал из отчаянных храбрецов, спаянных суровой дисциплиной, полк, которого москвичи боялись как огня. Недаром слово «архаровец» стало нарицательным.

Один из лучших знатоков бытовой истории ХVIII столетия С.Н.Шубинский писал: «Архаров зажил в Москве большим барином. Дом его на Пречистенке был открыт для всех знакомых и утром, и вечером. Каждый день у них обедало не менее сорока человек, а по воскресеньям давались балы, на которые собиралось все лучшее московское общество; на обширном дворе, как ни был он велик, иногда не умещались экипажи съезжавшихся гостей.

Широкое гостеприимство скоро сделало дом Архаровых одним из самых приятных в Москве…»

Иван Архаров благополучно губернаторствовал два года, как внезапно его карьера прервалась анекдотическим случаем, вызванным чрезмерным усердием брата угодить императору. В то время как Павел после коронации поехал осматривать литовские губернии, Николай Архаров решил преподнести ему сюрприз. Зная любовь императора к «эстетике шлагбаумов и полицейских будок», он приказал всем петербургским обывателям, не медля, окрасить ворота своих домов и заборы полосами черной, оранжевой и белой красок. Непредвиденные срочные и большие расходы вызвали недовольство жителей, а губернаторский «сюрприз» произвел на императора сильное, но совершенно противоположное ожидаемому действие. Пораженный при въезде в столицу массой выкрашенных по однообразному шаблону построек, он спросил, что означает эта нелепая фантазия? Ему отвечали, что «полиция принудила обывателей безотлагательно исполнить волю монарха».

— Так что же я, дурак, чтобы отдавать такие повеления? — гневно воскликнул Павел I.

Николаю Архарову было приказано тотчас же уехать из Петербурга и никогда не показываться более на глаза монарху. Вскоре пришел и черед московского брата. 23 апреля 1800 года был отдан приказ об увольнении обоих Архаровых от службы, а на другой день послано повеление императора московскому генерал-губернатору: «По получении сего, повелеваю объявить братьям генералам от инфантерии Архаровым повеление мое выехать немедленно из Москвы в свои деревни в Тамбове, где и жить им впредь до повеления».

Ссылка продолжалась недолго. После убийства Павла I и вступления на престол Александра I Иван Архаров поселился в своем доме, который по-прежнему открылся для всех.

Широкое гостеприимство сделало дом Архарова одним из самых приятных в Москве, чему особенно способствовала жена Ивана Петровича.

В.Л.Боровиковский. Портрет Е.А. Архаровой.1820 г.

"Екатерина Александровна Архарова была величественна и умела держать себя в людях как следует, или, как вы теперь говорите , с достоинством. Я всегда скажу, что если я умею войти и сесть как следует, то этим я ей обязана. ...

У нее было две дочери: старшая, Софья Ивановна, была за графом Александром Ивановичем Соллогубом и младшая, Александра Ивановна, за Алексеем Васильевичем Васильчиковым." (Янькова)

После Отечественной войны и смерти мужа Екатерина Александровна жила в Петербурге в семье младшей дочери Васильчиковой, проводя лето в Павловске. Архарова пользовалась всеобщим уважением: в дни рождения (12 июля) и именин все являлись ее поздравить; Императрица Мария Федоровна ежегодно 12 июля удостаивала ее своим посещением. Просьбам и ходатайствам Е. А. не отказывали, и почет “старухи Архаровой” принимался ею как нечто должное, принадлежащее по праву.

Здесь еще можно прочитать что пишет про Архаровых их внук граф В.А. Соллогуб.

Пречистенка сильно выгорела в пожар 1812 года.

Этот ужас послепожарной Пречистенки хорошо описан у все той же Яньковой:

"Долго я не могла решится побывать на Пречистенке и посмотреть на то место, где был наш дом. ...увидала я совершенно пустое выгорелое место. ...

Через переулок от нас, ниже к Пречистенским воротам, был дом Архаровых, напротив них дом Лопухина и далее еще большой каменный дом Всеволожских; они все сгорели. ... и еще много других домов по Пречистенке почти вплоть до Зубова, где ныне бульвар. - все это погорело. Уцелел только дом Н.И. Хитровой."

Так вот это пепелище в 1818 году купил Иван Александрович Нарышкин .

Как известно, Нарышкины были скромными дворянами, происходившими от крымских татар. Они возвысились благодаря женитьбе царя Алексея Михайловича на Наталье Нарышкиной, ставшей матерью Петра Первого. Это сделало их, родственников царя, крупными помещиками и вельможами.

Е.П. Янькова так характеризовала своего нового соседа: «Ивану Александровичу было лет за пятьдесят; он был небольшого роста, худенький и миловидный человечек, очень учтивый в обращении и большой шаркун. Волосы у него были очень редки, он стриг их коротко и как-то особенным манером, что очень к нему шло; был большой охотник до перстней и носил прекрупные бриллианты. Он был камергером и обер-церемониймейстером». Женат он был на баронессе Екатерине Александровне Строгановой.

Художник Жан Луи Вуаль ,1787

Она была дочерью действительного тайного советника барона Александра Николаевича Строганова (1740—1789) от брака его с Елизаветой Александровной Загряжской (1745—1831). По рождению принадлежала к высшей столичной знати. Так как мать у нее Загряжская она была двоюродная сестра Натальи Ивановны Гончаровой - тёщи А.С.Пушкина.

"От матери Екатерина Александровна унаследовала отличавшую её красоту и представительную наружность. Высокого роста, немного полная , с голубыми , несколько навыкат близорукими глазами, с смелым и открытым выражением лица. "... видная из себя, но в противоположность мужу малообщительная."(Янькова)

Имея самые высокие придворные должности, но ветреный и легкомысленный от природы, И.А.Нарышкин любил хорошо пожить и в короткое время расстроил своё и женино состояние. Из-за своей беспечности и излишней доверчивостью он утратил и расположение к себе Двора. Пользовавшаяся покровительством И.А.Нарышкина француженка г-жа Вертёль, содержательница мастерской дамских нарядов, оказалась замешанной в получении контрабандою, через дипломатическую вализу одного из иностранных посольств, разных модных товаров для своего магазина. История эта причинила много неприятностей Нарышкину и привела к его отставке. Семье пришлось переехать в Москву.

Супруги Нарышкины имели трех сыновей и двух дочерей. Елизавету Ивановну - фрейлину

Художник Тропинин.

Она замуж так и не вышла. Как Янькова про нее писала - "потом очень располнела и осталась старой девой и за свое дородство заслужила название "Толстуха Лиза".

И Варвару Ивановну замужем за Сергеем Петровичем Неклюдовым (двоюродным братом Римских-Корсаковых)

"Старший из сыновей Александр Иванович был видный и красивый молодой офицер, подававший большие надежды своим родителям, живого и вспыльчивого характера: у него вышла ссора с графом Федором Ивановичем Толстым (Американцем), который вызвал его на поединок и убил его. Это было года за два или за три до 12 года. ...

Другие два сына оба были женаты: старший Григорий , на вдове Алексея Ивановича Муханова, Анне Васильевне, которая сама по себе была княжна Мещерская. Они имели сына и нескольких дочерей...

Меньшой сын, Алексей Иванович, был женат на дочери наших соседей Хрущовых, Елизавете Александровне; он был, сказывали большой оригинал; детей... не имел."

Интересно что как раз их внук Александр Григорьевич Нарышкин был женат на Надежде Ивановне Кнорринг, которая была возлюбленной А. Сухово-Кобылина и из-за которой вся трагедия вышка с Луизой Симон-Деманш. А потом она была женой Александра Дюма сына, но уже когда постылый муж Нарышкин умер.

В семье Ивана Александровича сохранялась борода юродивого Тимофея Архипыча, который предсказал прабабке И. А. Нарышкина Настасье Александровне Нарышкиной, что пока борода будет храниться в семье, род её не пресечётся и будет верен православию. Борода хранилась в особом ящике на шёлковой подушке с вышитым крестом, и при всех перездах и путешествиях бережно сохранялась, но как раз при переезде в Москву она пропала. Поговаривали, что он поместил несколько из имевшихся у него белых мышей в тот же ящик, и они и уничтожили талисман. Так или иначе, ни у одного из сыновей Ивана Александровича не было наследников мужского пола, две внучки вышли замуж за католиков, а третья сама перешла в католицизм.

Быт в доме Нарышкиных был близок к тому, что было здесь при Архаровых. Но Нарышкины по своему рангу стояли выше Архаровых: кроме того, что они были родственниками царя, жена Нарышкина кичилась, что она была родственницей Голицыных и дочь их была фрейлиной. Поэтому и стиль в доме Нарышкиных несколько отличался от архаровского - здесь все было богаче, изысканнее.

Иван Александрович приходился дядей Наталии Николаевне Гончаровой (по жене своей как я писала выше) и был посаженым отцом невесты на венчании с Пушкиным, которое состоялось 18 февраля 1831 года в приделе еще недостроенного храма Большое Вознесение у Никитских ворот. Естественно, что поэт не раз наносил визиты Нарышкиным в их доме на Пречистенке.

Племянник Нарышкина Михаил Михайлович Нарышкин, полковник Тарутинского полка, был участником восстания декабристов и был приговорен к 8 годам каторги. Отбыв каторгу и частично ссылку, Михаил Михайлович поселился в деревне Тульской губернии и нелегально бывал на Пречистенке, у своего родственника.

Позднее дом переходит к княгине Екатерине Васильевне Гагариной.

Ее свекр князь Иван Алексеевич Гагарин был женат вторым браком на знаменитой актрисе Семеновой...

От них дом перешел к князьям Трубецким.

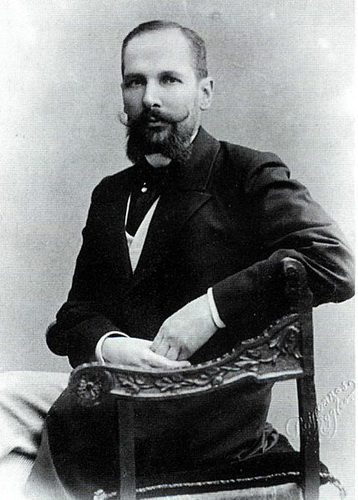

В 1865 году у Трубецких усадьбу приобретает на имя жены Александры Ивановны Коншиной (урожденной Ипатовой, 1838-1914)миллионер-фабрикант Иван Коншин,

Иван Николаевич происходил из старинной семьи серпуховских купцов Коншиных, которые еще в середине 18 имели там фабрику выпускавшую полотно и парусину. К началу ХIХ века их мануфактура имела ткацкое и ситценабивное производство. Кроме мануфактурных рабочих, они имели еще много кустарей надомников. Всего в их производстве было занято более двух тысяч человек. В 1840-е годы его отец Николай Максимович Коншин значительно расширил дело, создав специализированное прядильное производство, изготовлявшее пряжу для его ткацкой фабрики. Потом он создал новую громадную бумагопрядильную и ткацкую фабрику «Новая Мыза». Тут выпускалась неокрашенная ткань, которая поступала на его набивное производство. Такми образом Коншины стали крупнейшими текстильными производителями Серпухова, имеющими полный цикл текстильного производства от сырья до конечной продукции, которая уже шла на продажу. После его смерти сыновья разделили производство. Старший сын Иван Николаевич получил по разделу бумаготкацкую фабрику «Старая Мыза». Проведя удачную операцию по покупке большой партии дешевого американского хлопка в 1860-х годах перед самой Гражданской войной, а потом продав его когда цены возросли невероятно, он стал богатейшим человеком. На эти деньги он переоснастил фабрику и ее годовой доход стал равен 5 млн. рублей. Очень хорошие обороты. Женился он на дочери серпуховского купца 2-й гильдии Александре Ивановне Ипатовой. На их свадьбе гости гуляли до утра. Между прочим на ней присутствовал известный писатель С.Т. Аксаков. К сожалению детей у них не было и они много сил, времени и денег тратили на разные балгие дела – музыку и благотворительность.

Коншины и их гости на крыльце дачи Коншиной Александры Ивановны в Бору близ Серпухова

Иван Николаевич Коншин умер в 1898 году. Все огромное состояние, а он к тому времени владел не только текстильной фабрикой, но и чугуннолитейным производством и лесозаготовительной фабрикой, он оставил жене. При этом по завещанию он раздал своим работникам годовое жалование.

Коншины и их гости на крыльце дачи Коншиной Александры Ивановны в Бору близ Серпухова. 15 августа 1895 гг.

В 1882 году, к 200-летнему юбилею текстильных предприятий, род Коншиных «в воздаяние их заслуг на поприще отечественной промышленности» был возведен в потомственное дворянство.

Все огромное состояние, превышающее 10 миллионов рублей, он оставил жене — Александре Ивановне. Поскольку промышленные дела Александру Ивановну не интересовали, да и не могла она ими заниматься, она вернула промышленные предприятия мужа в семью Коншиных, продав их его братьям - «Товариществу мануфактур Н.Н. Коншина в г. Серпухов». В результате ее состояние удвоилось. После смерти супруга одной ее отрадой осталась широкая благотворительность. Она много душевных сил и материальных средств в это дело вкладывала.

Принимала племянников, внуков, устраивала благотворительные елки.

Много сил отдавала двум попечительствам о бедных - Перчистенскому и Пресненскому.

Всеми делами вдовы ведал адвокат Александр Федорович Дерюжинский.

Он жил в соседнем доме и был родственником.

Коншины и их гости на крыльце дачи Коншиной Александры Ивановны в Бору близ Серпухова

Первый раз Коншины перестроили особняк в 1867 году.

Через двенадцать лет после смерти супруга, уже весьма пожилой женщиной, в 1910 г., она затевает крупную перестройку своего Пречистенского особняка. Для этого приглашается архитектор А.О. Гунст. После его трудов дом Александры Ивановны Коншиной превратился в один из самых шикарных особняков в Москве. Архитектор Анатолий Оттович Гунст был в то время участковым архитектором Пречистенского и Хамовнического участков, куда входила территория особняка Коншиной. Анатолий Осипович был всесторонне одарен. Увлекался не только живописью, но и художественной фотографией (его работы были удостоены премий на Всемирной выставке в Париже), был своим человеком в театральном мире.

После перестройки стоимость владения оценивалась в 193.193 рубля, в том числе двухэтажного особняка - 92.802 рубля. На первом и втором этажах было по 15 комнат. На втором этаже помещались парадные, а также комнаты хозяйки и 2 комнаты для ее прислуги. Общая площадь каждого этажа составляла около 800 кв. метров.

Один из невольных вопросов, возникающих по поводу перестройки этого здания: почему Александра Ивановна Коншина, находясь в столь пожилом возрасте (ей было 77 лет), перестраивает это роскошное здание.

Весьма правдоподобным является следующее предположение - дом, построенный в 1867 г., со стороны Мертвого переулка дал трещину, в инженерном плане он был очень запущен, а она хотела оставить наследникам не развалюху, а красивый представительный дом в Москве, чтобы он отвечал тому месту в купеческом обществе тому уровню, которое по праву занимали Коншины более 200 лет занимающиеся производством и торговлей. Архитектор Анатолий Оттович Гунст разрушает старый дом и строит новый, но по плану прежнего.

Гунст проектировал особняк с большим размахом, не стесняясь в средствах. Благодаря этому его творение по праву заняло место в ряду самых роскошных построек, которыми ознаменовалось в Москве начало ХХ столетия. Зодчий тактично сохранил ясную соразмерность объема здания — удачного образца неоклассицизма.

Главный фасад акцентирован шестью плоскими пилястрами ионического ордера и фронтоном. Однако в мелкой декоративной лепнине фриза, обрамления окон прослеживается влияние эклектики. Дом выходит в сад с беседкой, огороженный со стороны улицы высоким каменным забором с арочными нишами, балюстрадами и вазами наверху. Пилоны парадных ворот украшают скульптуры львов.

Со стороны переулка на стене особняка барельефное панно в стиле модерн.

Наиболее эффектно выглядят интерьеры дома, в создании которых архитектор проявил себя как крупный мастер.

Особенно роскошен Зимний сад (ныне — парадная столовая) с остекленным эркером и световым фонарем, эффектно отделанный объем которого был встроен со двора.

Мрамор для отделки интерьеров был выписан из Италии, бронзовые украшения — из Парижа.

Громадное стекло было заказано также в Италии. Его везли в Москву в специально оборудованном вагоне. Вставить этот «уникум» на уготовленное для него место можно было только в процессе строительства.

Мраморные скульптуры были получены из Парижа - о чем на скульптурах имеется пометка.

Прекрасно представляя, что пресыщенную московскую публику удивить непросто, Александра Ивановна выбрала стиль классической роскоши.

Богатая лепнина потолков, причудливые люстры, изумительный наборный паркет (в ряде помещений сохранившийся до сих пор) - всё это давало ощущение праздника.

Бальную белую залу отделяла от музыкального салона колоннада, и таким образом можно было устраивать настоящие большие концерты. Для любителей покурить были устроены "мужские кабинеты" с комфортными диванами и приглушенным светом.

Дом Коншиной был начинен всякой современной техникой - водопроводом и канализацией, и даже специальной системой вытяжных пылесосов через вентиляционные отверстия. Эти новинки в обустройстве жилья были приманкой для многочисленных гостей. С шиком была устроена ванная (сантехнику, по традиции, привозили из Англии) - как и в других богатых особняках, здесь имелось специальное устройство для подогрева простыней, в которые оборачивались после водных процедур.

Электротехнику привезли из Британии. Освящение особняка происходило на именины хозяйки, 23 апреля 1910 года.

хозяйка была большая любительница музыки и часто устраивала званные концерты дома.

Алекесандра Ивановна недолго прожила в великолепном дворце: в сентябре 1914 года она умерла оот воспаления легких.

Дом переходит к жене племянника — Варваре Петровне Коншиной, хозяйке фабрики в Серпухове, которая через год также умирает.

Владение по наследству достается ее внукам, несовершеннолетним сыновьям ее рано сокнчавшегося сына.

В начале 1917 года Опекунский суд утверждает наследство и в мае 1917 года душеприказчики

продали дом Коншиной за 400 тысяч рублей крупнейшему русскому предпринимателю и банкиру, действительному статскому советнику Алексею Ивановичу Путилову, который приходился Коншиным родней.

В то время он был председателем правления Русско-Азиатского банка и входил в руководство свыше полусотни крупнейших акционерных предприятий и фирм. Но после Октябрьского переворота все его движимое и недвижимое имущество, в том числе купленный у Коншиных дом на Пречистенке, было конфисковано.

В 1922 году в стенах особняка Коншиных-Путилова открылся Дом ученых. Начался новый этап истории примечательного памятника на Пречистенке. Я здесь не буду рассказывать про пристроенную Весниными часть.

А теперь мы посмотрим на очень интересные детали дома, которые сохранились и сейчас.

Сравнивая старые снимки мы увидим что боковой фасад потерял часть декора.

Но замараевсикие ампирные львы до сих пор украшают окна первого этажа.

Но тут обращают на себя внимание чудесные навершия дымовых труб

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Со стороны улицы сад отгорожен глухой кирпичной оградой с арочными нишами, балюстрадами в нижней части и вазами сверху.

Перед домом расположен сад, где сохранилась летняя металлическая беседка.

Торжественны ворота, над кирпичными пилонами которых помещены скульптуры лежащих львов.

https://il-ducess.livejournal.com/375046.html

|

Метки: дворянские владения москва пречистенка |

О Столяровых, Троицких и о Покровской церкви |

О Столяровых, Троицких и о Покровской церкви

13 March 2011 Нет комментариев

О купцах Столяровых и помещиках Троицких

Много раз за те годы, что занимаюсь краеведением, писал я о храмах нашего края. В течение нескольких лет поиска в архивах выяснил, что было их 22, но к настоящему времени уцелело только три церкви — в сёлах Алексеевка, Верхососенье и Трубицино. 19 храмов, существовавших на территории Покровского района сто и более лет, в годы Советской власти были полностью уничтожены.

В самом начале III тысячелетия в нашем крае усилиями многих людей возродились из небытия два разрушенных ранее храма — Покровская церковь (в райцентре Покровское) и Михаило-Архангельская церковь (в селе Дросково). Почти 30 лет я думал, что сравнить новый Покровский храм с тем, который существовал ранее, уже невозможно, поскольку его изображения не сохранилось. Занимаясь поиском сведений по истории района и села Покровское, я даже предположить не мог, что найду нечто замечательное далеко за пределами не только Покровского района, но и области — в Москве.

Именно там проживает в настоящее время Ольга Леонидовна Столярова — наша землячка, уроженка деревни Разуваевка (сейчас этот населённый пункт, в составе Покровского района, называется Осинки — А.П.). Родилась она в 1923 году в известной в местных краях зажиточной семье, члены которой занимались не только выращиванием зерна, капусты, но и гусей на продажу, а один из Столяровых разбил замечательный сад, яблоки и вишни из которого возил продавать на ярмарки в Орёл и Малоархангельск. Жили Столяровы на взгорке, при самом въезде в село Покровское со стороны Змиёвки. Неподалёку, в овражке, начинался ручей, воду которого можно было использовать как для питья, так и в хозяйственных целях. И сам этот тягучий подъём, и место вскоре стали назваться — «У Столяровых» или «Столярова гора». Когда семья заметно увеличилась численно, один из братьев переселился в ближнюю деревеньку — Разуваевку, построив в ней дом тоже на окраине, смежной по отношению к селу Покровскому.

В семье Егора (Георгия) Столярова было пятеро детей — сыновья Александр, Владимир, Константин, Леонид и дочь Евгения. По словам Ольги Леонидовны, дед Егор отличался крутым нравом и за какую-то провинность старшего сына Александра выгнал из дома, лишив доли наследства. Александр Егорович обосновался потом где-то в Подмосковье (в Бронницах). Владимир Егорович Столяров погиб в Первую Мировую войну. Константин Егорович и Евгения Егоровна после революции уехали в Ленинград, где и умерли от голода в блокаду. Что касается судьбы младшего из сыновей, Леонида Егоровича, то, прежде чем перейти к рассказу о нём, скажу несколько слов о Троицких, землевладельцах из Покровского.

На ещё более крутом взгорке, но уже на правом берегу реки Липовец, располагалась в конце XIX-начале XX века усадьба, в центре которой находился небольшой, аккуратный, красного кирпича, дом. В нём жила семья местных помещиков Троицких, которым принадлежало около 60 десятин земли в окрестностях Покровского. Старшие Столяровы и Троицкие дружили (семьями, как сказали бы сейчас). Один из семейства Троицких, Василий Зиновьевич, кроме обычных помещичьих занятий, увлекался и таким сравнительно новым в те годы, но набиравшим популярность, видом деятельности, как фотография. Он запечатлел на фотобумагу своё семейство, усадьбу, семьи знакомых и — виды нашей местности (об этом — чуть позже). За годы увлечения фотографией у В. З. Троицкого накопился целый альбом снимков, бережно хранившийся и передававшийся по наследству (пока было, кому передавать).

А теперь — о Леониде Егоровиче Столярове, отце Ольги Леонидовны. Закончив в Покровском церковно-приходскую школу и поработав некоторое время в отцовском хозяйстве, обучался он потом в Орловской духовной семинарии, из которой его исключили за недисциплинированность. И тогда Леонид Столяров круто поменял свою судьбу, поступив в Никулино-Городищенскую (за точное название школы не ручаюсь, потому что проверить это с помощью других источников мне не удалось — А.П.) спиртовую школу, только-только открывшуюся в Орле. Вышел он из неё с удостоверением механика по налаживанию и ремонту оборудования на винокуренных заводах (так довольно долго назывались предприятия, которые сейчас известны как спиртовые или ликёро-водочные). Работал Столяров первое время на винокуренном заводе в Карачеве, а затем переехал поближе к семье, в деревню Разуваевку, а потом — в поселок Моховое Малоархангельского уезда, где с 1906 года начал действовать местный спиртзавод помещика Кистенёва.

В родные места Леонид Столяров приехал с женой, которую нашёл себе, работая в городе Карачеве. У Леонида Егоровича и уроженки Брянска Марии Ивановны Климовой родилось трое детей — сын Сергей и дочери Елена и Ольга.

Семейство Л.И. и М.И. Столяровых покинуло наши края в 1927 году — и сделало это вовремя, потому другие их родственники были репрессированы, как «враги народа».

Поселились Столяровы (после нескольких перемен, побывав и селе Плещееве нашей области) в посёлке Петровском Ивановской области, где на местном спиртзаводе выпускался спирт высочайшего качества, который использовался в авиационной промышленности. Леонид Егорович начал работать здесь в качестве технолога и за короткое время сумел завоевать высокий авторитет как профессионал высочайшего уровня. Умер он в 1967 году, в возрасте 85 лет. Похоронили его там же, в посёлке Петровском.

В живых из семейства Л. Е. Столярова к настоящему времени осталась лишь Ольга Леонидовна. Она участвовала в Великой Отечественной войне, воевала как зенитчица, защищая наши позиции от немецких самолётов. Сейчас ей самой уже 85, и живёт Ольга Леонидовна одиноко в столице, общаясь лишь с несколькими преданными друзьями, тоже родовыми корнями связанными с Орловщиной.

Судьба однажды свела её в Москве с сыном Василия Зиновьевича Троицкого, который от отца позаимствовал любовь к технике (правда, не к фотографии, а к радио). Отслужив и отвоевав в качестве радиста несколько лет, он работал в редакции журнала «Радио». Вспомнив былое, встречались потом земляки не раз за общим столом.

От А.В.Троицкого и достался Ольге Леонидовне Столяровой семейный альбом семьи Троицких, в котором содержались ценнейшие для нас, покровчан, фотографии.

Моё знакомство с Ольгой Леонидовной зимой 2008 года состоялось благодаря Александру Ивановичу Валицкому (Лисичкину), который долгие годы дружил с землячкой (к сожалению, ветеран органов МВД недавно скоропостижно скончался — А.П.). Я долго говорил с Ольгой Леонидовной Столяровой по телефону о её житье-бытье, а спустя некоторое время получил от неё копии нескольких снимков из альбома В.З.Троицкого, на которых увидел и многочисленное семейство Столяровых, и дом Троицких с «тройкой» напротив, и — самое для нас главное — изображенную хоть и на дальнем плане, но красивейшую Покровскую церковь.

Так получилось, что мои долголетние и, наконец, увенчавшиеся успехом поиски фотографии с видом Покровской церкви завершились ровно через 100 лет после того, как фотограф-любитель Василий Троицкий сделал несколько снимков с видами села Покровского прямо от ступенек своего дома, расположенного на крутом, обрывистом берегу реки Липовец.

О Покровской церкви

С помощью старых фотографий и по рассказам старожилов села Покровское мне удалось частично восстановить облик старой Покровской церкви.

Вокруг неё была красивая решётка — кованая, вделанная в кирпичные столбики. В левом углу, внутри её (если смотреть из-за реки Липовец) находился красивый, тоже металлический, склеп, спускаться в который приходилось по ступенькам.

С левой стороны от церкви (как и в предыдущем случае) была расположена церковно-приходская школа, которая при Советской власти действовала как начальная (школа I ступени).

Закрытая в начале 30-ых годов, Покровская церковь использовалась как учреждение культуры: в помещении колокольни находился кинозал, в зале было фойе, в алтарной части — библиотека. Устраивались в церкви танцы под баян и просмотры кинофильмов. Один из входов вёл точно на кладбище. Внутри церкви икон и какой-либо утвари не оставалось, но фрески на стенах и куполе сохранялись.

С правой стороны от церкви располагался дом священника (фамилия последнего попа — Звягинцев, — отец Евгений). Ниже церкви, там, где сейчас находится бывшая контора «ОПХ Покровское», было построено из жёлтого кирпича двухэтажное здание Дома Советов. Напротив него жил уполномоченный Наркомата Заготовок по Покровскому району, ставший во время оккупации командиром Покровского партизанского отряда, -К. С. Камынин.

Дом Советов, военкомат, дома руководителей района, мост через Липовец были взорваны или сожжены при эвакуации учреждений района в октябре 1941 года. Тогда же была взорвана и Покровская церковь, битый кирпич от которой уже после освобождения понемногу разобрали на свои нужды покровчане.

Новый храм Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Покровское был открыт архиепископом Орловским и Ливенским Паисием и губернатором Егором Строевым при большом стечении народа 18 октября 2005 года. Есть теперь, после многолетнего перерыва, где обратиться к Богу покровчанам.

А сейчас, читатель, посмотри на те, столетние, пахнущие временем фотографии, и фотографии совсем недавние — возрождённого храма Покрова.

Фотографии 1908 года

Современные фотографии

Александр Полынкин

На фото

- вид на Покровскую церковь и окрестности села Покровское (верхнее фото);

- дом В. З. Троицкого в селе Покровское;

- большая семья Столяровых в саду у своего дома;

- вид на Покровскую церковь и окрестности села Покровское.

Эти 3 фотографии сделаны В. З. Троицким в 1908 году. 3 фото при освящении храма сделаны С. Антоновым, автор остальных — А. Полынкин.

Метки: Полынкин, Религия, Фото

Связанные записи

- Архарово. Свято-Покровская церковь — фото 13 августа 2013 года. (0)

- Церковь Михаила Архангела в Малоархангельске (0)

- Церковь в Лесках (17 фото) (12)

http://maloarhangelsk.ru/o-stolyarovyih-troitskih-i-o-pokrovskoy-tserkvi/

|

Метки: столяровы |

Андрее-Стратилатовский храм (Воскресения Христова) |

Андрее-Стратилатовский храм (Воскресения Христова)

Суббота, 05.01.2019, 19:50

Приветствую Вас Гость | RSS | Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход

Князья Шаховские

|

|||||||||

|

Дhttp://andreystratilat.ucoz.ru/publ/usadba_knjazej...kh/knjazja_shakhovskie/2-1-0-1oz |

Copyright MyCorp © 2019

Сделать бесплатный сайт с uCoz

|

Метки: дворянские владения шаховские |

Правнучка. Княгиня А. Л. Оболенская |

Правнучка. Княгиня А. Л. Оболенская

Правнучка

Александра Леонтьевна Магницкая, в замужестве княгиня Оболенская

(1784-1846)

Родилась Александра в семье Леонтия Ивановича Магницкого и его супруги Екатерины Васильевны из рода Дурново. В это время отец служил прокурором в московской Камер коллегии. Широко известно имя старшего брата Александры – Михаила Леонтьевича. Вместе с сестрой Анастасией Леонтьевной считается она поэтессой и переводчиком. По всей видимости, увлечение стихосложением относится в основном к юным годам. Передался этот талант всем детям Леонтия Ивановича от прадеда, поскольку его Арифметика пропитана силлабическими стихами. В те давние времена еще не знали о закономерностях стихосложения, поэтому и стихи его выглядят довольно просто.

Литературная деятельность. Известно, что сотрудничала она в ряде журналов. Среди них выделяется «Приятное и полезное препровождение времени» (1796-1798), где были напечатаны ее стихи: «Сон», «Благотворитель», «На смерить жаворонка» и др. К М.М. Хераскову обращено стихотворение «К бессмертному творцу», на которое адресат ответил комплиментарным посланием, посвященным одновременно и Н.Л. Магницкой. Стихотворение «Нищий» напечатано в «Аонидах» Н.М. Карамзина (1797. Кн.2). По предположению В.Н. Орлова, Александре Леонтьевне или ее сестре принадлежат несколько стихотворений, напечатанных в «СПб журнале» (1798, февраль, март, сентябрь, октябрь; за подписью ; М.). В примечание издатель сообщал, что стихи получил от «девицы М.», скрывшей по скромности свое имя. Вместе с сестрой, а также Е.В. Щербатовой и М.А. Боске переводила с французского языка «Письма об Италии» Ш.-М. Дюпати. В «Приятном и полезном препровождение времени» (1798. Ч.16, 17, 20) опубликовала за своей подписью 11 писем. Полный перевод не был опубликован, т.к. дамское содружество опередил перевод И.И. Мартынова.

В качестве примера достаточно привести одно из ее стихотворений.

К бессмертному творцу «Россиады»

Ты звуки наших лир простыя

Приятною хвалой почтил,

Труд Музы робкия, младыя

Своей улыбкой ободрил;

Когда б имела я священный

Твой дар, с которым воспевал

Ты россиян освобожденных,

Гремел перунами, блистал,—

Тогда б прекрасными стихами,

Тогда б гремящими струнами

Воспела благодарность я;

Но лира не громка моя.

И так позволь, позволь в прелестный,

Лавровый, славный твой венок,

Бессмертный бард, певец почтенный,

Вплести усердия цветок!

Заметки на полях: К бессмертному творцу «Россиады». — Приятное и полезное, 1797, ч. 13, с.176.Творец Россиады — М. М. Херасков, который, познакомившись со стихами А. Л. и Н. Л. Магницких, одобрил их опыты. Польщенные его «приятною хвалой», сестры высказали ему признательность в своих стихах, на которые Херасков в свою очередь ответил посланием «От Т. Р. Н-...не и А-л...не М...-цким». По рассказам современников, поэтессы «в ту же минуту полетели к Хераскову сами и с личною за себя благодарностию».

Можно отметить, что ныне появился интерес к поэтическому женскому наследию ХVIII века. Так, поэтическая работа ее разбирается в докторской диссертации А.В. Беловой, которая пишет: «…перевела «Картину четырех возрастов» из широко известных в Европе «Писем об Италии» Ш. Дюпати. Каждому возрастному этапу жизненного цикла женщины соответствовал стереотипный образ, включавший в себя визуальную характеристику и ожидаемый род занятий: маленькая девочка сидит на полу, играет преважно с куклою, которую она раздевает; подле стоит молодая красавица, приятно смотрится в зеркало и наряжается; близ нее степенно одетая женщина совершенных лет сидит за пяльцами, прилежно и не спеша вышивает по холсту; подалее полулежащая в больших креслах против камина старуха с нахмуренным лицом, в очках, с книгою на коленях, кашляет и ворчит. Как не узнать в сем четырех возрастов женщины?

<…>Разумеется, в результате знакомства с данным литературным переводом происходило усвоение возрастной мифологемы на уровне культурного предписания. Причем, женщины вынужденно усваивали «мужской» взгляд на себя, приучаясь не только быть объектом оценки мужчин, но и воспроизводить соответствующие их ожиданиям внешность, манеру поведения, виды деятельности».

Семья. Далее началась семейная жизнь. Стала Александра Леонтьевна княгиней Оболенской. Муж ее относился к XXVIII колену князей, ведущих свое начало от Рюриковича. По брату Дмитрию Николаевичу на этом же уровне в род Оболенских вплелась фамилия Дашковых, брату Петру Николаевичу - Кашкиных, а по сестре Марии Николаевне – Голицыных.

Род князей Оболенских внесен в родословные дворянские книги семи губерний: Калужской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Симбирской, Тульской.

Поскольку данные постоянно обновляются и дополняются не имеет смысла приводить Поколенную роспись полностью. Дед, интересующей персоны относился к ХХVI колену князей Оболенских (1).

Князь Петр Васильевич (1686 - 05.04.1761), бригадир. В 1714 поступил солдатом в л.-гв. Преображенский полк; в 1718 – сержант; в 1721 – фендрик; в 1725 – унтер-лейтенант. 3.03.1740 в чине полковника назначен асессором Вотчинной коллегии; 26.04.1740 пожалован в статские советники и назначен начальником Коллегии; в 1751 переименован в бригадиры.

За ним состояла вотчина отца в Дмитровском у. и поместье в Веневском у.

Жена Маpия Ивановна N (1696 - ум. после 1761)

ХХVII колено

Отец.

Кн. Николай Петрович (1727 - после 1796), капитан (1756), секунд-майор (1760), премьер-майор (1755, 1796). Умер между 1797 и 1800 гг.

Жена кнж. Маpия Алексеевна Белосельская-Белозеpская (? - 1800)

ХХVIII колено

Братья и сестры:

Кн. Петр Николаевич (1760 - 1837), тульский вице-губернатор, действительный тайный советник (1797). Служил в конной гвардии; в 1792 в чине ротмистра уволен к статским делам. С 1826 в отставке.

1-я жена (с 1790 г.) Александра Фаддеевна Тютчева (ум. 1793), дочь отставного поручика Фаддея Петpовича Тютчева и Авдотьи Гавриловны Деревниной

2-я жена (с 1794 г.) Анна Евгеньевна Кашкина (2.10.1778-11.06.1810), дочь генеpал-аншефа Евгения Петpовича Кашкина (1738-1796) и Екатерины Ивановны Сафоновой (1746-1801).

Кн. Алексей Николаевич (? -ум. 1822 или 28.03.1828), полковник.

Жена А л е к с а н д р а Л е о н т ь е в н а М а г н и ц к а я (1784 - 8.04.1846), дочь Леонтия Ивановича и Екатеpины Васильевны Магницких. Внучка известного математика.

Кн. Дмитрий Николаевич (ум. после 1832), полковник.

Жена Елизавета Дмитриевна Дашкова (? - 5.04.1838), дочь министpа юстиции Дмитpия Васильевича и Елизаветы Васильевны Дашковых.

Кн. Сергей Николаевич, майоp Кинбурнского драгунского полка (1798).

Кнж. Екатерина Николаевна (1768- 14.09.1844), девица, воспитанница Смольного (выпуск 1785 г.)

Кнж. Маpия Николаевна

Муж (с 1775) кн. Алексей Петpович Голицын (26.01.1754- ?).

В 1793 году в Москве имели собственные дома семь представителей рода Оболенских (2). Среди них значится и дом кн. Николая Петровича, премьер-майора, который располагался в приходе храма Девяти мучеников Кизических в Большом Девятинском переулке, от которого он и получил свое название. После того, как первая деревянная церковь сгорела, по приказу Петра I патриаршими служителями было возведено новое каменное здание. Самым знаменитым прихожанином этого храма много лет был А.С. Грибоедов.

Можно продолжить, что в 1818 году князь Алексей Николаевич будучи уже полковником имел в Москве дом, который находился в Арбатской части (2 квартал, Малые Трубники). Старший его брат Петр Николаевич, Действительный Статский Советник и Кавалер проживал в Новинской части Москвы (1 квартал, на Земляном валу, Кудринская). Дмитрий Николаевич, полковник обладал домом в Пречистенской части (2 квартал, Гагаринский переулок) (3).

***

Кроме этого, муж Александры Леонтьевны, полковник Алексей Николаевич Оболенский (? – 1828), имел усадьбу Храброво (старое название - Хоробово) в Дмитровском уезде Московской губернии. Именно в тех местах и прошла большая часть жизни Александры Леонтьевны.

Некоторые подробности удалось узнать благодаря «Рассказам бабушки. Из воспоминаний пяти поколений записанных и собранных ее внуком Д.Благово». В частности в этой книге говорится: «В Храброве, вместо старика Оболенского, стали жить его сын, князь Алексей Николаевич, с женой. Она была по себе Магницкая Александра Леонтьевна, внука известного Магницкого, составителя первой русской арифметики. Она была очень милая, добрая и любезная женщина, очень недурна собой и приятного обращения. У нее было четверо детей: два сына — Николай и Михаил, и две дочери — Екатерина и Варвара. С Оболенскою жила и сестра ее, Анастасия Леонтьевна Магницкая, пожилая девица. В Москве у них был дом под Новинским, а другой рядом, в переулке, каменный, что на бульваре, был куплен Колошиным в 1837 или 38 году и заплачен 35 ООО ассигнациями».

Внесу краткое дополнение: Дом Оболенских в Москве находился вблизи Новинского монастыря (мужской, после 1746 года - женский православный монастырь). Находился он в середине квартала между современными Новинским и Девятинским переулками, огороженный в начале XVIII века, как удостоверяет Стралленберг, каменной стеной с высокими башнями по углам.

В этих воспоминаниях всплывает еще одно имя – Анастасия Леонтьевна. В ряде источников она упоминается как автор тех стихов, которые приписывают Наталье Леонтьевне. Очевидно, смутило исследователей сходство в написании первых букв их имен - Наталья и Настасья. Сейчас могу сказать, что сестер было две и имя юной поэтессы звучит как Анастасия (Настасья).

К сожалению, дата рождения мужа Александры Леонтьевны так и не установлена, впрочем, как и смерти. Скончался он в 1822 (1828?) году, когда ей было 38 лет. Пережила она мужа почти на 25 лет. Можно с относительной долей уверенности перечислить их детей:

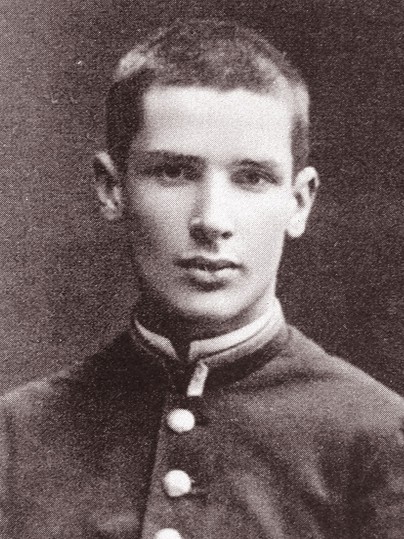

Николай (15.03.1815, Москва - 1857), на 1849 год отставной гвардии поручик;

Сергей (29.03.1816 - 5.08.1816);

Михаил (15.10.1818-1856), на 1849 год прапорщик л.-гв. Литовского полка;

Екатерина (? -1852)

Муж: Михаил Иванович Воронецкий (12.09.1799 - ?), коллежский асессор(1833);

Варвара, в 1849 году пребывала в девицах.

Муж: Аpкадий Павлович Оленин (27.04.1810- ?)

Исходя из даты появления на свет первого сына, можно предположить, что венчание молодых состоялось около 1814 года. Если только дочери, даты рождения которых не уточнены, не были первыми детьми в семье.

В усадьбе часто гостил декабрист Евгений Петрович Оболенский, племянник Алексея Николаевича. Вероятно, его влекло сюда нечто таинственное: он верил, что в поместье есть «вход в мир иной…».

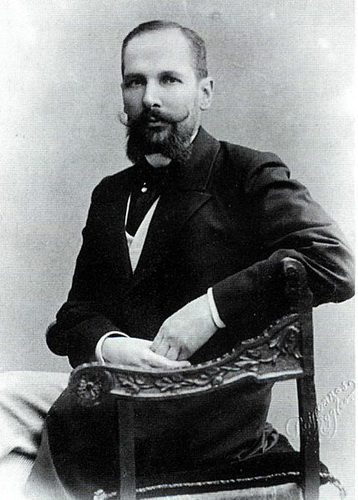

При старшем Оболенском был построен деревянный дом, церковь, парк и фруктовый сад. Уже в 1770-х гг. в усадьбе значился деревянный дом «изрядной» архитектуры с деревянной церковью и двумя садами - плодовым и «регулярным, с весьма нарочитым расположением отдельных куртин, крытых аллей и кронных деревьев». В 1807-1811 годах церковь и господский дом были перестроены в кирпиче сыном А.Н. Оболенским. Представлял он собой одноэтажный дом со сводчатым подвалом и деревянным мезонином. Главный зал имел многогранный выступ наружу, над которым была открытая терраса, превращенная затем в веранду. Но в конце XIX века первоначальный облик дома оказался утраченным.От усадьбы осталась только церковь.

Следует отметить, что первые упоминания о деревянной Никольской церкви относятся к 1627 году. А в 1633 году говорится уже о храме Покрова Пресвятой Богородицы. В 1738 году церковь сгорела в результате попадания молнии. Тогда же было начато строительство новой церкви. Каменный храм возведен в 1790-х годах, принадлежит к типу «восьмерик на четверике» и завершен высоким сводом с отверстием для светового барабана, правда заложенным позднее. В начале XIX века хозяин усадьбы, А.Н.Оболенский, возвел также новую колокольню и трапезную.

Совсем недавно, уже в наши дни, церковь представляла руины. Окна были заколоченными. Однако сейчас ее реставрируют.

С 1890 года Храбровым стали владеть мещане Лазаревы, с 1911 – В. В. и П. Ф. Лазаревы. На сегодняшний день от усадебных построек остался лишь остов Покровской церкви из красного кирпича. Главный дом утрачен в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Сохранился лишь запущенный липовый парк и пруд.

Известно, что свое последнее пристанище Александра Леонтьевна Оболенская нашла в Пешношском монастыре. Прожила она около 62 лет.

До революции кладбище Николо-Пешношского монастыря было настоящим мемориальным памятником дмитровского дворянства: там захоронены князья Оболенские, князья Вяземские, бароны Тухачевские, князья Волконские, князья Долгоруковы, князья Тугарины, находятся фамильные склепы известных боярских родов: Лужиных, Офросимовых, Поляниновых, Веревкиных, а также дворян Норовых, Юшковых, Бугайских, Боровиковых, Майковых, Елизаровых. Не сберегли мы одну из славных страниц нашей истории.

________

Источник (1): http://forum.svrt.ru/index.php?showtopic=9266

Фото Андрея Агафонова. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Храброво. Дмитровский район. Московская область

© Copyright: Галина Магницкая, 2017

|

Метки: оболенские магницкие |

Дворяне Столяровы в Москве |

СТОЛЯРОВ Василиий Дмитриевич, влад. маст. зол. и сер. изд Упоминается в 1905 -1917 гг. Имел 12 рабочих. Дело продолжал сын — Федор Васильевич.

СТОЛЯРОВ Ник. Иванович, 1861: цеховой, СДМ, клеймо: Н. С.

СТОЛЯРОВ Никита Викторович, 1917: Трифоновский, д. 6.

СТОЛЯРОВ Осип Лукьянович, упоминается в 1883 г. 1895: завед. сер. изд., Камер — Коллежский вал, Рог., 3 уч., с. д.

СТОЛЯРОВ Федор Васильевич, 1913: юв. вещи, Н. Таганский, 11. 1917: Таганский туп., д. 9.

СТОЛЯРОВА Анна Акимовна, владелица мастерской серебряных изделий. Известна с 1883 по 1900 гг. 1895: завед. сер. изд., Красносельский, д. Гаврилова. Участник всемирной выставки в Париже в 1900 г. Предметы личного обихода. Постникова—Лосева: клеймо № 2147.http://skurlov.blogspot.ru/2013/06/1850-1917.html

|

Метки: столяровы |

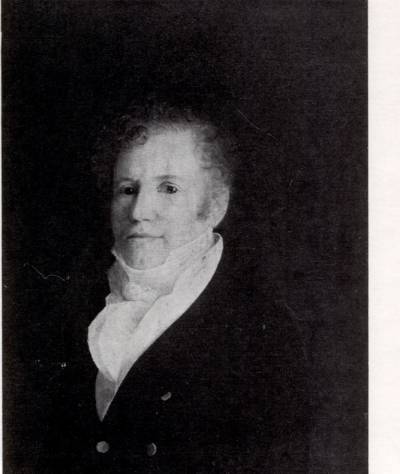

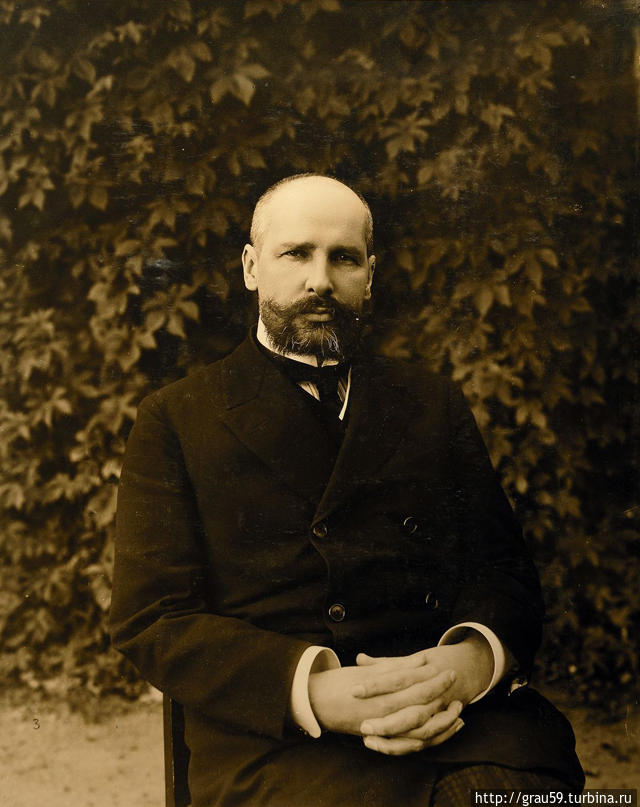

Герои не умирают. 100-летие со дня Ухода Петра Столыпина. |

Герои не умирают. 100-летие со дня Ухода Петра Столыпина.

«Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных её традиций. Им нужны великие

потрясения, нам нужна Великая Россия!»

14/27 апреля 1862 – 5/18 сентября 1911

Истинный освободитель Русского народа.

В конце 19-го века Русская Деревня, обложенная налогами и огромными выкупными платежами, была на грани разорения. Во многих регионах страны начался голод. Российское правительство приступило к разработке новой аграрной концепции, итогом которой стала Реформа Крестьянского Надельного Землевладения. Её автором стал председатель Совета Министров Петр Аркадьевич Столыпин.

27 июня 1910 г. III Госдума приняла новое Законодательство. Уже в 1913-м Россия по производству зерна вышла на ПЕРВОЕ МЕСТО в мире. Банкиры США весьма и весьма встревожились. Результат их международной озабоченности, увы, не заставил себя долго ждать. В результате политического заговора, в Киевском театре, в 19011-м году Столыпин был убит.

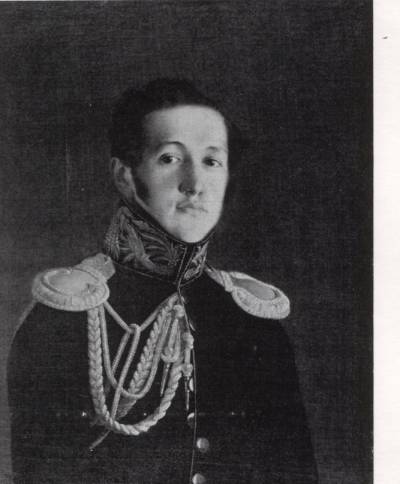

Пётр Аркадьевич происходил из дворянского рода, существовавшего уже в XVI столетии. Родоначальником Столыпиных являлся Григорий Столыпин. Его сын Афанасий и внук Сильвестр были муромскими городовыми дворянами. Сильвестр Афанасьевич участвовал в войне с Речью Посполитой во второй половине XVII столетия. За заслуги был награждён поместьем в Муромском уезде.

У его внука Емельяна Семёновича было два сына: Дмитрий и Алексей. У Алексея, прадеда будущего премьер-министра, от брака с Марией Афанасьевной Мещериновой родились шестеро сыновей и пять дочерей. Один из сыновей, Александр, был адъютантом Суворова, другой, Аркадий, стал сенатором, двое, Николай и Дмитрий, дослужились до генералов.

Одна из пяти сестёр деда Петра Столыпина вышла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева. Их дочь Мария стала матерью великого русского поэта, драматурга и прозаика М. Ю. Лермонтова. Таким образом, Пётр Аркадьевич приходился Лермонтову троюродным братом. При этом в семье Столыпиных отношение к своему знаменитому родственнику было сдержанным. Так, дочь Петра Аркадьевича Столыпина, Мария, в своих воспоминаниях пишет:

«Лермонтов, бабушка которого была Столыпина, оставил по себе много воспоминаний в нашей семье. Родные его не любили за невыносимый характер. Особенно одна тётушка моего отца настолько его не терпела, что так до смерти и не согласилась с тем, что из-под пера этого «невыносимого мальчишки» могло выйти что-нибудь путное...»

Отец будущего реформатора, Аркадий Дмитриевич, отличился во время русско-турецкой войны 1877 –

1878 года, по окончании которой был назначен губернатором Восточной Румелии и Адрианопольского санджака. От его брака с Натальей Михайловной Горчаковой, чей род восходит к Рюрику, родился в 1862 году сын Пётр.

Пётр Аркадтевич получил блестящее дворянское воспитание и образование и рано проявил незаурядные способности и волевые качества, присущие государственным деятелям, учёным, первопроходцам: бесстрашие, дар оратора, самодисциплину, собранность, умение доводить начатое до конца.

После успешного окончания С-Петербургского Императорского Университета (1884 г., естественное отделение факультета физ-мат наук), он уже тогда обратил на себя внимание важных государствсенных чиновников и был приписан, вопреки назначению в Минестерство земледелия и сельскохозяйственной промышленности, к Министерству Внутренних Дел.

18 марта 1889 года Столыпин назначен Ковенским уездным предводителем дворянства и председателем Ковенского суда мировых посредников. Пётр Аркадьевич провёл на службе в Ковно около 13 лет, с 1889 по 1902 годы. Это время его жизни, по свидетельству дочери Марии, было самым спокойным. Затем последовали назначения губернатором в Гродно (1902-й) и затем в Саратов.

Начало века для России ознаменовалось резким нарастанием революционного ТЕРРОРА, особенно после убийства ВК Сергея Романова в 1905-м году. До Петра Аркадьевича были убиты двое министров Внутренних дел, Д. С. Сипягин (†1902) и В. К. фон Плеве.(†1906). За период с 1901-го по 1911-й по всей стране было убито революционерами около 17 000 государстсвенных служащих (Анна Гейфман).

На Петра Аркадьевича началась откровенная, остервенелая ОХОТА убийц-одиночек и целый боевых отрядов и дружин революционеров. Всего за время с 1906-го года, когда Пётр Аркадьевич стал министром Внутренних дел, на него было организовано 11 покушений.

Дом Столыпина на Аптекарском острове после покушения. 12/25 августа 2006 г.

Всего осуществлено 4 покушения. «При первом приёме после взрыва Государь предложил папа́ большу́ю денежную помощь для лечения детей, в ответ на что мой отец сказал: «Ваше Величество, я не продаю кровь своих детей»». Дочь Столыпина Мария Бок.

После «резни в Малиновке», во время которой погибло 42 человека, в Саратов направляют генерал-адъютанта В. В. Сахарова. Сахаров остановился в доме Столыпина. Пришедшая под видом посетительницы эсерка Биценко застрелила его.

Далее случилось несчастье в Балашовском уезде, когда врачам-земцам грозила опасность со стороны осаждавших их черносотенцев. На выручку к осаждённым явился сам губернатор и вывел их под эскортом казаков. При этом толпа забросала земцев камнями, одним из которых был задет и Столыпин.

Благодаря энергичным действиям Столыпина жизнь в Саратовской губернии постепенно успокаивалась. Действия молодого губернатора были замечены Царём Николаем II, который дважды выразил ему личную благодарность за проявленное усердие.

Во второй половине апреля 1906 г. министры, за подписью Императора, вызвали Столыпина в Царское Село телеграммой. Встретив его, Николай II сказал, что пристально следил за действиями в Саратове и считая их исключительно выдающимися, назначает его министром Внутренних дел.

Переживший революцию и четыре покушения Столыпин пытался отказаться от должности. Как уже говорили, двое из его предшественников на этом посту (Сипягин и Плеве были убиты революционерами). О страхе и нежелании многих чиновников занимать ответственные посты, боясь покушений, неоднократно в своих мемуарах указывал первый премьер-министр Российской Империи Витте.

Для завершения реформ Столыпин просил 20 лет. Но положительный результат его деятельтности стал ясен с самого начала. Ходатайства «о закреплении земли в частную собственность» – были поданы членами более чем 6 млн домохозяйств из существовавших 13,5 млн. Из них выделились из общины и получили землю (суммарно 25,2 млн десятин, это 21,2 % от общего количества надельных земель в единоличную собственность) около 1,5 миллионов (10,6 % от общего числа).

Столь значительные изменения в крестьянской жизни стали возможными не в последнюю очередь благодаря Крестьянскому поземельному банку, выдавшему кредитов на сумму в 1 миллиард 40 миллионов рублей.

Из 3 млн крестьян, переселившихся на выделенные им правительством в частную собственность земли в Сибирь, 18 % вернулись обратно и соответственно 82 % остались на новых местах. Помещичьи хозяйства утратили былую хозяйственную значимость. Крестьяне в 1916 году засевали (на собственной и арендуемой земле) 89,3 % земель и владели 94 % сельскохозяйственных животных.

В 1910 году Столыпин вместе с главноуправляющим земледелием и землеустройством Кривошеиным совершили инспекционную поездку в Западную Сибирь и Поволжье. Великое переселение было частью аграрной реформы. В Сибирь переселились около 3 млн человек. Только в Алтайском крае во время проводимых реформ было основано 3415 населённых пунктов, в которых поселились свыше 600 тысяч крестьян из европейской части России, составивших 22 % жителей округа. Они ввели в оборот 3,4 млн десятин пустующих земель.

Политика Столыпина относительно Сибири состояла в поощрении переселения на её незаселённые просторы крестьян из европейской части России. Для переселенцев выделялись особые ссуды денег, устанавливались особые условия по налогам. В 1910 году были созданы даже специальные железнодорожные вагоны. От обычных они отличались тем, что одна их часть во всю ширину вагона предназначалась для крестьянского скота и инвентаря.

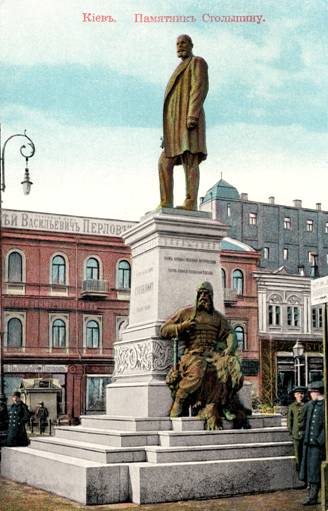

Киев. Великолепный памятник итальянца Этторе Ксименса снесён по личному указу Ленина в 1917-м.

Символично, что эти самые «столыпинские поезда» большевички использовали потом для перевозки ЗК в лагеря. Так люди и стали и остаются для них заместо скота. Вообще всё так называемлое «учение» К.Маркса – величайшая профанация, суть которой ДИСКРИМИНАЦИЯ (деление людей на классы и противопоставление одних классов – другим), УНИЖЕНИЕ И ЗАКАБАЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ИМЯ МИФИЧЕСКОГО «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО».

Ленин присвоил себе все идеи Столыпина в сфере сельского хозяйства, однако «земли – крестьянам», несмотря на лозунги, крики и обещания, большевики так и не дали, а крестьян как класс по-просту УНИЧТОЖИЛИ. Всех зажиточных столыпинских крестьян, только-только вздохнувших на новых местах. Их – РАСКУЛАЧИЛИ.

И так, логично и неизбежно, подвели Россию вновь к голоду, террору и очередной войне. С кем свяжешься, там окажешься. А зечем мировому масонству – сытая, сильная, свободная Россия? Зачем им – Великая Россия истинного патриота своего Отечества, чей род по матери от Рюрика, Петра Аркадьевича СТОЛЫПИНА?

Книга Великой Русской Скорби XIX столетия.

LUCH 2011http://www.luchmir.com/Zhurnalistika/PetrStolypin100.htm

|

Метки: столыпины |

Американский потомок Столыпина |

Американский потомок Столыпинаhttp://ruskline.ru/monitoring_smi/2008/03/27/amerikanskij_potomok_stolypina

Николай Случевский, Русский вестник

27.03.2008

Прадед этого человека погиб в 1911 году, но его наследие и память о нём сохраняют не только родственники, но и самые разные люди, в разных странах мира.

Прадед этого человека погиб в 1911 году, но его наследие и память о нём сохраняют не только родственники, но и самые разные люди, в разных странах мира.

Правнук Петра Аркадьевича Столыпина Николай Владимирович Случевский родился в Сан-Франциско, в Калифорнии, уже после войны и долгих мытарств семьи. Бабушкой его была старшая дочь Столыпина Мария Петровна, проживавшая после революции в Литве. В 1936 г. она с мужем, Борисом Ивановичем фон Бок, и дочерью Екатериной, будущей матерью Николая, отправились в Японию в гости к брату мужа о. Николаю фон Бок, иезуиту и профессору, до революции бывшему посланником России в Ватикане (кстати, книга его воспоминаий "Россия и Ватикан накануне революции: воспоминания дипломата" вышла в Нью-Йорке в 1962 г. в издательстве Фордамского университета, а Б.И. публиковал свои воспоминания о службе на флоте в Японскую войну в сборнике "Порт Артур", вышедшем в Нью-Йорке в издательстве им. Чехова в 1955 г.). В Японии они провели почти три года, а когда собрались вернуться домой в Литву, только что подписанный план Молотова-Риббентропа сделал это невозможным.

"Семья поехала в Польшу, где приобрели имение "Франческова" и жили там до 1945 г. Там же моя мать вышла замуж первым браком, - рассказывает Николай, - и родился мой сводный брат, Герман фон Ренненкампфф. В 1945 г. муж Екатерины скончался, а семья была вынуждена бежать перед приходом немецкой, а позже советской армий. Во второй раз за менее чем 10 лет они вновь потеряли свой дом и имущество.

Они оказались в Австрии, где моя мать вышла замуж вторым браком за моего отца, Владимира, внука поэта Константина Случевского. А в 1948 г. семья бежала в Германию и попала в лагерь т.н. ди-пи (перемещенных лиц) в Мюнхене. Это был их третий и последний побег".

Так, многие эмигранты первой волны, бежавшие от советской армии из стран Восточной Европы, стали эмигрантами второй волны.

Однако на этом скитания семьи не закончились: в 1948 году они смогли уехать в Америку, в Сан-Франциско, где и родился Николай. Как и многим эмигрантам, не знающим языка, его родителям пришлось идти на первые попавшиеся работы; помощи ждать было неоткуда. Но уже в 1955 году отец устроился на работу по специальности инженера-механика в небольшом городке Конкорд вблизи Сан-Франциско.

Там не было русских, рассказывает Н. Случевский, и по воскресеньям я ездил в Сан-Франциско в приходскую школу при православной церкви. Мне это, конечно, не нравилось, так как я предпочитал проводить уикэнд, играя со сверстниками.

Благодаря учебе он сейчас прекрасно говорит по-русски, без всякого акцента. Знание русского языка помогло ему по окончании университета получить работу в 1994 году во французской коммерческой фирме "Рэми-Куантро груп" в Алма-Ате. А позже он занялся инвестиционным капиталом уже в России и часто ездит на родину своих предков.

Скончалась Мария Петровна в 1985 году в возрасте 99 лет в Сан-Франциско и похоронена рядом с мужем на сербском кладбище, где покоятся многие русские.

Николай сказал, что бабушка издала в Америке книгу "Воспоминания о моём отце, П. А. Столыпине". А в моей двухтомной "Библиографии русской зарубежной литературы, 1918-1968 г." обозначено, что книга вышла в Нью-Йорке, в изд-ве им. Чехова, 1953, 347 стр. Указано, что она есть и в Гарварде, и в Библиотеке Конгресса. А в 1970 г. в Нью-Джерси вышел английский перевод.

- Николай, Вы говорили, что в России сейчас существуют два фонда с именем Столыпина. Почему два и чем они занимаются?

- Один из них входит в инвестиционный фонд - UFG Assets Management - бывшего министра финансов РФ Бориса Фёдорова. Думаю, что он так назвал фонд, будучи поклонником Столыпина. Он написал биографию Петра Аркадьевича, получившую признание даже от президента Путина. Фонд вкладывает иностранные и отечественные инвестиции в российскую экономику и управляет ими.

Второй - Фонд изучения наследия Столыпина - был организован в 2001 году в Москве. Он занимается чисто историческими и научными вопросами. Его основатель и председатель - Павел Анатольевич Пожигайло, а в совет директоров входит академик Валентин Валентинович Шелохаев. Цель этого фонда - знакомить учёных и политиков с программами столыпинских реформ. За это время было издано уже 13 исторических исследований. Устраиваются ежегодные съезды и встречи с людьми, которые интересуются реформами Петра Аркадьевича.

С законодательством этих реформ знакомы как нынешний президент РФ В. Путин, так и первый вице-премьер Д. Медведев - вновь избранный президент России. А также целый ряд интеллектуалов нового поколения, как, например, член Совета Федерации Михаил Маргелов. На меня они смотрят не только как на "потомка Столыпина", но и как на часть истории России.

- Так что Ваши частые поездки в Россию имеют двойную цель: деловую и историческую?

- А также и семейную: у меня в России есть родственники как со стороны Столыпиных, так и со стороны Случевских. В общем же, я считаю, что все мы, кому дорога Россия, должны сотрудничать и больше принимать участие в реформировании страны. Сегодня многие историки и наблюдатели считают, что старую Россию погубили не столыпинские реформы, а, наоборот, его убийство и прекращение его реформ.

- А ведь т.н. "архитекторы ельцинских реформ", Гайдар, Чубайс, прекрасно знакомы с реформами Столыпина, как было видно из их заявлений в документальном фильме Николая Сванидзе.

- Недавно мне представилась возможность спросить г-на Гайдара в частном разговоре: А не говорят ли ему, как когда-то говорили Керенскому: " Вот человек, который погубил Россию"? На что он обтекаемо ответил: "Да, всякое говорят".

- Николай, а как Вы думаете, почему ельцинские реформаторы не пошли по следу ТЕХ реформ?

- Распад Советского Союза был не столько политическим явлением, сколь экономическим. И если взглянуть на него под этим углом, то многое станет более логичным, так как цели экономических перемен фундаментально отличаются от целей реформ политических. Определённые лица извлекли невероятные блага из экономической либерализации, чему способствовало отсутствие крепкой юридической структуры. А страна много потеряла. Я бы сказал, что, судя по последствиям этой массивной "либерализации", такие реформы в отличие от столыпинских соответствовали интересам не широких масс, а финансовым интересам ряда могущественных лиц. Хотя в это время и находились серьёзные политические реформаторы, их голоса заглушили более влиятельные оппоненты при огромной помощи Запада. Нечто похожее на то, что произошло во время революции 1917 г.

- А есть у Вас какие-либо планы на будущее сотрудничество?

- У меня сейчас два проекта. Первый - это создание инвестиционного фонда с целью предоставления капитала для развития сети российских железных дорог. И второй - безприбыльный проект создать исследовательский центр, названный в честь моего прадеда, для изучения процесса реформ и того, как этот процесс подойдёт сегодняшней России.

На этом я поблагодарила Николая Случевского и пожелала ему успехов.

Людмила ФОСТЕР, Вашингтон

http://www.rv.ru/content.php3?id=7404

|

Метки: столыпины случевские |

Черный Человек |

Черный Человек

<не окончена>

"... Оставь надежду всяк сюда входящий"

Данте Алигьери.

Место действия:

Городъ N.

27 июля - 10 сентября 1910 года.

Часть I.

* * *

... Он спал, закутавшись в плащ, прямо на полу, который мыли совсем недавно, и который уже успели загадить всевозможным мусором. Под его широкополой шляпой лежала записка: "Если я не проснусь никогда - выдайте мое тело псам на корм". Слуги, выделенные ему в распоряжение хозяйкой постоялого двора, конечно же, знали о существовании записки - но поступить со своим хозяином так они не решались. Православные не отдадут брата по вере на попранье, даже самого отпетого грешника.

Хозяйка постоялого двора подошла к спящему и легонько дотронулась до его руки, свисавшей без движения. Он тут же проснулся, хотя разум упорно отказывался это признавать и тянул своего обладателя обратно в сон.

- Который час, Глафира Петровна? - спросил он у хозяйки.

- Ах, почитай, седьмой час вечера уже... Господи Иисусе! - воскликнула Глафира Петровна, глядя на бледное лицо своего постояльца, - Да вы совсем бледный! А похудели-то как!.. Матерь Божья!

- Ах, нет, Глафира Петровна. Со мной все в порядке. Я просто устал...

- Когда ужин-то подавать, Петр Семенович? Сейчас?

Он на некоторое время задумался.

- Нет, нет... Я не голоден. Позже... Вот что, Глафира Петровна, принесите мне вина. Что-то я немного

не в себе...

Глафира на некоторое время пропала из комнаты, но вскоре она принесла на подносе графинчик с вином и большой хрустальный фужер. Налив в него вина почти до краев, Глафира поднесла фужер Петру Семеновичу.

- Спасибо вам, Глафира Петровна - утомленно произнес он, пересел в кресло и отхлебнул немного вина, - Что в городе слышно нового?

- Да все по-старому... В нашем-то городе N дела творятся всегда одни и те же... Не то, что в Петербурге!

- Это верно... - заметил Петр Семенович, смотря, как играет солнечный свет, проходя через призму фужера, - Глафира Петровна, ко мне сегодня должна придти одна девушка, Ульяна. Ну, та, что вчера приходила.

- А она не придет... - внезапно посмурневшим голосом ответила ему Глафира Петровна.

- Это еще почему?

- Да умерла она сегодня утром...

Ослабевшая рука выронила фужер, и он разбился об пол, разлив вино, чем-то похожее на кровь. Он не слышал причитаний Глафиры, ибо сознание ненадолго оставило его...

* * *

Город N - это типичный пример захолустья. Как говорили в старину люди, "до Бога высоко, до царя далеко". Власти - никакой: одни мещане да крестьяне. Дворянства почти нет - иначе устроили бы здесь свою вотчину. Но зато все добрые, услужливые и порядочные - но и тут есть свои сложности.

А все дело заключалось в том, что город N славился на всю губернию (да что там губерния - на всю Россию!) не только добротой своих жителей, но и, к несчастью, публичными домами. Большинству городских девиц, к сожалению, приходилось в этих самых домах подрабатывать, так как ничем другим - увы! - заниматься было нечем: город бедный, ни университетов, ни работы. Однако их деяния можно понять: семьи у всех большие, надо прокармливать их и самому кормиться! А поскольку в городе N все были, как я уже говорил, добрые, услужливые и порядочные, то на источник заработка девиц смотрели как на обычную работу. Конечно же, были и те, кто пытался осуждать подобный ритм жизни, в основном из мещанства, но сами они, как правило, не знали, что их "благородные" дочери работают там же. Некоторые видные и уважаемые жители города N вышли в люди именно благодаря публичным домам. Поговаривали даже, что хозяйка единственного в городе постоялого двора Глафира Петровна Зубарева тоже была куртизанкой, и сколотила свой капитал как раз на этом самом деле. Кто знает, может и так? Слухами жизнь полнится...

Именно в публичном доме на Зеленой аллее наш герой, художник Петр Семенович Штер познакомился с куртизанкой Ульяной Лапиной. Попал наш герой в публичный дом по велению сердца: он искал натурщицу. Он писал портрет Смерти...

Ульяна оказалась неказистой с виду девкой с длинными рыжими волосами. Прежде чем стать натурщицей, Ульяна все же побывала для Петра Семеновича куртизанкой. Тело у нее было не ахти какое, но для нашего героя сомнений не оставалось: он выбрал верно...

Немного истории...

Петр Семенович Штер родился по юлианскому календарю 26 марта 1888 года. То есть, к моменту начала нашей истории, ему было 22 года - возраст по тогдашним меркам солидный. За плечами у Штера были гимназия, Университет в Петербурге и вольные слушания в Академии Художеств. А потом... три года скандалов, ссор и интриг. Три года, за которые общество успело позабыть Петра Штера....

Все началось после того, как 19-летний художник-самородок Петр Штер написал картину "Содом и Гоморра", где в подробнейшем описании присутствуют НАСТОЛЬКО откровенные сцены, что у самых выносливых физически и морально людей случался нервный шок от увиденного. Общественность была буквально взорвана! Слухов и сплетен нарастало все больше и больше. Поговаривали даже, что сам художник принимал активное участие в том, что потом перенес на полотно. Самые именитые художники страны требовали казнить художника за его вольности...

Если бы всем проклятиям, что сыпались на голову Штера, суждено было сбыться, то его наверняка бы постигла участь жителей нарисованных им Содома и Гоморры. О, сколько ему пришлось выслушать ругани за эти три года! В конце концов, Штер просто не выдержал и сам попросился в сумасшедший дом. На почве всех обвинений у него разыгралась мания преследования. Он боялся оставаться один, боялся даже собственную тень. Он уже был настолько раздавлен, что, казалось, ничто уже не могло вернуть прежнего Петра Штера, жизнерадостного страстолюбца, художника, подававшего когда-то большие надежды...

Пять месяцев, которые Штер провел в "доме скорби", изменили его вновь. Взамен второго Штера - сумасшедшего параноика - как когда-то на смену первому, пришел третий Штер. Он стал более меланхоличным, более задумчивым, еще менее веселым. Он без конца думал о том, о чем никто не думает или не хочет думать - о смерти.

Почему-то, когда Штер размышлял о смерти, он представлял себе не женский скелет в черном плаще с накинутым наглухо капюшоном, и даже не старуху с косой. Петр Семенович представлял себе Смерть в виде молодой куртизанки, которая убивает людей во время соития с ними, а их души отправляет куда следует. Штер мечтал, чтобы ему попалась именно такая Смерть, чтобы умереть под ней во время совокупления и отправиться поскорее в Ад. В рай он себя мысленно никогда не отправлял. Видать, чувствовал, что места ему там нет...

После сумасшедшего дома Штер продал свою петербургскую квартиру, сжег свои старые дневники и испортившиеся за пять месяцев холсты, и отправился на поиски своей Смерти. На этом месте след его прерывается, и вновь перед нами Петр Семенович предстает только через месяц в городе N. Прописавшись в номерах Глафиры Зубаревой, он два дня провел в городе, ночевал, где придется, не ел, мало спал - он искал натурщицу...

Но теперь все было кончено. Ульяна умерла. Портрет Смерти никогда не будет закончен...

* * *

Дверной колокольчик противно зазвонил, оглашая покойницкую непривычным для нее шумом. Гробовщик Тихон, мысленно проклиная столь позднего посетителя, неохотно подошел к двери, вооружившись на всякий случай топором.

- Кто? - крикнул он за дверь.

- Художник Петр Штер! - был дан ему ответ, - Откройте, пожалуйста!

Гробовщик нехотя открыл. На пороге стоял ужасно бледный человек в широкополой шляпе и черном пальто до пят. "Странный он какой-то!" - подумал про себя Тихон, и спросил художника:

- Что Вам угодно в столь поздний час?

Художник замялся. Руки его задрожали - то ли от ночного холода, то ли черт знает от чего. Но Штер все же нашел себя и, с некоторой дрожью в голосе заговорил.

- Видите ли, сегодня утром к вам доставили тело Ульяны Лапиной...

- Как же, как же... - перебил его Тихон, - помню. Продажная девка с Зеленой аллеи...

- Да-да... - Штер еще сильнее начал волноваться, - Видите ли, я писал с нее портрет. Я... понимаете ли... хотел бы закончить работу...

- Понимаю... Сюда, пожалуйста, ваше благородие! - пригласил Тихон художника внутрь и закрыл за ним дверь.

Шли они недолго. Вскоре перед ними выросло трупохранилище. На столе лежали тела, накрытые белыми простынями так, что были видны только пятки. Мрак и холод помещения чуть не лишили Штера сознания, но он упрямо держался из последних сил. Последние остатки его святости говорили ему: "Что ты задумал, нехристь! Остановись!". Но Петр Семенович шел, стараясь заглушать свои эмоции.

Тело Ульяны оказалось третьим слева. Оно ничуть не изменилось с той поры, как перед Штером открылись двери ее комнаты в публичном доме. Он до мельчайших подробностей помнил этот вечер, который она провела с ним; помнил каждый бугорок, каждую ямочку на ее юном теле...

... Когда Штер вошел в комнату, Ульяна сидела за маленьким столиком и прихорашивалась... Длинные рыжие волосы ниспадали с плеч, словно морские волны, разбиваясь о мощные скалы спины... Одета она была в халат, за которым явно просматривался корсет... Когда она повернулась к нему, Штер еще раз удивился своей прозорливости: под халатом действительно был корсет... Ульяна подошла к нему и скинула халат на пол... "Боже мой!" - подумал Штер, - "Она действительно прекрасна, словно Смерть!"... Ее шелковые пальчики раздевали его... Они в объятьях упали на роскошную постель, где и провели всю ночь...

... Лицо мертвой Ульяны застыло, словно каменная маска, словно лицо мраморной Афродиты. Оно было бледным, цвета камня, глаза ее были похожи на стеклянные бусины. Штер еле стоял на ногах, но, несмотря на свою слабость, нашел в себе силы откинуть простыню с ее нежного тела.

Да, она почти совсем не изменилась. Только кожа стала грубой и твердой наощупь, да грудь сжалась до размера девчачьей... Настоящая Афродита!

- Погиб юный цветок, брошенный на попранье злодейкой Судьбой... - промолвил Тихон, глядя на Ульяну. Штер немного удивленно посмотрел на гробовщика.

- А вы, батенька, я гляжу, философ!

- А как же, ваше благородие! - развел руками Тихон, - С такой должностью, как у меня, не то, что философом - императором стать можно!

- Это почему? - спросил у него Штер.

- А как же? - ответил ему гробовщик, - Ко мне мертвых привозят, я их обмываю, одеваю, гробы им делаю и отправляю в последний путь. Можно сказать, я - последняя в этом городе инстанция. Проводник Харон, ей-богу!

Но Штер уже не слушал гробовщика. Руки уже по привычке измеряли пропорции, на пальцах меряя расстояния между точками тела.

- Эй, ваше благородие! - послышался сзади недовольный голос Тихона, - Вы чем это занимаетесь?

- Измеряю пропорции тела, - ответил ему Штер со знанием дела, - Всякий художник должен знать, как устроен человек, чтобы точнее изобразить его на холсте...

- А... Ясно! - успокоился Тихон, но успокаивало ему явно не стоило. В следующий миг Штер незаметно вынул из внутреннего кармана пальто увесистый булыжник, подобранный им на дороге, и запустил его гробовщику в лоб. Тихон вскрикнул от боли, но тут же, потеряв сознание, упал на каменный пол покойницкой...

... Вскоре из города, минуя заставы, выехали две лошади. Одной управлял Штер, а другая, подвязанная к первой под уздцы, везла два тела, завернутые в простыни. Лошади следовали к Черному утесу, находившемуся в двух верстах от города N. Там располагались огромные подземные катакомбы. По преданию, в X веке в них жили славяне, не принявшие учение Христа. Когда же их укрывище было найдено, они совершили массовое самоубийство, бросившись с утеса в реку. Их не то, что хоронить - даже вылавливать не собирались, и по сей день кости славян лежат на дне реки, покрытые илом.

Эти катакомбы были знакомы Штеру. Несколько дней тому назад он заночевал здесь, по пути в город N, и нашел подземные пещеры довольно-таки пригодными для жизни. Сегодня же он вез тела, чтобы катакомбы стали пригодными для смерти...

* * *

... Штер вернулся в город в первом часу ночи, уставший и бледный как мертвец. Глафира Петровна ужаснулась, глядя на своего постояльца, и, в который раз сославшись на недостаток питания, предложила Петру Семеновичу откушать. Штер вежливо отказался от ужина, зашел в свою комнату и, обессиленный, упал в кресло. Через несколько минут он провалился в глубокий сон...

Да, за это время он ужасно устал. Когда лошади остановились перед обрывом, Штер первым делом скинул со скалы в мутную гладь реки тело гробовщика Тихона, издававшего утробные звуки на грани полузабытья. Петр Семенович привязал к его шее камень, и довольно скоро тело "проводника Харона" скрылось из виду и ушло на дно реки.

В катакомбах Штер провел около полутора часов. Казалось бы, что делать обыкновенному человеку ночью в катакомбах с холодным трупом куртизанки на руках? По идее - ничего. Но это любому другому человеку, но не Петру Штеру. Он знал, что он сделает с трупом, и привел свой мерзкий приговор в исполнение.

О Господи, на что может пойти человек, лишенный рассудка и последних останков святости?!

... Штер лежал в объятьях своей музы. Ульяна даже после смерти была для него куртизанкой. Холодные руки мертвой девушки было бы противно трогать любому - но не Штеру. Ему казалось, что она - его собственность, его вечная рабыня. Он со знанием своего дела ласкал холодный труп, надеясь черт знает на что! Он совершал с ее телом непотребные, богомерзкие деяния, и ощущал себя свободнее...

Сегодня он - бог!

Сегодня она - богиня!

И никому, в том числе и мертвому гробовщику не отнять у него ее тело - последнюю весть о существовании новой Богини!

Богини любви и смерти.

Новой Афродиты с чертами Немезиды...

А он... Он - бог! Новый Аид, хозяин загробного мира. Только ему дано решать, кому вправе жить, а кто должен сдохнуть. Он даст людям Тьму в обличье Света, даст им новую Богиню...

Любовь и смерть - вот те два несовместимых понятия, которые они - мертвая Ульяна и полуживой Штер - соединяют вместе, дабы люди узрели тот бестиарий, в котором живут и который воспевают.

Они все - всего лишь люди.

А эти стали БОГАМИ!

* * *

Город N был взбудоражен. Исчез гробовщик Тихон. И не один. Вместе с ним исчезло тело куртизанки Ульяны Лапиной. Неслыханное дело, особенно для такого захолустья! На базарах то и дело обсуждали всевозможные подробности. Большинство все же склонялось к версии, что именно Тихон - а не кто-либо другой - украл тело куртизанки. В мещанских домах эту тему даже и не хотели развивать - было противно от одной только мысли о похищении.

Но вскоре грянул гром...

Труп Тихона обнаружили рыбаки, вышедшие утром на реку. Неводы вместо рыбы принесли им тело гробовщика с привязанным к шее камнем. Сколько тут же началось разговоров, пересудов! Тело гробовщика захоронили за кладбищенской оградой, как обычно поступали с самоубийцами. Однако, как мы уже знаем, дело обстояло совсем по-другому. Но разве могли об этом знать жители города N, отягощенные собственными проблемами и совершенно не обеспокоенные чужими?..

А что же Штер? Он отсутствовал в городе уже довольно долгое время, но упросил Глафиру Петровну оставить ему его комнату, заплатив за два месяца вперед. На вопрос хозяйки, куда он собирается, Петр Семенович сначала растерялся, потом заметно занервничал, но все же нашелся, сказав Глафире Петровне, что едет на этюды по всей губернии. "Ох уж эти художники!" - подумала хозяйка и согласилась, подсчитав в уме прибыток, который она получала сразу за два месяца.