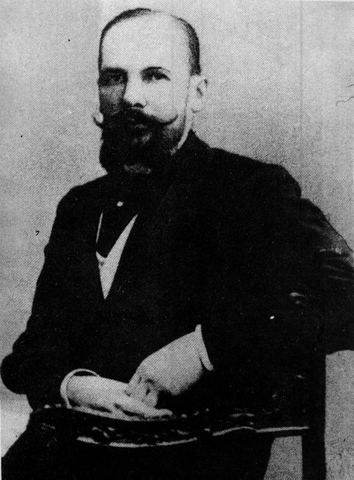

Владимир Сергеевич Шиловский |

Владимир Сергеевич Шиловский |

|

| Дата рождения: | 1843 |

| Смерть: | 1897 (54) |

| Ближайшие родственники: |

Сын Сергея Николаевича Шиловского и Евдокии Платоновны N.N. |

|---|---|

| Менеджер: | Петр Анатольевич ... |

| Последнее обновление: | 6 августа 2016 |

|

Метки: шиловские |

Внебрачное потомство знаменитых фамилий |

на главную | войти | регистрация | DMCA | контакты | справка |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Внебрачное потомство знаменитых фамилий

Средневековая Русь не знала понятия о бастардах. Конечно, внебрачные дети были, хотя бы у прославленного распутством Ивана Грозного, который хвастался, что «растлил тысячу дев», однако, в отличие от Западной Европы, их не принимали в приличное общество ни при каких условиях. Если во Франции XVI в. внебрачные дети получали герб со знаком бастарда и земли, которые изволил выделить им отец, то в России все было гораздо более жестко. «Соборное уложение» 1649 г. определяло взыскивать за бесчестье, если кого-либо обозвали «выблядком». Зато, если «в сыску скажут, что он прямой выблядок и прижит он у наложницы до законной жены, или и при законной жене, или после законной жены, и таким выблядкам в бесчестиях отказывать, и поместий и вотчин того, кто его незаконно прижил, ему не давать…».

Впрочем, как известно, на то и законы, чтобы фиксировать существующие правонарушения. Несомненно, как мы знаем и по более поздней практике, среди дворян XVI – XVII вв. бывали и такие, что родились до брака их отцов или вне церковного брака. О моральном облике русских мужчин той эпохи красноречиво свидетельствует австрийский посланник Августин Мейерберг, посетивший Россию в правление царя Алексея Михайловича. Мейерберг пишет, что один из его русских собеседников, «стараясь превосходство своей веры доказать строгостью устава, превозносил суровые и продолжительные покаянные условия, налагаемые исповедником на прелюбодея: я и сказал ему, что если так идет дело, то, должно быть, все вы, москвитяне, беспрестанно справляете наложенные на вас епитемьи, не получая никогда разрешения, потому, что мы знаем вашу частую повадку подбираться к чужим женам». – «Вот еще дураков нашли! – отвечал он. – Разве мы говорим когда об этом попу?»

Понятно дело, что и в Средние века, как и в другие эпохи, были люди разной нравственности, а глубокая религиозность и моральные законы того времени все же заставляли большинство соблюдать известные десять заповедей. Тем более примечательно, что первый известный внебрачный потомок царского рода был сыном благочестивого царя Алексея Михайловича. Это – Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, – впоследствии боярин и видный администратор при Петре I.

Среди многих стольников при царе Алексее служил и потомок старинного рода Алексей Богданович Мусин-Пушкин (ум. 1669). Он был просвещенным книжником, также как и его супруга, Ирина Ивановна (урожденная Полозова). Как считают историки древнерусской литературы, Алексей Богданович и его супруга Ирина Ивановна были авторами исторического сборника «Книга о великих князьях русских, отколь произыде корень их», содержавшего изложение древней русской и славянской истории, построенное не только на летописных известиях, но и на русских сказочных повестях и исторических преданиях. Оставшись после кончины супруга вдовой, Ирина внезапно стала героиней загадочного и угрожающего расследования.

В 1675 г. «для государева тайного дела и сыску» отправились в Ростов бояре князь Яков Никитич Одоевский и Артамон Сергеевич Матвеев. Царский наказ повелевал им расспросить вдову стольника Алексея Мусина-Пушкина Ирину и пытать ее «накрепко». Были приняты строгие меры для сохранения тайны. По дорогам разослали стрелецкие отряды, имевшие приказ допрашивать всех, кто едет из Москвы или в Москву и досматривать, нет ли каких писем. Розыск кончился тем, что несчастную Ирину под караулом из 50 стрельцов сослали в дальнюю деревню на Вологде, ее брата Изота Полозова и двух сестер сослали в другие деревни, а именья отписали на государя. Сын Мусиной-Пушкиной, четырнадцатилетний Иван Алексеевич, содержался под караулом в Москве, после чего был сослан в ростовское имение, где пробыл плоть до воцарения нового государя – Федора Алексеевича.

Чем же провинилась несчастная женщина, и почему именно Матвеева, человека доверенного и расторопного, отправил царь для розыска по этому странному делу? С определенной долей осторожности можно предполагать, что вся вина Ирины Мусиной-Пушкиной заключалась в том, что ее сын Иван был рожден от связи с царем Алексеем Михайловичем. Родился он в 1671 г. В это время царь вдовел после смерти первой супруги Марии Ильиничны, но еще не женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной.

Доказательством высокого происхождения Ивана Мусина-Пушкина служит отношение к нему Петра I. Император в своих письмах называл Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина «братцем». Когда в 1716 г. сын И. А. Мусина-Пушкина Платон был отправлен учиться в Голландию, царь рекомендовал его голландскому резиденту князю Б. И. Куракину: «Господин подполковник! Посылаем мы к вам для обучения политических дел племянника нашего Платона, которого вам яко свойственнику свойственника (Куракин был женат на сестре царицы Евдокии Федоровны Лопухиной. – С.Ш.) рекомендую. Петр».

Таким образом все становится на свои места. Слух о царском происхождении Мусина-Пушкина стал распространяться. Озабоченный этим, царь поручил Матвееву заставить замолчать Ирину Мусину-Пушкину и ее болтливую родню. К тому же, у Артамона Сергеевича была личная заинтересованность поддерживать тишину и спокойствие вокруг семейной жизни Алексея Михайловича: его воспитанница за несколько лет до этого стала второй супругой царя, и в 1675 г. уже подрастал трехлетний царевич Петр.

В пользу гипотезы о том, что И. А. Мусин-Пушкин был сыном царя свидетельствует и то, что она была впервые изложена князем Долгоруковым – знатоком сплетен и темных моментов в родословных знатных семейств. Таким образом, с достаточной долей уверенности можно считать, что эта линия Мусиных-Пушкиных является первой внебрачной ветвью царского рода Романовых.

О внебрачных детях Петра I известно немного, хотя иностранцы пишут, что император не стеснялся посещать Западную Европу, окружив себя толпой «метрес» и прижитых от них детей. Правда, называли и имена видных деятелей и вельмож XVIII в., с той или иной степенью вероятности бывших сыновьями Петра I. Один из них, возможно, великий русский полководец граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, мать которого – графиня Мария Андреевна Матвеева (внучка Артамона) была давней привязанностью императора.

В отношении морали Петр I так же грубо ломал древнерусские устои, как и во всем остальном. Большинство его детей от Екатерины I родились еще до их брака. Это дало повод консерватору и аристократу князю сенатору Дмитрию Михайловичу Голицыну презрительно поименовать цесаревен Анну и Елизавету «выблядками Петра Великого». Впрочем, Голицын позднее поплатился за свое стремление вершить судьбами российского престола. Поставив в 1730 г. Во главе государства Анну Иоанновну, племянницу Петра I, Голицын и его товарищи попытались ограничить было ее самодержавные права, но проиграли и закончили жизнь кто на плахе, а кто в каземате.

Начиная с суровой Анны Иоанновны, большинство правителей Российской державы имели внебрачное потомство. Анна Иоанновна – детей от Эрнста Бирона, которые официально считались детьми Бирона и его супруги, также Анны, урожденной Готлиб фон Тротта-Трейден.

История несчастной княжны Таракановой, якобы дочери императрицы Елизаветы и графа Алексея Григорьевича Разумовского, воспета художником К. Флавицким. Бедная барышня, окруженная водой и крысами, неизменно вызывает общее сочувствие. Другое дело, что Тараканова, скончавшаяся в Петропавловской крепости, вовсе не утонула, да еще и к тому же не была дочерью Елизаветы. А вот загадочная инокиня московского Ивановского монастыря Досифея – скорее всего, действительно дочь веселой императрицы. Досифея долгие годы жила в уединении, но рассказывали, что на столе у инокини стоял портрет Елизаветы Петровны, с которым она имеет явное сходство. Когда же в 1810 г. инокиня Досифея скончалась, то на ее похоронах появилось неожиданно много высокопоставленных особ, которым вроде и не положено провожать в последний путь обычную монахиню. В их числе был и московский генерал-губернатор граф Иван Васильевич Гудович, родня Разумовским по супруге Наталье Кирилловне, племяннице Алексея Григорьевича. Похоронили Досифею в Новоспасском монастыре – родовой усыпальнице Романовых.

Петр III за недолгую жизнь так и не успел стать отцом внебрачных детей, зато здесь, как и во многом другом, его перещеголяла Екатерина II. Оставим в стороне версию происхождении Павла I от Сергея Васильевича Салтыкова. Единственным ее источником являются записки самой Екатерины II. Есть все основания считать, что «матушка-императрица» настолько хотела насолить нелюбимому сыну, что оболгала себя, обвинив в несуществовавшем адюльтере. За родство Петра III и Павла I говорит и внешнее сходство, и сходство характеров.

Зато уже вторая дочь Екатерины II, Анна, родившаяся в 1757 г. и умершая в младенчестве, появилась от связи великой княгини с польским посланником, красавцем Станиславом Понятовским. Впоследствии Екатерина добыла для своего бывшего любовника трон Речи Посполи-той, ставший для Понятовского Голгофой. Из любви к Екатерине он пошел на поглощение своей страны Российской империей, чем заслужил всеобщую ненависть поляков. Однако Понятовскому это было безразлично. Он хотел лишь видеть предмет своего обожания, рвался в Петербург к ногам своей повелительницы, но все безуспешно – для Екатерины роман с королем остался в прошлом, а волновать себя сценами ревности она не хотела. В 1787 г. постаревшие любовники встретились во время путешествия Екатерины II по Днепру. Вскоре после этого государственность Речи Посполитой была окончательно разрушена, а ее территорию поделили между собой Россия, Пруссия и Австрия. Несчастный король-романтик переехал в Петербург, где и окончил свои дни.

Преемником Понятовского в сердце Екатерины стал богатырь, гвардеец граф Григорий Григорьевич Орлов. В 1762 г. родился их сын Алексей, впоследствии получивший титул графа Бобринского и ставший родоначальником известного рода, продолжающегося и поныне.

Наконец, последним ребенком Екатерины стала ее дочь от Григория Александровича Потемкина, Елизавета, родившаяся в июле 1775 г. В отличие от других мужчин Екатерины, Потемкин был ее законным мужем. Как установил на основе тщательного анализа отрывочных свидетельств В. С. Лопатин, тайное венчание Екатерины II и Потемкина состоялось в июле 1774 г. Среди немногочисленных свидетелей этого таинства находился Александр Николаевич Самойлов, адъютант и племянник Потемкина. Впоследствии в его семье выросла Елизавета Темкина, которую выдали за генерала Калагеорги, грека на русской службе.

Павел I оставил обширное потомство. От второй супруги, Марии Федоровны (первая, Наталья Алексеевна, умерла при родах), у него было четыре сына и шесть дочерей. Но еще до брака Екатерина (вероятно, для того, чтобы дать наследнику необходимый опыт) свела его с княгиней Софьей Степановной Чарторижской. Их сын Семен, родившийся в 1772 г., получил громкую фамилию Великий. Семен Великий был морским офицером. В 1796 г. во время стажировки на английском флоте он неожиданно умер.

На этом амурные приключения Павла I не закончились. Он избрал дамой сердца фрейлину Екатерину Ивановну Нелидову, ставшую с годами едва ли не членом семьи. Вслед за этим император увлекся молоденькой Анной Петровной Лопухиной. Нелидова покинула двор, удалившись в Смольный монастырь. Анну Лопухину Павел обожал и даже учредил в честь нее орден Святой Анны. Комната Лопухиной соединялась со спальней Павла потайным ходом. Однако Анна довольно скоро взбунтовалась и запросилась замуж за предмет своей страсти – князя Павла Гаврииловича Гагарина. Рыцарски благородный император благословил этот брак, но потайной ход остался по-прежнему. Видимо, устав от сановных дам с их капризами, Павел нашел утешение с одной из дворцовых служительниц, и она, незадолго до кончины императора, подарила ему дочь, которую специальным указом предписывалось именовать Мусиной-Юрьевой. Правда, девочка прожила недолго и умерла в детстве.

Сыновья Павла I не отставали от отца. Про Александра I говорили, что он любил всех хорошеньких женщин, исключая свою супругу, императрицу Елизавету Алексеевну. Наиболее длительным был роман Александра с графиней Софьей Антоновной Нарышкиной, урожденной княжной Святополк-Четвертинской. Из ее общих детей с императором дожил до зрелого возраста сын Эммануил, носивший фамилию Нарышкин. Он родился в 1813 г., прожил долгую жизнь, служил при дворе, прославился благотворительностью и умер в 1902 г.

По слухам, другим сыном Александра I был Николай Васильевич Исаков (1821– 1891) – видный государственный деятель, генерал от инфантерии, активный участник проведения военной реформы, организатор Румянцевского музея и Румянцевской библиотеки в Москве.

Николай I был человеком более основательным, чем Александр I. Он предпочитал длительные, проверенные связи, хотя иногда его любвеобильность приводила к скандалам. Многолетней фавориткой императора являлась Варвара Аркадьевна Нелидова, племянница Екатерины Ивановны. Другая длительная связь существовала между Николаем и Еленой Андреевной Цвиленевой, внебрачной дочерью графа А. Г. Орлова-Чесменского и двоюродной сестрой первого графа Бобринского. Елена Цвиленева родила императору восемь детей, носивших фамилию Николаевы. Их потомство существует и в настоящее время.

По сравнению с братьями великий князь Константин Павлович выглядит скромно – всего трое внебрачных детей: Павел Константинович Александров (1808–1857), впоследствии генерал, от Жозефины Лемерстье; Константин Иванович Константинов (1818–1871), также генерал и видный ученый конструктор в области баллистики и порохового дела, именем которого назван кратер на Луне, и Констанция Ивановна Лишина (1814– 1872) – оба от связи с Кларой-Анной Лоран.

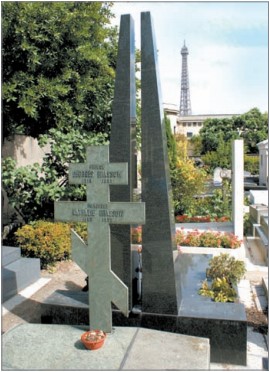

Александр II оказался самым совестливым из императоров: он узаконил своих внебрачных детей и женился на их матери княжне Екатерине Михайловне Долгоруковой после кончины своей супруги императрицы Марии Александровны. Екатерина Михайловна и ее дети – сын Георгий (1872–1913) и дочери Екатерина (1878–1959) и Ольга (1873–1925) получили титул князей Юрьевских.

Брак императора и княжны Долгоруковой состоялся в 1880 г. и был встречен злобным ропотом при дворе. Многие за глаза обвиняли Александра II в безнравственном поведении, забыв о еще более развратном поведении его предшественников. Ходили и зловещие слухи о неминуемой беде: якобы членам рода Романовых нельзя жениться на представительницах рода Долгоруковых. Первый брак – царя Михаила Федоровича и княжны Марии Владимировны Долгоруковой в 1624 г. завершился скорой смертью невесты. А сватовство Петра II к княжне Екатерине Алексеевне Долгоруковой оказалось трагичным для жениха – накануне свадьбы он скончался (в ночь с 18 на 19 января 1730 г.). Предсказание оказалось пророческим – не прошло и года со дня свадьбы Александра II и Екатерины Долгоруковой, как император погиб от взрыва бомбы, организованного революционерами-террористами.

Помимо князей Юрьевских внебрачным сыном Александра II считали видного военно-морского деятеля начала XX в. – адмирала Евгения Ивановича Алексеева (1843–1918). Наместник на Дальнем Востоке, он стал одним из инициаторов провальной для России войны с Японией. Кроме того, туманные намеки о своем происхождении от Александра II сообщает в своих мемуарах княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1863/1864–1928), прославившаяся как благотворительница, собирательница, художница, искусствовед и этнограф, создавшая музей «Русская старина» в Смоленске и рисовальные школы в Петербурге и Смоленске.

В отличие от предков, два последних императора – Александр III и Николай, – являлись образцовыми супругами. Зато прегрешения против супружеской верности и Закона о престолонаследиии позволяли себе другие другие члены рода. В первую очередь, это братья Александра II – великие князья Константин и Николай Николаевичи. Унаследовав от отца страсть к балетным танцовщицам, оба великих князя завели на стороне вторую семью. Константин Николаевич – с Анной Васильевной Князевой (1844– 1922) (их дети носили фамилию Князевых), а Николай Николаевич – с Екатериной Гавриловной Числовой (1845– 1889). Их детям была пожалована фамилия Николаевых.

Не отставали от старших и представители следующего поколения – вопреки запрету, в морганатический брак вступили великие князья Алексей Александрович, сын Александра II (родоначальник графов Белевских-Жуковских от связи с Александрой Жуковской, дочерью поэта), его брат Павел Александрович, Михаил Михайлович, внук Николая I (он женился на внучке А. С. Пушкина графине Софье Николаевне Меренберг, а их потомки получили от английской королевы титул графов де Торби), Михаил Александрович, сын Александра III, а после революции и многие другие.

На рубеже XIX – XX столетий как будто какая-то эпидемия морганатических связей охватила дом Романовых. Александр III силой своего авторитета еще кое-как удерживал родню в рамках закона о престолонаследии. Когда великий князь Николай Николаевич (Младший, сын Николая Николаевича Старшего и внук Николая I) обратился к государю с просьбой дозволить ему брак с некоей петербургской купчихой, в каковую он был без памяти влюблен, император произнес: «Со многими дворами я в родстве, но с Гостиным пока еще не был» – и отказал великому князю. Тот смирился и позднее женился на дочери черногорского правителя. Зато при Николае II его родня прямо-таки разбушевалась. Нарушил запрет даже родной брат императора Михаил Александрович, женившийся в 1912 г. на Наталье Брасовой, урожденной Шереметевской, в браке Вульферт, которую великий князь увел от своего полкового товарища. К несчастью, их сын Георгий (1910–1931) прожил недолгую жизнь и погиб в автокатастрофе во Франции.

Пожалуй, самой примечательной оказалась судьба потомства великого князя Николай Константиновича, первенца Константина Николаевича и внука Николая I. Но прежде следует сказать о судьбе самого великого князя – человека яркого и неординарного, как и многие из Романовых, но оказавшегося в императорской семье отщепенцем.

Высокий и широкоплечий красавец, блестящий офицер, Николай Константинович (в семейном кругу – Никола), погубил свою жизнь неосторожным поступком ради прелестной иностранки. Влюбившись без памяти в американку Фанни Лир, Никола потратил на нее огромные суммы, для получения которых вынес из дворца немало драгоценных вещей. Самой громкой стала пропажа бриллианта с оклада иконы великой княгини Александры Иосифовны, матери Николая. Виновный вскоре нашелся и разгорелся страшный скандал. Многие склонялись к тому, что причиной воровства стала психическая неуравновешенность великого князя; возможно, он не сознавал, что делает. Но император Александр II был суров – вору не место среди императорской семьи. Предлагали разжаловать великого князя в солдаты, однако государь отвечал: «Не хочу позорить имя русского солдата». Николая Константиновича объявили душевнобольным и принялись довольно жестоко и своеобразно лечить. Так, когда несчастный влюбился в одну из светских дам – Александру Демидову, – и как казалось, успокоился, светила тогдашней психиатрии «положительным образом высказались против мысли об установлении постоянных сношений больного великого князя с одной женщиной», предлагая, ради его же душевного здоровья, организовать что-то вроде постоянно обновляющегося гарема (!). Демидову отослали от Николая Константиновича, а тот впал неистовство. К этому времени у них уже было двое детей – Николай и Ольга.

Великий князь оказался в Оренбурге – по тем временам глухой провинции. Романтическая натура, он увлекся экзотическими богатствами соседней Средней Азии (Николай участвовал в походе на Хиву еще в 1873 г., до своей ссылки) и начал пристально заниматься исследованием путей сообщения в этом крае. Результатом вполне профессиональных изысканий великого князя в этой области стали проекты организации железнодорожного сообщения в Средней Азии. Но едва августейшая родня немного успокоилась насчет изгнанника, непоседливый Никола преподнес еще один неприятный сюрприз: женился на дочери оренбургского полицмейстера – девице Надежде Александровне Дрейер (1861–1929). На это последовало новое усиление надзора и подозрения в сумасшествии великого князя. И хотя брак Николая пытались расторгнуть и объявить недействительным, Надежда Александровна отказалась покидать супруга. В 1883 г. у них родился сын Артемий, а в 1887 г. – Александр. К этому времени Николая Константиновича перевели в горячо любимую им Среднюю Азию, где он очень многое сумел сделать для экономического и культурного освоения этого края русскими.

Трудами великого князя был построен 60-верстный канал имени Николая I в Голодной степи, превративший обширные пустынные пространства в оазисы, созданы несколько поселений, фабрики, благотворительные учреждения, гостиница и даже кинотеатр в Ташкенте. Служащий Среднеазиатский железной дороги А. Новицкий, отражая общее мнение местной интеллигенции, характеризовал великого князя как «народного труженика, сеятеля культуры, давшего не одной сотне трудящихся рабочих хлеб и жилище».

К концу XIX в. сумасбродства Николая Константиновича были забыты. Его супруга и сыновья получили в 1899 г. титул графов Искандер – среднеазиатская форма имени Александр. Правда, брак великого князя нельзя было назвать прочным – он увлекался и другими женщинами, а казачку Дарью Часовитину даже называл «царицей, супругой царя Голодной степи» (их сын Святослав в 1919 г. был расстрелян; тогда же умер и другой – Николай, а дочь Дарья скончалась в 1966 г., в возрасте 70 лет).

Когда в 1901 г. Надежда Александровна поехала в Петербург для свидания с сыновьями, учившимися в Николаевском кавалерийском училище, великий князь сумел обвенчаться с 16-летней гимназисткой Варварой Хмельницкой. Теперь уже настала очередь Николая II негодовать на безнравственность дяди. Хмельницкую выслали из Ташкента, и Николай Константинович вернулся в лоно двух прежних семей – полузаконной и совсем незаконной. Умер он в 1918 г. и был с большими почестями похоронен в Георгиевской церкви в Ташкенте. Большевики не трогали великого князя, именуя его жертвой режима, но потомкам Николая Константиновича пришлось туго.

Его старший сын Александр воевал в Белой армии и в 1919 г. участвовал в «Небесном походе» из Туркестана в Крым. С 1920 г. – в эмиграции, работал шофером, сторожем, репортером. Умер он в 1957 г. в Ницце. От брака с Ольгой Иосифовной Роговской (1893–1962) у Александра Николаевича было двое детей – Кирилл и Наталья – позднее получившие фамилию и отчество второго мужа Ольги Иосифовны – Николая Андросова. Эта семья осталась в России.

Наталья, крестница великого князя Николая, унаследовала от деда крутой нрав. Детство ее было тяжелым – после смерти великого князя большевики выгнали его семью из ташкентского дворца. В 1922 г. Ольга Иосифовна с двумя детьми переехала в Москву, сначала жили на Плющихе, потом – в «подвальчике» на Арбате, где Наталья Александровна прожила вплоть до 1970 г. Окончив семь классов школы, она работала чертежницей, шила обувь, занималась в автоклубе и мотоциклетном клубе. Любовь к мотоциклу привела ее в цирк, и Наталья Андросова начала выступать с уникальным номером – «Гонки по вертикали» в Парке Горького. Она ездила внутри огромного деревянного круга, все более и более разгоняясь, пока не достигала необходимой скорости для выхода на вертикальную стену. Этот аттракцион требовал не только мастерского владения мотоциклом, но и отчаянной храбрости.

Стройная и высокая, Наталья обладала красотой актрисы и осанкой царственной особы. Ей посвящали свои произведения Александр Галич, Юрий Нагибин, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. Москвичи звали прекрасную мотогонщицу «королевой Арбата». «Она была богиня, мотогонщица и амазонка. Все ребята с Арбата и из переулков знали ее красный с никелем „Индиан-Скаут“, у каждого в душе как сияющий образ горели неугасимо ее нечеловечески красивое лицо и летящая фигурка в мужской ковбойке или в жакетике, прекрасные ноги в бриджах и крагах, нежно сжимающие ревущий звероподобный „Индиан-Скаут“. Она ездила по стене в Парке культуры каждый вечер, заездов по пятнадцать-двадцать. Это было страшно и прекрасно, лицо ее бледнело, глаза расширялись, и длинные рыжеватые локоны ее развивались сзади, оставляя за собой золотой след…» – пишет Юрий Казаков в повести «Две ночи».

Карательные органы знали о происхождении Натальи Андросовой, шпионили за ней и неоднократно пытались арестовать. Только чудом можно объяснить, что ни сама Наталья, ни ее близкие не были арестованы.

Во время войны Наталья служила в армейской связи, затем водила грузовики, участвовала в противовоздушной обороне Москвы. В 1943 г. аттракцион «Гонки по вертикали» был восстановлен, и Наталья Андросова выступала в нем вплоть до 1967 г., неоднократно получая тяжелые травмы, но каждый раз опять возвращаясь на арену. После ухода из аттракциона, она до 1990-х гг. была судьей на соревнованиях в различных видах мотоциклетного спорта. В последние годы жизни к ней обращались представители многих монархических организаций – единственная из всех потомков Романовых, она пережила советскую эпоху в России. Но Наталья Андросова предпочла держаться в стороне от современных монархистов. Умерла она в 1999 г. в Москве и похоронена на Ваганьковском кладбище.

Как можно видеть, только из внебрачных потомков императорской фамилии можно составить весьма обширный список, и среди них немало личностей, сыгравших значительную роль в истории России. Как и царская династия, так и российское дворянство в целом дали немало внебрачных ветвей и отдельных выдающихся лиц. Некоторые из них даже получили титулы. Самые известные из них – графы Перовские, бароны Вревские и Сердобины.

Перовские были потомками графа Алексея Кирилловича Разумовского от его связи с дочерью берейтора Марией Соболевской. Свою фамилию они получили от подмосковского имения Разумовских – села Перово. Первое поколение Перовских, сыновья Алексея Кирилловича, прославились на государственном и литературном поприще.

Алексей Алексеевич (1787–1836) известен как писатель под псевдонимом Погорельский. Известно его огромное влияние на племянника – поэта графа Алексея Константиновича Толстого. Лев Алексеевич (1792–1856) при Николае I занимал пост министра внутренних дел, а в 1849 г. получил титул графа. Третий из Перовских, Василий Алексеевич (1795– 1857) – генерал, участник Отечественной войны 1812 г. и оренбургский губернатор, прославился походами в Среднюю Азию и завоеванием первой крупной кокандской крепости – Ак-Мечети, – позднее переименованной в Перовск. Так же как и Лев, Василий и его брат Борис были удостоены графского титула. Однако эта семья дала не только государственных деятелей и литераторов, но и не менее известную революционерку – Софью Перовскую, участницу «Народной воли», казненную за убийство Александра II.

Не менее интересна судьба баронов Вревских и Сердобиных. Их родоначальником был князь Александр Борисович Куракин (1752–1818), выдающийся дипломат и государственный деятель эпохи Павла I и Александра I. От разных женщин (в основном, дворовых и крепостных) князь Александр Борисович имел многих внебрачных детей (исследователи называют даже цифру 70). Часть из них пользовались особой любовью князя: семерым он выхлопотал у австрийского императора титул баронов Вревских (по названию имения в Псковской губернии); еще одиннадцать получили фамилию Сердобины по имению Сердобы в Тамбовской губернии и также баронский титул.

Вревские известны в летописях отечественной культуры как близкие друзья А. С. Пушкина. Приятельница и соседка поэта по имению, Евпраксия Вульф вышла замуж за барона Бориса Александровича Вревского, старшего из сыновей Куракина. В этой семье бережно хранились пушкинские письма и другие реликвии, позднее переданные баронессой Марией Борисовной Вревской в Императорскую публичную библиотеку. Знакомым Пушкина был и еще один сын Куракина – Михаил Николаевич Сердобин, с которым поэт обедал накануне роковой дуэли у Евпраксии Вревской.

Братья Бориса Александровича – Павел (1810–1855) и Ипполит (1813–1858) – пали на поле брани. Первый в чине полковника и генерал-адьютанта погиб во время Крымской войны, второй – генерал-майор, был убит при штурме аула Кетури в Кавказской войне.

Фамилии, которые давались внебрачному потомству, образовывались не только от земельных владений. Часто они представляли собой усеченные или трансформированые фамилии отцов. Например, сын барона Альбедиля получил фамилию Альбединского, дети действительного тайного советника А. А. Нартова – фамилию Артовых, сын князя Ивана Юрьевича Трубецкого звался Иван Бецкой, дети князя И. С. Барятинского и девицы А. Бибиковой – Бибитинскими, от П. С. Веселовского происходят Еловские, от графа П. Б. Шереметева – Реметевы, князья Репнины дали начало двум фамилиям – Репнинским и Пниным и т. д.

Иногда использовали и игру слов: Александр Герцен, сын московского барина Яковлева и немки Генриетты Гаак, получил фамилию от немецкого слова hertz – «сердце», то есть как «дитя сердца», сердечной связи. И наоборот, сын майора Христофора Остен-Сакена Александр получил фамилию отца, переведенную на русский язык – Востоков, – и впоследствии стал известным славистом.

Вообще, талантливых людей среди внебрачных больше, чем среди тех, кто родился в законном браке родителей. Вероятно, стремление доказать свету свою полноценность становилось мощным стимулом для их духовного роста. Перечислим лишь самых знаменитых из внебрачных детей русской аристократии:

Иван Иванович Бецкой (1704–1795), сын фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого (он же был и последним русским боярином), взятого шведами в плен под Нарвой, и некоей шведки. Просветитель, основатель и первый директор Академии художеств, Иван Иванович особенно заботился о судьбе незаконнорожденных, и явился инициатором создания Воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге. По слухам, Бецкой якобы был отцом Екатерины II, в доказательство чего приводили дружбу Бецкого с матерью императрицы, высокое положение, которое Иван Иванович занимал при Екатерине II, и, наконец, их внешнее сходство. Активным сторонником этой версии был граф Николай Николаевич Бобринский (1927–2000), генеалог и писатель, потомок Екатерины II. Если довериться ей, получается, что императрица-немка на самом деле – потомок знатнейшего русского рода. Однако, скорее всего, это лишь легенда. Большинству прославленных государей приписывают не тех отцов, стремясь окружить и их происхождение тайной (таковы, например, мнения о происхождении Ивана Грозного от князя Овчины Оболенского, Петра I от боярина Стрешнева и даже Сталина от Николая Михайловича Пржевальского (!)). У Ивана Ивановича Бецкого известна одна дочь, так же незаконнорожденная, как и он сам, Анастасия Соколова (1741–1822), ставшая женой адмирала Осипа Михайловича де Рибаса, столь почитаемого в Одессе.

Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887), знаменитый композитор и химик, был сыном поручика князя Луки Степановича Гедианова (татарского происхождения) и дворовой девушки.

Александр Иванович Герцен (1812– 1870), литератор, публицист, философ и издатель, как уже говорилось выше, был сыном Ивана Александровича Яковлева и Генриетты Гаак. Примечательно, что отец Герцена был потомком знатного боярского рода, родственного императорской династии Романовых, и таким образом, ярый борец с российским самодержавием находился в родстве с теми самодержцами, против которых боролся.

Василий Андреевич Жуковский (1783– 1852), поэт и литератор, являлся сыном надворного советника Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, в крещении Елизаветы Дементьевны. Фамилию и отчество он получил от помещика Андрея Григорьевича Жуковского, согласившегося по просьбе Бунина усыновить мальчика.

Андрей Александрович Краевский (1810–1889), публицист и издатель «Отечественных записок», был сыном Николая Петровича Архарова, московского обер-полицмейстера.

Василий Григорьевич Перов (1833– 1882), художник – сын губернского прокурора барона Григория Карловича Криденера.

Иван Петрович Пнин (1773–1805), поэт, литератор и издатель, был сыном фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина (по другой версии – князя Петра Ивановича Репнина). Есть версия, что сводным братом И. П. Пнина являлся еще и художник Федор Степанович Рокотов, также сын фельдмаршала Репнина.

Александр Иванович Полежаев (1805– 1838) – известный своей трагической судьбой поэт – сын помещика Леонтия Николаевича Струйского и дворовой девушки. Фамилию и отчество получил от отчима-мещанина.

Сергей Александрович Соболевский (1803–1870), известный библиофил и один из близких друзей А. С. Пушкина, был сыном крупного вельможи Александра Николаевича Соймонова.

Николай Федорович Федоров (1832– 1903), хранитель Румянцевского музея и самобытный философ, происходил от связи князя Павла Ивановича Гагарина и дворянки Елизаветы Ивановны. Отчество и фамилию он получил, вероятно, от крестного отца – Федора Карловича Белявского.

Внебрачные связи, как и официальные, пронизывали все сословие, скрепляя его еще и еще раз. Каждый раз, рассматривая генеалогию того или иного рода, убеждаешься в справедливости блоковских слов: «Дворяне все родня друг другу…» Правда, иногда такое родство, внебрачное и незаконное, не стремились афишировать, и многие тайны ушли в небытие вместе с их носителями.

Усадебная жизнь | Тайны российской аристократии | Немного о дуэлях

правообладателям

tokratii.htm

|

Метки: дворянство |

Шиловский, Пётр Петрович |

Шиловский, Пётр Петрович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 августа 2016; проверки требуют 10 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Шиловский.

| Пётр Петрович Шиловский | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

|||||||

| Предшественник | Николай Дмитриевич Грязев | ||||||

| Преемник | Михаил Иванович Зубовский | ||||||

|

|||||||

| Предшественник | Алексей Порфирьевич Веретенников | ||||||

| Преемник | Пётр Петрович Стремоухов | ||||||

|

|

|||||||

| Рождение | 12 сентября 1871 | ||||||

| Смерть | 3 июня 1957 (85 лет) Хердфордшир, Англия |

||||||

| Род | Шиловские | ||||||

| Отец | Пётр Степанович Шиловский (1829—1902) | ||||||

| Мать | Прасковья Фёдоровна, урожд. Лебедева | ||||||

| Супруга | Мария Николаевна, урожд. Брянчанинова (1887—1958, Англия) | ||||||

| Образование | |||||||

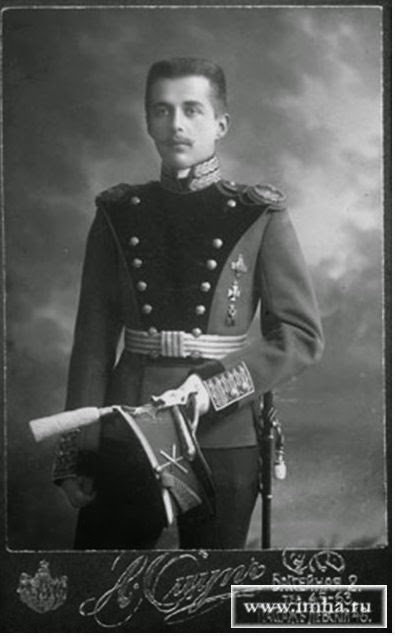

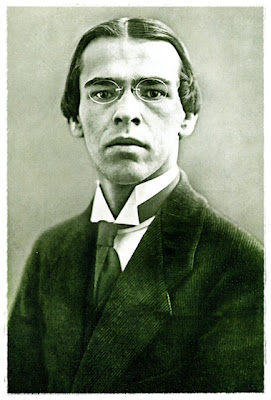

Пётр Петрович Шиловский (12 сентября 1871 — 3 июня 1957, Херфордшир) — русский государственный деятель, статский советник. С именем Петра Петровича Шиловского связано проведение юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию дома Романовых, становление научно-краеведческого объединения «Общества изучения Олонецкой губернии» и начало издания журнала «Известия Общества изучения Олонецкой губернии». Пётр Петрович Шиловский получил известность и как талантливый инженер, изобретатель-самоучка, пионер гироскопической техники.

Содержание

Биография[править | править код]

Происходил из дворянского рода Шиловских, владевшего подмосковным имением Глебово-Избище. Дед Петра Петровича — Степан Иванович Шиловский, надворный советник, более десяти лет был предводителем дворянства. Отец, Петр Степанович Шиловский — действительный статский советник, был членом Государственного Совета.

В 1892 году окончил Императорское училище правоведения, служил судебным следователем в Луге под Санкт-Петербургом и судьёй в Санкт-Петербургской губернии. Поступил на службу в Департамент герольдии Сената.

В 1894 году служил в канцелярии Первого департамента Сената. В этот период Пётр Петрович увлекается публицистикой и пишет острые статьи в прессе на правовые темы. В 1895 году назначен судебным следователем 1-го участка Лужского уездного округа Санкт-Петербургского окружного суда, в 1900 г. — товарищем прокурора окружного суда в Ревеле и Саратове, избирается почётным мировым судьёй по Петрозаводскому уезду. Затем за короткое время занимал посты: вице-губернатора в Уральске (1904), военного губернатора той же области (1905), Екатеринославского вице-губернатора (1906), Симбирского вице-губернатора (1907), а затем Костромского (1910—1912) и Олонецкого (1912—1913) губернатора[1].

В 1905 году был пожалован в камер-юнкеры. В 1909 год получил патент на «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел» в Англии, Германии, Франции и США[2]. В 1911 г. на выставке в Петербурге продемонстрировал действующую модель монорельсовой железной дороги с гиростабилизированным поездом, а в мае 1914 года на улицах Лондона — гирокар (гиростабилизированный двухколесный автомобиль).[3][4]

1 мая 1913 года Шиловскому указом Сената утвержден почетным мировым судьей по Солигаличскому уезду Костромской губернии, 5 мая 1913 года П. П. Шиловскому, по ходатайству Костромского городского общественного управления, императором присвоено звание почетного гражданина города Костромы[5]. В июле 1913 года — уволен в отставку с поста Олонецкого губернатора.

В годы Первой мировой войны Шиловский разработал проект стабилизации корабельного орудия, действующая модель гироскопического успокоителя качки корабля, «ортоскоп» (гироскопический курсоуказатель), проверенный на яхте и на самолете «Илья Муромец».

8 сентября 1919 г. П. П. Шиловский выступил с докладом на заседании Всероссийского совета народного хозяйства с докладом «О постройке гироскопической железнодорожной ветки Кремль — Кунцево». ВСНХ издает постановление о необходимости проведения опытной гироскопической железной дороги длиной 6 верст и поручает члену президиума Л. Б. Красину создать комиссию для подготовки постановления в жизнь и выдачи аванса на строительство.

П. П. Шиловский приобрёл широкую известность внедрением (1919 г.) и строительством (1921—1922 гг.) монорельсового железнодорожного пути Петроград — Детское Село (ныне Пушкин) — Гатчина. В теоретическом основании монорельсовой железной дороги принимали участие известные ученые — И. В. Мещерский, П. Ф. Папкович, Н. Е. Жуковский[6][7].

За опытной дорогой было признано общегосударственное значение, а руководство строительством её поручено Всероссийскому совету народного хозяйства. Всего за один год, под руководством Шиловского, группа инженеров выполнила подробный рабочий проект дороги и поезда (Р. Н. Вульф, А. М. Годыцкий-Цвирко, В. Н. Евреинов, Р. А. Лютер, А. С. Шварц и др.). Поезд должен был состоять из двух вагонов и двигаться со скоростью 150 километров в час. Удалось проложить часть пути на расстояние около 12 километров, а петроградским заводам был передан заказ на постройку поезда. Однако работы, начатые летом 1919 года, постоянно замедлялись и были полностью прекращены в мае 1922 года из-за разрухи и нехватки средств.

В 1922 году эмигрировал в Великобританию, где продолжил работу в Sperry Corporation. В 1924 году он опубликовал монографию «Гироскоп: его конструкция и применение»[8].

Скончался 3 июня 1957 в Херфордшире (Англия), прожив 85 лет.

Труды[править | править код]

- Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903

- P. P. Shilovski. The gyroscope: its practical construction and application, treating of the physics and experimental mechanics of the gyroscope, and explaining the methods of its application to the stabilization of monorailways, ships, aeroplanes, marine guns, etc.. — London, New York: E. & F. N. Spon, ltd.;Spon & Chamberlain, 1924. — 224 с.

Литература[править | править код]

- Н. А. Кораблёв, Т. А. Мошина. Олонецкие губернаторы и генерал-губернаторы: Биографический справочник. — Петрозаводск: «Строительный стандарт», 2012. — С. 116—123. — 140 с. — ISBN 5-87870-010-7.

Ссылки[править | править код]

- Д. М. Калихман ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: ДВЕ СУДЬБЫ В РАЗЛОМЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

- Работы Луи Бреннона по гироскопическим железным дорогам

- Русский монорельс

Примечания[править | править код]

- ↑ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ «ГИРОКАРА»

- ↑ SCHILOVSKY, P., 28, Dulwich Wood Park, London. May 31, 1933, No. 15695. Class 122 (v). Abstract of GB405513 405,513. Stuffing-box substitutes. (недоступная ссылка) (англ.)

- ↑ Владимир ПУШКАРЕВ Эти странные, странные, странные машины… Архивировано 7 сентября 2007 года. AUTO.ua N 10, ОКТЯБРЬ 2006

- ↑ Александр Варламов То ли буйвол, то ли бык, то ли тур Журнал МОТО

- ↑ Олонецкие губернские ведомости. 1913. 11 мая

- ↑ Двухколёсные монстры. Часть первая: Гирокар Шиловского Архивировано 19 сентября 2008 года.

- ↑ ЧУДО-ПОЕЗД ГУБЕРНАТОРА ШИЛОВСКОГО

- ↑ Олег Измеров ЗА ДАЛЕКОЙ ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

Получено от "https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Шиловск...тр_Петрович&oldid=94271368"

|

Метки: шиловские |

Орлов Василий Григорьевич |

Орлов Василий Григорьевич

Автор:

Дата: 2010-05-25 00:25

Орлов Василий Григорьевич (1870 — 6 (19) октября 1918) — личный почетный гражданин, русский железнодорожный служащий и политический деятель, активный участник монархического движения. Родился в семье отставного диакона Воскресенской церкви села Исады Спасского уезда Рязанской губернии Григория Иосифовича Орлова. Окончил Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I (сегодня это Петербургский государственный университет путей сообщения) и с 1891 года работал на Александровской (ныне Белорусской) железной дороге ревизором движения, был награжден орденом св. Владимира по статуту и получал жалованье в 3000 рублей, дослужился до звания «генерала тяги». Увлекался археологией, даже защитил диссертацию. Орлов являлся активным участником монархического движения, принимал участие в создании и работе многих монархических организаций. Так, он состоял членом Союза русских людей, Русской монархической партии, Союза русского народа, Русского монархического союза, Русского собрания и Русского народного союза имени Михаила Архангела, а также являлся организатором (совместно с В. М. Скворцовым) умеренно-правой организации «Отечественный патриотический союз». Вместе с о. Иоанном Восторговым и его помощником Ф. А. Слеповым совершил две поездки по Сибири и Дальнему Востоку в целях создания монархических организаций (затем совершил еще одну поездку самостоятельно). Усилиями о. Иоанна Восторгова и В. Г. Орлова был открыт целый ряд монархических организаций во Владивостоке, Никольске-Уссурийском, Хабаровске, Харбине, Благовещенске, Чите, Сретенске, Красноярске, Тайге и других местах.Во время смуты 1905-07 гг. выдвинулся как один из активистов монархического движения в Москве: принимал активное участие в деятельности Союза Русских Людей, был в числе организаторов Русской монархической партии, участвовал в работе монархических съездов и совещаний, был действительным членом петербургского Русского Собрания, где нередко выступал с докладами. Особенную известность и авторитет в патриотических кругах Орлов снискал как организатор монархических отделов на железной дороге (после того как в 1905 г. железнодорожная забастовка парализовала жизнь страны, монархисты уделяли много внимания работе среди железнодорожников). Им был создан целый ряд железнодорожных отделов, которые входили в состав Русского монархического союза (РМС), руководимого протоиереем Иоанном Восторговым. Орлов сопровождал о. Иоанна в его многочисленных миссионерских пропагандистских поездках по России. С 1911 г. Орлов стал председателем московских железнодорожных отделов РМС. Однако в 1913 г. в РМС возник конфликт, и Орлов вышел из состава Союза, перейдя со своими отделами к В.М.Пуришкевичу в Русский Народный Союз имени Михаила Архангела (РНСМА), где одно время был членом Главной Палаты РНСМА. Однако в 1915 г. он ушел и от Пуришкевича и организовал новую всероссийскую монархическую организацию – Отечественный патриотический союз (ОПС). Эти действия Орлова серьезно подорвали его авторитет в патриотическом движении, большинство правых негативно относились к ОПС, считая Союз раскольнической организацией. Однако Орлов продолжал пользовался доверием сановников из министерств внутренних дел и путей сообщения.

После февральской революции Орлов был арестован в Ташкенте, этапирован в Петроград, где некоторое время находился в тюрьме. Однако затем его освободили, и он уехал на Кавказ, где в это время находился его покровитель С.В.Рухлов. Активно пытался спасти арестованную царскую семью, пользуясь своими связями в Сибири и на Дальнем Востоке. После расстрела царской семьи, заехав ненадолго в Москву повидаться с родными, он уехал на Кавказ, где находился его долголетний покровитель бывший министр путей сообщения С. В. Рухлов для соединения с армией Деникина. В результате предательства был арестован и в 6 октября 1918 года расстрелян под Пятигорском у горы Машук. Вместе с ним там были расстреляны С. В. Рухлов, министр юстиции Н. А. Добровольский, сенатор П. Н. Крашенинников и другие сановники Российской Империи.http://www.belrussia.ru/page-id-1349.html

|

Метки: орловы |

Семья Столыпиных |

Семья Столыпиных

Автор: valkiria_hilda

Дата: 2010-09-19 22:17

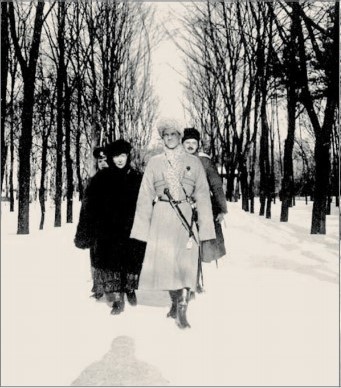

Дети Столыпиных в Саратове, 1905 г. Слева направо: Наташа, Елена, Александра, Мария, Ольга. На полу сидит Аркадий

Брак Петра Аркадьевича был счастливым. Супруги желали иметь сына, но на свет появились пять дочерей, и только в 1903 году родился долгожданный сын, которого в честь деда назвали Аркадием. Со временем, старшая дочь Мария вышла замуж, за капитана 1-го ранга Б.И. фон Бок, занимающего пост военно-морского атташе, в Германии. После революции семья эмигрировала в Берлин, потом - в Литву. Далее они возвращаются в Германию, затем переезжают в Японию, Польшу, Австрию. Мария прожила сто лет и умерла в Калифорнии, в Америке. Она оставила интересные воспоминания (они опубликованы и на русском языке) о своей жизни, в том числе и об отце. Активно участвовала в создании русского культурного центра в Америке. Вторая дочь, Наталия находилась в резиденции, на Аптекарском острове в Петербурге, когда было совершено покушение на ее отца. В результате у нее были изуродованы ноги, и она навсегда осталась инвалидом. Это не помешало ей стать фрейлиной императрицы. В 1915 году, поддавшись романтическому патриотическому порыву, вместе с сестрой, Ольгой, Наталия сбежала на фронт, где смелых беглянок арестовали и вернули в родительский дом. Далее она вышла замуж за князя Ю.Н.Волконского. Наталия была на год старше своего мужа и два года не дожила до своего 60-летия, а князь-вдовец пережил эту дату на два года. Средняя дочь, Елена, в возрасте 92 лет умерла во Франции. Она дважды была замужем. С первым мужем князем В.А.Щербатовым она прожила всего пять лет. В 1920 году он был убит. Через три года Елена вторично вышла замуж за князя В.Г.Волконского и пережила его на 12 лет. Одна из младших дочерей, Ольга, закончила жизнь трагически: 25-летняя девушка была убита, на Украине, в имении Щербатовых. Самая младшая сестра, Александра, в 1921 году вышла замуж за графа Л. фон Кейзерлинга, в Берлине. Семья переехала в Латвию, далее во Францию, затем в Швейцарию. По воспоминаниям родственников, это была умная, интеллигентная, утонченная и обаятельная женщина. Александра Петровна умерла в 1987 г. в возрасте 89 лет. Сыну Аркадию в детстве пришлось пережить драматические события. Во время покушения на Аптекарском острове он был ранен. В детстве это был общительный и наблюдательный ребенок, и это помогло ему, и его матери, спастись во время облавы в имении Щербатовых на Украине, в годы гражданской войны. Они укрылись на ночь в канаве и избежали казни. Большую часть жизни Аркадий провел во Франции. В 1924 году он поступил в военную школу Сен-Сир, его тянуло вырваться из домашнего круга, где повсюду окружала его женская забота. Но по состоянию здоровья ему пришлось оставить армию. Поступить в университет он не мог, поэтому своим образованием занялся сам и преуспел в этом. В 1930 году он женился на Франкузе-Грации Джордж-Луи, дочери бывшего посла Франции в Санкт-Петербурге. В 1935 году вступил в Национально-Трудовой Союз, в 1937 году стал членом его исполнительного бюро. Цель союза была заменить коммунистическую идею борьбы классов на идею солидарности и моральной ответственности человека. В 1941 году он избран председателем движения во Франции, арестован немцами в 1944 году. В 1949 году Аркадий Петрович стал сотрудником Франс-Пресс. Он активно поддерживал диссидентов, оставался монархистом и не принял французского гражданства. В 1990 году Аркадий ушел из жизни. Выезд Столыпиных из России был трагическим. После гибели Петра Аркадьевича, семья переехала в Киев, поближе к его могиле. Поселились у старшей дочери Марии, владевшей собственным домом. Однако, гражданская война гнала их на запад. Они перебрались в подольское имение Щербатовых, что на Украине. Пережили погром, гибель Ольги, и на поезде Красного креста уехали за границу, где началась их долгая одиссея: Берлин, литовское имение Колноберже, Мюнхен... и, наконец, Франция с пристанищем в маленьком городке Люзарш севернее Парижа, где и поныне живут потомки Столыпина. Дети Столыпина перенесли ад, чувство постоянной опасности и обреченности не покидало семью с момента первого покушения, но это их не сломило. Для всех них была характерна прямая осанка, подчеркивающая силу воли и способность к сопротивлению, трезвый ум. Они всегда оставались русскими.

Дочь Столыпина в бальном платье. Фото Карла Буллы

Дочери Столыпина в карнавальных платьях

П.А.Столыпин с женой и дочерью Машей

Столыпины в Колноберже. Литва. Конец XIX века

Столыпины в Колноберже. Литва. Конец XIX века

Столыпины в Колноберже. Литва. Конец XIX века

Столыпины в Колноберже. Литва. Конец XIX века

Столыпины в Колноберже. Литва. Конец XIX века

П.А.Столыпин, Гурзуф, апрель 1901 г.

П.А.Столыпин с женой и детьми

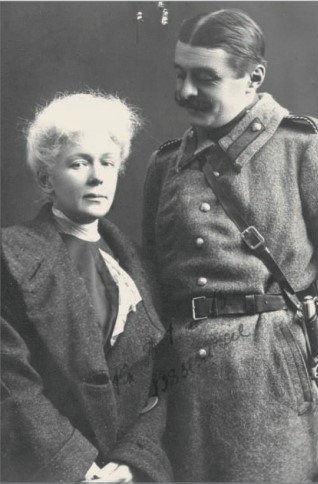

П.А.Столыпин - министр внутренних дел, с супругой, 1906 г.

П.А.Столыпин с семейством своим на террасе Елагинского Дворца, 1907 г.

П.А.Столыпин с дочерью Натальею Петровной, 1908 г.

Поделиться…

Другие материалы из раздела ГАЛЕРЕЯ

| Предыдущее: | Колчак Александр Васильевич. Часть шестая |

| Следующее: | История Императорской Военно-медицинской академии |

| Лучшее по просмотрам: | Колчак Александр Васильевичhttp://www.belrussia.ru/page-id-2001.html |

| Последнее: | 75-я годовщина подрыва ДнепроГЭ |

|

Метки: столыпины |

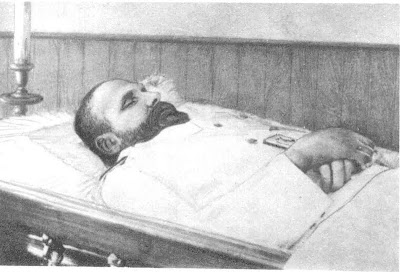

Столыпин Пётр Аркадьевич (1862-1911) |

|

|

|

| Если вы не видите фрейма с алфавитным указателем |

|

Метки: столыпины некрополь |

Последний поход самого жестокого генерала Гражданской войны |

Последний поход самого жестокого генерала Гражданской войны

15 сентября 1921 года по приговору советского суда был расстрелян Роман фон Унгерн-Штернберг, более известный как барон #Унгерн. Он был одним из самых необычных деятелей Гражданской войны. Его жизнь окружало множество легенд и домыслов.

О нём говорят, что он хотел реставрировать империю Чингисхана, что монголы считали его живым воплощением бога войны, что он готовил великий поход Азии на Европу. Но что из этих утверждений правда, а что — легенды?

"Я происхожу из древнего рода Унгерн фон Штернбергов, в нём смешались германская и венгерская — от гуннов Аттилы — кровь. Мои воинственные предки сражались во всех крупных европейских битвах. Принимали участие в крестовых походах, один из Унгернов пал у стен Иерусалима под знаменем Ричарда Львиное Сердце. В трагически закончившемся походе детей погиб одиннадцатилетний Ральф Унгерн. Наш род, в котором всегда преобладали военные, имел склонность к мистике и аскетизму", — так описывал Оссендовский откровения Унгерна в своей книге "И звери, и люди, и боги".

Трудно сказать, Оссендовский приукрасил откровения барона, или сам Унгерн рассказывал эту историю, чтобы произвести впечатление. Дворянское достоинство род Унгернов-Штернбергов получил — самое раннее — в середине XVII века. Либо это фантазия польского писателя, либо родовые предания, имевшие мало отношения к реальности.

Да и ближайшие предки Унгерна особой воинственностью, о которой он говорит, не отличались. Его дед был директором суконной фабрики, отец был философом по образованию и занимался виноделием и геологией, но к армии не имел никакого отношения.

Когда Роману Унгерну исполнилось 6 лет, его родители развелись и мать вновь вышла замуж. У родного отца Унгерна позднее возникли психические проблемы и на протяжении нескольких лет он находился под опекой своих родственников как недееспособный.

Несколько лет Роман посещал гимназию, но в итоге бросил её. Попытка стать морским офицером также не увенчалась успехом. В юношеском возрасте стал проявляться необузданный нрав Унгерна, и руководство Морского кадетского корпуса вынуждено было отчислить его.

"Он не знает элементарных правил службы"

Как раз в это время началась русско-японская война, что очень воодушевило мечтавшего о сражениях Унгерна. Он долго добивался зачисления его в армию и отправки на фронт и в конце концов добился. Но, к тому моменту как он добрался до Дальнего Востока, активные боевые действия закончились.

Он поступает в Павловское военное училище, готовившее офицеров. Учился он не блестяще, тем не менее окончил его по 2-му разряду, что давало право на зачисление в строевые части в чине подпоручика. Однако Унгерна неожиданно отправляют на край света — в Забайкальское казачье войско. Назначение крайне нетипичное. Служили там в основном местные, и ехать туда младшим офицером из Петербурга мало кто хотел. В некоторых источниках утверждается, что причиной назначения было отдалённое родство Унгерна с генералом Ренненкампфом, возглавлявшим Забайкальское войско. Однако Ренненкампф к тому моменту уже два года командовал корпусом в Вильно.

По другой версии, Унгерн сам попросился в Забайкалье, потому что хотел быть кавалеристом, но, как выпускник пехотного училища, не мог быть зачислен в армейскую кавалерию.

В 1908 году началась его служба в 1-м Аргунском полку Забайкальского войска. И очень скоро стало понятно, что блестящей карьеры Унгерну не видать. И дело не в трусости. Напротив, отваги ему было не занимать, что подтверждали все современники, в том числе и недоброжелатели. Но вот с дисциплиной у барона были колоссальные проблемы.

Унгерн отличался слабостью к алкоголю. Проблема была не в том, что он пил, — в заштатных гарнизонах любили выпить и при царях, и при Советах. Дело в том, что Унгерн напивался так, что переставал себя контролировать и вёл себя неподобающим для офицера образом. Нравы в Забайкалье были довольно простыми, поэтому на поступки, за которые в столичных частях можно было попрощаться со службой, там закрывали глаза. До поры до времени. Во время очередной из попоек Унгерн принялся оскорблять другого офицера, тот, недолго думая, ударил его саблей по лбу. Офицерский суд изгнал обоих из полка. К тому времени Унгерн прослужил всего два года.

Он перевёлся в Амурский казачий полк, но в 1913 году покинул армию по собственному желанию. Через год грянула Первая мировая война, и Унгерн был мобилизован. Уже через несколько дней после прибытия на фронт он заслужил Георгиевский. Интересно, что непосредственным командиром Унгерна в Нерчинском полку был Пётр Врангель. Ценил он его не очень высоко, во всяком случае, в его мемуарах Унгерн удостоился не самой лестной характеристики: "Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но и сплошь и рядом грешит в плане внешней дисциплины и воинского воспитания. Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида... Несомненный оригинальный и острый ум, и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость, и рядом с этим безумный порыв и необузданная вспыльчивость".

Осенью 1916 года казакам предоставили краткосрочный отдых. Но Унгерн даже за эти три дня умудрился попасть в неприятную историю. Выпив с другим казаком, он явился в гостиницу, однако швейцар отказался их заселять. Приятель Унгерна пошёл разбираться к коменданту, а сам барон устроил мини-погром, разбил стёкла, попытался побить швейцара, затем ворвался в комендатуру и попытался напасть на адъютанта. Военный суд приговорил Унгерна за недостойное поведение и пьянство к 2 месяцам заключения. К моменту революции Унгерн дослужился до звания есаула, что соответствовало званию капитана в пехотных частях. В Гражданскую войну он превратился в генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта. Тогда же он бросил пить и стал нещадно карать своих подчинённых за это пристрастие.

Казни своих

Барона Унгерна традиционно относят к деятелям белого движения, но это не совсем верно. Их объединяет только неприятие большевизма. Во всём остальном Унгерн был полностью обособлен и действовал самостоятельно. Он признавал разве что атамана Семёнова, своего старого сослуживца. Но Семёнов и сам никого над собой не признавал, был автономен и подчинялся приказам того же Колчака, только когда это было ему выгодно.

Личная армия Унгерна не имела ничего общего ни с императорской армией дореволюционного образца, ни с белыми армиями, ни даже с атаманской вольницей зелёных. Ближе всего она была к отрядам хунхузов.

Хунхузы были настоящим бичом начала ХХ века. Мобильные отряды китайских, монгольских, манчжурских бандитов терроризировали Забайкалье, Дальний Восток и Манчжурию, пользуясь слабым присутствием государства в этих регионах.

В отряде Унгерна вообще не было пехоты, только кавалерия. Рядовой состав в основном пополнялся за счёт монголов и бурят, офицерские должности занимали чаще всего русские. Впрочем, офицерам у Унгерна приходилось тяжко. В отряде очень широко практиковались телесные наказания, а сам Унгерн, будучи не в духе, мог побить палкой подвернувшегося под руку офицера.

Учитывая традиции императорской армии, где даже оскорбление словом было тягчайшей обидой для офицера, такие порядки казались просто кощунственными. Неудивительно, что никто из офицеров не хотел служить у него, а большая их часть вынужденно присоединилась к нему в Монголии после разгрома армии Колчака и отступления.

Никакого штаба (в традиционном понимании) и прочей бумажной волокиты у Унгерна просто не было. Приказы он отдавал на словах (за редким исключением), а наказаний за любые проступки и ошибки было всего два: телесные истязания и смертная казнь. Со временем практически за любое прегрешение полагалась казнь.

Русским офицерам Унгерн не слишком доверял и третировал их особенно сильно. Среди его ближайших соратников, которым он давал высокие чины, почти все были выдвинуты из низших чинов. Он прекрасно понимал, что кадровые офицеры не будут мириться с его обхождением, так что никогда не выдвигал их слишком высоко. По свидетельству одного из приближённых Унгерна, однажды встал вопрос о назначении командиром одного из полков офицера, хорошо проявившего себя. Однако барон наотрез отказал, заявив, что тот "слишком грамотен".

"Он позорит русских офицеров"

С началом Гражданской войны Унгерн по приглашению Семёнова прибыл в Забайкалье. Красных там было очень мало, тем не менее вскоре обоим пришлось отступить в Манчжурию. Но затем уже большевики из-за незначительности сил покинули регион. Унгерн вернулся в Забайкалье, фактически став наместником Семёнова в Даурии. На протяжении двух лет Унгерн практически не вёл боевых действий, лишь изредка организуя антипартизанские рейды.

В конце 1919 года обстановка на фронте стала меняться. Большевикам удалось мобилизовать огромное количество людей в РККА и добиться перелома. Белые армии отступали, Колчак был выдан чехами.

Унгерн оставался в Забайкалье, но долго так продолжаться не могло. Опасность заключалась не только в наступающей РККА, но и в том, что каппелевцы отступали прямо в Читу. Отношения барона с деятелями белого движения, мягко говоря, были крайне скверными. По сути, кроме старого приятеля Семёнова, он никого не признавал. Белых офицеров он считал интеллигентскими слюнтяями и именовал их "сентиментальным пансионом колчаковских девиц".

Впрочем, они платили ему той же монетой, считая исключительным отморозком. "Безумный барон" — это одна из самых мягких его характеристик. Каппелевцы, отступавшие в Забайкалье, давно грозились при первом удобном случае предать его военно-полевому суду и вздёрнуть на суку за то, что позорит русских офицеров и дискредитирует белую идею.

Тем не менее в Забайкалье они были не в том положении, чтобы справиться со ставленником Семёнова. Попытки атамана свести остатки каппелевцев и азиатскую дивизию Унгерна в одну армию были встречены шумными протестами каппелевцев, не желавших находиться в одной армии с Унгерном. Генерал Лохвицкий заявил, что для него оскорбительно служить бок о бок с таким человеком.

Каппелевцы не были хозяевами положения, но были реальной силой, с которой приходилось считаться даже Семёнову. В Даурии, которую Унгерн уже покинул, они арестовали одного из сподвижников барона по фамилии Евсеев и приговорили к смертной казни. Спасло его только вмешательство Семёнова, который добился смягчения приговора.

Их давление было весьма сильным, а позиции Семёнова слабели. В конце концов Унгерн не нашёл ничего лучше, как самочинно покинуть Забайкалье, уйдя в Монголию с тысячей всадников.

В Урге в это время располагался китайский гарнизон. Попытка взять город штурмом провалилась, дивизия понесла тяжёлые потери. Их удалось восполнить только благодаря монголам. За несколько месяцев численность дивизии выросла до 5 тысяч человек. Второй штурм оказался успешен, китайцы бежали.

Монголы наградили Унгерна почётным титулом, однако реальной власти он не получил. Богом его тоже никто не считал. Трудно оценить, насколько искренне Унгерн верил в идеи воссоздания империи Чингисхана, великого азиатского похода на Европу, которые он высказывал в переписке с монгольской знатью. Вполне возможно, что он просто рассчитывал заручиться её поддержкой в своих интересах.

Однако этого ему сделать не удалось. Более того, ему стали тактично намекать, что пребывание его дивизии тяжким бременем ложится на местное население и пора бы ему уйти, несмотря на то что он всячески заигрывал с местным населением, в противовес этому третируя русскую диаспору города.

К концу жизни Унгерн стал весьма подозрителен и едва ли не в каждом русском видел потенциального большевика, которых он умел "определять на глаз". Унгерн разочаровался в европейцах и их культуре и теперь связывал все надежды с Азией. К азиатским солдатам своей дивизии Унгерн относился с чуткостью и вниманием, тогда как офицеров жестоко наказывал за любые провинности. В Урге ему пришлось мобилизовать большую группу бывших колчаковских офицеров, которые сумели добраться до Монголии в частном порядке.

Колчаковцев Унгерн не любил, поэтому стал ещё более подозрителен, чем раньше. Как отмечали даже самые верные его соратники, к 1921 году Унгерн окончательно погрузился в пучину безумной жестокости.

Барон, имевший очень серьёзные проблемы с дисциплиной во время службы в армии, теперь требовал от своих подчинённых идеальной дисциплины, которая поддерживалась телесными наказаниями и казнями. В отряде строжайше запрещалось употреблять алкоголь всем, кроме его самого доверенного лица — начальника контрразведки Сипайло, который пьянствовал открыто (во всяком случае, Унгерн об этом знал). Причина, по которой Унгерн проникся доверием к этому почти первобытному человеку, была проста. Сипайло работал в контрразведке Семёнова, но там прославился жестокостями и прочими сомнительными поступками, и в конце концов возроптали даже бывалые семёновцы. Его изгнали и пригрозили повесить, если вернётся. Идти ему было некуда: и красные, и белые казнили бы его при первой возможности. Единственным спасением стал Унгерн. Тот точно знал, что Сипайло будет верен, потому что бежать ему некуда и не к кому.

Последний поход

В конце мая 1921 года Унгерн объявляет поход на Советскую Россию. К этому времени монголы уже неоднократно давали ему понять, что он засиделся в Урге. 3500 бойцов Унгерна отправились в последний поход.

Вполне очевидно, что рассчитывать на успех 3,5 тысячи человек против 5,5- миллионной армии большевиков было безумием. В пропагандистских целях барон поднял на щит идею восстановления монархии и воцарения Михаила Николаевича (к тому моменту давно убитого большевиками). Трудно сказать, верил ли сам Унгерн в слухи о его смерти, во всяком случае, очевидно, что он рассчитывал на восстание в России.

Кроме того, Унгерн жил в абсолютном отрыве от реальности. Он совершенно не представлял себе настроений в России и даже не знал, что из себя представляет Красная армия. За три года войны он практически ни разу не столкнулся с регулярными частями РККА. В Забайкалье он действовал только против разрозненных групп партизан. Но в то время у большевиков не было в Сибири и Забайкалье своих людей и им приходилось пользоваться услугами весьма сомнительных элементов. Зачастую красные партизаны вербовались из дореволюционных преступников. А "дедушка сибирских партизан" Нестор Каландаришвили до революции имел тесные связи в воровском мире Сибири.

Дивизии Унгерна не удалось взять Троицкосавск. Но во втором сражении удалось разбить красный отряд у Гусиноозерского дацана. На этом успехи закончились. Большевики подтянули подкрепления — и отряду пришлось отступать обратно в Монголию, чтобы не оказаться в окружении.

Унгерн оказался в ловушке. Куда бы он ни пошёл, везде его ждал трибунал. В СССР его осудили бы как контрреволюционера, в Манчжурии это сделали бы китайцы за нападение на Ургу, а в Приморье власть была у каппелевцев, выдавивших Семёнова, и они тоже не упустили бы случая поквитаться с ним.

Унгерн решил идти на юг (по свидетельствам очевидцев — в Тибет), но всем было ясно, что поход будет гибельным. Это переполнило чашу терпения его собственных офицеров, которые решили разделаться с деспотичным командиром. Унгерн не очень хорошо относился к своим офицерам и всегда избегал называть их по званию, только по фамилии. А когда начались первые неудачи, стал вымещать злобу даже на своих любимцах из ближайшего окружения. Он жестоко расправился с несколькими уважаемыми офицерами, чем вызвал ропот среди остальных.

Бывшие колчаковские офицеры, которых он мобилизовал в Урге, были недовольны методами Унгерна. Особенно после того, как тот приказал расправиться с Николаем Казагранди под смехотворным предлогом, будто бы он тайный большевик. При этом Казагранди, в отличие от отсидевшегося в Даурии Унгерна, все три года провоевал на фронтах Гражданской войны. Не исключено, что истинной причиной казни стало подозрение Унгерна, что офицеры будут более лояльны харизматичному Казагранди.

Большинство офицеров устали от Унгерна и его бессмысленной жестокости. Возник план свергнуть командира и уйти в Манчжурию. В обеих бригадах, на которые была разделена дивизия, зрел заговор. В первой бригаде он был успешен, её командир — ближайший сподвижник барона Резухин — был убит. На Унгерна также было совершено покушение, но он сумел уйти невредимым. Сев на коня, барон помчался к монголам, верность которых казалась ему абсолютной. Однако те связали командира и повезли к офицерам. Но по пути наткнулись на конный разъезд красных. Так Унгерн и попал в плен.

Лично Лениным было принято решение провести показательный процесс и расстрелять Унгерна, соответствующую инструкцию он передал в Новониколаевск. Обвинителем на процессе выступал тогда ещё не очень известный Ярославский — будущий главный безбожник СССР. Процесс был весьма коротким, Унгерна обвинили в терроре против населения, контрреволюционных деяниях и работе на японскую разведку. Со всеми обвинениями подсудимый согласился, кроме последнего. 15 сентября в Новониколаевске состоялся суд, закончившийся вынесением смертного приговора. В тот же день Унгерн был расстрелян.

Унгерн, несомненно, стал одной из самых экзотических фигур Гражданской войны. Пожалуй, он был единственным из военачальников, которого свои боялись гораздо больше, чем чужие. Хотя бы потому, что серьёзными боевыми действиями (за исключением штурма Урги) барон за всю войну не отметился, тогда как в его отряде и на территориях, контролируемых им, процветал жестокий террор. К тому же численность его отряда, на протяжении войны колебавшаяся от 1 до 3,5 тысячи человек, была настолько мала даже по меркам той войны, что вряд ли противники могли опасаться его всерьёз. Деникин, Колчак, Юденич, Врангель действительно пугали большевиков, одерживали победы и в определённые моменты были очень близки к успеху. Унгерн всю войну просидел в далеком Забайкалье с небольшим отрядом, затем ушёл в Монголию, откуда предпринял самоубийственный поход, не принёсший даже локальных успехов.

На суде обвинители стремились представить его типичным представителем дореволюционной аристократии, в духе классового подхода. Но это было нелепостью, учитывая его образ жизни и взгляды. Этот остзейский немец с душой дикого хунхуза совершенно не вписывался ни в какие рамки. Для многих белых офицеров он был безумцем, утратившим человеческий облик. Для красных — аристократом-мракобесом. Для зелёных — слишком жестоким с подчинёнными. Поэтому неудивительно, что его личность до сих пор вызывает огромный интерес, хотя его реальная роль в российской Гражданской войне довольно незначительна, в отличие от Монголии.

|

Метки: унгерны |

«Жизнь отдай родине, честь – никому» |

«Жизнь отдай родине, честь – никому»

Великий русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин начинал свою масштабную деятельность на благо Отечества на посту Гродненского губернатора.

СУДЬБОНОСНАЯ ДУЭЛЬ

В истории есть знаменательные судьбы, которые поражают своей предопределенностью - словно человек всю жизнь неуклонно следовал некоему высшему предназначению. Это судьбы людей цельных, твердых в своих убеждениях, искренне верящих в добро и справедливость. Таким был и Петр Аркадьевич Столыпин – человек, который, будучи поставлен на службу закону, тем не менее, часто повторял, что «честь превыше людских законов».

Как правило, такие личности обречены на нелегкий, поистине крестный путь. И – трагическую смерть. Их мужество и бесстрашие сочетаются с непримиримостью к подлости, корыстолюбию и низкопоклонству. А значит, они постоянно «подставляются под пулю» - как в переносном, так и в самом прямом смысле слова.

На Петра Аркадьевича за девять лет его пребывания на высших должностях Российской Империи было совершено 11 покушений. Во время этих терактов вокруг Столыпина погибли даже не десятки, а сотни людей. Последнее, киевское покушение, стало роковым для русского реформатора…

Но даже если предположить, что Столыпин в какой-то момент жизни отказался бы от чиновной карьеры, решил просто заниматься хозяйством в своем имении, то, тем не менее, можно с большой долей вероятности утверждать: он все равно рано или поздно отдал бы свою жизнь в лобовом столкновении за правду, за честь дворянина и гражданина.

«Береги честь смолоду» - это сказано о Столыпине. Собственно говоря, именно это врожденное кредо Петра Аркадьевича и привело его на вершины российской власти. В частности – на должность Гродненского губернатора, каковым он стал в неполных сорок лет (в то время – самый молодой из всех губернаторов империи). Как же это произошло?

Старший брат Петра Аркадьевича, Михаил Столыпин, был блистательным прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка, этаким русским вельможей (а надо сказать, что по родословной династия Столыпиных восходит аж к великому князю Рюрику). Шел 1882 год, Петру только что исполнилось двадцать лет, когда брат посватался к фрейлине императрицы Марии Федоровны – Ольге Борисовне Нейдгардт. И, как следовало ожидать, получил от родителей девушки согласие на брак.

Дело было в Петербурге, Петр учился тогда на втором курсе прославленного Петербургского университета. К слову сказать, выбрал он вовсе не престижный факультет, как, например, юридический, а, вопреки ожиданиям родственников, довольно «приземленный» физико-математический. Столыпин еще с гимназической скамьи отдавал предпочтение точным наукам, а вот что касается гуманитарных дисциплин, то их он знал, прямо скажем, посредственно – в аттестате сплошь одни троечки… Включая, кстати, Закон Божий, хотя Столыпин всегда слыл примерным прихожанином.

Преподавателем химии в Петербургском университете был Дмитрий Иванович Менделеев, который всячески выделял Столыпина из числа прочих студентов. Сохранилось свидетельство о том, как Менделеев принимал экзамен у будущего реформатора. Вопрос – ответ, еще вопрос – еще ответ… Постепенно проверка знаний перешла в научную дискуссию, Дмитрий Иванович словно забыл, где они находятся. Спохватился: «Боже мой, да что ж это я? Ну, довольно, пять, великолепно».

Столыпин, еще будучи студентом, получил степень кандидата наук (в то время она называлась несколько иначе: кандидат физико-математического факультета), и Менделеев всячески склонял его остаться преподавателем в университете. Постепенно эта идея стала нравиться Петру Аркадьевичу… И вполне могла бы Россия не получить Столыпина в качестве одного из главных своих деятелей начала ХХ века, стань он ученым мужем, профессором…

И стал бы. Если бы не история с братом.

Итак, день свадьбы Михаила Столыпина и Ольги Нейдгардт назначен на конец сентября 1882 года. Ничто не предвещает скандала, и вдруг в ситуацию вмешивается завзятый дуэлянт князь Иван Шаховской. Дело в том, что его племянница какое-то время была в любовных отношениях с Михаилом Столыпиным, и Шаховской прилюдно обозвал ее… гм… соответствующим словом. На беду, при этом присутствовал и лейб-гвардии прапорщик, которому оставалось три дня до свадьбы с Нейдгардт. И почел Михаил Столыпин своим долгом вступиться за поруганную (им же!) честь бывшей возлюбленной.

Только, увы, Шаховской стрелял гораздо лучше…

После дуэли смертельно раненный Михаил Столыпин прожил еще два дня. Возле его одра сидели Ольга Нейдгардт и брат Петр. Согласно семейной легенде, умирающий Михаил соединил их руки, и молодые люди стали женихом и невестой. Свадьба состоялась через два года (в то время было принято выдерживать траур), а еще через год, в 1885-м, у молодоженов родился их первенец, дочь Мария. Всего у супругов будет пять дочерей и один сын.

Некоторые исследователи жизни Столыпина высказывают предположение, что его брак с Ольгой Борисовной был вызван гипертрофированным чувством долга перед умирающим братом, желанием замять скандал вокруг имен Нейдгардт и княжны Шаховской. Другие утверждают, что между Петром и Ольгой вспыхнула страсть…

Скорее всего, здесь соединились оба фактора – и любовь, и долг. Кстати, вся дальнейшая судьба Столыпина как раз и являет собой неразрывное сочетание этих душевных устремлений Петра Аркадьевича: любовь к своему призванию, к Отечеству неизменно сопровождалась у него обостренным чувством долга. А долг он понимал как необходимость отдать свою жизнь за процветание Родины. Петр Аркадьевич со всей непреложностью понимал, что он обречен на гибель от рук террористов. Об этом говорят дневники Столыпина, где он, в частности, пишет: «Я буду убит, и буду убит охраной» (так оно и произошло: его убийца, Дмитрий Богров, служил в Киевском охранном отделении осведомителем). А завещание Петра Аркадьевича, написанное задолго до смерти, начиналось словами: «Погребите меня там, где я буду убит». Во исполнение этого завещания Столыпина похоронили в Киево-Печерской лавре.

Что же касается дальнейшей семейной жизни супругов Столыпиных, то она прошла счастливо и безоблачно. Не сохранилось никаких свидетельств ни о ссорах, ни о изменах. До конца дней Петр Аркадьевич писал жене любовные письма, словно они оставались юными влюбленными: «Для меня Ты и дети – всё, и без вас я как-то не чувствую почвы под ногами».

Так почему же Петр Аркадьевич все-таки не стал профессором Петербургского университета? Тому есть несколько причин, однако, видимо, наиболее весомой стала дуэль Столыпина с тем же князем Иваном Шаховским. Считалось, что профессор не может подавать столь дурной пример своим студентам. К тому же, и формально дуэли в империи были запрещены под страхом потери службы.

Эта дуэль произошла в 1883 году, за год до свадьбы Столыпина с Нейдгардт. Петр Аркадьевич был искренне убежден, что неправой стороной в поединке Шаховского с Михаилом Столыпиным был князь, и потому гибель брата нельзя считать заслуженной и справедливой.

А как же закон, запрещающий дуэли? Петр Столыпин остался в истории как человек, свято чтивший букву закона и безжалостно каравший своих подчиненных за малейшее отступление от этой буквы. И вдруг – такое…

«Закон выше всего, а честь – превыше всего!» - так ответил Столыпин впоследствии на подобный упрек, когда, уже будучи председателем совета министров, прямо на заседании Государственной думы вызвал на дуэль наглого депутата, посмевшего назвать виселицу «столыпинским галстуком». Насмерть перепуганный депутат тут же при всех извинился.

А в 1883-м Петр Аркадьевич разыскал Ивана Шаховского в Пятигорске. Чтобы дуэль состоялась наверняка, он прилюдно бросил в лицо князя стакан с нарзаном. Шаховской чувствовал свою вину в смерти Михаила Столыпина и потому вовсе не горел желанием отправить на тот свет еще одного брата (и, кстати, еще одного жениха Нейдгардт). Но публичное оскорбление требовало сатисфакции, и поединок был назначен.

Результат - Петр Столыпин получил тяжелое ранение правой руки (был перебит нерв), а Шаховского пуля поразила в грудь навылет. Скорее всего, итог дуэли был бы иным, куда более плачевным для студента Столыпина, но судьба благоприятствовала будущему реформатору: во всем Пятигорске не нашлось пары дуэльных пистолетов Лепажа, к которым привык князь, и потому противники стрелялись из личных браунингов. А уж свой-то браунинг Петр Аркадьевич освоил достаточно хорошо.

Иван Николаевич Шаховской умер год спустя от туберкулеза, и, по-видимому, течение болезни было ускорено полученным ранением легкого. А Петр Аркадьевич вместо ученой карьеры выдвинулся по линии местного самоуправления. В начале 1889 года, не будучи еще и двадцати семи лет от роду, он стал предводителем дворянства Ковенского уезда.

СТАРТ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Здесь, неподалеку от Ковно, было родовое поместье Столыпиных «Колноберже», где маленький Петя провел детство. Отец за долгие годы оброс в уезде нужными связями, и потому Петр Аркадьевич легко вошел в местное общество. Тогда по всей империи ширилось поветрие: назначать на ответственные должности местных помещиков. И эта зародившаяся при Александре III традиция себя очень даже оправдывала.