Почему Ярославовых при Павле I защищал Мальтийский крест (Орден св. Иоанна Иерусалимского)? |

Почему Ярославовых при Павле I защищал Мальтийский крест (Орден св. Иоанна Иерусалимского)?

© Наталья Ярославова-Чистякова

2 июня, 2010 года, Санкт-Петербург

-

Павел I со знаками Мальтийского ордена -

Сын Павла I - П.Д. Соломирский, сводный брат Александра I и Николая I -

Правнучка Павла I и А.А.Ярославовой - А.Н. Соломирская -

А.Г.Бобринский - двоюродный брат сыновей Т.Ф.Ярославовой -

Фаворит Екатерины II - Платон Зубов -

Тот, кто похож на Хранителя Тайн и Списка

Практически сразу после смерти Екатерины II и коронации Павла I флигель-адъютантом нового императора России стал сын Марии Михайловны Ярославовой (Черевиной), кавалер ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест) - Дмитрий Петрович Черевин. Произошло это 6 (17) ноября 1696 года («Ярославовы: генералы, губернаторы и масоны ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест)»).

И уже буквально через три месяца, 30 января 1997 года, Николай Иванович Аксаков - отец Анны Николаевны Ярославовой, урожденной Аксаковой, был назначен Павлом I Ярославским вице-губернатором. Вскоре он стал Ярославским губернатором, а затем передал свою губернаторскую должность «по наследству» своему сыну и родному брату А.Н.Ярославовой - Михаилу Николаевичу Аксакову, что произошло в 1799 г. Вот так, на первый взгляд неожиданно, с приходом на престол России Павла I, Ярославовы - Аксаковы взяли «под контроль» Ярославскую губернию, а затем Вологодскую, в лице Александра Николаевича Ярославова, похороненного рядом с князьями Углицкими, под Киликиевский крестом (Кикн, сын Киликии - Лебедь, «Аполлоновы Лебеди»).

Как уже ясно из сказанного выше, эта статья посвящена на первый взгляд необъяснимому взлету Ярославовых при императоре «мальтийце» Павле I - Великом магистре «Мальтийского ордена» («Иерусалимский орден госпитальеров»), официальное полное название которого «Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты». Спустя сто лет внук Павла I - Д.П.Соломирский стал супругом внучки Александры Ярославовой - В.Н. Клементьевой. В этом браке родилась дочь Анна Дмитриевна Соломирская, соединившая в себе гены Ярославовых и императора Павла I.

Поскольку я начала обсуждать эту тему, то соответственно наступило время открыть и вторую часть моего общего Сна с М.М.Ярославовой, о которой меня часто спрашивают. Я действительно «закрывала» какое-то время некоторые сюжеты этой загадочной истории, потому что не знала какое толкование им дать. Сейчас знаю.

Речь идет о необычном Сне, который я увидела в середине 90-х, а затем, спустя почти 15 лет, услышала этот же сон в «Письмах из провинции» Марии Михайловны Ярославовой, что описано мною в главе: «Помни имя свое: Фантом Ярославовых и Черевиных в «Малой Третьяковке» усадьбы Нероново…»).

Подобный же необычный сон снился Елене Рерих, предком которой был масон М.И.Кутузов (Е.И.Рерих).

История о снах Елены Рерих (УруСвати) описана в одноименной публикации «Елена Рерих», начинающейся со слов: «Она была красивой. Но не любила сниматься или позировать. Считала, что прекрасно истинное «я» человека, то бессмертное космическое зерно, которое меняет свои физические оболочки».

Это замечание имеет большое значение в настоящем разговоре. Потому что, близкие, к процитированному, слова сказала Марина Цветаева, когда она с упоением читала «Семейную хронику Аксаковых»: «Это спасение, это путешествие внутрь себя, в свой единственный дом - душу».

Автор этой «Семейной хроники воспоминаний» (книги жизни, духовного завещания) - Сергей Тимофеевич Аксаков - отец знаменитого славянофила-публициста Ивана Сергеевича Аксакова. Оба они представляют, так называемую, башкирскую ветку Аксаковых.

Супругой С.Т. Аксакова, по данным потомков Аксаковых, была Ольга Семеновна Заплатина - дочь генерала Заплатина и полоненной им знатной турчанки из рода турецких эмиров - прямых потомков пророка Мухамада:

«Три экспедиции посылали из Турции, с той целью, что найти и вернуть в пленницу. Настолько это был известный род, и настолько это было важно для Турции».

Но сделать это не удалось… Знатная Турчанка стала женой генерала Заплатина. Более того, получается так, что гены пророка Мухамада проявились в таланте С.Т.Аксакова и И.С.Аксакова, его сестер и братьев, а также - в их потомках. В этом браке было 14 детей, но аксаковский род продолжился только по линии Г.С.Аксакова.

Тот факт, что один из Аксаковых (отец А.Н.Ярославовой) в XVIII веке сделал карьеру губернатора, особо выделяется в родословии Аксаковых, также как и достижения его сына М.Н.Аксакова («Аксаковы»).

А.Н. Аксаков с супругой похоронен в Ярославском Толгском монастыре.

Вторым губернатором из Аксаковых, много позже, стал Григорий Сергеевич Аксаков. Если точно следовать его биографии, то « В июне 1850 г. Григорий Сергеевич получает назначение в Петербург. С апреля 1852 по 1853 г. - назначен вице-губернатором Оренбургской губернии и служит в Уфе. В июле 1853 г. Г.С.Аксаков подает прошение об отставке и отправляется за границу. В ноябре 1855 г. назначен вице-губернатором в Самару. С 23 января 1861 по 1867 гг. он Гражданский губернатор сначала Оренбургской, а потом Уфимской губернии».

За сто лет до описанного события, вице-губернатором в Уфе был П.Д. Аксаков, который сменил на этой должности первого вице-губернатора Уфимского уезда с очень хорошо знакомой мне фамилией Воейков, упоминаемой в родословной росписи М.И.Ярославова. Дочь М.И.Ярославова - Евдокия Михайловна Ярославова вышла замуж за Григория Александровича Воейкова - курского вице-губернатора (1788-1796 г.г. www.pseudology.org), а их дочь Елена Воейкова во втором браке стала Еленой Пушкиной.

Пути башкирских Аксаковых и Ярославовых уже не однажды загадочно пересекались, хотя нам удавалось десятки раз проходить мимо этих фактов. Могу предположить, что Аксаковы даже об этом знали. Ведь в их родословии упоминается Анна Аксакова - Ярославова. Но они занимались исключительно Аксаковыми. А я вот только сейчас подошла к тому, что в крови некоторых Ярославовых, не исключаю даже - башкирской ветки, есть гены Аксаковых.

Родство Ярославовых и Аксаковых, упоминается в Поколенной росписи (поколение XXIV), автором которого является тот самый Руммель, чья неопубликованная работа «Князья Ярославовы. Потомки Рюриков» хранится в архивах русского генеалогического общества». («Древний Дворянский род Аксаковых»).

Однако для того, чтобы понять, всю эту историю с неожиданным выдвижением на видные позиции Ярославовых и Аксаковых при императоре Павле I, надо вернутьcя к «Бою Титанов» за пост губернатора Ярославской губернии, начавшемуся во времена Екатерины II.

До своего «взлета» в карьере при Павле I, Н.И.Аксаков в 1785 году был назначен председателем Ярославской палаты гражданского суда. Близкую по названию должность имел при Екатерине II и муж его дочери Анны - Николай Ярославов. Он был председателем судебной палаты Ярославля. Вероятно, в этом случае также имело место движение должностей «по наследству» среди родственников. В этом контексте обращу внимание на то, что должность Ярославского вице-губернатора при Аксаковых (с 1793 по 1797 год) занимал М.И.Голицын. Спустя четыре года, в 1801 году, М.И.Голицын стал Ярославским губернатором и был им до 1817 года. В эти же годы его брат Александр Голицын оказался в фаворе у Александра I, тогда как при Павле I он высылался из Петербурга. Позже брат - А.Голицын стал Президентом «Библейского общества».

Как уже сказано, такому, на первый взгляд, неожиданному возвышению Аксаковых и Ярославовых в Главы Ярославской и Вологодской губерний, предшествовала многолетняя схватка между Николаем Ярославовым - мужем А.Н. Ярославовой и прежним ярославским (вологодским) губернатором Е.П.Кашкиным, руководившим этими губерниями с 1788 по 1793 год. Конфликт Ярославова и Кашкина несколько раз разбирался не только Сенатом, но и Императрицей Екатериной II. На стороне Ярославова выступал последний фаворит царицы Платон Зубов и Г.Р. Державин. Да и сама Екатерина II не могла не знать фамилию Ярославовых. Ведь её сын А.Г. Бобринский от Григория Орлова был двоюродным братом сыновей полковницы Татьяна Ярославовой от Федора Орлова, родного брата Григория.

Здесь актуально сделать небольшой экскурс в современность: «В 1973 году граф Николай Бобринский, живущий в США, торжественно учредил собственный орден госпитальеров в церкви Организации Объединенных Наций. Бобринский считал, что он единственный, кто имеет право возродить православную ветвь ордена, поскольку является прямым потомком Павла I и Екатерины II.В 1992 году Патриарх Алексий II благословил орден Бобринского, получив, правда, от него «категорическое заверение, что организация не имеет ничего общего ни с римско-католическим орденом, ни с масонством». Затея эта закончилась неудачей. В 2006 году с разоблачением самозваных орденов России выступил на научной конференции в Приоратском дворце в Гатчине (построенном архитектором Н.А. Львовым) Петер Канизиус фон Канизиус …(«Мальтийский орден в России: история и самозванцы»). Данные настоящей статьи, приведенные ниже, указывают на то, что Петер Канизиус фон Канизиус, похоже, слегка лукавил. Мальтийский орден в России действовал и после 1817 года. И активная роль в его деятельности принадлежала Ярославовым …

В публикациях о современных «ветках» Мальтийского креста Павла I упоминается Орден Святого Иоанна Иерусалимского (ОСИ). Это Орден рыцарей-госпитальеров с тремя штаб-квартирами - во Франции, Испании и США. Считается, что к этому Ордену принадлежат господин Потанин - бывший партнер М.Прохорова и господин Игнатьев, возглавляющий Центральный банк России. Что касается М.Прохорова,то С.Белковский относит его к «посвященным». Скорее всего, речь идет об этом же самом «Мальтийском ордене» и ОСИ.

Сама Екатерина II масонов не жаловала, так как в своем труде о «Шамане Сибирском» Екатерина II сравнивала масонское учение с шаманскими фокусами. Скорее всего, такое отношение было обусловлено той «пеной», которая взбивается в предбанниках масонства, вследствие его полной засекреченности. Хотя сами «Масоны считают себя последователями строителей храма царя Соломона, Хирама, о котором упоминает Библия (III Кн. Царств)».

Но вернемся к дворцовой «схватке бульдогов» времен Екатерины, в связи с делом Ярославова.

История скандала вокруг Ярославова, в который была вовлечена императрица Екатерина, хорошо описана в «Записках Гавриила Романовича Державина», одновременно большого друга С.Т.Аксакова.

Цитирую:

«Державина, который, пришед, увидел императрицу, в чрезвычайном гневе выступившую, так сказать, из себя. Она кричала, засучив руки: «Как, Сенат идет против моих учреждений, я ему покажу себя!» Державин взглянул на нее с удивлением. Она тотчас спохватилась (как и несколько раз подобное случалось) и, понизив голос, сказала: «Сенат по известному тебе Ярославову делу нападает на ярославского генерал-губернатора Кашкина». - «Да ведь это дело. Государыня, - ответствовал Державин,- несколько раз рассматривано было в Совете». (Это то самое, за которое, как выше видно, браны были ответы с генерал-прокурора, обер-прокурора и обер-секретарей.) «Как в Совете?» - возразила она. «Так, Государыня!» Она, тотчас утихнув и переменя лицо, сказала: «Поди,за мной». Вошедши в кабинет, села за свой письменный стол, приказала сыскать дело.

«Да что, разве ты оправдываешь Ярославова?» (помещика, который подозреваем был в ведении разбоя одного мещанского дома людьми его и в приеме воровских вещей). - «Нет, Государыня,- Державин сказал, - я его не оправдываю; но генерал-губернатор, в противность законов ваших, вторичными допросами, под истязанием людей его, извлек от них противные первым показания, по которым его теперь и делают участником того разбоя».- «Хорошо ж, - сказала она снисходительно, - скажи Терскому, чтоб он не писал того указа, который я ему приказала; а доложил бы мне завтра, как приедем в Петербург».

Екатерина II хотела слыть просвещенной императрицей. Речь же, как видим, шла о фальсификации доказательств со стороны губернатора Кашина. А в просвещенном судопроизводстве, при выявлении фактов фальсификации доказательств стороной дела, все прочие доводы таких лживых субъектов более во внимание не принимаются, что и объясняет решение Екатерины после разговора с Г.Р. Державиным.

Однако, упомянутый «крючкотворец» Терский, которому Державин передал новые указания императрицы Екатерины II касательно Ярославова, оказался большим дворцовым интриганом и манипулируя редакцией Указа, фактически, подал Екатерине на подпись документ, прямо противоположный по содержанию тому, какой она приказала подготовить. Державину тут же обер-секретарь Ананьевского доложил о прямо противоречащих друг-другу указаниях: «Прежде за то с нас брали ответы, что мы не по точной силе учреждения и прочих законов делали предписания по Ярославову делу. Мы, дав ответы, исправились и поступили как должно; но ныне по жалобе генерал-губернатора по тому же самому делу последовал именной указ совсем в отмену первого».

«Тут Державин увидел, что Терский государыню обманул… Поехал и Зубову, объяснил ему, в чем были подьяческие крючки Терского и неразумие или неправомыслие Совета, коим он покровительствовал генерал-губернатора, угнетавшего чрез меру Ярославова. Зубов слегка объяснил каверзы сии императрице, и тот же день послан к Кашкину указ, чтоб он не въезжал в Ярославскую губернию, где то дело производилось, до решения оного в палате уголовного суда или, лучше, до отсылки оного на ревизию в Сенат, ц тех мыслях, что он, не будучи лично в Ярославле, не осмелится письменно делать каких-либо внушений судьям на пагубу Ярославова».

Упоминаемый в цитируемых «Записках» некто Зубов - это фаворит Екатерины II Платон Зубова, с которым был дружен Г.Р. Державин.

Хотя Ярославов, судя по историческим документам, был хорошо знаком с отцом фаворита Екатерины графом Александром Николаевичем Зубовым, ещё до того, как за него вступился Г.Р.Державин.

Описывается это так: «В сентябре 1792 г. на этой почве возникло другое дело, не менее скандальное, чем первое, сильно поколебавшее положение при дворе самого фаворита. Некий Ярославов, отрешенный от должности за противозаконные поступки, был отдан под суд. Приехав в Петербург, он (Ярославов) купил покровительство Зубова и добился пересмотра своего дела в Сенате. Сам Ярославов был оправдан, а судьи признаны виновными. Но дело раскрылось, и Екатерина, сильно разгневанная, отменила решение, выразив неудовольствие Сенату. Несмотря на свою печальную репутацию, Зубов, благодаря сыну, одновременно с ним, вместе с другими сыновьями был возведен в графское достоинство в 1793 г.». Такие сведения приведены в биографии Графа Александра Николаевича Зубова.

Изложена «История Ярославова» в биографии Зубова, как видим, не совсем точно. «Записки Г.Р.Державина» вызывают у меня большее доверие. Её финал Г.Р.Державин описывает так: «Однако же таковая предосторожность от гонения генерал-губернатора (запрет Кашкину на въезд в губернию)) не спасла бы Ярославова, ежели б дело, по разногласию второго департамента, не вошло в рассмотрение общего собрания при императоре Павле Первом… и ежели б Державин, будучи уже сенатором, не присутствовал по сему делу в общем собрании и не дал защитительного своего мнения Ярославову, на что и прочие гг. сенаторы все согласились».

После всей этой истории, «много лет угнетавший Ярославова губернатор Кашкин» вылетел со своей должности навсегда. Финал его был бесславен. А рассказ о его плачевно закончившихся интригах против Ярославова существенно «улучшил» его биографию: «В 1790 году Евгений Петрович получил чин генерал-аншефа. Однако в любимом губернатором Ярославле произошло событие, навсегда погубившее служебную карьеру Кашкина. Некий помещик Ярославов за свои дела был отдан губернатором под суд и отстранен от должности. Не желая мириться с этим, Ярославов отправился в Петербург и, подкупив отца фаворита императрицы Платона Зубова, подал в Сенат просьбу о пересмотре дела. И вышло (чего только не бывает в Российском правосудии), что он сам ни в чем не повинен, а оказались виновными судьи. В результате Сенат оправдал Ярославова, а его судьи были уволены со службы. Кашкину же был сделан выговор. Евгений Петрович немедленно отправился в Петербург просить справедливости у императрицы. Екатерина II отменила решение Сената, дело было отправлено на пересмотр, Кашкину же строжайше запрещено было вмешиваться в ход следствия и даже находиться в Ярославле до полного разрешения этого дела. Так он приобрел врага в лице могущественного Платона Зубова. Следствие затянулось на долгий срок, Евгения Петровича мучила неопределенность его положения. Он поселился в Вологде. Там он пишет покаянное письмо П. Зубову и принимает предложенную ему должность губернатора тульского и калужского, хотя это считалось явным понижением. (Е.П.Кашкин).

Как выяснилось, этот скандал нашёл отражение не только в биографии Е.П.Кашкина, но даже в биографиях судей, которым хорошо «поддали» за то, что они сначала приняли в отношении Ярославова неправосудное решение, основанное на фальсифицированных доказательствах.

Знакомство Ярославовых с Зубовыми имело какую-то давнюю историю.

Ещё в первой своей статье «Театр жизни дворян Ярославовых: Вологда - Архангельское» я упоминала такую фигуру, как подполковник М.М.Зубов, обещая вернуться к ней.

М.М.Зубов, что видно из описания, был близок к семейству Алексея Тихоновича Ярославова. А вот сыновья этого М.М.Зубова похоронены на кладбище Спасо-Прилуцкого монастыря, рядом с церковью Дм.Прилуцского, где находятся захоронения князей Углицких и А.Н.Ярославова - предводителя Вологодского дворянства, сына «скандального» Николая Ярославова и А.Н.Аксаковой (Ярославовой). Там,в частности, похоронен Зубов Алексей Михайлович (род. 25 мая 1831 г. ум. 6 янв. 1893 г.) и Зубов Николай Михайлович (род. 10 окт. 1835 г. ум. 20 янв. 1902 г.). Такие захоронения указывают косвенно на то, что Николай Ярославов с сыном принадлежат к тому же роду Ярославовых, к которому принадлежал и А.Т. Ярославов, а также и его отец боярин Тихон Михайлович Ярославов, и дед Михаил Ярославов.

Однако,обращу внимание, и позже, уже в 1887 году фамилии Ярославовых и Зубовых упоминаются рядом, вот в такой Записи: Жених: «личный почётный гражданин Пётр Иванов Зубов, православного вероисповедания, первым браком.

Невеста: «ярославская мещанская девица Анастасия Николаева Тюрина, православного вероисповедания, первым браком.

Поручители по жениху: «коллежский регистратор Аполлинарий Алексеев Ярославов и коллежский секретарь Николай Ильин Ширяев;

по невесте: крестьянин Пошехонского уезда села Исакова Яков Сергеев Большаков и отставной унтер-офицер Михаил Николаев Дембовский».

Аксаковы вообще состояли в прямом родстве с Зубовыми, что не менее интересно. Матерью С.Т. Аксакова - автора «Семейной хроники воспоминаний» была урожденная Мария Николаевна Зубова («Новые хронологические сведения по истории семьи Аксаковых-Зубовых»).

Как бы то ни было, но благодаря Великому магистру «Мальтийского креста» Павлу I и фаворитам императоров, Ярославовы во второй половине 18 века и в начале 19 века стали отчасти восстанавливать свои позиции.

Вывод о внезапном возвышение Ярославовых после долгой опалы именно при императоре Павле I, возглавившем Орден Иоанна Иерусалимского (Мальтийского крест) становится все более явным, по мере восстановления истории рода Ярославовых («Ярославовы-Голицыны тайны из табакерки в Архангельском»).

И конечно возникает вопрос: Почему Орден Иоанна Иерусалимского, де факто, поддерживал Ярославовых, чья фамилия тождественна сын Ярославов и Ярославич, на что обращают внимание многие источники?

Как могут быть связаны с «Мальтийским Крестом» Ярославовы, чья история близка, скорее, к белозерским старцами, чем к масонам?

Я много раз задавала себе этот вопрос. Но если вспомнить линию Можайск - Белое озеро, а также историю Можайского Никольского храма, который сначала строил Андрей Большой Углицкий, а потом перестраивали те, кто владеет «тайнами зодчих и секретами возведения готических соборов и замков», то начинает просматриваться единая логика в том, что происходило в 18-19 веках и ранее. Во всяком случае, и масоны, и заволжские старцы обращают свои взоры к Афону и Храму Соломона, и это их роднит. Изучая историю Можайского Никольского храма я обращалась и к исследованиям В.Куковенко, в частности, к его книге «Масонская архитектура и масоны Можайска». Внимательно изучая резной лик иконы Николы Можайского В. Куковенко высказал гипотезу о том, что на этой иконе может быть изображен Бернар Клервоский, стоявший у истоков ордена цистерцианцев, автор первого Устава для духовно-рыцарских орденов (тамплиеров), сыгравший огромную роль в подготовке второго Крестового похода. Таким образом, В.Куковенко также видит тесную связь между тамплиерами и Можайском. А дальше путь идет на Белое озеро.

Итак, тамплиеры и старцы Северной Фиваиды (Белозерья) не столь уж далеки друг от друга, как это может казаться тем, кто не вникал глубоко в тему.

И в этом их родстве, полагаю, разгадка той самой, «недостающей» второй части моего Сна, которая вызывает много вопросов.

Упомянутый Сон я начала рассказывать в статье «Помни имя свое: Фантом Ярославовых и Черевиных в «Малой Третьяковке» усадьбы Нероново…»).

И можно было бы относится к нему, как к сказке, но совпадение этого Сна с содержанием «Писем из провинции» Марии Михайловны Ярославовой, где она описывает этот же миф о Прародительнице рода, заставляет задуматься о том, существуют ли в действительности Списки- Свитки, о которых сказано ниже.

Сюжет про Списки я действительно закрывала, не будучи уверена в том, что он будет понятен, без предварительной преамбулы.

Скорее, это часть даже не вторая, а первая, потому что Сон начинался с того, что к двери моего дома подошел человек и его вид ошеломил меня. Это был человек из прошлого. Человек, который давно находится в пути и впереди у него дальняя дорога. У него были длинные черные кудрявые волосы до плеч и борода, скрывающие наполовину лицо. Шляпа на голове. Сегодня бы я сказала, что его голова выглядела, как голова раввина. Но тогда, в середине 90-х, я была слишком далека от знакомства с раввинскими образами. И восприняла его как человека с Востока. На нем были черные пиджак и брюки. Не с иголочки, а как у человека в пути. Он был ростом 180-185, плотный с небольшим животиком. Около 90 килограмм. Возраст 40-50 лет. В руках у него были Списки (свиток), в изучение которых он был погружен. Он пришел к моему дому по этому Списку, потому что я значилась в нем. По моим ощущениям там было около 70 фамилий или родовых ответвлений. Но процентов 70 из них он уже обошёл и проверил, не найдя того, кого он ищет. На его лице было написано отчаяние. Шансов найти искомого человека было все меньше, а поиск этого человека был для него вопросом жизни и смерти. И времени у него не было. Он спешил. Руки его вздрагивали от волнения. Не желая представляться, поскольку я не знала мотива и цели его поиска, спросила у него: зачем ему хозяйка дома? И вот тогда он рассказал мне историю о могущественной женщине, которая спасла наш род, а также о том, что им нужно вернуть долг потомкам этой женщины. По этой причине он уже много лет ищет того конкретного человека из Списка, которого может определить по каким-то одному ему ведомым знакам. Было такое впечатление, что ему заранее известно, что в именно в это время, много веков спустя, родится тот человек, которого он ищет. Тема «проклятья на крови», от которого нужно избавиться его роду и которое было главной движущей силой его фанатичного поиска (так мне показалось), не вызвала у меня желания называть свое имя. Я не готова была к таким новостям, не готова была к тому, что оказалась в каких-то Списках и, тем более, не знала: смогу ли я справиться с тем «долгом», который они хотят вернуть и считают большим состоянием. Состоянием, которое им не принадлежит и которое они удерживают уже сверх оговоренного в древнем обете времени. Долг, со всей очевидностью, был чем -то обременен. И я помню всю гамму этих переживаний. Я была на сто процентов уверена, что могу его пока отправить вести поиск по оставшейся части Списка, заведомо зная, что мимо он не пройдет. Ведь ему надо было проверить всех! Я не была готова, даже теоретически, принять то, что хотел отдать Хранитель тайн.

Напомню. Это был Сон. И мне в этом Сне нравилась часть про могущественную женщину. В моем восприятии, меня ничего не торопило. Ведь торопились те, кому надо было найти человека в Списках для передачи долга через века. Но вот после того, как я услышала свой же Сон, «из уст» Марии Михайловны Ярославовой, жившей за 200 лет до меня, и изложившей его в «Письмах из провинции», то задумалась об обязательствах нашего рода. Возможно, я не все правильно истолковала и воспроизвела.

К тому же жизнь в последующие годы складывалась так, что она не позволяла мне расслабляться в контексте моего личного родового поиска и изучения история рода Ярославовых.

Быть может, мы действительно должны идти навстречу друг другу. Они, для того, что бы снять себя Ответственность, а мы - для того, чтобы эту Ответственность на себя принять?

Чем больше я изучала историю рода Ярославовых, тем больше понимала этого Героя моего сна и тем больше воспринимал его как человека, идущего ко мне с добром.

Те редкие люди, которым я рассказала эту недостающую часть сна, спрашивали меня: Какие конкретно фамилии были в этом Списке и как выглядел этот человек? Я не видела фамилий. Я могла оценить только число. В руках был Свиток - так точнее. Знаю лишь, что я была одна из тех, кто ещё остался непроверенным в этом Списке. Я не смогла подобрать близкий образ Хранителя тайн. И показала на фотографию одного раввина, которую сейчас повторяю для иллюстрации.

Что это за Списки? Что это за Свитки? Владел ли ими Павел I? Не знаю. Знаю только, что он с детства увлекался историей храмовников и тамплиеров.

Быть может, из этих историй или из запрещенных им родословий игумена Воейкова, Павлу I стало известно о том, что и Романовы тоже должны вернуть Ярославовым то, что у них когда-то забрали. И он решил отчасти совершить этот возврат, в порядке компромисса.

Итак, названные выше, а также многие другие факты вполне определенно указывают на то, что члены Ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест) по какому - то им известному мотиву, со всей очевидностью, помогали Ярославовым.

Более того, как уже сказано, потомки Павла Соломирского (1798-1870)- незаконно рожденного сына Павла I и Натальи Колтовской породнились с потомками А.А.Ярославовой (Клементьевой), удивившей Россию тем, что она отдала все своё состояние Горицкому монастырю «Опальных княгинь» на Белом Озере, где некогда была заточена Анна Колтовская - супруга Ивана Грозного («Кириллово-Белозерье и Ярославовы: порт 5 морей, монастыри «заволжских старцев» и «опальных княгинь России»).

В этом Горицком монастыре Александра Алексеевна Ярославова (Клементьева) соприкоснулась некогда с памятью и тайнами Анны Колтовской, а её внучка Вера Никтополеоновна Клементьева породнилась с Колтовскими, спустя несколько десятилетий, в лице внука Павла I -Дмитрия Павловича Соломирского, главного владельца заводов Сысертского горного округа. В этом браке Д.П. Соломирского и урожденной Клементьевой родилась дочь Анна Дмитриевна Соломирская - правнучка императора Павла I и Ярославовой А.А. (см.портрет).

Такое расположение императорского семейства к Ярославовым продолжается и при сыне Павла I - Александре I, несмотря на то, что император Александр сложил с себя звание Великого магистра Мальтийских рыцарей при вступлении на престол после смерти Павла I.

Александр I и его родной брат Николай I, по сути, были сводными братьями Павла Соломирского - отца Д.П.Соломирского и мужа внучки А.А.Ярославовой. Но это родство с А.А.Ярославовой-Клементьевой возникло позже.

Сын Анны Николаевны Ярославой (Аксаковой) - Александр Николаевич Ярославов при Александре I становится уездным предводителем Вологодского дворянства. А после встречи с Александром Благословенным встает уже во главе всего Вологодского дворянства. Подробно эта история описана в статье «Потомки Ярославовы и женская линия: Киликия, Киликиевский крест, Ван - «море» и Церковь святого креста».

Наряду с этим, странным «Знаком для потомков» является и захоронение А.Н.Ярославова вместе с князьями Углицкими, под Киликиевским крестом в церкви пр.Димитрия Прилуцкого. По всей видимости, так оно было и задумано.

Александр I во время войны 1812 года поручает Михаилу Орлову - сыну полковницы Т.Ф.Ярославовой составить Акт капитуляции Парижа и подписать его от имени России! Когда Орлов в третьем часу ночи вручил подписанный акт капитуляции государю, Александр I обнял его и сказал: «Поздравляю Вас: Ваше имя связано с великим событием».

Известный историк В.А.Чудинов, комментируя описанный факт, который я включила в свое обращение к нему, посвященное повторяющимся бракам Ярославовых и Соколовых (напоминающим о Яриях и Соколовянах), выделил, как главное, следующее: «Очень интересно! А я, работая над монографией «Тайнопись в рисунках Пушкина», никак не мог понять, почему руницу вписывал в рисунок на столетие со дня смерти великого русского поэта …масон Жан Кокто! Так что линия связи масонов «Петербург-Париж» действовала!» («Обратная связь» № 57).

Самое интересное, что я в этом письме к В.А.Чудинову не упоминала факты о том, что у М.М.Ярославовой и её сына Д.М.Черевина были родственники в Париже, и они часто ездили во Францию. Не упоминала я ни Мальтийский орден, ни масонов, ни тот факт, что Михаил Орлов был другом А.С.Пушкина.

Но В.А. Чудинов - директор Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации общественной организации «Российская академия естественных наук» сам назвал именно линию «Петербург-Париж», а также Пушкина и масона Жака Кокто. Таким образом, у него сложились те же самые ассоциации и выводы, к каким я пришла после долгих поисков.

Перед смертью Александра I (или перед его исчезновением) император был особо дружен с его флигель-адьютантом Михаилом Орловым. В 1816 году М.Ф.Орлов сопровождал Его Величество в путешествии по России. В эти годы он попытался образовать тайное общество «Русских рыцарей», санкцию на которое думал испросить у императора. Общество это должно было иметь целью положить предел взяточничеству чиновников и другим беспорядкам внутреннего управления…

Братья Орловы (сыновья Т.Ф.Ярославовой) дружили с Ф.А. Уваровым, родственницей которого указывается Е.А. Ярославова, сестра княгини М.А.Львовой (их мать А.М.Павлова похоронена в Донском монастыре).

Вероятно это и определило то, что даже тайна смерти Александра I переплелась в мифах и книгах с историей Ярославовых («Если не царь, то кто-же?»). Речь идет о старце Федоре Кузмиче, которого в одних источниках отождествляют с Александром I, решившим добровольно отказаться от царской власти. В других источниках с Ф.А.Уваровым, часто называемым, родственником Е.А. Ярославовой.

Поэт К.Батюшков в письмах своей сестре А.Н.Батюшковой, в частности, так пишет об этом родстве: «Вчерашній день Лунина вышла замужъ за полковника Уварова. Нев?ста была въ бриліантахъ отъ ногъ до головы. Вотъ самая св?жая новость. Тетка Уварова, Ярославова, часто говоритъ со мною о теб?» Учитывая, что Лунина вышла замуж за того самого Ф.А.Уварова (Уварова-Черного), который позже исчез при очень загадочных обстоятельствах, можно сделать вывод о том, что Е.А.Ярославова- тетка Ф.А. Уварова, и возможно даже - старца Кузмича. Замечу при этом, что существует версия и о том, что Ф.А.Уваров тайно эмигрировал в Америку.

С этой историей о Кузмиче оказалась, по внешним признакам, связана и история моих предков Ярославовых. Ведь моя прабабушка по материнской линии имела фамилию Кузминых («Гайдар, Голиковы и Проклятье»).

Т.е. ту же самую фамилию, которую С.Алексеев связывает с легендой о старце Федоре Кузмиче и упоминает в его книге «Утоли мои печали».

«На Николая Кузминых сведения пришли быстро… Родился Николай в Архангельской области, в селе, где и на самом деле лет триста жили старообрядцы, когда-то спрятавшись от церковного и царского наказания… Отец с матерью погибли, когда он сдавал госэкзамены в пединституте… Старший Кузминых превысил скорость, не справился с управлением, и машина, слетев с асфальта, ударилась в бетонное основание рекламного щита.

Тут было много вопросов, но самым главным Бурцеву показался один: почему их схоронили в Угличе, где Кузминых никогда не жили и не имели там родственников?…»

Могу предположить, что С. Алексеев, изучая историю своего рода, столкнулся с фактами, имеющими отношение и истории рода Ярославовых. Во всяком случае, название вот этой статьи «Новые данные по генеалогии ростовской и ярославской знати в XV в. (к истории дворянских семей Алексеевых, Бородатых и Ярославовых)» указывает на то, что истории родов Алексеевых и Ярославовых когда-то пересекались. И где-то рядом были старообрядцы Кузминых, которые позже, в лице моей бабушки, породнились с Ярославовыми. Странные раритеты этой семьи и волосы до пят прабабушки Евдокии Кузминых, указывают на необычность этой линии. Визуально, а также с учетом семейных традиций, это была загадочная семья из тех, которые непосредственно помнил мой отец и его сестры.

Что касается сюжета с захоронением Кузминых в Угличе, то тут прямая аналогия с захоронением А.Н. Ярославовым рядом с князями Углицкими. И такое захоронение появилось задолго до написания книги. Как это видится, С. Алексеев воспроизвел в «Утоли мои печали…» некие неписаные правила подобных эксклюзивных захоронений.

Описанная же С.Алексеевым история гибели родителей молодого талантливого студента, скорее, похожа на историю «капиталиста» Михаила Прохорова. Когда-то я читала о том, что его родители погибли в автомобильной катастрофе, и М.Прохорова воспитывала сестра. Сейчас этих материалов нет «на поверхности» в сети. И я бы не вспомнила об этом, если бы не обратила внимание на фамилию Прохоров в связи с исследованием о Паисии Ярославове (речь идет о Гелиане Прохорове). Если бы рядом с М.Прохоровым не появился В.Яковлев создатель ИД «Коммерсант» (www.mediaguide.ru) - однофамилец «пошехонского мужичка» А.Н.Яковлева, помогавшего Ю.Андропову и М.Горбачеву делать перестройку («Ярославовы и мистическая линия «андроповско-горбачевской» Перестройки - 2). Если бы на сайте Фонд Александра Н.Яковлева не увидела Федора Евгеньевича Ярославова в Списках приговоренных к расстрелу после Ярославского восстания (из протоколов Ярославской губернии ЧК № 8 от 14 сентября 1918 года). Если бы Александра Яковлева не считали человеком, пришедшим на смену Владимиру Павленко, «принявшему» в «Мальтийский орден» г-на Игнатьева и г-на Потанина - бывшего бизнес-партнера М.Прохорова, и представлявшего Орден Иоанна Иерусалимского (ОСИ) в России.

Существует мнение, что именно В.Павленко добился принятия «Указа Ельцина от 7 августа 1992 года: «Восстановить официальные отношения между Российской Федерацией и Мальтийским орденом… Установить, что интересы России при Мальтийском ордене представляются по совместительству Представителем Российской Федерации при Ватикане». Формулировка «восстановить» объясняется тем, что в 1797 году Павел I, рассчитывая использовать мальтийских рыцарей в борьбе с Францией и Турцией, заключил с ним конвенцию и учредил в России великое приорство ордена (существовал до 1917 г). В 1798 году, после захвата Мальты Наполеоном, Павел I был избран Великим магистром. В 1834 году капитул Мальтийского ордена был переведен в Рим.

Но учреждение Павлом I российско-православного приорства породило неразбериху, которой воспользовались, чтобы создать несколько альтернативных Мальтийских орденов, борющихся друг с другом за влияние на российские власти».

Загадочная какая-то история складывалась в России в период после Войны с Наполеоном. И родственники Ярославовых оказались в самой гуще событий. Перед декабрьским восстанием неожиданно умер внук М.М.Ярославовой Павел Дмитриевич Черевин - декабрист, член «Союза благоденствия» и «Северного общества» (памятные места: С.Петербург, Загородный проспект д. 50 и 54).

На доме той первой квартиры, которую я снимала в Петербурге была надпись о том, что здесь в начале 19 века проводились собрания «Северного общества» (это дом Пущина). Здесь же вероятно бывал и декабрист Михаил Орлов, попавший в опалу после 1825 года. Ещё одна «случайность» в моей жизни…

Не спокойно было на Руси,особенно в Ярославской губернии. В донесении ярославского губернатора министру внутренних дел о крестьянских волнениях после восстания декабристов говорилось: «Слухи сии в Ярославской губернии, более, нежели в другой имеют возможность доходить и сосредотачиваться во мнении парода, ибо треть жителей губернии беспрестанно в отлучке, по торговле и промыслам большею частью проживают в Петербурге и Москве …По губернии, управлению моему вверенной, в отношении неповинения крестьян на началах слухов об ожидаемой вольности основаны были следующие происшествия: … 3) в Даниловской округе помещика Брянчанинова, 4) в Романо-Борисоглебской округе, в имении Ярославова… Крестьянам Ярославова, явившимся к губернатору с жалобой, сделано строгое внушение и они обращены на место жительства…»

Этому «треугольнику» Ярославовы, Брянчаниновы, Соколовы мною уже также уделялось внимание.

Александра Алексеевна Ярославова (Клементьева) ушла в монастырь после смерти мужа под влиянием архимандрита Феофана (Соколова) Новозерского. В Новозерской обители у старца Феофана начинал свой путь также и Святитель Игнатий Брянчанинов, с которым находился в переписке сын Фёклы Михайловны Ярославовой - Павел Аполлонович Соколов. Т.е. здесь имело место продолжительное духовное родство.

Когда императору Николаю I необходимо было освятить при открытии его домовую императорскую церковь св. Александра Невского, в Александрийском парке, то его выбор остановился на Игнатии Брячанинове. Церковь эта построена в католическом стиле (!). В 2006 году во время перезахоронения императрицы Марии Федоровны, в этой церкви два дня находился гроб с прахом императрицы. Шли службы при участии членов королевского семейства Дании. Фотографии этих событий 2006 года и фотография Игнатия Брянчанинова представлены на стенах церкви- музея, рядом. Музейные работники считают, что архангел Михаил в этой церкви изображен с ликом Александра I. То же самое говорят о творении масона Монферрана - Ангеле Александрийского столпа. Задавая вопрос о реконструкции церкви, я обратила внимание на пол. Теперь он стал «шахматным», что тоже любят масоны…

И здесь, в церкви св.Александра Невского, уже в который раз, оставляют свой след: как масоны, так и белозерские старцы.

На близость Ярославовых, теперь уже к императору Николаю I указывает и вот такой труднообъяснимый для непосвященных факт. Вместе с Параскевой Ивановной Ярославой император Николай I был крестником Николая Аркадьевича Болдарева, будущего Рязанского губернатора. «Крещен 25 марта в церкви л.-гв. Семеновского полка в Санкт-Петербурге. Восприемники: Император Николай I и жена полковника Алексея Ярославова Параскева Ивановна».

Кто такая Ярославова Параскева Ивановна? Супруга Алексея Михайловича Ярославова - брата Марии Михайловны Ярославовой. Кто такой А.Д.Болдарев? Сын - графини Елены Павловны фон дер Пален. («История рязанского края»).

Елена Павловна фон дер Пален - внучка барона Петра-Людвига(род. 17 июня 1745 г., 13 февраля 1826 г.), называемого русскими Петром Алексеевичем. При императоре Павле I барон Петр Алексеевич фон-дер-Пален назначен был в чине генерала от кавалерии Великим канцлером Мальтийского ордена (гроссмейстером которого был сам император), C.-Петербургским военным губернатором, первоприсутствующим в коллегии иностранных дел, главным директором почт и (указом 22 февраля 1799 г.) возведен в графское достоинство. При Екатерине II он был губернатором лифляндским, эстляндским и курляндским.

Итак, Барон он-дер-Пален стал Великим канцлером Мальтийского ордена. Его сын в первом браке был женат на Марии Павловне Скавронской (!). Во -втором на Аграфене Ивановне Лермонтовой, а в третьем - на Екатерине Васильевне Орловой (в мае 1853 г.). Вот в этом третьем браке и родилась графиня Елена Павловна фон дер Пален. «Пален графы и бароны (существующий род) www.russianfamily.ru).

Я уже давно поняла, что в «Малой Третьяковке» Ярославовых в усадьбе Нероново все портреты изображали родственников. Это относится и к Акулову, и портрету девочки Лермонтовой.

Таким образом, Ярославова Параскева Ивановна и император Николай I стали крестниками правнука Великого канцлера Мальтийского ордена Барона он-дер-Палена!

Как же после этого верить в то, что Мальтийской Орден Павла I перестал существовать в России в 1817 году?

Ведь это крещение происходило уже после смерти Александра I…

В это же время,в должности генерал-майора при Николае I находится Александр Дмитриевич Черевин, масон (!), внук М.М.Ярославовой. Тот факт, что он масон, не скрывается. Напомню, что его отец Дмитрий Петрович Черевин - флигель-адъютант Павла I, кавалер ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест).

Шефом жандармов при Николае I является Алексей Орлов - сын полковницы Т.Ф. Ярославовой.

Мальтийцы Ярославовы плотно стояли вокруг трона России!

Даже любимая фаворитка Николая I и фрейлина императрицы, единственная из тех, кого он венчал в своей домовой церкви, носила фамилию Безобразова, присутствующую в Родословной росписи всё той же М.М.Ярославовой.

В 30-х годах в Москву вернулся и опальный Михаил Орлов. «Десятого октября 1833 года фасадную часть особняка № 12 по Малой Дмитровке заняло семейство Орловых. Главе его Михаилу Орлову в это время было 45 лет. Он был побочным сыном генерал-аншефа Федора Орлова и помещицы Татьяны Ярославовой… В доме Шубиной он прожил одиннадцать месяцев, затем сменил несколько адресов, пока не купил собственный дом на Пречистенке… Вся тогдашняя знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову. Здесь бывал … русский мыслитель Петр Чаадаев, поэт и публицист Алексей Хомяков».Десятого июля 1834 года, на другой день после ареста Николая Огарева, в дом на Малую Дмитровку пришел Александр Герцен просить Орлова о помощи. Михаил Федорович обратился с просьбой к московскому генерал-губернатору Д. Голицыну. И заключение Огарева было недолгим, его отдали на поруки родителям. Однако вскоре снова арестовали…» («Чехов и Синяя блуза вышли из одного подъезда»).

Близко ко Двору были и Соломирские, сводные братья Александра I и Николая I. Тетя Д.П. Соломирского - супруга внучки А.А.Ярославовой, будучи женой камер-юнкера князя А.С.Долгорукова (Долгорукого), стала в то же время наложницей Николая I. Другая Долгорукая (позднее княжна Екатерина Юрьевская) была морганатической (т.е. не имеющей прав на престол) женой Александра II. Первой женой дяди Дмитрия Павловича по отцу камер-юнкера Владимира Дмитриевича была графиня Мария Петровна Апраксина. Второй - Мария Александровна Кавелина, дочь губернатора Санкт-Петербургской губернии, среди братьев и сестер которой - генералы, губернаторы, камергеры, фрейлины.

Мужем сестры Дмитрия Павловича Екатерины стал один из князей Ухтомских. Сам Дмитрий Павлович женился на Вере Никтополионовне, в девичестве Клементьевой. Никтополион Михайлович Клементьев - губернатор Витебской губернии, член Совета Министров Финляндии, тайный советник». Так это увидели уральские историки (О Д.П.Соломирском, Газета «Уральский музей,2006, №7 - 10). Добавлю к этому лишь то, что Н.М. Клементьев - это сын А.А.Ярославовой-Клементьевой.

Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов началось сотрудничество Д.П. Соломирского с Красным Крестом императрицы Марии. Продолжалось оно до падения монархии. Историки Урала пишут об этом так: «Александра Алексеевна (Ярославова), бабушка по отцу Веры Никтополионовны (жены Дмитрия Павловича), овдовев, ушла вместе с тремя своими дочерьми в Горицкий монастырь и пожертвовала ему все свое состояние… Ни Дмитрий Павлович, ни его жена до таких крайностей не доходили, не брали пример со своей родственницы, хотя и делились с другими частью своих доходов. Сменив сестру мужа, опеку над приютом для девочек в Сысерти приняла Вера Никтополионовна (правнучка Ярославовой и мать А.Д.Соломирской).

22 июля 1905 г. Д.П. Соломирский «с подачи» императрицы Марии Федоровны был пожалован придворным чином Егермейстера двора Его Императорского Величества, т.е. организатора императорской охоты.

В эти же годы дежурным генералом при особе императора Александра III был Петр Александрович Черевин - правнук М.М.Ярославовой. П.А.Черевин был близким другом императора Александра III и начальником его дворцовой охраны.

Он умер и похоронен вместе со своей супругой Анной Францовной Ожаровской в домашней церкви М.М.Ярославовой в усадьбе Нероново.

В той самой усадьбе, где Марии Михайловне Ярославовой «часто чудилось присутствие потусторонних сил», напоминавшее ей о Прародительнице рода Ярославовых,а также о забытых перед нею обязательствах…

После смерти Черевина в 1896 году рядом с императором Николаем II появился Г.Распутин…

Совершенно ясно, что Ярославовы, особенно близкие к Марии Михайловне Ярославовой, с которой меня объединяет общий миф о спасшей нас Прародительнице рода, занимали самые высокие позиции в Мальтийском Ордене Павла I.

И эти позиции в Мальтийском ордене они занимали, в том числе, и после 1817 года. Такие же выводы делает В.А.Чудинов, указывая на столетие со дня смерти А.С.Пушкина, что было уже даже после революции 1917 года.

Ясно, что Мария Михайловна Ярославова была свидетелем многих тайн и могла непосредственно слышать легенду рода.

Но вот механизм передачи таких тайн через сон, носительнице фамилии Ярославова, как это произошло со мной, для меня остается мистикой, на которую вряд ли способны даже масоны… Если только речь не идет о тех Силах, которым Орден Иоанна Иерусалимского служил с первых дней его создания.

|

Метки: масонство ярославовы |

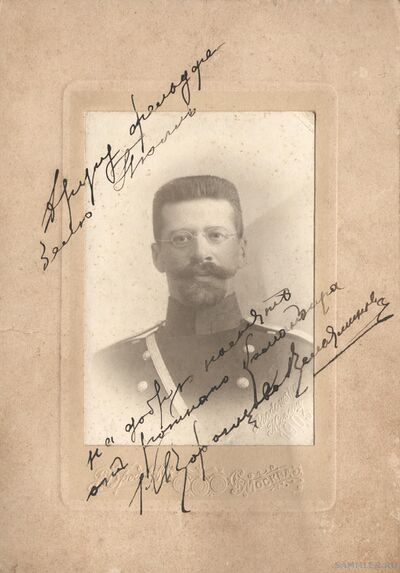

Мейендорф, Фёдор Егорович |

Барон Фёдор Егорович Мейендорф (3 (16) сентября 1842—6 (19) октября 1911) — генерал-лейтенант русской императорской армии (1905).

Биография

Родился 3 сентября 1842 года в православной семье дворян Эстляндской губернии. Сын барона Егора Фёдоровича Мейендорфа, генерал-адъютанта, генерала от кавалерии.

Из камер-пажей 16 июня произведён в корнеты Лейб-гвардейского Конного полка. С октября 1860 по 28 августа 1861 года находился с нижними чинами полка в учебной вольнотижерно-фехтовальной команде полков гвардейского резервного кавалерийского корпуса. 17 апреля 1862 года произведен в поручики. С 17 декабря 1864 года по 18 ноября 1866 года был делопроизводителем хозяйственного комитета полка. 30 августа 1866 года произведен в штабс-ротмистры, а 31 марта 1868 года в ротмистры. Затем 16 сентября 1869 года назначен командиром резервного эскадрона своего полка. 22 марта 1871 года утверждён председателем хозяйственного комитета. С переименованием хозяйственных комитетов в хозяйственные управления, 1 января 1872 года назначен исполняющим должность заведывающего хозяйственной частью в полку. 16 апреля 1872 года произведен в полковники, а через год 4 марта 1873 года уволен от службы, по домашним обстоятельствам, тем же чином с мундиром.

14 марта 1884 года барон снова определен на службу, с назначением состоять для особых поручении при командующем войсками Одесского военного округа, с зачислением по армейской кавалерии, при чём старшинство в чине отдано 5 мая 1883 года. Высочайшим приказом от 31 мая 1893 года назначен помощником начальника канцелярии Императорской Главной Квартиры, с оставлением по армейской кавалерии. С 1898 по 1902 год комендант Императорской Главной Квартиры. В 1905 году произведён в генерал-лейтенанты. В 1902—1907 годах — почётный опекун Санкт-Петербургского присутствия опекунского совета ведомства Императрицы Марии. Скончался от сердечного приступа в октябре 1911 года. Похоронен в Одессе на кладбище церкви Марии Магдалины (могила не сохранилась).

Семья

Фёдор Егорович был женат на графине Марии Васильевне Олсуфьевой (1841—1920), дочери Василия Дмитриевича Олсуфьева и Марии Алексеевне Спиридовой, сестре Адама Васильевича Олсуфьева (1833—1901), хорошего знакомого и дальнего родственника Льва Толстого. У супругов было девять детей (шесть из которых — дочери):

- Александра Фёдоровна (1868—1901), фрейлина, с 1896 года замужем за генерал-майором Николаем Сергеевичем Сомовым (ум. 1913). Жила с мужем по месту его службы в Одессе. Скончалась от тифа, оставив двух сыновей.

- Мария Фёдоровна (1869—1962), умерла в эмиграции, автор воспоминаний.

- Анна Фёдоровна (1871—1916), старшая сестра милосердия госпитального судна «Портюгаль». Погибла при его крушении.

- Георгий (Юрий) Фёдорович (1873—1919, убит), женат с 1900 года на княжне Наталии Николаевне Долгоруковой (1882—1912), умерла от эклампсии во время родов мертвого ребенка.

- Василий Фёдорович (1875—194?), инженер, женат на своей кузине Софии Феофиловне Мейендорф (1883—?), дочери Феофила Егоровича Мейендорфа. Пропал без вести в Польше в последние годы войны.

- Лев Фёдорович (1876—1919, убит), женат с 1909 года на Софье Александровне Голенищевой-Кутузовой, дочери графа А. В. Голенищева-Кутузова.

- Ольга Фёдоровна (1878—1939), супруга Якова Анатольевича Куломзина (1874—1919).

- Екатерина Фёдоровна (1879—194?), скончалась в эмиграции в Бразилии.

- Елизавета Фёдоровна (1883—1985), замужем за Михаилом Михайловичем Родзянко (1884—1958), сыном М. В. Родзянко. Имели восемь детей, среди которых епископ Василий.

По материалам: Википедии.

|

Метки: мейендорфы |

Московский Сен-Жермен. Великолепная Пречистенка |

Пешеград - клуб любителей пеших прогулок

Московский Сен-Жермен. Великолепная Пречистенка

Photo by Ancora / fotki.yandex.ru

Улица Пречистенка - одна из самых старинных московских улиц. Кроме того, это еще и одна из самых красивых и роскошных улиц столицы, хранящая воспоминания о знаменитых аристократах, богатейших коммерсантах и великих писателях и поэтах, в разное время населявших ее. Пожалуй, ни на одной из улиц в Москве не найти такого количества торжественных и элегантных усадебных особняков и шикарных доходных домов, как на Пречистенке. Не зря же эту улицу и ее окрестности часто сравнивают с фешенебельным предместьем Парижа – Сен-Жерменом. Здесь каждый дом – венец творения, а имя его владельца – отдельная страница энциклопедии.

История Пречистенки тесно переплетена с историей России, историей Москвы. В XVI веке на месте современной улицы Пречистенка пролегала дорога в Новодевичий монастырь. Монастырь был построен в 1524 году в честь освобождения Смоленска от польского нашествия. С конца XVI века вдоль дороги стали возникать городские постройки, и образовавшуюся улицу начали называть Чертольской по протекавшему недалеко ручью, называемому местными жителями Чертороем. Царь Алексей Михайлович решил, что такое название, связанное с чертями, не подобает носить улице, ведущей в Новодевичий монастырь, обитель Пречистой Божией Матери. В 1658 года улицу по царскому указанию переименовывают в Пречистенскую, а Чертольские ворота города, существовавшие у ее начала, - в Пречистенские. Со временем название улицы в разговорной речи сократилось до произношения «Пречистенка», а позже сокращенное наименование утвердилось и официально. В конце XVII века улица Пречистенка становится особенно популярной среди московских дворян. На ней появляются особняки, принадлежавшие аристократическим семьям Лопухиных, Голицыных, Долгоруких, Всеволжских, Еропкиных и многих других. Лучшие зодчие той поры трудились над возведением роскошных дворянских особняков, порой создавая настоящие дворцы. Со второй половины XIX века Пречистенку облюбовали московские купцы, и среди домовладельцев появились купеческие семьи Коншиных, Морозовых, Рудаковых, Пеговых. Разбогатевшее на производстве и торговле купечество не желало отставать в желании жить красиво от аристократии, и бывшие барские усадьбы на Пречистенке часто перестраиваются новыми владельцами с еще большей пышностью и помпой. Здесь же позже возводятся и шикарные доходные дома, предназначенные для сдачи в наем состоятельным квартиросъемщикам.

За свою историю улица несколько раз меняла название, о некоторых из этих изменений мы уже упомянули, но это далеко не все превращения. В 1921 году улицу переименовали в честь П.А.Кропоткина - известного революционера-анархиста, он появился на свет в доме, находящемся в одном из пречистенских переулков - Штатном. До 1994 года Пречистенка называлась Кропоткинской улицей. В 1994 году ей вернули историческое название.

Ну что ж, отправляемся гулять по этой интереснейшей улице Москвы.

Белые и Красные палаты (Пречистенка, 1, 1/2).

Представление об архитектуре самого раннего периода существования улицы Пречистенки можно получить, благодаря относительно недавно отреставрированным Белым и Красным палатам, находящимся по адресу Пречистенка №1 и № 1\2.

Белые палаты князя Б.И. Прозоровского

«Белые палаты» принадлежали князю Б.И.Прозоровскому, управляющему Оружейным приказом, они были построены еще в 1685 году как главный дом его усадьбы.

Трехэтажный Г-образный в плане дом имеет проездную арку, ведущую на его парадный двор. Тип дома относится к зданиям «на погребах», то есть нижний его этаж представляет собой частично заглубленный в землю подвал, отданный под хозяйственные нужды. Верхние этажи представляют собой хозяйские и столовые покои. Интересно, что палаты были построены не в глубине усадебного участка, а вдоль улицы, такое расположение главного дома является редкостью для московской архитектуры конца XVII – начала XVIII веков.

Уникальность этого здания также состоит в том, что оно вообще сохранилось до наших времен. Дело в том, что в конце XIX века, когда разбирали стены Белого города, убирали и многие старые здания, большинство боярских теремов не сохранились до наших дней, но, благодаря чудом уцелевшим «Белым палатам», мы имеем представление о них.

«Белые палаты» были отреставрированы в 1995 году, сейчас в них находится Выставочный комплекс Департамента культурного наследия города Москвы.

Красные палаты боярина Б.Г. Юшкова

Примерно в это же время, в конце XVII века, были построены и «Красные палаты», принадлежавшие сначала боярину Б.Г. Юшкову и бывшие главным домом его усадьбы, а позже - стольнику Императорского двора Н.Е. Головину. Затем это здание перешло во владение зятю Головина - М.М. Голицыну, генерал-адмиралу русского флота, впоследствии назначенному на должность губернатора Астрахани. Возможно, именно в этом доме был рожден сын Голицына – А.М Голицын – будущий вице-канцлер Екатерины II. С середины XVIII века «Красные палаты» перешли к семье Лопухиных, здесь жил П. Лопухин - один из активных членов движения декабристов. После Отечественной войны 1812 года владельцами здания были, в основном, представители купеческого сословия.

«Красные палаты» были построены в стиле московского барокко, главный фасад здания был изысканно и богато декорирован. Первоначально трехэтажное в плане здание (верхний этаж был утерян впоследствии при перестройке) находилось на самой высокой точке рельефа, возвышалось над округой и вместе с «Белыми палатами» долгое время было доминантой архитектурного ансамбля Пречистенки. Здание «Красных палат» своим торцом выходило на Остоженку, а главным фасадом, богато декорированным, было обращено в сторону Чертольских ворот Белого города. По традиции допетровского зодчества нижний этаж палат был отдан под хозяйственные нужды, а в верхних двух этажах располагались обширная палата для приемов гостей и хозяйские покои. На второй этаж здания можно было попасть как по внутренней лестнице с нижнего и верхнего этажей, так и сразу с улицы, с отдельного красного крыльца, располагавшегося с северного торца дома (при реставрации это крыльцо почему-то не было восстановлено).

В 1820-х годах на стрелке Остоженки и Пречистенки был возведен двухэтажный каменный корпус с лавками в нижнем этаже, который надолго заслонил собой «Красные палаты». В 1972 году уже изрядно обветшавший к тому времени корпус снесли в связи с подготовкой к официальному визиту в Москву президента США Ричарда Никсона, вместе с ним чуть было не пошли под снос и «Красные палаты» и «Белые палаты», видоизмененные практически до неузнаваемости многократными культурными наслоениями и выглядевшие к 70-м годам XX века как абсолютно рядовые постройки. К счастью, архитекторам удалось вовремя выявить архитектурную и историческую ценность обоих зданий, и палатам удалось избежать плачевной участи разрушения.

Аптека Форбрихера (Пречистенка, 6).

Аптека Андрея Федоровича Форбрихера

Напротив «Белых палат», по адресу Пречистенка,6, находится особняк, построенный в конце XVIII века. Здание неоднократно перестраивалось владельцами, поэтому трудно сказать, как оно выглядело изначально, нынешний же облик декора относят ко второй половине XIX века. Фасад здания украшен коринфскими пилястрами, которые, словно бы делят здание на пять равных частей. Центральное арочное окно оформлено лепным декором, изображающим гирлянды плодов и цветов. Первый этаж здания имеет довольно большие витринные окна – проект здания разрабатывался с учетом перспективы размещения в доме торговых предприятий. Сейчас здание отремонтировано с сохранением внешнего вида, приобретенного им в 1870-х годах.

В 1873 году здание выкупил и на втором этаже его обустроил аптеку Андрей Федорович Форбрихер, фармацевт из известной династии Форбрихеров, в 1882 году причисленной к дворянству. Есть мнение, что Андрей Федорович Форбрихер это не кто иной как Генрих Форбрихер собственной персоной, основатель династии аптекарей Форбрихеров, магистр фармации, фармацевт при Императорских московских театрах на собственном содержании, сменивший имя, дабы в большей степени сродниться с русской культурой.

Аптека функционирует в этом здании до сих пор.

Городская усадьба Суровщикова (Пречистенка, 5).

Флигель городской усадьбы В.В. Суровщикова

От деревянной усадьбы XVIII века, построенной для княгини Салтыковой-Головкиной, остался только флигель и пара служебных построек. После княгини усадьбой владел купец В.В. Суровщиков. Уцелевший усадебный флигель был перестроен в 1857 году, его расширили, надстроили второй этаж и небольшой флигелек превратился в симпатичный особняк с лепным декором и чугунным балконом над входом. В глубине участка, ранее входившего в состав владения, сохранились также два двухэтажных дома, которые ранее служили боковыми частями заднего корпуса усадьбы. Также от городской усадьбы купца Суровщикова остался небольшой сквер.

В 1920-х годах в этом доме среди прочих жильцов квартировал Емельян Ярославский, первый комиссар Кремля, председатель агрессивного «Союза воинствующих безбожников», занимавшегося истреблением религии – опиума для народа и инициировавший уничтожение храмов. Ярославский – автор атеистической книги «Библия для верующих и неверующих», а также «Очерков по истории ВКП(б)»

Усадьба Ржевских-Орловых-Филиппа (Пречистенка, 10).

Усадьба Михаила Федоровича Орлова

На углу улицы Пречистенка и Чертольского переулка находится особняк, построенный в середине XVIII века, он имеет в своем основании сводчатые палаты с подвалами, воздвигнутые еще в XVII веке. У этого дома очень интересная история.

Построенный в XVIII веке особняк в разное время принадлежал семействам Ржевских, Лихачевых, Одоевских. В 1839 году дом приобрел знаменитый генерал, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Федорович Орлов, именно его подпись стояла под актом о капитуляции Парижа в 1814 году. Храбрый генерал являлся потомков Григория Орлова, фаворита Екатерины II, он был одним из основателей "Ордена русских рыцарей", давшего начало тайным сообществам будущих декабристов, в рядах которых оказался и сам Михаил Орлов. В 1823 году его отстраняют от занимаемой им должности начальника дивизии в Кишиневе за политическую пропаганду декабриста В. Раевского, которую он допустил в подчиненных ему воинских частях. Позже его и вовсе отправили в отставку и подвергли следствию по делу о декабристах и заключили в Петропавловскую крепость. От ссылки в Сибирь Орлова спасло только заступничество его брата А.Ф. Орлова, ведшего следствие по делу о декабрьском восстании и ходатайствовавшего о судьбе брата перед императором. Благодаря этой протекции Михаил Орлов смог в 1831 году вернуться из ссылки в деревню в Москву, хоть и был уже лишен всякой возможности вести политическую деятельность. В особняке на Пречистенке, 10 он жил с 1839 по 1842 год вместе со своей женой Екатериной Николаевной, дочерью генерала Н.Н. Раевского.

Супруги Орловы были дружны с А.С. Пушкиным. Михаила Орлова еще в Кишиневе связали с поэтом приятельские отношения, они видели чуть не каждый день, и до сих пор в среде литературоведов не утихают споры о том, какая же из двух женщин была «южной любовью» Пушкина – Мария Волконская или же жена Орлова Екатерина. Как бы там ни было, а черты Екатерины Николаевны Пушкин запечатлел в образе Марины Мнишек в поэме «Борис Годунов», ей же поэт посвятил стихотворение «Увы! Зачем она блистает минутной, нежной красотой?», и о ней же он отзывался как о «женщине необыкновенной».

В 1842 году Михаил Орлов умер, он был похоронен на Новодевичьем кладбище, а его дом на Пречистенке перешел к другим владельцам.

В 1880-х годах часть бывшего орловского домовладения занимали меблированные комнаты, предназначенные под сдачу постояльцам, одну из них нанимал только что окончивший Московское училище живописи художник Исаак Левитан. Комната с перегородкой, в которой он размещался, служила ему одновременно и жильем и мастерской. Есть свидетельства, что в этом доме его навещал А.П.Чехов, с которым они были дружны, познакомившись еще в 1870-е годы, будучи студентами.

В начале ХХ века хозяином дома был француз, купец-галантерейщик, известный коллекционер фарфора и живописи М.Филипп. В марте 1915 года для своего сына Вальтера Филипп нанимает домашнего учителя, которым становится не кто иной как молодой Борис Пастернак.

После революции 1917 года в особняке размещались различные общественные организации, в частности, Еврейский антифашистский комитет, многие из членов которого были уничтожены в результате сталинских репрессий. Сегодня дом Ржевских-Лихачевых-Филиппа тщательно отреставрирован, ему возвращен облик начала ХХ века.

Усадьба Хрущевых-Селезневых / Музей А.С. Пушкина (Пречистенка, 12).

Усадьба Хрущевых-Селезневых

Старинная дворянская усадьба по адресу Пречистенка, 12, которую принято называть усадьбой Хрущевых – Селезневых, сформировалась во второй половине XVIII века, во время пожара 1812 года сгорела и была перестроена. С тех пор усадебный дом почти полностью сохранил свой приобретенный в первой трети XIX века облик. До войны с Наполеоном 1812 года домом владели известные семьи князей: Зиновьевы, Мещерские, Васильчиковы.

Перед Отечественной войной 1812 года эта усадьба принадлежала князю Федору Сергеевичу Барятинскому, активный государственный деятель времен правления Екатерины II, непосредственным своим участием в перевороте 1762 года и якобы даже убийстве Петра III способствовавший воцарению на троне Екатерины Великой. Будучи впоследствии приближен к императрице, сделал блестящую карьеру при дворе, достигнув звания обер-гофмаршала. При Павле I был выслан из Петербурга и, вероятно, жил в своих имениях, в том числе и в Москве, на Пречистенке, став одним из типичных представителей богатого не служащего дворянства и вельмож, оставивших двор и доживавших свой век, предаваясь светской жизни: выездам, балам, визитам.

Сразу после смерти Федора Сергеевича в 1814 году его наследница за не очень существенную сумму уступает усадьбу отставному гвардии прапорщику, богатому помещику Александру Петровичу Хрущеву, близкому знакомому Федора Сергеевича. Сумма сделки была небольшой, так как усадьба сильно пострадала в огне пожара 1812 года, и от нее остались лишь каменный подклет главного дома и обгоревшие хозяйственные постройки.

Александр Петрович Хрущев принадлежал к старинному дворянскому роду. В Отечественную войну 1812 года сражался в составе лейб-гвардии Преображенского полка, в 1814 году вышел в отставку и на удивление скоро разбогател, что вызвало многочисленные пересуды в обществе. Говорили, что состояние он сделал на откупах, что считалось неприличным для дворянина. Являлся владельцем поместий в Тамбовской, Пензенской и Московской губерниях.

Сразу после покупки пепелища барятинской усадьбы Хрущев затевает строительство нового дома на сохранившемся подклете старого, и в 1816 году москвичи смогли лицезреть на Пречистенке невероятной красоты ампирный особняк. Новый дом, тоже отстроенный в дереве, по площади меньше прежнего, поэтому на каменном цоколе получились широкие террасы, получившие красивые кованые ограждения и ставшие оригинальной особенностью дома. Дом небольшой, но он настолько изящен, живописен и одновременно торжественен, что похож на миниатюрный дворец. Два фасада дома, выходящие на Пречистенку и Хрущевский переулок, украшены портиками, отличающимися друг от друга по архитектуре. Особенно хорош тот, что выходит на Пречистенку, он выполнен в монументальных формах, украшен шестью стройными колоннами ионического ордера, визуально отделяющими друг от друга высокие арочные проемы окон, превосходным лепным фризом растительной тематики и медальонами. Дом со стороны парадного фасада надстроен мезонином с балконом. Боковой фасад, более камерный, акцентирован портиком, включающим 8 парных колонн, за которыми на стене размещено рельефное панно. В целом в оформлении дома уникальность композиции сочетается с типичными отточенными до совершенства ампирными деталями, многочисленные декоративные элементы выдержаны в строгом стилевом единстве.

Усадьба Хрущевых-Селезневых. Парадный фасад

Авторство проекта дома Хрущева долгое время было предметом многочисленных споров, предполагали, что автором этого великолепного особняка был известный архитектор Доменико Жилярди, позже выяснилось, что над проектом работал ученик Джованни Жилярди и Франческо Кампорези – Афанасий Григорьев, талантливый зодчий, бывший крепостной, получивший вольную в 22 года и работавший над воссозданием многих московских зданий после 1812 года совместно с Доменико Жилярди.

После смерти А.П. Хрущева в 1842 году его наследники продают усадьбу почетному гражданину Алексею Федоровичу Рудакову, верховажскому купцу, богатому чаеторговцу, решившему перебраться в Москву на постоянное жительство и перевести в белокаменную свою торговую фирму. Таким образом, и этот барский дом не остался в стороне от социальных перемен, о которых еще в 1830-х годах писал А.С. Пушкин: «Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством».

В 1860-х годах усадьба переходит во владение отставному штабс-капитану Дмитрию Степановичу Селезневу, дворянину. А вот такой возврат усадьбы в дворянские руки был уже необычным явлением для того времени. Другое редкое явление в судьбе усадьбы Хрущевых-Селезневых состоит в том, что при всех многочисленных владельцах дом сохранялся практически в неизменном виде - в том, в котором был восстановлен Хрущевым. Разве что Селезневы разместили на фронтоне изображение своего герба, который и сейчас украшает здание. Все остальные проводившиеся неоднократно ремонтные работы не затронули облик дома – редкий случай, счастливый для этого великолепного особняка. Видимо, исключительная художественная ценность дома была настолько неоспорима, что никому даже в голову не пришло что-то менять в столь гармоничном ансамбле. Ну, и, наверное, сыграла определенную роль высокая культура владельцев дома.

Д.С. Селезнев был очень богатым человеком, до реформы крепостного права ему принадлежало 9 тысяч душ крепостных крестьян, а родовой герб Селезневых входил в «Общий гербовник дворянских родов Российской империи».

Дочь хозяина дома в 1906 году решила увековечить память о своих родителях и пожертвовала усадьбу московскому дворянству для размещения в ней детской школы- приюта имени Анны Александровны и Дмитрия Степановича Селезневых, которая и располагалась здесь до революции 1917 года. После Октябрьского переворота здание усадьбы переходило от одного учреждения другому, чего здесь только не было: и Музей игрушки, и Литературный музей, и Министерство иностранных дел, и Институт востоковедения и мн.др. В 1957 году московскими властями было принято решение о создании музея А.С. Пушкина, и в 1961 году музей разместили именно здесь, в отреставрированном специально для этого усадебном доме на Пречистенке, 12. Надо отметить, что место для размещения музея великого русского поэта выбрано весьма удачно, ведь усадебный комплекс Хрущевых-Селезневых по своим архитектурным чертам максимально соответствует особенностям строительства пушкинской поры, кроме того, сам А.С. Пушкин наверняка бывал на Пречистенке в особняках своих родственников и знакомых, возможно, посещал он и этот дом №12. В музейных залах сегодня воссоздана атмосфера пушкинской эпохи, экспозиция рассказывает о жизни и творчестве поэта, здесь представлена обширная коллекция книг, живописи, прикладного искусства XIX века, рукописей, предметов мебели.

Доходный дом Е.А. Костяковой / Центральная энергетическая таможня (Пречистенка, 9).

Центральная энергетическая таможня

Литературные ассоциации с Пречистенкой возникают не только в связи с особняком Хрущевых-Селезневых. Многие события знаменитой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» связаны именно с этой улицей. Например, профессор Преображенский впервые встречает пса Шарика и угощает его краковской колбасой возле дома №9. Сейчас там находится Центральная энергетическая таможня. А во время описываемых в повести Булгакова событий располагался магазин «Центрохоза», из которого и вышел профессор Преображенский перед тем, как встретить замерзшего и голодного пса Шарика, наблюдавшего за ним с противоположной стороны улицы.

Здание, в котором ныне расположилась Центральная энергетическая таможня, это доходный дом Е.А. Костяковой, построенный в 1910 году предположительно по проекту архитектора Н. И. Жерихова (в некоторых источниках фигурирует имя архитектора Г. А. Гельриха). Неоклассическая постройка на уровне второго этажа украшена рядом скульптурных панно на античные темы. Здесь некогда жил художник Борис Шапошников, друг Михаила Булгакова, к которому писатель частенько заходил в гости и благодаря персоне которого, вероятно, решил упомянуть этот дом в своем произведении.

Помимо выше перечисленных фактов, здание интересно еще и тем, что здесь арендовал квартиру пианист А.Б. Гольденвейзер, у которого собирались композиторы С.В.Рахманинов, С.И.Танеев, Н.К.Метнер.

Усадьба А.И. Коншиной / Дом ученых (Пречистенка, 16).

Дом ученых на территории усадьбы А.И. Коншиной. Въездные ворота и современный корпус

Владение, на котором сейчас находится здание с адресом улица Пречистенка, 16 с расположившимся в нем Домом ученых, в конце XVIII - начале XIX веков принадлежало Ивану Петровичу Архарову, служившему на посту московского военного губернатора в 1796-1797 годах. В дополнение к назначению на эту должность ему от Павла I была пожалована тысяча душ крестьян и особняк этот особняк на Пречистенке. Иван Петрович зажил в подаренной усадьбе настоящим барином. Ежедневно в доме Архаровых обедало не менее 40 человек, а по воскресным дням давались роскошные балы, собиравшие лучшее московское общество. Усадьбу посещал даже император Александр I, питавший чувство большого уважения к жене Ивана Петровича Екатерине Александровне, урожденной Римской-Корсаковой.

В 1818 году дом Архаровых, сильно пострадавший в наполеоновском пожаре, покупает князь Иван Александрович Нарышкин, камергер и обер-церемониймейстер при дворе Александра I. Предположительно, Нарышкины восстановили усадьбу и перебрались в нее в 1829 году после отставки Ивана Александровича. При Нарышкиных быт усадьбы был организован примерно так же, как и при предыдущих владельцах: те же приемы, те же балы, ну, разве что обстановка стала еще более роскошной и изысканной, ведь Нарышкины по своему рангу стояли выше Архаровых.

Иван Александрович Нарышкин был дядей Натальи Николаевны Гончаровой, и когда А.С. Пушкин венчался с Натальей 18 февраля 1831 года, был посаженным отцом невесты. Разумеется, приобретенное родство обязывало А.С. Пушкина совершать визиты в дома родственников жены, поэтому Пушкин с Гончаровой иногда бывали у Нарышкиных в гостях в усадьбе на Пречистенке.

От Нарышкиных дом перешел в собственность к их родственникам Мусиным-Пушкиным. Интересно, что племянник Ивана Александровича Нарышкина Михаил Михайлович Нарышкин, бывший декабристом, за участие в восстании приговоренным к каторге и ссылке, нелегально бывал здесь, в этом доме на Пречистенке, у Мусиных-Пушкиных. И в один из таких визитов М.М. Нарышкина посетил Николай Васильевич Гоголь, в то время работавший над вторым томом «Мертвых душ» и интересовавшийся в этой связи деятельностью декабристов.

Впоследствии усадьба сменила еще двух владельцев-дворян – Гагариных и Трубецких, – прежде чем в 1865 году оказаться в собственности представителей купечества – серпуховских купцов Коншиных. В этом смысле усадьба на Пречистенке, 16 не стала исключением, и, как и многие усадьбы Москвы, после отмены крепостного права от разоряющихся дворян перешла к «новым русским» XIX века - богатым промышленникам и предпринимателям.

Иван Николаевич Коншин, приобретший усадьбу у Трубецких, был потомственным купцом, унаследовал от родителей бумаготкацкую и ситценабивную фабрику «Старая мыза» и около миллиона рублей, которые он, умело ведя коммерческие дела, к концу жизни приумножил в десять раз, а в 1882 году даже получил вместе с братьями дворянское звание за заслуги их рода «на поприще отечественной промышленности в течение двухсот лет». Супруги Коншины детей не имели, поэтому все десятимиллионное состояние и фабрика после смерти Ивана Николаевича в 1898 году остаются на руках у вдовы Коншина Александры Ивановны, которой в тот момент было уже 65 лет. Осознавая свою неспособность продолжить ведение коммерческих дел, Александра Ивановна ликвидирует предприятие мужа и продает фабрику его братьям. Сама же продолжает уединенно жить в усадьбе на Пречистенке в окружении лишь пары самых близких ей людей и активно проявляет себя лишь в благотворительности. В 1908-1910 годах Александра Ивановна, находясь уже в довольно преклонном возрасте 77 лет, вдруг затевает масштабную перестройку усадьбы. Трудно сказать, что побудило одинокую пожилую женщину начать перестраивать дом своей усадьбы, да еще и с тратой на этот проект огромной суммы денег. По свидетельствам современников, семейный адвокат Коншиных А.Ф. Дерюжинский, доверенное лицо Александры Ивановны, как-то во время прогулки обратил внимание на опасную по своей величине трещину в стене дома Коншиных со стороны Мертвого (Пречистенского) переулка, о появлении которой не замедлил сообщить владелице дома. Якобы это послужило решающим основанием снести старый особняк и на его месте возвести новый дом-дворец, какой приличествовал бы теперь уже дворянскому статусу обладательницы. Дерюжинский нанимает для перестройки здания знакомого архитектора - Анатолия Оттовича Гунста.

Гунст занялся строительством с большим размахом, не стесняя себя в средствах. Он спроектировал и воплотил в жизнь проект настоящего дворцового ансамбля. Благодаря замыслу талантливого архитектора и практически неограниченным финансовым возможностям заказчика в 1910 году в Москве появилось здание, по праву занявшее одно из ведущих мест в ряду самых роскошных построек начала XX столетия. Архитектор тактично сохранил гармоничные размеры предыдущего особняка, возводя новый дом, как и просил заказчик, по плану снесенного. Декору же здания и особенно его интерьерам он уделил самое пристальное внимание. Акценты в здании он расставил, разместив над карнизом по центру крупный аттик и небольшие по бокам, а протяженный фасад равномерно расчленил плоскими пилястрами ионического ордера, все это выполнено в лучших традициях неоклассики. А в обрамлениях окон, мелкой причудливой декоративной лепнине, барельефном панно на одной из стен дома прослеживаются черты эклектики. Дом парадным фасадом выходит в сад, огороженный со стороны Пречистенки высокой каменной оградой с изящными арочными нишами, балюстрадами и возвышающимися сверху вазонами. Массивные пилоны въездных ворот украшают скульптуры львов.

Усадьба А.И. Коншиной

Поистине роскошны были интерьеры здания, в создании которых архитектор проявил себя как крупный мастер. Особенно красивы были Зимний сад со световым фонарем и стеклянным эркером, Белый и Голубой залы: здесь и итальянский мрамор, и каменные скульптуры, и французские бронзовые украшения, и богатая лепнина потолков, и причудливые люстры, и дорогие паркеты. С шиком была обустроена и ванная, вся сантехника была привезена прямиком из Англии. Не отставал дом и в техническом плане, он был буквально «нашпигован» всевозможной современной техникой: водопроводом, канализацией, различными устройствами, в доме присутствовала даже специальная система вытяжных пылесосов, работавших через вентиляционные отверстия. Вся эта изумительная красота и технические новинки привнесли в последние годы жизни благочестивой вдовы ощущение праздника.

Но наслаждаться великолепным дворцом Коншиной, к сожалению, пришлось недолго. Спустя 4 года после завершения его строительства она скончалась. Дворец перешел по наследству родственникам Ивана Николаевича Коншина, которые в начале 1916 года продали пречистенскую усадьбу за 400 тысяч рублей Алексею Ивановичц Путилову, крупному предпринимателю и банкиру, являвшемуся председателем правления Русско-Азиатского банка и также входившему в руководство полусотни других солидных акционерных предприятий и фирм. Но и новому владельцу недолго посчастливилось жить в великолепной усадьбе – грянул Октябрьский переворот, и все имущество банкира, включая и дворец на Пречистенке, было конфисковано.

В 1922 году во дворце Коншиной разместился Дом ученых. Инициатива его создания принадлежит Максиму Горькому. Он якобы объяснил Ленину, что московской научной общественности подобный клуб просто необходим. А место для размещения Дома ученых выбрано на именно Пречистенке в связи с находившимися поблизости отсюда в большом числе учебными заведениями, научными институтами, библиотеками, музеями. «Приютили» ученых ни много ни мало во дворце Коншиной, здесь для них были созданы все необходимые условия и благоприятная для общения работников науки, техники и искусства и для их отдыха обстановка. Стоит ли говорить, что общение и отдых советских ученых не повлияли на состояние некогда роскошного дворца положительно, разумеется, большая часть великолепного внутреннего убранства дома была утеряна и испорчена безвозвратно и безнадежно. А уж о пристройке в 1932 году к зданию дворца дополнительного корпуса в конструктивистском стиле кроме как с прискорбием говорить невозможно - он просто изуродовал усадебный ансамбль. Причем даже если отбросить вопрос эстетики, исторической и архитектурной ценности, совершенно не понятно, зачем вообще понадобился этот новый корпус даже функционально, ведь усадьба и без него была достаточно большой и вполне была способна удовлетворить любые нужды Дома ученых как в то время, так и сейчас.

Усадьба Лопухиных-Станицких / Музей Л.Н. Толстого (Пречистенка, 11).

Усадьба Лопухиных-Станицких