10 фактов о Владимире Шухове |

10 фактов о Владимире Шухове

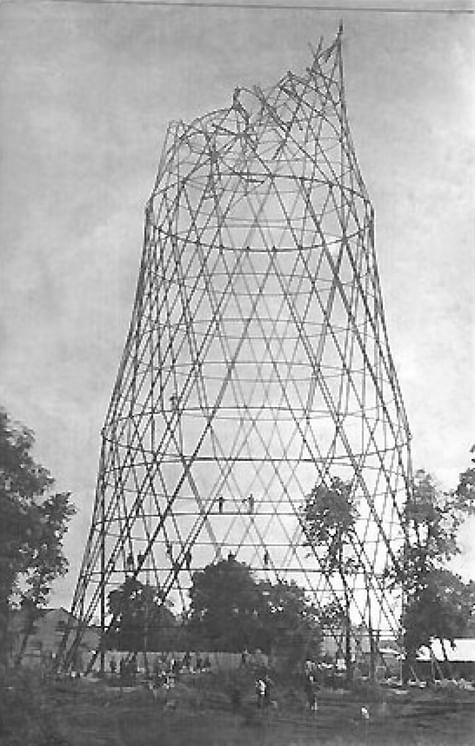

Владимир Григорьевич Шухов. Гениальный инженер, архитектор, изобретатель и ученый-новатор. Диапазон его интересов был необычайно широким – от нефтепереработки и судостроения до военного дела и реставрационной науки. Изобретения Шухова во многом определили будущее России в начале ХХ века, выведя ее в авангард мирового научно-технического прогресса, а также навсегда вписали имя ученого в историю науки. 93 года назад, 19 марта 1922 года была пущена в эксплуатацию знаменитая Шуховская башня.

1. Обучаясь в Петербургской гимназии, юный Володя Шухов доказал теорему Пифагора своим собственным оригинальным методом.

Лекция Юрия Волчка «Архитектоника Владимира Шухова

2. Известно, что Шухов очень любил велопрогулки, однажды он даже стал чемпионом Москвы по велогонкам. Сам изобретатель утверждал, что езда на велосипеде помогла ему победить чахотку.

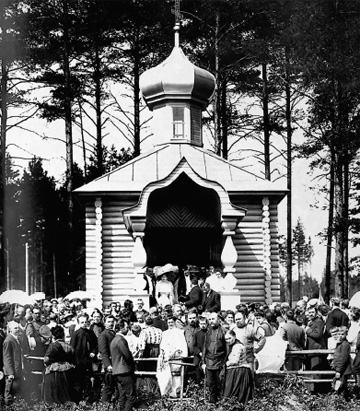

3. На подмосковной даче Шуховых часто гостила Ольга Книппер, будущая жена Антона Чехова. Шухову было 32, а ей – 17. Это была их первая любовь. Роман длился два года, но потом по неизвестной причине влюбленные расстались.

4. Владимир Шухов стал первым инженером в мире, который применил гиперболоид в строительной механике.

5. Шухов изобрел метод крекинга в промышленности (перегонка нефти под воздействием высокой температуры и давления; при этом нефть распадается на фракции – бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо и мазут).

До 1891 года в мире не существовало промышленного устройства для перегонки нефти.

В царской России аппарат не был востребован ввиду отсутствия автомобилей.

Первыми с необходимостью конструирования такого приспособления столкнулись американцы и изобрели свой крекинг.

Когда же западные коллеги узнали, что двадцать лет назад крекинг-процесс уже был смоделирован и запатентован русским инженером, они предложили ему немыслимые по тем временам деньги. Однако Шухов отказался, заявив: «Меня устраивает зарплата, которую я получаю от советского правительства».

6. После инцидента с обрушившейся во время строительства секцией башни на Шаболовке, ВЧК приговорила инженера к «условному расстрелу». Шухов должен был достроить первую и самую высокую в России радиобашню во что бы то ни стало. Ему было 65 лет.

7. С Шуховым серьезно сотрудничал архитектор-авангардист Константин Мельников. Конструкция известного Дома Мельникова – это две соединенные цилиндрические кирпичные сетчатые оболочки, по аналогии с оболочками Шухова, обеспечившие прочность при минимальном расходе материала.

8. Шуховская башня на Шаболовке вдохновила советского писателя Алексея Толстого на создание романа «Гиперболоид инженера Гарина».

9. Мать инженера, Вера Капитоновна, всю жизнь любила роскошь, светскую жизнь и приемы. В семье Шухова восхищались Штраусом. Когда король вальсов приехал в Москву, на балу он встретил Веру Капитоновну. Композитор был настолько очарован ею, что посвятил ей вальс и преподнес в подарок партитуру с автографом.

10. Владимир Григорьевич увлекался фотографией, в его архиве более 1500 снимков, в частности вот такое «селфи».

https://www.culture.ru/materials/39166/10-faktov-o-vladimire-shukhove

|

Метки: шуховы книппер вчк-кгб инженеры |

Алексей Толстой |

Персона

Алексей Толстой

Годы жизни:

10 января 1883 — 23 февраля 1945

Страна рождения:

Россия

Сфера деятельности:

Писатель

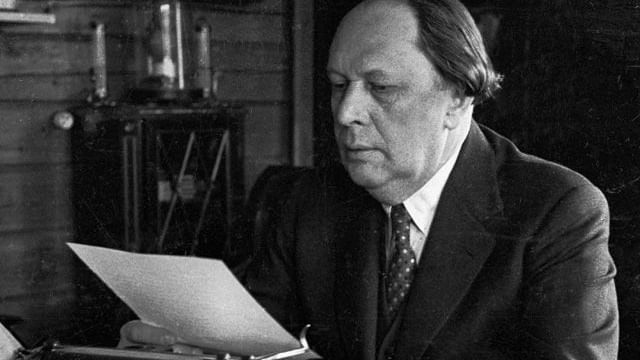

Мать Алексея Толстого была талантливой писательницей и привила сыну любовь к литературному творчеству. С ранней юности он писал много и разнообразно: создавал фантастические и исторические романы, сказки для детей, повести в духе соцреализма, стихи и пьесы. Именно Алексей Толстой рассказал детям о приключениях деревянного мальчика Буратино, а взрослым — о любви землянина и марсианки Аэлиты.

«Я был неучем и дилетантом...» Первые рассказы и стихи

Алексей Толстой родился 10 января 1883 года в городе Николаевске Самарской губернии. Его мать, Александра Тургенева, была дочерью отставного военного, очень набожного и аскетичного человека, и приходилась внучатой племянницей декабристу Николаю Тургеневу. С ранней юности она много читала и сама занималась литературным творчеством: писала книги для детей и взрослых, печаталась в самарских газетах, а позднее и в петербургских журналах. Отец — граф Николай Толстой — был предводителем самарского дворянства, двоюродным братом историка Михаила Толстого и министра внутренних дел Дмитрия Толстого. Отец будущего писателя имел тяжелый характер, поэтому еще до рождения сына, в мае 1882 года, Александра Тургенева ушла от мужа к председателю уездной земской управы Алексею Бострому. Трое старших детей остались с отцом.

Детство Алексея Толстого прошло на хуторе Сосновка недалеко от Самары, в имении Бострома. Начальное образование он получал дома, под руководством приглашенного учителя. Позже Толстой вспоминал:

Оглядываясь, думаю, что потребность в творчестве определилась одиночеством детских лет: я рос один в созерцании, в растворении среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум воды, крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времени года, рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность (учился я, разумеется, скверно)… Вот поток дивных явлений, лившийся в глаза, в уши, вдыхаемый, осязаемый… Я медленно созревал…

Алексей Толстой

С детства мать прививала Алексею Толстому любовь к литературе. По ее совету 10-летний мальчик написал свой первый рассказ. «Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки, — вспоминал писатель потом. — Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным: матушка меня больше не принуждала к творчеству».

До 17 лет Алексей Толстой носил фамилию отчима — Бостром. Несколько лет его мать добивалась, чтобы Николай Толстой признал сына законнорожденным, однако фамилию и титул отца юноша получил только после смерти графа, в 1901 году.

В 1897–1898 годах Толстой учился в Сызранском реальном училище. После этого семья переехала в Самару, где будущий писатель продолжил обучение. Все предметы давались ему одинаково хорошо, трудности были только с иностранными языками. В 1901 году Алексей Толстой получил аттестат и уехал в Петербург, где поступил в Технологический институт на отделение механики.

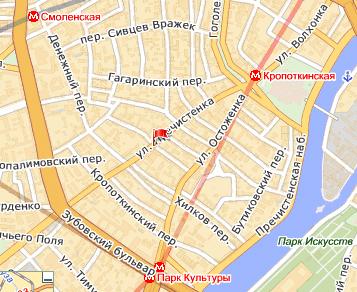

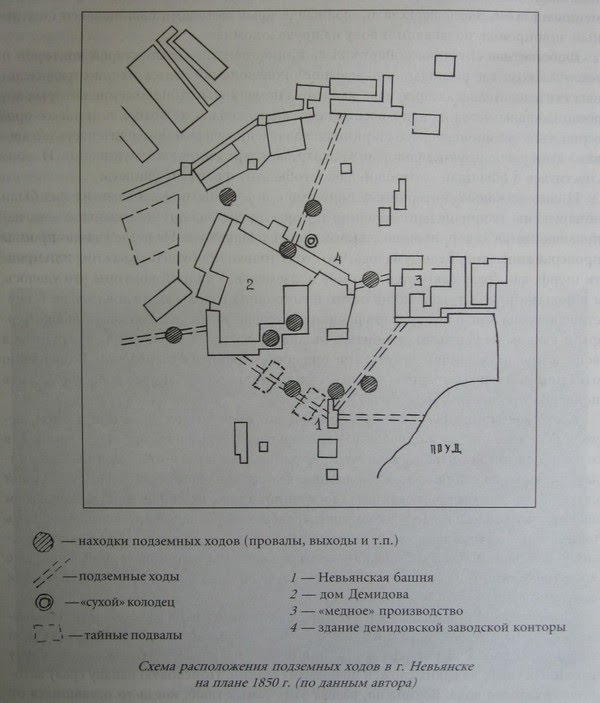

В 1905-м Толстого направили на практику в уральский город Невьянск, на металлургический завод. Там он написал рассказ «Старая башня», основанный на местных легендах и посвященный главной достопримечательности Невьянска — «падающей» башне.

В то же время, вдохновившись поэзией Николая Некрасова и Семена Надсона, Алексей Толстой попробовал сочинять стихи. Первый поэтический сборник — «Лирика» — он издал за свой счет в 1907 году. Впоследствии, однако, писатель стыдился своих ранних стихотворных опытов, считал их неумелыми подражаниями и предпочитал не вспоминать о них вовсе. В 1911 году он выпустил книгу стихов по мотивам русского фольклора «За синими реками» и после этого к поэзии больше не возвращался.

Проза увлекла Толстого гораздо больше. Незадолго до защиты диплома он бросил университет и посвятил все свое время творчеству. Как вспоминал писатель, в ранних его рассказах преобладали сюжеты «об уходящем и ушедшем мире разоряющегося дворянства» — из таких произведений состоял выпущенный в 1911 году цикл повестей и рассказов «Заволжье». По-прежнему интересовали Толстого и фольклорные мотивы: одной из его первых изданных книг стал сборник «Сорочьи сказки». О творчестве писателя хорошо отзывались многие его современники: Максим Горький, Максимилиан Волошин, даже известный скептик Иван Бунин. Но сам автор не был доволен своими работами:

Я решил, что я писатель. Но я был неучем и дилетантом. Я хорошо не знал ни русского языка, ни литературы, ни философии, ни истории. Не знал ни своих возможностей, не знал, как наблюдать жизнь. К своему оправданию должен сказать, что все это я понимал и предчувствовал, что мне грозит.

До 1914 года Алексей Толстой написал несколько сборников сказок, роман «Хромой барин», 10 рассказов и повестей, 14 пьес, многие из которых шли в Малом театре. «Чтобы одновременно в течение года печататься в шестнадцати разных изданиях, нужно было работать, не разгибая спины».

«Трудился он тогда споро и весело», — вспоминал писатель Корней Чуковский. Однако Толстой не все время проводил за письменным столом: он успевал появляться на всех литературных встречах, театральных премьерах и других важных светских событиях Петербурга.

Когда началась Первая мировая война, Толстого освободили от службы из-за проблем со здоровьем и отправили на фронт военным корреспондентом от газеты «Русские ведомости». В 1916 году он побывал в Англии и Франции, создал несколько рассказов, пьес и военных очерков — «Касатка», «Прекрасная дама», «На горе».

«Марка падает, цены растут»: жизнь в эмиграции

К революции Алексей Толстой отнесся враждебно. В июле 1918 года он переехал в Одессу, оттуда — в Константинополь, затем в Париж и наконец поселился в Берлине. «Час был тяжелый, — рассказывал он в письме Ивану Бунину об отъезде из Одессы. — Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все искупилось пребыванием здесь (во Франции)».

Однако и в этот период постоянных переездов писатель продолжал работать. Даже в трюме корабля до Константинополя он устроил себе подобие рабочего места: столом и стулом служили перевернутые ящики из-под консервов. Еще в Одессе Толстой написал повесть «Граф Калиостро» и комедийную пьесу «Любовь — книга золотая».

В 1922 году вышла автобиографическая повесть «Детство Никиты»: в ней Толстой рассказал о своей жизни в имении отчима, а прообразом матери главного героя стала мать самого писателя. В произведении сохранились также подлинные имена учителя Аркадия Ивановича и детского приятеля автора — Мишки Коряшонка. В том же году писатель выпустил роман «Сестры» — первую часть трилогии «Хождение по мукам».

Ни в Париже, ни в Берлине Толстому не нравилось. «Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане, — писал он Ивану Бунину. — марка падает, цены растут, товары прячутся». В мае 1923 года писатель ненадолго приехал в СССР, а позже вернулся на родину навсегда.

Любимый писатель Иосифа Сталина: возвращение в СССР

Приехав в Советский Союз, Алексей Толстой, по выражению Корнея Чуковского, «сразу же впрягся в работу, не давая себе никакой передышки».

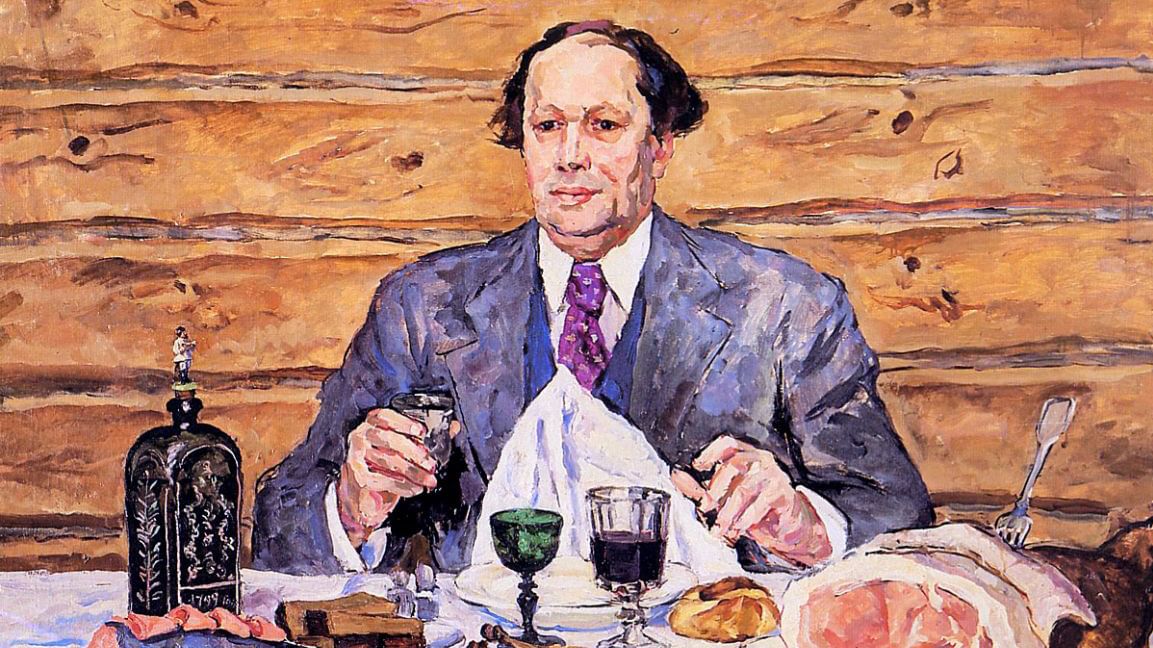

Уже в 1923 году он выпустил свой первый фантастический роман «Аэлита», работу над которым начал еще в Берлине. В 1924-м вышли повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус», сказка «Кот сметанный рот», пьеса «Бунт машин». Три года спустя Толстой вернулся к жанру фантастики и создал еще одно известное произведение — «Гиперболоид инженера Гарина». Современники, однако, не одобрили ни «Аэлиту», ни «Гиперболоид...». Хвалил эти произведения только Максим Горький, негативно же отзывались о них даже друзья Толстого — Корней Чуковский и Иван Бунин. «Без фантастики скучно все же художнику, благоразумно как-то... Художник по природе — враль, вот в чем дело!» — отвечал на критику писатель.

Постепенно Алексей Толстой наладил отношения с советской властью. Он стал депутатом Верховного Совета СССР и членом Академии наук, был одним из любимых писателей Иосифа Сталина.

До 1930-х годов Толстой писал преимущественно рассказы и работал над второй книгой трилогии «Хождение по мукам» — «1918 год». Затем он обратился к исторической тематике и в 1934 году выпустил два тома романа «Петр Первый». За это произведение он получил первую из трех своих Сталинских премий. Писатель планировал издать и третий том, однако он так и остался незавершенным.

Два года спустя, в 1936-м, вышла самая известная сказочная повесть Алексея Толстого — «Золотой ключик, или Приключения Буратино», литературная обработка сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Изначально Толстой собирался просто перевести произведение на русский язык, но затем передумал: «… выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему». Сказку впервые напечатали в газете «Пионерская правда», затем она вышла отдельной книгой. Одновременно писатель создал пьесу «Золотой ключик», которую поставили в Центральном детском театре, а в 1939 году написал сценарий для художественного фильма режиссера Александра Птушко.

Когда началась война, Алексея Толстого с семьей эвакуировали в Ташкент, который он сразу же окрестил «Стамбулом для бедных». В это время он писал множество патриотических статей, очерков и рассказов, призванных поднять боевой дух советского народа. В 1941 году писатель завершил трилогию «Хождение по мукам» романом «Хмурое утро». В 1943-м за это произведение Толстой получил еще одну Сталинскую премию.

Личная жизнь Алексея Толстого

Алексей Толстой был женат четырежды. Первой его супругой стала Юлия Рожанская. С ней писатель познакомился в Самаре, когда гостил у своей тетки Марии Тургеневой. Рожанская, дочь самарского врача, тогда училась в гимназии и играла в любительских театральных постановках. В письме матери Толстой рассказывал об отношениях с будущей женой:

Время проводим мы чудесно… отношения у нас простецкие, простота нравов замечательная, с барышнями я запанибрата, они даже и не конфузятся. <...> По утрам мы забираемся с Юлией на диван, я — с книжкой, она — с вышиваньем, ну, она не вышивает, а я не читаю.

Брак был ранним — на тот момент Толстому было всего 18 лет. Супруги прожили вместе всего шесть лет, у них родился сын Юрий, он умер в детстве.

В 1907 году Толстой влюбился в художницу Софью Дымшиц. Несколько лет они жили вместе, но не могли обвенчаться: оба не получили развода в своих первых браках, к тому же Дымшиц была иудейкой. Впоследствии, когда формальности с разводами были улажены, она приняла православие, чтобы вступить в законный брак с Толстым. В 1911 году у супругов родилась дочь Марианна, а в 1914-м они расстались.

Третьей любовью Алексея Толстого стала поэтесса Наталья Крандиевская. Она послужила прообразом Кати Рощиной из произведения «Хождение по мукам». В браке с Крандиевской писатель прожил 21 год, у них было двое сыновей — Никита и Дмитрий. Кроме того, Толстой принял и сына Натальи Крандиевской от первого брака — Федора Волькенштейна.

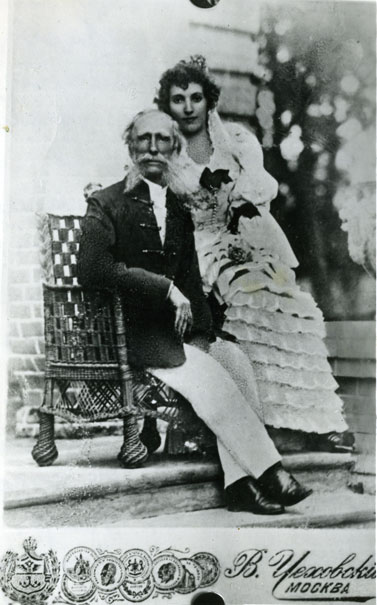

В августе 1935 года в доме Толстых появился секретарь — Людмила Крестинская-Баршева. Несмотря на большую разницу в возрасте, между Толстым и девушкой возникли взаимные романтические чувства, и уже в октябре того же года они поженились. С Людмилой Крестинской Толстой прожил до конца жизни. Детей у них не было.

Алексей Толстой умер в феврале 1945 года. В память о нем объявили государственный траур. В 1946-м ему посмертно присудили третью Сталинскую премию за пьесу «Иван Грозный». По мотивам произведений писателя сняли множество художественных фильмов — «Формула любви», «Похождения Невзорова», «Юность Петра», «Золотой ключик». «Аэлиту» экранизировали не только в СССР, но и в Венгрии.

Интересные факты об Алексее Толстом

1. В СССР Толстому дали ироничное прозвище «красный граф»: будучи дворянином по рождению и не приняв революционную идеологию, он не только не попал под репрессии, но и занял довольно высокое положение в советском обществе.

2. На создание романа «Гиперболоид инженера Гарина» Толстого вдохновил ажиотаж вокруг строительства Шуховской башни в Москве — необычной для того времени конструкции из сетчатых металлических оболочек, которую изобрел архитектор Владимир Шухов.

3. В 1927 году журнал «Огонек» опубликовал коллективный роман-буриме «Большие пожары». Первую главу написал Александр Грин, впоследствии по одной главе к произведению добавляли другие писатели. 17-ю главу — «Бабочки» — создал Алексей Толстой.

4. В 1941 году Алексей Толстой получил письмо от Ивана Бунина, который находился тогда в эмиграции. Бунин просил помочь ему с выплатой гонораров за переиздание книг. Толстой обратился за поддержкой лично к Иосифу Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович, — писал он, — обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину? Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы cоветское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом». Сталин откликнулся на обращение и сразу поднял вопрос о возвращении Бунина.

5. Современная российская писательница Татьяна Толстая приходится Алексею Толстому родной внучкой: ее отцом был Никита Толстой, сын писателя и его третьей жены Натальи Крандиевской. В честь него Толстой назвал главного героя автобиографической повести «Детство Никиты».

Теги:

|

Метки: толстые |

Русский Берлин: литературная столица эмиграции |

Русский Берлин: литературная столица эмиграции

В начале 1920-х годов в Берлине жило около 300 тысяч эмигрантов из России. Среди них были политики и дипломаты, художники и музыканты. Но особенно много в городе было писателей: Берлин того времени даже называли «литературной столицей русской эмиграции». Читайте отрывки из их мемуаров вместе с порталом «Культура.РФ».

Андрей Белый — «Одна из обителей царства теней»

Поэт и прозаик Борис Бугаев, известный под псевдонимом Андрей Белый, приехал в Берлин в ноябре 1921 года. Он прожил в пансионе на Пассауэрштрассе до октября 1923-го, а затем, устав от жизни в «гибнущей Европе», вернулся в Москву. Эти два года литературоведы называют «берлинским Болдино Белого»: в Германии он создал множество стихотворений, прозаических произведений, очерков и статей. В то время Белый тяжело переживал разрыв с первой женой, Асей Тургеневой. Другой русский эмигрант в Германии, Владислав Ходасевич, писал об этом: «...весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики».

В 1925 году, уже в России, писатель опубликовал очерк о жизни в Германии — «Одна из обителей царства теней».

Кого здесь вы не встретите! И присяжного поверенного из Москвы, и литературного критика вчерашнего Петрограда, и генерала Краснова, и весело помахивающего серой гривой волос бывшего «селянского» министра В.М. Чернова... <…>

А прибывающие из России здесь именно запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами; сюда появляются в диких, барашковых шапках, в потрепанных шубах Советской России, чтобы отсюда уйти европейцами... <…>

«Здесь русский дух: здесь Русью пахнет! ...

И — изумляешься, изредка слыша немецкую речь: Как? Немцы? Что нужно им в «нашем» городе?

Владимир Набоков — «Путеводитель по Берлину»

Рассказ «Путеводитель по Берлину» вышел в декабре 1925 года в газете «Руль», а в 1929-м стал частью сборника «Возвращение Чорба». Владимир Набоков подписал его псевдонимом «В. Сирин» — под этим именем он издал в Берлине несколько книг. «Путеводитель...» был создан в форме рассказа приятелю «о трубах, трамваях и прочих важных вещах», иначе говоря — о городе с быстрым темпом жизни, долгими дорожными работами, множеством забегаловок и особым укладом жизни.

— Это очень плохой путеводитель, — мрачно говорит мой постоянный собутыльник. — Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлинский Аквариум? <…>

— Неинтересно, — утверждает с унылым зевком мой приятель. — Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого...

Владимир Набоков прожил в Берлине более 15 лет. Он приехал туда после обучения в Кембридже вслед за своими родителями. Жизнь в Германии стала для писателя чередой переездов с квартиры на квартиру из-за нехватки средств. Набоков зарабатывал тем, что давал уроки английского и французского, много переводил — от «Алисы в Стране чудес» до коммерческих описаний кранов, подрабатывал тренером по теннису.

Но пока он жил в Берлине, «не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка». В Германии Набоков написал свой первый роман — «Машенька», произведения «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» и, конечно, «Дар». Сюжеты многих из них разворачиваются в Берлине.

Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни (1922–1937), издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал.

Из автобиографии «Другие берега», 1954

Илья Эренбург — «Письма из кафе»

Читайте, как Германия повлияла на русское искусство в разное время

Публицист и поэт Илья Эренбург попал в Германию в 1921 году: его выслали из Франции по обвинению в советской пропаганде. Он прожил в Берлине три года — сначала в пансионе на Прагерплац, а затем на Траутенштрассе. За это время он опубликовал 19 книг, вместе с художником Эль Лисицким создал международный художественно-литературный журнал о современном искусстве «Вещь», а также написал роман «Любовь Жанны Ней».

Первый очерк цикла «Письма из кафе» напечатали в 1923 году в московском журнале «Россия». Эренбург задумывал что-то вроде «гида по кафе Европы» — впечатления-советы незнакомому читателю с фотографиями автора. Первые рассказы были посвящены городам Германии: Берлину, Брокену, Хильдесхайму, Магдебургу, Веймару. Позднее Эренбург включил их в сборник «Виза времени».

Я не берусь тебе объяснить, что привлекает в Берлин табуны иностранцев. Я пишу это письмо из «Романишес-кафе». Это очень почтенное учреждение, нечто вроде генерального штаба фантастических бродяг, вселенских хлопотунов и просвещенных жуликов, исцеленных от узкого национализма. <…>

Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине. Валюта или визы? Эмигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропустят возможности его поругать. Особенно русские: это считается хорошим тоном.

Виктор Шкловский — «Zoo, или Письма не о любви»

Писатель и сценарист Виктор Шкловский бежал за границу, спасаясь от ареста: его обвиняли в антибольшевистской деятельности и связях с эсерами. Сначала он оказался в Финляндии, а затем в Германии. Шкловский жил в Берлине с апреля 1922 по июнь 1923 года, писал публицистические произведения, а иногда подрабатывал водителем такси. Здесь он общался с Ильей Эренбургом, Василием Немировичем-Данченко, Алексеем Толстым. «Немыслимо» влюбился в Эльзу Триоле — младшую сестру Лили Брик. Именно Триоле стала прообразом главной героини романа «Zoo, или Письма не о любви», который вышел в 1923 году.

«Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец» («Zoo») — заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах», — писал Шкловский в предисловии к книге. Он привязал сюжет произведения к конкретному месту — Берлинскому зоосаду в районе Тиргартен, поскольку многие русские эмигранты жили именно в этой части города.

Русские ходят в Берлине вокруг Старой кирки, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так и на этой кирке прикреплен над крестом странный колючий орех. <...>

По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов. Памятники — как сервизы. Мы никуда не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов. <...>

В сырости и в поражении ржавеет железная Германия, и ржавчиной срастаемся, ржавея вместе с ней, нежелезные мы.

Роман Гуль — «Жизнь на Фукса»

А здесь узнайте, куда еще, кроме Германии, выезжали русские писатели

Мемуары «Жизнь на Фукса» охватывают период с 1916 по середину 1920-х годов. Писателя и журналиста Романа Гуля занесло в Берлин волной «белой эмиграции». Он участвовал в «Ледяном походе» генерала Лавра Корнилова, попал в плен к петлюровцам в Киеве. Немцы освободили его и отправили в лагерь для переселенцев под Хельмштедтом. Там Гуль работал дровосеком, затем в 1920 году он переехал в Берлин, публиковался в изданиях «Жизнь», «Накануне», «Голос России», «Русский эмигрант».

В очерках он не только описывал повседневную жизнь, но и создавал галерею портретов «русского Берлина» — от эмигрировавших офицеров до художников и литераторов: «Русские писатели ходили по Берлину, кланяясь друг другу. Встречались они часто, потому что жили все в Вестене». Марина Цветаева, Юлий Айхенвальд, Игорь Северянин, Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Сергей Есенин — всех их Гуль «разместил» на карте немецкой столицы.

Из Америки через Париж Есенин приехал один. Он был смертельно бледен. И не бывал трезв. Он не рассказывал о том, что брак с Дункан закончился вмешательством французской полиции. Он пил. <…>

Есенин обводил сидящих и уставлялся, всматриваясь. Бутылки. Руки. Стаканы. Стол. Цветы. Алексей Толстой. Кусиков с брюнеткой. Лицо Есенина. Все дробилось картиной кубиста.

Я сказал Есенину:

— Чего вы уставились?

Дальше должна была быть брань, драка, бутылкой в голову. Но Есенин улыбнулся тихо и жалобно. Качаясь, встал. И сказал, протягивая руку:

— Я — ничего. Я — Есенин, давайте знакомиться...

«Жизнь на Фукса» стала первым произведением Романа Гуля, которое издали в СССР. Помимо нее, в 1928 году московский Госиздат выпустил сборник «Белые по Черному. Очерки Гражданской войны». Другие книги Гуля — «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», «В рассеянии сущие», «Конь рыжий» — выходили в издательствах Парижа, Берлина и Нью-Йорка.

Автор: Татьяна Григорьева

Теги:

ЛитератураПубликации раздела Литератураhttps://www.culture.ru/materials/254081/russkii-be...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: литераторы русское зарубежье эмиграция |

Пётр Ильич Чайковский 1840 - 1893-окончание |

Денежные затруднения Чайковского были, скажем прямо, весьма своеобразны. Например, он едет в Париж - и Надежда Филаретовна нанимает для него дорогущее жильё, причём такое, каким до неё он никогда не пользовался, и при этом интересуется, не нуждается ли Пётр Ильич ещё в чём- то. Его ответ: да, мол, истратился, и «если можно, вышлите мне ещё денег, я их обязательно верну, когда издатель Юргенсон оплатит мою работу». Она упрекает его: «Зачем вы просите денег у Юргенсона? Если появится нужда, Вы только скажите».

- Солидное состояние обеспечил ей супруг Карл Фёдорович? - спрашиваю я у Вайдман.

- Тут ещё вопрос - кто кому обеспечил.

В своих воспоминаниях их внук Георгий Алексеевич Римский-Корсаков пишет, что военный инженер-путеец Карл Фёдорович фон Мекк до поры до времени трудился на шоссейных дорогах и считался небогатым - семья в 10 человек, а ему в месяц на казённой службе платили полторы тысячи рублей. Как признавалась Чайковскому Надежда Филаретовна, в те времена она могла потратить в день на прокорм многочисленных чад всего 20 копеек. Но пытаясь выйти из незавидного положения, она со своим необычайно сильным характером убедила мужа заняться постройкой железных дорог. Да и момент выбрала весьма кстати: как раз в это время группа частных предпринимателей взяла у государства подряд на строительство железной дороги и получила от него ссуду.

Первой железной дорогой, построенной Карлом Фёдоровичем, стала Московско-Рязанская, связавшая Москву с черноземными губерниями. Дело у предпринимателей пошло настолько удачно, что Александр II разрешил своим сыновьям вложить в него часть собственных капиталов. Как один из учредителей общества, фон Мекк стал к тому же инженером-производителем работ, которые принесли ему немалые деньги. Завершив постройку Московско-Рязанской дороги, Карл Фёдорович принял деятельное участие в укладке железнодорожного пути от города Ромны Полтавской губернии до балтийского порта Любавы. Это открыло доступ украинскому хлебу за рубеж. Так или иначе, но, как писала Надежда Филаретовна позднее Чайковскому, эта железная дорога стала «собственностью семьи Мекк». Если верить внуку, дед оставил потомству имущества и денег на 20 миллионов рублей.

- Но Надежда Филаретовна помогала деньгами не только Чайковскому...

- Конечно, не только ему, но и другим музыкантам и художникам, - соглашается Полина Вайдман. - Хотя далеко не в такой степени, как Чайковскому. Например, когда за участие в коронационных торжествах композитор получил от государя Александра III бриллиантовый перстень, его тут же за три тысячи перекупила фон Мекк, зная, что Петру Ильичу опять нужны деньги.

Понимая, что любовные отношения между ними невозможны, фон Мекк задумала породниться с Чайковским через детей.

Надежда Филаретовна захотела познакомить поближе своих мальчиков с дочерьми сестры композитора Александры Ильиничны Давыдовой. Она засылала в её дом своих старших сыновей Николая и Александра. С той стороны «претендентками» были три племянницы Чайковского - Вера, Наталья, Татьяна. Коле же неожиданно приглянулась четвертая - Анна. Они поженились, С и их потомки нынче живут в России, Франции, Бразилии, США и Польше...

Неужели Петру Ильичу и Надежде Филаретовне так и не х суждено было встретиться друг с другом?

Это произошло только однажды, когда он гулял в лесу по соседству с её родным имением в Браилове. В тот день они нечаянно впервые встретились лицом к лицу. И он... извиняется перед нею!

Их переписка закончилась столь же внезапно, как и началась. Всех причин, несмотря на многочисленные домыслы исследователей, так и не удалось установить. Скорее всего, к этому Надежду Филаретовну подтолкнули и резко ухудшившееся здоровье, и существенно пошатнувшееся финансовое положение. В конце 1890 года Пётр Ильич получил последнее её письмо, в котором сообщалось, что в связи с финансовым крахом она больше не имеет возможности поддерживать композитора материально...

Скончалась фон Мекк 14 (26 января) 1894 года в Ницце, пережив Чайковского на два с половиной месяца.

6. "Спящая красавица" (1889)

До Чайковского к сюжету Шарля Перро обращался французский композитор Фердинан Герольд, сочинивший балет с таким же названием, однако уже в год премьеры версия Чайковского и Мариуса Петипа была признана выдающейся и заняла почётное место в ряду мировых шедевров балетного искусства.

В наше время почти каждый балетмейстер, осуществляющий новую редакцию "Спящей красавицы", создает и новый вариант её партитуры.

7. "Пиковая дама" (1890)

В 1887 году администрация Императорского Театра предложила Чайковскому написать оперу на сюжет, созданный Иваном Всеволожским на основе повести Пушкина. Композитор отказался по причине отсутствия в сюжете "должной сценичности", однако два года спустя всё же принял заказ и с головой погрузился в работу.

Скачать видео

Вскоре после российской премьеры опера "перекочевала" в репертуар многих театров Европы и Америки, где исполнялась на русском, чешском и немецком языках.

8. "Щелкунчик" (1892)

Новаторский балет по мотивам сказки Эрнста Теодора Гофмана "Щелкунчик и мышиный король" занимает особое место среди поздних произведений Чайковского и балетного искусства в целом.

С началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня Мари стала зваться Машей. Фрица при этом переименовывать не стали.

Скачать видео

В начале 1892 года Чайковский осуществил давнюю мечту - устроиться в деревне под Москвой, и переехал в Клин. Здесь он создал бессмертную Шестую симфонию. После её премьеры в октябре 1893 года он и скончался.

В 1921 году дом Чайковского был превращён в музей, а во время оккупации - разграблен и осквернён фашистами: мемориальные комнаты композитора были превращены в казармы на 100 солдат. Тотчас же после освобождения города 15 декабря 41-го были зафиксированы злодеяния европейских варваров, и начались работы по восстановлению Дома-музея.

Он снова был открыт уже в начале 1942 года. Сегодня это один из лучших музеев Подмосковья.

Похоронен в Александро-Невской лавре в Некрополе мастеров искусств.

Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

Ярлыки: #Чайковский175, библиотека № 11 города Калуги

Место: улица Болотникова, 15, Калуга, Калужская область, Россия, 248018

iblioteka11kaluga.blogspot.com/2015/07/1840-1893.html

|

Метки: чайковские |

Пётр Ильич Чайковский 1840 - 1893 |

Пётр Ильич Чайковский 1840 - 1893

«Музыка – это самый сильный вид магии»

Чайковский родился в Предуралье, в городе Воткинске.

Пётр Ильич сошёл в могилу довольно молодым — в 53,5 года, и с самого 1893 года, когда на потрясённый мир обрушилось это известие, люди задаются вопросом: «От чего он умер?». Но, как ни парадоксально, на этот вопрос не может быть однозначного ответа. Загадка в том, что, с одной стороны, Чайковский панически боялся смерти. А с другой — были моменты, когда он страстно хотел уйти из жизни. «Я знаю, — исповедался он однажды своей сестре, — что рано или поздно не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь вдребезги...». Не может ли разгадка этого трагического парадокса крыться в самом происхождении великого русского композитора? Не могло ли быть так, что могучие предки, дав композитору многое, чем-то и обделили его?

Происхождение. Семья

Близкие Петра Ильича считали основателем рода Чайковских запорожского казака Емельяна по прозвищу «Чайка». Жил он в селе Троицком (впоследствии — Николаевка или — по-украински — Миколаевка, затем Фрунзовка Глобинского района Полтавщины). Емельян будто бы умел подражать голосам птиц. В азовских казачьих походах он якобы зазывал чаек лететь за казацкими ладьями, а когда начинался шторм, птицы-чайки устремлялись к берегу показывая направление людям. Прозвище «Чайка» и Емельяновы способности передались родственникам казака, многие из них были мастера петь, танцевать, играть на бандуре. Теперь уже, видимо, точно не узнать, был ли в числе тех родственников казак Фёдор Афанасьевич Чайка (прадед Петра Ильича), но он тоже жил в Николаевке, хотя родился не там, а переселился с семьёй из села Манжелайки, отстоявшего от Николаевки на 12 вёрст. Можно предположить, что Фёдор Чайка был племянником Емельяна, хотя казаков по фамилии «Чайка» на Полтавщине было великое множество. Уж точно в Николаевке родился второй сын Фёдора Чайки Пётр, которому на роду было написано стать дедом гениального Петра Ильича и основателем дворянской династии Чайковских.

В Центральном государственном историческом архиве Украины хранится перепись хозяйства казака Фёдора Афанасьевича Чайки, произведённая по случаю его смерти. В ней со слов вдовы Анны Чайчихи указывалось, что звания мужа, переехавшего из города Омельницы, она не знает, сын же «Пётр находится в Киеве в училищах и школах латинских, [ему] 18 лет».

Краевед В.Пролеева нашла в Российском государственном архиве древних актов датированное 1769-м годом прошение на высочайшее имя императрицы Екатерины II. Студент Киевской академии Пётр Фёдоров сын Чайковский (в академии, куда Фёдор Афанасьевич отдал самого толкового из своих пятерых сыновей, тот стал зваться не «Чайкой», а благозвучнее — «Чайковским») просит определить его в обучение лекарскому делу.

Таким образом, наиболее вероятным представляется, что род Чайковских берёт начало в среде украинского казачества. Однако есть некоторые основания предполагать и польское происхождение рода тех Чайковских, к которому принадлежал Пётр Ильич, — этого не исключал, например, его брат Модест. В «Бархатной книге» с родословиями российских князей и дворян, начатой ещё в годы царствования Фёдора Алексеевича (1676-1682), сказано: «Чайковские родом из Польши, своё название приняли от выехавшего Ероша Чайковского». От этого поляка проистекло многочисленное потомство. В 1813-1894 годах в губерниях Малой и Белой Руси жило около сорока семей Чайковских. Сам Пётр Ильич, как никто другой из его родни, раздражался и сердился, когда заходила речь об украинских и особенно польских корнях их фамилии. Он впадал в довольно сильную ажитацию, доказывая, что в его музыке повсеместно присутствует «русское», и называл себя «русским в самом истинном смысле этого слова». Зачем он в такой гиперболизированной, категорической форме подчёркивал свою русскость, — Бог весть. Никто из наших других композиторов — Глинка, Римский-Корсаков, Прокофьев — подобными заявлениями не отметились. И это при том, что Пётр Ильич прекрасно знал о малороссийских корнях (польские он категорически отрицал) собственного рода по отцовской линии и о французских — по материнской. Вдобавок он систематически использовал в своих сочинениях украинские народные напевы, наследуемые по линии отца, а мать — обрусевшую француженку — любил трогательно и безоглядно. Наконец, видимо, Пётр Ильич всё-таки знал первородную фамилию (прозвание) прадеда: известны дарственные фотографии композитора с совсем не случайной, надо полагать, надписью: «от Чайки». Поэтому странноватым кажется утверждение Пётра Ильича, будто о своих предках со стороны отца знает лишь, кто был его дед, «а засим моё генеалогическое древо теряется во мраке неизвестности». Ещё гуще, по-видимому, был тот «мрак неизвестности», в котором терялось для Чайковского родословие его матери.

Дед

Пётр Фёдорович Чайковский (1745-1818) учился в Киевской академии. В 1769 году двадцати пяти лучшим выпускникам предоставили право обучаться «медико- хирургическим и фармацевтическим наукам», одновременно призвав в армию. Так «Пётр Фёдоров сын Чайковский» попал в Санкт-Петербургский генеральный военно- сухопутный госпиталь, а через два года в чине армейского подлекаря был направлен во Владимирский пехотный полк для участия в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В 1777 году полк был передислоцирован в Пермь, и вскоре после этого Пётр Фёдорович вышел в отставку. «На гражданке» он обосновался сначала в Кунгуре Пермской губернии, работая там городовым лекарем, затем в городке Слободской Вятской губернии (ныне — Кировской области). В 1785 году по Указу императрицы Екатерины II «О дворянской книге» отставной штабс - лекарь и действительный городовой лекарь Чайковский как чиновник 8 класса был причислен к дворянскому сословию.

С 1795 года началась ответственная административная служба деда Чайковского — в этот год он вступил в должность городничего городка Слободской в 40 километрах от Вятки. «Здесь и сейчас» случилось событие даже не российского, а всемирного, планетарного масштаба: Чайковские — Пётр Фёдорович и его жена Анастасия Сте¬пановна (в девичестве — Посохова) 20 июля указанного года произвели на свет будущего отца нашего музыкального гения— Илью Петровича.

Через год для усиления управления городом Глазовом Петра Фёдоровича переводят туда городничим. К этому времени он уже обременён большой семьёй — у Чайковских было семеро детей и ожидался восьмой. Из архивных документов, отображённых в книге «Чайковский и Удмуртия» (2001 год), видно, что дед Чайковского был человеком хозяйственным, аккуратным, в финансовых делах соблюдал осторожность и честность, давал отпор жульническим проделкам, пьянству и кражам, перед начальством не прогибался, был нетерпим к обману и несправедливости, не¬изменно оставаясь честным на службе и скромным в быту. При Петре Фёдоровиче в Глазове была построена ратуша, первая больница, проведена детальная разметка улиц и кварталов.

Умер он, находясь в должности, в 1818 году.

То, что Пётр Ильич сказал о своём деде, а именно: «В точности решительно не знаю, кто были мои предки со стороны отца. Мне известно, что мой дед был врач и служил в Вятской губернии», — вызывает удивление. Как-то не верится, что внук даже не слыхивал о том, что дед занимал общественное положение значительно более высокое, нежели городской врач. Не слыхивал один из всей семьи? Странно... А на малой родине Петра Чайки, во Фрунзовке, чужие ему люди из поколения в поколение многие годы вспоминали сына казака Фёдора из их села, который «во всём толк имел, вышел в большие люди», и были положительно горды земляком.

Отец

Всем своим детям глазовский городничий дал превосходное по тем временам образование; они отличались отзывчивостью, приятными манерами, честностью.

Последний из пятерых сыновей городничего Чайковского Илья, 1795 года рождения, в 1811 году поступил в Санкт-Петербургский горный кадетский корпус. В 1817 году в возрасте двадцати двух лет окончил его с Большой серебряной медалью, был произведён в офицеры и принят на службу в Департамент горных и соляных дел. Энергичный и эрудированный горный инженер был незамедлительно кооптирован в члены Учёного комитета департамента и по совместительству преподавал горную статистику и горное законоведение в своей alma mater.

Четверть века спустя Илья Петрович возвратился в родной Вятский край, будучи уже довольно крупным профессионалом в горных делах. В 1837 году его назначили начальником Камско-Воткинского железоделательного завода общероссийского значения. Все 11 лет пребывания его на этом ответственном и трудном посту сын оставался достойным своего родителя талантливым инженером-новатором, неотступно внедрявшим новые научные и технологические идеи, умелым хозяином обширного «дворянского имения», каковым, по сути, был образованный ещё в 1828 году особый Камско-Воткинский горный округ. К чести Ильи Чайковского, он неустанно заботился о сохранении лесных угодий, о развитии культуры и образования населения в округе.

В 1827 году Илья Петрович женился на Марии Карловне Кайзер, а через два года они обзавелись дочерью Зинаидой. Однако семейное счастье оказалось очень недолгим: когда Зине было всего два года, её матери не стало. В 1833 году чадолюбивый Илья вновь вступил в брак. Его второй женой и матерью ещё семерых детей, в их числе и Петра Ильича, сделалась обрусевшая француженка Александра Андреевна Ассиер.

Когда Илье Чайковскому отцу перевалило за 50, он стал побаливать и в 1848 году написал прошение об освобождении от должности и выходе в отставку. К этому времени он уже был в чине полковника. Столичный департамент с неохотой удовлетворил прошение, назначив ему при этом генеральское содержание за заслуги перед Отечеством. Со всем своим семейством новоявленный генерал-майор переехал в Петербург. Но всего через год выяснилось, что пенсии недостаточно для более или менее достойной жизни вдевятером, и кормилец поступил на службу управляющим негосударственным Алапаевским заводом на Урале. Но в Алапаевске Чайковские пробыли недолго — всего четыре года. В1852 году всё ухудшавшееся здоровье Ильи Петровича вынудило семью навсегда оставить провинцию и вновь поселиться в Петербурге. В это время Пётр Ильич уже третий год «протирал штаны» за партой нелюбимого им Училища правоведения. Возможно, увеличенная сумма пенсии шесть лет позволяла семье жить вполне достойно, но расходы росли, и её главе опять пришлось вернуться к работе, на сей раз в качестве директора Петербургского технологического института. А с 1863 года и до самой смерти в 1880 году отец не работал, наслаждаясь покоем и радуясь успехам своих по-разному даровитых сыновей.

Знавшие Илью Петровича отмечали его необычайную чувствительность, мягкость и любвеобильность. Эти свойства отца передались всем его чадам, и в первую очередь — Петру. Своих жён и детей Илья Петрович любил самозабвенно.

Мать

Александра Андреевна Чайковская была француженкой. В дореволюционные времена русские мужчины с определённым весом в обществе довольно часто брали жён иностранного происхождения. Время показало, что отпрыски таких «интернациональных» браков делом своей жизни часто выбирали творчество.

Госпожа Чайковская родилась в 1813 году. Она была на 18 лет моложе мужа, и происходила из семьи осевших в России французских гугенотов по фамилии Ассье (Ассиер). Её рано умерший отец (мать скончалась ещё раньше, когда дочери было 3 года) Андрэ Ассье (Андрей Михайлович Ассиер) занимал видный пост в Таможенной службе. Чайковская получила вполне приличное образование в столичном Училище-интернате женских сирот (впоследствии — Патриотический институт), где в числе преподававшихся предметов были риторика, география, история литературы, элементарная математика, музыкальная грамота и педагогика. Ярко выраженных музыкальных склонностей у неё не было, но она хорошо играла на фортепиано простенькие мелодии и неплохо пела. Она прекрасно вела хозяйство большой семьи Чайковских (кроме своих детей, Илья Петрович и Александра Андреевна воспитывали двух племянниц главы семьи — рано лишившихся матерей дочку брата и дочку сестры. Деятельную помощь в воспитании детей оказывала «сестрица» — Наталия Васильевна Попова, племянница Ильи Петровича.

Высокая, ладно сложенная, с каждыми новыми родами полневшая Александра Андреевна пленяла всех добротой. Однако доброта её, в сравнении с постоянной приветливостью мужа была строгой, выражавшейся преимущественно в поступках, а не в словах.

Петра (Петечку, Пьера) и отец, и мать выделяли из всех: «наш общий любимец», «жемчужина семьи», «наше сокровище», «стеклянный мальчик». К сожалению, матери не довелось стать свидетельницей успехов обожаемого ею сына на композиторском поприще — Александра Андреевна скончалась в 1854 году от холеры в возрасте всего- навсего сорока лет.

Наследием предков в Петре Ильиче нужно признать необычайную нервность, доводившую его в молодые годы до припадков, а в зрелые — выражавшуюся в частых истериках. Ею он, вероятнее всего, обязан деду со стороны матери, который страдал нервными припадками, пограничными с эпилептическими. Если, по уверениям некоторых психоаналитиков, гений есть своего рода психоз, то, может быть, вместе с истеричностью Петру Ильичу передался и музыкальный талант французов Ассиеров, подкреплённый несомненной музыкальной наследственностью его малороссийских предков. Интересно, что в роду композитора нет имён, как-нибудь связанных с профессиональным музыкальным искусством (в отличие, скажем, от Моцарта или Штрауса). До этого в роду Чайковских были лишь дилетанты: дядя Михаил Андреевич Ассиер, который почти виртуозно играл на фортепиано, тётя Екатерина Андреевна (в замужестве Алексеева) — в своё время весьма известная в петербургских салонах самодеятельная певица, да мать Александра Андреевна, очень выразительно и тепло исполнявшая модные в то время арии и романсы.

Братья и сёстры

У Петра Ильича было четыре брата и три сестры.

Брат Николай (1838-1910) окончил тот же Горный кадетский корпус, что и отец Илья Петрович, и всю сознательную жизнь проработал инженером-железнодорожником в Харькове. По выходе в отставку жил либо в Петербурге, либо в своём имении Уколово Курской губернии. У него был приёмный сын Георгий (1883-1935).

Брат Ипполит, «Поля» (1843-1927) в одиннадцать лет был определён пансионером Петербургского морского корпуса. Стажировался на кораблях Каспийской флотилии, до 1867 года плавал на фрегатах «Пересвет», «Дмитрий Донской», корвете «Витязь». Затем мичман Ипполит Чайковский перевёлся на коммерческие суда Русского общества пароходства и торговли, а позже стал чиновником пароходных агентств в Одессе, Таганроге и Петербурге. В 1900-х годах вышел в отставку в чине генерал-майора. В 1919 стал сотрудником дома-музея своего брата-композитора в Клину. Издатель «Дневников П.И.Чайковского». Хорошо играл на скрипке, увлекался скульптурной резьбой по дереву. По характеру Ипполит, по отзыву Петра Ильича, был «вулкан, ежеминутно готовый к извержению». Этот гротескный образ можно приписать и самому Петру Ильичу и их брату Анатолию. Петр Ильич гостил у Ипполита в Таганроге два раза.

Брат Модест, «Модя» (1850-1916) — выпускник Училища правоведения, alma mater и Петра Ильича. Драматург, поэт, переводчик, писатель (автор трёхтомного труда «Жизнь Петра Ильича Чайковского»), либреттист (в том числе опер брата «Пиковая дама» и «Иоланта»). Как юрист работал следователем в Симбирске, Черкасске Киевской губернии и Петербурге. Был наиболее близок с Петром Ильичом.

Брат Анатолий, близнец Модеста (1850-1915) — тоже питомец Училища правоведения, юрист, прокурор. Службу чиновником начал в 1869 году. Жил в Киеве, Минске, Тифлисе и Петербурге. В 1890-х годах был вице-губернатором Ревеля (ныне — Таллин), Нижнего Новгорода, дослужился до должности сенатора в чине тайного советника. Характер у него был нервический, как у Петра. «Мы оба с тобой очень нервные и оба способны видеть вещи в более мрачной окраске, чем они на самом деле есть», — писал композитор брату.

Дочь Ипполита — Татьяна (1883 — ?), в трёх замужествах: Веневитинова, Унгерн-Штернберг, Кросс. Анатолий Ильич был наделён хорошим голосом — лирическим баритоном и часто певал в кругу родственников и друзей романсы. Пётр Ильич бывал в гостях у Анатолия в Тифлисе пять раз — ежегодно в период 1886 — 1890 годов.

У сводной сестры композитора Зинаиды (1829 — 1878), в замужестве Ольховской, было пять детей. Кроме того, она принимала посильное участие, увы, не всегда благотворное, в воспитании и обучении младших братьев и сестёр.

Сестра Александра (1841 —1891), в замужестве Давыдова. С Петром Ильичом на протяжении всей своей жизни была трогательно дружна и после отъезда с мужем в 1860 году в ныне знаменитую музеем Чайковского и Пушкина Каменку в Украине состояла с братом в интенсивной переписке, он довольно часто у неё гостил.

В семье Давыдовых было трое сыновей: Дмитрий (1870 — 1930), Владимир («Боб») (1871 — 1906), Юрий (1876 — 1965) и четверо дочерей: Татьяна (1861-1887), Вера (1862 —1888), в замужестве Римская-Корсакова, Анна (1864 — 1942), в замужестве Фон Мекк, Наталия (1868 — 1957), в замужестве Римская-Корсокова Александра Ильинична, скончавшаяся совсем ещё не старой, похоронена в Санкт-Петербурге. Её второй сын «Боб» (Владимир Львович Давыдов) был любимым племянником и любовником Петра Ильича. Учился всё в том же Училище правоведения. Основатель (совместно с Модестом Ильичом) Государственного дома-музея П.И. Чайковского в Клину. Покончил жизнь самоубийством в 1906 году — застрелился, незадолго перед тем передав авторские права дяди-композитора и управление его домом-музеем Модесту Ильичу. Мотивы самоубийства загадочны, но вполне вероятно, что они кроются в сфере тяжёлых мыслей, связанных с Петром Ильичом.

Таким образом, что бы там ни было, все сыновья Ильи Петровича Чайковского весьма заметного положения — каждый в своей области, а Пётр Ильич — положения особенного. К нему рано пришло осознание исключительного места в своём семействе и своего исторического предназначения в судьбе родственников. «Милый Модя, — писал Пётр Ильич брату в 1873 году, — вообще, близится время, когда и Коля, и Толя, и Ипполит, и ты, Модя, уже не будут Чайковскими, а только братьями Чайковского. Не скрою, это-то и есть вожделенная цель моих стараний. Своим величием стирать во прах всё окружающее — не есть ли это высочайшее наслаждение?». К этому времени Пётр Ильич накопил уже значительный творческий багаж (опера «Опричник», две симфонии, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», десятки романсов), приобрёл репутацию одарённого композитора с большим будущим, и к нему пришло понимание того, что силою обстоятельств он выдвигается на роль главы рода Чайковских.

Итак

Его музыкальные способности были очевидны, но отец настоял на том, чтобы его отдали в Петербургское училище правоведения.

В училище Чайковский подружился с Андреем Апухтиным. Позже из этой дружбы родился творческий союз. Всем известны романсы Чайковского на слова Апухтина: «Ночи безумные», «День ли царит» и другие. Кумиром для юного Чайковского стал Глинка. Опера «Иван Сусанин» покорила его на всю жизнь, он мог часами слушать её с клавиром в руках.

В 1862 году в Петербурге открылась консерватория, и двадцатидвухлетний правовед был принят в неё.

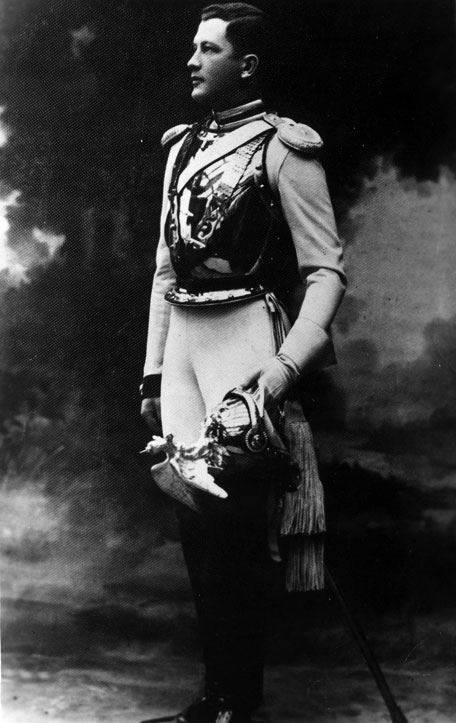

Утром он спешил в канцелярию, а после обеда - в консерваторию. 30 августа 1865 года - знаменательный день в жизни Чайковского: под управлением знаменитого Штрауса в Павловске было впервые исполнено сочинение молодого композитора - «Характерные танцы» для оркестра.

Чайковский был модником и страстным, сказали бы сейчас, шопоголиком. Он испытывал неодолимое влечение к иллюминированным витринам европейских универмагов. Обожал магазины и тратил внушительные суммы на костюмы, скроенные с парижским изыском, перкалевые сорочки, перчатки, шляпы, галстуки, запонки.

Он был настоящим бонвиваном, единственным в своем композиторском роде.

А вот мундиры титулярный советник Петр Чайковский, несколько лет прослуживший в Министерстве юстиции, ненавидел. И был абсолютно равнодушен к золотым пуговицам, стоячим воротникам с шитьем, треуголкам и шпагам. Вот только жалованья на моду едва хватало. Петр Ильич получал всего 50 рублей, на которые можно было в лучшем случае заказать костюм-тройку у столичного портного средней руки.

Вероятно, такие руки и сшили Чайковскому те самые "воскресные" (то есть самые лучшие) костюмы, в которых он запечатлен на фотографиях 1860-х годов.

В тот период Чайковский носит темные однобортные вестоны (пиджаки, обшитые тесьмой), визитки (пиджаки для менее формальной обстановки) из тонкой шерсти и сюртуки, слегка мешковатые (по французской моде того периода) панталоны, а также шелковые бабочки с едва заметными галстучными булавками. Причем мнения современников о его нарядах кардинально расходятся. По уверениям Германа Лароша, Петр Ильич пользовался услугами "дорогого портного". По мнению других друзей, "будучи беден, он не мог элегантно одеваться". Справедливости ради заметим: не все наряды Чайковского начала 1860х годов безупречны по крою и посадке. На фотографии 1860 года он позирует в откровенно тяжеловесном, с морщинами, сюртуке, никак не гармонирующем с тонкой фигурой вечно голодного молодого чиновника.

Его любимым местом для прогулок был Невский проспект, центр притяжения "фешионабилей", "онагров", "кокодесов", как звали в те времена золотую молодежь. Частенько встречали Чайковского и в Летнем саду, ресторанах театрах: там била ключом светская жизнь, которая так манила будущего композитора. Юноша имел манеры изысканные, умел красиво кланяться и приподнимать шляпу, приветствуя записных щеголей. И втайне завидовал сверстникам, потому как "не мог сделаться вполне светским человеком".

Но в конце 1861 года Чайковский резко порывает со столичным светом. То, что с ним произошло в этот период, называют "перерождением". Он решает стать композитором, превращается в послушного студиоза и начинает учиться музыке фанатично и самозабвенно. Посещает классы Русского музыкального общества, в 1862 году поступает в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую консерваторию...

Все, кроме музыки, перестало существовать для Чайковского. Он отпустил бородку и длинные волосы (предмет насмешек и порицаний). И стал одеваться, по словам брата Модеста, "в собственные обноски прежнего франтовства".

Впрочем, не только музыка повинна в этих переменах. Петр Ильич, ничего не смысля в политике, легко попал под влияние косматой студенческой братии, наряжавшейся с показной неряшливостью. Патлы и бороды считались признаком свободомыслия и принадлежности к народникам. Кроме того, новый образ позволял неплохо экономить. Лишенный финансовой поддержки отца (тот оставил в 1863 году пост директора Технологического института), Чайковский вынужден был строго ограничить траты и даже давать частные уроки.

В декабре 1865 года он окончил консерваторию, получил диплом "вольного художника", серебряную медаль за кантату к оде Шиллера "К радости" и, что более ценно, предложение от Николая Рубинштейна стать профессором гармонии в московском отделении Русского музыкального общества.

Менять пришлось и образ жизни, и внешний облик.

Чайковский работал в Русском музыкальном обществе много и старательно, но жалованье получал мизерное и продолжал экономить. Довольствовался комнаткой в квартире своего патрона, шумного и талантливого Николая Рубинштейна, скромно обедал в дешевых дурно пахнущих трактирах и носил "какое-то отрепье", по меткому выражению брата Модеста. Но в сентябре 1866 года Петр Ильич становится профессором только что открывшейся Московской консерватории, его ежемесячное жалованье увеличивается до ста рублей. И уже в ноябре композитор жалуется брату Анатолию: "Что пишешь: отчего у меня нет денег? Их у меня бывает много, но ведь и трат ужасно много! А Боксо? А новое платье и теплое пальто?"

Это уже не скромный, застенчивый, лишь музыкой живущий профессор. Это гений, соблазненный первыми гонорарами и предвкушающий грядущую славу.

В 1870-е годы автор опер "Опричник" и "Кузнец Вакула" стал зарабатывать больше и чаще бывать в обществе. Заметно увеличился его гардероб: хорошо сшитые шерстяные вестоны и черные двубортные сюртуки, репсовые галстуки-бабочки и шелковые в тонкую белую полоску галстуки-"регата". Густая борода в стиле "неорюс" уже аккуратно острижена, волосы тщательно зачесаны. В 1872 году Чайковский обзавелся новым аксессуаром - пенсне.

Чайковский много покупал в Париже - костюмы, шляпы, перчатки, трости. Небрежное русофильство уступило место безудержной галломании, превращавшей его в ловкого фланера с полотен Эдуара Мане. В дневниках, письмах родным и друзьям он регулярно упоминал свои "безудержные траты" - три галстука, дюжину рубашек, ботинки, пальто, платье, запонки, перчатки. Десятки нужных и не очень вещей и вещиц. Костюмы шил преимущественно за границей, но в списках "поставщиков" значатся и русские мастера. К примеру, превосходная фрачная тройка, в которой Чайковский не только дирижировал, но и позировал именитым фотографам, была "построена" известным петербургским портным Тедески, клиентами которого были многие известные щеголи, в том числе великие князья.

Был у композитора и самый любимый предмет гардероба, описанный во многих мемуарах и запечатленный лучшими фотографами России и Европы - темно-синий пиджак, называвшийся в бомонде "художественным". Еще в 1860е годы он стал необыкновенно популярен среди французских любителей изящной словесности и художников. Его прославили Альфонс Кар, Стефан Малларме и парижский портной Чарльз-Фредерик Ворт.

А еще композитор носил "циммермановские" шляпы, лаконичные и ловкие головные уборы, называвшиеся так по имени их создателя - петербургского мастера Карла-Фридриха Циммермана. Его салон располагался на Невском проспекте у церкви святых Петра и Павла. В Доме-музее Чайковского хранится удивительно элегантная круглая "циммермановская" шляпа со светло-серой окантовкой и репсовой лентой.

Наш экскурс в историю был бы неполным без упоминания еще одного - и престранного - аксессуара. Болезненно мнительный, Петр Ильич всерьез верил, что когда-нибудь непременно застудит уши и оглохнет, как Бетховен. Лечащий врач Василий Бертенсон предложил композитору простой, но действенный способ - затыкать уши ватой в холодные дни. Мы вряд ли узнали бы об этом мелком штрихе биографии русского гения, если бы не рассеянность Чайковского. С ватой он являлся на концерты, светские мероприятия и позировал лучшим столичным фотомастерам. Таким и вошел в историю...

Мировую музыкальную культуру сегодня невозможно представить без таких шедевров Чайковского, как оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», Шестой симфонии. Пётр Ильич много жил и работал за границей, но горячо признавался: «Вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова».

За отведённые ему 53 года композитор написал более 80 произведений, в том числе 10 опер и три балета - настоящие сокровища мировой культуры и искусства.

http://biblioteka11kaluga.blogspot.com/2015/07/1840-1893.html

1. «Времена года»

«Времена года» — известный фортепианный цикл П. И. Чайковского, состоящий из 12 характеристических картин.

Идея цикла и заглавия пьес принадлежала Н. М. Бернарду, издателю журнала «Нувеллист», с которым Петр Ильич сотрудничал с 1873 года.

Примерно в ноябре 1875 года Бернард посылает Чайковскому заказ на фортепианный цикл. Письмо Бернарда не сохранилось, однако его содержание легко себе представить на основании ответа композитора от 24 ноября 1875 года: «Получил Ваше письмо. Очень благодарен Вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить Вам. Я пришлю Вам в скором времени 1-ю пьесу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро: я очень расположен теперь заняться фортепианными пьесками. Ваш Чайковский. Все Ваши заглавия я сохраняю». Следовательно, названия пьес, то есть сюжетов-картинок были предложены композитору издателем.

2. "Славянский марш" (1876)

Марш был написан Чайковским по просьбе дирекции Русского музыкального общества и был посвящён борьбе славянских народов Балкан против Османского ига в связи с событиями Русско-турецкой войны. Сам автор долгое время называл его "Сербо-русским маршем". В марше были использованы музыкальные темы, характерные для народной музыки сербов, а также отрывки из "Боже, царя храни!".

В 1985 году немецкая хэви-метал группа Accept использовала основную тему из марша для вступления к заглавной композиции своего альбома "Metal Heart".

3. "Лебединое озеро" (1877)

В основу сюжета были положены фольклорные мотивы, в том числе старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, которую злой колдун Ротбарта превратил в белого лебедя. Широко распространено мнение о том, Чайковский написал музыку к балету после посещения озера, находящегося в предгорьях Альп в окрестностях города Фюссен.

С 1877 года партитура и либретто спектакля претерпели ряд изменений. На сегодняшний день из всех существующих редакций "Лебединого озера" едва ли найдутся хотя бы две, имеющие полностью одинаковые партитуры.

У наших современников балет вызывает прочную ассоциацию с Августовским путчем – "Лебединое озеро" демонстрировали по советскому телевидению 19 августа 1991 года, отменив все запланированные передачи.

4. "Детский альбом" (1878)

Популярный сборник, носящий авторский подзаголовок "Двадцать четыре лёгкие пьесы для фортепиано", Чайковский написал в мае-июле 1878 года и посвятил его своему племяннику Володе Давыдову.

По мнению известного специалиста по творчеству Чайковского Полины Вайдман, "Детский альбом", наряду с широко известными сочинениями Шумана, Грига, Дебюсси, Равеля и Бартока вошёл в золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей и дал толчок к созданию ряда близких по характеру и тематике фортепианных опусов.

В 1976 году на студии "Союзмультфильм" была снята анимационная картина на музыку из альбома, а ещё через 20 лет поставлен балет, ставший лауреатом Международного фестиваля 1999 года в Югославии.

5. "Евгений Онегин" (1877)

В мае 1877 года певица Елизавета Лавровская предложила Чайковскому написать оперу на сюжет пушкинского романа в стихах. Композитор так загорелся этим предложением, что просидел все ночь без сна, работая над сценарием. К утру он принялся за написание музыки. В письме к композитору Сергею Танееву Чайковский писал: "Я ищу интимную, но сильную драму, основанную на конфликте положений, мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое".

В июле композитор импульсивно женился на бывшей консерваторской студентке Антонине Милюковой, которая была младше его на 8 лет. Брак распался через несколько недель, что, по мнению критиков, оказало сильное влияние на произведение.

Бывшая ученица консерватории Антонина Милюкова стала атаковать Чайковского любовными признаниями, грозила самоубийством, если не найдёт в его сердце ответа, и 6 июля 1877 года композитор дрогнул и... состоялась их свадьба. Исследователь творчества Чайковского А. Альшванг писал о Милюковой: «Она была абсолютно чужда интересам, наполнявшим жизнь композитора». Через два месяца после женитьбы Чайковский сбежал от жены. «С того времени, - пишет Альшванг, - началась скитальческая жизнь Петра Ильича. Бывая за границей, он тосковал по родине, но и в России подолгу не засиживался». Благо, что средства у него появились.

Всем этим Чайковский поделился в очередном письме к Надежде Филаретовне, которая с самого начала не одобряла брак с Милюковой, резонно считая его неравным. Она пытается успокоить испытывающего угрызения совести композитора: «Мне очень больно, Пётр Ильич, что Вы так обвиняете себя и тревожитесь состраданием к Вашей жене...» А дальше, по сути, - объяснение в любви: «Я не знаю, можете ли Вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно Вас, при отсутствии личных отношений между нами, знаете ли, что я ревную Вас самым неизвинительным образом, как женщина любимого человека. Когда Вы женились, мне < было ужасно тяжело. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас...»

Надежда фон Мекк, богатая вдова, была меценаткой и большой поклонницей музыки Чайковского. Между ними завязалась переписка. Зная о материальных затруднениях Петра Ильича, Надежда Филаретовна предложила ему пенсион, который для неё не был слишком обременительным, а ему давал бы возможность работать, не думая о хлебе насущном. После некоторого раздумья он согласился. Чайковский нашёл в госпоже фон Мекк истинную ценительницу музыки. Сохранилась их переписка, искренность которой не вызывает сомнений. Она длилась почти десять лет, и всё это время оба избегали личной встречи.

Уже в первом письме к композитору, датированном 18 декабря 1876 года, фон Мекк пишет: «Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живётся легче и приятнее».

Кто же она, эта удивительная женщина, сумевшая не только уже при жизни Чайковского оценить его гениальность, но и взявшая на себя бремя все эти годы оказывать ему весьма существенную материальную помощь - шесть тысяч рублей в месяц?

Н. Ф. фон Мекк (урождённая Фроловская) родилась 29 января (10 февраля) 1831 года в небогатой дворянской семье в селе Знаменском Ельнинского уезда Смоленской губернии. Как писал Модест Ильич Чайковский, брат и биограф композитора, её отец был страстным любителем музыки, замечательно играл на скрипке. И сама Надежда Филаретовна прекрасно играла на рояле. Увлечение музыкой в конечном итоге и соединило ее с Чайковским, его творчеством.

Но не будем забегать вперёд.

В январе 1848 года 16-летней девушкой она вышла замуж за Карла Фёдоровича фон Мекк, потомка старинного рода лифляндских дворян, инженера путей сообщения по профессии. Замужество не повлияло на интерес Надежды Филаретовны к музыке, благо и супруг в полной мере разделял её увлечение.

- Будучи необычайно музыкально образованным человеком, она живо интересовалась всем новым, только что появившимся, - рассказывает Полина Ефимовна Вайдман. - Состояние позволяло ей приглашать к себе известных музыкантов, чтобы разучивать с ними трио Бетховена или Рубинштейна. Представляете себе даму, которая по памяти воспроизводит темы, структуру, тональность того или иного произведения!

В их доме музыка звучала постоянно. Здесь в разное время участвовали в домашних концертах выдающиеся музыканты того времени: французский пианист и композитор Клод Дебюсси, скрипачи Генрик Венявский, Иосиф Котек, пианист и композитор Генрих Альбертович Пахульский и многие другие. Один из них - Котек, друг и ученик Чайковского, и помог фон Мекк наладить «эпистолярный контакт» с обожаемым ею композитором.

К этому времени ей, недавно овдовевшей матери одиннадцати детей, было 45 лет.

От Котека она узнала о денежных проблемах композитора и тут же попросила его уговорить Петра Ильича сделать специально для неё переложения любимых ею произведений. Это, понятно, стало поводом заплатить Чайковскому необычайно щедро. Кстати, своё самое первое письмо она начинает со слов благодарности за то, что композитор очень быстро исполнил её

|

Метки: чайковские |

М. И. Чайковский. Из семейных воспоминаний |

Чайковский

Жизнь и творчество русского композитора

М. И. Чайковский. Из семейных воспоминаний

10 августа 1895 года, г. Клин

Глава 1

Одной из оригинальнейших и характернейших черт Петра Ильича Чайковского было иронически недоверчивое отношение к благородству своего происхождения. Он не упускал случая поглумиться над гербом и дворянской короной своей фамилии, считая их фантастическими, и с упорством, переходящим иногда в своеобразное фатовство, настаивал на плебействе рода Чайковских. Это не являлось только результатом его демократических убеждений и симпатий, но также - щепетильной добросовестности и отчасти гордости, бывших в основе его нравственной личности. Он не считал себя столбовым дворянином потому, что среди ближайших предков ни по мужской, ни по женской линии не знал ни одного боярина, ни одного вотчинного землевладельца, а в качестве крепостных собственников мог назвать только своего отца, обладавшего семьею повара в четыре души. Вполне удовлетворенный сознанием, что носит имя безукоризненно честной и уважаемой семьи, он успокоился на этом и, так как заверения некоторых его родственников о древности происхождения фамилии Чайковских никогда документально не были доказаны, предпочитал идти навстречу возможным в том обществе, среди которого он вращался, намекам на его незнатность с открытым и несколько излишне подчеркнутым заявлением своего плебейства. Равнодушный к именитости предков, он, однако, не был равнодушен к их национальности. Претензии некоторых родственников на аристократичность рода Чайковских вызывали в нем насмешку недоверия, но подозрение в польском происхождении его раздражало и сердило. Любовь к России и ко всему русскому в нем коренилась так глубоко, что даже разбивала во всех других отношениях полное равнодушие к вопросам родовитости, и он был очень счастлив, что его отдаленнейший предок с отцовской стороны был из православных шляхтичей Кременчугского повета.

Одной из оригинальнейших и характернейших черт Петра Ильича Чайковского было иронически недоверчивое отношение к благородству своего происхождения. Он не упускал случая поглумиться над гербом и дворянской короной своей фамилии, считая их фантастическими, и с упорством, переходящим иногда в своеобразное фатовство, настаивал на плебействе рода Чайковских. Это не являлось только результатом его демократических убеждений и симпатий, но также - щепетильной добросовестности и отчасти гордости, бывших в основе его нравственной личности. Он не считал себя столбовым дворянином потому, что среди ближайших предков ни по мужской, ни по женской линии не знал ни одного боярина, ни одного вотчинного землевладельца, а в качестве крепостных собственников мог назвать только своего отца, обладавшего семьею повара в четыре души. Вполне удовлетворенный сознанием, что носит имя безукоризненно честной и уважаемой семьи, он успокоился на этом и, так как заверения некоторых его родственников о древности происхождения фамилии Чайковских никогда документально не были доказаны, предпочитал идти навстречу возможным в том обществе, среди которого он вращался, намекам на его незнатность с открытым и несколько излишне подчеркнутым заявлением своего плебейства. Равнодушный к именитости предков, он, однако, не был равнодушен к их национальности. Претензии некоторых родственников на аристократичность рода Чайковских вызывали в нем насмешку недоверия, но подозрение в польском происхождении его раздражало и сердило. Любовь к России и ко всему русскому в нем коренилась так глубоко, что даже разбивала во всех других отношениях полное равнодушие к вопросам родовитости, и он был очень счастлив, что его отдаленнейший предок с отцовской стороны был из православных шляхтичей Кременчугского повета.

Звали его Федор Афанасьевич. Он ходил с Петром Великим воевать под Полтаву и в чине сотника умер от ран, оставив двух сирот. Один из них, Петр Федорович, был дед Петра Ильича. О нем известно только, что он служил городничим сначала города Слободского Вятской губернии, а потом Глазова той же губернии. В качестве статского советника и кавалера ордена Св.Владимира 4-й степени, по представлению бывшего сначала Вятским, а потом Казанским губернатором Желтухина, его приписали к дворянам Казанской губернии. Скончался он в 1818 году. П Ф был женат на Настасье Степановне Посоховой, по фамильным преданиям, дочери Кунгурского гарнизонного начальника, в 1780 году, по фамильным преданиям, повешенного Пугачевым при осаде этого города.

Брак П Ф и Н Ст был очень плодовит. У них родилось двадцать душ детей, из которых шестеро дожили до преклонных лет, а трое до глубокой старости. Старший из сыновей, Василий Петрович, начал службу в Казанском артиллерийском парке, одно время находился ординарцем при князе Платоне Зубове, затем перешел в гражданскую службу при канцелярии принца Георга Ольденбургского в Твери и умер в чине статского советника. Второй сын, Иван Петрович, служил по выходе из Второго кадетского корпуса в Петербурге в двадцатой артиллерийской бригаде, принимая участие во многих походах против неприятеля. За храбрость в сражениях при Прейсиш-Эйлау получил орден Св.Георгия 4-й степени. Убит в 1813 году под Монмартром, в Париже.

Третий сын, Петр Петрович, поступил на службу в 1802 году. Сперва служил в лейб-гвардии гренадерском полку, а потом в армии. В разное время и в разных должностях принимал участие в 52 сражениях с неприятелем: в турецких кампаниях 1804 и 1829 годов и во французских - в 1805, 1812 и 1814 годах. Из всей своей боевой службы вынес несколько тяжелых ран (считался раненым первого разряда) и орден Св.Георгия 4-й степени за храбрость. Впоследствии он был комендантом в Севастополе в 1831 году, затем директором Пятигорских Минеральных вод. Умер в глубокой старости в 1871 году в чине генерал-майора в отставке. Женат был на Елизавете Петровне Беренс и имел восемь человек детей. Мы вернемся к характеристике этого человека, потому что он и семья его играли большую роль в жизни Петра Ильича.

Третий сын, Петр Петрович, поступил на службу в 1802 году. Сперва служил в лейб-гвардии гренадерском полку, а потом в армии. В разное время и в разных должностях принимал участие в 52 сражениях с неприятелем: в турецких кампаниях 1804 и 1829 годов и во французских - в 1805, 1812 и 1814 годах. Из всей своей боевой службы вынес несколько тяжелых ран (считался раненым первого разряда) и орден Св.Георгия 4-й степени за храбрость. Впоследствии он был комендантом в Севастополе в 1831 году, затем директором Пятигорских Минеральных вод. Умер в глубокой старости в 1871 году в чине генерал-майора в отставке. Женат был на Елизавете Петровне Беренс и имел восемь человек детей. Мы вернемся к характеристике этого человека, потому что он и семья его играли большую роль в жизни Петра Ильича.

Четвертый сын, Владимир Петрович, служил в белостокском армейском пехотном полку. Впоследствии занимал должность городничего в г.Оханске Пермской губернии. Скончался в 1850 году. Женат был на Марье Александровне Каменской и имел трех сыновей и дочь Лидию, подругу детства П Иа.

Младшим из сыновей был Илья Петрович, отец композитора. Кроме сыновей, у Петра Федоровича было четыре дочери, по замужеству: Еврейнова, Попова, Широкшина и младшая из всех детей - Антипова.

Из краткого обзора деяний представителей в прошлом рода Чайковских, по мере сил честно исполнявших свой долг перед родиной, можно видеть, до какой степени Петр Ильич был прав, довольствуясь тем, что подлинно известно о его старейших родичах, и не гоняясь за геральдическими побрякушками, которые к доброй и безупречной памяти их ничего не прибавили бы.

По матери П И имел дедом Андрея Михайловича Ассиера, католика французского происхождения, но явившегося в Россию из Пруссии, куда отец его эмигрировал, кажется, во времена большой французской революции. Приняв русское подданство, А М, благодаря общественным связям и своему образованию, особенно замечательному по знанию языков, вскоре занял заметное положение. В последнее время жизни служил по таможенному ведомству и умер в чине действительного статского советника в двадцатых годах.

Женат он был два раза. В первый раз на дочери диакона Екатерине Михайловне Поповой, умершей в 1816 году. От этого брака А М имел двух сыновей, получивших воспитание в Пажеском корпусе: Михаила, служившего в офицерах лейб-гвардии гренадерского полка, и Андрея, числившегося в рядах Кавказской армии. Первый умер молодым, а второй - в чине полковника в восьмидесятых годах. Кроме них, от этого же брака было две дочери: Екатерина, в замужестве за генерал-майором Алексеевым, и Александра, мать композитора.

Женат он был два раза. В первый раз на дочери диакона Екатерине Михайловне Поповой, умершей в 1816 году. От этого брака А М имел двух сыновей, получивших воспитание в Пажеском корпусе: Михаила, служившего в офицерах лейб-гвардии гренадерского полка, и Андрея, числившегося в рядах Кавказской армии. Первый умер молодым, а второй - в чине полковника в восьмидесятых годах. Кроме них, от этого же брака было две дочери: Екатерина, в замужестве за генерал-майором Алексеевым, и Александра, мать композитора.

Во второй раз А М был женат на Амалии Григорьевне Гогель и имел одну дочь, Елизавету, в замужестве за жандармским полковником Шобертом.

Оба дяди с материнской стороны не занимают никакого места в жизнеописании Петра Ильича, поэтому здесь будет кстати сказать только о старшем из них, что он унаследовал от своего отца, Андрея Михайловича, нервные припадки, очень близкие к эпилепсии, и еще, что был недурным дилетантом в музыке, а затем проститься с их именами.

Совсем другое дело - обе тетки. И Екатерина, и Елизавета были очень близки к П И, и поэтому нам часто прийдется возвращаться к их характеристике.