История сельца Бирюлёво |

|

|

|

|

Главная Деревня Чертаново Сельцо Красное свх. Красный Маяк Сельцо Бирюлёво Село Покровское Деревня Аннино Красный Строитель Мосстройпуть Аэродром Серпуховская Дорога Бои в 1812 году Старопокровское кл. Курганы Вятичей Застройка Чертанова Статьи об истории История улиц История транспорта Реки и пруды Памятники Карты 18-19 веков Карты 20 века Карты транспорта Схемы и планы Аэрофотоснимки Спутниковые снимки Старые фотографии Старые видео Ссылки Форум Контакты: Помощь сайту: Сохрани:

Счётчики: |

История сельца Бирюhttp://chertanoved.msk.ru/birulevo.shtmlлёво

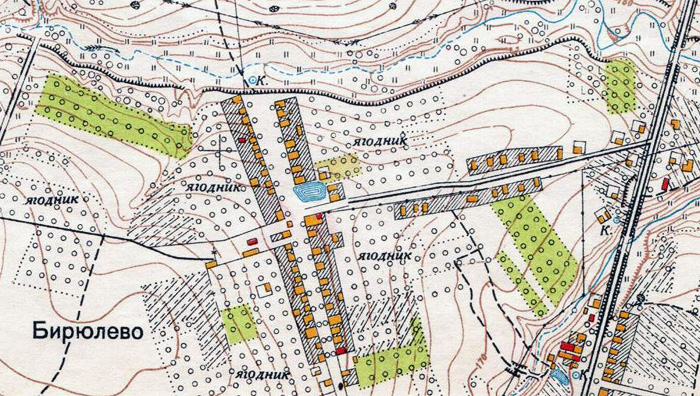

(карта 1964-1965 годов)

(карта 1951 года) Сельцо Бирюлёво (сельцо - это небольшая деревня при помещичьей усадьбе) располагалось на месте нынешнего Кировоградского проезда. (не путайте с рабочим посёлком Бирюлёво, возникшим в 1900-е годы около железной дороги Павелецкого направления) Существуют разные версии происхождения названия Бирюлёво, многие из которых имеют «легендарный» характер и являются по существу ложными этимологиями. - жители той территории, на которой образовалось село, занимались изготовлением игрушек, которые назывались бирюльки. Первыми документально известными владельцами деревни являлись Плещеевы. Судя по писцовой книге 1627 г., "деревня Бирилево, Расловлово тож, на речке Сухой Городенке" (так, очевидно, называлась в своих верховьях не вобравшая еще в себя притоки река Городня), находилась в поместье за Иваном Васильевичем Плещеевым, которому досталась после отца и дяди. Тогда она состояла из двора помещика, в котором жили приказчик и «деловые» люди, и одного двора бобылей. В 1646 г. при следующем владельце - Алексее Андреевиче Плещееве здесь зафиксировано уже семь крестьянских дворов и 13 человек. В 1709 г. сельцом «Бирюлево, Рослово тож, на речке Сухой Гороженке (в других документах встречаются еще названия Сухая Гребенка, Сухая Саржа. - Авт.), по левую сторону Болшие Серпуховские дороги» владели стольники Алексей Львович и Иван Никифорович Плещеевы. В собственности у каждого было по двору вотчинника, где жили их «деловые» люди. Здесь же находились: крестьянский двор с 5 душами, принадлежавший первому, и два крестьянских двора с 6 душами, находившиеся в собственности другого владельца. По данным Генерального межевания, сельцо Бирюлево, с 74 душами мужского пола, располагавшееся на правом берегу речки, принадлежало лейб-гвардии секунд-майору Петру Алексеевичу Татищеву (известному масону) и поручику Александру Алексеевичу Плещееву. В 1812 г. хозяйкой Бирюлева была княгиня Наталья Петровна Долгорукова: тогда девять ее крестьян ушли в народное ополчение. Недалеко от деревни на Серпуховской дороге находилась первая почтовая станция, отстоявшая от Москвы в 17 верстах. В середине 19 века сельцом владели князья Оболенские. Тогда в нем проживало 36 мужчин и 37 женщин. В 1853 г. часть своих владений княгиня Оболенская продала мещанке Романовой. Неподалеку от сельца, на берегу Городни, у княгини Оболенской была усадьба, состоявшая из господского дома и оранжереи. Именно к этой самой усадьбе и вела сохранившаяся до сих пор старинная липовая аллея между улицами Красного Маяка и Чертановской, поднимающаяся в гору параллельно течению Городни. От усадьбы ничего не осталось, кроме этой аллеи. Эту аллею можно посмотреть на фотографиях ниже. По сведениям старожилов - господский дом ещё в 1960-х годах стоял чуть севернее пруда. В 19 столетии в окрестности Бирюлёва специально приезжали зимой любители катанья на тройках. По данным 1884 г., в сельце Бирюлево Зюзинской волости имелись одна летняя дача владельца и 18 дворов, в которых проживало 108 человек. На почтовой станции было два трактира и 5 дворов с 30 жителями. В 1899 г. в сельце было 25 хозяйств и 149 человек. В их владении находилось 125 гектаров земли. Различными промыслами было занято 22 человека из 10 хозяйств. Селение характеризовалось как садоводческое, с практически одинаковым количеством посадок картофеля и посевов зерновых культур, сохраняющее трехполье, имеющее хорошие покосы, а также содержащее в своей земле большие запасы глины, использовавшиеся для кирпичного производства. На рубеже 19-20 веков была построена Павелецкая железная дорога, и на ней примерно в четырех верстах от деревни была устроена станция Бирюлево, получившая название от сельца. При ней в 1900 г. образовался поселок. Именно этот посёлок и стал нынешним Бирюлёвым-Западным. Что касается сельца Бирюлева, в 1926 г. ее население составляло 241 человек, живших в 43 хозяйствах, у которых в землепользовании имелось 195 гектаров. Позднее здесь возникает колхоз «Новая жизнь». Деревня снесена в 1969-1970-х годах. А т.н. "Бирюлёвский Хутор" - деревенский район около Варшавского шоссе простоял до 1978-1979-х годов. АртефактыБирюлёвская липовая аллея. Известный краевед Михаил Коробко считает что деревья на аллее не старше начала 20 века. Он там побывал с биологом. Но сама трасса конечно более ранняя. Также Михаил интересно исследовал остатки Бирюлёвской усадьбы - его пост на форуме, посвящённом ЮЗАО (в самом низу). Фото Админа от августа 2009. (вечер). Фото кликабельны: (800 на 600) Также фотографии сохранившейся Бирюлёвской липовой аллеи можно посмотреть тут. Фотографии сельцаФотографии сельца можно посмотреть в фотогалерее. В Бирюлёво (фото от Натальи Павловны):

В Бирюлёво (1960г.) (фото от Натальи Павловны):

Кировоградский пруд в 1960-е годы (фото от Натальи Павловны):

Линейка у школы, которая находилась на месте нынешних 17-х домов по Кировоградской улице (1966г.) (фото от Надежды Филипповны):

Бирюлёво, а вернее "Бирюлёвский Хутор" 5 октября 1976 года (фото от Виктора Косарева). Скоро его снесут:

На сайте http://www.wikimapia.org сделали довольно точную схему расположения сельца Бирюлёво на фоне нынешних строений:

|

|

Метки: дворянские владения |

Бойко С. А., Яценко Е. Л. Примечания: Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. Хюгель |

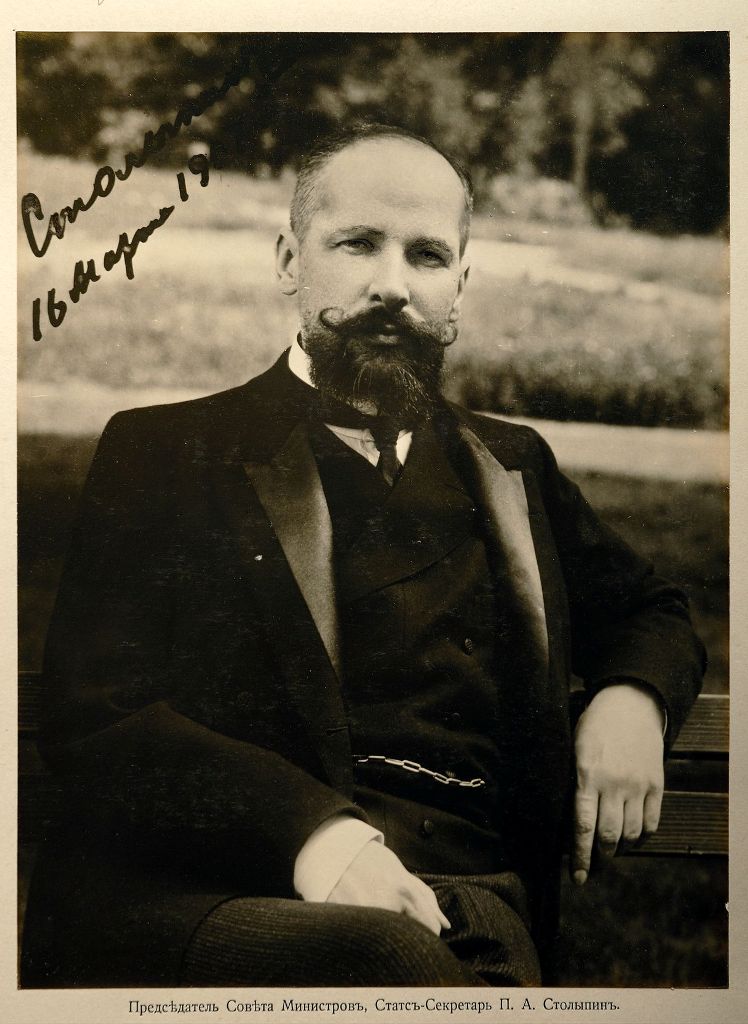

Бойко С. А., Яценко Е. Л. Примечания: Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. ХюгельБойко С. А., Яценко Е. Л. Примечания: Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. Хюгель // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2001. — [Т. XI]. — С. 302—311. 302 1 Ловейко (в замуж. Солнцева) Мария Егоровна (1824—?), воспитанница Верещагиных. Была на свадьбе Александры Михайловны Верещагиной и барона Карла-Эжена Хюгеля в Париже. 2 Лопухин Алексей Александрович (1813—1872), камер-юнкер, брат М. А. Лопухиной, ближайший московский друг М. Ю. Лермонтова, его сокурсник по университету, впоследствии переводчик архива Коллегии иностранных дел, чиновник московской Синодальной конторы. 3 Бахметева (урожд. Лопухина) Варвара Александровна (1815—1851), сестра М. А. Лопухиной, предмет любви М. Ю. Лермонтова, адресат его нескольких поэтических посланий. 4 Из всех детей В. А. Бахметевой выжила только Ольга Николаевна (в замуж. Базилевская) (1837—?). 5 Голицына (урожд. Бахметева) Анна Федоровна (?—1842), княгиня, сестра Н. Ф. Бахметева — мужа В. А. Бахметевой. 6 Трубецкая (урожд. Лопухина) Елизавета Александровна (1809—1882), княгиня, средняя из сестер Лопухиных. 7 Сабуровы: Аграфена (Агриппина) Ивановна (1796—1863) и Николай Иванович — дети Ивана Николаевича Сабурова (1765—1837) и Варвары Андреевны Сабуровой (урожд. княжны Друцкой) (1769—8.V.1841). 8 Петровский парк был разбит на землях Петровского монастыря, окружал Петровский путевой дворец, построенный в 1776—1779 гг. М. Ф. Казаковым. С 30-е гг. XIX в. это было одно из любимых москвичами мест гуляний. Рядом располагались многочисленные дачи. 9 Лопухина Мария Андреевна, бабушка Лопухиных со стороны отца. Для нее в доме Лопухиных на Большой Молчановке летом 1838 г. был построен флигель. 10 Машенька Ловейко, видимо, была воспитанницей А. М. Верещагиной, поэтому после замужества Александры Михайловны М. А. Лопухина называет ее Машенькой Ловейко-Хю. 11 Столыпина (урожд. Анненкова, в первом браке Воейкова) Екатерина Аркадьевна (1791—1853), вдова Дмитрия Алексеевича Столыпина, брата бабушки Лермонтова; тетка баронессы А. М. Хюгель. 12 Чтобы брак А. М. Верещагиной, православной, с бароном Хюгелем, евангелического вероисповедания, был признан в России действительным, требовалось еще венчание и в православной церкви, что и было совершено “с высочайшего соизволения” 16 ноября 1837 г. в Петропавловской церкви при Российском Императорском посольстве в Париже. 13 Император Николай I (1796—1855), и Императрица Александра Федоровна. 14 Кузеном М. А. Лопухина называет барона Хюгеля. 15 Бахметев Николай Федорович (1798—1884), помещик Пензенской и Тамбовской губерний, штабс-капитан в отставке; с мая 1835 г. женат на В. А. Лопухиной. 16 Трубецкой Николай Николаевич (1807—1879), князь. В письме Надежды Осиповны Пушкиной к дочери Ольге Сергеевне от 17 апреля 1833 г. сообщается: “...Эол Трубецкой женится на девице Лопухиной, молодой, красивой, любезной, за которой дают 5 сот крестьян, у отца ее их три тысячи, а у жениха, кажется, почти что ничего...” (Мир Пушкина. СПб. 1993. Т. 1. С. 146). 303Светское прозвище князя Н. Н. Трубецкого “Эол” прекрасно характеризовало его характер. 17 Левицкие: Михаил Иванович (1761 — после 1828), генерал от инфантерии, и Варвара Прокофьевна (урожд. Пражевская) (1786—1837), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины. Их дети: фрейлины Двора Софья (1807—1858), Елена (в замуж. Скалон) (1819—1850), Юлия (в замуж. Титова); Николай (? — не ранее 1842 г.), поручик (с 1833). 18 Давыдова (в замуж. графиня Эглофштейн) Александра Петровна (1817—1851). 19 Сухово-Кобылина Елизавета Васильевна (в замуж. графиня Салиас де Турнемир) (1815—1892), писательница, псевдоним Евгения Тур. 20 Гудович Анна Андреевна, графиня, вышла за князя Николая Ивановича Трубецкого (1807—1874) брата Аграфены Ивановны Мансуровой (урожд. княжны Трубецкой) (1789—1861). 21 Шереметев Дмитрий Николаевич (1803—1871), граф, флигель-адъютант. Женился на Анне Сергеевне (урожд. Шереметевой) (1811—1849), графиня. 22 Энгельгардт Софья Львовна (1811—1884) вышла замуж за Николая Васильевича Путяту (1802—1877) (его вторая жена). 23 Раевская (урожд. Киндякова) Екатерина Петровна (1812—1839), с 1835 г. жена А. Н. Раевского. 24 Сестры Бакунины, подруги М. А. Лопухиной и А. М. Хюгель: Евдокия (1794—1867), Любовь (1801—?), Прасковья (1810—1880), Екатерина (1811—1886). Их брат Василий (1795—1863), полковник. Их родители: Михаил Михайлович Бакунин (1764—1837) и Варвара Ивановна (урожд. Голенищева-Кутузова) (1773—1840). О сестрах Бакуниных вспоминала писательница Е. А. Драшусова: “...пожилые девушки, не очень привлекательные, но даровитые...” (ОР ГЛМ. Ф. 65. Оп. 1.). 25 Имеется в виду Евдокия Бакунина, которая в это время находилась в Париже. 26 Софья (1800—1877), Ольга и Елизавета Бахметевы жили у Е. А. Столыпиной: в Середникове — летом и в Москве — зимой и осенью. 27 Вероятно, Алексеев Николай Ильич (?—1851), бывший гвардейский офицер. О нем вспоминала Е. А. Сушкова в своих “Записках” (Л. Academia. 1928. С. 104). 28 Друцкие, князья: Сергей Андреевич (1765—1840) и его сыновья: Иван (?—1884) и Дмитрий (1805—1874) — кузены А. И. Сабуровой. 29 Баранов Иван Николаевич (1794—1872), двоюродный дядя А. М. Хюгель. Его вторая жена — Елизавета Платоновна (урожд. Языкова) (1804—1844). 30 Баранова (урожд. Болтина) Варвара Александровна (1768—19. VI. 1838), двоюродная бабушка А. М. Хюгель со стороны матери. 31 Возможно, Каблукова (урожд. графиня Завадовская) Татьяна Петровна (1802—1884). 32 Игнатьев Алексей Дмитриевич (1803—?), действительный статский советник, тверской и саратовский гражданский губернатор. Муж дочери Е. А. Столыпиной от первого брака — Прасковьи Александровны Воейковой (1815—?). 33 Мать А. М. Хюгель — Елизавета Аркадьевна Верещагина (урожд. Анненкова) (1788—1876). 34 М. Ю. Лермонтов, отбывавший первую ссылку на Кавказ за стихотворение “Смерть поэта”. 35 Панина (урожд. графиня Орлова) Софья Владимировна (1774—1844), графиня. 36 Голицын Николай Федорович (1787—1860), князь, муж княгини Анны Федоровны (урожд. Бахметевой) (?—1842), золовки В. А. Бахметевой. 37 Голицын Федор Федорович (1794—1854), князь, камергер, дипломат. Брат Н. Ф. Голицына. Был поручителем со стороны невесты на венчании А. М. Верещагиной с К.-Э. Хюгелем в Париже. 38 Е. А. Столыпина 13 ноября 1837 г. переехала из Москвы в Петербург для дальнейшего воспитания и образования сына Аркадия, а также младших дочерей — Марии и Елизаветы. 39 Речь идет о Кате, старшей дочери Игнатьевых (родилась в марте 1837 г.). 40 Столыпина (в замуж. Паскевич) Мария Дмитриевна (1818—?), старшая дочь Е. А. Столыпиной и Д. А. Столыпина. 41 Столыпина Елизавета Дмитриевна (1824—1895), младшая дочь Е. А. Столыпиной и Д. А. Столыпина. 42 Евреинова (урожд. княжна Оболенская) Софья Александровна (1815—1852), ее муж — Евреинов Павел Александрович (?—1857), племянник бабушки Лермонтова. 43 Зубовы: Валерьян Николаевич (1804—1857), граф и Екатерина Александровна (урожд. княжна Оболенская) (1811—1843), графиня, сестра С. А. Евреиновой. 44 Писемские: Варвара Петровна (?—1873), Екатерина Петровна (1795—1847), Софья Петровна (1803—1891), Павел Петрович (1794—1857), подполковник, Иван Петрович (1798—1850). 4511 октября 1837 г. в Тифлисе был отдан Высочайший приказ по кавалерии о переводе “прапорщика Лермонтова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом”. 46 Арсеньева (урожд. Столыпина) Елизавета Алексеевна (1773—1845), бабушка Лермонтова. 30447 Оболенская Варвара Александровна (1819—1873), княжна, сестра С. А. Евреиновой и графини Е. А. Зубовой. 48 Ладыженский Федор Ильич (1777—1852), душеприказчик бабушки Лопухиных со стороны матери — статской советницы Александры Ивановны Верещагиной (?—1824). Его жена — Варвара Александровна (урожд. Исленьева) (1791—1848). 49 Родители княжны В. А. Оболенской: князь Александр Петрович (1780—1855) и мачеха княгиня Наталья Петровна (урожд. княжна Оболенская) (1810—1867), сестра декабриста Е. П. Оболенского (1796—1865). 50 Полторацкие: Александр Маркович (1766—1839), дядя А. П. Керн, и Татьяна Михайловна (урожд. Бакунина) (1792—1858); их племянник Николай Дмитриевич Мертваго (1805—1865) женился на Сусанне Александровне Соймоновой (1815—1879). 51 Соймонова Екатерина Александровна (1812—1879) прекрасно пела. Отец Екатерины и Сусанны, Александр Николаевич Соймонов (1780—1865), имел внебрачного сына — известного библиофила, друга Пушкина С. А. Соболевского (1803—1870). 52 Вадковский Иван Яковлевич (?—1865), подпоручик, женился на светлейшей княжне Александре Александровне Меншиковой (1817—1884), фрейлине. 53 Возможно, Степанов Петр Иванович (1814—1876), соученик Лермонтова по Благородному пансиону (1827—1831), чиновник канцелярии московского военного генерал-губернатора (с 1831), помощник управляющего секретным отделением канцелярии (1837—1840); литератор, автор воспоминаний о Лермонтове (не сохранились). 54 Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853), русский трагический актер. Был женат на драматической актрисе Александре Михайловне Колосовой (1802—1880). 55 Хастатов Аким Акимович (1807—1883), племянник бабушки Лермонтова, сын ее сестры Екатерины Алексеевны Хастатовой (урожд. Столыпиной) (1775—1830). 56 Жюльвекур, де (урожд. Всеволожская, в первом браке Кожина) Лидия Николаевна (1805—1881), графиня; за графом Полем де Жюльвекуром (?—1845), французским литератором. 57 Сушков Андрей Васильевич (1785—1846); его дочь — Варвара Андреевна (в замуж. Киреева) (1823—?). 58 Сушков Петр Васильевич (1783—1855). 59 Дохтурова (урожд. Столыпина) Агафья Александровна (1809—1874), дочь Александра Алексеевича Столыпина (1774—1845), брата бабушки Лермонтова, и Екатерины Александровны (урожд. Потуловой); жена Петра Дмитриевича Дохтурова (1806—1843), кузена сестер Оболенских. 60 Согласно “Московскому некрополю”, Карр Мария Александровна (1812—1839) вышла замуж за Коропчевского. 61 Имение Лопухиных Вяземского уезда Московской губ. 62 М. А. Лопухина имеет в виду Наталью Петровну Оболенскую, мачеху сестер Оболенских. 63 Львова Мария Федоровна, дочь Ф. И. Ладыженского, в первом браке была за витебским губернатором Михаилом Петровичем Львовым, во втором — за бароном Дмитрием Григорьевичем Розеном. 64 Лейхтенбергский Максимилиан (1817—1852), герцог, сын Евгения Богарне, в октябре 1838 г. помолвлен с Вел. княжной Марией Николаевной (1819—1876). 65 Голицын Сергей Михайлович (1774—1859), князь, камергер, член Государственного Совета, председатель Московского опекунского совета, попечитель Московского учебного округа. 66 Апраксина Наталья Владимировна (1820—1853) — дочь Владимира Степановича Апраксина (17960—1833) и Софьи Петровны (урожд. графини Толстой) (1800—1882). 67 Щербатовы: князь Николай Григорьевич (1777—1848), генерал-майор, и княгиня Анна Григорьевна (урожд. Ефимович) (1789—1849). 68 Анненкова Варвара Николаевна (1795—1866), поэтесса, двоюродная тетка А. М. Хюгель. Весной 1837 г. вписала в ее альбом сочиненную вместе с Лермонтовым шутливую поэму о ее женихе, бароне Хюгеле — “Югельский барон”. 69 Тиньков Сергей Яковлевич (?—1839), муж Анфисы Никаноровны (урожд. Анненковой) (1754—1826), тетки В. Н. Анненковой. 70 Анненков Дмитрий Николаевич (1807—?); его жена Софья Андреевна (урожд. княжна Гагарина). 71 Анненков Николай Николаевич (1799—1865), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета, брат В. Н. и Д. Н. Анненковых. 72 Полторацкая (урожд. Мансурова) Ирина Федоровна, невестка Полторацких (см. прим. 50), вдова их сына Михаила (1801—1836), во втором браке за полковником Видковским. 73 См. прим. 28. 74 Шульгина Александра Дмитриевна, дочь Дмитрия Ивановича Шульгина (1786—1854), обер-полицеймейстера Москвы (1825—1830), впоследствии генерала от инфантерии, петербургского военного генерал-губернатора. 30575 Гааз Федор Петрович (1780—1853), главный врач тюремных больниц, много делавший для облегчения участи заключенных, для их духовно-нравственного возрождения. 76 См. прим. 36. 77 Елизавета Хюгель родилась 23 ноября 1838 г. 78 Картина была написана Лермонтовым в октябре 1838 г. Сейчас находится в ГАМ под условным названием “Сцена из кавказской жизни”. 79 Так М. А. Лопухина называет себя, намекая на какую-то шутку. 80 Иноземцев Федор Иванович (1802—1869), профессор практической хирургии в Московском университете (с 1835); в 1839 г. по поручению министра народного просвещения осматривал лучшие клиники Германии, Италии и Франции. 81 Лопухин Александр Алексеевич (13.II.1839—1895), старший сын А. А. и В. А. Лопухиных. 82 Оболенский Василий Александрович (1817—1888), князь, женился на княжне Александре Павловне Голицыной (1819—1897). 83 Каблукова Вера Владимировна (1819—1879) вышла замуж за князя Александра Сергеевича Голицына (1806—1885). 84 Понятовские, князья: Карл Станиславович (1808—1887), его жена Элиза (урожд. маркиза Монтекатини) и его брат Иосиф Станиславович (1816—1873). 85 Васильев Алексей Владимирович (1809—1895), граф; сослуживец Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. С января 1837 г. в отставке. 86 Монфорские, принцы, дети Жерома Бонапарта (1784—1860) от 2-го брака с Екатериной Вюртембергской: Жером Наполеон Шарль (1814—1847), Наполеон Жозеф Шарль Поль (1822—1891) и принцесса Матильда Летиция Вильгельмина (1820—1904) (в замуж. Демидова, княгиня Сан-Донато). 87 Беррийская Мария Каролина (1798—1870), герцогиня, вдова герцога Беррийского (1778—1820), сына Карла X (1757—1836) — последнего французского короля династии Бурбонов (правил в 1824—1830). В 1832 г. герцогиня Беррийская вышла замуж за неаполитанского дипломата графа Этторе Лучези (ок. 1805—1864). 88 Наследник Российского престола, будущий Император (с 1855) Александр II (1818—1881), в начале мая 1838 г. вместе со своим наставником поэтом В. А. Жуковским отправился в путешествие по Европе, посетив в том числе и Флоренцию. 89 Бутурлина (урожд. Нарышкина) Екатерина Ивановна, графиня, жена графа Михаила Дмитриевича Бутурлина (1807—1876). 90 Каталани Анжелика (1780—1849), итальянская певица, сопрано. В мае 1820 г. гастролировала в Петербурге. 91 Ховрина (урожд. Лужина) Мария Дмитриевна (1801—1877). 92 См. прим. 1. 93 Углицкая (в замуж. Альбрехт) Александра Александровна (1822—1862), младшая дочь Марии Александровны Углицкой (урожд. Евреиновой) (1802—1851), племянницы Е. А. Арсеньевой. 94 Озеров Иван Петрович (1806—1880), дипломат; женат на Розалии Васильевне Шлиппенбах (1808—?). 95 См. прим. 83. 96 Тарасенко-Отрешков Наркиз Иванович (1805—1873), писатель-экономист, издатель “Журнала общеполезных сведений”, член ученого комитета Министерства государственных имуществ, с августа 1836 г. камер-юнкер, титулярный советник. Член опеки над детьми и имуществом А. С. Пушкина, прототип Горшенко в романе Лермонтова “Княгиня Литовская”. Был в близком окружении Лермонтова в Петербурге и в Пятигорске в канун его гибели, первый известил о его гибели в петербургских газетах. 97 Горсткин Иван Николаевич (1798—1876), титулярный советник, привлекался по делу декабристов. Жена — Евгения Григорьевна (урожд. Ломоносова). 98 Зубов Александр Николаевич (1797—1875), граф. 99 Орлов Григорий Федорович (1789—1850), его жена Виржиния и дочь Антуанетта (в замуж. графиня Орсини). 100 Кутайсов Иван Павлович (1803—?), граф, женат на Елизавете Дмитриевне Шепелевой (1812—1839). 101 Ховрина Лидия Николаевна (1825—?), младшая дочь М. Д. Ховриной. 102 Бордоский, герцог (1820—1883), сын герцогини Беррийской, внук Карла X. 103 Новорожденный сын Хюгелей — Эжен-младший. 104 Вероятно, Скарятин Александр Яковлевич (1815—1884), дипломат. 105 Ле-Дантю Мария Петровна, была воспитательницей детей генерал-майора Петра Никифоровича Ивашева (1767—1838), мать Камиллы Петровны Ивашевой (урожд. Ле-Дантю) (1808—1839). 106 Ивашев Василий Петрович (1797—1840), ротмистр л.-гв. Кавалергардского полка. Декабрист, приговорен в каторжную работу на 20 лет. 107 Жоли К. К., зубной лекарь 1-го Московского кадетского корпуса. 108 Лопухина Мария Алексеевна (22.III.1840—?). 109 Лопухина (в замуж. Трубецкая) Софья Алексеевна (31.III.1841—1901). 110 Средниково (Середниково) — подмосковное имение 306Е. А. Столыпиной, где проводил свои московские каникулы Лермонтов. 111 Столыпин Аркадий Дмитриевич (1821—1899), сын Е. А. Столыпиной и Д. А. Столыпина; уезжал в Саратов к месту своей службы по окончании в Петербурге школы конной артиллерии. 112 Свадьба Марии Дмитриевны Столыпиной и Григория Михайловича Паскевича. 113 См. прим. 26. 114 См. прим. 5. 115 Хвостова (урожд. Сушкова) Екатерина Александровна (1812—1868), знакомая Лопухиных и А. М. Хюгель; предмет увлечения Лермонтова, адресат его юношеской лирики; прототип Негуровой в романс “Княгиня Литовская”; автор воспоминаний о поэте; замужем за дипломатом А. В. Хвостовым с 1838 г. 116 Беклешова (урожд. Сушкова) Мария Васильевна (1792—1863), в семье которой Е. А. Хвостова воспитывалась в Петербурге. 117 См. прим. 6. 118 В начале марта 1841 г. В. А. Бахметева родила мертвого ребенка. 119 См. прим. 7. 120 Друцкой Иван Сергеевич, князь, кузен А. И. Сабуровой. 121 Корфы: Николай Алексеевич, барон, полковник и его жена Анна Федоровна (урожд. Ладыженская). 122 См. прим. 63. 123 Ефимовский Андрей Петрович (1787—?), граф, его вторая жена — графиня Надежда Петровна (урожд. Палицына) (1785—1840). 124 Озерова Варвара Петровна (1818—1870) вышла замуж за Александра Петровича Самсонова (1809—1882). 125 Оболенский Иван Петрович (1770—?), князь. 126 Долгорукова Ольга Александровна (1814—1865), княгиня, дочь Александра Яковлевича Булгакова (1781—1863), московского почт-директора. 127 Гагарин Лев Андреевич, князь, брат Софьи Андреевны Анненковой. 128 Розен Дмитрий Григорьевич (1815—1885), барон, штаб-ротмистр, сын барона Григория Владимировича Розена (1782—1841); однополчанин Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку; адъютант светлейшего князя Д. В. Голицына. В 1845 г. женился на Марии Федоровне Львовой (урожд. Ладыженской). 129 Львова (урожд. Наумова) Софья Николаевна, жена Андрея Михайловича Львова (1799—1868). 130 Валуев Степан Петрович (?—1844) был женат первым браком на Александре Петровне Ладыженской, вторым — на Елизавете Петровне Масловой. 131 Сухово-Кобылина (урожд. Шепелева) Мария Ивановна, мать графини Е. В. Салиас де Турнемир, Е. В. Петрово-Соловово, С. В. Сухово-Кобылиной, А. В. Сухово-Кобылина, И. В. Сухово-Кобылина. 132 Душенькой звали Евдокию Васильевну Сухово-Кобылину (в замуж. Петрово-Соловово) (?—1893). 133 См. прим. 112. 134 Лермонтов убит на дуэли 27 июля 1841 г. 135 Анненкова (урожд. Якоби) Анна Иваноавиа (?—1842), двоюродная бабушка невесты; мать декабриста Ивана Александровича Анненкова. 136 См. прим. 71. 137 Баташов Николай Петрович, управляющий Середниковым и окрестными селами, принадлежавшими Е. А. Столыпиной, а также подмосковной пустошью Листовка Е. А. Верещагиной; Ольга Петровна — его жена. 138 Озерова (урожд. княжна Мещерская) Анастасия Борисовна (1796—1841), вторая жена сенатора, тайного советника и кавалера Семена Николаевича Озерова (1776—1844). 139 Небольсина (урожд. Озерова) Елизавета Семеновна (1820—1846), жена Александра Григорьевича Небольсина (1795—1854). 140 Озеров Петр Иванович (1778—1843), действительный тайный советник, член Государственного совета. 141 Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844), светлейший князь, московский военный генерал-губернатор. 142 Жена светлейшего князя Д. В. Голицына Татьяна Васильевна (урожд. Васильчикова) умерла 28 января 1841 г. 143 Савина (урожд. Лунина) Татьяна Александровна, начальница Дома трудолюбия, куда была помещена для воспитания и учебы Маша Ловейко. 144 Шаховской Алексей Петрович (1807—1841), князь, сын княгини Агафоклеи Алексеевны Шаховской (урожд. Бахметевой) (1773—1849). 145 Друцкой Дмитрий, князь, кузен А. И. Сабуровой. 146 Сабуров Михаил Иванович (1813—?), соученик Лермонтова по пансиону, адресат его нескольких юношеских посланий. Женился на Роксандре Николаевне Россетти-Розновано. 147 Левицкая Елена Михайловна вышла замуж за Николая Александровича Скалона (18090—1857). 148 Делянова Елена Давыдовна (1821—1870) вышла замуж за князя Ивана Эммануиловича Манук-Бея (1811—?). 149 Хьюм Екатерина Ивановна, впоследствии была гувернанткой в семье Хвощинских. 150 См. прим. 41. 151 Ухтомская Дарья Андреевна (1814—1871), княжна, 307воспитывалась отдельно от сестер у двоюродной тетки княгини Натальи Ивановны Голицыной (урожд. Толстой) (1771—1841). В 1842 г. вышла замуж за декабриста Валерьяна Михайловича Голицына (1803—1859). 152 Бобринская (урожд. Соковнина) Софья Прокопьевна (1812—1868), графиня; муж — граф Бобринский Василий Алексеевич (1804—1874); сын — граф Алексей (1831—1888). 153 Столыпин Афанасий Алексеевич (1788—1866), отставной офицер-артиллерист, младший брат бабушки Лермонтова, родной дядя М. Д. Паскевич со стороны отца; муж Столыпиной (урожд. Устиновой) Марии Александровны (1812—1876). 154 Козлова Александра Ивановна (1812—1903), дочь поэта Ивана Ивановича Козлова (1779—1840). 155 Тарасенко-Отрешков Павлин Иванович, брат Н. И. Тарасенко-Отрешкова. 156 Елена Павловна, Вел. княгиня, с 1824 г. супруга Вел. князя Михаила Павловича. 157 См. прим. 66. 158 Самарины: Федор Васильевич (1784—1853) и Софья Юрьевна (урожд. Нелединская-Мелецкая) (1793—1879). 159 Сенявина (урожд. баронесса д’ Оггер) Александра Васильевна (?—1861), жена жена московского гражданского губернатора (1840—1844) Ивана Григорьевича Сенявина (1801—1851). Ее сестра — баронесса Елизавета Васильевна Мейендорф (1802—1873). 160 Голицына (урожд. графиня Баранова) Луиза Трофимовна, княгиня (1810—1887), жена князя Михаила Федоровича Голицына (1800—1873). 161 Мейер Леопольд (1816—1883), немецкий пианист и композитор, концертировавший во многих городах Европы и Америки, в том числе в Петербурге и Москве. 162 Возможно, Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852), писатель, автор исторических романов, драматург, директор московских театров (1831—1842) и Оружейной палаты. 163 См. прим. 55. 164 См. прим. 15. 165 См. прим. 36. 166 Нарышкина (урожд. Бахметева) Авдотья Ивановна, сестра бабушки Н. Ф. Бахметева, воспитывала его и его сестру княгиню А. Ф. Голицыну. 167 Хитрово (урожд. Каковинская) Анастасия Николаевна (1762—1842). 168 См. прим. 67. 169 Щербатова Анастасия Николаевна, княжна, в 1-м браке за Федором Александровичем Ермоловым (?—1845), во 2-м браке за его племянником — Александром Петровичем Ермоловым. 170 Потемкина (урожд. княжна Трубецкая) Елизавета Петровна (1796—1870-е гг.), графиня, сестра декабриста Сергея Петровича Трубецкого (1790—1860), жена графа Сергея Павловича Потемкина (1787—1858), во втором браке за Ипполитом Ивановичем Подчаским (1792—1879). 171 Небольсина Евдокия Николаевна (1821—1886) вскоре вышла замуж за графа Ивана Александровича Апраксина (1819—1892). 172 Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич (1820—1881), брат Анны Сергеевны Дубовицкой (?—1889), жены подполковника Николая Александровича Дубовицкого. 173 Голицын Владимир Дмитриевич (1815—1888), светлейший князь. 174 Речь идет, видимо, о П. М. Бакуниной (см. прим. 24). 175 Козлова (урожд. Давыдова) Софья Андреевна — вдова поэта И. И. Козлова. 176 Хрущев Александр Петрович (1776—1842), отец Елизаветы Александровны Нарышкиной. 177 Плещеева (урожд. Кромина) Елизавета Петровна, дальняя родственница князя Н. Н. Трубецкого — зятя М. А. Лопухиной. 178 Шишкина (урожд. Баранова) Прасковья Николаевна (1792—1880), жена Павла Сергеевича Шишкина, двоюродная тетка А. М. Хюгель. 179 См. прим. 29. 180 Горяинова (урожд. Шишкина) Елизавета Павловна. 181 См. прим. 89. 182 Княгиня А. Ф. Голицына умерла 1 февраля 1842 г. 183 См. прим. 166. 184 Лизанька — дочь А. М. Хюгель. 185 См прим. 130. 186 Орлов Михаил Федорович (1788—19 III 1842). 187 Львов Дмитрий Михайлович (1794—17 III 1842). 188 Пашкова (урожд. Панчулидзева) Ольга Алексеевна (1802—1842). 189 Пашкова Евдокия Егоровна (1820—1893) была помолвлена с Дмитрием Васильевичем Путятой. Ее отец — Егор Иванович Пашков (1795—1860), отставной генерал-майор. 190 Евреинова (урожд. Столыпина) Александра Алексеевна (1777—1842), родная сестра бабушки Лермонтова, мать П. А. Евреинова и М. А. Углицкой. 191 См. прим. 93. 192 Шан-Гирей (в замуж. Веселовская) Екатерина Павловна (1823—?), троюродная сестра Лермонтова. 308193 Львова Мария Францовна (1789—18 III 1842), княгиня. 194 Голицына Елизавета Сергеевна (1811—20 III 1842), княжна. 195 См. прим. 171. 196 Небольсин Николай Андреевич (1785—1846), московский гражданский губернатор. 197 Каблукова Олимпиада Владимировна (?—1904) вышла за князя Анатолия Ивановича Барятинского (1821—1881). 198 Вадковская (урожд. Молчанова) Елизавета Петровна, жена Ивана Федоровича Вадковского (1790—1843), брата декабристов Ф. Ф. и А. Ф. Вадковских. 199 Катенин Александр Андреевич (1803—1860), флигель-адъютант, полковник, женился на Варваре Ивановне Вадковской (1822—1865). 200 Ефимовский Борис Андреевич (1818—1874), граф, женился на княжне Александре Ивановне Хилковой. 201 Кологривова (урожд. Вельяминова-Зернова) Анисья Федоровна (1788—1876). 202 См. прим. 123. 203 Дама — шелковая узорчатая ткань. 204 Муравьева (урожд. графиня Ефимовская) Екатерина Петровна (?—1861), жена Семена Петровича Муравьева (1793—1864). 205 Беринг Меропа Александровна (?—1880), попечительница Общества для бедных Мещанской части Москвы (1845). 206 Новосильцев Петр Петрович (1797—1869), московский вице-губернатор, был женат 1-м браком на Анастасии Павловне Мансуровой (1789—1830), имел дочь Екатерину (1826—?) и сына Ивана (1828—?). 207 Нарышкин Константин Павлович (1806—1880) впоследствии женился на Софье Петровне Ушаковой (1823—1877), дочери своей любовницы — Марии Антоновны Ушаковой (урожд. Тарбеевой) (1802—1870). 208 Фалькон Мария Корнелия (1812—1897), пела заглавные партии в Парижской опере. 209 Сивори Э.-К. (1815—1894), знаменитый скрипач-виртуоз, ученик Паганини. 210 Лист Ференц (1811—1886), композитор, пианист, дирижер. 211 Анненкова Александра (Зинаида) Ивановна (1826—188?), дочь Анненковых: двоюродного дяди А. М. Хюгель декабриста Ивана Александровича (1802—1878) и Прасковьи Егоровны (урожд. Полины Гебль) (1800—1876). 212 Столыпина (урожд. Столыпина) Наталья Алексеевна (1786—1851), младшая сестра бабушки Лермонтова. 213 Устинова Екатерина Адриановна (1821—?), дочь саратовского губернатора Устинова Адриана Михайловича (1802—188?). Первая жена А. Д. Столыпина. 214 Ольга и Зинаида Барановы, воспитанницы Смольного института. 215 Оболенский Сергей Александрович (1819—?), князь, брат В. А. Лопухиной — невестки М. А. Лопухиной. 216 Мезенцева Наталья Владимировна (1820—?), дочь Веры Николаевны Мезенцевой (урожд. графини Зубовой) (1800—1863). 217 См. прим. 43. 218 Мещерский Борис Васильевич (1818—1884), князь, женился на княжне Софье Васильевне Оболенской. Его мать — урожд. баронесса Шарлотта Борисовна Фитингоф (?—1841). 219 Теплов Алексей Григорьевич, майор корпуса внутренней стражи. 220 Боде Екатерина Львовна (1819—1867), баронесса, вышла замуж за Павла Александровича Олсуфьева (1819—1844). 221 А. С. Мусин-Пушкин женился на княжне Наталье Николаевне Трубецкой (1824—1861). Его мать — Мусина-Пушкина (урожд. Дурова) Екатерина Дмитриевна (?—1883). 222 Трубецкой Николай Иванович (1797—1874), князь (“le nain jaune”). 223 См. прим. 137. 224 См. прим. 135. 225 Дочери А. М. и Т. М. Полторацких: Надежда и Агафоклея (в замужестве Воейкова). 226 См. прим. 72. 227 См. прим. 19. 228 Сухово-Кобылина Софья Васильевна (1825—1867), художница. 229 Сухово-Кобылин Иван Васильевич. 230 Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903), драматург. 231 Свиньин Петр Павлович (1801—1882), известный московский хлебосол и весельчак. 232 См. прим. 126. 233 Долгорукова (урожд. Малиновская) Екатерина Алексеевна (1811—1872), княгиня, дочь историка и писателя Алексея Федоровича Малиновского (1760—1840), жена князя Ростислава Алексеевича Долгорукова (1805—1849), однополчанина Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку. 234 Салтыкова (урожд. Семенова) Мария Александровна (?—1845). Ее душевнобольной сын Валерьян Петрович (1808—1862) жил и скончался в Спасо-Иаковлевском монастыре г. Ростова Ярославской губ. 309235 См. прим. 44. 236 Всеволожская (?—1844), мать Л. Н. де Жюльвекур. 237 Строганова Софья Сергеевна (1824—1852), графиня. 238 См. прим. 153. 239 См. прим. 68. 240 Давыдов Василий Васильевич (1809—1859) был женат на княжне Софье Андреевне Оболенской (1810—1871), кузине невестки М. А. Лопухиной. 241 Рубини, Джованни-Баттиста (1795—1854), итальянский певец (тенор). 242 См. прим. 51. 243 Щербатова Наталья Николаевна, княжна, дочь Щербатовых: князя Николая Григорьевича и княгини Анны Григорьевны; вышла замуж за полковника Егора Августовича Норда. 244 См. прим. 169. 245 Бакунин Василий Михайлович (1795—1863), в 1825 г. полковник Рижского драгунского полка; в 1832 г. уволен по болезни от службы; в 1833 г. снова определен полковником Литовского уланского полка; член Полевого аудиториата (1836); уволен от службы генерал-майором в 1848 г. Брат сестер Бакуниных. 246 Сушков Николай Васильевич (1796—1871), действительный статский советник. В 1841 г. оставил службу, поселился в Москве и занялся сочинительством, написал ряд поэм, пьес. Его литературный салон был популярен в Москве. 247 Петр Васильевич Сушков был женат на Дарье Ивановне Пашковой (1790—1817). 248 Оболенская Александра Андреевна (?—1844), княжна. 249 См. прим. 153. 250 ”Монашенкой” Лопухина называет Столыпину Марию Александровну, жену Афанасия Алексеевича Столыпина. 251 Тамбурини Антонио (1800—1876), итальянский певец (драматический баритон). 252 Виардо-Гарсия Полина (1821—1910), французская певица (меццо-сопрано). 253 Нарышкина (урожд. княжна Мещерская) Анна Васильевна (?—1844), мать Александра Григорьевича Нарышкина (1818—1855) и баронессы Марии Григорьевны Валуа (урожд. Нарышкиной) (1819—1848). 254 Новосильцева Елизавета Ивановна вышла замуж за генерал-майора Роговского Александра Васильевича (1782—1849). 255 Столыпина Мария Александровна (1812—1876), дочь Александра Алексеевича Столыпина. 256 Акулина, крепостная, была няней детей А. М. Хюгель. 257 Горчакова (урожд. княжна Урусова, в 1-м браке графиня Мусина-Пушкина) Мария Александровна (1801—1853), княгиня, жена князя Александра Михайловича Горчакова (1798—1883), дипломата, в 1841—1850 гг. посланника в Штутгарте, будущего канцлера. 258 Оболенская (урожд. Мазурина) Александра Алексеевна (1817—1885), княгиня, жена князя Михаила Андреевича Оболенского (1811—1866). Сестра Мазуриной (в замуж. светлейшей княгини Грузинской) Анны Алексеевны (1824—1866). 259 См. прим. 36. 260 Столыпин Валерьян Григорьевич (1807—1852), племянник бабушки Лермонтова; был женат на Варваре Алексеевне Бахметевой. 261 См. прим. 128. 262 Александра, родилась летом 1843 г., — третий ребенок в семье Хюгелей. 263 Юнона — в римской мифологии одна из верховных богинь, соответствует греческой Гере, покровительнице женщин. 264 Вяземская (урожд. Шишкина) Прасковья Сергеевна (?—1884), княгиня, жена князя Василия Николаевича Вяземского (1781—?). 265 См. прим. 137. 266 Столыпин Александр Алексеевич (1774—1845). 267 Шан-Гирей (урожд. Хастатова) Мария Акимовна (1799—1845), любимая племянница бабушки М. Ю. Лермонтова — Е. А. Арсеньевой, дочь ее сестры Ек. А. Хастатовой. 268 См. прим. 192. 269 Углицкая Леокадия Александровна (1821—?). 270 Самарина (в замуж. графиня Соллогуб) Мария Федоровна (1821—1888). 271 Нарышкина (урожд. баронесса Строганова) Екатерина Александровна (1769—1844). 272 Нарышкина Елизавета Ивановна (1791—1859), фрейлина. 273 Неклюдова (урожд. Нарышкина) Варвара Ивановна. 274 См. прим. 257. 275 Чертковы: Александр Дмитриевич (1789—1858) и Елизавета Григорьевна (урожд. графиня Чернышова) (1805—1858), попечительница Рогожской части Москвы. 276 Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. 277 Бакунин Александр Михайлович (1768—1854). 278 Головин Иван Гаврилович (1816—1890). В 1837 г. окончил дипломатическое отделение Дерптского университета. Служил в Министерстве 310иностранных дел. С 1841 г. жил за границей. Зачинатель вольной русской печати. 279 Елизавета Михайловна (1826—1845), Вел. княжна, дочь Вел. князя Михаила Павловича, супруга герцога Нассауского Адольфа (1817—1905). 280 См. прим. 169. 281 Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1825—1879), граф, пасынок князя А. М. Горчакова. 282 Оболенская Аграфена Александровна (1823—1891), княжна. 283 Святополк-Четвертинский Борис Антонович (1781—1865), князь; его жена — княгиня Надежда Федоровна (урожд. княжна Гагарина) (1791—1883), сестра княгини В. Ф. Вяземской; у них было шесть дочерей. 284 Абамелек-Лазарев Семен Давыдович (1815—1888), князь, сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку; женился на Екатерине Николаевне Толстой (1826—1888), дочери Николая Николаевича Толстого (1794—1872). 285 См. прим. 149. 286 Лужин Иван Дмитриевич (1804—1868), обер-полицмейстер (1845—1854). 287 См. прим. 234. 288 Устинова (урожд. Панчулидзева) Мария Алексеевна (1789—21 III 1845), мать Марии Александровны Столыпиной. 289 Евсюкова (урожд. Устинова, во втором браке Загоскина) Анна Александровна. 290 Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), начальник штаба корпуса жандармов, управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 291 Возможно, Каханов Петр Аполлонович (1810—1858), полковник, муж Варвары Александровны (урожд. Столыпиной) (1816—1870), племянницы бабушки Лермонтова. 292 Столыпина (урожд. княжна Трубецкая) Мария Васильевна, жена Алексея Григорьевича Столыпина (1805—1847). Во 2-м браке за светлейшим князем Семеном Михайловичем Воронцовым. 293 Всеволожский Николай Сергеевич (1772—1857), действительный статский советник. Отец Л. Н. де Жюльвекур. 294 Толстой Иван Петрович (1810—1867), граф; жена — Софья Сергеевна (урожд. графиня Строганова) (1824—1852). Его брат Александр Петрович (1801—1873); жена — Анна Георгиевна (урожд. княжна Грузинская) (1798—1889). 295 Оболенский Михаил Александрович (1821—1886), князь, младший секретарь русского посольства в Мюнхене, брат невестки М. А. Лопухиной. 296 Брат К. Э. Хюгеля. 297 Мусина-Пушкина Екатерина Ивановна (1823—1883), графиня, дочь княгини М. А. Горчаковой от первого брака. Впоследствии вышла замуж за графа Егора Александровича Игельстрома (1810—1890). 298 Шаховская Надежда Васильевна (?—1861), княжна, выдала замуж свою младшую племянницу Софью Николаевну Васильчикову (?—1882) за Дмитрия Алексеевича Сверчкова. 299 Нессельроде (урожд. графиня Гурьева) Мария Дмитриевна (1786—1849), графиня, сестра Сверчковой (урожд. графини Гурьевой) Елены Дмитриевны (?—1834). 300 А. Ф. Кологривова выдала замуж свою падчерицу Марию Степановну Кологривову за Дмитрия Иосифовича Кожина (1817—?). 301 См. прим. 89. 302 Столыпин Алексей Григорьевич, штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, с 1833 г. адъютант герцога Лейхтенбергского; двоюродный дядя Лермонтова. Был женат на княжне Марии Васильевне Трубецкой. 303 Столыпина Вера Аркадьевна (?—1853) вышла замуж за князя Давида Федоровича Голицына (1814—1855). 304 Ольга Николаевна (1822—1892), Вел. княжна, дочь Николая I; с 1846 г. супруга Вюртембсргского наследного принца, будущего короля Карла I (1823—1891). 305 См. прим. 292. 306 См. прим. 147. 307 Озерова (урожд. Лужина) Варвара Дмитриевна (1800—1878). Теги: Российский архив, Том XI, 12. Письма М. А. Лопухиной к баронессе А. М. Хюгель |

||

|

Метки: дворянство лопухины |

Письма императрицы Марии Федоровны к княгине А. А. Оболенской |

Письма императрицы Марии Федоровны к княгине А. А. Оболенской

Место издания:

Письма (1918-1940) к княгине А. А. Оболенской

Императрица Мария Федоровна (1847 – 1928), вдова Александра III, и ее дочери великие княгини Ксения Александровна (1875 – 1960) и Ольга Александровна (1882 – 1960), покинув Россию после революции, нашли приют при дворах европейских монархий, в Дании, в Великобритании.

Включенные в настоящее издание письма матери и сестер последнего российского императора Николая II за период 1918 – 1940 гг. были адресованы княгине Александре Александровне Оболенской (ур. Апраксиной, 1851 – 1943), бывшей фрейлине императрицы Марии Федоровны. После смерти А. А. Оболенской письма хранились у ее племянницы графини Марии Николаевны Чернышевой-Безобразовой (ур. Щербатовой, 1887 – 1977), а в 1961 г. были переданы ею в Бахметевский архив (Нью-Йорк) с условием не открывать переписку в течение 50 лет.

Публикуются впервые.

(аннотация к книге)

Крым, Ай-Тодор, 1918[1]

Дорогая Сандра,

от всего сердца благодарю за добрые пожелания в адрес моего дорогого внука[2], Господь да благословит и сохранит его в добром здравии и даст ему счастья и радости после их нынешних тяжких испытаний. Эта статья Д.[3], и правда, внушает некоторую надежду, и я с радостью за нее держусь. Нежно обнимаю вас. Приходите завтра к завтраку. Я пошлю за вами экипаж в полдень.

М

7 июня 1919 Лондон

Тысяча благодарностей письмо все благополучны долго ли останетесь риме=мария

12 июля 1919

Мальборо Хаус[4]

Дорогая Сандра,

Пользуюсь верной оказией, чтобы написать вам несколько слов и, прежде всего, поблагодарить вас от всего сердца за два письма, которые так меня обрадовали. Надеюсь, что вы довольны вашим пребыванием в Риме, хотя и там тоже были беспорядки, судя по газетам. Господин, который передаст вам это письмо, был знаком с моим дорогим Шервашидзе[5], когда-то он был дипломатом и приехал из Архангельска, где некоторое время служил английским солдатом. Он рассказал мне довольно интересные вещи о своем пребывании там. Могу сообщить вам, по крайней мере, одну хорошую новость: Мотя[6]

в Новороссийске, я узнала это от одного офицера, который приехал оттуда, молодой Шатт[7], брат барышни, которая вышла замуж за английского офицера в Балаклаве, помните?

Вот уже три месяца, как мы уехали на Мальту. Мои мысли повсюду были с вами, и мне было так жаль вас оставить вот так, совсем одну, среди группы знакомых, которые мало что говорили вашему сердцу. Ваша телеграмма, что вы уехали в Неаполь со Струковыми[8]

заставила меня улыбнуться. Наше путешествие на борту «Лорда Нельсона» прошло очень хорошо; вся команда приняла нас так хорошо и замечательно, но все-таки я очень жалела о великолепном «Мальборо»[9], где мне особенно нравился добрый и славный капитан Джонсон. Погода была не особенно благоприятная, было довольно холодно, особенно когда мы проходили вдоль побережья Африки. Тепло стало только когда стали приближаться к Англии. Мы плыли десять дней, и свежий воздух принес мне огромную пользу. В Портсмуте меня ожидал сюрприз и огромная радость: меня встретила моя дорогая сестра[10]. Это было такое неописуемое чувство. К сожалению, Вальдемар[11] не смог дождаться моего приезда и как раз накануне вернулся в Данию, так как должен был присутствовать на венчании своего сына Акселя[12], который женился на дочери Ингеборг[13] в Швеции. Я все еще чувствую себя здесь немного как во сне. Все выказывают столько доброты и сочувствия, что я очень тронута. Только мое сердце осталось в России и мое желание вернуться туда остается неизменным. Когда же придет это время? Мне очень больно присутствовать тут на торжествах по случаю подписания мира. Настоящая мука видеть все это и не участвовать! Я думаю, что и вы так же страдали в Италии, где тоже все радуются и счастливы, что кончилась эта чудовищная война. Для нас, бедных, ничего не изменилось, эта ужасная гражданская война все продолжается, и зверства и озлобление царят повсюду в нашей несчастной стране! Однако в газетах пишут, что у Деникина есть успехи, слава Богу. Но то, что происходит в Петербурге, должно быть почти кошмарно!

Тут множество русских – я даже приняла мадам Витте[14], которая была в Дании, а потом в Америке по делам и теперь едет в Биарриц[15], чтобы забрать массу вещей, которые она оставила там, – к счастью для себя, потому что в Петербурге у нее все украли и отобрали. Она рассказывала массу интересного о бедном Георгии Михайловиче[16], с которым часто видалась в Финляндии.

Я живу здесь очень уединенно, пока моя сестра очень занята всем, что ей приходится делать и смотреть. Это очень ее утомляет, и я нахожу, что она делает уж чересчур много. Мне кажется, что она очень похудела, и особенно эта постоянная суета вредит ее нервам, и она с утра до вечера в напряжении. До сих пор ничего не решено касательно моего отъезда в Данию, я живу сегодняшним днем, не заглядывая в будущее. Думаю, что моя сестра еще долго не сможет покинуть Англию, а ей не хочется так скоро снова со мной расстаться. И вот я все жду. Надеюсь, что нога уже не причиняет вам прежних страданий. Собираетесь ли вы все еще в Сальса Маджоре[17]? Есть ли у вас известия от бедной Софы[18]? Опасаюсь, что ничего не доходит, ужасно жить вот так, не имея известий от самых близких!

Еще я опять видела доброго Александра Петровича Ольденбургского[19], который приехал сюда из Парижа на обратном пути в Финляндию. Встреча с ним меня очень порадовала, но и сильно взволновала. Он все тот же, очень трогательный, но, как всегда, со странностями, и более возбужден, чем когда-либо. Он не мог усидеть на месте и целых два часа бегал по моей комнате, как сумасшедший, – у меня даже голова закружилась. Бедная Эжени[20] дважды была на грани смерти и еще так слаба, что он спешил вернуться к ней. Бедная Вера Орбелиани[21] получила здесь грустное известие, что ее последний брат[22] тоже убит! Это ужас! От бедной матери[23] скрывают, и она ни о чем не подозревает. Я получила от нее письмо еще на Мальте. Погода очень изменчивая, совсем не тепло, и в последние дни часто льет дождь. Единственное, что хорошо, – это что нет ни мелких, ни гигантских мух, которые так меня изводили в Крыму. Моя сестра благодарит вас и шлет привет. Я так оправилась, что стала вдвое крепче ее. Я слишком много ем, конечно, особенно поначалу.

Если увидите Юсуповых, то передайте им привет от меня, особенно доброму папá-Феликсу[24], которого я нежно люблю. К сожалению, я вынуждена спешно кончить письмо, обнимаю вас от всего сердца, дорогая.

Ваша любящая,

старая М

Как поживает ваша собачка? А что поведение Адель[25] – приличнее? Тут на всех бедных собак надели намордники, это для них такая пытка. Песик Орбелиани[26] до сих пор в карантине – это просто преступно – и хозяин в отчаянии. Я, к счастью, сумела выручить Душку и маленького Никитиного Тобби, и они у Ксении. Она тоже вас обнимает. Бедняжке пришлось расстаться с тремя сыновьями[27], которые начали учиться в трех разных школах недалеко от Лондона. Это разумно, но так грустно.

30 [?] 1919 Копенгаген[28]

Благодарю тысячу раз также за два письма очень обрадовали=мария

26 февраля 1920

От всей души спасибо за добрые слова и за то, что вспомнили обо мне в этот день[29], который стал таким печальным, с тех пор, как чудные воспоминания прошлого больше не просыпаются в памяти.

У меня был приятный сюрприз – наконец прибыла Ксения. Я так рада снова увидеть ее. Они приехала как раз к панихиде. Я не видела англичан и не получала писем. От Ольги вчера вечером получила письмо, датированное 12 февраля. К счастью, она здорова. Нежно обнимаю. Со вчерашнего дня голова не болит.

Ваша М

Амалиенборг[30]

2 марта 1920

Дорогая Сандра, надеюсь, что вы не сердитесь на меня за то, что я так долго не писала вам и не поблагодарила за ваши письма. Но я боялась писать почтой. Я телеграфировала вам после каждого письма, но, кажется, и это не дошло. Короче, я прошу прощения и надеюсь, что вы знаете, что, несмотря на молчание, мои чувства никогда не меняются. Все, что вы написали, когда еще были в Риме, было очень интересно, и инцидент с Юсуповыми, наверное, был очень неприятен[31], но в то же время это что-то невероятное, смехотворное и неслыханное! Мне понятно, что вы больше не захотели оставаться там после этого. По крайней мере, я рада, что в Париже вы успокоились, несмотря на свое одиночество. Ксения писала мне про вас, пока она была там. Она была так рада повидаться с вами. Вальдемар тоже написал мне после встречи с вами. Он наконец вернется через 2 дня, после 2 месяцев отсутствия. Сегодня он выезжает из Лондона, и я жду его с нетерпением. У нас была ужасная эпидемия испанского гриппа[32], но, к счастью, она уже пошла на спад. Все им болели, и столько несчастных умерло, особенно молодых. Я тоже приболела и даже 2 дня пролежала на всякий случай – я этого терпеть не могу, но это лучшее средство тут же прекратить болезнь. Две недели я не выходила из моей комнаты, но со вчерашнего дня я наконец выхожу и совершила прогулку на автомобиле с моим верным племянником Вигго[33], который так мил со мной. Вообще, я тронута любовью и сочувствием, которое здесь на моей дорогой родине все мне выказывают. Я вижусь со многими старинными друзьями и знакомыми, не говоря о множестве бедных русских беженцев. Среди прочих здесь бедная Маруся Чихачева, урожденная Альбединская[34], со своим пятнадцатилетним сыном и двумя золовками, которые были вынуждены бежать из Царского[35]. Мужа Чихачева в прошлом году посадили в тюрьму[36], сначала в Петербурге, потом в Москве, а в октябре его отвезли в Нижний Новгород, и с тех пор у нее не было никаких известий о нем. Бедная в таком отчаянии, что больно видеть. Это ужасно, и нечем помочь всем этим несчастным. Несколько дней назад сюда пришло крохотное суденышко, Китобой, с 25 русскими офицерами из армии Юденича[37], которым удалось спастись из Ревеля. Они подняли Андреевский флаг (только его), и они здесь, у берега Сангалиние. Вчера я приняла 12 офицеров, а остальные придут завтра. Это все молоденькие мальчики, и встреча с ними меня очень растрогала. Они собираются продолжать плавание на этом утлом суденышке до Черного моря, а там вступить в армию генерала Деникина[38]. Они все страшно худые, и по глазам видно, что они много выстрадали. Но они полны надежды и рады отдохнуть здесь, где все так к ним расположены, всячески выказывают участие, приносят табак и разную еду. Я этому очень рада.

К счастью, я часто получаю вести от моей дорогой Ксении, только от нее из всех моих детей! С тех пор как моей бедной Ольге пришлось бежать из Ростова, я ничего не получала прямо от нее; только тамошний датский консул заверил, что он знает, что она с семьей благополучно прибыли в Новороссийск. Дай Бог. От всего сердца надеюсь, что грустная новость о бедной Софе, которую вы мне прислали, не правда, особенно после Мотиного письма о том, что он ждет ее приезда. Но эта постоянная тревога, когда ничего не знаешь, – по-моему, самое тяжелое испытание. Когда же мы увидим конец всех этих ужасов в нашей несчастной, всем миром покинутой России?

7 марта. Все это время я не могла отправить письмо, так что продолжаю сегодня. Я узнала, что Ксения в Париже, и отправлю его туда. Наконец-то вернулся дорогой Вальдемар и привез мне ваше дорогое письмо, за которое я вас тысячу раз благодарю. Он рассказал мне о своем визите к вам и был очень рад увидеть вас. Как я огорчилась, узнав о смерти княгини Кудашевой[39]. Бедная графиня Нирод[40], какое горе для нее. Если вы ее увидите, то, пожалуйста, скажите, что я разделяю ее огромное горе и постоянно думаю о ней. Куда ни посмотришь, повсюду одни несчастья и горе. Я только что узнала, что моя дорогая Ольга выехала из Новороссийска 28 февраля, с группой из 12 человек, не считая ее собственной маленькой семьи. Но где она теперь – я с тех пор ничего не знаю. Как ужасна эта вечная тревога. Это просто убивает меня. Это уже 4-ый раз, что ей приходится бежать, бедной. Она наде- ялась, что еще вернется на Кубань, в другую станицу, а вместо этого Кубань захватили эти большевистские звери! А все эти несчастные в Крыму – что с ними? Бедный Димка Голицын[41] со всей семьей, говорят, приехал в Ялту, чтобы бежать на корабле. А он так серьезно болен! Лилишка[42], говорят, не хотела во второй раз уезжать из Алупки[43], но что будет с ней, среди орды убийц и разбойников! Я дрожу за них всех, а известий нет.

9 марта. Сегодня, наконец, я надеюсь отправить это старое письмо. Теперь, наконец, я могу вам сказать, что вчера получила длинное, еще декабрьское письмо от моей дорогой Ольги, с жутким описанием их бегства из Ростова с тысячами других беженцев, у которых ничего не было и которые просили у них хлеба! Это, конечно, было страшно, но я благодарю Бога, что он спас их и теперь они в безопасности в Константинополе – мне сообщили, что они прибыли туда. Слава Богу, среди прочего, она пишет мне, что совершенно не чувствовала панического страха, от которого когда-то страдала, даже и в Крыму. Я ею восхищаюсь – в самом деле, как замечательно она держится в этой жуткой обстановке и спокойно пишет мне, что они не одну ночь спали на соломе, раскиданной по земле, и что спать было даже удобно. Хуже всего были дни, которые они провели в грязном и мерзком вагоне, полном вшей и других гадостей! Хоть бы теперь они решили поехать куда-нибудь в Европе, подальше от убийц и разбойников, и дали бы мне вздохнуть от постоянной тревоги за них – по правде говоря, я уже не могу этого выносить. Впридачу к этому, тут еще волнуешься из-за 2-го плебисцита в Шлезвиге[44], который будет в воскресенье 14 марта. Немцы делают все, чтобы помешать ему, но я надеюсь, что милостивый Господь будет за правую сторону и за справедливость. Я здесь единственная из всей семьи, кто с болью видел войну 1864 года, когда у нас украли эту страну, которая была совершенно датской в продолжение тысячи лет, и вы можете представить, как я счастлива, что волей случая я здесь, когда решается вопрос, вернется ли она к Дании. Дай Бог.

Вальдемар приветствует вас...

Не болейте, скорее пишите мне.

Ваша Старая М

Видоре[45]

28 июля 1920

Дорогая Сандра,

Наконец-то я получила ваше милое письмо от 11 июля нового стиля и спешу вас поблагодарить от всего сердца. Я не понимаю, почему ваши письма не доходят до меня, в то время как Ксения их получает? Это даже как-то несправедливо, ведь я их жду с нетерпением.

Мои мысли с вами в особенности сегодня, в день праздника 15 июля[46], с которым связано столько хороших и веселых воспоминаний нашей молодости. Кто из нас тогда мог представить предстоящие нам ужасные перемены и кошмары. Я завидую всем, кого призвал к себе Господь и кто не видел всех наших мук и страданий, которые мы, несчастные, терпим, и те, которые еще впереди!

В настоящее время я счастлива, что со мной обе мои дорогие дочери и Ольгины два малыша, которые очень милы и вносят оживление в дом. Они так подросли тут. Весь день они на берегу моря. Маленький Гурий уже бегает, и он прелестный малыш, всегда веселый и никого не боится. Тихон говорит много слов и, в общем, может сказать все, что хочет. Ольга много занимается живописью и пишет прелестные акварели. В настоящее время она сочиняет рассказик для своих сыновей и делает к нему симпатичные иллюстрации.

Каждый день я вижусь с Вальдемаром и моим племянником Джорджи[47] или здесь, или в Бернсторфе[48]. Его дочь Маргарита[49] наконец вернулась из долгой поездки во Францию, где она делила время между своей бабушкой, герцогиней Шартрской, и братом Ааге[50], который служит в Меце. Ему очень нравится служба, и он вернется только поздней осенью. Остальную семью я тоже вижу очень часто, как и многих старых друзей и знакомых. Что касается русских, тут бедная Маруся Чихачева (ур. Альбединская). У нее нет известий от мужа[51] уже год. Он был в тюрьме сначала в Петербурге, потом в Москве, и наконец в Нижнем Новгороде. Бедняжка не знает, что с ним сталось и не убит ли он! Какой кошмар жить вот так, в вечной тревоге, без всяких известий!

С ней ее обе золовки и младший сын. Ее старший сын, прелестный юноша, приезжал к ней на несколько дней из Риги; второй сын тоже там.

В церкви видишь массу бедных беженцев, все они в более или менее одинаково грустном положении. Когда же мы увидим луч надежды на окончание всех этих ужасов? Союзники, вместо того чтобы помогать, только портят или лезут туда, куда их никто не просит. Совершенно непонятно. Ясно одно: им не нужна великая Россия.

Бедный Мотя, как он, верно, переживает за сына[52]. Я тоже ничего не слышала о Кутузовых со смерти моей милой Аглаэ[53]! Я телеграфировала Вере Кутузовой, но, наверное, моя телеграмма так и не дошла. Верен ли слух, что у бедного Мити Граббе[54] рак на лице? Надеюсь, что неправда, это было бы ужасно!

Надеюсь, что это письмо дойдет до вас, если вы еще не уехали в Париж. Ксения и Ольга шлют привет, а я нежно обнимаю и надеюсь вскоре получить письмо.

Ваша искренне любящая

старая М

Надеюсь, что ваша нога лучше.

[1] Дата и место установлены по содержанию записки: это ответ на поздравления кн. Оболенской по случаю дня рождения (12 августа) или именин (18 октября) цесаревича Алексея Николаевича.

[2] ...моего дорогого внука – цесаревича Алексея Николаевича (1904 – 1918).

[3] …статья Д. – источник не установлен. Слухи о расстреле Николая II и его близких на Урале, как и слухи об их чудесном спасении, достигли Крыма в августе 1918 г. В дневнике императрицы записано, что некий «Д.» спас царскую семью и перевез их на борт корабля.

[4] …Мальборо Хаус (Marlborough House) – лондонская резиденция королевы Александры с 1910 г., после кончины короля Эдуарда VII.

[5] …Шервашидзе – князь Георгий Дмитриевич Шервашидзе (1847 – 1918), тифлисский губернатор (до 1897 г.), позже обер-гофмейстер и заведующий канцелярией (личный секретарь) императрицы Марии Федоровны.

[6] …Мотя – граф Матвей Александрович Апраксин (1863 – 1926), брат А.А. Оболенской, морской офицер, церемониймейстер императорского двора, в 1914 – 1918 гг. комендант лазаретов ведомства путей сообщения.

[7] …Шатт – Корнелий Васильевич Шитт (18? – 1967), офицер Добровольческой Армии и Вооруженных сил Юга России (ВСЮР), его сестра вышла замуж за лейтенанта британского флота в Балаклаве в 1919 г.

[8] …со Струковыми – фамилия неразборчива, предположительно это семья члена Государственного совета А. П. Струкова (1851 – 1922), о которой Оболенская упоминает в письме племяннице М. Н. Чернышевой.

[9] «Мальборо» – крейсер, предоставленный королем Георгом V для эвакуации из Крыма императрицы Марии Федоровны и великих князей Николая и Петра Николаевича со свитой.

[10] …моя дорогая сестра – Александра Датская (1844 – 1925), датская принцесса, королева Великобритании и Ирландии, супруга Эдуарда VII, короля Великобритании с 1901 по 1910. Она была очень дружна с Марией Федоровной; до замужества Александры в 1863 г. сестры делили одну комнату и были неразлучны. Когда в 1906 год умер король Христиан IX, отец Александры и Марии Федоровны, сестры приобрели в Дании виллу Видоре.

[11] …Вальдемар – принц Вальдемар Датский (1858 – 1939), брат императрицы Марии Федоровны, младший сын датского короля Христиана IX, адмирал флота, с 1885 г. женат на французской принцессе Марии Орлеанской, овдовел в 1909 г.

[12] …Аксель – принц Аксель Датский (1888 – 1964), сын принца Вальдемара.

[13] …Ингеборг – принцесса Ингеборг Шведская (1878 – 1958), дочь датского короля Фредерика VIII, замужем за шведским принцем Карлом.

[14] ...мадам Витте – графиня Матильда Ивановна Витте (ур. Нурок; 1863 – после 1920), вдова председателя Совета Министров и члена Государственного совета С. Ю. Витте. В США ездила, чтобы продать издателю мемуары покойного мужа, которые он тайно писал, выйдя в отставку, и держал во французском банке.

[15] ...в Биарриц – у семьи С. Ю. Витте была вилла в Биаррице, где до начала первой мировой войны они обычно проводили часть года.

[16] ...о бедном Георгии Михайловиче – в. кн. Георгий Михайлович (1863 – 1919), генерал-адъютант, во время войны состоял при Ставке верховного главнокомандующего. Расстрелян в Петрограде в декабре 1919 года.

[17] Сальса Маджоре – итальянский лечебный курорт.

[18] …Софа – Софья Александровна Щербатова (урожд. гр. Апраксина; 1850 – 1919), сестра Александры Александровны Оболенской, фрейлина цесаревны Марии Федоровны, воспитательница будущего императора Николая II, жена князя Николая Сергеевича Щербатова (1853—1929), директора Исторического музея с 1909 по 1921 гг.

[19] ...Ольденбургского – Александр Петрович Ольденбургский (1844 – 1932), член императорского дома, генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета, известный филантроп и бывший свекор в. кн. Ольги Александровны.

[20] ...Эжени – принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская (ур. принцесса Лейхтенбергская; 1845 – 1925), жена принца А. П. Ольденбургского и подруга молодости Марии Федоровны.

[21] ...Вера Орбелиани – Вера Владимировна (ур. графиня Клейнмихель; 1877 – 1948), бывшая жена князя Д. И. Джамбакуриан-Орбелиани, в 1919 вышла замуж за Вадима Николаевича Шебеко.

[22] ...последний брат – граф Петр Владимирович Клейнмихель (1875 – 1919), убит красными. За год до того был расстрелян граф Николай Владимирович Клейнмихель (1877 – 1918).

[23] ...от бедной матери – Екатерина Петровна Клейнмихель (ур. княжна Мещерская; 1843 – 1925).

[24] ...папá-Феликсу – Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон (1846 – 1928), муж последней в роду Юсуповых княгини Зинаиды Николаевны. Высочайшим указом в 1891 г. ему было пожаловано право именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном. Генерал-адъютант; в 1914 – 1915 гг. командующий Московским военным округом. Отец мужа в. кн. Ксении Александровны – Феликса Феликсовича Юсупова, одного из участников убийства Распутина.

[25] …Адель – старая французская горничная кн. Оболенской, выехавшая в эмиграцию вместе с хозяйкой.

[26] …Орбелиани – Дмитрий Иванович Джамбакуриан-Орбелиани (1875 – 1922), кавалергард, адъютант в. кн. Александра Михайловича.

[27] ...с тремя сыновьями – сыновья Ксении Александровны Ростислав, Дмитрий и Василий Александровичи поступили в школы-пансионы в Англии.

[28] …Копенгаген – Мария Федоровна уехала из Англии в Данию в августе 1919 г.

[29] …в этот день. – 26 февраля (1845) – день рождения Александра III. Ежегодно семья Александра III заказывала панихиды не только в годовщину его смерти, но и дня рождения.

[30] …Амалиенборг – зимняя резиденция датской королевской семьи, состоящая из четырех зданий. В одном из них в холодное время года жила Мария Федоровна со свитой и родными.

[31] ...с Юсуповыми был ...очень неприятен – оказавшись в Италии без денег, А. А. Оболенская хотела получить кредит в банке, но для этого нужно было чье-то поручительство. Юсуповы сначала обещали его дать, а потом отказались.

[32] ...испанского гриппа – осенью 1918 г. началась пандемия гриппа, которой заразилась пятая часть населения земного шара. Смертность от этого гриппа была значительно выше, чем от обычного, причем группой риска оказались люди в возрасте от 20 до 40 лет.

[33] …Вигго – принц Вигго Датский (1893 – 1970), сын принца Вальдемара Датского и принцессы Марии Орлеанской.

[34] …Маша Чихачева – Мария Петровна Чихачева (ур. Альбединская; 1863 – 1928), жена Ф. П. Чихачева.

[35] …бежать из Царского – из Царского Села, где жили до революции многие из близких к императорской семье.

[36] ...Чихачева посадили в тюрьму – Федор Платонович Чихачев (1859 – 1919), сын известного путешественника и соучредителя Русского географического общества П. А. Чихачева. Ф. П. Чихачев был минералогом, работал в Германии и Франции, вернулся в Россию, чтобы воспитывать сына в царскосельской школе. Был арестован в 1919 г. при выходе из французского посольства в Москве.

[37] …из армии Юденича – Николай Николаевич Юденич (1862 – 1933), генерал от инфантерии, глава Белой армии на северо-западе России. После провала похода на Петроград осенью 1919 г. отступил в Эстонию с остатками армии и в 1920 г. эмигрировал во Францию.

[38] ...в армию генерала Деникина – Антон Иванович Деникин (1872 – 1947), генерал-лейтенант; с 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия, Черноморский флот); в январе 1920 г. адмирал А. В. Колчак передал А. И. Деникину пост Верховного правителя Российского государства. Эмигрировал в апреле 1920 г.

[39] ...смерти княгини Кудашевой – княгиня Вера Максимилиановна Кудашева (ур. Нирод; 1874 – 1920), супруга камергера князя Сергея Вл. Кудашева, умерла в январе 1920 г.

[40] ...бедная графиня Нирот – Анастасия Федоровна Нирод (ур. Трепова; 1849 – 1940), мать кн. Кудашевой.

[41] ...Димка Голицын – князь Дмитрий Борисович Голицын (1851 – 1920), генерал-майор свиты, скончался в Греции вскоре после эмиграции из Крыма.

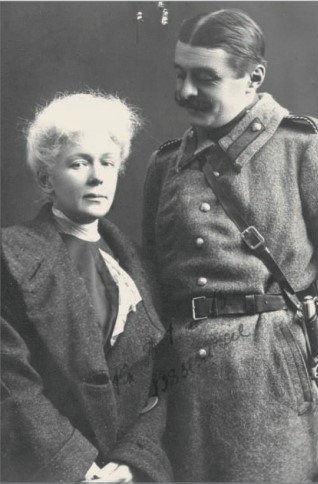

[42] …Лилишка – графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова (ур. Шувалова; 1845 – 1924), вдова кавказского наместника И. И. Воронцова-Дашкова, подруга Марии Федоровны.

[43] …Алупка – имение Воронцовых-Дашковых в Крыму.

[44] …плебисцита в Шлезвиге – в 1920 г. в Шлезвиге (аннексированном в 1864 г. Пруссией) проводился плебисцит по вопросу гос. принадлежности, в результате Сев. Шлезвиг перешел к Дании.

[45] Видоре – вилла в 15 километрах от Копенгагена на берегу пролива, которой совместно владели Мария Федоровна и ее сестра королева Александра. В бильярдной над камином сохранилась надпись «Øst, Vest, Hjemme er bedst», датский эквивалент поговорки «В гостях хорошо, а дома лучше».

[46] ...праздника 15 июля – именины Владимира, день, всегда праздновавшийся в кругу семьи Александра III – это имя носил один из его братьев и несколько близких друзей, включая мужа кн. А. А. Оболенской.

[47] ...с Вальдемаром и ...Джорджи – Принц Вальдемар Датский и его племянник принц Георг Греческий (Джорджи, 1869 – 1957), оба женатые и отцы семейств, находились в многолетней связи, которую остальные члены семьи принимали как должное, а придворным и светскому обществу оставалось только закрывать на это глаза. После смерти жены принца Вальдемара Георг Греческий почти безвыездно жил у принца Вальдемара, они путешествовали вместе, и только в Англию им приходилось ездить раздельно.

[48] …Бернсторф – поместье принца Вальдемара Датского около Копенгагена.

[49] Его дочь Маргарита – принцесса Маргарета Датская (1895 – 1992), дочь принца Вальдемара и принцессы Марии Орлеанской.

[50] …Ааге – принц Ааге Датский (1887 – 1940), сын принца Вальдемара, служивший во французском Иностранном легионе.

[51] ...нет известий от мужа – в 1919 г. Ф. П. Чихачев был арестован в Москве, а потом переведен в Нижний Новгород, где умер в сентябре того же года. См. примечание 35.

[52] ...за сына – граф Александр Матвеевич Апраксин заведовал лазаретом в Крыму и отказывался бросить его при наступлении Красной армии.

[53] …милая Аглаэ – графиня Аглая Васильевна Голенищева-Кутузова (1853 – 1920), камер-фрейлина Марии Федоровны, служившая ей вместе с сестрой, Марией Васильевной, умершей в 1915 г. Аглая Васильевна умерла в лагере беженцев на греческом острове Лемнос.

[54] …Мити Граббе – граф Дмитрий Михайлович Граббе (1874 – 1927), полковник кавалергардского полка.

Время публикации на сайте:

|

Метки: романовы оболенские |

ВЛАДИМИР ОБОЛЕНСКИЙ |

ВЛАДИМИР ОБОЛЕНСКИЙ

Вл. Серг. Оболенский-Нелединский-Мелецкий (титул передавался старшему сыну). Род. в Москве 31 марта 1847 г. Его отец 1819-1882, мать, ур. Наталья Мезенцева 1820-1895. Жена Александра Алекснд. Апраксина - провище "Сандра", см. ниже. (23.4.1852 - ум. в Париже 3 янв. 1943 г. - так может быть, ее вторая подпись!!!) Поженились 3.2.1880.

Елки! 20 сентября в Царском селе родился его племянник от брата Платона (1850-1913) и Марии Нарышкиной - был назван Сергеем, носил все три фамилии, умер Grosse Pointe, Michigan 29 Sep 1978, m.1st Yalta 6 Oct 1916 (div 1924) Catharina Pss Yurievsky, daughter of Tsar Alexander II of Russia (St.Petersburg 9 Sep 1878-Havant 22 Dec 1959); m.2d London 24 Jul 1924 (div 1932) Alice Astor (New York 27 Jul 1902-New York 19 Jul 1956); m.3d Arlington, Virginia 3 Jun 1971 Marylin Fraser-Wall (b.Detroit 13 Aug 1929) - т.е. первым браком за незаконной дочерью Александра II.

Половцев, т. 2 - Оболенский и Шереметев, два Володи, - татары, желающие "конфисковать в свою исключительную собственность приятности и выгоды царского собеседничества".

29 июля 1890 г. начальник Оболенского Воронцов: Негодяй, у которого "одно стремление - вертеться на глазах их величеств". С. 210. "Хаос придворной службы и презренная личность играющего в этом первую скрипку О.".

Нет, прямой начальник О - обер-гофмаршал Трубецкой.

Умер 7.11.1891 в Ливадии.

Т. 2, с. 388. "Оболенский сделался для государя и императрицы в последние годы ближайшим и необходимейшим человеком. Не имея ни детей, не имущественных забот, ни каких-либо иных высших стремлений или интересов, оба они, и муж и жена (рожденная Апраксина), поставили придворную жизнь и близость к их величествам целью своего существования. По обязанности гофмаршала он постоянно находился при своих хозяевах и по возможности монополизировал их в свою пользу; человек он был недурной, но вполн едюжинный; вследствие же умственного ничтожества окружавшей его придворной среды, он вообразил себя великим государственным мужем, судил обо всем не задумываясь и в особенности искусно отстранял от двора своею оценкою всякого, кто мог в чем-нибудь стать поперек его дороги. В Гатчине императрица имела с ним ежедневные и продолжительные вдвоем прогулки, последствием коих, между прочим, было то, что она в последние годы не подает более руки гр. Воронцову-Дашкову, министру двора, лишь сухо кивает головой".

Т. 2, с. 425 - на место О. был назван военный агент в Берлине Голенищев-Кутузов. "Он будет лишь исполнителем приказаний вдовы покойного именитой Сандры".

Николай Второй об Оболенском (дневник, 7.11, с. 42): "Что за грусть я испытал, узнав о его смерти! Человека, которого мы все знали с самого раннего детства, которого тогда еще окрестили именем "Кролик" и любили более, чем родственника своего - и вдруг его не стало! Бедная, несчастная Апраксина".

http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/obolensky.html

Князь Владимир Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий (31. 03. 1847, Москва - 07. 11. 1891, Ливадия), генерал-лейтенант, гофмаршал.

По служебной лестнице и табели о рангах князь Владимир стоит на третьей от престола ступеньке - выше него располагаются лишь обер-гофмаршал, а им числится с 1888 года князь Сергей Никитич Трубецкой (1829-1899), генерал-лейтенант, племянник знаменитого декабриста, а над князем Сергеем - министр Двора и Уделов Воронцов. Но это по служебной... На самом деле В. С. чрезвычайно любим Императорской четой, а честолюбие гофмаршала таково, что царскую любовь князь ни с кем делить не желает. Из всех сидящих за столом - князь Владимир отличается, пожалуй, самым непростым и противоречивым характером. Будучи склонным к некоторой степени интриганства, князь и сам, как это обычно присуще таким людям, подозревает в этом грехе ближних. Он искатель случая и поэтому весьма гибок в общении - может быть угодлив и податлив, но чаще, и обычно с нижестоящими по службе, груб и несдержан. За эту-то грубость его и не любят многие, очень многие, кто-то и завидует его «случаю», «удаче», «фавору», такие слова рассыпаны в дневниках современников. От них князь удостоился самых нелестных эпитетов «презренная личность», «первая скрипка в придворном Хаосе» и т. п. Статс-секретарь А. ПОЛОВЦОВ записывает в «Дневник», словно желчью из-под пера брызжет: "Оболенский и Шереметев, два Володи, - татары, желающие "конфисковать в свою исключительную собственность приятности и выгоды царского собеседничества"*. Сидящий за этим же столом министр и начальник князя, граф Воронцов всего два месяца тому характеризовал Оболенского в ещё более сильных выражениях: "Негодяй, у которого одно стремление - вертеться на глазах их величеств".

Многих честных и готовых верой и правдой служить Александру III людей, придворные, подобные Оболенскому навсегда отвадили от придворной службы. В Императорской семье за ним закрепилось прозвище "Кролик".

Через год Оболенский умрёт в Ливадийском дворце и Цесаревич Николай Александрович запишет в Дневнике: "Что за грусть я испытал, узнав о его смерти! Человека, которого мы все знали с самого раннего детства, которого тогда еще окрестили именем "Кролик" и любили более чем родственника своего - и вдруг его не стало! Бедная, несчастная Апраксина". Николай был опечален настолько, что ещё несколькими строками ниже упоминая о том, что приехал молодой Альбрехт Вюртембергский с сообщением о смерти старого короля, добавит язвительно и меланхолично: «как будто мы и без него об этом не знали». Здесь чувствуется раздражение и злая ирония: утрата Оболенского не сравнится для него со смертью старого Вюртембергского родственника.

Наконец, ещё три года спустя, 25-го октября 1894 после перенесения в ливадийскую дворцовую церковь гроба с телом отца, Николай, теперь Император, вновь помянет верного слугу: "Уже третий раз приходится бывать на панихидах в этой церкви - по Оболенском, Басаргине и теперь по нашем незабвенном Отце!"***.

* - Половцев, т. 2.

** -

*** - Дневник Николая II, 7.11, с. 42.

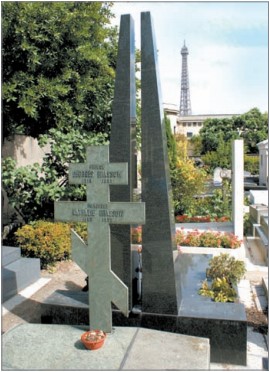

P.[rincesse] Obolensky. Княгиня Александра Александровна (или как её зовут в «своём» кругу, «Сандра»), урождённая графиня Апраксина (23. 04. 1853 - 03. 01. 1943, Париж), жена (03. 02. 1880) князя В. С. Оболенского (см. № 12). По девичьей фамилии княгиня имеет ещё и второе прозвище, чаще употребляемое Императрицей и Цесаревичем Николаем: «Апрак». После смерти мужа она сохранит близость к Августейшей фамилии и в новое царствование. «Сандра» тоже будет не чужда благотворительности - устроит в Царском Селе богадельню и детский приют, а в военную годину на свои средства снарядит санитарный поезд. Отношения в браке с князем Владимиром были неровными, детей у них не было.

Влияние её на Царскую чету таково, что после смерти в следующем году её супруга, в придворных кругах будут шушукаться о том, что, назначенный на вакансию военный агент в Берлине Голенищев-Кутузов, "будет лишь исполнителем приказаний вдовы покойного именитой Сандры".

Вот вам характерная сценка: менее чем через пять лет после этого обеда, 1 августа 1895 Сандра со старухой-министершей Ольгой Гирс, племянницей пушкинского соученика по Лицею, а затем – последнего канцлера Империи князя Горчакова, занимают места в вагоне литерного поезда, чтобы ехать в Троицкую пустынь на могилы родных, вдруг вагоны запирают на ключ, и следует приказ опустить оконные рамы. Сандра недовольна. Протестует, пререкается с проводником, тут же в окне появляется штык одного из солдат охраны, плотным кольцом окруживших состав, рекомендацию повторяют в ещё более грубой форме. Спустя час ситуация проясняется – ждут прохода Императорского состава в Петергоф. Ещё через час поезд прошёл – пустой. Невольные арестантки заметили в окне лишь престарелого Великого князя Михаила Николаевича, старик вёз к морю внучку, Александрину Мекленбург-Шверинскую, будущую датскую королеву и бабку нынешней, Маргретте II.

…В тот день Николай и Александра предпочли проехать в Александрию коляскою…

Современник, записавший через два дня в дневник эти обстоятельства, воскликнул: «Можно ли вообразить себе меры безопасности более раздражающие и менее эффективные! С трудом верится, что подобные вещи могут иметь место в наши дни!». Это конец цитаты и это написано в 1895 году.

***

ОБОЛЕНСКИЙ-НЕЛЕДИНСКИЙ-МЕЛЕЦКИЙ Сергей Платонович

20 сентября 1890, Царское Село Санкт-Петербургской губернии - 29 сентября 1978, ферма Гросс Пойнт, штат Мичиган

Князь, участник Белого движения на Юге России, полковник Русской армии и армии США; участник Второй мировой войны, парашютист; деловой и светский человек.

Родился в Летнем дворце. Сын генерал-майора князя Платона Сергеевича Оболенского-Нелединского-Мелецкого и его жены Марии Константиновны (урождённой Нарышкиной).

Получив среднее образование (1910), в течение двух лет изучал агрономию в Санкт-Петербургском университете. Затем отправился в Англию, где занимался политэкономией в Оксфордском университете. В 1914 возвратился в Россию и вступил в офицерском чине в Кавалергардский Е.И.В. [Её Императорское Величество] Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полк 1-й гвардейской дивизии. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия на немецком фронте награждён тремя Георгиевскими крестами. После Октябрьского переворота 1917 — в белых войсках на Юге России. Полковник (на 1920).

После 1920— в эмиграции в США. Гражданин США (1932), успешный деловой предприниматель. В начале Второй мировой войны поступил добровольцем в амеhttp://yakov.works/spravki/1_history_bio/19_bio/1847obol.html

|

Метки: оболенские |

Правнучка. Княгиня А. Л. Оболенская |

Правнучка. Княгиня А. Л. Оболенская

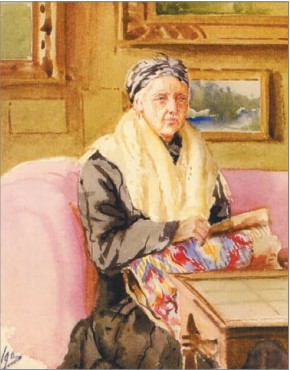

Правнучка

Александра Леонтьевна Магницкая, в замужестве княгиня Оболенская

(1784-1846)

Родилась Александра в семье Леонтия Ивановича Магницкого и его супруги Екатерины Васильевны из рода Дурново. В это время отец служил прокурором в московской Камер коллегии. Широко известно имя старшего брата Александры – Михаила Леонтьевича. Вместе с сестрой Анастасией Леонтьевной считается она поэтессой и переводчиком. По всей видимости, увлечение стихосложением относится в основном к юным годам. Передался этот талант всем детям Леонтия Ивановича от прадеда, поскольку его Арифметика пропитана силлабическими стихами. В те давние времена еще не знали о закономерностях стихосложения, поэтому и стихи его выглядят довольно просто.