-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Две новости одного дня |

The National Interest: США отстали от России на рынке мирного атома

И

|

|

Понравилось: 1 пользователю

«Северодвинск» впервые провел пуск сверхзвуковой ПКР «Оникс» |

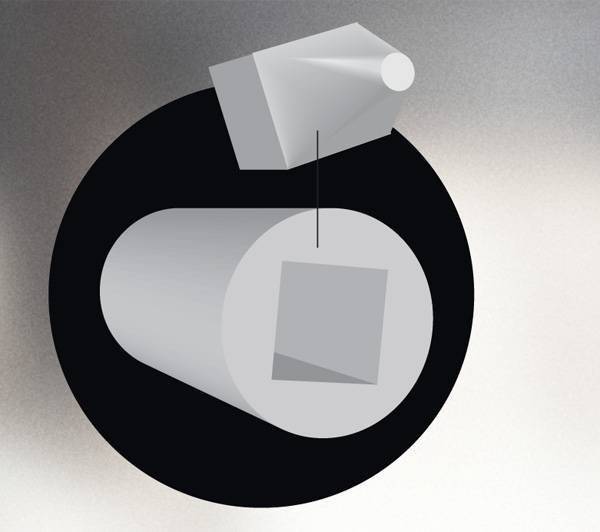

В ходе государственных испытаний новейшая атомная подводная лодка проекта «Ясень» 885 «Северодвинск» впервые провела пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс». Повторные стрельбы запланированы на ближайшие дни.

Многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (МПЛАТРК) проекта «Ясень» относятся к четвертому поколению субмарин. Атомный подводный крейсер «Северодвинск» был спущен на воду в 2010 году. Кроме минно-торпедного вооружения подлодки несут противокорабельные ракеты (ПКР) среднего радиуса действия «Оникс», выполненные по технологии малозаметности «стелс».

Инфографика газеты Коммерсантъ.

ПКР П-800 «Оникс» (экспортное наименование — «Яхонт») — российская универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Кроме того, может применяться и против наземных целей, в данном варианте, дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз, по сравнению с штатными 300 км в противокорабельном варианте.

Напомним, что несколько ракет «Яхонт» были поставлены в Сирию.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Испытания «Иджис» флота США провалились |

Ракета мишень BQM-74 поразила американский эсминец, вооруженный противоракетной системой «Иджис».

Во время испытаний американской противоракетной системы »Иджис» корабельного базирования была выпущена одна дозвуковая ракета-мишень BQM-74 с удаленным управлением. В результате ракета врезалась в эсминец, что можно расценивать как полное поражение и потеря корабля.

При попадании ракеты в корабль пострадали два матроса, а также сам корабль. Об этом пишет UT San Diego.

|

|

Кинули, суки |

Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов подписали с местным производителем военной техники Nimr контракт на поставку легких бронетранспортеров и многоцелевых бронемашин. Как сообщает DefenseNews, объем контракта оценивается в 820 миллионов долларов.

В соответствии с условиями договора бронетехника будет поставляться в вооруженные силы в течение следующих пяти лет. Объемы поставок в сообщении не уточняются. Ранее вооруженные силы страны заявляли о намерении приобрести тысячу бронеавтомобилей. Сведений о необходимом им количестве бронетранспортеров пока не поступало.

На данный момент в ОАЭ уже эксплуатируется около 1,3 тысячи многоцелевых бронеавтомобилей производства Nimr. Из них 800 машин используются армией, а еще 500 — службой безопасности главы государства. В то же время легкие бронетранспортеры являются последней разработкой Nimr и ранее военными не закупались.

Многоцелевой бронированный автомобиль Nimr был создан в 2005 году. На начальном этапе в ее проектировке участвовала российская компания ГАЗ, но потом она вышла из проекта. Первоначально бронемашины Nimr изготавливались в Иордании, однако впоследствии их запустили в серийное производство в ОАЭ. Машина обладает бронированием стандарта STANAG 4569 и противоминной защитой стандарта 2a.

Легкий бронетранспортер с колесной формулой 6х6 создан на базе многоцелевой бронемашины Nimr II. Его вес составляет 14 тонн, запас хода — 700 километров, а максимальная скорость — 135 километров в час. Броня выдерживает попадание пуль калибра до 7,62 миллиметра. Кроме того, бронетранспортер обеспечивает военнослужащим защиту от радиационного заражения, а также от химического и биологического оружия.

Сейчас на вооружении ОАЭ состоят более тысячи бронетранспортеров на колесном ходу. Подавляющее большинство составляет техника, закупленная в США, Франции и Великобритании. Кроме того, армия ОАЭ использует транспортные средства на гусеничном ходу, основу которых составляют российские БМП-3. Всего на вооружении армии ОАЭ состоит почти 600 таких машин.

|

Метки: Тигр |

Новая пилотажная группа ВВС России |

ВВС России начали формировать новую пилотажную группу, которая будет выполнять полеты на учебно-боевых самолетах Як-130, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли. Согласно действующим планам, новая пилотажная группа примет участие в воздушном Параде Победы 9 мая 2014 года.

Подготовку летчиков ведет Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава имени Чкалова. На этой базе в 2013 году сдала выпускные экзамены первая группа из 15 курсантов, проходившая обучение на Як-130. Подготовка летчиков ведется при поддержке специалистов Опытно-конструкторского бюро имени Яковлева.

Пилоты проводят отработку различных элементов пилотажа, а также подготовку к полетам в сложных метеорологических условиях. Информацию о начале создания пилотажной группы на Як-130 агентству подтвердил и источник в Объединенной авиастроительной корпорации. Конкретное решение о количестве самолетов, которые войдут в состав новой пилотажной группы, пока не раскрывается. Неизвестно также, какую цветовую схему получат Як-130.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Походу, дивизия "Дон" |

Чувак в белой майке фотограф (под прекрытием). Остальные из спецназа, наверное, дивизия "Дон". Странно, что в отделении нет пулемёта. Или это они так просто позируют?

В руках у трёх парней мой любимый автомат на базе калаша под патрон 9х19 мм ПП-19-01 Витязь-СН. Кстати, так и не понял, чем он лучше вульгарного АКС-74У. Вес чуть больше, размеры такие же. Ёмкость рожка такая же. Дальность эффективной стрельбы более, чем в два раза ниже. Может останавливающий эффект пули луче и рикошета нет?

У двух парней спереди "Вал" и "Винторез" каллибра 9х39. Если бы я стал выживальщиком, я бы хотел выживать с "Валом".

У правого парня снайперская винтовка СВ-98. К слову, есть похожая, СВ-99, такая же, но под мелкашный патрон, служит, например, для уничтожения видеокамер.

Интересно, а что это за чёрные мешки у них на ногах?

|

Метки: Вал Винторез СВ-99 СВ-98 ПП19-01 Витязь-СН |

Понравилось: 1 пользователю

Гусары |

постик про гусар.

http://www.yaplakal.com/forum2/topic684658.html

Ну удержался и вынес картинку с польскими гусарами:

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

75 лет мюнхенскому сговору |

29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене при активной поддержке со стороны США произошла встреча глав правительств Англии и Франции, Германии и Италии. Целью встречи стало заочное решение о судьбе Чехословакии, без участия представителей власти самой страны. Удивительно цинично, правда? Вот это предательство сегодня и пытаются прикрыть страны ЕС и США, нарочито сваливая ответственность за разжигание Второй Мировой войны на здоровую.

Стоит отметить, что армия Гитлера тогда была недостаточно сильна — она вошла в Чехословакию 37 дивизиями. Против 36 прекрасно вооруженных чехословацких дивизий с мощнейшими оборонительными укреплениями в Судетской области.

Кстати, параллельно и Польша предъявила права на чехословацкие земли и вторглась на территорию суверенной страны. Это к тому, что сегодня её все чаще пытаются представить невинной жертвой.

В результате, гитлеровская армия получила более 1 миллиона самозарядных винтовок, десятки тысяч пулемётов и тысячи танков, которые после были использованы в войне против Советского Союза. Не поэтому ли так старались отдать Гитлеру на растерзание Чехословакию британский и французский премьеры Чемберлен и Даладье? Более того, после окончательно аннексии Чехословакии Банк Англии вернул Гитлеру золотой запас этой страны! Что в очередной раз доказывает смысл Мюнхенского сговора.

В результате обмана и предательства Чехословакии со стороны Англии и Франции Гитлер в разы усилил свою армию, что существенно повлияло на его решимость развязать войну. Весьма вероятно, что если бы Гитлер вступил в войну с Чехословакией, которая имела союзные договора с СССР и Францией, то война могла бы там и закончиться.

Поэтому совершенно очевидно, почему сегодня страны западного мира так активно ссылаются на фальшивые «секретные соглашения» к советско-германскому договору о ненападении, который Советский Союз заключил в последнюю очередь, уже после аналогичных соглашений между Германией и Англией, Францией, Польшей, Эстонией и Латвией.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

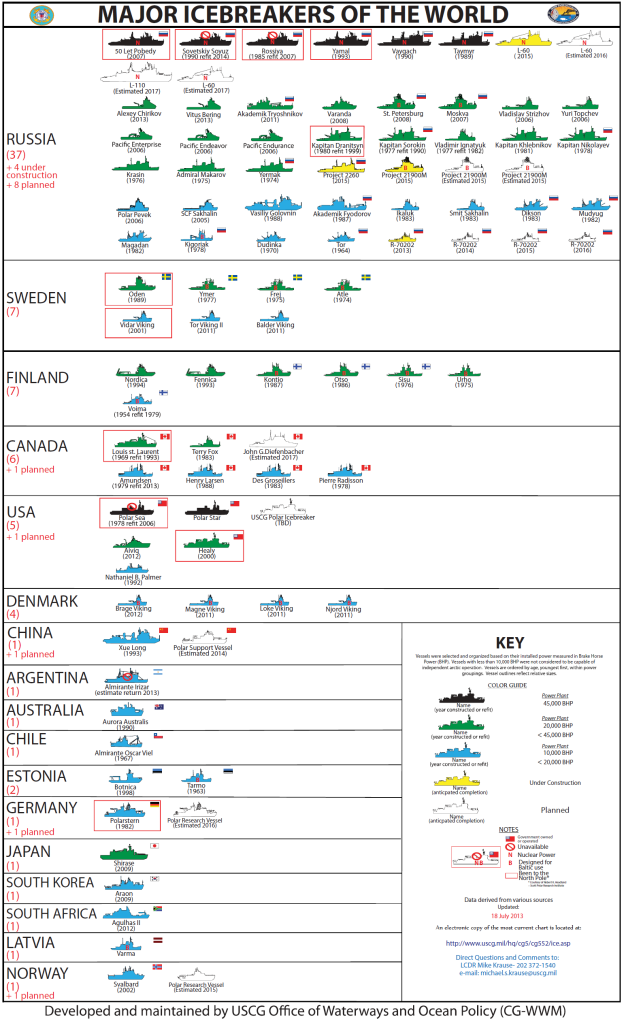

Схватка за Арктику: ледокольное превосходство России |

С прискорбием приходится констатировать факт того, что за последние два с половиной десятилетия наша страна спускалась всё ниже и ниже по ступеням научно-технического прогресса. В некоторых сферах прогресс сменился первоначально стагнацией, а затем стагнация и вовсе сменилась откровенным регрессом. Однако, несмотря на годы тотального недофинансирования и большей озабоченности политическим пиаром и, скажем так, хлебом насущным, остались те технические сегменты, которые не деградировали и сохранились на приемлемом уровне. Одним из таких сегментов является ледокольный флот России, который сегодня представляется самым внушительным в мире.

Почему речь зашла именно о ледокольном флоте? Причина в том, что с некоторых пор всё большее число государств склонны обращать своё внимание на Арктику – геостратегический регион с его несметными богатствами. Очевидно, что планы по активному вмешательству в, скажем так, делёж большого арктического пирога невозможен без наличия у того или иного государства кораблей, способных эффективно работать в суровых условиях Севера. Россия такими кораблями располагает. Конкурирующие в вопросах освоения Арктики государства на данный момент по уровню развития ледокольных флотов отстают от России. Чтобы такое преимущество РФ сохранялось и в дальнейшем, ледокольную группу Российской Федерации необходимо обновлять и дополнять, так как закладка всех остающихся на ходу атомных ледоколов происходила ещё в бытность существования на карте мира такого государства как СССР. Большинство ледоколов удалось сохранить и модернизировать. Но хватит ли этого для удержания ведущих позиций с точки зрения наличия ледокольного флота в Арктике?

Если говорить о крупнейших ледоколах, которыми располагает Россия на сегодняшний момент, то флот выглядит следующим образом:

Атомный ледокол «50 лет Победы» (проект 10521). ОН является самым крупным не только в России, но и в мире. Габаритная ширина этого гиганта составляет 30 метров, максимальная длина – около 159,6 метров, осадка – 11 м, мощность на валах (энергетический поток, направляемый на валы от движительной установки) – 49 МВт, пропульсивная мощность – 54 МВт. Водоизмещение – 25168 тонн. Максимальная толщина льда, с которой призван справляться ледокол, составляет 2,8 м. Экипаж – 106 человек (в наши дни). Введён в эксплуатацию в 2007 году ОАО «Балтийский завод» (закладывался ещё в 1989 году).

Не многим отстаёт по техническим параметрам от «50 лет Победы» атомный ледокол «Ямал». Спущен на воду в 1992 году (закладка 1986 года). Длина – 148 метров, ширина – 30 метров, осадка – чуть более 11 м. Водоизмещение – 23000 тонн. Пропульсивная мощность – 54 МВт. Производитель – Балтзавод (Санкт-Петербург). Рассчитан на максимальную толщину льда 2 метра. На деле работает во льдах до 2,7-2,8 м. Экипаж – до 150 человек.

Атомный ледокол «Таймыр». Главное направление использования – навигация по сибирским рекам (устья рек). Закладывался в советское время в Финляндии. Заказчик, естественно, Советский Союз. Максимальная длина – 151,8 м, ширина – 29,2 м, водоизмещение – 21000 тонн, пропульсивная мощность – 35 МВт. Осадка 8,1 м. Расчёт на максимальную толщину льда – 1,77 метра.

Атомный ледокол «Вайгач». Относится к тому же проекту, что и ледокол «Таймыр» (проект 10580). Закладка происходила на той же верфи, на которой закладывался АЛ «Таймыр», вводился в эксплуатацию в 1990 году на Балтзаводе.

До недавнего времени в состав атомфлота входили ещё и такие ледоколы как «Советский Союз» (выведен из состава флота в 2010 году) и «Арктика» (выведен из состава флота в 2008 году).

Помимо атомных ледоколов свою непростую службу в арктических и антарктических широтах ведут дизель-электрические ледоколы, среди которых «Санкт-Петербург» проекта 21900 (закладка 2006 года, введён в эксплуатацию в 2009 году), «Москва» того же проекта (введён в эксплуатацию в 2008 году), «Капитан Николаев», «Академик Трёшников» (введён в 2012 году), «Ермак» (1974 года ввода в эксплуатацию).

Группировка вроде бы внушительная, но для решения тех задач, которые озвучивает российское руководство сегодня и такой группировки может оказаться недостаточно. Главное направление будущей работы – полномасштабное обеспечение работы Северного морского пути (СМП). Чтобы привлекательность этого направления транспортировки грузов для иностранных государств не теряла актуальности и в зимнее время (а это сверхзадача), нужны уникальные ледоколы, которые смогут преодолевать ледяные заторы толщиной около 3,5 м. Казалось бы, что решить такую задачу просто не под силу, но отрадно сознавать не только то, что под силу, но и то, что задача решается уже сейчас.

На всё том же Балтийском заводе (самой настоящей колыбели отечественного атомного ледокольного флота) в январе текущего года начато строительство ледокола нового проекта ЛК-60Я . Значение 60 в наименовании проекта говорит о том, что мощность (на валах) этой более чем 172-метровой махины составит 60 МВт (больше, чем у самого мощного на сегодняшний день АЛ «50 лет Победы»). Проектировщики увеличили и ширину ледокола – до 33 метров. Это позволит проводить по Севморпути контейнеровозы и иные суда подходящих габаритов, - те, которые сегодня даже при желании их владельцев не могут отправиться по СМП – ширина велика. Ядерные реакторы разработаны в опытном конструкторском бюро им. Африкантова, представляющем компанию «Росатом». Примечательно то, что максимальная посадка ледоколов проекта ЛК-60Я будет составлять 10,5 м – меньше, чем у того же АЛ «50 лет Победы». Это позволит такому ледоколу вплотную подводить суда к устьям некоторых сибирских рек. Ввод в эксплуатацию первого ледокола этого проекта (всего таких АЛ будет построено 3) намечен на 2018 год. Ему планируют присвоить легендарное имя «Арктика».

На этом обновление ледокольной группы России не останавливается. В планах - постройка настоящего арктического монстра 200-метровой длины и почти 40-метровой ширины, водоизмещением более 55,5 тыс. тонн мощность которого будет почти двукратно превосходить мощность действующего ледокола «50 лет Победы». Это проект ЛК-110Я. Именно он и должен будет превратить Севморпуть в торговый путь, действующий круглогодично, так как проектируется он с расчётом на работу во льдах около 3,5-3,6 м толщиной. Разработка реактора ведётся в упомянутом ОКБМ им.Африкантова.

По большому счёту, у российских атомных ледоколов в Арктике большой конкуренции нет и сейчас, но если у нас появятся ещё и новые корабли подобного типа с большей мощностью, то Россия сможет смело говорить о полной технической и технологической монополизации в этом регионе. В 2008 году американские конгрессмены выступили с заявлением о росте влияния российского ледокольного флота в Арктике. Тогда же было подсчитано, что США в ближайшие годы понадобиться не менее 3-х миллиардов долларов только лишь на то, чтобы начать реализацию собственного проекта по созданию мощных атомных ледоколов, способных работать в любых широтах Арктики. Но идея новых трат в момент большого кризиса как-то не пришлась по вкусу большинству, да и своего полноценного аналога Севморпути у США нет, а потому решили, что русских «потом догоним и перегоним». Кроме того, небольшая группа конгрессменов настаивала на том, что атомные ледоколы в Арктике скоро вообще будут лишними, ибо наблюдается глобальное потепление, таяние и всё в этом роде… Прошло 5 лет – в США в плане реализации ледокольных программ мало что изменилось, а в Арктике зимой по-прежнему случается за минус 45 и ниже (к вопросу о скорейшем потеплении и масштабном таянии льдов)…

Однако американцы – это далеко не единственные конкуренты России в Арктике. Не так давно китайский ледокол «Снежный Дракон» «прогулялся» по Северному морскому пути, видимо, проанализировав то, насколько свободно можно проводить здесь торговые суда из КНР в Европу.

«Гулял» он летом (2012 года), а летом и зимой СМП – это, как говорится, две большие разницы. В то же время в Интернете стала гулять шутка о том, сколько экипаж российского атомохода «50 лет Победы» возьмёт с китайцев, если вдруг их «Снежный Дракон» не успеет до сентября-октября отбыть домой… Шутка с намёком на мощность и габариты «Дракона»…

Однако шутки шутками, а свои ледоколы пустились строить не только китайцы. Южная Корея тоже вошла в число ледокольных держав, построив несколько лет назад «Араон» длиной 110 м и водоизмещением около 7 тыс. тонн. Не гигант конечно, но уже успел отметиться тем, что вывел российский траулер «Спарта» (дело, правда, было не в Арктике, а в Антарктике, но всё же) из ледяного плена.

Так что своё превосходство в плане работы ледокольного флота нужно доказывать на деле, продолжая строительство новых мощных машин, способных решать самые амбициозные задачи и в Арктике, и в любой точке мирового океана.

Инфографика (от CG-WWM, США) по ледокольным флотам разных государств мира:

|

Метки: Севморпуть |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Русский легион во Франции и память французов о нём |

В июне 2011 года премьер России Владимир Путин и премьер Франции Франсуа Фийон открыли памятник так называемому Русскому легиону. Речь о Русском экспедиционном корпусе, который в 1916 году в пожарном порядке волей последнего русского царя отправили на спасение Франции. Её тогда вот-вот должен был стереть с карты мира германский сапог. Сорок пять тысяч русских ратников фактически закрыли собой Париж. На всеобщее обозрение наконец-то выставили факт истории, о котором долгое время – почти век, ничего не знали в России и старательно не замечали во Франции. Теперь замечают. И даже с вызовом…

А в этом году русский бронзовый воин был осквернён вандалами! Но мало ли их таких выходок на счету у заживо разложившихся выродков? Вот только памятник этот — моему деду…

Об обстоятельствах того похода дед не распространялся. Как и о многом ином. О том, например, что он представляет древний казачий род – из тех, что в своё время участвовал в основании Киевского и Черниговского средневековых княжеств, ставших впоследствии именоваться Украиной. Род прикрывал южную на то время границу Руси от турок, крымчаков, века промышлявших бандитскими набегами на торговых путях половцев, трансформировавшихся затем в черкасов. Во времена Пушкина об этом ещё помнили. Откроем его «Полтаву»: «Мария, бедная Мария, Краса черкасских дочерей. Не знаешь ты Какого змия ласкаешь на груди своей…». К слову, Марию на самом деле звали Матрёной. Но поэтической музе претит грубая нота прозы. А авторская воля – закон. С «пригретыми змиями» проще. Их и доныне, как говорится, пруд пруди. Достаточно включиться в украинские телесети.

|

|

Россия и Египет ведут переговоры о поставке вооружений и военной техники на общую сумму более двух миллиардов долларов |

Россия и Египет ведут переговоры о поставке вооружений и военной техники на общую сумму более двух миллиардов долларов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Министерстве обороны и госкорпорации «Ростехнологии». Переговоры об активизации военно-технического сотрудничества состоялись 14 ноября 2013 года в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Каир.

По словам Шойгу, Россия «продолжила обсуждение проектов по военному и военно-техническому сотрудничеству, договорились, что в ближайшее время предпримем шаги по юридическому оформлению» достигнуты договоренностей. Как отметил источник газеты, в настоящее время речь идет о поставке Египту истребителей МиГ-29М/М2, систем противовоздушной обороны малой дальности и противотанковых ракет «Корнет».

Покупку Египтом российских оружия и военной техники может оплатить Саудовская Аравия, которая финансово поддерживает новое руководство африканской страны, сформировавшееся летом 2013 года после смещения военными президента Мухаммеда Мурси. Основной причиной, по которой Каир, прежде лояльный США, решил купить российские вооружения стала заморозка Вашингтоном военной помощи Египту и приостановка поставка поставок истребителей F-16 Fighting Falcon.

СССР вел активное военно-техническое сотрудничество с Египтом до 1972 года. Тогда по требованию египетского президента Анвара Садата советские военные советники покинули страну. В 1977 году Египет подписал Кэмп-Дэвидский мирный договор с Израилем и связи с СССР были сведены на нет. Основным поставщиком вооружений стране стали США. Россия же до 2010-х годов продавала Египту небольшие партии продукции военного назначения.

В 2008-2010 годах совокупная стоимость военных поставок России в Египет составила около 300 миллионов долларов. В 2010-2012 году Россия и Египет договорились о поставках многоцелевых вертолетов и зенитных ракетных комплексов, однако контракты так и не были подписаны, поскольку стороны не смогли договориться относительно оплаты.

О том, что Египет намерен приобрести у России крупную партию вооружений и военной техники стало известно в середине ноября 2013 года. Сообщалось, что первый контракт может быть подписан уже 14 ноября текущего года в ходе встречи министров обороны и иностранных дел Египта и России. Общая же стоимость возможных соглашений оценивалась в четыре миллиарда долларов.

PS На Израиль войной идут?

|

|

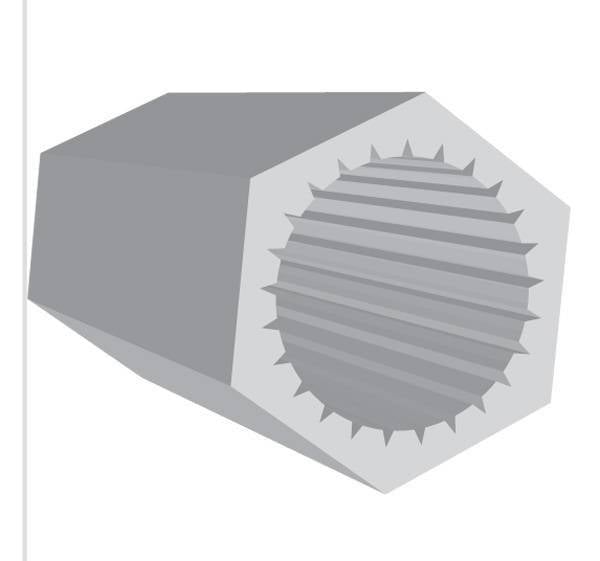

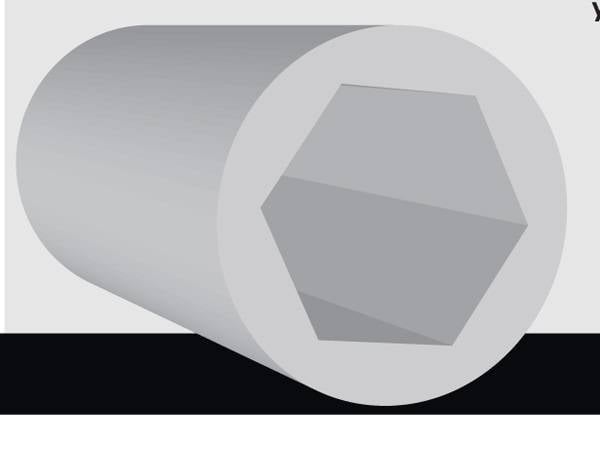

История нарезки |

Самые лучшие из гладкоствольных ружей показывали такую же точность на расстоянии от силы 50–60 м, а рядовые – и вовсе порядка 30. Тем не менее в течение примерно трех веков с момента своего появления нарезные винтовки практически не находили применения. Причиной такого исторического казуса сегодня считается низкая скорострельность нарезного оружия фитильно-кремневой эры – не более одного выстрела в минуту против четырех-шести у гладкоствольных ружей.

Самые лучшие из гладкоствольных ружей показывали такую же точность на расстоянии от силы 50–60 м, а рядовые – и вовсе порядка 30. Тем не менее в течение примерно трех веков с момента своего появления нарезные винтовки практически не находили применения. Причиной такого исторического казуса сегодня считается низкая скорострельность нарезного оружия фитильно-кремневой эры – не более одного выстрела в минуту против четырех-шести у гладкоствольных ружей.

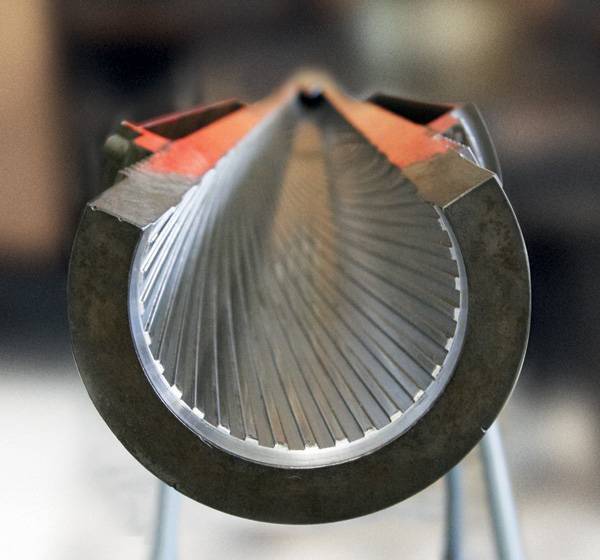

Первые винтовые нарезы

На самом деле заметной разницы в скорострельности не было. Корни ошибки кроются в неверном сравнении. В качестве результатов для гладкоствольного оружия обычно берется нормальная скорострельность винтовки с рекордными показателями для гладкоствольных ружей, да и еще и полученная в идеальных условиях (патроны и рожок с затравкой лежат на столе, шомпол между выстрелами не убирается в ложе, целиться не нужно). В полевых условиях обычное ружье делало не пять-шесть, а всего один-полтора выстрела в минуту. Статистика эпохи наполеоновских войн показала, что солдаты с обычными ружьями ведут лишь на 15–20% более частый огонь, чем штуцерные стрелки.

Заряжать нарезную винтовку со ствола было весьма непросто. Для этого на дульный срез укладывался пластырь (промасленная тряпица), а на пластырь – пуля, которая затем вгонялась в ствол ударами деревянного молотка по шомполу. Чтобы края снаряда впечатались в нарезы, приходилось прилагать немалые усилия. Пластырь же облегчал скольжение, протирал ствол и препятствовал забиванию нарезов свинцом. Нельзя было и переусердствовать. Войдя слишком глубоко, пуля давила пороховые зерна, что снижало мощность выстрела. Для предотвращения таких случаев шомпол штуцера часто снабжался поперечиной-ограничителем.

Небольшим был и срок службы штуцера. Обычно он выдерживал всего 100–200 выстрелов. Нарезы повреждались шомполом. Кроме того, несмотря на применение пластыря, они быстро засвинцовывались и заполнялись окалиной, а затем стирались при чистке ствола. Для сохранности наиболее ценных образцов шомпол делали из латуни, а в дуло при прочистке вставляли защищающую нарезы трубку.

Но главным дефектом таких ружей было несовершенство самих нарезов. Пуля держалась в них слишком прочно и пороховым газам не сразу удавалось стронуть ее, поскольку горение заряда происходило в минимальном объеме. При этом температура и давление в казенной части ствола у винтовок оказывались заметно выше, чем у гладкоствольных ружей. А значит, и сам ствол во избежание разрыва приходилось делать более массивным. Отношение дульной энергии к массе унарезного оружия оказывалось в два-три раза хуже.

Порой возникала обратная ситуация: пуля держалась в нарезах слишком слабо и, набирая скорость, часто срывалась с них. Продолговатую же цилиндроконическую пулю (эксперименты стаким видом боеприпасов проводились с 1720 года), контактирующую снарезами всей боковой поверхностью, было слишком трудно забить в ствол со стороны дула.

Еще одна причина, по которой нарезные винтовки столь долгое время не получали распространения в Европе,– их относительно низкая мощность. «Тугой» ход пули в первый момент движения в стволе и опасность срыва с нарезов ближе к дульному срезу не позволяли использовать большой заряд пороха, что негативно сказывалось на настильности траектории и убойной силе снаряда. В результате дальность эффективной стрельбы из гладкоствольного ружья была выше (200–240 против 80–150 м).

Преимущества гладкого ствола проявлялись только в случае залпового огня по групповым целям – сомкнутому строю пехоты или лавине атакующей конницы. Но именно так в Европе и воевали.

Остроугольная нарезка

Первые попытки радикально усовершенствовать нарезы были предприняты в XVI веке. Для того чтобы улучшить «сцепление», внутреннюю поверхность стволов первых штуцеров покрывали нарезами полностью. Число борозд достигало 32, а ход нарезки был очень пологим – только треть или половина оборота от казны до дульного среза.

В 1604 году оружейник Балтазар Дрехслер рискнул заменить ставшую уже традиционной округлую, волнистую нарезку новой, остроугольной. Предполагалось, что вонзающиеся в свинец мелкие треугольные зубья будут крепче держать пулю и сорваться с них она не сможет. Отчасти это было так, но острые ребра прорезали пластырь, предохраняющий нарезы от засвинцовывания, и быстрее стирались.

Тем не менее в 1666 году идея получила развитие. В Германии, а чуть позже в Курляндии получили распространение винтовки с очень глубокой и острой нарезкой в форме шести-, восьми- или двенадцатилучевой звезды. Скользя по острым граням, пуля легко входила в ствол и крепко держалась в нарезах при самой большой их крутизне. Но глубокие «лучи» плохо поддавались чистке и, случалось, рассекали свинцовый снаряд в стволе. Заложить под пулю мощный заряд пороха по-прежнему было нельзя. Чаще всего «звездчатую» нарезку получали «чинки» – известные с XVI века мелкокалиберные винтовки для охоты на птиц. От прочего длинноствольного оружия их отличал приклад, предназначенный для упора не в плечо, а в щеку.

Нарезы под пулю с пояском

В 1832 году генералом брауншвейгской армии Бернером была сконструирована винтовка, имевшая ствол обычного для того времени калибра 17,7 мм всего с двумя нарезами шириной 7,6 и глубиной 0,6 мм каждый. Штуцер был признан шедевром, массово производился вбельгийском городе Люттихе и состоял на вооружении многих армий, включая русскую.

Нарезка, подобная бернеровской, известна с 1725 года. Секрет же успеха штуцера заключался в пуле, отливавшейся с готовым пояском. Ее не требовалось вколачивать в нарезы молотом. Густо намазанный жиром шарик просто вкладывался в борозды и под собственным весом скользил к казне. Ружье заряжалось почти так же легко, как и гладкоствольное. Разница заключалась в необходимости вместо пластыря или скомканного бумажного патрона забивать два пыжа. Первый – для того чтобы масло не промочило заряд, второй – чтобы не выпала пуля.

Нарекания вызывала лишь точность стрельбы. Как правило, «люттихи» били наравне с лучшими карабинами обычной нарезки. Но часты были «дикие» отклонения: пуля приобретала слишком сложное вращение, одновременно закручиваясь нарезами вдоль оси ствола и катясь по ним, как по желобам. Позже этот изъян был устранен введением еще двух нарезов (и пули сдвумя перекрещивающимися поясками) и заменой круглой пули на цилиндроконическую.

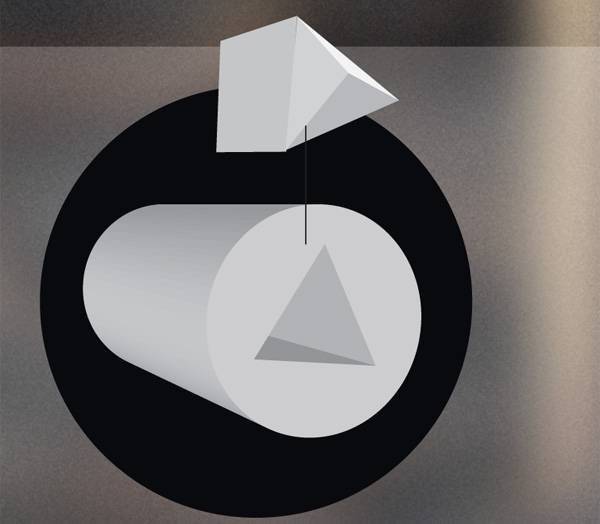

Полигональные нарезы

Канал ствола, сечение которого представляет собой круг с соответствующими нарезам выступами, кажется не только привычным, но и наиболее практичным: проделать сверлом круглое отверстие проще всего. Тем более странной кажется казачья винтовка-тройца тульского мастера Цыглея (1788 год), канал ствола которой имел треугольное сечение. Впрочем, опыты с треугольными пулями проводились и раньше, с 1760-х годов. Известно также, что в 1791 году в Берлине испытывалось ружье, пуля к которому должна была иметь форму куба.

Несмотря на смелость и экстравагантность замысла, он не был лишен логики. Полигональные нарезы радикально устраняли все присущие винтовкам недостатки. Пулю треугольного или квадратного сечения не требовалось плющить шомполом. Удельная мощность оружия также оказывалась выше, чем у обычного штуцера, так как и от казны к дульному срезу пуля шла столь же легко. Сорваться с нарезов она никак не могла. Кроме того, ствол практически не засвинцовывался, легко чистился и долго служил.

Препятствовали распространению оружия с полигональными нарезами в основном экономические соображения. Ковка ствола с граненым каналом стоила слишком дорого. Кроме того, снаряд в форме куба по сравнению со сферическим обладал худшими баллистическими показателями и более сложной аэродинамикой. В полете пуля быстро теряла скорость и сильно отклонялась от траектории. Несмотря на явные преимущества полигональной нарезки, добиться лучшей кучности, чем при стрельбе круглой пулей, не удавалось.

Проблема была решена в 1857 году английским оружейником Витвортом, причем весьма оригинальным путем: он увеличил число граней до шести. Пуля с «готовыми нарезами» (то есть шестигранного сечения) получила острый наконечник. Винтовки Витворта остались слишком дорогими для массового производства, но довольно широко использовались снайперами во время войны между северными и южными штатами, став одними из первых ружей, комплектовавшихся оптическим прицелом.

Полигональные нарезы зарекомендовали себя наилучшим образом, и уже в XIX веке для стрельбы из них начали применяться обычные пули круглого сечения. Перегрузки заставляли свинец заполнить канал ствола.

Распространению новшества воспрепятствовала высокая стоимость производства винтовок с полигональными нарезами, а также бурный прогресс оружейного дела в конце позапрошлого столетия. В этот период получило широкое распространение заряжение с казенной части, появился бездымный порох, радикально улучшилось качество ствольной стали. Эти меры позволили винтовкам с традиционными нарезами полностью вытеснить из армии гладкоствольные ружья.

Тем не менее к идее полигональных нарезов возвращаются до сих пор. Американский пистолет Desert Eagle и перспективные автоматические винтовки имеют канал ствола в форме шестигранной скрученной призмы, то есть классическую полигональную нарезку.

Казачья винтовка-тройца тульского мастера Цыглея (1788 год) с треугольным каналом ствола

Cтвол ружья с пулей квадратного сечения (Германия, 1791 год)

Традиционные винтовые нарезы

Традиционные винтообразные нарезы на сегодняшний день доминируют в нарезном оружии. Полигональная нарезка распространена гораздо меньше, не говоря уже о различных экзотических разновидностях.

Нарезка системы Натхолла, патент 1859 года

Существовала в варианте с пятью и четырьмя нарезами. Использовалась преимущественно фирмой Томаса Тернера (Бирмингем) и компанией Reilly &Co для короткоствольных ружей.

Прямые нарезы

Начиная с 1498 года мастер Гаспар Цольнер изготовлял стволы с нарезами, не сообщавшими пуле вращательного движения. Целью их введения являлось увеличение точности стрельбы за счет устранения «шатания» пули, диаметр которой обычно был значительно меньше калибра оружия. Забить пулю плотно мешал нагар – настоящий бич старинных ружей. Если же нагар вытеснялся в нарезы, зарядить ружье точно соответствующей по калибру пулей было проще.

Полигональные нарезы

Полигональная нарезка – основная альтернатива традиционной. Вразное время количество граней-полигонов варьировалось от трех до нескольких десятков, но оптимальной схемой все-таки считается шестигранник. Сегодня полигональная нарезка используется в конструкции американо-израильского пистолета Desert Eagle.

Гексагональная нарезка Бучера со скругленными углами

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Пулемёт M249, с большим рюкзаком |

С питанием из рюкзака...

http://www.yaplakal.com/forum28/topic682982.html

Питание из рюкзака - спорное преимущество. Но всё равно жаль, что у нас отказались и от пулемёта под промежуточный патрон, и от пулемётов с двойным питанием.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

РАЗВЕДБАТ 4 ОТДЕЛЬНОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ |

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Зимний комуфляж для погранцов |

Такие дела

|

|

Понравилось: 1 пользователю

РПГ - 7 против Panzerfaust'а |

Делегация специалистов вооруженных сил Уругвая посетила Россию и провела испытания ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В2, сообщает Infodefensa. В состав делегации вошли полковник Хосе Гонзалес, подполковник Альфредо Ларраменди и и майор Клаудио Суарес, представляющие комиссию по выбору новых гранатометов для сухопутных войск Уругвая.

Как отмечает Infodefensa, испытания гранатометов прошли успешно; военные выразили удовлетворенность проведенными стрельбами. В настоящее время министерство обороны Уругвая занимается выбором новых ручных противотанковых гранатометов, закупка которых будет производиться в интересах сухопутных войск. В качестве основных вариантов закупки рассматриваются российский РПГ-7В2 и немецкий Panzerfaust 3-IT.

В общей сложности, министерство обороны Уругвая намерено приобрести более сотни пусковых установок ручных гранатометов и сотни выстрелов к ним. Точные объемы возможной закупки вооружений не уточняются.

Версия гранатомета РПГ-7В2 калибра 40 миллиметров была создана в 2001 году. Она получила универсальное прицельное приспособление УП-7В. Гранатомет использует для стрельбы выстрелы с кумулятивной, тандемной кумулятивной, термобарической, бронебойно-осколочной и осколочной боевыми частями. В зависимости от типа боеприпаса оружие может поражать цели на дальности до 700 метров.

В свою очередь версия Panzerfaust 3-IT калибра 60 миллиметров была представлена в начале 2000-х годов и отличается от базовой версии гранатомета Panzerfaust 3T увеличенной до 600 метров прицельной дальностью стрельбы. Выстрелы для оружия оснащаются кумулятивной, тандемной кумулятивной и бронебойно-осколочной боевыми частями.

|

Метки: РПГ-7 |

"Волк", сын "Тигра", 3d обзор |

Российской армии остро не хватало современных защищенных бронеавтомобилей, и в последние годы они начали появляться. Сегодня вы можете заглянуть внутрь одного такого изделия – машины ВПК-3927 «Волк».http://defendingrussia.ru/wolf/ (тут 3D обзор машинки).

Этот автомобиль создали на ГАЗе в развитие хорошо известного «Тигра». Основным конструктивным отличием от предшественника (а также от камазовского «Выстрела») стал отказ от цельносварного корпуса и переход к модульной компоновке, что позволяет говорить не о машине, а сразу о семействе машин, выполненных на единой платформе.

На панораме вы можете видеть защищенный образец с колесной формулой 4x4, предназначенный для перевозки 8 десантников в бронированном модуле. Есть еще трехосный (6x6) образец с функциональным (менее защищенным) модулем, который может перевозить до 20 десантников.

«Волк» в самом бескомпромиссном исполнении защищен от подрыва по третьему уровню стандарта STANAG 4569 (подрыв 6 килограмм ВВ в тротиловом эквивалента под любым из колес). Баллистическая защита реализована по классу 6а ГОСТ Р 50941-96: выдерживает обстрел бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра 7,62x54 из винтовки СВД с дистанции 5-10 метров.

Двигатель – ярославский дизель ЯМЗ-5347, коробка передач – механическая, от «Тигра». Зато установлена бортовая информационно-управляющая система, контролирующая работу двигателя по 15 параметрам и подвеску – по 24 параметрам. В частности, она может автоматически регулировать жесткость подвески. В итоге машина легко выдает 55-60 км/ч по пересеченной местности (а по шоссе до 130 км/ч).

|

Метки: Волк Тигр |