-Рубрики

- Это интересно! (9)

- История (3)

- Знаменитости (1)

- Природа (0)

- Явления (0)

- Картинки (0)

- Животные (0)

- События (0)

- Архитектура (0)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Св. Маврикий |

|

|

ТОП-20 самых интересных, оригинальных и невообразимо дорогих лотов. |

О том, на что тратят деньги миллионеры, нам рассказывают часто. Яхты, драгоценности и прочие «личные» покупки знаменитостей - всегда в заголовках ведущих мировых таблоидов.

Аукционы же - это всегда вероятность не только узнать о самых дорогих покупках, но и возможность узнать о пристрастиях знаменитых людей. Тем более, самая важная тема во время экономического кризиса, естественно, деньги. Вернее – очень большие деньги. Редакция TrendyMen.ru предлагает вспомнить о самых интересных, оригинальных и невообразимо дорогих лотов, когда-либо выставлявшихся на аукцион.

1. £1,200 – стоимость куска пирога со свадьбы принца Чарльза и леди Дианы (куску между прочим 27 лет). Хотя от него и осталось лишь украшения из глазури и марципана, торт был куплен по телефону анонимным покупателем.

2. Самый дорогой лот в истории торгов аукционного дома Antiquorum – одни из самых сложных карманных часов в мире Patek Philippe Caliber 89, проданный за $5,002,652 . Patek Philippe Calibre 89 - сложнейшие часы с двумя циферблатами, выпущенные в количестве всего 4 штук: в корпусах из желтого, белого, розового золота и одни в платиновом корпусе, дополненные 33-мя сложнейшими функциями.

Узнай, на что еще тратятся деньги!

|

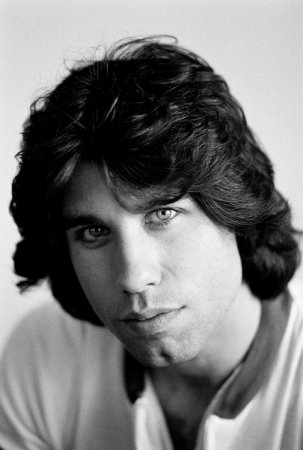

18 февраля 1954 |

18 февраля 1954 родился американский актер Джон Траволта.

В детстве Джон учился чечетке и почти всю свою молодость протанцевал: в театрах Нью-Джерси и на Бродвее. Фильм "Лихорадка субботнего вечера" (1977) сделал Траволту кумиром молодежи эпохи диско. В 1980-х популярность аткера упала, но в 1994 году он вновь вернулся в число самых известных актеров, сыграв главную роль в фильме Тарантино "Криминальное чтиво".

|

16 февраля 1893 |

16 февраля 1893 родился советский маршал Михаил Тухачевский.

В ранге заместителя наркома обороны Тухачевский работал над повышением боеспособности армии: лично проводил учения, разрабатывал теорию боя, в 1923 году он добился начала разработки ракетного оружия. Споры с наркомом Ворошиловым вылились в серьезный конфликт. Тухачевского обвинили в "военно-фашистском заговоре" и в том, что он сотрудничал с Германией, готовя поражение СССр в войне. В 1937 году маршал был расстрелян.

|

Некоторые интересные факты - 4 |

1. 93% всех гусениц в природе превращаются в мотыльков, и только 7% становятся бабочками.

2. В 2004 году 784 человека умерли от передозировки кофеина.

3. Вероятность того, что две капли дождя содержат одинаковое количество молекул воды равны 1 к 17000000.

4. В 2004 году спецлаборатории 15 раз принимали «ложные» сигналы радиолюбителей за попытку неземного разума выйти на связь.

5. Прибыли от продажи игрушек под лейблом «Звездные войны» хватит, чтобы еще три раза снять все шесть эпизодов фильма.

6.Самая большая в мире библиотека—личная библиотека Фиделя Кастро.

7. Если мода на реалити-шоу не спадет, то к 2020 году в них хотя бы раз поучаствует каждый 340-й житель планеты.

8. С помощью электроэнцефалограмм ученые выяснили, что кошки думают о сексе в два раза чаще, чем люди.

9.Среди тех, кто хотя бы раз в жизни затянулся сигаретой, от рака легких умирает каждый восьмой.

10. Человек ежегодно «сбрасывает» больше килограмма омертвевших клеток.

11. В Тунисе 27 официальных праздников в году — больше, чем в любой другой стране.

12. Мозговая опухоль случается у кошек чаще, чем у любых других животных.

13. 82% американцев уверены, что гороскопы никогда не врут.

14. В1993 году на юге Уганды ученые нашли озеро, в котором обнаружили 13 ранее неизвестных видов рыб.

15. Самое длинное из напечатанных математических уравнений заняло 215 страниц.

16. Подсчитано, что в среднем за год делается 1,3 триллиона фотоснимков.

17. Мыши не видят синий цвет.

18. В1627 году в Германии за колдовство казнили больше людей, чем за убийства.

19. Чтобы нахмурить брови, нужно задействовать 67 мышц, а чтобы улыбнуться – всего 17.

20. Взрослый андский кондор способен пролететь с такой же взрослой овцой в когтях больше мили.

|

Некоторые интересные факты - 3 |

1. Ежедневно на землю проливается 66 млн. литров дождя.

2. В Соединенных Штатах 39 городов с названием Спрингфилд.

3. 74% всех разговоров по мобильному телефону длятся меньше минуты.

4. 37% шотландцев верят, что Лох-Несское чудовище существует.

5. В среднем на 39 увиденных человеком закатов приходится лишь один увиденный восход.

6. Юпитер - единственная планета в Солнечной системе, чья орбита сужается: каждый год Юпитер на 100 метров приближается к Солнцу.

7. В 84% случаев в качестве шифра на кодовых замках человек использует дату своего рождения.

8. Дальнобойщик в пути спит в среднем 4 часа в сутки.

9. Человек за жизнь отвечает в среднем на 45 228 телефонных звонков.

10. Когда Оксфордский университет только открылся, там преподавали восемь различных курсов алхимии.

11. МР3-файлы скачивают из Интернета чаще, чем какие-либо другие файлы.

12. Самый долгий из зафиксированных полетов курицы длился 26 секунд.

13. По непонятным медикам причинам большинство людей рождаются левшами, но к шести месяцам «переключаются» на правую руку.

14. На Земле пчел в пять раз больше, чем людей.

15. Каждому актеру сериала «Беверли Хиллз-90210» было уже за 30, когда их герои окончили колледж.

16. В Южной Америке разновидностей птиц больше, чем на всех других материках вместе взятых.

17. За день в мире выпивают 5,6 млн. литров кофе.

18. Половина интернет-сайтов за последний год ни разу не обновлялись.

19. Хараре, столица Зимбабве, — самый «молодой» город в мире: 40% населения здесь моложе 20 лет.

20. Слоны не умеют чихать.

|

Некоторые интересные факты - 2 |

1. Человек сейчас потребляет на 40% больше, а тратит—на 30% меньше калорий, чем 100 лет назад.

2. На земле больше каменных львов, чем живых.

3. Один шестиметровый дуб вырабатывает достаточно кислорода, чтобы обычной домашней кошке дышалось легко.

4. Каждую минуту мозг человека обрабатывает 17 гигабайт визуальной и пять гигабайт звуковой информации.

5. Для некоторых восточноафриканских племен сердечко, каким его обычно рисуют цивилизованные люди, является символом зла.

6. Каждый 12-й человек благодаря врожденному «иммунитету» совершенно не боится крапивы.

7. Краб-отшельник три недели может продержаться без воды и еды.

8. Музыкальных CD-дисков сейчас продается в 250 раз больше, чем аудиокассет.

9. Научиться играть на гитаре пытался каждый четвертый человек на земле.

10. Мировой рекорд по плеванию арбузных семечек держится на отметке 24,7 метра.

11. Производство крышек для бутылок стоит дороже, чем производство самих бутылок.

12. 62% девушек уверены, что сноубордисты гораздо привлекательнее лыжников.

13. В средней морковке больше витамина С, чем в здоровом апельсине.

14. Некоторые виды шимпанзе выбирают вожака не по силе, а по уму: путем цивилизованного голосования.

15. Воду в бутылках стали продавать в 1870-х годах, и стоила она в три раза дороже разливного пива.

16. Муравьи-кочевники способны завалить даже пантеру, если застигнут ее спящей.

17. Обычный пуль дистанционного управления для ТВ выделяет все виды электромагнитного излучения, разве что только не светится.

18. В самом первом романском календаре было 16 месяцев, в каждом из которых — по три восьмидневных недели.

19. Обычной ручкой можно про¬вести линию длиной 2,5 км, прежде чем в ней кончатся чернила.

20. Предсмертный крик голубого кита самый громкий звук в мире животных.

|

Некоторые интересные факты. |

1. В1296 году философ и теолог Роджер Бэкон предсказал, что через 700 лет люди будут ходить по Луне.

2. В то время как суши стали дико популярными на Западе, в Японии их любят все меньше и меньше.

3. Археологи нашли зубочистку, которой пользовались наши предки 600 000 лет назад.

4. В период с 1 по 13 февраля распадается больше пар, чем в любое другое время года.

5. Ученые вычислили, что самая здоровая и сбалансированная кухня в мире - у жителей китайского города Гуанчжоу.

6. Все налоги, которые обычный американец выплачивает государству за свою жизнь, государство тратит за 2,4 секунды.

7. Орбита Фобоса, спутника Марса, постоянно сужается, и в начале XXII века он наверняка столкнется с Красной планетой.

8. В одной из американских лабораторий с 1997 года идут эксперименты по расщеплению атома. Они могут привести к образованию черной дыры, которая засосет и лабораторию, и Америку, и всю Землю. Вероятность такого развития событий - 1 к 5000.

9. Если есть до фига шпината, моча станет зеленой. У Папая-моряка, похоже, так и было.

10. В мире больше людей, не умеющих играть на гитаре (притом, что она у них есть), чем людей, у которых просто есть пианино.

11. Пятая часть вещиц, которые в Китае продают туристам под видом антиквариата - подделки.

12. Самое распространенное в мире дерево - дуб.

13. Несмотря на распространенное мнение, что летучие мыши слепы, большинство из них видят не хуже человека.

14. Недавно в Новой Зеландии стало очень популярным старое хобби - вязание. Благодаря этому выжило не одно стадо овец, которых в противном случае просто съели бы.

15. После выхода мультфильма «В поисках Немо» рыбке-клоуну грозит исчезновение как виду.

16. Ложки изобрели раньше вилок.

17. В природе не бывает цветов с семью лепестками.

18. Если из мирового океана «выпарить» всю соль, уровень моря понизится на 3,5 метра.

19. В языке одного из многочисленных африканских племен с целых 48 согласных и ни одной гласной.

20. Из-за озоновой дыры пингвины все чаще умирают от рака кожи.

|

Применение неорганических веществ. |

Серная кислота (H2SO4) — сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). При обычных условиях концентрированная серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха. В технике серной кислотой называют её смеси как с водой, так и с серным ангидридом. Если молярное отношение SO3:H2O < 1, то это водный раствор серной кислоты, если > 1, — раствор SO3 в серной.

Серная кислота находит самое широкое применение. Она применяется в:

• В производстве минеральных удобрений;

• Как электролит в свинцовых аккумуляторах;

• Для получения различных минеральных кислот и солей,

• В производстве химических волокон, красителей, дымообразующих веществ и взрывчатых веществ,

• В нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и др. отраслях промышленности.

• В пищевой промышленности зарегистрирована в качестве пищевой добавки E513 (эмульгатор).

• В промышленном органическом синтезе в реакциях:

o дегидратации (получение диэтилового эфира, сложных эфиров);

o гидратации (этанол из этилена);

o сульфирования (синтетические моющие средства и промежуточные продукты в производстве красителей);

o алкилирования (получение изооктана, полиэтиленгликоля, капролактама) и др.

Самый крупный потребитель серной кислоты — производство минеральных удобрений. На 1 т P2O5 фосфорных удобрений расходуется 2,2-3,4 т серной кислоты, а на 1 т (NH3)2SO4— 0,75 т серной кислоты. Поэтому сернокислотные заводы стремятся строить в комплексе с заводами по производству минеральных удобрений.

2. Оксид цинка и его применение.

Оксид цинка (окись цинка, цинковые белила) — химическое соединение цинка с кислородом, имеющее формулу ZnO. Белый, желтеющий при нагревании порошок. Кристалл при комнатной температуре бесцветен.

Применение оксида цинка:

• активатор вулканизации некоторых каучуков

• вулканизирующий агент хлоропреновых каучуков

• катализатор синтеза метанола

• белый пигмент при производстве красок и эмалей (в настоящее время (2007) вытеснен нетоксичной двуокисью титана TiO2)

• наполнитель и пигмент в производстве:

o резины

o пластмасс

o бумаги

o парфюмерии и косметики

• В медицине в виде присыпок и в составе мазей как антисептик

Известно также, что оксид цинка обладает фотокаталитической активностью, что на практике используется для создания самоочищающихся поверхностей, бактерицидных покрытий для стен и потолков в больницах и пр. Для фотокаталитической очистки воды в промышленных масштабах оксид цинка в настоящее время не используется.

Кроме того, порошок оксида цинка — перспективный материал в качестве рабочей среды для порошковых лазеров. На основе оксида цинка создали светодиод голубого цвета. Тонкие пленки и иные наноструктуры на основе оксида цинка могут применяться как чувствительные газовые и биологические сенсоры.

3. Гидроксид натрия и его применение.

Гидроксид натрия (лат. Natrii hydroxidum) - другие названия: каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь. Самая распространенная щёлочь, химическая формула NaOH. В год в мире производится более 57 миллионов тонн едкой щёлочи.

Едкий натр применяется в огромном множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:

• Каустик применяется в целлюлозно-бумажной промышленности для делигнификации (Реакция Крафта) целлюлозы, в производстве бумаги, картона, искусственных волокон, древесно-волоконных плит.

• Для омыления жиров при производстве мыла, шампуня и других моющих средств. В древности во время стирки в воду добавляли золу, и, по-видимому, хозяйки обратили внимание, что если зола содержит жир, попавший в очаг во время приготовления пищи, то посуда хорошо моется. О профессии мыловара (сапонариуса) впервые упоминает примерно в 385 г. н. э. Теодор Присцианус. Арабы варили мыло из масел и соды с VII века, сегодня мыла производятся тем же способом, что и 10 веков назад.

• В химических отраслях промышленности — для нейтрализации кислот и кислотных окислов, как реагент или катализатор в химических реакциях, в химическом анализе для титрования, для травления алюминия и в производстве чистых металлов, в нефтепереработке — для производства масел.

• Для изготовления биодизельного топлива — получаемого из растительных масел и используемого для замены обычного дизельного топлива. Для получения биодизеля к девяти массовым единицам растительного масла добавляется одна массовая единица спирта (то есть соблюдается соотношение 9 :1), а также щелочной катализатор (NaOH).

Полученный эфир (главным образом линолевой кислоты) отличается хорошей воспламеняемостью, обеспечиваемой высоким цетановым числом. Цетановое число условная количественная характеристика самовоспламеняемости дизельных топлив в цилиндре двигателя (аналог октанового числа для бензинов). Если для минерального дизтоплива характерен показатель в 50-52 %, то метиловый эфир уже изначально соответствует 56-58 % цетана. Сырьем для производства биодизеля могут быть различные растительные масла: рапсовое, соевое и другие, кроме тех, в составе которых высокое содержание пальмитиновой кислоты (пальмовое масло). При его производстве в процессе этерификации также образуется глицерин который используется в пищевой, косметической и бумажной промышленности, либо перерабатываетс я в эпихлоргидрин по методу Solvay.

• В качестве агента для растворения засоров канализационных труб, в виде сухих гранул или в составе гелей. Гидроксид натрия дезагрегирует засор и способствует легкому продвижению его далее по трубе.

• В гражданской обороне для дегазации и нейтрализации отравляющих веществ, в том числе зарина, в ребризерах (изолирующих дыхательных аппаратах (ИДА), для очистки выдыхаемого воздуха от углекислого газа.

• Гидроксид натрия также используется для нелегального производства метамфетаминов и других наркотических средств.

• В приготовлении пищи: для мытья и очистки фруктов и овощей от кожицы, в производстве шоколада и какао, напитков, мороженого, окрашивания карамели, для размягчения маслин и производстве хлебобулочных изделий. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E524.

4. Сульфат меди(II) - медный купорос – и его применение.

Сульфат меди(II) — (CuSO4) — бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Однако из водных растворов, а также на воздухе хотя бы с незначительным содержанием влаги кристаллизуется голубой пентагидрат CuSO4 • 5H2O — медный купорос. Благодаря этому свойству сульфат меди(II) иногда используется в качестве индикатора влажности помещения.

Сульфат меди(II) наиболее важная соль меди, часто служит исходным сырьём для получения других соединений.

Безводный сульфат меди можно использовать как индикатор влажности, с его помощью в лаборатории проводят осушку этанола и некоторых других веществ.

Наибольшее количество непосредственно применяемого CuSO4 расходуется на борьбу с вредителями в сельском хозяйстве, в составе бордосской смеси с известковым молоком — от грибковых заболеваний и виноградной тли.

Также он применяется для изготовления минеральных красок, в медицине, как один из компонентов электролитических ванн для меднения и т. п. и как часть прядильных растворов в производстве ацетатного волокна.

В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E519 (консервант).

В природе изредка встречается минерал Халькантит, состав которого близок к CuSO4*5H2O.

|

|

О студентах |

2. Отличительная особенность памяти у студента: не знал, но вспомнил.

3. Кто не был студентом, тому не понять: как хочется кушать, как хочется спать.

4. Вы должны уметь правильно формулировать свою мысль вне зависимости от её наличия.

5. Лекция – это процесс, в результате которого записи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг.

6. Диплом о высшем образовании – корочка, которая свидетельствует о том, что у вас был шанс чему-нибудь научиться!

7. Хорошо! – сказал профессор и испортил студенту красный диплом.

8. Студенты – это люди, которые плавают на поверхности науки и два раза в год ныряют в её глубины.

9. Студенческая эмблема «Серп и Молот» - коси и забивай.

10. То, что не понял на лекции, поймёшь на экзамене.

11. Студент не знает в двух случаях: либо ещё не сдавал, либо уже сдал.

12. Совершенно необразованный человек может обчистить вагон, тогда как выпускник университета может украсть железную дорогу.

13. Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.

14. Как говорил Ленин, «Учиться, учиться и учиться» - это лучше, чем работать, работать, работать.

15. Приходите на экзамены со свежей головой: во многом придется разбираться впервые.

16. Экзамены - единственная возможность знать хоть что-то хотя бы несколько дней.

17. У студента есть 2 состояния: есть и спать. Но есть ещё и третье – сессия: когда не есть и не спать.

18. Диплом почти как дембель, только по гражданке.

Взято у verun_shatun

|

Загрязнение почвы |

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного состояния и изме нения под влиянием антропогенной деятельности. Одним из видов антропогенного воздействия является загрязнение пестицидами.

Пестициды как загрязняющий фактор.

Открытие пестицидов химических средств защиты растений и животных от различных вредителей и болезней одно из важнейших достижений современной науки. Сегодня в мире на 11 га. наносится 300 кг. химических средств. Однако в результате длительного применения пестицидов в сельском хозяйствем медицине ( борьба с переносчиками болезней) почти повсеместно отличается снижение из эффективности вследствие развития резистентных рас вредителей и распространению "новых" вредных организмов, естественные враги и конкуренты которых были уничтожены пестицидами. В то же время действие пестицидов стало проявляться в глобальных масштабах. Из громадного количества насекомых вредными являются лишь 10,3% или 5 тыс видов. У 250ти видов обнаружена резистентность к пестицидам. Это усугубляется явлением перекрёстной резистенции, заключающейся в том, что повышенная устойчивость к действию одного препарата сопровождается устойчивостью к соединениям других классов. С общебиологических позиций резистентность можно рассматривать как смену популяций в результате перехода от чувствительного штамма к устойчивому штамму того же вида вследствие отбора, вызванного пестицидами.

Это явление связано с генетическими, физиологическими и биохимическими перестройками организмов. Неумеренное применение пестицидов (гербицидов, инсектицидов, 23 дефолиантов) негативно влияет на качество почвы. В связи с этим усиленно изучается судьба пестицидов в почвах и возможности и возможности их обезвреживать химическими и биологическими способами. Очень важно создавать и применять только препараты с небольшой продолжительностью жизни, измеряемой неделями или месяцами. В этом деле уже достигнуты определенные успехи и внедряются препараты с большой скоростью деструкции, однако проблема в целом ещё не решена.

Кислые атмосферные выпады на сушу.

Одна из острейших глобальных проблем современности и обозримого будущего это проблема возрастающей кислотности атмосферных осадков и почвенного покрова. Районы кислых почв не знают засух, но их естественное плодородие понижено и неустойчиво; они быстро истощаются и урожаи на них низкие. Кислотные дожди вызывают не только подкисление поверхностных вод и верхних горизонтов почв. Кислотность с нисходящими потоками воды распространяется на весь почвенный профиль и вызывает значительное подкисление грунтовых вод. Кислотные дожди возникают в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождающейся эмиссией колоссальных количеств окислов серы, азота, углерода. Эти окислы, поступая в атмосферу переносятся на большие расстояния, взаимодействуют с водой и превращаются в растворы смеси сернистой, серной, азотистой, азотной и угольной кислот, которые выпадают в виде "кислых дождей" на сушу, взаимодействуя с растениями, почвами, водами. Главными источниками в атмосфере является сжигание сланцев, нефти, углей, газа в индустрии, в сельском хозяйстве, в быту. Хозяйственная деятельность человека почти вдвое увеличила поступление в атмосферу оксилов серы, азота, сероводорода и оксида углерода. Естественно, что это сказалось на повышении кислотности атмосферных осадков, наземных и грунтовых вод. Для решения этой проблемы необходимо увеличить объём систематических представительных измерений соединений загрязняющих атмосферу веществ на больших территориях.

Кислотные дожди

Термином "кислотные дожди" называют все виды метеорологических осадков - дождь, снег, град, туман, дождь со снегом, - рН которых меньше, чем среднее значение рН дождевой воды (средний рН для дождевой воды равняется 5.6). Выделяющиеся в процессе человеческой деятельности двуокись серы (SO2) и окислы азота (NОx) трансформируются в атмосфере земли в кислотообразующие частицы. ("ХХ век: последние 10 лет." с. 91) Эти частицы вступают в реакцию с водой атмосферы, превращая ее в растворы кислот, которые и понижают рН дождевой воды.

Впервые термин «кислотный дождь» был введен в 1872 году английским исследователем Ангусом Смитом. Его внимание привлек викторианский смог в Манчестере. ("Environmental Issues for the '90s: A Handbook for Journalists." Logan Robert A., Wendy Gobbons and Stacy Christiansen. p. 3) И хотя ученые того времени отвергли теорию о существовании кислотных дождей, сегодня уже никто не сомневается, что кислотные дожди являются одной из причин гибели жизни в водоемах, лесов, урожаев, и растительности. Кроме того кислотные дожди разрушают здания и памятники культуры, трубопроводы, приводят в негодность автомобили, понижают плодородие почв и могут приводить к просачиванию токсичных металлов в водоносные слои почвы.

Вода обычного дождя тоже представляет собой слабокислый раствор. Это происходит вследствие того, что природные вещества атмосферы, такие как двуокись углерода (СО2), вступают в реакцию с дождевой водой. При этом образуется слабая угольная кислота (CO2 + H2O —> H2CO3). ("Химия и общество" Американское химческое общество. с. 423-424) Тогда как в идеале рН дождевой воды равняется 5.6-5.7, в реальной жизни показатель кислотности (рН) дождевой воды в одной местности может отличаться от показателя кислотности дождевой воды в другой местности. Это, прежде всего, зависит от состава газов, содержащихся в атмосфере той или иной местности, таких как оксид серы и оксиды азота.

В 1883 году шведский ученый Сванте Аррениус ввел в обращение два термина - кислота и основание. Он назвал кислотами вещества, котoрые при растворении в воде образуют свободные положительно заряженные ионы водорода (Н+). Основаниями он назвал вещества, котрые при растворении в воде образуют свободные отрицательно заряженные гидроксид-ионы (ОН-). Термин рН изпользуют в качестве показателя кислотности воды. "Термин рН значит в переводе с английского "показатель степени концентрации ионов водорода". (Химия и общество. с. 428)

Значение рН измеряется на шкале от 0 до 14. В воде и водных растворах присутствуют как ионы водорода(Н+), так и гидроксид-ионы (ОН-). Когда концентрация ионов водорода (Н+) в воде или растворе равна концентрации гидроксид-ионов (ОН-) в том же растворе, то такой раствор является нейтральным. Значение рН нейтрального раствора равняются 7 (на шкале от 0 до 14). Как вы уже знаете, при растворении кислот в воде повышается концентрация свободных ионов водорода (Н+). Они то и повышают кислотность воды или, иными словами, рН воды. При этом, с повышением концентрации ионов водорода (Н+) понижается концентрация гидроксид-ионов (ОН-). Те растворы, значение рН которых на приведенной шкале находится в пределах от 0 до <7, называются кислыми. Когда в воду попадают щелочи, то в воде повышается концентрация гидроксид-ионов (ОН-). При этом в растворе понижается концентрация ионов водорода (Н+). Растворы, значение рН которых находится в пределах от >7 до 14, называются щелочными.

Следует обратить внимание еще на одну особенность шкалы рН. Каждая последующая ступенька на шкале рН говорит о десятикратном уменьшении концентрации ионов водорода (Н+)(и соответственно кислотности) в растворе и увеличении концентрации гидроксид-ионов (ОН-). Например, кислотность вещества со значением рН4 в десять раз выше кислотности вещества со значением рН5, в сто раз выше, чем кислотность вещества со значением рН6 и в сто тысяч раз выше, чем кислотность вещества со значением рН9.

Кислотный дождь образуется в результате реакции между водой и такими загрязняющими веществами, как оксид серы (SO2) и различными оксидами азота (NOх). Эти вещества выбрасываются в атмосферу автомобильным транспортом, в результате деятельности металлургических предприятий и электростанций, а также при сжигании угля и древесины. Вступая в реакцию с водой атмосферы, они превращаются в растворы кислот - серной, сернистой, азотистой и азотной. Затем, вместе со снегом или дождем, они выпадают на землю.

Последствия выпадения кислотных дождей наблюдаются в США, Германии, Чехии, Словакии, Нидерландах, Швейцарии, Австралии, республиках бывшей Югославии и еще во многих странах земного шара.

Кислотный дождь оказывает отрицательное воздействие на водоемы - озера, реки, заливы, пруды - повышая их кислотность до такого уровня, что в них погибает флора и фауна. Водяные растения лучше всего растут в воде со значениями рН между 7 и 9.2. С увеличением кислотности (показатели рН удаляются влево от точки отсчета 7) водяные растения начинают погибать, лишая других животных водоема пищи. При кислотности рН6 погибают пресноводные креветки. Когда кислотность повышается до рН5.5, погибают донные бактерии, которые разлагают органические вещества и листья, и органический мусор начинает скапливаться на дне. Затем гибнет планктон - крошечное животное, которое составляет основу пищевой цепи водоема и питается веществами, образующимися при разложении бактериями органических веществ. Когда кислотность достигает рН 4.5, погибает вся рыба, большинство лягушек и насекомых.

По мере накопления органических веществ на дне водоемов из них начинают выщелачиваться токсичные металлы. Повышенная кислотность воды способствует более высокой растворимости таких опасных металлов, как алюминий, кадмий, ртуть и свинец из донных отложений и почв. ("ХХ век: последние 10 лет." с. 94)

Эти токсичные металлы представляют опасность для здоровья человека. Люди, пьющие воду с высоким содержанием свинца или принимающие в пищу рыбу с высоким содержанием ртути, могут приобрести серьезные заболевания.

Кислотный дождь наносит вред не только водной флоре и фауне. Он также уничтожает растительность на суше. Ученые считают, что хотя до сегодняшнего дня механизм до конца еще не изучен, "сложная смесь загрязняющих веществ, включающая кислотные осадки, озон, и тяжелые металлы...в совокупности приводят к деградации лесов. ("За чистоту воздуха" Хилари Френч, с. 101).

Экономические потери от кислотных дождей в США, по оценкам одного исследования, составляют ежегодно на восточном побережье 13 миллионов долларов и к концу века убытки достигнут 1.750 миллиардов долларов от потери лесов; 8.300 миллиардов долларов от потери урожаев (только в бассейне реки Огайо) и только в штате Минессота 40 миллионов долларов на медицинские расходы. Единственный способ изменить ситуацию к лучшему, по мнению многих специалистов,- это уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

|

|

Загрязнение атмосферы на примере подвижных источников выбросов |

В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автотранспорта и авиации существенно увеличилась доля выбросов, поступающих в атмосферу от подвижных источников: грузовых и легковых автомобилей, тракторов, тепловозов и самолетов. Согласно оценкам, в городах на долю автотранспорта приходится (в зависимости т развития в данном городе промышленности и числа автомобилей) от 30 до 70 % общей массы выбросов. В США в целом по стране, по крайней мере, 40 % общей массы пяти основных загрязняющих веществ составляют выбросы подвижных источников.

А в т о т р а н с п о р т

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автомобили, работающие на бензине (в США на их долю приходится около 75 %), затем самолеты (примерно 5 %), автомобили с дизельными двигателями (около 4 %), тракторы и другие сельскохозяйственные машины (около 4 %), железнодорожный и водный транспорт (примерно 2 %). К основным загрязняющим атмосферу веществам, которые выбрасывают подвижные источники (общее число таких веществ превышает 40), относятся оксид углерода (в США его доля в общей массе составляет около 70 %), углеводороды (примерно 19 %) и оксиды азота (около 9 %). Оксид углерода (CO) и оксиды азота (N0x) поступают в атмосферу только с выхлопными газами, тогда как не полностью сгоревшие углеводороды (HnСm) поступают как вместе с выхлопными газами (что составляет примерно 60 % от общей массы выбрасываемых углеводородов), так и из картера (около 20 %), топливного бака (около 10 %) и карбюратора (примерно 10 %); твердые примеси поступают в основном с выхлопными газами (90 %) и из картера (10 %).

Наибольшее количество загрязняющих веществ выбрасывается при разгоне автомобиля, особенно при быстром, а также при движении с малой скоростью. Относительная доля (от общей массы выбросов) углеводородов и оксида углерода наиболее высока при торможении и на холостом ходу, доля оксидов азота - при разгоне. Из этих данных следует, что автомобили особенно сильно загрязняют воздушную среду при частых остановках и при движении с малой скоростью.

Несмотря на то что дизельные двигатели более экономичны, таких веществ, как СО, HnCm, NОx, выбрасывают не более, чем бензиновые, они существенно больше выбрасывают дыма (преимущественно несгоревшего углерода), который к тому же обладает неприятным запахом создаваемым некоторыми несгоревшими углеводородами). В сочетании же с создаваемым шумом дизельные двигатели не только сильнее загрязняют среду, но и воздействуют на здоровье человека гораздо в большей степени, чем бензиновые.

С а м о л е т ы

Хотя суммарный выброс загрязняющих веществ двигателями самолетов сравнительно невелик (для города, страны), в районе аэропорта эти выбросы вносят определяющий вклад в загрязнение среды. К тому же турбореактивные двигатели (так же как дизельные) при посадке и взлете выбрасывают хорошо заметный на глаз шлейф дыма. Значительное количество примесей в аэропорту выбрасывают и наземные передвижные средства, подъезжающие и отъезжающие автомобили.

Согласно полученным оценкам, в среднем около 42 % общего расхода топлива тратится на выруливание самолета к взлетно-посадочной полосе (ВПП) перед взлетом и на заруливание с ВПП после посадки (по времени в среднем около 22 мин). При этом доля несгоревшего и выброшенного в атмосферу топлива при рулении намного больше, чем в полете. Помимо улучшения работы двигателей (распыление топлива, обогащение смеси в зоне горения, использование присадок к топливу, впрыск воды и др.), существенного уменьшения выбросов можно добиться путем сокращения времени работы двигателей на земле и числа работающих двигателей при рулении (только за счет последнего достигается снижение выбросов в 3 - 8 раз).

В последние 10 - 15 лет большое внимание уделяется исследованию тех эффектов, которые могут возникнуть в связи с полетами сверхзвуковых самолетов и космических кораблей. Эти полеты сопровождаются загрязнением стратосферы оксидами азота и серной кислотой (сверхзвуковые самолеты), а также частицами оксида алюминия (транспортные космические корабли). Поскольку эти загрязняющие вещества разрушают озон, то первоначально создалось мнение (подкрепленное соответствующими модельными расчетами), что планируемый рост числа полетов сверхзвуковых самолетов и транспортных космических кораблей приведет к существенному уменьшению содержания озона со всеми последующими губительными воздействиями ультрафиолетовой радиации на биосферу Земли. Однако более глубокий подход к этой проблеме позволил сделать заключение о слабом влиянии выбросов сверхзвуковых самолетов на состояние стратосферы. Так, при современном числе сверхзвуковых самолетов и выбросе загрязняющих веществ на высоте около 16 км относительное уменьшение содержания О3 может составить примерно 0.60; если их число возрастет до 200 и высота полета будет близка к 20 км, то относительное уменьшение содержания О3 может подняться до 17%. Глобальная приземная температура воздуха за счет парникового эффекта, создаваемого выбросами сверхзвуковыми самолетами может повысится не более чем на 0,1C.

Более сильное воздействие на озонный слой и глобальную температуру воздуха могут оказать хлорфторметаны (ХФМ0 фреон-11 и фреон-12 газы), образующиеся в частности, при испарении аэрозольных препаратов, которые используются (преимущественно женщинами) для крашения волос. Поскольку ХФМ очень инертны, то они распространяются и долго живут не только в тропосфере, но и в стратосфере. Обладая довольно сильными полосами поглощения в окне прозрачности атмосферы (8-12 мкм), фреоны усиливают парниковый эффект. Наметившееся в последние десятилетия темпы роста производства фреонов могут привести к увеличению содержания фреона-11 и фреона-12 в 2030 г. до 0,8 и 2,3 млрд. (при современных значениях 0,1 и 0,2 млрд.). Под влиянием такого количества фреонов общее содержание озона в атмосфере уменьшится на 18%, а в нижней стратосфере даже на 40; глобальная приземная температура возрастет на 0,12-0,21С.

В л и я н и е з а г р я з н е н и я а т м о с ф е р ы н а ч е л о в е к а,

Р а с т и т е л ь н ы й и ж и в о т н ы й м и р.

Все загрязняющие атмосферный воздух вещества в большей или меньшей степени оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. Эти вещества попадают в организм человека преимущественно через систему дыхания. Органы дыхания страдают от загрязнения непосредственно, поскольку около 50% частиц примеси радиусом 0,01-0.1 мкм, проникающих в легкие, осаждаются в них.

Проникающие в организм частицы вызывают токсический эффект, поскольку они: а токсичны (ядовиты) по своей химической или физической природе; б) служат помехой для одного или нескольких механизмов, с помощью которых нормально очищается респираторный (дыхательный) тракт; в) служат носителем поглощенного организмом ядовитого вещества.

В некоторых случаях воздействия одних из загрязняющих веществ в комбинации с другими приводят к более серьезным расстройствам здоровья, чем воздействие каждого из них в отдельности. Большую роль играет продолжительность воздействия.

Статистический анализ позволил достаточно надежно установить зависимость между уровнем загрязнения воздуха и такими заболеваниями, как поражение верхних дыхательных путей, сердечная недостаточность, бронхиты, астма, пневмония, эмфизема легких, а также болезни глаз. Резкое повышение концентрации примесей, сохраняющееся в течение нескольких дней, увеличивает смертность людей пожилого возраста от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В декабре 1930 г. в долине реки Маас (Бельгия) отмечалось сильное загрязнение воздуха в течение 3 дней; в результате сотни людей заболели, а 60 человек скончались - это более чем в 10 раз выше средней смертности. В январе 1931 г. в районе Манчестера (Великобритания) в течение 9 дней наблюдалось сильное задымление воздуха, которое явилось причиной смерти 592 человек. Широкую известность получили случаи сильного загрязнения атмосферы Лондона, сопровождавшиеся многочисленными смертельными исходами. В 1873 г. в Лондоне было отмечено 268 непредвиденных смертей. Сильное задымление в сочетании с туманом в период с 5 по 8 декабря 1852 г. привело к гибели более 4000 жителей Большого Лондона. В январе 1956 г. около 1000 лондонцев погибли в результате продолжительного задымления. Большая часть тех, кто умер неожиданно, страдали от бронхита, эмфиземы легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Э п и л о г

Подводя итоги и исходя из выше сказанного материала, можно понять, насколько негативно загрязнение воздуха. При загрязнении воздуха по различным причинам может возникнуть парниковый эффект, образование озоновых дыр. Загрязнение воздуха так же пагубно влияет на любые формы жизни, и на человека в частности, так как даже у здоровых людей внезапно начинаются проблемы со здоровьем, что тоже является одной из глобальных проблем.

|

|

Об ядовитых ягодах |

• Цикута – самое ядовитое растение. Листья большие, темно-зеленые, с сильно рассеченными краями. Цветет «зонтиком» из белых мелких цветов. При отравлении начинаются судо¬роги, головокружение, па¬ралич языка, затем — смерть.

• Паслен - невысокий кустарник с красивыми фиолетово-желтыми цветами. Главная примета — крупные красные ягоды, появляющиеся в начале августа. Они-то опаснее всего, особенно незрелые. Сим¬птомы отравления — тошнота, рвота.

• Купина неопалимая – опасна тем, что во время цветения выделяет эфирный газ, который обжигает тело до волдырей, если подойти к цветку ближе чем на 10 см. При поджигании эфир вспыхивает, но само растение остается невредимым.

• Борщевик сосновского – огромные «зонтики» с лопу¬хами-листьями. Ядовит сок стеблей: при попадании на ко¬жу он вызывает ожоги, которые на солнце за пять минут обго¬рают до пузырей. Противоядия нет, так что держись от него подальше.

• Вороний глаз - растет во влажных хвойных лесах. Можно отравиться, перепутав его с черникой. Черная ягода нахо¬дится на верхушке стебля, в розетке из четырех лис¬тьев. Одна-две ягоды вы¬зывают рвоту и понос.

• Волчья ягода – ветвистый куст высотой полтора метра, цветки напо¬минают сирень. Главная опас¬ность — ярко-красные «глянцевые» ягоды. Их сок вызывает ожог кожи, при сильном отравлении можно уме¬реть от остановки сердца.

• Ландыш (!) – как ни печально, оран¬жевые ягоды этого красиво¬го цветочка очень опасны. Если их накушаться, можно заработать сердечный приступ. Кстати, даже вода в вазе, где стояли ландыши, становится ядовитой.

• Мухомор - этот гриб ни с каким другим не спутаешь: его всегда выдает красная шляпка с белыми крапинками. Только не пытайся изобразить из себя берсерка — мухоморы, кото¬рые растут в России, галлю¬цинаций не вызывают, они просто убивают.

• Бледная поганка - смертельно опасный гриб, очень часто его путают с бело- или зеленошляпными сыро¬ежками. Симптомы отравления про¬являются через сутки — это резкая боль в животе, галлюцинации и потеря сознания. Если вовремя не обратиться к врачу, то можно умереть. Ника¬кая варка, жарка и парка не может нейтрализовать яд бледной поганки.

• Бузина – для того чтобы понять, нас¬колько она ядовита, представь, что отваром из ее цветов и листьев травят всяких жучков-вредителей. Ну а если наешься ее ягод, пару дней проси¬дишь на унитазе.

|

|

Телефонография |

• спирали, круги, волнистые линии

Тебя напрягают чужие проблемы, которые тебе вовсе не интересны. Если ты и занимаешься чьими-то де¬лами, то пытаешься разделаться с ними как можно быстрее — ведь сейчас тебя больше волнует соб¬ственная персона. Возможно, тебе нужно принять какое-то важное ре¬шение. Если в рисунке преобладают спирали, последи за собой: ты мо¬жешь в любой момент вспылить и обидеть человека, о чем будешь жалеть.

• цветочки, солнышко

На душе у тебя не так весело, как может показаться. Твои рисунки как будто кричат: «Да обратите же вы на меня внимание!» Ты мечтательная натура, которой часто не хватает любви и нежности. Постарайся об¬ещаться только с теми, с кем тебе легко и приятно, — возможно, среди них ты найдешь и свою вторую по¬ловинку.

• сетка, клеточки

Ты чувствуешь, что положение твое рискованное, неловкое или неприят¬ное. Если ты постоянно обводишь какую-то одну линию, это означает, что ты готовишься к атаке, которую в то же время боишься начать. Ты чаще всего проглатываешь обиду, накапливая раздражение и злость. Поэтому не удивляйся, что часто ты чувствуешь себя несчастным чело¬веком.

• сердечки

Тебя перепол¬няют чувства, тебе хочется расцеловать весь мир, но внешне ты дер¬жишься холодно и невозмутимо. Хорош маскиро¬ваться! Дай волю эмоциям. Чем больше твой рисунок, тем глубже ты прячешь то, о чем тебе хочется всем рассказать.

• острые углы, плавные овалы

Твой рисунок напоминает обои: углы и овалы соеди¬няются и могут повторяться до бесконечности. Тебе, навер¬ное, просто скучно жить. Давай-ка, выкини что-нибудь эк¬стравагантное — это положит конец однообразию, которое так тебя угнетает!

• кресты

Эти фигуры символизируют чувство вины: или ты себя за что-то грызешь, или же тебя в чем-то справедливо упрекнули. Обязательно разберись с этой ситуаци¬ей, иначе все так и будет продолжаться.

• человечки

Твои рисунки — признак беспомощности. Чело¬вечки обычно появляют¬ся в тот момент, когда следует сказать реши¬тельное «НЕТ», но ты не в силах этого сделать. Такой рисунок нужно воспринять как предуп¬реждение и сказать се¬бе: «Не сдавайся, сде¬лай это сейчас, иначе потом будешь ругать себя за собственную слабость».

• квадраты, ромбы, прямоугольники, треугольники

Ясно одно: тебя так просто не проведешь. У тебя четкие цели и убеждения, ты не скрываешь своего мне¬ния, хотя оно и не та¬кое, как у всех. Ты не боишься говорить что думаешь. Ты можешь быть даже агрессив¬ным человеком, а твоя фантазия часто не имеет границ. Попробуй смотреть на вещи проще и научись

|

|

Инициация |

Инициация — специальный обряд посвящения, пройдя который подростки разных диковатых народов начинают считаться взрослыми, полноценными членами своего племени. Возраст, в котором проходят этот обряд, у разных народов разный: от 10 до 15 лет. Двоек тут не ставят и пересдач не бывает: если не выдержишь испытаний, то до конца жизни останешься «ребенком» и даже не сможешь жениться. Разные племена разработали свои правила посвящения во взрослую жизнь: от выбивания зубов и танцев до сексуальных оргий.

Заточение.

В индейских племенах Южной Америки мальчиков собирают и уводят в лес, при этом матери и сестры оплакивают их, как буд¬то их уводят на смерть. Парней сажают в выложенную камнями яму, где держат от недели до ме¬сяца, проводя несколько слож¬ных ритуалов. Один из них — символическое убийство и воз¬рождение. Мальчишек по одному заводят в длинный дом, постро¬енный в виде дракона, а сидящий на крыше жрец или воин кричит, чавкает и поливает их сверху кровью. Внутри смерть имитируется более подробно: ини¬циируемого бьют, причем так, чтобы выбить зуб или оставить на теле шра¬мы — знаки прохож¬дения инициации. А чтобы выйти на во¬лю, мальчишки дол¬жны изучить все то, что обязан знать нас¬тоящий мужчина и во¬ин: историю происхож¬дения мира, устройство страны предков, путь пе¬ремещения душ людей и животных, законы охо¬ты и войны и танцы, вызы¬вающие дождь.

Вылупление.

У некоторых австралийских и ти¬хоокеанских племен инициация проходит в виде следующего ри¬туала — из юношей и де¬вушек делают некое по¬добие «личинок»: им склеивают пальцы и губы, закрывают уши, глаза и выбрасывают на бе¬рег, где они дол¬жны лежать и слу¬шать рокот нака¬тывающих волн. Через ка¬кое-то время к ним из воды выходит «предок-ящерица» (на са¬мом деле переодетый старейшина племени) и огромным ножом отделяет «зародышей» друг от дру¬га, «прорезает» им глаза, уши, рот и так далее. Этим же ножом он делает мальчикам обрезание, как бы завершая процесс рождения человека, разделяя «существ» на мужчин и женщин. Затем «предок-ящери¬ца» учит их добывать огонь, готовить пищу, дает копье, бумеранг, снабжает каждого чурингой (храни¬тельницей души) и отправляет домой.

Кровопийство.

В обрядах инициации у племен арунта, живущих в глубине австра¬лийского материка, молодежь долгое время держат в заточении, причем кормят их исключительно кровью старших товарищей, кото¬рые этот обряд и проводят. Такой ритуал употребления крови сов¬сем не призван сделать из под¬ростков вампиров и каннибалов. Просто считается, что с кровью они впитывают то, что цивилизо¬ванные дети впитывают с молоком матери, а именно силу и мудрость взрослых членов племени.

Поедание.

Для девушек племени тайта взросление включает в себя тайный ночной ритуал, при котором девушке полагается быть «съеденной» мифическим зверем. Девушка при этом верит, что ее останки бу¬дут воскрешены священными ворона¬ми, прилетающими с горы Тайта. «Зверь» — это два человека, которые, зад¬рапировавшись в шкуры и взявшись, друг за друга, подкрадываются к объятой ужасом девушке. Еще один из старших, скрываясь во мраке, аккомпанирует им на инструменте, имитирующем рычание го¬лодного зверя. Поутру детям, еще не прошедшим обряд инициации, показывают «останки» девушки (на самом деле — кости животных). А через несколько дней девушка воз¬вращается в де¬ревню «вос¬кресшей» и уже взрослой.

Избиение.

У масаев — племени скотоводов и воинов, населяющего Кению и Танзанию, — обряд инициации называется «джандо». Он заключа¬ется в том, что испытуе¬мых бьют палками, а те терпят. Главное — не издать ни звука, ведь другого шанса доказать свою зрелость уже не бу¬дет. После этого юноши получают звание ильморанов, а также по¬чет уважение и право отпустить длин¬ные волосы, ко¬торые они заплетают в косички.

До недавних пор, что¬бы получить право же¬ниться, ильморан дол¬жен был убить льва. Львов в Восточной Африке осталось так мало, что влас¬тям пришлось запре¬тить этот обычай. Но в отдаленных районах Кении, где все живут по-старинке, охота продол¬жается...

А что же было в Европе? Европе и России тоже есть, что вспомнить. Правда, было это довольно давно.

- В племенах, населявших Европу задолго до образования Евросоюза, существовала практика ритуального лишения девственности. Почетная обязанность «посвящения в женщины » лежала на вожде племени.

- В некоторых славянских племенах практиковался такой обряд посвящения: инициируемый уходил один в лес с ножом, чтобы найти и убить волка, выпить его кровь и съесть сердце. После он должен был снять со зверя шкуру и сделать из нее плащ-накидку. Считалось, что в этом случае, он получает магические способности, которыми славяне наделяли волков.

|

Опыты на уроке химии |

Платок-хамелеон

Этим банальным фокусом с дет¬ства морочил тебе голову каждый убогий фокусник. Теперь у тебя тоже есть возможность запудрить кому-нибудь мозги.

нужно: белый хлопчатобу¬мажный платок, хлорид кобальта (если не зна¬ешь, что это, — про¬консультируйся с хи¬мичкой).

что делать: раствори в стакане воды две чайные ложки хлори¬да кобальта, намочи по¬лученным розовым рас¬твором белый хлопчатобумаж¬ный платок и высуши его на бата¬рее или утюгом. Платок станет го¬лубым. Если ты скомкаешь платок, сожмешь его в руке и несколько раз сильно подуешь на него, он станет бледно-розовым.

в чем тут фишка: при нагревании розовый хлорид кобальта теряет часть воды и становится голубым. При увлажнении молекулы воды возвращаются на место, и соедине¬ние опять становится розовым.

Черная гадюка

Пророк Моисей, исчерпав все ар¬гументы в споре с фараоном, со¬вершил чудо, превратив жезл в из¬вивающуюся змею... Фараон был посрамлен и напуган, Моисей по¬лучил разрешение покинуть Еги¬пет, а мир получил очередную за¬гадку. Пролить на нее свет уда¬лось студенту-медику Гейдельбергского университета Фридриху Велеру, который в 1820 году как-то на досуге смешивал водные растворы тиоцианата аммония и нитрата ртути. Велер отфильтровал раствор и высушил осадок получен¬ного тиоцианата ртути, а потом ра¬ди прикола поджег его. Осадок за¬горелся, и произошло чудо: из невзрачного белого комочка, из¬виваясь, выползала длинная чер¬но-желтая «змея». Однако соли ртути ядовиты и, как выяснилось позже, змею лучше показывать из простого сахара.

нужно: речной песок, этиловый спирт, са¬харная пудра, пить¬евая сода.

что делать: насыпа¬ешь в тарелку 3-4 столовые лож¬ки сухого просеян¬ного речного песка, делаешь из него горку с углублением на вершине, пропитываешь песок этиловым спиртом, кладешь в углубление хо¬рошо растертую смесь 1 столовой ложки сахарной пудры и 1 чайной ложки питьевой соды и поджига¬ешь. Через 2-3 минуты на поверх¬ности смеси появятся черные ша¬рики, а у основания — черная жидкость. Когда почти весь спирт сгорит, смесь чернеет и из песка медленно выползает извивающая¬ся толстая черная змея с «ворот¬ником» из догорающего спирта. Змея тем длиннее, чем дольше го¬рит спирт.

в чем тут фишка: В пламени горящего спирта сахар пла¬вится и обугливается, а выделяющийся из соды углекислый газ вспучивает и двигает горящую массу.

Секретные чернила

Тайные агенты Ивана Грозного пи¬сали свои донесения луковым со¬ком. Буквы становились видимы¬ми при нагревании бумаги. Ленин использовал для тайнописи сок лимона или молоко. Для проявле¬ния письма в этих случаях доста¬точно прогладить бумагу горячим утюгом или подержать ее несколь¬ко минут над огнем. Знаменитая шпионка Мата Хари тоже исполь¬зовала секретные чернила. Когда она была арестована в Париже, в ее гостиничном номере нашли пузырек с водным раствором хло¬рида кобальта, что и стало одной из улик при разоблачении ее шпи¬онской деятельности. Сделать та¬кие чернила очень просто.

нужно: раствор хлорида кобальта, обычная соль.

что делать: берешь 25 мл раствора хлорида кобальта, добавляешь туда 1 г соли, макаешь в полученную жижу перо и пишешь свое тайное послание.

в чем тут фишка: буквы совер¬шенно невидимы и проявляются, делаясь синими, при легком нагревании бумаги.

Вулкан

Первым эту удивительную кон¬струкцию соорудил немецкий хи¬мик Рудольф Беттгер, который прославился как изобретатель спичек и взрывчатого вещества пирокси¬лина.

нужно Тарелка, пластилин, питьевая со¬да, уксусная кислота (мож¬но воспользо¬ваться столо¬вым уксусом), краситель (можно взять фукорцин из домашней аптечки, или красный пище¬вой краситель, или даже свеколь¬ный сок), любая жидкость для мытья посуды.

что делать: пластилин делят на две части и одну из них раскатывают в плоский блин — основание вул¬кана; а из второй лепят полый ко¬нус с отверстием наверху (склоны вулкана). Защепив обе части по краям, надо налить внутрь воду и убедиться, что «вулкан» не пропускает ее снизу. Объем внутренней по¬лости «вулкана» не должен быть боль¬шим (лучше всего 100-200 мл — это емкость чайной чашки или обычного стакана). Вулкан на тарелке ставят на под¬нос. Чтобы зарядить его «лавой», готовят смесь жидкости для мытья посуды (1 столо¬вая ложка), сухой питьевой соды (1 столовая ложка) и красителя (достаточно нескольких капель). Эту смесь наливают в вулкан, а по¬том добавляют туда уксус (чет¬верть чашки).

в чем тут фишка: начинается бур¬ная реакция с выделением угле¬кислого газа. Из жерла вулкана по¬казывается ярко окрашенная пена.

Чешуйчатый дракон

Вообще, если освоиться в вопросе выращивания кристаллов, в домаш¬них условиях можно нагородить целые кристальные сады и планта¬ции.

нужно: бумага, вата, соль, сахар, селитра, мочевина.

что делать: нарисуй на листе плот¬ной бумаги контур какой-либо фигуры, в нашем случае дракона. Вырежи бумажную фигурку в двух экземплярах, помести между двумя слоями бумаги достаточно большой пласт ваты и сшей обе фигурки с помощью иголки и белой нитки. Получается объемная заготовка дракончика. Приготовь горячий раствор, содержащий на 100 мл воды 30 г поваренной соли, 50 г сахара, 30 г селитры (нитра¬та калия) и 30 г моче¬вины (карбамида). Если какого-ни¬будь из перечис¬ленных веществ у тебя нет, мож¬но обойтись и теми, которые имеются. Не охлаждая раство¬ра, окуни в него объемную заготовку так, чтобы жид¬кость пропитала слой ваты, и под¬весь ее с помощью проволочки над блюдцем, куда сможет стекать из¬быток раствора.

в чем тут фишка: когда игрушка высохнет, ты увидишь, что «дра¬кон» покрыт блестящей кристалли¬ческой «чешуей».

|

|

кто ты? |

Что делать?

Нарисуй 8 кружочков и засели себя в один из кружочков, написав в нем букву «Я».

Как считать?

• Если ты поставил(а) «Я» в 4-ый или 5-ый кружок, то ты оцениваешь себя правильно и твое мнение не расходится с мнением окружающих.

• Чем ближе твое «Я» к левому краю, тем больше ты задаешься.

• Чем правее твое «Я» от середины, тем ниже ты себя оцениваешь. Это тоже неправильно. Себя надо в меру любить и ценить, тогда и отношение к тебе изменится

|

|

Выводят ли тебя косые взгляды прохожих? |

1. Утро. О чем ты думаешь, как только проснешься?

а) какая будет погода и что надеть

б) о своем любимом человечке

в) о типе, который достал меня выше крыши!

2. Как ты ведешь себя при первой встрече с незнакомым, но заве¬домо интересным человеком?

а) жду, пока он сам начнет разговор

б) просто понаблюдаю за ним

в) рассказываю свою жизнь во всех подробностях

3. Ты сидишь в кафе и замеча¬ешь, что тебя кто-то разглядывает. Твоя первая мысль?

а) мне это даже приятно

б) на всякий случай надо посмотреться в зеркало

в) во мне есть что-то смешное или нелепое

4. Тебе надо попасть на улицу, которая фиг знает где находит¬ся. Как ты будешь ее искать?

а) расспрашивать всех прохожих

б) заранее посмотрю схему

в) опрошу всех знакомых: может, кто-то знает

5. Ты сидишь за столом, и мама приносит твой любимый салат которого мало.

Как поступишь?

а) сразу же предложу ей половину

б) немедленно начну есть, громко чавкая

в) съев половину, предложу ей то, что осталось

6. Когда ты ссоришься с тем, кого любишь, то думаешь, что...

а) все будет в порядке, и вы скоро помиритесь

б) отношений без конфликтов не бывает

в) вы никогда не помиритесь

7. У вас в классе медосмотр. Что ты думаешь о своих результатах?

а) я старый и больной человек...

б) да все отлично, здоровее меня никого нет

в) забуду обо всех врачах, как только осмотр кончится

Чтобы узнать свой результат, считай, каких ответов — «а», «б» или «в» — у тебя больше, смотри расшифровку и делай выводы. Ответы в комментариях

|

|

Древнерусское искусство. Иконопись. |

Искусство Древней Руси охватывает несколько веков - от X в., времени Ярослава Мудрого, до эпохи Петра I. У своих истоков древнерусское искусство было тесно связано с предшествующей ему культурой восточнославянских племен, которые, в свою очередь унаследовали многие художественные традиции скифо-сарматского мира и античных колоний Северного Причерноморья.

С начала XII в. начинает развиваться, приобретая все большее значение, Владимиро-Суздальское княжество, или, как говорили в древности, Залесская земля.

В городах Залесья - Ростове, Переславле-Залесском, Суздале и Владимире - при князе Юрии Долгоруком и его сыновьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Больше Гнездо возводят крепостные стены, строят дворцы и соборы. Таковы Успенский собор (1158 - 1160; перестроен после пожара в 1185 - 1189) и Золотые ворота (башня с проездной аркой, увенчанная надвратной церковью; 1164) во Владимире, церковь Покрова Богородицы на Нерли (1165), башня дворца в Боголюбове (1158 - 1165) и др. Стены же Дмитриевского собора во Владимире и Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, как ковром, покрыты изображениями человеческих фигур, фантастических зверей, птиц, растений.

По свидетельству литературных источников, древние соборы были богато украшены иконами, однако дошло до нас от той поры менее 30 икон.

Изучение их стало возможным только после Великой Октябрьской социалистической революции, когда ученые разыскали их в церквах и монастырях, а реставраторы расчистили их от более поздних слоев живописи.

Иконы писали на досках, которые скреплялись поперечными деревянными брусками - шпонками. На доску обычно наклеивали холст - паволоку. Паволоку покрывали левкасом - смесь мела и клея. Левкас полировали до блеска и по нему писали яичной темперой - минеральными и растительными красками, разведенными желтком. готовую икону покрывали олифой. Олифа со временем темнела, икона покрывалась грязью и копотью, и тогда ее записывали новой живописью. Некоторые иконы обновляли по три и более раз. Эту-то более позднюю живопись и приходится расчищать реставраторам, чтобы обнаружить древнее письмо.

Художники в иконах умели передавать и свои чувства и надежды, свое отношение к добру и злу, идеалы своего народа.

Самые древние русские иконы относятся к концу XI - началу XIII в. Они полны спокойного величия, изображают мужественных, сильных, умных людей, готовых на подвиг. Таковы воины - Дмитрий Солунский на иконе, хранящейся в Третьяковской галерее, и Георгий на иконе, находящейся в музее Московского Кремля. Они смелые воины, в полных доспехах, в сильных руках у них меч и щиты.

В виде заступницы за людей изображается богоматерь на иконе Великая Панагия (Панагия от греч. - "совершенная святость"). Богоматерь стоит с поднятыми вверх руками, как бы заслоняя людей от всех бед.

Художники древней поры использовали насыщенные по тону синие, зеленые, вишневые краски, которые казались еще глубже в соседстве с розовыми и голубыми оттенками, ярко-красным и белым цветом. А благодаря сочетанию этих красок с золотым и серебряным фоном красочная гамма приобретала особую торжественность и звучность.

Развитие владимиро-суздальского искусства было прервано в конце 30-ых годов XIII в. вторжением монголо-татар. Города были разрушены, села сожжены. Началось многовековое монголо-татарское иго.

В Новгороде и Пскове, не пострадавших от монголо-татар, строились в XIV в. небольшие каменные храмы. Расписывали их и русские и приезжие мастера. В новгородской церкви Спаса на Ильине (1374) работал знаменитый художник, уроженец Византии Феофан Грек (1330-е - ок. 1410). Созданные им фрески построены на тонком сочетании различных коричневых, голубых, синих и сиреневых оттенков. Темные лица, на которые нанесены энергичные белые мазки, пробела, полны необычайной внутренней силы и экспрессии.

Однако в это же время из пепла постепенно начинают возрождаться русские города. Блестящие традиции владимиро-суздальского искусства и вдохновляющие это искусство идеи объединения Руси были подхвачены и развиты в XIV в. художниками Москвы. Ведущая роль в художественной культуре с конца XIV в. переходит к Москве.

В Москве работал знаменитый художник древней Руси Андрей Рублев. Дата его рождения точно не установлена, предполагают, что он родился между 1360 и 1370 г. Вероятно, он был монахом Троице-Сергиева монастыря - одного из крупных культурных центров Руси той поры, а под конец жизни - Андроникова монастыря. Дважды о нем сообщается в живописи: в 1405 г., когда он с Прохором и Феофаном Греком расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле и писал для него иконы, и в 1408 г., когда он со своим старшим другом иконописцем Даниилом Черным (ок. 1360 - 1430) работал над восстановлением росписи и иконостасом Успенского собора во Владимире (старая живопись собора почти целиком погибла во время моноголо-татарского нашествия в 1237 г.). Сохранились выполненные Рублевым для этого собора фрески на тему "Страшного суда" (по религиозным преданиям, "Страшный суд" - это якобы божий суд, который должен был состояться в определенный день, "конец мира", в который всем людям воздастся по заслугам: грешники получат наказание, а праведники - вечное блаженство). До нас дошла далеко не вся грандиозная композиция, которая когда-то занимала западную часть собора, а только фрагменты. Живопись утратила былую яркость красок, поверхность ее сильно потерта. Но образы ее и теперь покоряют нас красотой и плавностью движений. И главное - эта роспись глубоко человечна: мягкие и нежные лица святых - это лица простых русских людей.

Рублев работал также над росписью Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и в Андрониковом монастыре, где был, видимо, и похоронен около 1430-ого года.

Рублев, как и другие художники Древней Руси, никогда не подписывал свои произведения, поэтому вопрос об его авторстве в каждом конкретном случае не раз вызывал споры ученых.

"Троица" - одно из самых достоверных произведений Рублева. Она была написана в первой четверти XV в. для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря в честь его основателя - крупного церковно-политического деятеля Сергия Радонежского (ок. 1321 - 1391). На иконе изображены три ангела, сидящие за столом вокруг жертвенной чаши. Кажется, что между ними происходит тихая беседа. Они пришли в дом к пророку Аврааму и предсказали ему рождение сына - таков богословский смысл иконы. Но Троица была и особым праздником - в этот день, по обычаю, мерились поссорившиеся люди. И это второе содержание и является в "Троице" главным. Мир, согласие, единодушие - вот к чему призывает художник русских людей. И это реальное содержание иконы отражало стремление русских людей к объединению Руси и к единодушному отпору врага. Поэтому не случайно эта икона была посвящена Сергию Радонежскому - яростному поборнику объединения Руси, противнику феодальных воин и распрей.

В иконе вес гармонично, согласно. Чистые краски: ярко-васильковая, нежно-зеленая, золотисто-желтая, голубая - напоминают нам краски русской природы, ясный июньский день.

Кисти Андрея Рублева принадлежат еще три иконы: Спас (Иисус Христос), Архангел Михаил и Апостол Павел, найденные около звенигородского собора Успения "на Городке". В этих иконах гуманизм художника проявился с особой силой. Особенно замечателен Спас. В его добром лице воплотился идеал человека того времени.

|

все о восстании Спартака |

В Риме, главные силы которого были поглощены войнами с Серторием и Митридатом, не придали первоначально особого значения бзгству нескольких десятков гладиаторов. Тем временем Спартаку удалось собрать и вооружить десятитысячную армию. К нему бежали гладиаторы, рабы и разорённые крестьяне.Против Спартака был послан претор Клодий. Когда он пытался окружить восставших на Везувии, рабы по канатам, сплетённым из виноградных лоз, спустились со склона горы, считавшегося неприступным, и, зайдя в тыл Клодию, разбили его отряд. «Тогда к ним (рабам.— Ред.) присоединилось много местных пастухов, — писал Плутарх,— народ всё крепкий и проворный. Некоторых гладиаторы обратили в тяжеловооружённых, из других составили отряды разведчиков и легковооружённых». Потерпел поражение и другой претор — Вариний, посланный на борьбу с повстанцами. Армия Спартака всё росла. Не только крестьяне, но и некоторые солдаты переходили на его сторону. Присоединение свободной бедноты придало движению ещё больший размах. Вскоре вся Южная Италия была охвачена восстанием.

В 72 г. армия Спартака составляла уже мощную силу в 120 тыс. человек. Правительство выслало против него обоих консулов. В это время в среде восставших начались разногласия. Точной причины разногласия никто не знал. Возможно это объяснялось этнической пестротой рабов среди них были германцы, галлы, греки, фракийцы, возможно различиями в социальном положении отдельных категорий участников восстания.

Значительная часть рабов, и среди них Спартак, хотела прорваться к Альпам и освободиться, возвратившись на родину. Примкнувшая к движению рабов беднота не была заинтересована в том, чтобы покидать Италию, и, очевидно, мечтала о походе на Рим. В результате этих разногласий от основной армии отделился десятитысячный отряд Крикса, который был разбит армией консула Геллия. Повидимому, при сходных обстоятельствах погиб и Эномай. Несмотря на то, что войско Спартака было ослаблено, он разбил консульские армии и, вступив в Галлию, одержал победу над управлявшим ею Кассием (72 г.).

Война, с презрением называвшаяся римлянами «гладиаторской», принимала всё более грозный характер. В новом походе против Спартака командования добился богатейший из римлян — Марк Лициний Красе, Он рассчитывал, что победа над Спартаком укрепит его политическое влияние в глазах рабовладельцев Италии. Однако в нескольких боях Красе был разбит. Положение его стало настолько опасным, что сенат вынужден был вызвать ему на помощь наместника Македонии Марка Лициния Лукулла и находившегося ещё в Испании Помпея.

Спартак, дойдя на юге Италии до оконечности Бруттия, намеревался переправиться в Сицилию, где рабы вновь начинали волноваться. Флот для переправы должны были доставить пираты. Когда выяснилось, что они не выполнили своего обещания, рабы принялись сами за изготовление плотов. В это время подошёл со своим войском Красе и, чтобы преградить восставшим обратный путь, приказал вырыть поперёк перешейка глубокий ров и построить укрепления. На помощь ему уже шёл возвратившийся в Италию Лукулл. Спартак решил прорваться во что бы то ни стало через римский заслон. Заполнив ров трупами павших в боях товарищей и лошадей, рабы ночью перешли через него и оказались вне укреплений и отрядов Красса.

После этого армия Спартака направилась к порту Брундизий, невидимому, для того, чтобы осуществить СвОЙ первоначальный план и добраться до свободных от римского ига стран, на этот раз через Иллирию и Фракию. Часть восставших снова отделилась от главных сил Спартака, избрав своими вождями Каста и Ганника. Это значительно повысило шансы Красса на успех. Желая быть единственным победителем Спартака, он, не дожидаясь Лукулла, напал на него в Апулии. На этот раз ослабленные вследствие раскола армии повстанцы были разбиты (71 г.). В бою пал и Спартак, сражавшийся в первых рядах с мужеством, восхитившим даже врагов. Расправа рабовладельцев с восставшими была беспощадной. Шесть тысяч пленных Красе распял на дороге из Капуи в Рим.

Но и после этого отдельные отряды восставших продолжали бороться. Против них действовал подоспевший из Испании Помпеи. Но он тоже не смог полностью подавить движение рабов. В 70 г., т. е. через год после гибели Спартака, пятитысячный отряд всё ещё действовал в Этрурии, а в 62 г. претор Октавий был направлен против остатков войск Спартака, захвативших на юге Италии область города Фурий.

Восстание Спартака сыграло исключительно важную роль для всего дальнейшего хода римской истории. С одной стороны, это восстание показало, что рабы не были ещё в состоянии освободиться даже путём наивысшего напряжения сил. Не будучи классом, способным принести более прогрессивный способ производства, стремясь только к своему личному освобождению, а не к отмене рабства вообще, не к перестройке общества на новых основах, они не могли выработать революционной программы, которая объединила бы широкие массы эксплуатируемых. Но, с другой стороны, это восстание наглядно обнаружило, что противоречия между основными антагонистическими классами римского общества обострились до крайней степени. Борьба, дошедшая до высшей формы — вооружённого восстания против рабовладельцев, была для господствующего класса грозным предзнаменованием, так как расшатывала устои рабовладельческого строя.

Рабовладельцы пытались извлечь уроки из пережитой ими смертельной опасности. Они начали вносить некоторые изменения в свои хозяйства старались брать рабов, происходивших из разных племён, чтобы им было труднее объединиться; отдавали предпочтение доморощенным рабам перед покупными; в ряде случаев, вместо того чтобы использовать труд рабов, начали сдавать земли в аренду небольшими участками свободным арендаторам.

Спартаковское восстание ещё более ярко, чем все предыдущие события, подтвердило тот факт, что республиканское правительство уже но в состоянии было обеспечивать интересы рабовладельцев. На очередь со всей остротой встал вопров о военной диктатуре. Дальнейшая борьба идёт уже главным образом вокруг формы этой диктатуры.

|

Некоторые факты о воде |

- принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете около 100 литров воды;

- наполняя ванну лишь наполовину, вы расходуете 200 литров воды;

- разовый смыв в туалете уносит 8 – 10 литров воды;

- каждая стирка белья в стиральной машине требует свыше 100 литров воды;

- средний расход обычного водопроводного крана – 15 литров воды в минуту;

- оставленный открытым кран выливает за час около 1000 литров воды;

- москвичи выпивают около 6,0 млн. куб. метров воды каждый день;

- ежегодные потери от утечек из водопроводных кранов и неэкономного расходования воды составляют 250 млн. куб. метров; этого хватило бы Москве на 42 дня

|

|

Проект по экологии. Лес и последствия его уничтожения |

Есть немало крупных проблем,

которые не касаются всех стран мира

и значение, которых все возрастает.

Из материалов Пленума ЦК КПСС.

«Леса украшают землю…они учат человека понимать прекрасное и внушают ему

величавое настроение. Леса смягчают суровый климат», - так писал Антон Павлович

Чехов про лес – эту бесценную кладовою природы, который часто называют

«зеленым золотом». Он бескорыстно служит человеку, являясь источником сырья для

продукции более 20 тысяч наименований. Лес служит средой обитания ценных промысловых зверей, птиц, лекарственных растений, грибов, ягод, плодов.

Лес – это еще и легкие нашей планеты. Один его гектар за год избавляет от

углекислого газа и пыли 18 миллионов кубических метров воздуха. Выделяя летучие

вещества – фитонциды, многие древесно-кустарниковые растения очищают воздух.

Лес – верный и надежный помощник земледельца в борьбе за урожай. Он

преграждает путь разрушительным паводкам, препятствует пыльным бурям, сыпучим пескам, эрозии почвы, создает благоприятный микроклимат, сохраняет полноводность

рек. Неповторяемая красота лесов – неиссякаемый источник творчества, здоровья и бодрости человека. Однако вскоре нашим поэтам неоткуда будет черпать вдохновение, потому что сейчас леса уничтожаются с невероятной скоростью.

Большинство проблем, которые мы связываем с глобальными проблемами современности, сопровождали человечество на протяжении всей его истории. К ним, прежде всего, относятся экологические проблемы. В нашем проекте мы хотим рассказать об одной из таких проблем – это уничтожение лесов.

Вообще, что такое лес? По определению Сергея Ивановича Ожегова лес – это множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами. Но лес – это еще «легкие планеты» и источник, из которого мы получаем строительные

материалы, бумагу, искусственные ткани и кожу, фото- и кино-пленку, лаки и краски, пластмассы и многие другие необходимые изделия.

Немного истории…

На протяжении всего развития человеческого общества природа и человек

Находились в тесной взаимосвязи. Однако это связь не всегда была благоприятна для природы. Первый и весьма заметный ущерб нанесли около 400ех тысяч лет назад синантропы, которые стали использовать огонь. В результате возникших в этой связи

пожаров уничтожались значительные площади растительного покрова. Начавшийся около12 тысяч лет назад переход от присваивающего характера хозяйствования к производящему, связанный, прежде всего с развитием земледелия, также приводил к весьма существенным негативным воздействиям на окружающую природу. Технология земледелия в те времена заключалась в следующем: на определенном участке выжигался лес, затем проводилась элементарная обработка почвы и посев семян растений. Такое поле могло давать урожай всего 2-3 года, после чего почва истощалась и надо было переходить на новый участок. Помимо этого, экологические проблемы в древности нередко порождала добыча полезных ископаемых. В последних веках до нашей эры интенсивная разработка в Древней Греции серебряно–свинцовых рудников, которая требовала больших объемов крепкого леса, привела фактически к уничтожению лесов на Антическом полуострове. По подсчётам, занимаемая площадь лесами за исторический период сократилось в 2 раза. Некоторые леса подвергались особенно сильному воздействию: уже сведено 40-50% первоначальной площади смешанных и широколиственных лесов, 85-90% - муссонных и 70-80% - средиземноморских сухих. На великой Китайской и Индо-Гангской равнинах осталось менее 5% лесов. Существенные изменения в природных ландшафтах вызвало строительство городов, которое начало осуществляться на Ближнем Востоке около 5 тысяч лет назад, и конечно, значительной нагрузкой на природу сопровождалось развитие промышленности. Но хотя эти воздействия человека на окружающую среду приобретали все большие масштабы, тем не менее, вплоть до второй половины XX века они имели локальный характер.

На протяжении всей предшествующей истории удовлетворение человеческих потребностей происходило автоматически, и люди были убеждены, что лесом и другими природными ресурсами они обеспечены в достатке на все времена. Отрезвление наступило лишь несколько десятилетий назад, когда в связи с нарастанием угрозы экологического кризиса стал все острее ощущаться дефицит природных ресурсов и чистого воздуха из-за вырубки лесов. Однако темпы рубки лесов не замедляются: ежегодно их площадь сокращается на 200 тыс. км. По расчетам некоторых ученых, к 2010 году на Земле по вине людей может исчезнуть около половины лесов, которые есть сейчас.

Немного фактов…

Растительный мир и лес в частности

Растительность - это особое царство природы, в которое входит более чем 300 тыс. видов. Большую роль в поддержание жизни на земле играет растительность лесов. В настоящее время лесом покрыто около 3,8 млрд. га, или 30% суши. Распределение лесов на планете неравномерно. Они сосредоточены в средних широтах Северного полушария и в тропической зоне, составляя соответственно 54% и 46% общей лесной площади. Лесной покров – главная производительная сила Земли, энергетическая база её живой оболочки – биосферы, связующие звено всех компонентов и важнейший фактор её устойчивости. Около 90% всей фитомассы суши сконцентрировано в лесах. Да и функции воспроизводства жизни они выполняют лучше других типов растительности. Суммарная листовая поверхность лесов мира почти в 4 раза превышает поверхность всей нашей планеты. Лес имеет огромные санитарно-гигиенические и целебные свойства. Неоценимо и эстетическое значение лесов.

В процессе фотосинтеза многие древесные, кустарниковые и травянистые растения выделяют особые химические соединения, которые обладают большой активностью. Благодаря этой активности леса способны преобразовывать химические и атмосферные загрязнения, особенно газообразные, причём наибольшей окисляющей способностью обладают хвойные насаждения, а так же некоторые сорта лип, верб, берёз. Кроме того, лес обладает возможностью поглощать отдельные компоненты промышленных загрязнений. Лес, особенно хвойный, выделяет фитонциды, которые убивают многих болезнетворных микробов, оздоравливают воздух.

Лесу принадлежит решающая роль в поддержании гидрологического режима рек, в предупреждении дефляции и эрозии почв, а так же борьбе с засухами и сухостоями. В целях защиты почв от дефляции и эрозии, борьбы с засухой и повышения урожайности с/х культур в больших объёмах проводятся работы по защитному лесоразведению. Широкий размах получило облесение берегов рек, каналов, водохранилищ. Лесные полосы защищают водные источники от загрязнения сточными водами с полей, служат естественными фильтрами.

В лесах России сосредоточено около 82 млрд. м3 древесины – этого универсального, используемого во всех отраслях народного хозяйства материала. В лесах России произрастает около ста видов диких, плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Широко известны целебные и питательные свойства облепихи, черёмухи, лимонника, малины, шиповника, золотого корня, зверобоя, толокнянки, смородины. Многочисленные плодовые, ягодные и орехоплодные растения, входящие в состав растительного покрова, дают ежегодно не меньше 11 млн. тон ценнейших пищевых продуктов, содержащих сахар, витамины и другие вещества.

Лесные ресурсы России

Лесные ресурсы – ресурсы возобновимые, но этот процесс занимает от 80 до 100 лет. Этот период удлиняется в тех случаях, когда земли сильно деградируют после сведения лесов. Поэтому наряду с проблемами лесовосстановления, которые могут осуществляться путём самовосстановления лесопосадок и для ускорения – путём создания лесных плантаций, встаёт проблема бережного использования заготовленной древесины. Но сведению лесов – деструктивному антропогенному процессу противостоит стабилизирующая антропогенная деятельность – стремление к полному использованию древесины, к применению щадящих методов рубки леса, а так же конструктивная деятельность – лесовосстановление. Поэтому для рационального использования все леса подразделяются на три группы.

Первая группа. Леса, имеющие водоохранное и почвозащитное значение, зелёные зоны курортов, городов и других населённых пунктов, заповедные леса, защитные полосы вдоль рек, шоссейных и железных дорог, степные колки, ленточные боры Западной Сибири, тундровые и субальпийские леса, памятники природы и некоторые другие.