-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

ASTRAHANKA Anna_27 AnnyLovesJohnny Aske-N Aurvin_Do-Arn Carmencita Catherine_Auguste Etienette Etilvein Frau_Mozart Irka1610 James_york Kalinki Light_Evil Mariya25 Morlynx Mystery_Which_Is_Near Paradise_-LS PozitiFchonka Riocold Steampunk3D Ya_N _T_i_s_h_ bastis birrdy dowi iren_rogachewskaya masyanova svetovid talanta_Tanta Ёлла Алатея ГроСта Дезирэ Екатерина_Евтух Елена_Елистратова Инна_Кунцевич КаТюШа_73 Лантра Лапендра Лаурелассэ Лилия_Евгеньевна СВЕТ_очей Серполетта Студия_ТНС Твой_Ежик Фрейя_59 Шама_Я Яга_Кащеевна марина1004

-Статистика

КОСТЮМ 30-х годов XX века. |

Актриса Гретта Гарбо ввела в моду более женственный вариант мужского костюма. Марлен Дитрих ввела в моду брюки полностью соответствующие мужским.

Несколько изменяется образ: сначала исчезает изможденность и круги вокруг глаз, а с ними и шляпки, надвинутые на глаза. Лицо открывается, светлеет, губы акцентируются, брови делают очень тонкими и длинными. На формирование образа большое влияние оказало распространение электрической “вечной” завивки. Сначала волосы, хотя и завитые были еще очень короткими, но постепенно их начинают отпускать и отбрасывать назад. К этому вркмени относится также появление первых осветляющих препаратов. Поэтому большое распространение получает искусственное осветление волос. К концу 30-х годов волосы подбирают назад и нижнюю их часть убирают сеткой.

Шляпки постепенно уменьшаются в размерах, пока не превращаются в чисто декоративный элемент. Их носят, заломив назад, вбок, прикрепляются они при помощи специальных тонких резинок. Такие шляпки украшают цветами и перьями. В моду входит берет, поначалу как элемент спортивного костюма.

Как следствие выявления женственных форм в моду входит эластичный пояс.

В моду входит новый стиль утончённой элегантности, получивший название “ГЛАМУР”. Он сводился к прямому, длинному, сильно прилегающему к фигуре стану, плотность сидения которого обеспечивал косой крой. К середине 30-х годов наметилась тенденция увеличение плечевого пояса за счёт сборок по окату и плечевых накладок. Модная форма юбки - узкая и прямая юбка (1934-35), или коническая с расширением от отрезной кокетки.

Входит в моду пальто наподобие мужского мундира - ТРЕНЧ.

К середине 30-х годов складывются основные стили в женской одежде – классический (типа мужского), романтический (гламур), спортивный (для катания на велосипеде, коньках, лыжах, с ярко выраженными функциональными деталями) который мог строиться на подражании форменной мужской одежде (шофёры, авиаторы).

Различные стили диктуют соответствующие им ткани и материалы: классический стиль – сухая и плотная шерстяная ткань «габардин», романтический стиль – шелк гладкоокрашенный и мелкий цветочек. В конце 30-х годов появляется искусственный шёлк – вискоза, который быстро стал популярен за счет своих пластических свойств и относительной дешевизны.

В 1937-1938 годах Жак Хейма предложил модели женской пляжной обуви на высокой деревянной платформе, которая быстро вошла в моду .

1939 г: плечевой пояс стал ещё шире и выше за счет подплечников. Внешняя форма костюма вновь строится на контрасте объёмов - очень широкая коническая юбка и плечевой пояс, жакет с акцентом на тонкой талии

В это время огромное влияние на развитие костюма оказала Эльза Скьяпарелли, которая обогатила моду трикотажными моделями грубой вязки, а также ввела в повседневную моду свитера типа лыжных с четким геометрическим орнаментом (т.н. «норвежские»). Она также ввела в моду ткани с обогащенной фактурной поверхностюю, несколько грубоватые на вид. Из таких тканей шили модели в фольклорном стиле, они украшались мережками, аппликациями.

|

|

Процитировано 1 раз

ИСКУССТВО И КОСТЮМ Древней Руси. |

Уже в IX веке Восточная Европа не была забытой окраиной средневекового мира. Через неё проходили торговые пути, соединявшие мусульманский Восток с христианским Западом. На этой территории складывались и умирали города, поселения и целые небольшие государства - княжества, которые иногда объединялись в военные союзы. Наиболее сильными были княжества - Новгородское, Киевское, Вятское.

Большинство славянских племён были язычниками - каждый бог при этом олицетворял определённую силу природы, главным был бог солнца Перун. Язычники устраивали праздненства, посвященные почитанию своих богов, их изобразительное искусство было ярким и радостным.

На территории Киева проживали древляне и поляне. Древляне были язычниками, поляне проповедовали христианство.

Древние славяне, будучи язычниками, зачастую, по политическим соображениям, на княжение приглашали иноземцев. Таковыми были потомки варягов Аскольд и Дир, которые отправившись в поход на Царьград, не дошли до последнего и остались княжить в Киеве, древнейшем поселении полян - крупного племенного объединения славян.

Потомок варягов, новгородский князь Олег (Вещий), обманом заманил Аскольда и Дира в ловушку, после чего провозгласил себя властителем Северной Руси (Новгорода) и Южной Руси (Киева) и таким образом возникло новое государственное объединение славян Киевская Русь.

Олег проводил активную завоевательную политику, ему даже удалось покорить сильнейшее государство средневековья - Византию. Византийцы откупились от русских дружин огромной контрибуцией и данью.

После смерти Олега на княжение пришел Игорь, его жена Ольга, родившаяся в варяжских землях, посетив Константинополь в 50-х годах Х века, была крещена, её сын Святослав всё ещё был язычником, и только при внуке Ольги - Владимире, который был прозван Красно Солнышко, христианство приняло статус государственной религии.

Таким образом, Киевская Русь окончательно сформировалось к Х веку, к этому же времени относится наивысший экономический и культурный расцвет государства.

Искусство Киевской Руси сформировалось на основе слияния двух традиций: древнейшей - языческой и новой Христианской. К моменту принятия Христианства на Руси уже сформировалось своё самобытное искусство, солнечное, радостное, исключительно светское. Поэтому несколько ортодоксальная византийская духовная традиция в сочетании с уже сложившимся русским искусством и дала такой необычный для Европы синтез религиозного и светского искусства, исполненного огромной жизнеутверждающей силы.

С принятием Христианства древнерусская культура ОБОГАТИЛАСЬ ВИЗАНТИЙСКИМИ культурными традициями, архитектурными приемами, опытом монументального и станкового живописного искусства. Так, в частности древнерусские мастера переняли у византийцев искусство иконописи, фресковой живописи, культовые сооружения возводились на основе крестово-купольного типа храма.

При Ярославе Мудром в честь победы над печенегами был построен собор Святой Софии, по мотивам Софии Константинопольской, украшенная росписями и мозаиками. Возводить и украшать храм помогали византийские мастера. Вслед за Киевом Софийские соборы появились в Новгороде и Полоцке. В характере росписей, трактовке образов действующих лиц сюжета, лепке формы, решению фигур ясно просматриваются влияния византийской художественной традиции.

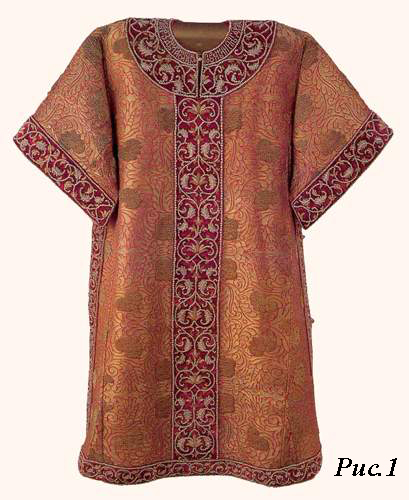

Влиянию византийского искусства подверглось и декоративно-прикладное искусство, в частности - КОСТЮМ. Наблюдая древнерусские фрески, повествующие о жизни властителей или святых, четко просматриваются эти влияния. Это, прежде всего, многослойность, монументальность и сдержанность цветовой гаммы.

Костюм, несмотря на свою самобытность, ощутил на себе влияние не только византийского костюма, но также и форм западно-европейских одежд. Как уже говорилось выше, юго-восточная славянские города находились на перекрёстках оживленных торговых путей и русские торговцы время от времени посещали северо-европейские земли, перенимая не только опыт возделывания материалов, но и манеру изготовления и ношения одежд. В Западной Европе в это время преобладали тяжёлые суконные ткани и соответствующие им монументальные статичные одежды.

Огромное влияние на формирование русских одежд оказали также климатические условия России. Суровый, холодный климат северных земель, долгая зима, сравнительно короткое, прохладное лето - обусловил появление закрытых, тёплых одежд.

Почти все русские одежды этого периода были накладными. Они имели спереди лишь небольшой разрез. Русские люди почти не носили драпирующихся одежд, а в народе они отсутствовали полностью. Будучи длиннополыми, русские одежды даже в княжеской среде все-таки не достигали такой длины, как в Византии. Сословные различия проявлялись лишь в качестве тканей, из которых были сшиты костюмы.

Древняя Русь - страна , где основным занятием населения было землепашество и скотоводство, поэтому изготовлялись в основном льняные ткани и шерсть. Лён мог быть различной выработки - от тончайших полотен до грубого холста.

Ткани вырабатывались в домашних условиях и в артелях ткачами, наиболее дорогие ткани были привозными. Домотканая шерсть (ДОМОТКАНИНА) была грубой выделки и называлась СЕРМЯГОЙ. Она шла на крестьянские одежды, а также на нижние и домашние одежды посадских людей и бояр.

Ткани значительно различались по качеству. Для создания одежды использовали КРАШЕНИНУ - все гладкоокрашенные ткани, а также ПЕСТРЯДЬ - ткани, полученные переплетением нитей разного цвета, а также НАБОЙКУ - ткани с нанесенным на поверхность печатным рисунком.

Для изготовления верхней, торжественной и нарядной одежды боярства использовали ПАВОЛОК - привозные ткани. Среди них самыми драгоценными были АЛТАБАС, АКСАМИТ - ткань из шёлка и пряденой золотой нити, похожая на парчу, поверхность которой была заполнена узором, который создавался петельками из золотых нитей. Излюбленными тканями были КАМКА и ТАФТА - ткани из шелковых нитей. КАМКА - гладкоокрашенная ткань узорная ткань, рисунок на которой получен путем различного переплетения нитей. ТАФТА - шелковая ткань полотняного переплетения из очень туго скрученных нитей основы и утка, благодаря чему материал получался очень плотный, жесткий с характерным шуршаньем, ”хрусткий”, как говорили в старину. Широко применялся РЫТЫЙ ( с тиснённым рисунком) и ЗОЛОТНЫЙ бархат (шитый золотыми нитками.

Русские одежды обычно украшались различными отделками- цветными кантами, вышивкой, мехом.

Крестьяне и посадский люд свою одежду украшали мехом зайца, белки, лисы, часто использовали овчину, бояре использовали более ценный мех - соболя, куницу, бобра, выдру.

Для вышивок использовали цветные нитки: крестьяне и посадский люд - шерсть, бояре - шёлк. Кроме этих нитей очень популярны были вышивки КАНИТЕЛЬЮ - кручёной золотой или серебряной нитью, БИТЬЮ - расплющенной серебряной проволочкой, прикреплённой на ткань по нанесённому рисунку при помощи простой нитки (золотное шитьё). Костюмы украшали жемчугом: САЖЕНЫМ - когда каждая бусина пришивалась отдельно и ПОДНИЗЯМИ - низанными жемчужными нитями, имевшими вид кружева.

Цветовая гамма одежд была самой разнообразной, несмотря на то, что красили в основном растительными красителями. Излюбленными цветами были золотисто-коричневые, различные оттенки красного - червлёные, багряные; сине-голубые цвета - лазоревые и зелёные.

ИДЕАЛ КРАСОТЫ на Руси предполагал статную фигуру, гордую осанку, плавную, неторопливую походку, которая подчеркивалась костюмом.

ЖЕНЩИНЫ должны были быть белы лицом, румяны, чернобровы, иметь длинные волосы, заплетенные в одну косу низко на затылке. Замужние женщины должны были скрывать волосы под головными уборами даже дома. Девушки могли носить открытые волосы, повязанные над лбом лентой.

МУЖЧИНЫ должны были иметь окладистую бороду от виска до виска и усы. Волосы стригли “в скобку” - типа каре, или “в кружок” - ровным полукругом.

С древнейших времён на Руси развивалось ювелирное дело, достигшее к Х веку небывалых высот, не только в сфере производства украшений, но и в изготовлении драгоценного оружия и предметов утвари.

Костюм обязательно дополнялся украшениями - гривнами, серьгами, перстнями, которые выполнялись в различных ювелирных техниках - филиграни, ковки, эмали, черни.

Вывод. На формирование древнерусского костюма оказал влияние в большей степени костюм Византии, а также Западной Европы, климатические условия, уровни развития ткацкого и отделочного производства.

ИТАК, рассмотрев, каким образом, под влиянием каких факторов сформировался костюм Древней Руси, необходимо рассмотреть ТРАДИЦИИ НОШЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО КОСТЮМА, а прежде рассмотрим какие способы одевания и виды ношения одежд существовали в костюме Западной Европы и Византии то время.

По виду ношения детали костюма подразделяются на ПЛЕЧЕВЫЕ и ПОЯСНЫЕ - в зависимости от точек опоры, соприкосновения костюма и фигуры.

По способу одевания одежды подразделяются на НАКЛАДНЫЕ, одеваемые через голову, и РАСПАШНЫЕ - имеющие сквозную застёжку спереди.

ТРАДИЦИЯ НОШЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО КОСТЮМА.

Изучая иллюстративный материал можно видеть, что НА РУСИ бытовал НАКЛАДНОЙ способ ношения костюма, в отличие от костюма соседей кочевников, где применялся распашной способ ношения. Это объясняется функциональными соображениями: кочевники большую часть жизни проводили в седле и для удобства пользования одежда разрезалась спереди, то есть была распашной.

Характерными чертами мужского и женского древнерусского костюма становятся статичность и простота силуэта, многослойность. Костюм не выявлял форму тела, был свободным, но не очень широким. Одежды, как уже говорилось были длиннополыми.

Основой мужского костюма была рубаха. В народе обычно носили одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха была прямого кроя немного расширенной к низу при помощи вшитых в бока клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевали зарукавья (прототип будущих манжет) – неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.

Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром.

Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая или оторачивая тканью контрастного цвета.

В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье – закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.

Дополнением к мужскому костюму помимо воротника-ожерелья, и зарукавья, служил мешочек-кошелек – калита, который подвешивали к поясу.

Верхней одеждой служила cвиma – одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем середины голени. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом.

Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную или округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие, концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали на оба плеча и застегивали спереди под подбородком.

В качестве верхней одежды применяли ЕПАНЧУ.

ЕПАНЧА - распашная широкая просторная одежда типа плаща, без рукавов, часто с капюшоном. ЕПАНЧА, в отличие от аналогичной нарядной одежды корзно, застёгивалась под подбородком. ЕПАНЧУ шили из войлока и сукна и носили как дорожную одежду или дождевик. ЕПАНЧУ предварительно пропитывали олифой, чтобы она лучше защищала от влаги.

Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты – неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке – гашнике, который завязывался вокруг талии.

Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ – холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани. Лапти привязывали к ноге завязками – оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.

Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.

Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, недоходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась - через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали.

Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили куяк – кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.

Голову воина защищал ШЛЕМ (ШОЛОМ), к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка БАРМИЦА, спадающая на плечи и спину и застёгивающаяся под подбородком.

Истинно русской была форма шлема “луковица”.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.

Основой женского костюма являлась рубаха, отличавшаяся от мужской только большей длиной (доходила до ступней).

Плечевая часть женской рубахи также оформлялась ожерельем.

Поверх рубахи замужние женщины обычно носили поневу – юбку, запахнутую вокруг фигуры. Эта юбка состояла из трех сшитых, или распашных полотнищ и крепилась вокруг талии шнуром – гашником. Поневу часто шили из пестрых тканей.

Обычным костюмом девушек была холщовая одежда – запона – прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы.

Запона по бокам не сшивалась, одевалась поверх рубахи и была короче неё. Запону всегда подпоясывали.

По праздникам поверх поневы или запоны надевали нарядную одежду – навершник, обычно из дорогой ткани с вышивкой. Эта одежда имела вид туники, была длинной и довольно широкой, с короткими широкими рукавами. Навершник не подпоясывали и тем самым придавали женской фигуре статичность и монументальность.

В течение длительного периода на Руси складывалась традиция, согласно которой замужние женщины должны были скрывать волосы. С открытыми волосами могли ходить лишь незамужние. Девушки на голову надевали венец – обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью. Венец мог иметь зубцы – треугольные или четырехугольные. Венец, у которого была приподнята передняя часть, назывался очельем.

Замужние женщины закрывали волосы плотно прилегающим чепцом – повойником, который состоял из донышка и околыша, стянутого на затылке. Поверх него обычно надевали платок, сложенный в виде треугольника, так называемый убрус.

Знатные женщины поверх убруса надевали шапки из дорогой ткани . Эти шапки внешне ничем не отличались от мужских. Они имели вид невысокого колпака с околышем или меховой оторочкой.

Основными предметами украшения были перстни, браслеты, бусы, серьги, колты (височные кольца, прикрепленные к женскому головному убору).

Постепенно Русь, объединенная стараниями Владимира и Ярослава, распалась на отдельные, зачастую враждующие между собой княжества. В середине XII века, во время княжения Ивана Калиты на Руси уже было порядка 250 княжеств, которые продолжали дробиться между наследниками. Ослабленное и раздробленное государство стало легкой добычей монголов, орды которых начали покорение русских земель, и уже к середине XIII века кочевники завоевали практически все русские земли. Выжженная, разграбленная Русь вынуждена была подчиниться врагам. В истории России началась долгая эпоха, которая характеризуется старинным понятием “иго” (ярмо).

|

|

человек и мода |

Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды.Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера,образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этогослова понимается господство в определенное время в определенной среде техили иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни,обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — идовольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формыодежды и называют модой. История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма,однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение модыкак социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднегосредневековья, а точнее, концом XIV — началом XV столетия. Именно в этовремя процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды:костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным илирегиональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы;в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые оченьбыстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотажподражания. Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды,вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнеесоответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощьюименно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей,осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление осамом себе. Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражаяобщественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развитияпроизводительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные инаучные достижения, привычки и психологию современного человека, егопредставления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваютсяпараллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определеннойисторической эпохи, пережи- ' вая вместе с ним все этапы эволюции:зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, ужеизжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой. Открыв для себя значение одежды как средства защиты от неблагоприятныхвоздействий природы, человек начал размышлять об ее эстетической функции.Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественноемировоззрение и который стал средством зримого воплощения определенныхпредставлений о самом костюме и обо всем мире в целом. Каждая эпоха создает свой собственный идеал красоты: от драпированныхантичных — до пышных, парадных фламандских и предельно лаконичных,«минимальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одеждаподчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта кустановленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции кпреувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимостьподчеркнуть важность и значение общественного положения человека требовалаот создателя одежды искуcственного увеличения объемов. Так появилиськринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности,поэтому носили корсеты, которые пропорционально удлиняли фигуру иукорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сначалана подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфаили израсходованного материала свидетельствовала о принадлежности человекак определенной социальной группе. Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех формпроявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новыеформы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этимсвязана деятельность дизайнера — модельера. Правда, раньше художников,причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастерапо кружеву, вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей;портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга,которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей. Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов.Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна —лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменениемодных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний обизменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм,который складывался и утверждался веками.

Говоря о дизайне костюма, мы прежде всего имеем в виду создание моды.Слово «мода» произошло от латинского «modus», что переводится как мера,образ, способ, правило, предписание. Под модой в самом широком смысле этогослова понимается господство в определенное время в определенной среде техили иных вкусов в отношении различных внешних форм культуры: стиля жизни,обычаев и привычек поведения, автомашин, предметов быта, одежды, — идовольно частая смена этих вкусов. Чаще всего именно сменяемость формыодежды и называют модой. История моды неразрывно связана с историей развития самого костюма,однако между ними нельзя ставить знак равенства, так как возникновение модыкак социального явления искусствоведы датируют только эпохой позднегосредневековья, а точнее, концом XIV — началом XV столетия. Именно в этовремя процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды:костюм становится явлением общеевропейским, а не национальным илирегиональным, как это было раньше; сравнительно часто сменяются его формы;в одежде появляются многочисленные причудливые новинки, которые оченьбыстро становятся всеобщим увлечением, т. е. общество охватывает ажиотажподражания. Подражание служит, таким образом, необходимой предпосылкой моды,вскрывая при этом ее противоречие. Человек приемлет моду, старается точнеесоответствовать ее образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощьюименно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей,осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление осамом себе. Каждая мода так или иначе является зеркалом своего времени, отражаяобщественно-политическую жизнь общества, уровень и характер развитияпроизводительных сил, наиболее яркие события эпохи, важнейшие культурные инаучные достижения, привычки и психологию современного человека, егопредставления об эстетическом идеале. Формы костюма всегда развиваютсяпараллельно с развитием общего стиля в искусстве и архитектуре определеннойисторической эпохи, пережи- ' вая вместе с ним все этапы эволюции:зарождение, расцвет и угасание, причем с момента «умирания» старой, ужеизжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой. Открыв для себя значение одежды как средства защиты от неблагоприятныхвоздействий природы, человек начал размышлять об ее эстетической функции.Это один из тех объектов, в котором можно выразить свое художественноемировоззрение и который стал средством зримого воплощения определенныхпредставлений о самом костюме и обо всем мире в целом. Каждая эпоха создает свой собственный идеал красоты: от драпированныхантичных — до пышных, парадных фламандских и предельно лаконичных,«минимальных» форм костюма сегодняшнего дня. Во все времена одеждаподчеркивала или скрывала те или иные части тела для приближения силуэта кустановленному образцу. Чаще всего в истории одежды наблюдались тенденции кпреувеличению действительных пропорций фигуры. Например, необходимостьподчеркнуть важность и значение общественного положения человека требовалаот создателя одежды искуcственного увеличения объемов. Так появилиськринолины. В разные периоды тонкая талия считалась признаком женственности,поэтому носили корсеты, которые пропорционально удлиняли фигуру иукорачивали ноги. Это обстоятельство стало причиной ношения обуви сначалана подставках, затем на каблуках. В некоторые эпохи длина одежды, шлейфаили израсходованного материала свидетельствовала о принадлежности человекак определенной социальной группе. Постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех формпроявления культуры, заставляло создателей одежды беспрерывно искать новыеформы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этимсвязана деятельность дизайнера — модельера. Правда, раньше художников,причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастерапо кружеву, вышивке; ремесленники, работающие над рисунками тканей;портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга,которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей. Для нашего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов.Признаком процесса развития моды является их сезонная сменяемость: весна —лето и осень — зима. В связи с этим мы наблюдаем стремительное изменениемодных тенденций, образование новых форм в одежде. Источником знаний обизменении форм и конструкций служит прежде всего исторический костюм,который складывался и утверждался веками.

|

|

Процитировано 1 раз

Венецианский карнавал масок |

|

|

Процитировано 3 раз

Византийская куртизантка-императрица. |

После распада Римской империи Византия надолго стала центром культурной жизни Европпы.

Судя по сохранившимся сведениям, византийские женщины лёгкого поведения (эти вечные законодательницы моды) игнорировали рассуждения христианской церкви, что что лучшее украшение женщины - добродетель, и одевались весьма фривольно: кокетливая причёска, призывно большое декольте, дающее исчерпывающую информацию о его "содержимом", полупрозрачная, плотно облигающая плавные изгибы женского тела туника и т.д. Всё полно жизненной правды и естественных желаний, всё созданно для того, что бы завлекать.

... Об этом главном женском оружии никогда не забывала бывшая проститутка, ставшая знаменитой византийской императрицей, супругой Юстиана Великого, Феодора (500-548 гг.)

Как говорится, "из грязи в князи").

После распада Римской империи Византия надолго стала центром культурной жизни Европпы.

Судя по сохранившимся сведениям, византийские женщины лёгкого поведения (эти вечные законодательницы моды) игнорировали рассуждения христианской церкви, что что лучшее украшение женщины - добродетель, и одевались весьма фривольно: кокетливая причёска, призывно большое декольте, дающее исчерпывающую информацию о его "содержимом", полупрозрачная, плотно облигающая плавные изгибы женского тела туника и т.д. Всё полно жизненной правды и естественных желаний, всё созданно для того, что бы завлекать.

... Об этом главном женском оружии никогда не забывала бывшая проститутка, ставшая знаменитой византийской императрицей, супругой Юстиана Великого, Феодора (500-548 гг.)

Как говорится, "из грязи в князи").

|

|

Румыния |

|

|

Процитировано 2 раз

Барокко в одежде |

В период правления Людовика XIV все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия. Начиная с этого момента можно говорить о мировой моде.Для искусства XVII столетия характерен общий художественный стиль барокко. Его основные черты — монументальность, декоративность, парадность, пышность. Наиболее подходящим, определяющим словом для стиля одежды является помпезность. Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Шелк и кружево оттесняют бархат и металл. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками.Стиль одежды мужского костюма находится под влиянием военизации. Он наследует черты стройной подтянутости и военной выправки. Основной ассортимент мужской одежды: белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головной убор.Мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Она играла важную роль в декоративном решении костюма, просматриваясь в прорезах рукавов, между полами колета. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом.Колет был короткий, мягкой прилегающей формы. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу его полы расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор — костюм короля и высшей знати. Прилегающая, расширенная книзу с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. В крое впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с ним по покрою и силуэту, но короче и другого цвета.С жюстокором носят кюлоты — узкие до коленей штаны из бархата, шелка или шерсти, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. В кюлотах также делали прорезные карманы.Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки, или с рукавами на яркой теплой подкладке.В основе женского костюма остается костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с большими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего платья котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно.В этот период появляется такое модное веяние, как использование мушек. Этими маленькими черными наклейками украшали лицо. Кроме того, необходимой принадлежностью каждой дамы были перчатки, веер, ювелирные украшения, зонтик и муфта, которую носили на шнуре.Женские прически на протяжении столетия менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.Мужчины носили мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, которые постепенно приобрели треугольную форму.Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.

В период правления Людовика XIV все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия. Начиная с этого момента можно говорить о мировой моде.Для искусства XVII столетия характерен общий художественный стиль барокко. Его основные черты — монументальность, декоративность, парадность, пышность. Наиболее подходящим, определяющим словом для стиля одежды является помпезность. Вся она соответствует общему стремлению эпохи выглядеть формально достойно, пышно и величественно. Шелк и кружево оттесняют бархат и металл. Костюм становится очень сложным, декоративным. Он переполнен кружевами, шнурами, вышивками, лентами и разными другими отделками.Стиль одежды мужского костюма находится под влиянием военизации. Он наследует черты стройной подтянутости и военной выправки. Основной ассортимент мужской одежды: белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головной убор.Мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды. Она играла важную роль в декоративном решении костюма, просматриваясь в прорезах рукавов, между полами колета. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом.Колет был короткий, мягкой прилегающей формы. Сверху он застегивался на несколько пуговиц, книзу его полы расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор — костюм короля и высшей знати. Прилегающая, расширенная книзу с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. В крое впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под жюстокор надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с ним по покрою и силуэту, но короче и другого цвета.С жюстокором носят кюлоты — узкие до коленей штаны из бархата, шелка или шерсти, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. В кюлотах также делали прорезные карманы.Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки, или с рукавами на яркой теплой подкладке.В основе женского костюма остается костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок.Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с большими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего платья котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно.В этот период появляется такое модное веяние, как использование мушек. Этими маленькими черными наклейками украшали лицо. Кроме того, необходимой принадлежностью каждой дамы были перчатки, веер, ювелирные украшения, зонтик и муфта, которую носили на шнуре.Женские прически на протяжении столетия менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.Мужчины носили мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, которые постепенно приобрели треугольную форму.Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Язык веера |

|

|

Процитировано 1 раз

"Карнавал мод" |

Буйным формотворчеством как в конструктивном (именно тогда были созданы основные формы европейского платья), так и в декоративном отношении эти моды поражали воображение.

Бургундский двор — один из богатейших в Европе.

Моды бургундского двора — эталон красоты и изящества.

Моды периода XIV — XV вв. носят название придворных бургундских мод.

«Карнавалом мод» называют этот период в истории костюма, учитывая частую смену костюмов при французском дворе.

Никогда еще народы Запада не одевались столь причудливо.

Вычурность, удлиненность силуэта, изысканность линий — характерные черты бургундских мод.

В период позднего средневековья существовало классовое различие в одежде.

Понятно, что многообразие форм, пестрота тканей, экстравагантность, отделка костюма зубцами и бубенцами — привилегия богатого бюргерства и феодалов.

Вычурность змеящихся лентообразных обрамлений, с зубчиками и фестонами по краю украшения не только светского платья мужского и женского, но и доспехов рыцарей.

Избыточная нарядность, причудливые формы головных уборов, но и это готическим модникам казалось недостаточно нарядным.

Они заявляют о себе звоном бубенчиков-колокольчиков.

Ими обвешивают оплечья, одежду, головные уборы и обувь.

Буйным формотворчеством как в конструктивном (именно тогда были созданы основные формы европейского платья), так и в декоративном отношении эти моды поражали воображение.

Бургундский двор — один из богатейших в Европе.

Моды бургундского двора — эталон красоты и изящества.

Моды периода XIV — XV вв. носят название придворных бургундских мод.

«Карнавалом мод» называют этот период в истории костюма, учитывая частую смену костюмов при французском дворе.

Никогда еще народы Запада не одевались столь причудливо.

Вычурность, удлиненность силуэта, изысканность линий — характерные черты бургундских мод.

В период позднего средневековья существовало классовое различие в одежде.

Понятно, что многообразие форм, пестрота тканей, экстравагантность, отделка костюма зубцами и бубенцами — привилегия богатого бюргерства и феодалов.

Вычурность змеящихся лентообразных обрамлений, с зубчиками и фестонами по краю украшения не только светского платья мужского и женского, но и доспехов рыцарей.

Избыточная нарядность, причудливые формы головных уборов, но и это готическим модникам казалось недостаточно нарядным.

Они заявляют о себе звоном бубенчиков-колокольчиков.

Ими обвешивают оплечья, одежду, головные уборы и обувь.

|

|

Габриэль "Коко" Шанель, да здравствуют женщины-модельеры |

Родилась в Сомюре (западная Франция) 19 августа 1883. При помощи богатых поклонников «Коко» (как ее прозвали) в 1910 купила шляпную мастерскую в Париже, превратив ее в модный салон. В 1913 открыла ателье в курортном городке Довилль, на севере страны, а чуть позже — на юго-западе, в Биаррице. После этого ее деятельности сопутствовал шумный успех.

В 1920-х годах она противопоставила вычурной «корсетной» роскоши довоенной «прекрасной эпохи» более практичные, естественные и не стесняющие движений модели одежды, создающие новый образ «девушки из толпы», великолепно сочетающийся с тогдашним «стилем гарсон» (предполагающим короткую женскую стрижку). Она предлагала клиенткам сравнительно простые костюмы и платья (в том числе знаменитое «маленькое черное платье от Шанель»), прямые юбки с карманами или немнущиеся юбки-плиссе, ввела в широкий обиход свитера и пуловеры, а также изделия из джерси. Сперва достаточно скромные декоративные вставки (особо характерные для ее туник «три четверти», расшитых искусственным жемчугом и соломкой) значительно усложнились с 1932, когда «Мадемуазель» (как ее тоже именовали) показала коллекцию драгоценностей по рисункам П.Ириба, а вскоре — платья из ткани ламэ, сверкающие, словно «слитки золота». Отныне она постоянно использовала кружева, ленты, тюль, пышные подолы, не отрицая, но дополняя свой ранний, более деловой — как бы «дневной» — стиль вечерним «карнавалом».

В ее модных шоу усилился тематический элемент, способствовавший превращению подиума в подобие театральных подмостков. Она к тому же все активнее выступала в сфере зрелищных искусств как таковых, создавая костюмы для сцены (Царь Эдип Ж.Кокто, 1937; и др.) и для голлливудских звезд. Попутно разрабатывала и свою линию духов, самым знаменитым из которых стал созданный в 1922 «Шанель № 5».

Вновь заставила о себе говорить в 1954, продемонстрировав скромно-элегантный твидовый костюм с цветной тесьмой, ставший одной из первых базовых моделей высококлассного готового платья.

Умерла Г.Шаньель в Париже 10 января 1971.

|

|

Кристиан Диор |

КРИСТИАН ДИОР (1905-1957 гг.) - французский кутюрье, родился в г.Гранвилль в Нормандии. Учился в дипломатической академии в Париже. В 1928 г. открыл художественную галерею. Разорившись, был вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя эскизы шляп (с 1935 г.). В 1938 г. устроился на работу в Дом высокой моды "Робер Пиге". в начале Второй мирвой войны служил в армии, затем демобилизовался и поступил закройщиком в Дом Л.Лелонга (1942-1946 гг.). В 1946 г. на средства текстильного магазина М.Буссака открыл Дом высокой моды под собственным именемПервый показ коллекции Диора 12 февраля 1947 г. произвёл сенсацию, положив начало стилю "НЬЮ ЛУК" в послевоенной моде (1947-1958 гг.). Диор создал новый образ, вернув в моду женственность и элегантность. К.Диор стал законодателем моды 1950-х гг., каждый сезон предлогая новый силуэт.Диор создал огромную империю моды, внедрив в 1949 г. систему лицензирования. В 1948 г. был открыт "малый бутик", в 1955 г. - "гранд бутик", в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья продавались и аксессуары для Дома.После смерти Диора в 1957 г. Дом возглавил его ассистент И.СЕН-ЛОРАН. С 1961 г. арт-директором был М.Боан, в 1989 г. его сменил Дж.Ферре, с 1997 г. женские коллекции создаёт ДЖ.ГОЛЬЯНО. С 1967 г. Дм "Кристиана Диора" выпускает коллекции женской одежды прет-а-порте, с 1970 г. - коллекции мужской одежды, с 1973 г. - коллекции одежды из меха.Первая коллекция "от кутюр" из меха появилась в 1957 г.Хотелось бы заметить интересную особенность творчества Диора. Этот великий кутюрье не знал технологии обработки изделия, но при этом создавал потрясающие коллекции. В основном он работал путём муляжа, наколки, т.е. по эскизу из полотна ткани накалывал изделие на маникен или на модель.... но у него ещё были потрясающие закройщики)К концу жизни Диора Дом моды включал в себя 5 корпусов и более 200 мастерских!

КРИСТИАН ДИОР (1905-1957 гг.) - французский кутюрье, родился в г.Гранвилль в Нормандии. Учился в дипломатической академии в Париже. В 1928 г. открыл художественную галерею. Разорившись, был вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя эскизы шляп (с 1935 г.). В 1938 г. устроился на работу в Дом высокой моды "Робер Пиге". в начале Второй мирвой войны служил в армии, затем демобилизовался и поступил закройщиком в Дом Л.Лелонга (1942-1946 гг.). В 1946 г. на средства текстильного магазина М.Буссака открыл Дом высокой моды под собственным именемПервый показ коллекции Диора 12 февраля 1947 г. произвёл сенсацию, положив начало стилю "НЬЮ ЛУК" в послевоенной моде (1947-1958 гг.). Диор создал новый образ, вернув в моду женственность и элегантность. К.Диор стал законодателем моды 1950-х гг., каждый сезон предлогая новый силуэт.Диор создал огромную империю моды, внедрив в 1949 г. систему лицензирования. В 1948 г. был открыт "малый бутик", в 1955 г. - "гранд бутик", в котором помимо парфюмерии, обуви, перчаток, шляп, белья продавались и аксессуары для Дома.После смерти Диора в 1957 г. Дом возглавил его ассистент И.СЕН-ЛОРАН. С 1961 г. арт-директором был М.Боан, в 1989 г. его сменил Дж.Ферре, с 1997 г. женские коллекции создаёт ДЖ.ГОЛЬЯНО. С 1967 г. Дм "Кристиана Диора" выпускает коллекции женской одежды прет-а-порте, с 1970 г. - коллекции мужской одежды, с 1973 г. - коллекции одежды из меха.Первая коллекция "от кутюр" из меха появилась в 1957 г.Хотелось бы заметить интересную особенность творчества Диора. Этот великий кутюрье не знал технологии обработки изделия, но при этом создавал потрясающие коллекции. В основном он работал путём муляжа, наколки, т.е. по эскизу из полотна ткани накалывал изделие на маникен или на модель.... но у него ещё были потрясающие закройщики)К концу жизни Диора Дом моды включал в себя 5 корпусов и более 200 мастерских!

|

|

...Эмо... |

Почти никто не любит эмо, кроме их самих! И я в том числе! Более того - я их не понимаю! но каждый живёт со своими тараканами в голове... И всё-таки интересно, что они из себя представляют.В общей массе людей эмо разлечить достаточно легко, но всёё-таки, какие особенности присуще этому стилю и этим людям?СТИЛЬ ЭМОЭмо- эмоциональный.Наш сайт посвящен молодежи, которая предпочетают стиль эмо. Мы предлагаем статьи о музыке, одежде и стиле эмо. Присоединяйся к нам, общайся, знакомься, находи единомышленников в свом городе. Молодежь в стиле эмо предпочитает особый стиль, который выделяет их среди других субкультур. Они носят черный цвет в сочетании с розовым, или другим ярким цветом. Классическая одежда эмо, это одежда в черно-розовой гамме, где узоры так же двухцветные. Различные повязки на руках и запястьях, пояса с железными бляшками, перчатки без пальцев, рюкзак с различными значками Эмо. Среди эмо вы можете увидеть парня в узких джинсах, но так же можете встретить молодежь эмо которые предпочитают носить много железных заклепок на джинсах. Браслеты на руках с черепами, ногти черного или серебристого цвета.Макияж распространен как у девушек так и парней, эмо-макияж это подводка глаз черным карандашом, но не сильно обильно.Прически не делятся на женские и мужские, вы часто можете увидеть одинаковые стильные прически как у парней так и у девушек. Челка прикрывает один глаз, черный или темно-каштановый цвет волос. Укладка или отсутствие её, все это дает свободу в выборе индивидуальности, при этом дает четко понять что вы видите перед собой настоящего Эмо.История развития эмо в конце 1983 года распался Minor Threat и полная жизнь Вашингтонской хардкор-панковской сцены стала терять запал и свежие идеи. Последний диск Minor Threat “Salad Days” вышедший в 1984 году стал завершающим в жизни вашингтонского хардкора. Все группы страны начали искать что то новое в различных направлениях, экспериментировать и пробовать что то новое оригинальное. DRI и Bad Brains начали играть легкий метал, 7Seconds ушли в U2 джангл-альтернатив и т.д. Вашингтонский стиль стал изменяться ближе к мелодичному року с панковской чувствительностью.В 1984 году вышел в свет альбом “Zen Arcade” группы Husker Du из Миннеаполиса, этот альбом продемонстрировал новый сочный звук, который сочетал в себе мягкую, негативную вокальную подачу и средние гитары с замедленными роковыми темпами и мягким хаотичным написанием песен.Весной 1984 года сформировалась новая группа Rites Of Spring из бывших членов группы The Untouchables, Faith и Deadline. Эта новая группа сохранила панковскую скорость исполнения её бешенство и добавило в свое исполнение новую вокальную технику. Певец Guy Picciotto сохранил неистовый панковский стиль, время от времени добавляя личную лирику, эмоции и духовные искания. В кульминационных моментах голос вокалиста становился сиплым, похожим на девичий стон.Первая волна в Эмо Музыке пришлась на 1985 год. Лето 1985 года стал “Революционным летом”. В Вашингтоне появилось много групп с различным роковым звучанием, музыкальность, ориентированную на рок-темп, мелодичный вокал. Группы Gray Matter, Soulside, Ignition, Marginal Man, Fire Party, Rain, Shudder to Think и другие. Некоторые из групп сохранили в своем исполнении хардкоровое звучание с новыми элементами вокала, исключением можно считать Dag Nasty. Вокалист Minor Threat, Айен Маккей (Ian MacKaye), поет для группы Embrace, лирика группы эмоциональна и самоаналитична. В музыкальном плане группа пишет шумную музыку в среднем темпе, с большим числом гитарных поп-приемов. фирменный вокал Маккея отличается произношением с эмоциональной передачей. Но главная заслуга Айен Маккей это то что он стал основателем sXe движения, которое стало очень популярно в рядах эмокорщиков и хардкорщиков. Звучание этих групп стало известно как “классическое вашингтонское звучание”, часть звучания была названа “Эмо” как сокращение от “Эмоциональный”. После этого вашингтонские группы получили ярлык “Эмокор”.В 1986 году некоторые из групп стали акцентироваться на элементе “Эмо”. Первыми после Rites of Spring это сделали The Hated в Аннаполисе, потом появились Moss Icon. Именно они разбивают ЭМо-элементы до самого ядра и добавляют изощренной гитарной мелодии, с акцентом на громких и мягких переходах. Вокал так же всех покоряет, то взлетая до крика на пределе легких в кульминациях песен.В 90-х годах стиль преобретает известность в музыкальной среде и выделился в отдельную субкультуру и начали появляться новые подвиды этого стиля.-”Хардкор Сан-Диего” (появился в Сан-Диего в 1992 году) - смесь классического хардкора и Эмо.- “Скримо” - утяжеленный вариант Эмо, в нем больше криков и жесткости.- “Фрэнч Эмокор”- более мягкий и мелодичный вариант “скримо”Все перечисленные стили за исключением “Хардкора Сан-Диего” активно развиваются и по сей день. Широкому кругу слушателей Эмо стал известен в 1994 году после выхода в свет дебютного диска группы Sunny Day Real Estate “Diary”. Как раз в это время стали появляться новые группы, эмо стал попадать на радио и телевидение.В последнее время Эмо прочно держат свои позиции в молодежной культуре, появляется все больше успешных коммерческих проектов, например как The Used, Funeral For A Friend, но все они далеки от изначальных Эмо коллективов. Эмо стиль распространился не только в музыке но так же и в одежде. Появились так называемые Эмо-дети, которые носят одежду в черно-розовых тонах с двухцветными узорами и стилизованными значками. Как и в случаях с другими субкультурами, порой это превращается в дань моде и никак не связано с мировоззрением и музыкальными предпочтениями. Стиль Эмо отличается от изначального и совсем не похоже на sXe, diy, иногда они имеют смутное представление об источниках Эмо.

Почти никто не любит эмо, кроме их самих! И я в том числе! Более того - я их не понимаю! но каждый живёт со своими тараканами в голове... И всё-таки интересно, что они из себя представляют.В общей массе людей эмо разлечить достаточно легко, но всёё-таки, какие особенности присуще этому стилю и этим людям?СТИЛЬ ЭМОЭмо- эмоциональный.Наш сайт посвящен молодежи, которая предпочетают стиль эмо. Мы предлагаем статьи о музыке, одежде и стиле эмо. Присоединяйся к нам, общайся, знакомься, находи единомышленников в свом городе. Молодежь в стиле эмо предпочитает особый стиль, который выделяет их среди других субкультур. Они носят черный цвет в сочетании с розовым, или другим ярким цветом. Классическая одежда эмо, это одежда в черно-розовой гамме, где узоры так же двухцветные. Различные повязки на руках и запястьях, пояса с железными бляшками, перчатки без пальцев, рюкзак с различными значками Эмо. Среди эмо вы можете увидеть парня в узких джинсах, но так же можете встретить молодежь эмо которые предпочитают носить много железных заклепок на джинсах. Браслеты на руках с черепами, ногти черного или серебристого цвета.Макияж распространен как у девушек так и парней, эмо-макияж это подводка глаз черным карандашом, но не сильно обильно.Прически не делятся на женские и мужские, вы часто можете увидеть одинаковые стильные прически как у парней так и у девушек. Челка прикрывает один глаз, черный или темно-каштановый цвет волос. Укладка или отсутствие её, все это дает свободу в выборе индивидуальности, при этом дает четко понять что вы видите перед собой настоящего Эмо.История развития эмо в конце 1983 года распался Minor Threat и полная жизнь Вашингтонской хардкор-панковской сцены стала терять запал и свежие идеи. Последний диск Minor Threat “Salad Days” вышедший в 1984 году стал завершающим в жизни вашингтонского хардкора. Все группы страны начали искать что то новое в различных направлениях, экспериментировать и пробовать что то новое оригинальное. DRI и Bad Brains начали играть легкий метал, 7Seconds ушли в U2 джангл-альтернатив и т.д. Вашингтонский стиль стал изменяться ближе к мелодичному року с панковской чувствительностью.В 1984 году вышел в свет альбом “Zen Arcade” группы Husker Du из Миннеаполиса, этот альбом продемонстрировал новый сочный звук, который сочетал в себе мягкую, негативную вокальную подачу и средние гитары с замедленными роковыми темпами и мягким хаотичным написанием песен.Весной 1984 года сформировалась новая группа Rites Of Spring из бывших членов группы The Untouchables, Faith и Deadline. Эта новая группа сохранила панковскую скорость исполнения её бешенство и добавило в свое исполнение новую вокальную технику. Певец Guy Picciotto сохранил неистовый панковский стиль, время от времени добавляя личную лирику, эмоции и духовные искания. В кульминационных моментах голос вокалиста становился сиплым, похожим на девичий стон.Первая волна в Эмо Музыке пришлась на 1985 год. Лето 1985 года стал “Революционным летом”. В Вашингтоне появилось много групп с различным роковым звучанием, музыкальность, ориентированную на рок-темп, мелодичный вокал. Группы Gray Matter, Soulside, Ignition, Marginal Man, Fire Party, Rain, Shudder to Think и другие. Некоторые из групп сохранили в своем исполнении хардкоровое звучание с новыми элементами вокала, исключением можно считать Dag Nasty. Вокалист Minor Threat, Айен Маккей (Ian MacKaye), поет для группы Embrace, лирика группы эмоциональна и самоаналитична. В музыкальном плане группа пишет шумную музыку в среднем темпе, с большим числом гитарных поп-приемов. фирменный вокал Маккея отличается произношением с эмоциональной передачей. Но главная заслуга Айен Маккей это то что он стал основателем sXe движения, которое стало очень популярно в рядах эмокорщиков и хардкорщиков. Звучание этих групп стало известно как “классическое вашингтонское звучание”, часть звучания была названа “Эмо” как сокращение от “Эмоциональный”. После этого вашингтонские группы получили ярлык “Эмокор”.В 1986 году некоторые из групп стали акцентироваться на элементе “Эмо”. Первыми после Rites of Spring это сделали The Hated в Аннаполисе, потом появились Moss Icon. Именно они разбивают ЭМо-элементы до самого ядра и добавляют изощренной гитарной мелодии, с акцентом на громких и мягких переходах. Вокал так же всех покоряет, то взлетая до крика на пределе легких в кульминациях песен.В 90-х годах стиль преобретает известность в музыкальной среде и выделился в отдельную субкультуру и начали появляться новые подвиды этого стиля.-”Хардкор Сан-Диего” (появился в Сан-Диего в 1992 году) - смесь классического хардкора и Эмо.- “Скримо” - утяжеленный вариант Эмо, в нем больше криков и жесткости.- “Фрэнч Эмокор”- более мягкий и мелодичный вариант “скримо”Все перечисленные стили за исключением “Хардкора Сан-Диего” активно развиваются и по сей день. Широкому кругу слушателей Эмо стал известен в 1994 году после выхода в свет дебютного диска группы Sunny Day Real Estate “Diary”. Как раз в это время стали появляться новые группы, эмо стал попадать на радио и телевидение.В последнее время Эмо прочно держат свои позиции в молодежной культуре, появляется все больше успешных коммерческих проектов, например как The Used, Funeral For A Friend, но все они далеки от изначальных Эмо коллективов. Эмо стиль распространился не только в музыке но так же и в одежде. Появились так называемые Эмо-дети, которые носят одежду в черно-розовых тонах с двухцветными узорами и стилизованными значками. Как и в случаях с другими субкультурами, порой это превращается в дань моде и никак не связано с мировоззрением и музыкальными предпочтениями. Стиль Эмо отличается от изначального и совсем не похоже на sXe, diy, иногда они имеют смутное представление об источниках Эмо.

|

|

ЖИВЫЕ ОРНАМЕНТЫ КЕЛЬТОВ |

...Тонкие линии переплетаются, удивительным образом переходя из одной фигуры в другую. И нет им конца, и нет им начала. Только начинаешь вглядываться в замысловатый узор, как невольно попадаешь в иной мир, где царят совершенно другие законы: фантастические птицы встречаются с драконами, сказочные деревья соседствуют с веселыми дельфинами. И этот иной мир создает тонкое ощущение таинственности, загадки, которую очень хочется разгадать и нести в себе как залог связи между прошлым и настоящим, между реальным и нереальным...Это все — о кельтских орнаментах. В них много поэтического, в них много, на первый взгляд, детского и наивного, но если приглядеться — как все тонко и изящно, рассчитано до мельчайших деталей, как точны образы, и как мудро выстраиваются эти образы в определенную систему.Историки и искусствоведы давно пытаются определить корни кельтского искусства. Существует множество гипотез о происхождении кельтов, но нельзя не заметить очевидную связь кельтских орнаментов с орнаментами восточных стран (Индии, Тибета) и с узорами славянскими. Что это — случайность или закономерность? Следы ли это одного народа, пронесшего свою культуру через огромные расстояния, или простое совпадение? Хочется верить, что не совпадение. Хочется верить, что древние люди, назовем ли мы их ариями или как-то по-другому, в разных формах пытались донести простые, универсальные знания, мудрость, истинную для всех.Древние кельты верили, что человеческий дух является частицей мирового Духа. Что через множество жизней, смертей и возрождений человек проходит путь к божественному совершенству. Каждый путь — особенный, каждый путь — неповторимое переплетение событий, судеб, испытаний и преодолений. Кельтские орнаменты — это символические карты Пути. Законы кельтов строго запрещали совершенствовать или менять ключевые детали орнаментов, считая, что их дали боги. Но, с другой стороны, это не мешало проявлять мастерам врожденный дар творчества.Каждый орнамент составлен из отдельных узлов. Каждый узел создается из отдельной нити — нити жизни. Нить жизни, нить орнамента нигде не прерывается, она переходит из одного элемента в другой, а потом, через множество переплетений, возвращается обратно. Это символ непрерывности и связи всех вещей во вселенной.И не случайно один из самых древних кельтских символов — это ЛАБИРИНТ (Рис.1) , символическое отображение человеческого пути. Кельтские лабиринты ведут к центру — духовному началу, которое присутствует во всем. Много позже английские и ирландские монахи использовали такие орнаменты в ранних христианских рукописях, указывая таким наглядным способом дорогу тем, кто идет по духовному пути.КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ (Рис.2) имеет во многом похожее значение. Крест — это символ универсальный, он встречается во всех культурах. Отличие кельтского креста — окружность вокруг центра. Это возможность создания гармонии, вселенского порядка только там, где есть соединение Земного и Небесного, где есть точка встречи. Это вообще отличительная особенность мировосприятия кельтов. Для них не существовало противоположностей, которые исключают друг друга. Нет только черного или белого, нет только добра или зла, но есть и то и другое одновременно. Человек, в понимании кельтов, живет не только в этом, реальном мире, но и одновременно находится в мире ином, мире нереальном. И символы иного мира могут помочь человеку в его продвижении по пути земному. «Для греков спираль — это спираль, а лицо — это лицо, и всегда ясно, где кончается одно и начинается другое, в то время как кельты „видят“ лицо в спиралях или завитках... Это похоже на сны, когда контуры предметов размываются, и одни вещи плавно перетекают в другие» (из книги М. Диллона и Н. Чедвика «Кельтские королевства»).И еще: круг с точкой в центре — это древний СОЛНЕЧНЫЙ СИМВОЛ (Рис.3). Всякое соединение, всякое пересечение является источником духовной силы, огненным центром, обладающим способностью рождения и возрождения.До сих пор в полях Ирландии, Шотландии или Уэльса (в местах, как считается, лучше всего сохранивших свои кельтские корни) можно встретить одинокие каменные кресты, полностью покрытые замысловатыми кельтскими узорами.Еще один древний символ объединения мы находим в Ирландии в виде знаменитого ирландского ТРИЛИСТНИК (Рис.4). Это тоже символическое изображение креста, только состоящего из трех лучей. Это древний символ троичности, соединения земного, человеческого и небесного. Когда-то давно святой Патрик, прибыв на ирландскую землю, объяснил язычникам с помощью листа клевера великий принцип Троицы.Что удивительно, только в Ирландии христианизация произошла совершенно мирным и тихим путем. То ли все дело было в миролюбивом характере Патрика, то ли в том, что христианские понятия о Троице полностью совпали с пониманием троичности у древних кельтов. Ведь еще задолго до трилистника существовал знаменитый символ, называемый «трискел» или «трискеле» (в переводе с греч. tri — «три», а skelos — «кость, нога»). Он изображался в виде ТРЁХ БЕГУЩИХ НОГ, исходящих из одной точки, и символизировал равновесие и гармонию с природой, а также переплетение трех стихий — Огня, Воздуха и Воды. Позже он стал изображаться не в виде ног, а в виде СПИРАЛЕЙ (Рис.5), образующих в центре треугольник. В разных вариантах такой символ встречался у крито-македонцев, этрусков, древних японцев и народов Гималаев. Но везде он имел один и тот же смысл — гармонию всего во Вселенной и неудержимое движение вперед, движение в бесконечность, которое и есть жизнь, которое и есть настоящая радость. Трискел иногда так и называют — символ Радости.Кельтские орнаменты были не только символическими вехами пути, но и могли отражать реально происходящие события. Это своего рода живая летопись того, что происходило в жизни отдельного человека или целого народа. Мастер, создавая узор в ознаменование какого-либо деяния, мог заложить в орнамент не только «запись» о том, сколько героев приняло участие в событии, каков был их путь, но и кто, какие силы помогали или препятствовали героям. Однако, прежде чем создать узор в камне или на бумаге, мастер выкладывал его из простой веревки, как бы моделируя свою мысль, а уже потом тщательно переносил его на подходящий материал.Птицы (Рис.6), часто встречающиеся в орнаментах, — это небесные посланники, символ свободы, символ духа, освобожденного от земных связей и общающегося с небесными силами. Возвращаясь на землю, они приносят весть богов — прорицания и указания. Птицы помогают смертным в их духовных и земных путешествиях. В кельтской традиции ворон — птица реальных предзнаменований; голуби — птицы духовной жизни, любви и духовной гармонии; утка — мост, соединяющий живительные силы земных вод с океаном небесных сил; цапля — птица бдительности.В местах, где жили древние кельты, вдоль берега моря стоят камни со стилизованным изображением дельфинов, посвященных богине Nehalennia, «Указывающей Путь». Как богиня-покровительница она дает защиту путнику и на земных дорогах, и на дорогах небесных. Ее силы воплощены в дельфинах, воронах и собаках. Дельфины — проводники души через воды Океана к Священному Острову. Вороны говорят о великих таинствах, связанных с опасностями этого перехода. А собаки — символ верности, защиты на Пути. Собаки защищают Путь и Путника... (Татьяна Чернышева)

...Тонкие линии переплетаются, удивительным образом переходя из одной фигуры в другую. И нет им конца, и нет им начала. Только начинаешь вглядываться в замысловатый узор, как невольно попадаешь в иной мир, где царят совершенно другие законы: фантастические птицы встречаются с драконами, сказочные деревья соседствуют с веселыми дельфинами. И этот иной мир создает тонкое ощущение таинственности, загадки, которую очень хочется разгадать и нести в себе как залог связи между прошлым и настоящим, между реальным и нереальным...Это все — о кельтских орнаментах. В них много поэтического, в них много, на первый взгляд, детского и наивного, но если приглядеться — как все тонко и изящно, рассчитано до мельчайших деталей, как точны образы, и как мудро выстраиваются эти образы в определенную систему.Историки и искусствоведы давно пытаются определить корни кельтского искусства. Существует множество гипотез о происхождении кельтов, но нельзя не заметить очевидную связь кельтских орнаментов с орнаментами восточных стран (Индии, Тибета) и с узорами славянскими. Что это — случайность или закономерность? Следы ли это одного народа, пронесшего свою культуру через огромные расстояния, или простое совпадение? Хочется верить, что не совпадение. Хочется верить, что древние люди, назовем ли мы их ариями или как-то по-другому, в разных формах пытались донести простые, универсальные знания, мудрость, истинную для всех.Древние кельты верили, что человеческий дух является частицей мирового Духа. Что через множество жизней, смертей и возрождений человек проходит путь к божественному совершенству. Каждый путь — особенный, каждый путь — неповторимое переплетение событий, судеб, испытаний и преодолений. Кельтские орнаменты — это символические карты Пути. Законы кельтов строго запрещали совершенствовать или менять ключевые детали орнаментов, считая, что их дали боги. Но, с другой стороны, это не мешало проявлять мастерам врожденный дар творчества.Каждый орнамент составлен из отдельных узлов. Каждый узел создается из отдельной нити — нити жизни. Нить жизни, нить орнамента нигде не прерывается, она переходит из одного элемента в другой, а потом, через множество переплетений, возвращается обратно. Это символ непрерывности и связи всех вещей во вселенной.И не случайно один из самых древних кельтских символов — это ЛАБИРИНТ (Рис.1) , символическое отображение человеческого пути. Кельтские лабиринты ведут к центру — духовному началу, которое присутствует во всем. Много позже английские и ирландские монахи использовали такие орнаменты в ранних христианских рукописях, указывая таким наглядным способом дорогу тем, кто идет по духовному пути.КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ (Рис.2) имеет во многом похожее значение. Крест — это символ универсальный, он встречается во всех культурах. Отличие кельтского креста — окружность вокруг центра. Это возможность создания гармонии, вселенского порядка только там, где есть соединение Земного и Небесного, где есть точка встречи. Это вообще отличительная особенность мировосприятия кельтов. Для них не существовало противоположностей, которые исключают друг друга. Нет только черного или белого, нет только добра или зла, но есть и то и другое одновременно. Человек, в понимании кельтов, живет не только в этом, реальном мире, но и одновременно находится в мире ином, мире нереальном. И символы иного мира могут помочь человеку в его продвижении по пути земному. «Для греков спираль — это спираль, а лицо — это лицо, и всегда ясно, где кончается одно и начинается другое, в то время как кельты „видят“ лицо в спиралях или завитках... Это похоже на сны, когда контуры предметов размываются, и одни вещи плавно перетекают в другие» (из книги М. Диллона и Н. Чедвика «Кельтские королевства»).И еще: круг с точкой в центре — это древний СОЛНЕЧНЫЙ СИМВОЛ (Рис.3). Всякое соединение, всякое пересечение является источником духовной силы, огненным центром, обладающим способностью рождения и возрождения.До сих пор в полях Ирландии, Шотландии или Уэльса (в местах, как считается, лучше всего сохранивших свои кельтские корни) можно встретить одинокие каменные кресты, полностью покрытые замысловатыми кельтскими узорами.Еще один древний символ объединения мы находим в Ирландии в виде знаменитого ирландского ТРИЛИСТНИК (Рис.4). Это тоже символическое изображение креста, только состоящего из трех лучей. Это древний символ троичности, соединения земного, человеческого и небесного. Когда-то давно святой Патрик, прибыв на ирландскую землю, объяснил язычникам с помощью листа клевера великий принцип Троицы.Что удивительно, только в Ирландии христианизация произошла совершенно мирным и тихим путем. То ли все дело было в миролюбивом характере Патрика, то ли в том, что христианские понятия о Троице полностью совпали с пониманием троичности у древних кельтов. Ведь еще задолго до трилистника существовал знаменитый символ, называемый «трискел» или «трискеле» (в переводе с греч. tri — «три», а skelos — «кость, нога»). Он изображался в виде ТРЁХ БЕГУЩИХ НОГ, исходящих из одной точки, и символизировал равновесие и гармонию с природой, а также переплетение трех стихий — Огня, Воздуха и Воды. Позже он стал изображаться не в виде ног, а в виде СПИРАЛЕЙ (Рис.5), образующих в центре треугольник. В разных вариантах такой символ встречался у крито-македонцев, этрусков, древних японцев и народов Гималаев. Но везде он имел один и тот же смысл — гармонию всего во Вселенной и неудержимое движение вперед, движение в бесконечность, которое и есть жизнь, которое и есть настоящая радость. Трискел иногда так и называют — символ Радости.Кельтские орнаменты были не только символическими вехами пути, но и могли отражать реально происходящие события. Это своего рода живая летопись того, что происходило в жизни отдельного человека или целого народа. Мастер, создавая узор в ознаменование какого-либо деяния, мог заложить в орнамент не только «запись» о том, сколько героев приняло участие в событии, каков был их путь, но и кто, какие силы помогали или препятствовали героям. Однако, прежде чем создать узор в камне или на бумаге, мастер выкладывал его из простой веревки, как бы моделируя свою мысль, а уже потом тщательно переносил его на подходящий материал.Птицы (Рис.6), часто встречающиеся в орнаментах, — это небесные посланники, символ свободы, символ духа, освобожденного от земных связей и общающегося с небесными силами. Возвращаясь на землю, они приносят весть богов — прорицания и указания. Птицы помогают смертным в их духовных и земных путешествиях. В кельтской традиции ворон — птица реальных предзнаменований; голуби — птицы духовной жизни, любви и духовной гармонии; утка — мост, соединяющий живительные силы земных вод с океаном небесных сил; цапля — птица бдительности.В местах, где жили древние кельты, вдоль берега моря стоят камни со стилизованным изображением дельфинов, посвященных богине Nehalennia, «Указывающей Путь». Как богиня-покровительница она дает защиту путнику и на земных дорогах, и на дорогах небесных. Ее силы воплощены в дельфинах, воронах и собаках. Дельфины — проводники души через воды Океана к Священному Острову. Вороны говорят о великих таинствах, связанных с опасностями этого перехода. А собаки — символ верности, защиты на Пути. Собаки защищают Путь и Путника... (Татьяна Чернышева)

|

|

Костюм древней Японии |

Мужчины носили одежду в виде широкого, сшитого в нескольких местах полотнища и матерчатую повязку вокруг головы. Они занимались ловлей рыбы и ракушек, татуировали тело с целью отпугивания больших рыб и птиц.

Женская одежда представляла собой покрывало без подкладки, которое надевали через отверстие посередине; волосы завязывали пучком, тело натирали красным порошком, а лица белили.

Верхняя одежда мужчин напоминала длинный запахивающийся справа налево халат «кину» с довольно узкими рукавами и поясом. Штаны, называемые хакама (Рис.3), были длинными и перехватывались шнуром ниже коленей.

Женская одежда в верхней части была похожа на мужскую и тоже называлась кину, юбка—мо имела сбоку разрез. Головные уборы походили на колпаки, кроме них носили платки. Одежда простого народа состояла из рубахи с длинными рукавами, которую подпоясывали веревкой, и штанов. Кроме этого типа одежды существовала, одежда, выполненная из одного полотнища ткани, в середине которого делалось отверстие для головы.

В период Нара в связи с утверждением буддизма наблюдается усиление влияния Китая. Официальная одежда придворных и чиновников стала полностью повторять китайский церемониальный костюм. В 647 г. был составлен табель о рангах, в котором указывалось, какая из тканей ценилась дороже всех. Самой дорогой расцветкой материалов стала красная, потом фиолетовая, зеленая. Желтый цвет стал считаться императорским.

В 701 г. был издан специальный кодекс, зафиксировавший три типа костюма: церемониальное платье, придворное платье и платье для чиновников. Покрой, материал и цвет одежды определялись строго в соответствии с рангом человека. Дорогие шелковые и парчовые ткани употреблялись для парадной одежды, в широком обиходе использовались грубые шёлковые, полушёлковые материалы и пеньковое полотно.

Расширение контактов с Китаем и Кореей способствовало дальнейшему развитию ткачества. Появились узорчатые многоцветные парчовые ткани, шелковый газ, плотные шелковые ткани, разноцветные вышитые, набивные, трафаретные материалы, батик. Наибольшей популярностью в это время пользовались парча, в рисунке которой крупные цветы, венки и розетки переплетались с сюжетными мотивами, а также шелковая ткань с изображениями фамильных гербов. На тканях изображались и пейзажные мотивы. В летописях упоминается об особом способе окраски - юхата, при котором узор получался с помощью стягивания веревками ткани в определенных местах. При погружении в краску в местах сжатия ткани оставались пробелы, что создавало своеобразный эффект.

В период Хейан с жизнь в стране была мирной и безопасной, своего рода золотой век дворянства. Это время было также и золотой эрой в одежде и орнаменте. Возможно, расцвет костюма был обусловлен тем, что китайские черты предыдущих эпох были вытеснены оригинальными и чисто японскими по форме, цвету и покрою вещами.

В VII-VIII вв. сложились основные черты японского кимоно (рис.1,2), которое в это время употреблялось как нижняя одежда. К концу VIII в. кимоно стали использовать в качестве верхней одежды.

До IX в. парадный костюм китайского образца еще сохраняет свой облик, только становятся шире штаны, а куртка свободнее, рукава удлиняются и почти достигают коленей.

В конце IX - начале Х в. в придворной одежде наблюдаются большие изменения. Костюм китайского облика преобразуется в японский национальный костюм.

Парадный дворцовый костюм (мужской - сокутай, женский - дзюни-хитоэ), сложился в период Хэйан и, практически не изменившись, сохранился но наших дней как костюм для торжественных церемоний. Уже в период раннего средневековья стал включать в себя разнообразные одежды, которые последовательно надевались одна на другую. Женский костюм эпохи Хейан по сравнению с Нара стал ослепительной по кра-соте одеждой, которая получила название «дзюни-хитоэ» (платье двенадцати слоёв). Костюм состоял из множества надеваемых друг на друга разных по цвету одежд, зачастую полупрозрачных, что создавало эффект сложного смешения цветов.

В эпоху Хэйан большое внимание обращалось на колористическое решение ансамбля. Ткани в костюме тщательно подбирались по цвету в соответствии с утвержденными рангами и чинами, а также со специально разработанной системой определенных понятий и значений. Сочетания цветов имели специальные названия: белый с фиолетовым - "слива", синий с зеленым - "колокольчик", розовый с зеленым - "персик". Например, костюм под названием "слои сосны", состоявший из пяти верхних одежд, включал в себя два платья темно-красных оттенков, два желтовато-зеленых и нижнее малинового цвета. Большое значение в художественном оформлении костюма играла символика, связанная с религиозными воззрениями китайцев, во многом общими с японскими. В основе этих воззрений лежала идея о том, что жизнь и ее развитие представляют собой результат взаимодействия противоположных сил Инь и Ян. При этом надо иметь в виду, что в теории Инь - Ян основное внимание акцентируется не на их противопоставлении, а на естественном чередовании этих сил на протяжении циклов, причем кульминацией считается полное слияние Инь (Земли, Мрака, женского начала) и Ян (Неба, Света, мужского начала) в творческом акте. Олицетворением такого слияния, связи Неба и Земли являлся дождь, имевший большое значение для земледельческого народа. Поэтому мотивы облаков, спирале-образных зигзагов молний и завитков волн часто встречаются в орнаментации материалов.

Определённый смысл имели и цвета: белый цвет являлся цветом траура, красный считался цветом радо-сти и обязательно использовался в костюме невесты. Как правило, ее прическа украшалась красными цветами. Желтый цвет выражал стихию Земли и употреблялся только в одежде императора. Плоды граната служили символом мужского потомства, цветы сакуры - символом храбрости, доблести и рыцарства; сосна, бамбук и хризантема считались символом долголетия. Изображение бабочек и летучих мышей означало пожелание счастья, пиона - пожелание богатства.

ПРИЧЕСКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДОПОЛНЕНИЯ