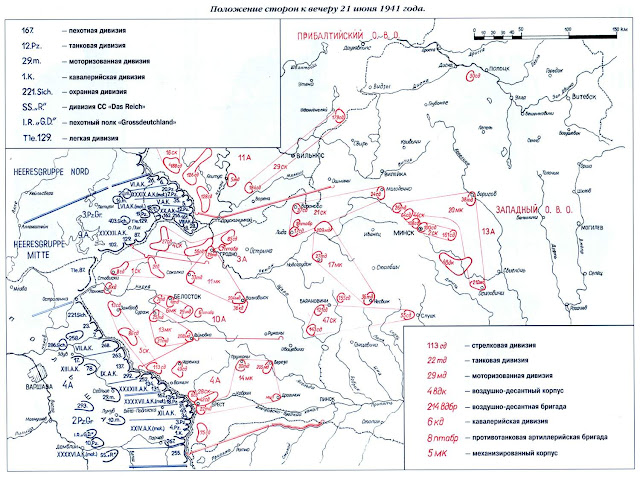

Группировка сил сторон в полосе ЗапОВО |

Группировка сил сторон в полосе ЗапОВО

http://rkka.ru/imaps.htm

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

http://rkka.ru/imaps.htm

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

6-я Орловско-Хинганская дважды Краснознаменная стрелковая дивизия |

| 6-я Орловско-Хинганская дважды Краснознаменная стрелковая дивизия |

23.05.1918 | сформирована в г.Гдов Петроградской губернии из добровольцев отряда П.Е. Дыбенко, петроградских отрядов Красной Гвардии и рабочих г.Нарва под наименованием Гатчинской пд (приказание начштаба Петроградского р-на обороны и Северного Участка отрядов завесы № 633/с) [14, сс.61-62] |

31.05.1918 | переименована в 3-ю Петроградскую пд (приказ Высшего Военного Совета № 43) [14, сс.61-62] |

11.09.1918 | переименована в 6-ю сд (приказы РВСР № 4 от 11.09.1918 и № 61 от 11.10.1918, распоряжение Петроградского окрвоенкомата от 28.10.1918) [14, сс.61-62] |

09.1939 | разворачивается в три дивизии - формируются 122-я, 180-я сд, а на базе 16-го сп разворачивается новая 6-я сд |

1946 | расформирована |

Наименования и награды | |

30.11.1921 | получила наименование "Орловская" (Приказ РВСР № 2710/450) [14, сс.61-62] |

02.01.1929 | награждена Почетным Революционным Красным Знаменем ЦИК СССР (в честь 10-летия существования) [10, д.117] |

25.10.1943 | награждена орденом Красного Знамени |

28.05.1945 | награждена орденом Суворова II ст. |

23.08.1945 | присвоено почетное наименование "Хинганская" [11, д.372, 12, с.34] |

Гражданская война | |

05.1918 - 11.1918 | обороняла подступы к Петрограду на нарвском направлении [5, с.663] |

11.1918 - 01.1919 | участвовала в т.наз. Освободительном походе Красной Армии в Прибалтику и Белоруссию [5, с.663] |

с 01.1919 | вела бои с белыми и эстонцами при отходе из Эстонии [5, с.663] |

05.1919 - 12.1919 | вела бои с войсками Юденича при обороне Петрограда [5, с.663] |

01.1920 - 05.1920 | охраняла границу с Эстонией [5, с.663] |

| участвовала в Советско-польской войне 1920 [5, с.663] | |

10.1920 - 02.1921 | ликвидировала банды в районе Лепель, Сенно [5, с.663] |

13.03.1921 | приказом по 14-й А передана в состав ОрВО [6, ф.1171] |

Межвоенный период | |

09.1925 | дивизией выделен кадр для формирования 55-й сд (ф. 1925) |

11.09.1939 | дивизии поставлена задача подготовиться к погрузке 13.09.1939 на ст. Орел и совершить перевозку в Белоруссию по ж/д в течение 3-х суток |

17 - 28.09.1939 | участвует в Польской кампании |

18.09.1939 | сосредотачивается в районе Минска и поступает в состав 10-й А БФ |

19.09.1939 | переходит госграницу и к исходу дня сосредотачивается в районе мм.Мир, Столпце, Опечки, войдя в состав 11-го ск, во время движения по территории Польши осуществлялось разоружение небольших групп польских солдат и офицеров |

19.09 - 01.10.1939 | совершив 450 км марш к 18-00 01.10.1939 вышла на рубеж Вишницы, Кузовка, Межилесь |

25.09.1939 | вошла в состав 4-й А БФ |

04 - 14.10.1939 | совершает 150 км отход на вост. берег р.Буг на демаркационную линию к местам постоянной дислокации, состредоточивается на зимних квартирах в районе г. Брест-Литовск и прилегающих к нему районах севернее р. Мухавец, приняв несение гарнизонной службы в г. Бресте |

01.1940 | дивизией сформированы и отправлены в распоряжение ЛВО 26-й и 107-й маршевые батальоны (для пополнения частей, участвующих в Советско-финской войне 1939/40) |

Великая Отечественная война | |

| в действующей армии 22.06.1941 - 06.10.1942, 12.01.1943 - 11.05.1945 [1] | |

22 - 25.06.1941 | участвует в Приграничном оборонительном сражении в Белоруссии |

22.06.1941 | вступает в бой в 4-00, несет большие потери, разрозненно отступает на восток, к исходу дня разбита на несколько групп: основные силы с управлением дивизии в районе Хведковичи, вторая группа (часть 125-го сп, саперные подразделения) - сев. Жабинки, третья группа - (84-й сп, 204-й гап) в районе Радваничи, часть сил дивизии не сумела покинуть Брестской крепости, где погибла долгое время героически сражаясь в окружении |

23.06.1941 | с боями отходит к Кобрину, под ударом 3-й тд противника рассечена на две части: несколько подразделений с дивизионом 204-го гап во главе с командиром и начальником штаба дивизии отходили вдоль шоссе на Пинск, часть штаба дивизии, остатки артиллерии, спецчастей и тыловых подразделений дивизии, а также оставшиеся подразделения 84-го и 333-го сп под командованием замполита дивизии отходят на северо-восток вдоль Варшавского шоссе, к исходу дня части дивизии отошли на восточный берег р. Ясельда севернее и южнее Береза-Картузская |

к 30.06.1941 | остатки дивизии собирались в районе Довска, затем Черикова |

к 05.07.1941 | насчитывает 340 чел. личного состава |

с 14.07.1941 | участвовала в контрударе под Мстиславлем, 333-й сп действовал в отрыве от главных сил в составе 55-й сд под Пропойском. |

к 25.07.1941 | отступает вдоль Днепра с остатками 4-й А, выходит к частям 13-й А |

1941 | по численности представляет собой фактически 2-3 сбат, пополнена личным составом только к концу года |

| участвует в Московской битве ? | |

28.06 - 24.07.1942 | участвует в Касторненской оборонительной операции 1942 |

04 - 25.03.1943 | участвует в Харьковской оборонительной операции 1943 |

| участвует в Барвенковско-Павлоградской наступательной операции ? | |

| участвует в Киевской операции ? | |

24.01 - 17.02.1944 | участвует в Корсунь-Шевченковской наступательной операции 1944 |

05.03 - 17.04.1944 | участвует в Уманско-Ботошанской наступательной операции 1944 |

20 - 29.08.1944 | участвует в Ясско-Фокшанской наступательной операции 1944 |

06 - 28.10.1944 | участвует в Дебреценской наступательной операции 1944 |

01.11 - 31.12.1944 | участвует в Ньиредьхаза-Мишкольцкой наступательной операции 1944 |

12.01 - 18.02.1945 | участвует в Плешевец-Брезновской наступательной операции 1945 |

25.03 - 05.05.1945 | участвует в Братиславско-Брновской наступательной операции 1945 |

26.04.1945 | принимает участие в освобождении г. Брно |

06 - 11.05.1945 | участвует в Йиглаво-Бенешовской наступательной операции 1945 |

Советско-японская война | |

| в действующей армии 09.08.1945 - 03.09.1945 [1] | |

1945 | принимала участие в Хингано-Мугденской наступательной операции 1945 |

Состав и структура | |

05.1918 - 01.1919 | 1-я, 2-я, 3-я сбр |

с 01.1919 | 16-я, 17-я, 18-я сбр |

с 06.1922 | стрелковая дивизия м/вр литер "О" |

| 16-й, 17-й, 18-й сп | |

с 09.1925 | территориальная стрелковая дивизия |

? - 1935 - 05.1936 | территориальная стрелковая дивизия литер "А" (1862 чел.) |

| 16-й, 17-й, 18-й сп, 6-й ап, обс, осапб | |

05.1936 - 09.1936 | кадровая стрелковая дивизия (6560 чел.) |

09.1936 - 05.1938 | территориальная стрелковая дивизия (4000 чел.) |

с 05.1938 | штат 5/830-5/833, 5/838, 5/839, 4/624, 15/468 - сокращенная кадровая стрелковая дивизия тройного развертывания (5090 чел.) |

| 16-й, 17-й, 18-й сп, 6-й ап, 6-й гап, 6-я отр, кадр тыловых учреждений, 6-я зпр, 6-е а/з | |

с 09.1939 | штат 5/1-5/7, 5/9, 5/10, 4/35, 4/48 - кадровая стрелковая дивизия (5850 чел.) |

| 84-й, 125-й, 333-й сп, 131-й лап, 204-й гап, 75-й орб, 37-й обс, 111-й осапб, 98-й одпто, 246-й озад, дивгоспиталь, кадр тыловых учреждений | |

09 - 12.1939 | разворачивалась по штатам военного времени - стрелковая дивизия (14000 чел.) |

с 01.1940 | штат - 4/70, 4/37, 5/21-5/30, 5/33-5/37, 4/83, 4/811, 24/609 - стрелковая дивизия (12000 чел.) |

| ву НА, 84-й, 125-й, 333-й сп, 131-й лап, 204-й гап, 37-й обс, 75-й орб, 111-й осапб, 329-й отб, 246-й озад, 98-й одпто, 138-й апд, 95-й медсанбат, 102-й ппг, 13-й вл, 29-я отдавторота подвоза, 28-я орвм, 44-я пхп, дарм, порам | |

06.1941 - 09.1945 | 84-й, 125-й, 333-й cп, 131-й лап, 204-й гап (с 10.1941 294-й гап), 98-й оиптд, 577-й минд (с 22.11.1941 по 06.10.1942), 75-й орб (75-я рр), 111-й сапб, 37-й обс (514-я орс), 95-й медсанбат, 57-я орхз, 31-й атб, 108-я атр, 276-я (44) пхп, 198-й двл, 158-я дарм, 115-я ппс, 252-я пкг |

Принадлежность | |

05.1918 - 09.1918 | Северный участок отрядов завесы [5, с.663] |

09.1918 - 10.1918 | Северный фронт [5, с.663] |

11.1918 - 05.1920 | 7-я А [5, с.663] |

05.1920 - 06.1920 | 15-я А [5, с.663] |

07.1920 - 12.1920 | 3-я А [5, с.663] |

12.1920 - 03.1921 | 16-я А [5, с.663] |

13.03.1921 - 03.1922 | ОрВО |

03.1922 - 08.1938 | МВО |

08.1938 - 09.1939 | ОрВО |

09.1939 | 10-я А БФ |

09.1939 - 06.1941 | 4-я А БФ, ЗОВО |

06.1941 - 07.1941 | 28-й ск 4-й А ЗФ |

08.1941 - 09.1941 | 45-й ск 13-й А ЦФ, БрФ |

10.1941 - 04.1942 | 13-я А БрФ, ЮЗФ |

04.1942 - 11.1942 | 40-я А ЮЗФ, БрФ, ВорФ |

11.1942 - 01.1943 | 10-я рез.А РГК |

01.1943 - 08.1943 | 6-я А ЮЗФ |

08.1943 - 12.1943 | 1-я гв.А ЮЗФ |

01.1944 | 2-й УФ |

02.1944 - 12.1944 | 53-я А 2-го УФ |

01.1945 - 03.1945 | 40-я А 2-го УФ |

03.1945 - 05.1945 | 50-й ск 1-й гв.КМГ 2-го УФ |

08.1945 - 09.1945 | 49-й ск 53-й А ЗабФ |

Дислокация | ||

1921 - 09.1939 | все подразделения и части дивизии | Орел |

09.1939 - 10.1939 | убыла с места постоянной дислокации, участвовала в Польской кампании | |

на 22.06.1941 | 84-й сп (без двух сбат), 125-й сп (без сбат и сапр), 333-й сп (без сбат и сапр), 131-й лап, 75-й орб, 98-й оиптд, 37-й обс, 31-й атб, тылы дивизии | Брестская крепость |

| остальные подразделения и части дивизии | Брест | |

Командный и начальствующий состав дивизии | ||

| Командиры дивизии (Начальники дивизии) | ||

25.05.1918 - 27.05.1918 | Парский Д.П. [5, с.663] | |

27.05.1918 - 14.04.1919 | Иванов Н.Н. [5, с.663] | |

14.04.1919 - 24.05.1919 | Фрейман Б.Н. [5, с.663] | |

24.05.1919 - 22.08.1919 | Солодухин П.А. [5, с.663] | |

22.08.1919 - 03.09.1919 | врид Розанов Н.Н. [5, с.663] | |

03.09.1919 - 05.10.1919 | врид Ларичкин [5, с.663] | |

05.10.1919 - 13.11.1919 | врид Любимов В.В. [5, с.663] | |

13.11.1919 - 24.11.1919 | врид Кузнецов А.Е. [5, с.663] | |

24.11.1919 - 24.11.1920 | Стороженко А.А. [5, с.663] | |

24.11.1920 - 05.01.1921 | врид Широкий И.Ф. [5, с.663] | |

с 07.1923 | Смолин Иван Иванович | |

1925 | Брянских Петр Алексеевич | |

по 1928 | Петровский Леонид Григорьевич | |

01.1931 - 05.1936 | комдив Качалов Владимир Яковлевич | |

05.1936 - 05.1937 | комбриг Шафранский Иван Иосифович | |

08.09.1937 - 06.1940 - ? | комбриг, с 04.06.1940 ген.-майор Золотухин Николай Григорьевич | |

14.03.1941 - 31.07.1941 | полк. Попсуй-Шапко Михаил Антонович [2] | |

14.08.1941 - 30.11.1942 | полк., с 03.05.1942 ген.-майор Гришин Михаил Данилович [2] | |

01.12.1942 - 09.02.1943 | полк. Штепман Яков Львович [2] | |

10.02.1943 - 30.06.1943 | полк. Горяшин Леонид Михайлович [2] | |

02.07.1943 - 16.08.1943 | полк. Билютин Кондратий Васильевич [2] | |

17.08.1943 - 08.11.1943 | ген.-майор Гречаный Ефстафий Петрович [2] | |

09.11.1943 - 10.12.1943 | ген.-майор Дрейер Николай Михайлович [2] | |

11.12.1943 - 11.05.1945 | полк. Обушенко Иван Федорович [2] | |

| Заместители командира дивизии | ||

до 1937 | комбриг Резцов Владимир Ипатьевич (арестован) | |

с 09.10.1938 | полк. Виноградов Павел Семенович | |

на 22.06.1941 | полк. Осташенко Федор Афанасьевич | |

| Военные комиссары дивизии (Заместители командира дивизии по политической части) | ||

25.05.1918 - 19.12.1918 | Дауман А.Э. | |

04.06.1918 - 31.07.1918 | Панков П. | |

18.08.1918 - 16.12.1918 | Петерсон Я.Ю. | |

08.11.1918 - 30.07.1919 | Самцов К.В. | |

19.12.1918 - 29.01.1919 | Анвельт Я.Я. | |

19.12.1919 - 29.01.1919 | Тракман М.В. | |

29.01.1919 - 05.06.1919 | Грядинский Ф.П. | |

05.06.1919 - 27.07.1919 | Кудрявцев В. | |

30.07.1919 - 08.08.1919 | врид Бакланов | |

08.08.1919 - 02.12.1919 | Булин А.С. | |

28.11.1919 - 18.09.1920 | Чернов Ф.М. | |

02.12.1919 - 07.03.1920 | Лапьер К.Э. | |

02.12.1919 - 15.09.1920 | Смирнов С.А. | |

19.09.1920 - 13.03.1921 | Прокофьев А.В. | |

? - 1938 - 21.08.1939 | бр.ком. Пилипенко Петр Ларионович | |

21.08.1939 - 21.07.1941 | полк.ком. Бутин Михаил Николаевич | |

| Начальники штаба | ||

с 22.05.1938 | майор, полк. Пашин Никифор Федорович | |

1940 | майор Ипатьев | |

на 22.06.1941 | полк. Игнатов Александр Михайлович | |

| Начальники артиллерии | ||

1940 | полк. Любимов Михаил Николаевич | |

| 84-й сп | ||

| Командиры полка | ||

с 25.03.1941 - 22.06.1941 - ? | майор Дородных Семен Константинович | |

06.1941 - 15.10.1941 | Белик Алексей Данилович (погиб в бою) | |

17.08.1942 - 08.10.1942 | Кошман Александр Иванович | |

1942 - 24.05.1943 | Бочкарев Иван Егорович | |

24.05.1943 - 13.09.1943 | Павлов Александр Андреевич | |

13.09.1943 - 10.04.1944 | Меркун Петр Григорьевич | |

06.07.1944 - 11.11.1944 | Иванов Анатолий Иванович | |

12.12.1944 - 27.02.1945 | Скрипкин Даниил Никитич | |

27.02.1945 - 09.02.1946 | Венедиктов Николай Иванович | |

| 125-й сп | ||

| Командиры полка | ||

02.09.1940 - 22.06.1941 - ? | полк. Берков Федор Федорович (на 22.06.1941 Ковтуненко ?) | |

07.1941 - 09.1941 | Маркин Михаил Иванович | |

31.12.1941 - 27.05.1942 | Панков Александр Гаврилович | |

01.06.1942 - 15.05.1943 | Куракин Михаил Иванович | |

30.05.1943 - 30.11.1944 | Любицкий Николай Матвеевич | |

09.12.1944 - 12.11.1945 | Кузин Андрей Михайлович | |

| 333-й сп | ||

| Командиры полка | ||

по 19.08.1940 | Урткмелидзе Терентий Александрович | |

19.08.1940 - 21.07.1941 | Матвеев Дмитрий Иванович | |

с 21.07.1941 | Стрелков Прокофий Ефимович | |

31.12.1941 - 07.1942 | Петров Евгений Андреевич | |

30.07.1942 - .03.1943 | Розановский Герман Яковлевич | |

18.03.1943 - 12.11.1943 | Пузыревский Матвей Маркович | |

12.11.1943 - 07.02.1944 | Поляков Владимир Ефимович | |

03.04.1944 - 22.06.1944 | Ковалев Владимир Архипович | |

06.07.1944 - 15.01.1946 | Еськов Владимир Кириллович | |

| 131-й лап | ||

| Командиры полка | ||

на 22.06.1941 | майор Губанов Б.С. | |

http://www.rkka.ru/handbook/reg/6sd18.htm

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

Понравилось: 1 пользователю

42-я стрелковая дивизия |

42-я стрелковая дивизия |

31.01.1940 | сформирована на базе отдельных рот и батальонов Карельского УРа |

27.12.1942 | расформирована [1] |

Межвоенный период | |

1939 - 1940 | участвует в Зимней войне в сокращенном составе (455-й, 459-й сп и 472-й ап) |

06.1940 | участвует в оккупации Эстонии в составе 19-го ск 8-й А ЛВО |

08.1940 | переброшена в ЗапОВО |

04.1941 | выдвинута из Березы-Картузской в район Бреста и Брестской Крепости |

Великая Отечественная война | |

| в действующей армии 22.06.1941 - 27.12.1941 [1] | |

22.06.1941 | вступает в боевые действия с первых часов войны, попав под сильный артналет противника в 4 часа утра, большинство подразделений и частей, дислоцировавшихся в Брестской Крепости, были блокированы там, где позднее погибли |

23.06.1941 | вышедшие из Крепости части и присоединившиеся к ним 459-й сп и 472-й ап (с артполигона) обороняли рубеж на подступах к Жабинке; утром, понеся большие потери, совместно с остатками 6-й сд отходит на Кобрин; в 16.00 после сильного огневого воздействия, продолжает отход через Стрыгово и к 17.00 занимает оборону у канала Мухавец по обе стороны Варшавского шоссе; к исходу дня остатки дивизии отошли на восточный берег р. Ясельда, севернее и южнее Береза-Картузская |

На 22.06.1941 | |

| Принадлежность | 28-й ск 4-я А ЗФ [3] |

| Дислокация | Брест |

| Местоположение | Брест |

| Комначсостав | |

| командир | ген.-майор Лазаренко Иван Сидорович [2] |

| нш | майор Щербаков В.Л. |

| Состав | |

| 44-й сп | майор Гаврилов П.М. (Брестская Крепость) |

| 455-й сп | (Брестская Крепость) |

| 459-й cп | (артполигон) |

| 472-й ап | (артполигон) |

| 17-й гап | (сев. окраина Бреста) |

| 4-й оиптд, 393-й озад, 84-я рр, 262-й сапб, 18-й обс, 3-й медсанбат, 35-я орхз, 158-й атб, 9-й пах, 188-я пкг [1] | |

Командиры дивизии | ||

31.01.1940 - 15.07.1941 | комбриг, с 04.06.1940 ген.-майор Лазаренко Иван Сидорович [2] | |

24.07.1941 - 27.12.1941 | полк. Гришин Михаил Данилович [2] | |

http://www.rkka.ru/handbook/reg/42sd40.htm

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

Укомплектованность механизированных корпусов личным составом на 1 июня 1941 г. |

Укомплектованность механизированных корпусов личным составом на 1 июня 1941 г.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

Укомплектованность мехкорпусов танками |

Укомплектованность мехкорпусов танками

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| http://mechcorps.rkka.ru/index.htm |

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

Наличие бронетанковой техники в соединениях ЗапОВО на 15.04.41 г. |

Наличие бронетанковой техники в соединениях ЗапОВО на 15.04.41 г.

http://mechcorps.rkka.ru/index.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

Количественный и качественный состав танкового парка РККА к 1 июня 1941 г. |

Количественный и качественный состав танкового парка РККА к 1 июня 1941 г. [1]

В данной таблице не учитываются те танки, которые с 31 мая по 21 июня 1941 г. были отгружены с заводов. Таких танков было 206. К боеготовым отнесены танки двух категорий - новые, небывшие в эксплуатации и бывшие в эксплуатации, но исправные или требующие незначительного войскового ремонта. К небоеготовым - категории танков, требующих значительного и капитального ремонта.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

=============================

http://rkka1941.blogspot.com/

http://uberipuzo.blogspot.com/

|

|

14 механизированный корпус |

Последнее изменение - 29.11.07.

в/ч 8535 Командир - генерал-майор Степан Ильич Оборин, полковник Иван Васильевич Тутаринов. Заместитель по политической части - полковой комиссар Иван Васильевич Носовский (20.03.41-30.06.41, погиб). Помощник по технической части - военинженер 1 ранга Афанасий Яковлевич Кривоконев. Начальник штаба - полковник Иван Васильевич Тутаринов. Начальник оперативного отдела - подполковник Александр Алексеевич Кожевников. Начальник отдела связи - полковник Василий Андреевич Давыдов. Начальник строевого отдела - старший лейтенант Иван Иванович Гаврилов. Начальник отдела тыла - майор Денис Никитович Пернов. Начальник инженерной службы - майор Антон Иванович Лейко. Начальник химической службы - майор Всеволод Николаевич Ильинский. Начальник автотранспортной службы - майор Иван Степанович Райков. Начальник санитарной службы - Василий Васильевич Леонов. Начальник снабжения - майор Степан Павлович Холодов. Начальник бронетанкового снабжения - воентехник 1 ранга Виталий Трофимович Павловский. Начальник снабжения ГСМ - техник-интендант 1 ранга Михаил Иванович Цысаренко. Начальник артиллерии - комбриг Алексей Григорьевич Росляков. Заместитель начальника отдела политпропаганды - полковой комиссар Николай Васильевич Шаталов (5.07.41-30.07.41). Состав:

Заместитель по строевой части - полковник Иван Васильевич Кононов. Заместитель по политической части - полковой комиссар Алексей Алексеевич Илларионов (20.03.41 - погиб). Заместитель по технической части - военинженер 2 ранга Ефим Григорьевич Чертов. Начальник штаба - подполковник Александр Спиридонович Кислицын. Начальник оперативного отделения - капитан Виктор Андреевич Рожнятовский. Начальник разведывательного отделения - майор Василий Сидорович Парфенов. Начальник отделения связи - капитан Иван Антонович Крохин. Начальник строевого отделения - интендант 3 ранга Ефим Павлович Подоприхин. Начальник отделения тыла - капитан Григорий Тимофеевич Проценко. Начальник инженерной службы - майор Николай Григорьевич Тимофеев. Начальник химической службы - капитан Т. М. Черный. Начальник автотранспортной службы - капитан Орест Леонтьевич Удовенко. Начальник санитарной службы - военврач Смирнов. Начальник снабжения - подполковник Иван Матвеевич Дернов. Начальник снабжения ГСМ - воентехник 2 ранга Виктор Семенович Денисов. Заместитель начальника отдела политпропаганды - батальонный комиссар Николай Матвеевич Никитов (1.04.41-27.06.41).

Командир - майор, подполковник Ефим Иванович Жаров,

Командир - майор Иван Дмитриевич Квасс.

Командир - майор Иван Иванович Елистратов (с 25.03.41 г.).

Командир - подполковник Селетков (ранен 22.06.41 г.).

Командир - капитан Ефим Филиппович Анищенков.

Командир - старший лейтенант Игнатий Романович Рязанов.

Командир - капитан Теодор Карлович Аугустов.

Командир - военврач 3 ранга Николай Иванович Воронович.

Командир - старшиий лейтенант Григорий Трофимович Брыков.

Заместитель по строевой части - полковник Андрей Парфирьевич Лесниченко. Заместитель по политической части - военинженер 2 ранга Василий Иванович Макаров (20.03.41-30.06.41, погиб). Помощник по технической части - майор Леонид Михайлович Иванов. Начальник штаба - полковник Николай Николаевич Болотов. Начальник оперативного отеделения - капитан Феодосий Иванович Хвощинский. Начальник разведывательного отеделения - старший лейтенант Павел Иванович Макеев. Начальник отделения связи - майор Иван Степанович Мареев. Начальник строевого отделения - капитан Анатолий Николаевич Людомир. Начальник отделения тыла - старший лейтенант Анатолий Александрович Кузнецов. Начальник инженерной службы - капитан Ефим Антонович Гайдук. Начальник химической службы - майор Иван Ильич Худяков. Начальник автотранспортной службы - военинженер 3 ранга Иван Федорович Тарасов. Начальник снабжения - капитан Николай Васильевич Воловщиков. Начальник бронетанкового снабжения - капитан Степан Антонович Киричек. Начальник снабжения ГСМ - воентехник 1 ранга Валентин Степанович Ковалев. Заместитель начальника отдела политпропаганды - батальонный комиссар Шарафей Шиганович Гизатулин (1.04.41-30.06.41, погиб или пропал без вести в 1941 г.).

Командир - майор Трофим Иванович Танасчишин.

Командир - майор Петр Иванович Иванюк.

Командир - полковник Петр Антонович Чернядьев (с 25.03.41 г.).

Командир - старший лейтенант Иосиф Яковлевич Мандель.

Командир - капитан Михаил Антонович Нещерет.

Командир - воентехник 1 ранга Владимир Иванович Федоров.

Командир - лейтенант Сергей Семенович Денисенко.

Заместитель по политической части - старший батальонный комиссар Александр Георгиевич Копылов (20.03.41-30.06.41). Начальник штаба - подполковник Василий Федорович Попов (погиб 25.06.41 г.). Начальник оперативного отделения - майор Иван Филатович Кровяков (с 7.05.41 г.). Начальник артиллерии - подполковник Торопков (возможно, Торопов). Заместитель начальника отдела политпропаганды - батальонный комиссар Дмитрий Васильевич Курбацкий (1.04.41-30.06.41).

Командир - майор Михаил Иванович Алексеев.

Командир - майор Асканаз Георгиевич Карапетян.

Командир - майор Николай Алексеевич Чебров.().

Начальник штаба - капитан Матвеев.

Командир - старший лейтенант Сыриков.

Наличие танков на 20.02.41:

http://bdsa.ru/documents/html/donesiune41/41061822.html ============================= http://rkka1941.blogspot.com/ http://uberipuzo.blogspot.com/