-Я - фотограф

Khersoness

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Сообщества

-Статистика

MERYL STREEP |

"Это удивительно - мне 60, а я все еще играю романтические роли в комедиях! Узнав об этом, Бэтт Дэвис в гробу бы перевернулась!Я очень благодарна судьбе за то, что еще жива. Столько моих друзей больны, многие уже умерли, а я все еще здесь. Вы шутите? Какие могут быть жалобы?!"

Можно спросить вас о чем вы говорили сегодня, когда встретились для интервью, вы ведь не виделись достаточно долго с момента, когда закончили работать над фильмом("Простые сложности")…

Мерил Стрип (МС): Ты хоть представляешь сколько времени нам даётся между интервью?

10 секунд?

МС:

Стив Мартин (СМ): Поверь мне, это много, когда ты с ней (показывает на Мерил Стрип) (смех)

МС: Это правда… О чем же мы говорили, подожди со своими шутками, Стив, что это было, о чем мы говорили с тобой между ТВ интервью?

Вино, дети… Оскар…

СМ:(смеётся) Мы не говорили ни о чем профессиональном, только шутили, да? (Опять поворачивается к Мерил, которая все ещё раздумывает над ответом, причем очень сосредоточенно, устремив глаза в потолок и приложив указательный палец к губам).

Джон(Красински) тут упомянул, что самый ценный совет, который он получил от вас во время работы над фильмом, был не профессиональный, а связанный с его личной жизнью.

МС: (прижимая руки к груди) ООООО…. как это мило…

СМ: Я с ним не говорил о его личных делах, может быть Мерил с Алеком…

МС: Да, мы… мы в первых рядах, да… чем могли…

СМ: Видимо бедный Джон сегодня на каждом интервью отвечал на этот вопрос — чему он научился у нас, да? И, будьте уверены, ничему он не научился, я вам гарантирую (смех), но он должен

Так какой совет он получил от вас с Алеком , Мерил?

МС: Да ничего особенного, какие там советы… Я помню только сказала, чтобы берёг свою девушку, она — прекрасна.

СМ: Кто у него в подругах? МС: … Прелестная девочка.

СМ: О! Я не знал. Как интересно.

Если вы работаете с молодым поколением актёров…

СМ: Все, с кем мы работаем сейчас — молодое поколение в сравнении с нами… (смех)

Вы думаете, сложнее для них начинать, чем для вас в ваше время?

СМ: Я думаю, что и сложнее и легче в то же самое время Я понимаю, что это плохой ответ, но я постараюсь пояснить. Это сложней — потому что очень много людей сейчас заняты в нашей профессии… и легче, потому что больше работы для них вокруг. Труднее стать «звездой», но проще быть просто актёром, потому что поле деятельности значительно расширилось — посмотрите на телевидение — там невероятное количество каналов и различных шоу, начиная с сериалов и кончая, так называемыми,

МС: Я думаю, что молодым актёрам сейчас приходится прилагать больше усилий, чтобы привлечь к себе внимание. Я заметила, что это ещё и выбор карьеры в студенческие годы… «Почему бы мне не стать актёром» , — думает студент колледжа, — «Это выглядит интересно." И вы знаете, многие и многие студенты в наше время берут дополнительно к основной нагрузке классы актерского мастерства. Это, конечно, с одной стороны хорошо, расширяет кругозор, а с другой стороны может дезориентировать человека, направить его по пути, где у него при отсутствии других качеств для достижения цели, очень мало шансов преуспеть. Ведь помимо таланта или бесстрашия перед выходом на сцену, у актёра должны присутствовать и другие качества… Я думаю, что сложнее всего молодым женщинам, которые считают, что они должны выглядеть особым образом для того, чтобы привлечь к себе внимания, а это -ловушка.

В чём разница между временем, когда вы начинали и нашим временем?

МС: Тогда не было новостей 24 часа в сутки, возможности круглосуточного развлечения, не было интернета с его предвосхищением событий, огромным количеством разных страниц на любую тему. Поэтому и не было такого интереса к нам, чтобы следовать за нами по пятам, делать фотографии.

СМ: Я помню, что огромная перемена произошла в момент, когда они стали публиковать результаты кассовых сборов фильмов в страницах о культуре и искусстве.

МС: Я тоже, я даже помню день, когда это произошло…

СМ: (перебивает) И потом они стали просто рапортовать о кассовой выручке постоянно.

МС: И вдруг коммерческая ценность фильма стала важней художественной…

СМ: И люди стали реагировать таким образом: «Я хочу посмотреть только тот фильм, который стоит в первой строчке всех списков." А потом и вовсе страницы, посвященные искусству исчезли из большинства газет.

МС: Это все — спортивный образ мышления, который применили к искусству.

СМ: Теперь они публикуют результаты

МС: (смеясь) : Вот это перемены…

МС: Изменилось, конечно… Стоимость моей работы (Усмехаясь). Знаешь, мне подумалось вдруг, что если бы кассовые сборы были так же важны как сейчас в то время, когда я сделала «Выбор Софи», то у меня вряд ли была бы успешная карьера. Я ведь никогда и не попадала в первую десятку фильмов, делавших кассу. Мои фильмы всегда были куда скромней.

СМ: Но с другой стороны, сделать фильм довольно дорого. Поэтому они должны

МС: Нет, Стив, в наше время можно снимать фильмы достаточно недорого…

СМ: Ну, не с той ценой, какую они платят за аренду моего трейлера (хохот)…

МС: И бюджетом на твои ботинки… (смеётся)

СМ: Да, да… Можно снять фильм дешевле, но потом его ведь надо распространить, найти прокатчика, сделать рекламу, трейлеры. Поэтому я больше не люблю делать низкобюджетные фильмы, так как они просто теряются в общем потоке, и люди не имеют возможности их увидеть.

МС: Это потому, что чем больше они инвестируют в фильмы, тем больше им нужно… Мы тут обсуждали фильм «Замёрзшая Река» с Мелиссой Лио, потрясающий фильм, но никто его не видел, оказывается, потому что он не был широко распространен. Хотя снять его не стоило больших денег. И только, когда компания производством фильма пробивает серьезную брешь в бюджете, тогда они не могут себе позволить провала, фильм рекламируется на всех углах. То есть, к сожалению, нет баланса. Хорошие фильмы снимаются

СМ: Вот смотри, книгу написать, в принципе ничего не стоит. Садись и пиши. Даже опубликовать ее стоит значительно меньше, чем раньше. Но, чтобы снять самое простое кино, все равно надо вложить в него деньги. Даже начать этот процесс нельзя без привлечения профессионалов, аппаратуры, что стоит немалых денег. То, что Мерил говорит «дёшево», понятие очень относительное. Относительно блокбастеров, да, дёшево, но у блокбастеров совсем другой бюджет, и что туда включается мало кому известно на самом деле.

В последнее время попадаются статьи в Интернете, что вы планируете отдохнуть от работы…

МС: Ты смотришь на меня или на Стива?

Это вопрос к Мерил…

СМ: И к Алеку, это он всех «напугал» своей пенсией… (смех)

МС: Я сделала семь фильмов за последние два с половиной года. Я никогда так много не работала, даже в те годы, когда я была молода, красива и энергична. Но сделать семь фильмов за два с половиной года не так уж сложно, если бы не надо было ездить с рекламной кампанией этих фильмов. Считается, что успех фильма зависит от его продвижения через наши визиты в разные страны и встречи с журналистами. Я дважды побывала, что называется, вокруг света, за последний год.

СМ: Что ты имеешь в виду, ничего не стоит сделать семь фильмов за два с половиной года?

МС: Сравнивая с проблемой их продажи… Если ты делаешь семь фильмов, ты должен помочь в их маркетинге. Каждому фильму, заметь. Я не жалуюсь, но ты только себе представь объем встреч, общений, выходов при этом. За последние два года я была на глазах у публики больше, чем за всю свою жизнь! И это совсем не тот стиль жизни, который я предпочитаю. Я никогда не стремилась к известности. И для меня… то есть я нуждаюсь в некотором восстановлении сил.

СМ: Ну знаешь ли, я должен сказать, что тебе придется

Если вернуться к тому, что вы упомянули Алека Болдуина и его желании удалиться на пенсию… У вас бывают подобные мысли?

СМ: Я на самом деле просто не могу себе представить, что такое «удалиться на пенсию».

МС: А… это ты сейчас так говоришь…

СМ: А что я буду делать? Сидеть дома и смотреть телевизор? Меня никогда это не развлекало. Может быть

МС: Алек несколько лет работал в режиме телевизонного сериала, и расписание их работы просто жестокое, очень напряженное. Кроме этого он и в фильмах успевал сняться и занимался другими делами. Он ведь очень активен политически, ведет свой блог,

Не исключено, фраза о том, что он покинет страну, если Буш станет президентом на второй срок до сих пор ему аукается…

СМ: (смеётся) Да… точно, но он говорит, что это была Ким, Ким это сказала, а не он… (смех)

Вы планируете вернуться в театр в процессе, скажем так, отпуска от кино?

МС: Конечно, обязательно… Я люблю театр.

СМ: (обращяась к Мерил) Я потом тебе расскажу про одну русскую пьесу я видел в Лондоне, просто чудо. Называется «На всякого мудреца довольно простоты» режиссер Джонатан Миллер. Потрясающий спектакль. Я тоже может быть вернусь к сцене (поворачиваясь к Мерил) Возьмешь? (Мерил хлопает его по плечу, смеясь и отмахиваясь, мол, отвяжись)

К Стиву Мартину. Обычно вы говорите, что учитесь

СМ: Хм… Не было никаких особых заданий ни для меня ни для Мерил…

МС: Мы учились как управлять этими машинами на кухне, когда пекли рогалики с шоколадом.

Тогда поставим вопрос иначе:

МС: Я бы сказала иначе, мы получили от этой картины много интересных новых друзей.

СМ: Да, я подружился с Алеком Болдуином настолько, что вот теперь и Оскар вместе проводить будем. (смех), и ещё мы сделали замечательную фотосессию, где мы танцуем вместе.

Со всем вашим опытом насколько вы уверены в своих силах, начиная

МС: Я бы не сказала, что легче, это всегда один и тот же процесс. Всегда работа начинается с сомнений: правильно ли я понимаю, что героиня хочет сказать, сказала бы я так, насколько естественно это звучит в моей интерпретации. То есть, главное, конечно, естественность и максимальная реалистичность. Я могу не соглашаться с поступками героини, которую представляю, я могу быть просто полярного мнения, но при этом в момент, когда я — это она, я отступаю на второй план и даю ей возможность стать реальной на

СМ: Я не знаю можно ли тут провести параллель. Если я пишу что то, допустим, книгу, то стараюсь не думать о том, каков будет ее конец. Я думаю, что если я не знаю, то и читатель не будет знать. Я думаю, что это можно сопоставить и с актёрской игрой. Например, вот в этот конкретный момент, я не знаю как закончу предложение до той последней

МС: И в этом есть какое то, действительно, жуткое чувство, ты безоружен, когда начинаешь

СМ: Я думаю, единственное, что ты почерпываешь из опыта, так это знание того, что страх пройдёт и все препятствия будут преодолены…

(К Мерил Стрип) Тот факт, что в сценарии для романа твоей героини был выбран человек такого же возраста, а не

МС: Даже мысль о

А вас могла бы заинтересовать такая роль?

МС: Какая?

Быть с мужчиной значительно моложе героини?

МС: Тебе нужно дать мне историю, а так, отвлечённо, я даже себе представить не могу, какая может быть ситуация, какие у них отношения, откуда взялись. Если мне нечто подобное попадётся

Есть такой роман «Лето перед закатом» Дорис Лессинг. Я не знаю, делали по нему фильм или нет, но там как раз подобная ситуация описывается.

МС: Да? Непременно найду и почитаю. Вот закончим со всеми

|

Метки: meryl streep |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Мирей Дарк: дождись темноты |

Мирей Дарк: дождись темноты

Когда актриса Мирей Дарк после большого перерыва появилась на телеэкране в сериале «Опаленные сердца», французы ахнули: все так же хороша, стройна, с умопомрачительными точеными ножками, от которых мужчины по-прежнему не могут оторвать глаз! Кажется, время и удары судьбы не властны над этой удивительной женщиной.

Большой кузнечик

В слова Мирей влюбилась еще в детстве — написанные и звучащие. И твердо решила, что станет актрисой — чтобы слушать и произносить прекрасные фразы, прочитанные в книгах. Желание, довольно необычное для девочки, появившейся на свет в неразговорчивой провинциальной семье, не имеющей ничего общего с искусством. Быть может, в ней взыграли гены далекого швейцарского предка, астролога Жана Эгроза, жившего в XVII веке? Предок разговаривал со звездами, а Мирей самой суждено было стать звездой...

Photo by Manuel Litran, Paris 1959

Пока же она с отличием оканчивает Консерваторию в Тулоне и отправляется покорять Париж.

Работает моделью, играет маленькие роли в театре, попадает в поле зрения телевидения. Париж ее очаровал: юная провинциалка чувствует себя здесь как рыба в воде и быстро превращается в изысканную столичную штучку, не теряя при этом своей очаровательной провинциальной непосредственности. На Мирей обращает внимание кинорежиссер Жорж Лотнер и понимает, что это его актриса. Лотнер потребовал, чтобы темноволосая кудрявая девушка, а именно такой была тогда Мирей, превратилась в платиновую блондинку. «В ту минуту, когда я увидела себя блондинкой, я поняла, что это именно я и есть на самом деле», — вспоминает актриса.

Серж Гензбур и Мирей Дарк

Фотосессия для мужского журнала Lui

Такой, белокурой, Мирей Дарк и полюбили французы. А после фильма Жоржа Лотнера «Галя», где Мирей сыграла женщину, свободную от условностей, этакую жрицу свободной любви, которую журналисты тут же провозгласили современным женским типом, актриса становится не менее популярной, чем Брижит Бардо. Похоже, Бардо даже ревновала тогда Мирей Дарк к обрушившейся на нее славе. Не случайно же много лет спустя, вспоминая минувшие дни, она не может удержаться и по-женски не уколоть Дарк: «Однажды на съемках я заметила полноватую девушку с прической греческого пастушка. Это была Мирей...» Уж чем-чем, а полнотой Мирей никогда не отличалась. Высокая, стройная, с соблазнительной фигурой, неизменно элегантная, Мирей Дарк становится воплощением женской привлекательности. А после фильма «Ледяная грудь» Жоржа Лотнера и «Высокого блондина в черном ботинке» Ива Робера у Мирей Дарк появляются подражательницы во всем мире. Она превращается в новый тип соблазнительницы, женщину, в которой сексуальная привлекательность сочетается с пикантностью и шутливостью. Этакую французскую штучку! Именно тогда во Франции актрису ласково прозвали «Большим кузнечиком», по названию фильма того же Жоржа Лотнера, где Мирей сыграла главную роль.

"Месье", 1964

"Не будем ссориться", 1966

Pouic-Pouic, 1963

"Жил-был полицейский", 1971

Jean-Francois Garreaud and Mireille Darc in the 1983 French film Si Elle Dit Oui...Je ne Dis pas Non, 1983

Клаудио Брук и Мирей Дарк

"Дипломатический багаж", 1973

Venantino Venantini et Mireille Darc

"Уик-Энд", 1967

Женщина Делона

Похожа ли актриса на своих героинь? Когда журналисты задавали Мирей вопрос о том, как она относится к свободной любви, она неизменно отвечала, что для любви ей не требуется штамп в паспорте. Но при этом добавляла, что не признает такой свободы, когда партнеры могут делать все, что угодно. На прямой же вопрос, как у нее самой обстоят дела на любовном фронте, всегда умела дать шутливый неопределенный ответ. Так дело обстояло до тех пор, пока Мирей не встретилась с Аленом Делоном.

Знаменитый соблазнитель расстался к тому времени с Роми Шнайдер и женой Натали Делон. Считается, что в его сетях уже успела побывать Брижит Бардо, не говоря о многочисленных победах над другими красотками. Но, встретившись с Мирей Дарк на съемках гангстерской ленты «Джефф», Делон потерял голову. Сначала никто не верил, что это надолго. Предполагали, что это просто очередное увлечение, но все ошиблись: Мирей Дарк и Ален Делон были вместе пятнадцать лет. Для него это был рекорд, который не удалось побить ни одной другой женщине. К Мирей очень привязался сын Делона, Энтони, к которому она тоже относилась с большой нежностью. Кстати, у них до сих пор хорошие отношения, чего нельзя сказать об отношениях Энтони с отцом. Мирей и Ален много снимались вместе, но было совершенно очевидно, что «Большой кузнечик» намеренно уходит в тень, уступая первую скрипку своему возлюбленному. Однажды Мирей сделала Алену оригинальный подарок: написала сценарий фильма «Мадли» — об идеальной современной любви. Естественно, они оба сыграли главные роли. Также они снялась вместе с ним в картинах "Фантазия от пентюхов" (1971) Ж.Пиреса, "Борсалино и К " (1974) Ж.Дерэ, "Ледяная грудь" (1974) Ж. Лотнера, "Человек, который спешит" (1977) Э. Молинаро и "Смерть негодяя" (1977) Ж. Лотнера. В Советском Союзе необычайно популярны две ленты Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке" (1972) и "Возвращение высокого блондина" (1974) с участием Мирей Дарк.

American actress Nathalie Wood, and French actors Mireille Darc and Alain Delon congratulate the French singer Sylvie Vartan after her performance at the Olympia Hall in Paris, 1972

From left, French actor Alain Delon (smoking cigar), Regine, French model and actress Mireille Darc, and Scottish actor Sean Connery enjoying the entertainment at the inauguration of Regine's new nightclub in Puerto Romano, 1979

Actress Romy Schneider, and her husband, Daniel Biasini, French actress Mireille Darc with her companion Alain Delon at the Opera de Paris for a tribute to the Italian director Luchino Visconti, 1980

Mireille Darc and Alain Delon congratulate Zizi Jeanmaire after her concert at the Olympia music hall, 1965

Mireille Darc with her long-term partner actor Alain Delon arriving at a tribute gala for Italian director Luchino Visconti at the Paris Opera house, 1980

На премьере "Борсалино", 1970

French actors Mireille Darc and Alain Delon (right) celebrate backstage with Michel Sardou after his premiere at the Palais des Congres, 1983

"Спешащий человек", 1977

"Ледяная грудь", 1974

Взаимная любовь самой красивой пары французского кино проверялась настоящими испытаниями. В конце семидесятых Мирей пришлось делать операцию на сердце. Слабое сердце у нее было всегда, но теперь она чувствовала себя все хуже и хуже. На операцию Мирей решилась не столько ради себя, сколько ради Алена. Ради него она хотела стать здоровой и сильной. Делон в этот трудный период вел себя просто идеально: в перерывах между съемками летел в больницу, трогательно заботился о подруге. Мирей выздоровела — и французы замерли в ожидании свадьбы. Не дождались. В 1982 году Дарк и Делон расстаются. Ален хочет детей — Мирей не может дать их ему. Внешне Мирей вела себя со спокойным достоинством, даже близкие друзья не догадывались, что происходит в ее душе. И вдруг по дороге на отдых в Италию ее «мерседес» попал в тяжелейшую автокатастрофу. Мирей чудом осталась в живых. Несколько месяцев врачи боролись за ее жизнь — Делон опять был рядом и делал все, чтобы она выздоровела и захотела жить. Но после того как Мирей выписали, они все-таки расстались. На этот раз окончательно.

Лишь спустя много лет Делон и Дарк опять столкнулись на съемочной площадке телесериала "Франк Рива", что произошло в 2003 году.

Они сыграли вместе в спектакле на основе популярной мелодрамы "Мосты округа Мэдисон" американского писателя Роберта Джеймса Уоллера (Robert James Waller), чей роман экранизировал в 1994 году Клинт Иствуд (Clint Eastwood) в одноименном фильме.

Фрагмент из статьи "Любимые женщины Алена Делона"

Автор: Иветта РАЙСЕР

"У нее светлые волосы, большой рот, и где-то он уже ее видел. Определенно видел. Только вот вспомнить никак не может — где. Сам того не ожидая, он произносит ее имя: «Мирей!» Она оборачивается. Ну разумеется, это Мирей Дарк! Она тоже летит в Париж. В первый же вечер он остается у нее с вещами. Он появляется с ней в опере на концерте Нуриева. Приводит на премьеру «Бассейна», и все газеты публикуют их фотографии. Проходит совсем немного времени, а он уже не может представить свою жизнь без Мирей. Она соединяет в себе все то, что он так ценит в женщинах. Ребенок. Обольстительница. Наконец друг. Союзник. Это, пожалуй, самое главное. У него еще не было женщины-друга. Она поддерживает все его начинания. Воплощает в жизнь все его идеи. Без нее он как без рук. Он хочет иметь собственный дом — и Мирей начинает строительство виллы. Закупает стройматериалы, выбирает обои, заказывает мебель, разбивает сад, ругается с рабочими. Делон приезжает лишь для того, чтобы дать руководящие указания. Разумеется, он сам за всем следит и все здесь делается по его вкусу, но руками и сердцем этого дома всегда будет Мирей. Он хочет иметь псарню и конюшни — и Мирей опять берется за дело. Конные прогулки долгое время будут их любимым отдыхом, а на своих рысаках Делон заработает не одну тысячу франков. Он хочет создать собственную модную линию, ему кажется, что его имя может стать успешной торговой маркой, и именно Мирей придумывает, что Делону надо создать собственный аромат. Так появляется парфюмерная линия AD. Делон делает по пять фильмов в год. Играет, продюсирует, режиссирует. А Мирей мотается по Европе: из Флоренции в Стокгольм, из Рима в Мадрид. Заключает договоры, ищет помещения для новых магазинов. Женщина-менеджер. Женщина — деловой партнер. Когда у Роми погиб сын, Ален был рядом. Он вытаскивал ее из жесточайшей депрессии, а Мирей водила ее по магазинам, покупала новые платья и шляпки, старалась развеселить и отвлечь. Кто знает, смог бы он тогда справиться с горем Роми, если бы не было Мирей? Он был рядом, когда Мирей делали операцию на сердце. Это случилось в самый расцвет их романа. И когда она попала в автокатастрофу (а это было, когда он уже почти остыл к ней), он первым примчался в больницу. Бросил съемки, буквально переселился в палату и не отходил от нее ни на минуту. Через неделю врач сказал: «Вы сделали чудо».

Они прожили вместе 15 лет. Однажды, уже в начале 80-х, он подарил ей кольцо с крупной жемчужиной. На минутку ей показалось, что сейчас он сделает ей предложение. Ален заметил ее замешательство и разозлился. Он уже давно решил для себя, что больше никогда не женится. Да, без Мирей ему не обойтись. Она воспитала его сына, и теперь, когда Антони вырос и стал порядочным лоботрясом, именно она гасит все их ссоры. Но вот беда — он давно уже не воспринимает ее как женщину. А иметь под боком лишь делового партнера ему было мало."

Жить вопреки всему

Актриса почти год находилась в депрессии, но все-таки справилась с собой. Именно тогда она вспомнила об астрологии и всерьез отдалась этому занятию. И звезды решили подарить ей новую любовь. В лице хорошо известного во Франции человека, директора радиостанции Europe-1, писателя Пьера Барре. Но судьба опять жестоко обходится с Мирей: Пьер Барре уходит из жизни после тяжелой болезни.

Michel Sardou and Mireille Darc on Holiday in Megeve, 1987

Mireille Darc and her husband attend the gala for the "Fondation de l'Enfance" held in Versailles castle, 2005

Мирей больше не ищет любви. Но от жизни не бежит. Пишет сценарий по роману Катрин Панколь «Варварша» и сама снимает по нему фильм. А потом опять приходит на телевидение. Не только как актриса, которая много играет в сериалах, но и как режиссер-документалист. Мирей Дарк делает серию репортажей на самые больные темы: о пересадке органов и проблеме донорства, о проституции, о раковых заболеваниях. «Большой кузнечик» все время что-то делает для других. Ее любят и уважают. Вокруг Мирей всегда есть мужчины, готовые стать для нее надеждой и опорой. Мирей не прочь на кого-то опереться, но надеется больше на себя. «Я научилась жить в одиночестве, поняла, что радоваться жизни можно и тогда, когда нет всепоглощающей страсти». Мирей везде почетная и желанная гостья, кстати, на приемы и различные торжества ее с некоторых пор сопровождает постоянный спутник, по имени Паскаль. Журналистам Мирей говорит, что это ее очень близкий друг.

Похожа ли актриса на своих героинь? Когда журналисты задавали Мирей вопрос о том, как она относится к свободной любви, она неизменно отвечала, что для любви ей не требуется штамп в паспорте. Но при этом добавляла, что не признает такой свободы, когда партнеры могут делать все, что угодно. На прямой же вопрос, как у нее самой обстоят дела на любовном фронте, всегда умела дать шутливый неопределенный ответ.

American composer and musician Mort Shuman appears with and French actress Mireille Darc on a television show, 1977

Actress Mireille Darc and singer Sylvie Vartan on the set of television show.

1974

|

Метки: мирей дарк |

Процитировано 1 раз

Другой мир Брижит. |

Ее называли французской Мерилин Монро, одной из самых сексуальных женщин мира.

Но в один прекрасный день она

Все бросила и ушла в никуда.

Ни приглашение в Голливуд,  ни баснословные гонорары ее не остановили.

ни баснословные гонорары ее не остановили.

Последние десять лет Брижит Бордо ведет жизнь отшельницы. Актриса окончательно порвала все связи с внешним миром.

Она практически никуда не выезжает со своей виллы, не подходит к телефону и не соглашается на контакты с прессой.

А ведь когда-то она сводила с ума весь мир… Но и мир, в свою очередь, сводил ее

с ума. Мужчины, романы, интриги-событий ее молодости хватило бы, по меньшей мере, на трех роковых женшин. Однако, Брижит все перечеркнула. Свое бурное прошлое она вспоминать не любит.

Те, кто знает Брижит близко, говорят, что она давно превратилась в дикарку.

Последние сорок пять лет она живет на юге Франции, в Сен-Тропе, на вилле «Ля Мадраг»,

Окруженной двухметровой каменной стеной, с мужем Бернаром и старым верным слугой Адриеном.

Бриджит редко покидает свою «крепость». Иногда заходит в местную часовню

Нотр- Дам де ля Карриг-посидеть в прохладной сырой тишине .

Поместье звезды постоянно осаждают любопытные. Они визжат у подножья стен,

Вопят в микрофоны, что-то фотографируют и уходят,оставляя после себя окурки,

скомканные бумажки, грязь. Каждый вечер Адриен выходит за ворота виллы с мешком для мусора.

Одевается Брижит чаще всего в черное-брюки, поло, стоптанные тапочки без каблуков.

На шее корраловый перчик и кулон-талисман в форме сердечка из Румынии, подаренный близким когда-то человеком в самый тяжелый период ее жизни.

На пальцах-кольцо с сапфиром, оставшееся в наследство от бабушки, обручальное кольцо деда и два скромных колечка, подаренных мужем Бернаром. Все свои эксклюзивные драгоценности она давно продала, не оставив себе ничего, что напоминало бы о роскошном и ненавистном прошлом, с которым она добровольно распрощалась много

лет тому-назад.

Длинные тусклые волосы с проседью собраны в пучок и украшены свежими цветами из сада. Если она вынет шпильки, то тяжелые пряди падут ниже талии-Брижит никогда в жизни не ходила к парикмахеру. Как, впрочем, и к пластическим хирургам, массажистам, диетологам. Никогда не следовала никаким оздоровительным программам, не занималась спортом.

«Старость-естественное эволюционное звено человеческого существования. Ее надо уметь принимать. Я ее принимаю…»-признается она. Для тех, кто ее любит, не имеет значения,как она выглядит.

В просторных комнатах виллы практически не отыскать следов прошлого.

На стенах фотографии животных давно заменили портреты людей. С людьми Брижит устала общаться. Они ее раздражают. И она старается контактировать с ними по минимуму.

Здесь, за непроницаемой стеной ее убежища, Брижит окружают звери-«мысляшая нация благоразумных существ». Их она понимает, чувствует их душу.

Жизнь в «Ля Мадраг» основана на идеальных принципах. Маленький, замкнутый оазис посреди грешного мира, в котором налажены совершенные взаимоотношения, царят гармония и полное согласие. Никаких преступлений, цинизма и расчета-покой, мир и тишина.

По утрам, едва проснувшись, она идет в сад с видом на море-выкурить первую сигарету, выпить чашку крепчайшего кофе и сорвать пару свежих цветков, чтобы украсить ими волосы.

Она садится у распахнутых дверей кухни и подолгу смотрит вдаль. Ее окружают могилы любимых животных с крестами и надгробьями, на которых можно прочитать имена и даты…Но мрачные мысли не одолевают Бордо. Она не воспринимает смерть, как безисходность. Один друг как-то сказал ей: «Любимые не умирают,а превращаются в невидимок…»

Кроме двух преданных мужчин, мужа Бернара и слугиАдриена, в доме Брижит живут девять собак, сорок кошек и…еще целый зоопарк-пони, осел, двадцать коз, пять уток, семь гусей, две свиньи, для которых она в 1979 году приобрела четыре гектара соседнего поместья «Ля Гарриг». Но есть и дорогие гости, которые стараются не пропускать часы приема пищи: семьи диких кабанов (около двадцати пяти голов) и бесчисленные альбатросы.

Весь мир знает, что последние сорок лет Брижит Бардо занимается защитой прав животных в организованном ею фонде. Но это-официальная, парадная часть ее работы.

Есть и другая часть, которую Брижит никогда не афиширует: любой человек, нашедший на улице бродячее животное, может отнести его в офис Бардо на улице Виноз. Там бродягу приютят и займутся его дальнейшей судьбой.

Вдобавок, Брижит курирует дом престарелых, сиротский приют, помогает беспомощным соседям и некоторым заключенным.

Всем, кто дозванивается до нее лично, по работе или по дружбе, она всегда задает один и тот же вопрос: «Не хотите ли взять кошечку или собаку?»

Несколько ответов из интервью, показавшимися мне наиболее значимыми, достойными величайшего уважения к этой необыкновенной, яркой женщине. Оставим в покое ее артистическое прошлое. Все, что было раньше не идет ни в какое сравнение с тем, что она собой представляет сегодня.

-С чего началась Ваша борьба за права животных? И почему Вы вдруг решили заняться именно этой проблемой?

-Всю свою жизнь я сострадала мучениям животных. И чем сильнее я осознавала, как им плохо, тем нагляднее для меня становились те чудовишные условия, в которые человек загоняет зверей ради своего личного, ничтожного блага. Мое сердце разрывалось на части, я рыдала, заламывала руки, хотела сделать что-то полезное для них, помочь, спасти.

Делала все урывками, нервно-то подбирала бродячих кошек и собак, то вывозила с бойни баранов и коз. Как-то увела из под ножа старого, измученного осла.

Однажды, это случилось в 1973 году, прямо во время съемок моего последнего фильма, я вдруг сказала себе: «Хватит! Пора уходить!» Эта мысль возникла совершенно естественно и внезапно.

Больше никакого кино, никакой Брижит Бардо! Мне нужно освободить время для более достойного дела. Никто, конечно же, не воспринял моего решения всерьез!

Многие, если не все, отвернулись. В одно мгновение моя отлаженная, благополучная жизнь разбилась на мелкие кусочки.

Я осталась одна, не имея никакого опыта в новом деле. Моим первым официальным выступлением стал протест против массового убийства новорожденных тюленей в Канаде.

Это-худшее начинание, очень дурное воспоминание. Журналисты меня высмеяли.

Сколько же я тогда плакала!

В этот страшный период я сделала неожиданное открытие-надо учиться воевать с людьми, противостоять им, используя в этой схватке не эмоции и слезы, а совсем другое оружие.

Вот почему я решила создать свой личный маленький штаб для ведения войны против людей-убийц, хорошо организованный и обустроенный, поставить точные цели, разработать план и заложить финансовую основу.

Сегодня мой маленький военный штаб имеет колоссальное влияние в мире и больше никто не смеет насмехаться надо мной.

-При всей Вашей заботе о животных Вы совершенно безжалостны к людям. Ваши высказывания в их адрес крайне резки…

-Да, я безжалостна к людям потому, что они давно перестали быть людьми. Человек стал бесчеловечным. Он гордиться тем, что убивает, разрушает, уничтожает тех, кто слабее, невесть кем данным статусом царя природы. Животные в нашем обществе рассматриваются как неодушевленный предмет, который можно рентабельно «утилизировать». Я отказываюсь верить в то, что человек был создан по образу и подобию бога.

-Считаете ли Вы, что искусственные меха и искусственная пища реально способны вытеснить натуральную еду и одежду?

-Прошли те далекие времена, когда человек питался дичью, добытой на охоте. Сейчас очень многие люди приходят к вегитарианству по разным причинам-будь то боязнь коровьего бешенства или сознательный отказ от мяса. Что касается мехов…если бы женщины знали, каким пыткам подвергаются животные, у которых человек крадет мех,они с отвращением и брезгливостью отдернули бы руки от этой содранной плоти.Сейчас существует множество изумительных искусственныж материалов, нежных на ошупь, теплых и мягких, имитирующих любой натуральный мех-единственное богатство животного.

-Хватает ди у Вас времени на саму себя?

-Нет! Мне это скучно, неинтересно. Никогда раньше, а уж тем более сейчас, у меня не было и нет времени, чтобы заниматься собой.

……… ………

………

Плохая мать, ненадежная любовница и средняя актриса-такие обидные замечания Брижит слышала в свой адрес на протяжении всей жизни. Не потому ли в один прекрасный день ей захотелось все исправить и попробовать быть хорошей? «Если бы не животные, не знаю, ради чего мне вообще стоило бы жить», говорит она.

Она уже составила завещание, согласно которому после ее смерти поместье «Ля Мадраг»должно превратиться в музей. Себя она повелела захоронить в саду у моря, рядом с могилами любимых животных. Когда-нибудь, среди надгробий с именами Бонбон, Белот, Муш, Таниа появится еще одно, но чуть больших размеров, с крестиком и табличкой «Брижит».

По материалам Юлии Козловой.

|

|

Процитировано 1 раз

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК. КРЕЩЕНИЕ! ПРЕДЫСТОРИЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЕ |

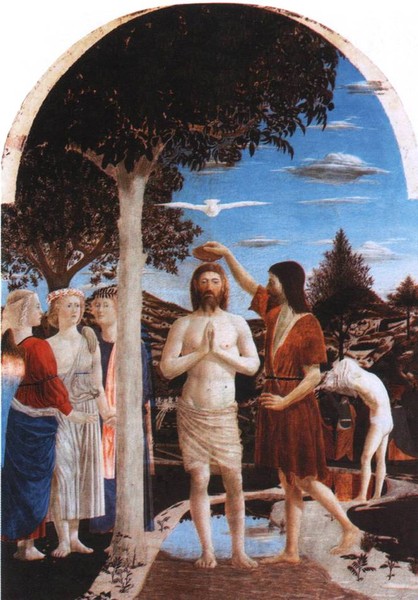

Пъеро делла Франческа

Лондонская национальная галлерея.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Икона Крещение Господне

Чин освящения Крещенской воды

Иордань в Соломенном

Это великий праздник Православной Церкви. Он называется также Богоявлением и Просвещением. Богоявлением — потому, что Господь после Крещения выступил на Евангельскую проповедь, показал Себя миру как Спаситель и Мессия, Просвещением и «Праздником Светов» потому, что Бог — это вечный свет, просвещающий мир.

Накануне прихода Иисуса Христа человечество переживало полное моральное истощение. Языческий мир погряз в пороках, низойдя в самую глубину нечестия. Реки беззакония разлились по всей земле. Люди служили дьяволу, забыв и оставив своего Творца. Сам воздух был осквернен дымом идольских жертв, курившийся повсюду. Но восставить себя из глубины нравственного падения человечество было бессильно. Исцелить этот больной, измученный фантазиями мир предстояло своею проповедью, смертью и воскресеньем Спасителю. Об имеющемся прийти Искупителю время от времени давались пророчества и обетования избранному народу, Израилю. Ждали Его прихода все жители востока. Их взоры всех были обращены на Иудею, откуда ожидали Царя, имеющего овладеть вселенной.

Но напряженнее всех ожидали Мессию иудеи. И потому, когда последний иудейский пророк Иоанн Предтеча призвал ожидающих Спасителя, очиститься в водах Иордана, к нему потекли десятки тысяч. Пришли к нему и лицемеры фарисеи и циничные аристократы саддукеи. Они тоже знали, что наступает время прихода Мессии. Но пророк их встретил неласково. Отметим этот момент особо. Крестилась вся Иудея, кроме притворно набожных фарисеев и саддукеев, от которых Иоанн, зная их лживую натуру, потребовал не устного покаяния, а реальных дел добра. Для иудейских вождей у Иоанна Предтечи не нашлось никакого сочувствия. Это стало для них тяжелейшим потрясением. Трудно описать разочарование этих людей. Ведь выяснилось, что ничего хорошего от прихода Мессии им ждать не стоит.

Едва ли не последним пришел креститься к Иоанну Сам Христос и не сразу был узнан пророком. Подобно всем иудеям, Иоанн ждал Мессию в несколько ином облике — величественном, царском. Но с первых же мгновений пророк распознал, что пришелец неизмеримо превосходит его. «Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3,14) — В каждом слове Иоанна сквозит удивление. Но Иисус ответил ему, что так надлежит совершиться правде. А правда заключалась в том, чтобы Христос явился в мир не повелевать, а служить. Так, в рабском виде, начал Он служение, в рабском виде был и казнен.

Не очиститься сошел в воду Спаситель, а очистить ее. Все более и более прозревал Иоанн, пока наконец великое чудо Богоявления не открыло ему глаза окончательно. Отверзлись небеса, и увидел пророк Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Христа. И раздался глас с небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое Благоволение» (Мф.3.7)

Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть Свою погрузил Он в грязные воды мира сего и вновь сделал их живоносными.

НАВЕЧЕРИЕ

Как и празднику Рождества Христова, празднику Крещения, предшествует день строгого поста - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), которое свидетельствует об особом значении начинающегося торжества. В древности был обычай в ночь под Крещение петь дивные песни Богу и зажигать костры и факелы на улицах, площадях, перекрестках и во дворах, так что столица Византии, Константинополь, в эти ночи казалась объятой пламенем.

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ

Когда Спаситель вошел во Иордан и принял крещение от Иоанна, произошло соприкосновение Богочеловека с материей. И поныне в день Крещения именно по церковному, старому стилю, когда в храмах освящается вода, она делается нетленной, то есть не портится много лет, даже если ее держать в закрытом сосуде. Это происходит каждый год и только на праздник Крещения по православному, Юлианскому календарю. В этот день, по словам одной из церковных стихир, «освящается всех вод естество», поэтому не только вода в церкви, но и все воды приобретают первозданное свойство нетления. Даже вода из-под крана в этот день становится «крещенской», Великой Агиасмой — Святыней, как называется она в Церкви. Не подверженная присущим обычной воде процессам распада и гниения, по своим физическим свойствам крещенская вода будет стоять нерушимая на протяжении года, а то и большего времени. А на следующий, после Крещения, день все воды снова приобретают свои обычные свойства.

«ПОБЕЖДАЕТСЯ ЕСТЕСТВА ЧИН»

Крещенская вода есть одно из — наряду со множеством других — свидетельств неотмирной природы Церкви, уже здесь, на земле, причастной Церкви Небесной. И совершающееся в ней преодолевает законы природы, вернее, законы нынешнего состояния естества, как не раз звучит в церковных песнопениях: «Побеждается естества чин». И это дивное свидетельство чудесности крещенской воды невозможно, как бы ни хотелось некоторым, объяснить никакими рациональными причинами. И конечно, здесь дело не в тех ионах или катионах серебра или каких-то иных металлов, которые якобы попадают в чашу с давно уже не серебряных богослужебных крестов и богослужебных сосудов, после чего вода не портится. Никакой катион не освятил бы городской водопровод и никакие частицы драгоценных металлов не дали бы возможность нашим предкам в прежние века преобразить на Крещение воду в освященных источниках, в больших и малых реках и озерах.

ИОРДАНЬ

На Руси Крещение (19 января) исстари праздновалось широко и торжественно. В канун, как рассказывает герой романа Ивана Шмелева «Лето Господне», «ставят кресты…мелком-снежком…на сараях, на коровниках, на всех дворах». А на следующий день вся Москва высыпала на улицу и заполняла окованную льдом Москву-реку у прорубленной во льду Иордани… Крестный ход «на Иордань» совершался во всех русских городах. Находились смельчаки, которые раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. Сегодня вновь возрождается этот обычай великого водоосвящения природных источников. И ныне в «Иордане» купаются больные, чтобы излечиться.

«ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ И ПОКОЯ»

Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью Божией каждого человека, с верой причащающегося ее. Как и святое Причастие, она принимается только натощак. Ее пьют больные, ослабевшие люди, и по вере выздоравливают и укрепляются. Старец иеромонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и саму пищу. Когда кто-нибудь сильно болел, старец благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Он говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода и освященное масло, нет. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов — вот почему ею окропляют жилище и всякую вещь. Берегут ее весь год.

Подготовила Ольга АНДРЕЕВА

|

|

Emmanuelle Beart |

"Так странно думать, что кто-то без твоего ведома составляет о тебе какое-то представление… Хотя нет, на самом деле – с моего: то, что люди видят в моих фильмах, на фото, – все это есть во мне, это часть меня. Такая смесь крайней робости и абсолютной провокации – чтобы защититься."

"Я хочу жить среди знакомых людей, чтобы они понимали, что в 8 утра и, как обычно, не выспавшись я не могу быть такой, какой меня видят в журналах. Незнакомые всегда думают: «Ну вот, оказывается, в жизни она и пониже, и потолще, и не такая уж молоденькая…» Мне спокойнее, если люди не обращают внимания ни на то, как я одета, ни на меня саму."

"Есть вещи, в которых я уверена. Например, в том, что стою на ногах, что у меня есть руки, что на меня можно рассчитывать. Но только не в силе своего женского обаяния. Я была старшей из нас, пятерых, а у моего младшего брата были длинные светлые кудри и огромные голубые глаза... Прохожие на улице говорили: «Какие милые девочки!» Потом о брате: «Какая красавица!» И обо мне: «Какая смешная!» По-моему, брату это нанесло травму, ну а мне – тем более. Ни одно зеркало не способно переубедить меня в том, что я слышала в свой адрес на протяжении всего детства. Бабушка однажды рассказала чудесную историю: как однажды в магазине продавщица сказала про меня: «Какая красивая девочка!» Бабушка, зная о моих страданиях, решила меня подбодрить: «Видишь, Эмманюэль, тетя сказала, что ты красивая. А другие просто не решаются, потому что ты уже большая». А я ей ответила: «Ба, ну пусть, пусть они решаются!» Что-то осталось во мне с тех времен, и у меня не получается от этого избавиться. Я не могу забыть эту девочку с веснушками, которой я была. Не могу забыть, как директриса школы взяла фото нашего класса и, разглядев меня, расхохоталась. Эта девочка до сих пор со мной, я держу ее за руку."

"Сила – это независимость от того, как на тебя смотрят другие, смелость быть собой. Мне это не всегда удается..."

"Я все стремлюсь доводить до совершенства. Вернуться, все повторить, но – лучше!"

|

Метки: emmanuelle beart |

Процитировано 1 раз

Оскар Уальд. Как важно быть серьезным |

Легкомысленная комедия для серьезных людей

----------------------------------------------------------------------------

Перевод Ивана Кашкина

Библиотека драматурга

Оскар Уайльд. Пьесы. Перевод с английского и французского

M., Государственное издательство "Искусство", 1960

OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru

----------------------------------------------------------------------------

Джон Уординг, землевладелец, почетный мировой судья.

Алджернон Монкриф.

Его преподобие каноник Чезюбл, доктор богословия.

Мерримен, дворецкий.

Лэйн, лакей Монкрифа.

Леди Брэкнелл.

Гвендолен Ферфакс, ее дочь.

Сесили Кардью.

Мисс Призм, ее гувернантка.

Действие первое - квартира Алджернона Монкрифа на Хаф-Мун-стрит, Уэст-Энд.

Действие второе - сад в поместье м-ра Уординга, Вултон.

Действие третье - гостиная в поместье м-ра Уординга, Вултон.

Время действия - наши дни.

Гостиная в квартире Алджернона на Хаф-Мун-стрит. Комната обставлена роскошно

и со вкусом. Из соседней комнаты слышатся звуки фортепьяно.

Лэйн накрывает стол к чаю. Музыка умолкает, и входит Алджернон.

Алджернон. Вы слышали, что я играл, Лэйн?

Лэйн. Я считаю невежливым подслушивать, сэр.

Алджернон. Очень жаль. Конечно, вас жаль, Лэйн. Я играю не очень точно

- точность доступна всякому, - но я играю с удивительной экспрессией. И

поскольку дело касается фортепьяно - чувство, вот в чем моя сила. Научную

тсчность я приберегаю для жизни.

Лэйн. Да, сэр.

Алджернон. А уж если говорить о науке жизни, Лэйн, вы приготовили

сэндвичи с огурцом для леди Брэкнелл?

Лэйн. Да, сэр (Протягивает блюдо с сэндвичами.)

Алджернон (осматривает их, берет два и садится на диван). Да... кстати,

Лэйн, я вижу по вашим записям, что в четверг, когда у меня обедали лорд

Шормэн и мистер Уординг, в счет поставлено восемь бутылок шампанского.

Лэйн. Да, сэр; восемь бутылок и пинта пива.

Алджернон. Почему это у холостяков шампанское, как правило, выпивают

лакеи? Это я просто для сведения.

Лэйн. Отношу это за счет высокого качества вина, сэр. Я часто отмечал,

что в семейных домах шампанское редко бывает хороших марок.

Алджернон. Боже мой, Лэйн! Неужели семейная жизнь так развращает нравы?

Лэйн. Возможно, в семейной жизни много приятного, сэр. Правда, в этом

отношении у меня самого опыт небольшой. Я был женат только один раз. И то в

результате недоразумения, возникшего между мной и одной молодой особой.

Алджернон (томно). Право же, ваша семейная жизнь меня не очень

интересует, Лэйн.

Лэйн. Конечно, сэр, это не очень интересно. Я и сам об этом никогда не

вспоминаю.

Алджернон. Вполне естественно! Можете идти, Лэйн, благодарю вас.

Лэйн. Благодарю вас, сэр.

Лэйн уходит.

Алджернон. Взгляды Лэйна на семейную жизнь не слишком-то нравственны.

Ну, а если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая от них

польза? У них, по-видимому, нет никакого чувства моральной ответственности.

Входит Лэйн.

Лэйн. Мистер Эрнест Уординг.

Входит Джек. Лэйн уходит.

Алджернон. Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город?

Джек. Развлечения, развлечения! А что же еще? Как всегда, жуешь, Алджи?

Алджернон (сухо). Насколько мне известно, в хорошем обществе в пять

часов принято слегка подкрепляться. Где ты пропадал с самого четверга?

Джек (располагается на диване). За городом.

Алджернон. А что ты делал за городом?

Джек (снимая перчатки). В городе - развлекаешься сам. За городом

развлекаешь других. Такая скука!

Алджернон. А кого именно ты развлекаешь?

Джек (небрежно). А! Соседей, соседей.

Алджернон. И симпатичные у вас там соседи, в Шропшире?

Джек. Невыносимые. Я никогда с ними не разговариваю.

Алджернон. Да, этим ты им, конечно, доставляешь большое развлечение.

(Подходит к столу и берет сэндвич.) Кстати, я не ошибся, это действительно

Шропшир?

Джек. Что? Шропшир? Да, конечно. Но послушай. Почему этот сервиз?

Почему сэндвичи с огурцами? К чему такая расточительность у столь молодого

человека? Кого ты ждешь к чаю?

Алджернон. Никого, кроме тети Августы и Гвендолен.

Джек. Отлично!

Алджернон. Да, все это очень хорошо, но боюсь, тетя Августа не очень-то

одобрит твое присутствие.

Джек. А, собственно, почему?

Алджернон. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолен совершенно

неприлична. Не меньше чем манера Гвендолен флиртовать с тобой.

Джек. Я люблю Гвендолен. Я и в город вернулся, чтобы сделать ей

предложение.

Алджернон. Ты же говорил - чтобы развлечься... А ведь это дело.

Джек. В тебе нет ни капли романтики.

Алджернон. Не нахожу никакой романтики в предложении. Быть влюбленным -

это действительно романтично. Но предложить руку и сердце? Предложение могут

принять. Да обычно и принимают. Тогда прощай все очарование. Суть романтики

в неопределенности. Если мне суждено жениться, я, конечно, постараюсь

позабыть, что я женат.

Джек. Ну, в этом я не сомневаюсь, дружище. Бракоразводный суд был

создан специально для людей с плохой памятью.

Алджернон. А! Что толку рассуждать о разводах. Разводы совершаются на

небесах.

Джек протягивает руку за сэндвичем.

(Тотчас же одергивает Джека.) Пожалуйста, не трогай сэндвичей с огурцом. Они

специально для тети Августы. (Берет сэндвич и ест.)

Джек. Но ты же все время их ешь.

Алджернон. Это совсем другое дело. Она моя тетка. (Достает другое

блюдо.) Вот хлеб с маслом. Он для Гвендолен. Гвендолен обожает хлеб с

маслом.

Джек (придвигаясь к столу и берясь за хлеб с маслом). А хлеб

действительно очень вкусный.

Алджернон. Но только, дружище, не вздумай уплести все без остатка. Ты

ведешь себя так, словно Гвендо- _ лен уже твоя жена. А она еще не твоя жена,

да и вряд ли будет.

Джек. Почему ты так думаешь?

Алджернон. Видишь ли, девушки никогда не выходят замуж за тех, с кем

флиртуют. Они считают, что это не принято.

Джек. Какая чушь!

Алджернон. Вовсе нет. Истинная правда. И в этом разгадка, почему всюду

столько холостяков. А кроме того, я не дам разрешения.

Джек. Ты не дашь разрешения?!

Алджернон. Милый Джек, Гвендолен - моя кузина. И я разрешу тебе

жениться на ней, только когда ты объяснишь мне, в каких ты отношениях с

Сесили. (Звонит.)

Джек. Сесили! О чем ты говоришь? Какая Сесили? Я не знаю никакой

Сесили.

Входит Лэйн.

Алджернон. Лэйн, принесите портсигар, который мистер Уординг забыл у

нас в курительной, когда обедал на той неделе.

Лэйн. Слушаю, сэр. (Уходит.)

Джек. Значит, мой портсигар все это время был у тебя? Но почему же ты

меня не известил об этом? А я-то бомбардирую Скотленд-ярд запросами. Я уже

готов был предложить большую награду тому, кто найдет его.

Алджернон. Ну что же, вот и выплати ее мне. Деньги мне сейчас нужны до

зарезу.

Джек. Какой смысл предлагать награду за уже найденную вещь?

Лэйн вносит портсигар на подносе. Алджернон сразу берет его.

Лэйн уходит.

Алджернон. Не очень-то благородно с твоей стороны, Эрнест. (Раскрывает

портсигар и разглядывает его.) Но, судя по надписи, это вовсе и не твой

портсигар.

Джек. Разумеется, мой. (Протягивает руку.) Ты сотни раз видел его у

меня в руках и, во всяком случае, не должен читать, что там написано.

Джентльмену не следует читать надписи в чужом портсигаре?

Алджернон. Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует

читать, просто нелепы. Современная культура более,чем наполовину зиждется на

том, чего не следует читать.

Джек. Пусть будет по-твоему. Я вовсе не собираюсь дискутировать о

современной культуре. Это не предмет для частной беседы. Я просто хочу

получить свой портсигар.

Алджернон. Да, но портсигар вовсе не твой. Это подарок некоей Сесили, а

ты сказал, что не знаешь никакой Сесили.

Джек. Ну, если хочешь знать, у меня есть тетка, которую зовут Сесили.

Алдже рнон. Тетка!

Джек. Да. Чудесная старушка. Живет в Тэнбридж Уэллс. Ну, давай сюда

портсигар, Алджернон.

Алджернон (отступая за диван). Но почему она называет себя маленькой

Сесили, если она твоя тетка и живет в Тэнбридж Уэллс? (Читает.) "От

маленькой Сесили. В знак нежной любви...".

Джек (подступая к дивану и упираясь в него коленом). Ну что в этом

непонятного? Есть тетки большие, есть тетки маленькие. Уж это, кажется,

можно предоставить на усмотрение самой тетки. Ты думаешь, что все тетки

непременно похожи на твою? Какая ерунда! А теперь отдай мой портсигар!

(Преследует Алджернона.)

Алджернон. Так. Но почему это твоя тетка зовет тебя дядей? "От

маленькой Сесили. В знак нежной любви к дорогому дяде Джеку". Допустим,

тетушка может быть маленькой, но почему тетушке, независимо от ее размера и

роста, называть собственного племянника дядей - этого я в толк не возьму. А

кроме того, тебя зовут вовсе не Джек, а Эрнест.

Джек. Вовсе не Эрнест, а Джек.

Алджернон. А ведь ты всегда говорил мне, что тебя зовут Эрнест? Я

представлял тебя всем как Эрнеста. Ты отзывался на имя Эрнест. Ты серьезен

как настоящий Эрнест. Никому на свете так не подходит имя Эрнест. Что за

нелепость отказываться от такого имени! Наконец, оно стоит на твоих визитных

карточках. Вот. (Берет визитную карточку из портсигара.) "Мистер Эрнест

Уординг, Б-4, Олбени". Я сохраню это как доказательство, что твое имя

Эрнест, на случай если ты вздумаешь отпираться при мне, при Гвендолен или

при ком угодно. (Кладет визитную карточку в карман.)

Джек. Ну что ж, в городе меня зовут Эрнест, в деревне - Джек, а

портсигар мне подарили в деревне.

Алджернон. И все-таки это не объясняет, почему твоя маленькая тетушка

Сесили из Тэнбридж Уэллс называет тебя дорогим дядей Джеком. Полно, дружище,

лучше уж выкладывай все сразу.

Джек. Дорогой Алджи, ты уговариваешь меня точь-в-точь как дантист. Что

может быть пошлее, чем говорить как дантист, не будучи дантистом. Это вводит

в заблуждение.

Алджернон. А дантисты именно это и делают. Ну, не упрямься, расскажи

все как есть. Признаюсь, я всегда подозревал в тебе тайного и ревностного

бенбериста и теперь окончательно убедился в этом.

Джек. Бенберист? А что это значит?

Алджернон. Я тебе тотчас же объясню, что значит этот незаменимый

термин, как только ты объяснишь мне, почему ты Эрнест в городе и Джек в

деревне.

Джек. Отдай сначала портсигар.

Алджернон. Изволь. (Передает ему портсигар.) А теперь объясняй, только

постарайся как можно неправдоподобнее. (Садится на диван.)

Джек. Дорогой мой, здесь нет ничего неправдоподобного. Все очень

просто. Покойный мистер Томас Кардью, который усыновил меня, когда я был

совсем маленьким, в своем завещании назначил меня опекуном своей внучки мисс

Сесили Кардью. Сесили называет меня дядей из чувства уважения, которое ты,

видимо, неспособен оценить, и живет в моем загородном доме под надзором

почтенной гувернантки мисс Призм.

Алджернон. А между прочим, где этот твой загородный дом?

Джек. Тебе это н_е_ к чему знать, мой милый. Не надейся на

приглашение... Во всяком случае, могу сказать, что это не в Шропшире.

Алджернон. Я так и думал, мой милый. Я два раза бенберировал по всему

Шропширу. Но все-таки, почему же ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

Джек. Дорогой Алджи, я не надеюсь, что ты поймешь истинные причины. Ты

для этого недостаточно серьезен. Когда вдруг оказываешься опекуном,

приходится рассуждать обо всем в высоконравственном духе. Это становится

твоим долгом. А так как высоконравственный дух отнюдь не способствует ни

здоровью, ни благополучию, то, чтобы вырваться в город, я всегда говорю, что

еду к своему младшему брату Эрнесту, который живет в Олбени и то и дело

попадает в страшные передряги. Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом

чистая правда.

Алджернон. Вся правда редко бывает чистой. Иначе современная жизнь была

бы невыносимо скучна. А современная литература и вообще не могла бы

существовать.

Джек. И мы ничего бы от этого не потеряли.

Алджернон. Литературная критика вовсе не твое призвание, дружище. Не

становись на этот путь. Предоставь это тем, кто не обучался в университете.

Они с таким успехом занимаются этим в газетах. По натуре ты прирожденный

бенберист. Я имел все основания назвать тебя так. Ты один из самых

законченных бенберистов на свете.

Джек. Объясни, бога ради, что ты хочешь сказать.

Алджернон. Ты выдумал очень полезного младшего брата по имени Эрнест,

для того чтобы иметь повод навещать его в городе, когда тебе вздумается. Я

выдумал неоценимого вечно больного мистера Бенбери, для того чтобы навещать

его в деревне, когда мне вздумается. Мистер Бенбери - это сущая находка.

Если бы не его слабое здоровье, я не мог бы, например, сегодня пообедать с

тобой у Виллиса, так как тетя Августа пригласила меня на сегодня еще неделю

назад.

Джек. Да я и не приглашал тебя обедать,

Алджернон. Ну еще бы, ты удивительно забывчив. И напрасно. Нет ничего

хуже, как не получать приглашений.

Джек. Ты бы лучше отобедал у твоей тети Августы.

Алджернон. Не имею ни малейшего желания. Начать с того, что я обедал у

нее в понедельник, а обедать с родственниками достаточно и один раз в

неделю. А кроме того, когда я там обедаю, со мной обращаются как с

родственником, и я оказываюсь то вовсе без дамы, то сразу с двумя. И

наконец, я прекрасно знаю, с кем меня собираются посадить сегодня. Сегодня

меня посадят с Мэри Фарквер, а она все время флиртует через стол с

собственным мужем. Это очень неприятно. Я сказал бы - даже неприлично... А

это, между прочим, входит в моду. Просто безобразие, сколько женщин в

Лондоне флиртует с собственными мужьями. Это очень противно. Все равно что

на людях стирать чистое белье. Кроме того, теперь, когда я убедился, что ты

заядлый бенберист, я, естественно, хочу с тобой поговорить об этом. Изложить

тебе все правила?

Джек. Да никакой я не бенберист. Если Гвендолен согласится, я тут же

прикончу своего братца; впрочем, я покончу с ним в любом случае. Сесили

что-то слишком заинтересована им. Это несносно. Так что от Эрнеста я

отделаюсь. И тебе я искренне советую сделать то же с мистером... ну с твоим

больным другом, забыл, как его там.

Алджернон. Ничто не заставит меня расстаться с мистером Бенбери, и если

ты когда-нибудь женишься, что представляется мне маловероятным, то советую и

тебе познакомиться с мистером Бенбери. Женатый человек, если он не знаком с

мистером Бенбери, готовит себе очень скучную жизнь.

Джек. Глупости. Если я женюсь на такой очаровательной девушке, как

Гвендолен, а она единственная девушка, на которой я хотел бы жениться, то

поверь, я и знать не хочу твоего мистера Бенбери.

Алджернон. Тогда твоя жена захочет. Ты, должно быть, не отдаешь себе

отчета в том, что в семейной жизни втроем весело, а вдвоем скучно.

Джек (назидательно). Мой дорогой Алджи. Безнравственная французская

драма насаждает эту теорию уже полвека.

Алджернон. Да, и счастливая английская семья усвоила ее за четверть

века.

Джек. Ради бога, не старайся быть циником. Это так легко.

Алджернон. Ничто не легко в наши дни, мой друг. Во всем такая жестокая

конкуренция. (Слышен продолжительный звонок.) Вот, должно быть, тетя

Августа. Только родственники и кредиторы звонят так по-вагнеровски. Так вот,

если я займу ее на десять минут, чтобы тебе на свободе сделать предложение

Гвендолен, могу я рассчитывать сегодня на обед у Виллиса?

Джек. Если так - конечно.

Алджернон. Но только без твоих шуточек. Ненавижу, когда несерьезно

относятся к еде. Это неосновательные люди, и притом пошлые.

Входит Лэйн.

Лэйн. Леди Брэкнелл и мисс Ферфакс.

Алджернон идет встречать их. Входят леди Брэкнелл и Гвендолен.

Леди Брэкнелл. Здравствуй, мой милый Алджернон. Надеюсь, ты хорошо себя

ведешь?

Алджернон. Я хорошо себя чувствую, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Это вовсе не то же самое. Более того, это редко

совпадает... (Замечает Джека и весьма холодно кивает ему.)

Алджернон (к Гвендолен). Черт возьми, как ты элегантна.

Гвендолен. Я всегда элегантна. Не правда ли, мистер Уординг?

Джек. Вы просто совершенство, мисс Ферфакс.

Гвендолен. О! Надеюсь, что нет. Это лишило бы меня возможности

совершенствоваться, а я намерена совершенствоваться во многих отношениях.

Гвендолен и Джек усаживаются в уголке.

Леди Брэкнелл. Извини, что мы запоздали, Алджернон, но мне надо было

навестить милую леди Харбери. Я не была у нее с тех пор, как умер бедный ее

муж. И я никогда не видела, чтобы женщина так изменилась. Она выглядит на

двадцать лет моложе. А теперь я бы выпила чашку чаю и отведала твоих

знаменитых сэндвичей с огурцом.

Алджернон. Ну разумеется, тетя Августа. (Идет к столику.)

Леди Брэкнелл. Иди к нам, Гвендолен.

Гвендолен. Но, мама, мне и тут хорошо.

Алджернон (при виде пустого блюда). Силы небесные! Лэйн! Где же

сэндвичи с огурцом? Я ведь их специально заказывал!

Лэйн (невозмутимо). Сегодня на рынке не было огурцов, сэр. Я два раза

ходил.

Алджернон. Не было огурцов?

Лэйн. Нет, сэр. Даже за наличные.

Алджернон. Хорошо, Лэйн, благодарю вас.

Лэйн. Благодарю вас, сэр. (Уходит.)

Алджернон. К моему величайшему сожалению, тетя Августа, огурцов не

оказалось, даже за наличные.

Леди Брэкнелл. Ну, ничего, Алджернон. Леди Харбери меня угостила

пышками. Она, по-видимому, сейчас ни в чем себе не отказывает.

Алджернон. Я слышал, что волосы у нее стали совсем золотые от горя.

Леди Брэкнелл. Да, цвет волос у нее изменился, хотя, право, не скажу,

отчего именно.

Алджернон подает ей чашку чая.

Спасибо, мой милый. А у меня для тебя сюрприз. За обедом я хочу посадить

тебя с Мэри Фарквер. Такая прелестная женщина и так внимательна к своему

мужу. Приятно смотреть на них.

Алджернон. Боюсь, тетя Августа, что я вынужден буду пожертвовать

удовольствием обедать у вас сегодня.

Леди Брэкнелл (хмурясь). Надеюсь, ты передумаешь, Алджернон. Это

расстроит мне весь стол. Ведь твоему дядюшке придется обедать у себя. К

счастью, он уже к этому привык.

Алджернон. Мне очень досадно, и, конечно, я очень огорчен, но я только

что получил телеграмму с известием, что мой бедный друг Бенбери снова опасно

болен. (Переглянувшись с Джеком.) Там все ждут моего приезда.

Леди Брэкнелл. Странно. Этот твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб

здоровьем.

Алджернон. Да, бедный мистер Бенбери совсем инвалид.

Леди Брэкнелл. Я должна сказать тебе, Алджернон, что, по-моему, мистеру

Бенбери пора уже решить, жить ему или умирать. Колебаться в таком важном

вопросе просто глупо. Я, по крайней мере, не увлекаюсь современной модой на

инвалидов. Я считаю ее нездоровой. Поощрять болезни едва ли следует. Быть

здоровым - это наш первейший долг. Я не устаю повторять это твоему бедному

дяде, но он не обращает на мои слова никакого внимания... по крайней мере

судя по состоянию его здоровья. Ты меня очень обяжешь, если от моего имени

попросишь мистера Бенбери поправиться к субботе, потому что я рассчитываю на

твою помощь в составлении музыкальной программы. У меня это последний вечер

в сезоне, и надо же дать какие-то темы для разговора, особенно в конце

сезона, когда все уже выговорились, сказали все, что у них было за душой, а

ведь чаще всего запас этот очень невелик.

Алджернон. Я передам ваше пожелание мистеру Бенбери, тетя Августа, если

только он еще в сознании, и ручаюсь вам, что он постарается поправиться к

субботе. Конечно, с музыкой много трудностей. Если музыка хорошая - ее никто

не слушает, а если плохая - невозможно вести разговор. Но я покажу вам

программу, которую я наметил. Пройдемте в кабинет.

Леди Брэкнелл. Спасибо, Алджернон, что помнишь свою тетку. (Встает и

идет за Алджерноном.) Я уверена, что программа будет прелестная, если ее

слегка почистить. Французских шансонеток я не допущу. Гости всегда либо

находят их неприличными и возмущаются, и это такое мещанство, либо смеются,

а это еще хуже. Я пришла к убеждению, что немецкий язык звучит гораздо

приличнее. Гвендолен, идем со мной.

Гвендолен. Иду, мама.

Леди Брэкнелл и Алджернон выходят. Гвендолен остается на месте.

Джек. Не правда ли, сегодня чудесная погода, мисс Ферфакс.

Гвендолен. Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Уординг.

Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них

совсем другое. И это действует мне на нервы.

Джек. Я и хочу сказать о другом.

Гвендолен. Ну вот видите. Я никогда не ошибаюсь.

Джек. И мне хотелось бы воспользоваться отсутствием леди Брэкнелл,

чтобы...

Гвендолен. И я бы вам это посоветовала. У мамы есть привычка неожиданно

появляться в комнате. Об этом мне уже приходилось ей говорить.

Джек (нервно). Мисс Ферфакс, с той самой минуты, как я вас увидел, я

восторгался вами больше, чем всякой другой девушкой... какую я встречал... с

тех пор как я встретил вас.

Гвендолен. Я это прекрасно знаю. Жаль только, что хотя бы на людях вы

не показываете этого более явно. Мне вы всегда очень нравились. Даже до

того, как мы с вами встретились, я была к вам неравнодушна.

Джек смотрит на нее с изумлением.

Мы живем, как вы, надеюсь, знаете, мистер Уординг, в век идеалов. Это

постоянно утверждают самые фешенебельные журналы, и, насколько я могу

судить, это стало темой проповедей в самых захолустных церквах. Так вот,

моей мечтой всегда было полюбить человека, которого зовут Эрнест. В этом

имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Как только Алджернон сказал

мне, что у него есть друг Эрнест, я сейчас же поняла, что мне суждено

полюбить вас.

Джек. И вы действительно любите меня, Гвендолен?

Гвендолен. Страстно!

Джек. Милая. Вы не знаете, какое это для меня счастье!

Гвендолен. Мой Эрнест!

Джек. А скажите, вы действительно не смогли бы полюбить меня, если бы

меня звали не Эрнест?

Гвендолен. Но вас ведь зовут Эрнест.

Джек. Да, конечно. Но если бы меня звали как-нибудь иначе? Неужели вы

меня не полюбили бы.

Гвендолен (не задумываясь). Ну! Это ведь только метафизическое

рассуждение, и, как прочие метафизические рассуждения, оно не имеет ровно

никакой связи с реальной жизнью, такой, какой мы ее знаем.

Джек. Сказать по правде, мне совсем не нравится имя Эрнест... По-моему,

оно мне совсем не подходит.

Гвендолен. Оно подходит вам больше, чем кому-либо. Чудесное имя. В нем

есть какая-то музыка. Оно вызывает вибрации.

Джек. Но право же, Гвендолен, по-моему, есть много имен гораздо лучше.

Джек, например, - прекрасное имя.

Гвендолен. Джек? Нет, оно вовсе не музыкально. Джек - нет, это не

волнует, не вызывает никаких вибраций... Я знала нескольких Джеков, и все

они были один другого ординарнее. А кроме того, Джек - ведь это

уменьшительное от Джон. И мне искренне жаль всякую женщину, которая вышла бы

замуж за человека по имени Джон. Она, вероятно, никогда не испытает

упоительного наслаждения - побыть хоть минутку одной. Нет, единственное

надежное имя - это Эрнест.

Джек. Гвендолен, мне необходимо сейчас же креститься, - то есть я хотел

сказать - жениться. Нельзя терять ни минуты.

Гвендолен. Жениться, мистер Уординг?

Джек (в изумлении). Ну да... конечно. Я люблю вас, и вы дали мне

основание думать, мисс Ферфакс, что вы не совсем равнодушны ко мне.

Гвендолен. Я обожаю вас. Но вы еще не делали мне предложения. О

женитьбе не было ни слова. Этот вопрос даже не поднимался.

Джек. Но... но вы разрешите сделать вам предложение?

Гвендолен. Я думаю, сейчас для этого самый подходящий случай. И чтобы

избавить вас от возможного разочарования, мистер Уординг, я должна вам

заявить с полной искренностью, что я твердо решила ответить вам согласием.

Джек. Гвендолен!

Гвендолен. Да, мистер Уординг, так что же вы хотите мне сказать?

Джек. Вы же знаете все, что я могу вам сказать.

Гвендолен. Да, но вы не говорите.

Джек. Гвендолен, вы согласны стать моей женой? (Становится на колени.)

Гвендолен. Конечно, согласна, милый. Как долго вы собирались! Я думаю,

вам не часто приходилось делать предложение.

Джек. Но, дорогая, я никого на свете не любил, кроме вас.

Гвендолен. Да, но мужчины часто делают предложение просто для практики.

Вот, например, мой брат Джеральд. И все мои подруги говорят мне это. Какие у

вас чудесные голубые глаза, Эрнест. Совершенно, совершенно голубые. Надеюсь,

вы всегда будете смотреть на меня вот так, особенно при людях.

Входит леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Мистер Уординг! Встаньте! Что за полусогбенное

положение! Это в высшей степени неприлично!

Гвендолен. Мама! (Джек пытается встать. Она его удерживает.)

Пожалуйста, обождите в той комнате. Вам здесь нечего делать. Кроме того,

мистер Уординг еще не кончил.

Леди Брэкнелл. Чего не кончил, осмелюсь спросить?

Гвендолен. Я помолвлена с мистером Уордингом, мама.

Они встают оба.

Леди Брэкнелл. Извини, пожалуйста, но ты еще ни с кем не помолвлена.

Когда придет время, я или твой отец, если только здоровье ему позволит,

сообщим тебе о твоей помолвке. Помолвка для молодой девушки должна быть

неожиданностью, приятной или неприятной - это уже другой вопрос. И нельзя

позволять молодой девушке решать его самостоятельно... Теперь, мистер

Уординг, я хочу задать вам несколько вопросов. А ты, Гвендолен, подождешь

меня внизу в карете.

Гвендолен (с упреком). Мама!

Леди Брэкнелл. В карету, Гвендолен!

Гвендолен идет к двери. На пороге они с Джеком обмениваются воздушным

поцелуем за спиной у леди Брэкнелл.

Леди Врэкнелл (озирается в недоумении, словно Не понимая, что это за

звук. Потом оборачивается). В карету!

Гвендолен. Да, мама. (Уходит, оглядываясь ка Джека.)

Леди Брэкнелл (усаживаясь). Вы можете сесть, мистер Уординг. (Роется в

кармане, ища записную книжечку и карандаш.)

Джек. Благодарю вас, леди Брэкнелл, я лучше постою.

Леди Брэкнелл (вооружившись книжкой и карандашом). Вынуждена отметить:

вы не значитесь в моем списке женихов, хотя он в точности совпадает со

списком герцогини Болтон. Мы с ней в этом смысле работаем вместе. Однако я

готова внести вас в список, если ваши ответы будут соответствовать

требованиям заботливой матери. Вы курите?

Джек. Должен признаться, курю.

Леди Брэкнелл. Рада слышать. Каждому мужчине нужно какое-нибудь

занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников. Сколько вам лет?

Джек. Двадцать девять.

Леди Брэкнелл. Самый подходящий возраст для женитьбы. Я всегда

придерживалась того мнения, что мужчина, желающий вступить в брак, должен

знать все или ничего. Что вы знаете?

Джек (после некоторого колебания). Ничего, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Рада слышать это. Я не одобряю всего, что нарушает

естественное неведение. Неведение подобно нежному экзотическому цветку:

дотроньтесь до него, и он завянет. Все теории современного образования в

корне порочны. К счастью, по крайней мере у нас в Англии, образование не

оставляет никаких следов. Иначе оно было бы чрезвычайно опасно для высших

классов и, быть может, привело бы к террористическим актам на Гровнор-сквер.

Ваш доход?

Джек. От семи до восьми тысяч в год.

Леди Брэкнелл (делая пометки в книжке). В акциях или в земельной ренте?

Джек. Главным образом в акциях.

Леди Брэкнелл. Это лучше. Всю жизнь платишь налоги, и после смерти с

тебя их берут, а в результате земля не дает ни дохода, ни удовольствия.

Правда, она дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться

им. Такова моя точка зрения на землю.

Джек. У меня есть загородный дом, ну, и при нем - земля - около

полутора тысяч акров; но не это основной источник моего дохода. Мне кажется,

что пользу из моего поместья извлекают только браконьеры.

Леди Брэкнелл. Загородный дом! А сколько в нем спален? Впрочем это мы

выясним позднее. Надеюсь, у вас есть дом и в городе? Такая простая

неиспорченная девушка, как Гвендолен, не может жить в деревне.

Джек. У меня дом на Белгрэйв-сквер, но его из года в год арендует леди

Блоксхэм. Конечно, я могу отказать ей, предупредив за полгода.

Леди Брэкнелл. Леди Блоксхэм? Я такой не знаю.

Джек. Она редко выезжает. Она уже довольно пожилая.

Леди Брэкнелл. Ну, в наше время это едва ли может служить гарантией

порядочного поведения. А какой номер на Белгрэйв-сквер.

Джек. Сто сорок девять.

Леди Брэкнелл (покачивая головой). Не модная сторона. Так я и знала,

что не обойдется без дефекта. Но это легко изменить.

Джек. Что именно - моду или сторону?

Леди Брэкнелл (строго). Если понадобится - и то и другое. А каковы ваши

политические взгляды?

Джек. Признаться, у меня их нет. Я либерал-юнионист.

Леди Брэкнелл. Ну, их можно считать консерваторами. Их даже приглашают

на обеды. Во всяком случае, на вечера. Ну, а теперь перейдем к менее

существенному. Родители ваши живы?

Джек. Нет. Я потерял обоих родителей.

Леди Брэкнелл. Потерю одного из родителей еще можно рассматривать как

несчастье, но потерять обоих, мистер Уординг, похоже на небрежность. Кто был

ваш отец? Видимо, он был человек состоятельный. Был ли он, как выражаются

радикалы, представителем крупной буржуазии или же происходил из

аристократической семьи?

Джек. Боюсь, не смогу ответить вам на этот вопрос. Дело в том, леди

Брэкнелл, что я неточно выразился, сказав, что я потерял родителей. Вернее

было бы сказать, что родители меня потеряли... По правде говоря, я не знаю

своего происхождения. Я... найденыш.

Леди Брэкнелл. Найденыш!

Джек. Покойный мистер Томас Кардью, весьма добросердечный и щедрый

старик, нашел меня и дал мне фамилию Уординг, потому что у него в кармане

был тогда билет первого класса до Уординга. Уординг, как вы знаете, морской

курорт в Сассексе.

Леди Брэкнелл. И где же этот добросердечный джентльмен c билетом

первого класса до Уординга нашел вас?

Джек (серьезно). В саквояже.

Леди Брэкнелл. В саквояже?

Джек (очень серьезно). Да, леди Брэкнелл. Я был найден в саквояже -

довольно большом черном кожаном саквояже с прочными ручками - короче говоря,

в самом обыкновенном саквояже.

Леди Брэкнелл. И где именно этот мистер Джемс или Томас Кардью нашел

этот самый обыкновенный саквояж?

Джек. В камере хранения на вокзале Виктория. Ему выдали этот саквояж по

ошибке вместо его собственного.

Леди Брэкнелл. В камере хранения на вокзале Виктория?

Джек. Да, на Брайтонской платформе.

Леди Брэкнелл. Платформа не имеет значения. Мистер Уординг, должна вам

признаться, я несколько смущена тем, что вы мне сообщили. Родиться или пусть

даже воспитываться в саквояже, независимо от того, какие у него ручки,

представляется мне забвением всех правил приличия. Это напоминает мне худшие

эксцессы времен Французской революции. Я полагаю, вам известно, к чему

привело это злосчастное возмущение. А что касается места, где был найден

саквояж, то хотя камера хранения и может хранить тайны нарушения

общественной морали - что, вероятно, и бывало не раз, - но едва ли она может

обеспечить прочное положение в обществе.

Джек. Но что же мне делать? Не сомневайтесь, что я готов на все, лишь

бы обеспечить счастье Гвендолен.

Леди Брэкнелл. Я очень рекомендую вам, мистер Уординг, как можно скорей

обзавестись родственниками - постараться во что бы то ни стало достать себе

хотя бы одного из родителей - все равно, мать или отца, - и сделать это еще

до окончания сезона.

Джек. Но право же, я не знаю, как за это взяться. Саквояж я могу

предъявить в любую минуту. Он у меня в гардеробной, в деревне. Может быть,

этого вам будет достаточно, леди Брэкнелл?

Леди Брэкнелл. Мне, сэр! Какое это имеет отношение ко мне? Неужели вы

воображаете, что мы с лордом Брэкнелл допустим, чтобы наша единственная дочь

- девушка, на воспитание которой положено столько забот, - была отдана в

камеру хранения и обручена с саквояжем? Прощайте, мистер Уординг!

(Исполненная негодования, величаво выплывает из комнаты.)

Джек. Прощайте!

В соседней комнате Алджернон играет свадебный марш.

(В бешенстве подходит к дверям.) Бога ради, прекрати эту идиотскую музыку,

Алджернон! Ты совершенно невыносим.

Марш обрывается, и, улыбаясь, вбегает Алджернон.

Алджернон. А что, разве не вышло, дружище? Неужели Гвендолен отказала

тебе? С ней это бывает. Она всем отказывает. Такой уж у нее характер.

Джек. Нет! С Гвендолен все в порядке. Что касается Гвендолен, то мы

можем считать себя помолвленными. Ее мамаша - вот в чем загвоздка. Никогда

не видывал такой мегеры... Я, собственно, не знаю, что такое мегера, но леди

Брэкнелл сущая мегера. Во всяком случае, она чудовище, и вовсе не

мифическое, а это гораздо хуже... Прости меня, Алджернон, я, конечно, не

должен был так отзываться при тебе о твоей тетке.

Алджернон. Дорогой мой, обожаю, когда так отзываются о моих родных. Это

единственный способ как-то примириться с их существованием. Родственники -

скучнейший народ, они не имеют ни малейшего понятия о том, как надо жить, и

никак не могут догадаться, когда им следует умереть.

Джек. Ну, это чепуха!

Алджернон. Нисколько,

Джек. Я вовсе не намерен с тобой спорить. Ты всегда обо всем споришь.

Алджернон. Да все на свете для этого и создано.

Джек. Ну, знаешь ли, если так считать, то лучше застрелиться...

(Пауза.) А ты не думаешь, Алджи, что лет через полтораста Гвендолен станет

очень похожа на свою мать?

Алджернон. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей.

В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его

трагедия.

Джек. Это что, остроумно?

Алджернон. Это отлично сказано и настолько же верно, насколько любой

афоризм нашего цивилизованного века.

Джек. Я сыт по горло остроумием. Теперь все остроумны. Шага нельзя

ступить, чтобы не встретить умного человека. Это становится поистине

общественным бедствием. Чего бы я не дал за нескольких настоящих дураков. Но

их нет.

Алджернон. Они есть. Сколько угодно.

Джек. Хотел бы повстречаться с ними. О чем они говорят?

Алджернон. Дураки? Само собой, об умных людях.

Джек. Какие дураки!

Алджернон. А кстати, ты сказал Гвендолен всю правду про то, что ты

Эрнест в городе и Джек в деревне?

Джек (покровительственным тоном). Дорогой мой, вся правда - это совсем

не то, что следует говорить красивой, милой, очаровательной девушке. Что у

тебя за превратные представления о том, как вести себя с женщиной!

Алджернон. Единственный способ вести себя с женщиной - это ухаживать за

ней, если она красива, или за другой, если она некрасива.

Джек. Ну, это чепуха!

Алджернон. А все-таки как быть с твоим братцем? С беспутным Эрнестом?

Джек. Не пройдет недели, и я навсегда разделаюсь с ним. Я объявлю, что

он умер в Париже от апоплексического удара. Ведь многие скоропостижно

умирают от удара, не так ли?

Алджернон. Да, но это наследственное, мой милый. Это поражает целые

семьи. Не лучше ли острая простуда?