-Рубрики

- *Статьи (69)

- *Нумизматика (52)

- *Карты (50)

- *Металлопластика (49)

- НОВОСТИ ДНЯ (46)

- *Мастерская (35)

- *Книги (35)

- *Сайты (31)

- *Полезные ссылки. (31)

- *Выживание в экстремальных условиях (30)

- *Чистка и реставрация находок (28)

- *"Наше Кино" (20)

- * Снаряжение, экипировка и аксесуары (16)

- *Немецкии колонии на Волге (15)

- *Программы,софт (13)

- *Ювелирное дело (12)

- *Поиск "по старине" (12)

- *Выбор металодетектора. (11)

- *Советы новичку. (11)

- *Походная кулинария (9)

- *Книги по фалеристике (9)

- *Справочники и энциклопедии (8)

- *Азы освоения металодетектора (8)

- *Подводный и пляжный поиск (8)

- *СМИ о нас. (8)

- *Книги по металлопластике (7)

- *Книги по нумизматике (7)

- *Торговые пломбы,прикладные печати (7)

- *Фарфор, фаянс,керамика (6)

- *Книги к рубрике(мастерская) (6)

- *"Межсезонье". (6)

- *Самодельные металодетекторы,металлоискатели (5)

- *Поиск и Мистика (5)

- *Транспорт. (4)

- *Поиск "по войне" (4)

- *Книги по чистке и реставрации находок (3)

- *Поисковые магниты. (3)

- *Действующеее Законодательство. (3)

- *Юмор (3)

- *Книги(военная форма) (2)

- *"Аптека" (2)

- *Выбор лопаты. (2)

- *Обувь (2)

- *Поиск в отселённых домах. (2)

- *Монетовидные жетоны (1)

- *Книги(военная техника и вооружение) (1)

- *Мои форумы (1)

- *Есть такое ХОББИ (1)

- *Одежда (1)

- *Словарь коллекционера (1)

-Музыка

-Конвертер видеоссылок

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Миниатюрные стремена в культурной традиции Южной Сибири |

Д.Г. Савинов

Миниатюрные стремена в культурной традиции Южной Сибири

// Снаряжение кочевников Евразии. Изд-во Алтайского университета. Барнаул, 2005. С. 129-135.

Миниатюрные металлические стремена известны в настоящее время в сравнительно небольшом количестве. Это случайные находки, хранящиеся в собраниях Государственного Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Минусинского Музея им. Н.М. Мартьянова; в двух случаях модели стремян происходят из таштыкских склепов (Уйбатский чаа-тас, курган №6 и Арбан-II); один экземпляр найден в древнетюркской оградке на Горном Алтае (Мейлышык); два других представляют собой стремевидные подвески, повторяющие форму реальных изделий (могильники Кок-Паш на Горном Алтае и Крохалевка-13 в Новосибирской области). Вполне вероятно, что этот «список» не исчерпывающий, но и этой серии достаточно для рассмотрения миниатюрных стремян, как особой категории предметов, с интерпретацией которых связаны некоторые важные и до сих пор дискуссионные вопросы.

Впервые на них обратил внимание C.B. Киселёв, высказывавший предположение о том, что металлические стремена с петельчатой дужкой «появляются в Южной Сибири ещё в таштыкское время, о чем свидетельствуют

находки на Среднем Енисее миниатюрных изображений, хранящихся в Минусинском музее» (Киселёв C.B., 1951, с. 516-518). При этом из минусинской коллекции были упомянуты шесть миниатюрных стремян с петельчатой дужкой (Киселёв C.B., 1951, с. 578, прим. 8). Идея C.B. Киселёва получила дальнейшее развитие в работе Л.Р. Кызласова (1960, с. 140), по мнению которого о раннем появлении стремян в таштыкской культуре можно судить «по большому количеству железных миниатюрных стремян, случайно найденных на территории Хакасско-Минусинской котловины». При этом говорится об 11 экземплярах из собрания Минусинского Музея и четырех из собрания Государственного Эрмитажа, три из которых — одно с петельчатой дужкой и два с отверстиями в самой дужке — помещены среди материалов уйбатского этапа, по Л.Р. Кызласову (1960, с. 140, прим. 3, 4; рис. 51, — 9, 10), — III в. В качестве доказательства привлечены также подножки от миниатюрных стремян, найденные В.П. Левашовой в склепе 6 Уйбатского чаа-таса, относящегося, по Л.Р. Кызласову (1960, с. 140, прим. 2), к предшествующему, сырскому этапу — I-II вв. В статье И.Л. Кызласова (1973, с. 29-30) время появления стремян с петлевидной дужкой относится к III — началу IV вв.; при этом отмечается, что «миниатюры более позднего времени (курсив мой. — Д.С.) представляют иные типы стремян».

Против «таштыкской древности» миниатюрных стремян выступил С.И. Вайнштейн, считающий, что металлические стремена, как один из важнейших элементов древнетюркской культуры, появляются не ранее VI в. Что касается миниатюрных стремян из собрания Минусинского музея, то, по мнению С.И. Вайнштейна (1966, с. 64-65), их датировка остается неопределённой, поскольку «традиции изготовления моделей стремян, как и других бытовых предметов, сохранялись у народов Южной Сибири вплоть до этнографической современности». В осторожной форме данную точку зрения поддержали некоторые другие исследователи. Так, по мнению А.К. Амброза (1973, с. 87), «миниатюрные стремена из случайных находок в Минусинской котловине наиболее близки тувинским образцам IX-X вв. и XIII-XIV вв.». Посвятивший специальную работу типологии южносибирских стремян, С.П. Нестеров (1988, с. 178) также считает, что «убедительных доказательств в пользу того, что стремена появляются в таштыкскую эпоху нет, значит мнение С.И. Вайнштейна о появлении их здесь в VI в. пока не опровергнуто». При этом автор выразил сомнение в достоверности уйбатских находок, которые были «выставлены не как материалы данного склепа, а с «материалами» (Нестеров С.П., 1988, с. 177-178). На этом дискуссия как будто «закрылась», хотя по-настоящему анализ миниатюрных стремян произведен не был.

Кратко охарактеризуем имеющиеся находки.

Собрание Минусинского музея. Это наиболее многочисленная серия миниатюрных стремян, в общей сложности насчитывающая не менее 15 экз.

(Приношу самую глубокую благодарность Н.В. Леонтьеву, O.В. Ковалевой, К.В. Чугунову за предоставленную возможность ознакомиться с этими материалами и учесть их в настоящей работе.) Высота их различна: от 5-6 до 8-9 см. Большая часть минусинской коллекции миниатюрных стремян представлена формой стремени с петельчатой дужкой, которая сама по себе не является датирующим признаком. Однако некоторые из них имеют «приплюснутую» дужку, наиболее характерную для стремян енисейских кыргызов IX-X вв. (рис. 1. — 9, 10). Одно стремя, с высокими слабо изогнутыми дугами, более напоминает форму стремян сросткинской культуры того же времени (рис. 1. — 6). Два стремени явно более поздние (рис. 1. — 1, 4); при этом дуги одного из них украшены орнаментом в виде крестообразных фигур с «перемычками» (рис. 1. — 4). Обычай декорировки внешней поверхности дуг характерен для стремян аскизской культуры XII-XIII вв. (Кызласов И., 1983, табл. XVI). На некоторых изделиях этой культуры встречается и орнаментальный мотив в виде косого креста с «перемычками» (Чёрная, раскопки Г.П. Сосновского, 1929 г.).

Собрание Государственного Эрмитажа. Четыре миниатюрных стремени из коллекции И. Лопатина, три из них были опубликованы в работах Л.Р. Кызласова (1960, рис. 51. — 9, 10) и И.Л. Кызласова (1973, рис. 5). Два экземпляра (мелкие, размером всего 4 х 4 см) с отверстием в самой дужке представляют форму стремян, получивших широкое распространение в начале II тыс., особенно в XIII-XIV вв. (рис. 1 — 2, 3). Два других, в том числе и одно из опубликованных (рис. 1. — 8), с «приплюснутой» дужкой наиболее характерны для культуры енисейских кыргызов IX-X вв.

Собрание Кунсткамеры. Два миниатюрных стремени, опубликованные С.П. Нестеровым (1988, рис. 3). Одно из них (с. Ладейки) — петельчатое, также характерно для культуры енисейских кыргызов; другое (с. Означенное) — с высокой «ножкой», точных аналогий не имеет (рис. 1— 13).

Арбанский чаа-тас. Первая бесспорная находка в погребении таштыкской культуры. Модель стремени находилась в скоплении пережженных костей, с фрагментами сосуда и маски, была повреждена упавшим бревном перекрытия, что исключает возможность случайного попадания предмета в склеп.

Отсюда же происходят большая серия керамики, модель железных удил, бронзовые пластинчатые амулеты с головками лошадей и другие характерные предметы таштыкского культурного комплекса. Модель стремени простой петельчатой формы, сделана из железного согнутого прута с расплющенной подножкой, высотой 5,5 см (Савинов Д.Г., 1996, рис. 1 — 1). На эту находку откликнулся Л.Р. Кызласов: «Ныне, в 1988 г. железное петельчатое стремя во второй раз (имеются в виду подножки стремян из Уйбатского чаатаса. - Д.С.) обнаружено в таштыкской могиле на р. Есь (правильно - на правом берегу Тёи. — Д.С.).

Рис. 1. Распределение миниатюрных стремян и стремевидных подвесок в соответствии с реальными прототипами и находками в комплексах (все даты приблизительны):

11,12 — VI-VII вв.; 7 — VIII-IX вв.; 6,8-10 — IX-X вв.; 5 — конец I — начало II тыс.; 4 — XII-XIII вв.; 1-3 — XIII-XIV вв.

1, 4, 6, 9, 10 — Минусинский музей; 2, 3, 8 — Государственный Эрмитаж (по Л.Р. Кызласову); 5 — Мешейлык; 7 — Крохалевка-13 (по Т.Н. Троицкой, A.B. Новикову); 11 — Кок-Паш (по В.В. Боброву, A.C. Васютину, С.А. Васютину); 12 — Арбан (склеп); 13 — атипичная модель стремени (по С.П. Нестерову)

(1-4, 6, 8-10, 12, 13 — Минусинская котловина; 5,11 — Горный Алтай; 7 — Новосибирская область). Без масштаба.

Итак, спор о времени первого появления металлических стремян следует считать завершенным в пользу «таштыкской эпохи» (Кызласов Л.Р., 1990, с. 197). Однако такое решение вопроса представляется излишне категоричным. По всем признакам (трансформированные, по отношению к традиционным, особенности конструкции сооружения; характер орнаментации керамики и оформления вотивных изделий), Арбанский склеп — один из самых поздних в ряду всех остальных минусинских склепов. Датировка его определяется не ранее VI в. (по Э.Б. Вадецкой (1999, с. 78), — даже VI-VII вв.), т.е. временем, синхронным периоду Первого тюркского каганата, образование которого (552 г.) в Центральной Азии отнюдь не означает «конца» таштыкской культуры на Енисее. В это время в Минусинской котловине появляются многие элементы древнетюркской культуры (погребения с конём; возможно, основы енисейской рунической письменности; каменные изваяния с «повествовательными сценами»; отдельные украшения в «геральдическом» стиле и др.), в ряду которых, очевидно, следует рассматривать и находку арбанского стремени.

Уйбатский чаа-тас. Подножки двух (?) миниатюрных стремян из склепа №6 Уйбатского чаа-таса, упоминаемые Л.Р. Кызласовым и критически воспринятые другими исследователями, опубликованы Э.Б. Вадецкой (1999, табл. 82). Бесспорные условия находки арбанского стремени позволяют считать и эти находки достоверными, хотя судить о форме уйбатских стремян по фрагментам подножек, конечно, трудно. По времени Уйбатский склеп №6 близок Арбанскому.

Мешейлык. Модель стремени с петлевидной дужкой, найденная в 1924 г. (Алтайская экспедиция С.И. Руденко) в ур. Мешейлык в Арагольской степи в Горном Алтае. A.A. Гаврилова (1965, с. 34) отнесла эту находку к таштыкскому времени, что, как отметил С.П. Нестеров (1988, с. 178), «связано в первую очередь с миниатюрностью изделия». Модель стремени — «8»-образной формы, сделана из согнутого прямоугольного в сечении прута, высотой 5,5 см (рис. 1. — 5). обнаружена при раскопках одной из смежных древнетюркских оградок на левом берегу р. Ян-Улаган. Конструкция оградки обычна для памятников такого рода: квадратное сооружение, с длиною сторон 4 м, из крупных каменных плит, заполнено щебнем и мелкой галькой. С восточной стороны от оградки отходит ряд камней-балбалов (всего 12 камней с интервалом между ними 2 м). Посередине оградки находилась овальная впадина, глубиной 0,4 м, в которой были обнаружены перемешанные с древесными угольками кости таза и задних ног овцы, а также несколько железных предметов: удила, пряжка, четыре наконечника стрел, фрагменты оковки седла (?) и миниатюрное стремя (Архив ИИМК. Ф. 2. №126, 1924 г.; Гос. Эрмитаж, кол. 4376, №1-8). Поскольку материалы из древнетюркской оградки в ур. Ме-

Рис. 2. Комплекс находок из древнетюркской оградки в ур. Мешейлык (Горный Алтай):

1, 2 - наконечники стрел; 4 - пряжка; 3 - удила; 5 - миниатюрное стремя (всё — железо)

шейлык, имеющие существенное значение в плане рассматриваемой темы, еще не публиковались, приводим схематические прорисовки найденных здесь предметов (рис. 2). Датируемые вещи из этого ритуального (возможно, впускного?) захоронения - наконечники стрел; однокольчатые удила, сделанные из четырехгранного прута; пряжка с фигурным приемником - относительно поздние, вероятно, самого конца I — начала II тыс. Соответственно таким же, а не таштыкским временем должно датироваться и найденное здесь миниатюрное стремя.

Кок-Паш, поминальный курган №1. Стремевидная подвеска с петельчатым ушком из поминального кургана №1 могильника Кок-Паш на Восточном Алтае (Бобров В.В., Васютин А., Васютин С., 2003, рис. 53. — 15). Ориентировочно — вторая половина VI — первая половина VII вв. (кудыргинское время).

Крохалевка-13. Стремевидная подвеска с пластинчатой дужкой из погребения с трупосожжением могильника Крохалевка-13 в Новосибирской области (Троицкая Т.Н., Новиков A.B., 1998, рис. 16.-38). По типологическим осо-

бенностям оформления дужки более всего соответствует стременам, получившим широкое распространение в VIII-IX вв. (рис. 1. — 7). Имеются все основания рассматривать эту находку в одном ряду с другими элементами древнетюркского культурного комплекса (поясные бляхи-оправы, удила с эсовидными псалиями, серьги салтовского типа и др.), распространившимися в Приобье во время (или после гибели) Второго тюркского каганата.

Таким образом, миниатюрные стремена (вариант — стремевидные подвески) существовали на всём протяжении развития древнетюркской культуры, а также в начале II тыс. и могут быть распределены в соответствии с разработанной типологией полномасштабных металлических сгремян и несколькими находками из комплексов (Арбан, Мешейлык, Кок-Паш, Крохапевка-13) следующим образом (рис. 1). Из них наиболее устойчивую форму представляют стремена с петельчатой дужкой, бытовавшие, как и их реальные прототипы, на протяжении длительного времени. Форма стремян с пластинчатой дужкой более изменчива; однако соответствие стремевидной подвески из Крохалевки-13 и ведущей формы стремян VIII-IX вв. очевидно. Модели петельчатых стремян с «приплюснутой» дужкой аналогичны стременам енисейских кыргызов IX-X вв. Миниатюрные стремена с отверстием в самой дужке, как уже отмечалось, представляют форму стремян, получивших наибольшее распространение в XII-XIII вв. и позже. Орнаментация передней части дуг характерна для стремян аскизской культуры и т.д. Остается неясной причина нахождения большинства разновременных миниатюрных стремян на территории Минусинской котловины. Один из возможных вариантов объяснения — общие процессы вотивизации предметов погребального инвентаря, происходившие здесь начиная с конца тагарской эпохи.

Что касается назначения миниатюрных стремян, то наиболее точное определение подобных изделий дано Э.Б. Вадецкой (1999, с. 103) — это «ритуальные вещи». Их отношение к проблеме происхождения стремян в целом и типогенезу в частности весьма опосредованно. Миниатюрные ритуальные изделия существовали не только в таштыкской культуре, но и в древнетюркское время, о чем говорит, например, замечательная находка «клада» золотых вотивных сосудов из поминального комплекса Бильгэ-кагана (Баяр Д., 2004, рис. 10). Образ стремени, как важнейшей семантически значимой детали снаряжения верхового коня, должен был играть весьма существенную роль в духовной культуре и знаковой системе представлений кочевников Центральной Азии и Южной Сибири. В определенной степени об этом могут свидетельствовать некоторые фольклорные материалы (Липец P.C., 1984, с. 197-198), хотя в целом эта сфера существования раннесредневековой культуры исследована явно недостаточно.

Литература

Амброз А.К. Стремена и сёдла раннего средневековья как хронологический показатель // СА. 1973. № 4. С. 81-98.

Бобров В.В., Васютин А., Васютин С. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). Новосибирск: ИАиЭт СО РАН, 2003. 224 с.

Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб, «Петербургское востоковедение». 1999. 440 с. (Archaeologica Petropolitana, VII).

Вайнштейн С.И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры (в связи с археологическими исследованиями в Туве). — СЭ, 1966, № 3. С. 60-81.

Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. М.-Л., 1965. 145 с.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. 2-е изд. М., 1951. 643 с.

Кызласов И.Л. О происхождении стремян. // СА № 3, 1973. С. 24-36.

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины (I в. до н.э. — V в. н.э.). М., 1960. 198 с.

Кызласов Л.Р. 1990 : Историко-культурное значение образов таштыкского искусства (на примере графики). // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. М., 1990. С. 192-197.

Липец P.C. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984. 263 с.

Нестеров С.П. Стремена Южной Сибири. // Методические проблемы археологии Сибири. Новосибирск, 1988. С. 173-183.

Савинов Д.Г. 1996 : К проблеме происхождения металлических стремян в Центральной Азии и Южной Сибири. // Актуальные проблемы сибирской археологии. Барнаул, 1996. С. 16-20.

наверх

|

Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки. |

В.Б. Ковалевская

Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки.

/ САИ Е1-2. М.: 1979. 112 с. (текст на сайте archeologia.ru)

Содержание

Введение. — 5

Глава 1. Принципы типологии. — 9

Глава 2. Типология пряжек. — 15

Отдел I. Круглорамчатые и сегменторамчатые пряжки. — 15

Отдел II. Овальнорамчатые пряжки. — 18

Отдел III. Лировидные пряжки. — 33

Отдел IV. Треугольные пряжки. — 35

Отдел V. В-образные пряжки. — 40

Отдел VI. Прямоугольнорамчатые пряжки. — 44

Отдел VII. Трапециевидные пряжки. — 47

Алфавитный список памятников с номерами пряжек. — 52

Список мест хранения материала. — 55

Литература. — 56

Список сокращений. — 58

Приложение. Таблицы пряжек по отделам. — 59

[ Список иллюстраций. ]

|

Процитировано 1 раз

Как скачать электронные книги при помощи Google |

Бродя по Интернету, я как то нашёл один очень интересный форум, на котором был опубликован пост о том как скачать электронные книги при помощи Google. Предлагаю Вам свой вольный перевод:

Как вы знаете Google является одним из самых популярных поисковых систем в мире. Выкладываю Вам несколько советов как найти книги в Google’е.

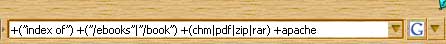

Попытаемся найти страницу по умолчанию Apache. Используем следующее:

+(”index of”) +(”/ebooks”|”/book”) +(chm|pdf|zip|rar) +apache

Чтобы найти книгу по конкретному названию, используем следующее:

allinurl: +(rar|chm|zip|pdf|tgz) НАЗВАНИЕ КНИГИ

Вписывать следует ТОЛЬКО в поле поиска, которое ВСТРОЕНО в Mozilla Firefox (Прим. переводчика).

|

Сборник Старинных рецептов |

|

Процитировано 2 раз

Река Медведица М., "Физкультура и спорт", 1984 Автор: Ю. З. Михеев |

Медведица

М., "Физкультура и спорт", 1984

Автор: Ю. З. Михеев

Содержание

1. Бурасы — Петровск, 71 км

2. Петровск — Аткарск, 95 км

3. Аткарск — Лысые горы, 65 км

4. Лысые горы — Жирновск, 127 км

5. Жирновск — Медведицкий, 33 км

6. Медведицкии — Даниловка, 109 км

7. Даниловка — Михайловка, 118 км

8. Михаиловка — Устье Медведицы, 113 км

|

ПРЯЖКИ(Конское снакряжение) |

ПРЯЖКИ

По размерам они делятся на маленькие (до 25 мм), средние (до 45 мм), и большие (до 60 мм).

По форме пряжки белятся на типы:

1. Прямоугольные или квадратные пряжки маленькие и средние применялись для подпруг.

Пряжка прямоугольная, прямоугольного сечения, с изогнутым язычком (Рис. 1а) – финно-угры (мурома, меря), славяне, IX - XI вв.

Пряжка прямоугольная, прямоугольного сечения (Рис. 1б) - финно-угры (мурома, меря), сла-вяне, IX - XI вв.

2. Трапециевидные пряжки маленькие и средние применялись для подпруг.

Пряжка трапециевидная, полукруглого сечения, с заходящими друг на друга не сваренными конца-ми и изогнутым язычком (Рис. 2а) – финно-угры (мурома, меря), VIII-IX вв.

Пряжка трапециевидная, полукруглого сечения, с изогнутым язычком (Рис. 2б) – финно-угры (мурома, меря), славяне, IX - XI вв.

3. Сегментовидные пряжки маленькие и средние применялись на ремнях оголовья, крупные – для подпруг.

Пряжка сегментовидная полукруглого сечения с изогнутым язычком (Рис. 3а) – финно-угры западного Поочья, VIII-IX вв.

Пряжка сегментовидная треугольного сечения с изогнутым язычком (Рис. 3б) – XII - XIV вв.

4. Круглые маленькие и средние использовались как подпружные или стремянные.

Пряжка круглая, квадратного сечения, с несомкнутыми концами и изогнутым язычком (Рис. 4а) - финно-угры (мурома, меря), VIII-IX вв.

Пряжка круглая, ромбического сечения, с изогнутым язычком (Рис. 4б) - славяне, IX - XI вв.

Пряжка круглая, круглого сечения, с изогнутым язычком (Рис. 4в) - славяне, XI - XIII вв.

5. Овальные маленькие и средние применялись на ремнях оголовья и уздечках.

Пряжка овальная, квадратного сечения, с несомкнутыми концами и изогнутым язычком (Рис. 5а) – финно-угры (мурома, меря), VIII - IX вв.

Пряжка овальная, прямоугольного сечения, с несомкнутыми концами и изогнутым язычком (Рис. 5б) – финно-угры (мурома, меря), VIII - IX вв.

6. Вытянутые прямоугольные и подтрпециевидные пряжки с округлой передней частью.

Пряжка вытянутая, прямоугольная, квадратного сечения, с округлой передней частью, заходящими друг на друга не сваренными концами и изогнутым язычком (Рис. 6а) – финно-угры (мурома, меря), VIII - IX вв.

Пряжка вытянутая, прямоугольная, квадратного сечения, с округлой передней частью и изогнутым язычком (Рис. 6б) – славяне, IX - XIII вв.

Пряжка вытянутая, трпециевидная, квадратного сечения, с округлой передней частью, заходящими друг на друга не сваренными концами и изогнутым язычком (Рис. 6в) – финно-угры (мурома, меря), VIII - IX вв.

7. Вытянутые пряжки с вогнутыми сторонами и округлой передней частью.

Пряжка вытянутая, квадратного сечения, с вогнутыми сторонами, округлой передней частью, захо-дящими друг на друга не сваренными концами и изогнутым язычком (Рис. 7а) – финно-угры (мурома, меря), VIII - IX вв.

Пряжка вытянутая, квадратного сечения, с вогнутыми сторонами, округлой передней частью и изо-гнутым язычком (Рис. 7б) – финно-угры (мурома, меря), славяне, IX - XI вв.

Пряжка вытянутая, прямоугольного сечения, с вогнутыми сторонами, округлой передней частью и изогнутым язычком (Рис. 7в) – XII - XIV вв.

Разделительные кольца круглые снаружи и подтреугольные или подчетырехугольные внутри (Рис. 8а-в).

Василий Коршун

|

УДИЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ |

УДИЛА

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Рис. 1. Удила двухсоставные с одним подвижным кольцом небольшого диаметра (около 4 см) на концах грызл. Кольца эти служили для крепления ремней оголовья и повода и изготовлялись из железа или из бронзы. IV—VII вв. Финно-угорские племена Поочья и Верхнего Поволжья.

Рис. 2. Удила двухсоставные без управляющих колец. Концы грызл порой расковывались в квадраты или восьмерки. IV—VII вв. Финно-угорские племена Поочья и Верхнего Поволжья.

Рис. 3а. Удила двухсоставные с двойными кольцами на концах грызла. Большое кольцо служило для крепления оголовья, меньшее – для повода. При утрате малого кольца его просто заменяли проволокой для крепления ремня (Рис. 3 б). VIII-XI вв. Финно-угорские племена Поочья и Верхнего Поволжья. В исполнении колец из крученого дрота некоторые исследователи видят проявление скандинавского влияния. Для славян этот тип удил не характерен.

Рис. 4. Удила двухсоставные с S-видно-изогнутыми уплощенными псалиями. Псалии имели две петли: одна – для пропуска петли грызла, другая - для сцепления с ремнем оголовья. VIII-XI вв. S-видные псалии – это проявление традиций конного вооружения степняков. Иногда псалии украшались зооморфными изображениями (Рис. 4, б)

Рис. 5 а,б. Удила двухсоставные с прямыми (Рис. 5 а) или изогнутыми сверху (Рис. 5 б) стержневидными псалиями, имеющими двойные петли грызла. Псалии зачастую были увенчаны шишечками, иногда украшались серебром, а их щитки имели фигурный обрез краев. Занесены в результате контактов с номадами. VIII-XI вв.

Рис. 5 в. Удила двухсоставные с прямыми псалии, имеющими одинарные петли грызла. Псалии таких удил тонкие, гладкие, зачастую снабжены концевыми шишечками. Первые удила такого типа появились на Руси в X в. Широкое распространение получили в XII-XIII вв. Применяются до сих пор. Представленный образец по сопутке датируется XII-началом XV в.

Рис. 6. Удила трехсоставные кольчатые. Были распространены в X-XI вв. Единожды были найдены в Новгороде в слоях XIV в. Занесены в результате контактов с северными или северо-западными соседями.

Рис. 7. Удила, объединившие сразу несколько типов. XI в. (?)

Рис. 8. Удила однозвенные из дрота с кольцевидными изгибами для ремней на концах грызл. X-XII вв. Характерны для небольших деревенских славянских селений.

Рис. 9. Удила с утолщением звеньев к концам. XV-XVII вв.

Рис. 10. Удила с изящными изогнутыми звеньями. XVIII-XXI вв.

МЕСТА НАХОДОК:

5 в; 9; 10 - Московская обл., остальные - Владимирская обл.

Гришаков В.В., Зеленеев Ю.А., МУРОМА YII - XI вв., Йошкар-Ола, 1990

Кирпичников А.Н., Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. // САИ. Е1-36. Л., 1973а

Василий Коршун

|

ПОДКОВЫ ПОДМОСКОВЬЯ |

ПОДКОВЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Найти подкову для многих народов считалось хорошим предзнаменованием, а прибить потом ее над дверью - к счастью. "Пусть ваш порог никогда не лишиться своей подковы!" желают англичане своим друзьям. По их поверию, она должна висеть кон-цами кверху. В отличие от английской традиции, в русских деревнях подковы обычно прибивают над дверью концами вниз. В счастливые свойства подковы верят также иу-деи, турки и даже еретики атеисты во всем мире. Последние хотя и возмущаются, когда их называют суеверными, найдя подкову, все же стараются прибить ее над дверью. Характерным примером можно считать аналогичные случаи с академиком Павловым и Нильсом Бором, над дверьми которых были прибиты подковы. На вопрос верят ли они в то, что подкова приносит удачу, каждый из них отвечал: "Конечно, не верю! Но это работает, даже когда не веришь".

К сожалению, на подкову у историков-поисковиков, как и у археологов, сложился упрощенный взгляд. Их редко берут в коллекции, почти не пишут научных статей… Одной из лучших работ в этом направлении по европейской части России является книга А.Н. Кирпичникова, в которой он предлагает систематизацию подков, которой мы и будем придерживаться. Европейская классификация представлена в работе Бакса.

Рис. 1. Ледоходный шип XI-XV вв.

Рис. 2. Подкова. XI-XVII вв. (в Подмосковье - XV-XVII вв.)

Рис. 3. Подкова. XV-XVII вв. Такой подковой ковались по большей части гужевые лошади: у нее выражена функция предохранения копыта лошади.

Рис. 4. Подкова. XVI-XVII вв. Она уже защищала все копыто лошади, что сближало ее с общеевропейской традицией.

Рис. 5. Подкова. XVI-XVII вв. Относится к старогерманскому (шведскому) типу подков. Отличается заостренными задними шипами.

Рис. 6. Подкова. XVI-XVII вв. Относится к цетральноевропейскому типу подков. Ее, как европейскую, выдает отсутствие шипов, которое не свойственно российской традиции. Роль шипов в этом случае играет проделанная по всему контуру гвоздевая дорожка. Желобок, соединяющий отверстия для утопления подковных гвоздей, является индикатором того, что подкова сделана не ранее XVI в.

Рис. 7, 8. В России подковы такого типа появились в XVI в. Первые из них, как и большинство европейских, представляли собой трехчетвертной овал с двумя задними шипами. Скорее всего, к концу века на них начинают появляться желобок, соединяющий отверстия для утопления подковных гвоздей, и третий передний шип. Для подков этого типа в XVI-XVII вв. характерны почти равное отношение ширины к длине, ширина металла в зацепной части 4-6 см, толщина 0,4-0,6 см. Тенденции развития привели к увеличению длины по отношению к ширине на 1-2 см, уменьшению ширины металла в зацепной части до 2-3 см и увеличению толщины до 0,7-1 см (,8).

Рис. 9. Подкова с широкой верней частью. XVI-XVII вв.

Рис. 10. Подкова. XIX-XX вв. Относится к варшавскому типу подков. Применялась для подковывания лошадей, выполнявших гужевые работы. Занесена в период Отечественной войны 1812 г. После присоединения Польши к России применялась повсеместно. Поздние подковы снабжены желобками для резиновых прокладок, которые препятствовали скольжению лошади при передвижении по камням и асфальту, а в жаркие дни не позволяли подкове проваливаться в асфальт и не портили дороги.

Рис. 11. Подкова. XIX-XX вв. Для ковки скаковых лошадей.

Рис. 12. Подкова. Конец XIX - начало XX в. Германия.

Рис. 13. Подкова со сменными вкручивающимися шипами, изготовленная заводским способом на механических станках. Согласно стандарту подковы для верховых лошадей изготавливались с двумя резьбовыми шиповыми отверстиями, по одному на конце каждой ветви, а подковы для упряжных лошадей имели еще и третье резьбовое отверстие для зацепного шипа. На каждой подкове ставили клеймо завода ("ЮЗ" - Юризанский завод или "КМ" - Красный металлист); номер подковы (всего существовало 10 номе-ров); и на какие ноги она предназначалась ("П" - передние или "З" - задние, левые и правые подгонялись по месту).

С 1941 г. заводское производство подков прекратилось, и с тех пор их куют вручную по старым добрым технологиям.

ПОДКОВЫ БРЯНЩИНЫ

Рис. 14. Толстая дорожная подкова с десятью гвоздевыми отверстиями и четырьмя от винтовых шипов: два в зацепной части и по одному в пяточных концах. Подобными подковами ковались лошади артиллерийских частей Вермахта.

Рис. 15 Подкова в виде трехчетвертного овала с шестью гвоздевыми отверстиями. Желобок, соединяющий отверстия для подковных гвоздей, у нее был выражен слабо, шипы сформированы за счет загиба пластины. Подобные подковы характерны для казачьих и польско-литовских войск 16-17 веков.

Рис. 16 Подкова в виде овальной пластины с овальным отверстием по середине. Гвоздевых отверстий в ней было по три с каждой стороны, а сами гвозди - с заостренными шляпками, заменяющими шипы. По европейской классификации она относится к типу так называемых восточных подков. Находки их на территории Юго-Восточной Европы связывают с экспансией Османской Турции 16-17 веков. Для России данный тип подков не характерен. Чем же объяснить появление такой подковы на Брянщине? Возможны варианты: применение турецких наемников (например, крымскими татарами) и торговые связи.

Двуреченский О.В., Предметы вооружения и снаряжения всадника и верхового коня из сборов на территории Тушинского лагеря, Археология Подмосковья, Вып. 3, М, 2007

Кирпичников А.Н., Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. // САИ. Е1-36. Л., 1973а

Baxa P., 1981. Podkuvanie na Slovensku v 11–13 Storochi // Slovenska Arheologica. XXIX-2. Bratislava/

конца XIX - начала XX вв.

Подковы в австрийских войсках несколько тоньше германских, но зато шире и также дороженные. Гвоздевых отверстий по наружной ветви три, а на внутренней два. Летние верховые подковы делаются без шипов или с двумя постоянными пяточными шипами, а упряжные с тремя шипами. Зимние подковы, как у упряжных, так и у верховых лошадей снабжены двумя пяточными шипами. В зацепе винтовых шипов не применяют, и даже у упряжных подков остается заварной постоянный шип. Острые винтовые шипы в австрийских войсках употребляются конусовидные.

Во французской армии были приняты подковы недороженные и довольно широкие. Передние подковы без шипов, задние, иногда с простыми загнутыми четырехугольными шипами. Гвоздевые отверстия широкие, а гвозди с большими заостренными головками, наполовину торчащими наружу и заменяющими шипы. Зимою применялись также шипы винтовые, конусообразные по четыре в каждой подкове - два из них в зацепной части.

Английские подковы почти такого же типа, как и русские. Они дороженые, но без шипов и с небольшою контрбухтовкою. Число гвоздевых отверстий по три или четыре на каждой ветви. Задние подковы обычно делают с двумя отворотами по бокам зацепа.

Американские подковы отличаются тем, что имеют двойную бухтовку, то есть на верхней и нижней поверхностях, при чем бухтовки эти продолжаются до конца ветвей. В тех местах, где пробиты гвоздевые отверстия, подкова значительно утончена, в зацепе и на боковых пяточных частях она гораздо толще. Образуемые вследствие этого разрушения представляют как бы шипы, зацепной широкие и по два боковых и пяточных - узких.

В Турции сохранилась так называемая восточная подкова, представляющая круглую или овальную пластину, с утолщенным наружным краем и с круглым или овальным отверстием по середине. Гвоздевых отверстий обыкновенно по четыре с каждой стороны. Гвозди круглые или четырехгранные с толстыми заостренными шляпками, заменяющими шипы.

Китайская подкова представляет собой узкую полосу, изогнутую в форме дуги, с плоско отбитыми концами. В этой грубо сделанной дуге пробито пять больших гвоздевых отверстий, величиною своей совершенно не соответствующих ширине подковы. Вследствие этого гвоздевые дыры при пробивании значительно расширяют пробиваемую часть подковы, придавая ей извилистый вид. Подковы эти прибиваются грубо сделанными гвоздями с заостренными шляпками.

В остальных государствах подковы ничем особенно от вышеописанных не отличаются и более или менее сходны с какою-либо из вышеописанных подков.

Фото Святослава Коваля.

|

А.К. Амброз Стремена и сёдла раннего средневековья как хронологический показатель (IV |

А.К. Амброз

Стремена и сёдла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.).

// СА. 1973. № 4. С. 81-98.

[ OCR автора сайта по сканам Алексея Гордиенко, спасибо ему. ]

В раннем средневековье стремена и сёдла очень изменчивы: они ещё только формировались. Позднее наиболее удачные формы сохранялись по много столетий без существенных изменений. Сходство форм, отражающее реальные связи внутри кочевого мира, позволяет проводить сопоставления на огромных пространствах — от Сибири до Дуная. Основы классификации стремян показаны на рис. 1 отдельно для ушек, корпусов (округлённых или спрямлённых внизу) и подножек. Это разгрузило статью от многоплановой классификации крайне разнообразных форм с пересекающимися признаками. Цифровая запись даётся по методике Е.М. Алексеевой для бус, в последовательности I—II—III—IV. Например, 15-5-0-7 означает: стремя с низким округлённым сверху пластинчатым ушком на короткой суженной шейке (I 15), корпус яйцевидных очертаний со скруглённым основанием (II 5), пластинчатая подножка имеет три жгута (IV 7). Отсутствие признака III ряда обозначено нулём.

В античном мире стремян не было (А. Бивар). Византийцы впервые увидели их у авар на рубеже VI и VII вв., судя по трактату, приписанному императору Маврикию (годы правления 582-602). Соответственно их не знали и давно связанные с античным миром народы: скифы, сарматы, парфяне, персы. Скифская сбруя без стремян хорошо сохранилась в алтайских курганах (Пазырык и др.). В.В. Арендт фантастически истолковал ремень подпруги коня на Чертомлыкской вазе как мягкие стремена на коротких отростках, пришитых снизу к подпруге. Ремень сделан «стремевидным» только на музейных копиях, в оригинале свободно свисает тонкая золотая ленточка. [1] Пазырыкские подпруги тоже затягивались слева. На многих изображениях подпруга также прикреплена к переднему углу седла (на костяной пластинке в Чертомлыке и др.). Сасанидские всадники ещё в начале VII в. (Так-и-Бустан) не имели стремян. На рельефах и у большой статуи носок ноги опущен так же, как на чашах. [2] Иное мнение основано на плохих воспроизведениях: «ступнёй» статуи считали разбитый край лошадиного доспеха. В ханьском Китае не было ни изображений стремян, ни обозначающего их термина в литературе или словарях. [3] Неудобства при езде без стремян наездники много веков компенсировали силой и ловкостью. Да и лошади для лёгкой кавалерии были небольшие. Потребность в тяжёлой коннице, возникшая на рубеже нашей эры, ещё более осложнила положение. Выход был найден, когда привязали длинное копьё ремнями к лошади (всадник только

Рис. 1. Основные изменения частей стремени.

I — ушки для путалища, II — корпус с округлым низом, III — корпус со спрямлённым низом, IV — сечение подножки. Для таблицы использованы стремена Среднего Дуная, Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока IV-XIV вв. Масштаб различен.

(Открыть рис. 1 в новом окне)

направлял его, по сведениям Гелиодора, III в.) и выработали особую тактику боя тяжёлой конницы. [4] Всадники в тяжёлой броне сидели неустойчиво; при высоком седле посадка прочнее, но всадник ещё неповоротливее; манёвренность привязанного копья очень ограниченна. Восточный доспех человека и лошади на миниатюрах XV в. очень близок к образцам первых веков нашей эры и VII в. Но из-за несовершенства конского снаряжения задача катафрактариев была совсем иной, очень специализированной: плотной массой пробить брешь в строе бронированной пехоты, открыв путь своей пехоте и лёгкой коннице. Это была фаланга на конях, люди-тараны. Так отсутствие стремян и совершенных кавалерийских сёдел сдерживало развитие конницы древнего мира и так древние его компенсировали.

С.И. Вайнштейн доказал, что предшественником стремени была временная односторонняя (слева) подножка. Её делали в экстренных случаях: раненым, больным, беременным. Этнографически она известна у некоторых оленеводов, не знающих стремян. [5] Но на рубеже III и IV вв. положение изменилось. В цзиньской могиле 302 г. в Чанша (Китай) было 14 статуэток лошадей. Их твердые сёдла с высокими вертикальными луками не имеют стремян. Но на четырёх статуэтках из 14 слева (на коня садились слева) висят подножки. [6] При езде они свободно болтались против середины голени всадника. Вероятно, к ременной петле была привязана палочка, чтобы петля не спадалась (рис. 2, 1, 1а). Судя по этим статуэткам, подножки стали делать не только в экстренных случаях, но и постоянно, например, для чиновников в пышной одежде. Высокое седло появилось для нужд бронированной конницы. Садиться в него неудобно, особенно в длинной броне. Поэтому сделали постоянную подножку. Следовательно, в 302 г. стремян в Китае ещё не было. Но вскоре их сделали (из дерева) и привесили с двух сторон. Через 50-70 лет, во второй половине IV и в V в., парные деревянные стремена уже обычны в богатых могилах Кореи и Японии. В Китае стремя («мадэн»; от «ма» — лошадь, «дэн» — восходить, подниматься; не напоминание ли это о подножках?) впервые упомянуто (как нечто повседневное) в связи с событиями 477 г. в более позднем, танском историческом произведении «Наньши». [7] Особенность ранних стремян — овальный корпус и паз для путалища на верху длинной пластины (рис. 2, 2, 6, 7). В IV-V вв. их выгибали из деревянного прута и обшивали листовым железом или медью.

С. Онояма разделил раннее конское снаряжение Японии на два этапа по форме сёдел, удил, подвесок к сбруе и деревянных стремян. Стремена с корпусом равномерной толщины из трёх могильных комплексов он отнёс к первой половине V в. (рис. 2, 6), а с расширенной толстой подножкой из семи комплексов — ко второй половине V в. [8] Стремена равномерной толщины, найденные вместе с местными в виде башмака в кургане Отани, отнесены исследователями ко второй половине V в. [9] Считается, что обычай верховой езды и все снаряжение японцы заимствовали из Кореи. Хронологию могил южной Кореи (Силла) подробно изучал А. Ито. [10] Он разделил ранние стремена на 5 вариантов: 1-й и 2-й — де-

|

|

|

Рис. 2. Развитие ранних стремян и сёдел:

(открыть левую часть рис. 2 в новом окне — с. 84, открыть правую часть рис. 2 в новом окне — с. 85)

1, 5 — Чанша (Китай), мог. 302 г. (детали статуэток, 1a — предположительная реконструкция); 2, 8, 11, 12 —Кёнчжу (Корея; 2 — погр. 14; 8 — погр. 126; 11, 12 — погр. 127); 3 — Фасянь (Ляоян, Китай), живопись ханьской гробницы; 4 — Пазырык, Алтай, кург. III; 6 — Нагамотияма (Япония); 7 — Синкай (Сига, Япония), кург. 1; 9 — Печюсёг (Венгрия); 10 — Янсан (Корея), мог. 10; 13-15 — рельеф 554 г. (Китай); 16, 17, 22 — Чжаолин (Шэньси, Китай), рельефы памятника Тайцзуна 637 г.; 18, 19, 41 — Кёрнье (Венгрия; 18 — погр. 20; 19 — погр. 65; 41 — погр. 37); 20, 23 — Мелитополь, находка вместе с диадемой; 21 — Уйбат I, Хакасия, склеп 1; 24 — Шипово, Приуралье, кург. 3; 25 — Китай, рельеф монаха Даоинь, 663 г.; 26, 27 — гробница Юнтай, 706 г. (Китай; 26 — стремя, 27 — живопись); 28 — гробница Вэйцзюна, 708 г. (Китай); 29 — Пенджикент, живопись первой четверти VIII в.; 31, 32, 42 — Кудыргэ, Алтай (31 — мог. 10; 32 — мог. 13; 42 — мог. 11); 33-35 — Кокэль, Тува, кург. 2; 30, 36, 37 — Катанда II, Алтай (30 — кург. 1; 36, 37 — кург. 5); 38, 39 — Тисафюред (Венгрия), погр. 186; 40 — статуя у могилы Гаоцзуна (Китай). 1, 5, 11 — глина; 2, 6, 7, 24, 33-35 — дерево (2, 6, 7, 24 — с обтяжкой

металлическим листом); 3, 27, 29 — живопись; 4, 32, 36-39 — рог; 13-17, 22, 25, 40 — камень; 8, 12, 18, 19, 26, 30, 31, 41, 42, — железо; 9, 10, 20, 23 — листы золота или позолоченной бронзы; 28 — бронза. Линейный масштаб относится к рис. 2, 4, 6-9, 12, 18-21, 23, 24, 26, 28, 30-39, 41, 42 и предположительно к рис. 1, 13, 15, 16, 17, 22 (приблизительные размеры которых определены путём сопоставления величины седельных лопастей на древних изображениях и на сёдлах из Кокэля).

ревянные, 3-5-й — железные (3-й вариант, возможно, деформированный обломок стремени 4-5-го вариантов, ибо такая форма стремян II 7 была бы характерна для поздней танской и сунской эпох). Они чётко распределяются по стадиям могильников А, В, С. Деревянные стремена в виде очень вытянутого овала обиты небольшими, заходящими друг на друга листочками металла (рис. 2, 2, две пары, стадия А) или сплошными листами металла (рис. 2, 6, стадии А и В). На стадии В (три пары) овал многих стремян менее вытянут. А. Ито датирует стадию А второй половиной IV — третьей четвертью V в., стадию В — концом V — серединой VI в. В одной из могил стадии В (без стремян) был сосуд с надписью 451 г. На стадии В стремена из трёх комплексов уже сделаны из железа. Сначала они тщательно имитировали деревянные, вплоть до излишней в железе толстой подножки (рис. 2, 8), а одна пара даже была по традиции обтянута поверх железа жестью. Но толстая подножка железных стремян немного расширена (также у деревянных стремян второго этапа в Японии). Она то сплошная, то из двух толстых прутьев с щелью посредине. У 5-го варианта впервые наметилось слабое расширение пластины вокруг паза для ремня (рис. 2, 12) — прообраз будущего пластинчатого ушка на суженной шейке. Стремена 4-го варианта почти поровну распределяются между периодами В (пять находок, иногда вместе с деревянными) и С. Стремена 5-го варианта только раз были найдены с вещами периода В, зато пять раз в могилах периода С. А. Ито датирует период С серединой VI, предположительно началом VII в. Сосуд 415 г. [11] из одной могилы этой стадии уже не показателен для хронологии, тем более что к предшествующей стадии В относится более поздний сосуд 451 г. Аналогичные 5-му варианту железные стремена есть и в Японии. [12] Таким образом, из Кореи и Японии только опубликовано более 40 находок ранних стремян. Есть ещё много изображений стремян на не имеющих точной даты Когурёсских фресках Северной Кореи — в большинстве случаев той же эпохи. Эта цифра очень показательна, если учесть, что позднейших аварских стремян из Подунавья найдено только вдвое больше, как и тюркских стремян в Сибири.

Кроме стран Дальнего Востока стремена IV-V вв. неизвестны. Не только это, но и внимательное сопоставление всего многообразия разновременных стремян Азии и Европы IV-XIX вв. (рис. 1) убеждает, что дальневосточные образцы IV-V вв.— это самые первые стремена вообще, первая, несовершенная попытка их создания. Последующее развитие стремян шло неравномерно, на одной и той же территории отдельные их особенности то исчезали, то появлялись. [13] Но ни одна особенность первых стремян никогда не возрождалась вновь. Стремена возникли в одном месте, оттуда распространились дальше, а не возникали повсюду самостоятельно. Поэтому однажды сделанные в их производстве ошибки и заблуждения не повторялись в последующем развитии. Так, после многих столетий поисков выяснилось, что паз для путалища удобнее всего делать в дужке стремени, а не на высоком выступе; что железная подножка останется достаточно прочной, даже если ее выковать в виде пластины, широкую и без утолщения снизу; что гораздо удобнее небольшое вытянутое кверху, а не огромное горизонтально-овальное стремя. На мысль выгнуть стремя из прута, вероятно, навела палочка в основании ременной подножки. Овал — это полужёсткая треугольная петля, переданная в технике плавного выгибания прута. Но овал пришлось сделать очень большим, чтобы попасть ногой в стремя. Не сразу догадались расширить подножку, она долго была высоким узким бруском, резавшим ногу (IV 1).

Применив железо, еще не знали, насколько оно пригодно для стремян: подножку делали сверхпрочную, бруском; потом оставляли снизу ребро для прочности; сверху на подножку набивали шишечки, боясь, что будет скользко. Поэтому стремена XII или XIX в. из ремня или верёвки с подножкой из широкой дощечки [14] несравненно совершеннее: они копировали поздние звенья в многовековой эволюции. Деревянные стремена монголов, киргизов или башкир — также не сравнимы со стременами IV-V вв. Это дешёвые, но точные копии поздних высокоразвитых металлических форм. Миниатюрные стремена из случайных находок в Минусинской котловине наиболее близки тувинским образцам IX-X вв. (33-10-0-8) и XIII-XV вв. (24-8/12-0-8).

Более совершенны стремена с пластинчатым или петлевидным ушком на короткой суженной шейке. На вэйском рельефе 554 г. (рис. 2, 13) они еще очень большие, неуклюжие и сильно вытянуты по горизонтали. Необычна их прямоугольность. [15] В Корее стремена с короткой шейкой не изучены, в сводке Пак Зин Ука приведено одно танское VIII-IX вв. из Гаоэра (якобы когурёсское). [16] В Китае многие находки датированы надписями или указаниями письменных источников. В начале VII в. по сути завершилось формирование классического типа стремян раннего средневековья в серии с пластинчатым ушком. Они гораздо меньше стремян IV-VI вв. Для первой половины VII в. характерна длинная пластина на короткой узкой шейке, с прорезью внизу пластины, корпус из четырёхгранного прута. Основание для их даты — рельефы боевых коней на памятнике императора Тайцзуна 637 г. [17] (сильная овальность — архаизм для VII в., рис. 2, 16, 17).

Около середины VII в. пропорции танских стремян изменились. Ушко в виде короткой пластинки, корпус варьирует: круглый, вытянутый вверх, угловатый, слабо яйцевидный. Основания для даты: стела монаха Даоинь 663 г. (рис. 2, 25) ; статуя коня у могилы императора Гаоцзуна, сделанная между 684 и 705 гг. (рис. 2, 40) ; изображения в живописи и стремена из могилы принцессы Юнтай, сооруженной в 706 г. (рис. 2, 26, 27). [18] Кроме стремян с прямым краем ушка есть стремена с закруглённым или заострённым краем. Стремена с низкой пластинкой есть в могиле 708 г. (рис. 2, 28, бронза) и ещё в эпоху Ляо (916-1124 гг.). Среди этих стремян очень высокая пластина сохранялась в VIII в. и позже (с круглым корпусом — Бурхин-Гол в Монголии, с грушевидным — рис. 1, II 7). [19]

Археологически стремена с высокой прямо срезанной пластинкой (рис. 1, I 4-7; 2, 16-18) известны пока только из аварских могил Среднего Подунавья (I аварская группа) и до сих пор рассматривались в целом. К 1955 г. И. Ковриг учла 95 находок. [20] Многие из них не опубликованы или публикации мне недоступны. Но и то, что имеется, достаточно выразительно. Как и тайцзуновы, они меньше стремян IV-VI вв. Пра-

вильно круглые, но из-за слабого спрямления низа (иногда с прогибом вверх) кажутся слегка овальными. Пластинчатая подножка (шириной 2,1-2,8 см) чуть выпуклая, снизу утолщена «жгутом». Я делю стремена этого типа на три варианта — по пропорциям верха пластинки. За основу взята разница между высотой пластинки от её верхнего края до нижнего края прорези (так как ширина прорези меняется) и шириной пластинки на уровне прорези. Превышение высоты над шириной по вариантам: 1) более 0,5 см (чаще 0,8-1 см), шейка (рис. 1, I 4) узкая; 2) более 0,5 см, но шейка широкая, лишь немного ýже пластинки (рис. 1, I 5); 3) меньше 0,5 см (у многих длина равна ширине, более короткие для I аварской группы не характерны), ширина шейки любая (рис. 1, I 6, 7). Такое, казалось бы, несущественное и малозаметное различие оказалось важным хронологическим признаком.

Раннеаварские древности («I аварская группа») суммарно датируют между 568 г. (приход авар, по письменным данным) и второй половиной VII в. (спор идёт о верхней дате: около 650 или 670-680 гг.). [21] Подразделить их по инвентарю на более узкие отрезки долго не удавалось. Могильные древности того же периода в Восточной Европе делятся на три этапа (I-III этапы геральдических поясов, I-IV периоды Суук-Су), абсолютная дата которых определяется находками монет в византийских крепостях, Суук-Су, Перещепине и Чир-Юрте. [22] Ранее автор уже пришёл к выводу, что у авар нет восточноевропейских геральдических поясов второй половины VI в., что восточноевропейские аналогии у авар относятся к VII в., часто к его второй половине. [23] Но своеобразие аварских древностей наряду с отсутствием собственно аварских критериев для периодизация заставляли считать этот вывод предварительным. Разделение раннеаварских стремян на варианты впервые даёт основу для «внутренней» периодизации I аварской группы. Вопрос надо поставить снова.

Украшения второй половины VII в., заимствованные аварами из Восточной Европы (рис. 3, В): псевдопряжки, Т-образные бляшки с дисками на концах (у авар — с очень длинной шейкой), З-образные бляшки, бляшки с крючком, иногда в виде утиной головки, каймы из полушарий, имитирующих жемчужную обнизь, элементы полихромии (вставки стекла и бронзовые детали на серебряном фоне). В Восточной Европе они присущи III этапу геральдических поясов, найдены в большинстве богатых аварских могил I группы и в ряде случаев встречены во II аварской группе. Характерные для авар поясные бляшки с узором из трёх больших выемок и пряжки для сумок с поперечной петлёй для ремня типа Салона — Истрия (рис. 3, В) найдены в Крыму только в IV периоде Суук-Су. [24] С этим согласуется, что италийские и баюварские варианты таких пряжек тоже принадлежат второй половине VII в., а аварский тип Гатер заходит в VIII в. Надо думать, что мода на пряжки с поперечной петлёй была характерна для второй половины VII в. Простые и украшенные варианты не разновременны, а просто сделаны в разной среде: византийцами (типы Салона — Истрия и италийский) и варварами (типы Папа, Гатер и баюварские).

О переживании I аварской группы почти до конца VII в. говорят элементы II группы в некоторых её комплексах. В близких аварским памят-

Рис. 3. Хронологически важные формы вещей из аварских могил VII — начала VIII в. и древнетюркских могил Сибири.

(открыть рис. 3 в новом окне)

А — этап Ib; Б — одинаково в Ib и Iс; В — Iс; Г — пока только с вещами Iс; Д — элементы II группы в могилах этапа Ic; E — II аварская группа. Вещи I группы взяты из Кёрнье, Алаттьяна, Сынпетрул Жермана, Цико, Гатера, Кишкёрёша, Сегеда-Ченгеле, Варпалоты, Бочи, Моры, аналогии из Суук-Су; вещи II группы из Алаттьяна, Игара II, Иванчи, Дунапентеле, аналогии из Вознесенки. Тюрки: Ж — эпоха II каганата (680-745 гг.): Кудыргэ (почти все вещи), Катанда, Красный Фронт в Киргизии. Масштаб различен.

никах Восточной Европы (Перещепино, Келегейский хутор и более поздние Глодосы) — это серьги с боковым выступом, ромбовидное перекрестие меча, слабый изгиб клинка, специфический орнамент на костяных обкладках, византийские пряжки с U-образной обоймой; Характерные для I аварской группы Р-образные скобы мечей переживали в Европе в период II группы (Иванча, Кечкемет-Баллосёг, Глодосы). На Востоке они тоже сохранялись в конце VII в. (портрет японского принца Сётоку) и в первой половине VIII в. (роскошный танский меч с ромбовидным перекрестием, попавший в середине VIII в. в сокровищницу японского храма Сёсоин как дар императора). Того же времени иранское блюдо с именем Пур-и-Вахмана. И. Ковриг отмечает элементы II группы в знаменитых комплексах I группы из Кунсентмартона, Фельнака, Адоня. [25] В могилах I группы есть меровингские поясные бляхи последней трети VII в. [26] Такие же найдены во II группе: в могиле 209 в Нове Замки. Для изучения хронологии особенно важны большие, исчерпывающе опубликованные могильники. В Кёрнье раскопана 131 могила и 21 захоронение лошадей — все I группы. [27] В Алаттьяне 47 могил I группы (24 с выразительным инвентарём) и 664 могилы II и III группы. [28] Судя по размещению погребений, могильник в Алаттьяне рос непрерывно и, видимо, оставлен одним коллективом. Алаттьянские серьги I группы составлены из нескольких шариков (рис. 3, А), пояса тоже обычны для I группы. Украшения I группы в Кёрнье иные: почти все серьги из одного небольшого шарика, часть поясов широкие с набором из трёх бляшек, расположенных поперёк (рис. 3, Д). В Алаттьяне серьги с одним шариком найдены только в периферийной части I группы и во всей II группе. Трёхчастные бляшки разных форм (рис. 3, Е) типичны для могил II группы как в Алаттьяне, так и в других памятниках, как показала И. Ковриг. [29] Следовательно, в Кёрнье к основному материалу I группы примешаны элементы II группы. В Кёрнье же много перечисленных выше вещей второй половины VII в. (рис. 3, В), это поздний могильник. Однако по стременам можно выделить в нём и более ранние погребения.

В Кёрнье погребали лошадь в ногах у воина, по оси его могилы, крупом к хозяину, в отдалении 3-5 м от его могилы. Лишь перед конским захоронением 37 находится на расстоянии 2,5 м женская могила 41 (пол определён биохимически, обрывок воинской кольчуги был ещё в четырёх женских погребениях Кёрнье: вероятно, им придавалось особое значение). Ближайшая могила воина (№ 71) — в 9 м от конской. Иногда лошадей две или три, только одна со стременами. Но около могилы 130 обе лошади имели стремена (№ 129 и 131). С учётом этих замечаний, мужские могилы Кёрнье с псевдопряжками, элементами полихромии и трёхчастными обкладками пояса чётко коррелируются с конскими захоронениями со стременами третьего варианта (6/7-3-0-4 и 6/7-0-2-4) четыре раза; второго варианта (с ушком рис. 1, I 15) — два раза и с восьмёркообразными стременами (27-3/4-0-4) — только один раз (рис. 4). Восьмёркообразные стремена сопровождали ещё три могилы мужчин с вещами второй половины VII в. (Т-образными бляшками и пряжками сумок). Стременам первого варианта (4-2-0-4) из конских захоронений 20 и 90 соответствовали совсем иные украшения из мужских могил 23 и 99: язычки ремней с равномерно закруглённым концом, гладкие или со скромным тиснёным орнаментом («вафельным» или из одного ряда завитков), про-

стая Т-образная бляшка (рис. 3, А). На первом этапе в Кёрнье были два одиночных захоронения богатых воинов с конями, на втором выросло большое кладбище второй половины VII в.

Можно ли перенести на аварские стремена даты, полученные ранее для сходных форм Дальнего Востока? Можно, не только потому, что аварские стремена принесены из Азии, но и потому, что немногие абсолютно датирующиеся европейские находки дают ту же дату, что дальневосточные. Стремена первого варианта найдены в конском погребении 36 баюварского могильника Линц-Цицлау в Австрии. Согласно хорошо обоснованной меровингской хронологии, первые погребения могильника не могли появиться раньше 620-630 гг. [30] Конская могила 36 была связана с мужской могилой 40, содержавшей восьмёркообразные удила (у авар они обычно сопутствуют стременам первого варианта, а позднее — лишь в III аварской группе; простые кольчатые сопровождают другие варианты раннеаварских стремян) и таушированный пояс первой половины VII в. Это хорошо согласуется с датой рельефов Тайцзуна 637 г. Аварские стремена третьего варианта иногда переживают во II аварской группе. Короткую пластинку (обрамлённую длинными боковыми выступами) имеют стремена из Перещепина, найденные с монетами 641-668 гг. (16-2-0-?). В Каба (Венгрия) стремена третьего варианта были найдены с большим гравированным наконечником пояса, входящим в группу украшений, датированных по могиле 7 в Линце-Цицлау третьей четвертью VII в. (по Ф. Штайн). Стремена второго и третьего вариантов связаны с украшениями, имеющими восточноевропейские аналогии второй половины VII в. Аварские стремена синхронны дальневосточным н датируются так: первый вариант — первой половиной VII в., второй и третий варианты — второй половиной VII в. (а с ними и два этапа Кёрнье).

Раннеаварские древности (I группу) можно разделить на три этапа: Iа, Ib, Iс. Этап Ia (568-600 гг.), известный пока лишь по сообщениям византийцев, археологически не выделен. Ответа следует ожидать от больших неопубликованных материалов раскопок в Венгрии. В истории многих кочевых народов бывали периоды, когда военная опасность заставляла совместно кочевать тысячи хозяйств. «Потребность в пастбищах для больших стад» вынуждала их к «непрерывному» кочеванию. Они «не имели длительных остановок, не имели и родовых кладбищ, как, например, большинство бедуинов». [31] В 568-600 гг. авары были окружены врагами: недавно покорённые воинственные гепиды, славяне, тюркютская угроза с востока, постоянные войны с Византией. В Восточной Европе, Сибири и Монголии также ещё не найдены следы могущественных кочевых объединений VI в. И там находки возрастают для второй половины VII и VIII в. Можно предполагать лишь, что в периоде Ia не было стремян типа Кёрнье и не появился обычай богатых погребений.

Этап Ib представлен скудно: могилы 20, 23, 90, 99 (и 124?) в Кёрнье, 36 и 40 в Линце-Цицлау, случайно найденное в Банхиде стремя, [32] часть могил с серьгами из нескольких шариков в самой ранней части кладбища в Алаттьяне (мужские могилы 37 и 175 — этапа Iс), И здесь многого следует ожидать от скорейшей публикации новых находок венгерских археологов. Почти все могилы I группы с достаточно обильным инвентарём, известные мне из публикаций, принадлежат этапу Iс. В их числе комплексы с монетами VI-VII вв: 527-565 гг. (Кунагота), 582-602 гг. (Сегвар-Кородьпарт), 602-610 гг. (Кишзомбор «О», могила 2 и Юташ, могила 116), 610-641 гг. (Сынпетрул Жерман), 613-641 гг. (Ловченац). Запаздывание монет в комплексах — повсеместное явление. Например, в мо-

Рис. 4. Взаимовстречаемость аварских стремян и украшений этапов Ib и Iс.

(открыть рис. 4 в новом окне)

Схема 1 — корреляционная таблица. Сокращения: Ке — Кёрнье; ЛЦ — Линц-Цицлау; Ловч.— Ловченац; Га — Гатер; Пригр. — Пригревица; М. Ид. — Мали Идош. В каждом столбце помещён один номплекс или две взаимосвязанные могилы (коня и всадника). Номера по вертикали: 1 — могила воина; 2 — могила коня; 3 — округло-конечный язычок с простым «вафельным» орнаментом; 4 — такой же язычок с простой плетёнкой; 5 — простая Т-образная бляшка; 6 — стремена с пластинкой первого варианта; 7 — удила с восьмёркообразными концами; 8 — тиснёные бляшки без свинцового заполнения; 9 — то же со свинцовым заполнением; 10 — восьмёркообразные стремена; 11 — удила с простыми кольчатыми концами; 12 — остроконечные язычки со сложным орнаментом; 13 — стремена с пластинкой второго варианта; 14 — бляшки с центральной полихромной вставкой из другого металла или стекла; 15 — Т-образные бляшки с дисками на концах или с длинной шейкой; 16 — пряжки для сумок с поперечной петлёй; 17 — серьги с малым шариком; 18 — псевдопряжки; 19 — трёхчастные бляшки; 20 — стремена с пластинкой третьего варианта. Схема 2 — распределение стремян с пластинкой и широких поясов на территории могильника в Кёрнье: 1 — могила воина этапа Ib; 2 — могила воина с псевдопряжками или трёхчастными бляшками на широком поясе; 3 — могилы мужчин с оружием, но без поясов или с поясами других форм; 4 — прочие могилы; 5 — погребение лошади со стременами с пластинкой первого варианта; 6 — то же с пластинкой третьего варианта; 7 — с пластинкой второго варианта.

гилах древней Руси оно составляет 50 и более лет, а в качестве украшений — от 100 до 300 лет. [33] Решающее значение имеет место каждого комплекса в относительной хронологии, а не взятые сами по себе монеты. [34] Не удивляет и временное сосуществование конца этапа Iс и начала II аварской группы. То же было при смене группы II группой III. Объяснение этому, очевидно, в этнической пестроте каганата. У тюрков на рубеже VII-VIII в. «катандинская» группа несколько напоминала II аварскую, а «кудыргинская» сохраняла архаические черты в украшениях и

оружии. В Туве много столетий жили рядом разные группы тюркского населения, местные и пришлые. [35]

Во время II аварской группы преобладание перешло к стременам со спрямлённым низом (III 5-15). Они очень разнообразны. Начавшееся на этапе Iс укорочение пластинчатого ушка и расширение шейки продолжалось (I 8-12, 17, 18). Также пластинчатые ушки сибирских стремян короче, чем у аварских периода Iс (исключения редки, например, могила 18 в Кудыргэ). «Имеет квадратную пластинку» и «большинство» из 70 стремян Минусинского музея. [36] Аварские древности II периода и тюркские сближаются наличием округлых стремян с высокой пластинкой без шейки, с прорезью в нижней части: Тисафюред — мог. 186; Кудыргэ — мог. 22, возможно, 3 и 7; могила тюрка у обсерватории Улугбека в Самарканде. В периоде Iс, во II аварской группе и в Сибири эпохи II каганата появился до того неизвестный обычай объединять в один комплект разные стремена: с короткой пластинкой и восьмёркообразное. У авар: Пригревица (быв. Бачсентиван), Мали Идош (бывш. Кишхедьеш), Халимба (мог. 124), Деск «Г» (мог. 8), Варпалота-гимназия (мог. 218), Юрбёпуста (мог. 8), Бадьог (мог. 2); в III группе: Нове Замки (мог. 302), Девинска Нова Весь (мог. 418), Житавска Тонь (мог. 46). В Восточной Европе: Глодосы, Вознесенка. В Сибири: Катанда II, кург. 5; Кудыргэ, мог. 9, 22; Улуг-Хову, кург. 54; Черби, кург. Б-23; комплекс VIII-IX вв. — Уюк-Аржан, кург. 54. Разных размеров или формы стремена в одной паре были у мадьяр, на Руси и у восточноевропейских кочевников в X-XIII вв. И. Диенеш объясняет этот обычай развитием джигитовки.

У округлых стремян с пластинкой в периоды Iс и отчасти II корпус круглый, чаще слегка спрямлён снизу (II 3, III 2). Но на рубеже VII-VIII вв. его верхняя часть стала более покатой, что в сочетании с широким слабо изогнутым низом придает легкую «арочность»: китайские стремена 706 и 708 гг. (рис. 2, 26, 28), Монгун-Тайга, 1957, могилы XXVI (с зеркалом Цинь-Вана) и XXI (с полукруглым краем пластины). Не ранее II каганата и сильная вертикальная вытянутость корпуса (овального или яйцевидного): с. Красный Фронт Чуйского района; Катанда II, курган 1 (по А.А. Гавриловой, мог. кудыргинского типа), Кудыргэ, мог. 2 — с пластинкой; Кудыргэ, мог. 22 — восьмёркообразное. Позднее вытянутые округлые стремена были у мадьяр X в. и в древней Руси.

Стадиальное сходство между стременами II аварской группы и тюркскими из Сибири хорошо видно и на восьмёркообразных стременах. В Кёрнье они круглые с небольшой петлёй для путалища. Позднее петля стала очень большой по сравнению с корпусом, часто высоко поднята (I 28-32); корпус спрямлён снизу, овален, часто угловат. У авар этапа Iс: Пригревица, Мали Идош, Ловченац (с монетой 613-614 гг.), Варпалота-гимназия (мог. 209 и случайная находка) ; II группы: Дунапентеле (мог. 11), Иванча, Бадьог (мог. 2); III группы: Гымбаш, Тэйуш. В III группе они вытесняются арочными стременами с таким же ушком. У тюрков II каганата: Кудыргэ (мог. 11), Кокэль (мог. 2, 6, 13, 22, 47). Круглые стремена типа Кёрнье сохраняются ещё долго, но с конца VII-VIII вв. всё больше становится угловатых только в верхней части (II 9), угловатых вверху и внизу, часто заметно расширяющихся книзу (II 11). У авар эти признаки часто сочетаются с большим ушком. У тюрков: Кудыргэ, мог. 1, 2, 10; Кокэль, могилы 2, 22, 47; Монгун-Тайга, 1958, мог. VIII. У стремян IX-X вв. (по хронологии Л.Р. Кызласова) корпус резко угловат, расширен книзу, широкая петля как бы провисает, шейки фактически нет (II 12) : Шанчиг, мог. 5 и 12.

Изучение стремян показало правомерность сопоставлений на всём пространстве кочевого мира (у авар и тюрков). Оно позволило детализировать хронологию раннеаварских древностей. Оно же подтвердило вывод, сделанный ранее на основании изучения украшений, что древнетюркские погребения типа Кудыргэ и Катанды (Монгун-Тайга, Кокэль и др.) позднее I аварской группы второй половины VI и VII вв., синхронны между собой и с II и III аварскими группами конца VII-VIII в. и появились в эпоху II тюркютского каганата (680-745 гг.). [37]

Общепризнанно, что появление стремян стало возможным после изобретения седла с твёрдой основой (полки, или ленчик). Ранняя история твёрдого седла не раз затрагивалась в научной литературе. Прочную основу дают работы С.И. Вайнштейна. [38] Им найдены хорошо сохранившиеся раннетюркские сёдла, собран и тщательно проанализирован большой сравнительный материал. Однако твёрдые сёдла типа кокэльских не древнейшие: слишком продуманно и сложно строение их деталей. Это не начало, а итог долгого развития твёрдого седла. Когда появилось совершенное седло типа кокэльских, быстро исчезли все более ранние примитивные формы сёдел.

Самое древнее седло — мягкое. Его развитые образцы лучше всего известны по алтайским находкам (Пазырык, Башадар, Туэкта, Каракол и др.). Это две простёганные подушки, соединённые над хребтом лошади кожаной перемычкой. Роль позднейших лук выполняли утолщения краёв подушек. В горных районах их делали выше (до 15-20 см) и украшали четырьмя узорными пластинками из дерева или рога (подвешивая по две спереди и сзади) и тонкими дужками-кантами, наложенными сверху на края подушек (рис. 5, 1). Если само седло истлело, о его присутствии свидетельствуют две пары накладок на луки или две пары дужек. С.И. Руденко убедительно доказал, что в скифское время ни в Сибири, ни у европейских скифов иных сёдел не было. [39] То низкие, то высокие, украшенные подвесными пластинками, луки мягких сёдел видны на ханьских изображениях (рис. 2, 3), на фреске из боспорского склепа 1872 г. (на упавшей лошади) и, по-видимому, на некоторых римских рельефах. [40]

Седла с твёрдой основой из досок, жёстко скрепленных между собой, были изобретены, как уже упоминалось выше, для нужд тяжёлой кавалерии. Высокие вертикальные луки из толстых досок давали копейщику прочную опору и отчасти даже защиту. В Азии они были, вероятно, уже в начале нашей эры (рис. 2, 5, 10, 11; 5, 2). Остатки таких сёдел IV-VI вв. изучены только в Корее и Японии (рис. 2, 10; 5, 2). Конструкция примитивна по замыслу и выдаёт прямую связь с мягким седлом. Основу «подушек» сделали из досок, оставив между ними промежуток, закрытый сверху кожаной перемычкой. Прежние четыре накладки на торцах подушек превратились в толстые поставленные на ребро брусья, прикреплённые к торцам досок ленчика. На каждую пару брусьев поставлена сверху массивная дуговидная лука из дерева, постепенно утоньшающаяся кверху. [41] По сути получились две составные массивные луки (рис. 2,

Рис. 5. Основные типы ранних сёдел (открыть рис. 5 в новом окне):

1 — мягкое седло «пазырыкского» типа; 2 — твёрдое с коротким ленчиком, вделанным изнутри в высокие вертикальные луки; 2а — вьючное (?) седло из Ноин-Улы; 3 — вэйское твёрдое седло с подложенным снизу удлинённым ленчиком и вертикальными луками; 4 — танское седло с длинным ленчиком и наклонной задней лукой. Рисунки сделаны схематично.

10), к внутренним поверхностям которых прикреплён ленчик. Луки опирались на тело лошади. Поэтому их ставили как можно ближе друг к другу, чтобы они не мешали движениям животного. Короткое седло буквально зажимало, сковывало всадника (рис. 2, 11). [42] Концы ленчика не выступали из-под лук, поэтому путалище стремян перекидывали через сиденье (рис. 2, 14, 15; также Цаочанпо в Китае и «Кэмачхон» в Северной Корее). Так как основания составных лук («лицевые стороны ленчика», по терминологии А. Ито) налегали (через потник и др.) на тело лошади, их углы мягко скруглены, [43] в отличие от угловатого арочного выреза лук у сёдел кокэльского типа (ср. рис. 2, 10 и 2, 24, 33-35). Описанная конструкция не содержала в себе возможностей совершенствования (Д. Ласло), она существовала до V-VI вв. (в Японии и Корее даже до рубежа VII-VIII вв.) без видимых изменений. [44] Вероятно, неудоб-

ство посадки в такое седло и вызвало широкое внедрение сначала подножек, а потом и стремян. Но достаточно пригодное для регулярной тяжёлой латной конницы дальневосточных государств, сражавшейся копьями в слитном строгом строю, это снаряжение, вероятно, не нашло широкого применения у их кочевых соседей.

У седла рубежа нашей эры из Ноин-Улы (Монголия) решётчатый ленчик из 3-4 палочек также вделан изнутри в вертикальные луки (размах луки 50 см). Однако их отличие по конструкции от верховых сёдел Кореи и Японии наводит на мысль, что в Ноин-Уле представлена другая ветвь того же развития. Возможно, прав С.И. Руденко, считая его вьючным (С.И. Вайнштейн считает верховым). Не исключено, что именно вьючное седло впервые навело на мысль создать твёрдое седло для тяжело вооружённого всадника.

Изображения эпохи Северной Вэй (рельеф 554 г., рис. 2, 14, 15 и, возможно, статуэтка коня из Цаочанпо) [45] показывают, что в VI в. конструкция твердых седел в Северном Китае (Вэй) существенно изменилась: ленчик удлинили и подложили снизу под луки. Это открыло широкие возможности совершенствования. [46] Сначала концы ленчика выступали за пределы лук очень немного, и луки по традиции оставались вертикальными. Уже у сёдел 554 г. нижние края полок вырезаны то дугообразно, то широкой лопастью, как у позднейших сёдел 637 г., кокэльских и галиатских Археологически вэйские седла, по-видимому, не изучены, они известны мне только по изображениям. В империи Вэй происходило смешение кочевых и осёдлых элементов. Возможно, поэтому здесь более активно стремились усовершенствовать конское снаряжение. Хотя суйские статуэтки из могилы Лихо 582 г. (провинция Шэньси) воспроизведены очень неясно, все же видно, что задние луки сёдел вертикальны и в это время. [47] Всадники держат ноги в стременах, форма которых неясна на фотографиях.

На рельефах памятника Тайцзуна 637 г. сёдла имеют нижний ленчик с лопастями на краях, как вэйские. Но ленчик длиннее, а задняя лука наклонна (рис. 2, 22). Всадник прочно сидел в таком седле и имел полную свободу движений, он мог наклоняться вперёд, вбок, повернуться назад или откинуться в седле. Он мог колоть, рубить, стрелять, вскакивать в седло и соскакивать на скаку. Этому способствовали входившие в комплект седла удобные металлические стремена с пластинчатой подножкой. В пластике танской эпохи (VII-IX вв.) к старому сюжету всадника в статичной позе прибавился сюжет игроков в поло, легко и прочно сидящих в сёдлах в самых сложных позах. Археологически такие сёдла хорошо известны по образцам VIII-X вв. (рис. 2, 33-35; Кокэль, Галиат, китайские седла эпохи Ляо). Составная лука сёдел IV-VI вв. стала теперь цельной. Арочный вырез в основании луки имеет то же назначение, что раньше промежуток между «торцевыми накладками ленчика». Углы этого выреза обычно не сглажены, у некоторых сёдел сделаны даже шипы для лучшего сцепления с краями ленчика (ведь теперь от тела лошади их отделяли доски ленчика). Это важный признак для определения типа седла по обломкам. Новое седло логически завершило долгий путь развития дальневосточных сёдел со стременами для тяжелой кавалерии. Судя по ареалу стремян IV-VII в., это седло возникло не у кочевников, а на пограничье осёдлого и кочевого мира, в зоне взаимного обогащения разных культур — области Табгач, откуда вышли основатели династии Тан. Тяжелая суйская регулярная кавалерия была вооружена лучше кочевников, но не годилась для походов в степь именно из-за этого. Появление

совершенных сёдел очень усилило танскую кавалерию, давая тяжёлому латнику небывалые до этого возможности. Создание в VII в. совершенного седла — один из основных факторов, открывших путь развитию средневековой кавалерии. Если сравнить тяжёлую пластинчатую броню воинов и коней IV-VI вв. (Анак III, Кэмачхон, Самсилчхон, Отани, вэйские статуэтки, Так-и-Бустан) с иранскими или японскими доспехами средневековья, видна их большая близость. Но зато как возрасла подвижность бойца, арсенал его средств, как стремителен темп битвы на изображениях средневековых художников Японии или Ирана! В танскую эпоху новое седло безраздельно господствует на Дальнем Востоке (с VIII в. в Японии). В VII в. в кочевом мире началось широкое распространение нового седла со стременами. С некоторыми изменениями седло с наклонной лукой существует уже 1400 лет.

У кочевников до рубежа VI-VII вв. сёдла развивались иначе. Жёсткое седло с высокими вертикальными луками, применявшееся в регулярных войсках восточных государств, было мало пригодным для кочевников. Даже римляне пользовались им (без стремян) неохотно. [48] Во всем тюркском мире лишь у полуосёдлых таштыкцев (склеп № 1 в Уйбате второй половины VI — первой половины VII в.) один раз найдена деталь, предположительно от модели седла типа корейских IV-VI вв. Толстая (5 мм) пластинка берёсты (ГИМ, № 78558) по форме похожа на луку седла, но концы срезаны иначе (ср. рис. 2, 21 и 10). Обильные проколы с обеих сторон или от вторичного использования, или от пришивания. Треугольные «обкладки сёдел» из европейских могил времени Аттилы (Новогригорьевка, Печюсёг, Левице) всегда находят парами (рис. 2, 9). [49] Это дощечки, обтянутые с одной стороны золотым листком. Заключённые в оправу из металлической ленты, они рассчитаны на обозрение и сверху, и с боков. Следовательно, они не подкладывались под луку седла, как «торцовые планки ленчика» корейских сёдел. Большие дугообразные луки сёдел типа кокэльских не имели треугольных накладок. По величине гуннские бляхи (13x6,5; 14x7,5; 16x7 см) близки пазырыкским (14x6; 15x7; 17x8 см). В Пазырыке изредка есть и асимметричные бляхи сёдел. Вероятно, европейские кочевники V в. облицовывали парными бляхами только переднюю луку мягкого седла. Эти сёдла ещё сохранялись в VII в. (рис. 2, 20) на Украине (Мелитополь), в Приуралье (Шипово) и Казахстане (Боровое). С.И. Вайнштейн [50] предполагает мягкое седло даже в мог. 13 Кудыргэ (VIII в.; рис. 2, 32). Однако в VII в. у европейских кочевников появились и твёрдые сёдла с луками, стоящими поверх ленчика. В Перещепине обкладки лук типа кокэльских были найдены со стременами. В Мелитополе обкладка передней луки (рис. 2, 23; изгиб, как в могиле 23 Кокэля). В Шипове кусок луки с арочным вырезом, имеющим острые углы (рис. 2, 24). [51] У авар I группы сёдла не найдены. Они были подобны танским, судя по сходству стремян. Зато сёдла конца VII-VIII в. хорошо известны в Сибири (Кокэль, Кудыргэ), на Кавказе VIII-IX вв. (Галиат) и у авар II и III групп (Тисафюред, Дунапентеле, Загреб-Круге, мог. 4). Форма лук из Тисафюреда, Загреба-Круге и кург. 5 в Катанде II (рис. 2, 36-39) сходна; она иная, чем в Кокэле и Кудыргэ. [52]

Предположение о сёдлах кокэльского типа на Боспоре I-II вв. основано на некоторых неточных копиях утраченных фресок. Условные ри-

сунки фресок склепа, открытого А.Б. Ашиком, передают только общую композицию, это не копии в точном смысле. Поэтому необычное седло с двумя наклонными луками — фантазия копииста. Даже более внимательный копиист домыслил типичную средневековую саблю в склепе Анфестерия. Футляр лука он принял за неправдоподобно длинную луку седла, обращённую то назад, то даже вперед. Футляры в таком же положении есть на ковре из Пазырыка и в Керчи (живопись склепа 1875 г., расписной саркофаг 1900 г. и стела Керченского музея). [53]

Распространение твердого седла со стременами прошло два этапа: 1 — в период поисков IV-VI вв. они имели локальное значение из-за несовершенства; 2 — после коренного усовершенствования широко распространились в VII-VIII вв. К рубежу VII-VIII вв. кочевники настолько освоили седла со стременами, что изменились приёмы боя. Об этом свидетельствуют непарные стремена и первые изогнутые (иногда сильно) сабли, лучше всего известные у авар II и III группы. [54]

[1] С.И. Вайнштейн. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры. СЭ, 1960, 3. стр. 63.

[2] Sh. Fukai, К. Horiuchi. Taq-i-Bustan. I. Tokyo, 1969; II. Tokyo, 1972.

[3] P. Pelliot. Рец. на L. de Noёttes. T'oung Pao, XXIV, 2-3. Leiden, 1926, p. 260, 261.

[4] А.М. Хазанов. Очерки военного дела сарматов. М., 1971, стр. 72-74.

[5] С.И. Вайнштейн. Ук. соч., стр. 64, прим. 24.

[6] Там же, стр. 63, 64; его же. Историческая этнография тувинцев. М., 1972, стр. 130, 131; Каогу сюэбао, 1959, 3, табл. XI, 1, XII, 3, XIII, 5.

[7] Р. Pеlliot. Ук. соч., стр. 259.

[8] S. Onoyama. Nihon hakken no shoki no bagu (Early Horse-Equipments Discovered in Japan). Kokogaku zasshi, LII, 1, July 1966, стр. 3, 4 и рисунок.

[9] Т. Нiguсhi, S. Nishitani, S. Onoyama. Otani kofun (Otani. Report of the Excavation of the Ancient Burial Mound). Kyoto, 1959.

[10] A. Ito. Zur Chronologie der frühsillazeitlichen Gräber in Südkorea. München, 1971, S. 82-86, 139-146, Taf. 3, 5, 15, 25, Abb. 56, 91, 97, 103-111; S. Umehara. Keishu no kinrei zuka shokuri zuka hakkutsu chosa hokoku. Koseki chosa hokoku 1924, 2. Keije, 1931, табл. 119, 120, 203, 204.

[11] Приведённая А.Н. Кирпичниковым дата — 315 г.— опечатка, см. А.Н. Кирпичников. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. САИ, Е1-36, Л., 1973, прим. 1.

[12] N.G. Munro. Prehistoric Japan. Tokyo, 1911, fig. 248-250.

[13] А.Н. Киpпичников. Ук. соч., стр. 43-54.

[14] А.П. Рунич. О конской сбруе из района Пятигорска. СА, 1973, 1, стр. 165, 167, рис. 1, 19, 20; 2, 4.

[15] Е. Chavannes. Six monuments de la sculpture chinoise. Bruxelles — Paris, 1914, pl. XLI, XLII.

[16] Пак Зин Ук. Самгук сиги-ы маку (Упряжь периода Трёх государств). Кого минсок, 1960, 3. Пхеньян, рис. 3, 1 (там же рис. 3, 2 — танское стремя со скобой на корпусе).

[17] I. Коvrig. Contribution au problème de l'occupation de la Hongrie par lesavars. AAH, VI, 1-4. Budapest, 1955, p. 180, pl. VI.

[18] T. Akiyama, K. Ando, S. Matsubara, T. Okazaki, T. Sekino. Arts of China. I. Neolithic Cultures to the T'ang Dynasty. Tokyo, 1970, fig. 234; О. Siren. Histoire des arts anciennes de la Chine, II. Paris et Bruxelles, 1929, pl. 94, 98; Вэньу, 1964, 1, стр. 12, рис. 7, табл. V, 1; Тан юнтай гунчжу му бихуа цзи (Живопись могилы танской принцессы Юнтай). Пекин, 1963, табл. V.

[19] Вэньу, 1959, 8, стр. 17, рис. 29; Каогу сюэбао, VIII, 1954, стр. 197, рис. 27; Л.А. Евтюхова. Стремя танской эпохи из Уйбатского чаатаса. КСИИМК, XXIII, 1948, рис. 14-18.

[20] I. Коvгig. Ук. соч.

[21] Проблемы аварской археологии подробно рассмотрены: I. Коvrig. Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Budapest, 1963; I. Вóna. Ein Vierteljahrhundert Völkerwanderimgszeitforschung in Ungarn (1945-1969). AAH, XXIII, 1971, S. 283-336.