-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

Наследство вождя мирового пролетариата в городе победившего социализма |

Сегодня исполняется 85 лет со дня смерти Ленина. Не так давно почтенный сотрудник крупного ленинского музея горячо уверял аудиторию, что при Ленине не было разрушено ни одной церкви, ни одного ценного памятника, и что вакханалия началась после его смерти. Впрочем, «хранители верности» до чего только не договариваются. Вроде того, что Христос был первым коммунистом. Сегодняшняя дата - повод поговорить о том наследии Ленина, которое осталось в Москве и как просто в городе и как столице в России.

Дореволюционные ленинские места не особенно богаты, но интересны. Впервые Ленин приехал в Москву в августе 1890 года - проездом из Самары в северную столицу, куда ехал договариваться о сдаче экстерном экзаменов на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Тем, кто в везучей юности не штудировал лениниану в школах, напомним, что в 1887 году Ленин поступил в родной Казанский университет и уже в декабре был отчислен за участие в революционных беспорядках. Только в мае 1890 года после многочисленных прошений ему дали разрешение сдать экстерном за общий курс. Шесть раз пришлось Ульянову преодолевать путь из Самары в столицу через Москву, чтобы выдержать испытания, но уже в 1891 году он получил университетский диплом. Вскоре его младший брат Дмитрий поступил в Московский университет, и он часто бывал у родственников в Москве по разным адресам.

Первое публичное выступление Ленина в Москве состоялось 9 января 1894 года в доме на углу Воздвиженки и Арбатской площади, когда он высказался на диспуте с народником Василием Воронцовым. Во время Великой Отечественной войны немецкая бомба, предназначавшаяся Наркомату обороны СССР, упала именно на этот дом, и там насадили мемориальный скверик. Летом того же 1894 года, отдыхая в Кузьминках на даче М.Т.Елизарова, супруга Анны Ильиничны, Ленин написал статью «Что такое враги народа и как они воюют против социал-демократов?» На следующий год он был арестован в Петербурге за создание революционного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и в феврале 1897 года отправился в Шушенское. Мать выхлопотала ему право ехать в ссылку за свой счет, а не по этапу, и по дороге он заехал к ней в Москву, на Собачью площадку, где она в ту пору квартировала. Даже этот факт не спас арбатскую святыню от сноса. Полиция разрешила ссыльному прожить в Москве три дня, а еще два дня он пробыл нелегально, работая в Румянцевской библиотеке над материалами для книги «Развитие капитализма в России».

Вернувшись из ссылки в 1900 году, он официально поселился на жительство в Пскове, но навестил и Москву, где жил на Бахметьевской улице (ныне Образцова) у Анны Ильиничны. Уже летом он отправился с Брестского вокзала в первую эмиграцию, и в Москву приехал только в начале 1906 года - обсуждать с московскими большевиками итоги декабрьского восстания. Одна из его встреч с товарищами состоялась на квартире фельдшерицы Шереметевской больницы, о чем ныне напоминает мемориальная доска на старом здании НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. Во вторую эмиграцию в конце 1907 года Ленин уходил по льду финского залива, и едва не провалился под лед.

В следующий раз Ленин приехал в Москву 12 марта 1918 года. Пока в полуразрушенном ноябрьскими боями Кремле спешно готовили резиденцию советского правительства, он остановился с женой в гостинице «Националь». Номер 107 совмещал рабочий кабинет, жилую комнату и спальню, а его окна по роковому совпадению выходили на Красную площадь - как раз на то место, где потом появился Мавзолей. Кстати, когда Ленин обосновался в Кремле, он по-прежнему любил посещать парикмахерскую в бывшей гостинице, которую переименовали в «1-й Дом Советов».

В первый же день Ленин отправился на автомобильную прогулку по городу. Заехали и на Таганку, где жила знакомая Марии Ильиничны - повидаться. Таганка, кстати, стала рекордсменом по числу мемориальных досок, увековечивших ленинские визиты в эту окраину, что вполне объяснимо. Газеты не давали полной возможности ознакомить население с новым политическим курсом, о телевидении в помине не было. Ленину и его гвардейцам приходилось разъезжать по Москве с выступлениями перед трудовыми коллективами, а Таганка и была таким рабоче-ремесленным районом. Выступить на областной конференции работниц в Товарищеском переулке Ленина попросила Инесса Арманд. Приезжал он и на соседнюю Рогожскую заставу, где находились вагоноремонтные мастерские и металлургический завод Гужона. Интересно, что Ленина еще плохо знали в лицо, хотя еще в Смольном в январе 1918 года фотограф-ас М.Наппельбаум сделал первый официальный фотопортрет Ленина как главы государства, который размножили массовым тиражом. И все же в 1919 году банда Яшки Кошелькова запросто ограбила Ленина со спутниками в Сокольниках, отобрав браунинг, автомобиль и документы- спасло, что в темноте налетчики не рассмотрели их как следует.

С марта 1918 года Ленин жил в Кремле, сначала на Дворцовой улице, потом в бывшей квартире прокурора в здании Сената, что примыкала к Совнаркому и рабочему кабинету с зеленой лампой. Кремль закрыли для посетителей и стали упразднять кремлевские монастыри, выгоняя иноков и инокинь, и обращая монастырские помещения под хозяйственные и культурные нужды, например, под избу-читальню. А в готической церкви святой Екатерины при Вознесенской обители вовсе устроили гимнастический зал. Колокольный звон и богослужения в кремлевских храмах были запрещены. Однако в конце апреля 1918 года с особого разрешения Ленина в Успенского соборе прошла последняя Пасхальная служба. Ее проводил епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов), а момент окончания этой пасхальной Литургии стал сюжетом картины Павла Корина «Русь уходящая» - точнее, «Реквием по Руси», но Максим Горький посоветовал художнику сменить название на идеологически нейтральное. Ленин вышел посмотреть на крестный ход и обронил кому-то из соратников: «Последний раз ходят». Вождь лукавил. Это было не демонстрацией веротерпимости советской власти, а довольно циничным и демагогическим шагом. Ленин дал разрешение на Пасхальную службу в Кремле, чтобы прекратить распространение по Москве слухов об истреблении и продаже большевиками православных русских святынь. А оно-то и было не за горами. В 1922 году из Успенского собора изъяли 65 пудов серебра. Рассказывать про остальные храмы нет необходимости и возможности - это тема для монографии.

Рассказывают, что в 1921 году было сделано исключение и для колокольного звона. Предание гласит, будто бы в канун Пасхи к председателю ВЦИК Калинину пришел сам Иван Дмитриевич Сытин, известнейший московский издатель, бывший старостой церкви Пресвятой Богородицы в Путинках. Пожаловался Сытин всесоюзному старосте, что церкви в Москве убывают, кремлевские храмы заглохли, и попросил дозволения устроить в Москве пасхальный звон с Ивана Великого. «Может, в последний раз!», - сказал он Калинину, а сам загадал про себя: «Если Москва ныне не услышит Ивана Великого, то больше она его никогда не услышит». Калинин почему-то пошел навстречу Сытину. И звон Ивана Великого действительно совершился последний раз - при советской власти.

Первое и главное наследие, которое Ленин оставил Москве, был план монументальной пропаганды, который продолжали неукоснительно исполнять все его преемники, и который стал идеологическим истоком социалистической реконструкции Москвы, обратившей Третий Рим в свою противоположность. Москва должна была стать и огромным букварем марксизма, по которому следовало учить неграмотное население, и мировой «красной столицей», декларирующей коммунизм символами градостроительства и архитектуры. Петроград эту задачу исполнить не успел, но предположим, он и не смог бы выразить всю полноту коммунистической идеи, не имея полноты православной Москвы.

Идею воспитывать массы наглядным способом Ленин заимствовал у Кампанеллы. В том же 1918 году он спросил Луначарского, имеются ли у него бедствующие художники, которые «могут кое-что дать», и пояснил свой вопрос: «Вы помните, что Кампанелла в своем "Солнечном государстве" говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство - словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно, и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же».

Речь шла о создании информационного пространства, «говорящего» на новом языке и оттого лучше всего запоминающегося. Ленин предложил установить по всему городу бетонные плиты с краткими и возможно более четкими надписями, содержащими «наиболее детальные, коренные принципы и лозунги марксизма» и «крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому или иному великому историческому событию». До конца 1980-х годов на стенах и карнизах московских (и не только, разумеется, московских) домов можно было видеть отголоски ленинской идеи в виде различных плакатов: «Мы строим коммунизм», наполнявшиеся конкретным содержанием в зависимости от эпохи. Могут возразить, что и дореволюционная Москва была сплошь покрыта торговыми вывесками, не красившими город, но они не имели идеологического звучания и не обращали Москву в утопический Город Солнца. Интересна замена надписи на здании гостиницы «Метрополь». В начале ХХ века М.Врубель, работая над декоративной отделкой здания, выложил над третьим этажом керамическими плитками изречение Ф.Ницше: «Опять старая история, когда выстроишь дом, то замечаешь, что научился кое-чему». Эту надпись сбили и на ее месте такими же плитками выложили новую: «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить труд от гнета капитала. В.И.Ленин», а обрывок прежней за углом оставили без изменений. Цитаты Ницше, конечно, тоже неприемлемы, но «Метрополю» именно эта мысль была ближе.

12 апреля 1918 года, вскоре после беседы Ленина с Луначарским, появился судьбоносный декрет СНК РСФСР «О памятниках республики». Он предписывал в скорейшее время ликвидировать «памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны» и заменить их монументами великих революционеров. Критериев для определения «интереса» не указывалось, хотя и назначалась специальная комиссия для решения этого вопроса. Практика же показала, что комиссия опиралась на те же идеологические принципы, Например, памятник Пушкину работы скульптора А. Опекушина сохранили, а памятник императору Александру III около храма Христа Спасителя, выполненный тем же мастером, разбили на куски.

Оговорив, что снесенные памятники могут подлежать «частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера», Совнарком выразил желание, чтобы «наиболее уродливые истуканы» были сняты уже к 1 мая и на их место поставлены первые модели новых памятников. Ленин призывал пока не думать о граните и бронзе и лепить поэкономнее из гипса и дерева. Новые памятники должны были предварительно пройти отборочный художественный конкурс, но главный вердикт должен был вынести «суд масс», отчего эти скороспелые чудовища усеяли Москву, как грибы. Кроме того, Декрет постановлял той же комиссии «спешно подготовить декорирование города в день 1 мая и замену надписей, эмблем, названий улиц, гербов и т.д. новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России».

Исполнение декрета взял на себя и Ленин. Первым из дореволюционных памятников Москвы пал Романовский обелиск с именами царей династии, установленный в Александровском саду к юбилейным торжествам 300-летия Дома Романовых. С ним обошлись вполне щадяще - стерли царские имена и вычеканили взамен имена мировых революционных мыслителей по списку, составленным Лениным. Такая точность «дублей» соблюдалась не всегда. На «первом советском первомае» 1918 года перед праздничной демонстрацией Ленин собственноручно накинул петлю на мемориальный Крест - памятник великому князю Сергею Александровичу, установленный на его месте гибели в Кремле по проекту В.Васнецова. Сбив крест на землю, Ленин распорядился немедленно отправить это «безобразие» на свалку, «с глаз долой». Однако ничего нового там не поставили. То же произошло и с кремлевским монументом Александру II. Правда, Ленин хотел поставить на его месте памятник Льву Толстому, узнав, что акт о его отлучении был зачитан в Успенском соборе. Но и там остался пустырь. Только в 1960-е годы поблизости водрузили задумчивого, но невыразительного Ильича, ставшего по статусу главным советским памятником Ленину. На месте поверженного Александра III близ храма Христа Спасителя Ленин заложил монумент «Освобожденный труд».

Из гражданских памятников первым снесли генерала Скобелева, некстати оказавшегося напротив Моссовета с воздетой шашкой и высеченным на постаменте приказом «крепить дух молитвою и размышлением, дабы свято до конца исполнить, чего требуют от нас долг, присяга и честь имени русского». На его месте в 1918 году установили «статую Свободы» - памятник первой советской Конституции. Первой же из церковных памятников в 1922 году погибла часовня Александра Невского, выстроенная в память русских воинов, павших на полях сражений русско-турецкой войны. Пролетариат, как известно, отечества не имеет. А в начале того года Ленин написал программную статью «О значении воинствующего материализма», по сути провозгласившую новый натиск на религию в виде всесторонней атеистической пропаганды, не ограничиваясь одним только марксистским просвещением масс.

В план монументальной пропаганды входили и памятники Ленину, первый из которых был прижизненным. Без его «наметки», а при полном равнодушии к подобным вопросам. Мелким тщеславием Ленин не страдал. Сентиментальностью тоже. Оттого посвященный ему памятник принял без особого интереса. А появился этот памятник к первой годовщине ноябрьской революции на Павловской улице - на месте ранения Ленина. Рабочие бывшего завода Михельсона установили там деревянный обелиск, а в 1922 году гранитную стелу с надписью: «Пусть знают угнетенные всего мира, что на этом месте пуля капиталистической контрреволюции пыталась прервать жизнь и работу вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина».

Ранение Ленина развязало красный террор и геноцид. В сентябре 1918 года начался процесс обращения закрытых московских монастырей в концлагеря. Одним из первых им стал Новоспасский монастырь с его дивным мощными стенами, а первым узником - настоятель, епископ Серафим. В марте 1920 года здесь оказалась дочь Льва Толстого, Александра, обвиненная в участии в антисоветской организации «Тактический центр», которая готовила план мятежа в Москве при подходе войск Деникина, а собрания несколько раз проходили на квартире Александры Львовны. Спасли ее хлопоты яснополянских крестьян и амнистия. В Спасо-Андрониковом монастыре устроили пролетарские квартиры, а в 1922 году - детскую колонию. Решению жилищной проблемы Ленин уделял большое внимание и не только уплотнением, но и конструктивными средствами: в 1921 году на Соколе был устроен первый кооперативный поселок, спроектированный В.А.Весниным и Щусевым, где апробировалось малоэтажное экономичное строительство. В октябре 1923 года на Сорокосвятской улице, 9 близ Крестьянской заставы торжественно открылся первый советский жилой дом, выстроенный для рабочих завода «Динамо», отчего улица была переименована в Динамовскую. Возводить отдельные жилые дома в центре было недостаточно, чтобы разрешить жилищный кризис. А революционные мыслители-архитекторы мечтали о «голубых городах» с их дворцами и коммунами, поскольку обычное жилье было под огнем марксистской пропаганды как «материальная форма мелкобуржуазной идеологии». Взамен явилась идея создания гигантских домов-коммун, основанных на «научном» постулате об отмирании в коммунистическом обществе института семьи и обобществлении собственности, но их проекты разрабатывались позднее.

Переименования улиц и создание нового московского «языка» с уничтожением старого тоже входили в план пропаганды. В числе прочих в 1919 году Рогожская застава была переименована в Площадь Ильича, местная Воронья улица - в Тулинскую по раннему псевдониму Ленина, в 1922 году Николоямская стала Ульяновской. А еще эта пресловутая скромность советских вождей. Один ходил в потертой кепке и единственном поштопанном костюме, другой «обошелся стране» в стоптанные валенки и старый китель - лучше бы они были казнокрадами.

До покушения у Ленина не было загородной дачи. Он любил вечерами гулять в Кремле или выезжать на автомобильную прогулку в Сокольники. После ранения подыскали Горки с электричеством и телефоном, отстроенные Зинаидой Морозовой. (Хотя в начале 1922 года Дзержинский объявил, что район Горок небезопасен - боялись нового покушения и до весны Ленин отдыхал в Костино и Корзинкино близ Болшева). В мае 1922 года был первый инсульт и первое заточение в Горках. Охотники разыскивать яды, сифилис и тому подобные пикантности преуменьшают тот факт, что Ленин, почти всю жизнь проживший вольным литератором, просто надорвался при своей отягченной сосудистой наследственности.

После первого инсульта он толком не оправился - к работе разрешили вернуться только в начале октябре с щадящим графиком, но и на щадящем режиме Ленин выдержал недолго. Последний раз он выступал 4 ноября 1922 года на IV Конгрессе Коминтерна в Большом Кремлевском Дворце с докладом «Первые пять лет российской революции и перспективы мировой революции» и едва произнес короткую речь на немецком языке. Последнее заседание Совнаркома провел 7 декабря. Последний раз работал в кабинете 12 декабря. Последний раз посетил Москву в октябре следующего, 1923 года. Далее - легенды. Одну мне довелось услышать в Горках еще 17 лет назад - про повара, подавшего к столу ядовитые грибы по приказу свыше. Потом про Крупскую, срочно уехавшую в Москву на «октябрины» по просьбе какого-то рабочего и ради этих «октябрин» бросившую мужа на несколько дней без присмотра. Про последнюю ленинскую записочку «Гаврилушка, меня отравили». В действительности смерть от четвертого инсульта объявили скоропостижной.

Главным наследием советской эпохи был и остается Мавзолей, почти до противоположности изменивший смысловые характеристики Красной площади. Почти, потому что полностью они изменились бы в случае сноса Покровского собора, на который замахивались в 1930-е годы. В Третьем Риме на Красной площади разворачивался главный ансамбль Небесного Иерусалима, во образ которого была устроена Москва, и присутствовали символы Святой Земли. Покровский собор стал архитектурным иконой Небесного Града, Лобное место - образом Голгофы, Казанский собор - Церкви Воинствующей, а Воскресенские ворота с Иверской Вратарницей - Вратами в этот Нерукотворный Храм Царствия Божия. Исследователь В. Земскова считает, что на Красной площади отсутствовал только символ Гроба Господня, который и был «замещен» антитезой - мавзолеем Ленина. Он главенствовал бы, если бы программу удалось осуществить всю, когда в 1930-е годы вокруг мавзолея стирали национальные символы, замещая их «зазеркальными». На месте Казанского собора вырос павильон III Интернационала. На месте Иверской часовни поставили скульптуру пролетария, приветствовавшего входящих на Красную площадь до тех пор, пока не снесли и Воскресенские ворота, открыв просторную дорогу праздничным демонстрациям к трибуне № 1. Архитектор А.Щусев избрал формой мавзолея куб, символизирующий вечность Ленина и его идей. Л.Б.Красин писал о мавзолее как о месте паломничества мирового пролетариата, «которое по своему значению для человечества превзойдет Мекку или Иерусалим». Понятно во что превратилась бы Красная площадь, а с ней и Москва, и Россия, если бы удалось снести и Покровский собор. Устоял он - и воскрес из пепла, как феникс, национальный образ Красной площади, в которой мавзолей выглядит чужеродным символом, умаляющим русскую столицу.

Кремль же серьезно пострадал от другого наследия. Отголоском ленинских идей было и «Главное Здание Страны», для которого поиски места начались в 1918 году. Печальным итогом стал Дворец Съездов к Кремле, построенный в хрущевское время, когда этот символ растерял свою идеологическую и архитектурную силу, но все-таки испоганил уцелевший кремлевский ансамбль. А несостоявшийся сталинский монстр задумывался и как главный памятник Ленину - проект гигантской скульптуры вождя исполнил С.Д.Меркуров, снимавший с него посмертную маску в Горках.

И все же несмотря на Дворец Съездов и безвозвратно потерянные монастыри, из Кремль сумел недавно избавиться от своего ленинского символа - мемориального музея в здании Сената, посещение коего равнялось поездке в Горки и было вторым после визита в мавзолей. Музей был уникален тем, что все экспонаты остались подлинными - после смерти Ленина его рабочий кабинет заперли, а интерьер квартиры сохраняли родственники. В 1990-х годах, когда началась реконструкция здания Сената, всю мемориальную экспозицию отправили в Горки. Там хоть и нет подлинных стен, зато есть музей, который могут посещать те, кто этого хочет. А паломничество экскурсантов и приверженцев к Ильичу в кремлевские стены выглядело бы, по меньшей мере, анахронизмом.

Последней «твердыней» остается мавзолей, и с годами все более убеждаешься в мистичности этой проблемы. Казалось бы, проще простого на заре третьего тысячелетия осмыслить, что похороны Ленина, то есть создание его полноценной могилы, есть первый признак уважения к покойнику, равно и при всей любви к нему, и при всей ненависти, особенно когда он стал предметом туристического интереса. Мой давний друг, ныне иеромонах одного московского монастыря убежден, что должно вырасти новое поколение, чтобы ликвидировать или хотя бы закрыть мавзолей. Поколение, которое не всасывало ленинизм с молоком матери, которое было крещено во младенчестве, а не в зрелом возрасте, которое не водили в мавзолей, как в храм, и которое по-другому училось в школе-вузе, чем мы - то есть которое будет СВОБОДНО от Ленина. И «научный атеизм», отравивший многие беззащитные мозги, и отделение Церкви от Государства, от последствий которого мы не избавились до сих пор, отрыв от национальных корней, невежество, оскорбление атеистических или каких-то еще чувств на похоронах Патриарха - все это ощутимый привкус ленинского наследия, от которого счастливы избавлением грядущие.

Елена Лебедева|

|

Боксерское восстание |

К началу XX века Китай пребывал в глубоком упадке. Страной проавила иноземная династия Цин, проигравшая две Опиумные войны. С середины XIX века и до начала XX Китай подписал около 13 неравноправных договоров с Японией, США и странами Европы. Из-за строительства железных дорог, введения почтово-телеграфной связи, роста импорта фабричных товаров потеряли работу многочисленные труженники традиционных видов транспорта и связи: лодочники, возчики, носильщики, погонщики, охранники и смотрители посыльных служб. Кроме того, строительство КВЖД и ЮВЖД грозило оставить без заработка многие тысячи людей, занятых извозным промыслом. Трассы прокладываемых дорог уничтожали поля, разрушали дома и кладбища. Проникновение европейских, японских и американских товаров на внутренний рынок Китая ускорило разрушение ручной промышленности.

В таких условиях в 1898 году на севере Китая начали активно действовать множество стихийно сформировавшихся отрядов с различными названиями: «Ихэцюань» («Кулак во имя справедливости и согласия»), «Ихэтуань»(«Отряды справедливости и мира»), «Иминьхуэй» («Союз справедливых»), «Дададохуэй» («Союз больших мечей») и др. Когда борьба против иностранцев достигла наибольшего накала и перекинулась из провинции Шаньдун и Чжили на северо-восточные провинции, наиболее распространёнными названиями отрядов повстанцев становятся «Ихэцюань» и «Ихэтуань», которые, по сути дела, отождествлялись. Членов общества называли туань (отряды) и цюань (кулаки). Сами же ихэтуани считали себя «священными воинами», «справедливыми людьми» и «священными отрядами».

Отряды появились почти одновременно, и у них были общие объединяющие их признаки — это прежде всего неприязнь к иностранцам, главным образом к миссионерам, а также к китайцам-христианам. Большинство отрядов соблюдали религиозно-мистические ритуалы, заимствованные от традиционных подпольных сект. Многие участники данной организации регулярно занимались единоборствами, напоминавшими кулачный бой, за что впоследствии и были прозваны европейцами «боксёрами».

Вообще, ихэтуани считали себя неуязвимыми от пуль и снарядов. По их мнению, ихэтуань, нарушивший волю командования или богов, терял такие способности, а духи отворачивались от него. Они соблюдали строгий устав, согласно которому они должны были помогать друг другу и равным себе, при этом уничтожая всех христиан. Если христианин оказывался китайцем, ему предоставляли выбор: отречься от его веры или умереть:

"Ихэтуани могут вселять в себя духов, поэтому сразу могут определить, является ли человек христианином, но не убивают людей безрассудно. Однако не все об этом знают, поэтому во избежание излишних толков задержанного следует привести к алтарю, где показать, честный он человек или нет. Когда станет ясно, что он христианин и сам не отрицает этого, взять его под стражу и доложить в главный отряд для решения вопроса о наказании в зависимости от степени вины. Если кто-либо из христиан искренне раскается и в этом убедятся духи и люди, разрешается взять выкуп за прежние проступки и привести в главный отряд, чтобы определить наказание в соответствии с буддийскими законами."

За соблюдением устава была установлена строгая слежка, любое неподчинение командованию наказывалось.

2 ноября 1899 года лидер недавно возникшего движения ихэтуаней призвал весь китайский народ бороться с иностранцами и династией Цин. Именно эта дата считается началом Ихэтуаньского восстания. Восстание совпало с проведением «ста дней реформ» Императора Гуансюя. Эти реформы вызвали недовольство в правящих кругах страны, и вскоре тот был отстранён от власти. Престол заняла императрица Цы Си. Цы Си разделила мнение бунтовщиков: «пусть каждый из нас приложит все усилия, чтобы защитить свой дом и могилы предков от грязных рук чужеземцев. Донесём эти слова до всех и каждого в наших владениях». В отличие от неё, отстранённый от управления империей Гуансюй плохо отнёсся к повстанцам, так как те действовали не только против иностранцев, но и против его буржуазных реформ.

На севере страны китайские войска, направленные туда для подавления выступлений, потерпели череду поражений, и армия отступала к Пекину. В сложившейся ситуации между правительством Цинской империи и повстанцами было заключено перемирие. Ихэтуани отказались от антиправительственных лозунгов, сосредоточив силы на изгнании иностранцев из государства. Это обеспокоило работников дипломатических и миссионерских миссий в Пекине. Зимой в Китай начали прибывать подкрепления российских войск, вслед за чем начались учения и манёвры. В начале весны наблюдалось относительное затишье. Чёткого плана действий ихэтуани не имели, но они хотели очистить от иностранцев Пекин.

В мае ситуация обострилась. Ихэтуани сожгли храм и школу русской православной миссии на севере Китая, отец Сергий спасся и бежал в Россию. Российская империя в связи с антихристианскими погромами направляла в Китай всё больше войск. 12 мая 1900 года из Порт-Артура и Владивостока на север Цинской империи прибыло подкрепление. На третий день столкновений начались поджоги зданий европейских миссий и христианских храмов, которых сгорело 8 штук. 14 мая того же года было сожжено здание Русской Православной Миссии в Бэйгуане. 16 мая в Дагу прибыла объединённая эскадра, состоящая из кораблей европейских государств.

26 мая ихэтуани, завершив подготовку, двинулись на Пекин. Через два дня, 28 мая, Цы Си в своём послании к повстанцам выразила поддержку ихэтуаням. Все иностранцы города в к тому времени перебрались в Посольский квартал. 10 июня 1900 года русские войска под командованием Алексеева направились в Чжили для подавления восстания, а сводный англо-американский отряд моряков высадился в Тяньцзине и отправился в Пекин для защиты города от приближающейся повстанческой армии. Но ихэтуани опередили интервентов, и уже 11 июня того же года вошли в Пекин, учинив убийства иностранцев. К ним присоединились китайские войска.

На это тут же отреагировали все государства, имевшие «сферы влияния» в Китае. К берегам Китая отправился Императорский флот Японии под командованием Хэйхатиро Того, российский Тихоокеанский флот, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС США, ВМФ Франции и несколько военных кораблей Австро-Венгрии. 16 июня 1900 года в порту города Дагу, где базировался союзнический флот, состоялось совещание генералов стран-членов коалиции. Было принято решение предъявить китайскому правительству ультиматум о сдаче всех приморских городов и укреплений. В тот же день в Инкоу высадились российские войска.

20 июня 1900 года ихэтуани начали осаду посольского квартала в Пекине. Артиллерия повстанцев открыла огонь по дипломатическим посольствам европейских государств, где находилось около 900 гражданских лиц и 525 солдат. В ходе обстрела погиб германский посол в Цинской империи фон Кеттлер. 21 июня того же года империя Цин официально объявила войну союзным государствам. Была издана «Декларация о войне»:

«Иностранцы ведут себя агрессивно по отношению к нам, нарушают нашу территориальную целостность, топчут наш народ и забирают силой нашу собственность… К тому же они угнетают наш народ или богохульствуют над нашими богами. Простой народ терпит небывалые притеснения, и каждый из них весьма мстителен. Поэтому отважные последователи-ихэтуани сжигают церкви и убивают христиан».

После того, как ихэтуани были поддержаны властями Китая на официальном уровне, 22 июня в Приамурском военном округе Российской империи была объявлена мобилизация 12 000 солдат. К мобилизировавшимся позже присоединилось Уссурийское казачье войско под командованием генерал-губернатора Николая Чичагова. В 1901 году он также взял под своё командование отряды российских железнодорожников и охранников КВЖД.

В Пекине продолжались столкновения и разбои. В ночь с 23 на 24 июня 1900 года по всему городу началась резня христиан, получившая название «Варфоломеевская ночь в Пекине». 6 июля ихэтуани атаковали строящуюся КВЖД. 9 июля в Тайюане в присутствии местного губернатора Ю Шина были обезглавлены 45 английских миссионеров, католиков и протестантов. Среди погибших были женщины и дети.

Относительно Пекинских погромов стоит процитировать Начальника Духовной миссии архимандрита Иннокетия, и архимандрита Авраамия:

Главным днем мученической смерти православных китайцев в Пекине было 11 июня 1900 г. Еще накануне по всем улицам были расклеены прокламации, призывавшие язычников к избиению христиан и угрожавшие смертью каждому, кто осмелится их укрывать. В ночь с 11 на 12 июня боксеры с горящими факелами, появившись во всех частях Пекина, нападали на христианские жилища, хватали несчастных христиан и истязали их, заставляя отречься от Христа. Многие, в ужасе перед истязаниями и смертью, отрекались от православия, чтобы спасти свою жизнь, и воскуряли фимиам перед идолами. Но другие, не страшась мучений, мужественно исповедывали Христа. Страшна была их участь. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали в жилищах. Розыски и истребление христиан продолжались и все последующие дни возстания. По истреблении жилищ христиан, их самих выводили за городские ворота в языческие кумирни боксеров, где производили им допрос и сжигали на кострах.

По свидетельству самих язычников-очевидцев, некоторые из православных китайцев встречали смерть с изумительным смоотвержением. Православный катехизатор Павел Ван умер мученически с молитвой на устах. Учительница миссийской школы Ия Вэн была мучима дважды. В первый раз боксеры изрубили ее и полуживую забросали землей. Когда она очнулась, ее стоны услышал сторож (язычник) и перенес ее в свою будку. Но через несколько времени боксеры вновь схватили ее и на этот раз замучили до смерти. В обоих случаях Ия Вэн радостно исповедала Христа перед своими мучителями...

Среди пострадавших за Иисуса Христа были албазинцы, потомки тех славных албазинцев, которые понесли свет Христовой Православной веры в 1685 г. в столицу Китая -- Пекин... За преданность св. Православию Господь наградил их потомков славою исповедничества и мученичества. Албазинцы Климент Куй Лин, Матфей Хай Цюань, брат его Витт, Анна Жуй, и многие другие, не боясь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10:28), без страха встретили мучения и смерть за Спасителя мира, моля Бога о просвещении гонителей и о прощении им грехов...

Среди мучеников и исповедников Христовых из китайцев особо славен священник Митрофан Цзи-Чун со всею своею семьею. Он родился в 1855 г. и 25 лет от роду принял посвящение в сан от рук Японского Епископа Николая... Митрофан был человек смирного характера, очень осторожный и молчаливый, миролюбивый и незадорный; когда случалась хотя бы и очень тяжелая обида, он не старался оправдывать себя. Он не хотел принимать священного сана и постоянно отказывался, говоря: "Малоспособный и малодобродетельный человек как осмелится принять этот великий сан?" Но, понуждаемый архимандритом Флавианом и убеждаемый учителем, повиновался, хотя и знал, что с принятием священства конец его не будет благоприятен. При арх. Флавиане свящ. Митрофан был ему помощником в переводе и проверке книг (речь идет о переводах богослужебных книг на китайский язык, выполнявшихся членами Русской Духовной Миссии; вместе с церквами боксеры сожгли и типографию, уничтожили шрифты и наборные доски). В продолжении пятнадцати лет он неутомимо служил Богу, терпя и от своих, и от внешних мнго обид и оскорблений, и наконец впал в тихое помешательство. После этого он более трех лет жил вне ограды Миссии, получая половину прежняго жалования. Во всю свою жизнь свящ. Митрофан не был любостяжательным, а многие злоупотребляли этим.

В 1900 г. 1 июня (по китайскому календарю 17-го числа 5-го месяца) вечером здания Миссии были сожжены боксерами. Многие христиане, укрываясь от опасности, собрались в доме священника Митрофана. Среди собравшихся были и прежние недоброжелатели о. Митрофана, но он не гнал их. Видя, что некоторые малодушествуют, он укреплял их, говоря, что наступило время бедствий, и трудно избежать их. Сам он по нескольку раз в день ходил смотреть на сожженную церковь. 10-го июня вечером, часу в десятом, солдаты и боксеры окружили жилище о. Митрофана. В это время там было человек до семидесяти христиан; более сильные из них убежали, а о. Митрофан и многие другие, преимущественно женщины и дети, остались и были замучены. О. Митрофан сидел на дворе перед домом; боксеры искололи ему грудь, как соты, и он упал под финиковым деревом.

Соседи оттащили его тело на место, где была богадельня Миссии. Потом о. иеромонах Авраамий подобрал тело о. Митрофана, и в 1903 г., когда в первый раз совершался праздник в честь мучеников, оно вместе с другими положено было в храме мучеников под алтарем. На месте, где был замучен о. Митрофан, теперь (1920-е г.г.) поставлен крест, и в праздник мучеников туда заходит крестный ход и там совершается поминовение.

В семействе о. Митрофана были жена Татьяна из фамилии Ли, и три сына: старший Исаия, второй Сергей -- теперь он протоиерей, и третий Иван. 10 июня вечером Татьяна спаслась от боксеров при помощи невесты своего сына Исаии, но на другой день, 11 числа утром, и вместе с другими, всего 19 человек... казнена была через отсечение головы на месте, где теперь "Треугольник" -- богадельня для нищих. Исаия, 23 лет, служил в артиллерии. 7 июня боксеры казнили его через отсечение головы на большой улице около ворот Пин-цэ-мынь, так как раньше известно было, что он христианин. Мария, 19 лет, невеста Исаии, за два дня до боксерского погрома пришла в дом о. Митрофана, желая умереть в семъе своего жениха... Сергей, сын о. Митрофана, трижды пытался убедить ее скрыться, но она отвечала: "Я родилась около церкви Пресвятой Богородицы, здесь и умру", и осталась на месте, где была церковь. Вскоре пришли туда солдаты и боксеры, и она мученически скончалась, почитая смерть отшествием в место блаженного упокоения.

Ивану было тогда 8 лет. 10 июня вечером, когда убили его отца, боксеры разрубили ему плечи и отрубили пальцы на ногах; нос и уши были отрезаны. Невесте брата его Исаии удалось спасти его от смерти, и она спрятала его в отхожем месте. На вопрос людей, больно ли ему, он отвечал, что страдать за Христа не больно. Мальчишки издевались над ним... Иван просил у соседей воды, но они не только не дали ему, но и прогнали. Протасий Чан и Иродион Сюй, тогда еще не крещеные, свидетельствуют, что они видели этого мальчика с израненными плечами и ногами; раны были в вершок глубины, но он не чувствовал боли и, будучи опять взят боксерами, не обнаруживал страха и спокойно шел. Один старик выражал о нем сожаление, говоря: "Чем виноват мальчик? вина родителей, что он стал дьявольским последователем". Другие поднимали его на смех и поносили, или просто бросали на него презрительные усмешки. Так он был веден, как агнец на заклание.

Кроме того погибло до 30 тыс. католиков и 2 тыс. протестантов:

Первым вывели мистера Фартинга, баптистского миссионера из Англии. Жена рвалась за ним, но он но он мягко отстранил ее и, сопровождаемый солдатами, пошел вперед и опустился на колени, не произнося ни слова. Голова его отлетела в сторону от одного удара тесака. За ним последовали мистер Ходдл, мистер Бэйнон, доктор Ловитт и доктор Уилсон; каждый был обезглавлен с первого удара. Но тут губернатор Ю Шин потерял терпение и приказал, чтобы охрана, вооруженная длинными саблями, помогла убить остальных. Следующими были мистер Стоукс, мистер Симпсон, и мистер Уайтхауз.

Когда с мужчинами было покончено, дошла очередь до женщин. Миссис Фартинг вела за руку двух детей, крепко прижимавшихся к ней, но солдаты развели их и с одного удара обезглавили мать. Палач отрубил головы детям, вполне проявив при этом свое мастерство; солдаты же оказались куда менее ловкими, и некоторые женщины, прежде чем умереть, получали удар за ударом. Миссис Ловитт была в очках; она держала за руку сына, когда ей рубили голову. Она говорила: "Мы все прииехали в Китай чтобы передать вам добрую весть о спасении через Иисуса Христа; мы не сделали вам ничего плохого. За что же вы нас?" Солдат забрал у нее очки и убил ее.

Когда разделались с протестантами, вывели католиков. Епископ, седой старик с длинной бородой, спросил губернатора, почему он устроил такое злодейство. Ответил ли ему губернатор, я не слыхал, но видел, как он вытащил саблю и наотмашь разрубил старику лицо: кровь ручьем лилась у него по бороде, когда ему рубили голову.

Сразу вслед за ним обезглавили священников и монахинь. Потом привели мистера Пигготта и его спутников из близлежащей окружной тюрьмы. Он все еще был в наручниках, как и мистер Робинсон. Он говорил, обращаясь к окружающим, вплоть до последней секунды, когда его обезглавили с одного удара. Мистер Робинсон принял смерть совершенно спокойно. Когда отрубили голову миссис Пигготт, она еще держала за руку сына: его убили тотчас вслед за ней. Потом убили остальных женщин, и еще двух девочек.

Всего в тот день обезглавили 45 европейцев; из них было 33 протестанта и 12 католиков. Изрядное число христиан-китайцев тут же разделили их участь. Успело стемнеть, пока дело было сделано, и тела оставили на месте до утра. За ночь их раздели, снняли часы и кольца. Наутро их вытащили к Южным Воротам, а головы в клетках выставили на городской стене. Все кругом удивлялись твердости и спокойствию иностранцев: ни у кого, кроме двух-трех малолетних детей, не было видно ни страха, ни слез.

Что было далее:

13 августа 1900 года коалиционные войска подошли к Пекину и попытались взять его с ходу. Российские войска подошли к столице Китая первыми и открыли артиллерийский огонь по главным воротам города, разрушив их. Узнав о начале штурма Пекина российскими войсками, японская армия тоже попыталась прорваться в город. К этому моменту, 14 августа, российские части уже вели уличные бои, а к городу подошли американцы. Они решили прорваться прямо сквозь стену, разрушив её, и попросили российских артиллеристов открыть огонь по северо-западной части стены. Вслед за ними к Пекину подтянулись войска остальных стран, колониальные части британцев из Индии вошли в столицу последними. Цы Си накануне штурма покинула императорский дворец и бежала из Пекина вместе с регентом империи в Сиань. За императрицей Пекин без боя покинули все части китайской армии. 28 августа коалиционные войска взяли штурмом императорский дворец. Теперь город полностью контролировался союзниками.

Тем временем бои на севере Маньчжурии продолжались. Российские войска вновь предприняли наступление, заняв правый берег Амура и полностью очистив его не только от повстанцев, но и от всего китайского населения. 4 сентября того же года Российская империя начала оккупацию региона. 7 сентября Цы Си, убедившись, что ихэтуани не в состоянии победить коалиционные войска, перешла на сторону союзных держав. Она издала указ, призывавший начать расправы с ихэтуанями по всей стране. 12 сентября в Тяньцзинь прибыл германский экспедиционный корпус, а в Шаньхайгуане высадились российские войска, которые с ходу взяли город. 30 сентября русские заняли Мукден.

В октябре войска Российской империи полностью оккупировали Маньчжурию. С Цинским наместником в этом регионе был подписан договор о восстановлении гражданского правления и выводе всех китайских войск из Маньчжурии. Началось восстановление разрушенной КВЖД. 26 декабря Цы Си пошла на уступки странам коалиции и начала вести переговоры о мирном урегулировании конфликта.

1 января 1901 года уцелевшие после подавления восстания ихэтуани проникли в Маньчжурию и объединились в «Армию честности и справедливости». В декабре 1901 года российской армии удалось полностью ликвидировать остатки «Армии честности и справедливости», что принято считать окончанием восстания. В отдельных провинциях сопротивление продолжалось, где последние ихэтуани были ликвидированы только к концу 1902 года. В 1902 году Россия и Китай подписали ещё один договор, по которому российские войска должны были покинуть Маньчжурию, а Цинская империя обязывалась соблюдать определённые условия в регионе, выдвинутые российской стороной. Российская империя безоговорочно включила в свой состав Ляодунский полуостров и получила право пользования КВЖД, проходящей по китайской территории.

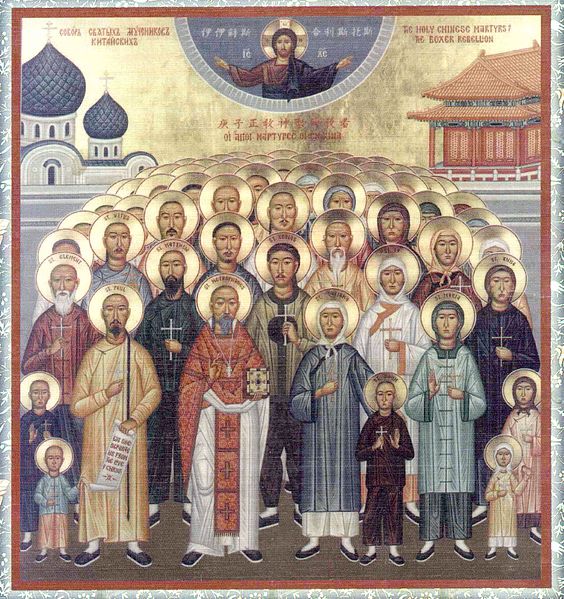

Важным следствием восстания была канонизация в 1903 году 222 китайских новомучеников, убитых в ходе «Варфоломеевской ночи в Пекине». Несмотря на пытки и издевательства ихэтуаней над ними, эти люди не отреклись от православия.

|

|

Heroes of Might & Magic III: Horn of the Abyss |

На данный момент идёт разработка перспективного аддона к Heroes III - Horn of the Abyss.

Коротко об аддоне Horn of the Abyss, или просто -

HotA.

1.

Цель проета- создать аддон для

Heroes III(SoD/WoG) (устанавливается на любую версию) с большим количеством нововведений.

Прежде всего делается акцент на

качествои

классичностьвсех нововведений HotA.

Под качеством мы подразумеваем сохранение общего игрового баланса оригинальной игры и, конечно, внешний вид всех новшеств аддона максимально приближенный к оригинальной графике Heroes III.

Наверняка многие из вас спросят какое же отношение аддон HotA имеет к популярному аддону WoG?

- заранее отвечаем на ваш вопрос - HotA НЕ ЯВЛЯЕТСЯ продолжением или же ответвлением аддона WoG. аддон Horn of the Abyss - это

совершеннодругой проект. Команды проектов также не связаны и не имеют общих участников.

Что касается технической стороны - в аддоне используются скриптовой язык ЕРМ из WoG, а также сохранена полная совместимость с самим аддоном In the Wake of Gods. Игроки смогут играть в карты и кампании WoG, и даже по желанию включать в HotA панель опций WoG.

2.

Общая направленность проекта- создать

классическийаддон. Выше, в пункте 1 мы ответили на вопорос что мы подразумеваем под "качеством", теперь - что мы называем "классичностью"? - Пример - оригинальный аддон к Heroes III - Клинок Армагеддона (Armageddon's Blade) - в него включены

новые монстры,

новые артефакты,

новые ландшафты, и как наиболее значительное -

полноценный новый город. При этом

полностьюсохраняется геймплей оригинальной игры Heroes III - Restoration of Erathia.

Примерно то же самое можно сказать и о HotA - основой аддона является

развитиеи

увеличение количествауже имеющихся элементов игры, а не внедрение принципиально новых.

В том числе, развитие аддона идёт и с технической строны, и со стороны усовершенствования графики и интерфейса.

3.

О системе версий аддона- На ближайшее будущее запланированы

триглобальных версии аддона:

- 1.0 - будет выпущен город Причал, первая часть трилогии кампании, часть новых артефактов, объектов и т.д.

- 2.0 - будет выпущен город Собор и вторая часть кампании (в кампании кроме основного сюжета, посвященного новым городам будут также ответвления и миссии, связанные с альтернативными существами обычных городов) и очередная часть новых артефактов, объектов, заклинаний и т.д.

- 3.0 - будет выпущен город Кронверк, третья часть кампании и вновь некоторая часть нововведений.

- 4.0 и после - для четвёртой и последующих частей аддона ещё не утвержден список нововведений и новый город. Предположительно этим городом будет Твердыня.

4.

Список основных планируемых нововведений аддона:

1)

Новые города, более подробно:- Причал (Pirate Cove) - большинство населения города составляют пираты, разбойники, морские существа, различные глубоководные монстры. Общее мировоззрение (alignment) - нейтральное. Стретегия и тактика города направлена в основном на большую скорость войск, внезапную атаку. Среди слабых сторон города можно отметить сравнительно низкую защиту, невозможность использовать некоторые плюсы города в картах без массивных участков воды, гильдию магии 4 уровня.

Общий стиль и архитектура построек города - средневековая, грубая - в основном деревянная, основной форт - каменный.

Город выйдет в версии 1.0, и в бета-версии 0.1 (.2,3,4...-9).

устаревший вид экрана города:

- Собор (Cathedral) - инквизиция, религиозные фанатики практикующие пытки и магию. Мировоззрение - нейтральное (по основным целям - Добро, по средставам достижения цели - Зло). Стратегия и тактика: акцент на атаку, ударные заклинания, но в качестве минусов - сравнительно низкая скорость и средняя защита. Архитекутра классической готики - здания стремятся ввысь, освещение скудное. Внешний вид экрана городского обзора - осень и сухие деревья.

Город выйдет в версии 2.0. - Кронверк (Kronwerk - нем.) - союз северных народов, таких как - дварфы, горцы, нордлинги. Основную часть населения города составляют представители данных рас и северные мифические существа. Стратегия и тактика - весь потенциал города направлен на максимальную защиту, к магическому развитиую добавляется новая школа заклинаний - Рунная Магия. Из минусов - сравнительно низкая скорость, полное отсутствие летающих юнитов. Ахритектура - романский стиль, несколько зданий в народном стиле эскимосов (иглу, постройки из льда и снега).

Город выйдет в версии 3.0

2)

Альтернативные монстры в городах:- в

каждыйстандартный и в

каждыйиз новых городов будет добавлено ровно

3альтернативных существа. Что такое альтернативные существа? - пример - в городе Оплот будет возможность построить либо жилище Пегасов, либо жилище новых альтернативых жителей Оплота - Сатиров.

Сатиры являются при это представителем тоже 4-ого уровня, как и Пегасы.

В чём основной смысл альтернатив? - Игрок получает возможность сторить массу новых тактических схем, к тому же альтернативы доводят общий баланс городов до практически полного равенства.

Не путайте альтернативых юнитов с альтернативыными апгрейдами (улучшениями) - юнит, позразумевает принципиально новый отряд, не связанных с кем-либо из уже имеющихся в городе.

При создании внешнего вида альтернатив мы стараемся сохранить общий стиль городов. В качестве примера - альтернативный юнит города Замок - Сквайр, и его апгрейд - Гвардеец:

3)

Новые объекты на карте- вряд ли имеет смысл объяснять что имеется ввиду, вообщем-то - всё понятно из названия.

Новые объекты на карте расширят возможности игрока, общую стратегию игры - их свойства полезны - но не завышены.

*один из новых объектов

4)

Новые артефакты- в общем счёте в первых трёх версих будет более 150-и новых артефактов с уникальными свойствами и внешним видом.

В каждый из классов артефактов (Сокровище, Реликвия и т.д.) будет добавлено примерно равное количество новых. Несколько новых артефактов будут составлять части от сборных.

несколько новых артефактов

5)

Новые заклинания- в первой версии аддона появится около 12-и новых заклинаний.

6)

Новые лашдафты- в первых трёх версиях аддона будет добавлено около 3 новых ландшафтов. (не путайте новые ландшафты с накладными почвами-объектами, вроде Проклятых Земель или Облаков)

7)

Командиры- для тех кто играл в аддон WoG легко представить что из себя представляет Командир отряда. К сожалению - в WoG не было достойной реализации столько перспективной идеи и Командиры - одно из тех немногих нововведений WoG-а, которое будет создано заново для HotA. Кроме новой графики, будет пересмотрена и общая роль в бою Командиров, и их свойства, и их развитие.

Нововведение будет включено в аддон в версии 1.5

8)

Опыт отрядов- как и пункт 7 - в аддоне WoG было нечто подобное, наше дело в данном случае - довести идею до достойного элемента геймплея, не нарушающего общий игровой баланс.

Нововведение будет включено в аддон в версии 2.0

9)

Хранители Столиц- в главных города игрока (где отстроено здание Капитолий/Capitol) будет возможность нанять особый юнит в единственном числе (он не будет иметь числового показателя). Хранители направлены исключительно на защиту города, на помощь в битвах при осаде.

Нововведение будет включено в аддон в версии 1.0

10)

Амуниция- Для монстров будет внедрена Амуниция - некий аналог артефактов для героев. Более подробных сведений на данный момент мы дать не можем - Нововведение будет включено в аддон только в версии 3.0.

11)

Новые боевые машины для городов- каждый стандартный и новый город будет иметь свою уникальную боевую машину. (что такое боевые машины? - на данный момент это - Баллиста, Палатка первой помощи, Боеприпасы). Оригинальные боевые машины будут присвоены городам, наиболее подходящим по стилю и смыслу. Нововведение будет опциональным и выпущено в версии 2.0.

12) и многое другое - список постепенно будет обновляться.

*

- Полный список свойств и параметров пунктов 3 - 11 смотрите в документе о нововведениях аддона, который будет включён в каждую версию, соответственно - со временем дополняясь. Часть из информации по некоторым из пунктов будет также доступна на нашем сайте.

5.

Команда проекта и помощь- в нашем проекте нет координторов, нет разделения на классы и группы, нет лишней шелухи мешающей работать - все участники команды

полностью равноправны.

Проект HotA организован группой единомышленников и носит некоммерческий характер. Идея о создании аддона появилась ещё в начале 2007 года, но активная разработка началась в марте 2008 года.

Если вы желаете помочь - в данный момент проекту могут помочь - 3д-моделлеры (с опытом), художники (как компьютерные так и академические), программисты/кодеры, зарекомендовавшие себя картостроители для Heroes III (для создания в будущем карт и кампаний HotA).

6.

Сроки выхода версий аддона-

1. бета-версия (0.1) ожидается зимой 2008-09 гг.

2. первая версия ожидается зимой-весной 2009 г.

3. вторая - примерно летом 2009 г.

4. третья - осенью-зимой 2009 г.

5. четвёртая и далее - неизвестно.

--------------------------------

Ссылка на темы одном из наших форумов:

FAQ - часто задаваемые вопросы

Вопросы к разработчикам

Скриншоты, примеры графических наработок, анимации, (в будущем - видео фрагменты)

Вступление в команду проекта

Список команды (на осень 2008 г.):

1. Docent Picolan - художник, 3д-моделер, автор идеи аддона. ![]()

2. Alex-ander - 3д-моделер, художник.

3. hippocamus - ERM-скриптер.

4. Agar6 - художник.

5. pokrik1 - художник.

6. Diakon - ERM-скриптер.

7. Arseny - mapmaker

8. Morn - художник.

9. Darkmoon - переводчик.

10. XEL - специалист по истории мира M&M, литератор.

11. Мугайс - карты, литератор.

12. Спартак - идеи, обсуждение.

---------------------

Скриншоты:

1. Монстры в битве: Hell Steed, Nightmare, Paladin, Guard.

2. Некоторые из наших новых артефактов (в том числе несколько неплохих артефактов из MM6,7,8 переделанных под геройский вид).

3. Карта и объекты на ней.

4. Монстры в битве: Skeleton (standard), Bone Golem, Battlemaster, Wolf Rider (standard)

5. Карта.

6. Монстры в битве: Стандартные существа + Сатир, Фавн, Океанида, Ассида, Нимфа, Аспид, Дух Океана.

7. Несколько новых артефактов:

8. Карта, с множеством новых объектов:

9. Монстры в битве: Кошмар, Адский Жеребец (Hell Steed), Рунный Жрец, Саблезубый Барс, Берсерк.

10. Битва с участием: Адепт, Инквизитор, Палач, Яростный Берсеркер, Наездник на Кабане, Северный Дварф, Берсеркер.

11. Карта. помимо остальных новых объектов, особое внимание нужно уделить объекту в центре - это мост, он позволяет переходить реки или расщелины (корабль в этом месте тоже может проплыть).

12. Битва с участием: стандартные существа + Лепреконы, Сатиры.

13. Замок. среди портретов можно увидеть Сквайров и Гвардейцев. (а также А.С. Пушкина, если внимательно посмотреть на сквайра

)

14. Битва. стандартные существа + Сквайры, Гвардейцы, Каратели, Адепты.

15. Артефакты

16. Карта и объекты.

17. Битва с участием: стандартные Элементали Льда + Никсы (новый вариант), Капитан (командир Причала), Никсы-воины (новый вариант), Океаниды.

18. Карта и объекты.

(+ исправлены дефы на карте существ Скелеты-воины и Эфриты - раньше они были с чёрной обводкой)

19. Монстры в битве: Жрица Моря, Океанида, Корсар, Скелет-Снайпер, Скелет-Лучник и стандартные.

20. Некоторые из новых артефактов. Часть из них вы наверняка узнаете

Думаю, людям будет приятно увидеть несколько знакомых предметов.

21. Монстры в битве: Мумия, Королевская Мумия, Драконоборец, несколько исправленные грифоны и стандартные.

22. В качестве бонуса: старый скриншот, планировался был выложеным ещё в июне, на нём присутствует полностью новый ландшафт Пустыня, но в качестве декораций используются элементы ландшафта Песок, которые как нельзя лучше подошли к цветовой гамме Пустыни. На этом скриншоте также можно видеть несколько новых объектов - но с большинством из них вы уже знакомы.

23. На днях

(дата скриншота - 17 октября 2008 г.)в нашем городе

Кронверкерешено было достаточно серьёзно пересмотреть концепцию - а именно - кроме уже знакомых всем северных дварфов и, так называемых, фростлингов (с синей кожей, что-то вроде северных хоббитов на вид) - решено было внедрить народ неких

Горцев- северные варвары в стиле шотландцев. от каждой расы в городе будет присутствовать три представителя - два из них (те что в килте) вы можете видеть на скриншоте. Конечно, юниты ещё сырые, но как первоначальный вариант их уже можно рассматривать.

так вот, - Монстры в битве - Горец, Наездник на Носороге (фростлинг), Берсеркер, уже знакомый вам Скелет-снайпер и стандартные.

24. Экран скупки войск Кронверка.

25. Скрин с поля боя, с участием юнитов Цитадели и Кронверка.

26. Экран скупки войск Кронверка-Альтернанитвы.

|

|

ВОГ |

Фанатский аддон к третьим Героям - цитата с http://forums.ag.ru/?board=heroes&action=display&s=0&num=1210085299&start=125

Фанатский аддон к третьим Героям - цитата с http://forums.ag.ru/?board=heroes&action=display&s=0&num=1210085299&start=125

26. Новый скриншот и анимация по нашему новому городу Кронверку:

(На скриншоте неверные названия жилищ у 3-го и 5-го уровня (не должно быть приставок "Ул.")

----

Жирным шрифтом выделены юниты, представленные картинкой.

3-й уровень - Альтернатива.

Пушкарь / Артиллерист.

4-й уровень - Альтернатива.

Горный баран / Архар.

5-й уровень - Альтернатива.

Шаман / Ул. Шаман (название – придумываем вместе).

---

Полное дерево развития Кронверка вместе с альтернативами выглядит примерно так:

|

|

Пантеон |

Автор Джеймс Уайетт

Перевод Вальгринд

Боги 4-го издания это смесь из старых и новых богов. Вы увидите знакомые лица такие как Кореллон, Морадин и Пелор и кое-кого нового, например Зехира, Торога и Бейна.

Да, Бейна.

И прежде чем я объясню, почему бог тирании и войны из Forgotten Realms оказался в одной компании с Пелором разрешите мне рассказать, каков был наш подход к созданию пантеона.

Одно время команда, работавшая над "миром" D&D предполагала, что мы вполне обойдемся, создав базовые правила удобные для всех жрецов независимо от существующих в кампании пантеонов, а потом предложим Мастеру список из выдуманных и исторических богов, чтобы он мог адаптировать его, так как считает нужным. По-моему Стейси Лонгстрит старший арт-директор D&D первой предположила, что такое решение свяжет нам руки.

Если мы захотим включить в приключение храм, какому богу мы его посвятим? Мы можем, конечно, делать Стандартные Храмы Зла ТМ , но это лишит приключение большой доли стиля и не позволит использовать сюжетные зацепки и сценарные повороты, основанные на сферах влияния и истории богов.

Если мы захотим нарисовать в книге жреца, какой символ он будет держать в руке? И конечно мы могли бы взять некие стандартные символы (например, шрифт Zapf Dingbat?) но ценой ухудшения стиля.

В конце концов, мы создали новый пантеон. Сначала мы использовали некоторых богов 3-го издания в качестве временных имен - мы собирались придумать новые имена для бога солнца [Пелора] и бога кузни [Морадина]. В конец концов мы решили, что лучше оставить что-то знакомое, чем заставлять игроков учить целый список новых имен. Кроме того, если бог похож на эльфа, и он выбил глаз богу орков, как один известный бог эльфов то почему бы не назвать его Кореллоном?

Кореллон: Эльфийский бог это пример бога сохранившего заслуженного место в пантеоне D&D. Но не стоит понимать термин "эльфийских бог" буквально. Конечно, его часто изображают в виде эльфа или эладрина и многие эладрины его особенно почитают. Но он столь же популярен среди человеческих магов и даже гномы, практикующие тонкие искусства возносят ему молитвы. Одной из наших целей в создании нового пантеона было ослабить ассоциации между богами и расами, которые в прошлом привели к созданию целых пантеонов для эльфов, гномов, орков и гоблинов. Кореллон все также ассоциируется с такими "эльфийскими" вещами как волшебная магия и Королевство фей и он все также ненавидит Лолт и дроу. Но круг его поклонников расширился.

Бахамут: Еще один пример знакомого драконьего лица, показанного в новом свете. Может быть причиной тут престиж-класс Платиновый рыцарь из Draconomicon, но что-то давным-давно убедило меня в том, что Бахамут гораздо больше подходит в качестве бога для паладинов, чем Героней. Как и Кореллон, Бахамут теперь не только для драконов. Он бог справедливости, защиты и чести и ему поклоняются многие паладины различных рас. Многие металлические драконы также чтят его, считая первым из своего рода. Некоторые легенды о Бахамуте и, правда, описывают его как сверкающего платинового дракона, а другие видят его скорее антропоморфным богом, которого называют Платиновым Драконом из уважения. Бахамут, призывающий своих последователей защищать слабых, освобождать притесненных и защищать справедливые порядки, это пример идеалов паладина.

Бейн: Вот еще один пример бога чье временное имя так и пристало, несмотря на некоторые оговорки. Нам в пантеон нужен был злой бог войны и без Геронея, в Гексторе было мало смысла. Нам был нуженмилитаристский бог чьи храмы можно найти как в не злом обществе, которое многие годы вело войны, так и среди хобгоблинов. Нам был нужен бог, воплощавший ту самую тираническую диктатуру, которую воплощает Бейн в Forgotten Realms. И мы дали ему временное имя Бейн. Ему пробовали давать несколько имен, но они нас неудовлетворили. И, наконец, кто-то предложил назвать его просто Бейном. И он стал Бейном.

На наш взгляд Бейн и Бахамут очень подходят друг другу, как шоколад и ореховое масло. Значит ли это, что вам придется их использовать в 4-ом издании? Конечно, нет. Но мы думаем что, увидев этих богов в действии в наших базовых книгах и приключениях, вы согласитесь, что они займут новое почетное место в пантеоне игры D&D.

|

|

Космология |

Автор Рич Бейкер

Перевод Вальгринд

Тайные миры и невидимые царства окружают мир игры Dungeons & Dragons. Все они часть мира: владения богов, элементальный хаос, царства теней и королевства фей. Большинство смертных мало в этом понимают, но герои это совсем другое дело. Приключения часто заводят героев в поистине далекие и странные измерения.

Королевство фей

Ближайший из иных миров это Королевство фей. Это «эхо» мира смертных параллельное измерение, в котором все естественные черты ландшафта остаются в целом такими же. Если в мире смертных где-то стояла гора, похожая гора стоит и в соответствующем месте в Королевстве фей. Однако Королевство фей это не точная копия мира смертных. Искусственных зданий и особенностей местности в нем не существует, поэтому долина, испещренная фермами и городами в смертном мире, будет в Королевстве фей просто нетронутым и неосвоенным лесом.

Удивительные виды Королевства фей могут заворожить своей красотой, но его нельзя назвать безопасным. Герои могут встретить в Королевстве фей таки вещи как:

Заросшую мхом лесную поляну, на которой злые друиды проливают кровь несчастных странников на жаждущие корни деревьев;

Башню чародея эладрина;

Замок короля фоморов в тусклых, но роскошных пещерах Подземья фей;

или лабиринт колючих кустов, в котором ведьмы дриады охраняют злую реликвию.

Мир теней

Мир теней это такое же отражение материального мира, как и Королевство фей. Однако Мир теней отражает мир смертных по-другому. Мир теней это страна мертвых, где духи умерших задерживаются на какое-то время в темном отражении своей предыдущей жизни, перед тем как безмолвно кануть в небытие. Некоторая нежить также рождается в Мире теней, а другие подобные существа привязаны к нему. Однако в этом сумеречном мире обитают и живые существа.

Как и Королевство фей Мир теней примерно повторяет мир смертных. Города, замки, дороги и иные построенные смертными вещи существуют в Мире теней примерно на своем месте, но они выглядят как извращенная и разрушенная насмешка. Теневое эхо того, что в мире смертных было процветающим морским портом, может быть ветхим и заброшенным, гавань забита гниющими останками кораблей, а в доках, где некогда кипела работа теперь пусто за исключением пары безмолвных и таинственных прохожих. В Мире теней, герои могут забрести в:

Башню некроманта;

Зловещий замок владыки шадар-каи, окруженный лесом черных шипов;

Разрушенный город, уничтоженный чумой и безумием; или

Туманное зимнее царство Летерна где ужасная Королева Воронов правит королевством призраков.

Элементальный хаос

Не вся вселенная так близко связана с миром смертных как Королевство фей и Мир теней. Естественный мир был создан из бесконечных пространств Элементального хаоса (или вихря или водоворота) места, где кипит основа материи и энергии. Здесь сталкиваются плавучие континенты земли, реки огня, закованные в лед океаны и исполинские циклоны из клубящихся облаков и молний.

Могучие существа приручают некоторые части хаоса и придают им желаемую форму. Здесь в пустыне пылающего песка стоит Латунный город ифритов освещенный пылающими огненными реками, ниспадающими с небес. В других местах Элементального хаоса могучие маги или самозваные полубоги воздвигли тайные убежища или заставили живые элементы строить свои владения.

В Элементальном хаосе обитаю все виды элементальных существ: ледяные архоны, метатели магмы, птицы грома и саламандры. Самые опасные местные жители это демоны. В центре этого царства находится мерзкая Бездна, источник зла и развращения порождающий демонов. Бездна невероятно велика – протяженностью в тысячи миль – и в ее пасти вихрятся сотни демонических владений, элементальных островов или континентов отвечающих вкусам того или иного владыки демонов. В Элементальном хаосе герои могут исследовать:

Хрустальную башню давно умершего архимага;

Мрачный монастырь адептов гитцерай;

Мертвый континент в Бездне, где среди руин храмов и кровожадных зверей правит Демогорогон; или

Огромное полярное море, освещенное лишь блеском айсбергов да мерцанием северного сияния в котором скрыта замерзшая твердыня колдуна инеистых великанов.

Астральное море

И последнее иномировое царство соприкасается с миром смертных: Астральное море. Если Элементальный хаос воплощение материальности, то Астральное море это владения души и разума. Духовные царства, владения богов дрейфуют по безграничным серебряным глубинам Астрального моря. Здесь есть царства славы и великолепия – золотая вершина горы Целестии, густые леса Арвандора… Другие принадлежат темным силам, такие как Девять Преисподней где Асмодей правит адскими королевствами. Некоторые астральные владения брошены – разрушенные преисподние и небеса богов и сил, которые пали.

Лишь самые могучие герои смеют заходить во владения богов. В Астральном море герои могут обнаружить:

Железный город Дис где дьявол Диспатер управляет доменом отчаяния и наказания во второй из Девяти Преисподней;

Артефакт, охраняемый расой проклятых воинов в адамантиновом замке над искалеченными войной равнинами Ахерона;

Черную башню Векны сокрытую в глубинах Пандемониума;

или охраняемый драконами форт гитъянки дрейфующий по серебряному морю.

Никто не знает, сколько существует астральных владений. Некоторые из них например Девять Преисподней размерами сравнимы с мирами. Другие не более чем города, поднимающиеся из Астрального моря как островки. Некоторые домены разрушены или брошены обычно, потому что богов, которые их создали, забыли или уничтожили. Лишь величайшим мудрецам известно, какие сокровища – или опасности – таятся в таких местах.

|

|

Чудовища: демоны и дьяволы |

Разделение демонов и дьяволов

Автор Крис Симс

Перевод Вальгринд

В реальном мире слово «демон» синоним слова «дьявол». «Бездна» и «преисподняя» также связаны. Дизайнеры D&D боролись с этими фактами с 1977 года когда игра Advanced Dungeons & Dragons изобразила демонов и дьяволов, Бездну и Девять Преисподней. Изначально основой разделения было мировоззрение. Планы, обладающие мировоззрением существовали для того чтобы предоставить наполненную смыслом загробную жизнь персонажам с таким мировоззрением и чтобы заселить эти планы было необходимо отделить демонов от дьяволов. По мере развития игры, изначальное разделение осталось, но сохранилось слишком много сходства. Разработка 4-го издания позволяет нам акцентировать внимание на различиях двух основных видов исчадий.

На всем протяжении существования игры D&D, сходства между ними было больше, и оно было сильнее различий. Оба вида существ были силами зла из иных миров искавшими души ради увеличения своей численности. На нижней ступени иерархии каждого вида стояли жалкие подобные бесам существа, на верхней подобные богам князья демонов и дьяволов. Каждый представитель обоих видов обладал широким набором похожих (и зачастую излишних) сверхъестественных сил. Большинство демонов и дьяволов во всем превосходили представителей типичных рас персонажей, в том числе и интеллектуально. Их цели в материальном мире всегда были похожими.

В первом AD&D Monster Manual, Гэри Гайгакс признает, что дьяволы «в чем-то напоминают демонов, как по характеристикам, так и по способностям». 2-ое издание AD&D сохранило структуру планов изначальной игры. Демоны и дьяволы стали соответственно танар’ри и баатезу, но их мало, что различало кроме названия категорий. Лишь конфликт под названием Войны Крови не давал им захватить материальный мир. Однако этот бой зла со злом не расширял возможностей типичной игры в D&D. Наоборот Войны Крови еще больше сблизили мотивации и иерархию демонов и дьяволов. 9-е издание D&D сохранило столько концепции 2-го, что мало что было сделано для прояснения ситуации пока не вышел Fiendish Codex I. Четвертое издание меняет все.

В 4-ом издании Девять Преисподней это астральный домен среди других обителей богов в Астральном Море (об этом мы расскажем больше в следующих выпусках Дизайна и Разработки). Местного бога зовут Асмодей, который в незапамятные времена был ангелом, возглавил армию своих собратьев в борьбе против своего небесного владыки и убил этого бога. Хотя своим мерзким деянием Асмодей приобрел божественную мощь он, и его последователи были прокляты своей жертвой. Властью этого ритуала, все восставшие ангелы изменили форму и стали дьяволами. Что еще хуже, слова убитого бога превратили владения Асмодея в царство кошмара и привязали к нему новорожденных дьяволов. И по сей день, дьяволы ищут способа вырваться из своей тюрьмы, сплетая сети лжи и развращения ради того чтобы добиться свободы и еще большей силы.

Асмодей правит Преисподней как жестокий деспот, и все дьяволы подчиняются ему или погибают. Ниже в иерархии младшие дьяволы подражают своему повелителю, используя доступную им власть. Дьяволы стараются приобрести больше влияния во вселенной, особенно среди смертных жителей мира. Они с радостью отвечают на призыв и с готовностью предлагают хитро составленные договоры. Они планируют и строят то, что им надо, делают и используют всевозможные устройства, инструменты и оружие. Дьявол может быть сверхъестественно могуч и обладать удивительными магическими предметами, но его величайшая сила это холодный расчетливый разум и неутомимое терпение. Дьяволы хотят принести в мир некий порядок – свой порядок.

Но не демоны.

В Бездне которая как гниющая рана зияет на ландшафте Элементального Вихря кишат демоны, вовеки разделенные своей неутолимой жаждой разрушения. Легенды гласят, что Прикованный Бог Тариздан обнаружил в юной вселенной семя зла и во время войны богов с Первородными, он бросил это семя в Элементальный Вихрь. Там злое семя осквернило все к чему прикоснулось (некоторые говорят, что оно запятнало и самого Тариздана) и создало Бездну, когда выжгло дыру в самой ткани реальности. Элементальные существа слишком близко подошедшие к Бездне попали в ловушку и изменились. Все их желания обратились к уничтожению богов, творения и даже друг друга. Они стали демонами.

Большинство демонов это дикие и бесстрашные машины разрушения. Хотя иногда из-за невыразимой тоски или по желанию ужасающего владыки демонов они и собираются в группы, на самом деле настоящей организации и единой цели у них нет. Демоны не ведут переговоров и не строят ничего долговременного. Большинство использует когти и клыки, а не искусственное оружие. Их почти или совсем не заботят души. Даже самые могучие владыки демонов манипулируют остальными при помощи угроз, прямого насилия или обещания больших возможностей для разрушения в союзе. Хотя владыки Бездны, которых знают и так любят ненавидеть ветераны D&D никуда не делись, за демоническим влиянием не стоит никакой жесткой иерархии. Хотя демон может захотеть уничтожить другое существо и получить его силу, в случае успеха он просто растратит все, что получил. Демонов не интересует ответственность или власти и они не стремятся сохранить то что приобретают. Они -силы разрушения и вселенная, в которой они воцарятся, воплотит все ужасы Бездны, если вообще выживет.

Что же означает более четкое разделение демонов и дьяволов для вашей конкретной игры? Если вам нужно коварное исчадие ада, которое интересуют души и долговременное планирование, используйте дьявола. А если нужна бездумная бойня, бессмысленное страдание и ужасающее опустошение вызывайте демона. Злодей или даже персонаж игрока могут заключить сделку с дьяволом, но те, кто заклинают демонов, делают это лишь ради того, чтобы обрушить хаос на врага. Короче говоря, недвусмысленное разделение исчадий это еще один способ сделать 4-ое издание более удобным для подготовки и игры.

|

|

Магия в Забытых Королевствах |

В Забытых Королевствах в огромном количестве присутствуют магические силы и фантастические возможности.

Арканные тайны нашёптываются в те уши, которые способны их услышать в многовековом движении континентов и в стремительном движении реки времени, в каждом вздохе тварей, больших и малых, и даже в напевных стонах ветра. Грубое волшебство - это дикая материя создающая самое себя. Безмолвное и бессмысленное желание быть, наполняющее каждую частицу материи и струящееся в каждом проявлении энергии во всем мире.

Маги, варлоки, клерики, чародеи, барды, паладины, и даже мошенники, воины, рейнджеры, и другие авантюристы используют нити волшебства чтобы сплести могущественные заклинания, заключить договора с таинственными сущностями, лечить раны, защищаться против зла, или достигать физических возможностей, которые невозможно достичь простыми смертными способами.

Опасные монстры, также, взывают к ужасающей магии, чтобы достичь своих коварных целей. Аберрации, порождённые древней магией бурлят под землёй и над ней, одинаково жадные до плоти и знания, в ожидании шанса получить своё. Драконы, чья кровь струится магией со способностями настолько могучими, что даже боги и изначальные (primordials) опасаются противостоять один на один самым древними из этих могущественных существ. Нежить питающая свой разум и защищающая свои тела от тления мощными ритуалами некромантии. В особенности личи, чье бесконечное постижение арканных знаний позволило многим из них конкурировать с божественными замыслами. Действительно Абейр-Торил настолько насыщен магией, что даже земля покрывается фантастическими пейзажами. Громадные холмы свободно-парящей земли, качающиеся в воздухе, поражают всех, кто случайно наткнулся на эти могущественные демонстрации сил природы. Фактически Королевства так сильно наполнены волшебством, что мир оказался особенно уязвим для чумы, которая питается магией.

Год Голубого Пламени

"Накрепко запомните пример камешка, порождающего лавину. Так единственное предательство явилось причиной Магической Чумы, последствия которой все ещё пляшут и мечутся вдоль Торила, и вне его." --Эльминстер из Шедоудейла, 1479 DR, Год Нестареющего Ужасающее магическое событие, прозванное Магической Чумой, поразило мир (и продолжает терзать его по сей день) в 1385 DR. Вопреки названию, Магическая Чума была чем-то большим, чем простая болезнь. Она не ограничилась тем, чтобы поражать только плоть. Все вокруг питало ненасытный голод Магической Чумы - плоть, камень, магия, пространство и возможно даже само течение времени. Мир Торила, его потерянный близнец Абейр, и даже планы были заражены чумой перемен. Многие считают, что Магическая Чума была прямым следствием убийства богини магии от руки бога Сирика. По некоторым слухам смерть Мистры произошла благодаря козням богини Шар и Сирика, её невольного соучастника. Эта теория основывается на том, что магия в мире так долго поддерживалась Плетением Мистры, что когда плетение лишилось своего ткача, магия спонтанно и разрушительно вырвалась из своих уз. Участки дикой магии, не ограниченные Плетением были затронуты в первую очередь, когда их оковы внезапно пали. Но, в конечном счете, немногие места на Ториле и планах остались нетронутыми. Чума свирепствовала раз за разом расширяясь по спирали, оставляя некоторые места полностью нетронутыми (такие как северные земли Фаеруна включая Кормир и Побережье Меча) и совершенно изменяя другие (такие как Мулхоранд, Унтер и Южные земли). Чума прокатилась через обиталища демонов, богов и потерянных душ - раскалывая одни и объединяя другие и сея хаос повсюду на своем пути. Почти мифические царства, достичь которых было не просто, были притянуты ближе, например Фейвайлд (Feywild) (то, что в древние времена называлось Волшебной страной). Обиталище демонов провалилось сквозь космологию выпуская на волю полчища зла пока они не нашли себе новое пристанище в глубинах Элементального Хаоса. Магическая Чума выжгла даже давно забытый мир Абейр, несмотря на то, что он по-прежнему недостижим и отрезан от Фаеруна на десятки тысячелетий. Части пейзажа Абейра были вырваны и поменялись местами с ландшафтами Торила. Подобные ландшафты появились вместе со своими обитателями, такие места как Аканул и Тиманзер лежат ныне, словно новорожденные на поверхности Фаеруна. Вдоль Непроторенного Моря возник целый континент (прозываемый возвращенным Айбером) относящийся к Мазтике. Магическая Чума сама по себе была могущественной причиной изменений, но также она повлекла за собой цепь меньших катастроф.

Влияние на Плетение

Многие века использование магии на Фаеруне было сфокусировано через бога магии в последнее время таковой являлась Мистра. Исключение составляли только волшебники Нетрезы древних времен, которые сумели узнать правду. Многие верят, магия невозможна без соответствующего бога. Однако благодаря смерти Мистры и действиям Шар ревностно мешающей вознесению нового божества магии это знание стало доступно повсеместно. Магия доступна без бога, который бы контролировал и управлял ею. И теперь, когда заклинатели говорят о Плетении, они обычно используют другие слова для обозначения магии.

Влияние на Теневое Плетение

Также как Мистра контролировала Плетение, богиня Шар контролировала Теневое Плетение. Недовольная своей частью, Шар составила заговор, чтобы захватить контроль над обоими. Но она просчиталась. Когда Сирик убил Мистру, Плетение разрушилось настолько, что Шар не только не смогла собрать рассыпающиеся нити, но также потеряла контроль и над Теневым Плетением. Как магия сохранилась без Мистры, так и сумеречные силы тени оказались способны существовать без Шар, действуя как проводник. Могучие некроманты разработали собственные уникальные методы для доступа к слабым эманациям Шедоуфелла (Shadowfell).

Влияние на Заклинателей