-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 122397

Комментариев: 6816

Написано: 130892

Записей: 122397

Комментариев: 6816

Написано: 130892

10 апреля родились.. |

1

401

Феодосий II

византийский император; сын и соправитель Аркадия в ранге августа (с 402), правил с 408 г. Сын Аркадия и Евдоксии не был государственным человеком, но его многолетнее правление отмечено значительными свершениями, важными для последующей истории Византии. В эти годы был основан столичный университет и составлен Свод законов в 16 книгах (действовавший также в Риме) – памятники культурного подъема первой половины V в. Трудами его сановников, префекта претория Анфимия и префекта города Кира, были возведены стены Константинополя, на многие столетия неприступные для врагов и сохранившиеся до сих пор. И стены и Свод носят имя Феодосия, реальное участие которого в этих предприятиях было крайне незначительным. О любимом его занятии – переписывании книг – можно судить по прозвищу «каллиграф», данному современниками. Вся жизнь Феодосия II прошла во дворце, в окружении двух женщин, оказавших на него огромное влияние, а через него и на жизнь всего государства. На долю старшей сестры Феодосия, Пульхерии, с юных лет выпало заботиться о малолетнем императоре, рано оставшемся сиротой. Приняв в 16 лет титул августы (414), властная и хорошо образованная Пульхерия много лет фактически управляла государством. Она пережила своего брата на 3 года, решив вопрос о его преемнике. Сама Пульхерия смолоду дала обет девственности, и при ней императорский двор нравами более напоминал монастырь. Императрица Евдокия, дочь афинского философа, имела «способность прекрасно говорить и благолепную наружность», была великолепно образована и обладала литературным талантом. Последние 20 лет жизни она провела в Иерусалиме, куда ранее совершила паломничество. Там прославилась благотворительностью и собиранием святых реликвий Палестины: христианская традиция приписывает ей отыскание и посылку в Константинополь Ризы Богоматери, а также иконы Богоматери Одигитрии, писанной святым Лукой. В отличие от своего отца Феодосий весьма живо интересовался церковными вопросами, но в решениях был непоследователен и легко поддавался чужому влиянию. В 428 г. возвел на патриарший престол Константинополя Нестория, будущего ересиарха, осужденного Эфесским собором (431). В 449 г. при его попустительстве состоялся II Эфесский собор, прозванный «разбойничьим» за осуждение православных иерархов Константинополя. В правление Феодосия империя отразила нападение персидского шаха Варахрана V (420-422), но наибольшую опасность для нее представляли гунны. Безуспешная борьба с ними свелась в конце концов к выплате дани, постоянный рост которой позволяет судить как о богатстве империи, так и о ее военной немощи. По договору 430 г. империя покупала мир за 350 фунтов золота в год (25 тысяч солидов), но уже через пять лет гунны потребовали вдвое больше, а в 443 г. правительство обязалось платить варварам 2100 фунтов в год (150 тысяч солидов). Большую часть своего царствования Феодосий управлял Римской империей вместе с равеннским императором Валентинианом III, своим двоюродным братом и западным соправителем. Отношения между ними оставались дружественными, без попыток вмешательства в дела друг друга.

1270

Хокон V (Хакон) Магнуссон (норвежское имя - Håkon Magnusson)

норвежский король с 1299 по 1319 годы, сын Магнуса VI и Ингеборги Датской. Во времена правления Хокона V столицей Норвегии стал город Осло. Он построил в новой столице крепость Акерсхус, в которой был впоследствии погребен. Во внутренней политике Хокон энергично и успешно ограничивал полномочия магнатов, увеличивая при этом власть короля. Во внешней политике он успешно воевал против Дании, но в Норвегия году заключил мир, положивший конец череде норвежско-датских войн. Как и старший брат Эйрик, Хокон не имел сыновей, и ему унаследовал внук Магнус, рождённый от дочери Ингеборги и шведского принца Эрика Магнуссона. Таким образом, Хокон стал последним норвежским королём из династии Харальда Прекрасноволосого и последним правителем самостоятельной Норвегии вплоть до XX века. Законнорождённых потомков мужского пола он не оставил, а его единственная дочь вышла замуж за брата шведского короля, Эрика герцога Сёдерманландского. Умер 8 мая 1319 года.

1512

Яков V (Джеймс V; James V)

король Шотландии (1513–1542). Родился в Линлитгоу. Сын Якова IV и Маргариты, дочери английского короля Генриха VII. В 1513, после смерти отца в битве на поле Флодден, наследовал трон при регентше-матери. В 1525–1528 Яков был пленником Арчибальда Дугласа, графа Ангуса, однако в 1528 взял власть в стране в свои руки. В области религии Яков выступил поборником католицизма и развернул преследование протестантов, что оттолкнуло от него многих видных деятелей и сделало его врагом Англии. Для внешней политики Якова характерно балансирование между традиционным союзником Францией и Англией. Он был женат сначала на Магдалине, дочери французского короля Франциска I, а затем – на Марии де Гиз. Открыв в 1542 боевые действия против своего дяди, английского короля Генриха VIII, Яков был разбит при Солвей-Мосс 24 ноября. Он тяжело переживал это поражение и, как сообщается, от последствий душевной травмы умер в Фолкленде (близ Керколди) 14 декабря 1542 года, через неделю после появления на свет дочери Марии, ставшей впоследствии шотландской королевой. Несколько незаконных детей Якова играли видную роль в жизни страны, в частности, Яков (Джеймс), граф Морей, бывший регентом королевства после низложения Марии в 1567.

1579

Август дер Юнгер (August der Jungere; псевдоним - Gustavus Selenus)

немецкий шахматист и автор самой ранней детальной книги о шахматах и шахматных окончаниях (1616). Умер 17 сентября 1666 года.

1583

Гуго Гроций (или Гуго де Гроот; латинское имя - Hugo Grotius; нидерландское имя - Hugo de Groot или Huig de Groot)

голландский юрист, основатель современного международного права. Родился в Делфте (Голландия) в старинной, уважаемой семье. В детстве отличался удивительными способностями. В пятнадцать лет поразил французский двор умом и эрудицией; король Генрих IV назвал его «голландским чудом». С одиннадцати лет Гроций изучал классическую литературу и философию в Лейденском университете; в 1599 Орлеанский университет удостоил его степени доктора права. Допущенный к юридической практике в 16 лет, он никогда ею не занимался. В 1607–1613 занимал ответственный пост генерального казначея провинций Голландия, Зеландия и Фрисландия, а затем был пенсионарием в городском совете Роттердама. Оказался замешанным в противостояние ортодоксальных кальвинистов и протестантов-диссидентов. Вместе с великим пенсионарием Яном Олденбарневелтом и двумя другими деятелями был взят под стражу в 1618 и осужден на пожизненное заключение. В 1621 Гроций вместе с женой, Марией ван Регерсберг, дочерью бургомистра Вере, бежал из крепости Лёвенстейн во Францию. Здесь он написал несколько книг о религии и праве, в том числе знаменитый трактат Об истине христианской религии (De Veritate Religionis Christianae, 1627; еще в крепости был написан первоначальный голландский текст: Bewijs van den waren Godsdienst) и Введение в голландскую юриспруденцию (Inleydinge tot de Hollandsche Rechts-geleertheyt, 1631). В 1631 вернулся в Роттердам, однако был вынужден покинуть страну и поселился в Швеции; был назначен на должность шведского посланника в Париже в 1634. Ничем не проявив себя на этом посту, обратился с просьбой к шведскому правительству об отставке. Возвращаясь в Швецию, Гроций посетил Роттердам и Амстердам, где нашел восторженный прием. Шведская королева Кристина также оказала ему почести, хотя и не предложила новой должности. Гроций был вынужден покинуть Швецию, однако на пути в Голландию его корабль потерпел крушение, от последствий которого Гроций через два дня умер в Ростоке 28 августа 1645 года. Кроме своего великого труда О праве войны и мира (De Jure Belli ac Pacis, 1625), Гроций еще молодым человеком написал трактат О праве на добычу (De Jure Praedae), одна из глав которого под названием О свободном море (De Mare Libero) вышла в свет в 1609. Оставшаяся часть рукописи была утеряна и вновь найдена в 1864. В этой работе Гроций обсуждает понятие «сообщества людей» (societas humana), включающего все человечество. В трактате О праве войны и мира его теория международного права основывается на той же идее человеческого общества как правового сообщества, подчиняющегося «праву народов» (jus gentium), которое, в свою очередь, основано на естественном праве, общем для всех людей и народов. Трактат Гроция имел огромный успех, к 1775 появилось 77 изданий этой работы, большей частью на латыне, но также на голландском, французском, немецком, английском и испанском языках.

1633

Вернер Фабрициус (Werner Fabricius)

немецкий композитор. Родился в Итцехо. Изучал в Лейпциге право и сделался там адвокатом, но одновременно с этим занимал также должности органиста при церкви святого Фомы и капельмейстера при Paulinerkirche. Изданы его: "Deliciae harmonicae" (65 паван, аллеманд и пр., 5-голосные., 1657), 4—8- голосные духовные арии, диалоги и концерты (1662). Умер в Лейпциге 9 января 1679 года.

1651

Эренфрид Вальтер фон Чирнгауз (немецкое имя - Ehrenfried Walther von Tschirnhaus)

немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора.Родился в Кислингсвальде. Первоначальное образование Чирнгауз получил на родине, в Лузации, где род его принадлежал к старинному дворянству. По призванию и наклонности к математическим наукам приехал в 1668 г. в Лейден, для изучения математики и физики. Начавшаяся между Голландией и Францией война увлекла его на поле сражения. Он поступил волонтером в голландскую армию. По окончании войны он предался изучению науки, побывал в Англии, где познакомился с ученым секретарем Royal Society математиком Ольденбургом. Прибыв в 1675 г. в Париж, он, по рекомендации Ольденбурга, познакомился там с Лейбницем, которому сообщил о своем первом исследовании по алгебре. Позднее, в 1683 г., это исследование было напечатано в «Acta eruditorum», под заглавием: «Methodus auferendi omnes terminos intermedios ex data equatione», то есть метод удаления всех промежуточных членов из данного алгебраического уравнения. Предполагается, что дано алгебраическое уравнение n-ой степени с (n + 1) членами. При посредстве вспомогательного уравнения (n − 1)-й степени, заключавшем в себе другую неизвестную величину, составлялось из этих двух уравнений новое уравнение, состоявшее только из двух членов: n-ой степени введенной неизвестной величины и постоянного члена. Таким путем, чисто алгебраическим, автор полагал решить алгебраическое уравнение какой угодно степени. Применение этого метода к уравнениям 3-й и 4-й степени оказывалось удачным, но уже Лейбниц сомневался, чтобы таким образом можно было решить уравнение 5-й степени (см. теорема Абеля — Руффини). В сочинении под заглавием: «Medicus mentis seu tentamen genuina logicae, in qua disseritur de methodo detegendi incognitas veritates» (Амстердам 1687 и Лейпциг, 1695), посвященном логике и философии, автор рассматривает свойства кривых линий со многими фокусами, указывает способы вычерчивания этих кривых с помощью нитей и определяет направления касательных к этим прямым. Ему же принадлежат исследования над свойствами зажигательных кривых (катакаустических кривых), образуемых параллельными лучами, отраженными от сферических вогнутых зеркал и от зеркал, меридиональное сечение которых есть циклоида. Метод Чирнгауза в теории алгебраических уравнений и его исследования о каустических кривых были увенчаны французской академией, которая приняла его в число иностранных членов. После 1681 г. Чирнгауз долго жил в Саксонии, где, при поддержке со стороны курфюрста, основал три стеклянных завода, изготовлявшие оптические стекла невиданных до того времени размеров. Самое большое вогнутое зеркало (из меди), им устроенное, имело 3 лейпцигских локтя в диаметре и 2 фута фокусного расстояния. Изготовлением и применением чрезвычайно больших фокусирующих зеркал и линз удалось проводить новаторские физические и химические опыты; например, итальянские физики Аверани и Тарджиони во Флоренции впервые доказали горючесть алмаза в 1694 и 1695 гг. Чирнгауз был изобретателем европейского белого фарфора, однако после его смерти в Дрездене 11 октября 1708 года, лавры достались Иоганну Бёттгеру. В сочинении «Medicina mentis sive artis inveniendi praecepta generalia», вышедшем впервые в 1687 г., Чирнгауз желает дать ars inveniendi — искусство научного познания реальных вещей, а не только искусство сочетания слов. Основу всякого познания он видит, вместе с Декартом, в достоверности сознания, оправданной внутренним опытом, но внутренний опыт подтверждает еще и то, что некоторые состояния нам приятны, а другие нет, что мы кое-что можем понять, другое нет, наконец, что мы имеем восприятия и представления о внешних предметах. В этих фактах Ч. видит основу познания вообще, основу морали, основу рационального и эмпирического познания в частности. Задача науки состоит в выведении частного из общего; следовательно, метод ее — дедукция. Материал науки — понятия. Работа науки над понятиями выражается в трех актах: так как материал науки — понятия ума, а не перцепции воображения, то первый акт состоит в правильном определении, второй — в выводе из определений аксиом, третий — в переходе от соединения определений к теоремам. Полученную таким путем систему знания Чирнгауз называет физикой или наукой о мире. «Под физикой я не разумею ничего иного, как науку о мире, которая доказана a priori — точным математическим методом, и a posteriori — очевиднейшими опытами, убеждающими воображение». Теории индукции или опыта Чирнгауз не дал, но тем подробнее выяснил, что он разумеет под определением, аксиомой и теоремой. «Определение есть первое (основное) понятие вещи или первое, что понимается в вещи». Три особенности Чирнгауз отмечает в определении. Во-первых, определения зависят от нас; так, например, мы замечаем, что движение не может быть представлено без движущегося, движущееся — без протяжения; следовательно, протяжение есть то первое, ранее чего не может быть понято движение. Во-вторых, определение вещи заключает в себе и возникновение ее. Кто имеет правильное определение круга или смеха, тот в этом определении имеет и самую вещь. Эта мысль находится в полном соответствии с духом рационализма XVII в., отождествлявшего causa и ratio, причину и основание. В-третьих, правильное определение исключает всякое сомнение в достоверности определяемой вещи. Чиргауз дает довольно подробные указания относительно образования определений и от них переходит к аксиомам. Аксиомами он называет истины, выведенные из определений; вследствие этого вопрос о том, принадлежит ли известное положение к числу аксиом, зависит исключительно от определений, путем которых мы достигаем правильных понятий. Ежели мы образовали ряд правильных определений, то для развития знания мы должны сочетать их между собой; таким образом возникают теоремы. То, что ранее принималось за самостоятельный элемент (natura), может оказаться элементом зависимым — и наоборот, может случиться, что из такого соединения возникнет новый элемент, или новая возможность, или новая истина. Истины, полученные таким путем, Чирнгауз называет теоремами. Из приведенного ясно, что «Medicina mentis» принадлежит к числу тех сочинений, которые имеют в виду подробнее установить логику и методологию рационалистической философии. Литература: Чирнгауз // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнительные). — Санкт-Петербург: 1890—1907; Шаль, Мишель. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов. Том 1, глава 3, nараграфы 16-21. Москва, 1883.

1707

Джон Прингл (John Pringle)

знаменитый шотландский врач и физиолог, один из основоположников военной медицины. Родился в семье баронета в поселении Ститчел в графстве Роксбургшир на юго-востоке Шотландии, за несколько недель до создания Королевства Великой Британии. Учился Сент-Эндрюсском и Лейденском университетах, где в 1730 году получил диплом врача. Позже работал одновременно врачом и профессором этики в университете. В 1744—1748 гг работал главным врачом английской армии в Нидерландах, а до 1758 года — придворным королевским врачом, в это время написал книгу «Наблюдения над болезнями солдат в лагерях и гарнизонах» (англ. Observations on the Diseases of the Army in Camp and Garrison), позже вышедшую на нескольких языках, а в Великобритании неоднократно переиздававшуюся. В 1758 году стал членом Лондонского королевского общества, Президентом которого был в 1772—1778 гг. После смерти учёному в Вестминстерском аббатстве был установлен памятник. В XIX веке в честь Прингли назван род крестоцветных Pringlea, к которому принаджелит кергеленская капуста (сначала в 1776 году Принглеей назвали именно кергеленскую капусту). Прингли многие называют «отцом военной медицины», он одним из первых установил значение гнилостных процессов в возникновении болезней, глубоко изучил сыпной тиф, а также разработал систему санитарно-гигиенических мероприятий в госпиталях, казармах, походах, чем добился снижения числа жертв эпидемий среди военных. Большое место уделено и профилактике в боевых и походных условиях.

Умер в Лондоне 18 января 1782 года. Библиография: 1750, Observations on the Nature and Cure of Hospital and Jayl Fevers; 1750, Experiments on Septic and Antiseptic Substances; 1752, Observations on the Diseases of the Army in Camp and Garrison.

1727

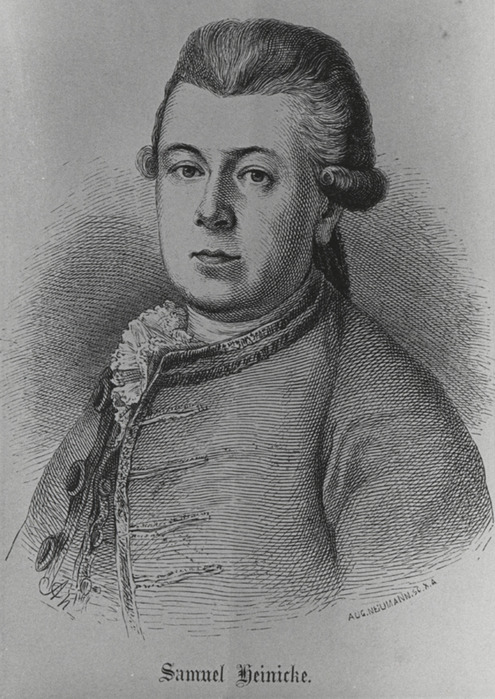

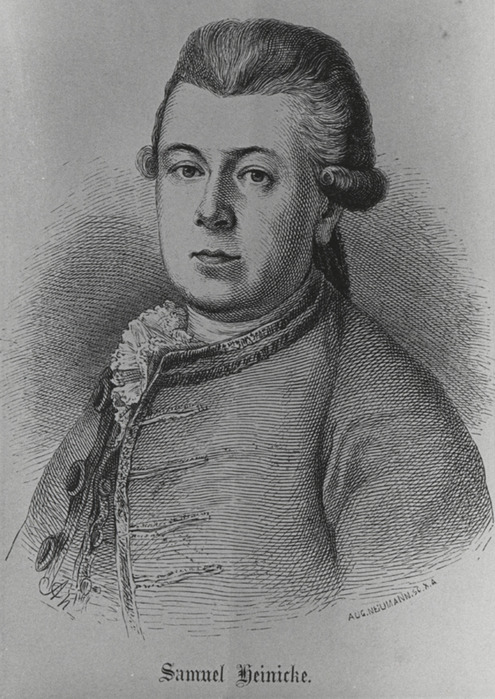

Самуил Гейнике (Samuel Heinicke)

немецкий сурдопедагог, один из основоположников устного (звукового) метода обучения глухонемых, оказавшего большое влияние на теорию и практику сурдопедагогики во многих странах. Он предложил так называемый звуковой метод обучения чтению. С помощью этого метода С.Гейнике стремился обучать детей чтению в короткие сроки. Свой опыт обучения слышащих детей и соответственные рекомендации он изложил в книге «Новая азбука и чтение». Существо его метода заключалось в том, чтобы обучать без чтения по слогам. Эта книга вскоре приобрела популярность и выдержала много изданий. Одновременно С.Гейнике практиковал обучение и глухих детей, что также создавало ему большую популярность не только в его родном местечке, но и за его пределами. Занятия С. Гейнике с глухими детьми вызывали подозрения со стороны духовенства и даже злобные нападки, обвинения в том, что учитель «посягает на права бога». Несмотря на это, он продолжал обучение глухих детей. В своей практике С.Гейнике использовал разработанную И.К.Амманом методику обучения речи. С.Гейнике удалось достигнуть хороших результатов в обучении глухих устной разговорной речи. На преследования его сурдопедагогической деятельности С. Гейнике отвечал тем, что устраивал публичные испытания знаний и умений своих глухих учеников. До открытия института глухих им было обучено пять детей. Результаты оказались настолько очевидны, что пастор местного прихода, непримиримый враг С.Гейнике, был вынужден допустить его учеников к конфирмации. Конфирмация глухих для того времени была явлением необычным. 14 апреля 1778 года в городе Лейпциге С.Гейнике открыл первый институт для глухих. В институте С.Гейнике было всего 15 воспитанников, обучение было платным. Свою главную задачу С.Гейнике видел в том, чтобы обучить глухих устной речи. Наряду с обучением устной речи он обучал детей умению считать, писать, а также заучивать церковные молитвы, для того чтобы подготовить их к конфирмации. Подготовке к конфирмации С.Гейнике придавал важное значение и использовал этот акт как одно из средств демонстрации успехов глухих учащихся и их приобщения в дальнейшем к общественной жизни. Им написаны "Наблюдения над немыми и человеческой речью" (1788). "Об образе мыслей глухонемого" (1780) и др. Скончался 30 апреля 1790 года.

1749

Йиржи Георг Прохазка (чешское имя - Jiří Procháska)

чешский физиолог, анатом, офтальмолог. Создатель учения о рефлекторной природе поведения. Предшественник Я.Пуркине. Родился в Ближковице у Моравских Будеёвиц. В 1776 г. окончил медицинский факультет Венского университета. Профессор Венского (1778—1780 и 1791—1818) и Пражского (1790—1791) университетов. Основатель научного медицинского общества в Праге (1784). Почётный член многих европейских обществ, в том числе Петербургской медико-хирургической академии. Умер в Вене 17 июля 1820 года. Изучал принципы деятельности НС. Отвергая витализм, развил новаторскую концепцию об обусловленности психических функций человека работой ЦНС, которая стала основой нейрофизиологии. В своей первой работе "Трактат о функциях нервной системы" (1794) обосновал эмпирически достоверное представление о рефлексе, как переходе (отражении) чувственных впечатлений от высших нервных центров к мышцам. Не ограничиваясь характеристикой рефлекса как закономерного нервномышечного акта, представил эту закономерность не как чисто физическую, а как психобиологическую. Материальным основанием рефлекса служит нервная сила (отнесенная Прохазкой к категории электрических явлений), при этом выполняемая им функция является психофизиологической. Эта функция заключается в том, чтобы, используя ощущения и движения, избегать вредных воздействий, стремясь искать и использовать полезные для выживания. В противовес идеалистическим воззрениям на душу, Прохазка доказывал, что душевными функциями следует считать способности, необходимые для самосохранения живых существ и их потомства, способности, реализуемые головным мозгом. Это положение было детально обосновано в завершающем труде Прохазки "Физиология или учение о природе человека" (1820), в котором давалось принципиально новое понимание физиологии: в предмет этой науки включалось естественно-научное объяснение не только физиологических, но и психических факторов жизнедеятельности. При этом отвергалось представление о субстанциональности сознания и все его явления переводились в план объективного, естественно-научного анализа, осью которого служила категория рефлекса. В указанном труде Прохазка, в отличие от своих предшественников, считавших рефлекторный акт принципом работы низших отделов нервной системы, утверждал, что весь организм, стало быть и головной мозг, служит субстратом отражения внешних впечатлений к двигательному аппарату, реализующему взаимодействие организма (в том числе — человеческого) со средой. Ощущения же и развивающиеся из них более сложные психические явления служат "компасом жизни" (термин Прохазки), т. е. ориентируют организм во внешнем окружении, обеспечивая адаптацию к ней. Открытую Декартом рефлекторную структуру поведения Прохазка обогатил рядом новых идей, предвосхитивших последующие открытия психофизиологов. К ним относятся: понятие о биологическом предназначении этой структуры (биология, а не механика), о зависимости ее усложнения от изменения характера взаимоотношений живых существ со средой (генетический подход, а не статический), о пригодности рефлекторного принципа для анализа всех уровней психической деятельности, а не только элементарных (монизм, а не дуализм), о детерминирующем влиянии чувствования (утверждение активного участия психики в саморегуляции поведения). В первой половине XIX века учебник Прохазки служил главным пособием по физиологии в русских медицинских школах, способствуя тем самым упрочению естественнонаучного объяснения психики в кругу русских врачей и натуралистов. Основные труды Прохазки в русском переводе: "Физиология или наука о естестве человеческом", Санкт-Петербург, 1822; "Трактат о функциях нервной системы", Ленинград, 1957. Литература: История психологии в лицах: персоналии. под общей редакцией Петровского А.В., редактор-составитель Карпенко Л.А., ПЕР СЭ, Москва, 2005

1755

Самюэль Христиан Фридрих Ганеман (немецкое имя - Christian Friedrich Samuel Hahnemann)

немецкий врач, основатель гомеопатии. Родился в Саксонии, в городе Мейссене. Отец его был искусный живописец на местном фарфоровом заводе и отличался старанием в работе и бережливостью. Первоначальное воспитание любознательного ребенка было исполнено его родителями. Отец учил его наблюдательности посредством рисунков и с самых ранних лет приучал к практическому опыту, развивая пытливость и самостоятельность суждения. Мать приняла на себя первоначальное школьное обучение. В 1767-1775 учился в школе латыни в Мейсене и в Санта Эфре. Медицинское образование получил в Лейпцигском университете, практиковать начал в Вене. Начало его врачебной карьеры было не совсем удачно, и Ганеман вскоре должен был поступить на частную службу (врачом, библиотекарем и пр.) Через несколько лет Ганеман поселился в Эрлангене, где в 1779 году получил степень доктора медицины; в это же время Ганеман начал высказывать свои разочарования современной медициной и раскрывать недостатки господствовавших теорий и практических приемов лечения, зачастую действительно не имевших тогда разумного объяснения. В 1790 г. Ганеман перевел с английского сочинение («Materia medica») Каллена, фармакологические объяснения которого привели его в сомнение; он немедленно же начал ряд опытов над изучением действия лекарств на здоровый человеческий организм. Опыты эти (первые с хинином над самим собой) привели его к убеждению, что лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых эти лекарства действуют специфически, и что малые дозы медикаментов действуют иначе, а иногда и значительно сильнее, чем большие. Установив теоретически «закон подобия» в действии лекарств и болезненных агентов и создав целое учение о «гомеопатическом» действии лекарств [Впервые изложенное им в медицинском журнале Гуфеланда в 1796 г.], Ганеман вновь принялся за практику. Полагают, что Ганеман эксплуатировал научные идеи Гунтера и, скрыв источник, откуда они заимствованы, выдал за свои. Таинственность и оригинальность нового метода лечения на этот раз привлекли пациентов, но все-таки Ганеману прочно обосноваться в каком-либо городе не удавалось; только в 1812 году, поселившись снова в Лейпциге, он, наконец, устроился при университете и открыл курс лекций о «рациональной медицине», как он сам назвал свое учение. Основы этого учения подробно изложены автором в сочинении «Organon», изданном в 1810 году и явившемся затем катехизисом гомеопатии. В Лейпциге Ганеман оставался до 1820 года, когда ему было королевским указом запрещено приготавливать самому лекарства для раздачи больным, и он переселился в Кетен, где практика его приняла обширные размеры. Вскоре явились у Ганемана и последователи и стали образовываться в разных концах Германии гомеопатические общества. Не довольствуясь приобретенной известностью в отечестве, Ганеман отправился для распространения своего учения во Францию, где оно постепенно прививалось; в 1830-х гг. Ганеман поселился в Париже. Скончался в Париже 2 июля 1843 года. Литература: Robert Jütte: Samuel Hahnemann, Begründer der Homöopathie. München 2005, dtv premium. ISBN 3-423-24447-X

1769

Жан Ланн (французское имя - Jean Lannes)

французский военный деятель, герцог де Монтебелло (с 15 июня 1808), маршал Франции (с 19 мая 1804), участник революционных и наполеоновских войн. 25 сентября 1808 награждён русским орденом Святого Андрея Первозванного. Легендарный полководец, быть может, лучший друг Наполеона. Император сказал о нем: «У Ланна мужество было сильнее разума; но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие; я нашёл его пигмеем, а потерял гигантом». В итальянской кампании 1796-97 он дважды спас Наполеону жизнь. Вот как его охарактеризовал один из крупнейших в мире наполеоноведов и франковедов А.З.Манфред: «Ланн был одним из самых выдающихся военачальников блестящей наполеоновской плеяды. Отважный, прямой, резкий, он заслужил почётное прозвище Роланда французской армии». И дальше: «в самостоятельном руководстве операциями обнаружил замечательные способности» (Манфред А.З. Страницы 137, 138). Без преувеличения можно сказать, что победы Наполеона в целом ряде важных сражений были обеспечены именно Ланном. Жан Ланн, ровесник Бонапарта, родился в семье конюха. Оставив работу ученика красильщика, он поступил на военную службу в батальон волонтёров в 1792 году. Мужество быстро сделало его знаменитым. Разжалованный по политическим причинам в 1795 году, в то время как он уже командовал бригадой, он вновь начал военную службу рядовым в следующем году, в ходе 1-й итальянской кампании 1796—1797. Под командованием генерала Бонапарта, который заметил его еще как батальонного офицера в бою при Дего 15 апреля 1796 года, Ланн быстро достиг чина бригадного генерала или полковника. 5 мая 1796 года Ланн показал свою храбрость в бою у Пьяченцы, когда во главе авангарда первым вступил на берег реки Треббия, контролируемый австрийцами. Ланн был среди тех, кто в сражении при Лоди увлёк солдат за собой, не обращая внимание на убийственный огонь вражеской артиллерии и, тем самым, способствовал выигрышу битвы Наполеоном. В бою при Бассано (8 сентября 1796) австрийцы не смогли устоять под напором наступления, которое возглавил полковник Ланн, ставший подлинным героем этого дня. В Египетском походе Бонапарта командовал дивизией. Успешно осуществил штурм Яффы 7 марта 1799 года, участвовал в неудачном штурме крепости Акра (8 мая 1799). Во 2-й итальянской кампании разбил австрийцев в бою при Шатильоне (Италия, 16 мая 1800 года). В сражении при Монтебелло (9 июня 1800) Ланн сумел продержаться до подхода подкреплений, после чего сам атаковал австрийцев и отбросил их к Тортоне, захватив 5 000 пленных. С 23 августа 1805 года командир 5-го корпуса Великой армии. Во время сражения при Ульме Ланн во главе сводно-гренадерской дивизии проявил инициативу и, придя на помощь И.Мюрату, добился крупного успеха при Вертингене. Отличился при Аустерлице и Шенграбене. Во время битвы при Йене (1806) корпус Ланна вынес главную тяжесть 1-го этапа сражения. Лично возглавил штыковую атаку 100-го пехотного полка. 26 декабря 1806 вступил в сражение с русскими войсками в бою при Пултуске на правом берегу Нарева. Ланн имел здесь кроме 2 собственных дивизий ещё одну дивизию из корпуса маршала Даву (всего около 25 тысяч человек против 35 000 тыс. и 40 пушек у русских под началом Беннигсена). С 5 мая 1807 года командир Резервного корпуса. В сражении при Гейльсберге (10 июня 1807) его атака, однако, не только оказалась неудачной, но и стоила возглавляемой им дивизии 2 284 чел. убитых и раненых. В то же время, Бонапарт несомненно обязан был Ланну победой в сражении под Фридландом (14 июня 1807). В этой битве 26 000 французов под командованием маршала Ланна удерживали позиции против 80 000 русских под командованием генерала Бенигсена до тех пор, пока на поле боя не подошёл сам Наполеон со свежими силами. 13 сентября 1807 года Ланн получил престижную должность генерал-полковника швейцарцев. В октябре 1808 года Ланн был направлен в Испанию, где также примерно отличился. 23 ноября 1808 года 30-тысячная армия маршала Ланна разгромила 45-тысчную испанскую армию генерала Кастаньоса в сражении при Туделе, а затем в течение 2-х месяцев вёл тяжелейшую осаду Сарагосы. Крепость сдалась лишь 21 февраля 1809 года. С 8 января 1809 года командир 3-го и 5-го корпусов Армии Испании. С апреля 1809 года командир 2-го корпуса Армии Германии. 23 апреля 1809 года взял штурмом упорно сопротивлявшийся город-крепость Регенсбург, обороняемый арьергардом эрцгерцога Карла (ок. 6 тыс. чел.), причём лично возглавил штурмующие части. В сражении при Эсслинге 22 мая 1809 года Ланн опрокинул австрийские войска, но затем был отрезан от главной армии и начал медленное отступление. Вечером 22 мая Наполеон передал ему командование армией у Эсслинга. Был смертельно ранен ядром — ему раздробило ногу. Главный хирург Ларрей ампутировал её, и в течение нескольких дней Ланну стало лучше, но затем у него началась гангрена, и он скончался. Тело Ланна было перевезено в Париж и погребено в Пантеоне. Последние его слова были обращены к Наполеону: «Живите и спасите армию!» …император держал его на руках когда ему ядром раздробило обе ноги, и во второй и последний раз в своей жизни Наполеон плакал. Е.В.Тарле «Наполеон». Литература: Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. Москва: Мысль, 1989. Страница138; Тарле Е.В. Наполеон. Москва Издание Академии наук СССР, 1956. Страница 214; Харботл Т. Битвы мировой истории. Словарь. М.: Внешсигма, 1993. Страницы 7, 29, 44, 169, 299, 303, 373, 457, 485; Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. Москва: Центрополиграф, 1999. Страницы 68, 78, 153, 157, 160, 184, 190, 351, 357-359, 394, 436.

1778

Уильям Хэзлит (William Hazlitt)

английский журналист, эссеист, теоретик романтизма, чья проза повлияла на стиль многих писателей, начиная с Д.Китса и кончая У.С.Моэмом. Родился в Мейдстоне (графство Кент), в семье священника-унитария. В 1783 Хэзлиты эмигрировали в Филадельфию, но вскоре переселились в Бостон. В 1787, вернувшись в Англию, семья обосновалась в Уэрне (графство Шропшир). В 1793–1795, обучаясь в колледже, приобрел прекрасное знание древних и современных языков, однако «обнаружил крайнее отвращение» к религиозной жизни и следующие три года посвятил изучению живописи и литературы. В 1798 Хэзлит нанес визит С.Т.Колриджу, через которого познакомился с У.Вордсвордом. Под их влиянием у него пробудился интерес к литературной деятельности. Однако Колридж и Вордсворд не были беспристрастны к его начинаниям, к тому же они не одобряли политические симпатии Хэзлита. К 1803 их отношения разладились, главным образом из-за «непомерного» восхищения Хэзлита Наполеоном. В поисках истинного призвания Хэзлит отправился в Париж изучать живопись и «копировать старых мастеров» в Лувре. Он до конца дней оставался горячим поклонником изобразительного искусства, хотя в скором времени обнаружил, что главные сферы его интересов – философия и литература. В 1805 появился Очерк о принципах человеческого действия (An Essay on the Principles of Human Action), в котором Хэзлит последовательно защищал «единство сознания», вопреки господствующему мнению о главенстве чувственного восприятия. Там же в зародыше содержалась эстетическая теория симпатии, согласно которой произведение искусства должно представлять собой равновесие внутреннего и внешнего восприятия, лишенное «необычности» и «неестественности». Годы становления Хэзлита как профессионального литератора приходятся на 1806–1812. В 1812 сотрудником «Морнинг кроникл» («Morning Chronicle») он начал карьеру самого плодовитого критика своего времени: вскоре он уже писал для журналов «Чампион» («Champion») и «Экземинер» («Examiner»), издателем которого был Дж.Ли Хант. В 1814 Хэзлит стал печататься в «Эдинбургском обозрении» («Edinburgh Review»). В 1817 Хэзлит опубликовал свою первую большую книгу Круглый стол (The Round Table), которая сразу же привлекла всеобщее внимание благодаря смелому, язвительному стилю и широкой образованности автора. В нее вошли эссе, прежде печатавшиеся в журналах и газетах. В том же году вышла его книга Персонажи шекспировских пьес (Characters of Shakespeare's Plays), упрочившая за ним славу второго после Колриджа знатока Шекспира. За ней последовал глубокий анализ драматических произведений в Лекциях об английской драме елизаветинской эпохи (Dramatic Literature of the Age of Elizabeth, 1820) и тонкое исследование романа в Лекциях об английских комических писателях (Lectures on the English Comic Writers, 1819), которые наряду с Лекциями об английских поэтах (Lectures on the English Poets, 1818) вызвали грубые личные нападки в «Блэквудз мэгэзин» («Blackwood's Magazine») и «Куотерли ривью» («Quarterly Review»). Об эклектических вкусах Хэзлита можно судить по его наиболее известной книге Застольные беседы (Table Talk, 1821–1822), где собраны эссе на самые разные темы: театр, изобразительное искусство, спорт, философия, путешествия и литература. В 1820 Хэзлит безнадежно влюбился в дочь своего домохозяина Сару Уолкер. Свои жестокие страдания и обман возлюбленной он описал в книге Liber Amoris (лат. – Книга любви, 1823). В 1825 появилось его лучшее произведение Дух времени (The Spirit of the Age), в котором содержалась критика Байрона, Колриджа, Годвина, Скотта, Вордсворда и Лэма. Последние годы Хэзлит посвятил монументальному четырехтомному труду Жизнь Наполеона Бонапарта (Life of Napoleon Buonaparte). Книга не пользовалась успехом, хотя сам Хэзлит считал ее главным своим произведением. Хэзлит обладал разносторонними знаниями и изысканным стилем. Живя в эпоху политических и литературных споров, он одинаково легко пользовался эпиграммой, инвективой и иронией. Он мастер свободного по форме эссе. Умер в Лондоне 18 сентября 1830 года.

1783

Гортензия Богарне (французское имя - Hortense de Beauharnais, урождённая - Гортензия Евгения Сесилия де Богарне, Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais)

королева Голландии в 1807-1810 гг., герцогиня де Сен-Лес с 1810 г., композитор, мемуаристка. Родилась в Париже. Дочь Жозефины и Александра Богарне, падчерица Наполеона I, жена Луи Бонапарта, мать Наполеона III. В детстве пережила Великую французскую революцию, воспитывалась в одном пансионе вместе с Каролиной Бонапарт. Умная и красивая девушка, Гортензия пользовалась большим расположением Наполеона. В 1802 гг. по его настоянию вышла замуж за Луи Бонапарта. С обеих сторон это был нежеланный брак и, как следствие, молодые жили несчастливо. Слух о том, что Гортензия была любовницей отчима и ее первенец, родившийся в 1802 г., на самом деле сын Наполеона, отравил все существование Луи. Он мучил жену безобразными сценами ревности, а желание Наполеона усыновить племянника лишь усугубило его подозрения. В браке с Луи Гортензия родила трех сыновей, но первенец прожил недолго — до 1807 г. В 1806 г. Луи и Гортензия были возведены на голландский престол. Насколько это было в его силах, Луи пытался отстаивать перед Наполеоном интересы своих подданных. В свою очередь вокруг Гортензии стали группироваться голландские франкофилы. Впрочем, сама Гортензия не стремилась играть политическую роль. Плохие отношения с мужем заставляли ее под любым удобным предлогом держаться подальше от Гааги. Нарушение голландцами режима «континентальной блокады» привело в 1810 г. к оккупации страны французскими войсками. В знак протеста Луи отрекся от престола. Тогда Наполеон формально присоединил территорию Голландии к Франции. После отречения супруги уже не жили вместе. Луи путешествовал по Европе, большей частью времени лечился на курортах Германии, Богемии и Австрии. Гортензия жила в Париже, где и пережила крушение империи. Король Людовик ХVIII Бурбон утвердил за Гортензией титул герцогини Сен-Ле и пожаловал 400 тысяч франков. Тем не менее, она с восторгом приветствовала Наполеона во время Ста дней, за что при второй реставрации Бурбонов была изгнана из Франции. Одно время Гортензия жила в Аугсбурге, затем в Италии, а в 1817 г. обосновалась в швейцарском кантоне Тургау, в местечке Арененберг. Гортензия была блестяще образована и музыкально одарена. Она положила на музыку и сочинила многие песни, которые пользовались устойчивой популярностью в XIX в. Ее песня «Раrtаnt Роur lа Sуriе» во времена Второй империи была французским национальным гимном. В 1833 г. были опубликованы мемуары Гортензии. . Благодаря заступничеству матери и брата, зятя короля Баварии, она располагала состоянием в 3 миллиона франков, которое обеспечивало ей постоянный доход. Умерла в Тургау, Швейцария 5 октября 1837 года.

1794

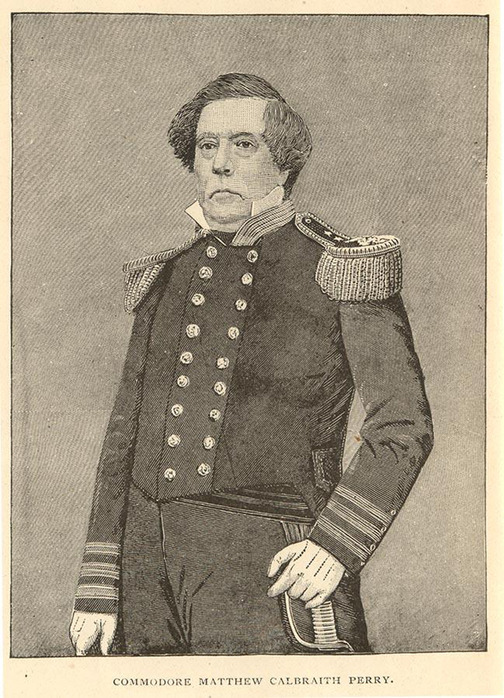

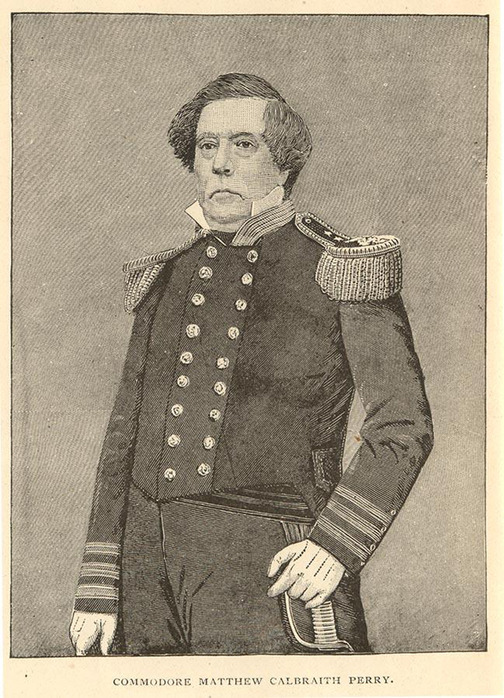

Мэтью Колбрайт Перри (Matthew Calbraith Perry)

военно-морской деятель США, коммодор (1841). Родился в Саут-Кингстоне. Участвовал в войнах США с Великобританией (1812—1814) и Мексикой (1846—18948). В 1852 был послан во главе эскадры в Японию с целью заставить её правительство, придерживавшееся политики изоляции от внешнего мира, установить торговые и дипломатические отношения с США. Вынудил японское правительство под угрозой военных действий подписать договор 1854, открывший для американских судов порты Хакодате и Симода и положивший начало кабальным договорам США и европейских держав с Японией (Ансэйские договоры). П. был автором обширных планов американской экспансии на Дальнем Востоке; сделал ряд попыток захватить острова Бонин, Рюкю, Тайвань. Умер в Нью-Йорк 4 марта 1858 года. Литература: Петров Д.В., Колониальная экспансия США в Японии в середине XIX в., Москва, 1955; Griffis W. E., Matthew Calbraith Perry, a typical American naval officer, Boston, 1887.

1808

Огюст Жозеф Франкомм (Франшомм, Franchomme)

французский виолончелист. Родился в Лилле. Сначала учился в местной, затем - в Парижской консерватории. Ученик Ж.А.Левассера. Профессор Парижской консерватории. Автор вариаций и других пьес для виолончели. Играл в разных оркестрах, в том числе в первом составе Оркестра концертного общества столичной консерватории. Совместно с Ж.-Д.Аларом (Jean-Delphin Alard), педагогом Сарасате, стал одним из создателей квартета Алар. По тем временам, квартет, в котором играли только профессиональные музыканты, был редким явлением. Приятель Ф.Мендельсона и Ф.Шопена, Франкомм считался одним из известнейших виолончелистов своего времени. И это несмотря на практически оседлый образ жизни - только однажды он покинул Париж, съездив в Англию (1856). С 1846 - профессор Парижской консерватории. У него учились: Ж.Дельсар (Jules Delsart), Л.Хегьеши (Louis Hegyesi), Э.Жилле (Ernest Gillet), И.Рабо (Hippolyte Rabaud), отец композитора и дирижёра Анри Рабо (Henri Rabaud) и др. Для Франкомма написана единственная виолончельная соната Алькана, ему же посвящена Соната ор. 65 Шопена. В русскоязычной Википедии сообщается, что Франкомм был одним из тех, кто нёс гроб на похоронах Шопена. Авторские сочинения музыканта, а их около 55, написаны, в основном, для виолончели - концерт (ор. 33), вариации, фантазии, каприсы, романсы, этюды. Франкомму принадлежали два инструмента, изготовленных Антонио Страдивари. Первый назывался Duport Stradivarius (по имени одного из прежних владельцев, Ж.-П.Дюпора - Jean-Pierre Duport) и был немного повреждён самим Наполеоном в 1812 (поцарапан). Франкомм купил его в 1843 (за двадцать две тысячи франков! По тем временам сумма стала особым рекордом). Кстати, в 1974-2007 на виолончели играл её предпоследний обладатель М.Ростропович. Для тех, кому интересно знать нынешнюю стоимость инструмента, сообщаю - после смерти М.Ростроповича Японский Музыкальный Фонд выложил за виолончель сумму в двадцать миллионов долларов (20 000 000 USD). Второй инструмент - De Munck Stradivarius, также названный по имени одного из владельцев Э. де Мунка (Ernest de Munck). В 1884 Огюст Франкомм получил Орден Почётного Легиона. Умер 21 января 1884 года.

1810

Бенджамин Генри Дэй

американский журналист, основатель газеты «Нью-Йорк Сан».

1817

Константин Сергеевич Аксаков

русский публицист, критик, поэт, историк, языковед, один из идеологов славянофильства. Сын С.Т.Аксакова, брат И.С.Аксакова. Родился в селе Ново-Аксаково Бугурусланского уезда Оренбургской губ. Детские годы провел в отцовских имениях (в том числе в селе Надёжино). С 1826 жил в Москве, в 1832–1935 учился на словесном отделении Московского университета (готовился к нему в пансионате М.П.Погодина). Входил в кружок Н.В.Станкевича; в московских салонах сблизился с Н.В.Гоголем, М.С.Щепкиным, А.С.Хомяковым. Образ патриархальной, «общинной» Руси, сакральный характер исторического бытия России и Москва как ее символ отразились в статье Аксакова Семисотлетие Москвы (1846), стихотворении Москве, драме Освобождение Москвы в 1612, (1848; запрещена после первой постановки Малым театром 14 декабря 1850). Выступал в Московском литературном и ученом сборнике (1846–1847), Московском сборнике (1852), в журналах «Москвитянин» (привлечен как поэт В.Г.Белинским), «Русская беседа». С 1857 негласный редактор газеты «Молва», не раз эпатировавший своими выступлениями в ней московскую дворянскую публику (в том числе статьей Публика – народ. Опыт синонимов, где Аксаков так отозвался о полуобразованном, по его мнению, дворянстве: «В публике грязь в золоте, в народе золото в грязи»). Автор двух повестей в русле поэтики Э.Т.А.Гофмана (в том числе Вальтер Эйзенберг. (Жизнь в мечте), Краткого исторического очерка земских соборов, статей о русских былинах, Мертвых душах Н.В.Гоголя, произведениях И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского и др. (при этом выступал против «петербургской литературы» и особенно натуральной школы, назвав ее «раздольем посредственности»). Из поэтических произведений Аксакова, культивирующих устойчивые романтические мотивы «природы» и «святой поэзии», широкую известность приобрело стихотворение Мой Марихен так уж мал, текст которого (с изменениями) положен на музыку П.И.Чайковским (Детская песенка. Мой Лизочек). Известны переводы Аксакова (в том числе из И.В.Гёте, Ф.Шиллера, А.Мицкевича), несколько драматургических опытов (в том числе пародия Олег под Константинополем, 1834–1839, отд. изд. 1858), публицистические обзоры русской литературы, в том числе современной, а также статьи О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (1852), Еще несколько слов о русском воззрении (1856), записка царю Александру II О внутреннем состоянии России (1855, опубл. 1881), труды по русской грамматике. Основной вклад Аксакова в славянофильское учение – его общественно-политическая теория и система эстетических взглядов. Общественно-исторические воззрения вполне определенно сформулированы в 1848 в статье Голос из Москвы, написанной под впечатлением революционных событий в Европе. Осуждая революцию и признавая ее «совершенную чуждость» России, Аксаков видел в европейских бурях следствие своего рода политизации общественной жизни Запада, «обоготворения правительства», концентрации общественных интересов и внимания преимущественно на сфере политики и власти. Православная же Россия, доказывал Аксаков, никогда не обоготворяла правительство и даже смотрела на политическую власть как на «дело второстепенное». Политические и государственные отношения вообще, по Аксакову, имеют для русского народа второстепенное значение, так как в силу исторической традиции и особенностей национального характера его подлинные интересы лежат всецело в области духовно-религиозной. Этой «негосударственности» народа может гармонично соответствовать только одна форма власти – православная самодержавная монархия. Соответствующие идеи Аксаков развивал в адресованной Александру II записке О внутреннем состоянии России (1855). Отстаивая идеал монархической государственности, Аксаков в то же время резко критиковал общественно-политическую ситуацию в самодержавной России, писал о «внутренних язвах» российской жизни – крепостном праве и коррупции чиновников, осуждал «иго государства над землею», начало которому было положено, по его мнению, при Петре I. Обосновывая свое понимание своеобразия русской истории, Аксаков обращался к исследованию литературно-исторических памятников, национального фольклора, высказывал идею об отсутствии у древних славян развитого родового строя и решающей роли в их жизни семейно-общинных отношений, писал о преимущественно мирном развитии русской государственности, критиковал петровские реформы за то, что они прервали органическое развитие русского общества и нарушили вековую традицию взаимоотношений земли (народа) и власти (государства). Важный элемент славянофильского учения – концепция «земли» и «государства» играла существенную роль в славянофильской критике Запада, служила обоснованием особого исторического пути русского народа, предпочитающего, по Аксакову, «путь внутренней правды» (христианско-нравственное устройство общественной жизни, воплощенное в крестьянской общине) – «внешней правде» (политическо-правовая организация общества западного типа). Аксаков был активным сторонником отмены крепостного права и стремился вывести необходимость реформы из общих принципов своей теории. Так, с концепцией «негосударственности» связана его идея неотъемлемых, суверенных народных прав (слова, мнения, печати), которые он считал правами неполитическими и соответственно не подлежащими юрисдикции государства: «Государству – неограниченное право действия и закона, земле – полное право мнения и слова». В будущем гражданском устройстве России, считал Аксаков, формой сотрудничества государства и народа должны стать земские соборы, на которых будут представлены все сословия. В то же время возможность конституционных ограничений самодержавия им решительно отвергалась: конституция – «осуществленная ложь и лицемерие», республика – «самая вредная правительственная форма». Существенная часть творческого наследия Аксакова посвящена русской литературе. Отвергая в равной мере и концепцию «чистого искусства», и «натурализм» (натуральную школу), он признавал «народность» основным критерием оценки художественного творчества. Аксаков надеялся, что современная литература, пришедшая на смену традиционному народному творчеству, в конце концов уступит место новому «синтетическому» искусству. В знаменитой гоголевской поэме он увидел прообраз такого искусства, настаивая на том, что «эпическое содержание равно пронизывает и Мертвые души, и древние поэмы Гомера. Умер на острове Занте (Греция) 19 декабря 1860 года.

1817

Варвара Николаевна Асенкова

русская актриса. Родилась в Петербурге. Дочь актрисы А.Е.Асенковой. В 1835-41 играла в Александрийском театре (Петербург). Обладая необычайно разносторонним талантом, выступала в водевиле, комедии, мелодраме, современной социально-бытовой драме и трагедии. Исполнение ролей мальчиков и девушек, переодевающихся в мужское платье, - юнкер Лелев, Габриэль (водевили "Гусарская стоянка" Орлова, "Девушка-гусар" Ф.А.Кони), Керубино ("Женитьба Фигаро" Бомарше) и др. - прославило Асенкову как одну из лучших травести мировой сцены. Игра Асенковой в трагедии поражала простотой, цельностью мысли, силой лирического чувства. Среди ролей Асенковой: Марья Антоновна ("Ревизор" Гоголя), Софья, Наталья Дмитриевна ("Горе от ума" Грибоедова), Наташа (дочь мельника - "Русалка" Пушкина), Офелия, Корделия ("Гамлет", "Король Лир" Шекспира), Эсмеральда (в инсценировке романа Гюго "Собор Парижской богоматери"). Образ Асенковой широко отражён в литературе, в частности - в лирике Н.А.Некрасова. Умерла в Петербурге 19 апреля 1841 года. Литература: Каратыгин П., В.Н.Асенкова, «Русская старина», 1880, октябрь; Сушков Д., В.Н.Асенкова, «Репертуар русского театра», 1841, том 1, книга 5; Брянский А.М., В.Н.Асенкова, Ленинград, 1947; Родина Т., В.Н.Асенкова, Москва, 1952.

1822

Иван Семенович Унковский

адмирал, кругосветный мореплаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива Петра Великого. Родился в Калужской губернии, в семье морского офицера. После окончания Морского кадетского корпуса служил на Черноморском флоте, плавал в Черном, Эгейском и Средиземном морях. В 1852-1854 гг., командуя фрегатом "Паллада" в составе дипломатической миссии вице-адмирала Е.В. Путятина перешел из Кронштадта на Дальний Восток, участвовал в описи восточного побережья Кореи, залива Посьета и островов Римского-Корсакова. В 1857-1860 гг., командуя фрегатом "Аскольд", вновь посетил моря Дальнего Востока, состоял начальником штаба эскадры у берегов Японии. По возвращении в Европу, служил в свите Его Императорского Величества, исполнял должность военного и гражданского губернатора Ярославской губернии. Унковский имел звание почетного гражданина городов Мологи, Ярославля и Рыбинска. Его именем названы камни и светящийся знак в проливе Аскольд. Скончался 11 августа 1886 года.

1825

Иван Васильевич Чернов

член Оренбургской ученой архивной комиссии, автор мемуарных «Записок» о деятельности оренбургских военных губернаторов. Родился в Оренбурге. И.В.Чернов из старинной казачьей семьи. Род Черновых происходил от самарских городовых казаков-дворян, занесенных впоследствии в дворянскую родословную книгу Оренбургской губернии. Его прапрадед - Никифор Чернов - упоминается в документах тайного советника Наумова, руководившего в начале 30-х гг. XVIII в. постройкой Закамской оборонительной линии. Прадед Ивана Васильевича - Михаил Никифорович -как и большая часть самарских и алексеевских казаков, в 1743 - 1744 гг. был переведен на службу в Оренбург. Его дед - Степан Михайлович - служил секретарем в Войсковой канцелярии. Отец Ивана Васильевича, сотник Оренбургского казачьего войска Василий Степанович Чернов, проходил службу в доблестном 3-ем Оренбургском полку до возвращения полка на войсковую территорию с западной границы. Мать, Авдотья Петровна Камбулина, дочь хорунжего Оренбургского казачьего войска, умерла в 1831 г. Во второй раз отец женился на Авдотье Петровне Федуриной. В семье было шестеро детей: три мальчика от первого брака и две дочери и сын, родившиеся во втором браке. Воспитание детей в семье велось в строгом религиозном православном духе: все дети должны были посещать церковь и соблюдать посты, что оказало большое влияние на нравственное становление личности И.В.Чернова. С 1833 г. он стал учиться в приходском училище в Оренбурге. По воспоминаниям самого Ивана Васильевича, осенью того же года "имел счастье видеть в стенах этого заведения великого поэта Пушкина, приезжавшего в Оренбург для собирания материалов о Пугачевском бунте". После окончания курса учебы в приходском училище он поступил в уездное училище, которое окончил в 1839 г. Любимыми предметами юного Ивана были русский язык и история. Так как молодому казаку до зачисления на строевую службу оставалось еще четыре года, его отец по протекции друзей определил Ивана на работу в канцелярию командующего Башкиро-мещеряцким войском. Канцелярия помещалась в зданиях Караван-сарая. Эту службу он исправлял добросовестно и 6 декабря 1841 г. был произведен приказом по Оренбургскому отдельному корпусу в чин урядника. В апреле 1843 г. урядник Чернов был назначен помощником адъютанта командующего Башкиро-мещеряцким войском в сформированном из башкир отряде для усмирения волнений среди крестьян Челябинского уезда. В этом походе он пробыл до 9 мая 1843 г., грамотно исполняя поручения своих начальников. Уже в марте 1844 г. И.В.Чернов произведен в первый офицерский чин казачьих войск - чин хорунжего, в то время как его сверстники еще только готовились в станицах к строевой службе, что свидетельствовало об очень быстром карьерном продвижении. В канцелярии командующего Башкиро-мещеряцким войском хорунжий Чернов прослужил в должности столоначальника до октября 1847 г. Затем, учитывая его способности, Ивана Васильевича перевели на такую же должность в канцелярию Оренбургского военного губернатора, где ему пришлось до 1861 г. управлять отделением иррегулярных войск. За эти годы он дослужился до чина подполковника и был награжден орденом святого Станислава 2-й степени. Осознавая недостаточность полученных им знаний, Иван Васильевич начал серьезно заниматься своим самообразованием. С помощью старшего брата, окончившего Оренбургское Неплюевское военное училище, он проходит курс дисциплин кадетского корпуса, самостоятельно изучает французский язык, серьезно знакомится с военным и гражданским законодательством. В дальнейшем его служба отличалась разносторонностью. Он был попечителем 1,2 и 3-го башкирских кантонов и начальником 1-го кантона вплоть до ликвидации в 1865 г. Башкирского войска. В октябре 1861 г. по приглашению генерал-адъютанта Безака он принимает участие в работе комиссии под председательством генерал-губернатора "по устройству киргиз, кочующих в Новолинейном районе" Оренбургского казачьего войска, в ноябре 1865 г. - член комиссии по вопросу о земельных правах башкир и о наделении их землей; в 1867 г. работает в комиссии по вопросам развития частной золотопромышленности в Оренбургской губернии. С 1865 г. И.В.Чернов был членом губернского присутствия по крестьянским, а затем и по городским делам. В 1866 г. его избирают депутатом Оренбургского дворянского собрания. Все эти факты свидетельствуют о том деловом авторитете, который имел Чернов в среде высших чинов и общественности Оренбургского края. За этот период службы он получил чин полковника и был награжден орденами святого Владимира 4-й и 3-й степеней 10 мая 1874 г. Иван Васильевич вышел в отставку в чине генерал-майора и с правом ношения мундира. Теперь он отдает все свои силы служению на общественном поприще. В 1883 г. Чернов исполнял должность предводителя дворянства, в этом качестве присутствовал в составе депутации от оренбургского дворянства на коронации императора Александра III и подносил "хлеб-соль" от дворян губернии. Как свидетельствовал С.Н.Севастьянов: Государь, милостиво приняв "подносимую" хлеб-соль, соизволил ответить: "Благодарите от меня дворян", а затем спросил Чернова: "Вы казак Уральского войска?", на что тот ответил: "Да, точно казак, но не Уральского, а Оренбургского войска". В своих воспоминаниях он подробно описал свое пребывание в Москве во время этих торжеств. За участие в коронации И. В. Чернов был удостоен ордена святого Станислава 1-й степени, впоследствии награжден орденом святой Анны 1-й степени. В должности Оренбургского губернского предводителя дворянства он оставался до 18 июля 1891 г. - дня увольнения в отставку по состоянию здоровья. Находясь в отставке от служебных дел, Иван Васильевич приступает к самому важному делу своей жизни, благодаря которому он получит литературную и научную известность: составление биографических сведений о губернаторах Оренбургского края. На основании архивных и других источников, рассказов современников и личных воспоминаний он создает свои "Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова", опубликованные в 18-м выпуске Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии в 1907 г. Одним из первых он попытался осветить деятельность исторических личностей, внесших важнейший вклад в развитие многих сфер жизни Оренбургской губернии. Благодаря его литературным изысканиям оренбуржцы были ознакомлены с главными деяниями "наиболее памятных в народе" губернаторов: И.И.Неплюева, О.А.Игельстрома, Н.Н.Бахметева, Г.С.Волконского, П.К.Эссена, П.П.Сухтелена, В.А.Перовского, В.А.Обручева, А.А.Катенина, А.П.Безака, Н.А.Крыжановского. При описании их деятельности Чернов раскрыл многие важнейшие исторические события, происходившие в крае в XVIII - XIX вв., осветил некоторые стороны жизни оренбургского и уральского казачества, культуры и быта башкир и мещеряков. Сделал попытку анализа экономических и других хозяйственных мер, проведенных в губернии в течение столетия, рассмотрел некоторые аспекты нравственного и религиозного воспитания. Его "Записки", несмотря на "субъективную окраску в оценке лиц и событий", до сих пор являются одним из важных источников для изучения истории Оренбургского края. Современники И.В.Чернова считали его "живой летописью" Оренбуржья. В 1899 г. он становится активным членом Оренбургской ученой архивной комиссии. В последние годы жизни воспитанный в религиозном духе Иван Васильевич целиком отдает себя благотворительной деятельности. Он пожертвовал свои средства на украшение бедных церквей в казачьих поселках Кассель, Требия (ныне Челябинская область), а также на казачий Георгиевский войсковой собор (5000 руб.) и Никольскую церковь в Оренбурге (3000 руб.), на кафедральный собор (1000 руб.), в православное Палестинское общество (500 руб.). Еще при жизни он учредил две стипендии в Оренбургском институте императора Николая I для дочерей дворян Оренбургской губернии и Оренбургского казачьего войска, пожертвовав для этого 14500 руб. Кроме того, И.В.Чернов оставил 4500 руб. для стипендий ученицам Оренбургской женской гимназии из семей беднейших офицеров и чиновников Оренбургского казачьего войска. Согласно его последней воле было передано 500 руб. на учреждение общественной библиотеки в поселке Чернореченском Павловской станицы (ныне Оренбургская область), к которой он принадлежал как представитель казачьего сословия. Много лет Чернов был церковным старостой в церкви святого Петра и Павла в Оренбурге. За свою благотворительную и религиозную деятельность он получил архипастырское благословение. Иван Васильевич Чернов скончался в Оренбурге 15 октября 1902 года, достойно прожив свою жизнь патриота Отечества и Оренбургского края. Похоронен в ограде женского монастыря. Сочинения: Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова //Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Выпуск 18. Оренбург, 1907.

1827

Льюис Уоллес

писатель. Достиг успеха в каждой ипостаси, но славу ему принес роман «Бен-Гур» благодаря экранизации 1959 года.

1829

Уильям Бут

английский проповедник, основатель и первый генерал Армии спасения — благотворительной организации, получившей широкое распространение во всем мире. С детских лет Бут запечатлел в душе горе и нищету, царившие в трущобах больших городов. Став христианским проповедником, он пришел в беднейшие кварталы Лондона не только с проповедью Евангелия и организацией реальной помощи едой и одеждой. Страсть, при помощи которой У.Бут достигал сердец неспасенных людей, очень заразительна. В течении жизни Генерал пропутешествовал в евангелизационных поездках около 5000000 миль, проповедовал более 60000 раз. И даже, будучи совсем старым, он не успокаивался. В 1878 году Уильям Бут ясно и убедительно излагает Доктрины Армии Спасения. Кроме того, были утверждены 11 принципов образа жизни солдата Армии Спасения, включающие отказ от крепких напитков, курения и употребления наркотиков. Особое внимание было также уделено распространению учения Армии в других странах мира. Скончался 20 августа 1912 года.

1829

Иоганн Янсен

немецкий историк католического направления. С 1860 г. - священник. По политическим позициям был близок к католической партии "Центра". Его главный труд "История немецкого народа с конца средневековья" (тома 1-8, 1896-1894) охватывает период с середины ХV в. до начала 30-летней войны 1618-1648 гг. Он характеризует лютеранство как единственный источник всех радикальных и революционных движений ХVI в. Тенденциозность проявилась в его усилиях подчеркнуть значение "великогерманской" имперской идеи, традиций политики Габсбургов и роли папства в борьбе с революционным движением в Германии.

1838

Фрэнк Стивен Болдуин (Frank Stephen Baldwin)

американский изобретатель арифмометра и калькулятора. Родился в Нью-Хартфорд, штат Коннектикут. В 1873 году создал машину под названием «арифмометр», патент был выдан 28 июля 1874 года. Умер в частной больнице в Morristown, Нью-Джерси после операции 8 Апреля 1925 года.

401

Феодосий II

византийский император; сын и соправитель Аркадия в ранге августа (с 402), правил с 408 г. Сын Аркадия и Евдоксии не был государственным человеком, но его многолетнее правление отмечено значительными свершениями, важными для последующей истории Византии. В эти годы был основан столичный университет и составлен Свод законов в 16 книгах (действовавший также в Риме) – памятники культурного подъема первой половины V в. Трудами его сановников, префекта претория Анфимия и префекта города Кира, были возведены стены Константинополя, на многие столетия неприступные для врагов и сохранившиеся до сих пор. И стены и Свод носят имя Феодосия, реальное участие которого в этих предприятиях было крайне незначительным. О любимом его занятии – переписывании книг – можно судить по прозвищу «каллиграф», данному современниками. Вся жизнь Феодосия II прошла во дворце, в окружении двух женщин, оказавших на него огромное влияние, а через него и на жизнь всего государства. На долю старшей сестры Феодосия, Пульхерии, с юных лет выпало заботиться о малолетнем императоре, рано оставшемся сиротой. Приняв в 16 лет титул августы (414), властная и хорошо образованная Пульхерия много лет фактически управляла государством. Она пережила своего брата на 3 года, решив вопрос о его преемнике. Сама Пульхерия смолоду дала обет девственности, и при ней императорский двор нравами более напоминал монастырь. Императрица Евдокия, дочь афинского философа, имела «способность прекрасно говорить и благолепную наружность», была великолепно образована и обладала литературным талантом. Последние 20 лет жизни она провела в Иерусалиме, куда ранее совершила паломничество. Там прославилась благотворительностью и собиранием святых реликвий Палестины: христианская традиция приписывает ей отыскание и посылку в Константинополь Ризы Богоматери, а также иконы Богоматери Одигитрии, писанной святым Лукой. В отличие от своего отца Феодосий весьма живо интересовался церковными вопросами, но в решениях был непоследователен и легко поддавался чужому влиянию. В 428 г. возвел на патриарший престол Константинополя Нестория, будущего ересиарха, осужденного Эфесским собором (431). В 449 г. при его попустительстве состоялся II Эфесский собор, прозванный «разбойничьим» за осуждение православных иерархов Константинополя. В правление Феодосия империя отразила нападение персидского шаха Варахрана V (420-422), но наибольшую опасность для нее представляли гунны. Безуспешная борьба с ними свелась в конце концов к выплате дани, постоянный рост которой позволяет судить как о богатстве империи, так и о ее военной немощи. По договору 430 г. империя покупала мир за 350 фунтов золота в год (25 тысяч солидов), но уже через пять лет гунны потребовали вдвое больше, а в 443 г. правительство обязалось платить варварам 2100 фунтов в год (150 тысяч солидов). Большую часть своего царствования Феодосий управлял Римской империей вместе с равеннским императором Валентинианом III, своим двоюродным братом и западным соправителем. Отношения между ними оставались дружественными, без попыток вмешательства в дела друг друга.

1270

Хокон V (Хакон) Магнуссон (норвежское имя - Håkon Magnusson)

норвежский король с 1299 по 1319 годы, сын Магнуса VI и Ингеборги Датской. Во времена правления Хокона V столицей Норвегии стал город Осло. Он построил в новой столице крепость Акерсхус, в которой был впоследствии погребен. Во внутренней политике Хокон энергично и успешно ограничивал полномочия магнатов, увеличивая при этом власть короля. Во внешней политике он успешно воевал против Дании, но в Норвегия году заключил мир, положивший конец череде норвежско-датских войн. Как и старший брат Эйрик, Хокон не имел сыновей, и ему унаследовал внук Магнус, рождённый от дочери Ингеборги и шведского принца Эрика Магнуссона. Таким образом, Хокон стал последним норвежским королём из династии Харальда Прекрасноволосого и последним правителем самостоятельной Норвегии вплоть до XX века. Законнорождённых потомков мужского пола он не оставил, а его единственная дочь вышла замуж за брата шведского короля, Эрика герцога Сёдерманландского. Умер 8 мая 1319 года.

1512

Яков V (Джеймс V; James V)

король Шотландии (1513–1542). Родился в Линлитгоу. Сын Якова IV и Маргариты, дочери английского короля Генриха VII. В 1513, после смерти отца в битве на поле Флодден, наследовал трон при регентше-матери. В 1525–1528 Яков был пленником Арчибальда Дугласа, графа Ангуса, однако в 1528 взял власть в стране в свои руки. В области религии Яков выступил поборником католицизма и развернул преследование протестантов, что оттолкнуло от него многих видных деятелей и сделало его врагом Англии. Для внешней политики Якова характерно балансирование между традиционным союзником Францией и Англией. Он был женат сначала на Магдалине, дочери французского короля Франциска I, а затем – на Марии де Гиз. Открыв в 1542 боевые действия против своего дяди, английского короля Генриха VIII, Яков был разбит при Солвей-Мосс 24 ноября. Он тяжело переживал это поражение и, как сообщается, от последствий душевной травмы умер в Фолкленде (близ Керколди) 14 декабря 1542 года, через неделю после появления на свет дочери Марии, ставшей впоследствии шотландской королевой. Несколько незаконных детей Якова играли видную роль в жизни страны, в частности, Яков (Джеймс), граф Морей, бывший регентом королевства после низложения Марии в 1567.

1579

Август дер Юнгер (August der Jungere; псевдоним - Gustavus Selenus)

немецкий шахматист и автор самой ранней детальной книги о шахматах и шахматных окончаниях (1616). Умер 17 сентября 1666 года.

1583

Гуго Гроций (или Гуго де Гроот; латинское имя - Hugo Grotius; нидерландское имя - Hugo de Groot или Huig de Groot)

голландский юрист, основатель современного международного права. Родился в Делфте (Голландия) в старинной, уважаемой семье. В детстве отличался удивительными способностями. В пятнадцать лет поразил французский двор умом и эрудицией; король Генрих IV назвал его «голландским чудом». С одиннадцати лет Гроций изучал классическую литературу и философию в Лейденском университете; в 1599 Орлеанский университет удостоил его степени доктора права. Допущенный к юридической практике в 16 лет, он никогда ею не занимался. В 1607–1613 занимал ответственный пост генерального казначея провинций Голландия, Зеландия и Фрисландия, а затем был пенсионарием в городском совете Роттердама. Оказался замешанным в противостояние ортодоксальных кальвинистов и протестантов-диссидентов. Вместе с великим пенсионарием Яном Олденбарневелтом и двумя другими деятелями был взят под стражу в 1618 и осужден на пожизненное заключение. В 1621 Гроций вместе с женой, Марией ван Регерсберг, дочерью бургомистра Вере, бежал из крепости Лёвенстейн во Францию. Здесь он написал несколько книг о религии и праве, в том числе знаменитый трактат Об истине христианской религии (De Veritate Religionis Christianae, 1627; еще в крепости был написан первоначальный голландский текст: Bewijs van den waren Godsdienst) и Введение в голландскую юриспруденцию (Inleydinge tot de Hollandsche Rechts-geleertheyt, 1631). В 1631 вернулся в Роттердам, однако был вынужден покинуть страну и поселился в Швеции; был назначен на должность шведского посланника в Париже в 1634. Ничем не проявив себя на этом посту, обратился с просьбой к шведскому правительству об отставке. Возвращаясь в Швецию, Гроций посетил Роттердам и Амстердам, где нашел восторженный прием. Шведская королева Кристина также оказала ему почести, хотя и не предложила новой должности. Гроций был вынужден покинуть Швецию, однако на пути в Голландию его корабль потерпел крушение, от последствий которого Гроций через два дня умер в Ростоке 28 августа 1645 года. Кроме своего великого труда О праве войны и мира (De Jure Belli ac Pacis, 1625), Гроций еще молодым человеком написал трактат О праве на добычу (De Jure Praedae), одна из глав которого под названием О свободном море (De Mare Libero) вышла в свет в 1609. Оставшаяся часть рукописи была утеряна и вновь найдена в 1864. В этой работе Гроций обсуждает понятие «сообщества людей» (societas humana), включающего все человечество. В трактате О праве войны и мира его теория международного права основывается на той же идее человеческого общества как правового сообщества, подчиняющегося «праву народов» (jus gentium), которое, в свою очередь, основано на естественном праве, общем для всех людей и народов. Трактат Гроция имел огромный успех, к 1775 появилось 77 изданий этой работы, большей частью на латыне, но также на голландском, французском, немецком, английском и испанском языках.

1633

Вернер Фабрициус (Werner Fabricius)

немецкий композитор. Родился в Итцехо. Изучал в Лейпциге право и сделался там адвокатом, но одновременно с этим занимал также должности органиста при церкви святого Фомы и капельмейстера при Paulinerkirche. Изданы его: "Deliciae harmonicae" (65 паван, аллеманд и пр., 5-голосные., 1657), 4—8- голосные духовные арии, диалоги и концерты (1662). Умер в Лейпциге 9 января 1679 года.

1651

Эренфрид Вальтер фон Чирнгауз (немецкое имя - Ehrenfried Walther von Tschirnhaus)

немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора.Родился в Кислингсвальде. Первоначальное образование Чирнгауз получил на родине, в Лузации, где род его принадлежал к старинному дворянству. По призванию и наклонности к математическим наукам приехал в 1668 г. в Лейден, для изучения математики и физики. Начавшаяся между Голландией и Францией война увлекла его на поле сражения. Он поступил волонтером в голландскую армию. По окончании войны он предался изучению науки, побывал в Англии, где познакомился с ученым секретарем Royal Society математиком Ольденбургом. Прибыв в 1675 г. в Париж, он, по рекомендации Ольденбурга, познакомился там с Лейбницем, которому сообщил о своем первом исследовании по алгебре. Позднее, в 1683 г., это исследование было напечатано в «Acta eruditorum», под заглавием: «Methodus auferendi omnes terminos intermedios ex data equatione», то есть метод удаления всех промежуточных членов из данного алгебраического уравнения. Предполагается, что дано алгебраическое уравнение n-ой степени с (n + 1) членами. При посредстве вспомогательного уравнения (n − 1)-й степени, заключавшем в себе другую неизвестную величину, составлялось из этих двух уравнений новое уравнение, состоявшее только из двух членов: n-ой степени введенной неизвестной величины и постоянного члена. Таким путем, чисто алгебраическим, автор полагал решить алгебраическое уравнение какой угодно степени. Применение этого метода к уравнениям 3-й и 4-й степени оказывалось удачным, но уже Лейбниц сомневался, чтобы таким образом можно было решить уравнение 5-й степени (см. теорема Абеля — Руффини). В сочинении под заглавием: «Medicus mentis seu tentamen genuina logicae, in qua disseritur de methodo detegendi incognitas veritates» (Амстердам 1687 и Лейпциг, 1695), посвященном логике и философии, автор рассматривает свойства кривых линий со многими фокусами, указывает способы вычерчивания этих кривых с помощью нитей и определяет направления касательных к этим прямым. Ему же принадлежат исследования над свойствами зажигательных кривых (катакаустических кривых), образуемых параллельными лучами, отраженными от сферических вогнутых зеркал и от зеркал, меридиональное сечение которых есть циклоида. Метод Чирнгауза в теории алгебраических уравнений и его исследования о каустических кривых были увенчаны французской академией, которая приняла его в число иностранных членов. После 1681 г. Чирнгауз долго жил в Саксонии, где, при поддержке со стороны курфюрста, основал три стеклянных завода, изготовлявшие оптические стекла невиданных до того времени размеров. Самое большое вогнутое зеркало (из меди), им устроенное, имело 3 лейпцигских локтя в диаметре и 2 фута фокусного расстояния. Изготовлением и применением чрезвычайно больших фокусирующих зеркал и линз удалось проводить новаторские физические и химические опыты; например, итальянские физики Аверани и Тарджиони во Флоренции впервые доказали горючесть алмаза в 1694 и 1695 гг. Чирнгауз был изобретателем европейского белого фарфора, однако после его смерти в Дрездене 11 октября 1708 года, лавры достались Иоганну Бёттгеру. В сочинении «Medicina mentis sive artis inveniendi praecepta generalia», вышедшем впервые в 1687 г., Чирнгауз желает дать ars inveniendi — искусство научного познания реальных вещей, а не только искусство сочетания слов. Основу всякого познания он видит, вместе с Декартом, в достоверности сознания, оправданной внутренним опытом, но внутренний опыт подтверждает еще и то, что некоторые состояния нам приятны, а другие нет, что мы кое-что можем понять, другое нет, наконец, что мы имеем восприятия и представления о внешних предметах. В этих фактах Ч. видит основу познания вообще, основу морали, основу рационального и эмпирического познания в частности. Задача науки состоит в выведении частного из общего; следовательно, метод ее — дедукция. Материал науки — понятия. Работа науки над понятиями выражается в трех актах: так как материал науки — понятия ума, а не перцепции воображения, то первый акт состоит в правильном определении, второй — в выводе из определений аксиом, третий — в переходе от соединения определений к теоремам. Полученную таким путем систему знания Чирнгауз называет физикой или наукой о мире. «Под физикой я не разумею ничего иного, как науку о мире, которая доказана a priori — точным математическим методом, и a posteriori — очевиднейшими опытами, убеждающими воображение». Теории индукции или опыта Чирнгауз не дал, но тем подробнее выяснил, что он разумеет под определением, аксиомой и теоремой. «Определение есть первое (основное) понятие вещи или первое, что понимается в вещи». Три особенности Чирнгауз отмечает в определении. Во-первых, определения зависят от нас; так, например, мы замечаем, что движение не может быть представлено без движущегося, движущееся — без протяжения; следовательно, протяжение есть то первое, ранее чего не может быть понято движение. Во-вторых, определение вещи заключает в себе и возникновение ее. Кто имеет правильное определение круга или смеха, тот в этом определении имеет и самую вещь. Эта мысль находится в полном соответствии с духом рационализма XVII в., отождествлявшего causa и ratio, причину и основание. В-третьих, правильное определение исключает всякое сомнение в достоверности определяемой вещи. Чиргауз дает довольно подробные указания относительно образования определений и от них переходит к аксиомам. Аксиомами он называет истины, выведенные из определений; вследствие этого вопрос о том, принадлежит ли известное положение к числу аксиом, зависит исключительно от определений, путем которых мы достигаем правильных понятий. Ежели мы образовали ряд правильных определений, то для развития знания мы должны сочетать их между собой; таким образом возникают теоремы. То, что ранее принималось за самостоятельный элемент (natura), может оказаться элементом зависимым — и наоборот, может случиться, что из такого соединения возникнет новый элемент, или новая возможность, или новая истина. Истины, полученные таким путем, Чирнгауз называет теоремами. Из приведенного ясно, что «Medicina mentis» принадлежит к числу тех сочинений, которые имеют в виду подробнее установить логику и методологию рационалистической философии. Литература: Чирнгауз // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 тома и 4 дополнительные). — Санкт-Петербург: 1890—1907; Шаль, Мишель. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов. Том 1, глава 3, nараграфы 16-21. Москва, 1883.

1707

Джон Прингл (John Pringle)

знаменитый шотландский врач и физиолог, один из основоположников военной медицины. Родился в семье баронета в поселении Ститчел в графстве Роксбургшир на юго-востоке Шотландии, за несколько недель до создания Королевства Великой Британии. Учился Сент-Эндрюсском и Лейденском университетах, где в 1730 году получил диплом врача. Позже работал одновременно врачом и профессором этики в университете. В 1744—1748 гг работал главным врачом английской армии в Нидерландах, а до 1758 года — придворным королевским врачом, в это время написал книгу «Наблюдения над болезнями солдат в лагерях и гарнизонах» (англ. Observations on the Diseases of the Army in Camp and Garrison), позже вышедшую на нескольких языках, а в Великобритании неоднократно переиздававшуюся. В 1758 году стал членом Лондонского королевского общества, Президентом которого был в 1772—1778 гг. После смерти учёному в Вестминстерском аббатстве был установлен памятник. В XIX веке в честь Прингли назван род крестоцветных Pringlea, к которому принаджелит кергеленская капуста (сначала в 1776 году Принглеей назвали именно кергеленскую капусту). Прингли многие называют «отцом военной медицины», он одним из первых установил значение гнилостных процессов в возникновении болезней, глубоко изучил сыпной тиф, а также разработал систему санитарно-гигиенических мероприятий в госпиталях, казармах, походах, чем добился снижения числа жертв эпидемий среди военных. Большое место уделено и профилактике в боевых и походных условиях.

Умер в Лондоне 18 января 1782 года. Библиография: 1750, Observations on the Nature and Cure of Hospital and Jayl Fevers; 1750, Experiments on Septic and Antiseptic Substances; 1752, Observations on the Diseases of the Army in Camp and Garrison.

1727

Самуил Гейнике (Samuel Heinicke)