-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109099

Комментариев: 6801

Написано: 117571

Записей: 109099

Комментариев: 6801

Написано: 117571

14 сентября родились... |

1892

Йиржи Юлиус Фиала (Jiн Julius Fiala)

чехословацкий композитор. Учился в Пражской консерватории, был дирижером в различных театрах. С 1932 г. работал только в кино. Писал музыку к фильмам режиссера В.Ванчуры – «На солнечной стороне» (1933), «Любовь и люди» (1937); И.Ровенского – «Марина» (1935); В.Вассермана – «Взрывники» (1936). Сотрудничал также с режиссерами М.Фричем («Лидушка музыкантов», 1940, «Поцелуй со стадиона», 1948, «Это было в мае», 1950, и др.); И.Славичеком («Суд божий», 1938, «Крестным путем», 1938, «Папаша Безоушек», 1941, и др.); Ф.Чапом («Бабушка», 1940, «Музыкант», 1948, и др.). Большинство фильмов посвящены жизни чешской деревни или маленьких провинциальных городов, что дало возможность композитору широко использовать чешские народные мелодии. Умер в Праге 3 августа 1974 года.

1892

Елизавета Петровна Якунина

российский художник театра. В 1918 г., по окончании Центрального училища технического рисования барона Штиглица в Петрограде, поступила на курсы мастерства сценических постановок (педагоги К.С.Петров-Водкин, В.Э.Мейерхольд). С 1920 г. работала в театрах Петрограда-Ленинграда. В 1935-1945 гг. - художник Нового ТЮЗа (среди оформленных ею спектаклей - «Снегурочка» А.Н.Островского и «Снежная королева» Е.Л.Шварца). Оформила спектакли: «Стакан воды» Э.Скриба (1925), «Хитрая вдовушка» К.Гольдони (1927) - Театр Комедии, «Гамлет» У.Шекспира (Передвижной театр Гайдебурова, 1927), «Бойцы» Б.С.Ромашова (Академический театр драмы, 1934), «Парижский тряпичник» Ф.Пиа (Новый театр, 1935), «Повести Белкина» по А.С.Пушкину (Новый ТЮЗ, 1937), «Правда - хорошо, а счастье лучше» Островского (Театр имени Комиссаржевской, 1946) и др.

1893

Даки Иорданов

болгарский ботаник, член Болгарской Академии Наук (с 1947). Окончил Софийский университет (1921). Работал там же до 1962 г.: в 1948-1950 гг. - декан физико-математического факультета, в 1950-1962 гг. - заместитель ректора и ректор (с 1951 г. - профессор), одновременно в 1957-1963 гг. - заведующий кафедрой систематики растений. В 1962-1974 гг. - директор Института ботаники и Ботанического сада Болгарской Академии Наук. Основные научные работы посвящены систематике, флористике, геоботанике, экологии и географии высших растений Болгарии и других стран Балканского полуострова. Значительное внимание уделял и прикладной ботанике. Руководил работами по комплексному исследованию растительных ресурсов и животного мира Болгарии и реализации национальной программы "Человек и его жизненная среда". Изучал перспективы и рентабельность культивирования некоторых субтропических южных растений в Болгарии. Автор более 120 научных работ. Ответственный редактор многотомной "Флоры Болгарии". Один из основателей Болгарского ботанического общества, председатель Национального комитета по биологии. Герой Социалистического Труда НРБ (1973). Димитровская премия НРБ (1950).

1893

Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский

чувашский советский драматург, театральный деятель, народный артист Чувашской АССР (1933). Родился в селе Кошки-Новотимбаево, ныне Тетюшского района Татарстана, в крестьянской семье. В годы Гражданской войны 1918-20 агитатор, политкомиссар Красной Армии. Один из организаторов чувашского драматического театра, его главный режиссер и актер (1918-1925); в 1925-1931 сценарист и режиссер "Чувашкино", после чего снова возвратился в театр. Литературную деятельность начал в 1922. По сценариям Максимов-Кошкинский-К. созданы чувашские фильмы "Черный столб" (1928), "Апайка" (1930) и другие. Автор пьес: "Садур и Илем" (1933), "Дар Пугачева" (1940), "Константин Иванов" (1954), музыкальной комедии "Хозяева радости" (1958) и других, либретто опер и оперетт, рассказов. Перевел на чувашский язык пьесы русских и зарубежных драматургов. Многие его пьесы переведены на русский язык Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями. Умер 30 августа 1975 года. Сочинения: Пьеасйм. Калавсйм. Асаилусйм, Шупашкар, 1963. Литература: Сироткин Максимов-Кошкинский Я., Очерк истории чувашской советской литературы, Чебоксары, 1956; Чувашские писатели, Чебоксары, 1964.

1894

Михаил Калистович Шавишвили

грузинский архитектор, заслуженный деятель искусств Грузинской CCP (1947). Окончил Инженерно-строительный институт в Тбилиси (1931). С 1931 г. преподавал там же и в Грузинском политехническом институте (1951-1954). Основные работы: физико-химический корпус университета (1940), комплексы зданий медицинского института (1940) и Грузинского политехнического института (1954) - в Тбилиси; Театр имени Месхишвили (1955, совместно с Ш. Тавадзе), жилой посёлок при автозаводе (совместно с Г. Чигогидзе, 1958) - в Кутаиси; Дворец культуры металлургов в Зестафони (1962).

1895

Александр Иванович Шмелёв

борец за казачью идею, участник 1-й мировой, Гражданской и 2-й мировой (на стороне противников СССР) войн, полковник, кавалер орденов Святого Владимира 4 степени и Святой Анны 4 степени. Родился в станице Нижне-Чирской Области Войска Донского. С 1919 был командиром полка. Эвакуировался из Крыма в 1920. Безоглядная мечта о казачьей независимости привела его во время 2-й мировой войны в лагерь противников СССР: с 1942 – доброволец 1-го казачьего полка РОА, кавалер германского ордена Железного креста. После войны выдан союзниками правительству СССР и отбыл 10 лет лагерей. Умер в инвалидном доме на севере Иркутской области 2 мая 1960 года.

1895

Мартинес Эсекьель Эстрада (Martнnez Estrada)

аргентинский писатель. Профессор литературы в университетах Ла-Платы (1924-1946) и Баия-Бланки (с 1956). Президент Союза писателей Аргентины (1944-1945). Родился в городе Сан-Хосе-де-ла-Эскина, провинция Санта-Фе. Выступил с поэтическими сборниками "Золото и камень" (1918), "Мотивы неба" (1924), "Аргентина" (1927); с 1930-х гг. обратился к научно-художественной публицистике и литературной критике. В самом известном своём эссе "Рентгеноскопия пампы" (1933) дал проникнутый пессимизмом художественный анализ аргентинской действительности. Деятелям аргентинской культуры посвящены книги "Сармьенто", "Панорама литературы" (обе 1946), "Смерть и преображение Мартина Фьерро" (1947) о поэзии Х. Эрнанде-са, "Чудесный мир Гильермо Хадсона" (1951), "Брат Кирога" (1957) и др. Последние годы жизни провёл на Кубе. Умер в Буэнос-Айресе 4 ноября 1964 года. Сочинения: Anбlisis funcional de la cultura, В. Aires, 1960; Antologнa, Мйх. — В. Aires, (1964); Realidad у fantasia en Balzac, Bahнa Blanca,1964; Martн revolucionario, t. 1, Habana, (1967). Литература: Anderson Imbert E., Historia de la literatura hispanoamericana, v. 2, Мйх., (1967); Sebreli J. J., Martнnez Estrada..., (. Aires), (1967); Echevarrнa ., Don Ezequiel Martнnez Estrada en Cuba..., ( Habana, 1969).

1898

Марк Исаакович Прудкин

русский актер. Народный артист СССР (1961), Герой Социалистического Труда (1989), лауреат Сталинских премий (1946, 1947, 1949). Родился в Клину в семье портного. В детстве мечтал о карьере оперного певца. После ролей Любима Торцова и Мизгиря в клинских любительских спектаклях Бедность не порок и Снегурочка А.Н.Островского принял решение стать актером. Еще не окончив реального училища, в 1916 отправился в Москву и одновременно пытался поступить в Камерный театр и в МХТ. А.Я.Таиров Прудкина отверг, художественники приняли. После завершения учебы в Клину в 1918–1924 – студиец 2-й Студии МХТ (параллельно в 1918–1919 учился на юридическом факультете Московского университета). В МХТ Прудкиным были сыграны Приклонский (Узор из роз Ф.К.Сологуба, режиссёр В.В.Лужский, 1920), Володя (Зеленое кольцо З.Н.Гиппиус, режиссёр В.Л.Мчеделов, 1922), Карл Моор (Разбойники Фр.Шиллера, постановка Б.И.Вершилова, 1923), Дон Люис (Дама-невидимка П.Кальдерона, постановка Вершилова, 1924), а также Раскольников и князь Мышкин в отрывках по Преступлению и наказанию и Идиоту Ф.М.Достоевского. В 1924 вместе с соучениками по 2-й Студии Прудкин входит в труппу МХАТ, которому отдаст последующие семь десятилетий. С первых шагов на сцене Художественного театра, когда К.С.Станиславский доверил ему роль Чацкого в возобновленном Горе от ума А.С.Грибоедова (1925), артистический темперамент Прудкина был воспринят в одной определенной тональности – лирико-романтической. По словам Н.А.Крымовой, «то, что он – прекрасный характерный актер, заметили не все и не сразу». В 1920–1930-е годы были сыграны Лысов (Пугачевщина К.А.Тренева, режиссёр В.И.Немирович-Данченко, Лужский, Л.М.Леонидов, 1925), Князь Голицын (Николай I и декабристы А.Р.Кугеля, режиссёр Н.Н.Литовцева, руководитель постановки Станиславский, 1926), Шервинский (Дни Турбиных М.А.Булгакова, режиссёр И.Я.Судаков, руководитель постановки Станиславский, 1926), Незеласов (Бронепоезд 14-69 Вс.В.Иванова, постановка Судакова, 1927), Фигаро (Безумный день, или Женитьба Фигаро П.Бомарше, постановка Станиславского, ввод в 1929 в спектакль 1927), прокурор Бреве (Воскресение по Л.Н.Толстому, режиссёр Судаков, руководитель постановки Немирович-Данченко, 1930), Кастальский (Страх А.Н.Афиногенова, режиссёр Судаков, 1931), Бакин (Таланты и поклонники Островского, режиссёр Литовцева, руководитель постановки Станиславский, 1933) и другие. При всем блеске дарования молодого Прудкина порою он «казался излишне рассудочным, мешало перенасыщение речи смысловыми акцентами – черта, привносившая оттенок сухости» (О.А.Радищева). Среди бесспорных актерских удач (после бесшабашного Шервинского и язвительного Бреве) – роль фата Мехти из Глубокой разведки А.А.Крона в постановке М.Н.Кедрова (1943). Немирович-Данченко, размышляя незадолго перед смертью о Лесе Островского, намечал Прудкина на роль Аркашки Счастливцева. В 1943 Прудкин – член одного из руководящих органов МХАТа тех времен – художественно-режиссерской коллегии (состояла из пяти человек). Роли Прудкина 1940–1950-х годов были преимущественно сыграны в постановках, выражавших «линию партии и правительства» (именно они были удостоены Сталинских премий): Гайдар во Фронте А.Е.Корнейчука (режиссёр Н.П.Хмелев и др., 1942), Крутилин в Зеленой улице А.А.Сурова (постановка Кедрова, 1948), Устинов в Потерянном доме С.В.Михалкова (режиссёр А.М.Карев, 1951), Керенский в Залпе «Авроры» М.В.Большинцова и М.Э.Чиаурели (постановка Кедрова, 1952). Позже им были воплощены на сцене циник Басов (Дачники М.Горького, режиссёр В.А.Орлов, руководитель постановки Кедров, 1953), английский писатель (Кремлевские куранты Н.Ф.Погодина, режиссёр М.О.Кнебель, И.М.Раевский, В.П.Марков, ввод 1956 в спектакль 1942), академик Кареев (Золотая карета Л.М.Леонова, режиссёр П.А.Марков, Орлов, В.Я.Станицын, 1957), Яков Коломийцев (Последние Горького, руководитель постановки О.Н.Ефремов, 1971), Крутицкий (На всякого мудреца довольно простоты Островского, постановка Станицына, 1973), Шабельский – первая чеховская роль Прудкина (Иванов А.П.Чехова, постановка Ефремова, 1976), Светловидов (Чеховские страницы по пьесам и рассказам Чехова, постановка Е.В.Радомысленского, 1977), Друг (Все кончено Э.Олби, постановка Л.М.Толмачевой, 1979), князь Абрезков (Живой труп Л.Н.Толстого, постановка А.В.Эфроса, 1982), Понтий Пилат (Бал при свечах Г.С.Епифанцева по Мастеру и Маргарите Булгакова, режиссёр В.М.Прудкин, 1983) и другие. Прудкин был участником (пан Хмелик) незабываемого ансамбля артистов второго поколения Художественного театра в ностальгическом спектакле Соло для часов с боем О.Заградника (режиссёр А.А.Васильев, руководитель постановки Ефремов, 1973). Своеобразно складывались отношения Прудкина с кино: снявшись в 1927 году в немом фильме Я.А.Протазанова Человек из ресторана (в роли офицера), а затем в фильме Седьмой спутник (также в роли офицера, 1928), артист на протяжении более чем сорока лет с этим видом искусства дела не имел, не решаясь перешагнуть порог сцены. Кинорежиссер И.А.Пырьев дважды смотрел Прудкина в роли Федора Павловича Карамазова (1960) в спектакле Немировича-Данченко 1910 года Братья Карамазовы по Достоевскому и настойчиво приглашал артиста перенести своего театрального героя на экран. Прудкин уговорам поддался: фильм вышел в 1969. От предложения Г.М.Козинцева сняться в роли Короля Лира артист решительно отказался, не ощущая близости с искусством кинематографа. Встретившись с Достоевским на сцене еще во 2-й Студии МХАТа, Прудкин снова столкнулся с ним в зрелые и преклонные годы. Одной из вершин стала роль Князя К. в телеспектакле А.Орлова Дядюшкин сон (1981). «Если спросят, что такое „характерный артист", – писал А.М.Смелянский, – теперь скажу – „Посмотрите Прудкина в Князе". Когда поинтересуются, что такое школа Художественного театра, повторю – „Смотрите Прудкина в Князе". Когда захотят узнать, что такое таинственная театральность Достоевского, еще раз отвечу – „Посмотрите Прудкина в Князе"». Участник телевизионного цикла «Театральные мемуары» (совместно с А.И.Степановой). В 1987 была выпущена грампластинка с записями фрагментов лучших работ артиста последних лет в театре, на телевидении и на радио. Умер Прудкин в Москве 24 сентября 1994 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

1898

Димитр Талев (полное имя - Димитр Талев Петров)

болгарский писатель. Окончил Софийский университет (1924). Печатается с 1916 г. В первой половине 1920-х гг. выступал в революционной печати, позднее сотрудничал в буржуазных изданиях. Автор сборников рассказов "Золотой ключ" (1935), "Старый дом" (1938). Его лучшие произведения - тетралогия социально-бытовых романов о национально-освободительной борьбе в Македонии ХIХ - начала ХХ вв.: "Железный светильник" (1952, русский перевод 1957), "Ильин день" (1953, русский перевод 1958), "Преспанские колокола" (1954, русский перевод 1957), "Голоса ваши слышу" (1966, русский перевод 1974). Автор исторических повестей "Кипровец восстал" (1953), "Самуил" (тома 1-3, 1958-1960), "Хилендарский монах" (1962), "Братья из Струги" (1962). Димитровская премия (1959).

1898

Хэл Б.Уоллис

американский продюсер.

1899

Борис Аркадьев

один из основоположников советской футбольной школы.

1900

Андрей Андреевич Власов

руководитель «русского освободительного движения». Родился в селе Ломакино Нижегородской губернии Сын зажиточного крестьянина. Учился па агрономическом факультете Нижегородского университета. В мае 1920 мобилизован в Красную армию; участник Гражданской войны на Юге России, участвовал в карательных операциях против украинских повстанцев. Образование получил на 24-х Нижегородских краткосрочных пехотных командных курсах (1920), на Высших стрелковых курсах «Выстрел» (1929), в Военной академии имени М.В.Фрунзе (1935). В 1920-1929 служил в 9-й Донской стрелковой дивизии, командовал взводом, ротой, руководил полковой школой, командовал стрелковым батальоном, исполнял обязанности начальника штаба 14-го Смоленского полка. В 1930 вступил в ВКП(б). С ноября 1930 преподаватель тактики и помощник начальника учебного отдела Ленинградской объединенной школы имени В.И.Ленина. С февраля 1933 на руководящих постах в штабе Ленинградского военного округа. С июля 1937 командир 215-го, затем 133-го стрелкового полка, начальник 2-го отдела штаба Киевского военного округа. С сентября 1938 командир 72-й стрелковой дивизии. В октябре 1938 командирован в Китай в качестве военного советника при оперативном отделе китайской армии Чан Кайши. В ноябре 1939 вернулся в СССР и в январе 1940 получил назначение командиром 99-й стрелковой дивизии. Дивизия В. была признана одной из лучших в РККА, за что Власов в 1940 получил орден Ленина. С января 1941 командовал IV механизированным корпусом. В начале Великой Отечественной войны участвовал в боях при обороне Киева, где командовал 37-й армией Юго-Западного фронта (август-сентября 1941). Осенью 1941 сумел прорваться с частями армии из окружения. 20 ноября 1941 получил назначение командующим 20-й армией; участник обороны Москвы. 24 января 1942 награжден орденом Боевого Красного Знамени. В марте 1942 Власов назначен заместителем командующего Волховским фронтом, одновременно ему поручено руководство частями 2-й ударной армии, которая была брошена в бой «с колес», фактически не готовой к проведению военных операций. Последнее звание в РККА - генерал-лейтенант (24 января 1942). В 1942 армия Власова, оставленная командованием без поддержки, попала в окружение и была фактически уничтожена. Сам Власов 12 июля 1942 в деревне Туховичи выдан местными жителями патрулю 18-й немецкой армии.

Согласился сотрудничать с немецкой стороной и воевать против Советского Союза. В сентябре 1944 при поддержке командования вермахта и СС начал формирование из пленных советских солдат Русской освободительной армии (РОА), которая хотя полностью обеспечивалась вермахтом, все же считалась не частью вооруженных сил Германии, а союзной Германии армией. 14 ноября 1944 с санкции рейхсфюрера СС Г.Гиммлера объявил о создании Комитета освобождения народов России (КОНР), который провозгласил своей целью ликвидацию в СССР коммунистического режима. Одновременно РОА преобразована в Вооруженные силы КОНР (ВС КОНР). В 1944-1945 части РОА принимали участие в боях против советских войск.

К концу войны в составе РОА под командованием Власова действовали 2 дивизии (всего около 50 тысяч человек). Пытался вывести части РОА на Запад, чтобы избежать советского плена. Сам Власов 12 мая 1945 (вместе с несколькими руководителями КОНР) был захвачен в результате операции советских спецслужб. 25 июля-1 августа 1946 в Москве прошел процесс Военной коллегии Верховного суда СССР по делу РОА. Перед судом предстали Власов, И.А.Благовещенский, С.К.Буняченко, Г.Н.Жиленков, Д.Е.Закутный, Г.А.Зверев, В.Д.Корбуков, В.Ф.Малышкин, В.И.Мальцев, М.А.Меандров, Ф.И.Трухин, Н.С.Шатов. Все приговорены к смертной казни. Повешен в Москве 1 августа 1946 года. А.Н.Колесник убедительно показал: "Явление власовцев неоднозначно: среди них были низкие предатели своего народа - каины, которым не может быть прощения; были и заблуждающиеся, и искренне одержимые идеей противостояния "красному террору". Зло порождает еще большее зло - это истина. Но мы должны понять одно: нет ничего страшнее братоубийства, тем более в союзе с фашистами, которое не оправдать никакими идеями".

1900

Никита Дорофеевич Дронов

командир 170-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии подполковник. Родился в селе Гамалиевка Лохвицкого района Полтавской области в семье крестьянина. Украинец. Член КПСС с 1921 года. В 1908 году его семья выехала из села в поисках заработка. Долгое время скитались Дроновы по Уралу, Сибири, Северному Кавказу. Окончил церковно-приходскую школу, начальное училище. В 1920 году добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Принимал участие в Гражданской войне. В 1927 году окончил военно-политические курсы, в 1941 году — курсы усовершенствования командного состава. В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В 1943 году окончил курсы "Выстрел". Летом 1944 года советские войска вышли к Висле. Это был мощный водный рубеж, преграждавший им путь к полному освобождению многострадальной Польши. 170-й гвардейский стрелковый полк, которым командовал гвардии подполковник Н.Д.Дронов, получил боевой приказ форсировать реку. Ночь перед боем всегда длинная и тревожная. В батальонах и ротах уже знали о боевом задании. Сделаны последние приготовления. И вот наступил назначенный час. От правого берега на лодках, плотах, досках, бочках и на связанных канистрах поплыли бойцы. Ливнем огня отозвался противоположный берег. В воздухе появились вражеские самолёты. Плотный огонь не позволял подойти к берегу. Несколько плотов были разбиты. Чёрная вода поглотила храбрых воинов. Наступление замедлялось. Кое-где чувствовалось замешательство. Н.Д.Дронов понимал, что достаточно в этой ситуации проявить нерешительность, и операция будет сорвана. Нужно во что бы то ни стало прорваться на тот берег. Достаточно небольшой группе людей оказаться там, как у каждого бойца появиться чувство уверенности в своих силах. Вдруг гвардейцы увидели, как вперёд вырвалась машина-амфибия. Бушевала река от взрывов бомб, снарядов, мин. Но амфибия шла вперёд среди высоких столбов воды, что подымались от берега к берегу. Команды не было слышно. Но гвардейцы увидели машину своего командира и бросились вперёд. Самые смелые уже достигли западного берега в районе польского города Магнушев. Подразделения пока форсировали водный рубеж. Жаркий бой за отвоёванный плацдарм продолжался. Гитлеровцы бросались в контратаки, пытаясь сбросить наших гвардейцев в Вислу. Но бойцы Н.Д.Дронова крепко держали каждый метр земли. Бой не утихал ни на минуту. И везде, где было особенно тяжело, они видели своего командира. А вскоре на западный берег пришло подкрепление — переправились другие части дивизии. В этом бою 170-й гвардейский стрелковый полк уничтожил около 350 гитлеровцев, три орудия, двенадцать пулемётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое руководство подразделениями во время форсирования Вислы, удержание плацдарма на её западном берегу и проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии подполковнику Никите Дорофеевичу Дронову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5171). Часть, которой командовал Н.Д.Дронов, форсировала Одер, вела бои на территории Германии. Приказом Верховного Главнокомандующего 170-му гвардейскому стрелковому полку среди других частей, принимавших участие в штурме Берлина, было присвоено наименование "Берлинский". После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в армии. Жил в Баку. Работал военным комиссаром. В 1961 году полковник Н.Д.Дронов ушёл в запасе, а через несколько дней, 5 апреля 1961 года скончался. Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. В родном селе установлена мемориальная доска Герою.

1900

Роберт Флори (Робер Флоре)

американский и французский режиссер.

1902

Иван Иванович Кабицин

командир 140-го гвардейского Берлинского стрелкового полка 47-й гвардейской Нижнеднепровской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии подполковник. Родился в деревне Вырытово Гусь-Хрустального района Владимирской области в семье крестьянина. Русский. Окончив начальную школу, работал плотником. В Красной Армии с 1920 года. Участник Гражданской войны, воевал с армией Колчака и на Дальнем Востоке. С 1922 года служил командиром пулемётного взвода в Приуральском военном округе. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1929 году окончил военно-политические курсы в Ленинграде. Служил комиссаром пулемётной роты в отдельном пулемётном батальоне в городе Глазов. В 1936 году окончил курсы «Выстрел», после чего служил политруком стрелкового батальона в Кирове. Участник Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. Был политруком стрелкового батальона, заместителем и командиром стрелкового полка. Воевал на Калининском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В 1943 году окончил ускоренный курс Военной академии имени М.В.Фрунзе. В боях трижды ранен. Участвовал: в боях в районе города Белый и посёлка Оленино Ржевско-Вяземского выступа – в 1942 году; в боях за город Запорожье и на Криворожском направлении – в 1943; в боях по ликвидации Никопольского плацдарма, в освобождении посёлков Апостолово и Баштанка в ходе Криворожской и Березнеговато-Снегирёвской операций, в Одесской операции с выходом к Днестровскому лиману, в Брестско-Люблинской операции, в том числе в освобождении городов Лукомль, Люблин, Магнушев, в форсировании рек Западный Буг, Висла, в боях по завоеванию, удержанию и расширению Магнушевского плацдарма – в 1944; в Висло-Одерской операции, в том числе в освобождении городов Лодзь, Познань, в форсировании реки Одер с завоеванием Кюстринского плацдарма, в Берлинской операции и уличных боях в Берлине – в 1945. Командир 140-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии подполковник Кабицин умело организовал боевые действия полка в марте-апреле 1945 года на Кюстринском плацдарме на реке Одер, в течение 15 дней успешно отражая контратаки противника. С переходом в наступление 16 апреля 1945 года, преодолев вражескую оборону на Зеловских высотах, полк вышел к Берлину и освободил ряд кварталов города, с ходу форсировал реку Шпрее и занял плацдарм, чем способствовал переправе через реку дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии подполковнику Кабицину Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8256). После войны продолжал службу в Группе советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), сначала в своей дивизии в городе Хиллерслебен, а затем в 27-м отдельном полку резерва офицерского состава. В 1949 году окончил курсы «Выстрел», после чего служил на штабных должностях в Туле (МВО) и Харькове (ХВО). С 1953 года полковник И.И.Кабицин – в запасе. Жил и работал в Харькове. Умер 10 июня 1968 года. Похоронен в Харькове. Награждён 2 орденами Ленина (6 ноября 1945; 15 мая 1946), 3 орденами Красного Знамени (31 яеваря 1945; 21 февраля 1945; 15 ноября 1950), орденом Отечественной войны 1-й степени (7 мая 1945), медалями «ХХ лет РККА», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

1902

Николай Ильич Камов

главный конструктор опытного конструкторского бюро вертолетостроения № 2. Родился в городе Иркутске в семье учителя. Русский. С 1905 по 1910 годы семья жила на Северном Кавказе, затем вновь вернулись в Иркутск. Окончил коммерческое училище в Иркутске в 1918 году, Томский технологический институт в 1923 году. В 1920 году, после освобождения Томска Красной Армией, Камов пытался поступить в авиационный отряд РККА, но из-за сильной травмы руки, полученной в детстве, ему было отказано. Рано заинтересовался авиацией, решил связать судьбу с самолетостроением. Поэтому после окончания института переехал в Москву, устроился на авиационный завод фирмы "Юнкерс" слесарем, затем работал в мастерских «Добролёта». С 1928 года - конструктор в конструкторском бюро морского самолетостроения Д.П.Григоровича, где принимал участие в разработке и испытаниях самолёта-торпедоносца открытого моря (ТОМ-1). Однако Камова захватила новейшая для того времени идея создания летательного винтового аппарата. В свободное от работы время с такими же энтузиастами при поддержке "Осоавиахима" Камовым были созданы автожиры КАСКР-I и КАСКР-II (1929-1931 годы). В 1931 году назначен начальником конструкторской бригады автожиров в секции особых конструкций Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). В 1936 году бригада Камова переведена в КБ-3 при авиазаводе № 156. Спроектировал автожир разведки и корректировки артогня А-7. Однако из-за катастрофы на его испытаниях отстранён от конструкторской работы и уволен из авиационной отрасли. С 1937 года работал на тормозном заводе имени Кагановича. В середине 1939 года вернулся на прежнюю должность на авиазавод № 156, активно занимался серийным производством автожиров А-7-3а. В 1940 году по инициативе Камова организуется первый в СССР завод автожиров на станции Ухтомская под Москвой, а он назначен его директором и главным конструктором. Осенью 1941 года завод Камова эвакуирован на Северный Урал, но основным направлением работы стали модернизация ленд-лизовских бомбардировщиков А-50. В 1943 году завод ликвидирован. Камов вернулся в Москву и длительное время находился не у дел. За время вынужденного творческого простоя он защитил диссертацию, издал книгу об автожирах, занимался консультационной деятельностью в Московском авиационном институте, вместе с Б.Н.Юрьевым разрабатал проект одновинтового вертолета "ЮрКа", который не был построен. С 1945 года работал в ЦАГИ. Только в 1946 году ему удается получить правительственное задание на постройку для Военно-морского флота (ВМФ) "летающего мотоцикла" (одноместного вертолета) Ка-8, который ему удалось создать и собрать практически вручную, впервые продемонстрировать на параде в Тушино в 1948 году. После этого успеха в октябре того же 1948 года Постановлением Совета Министров СССР создано опытного конструкторского бюро (ОКБ-2), а Камов назначен его главным конструктором. ОКБ-2 сначала располагалось в Москве, в 1951 году переведено в город Тушино Московской области, а в 1955 году - в поселок станции Ухтомская Московской области. Этим ОКБ Камов руководил до своей смерти. Основным направлением его деятельности стало создание корабельных вертолетов для Военно-Морского флота. В 1953 году он получил патент на изобретение соосной несущей системы. Новое ОКБ-2 уже в 1949 году на базе Ка-8 создало вертолет связи и наблюдения Ка-10, к 1953 году – двухместный вертолет поиска подводных лодок Ка-15, несколько военных и гражданских модификаций этого вертолета, в том числе четырехместный Ка-18. Все эти машины запущены в серийное производство и были весьма успешными для своего времени. Так, в 1958 - 1959 годах на Ка-15 установлены мировые рекорды скорости по замкнутым маршрутам 100 и 500 км., а Ка-18 получил "золотую медаль" на Всемирной Брюссельской выставке 1958 года. С 1952 по 1964 годы ОКБ Камова выполнило разработку, постройку и испытания комбинированного аппарата самолета-вертолета (конвертоплана или иначе винтокрыла) Ка-22 по заказу ВВС. Было построено четыре этих уникальные машины, в 1961 году на Ка-22 установлено 8 мировых рекордов: скорости по 100 км маршруту (336,76 км/ч) и подъема различных коммерческих грузов (до 16,485 т) на высоту до 2588 м. Одновременно с Ка-22 Камов выполнил проект корабельного противолодочного вертолета Ка-25. для борьбы с подводными лодками, оснащенный бортовым электронным комплексом, опускаемой гидроакустической станцией, РЛС и противолодочными торпедами или бомбами. Вслед за Ка-25 создаются Ка-25ПЛ, Ка-25Ц - целеуказатель ракетному оружию, Ка-25ПС - поисково-спасательный. Всего создано его 18 модификаций. Серийно выпускался также с 1969 года для нужд народного хозяйства двухдвигательный многоцелевой вертолет Ка-26 и аэросани Ка-30. За выдающиеся заслуги в развитии советской авиации и в связи с семидесятилетием со дня рождения, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1972 года Камову Николаю Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В 1972 году ОКБ Камова приступила к созданию второго поколения корабельных противолодочных вертолетов Ка-252 (в серии - Ка-27). Камов возглавил проектирование и постройку первой опытной машины Ка-252ПЛ, однако увидеть её в полете ему не пришлось. Жил в Москве. Умер 24 ноября 1973 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён двумя орденами Ленина (1962, 1972), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1957, 1971), медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1972). Доктор технических наук (1962). Имя Н.И.Камова присвоено ОКБ, которым он руководил, а также Ухтомскому вертолетному заводу. На здании заводоуправления и на доме, где жил конструткор, установлены мемориальные доски. Имя Н.И.Камова присвоено улицам в Москве и в Люберцах.

1903

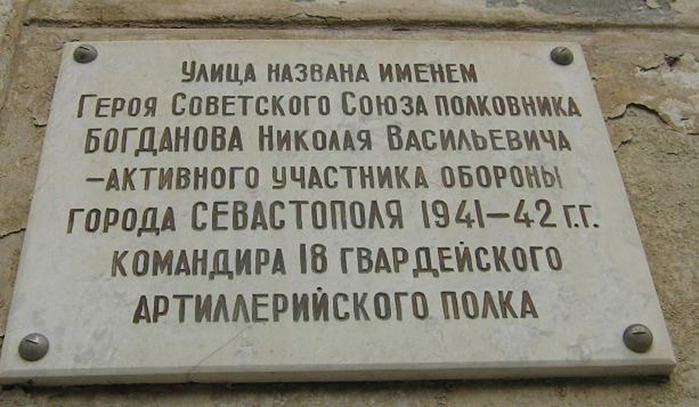

Николай Васильевич Богданов

командир 18-го гвардейского артиллерийского полка Приморской армии Северо-Кавказского фронта, гвардии полковник. Родился в селе Балашёвка Опоченского района Псковской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1926 года. Образование среднее. До военной службы был рабочим в городе Петрограде (Ленинграде). В Красной Армии с августа 1925 года. В 1925 году поступил во 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу (ныне Коломенское высшее артиллерийское командное училище имени Октябрьской Революции). Курсант Богданов пользовался немалым авторитетом: он избирался членом комсомольского бюро, был членом Выборгского райкома комсомола города Ленинграда, депутатом Ленинградского горсовета. После окончания училища в 1929 году Богданов проходил службу в городе Днепропетровске. За 9 лет службы он вырос от командира взвода до командира артиллерийского полка. В 1937 году Богданов окончил Курсы усовершенствования командного состава (КУКС). В 1938 году Богданов одним из первых среди командиров подразделений РККА был награждён орденом «Знак Почёта». В июне 1938 года его избрали депутатом Верховного Совета Украинской ССР. С началом Великой Отечественной войны на фронте. Командир корпусного артиллерийского полка полковник Богданов отличился при обороне Одессы и Севастополя в 1941 – 1942 годах. Его полк наносил врагу значительный урон. Находясь с орудиями в боевых порядках пехоты, Богданов умело и бесстрашно руководил действиями артиллеристов, в решающие моменты боя сам вставал к орудию, участвовал в рукопашных схватках с фашистами. Полк Богданова одним из первых артиллерийских подразделений стал гвардейским. В июне 1942 года, поддерживая атаки стрелковых подразделений, Богданов умело управлял огнём полка в районе Мекензиевых высот под Севастополем. Многократно во главе группы бойцов вступал в рукопашные схватки с врагом. В одной из них в конце июня 1942 года Богданов получил тяжёлое ранение и был эвакуирован в госпиталь на Кавказ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 октября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, за умелое управление полком в период боёв под Одессой и Севастополем и проявленные при этом мужество и отвагу гвардии полковнику Богданову Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 712). В начале 1943 года Н.В.Богданов был назначен командиром артиллерийской дивизии РГК, которая принимала участие в боях на Брянском фронте. В июле 1943 года началось общее наступление советских войск. Артиллеристы Богданова помогали пехоте при прорыве гитлеровской обороны и освобождении посёлка Ульяново Калужской области. В августе Богданов руководил дивизией при штурме города Карачев. 4 октября 1943 года в бою за город Брянск Н.В.Богданов погиб… Похоронен в городе Брянске. В городах Севастополе и Днепропетровске именем Н.В.Богданова названы улицы. Приказом Министра Обороны СССР Н.В.Богданов навечно зачислен в списки воинской части Коломенского высшего артиллерийского командного ордена Ленина Краснознамённого училища имени Октябрьской Революции. В казарме 7-й батареи училища оборудован уголок Героя Советского Союза Н.В.Богданова. Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почёта», медалями.

Аннотационный доски установлены в городе Севастополь (Украина) на доме №22

и на доме №23 по улице Богданова.

Аннотационный знак установлен в городе Севастополь (Украина) на улице Богданова.

1903

Сергей Семенович Петрухин

русский советский ученый в области конструирования и производства металлорежущих инструментов (Тула), доктор технических наук, профессор. Под его руководством в предвоенные годы на Тульском оружейном заводе созданы отраслевые нормали для режущих и мерительных инструментов, используемых при производстве стрелкового оружия. В 1956-1963 гг. ректор Тульского механического института. Заслуженный машиностроитель РСФСР

1903

Март Рауд

эстонский советский писатель, народный писатель Эстонской ССР (1972). Член КПСС с 1945. Родился в волости Айду, ныне Вильяндиского района Эстонии. В 1924—1925 посещал лекции в Тартуском университете. Первый сборник стихов — "Миражи" — опубликован в 1924; сборник "Далекий круг" (1935) написан в реалистичных традициях. В романах "Топор и луна" (1935) и "Базар" (1937) даны сатирические картины буржуазных нравов. В годы Великой Отечественной войны 1941—45 изданы сборники стихов "Боевое слово" (1943), "Новые мосты" (1945); в конце 1940—1970-х гг. — сборники "Два сосуда" (1946), "Все дороги" (1953), "Золотая осень" (1966, рус. пер. 1969), "Письмена следов" (1972) и др. Рауд — автор сборника новелл "Лицом к лицу" (1959), комедии "Летняя ночь наяву" (постановка, 1962). Награжден орденом Октябрьской Революции, 2 другими орденами, а также медалями. Сочинения: Teosed, kd. 1—4, Tallinn, 1963—1967; в русском переводе. — Избранное. (Стихи и поэмы), Москва, 1957; Каменистые борозды. Рассказы, Москва, 1970. Литература: Очерк истории эстонской советской литературы, Москва, 1971.

1904

Граир Арамович Гарибян

российский оператор. В 1931 г. окончил операторский факультет Государственного техникума кинематографии. С этого же года работал на киностудии «Союздетфильм» первоначально как 2-й оператор. Как главный оператор снял фильмы: «Жила-была девочка» (1944), «Сын полка» (1946), «Чук и Гек» (1953), «Чемпион мира» (1955), «Земля и люди» (1956), «Авиценна» (1957), «Дело было в Пенькове» (1958), «Когда цветут розы» (1959), «Леон Гаррос ищет друга» (1960), «Понедельник день тяжелый» (1964), «Дальние страны» (1964), «Дальние страны» (1965), «Спасение утопающего» (1968), «Старый дом» (1970), «Хуторок в степи» (1971) и др. Его творчество отличается мягким лиризмом в передаче пейзажа и портретов действующих лиц.

1904

Пьетро Джерми

итальянский режиссер, сценарист, актер. Под художественным руководством А.Блазетти снял свой первый фильм «Свидетель» (1945). Автор кинолент «Заблудшая молодежь» (1947), «Во имя закона» (1949), «Дорога надежды» (1950), «Город защищается» (1951). Затем были фильмы «Машинист» (1956), «Проклятая путаница» (1959) «Развод по-итальянски» (1962), «Соблазненная и покинутая» (1964), «Дамы и господа» (1966), «Серафино» (1968), «Альфредо, Альфредо» (1971). Начатый им фильм «Друзья мои» (1975) из-за смерти автора был закончен режиссером Марио Моничелли. Снимался в собственных фильмах и в фильмах других режиссеров. Был соавтором сценариев своих картин и картин других режиссеров.

1904

Семен Денисович Игнатьев

Министр госбезопасности СССР с 1951 по 1953 гг. Родился в деревне Карловка Херсонской губернии. Член ВКП(б) с 1928г. С 1920 г. в органах ВЧК, на комсомольской и профсоюзной работе. С 1935 г. на партийной работе. В 1935г. окончил Всесоюзную промышленную академию. В 1951 – 1953 гг. - министр государственной безопасности СССР. Умер 27 ноября 1983 года.

1904

Рихард Мохаупт

немецкий композитор, театральный дирижер и пианист. При нацистском режиме эмигрировал, в 1939-1955 гг. жил в Нью-Йорке, где преподавал. В его лучших сочинениях положительные элементы современной музыкальной речи сочетаются с доходчивостью бытовой популярной музыки. Среди сочинений: оперы (даты постановок) – Трактирщица из Пинска» (1938), «Бременские городские музыканты» (1949), «Двойные хлопоты» (1954), «Зеленый какаду» (1958, посмертно); 4 балета; для двойного хора и оркестра – «Буколика» (1948); для контральто и оркестра – «Трилогия» (1951); для оркестра – «Музыка городских дудочников» (1941), симфония (1942); концерты (с оркестром) – для фортепьяно, для скрипки; камерная музыка; фортепьянные пьесы; песни.

1904

Семен Андреевич Свашенко

украинский и российский актер. Родился в селе Дергачи, Харьковской губернии. Заслуженный артист РСФСР (1967). Учился в Киевском театральном институте имени Н.Лысенко (1921-1924). С 1924 — актер театров и киностудий Киева, Одессы, киностудий «Межрабпомфильм», «Союздетфильм». С 1945 — актер Театра-студии киноактера и киностудии «Мосфильм». Скончался 23 ноября 1969 года

1904

Иван Николаевич Сергеев

командир роты 545-го стрелкового полка (389-я Бердичевская стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), старший лейтенант. Родился в селе Урынок ныне Должанского района Орловской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б) с 1927 года. Окончил торфяной техникум, работал заместителем директора торфопредприятия имени Максима Горького в посёлке (ныне посёлок городского типа) имени Воровского Ногинского района Московской области. Призван в армию Ногинским райвоенкоматом в 1941 году. Воинскую службу проходил в составе контингента советских войск в северной части Ирана, который был туда введен в августе - сентябре 1941 года для защиты иранских нефтяных месторождений от возможного захвата их войсками Германии и их союзниками, а также защиты транспортного коридора, по которому союзниками осуществлялись поставки по ленд-лизу для Советского Союза. В южную часть Ирана были введены войска Великобритании. В 1942 – 1943 годах в Иране постоянно находилось от 2 до 4 советских стрелковых дивизий, 3 кавалерийские дивизии и ряд отдельных частей артиллерийской и инженерной поддержки. В Великой Отечественной войне принимал участие с июля 1944 года. В составе 3-й гвардейской армии с 13 июля 1944 года принимал участие в Львовско-Сандомирской наступательной операции 1-го Украинского фронта. В ходе операции 389-я стрелковая дивизия участвовала в прорыве вражеской обороны и наступлении на рава-русском направлении. 17 июля 3-я гвардейская армия вступила на территорию Польши и, продолжая стремительное наступление, разгромила вражескую группировку в районе посёлка Аннополь (севернее города Сандомир) и 29 июля вышла к Висле. Подразделения 389-й стрелковой дивизии в тот же день форсировали Вислу и захватили небольшой плацдарм. И.Н.Сергеев отличился в этой операции. Во главе штурмовой группы из 30 бойцов 29 июля 1944 года форсировал Вислу в районе севернее Сандомира. Захватив небольшой плацдарм, малочисленная группа в течение 2 суток отразила 9 вражеских контратак и обеспечила переправу других подразделений полка. 2 августа во время боёв за удержание и расширение захваченного плацдарма И.Н.Сергеев погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Вислы и в боях на захваченном плацдарме, старшему лейтенанту Сергееву Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). По данным двухтомника /1/, похоронен в селе Грудза Яновского района (ныне Яновского повята) Люблинского воеводства (Польша). Именем Героя названа улица в посёлке городского типа имени Воровского. Награждён орденом Ленина (23 сентября 1944), медалями.

1904

Семён Алексеевич Сердитов

командир взвода 269-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, сержант. Родился в селе Ношуль ныне Прилузского района Республики Коми в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал лесорубом, электромонтером мехлестранхоза. В Красную Армию призван в 1942 году Прилузским райвоенкоматом Коми АССР. Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Участвовал в боях за освобождение от немецких захватчиков городов Белгород и Харьков. Командир взвода 269-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) сержант Семён Сердитов 3 октября 1943 года в бою на острове Казачий на Днепре с пятью бойцами ворвался в траншею, лично уничтожил двенадцать солдат и захватил пулемет противника. При наступлении на село Лютеж Вышгородского района Киевской области Украины первым ворвался в село, где уничтожил шестерых гитлеровцев. 18 октября 1943 года С.А.Сердитов в бою за безымянную высоту проявил геройский подвиг, ценой своей жизни обеспечив успех батальону при наступлении... Похоронен в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Сердитову Семёну Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Именем Героя Советского Союза С.А.Сердитова названы улица и средняя школа в селе Ношуль. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

1904

Николай Кириллович Скржинский

авиаконструктор. В 1929 г. вместе с Н.И.Камовым построил первый в СССР автожир КАСКР-1. В 1928-1932 гг. работал в отделе морского опытного самолётостроения, в 1932-1940 гг. - в ЦАГИ, с 1947 г. - в ОКБ А.С.Яковлева. Участвовал в разработке автожиров КАСКР-2, А-4, А-9, А-10, А-12, самолётов Як-3, Як-9, Як-25, вертолётов Як-100, Як-24.

1904

Андрей Григорьевич Фроленков

командир 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, полковник. Родился в деревне Гренково Оленинского района Тверской области в крестьянской семье. Русский. Член КПСС с 1929 года. Образование неполное среднее. В 1922 году призван в ряды Красной Армии. В 1925 окончил Московскую пехотную школу. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1943 году окончил ускоренный курс Военной академии Генерального штаба. В первые дни войны А.Г.Фроленков командовал полком в 137-й стрелковой дивизии. Его бойцы противостояли натиску наглого, уверенного в непобедимости врага, нанесли ему значительный урон. С тех пор командование, проверив качества А.Г.Фроленкова на деле, ставило ему ответственные задачи, которые он выполнял старательно, творчески. В октябре 1943 года дивизия из-под Гомеля перешла к Днепру в районе восточнее Лоева. Комдив получил задачу — в кратчайший срок подготовиться к форсированию реки и провести его с минимальными потерями. Для форсирования реки А.Г.Фроленков построил боевой порядок дивизии в два эшелона: в первом — два стрелковых полка и во втором — один. От каждого полка первого эшелона были выделены по батальону для захвата плацдарма на вражеском берегу и обеспечения переправы остальных подразделений. Полк второго эшелона должен был развивать успех на западном берегу. Командир дивизии А.Г.Фроленков знал, что в районе Лоева в конце сентября — начале октября была неудачная попытка форсировать Днепр частями 61-й армии: противник организовал здесь прочную оборону западного берега. Необходимо было усыпить бдительность врага. В полосе 193-й дивизии, намеченной для форсирования, на побережье и в ближайшем тылу царила полная тишина: не было видно войск, не проводилось никаких работ. В то же время левее, в 3-4 километрах вниз по реке, показывалось больше движения и подготовки к форсированию. Эти мероприятия в какой-то степени ввели в заблуждение гитлеровцев, и они снизили бдительность на участке главного удара дивизии. В тылу дивизии в течение нескольких дней командир дивизии А.Г.Фроленков проводил усиленную подготовку десантников. Передовые батальоны дивизии должны были начать форсирование без выстрела, но под гром артиллерийской подготовки на вспомогательном участке. Вся же дивизионная, приданная и поддерживающая артиллерия была подготовлена для нанесения мощного удара по обороне противника, для поддержки десанта по его сигналу. На рассвете 15 октября 1943 года с первыми выстрелами нашей артиллерии десантники первого рейса бросились к реке. Этому рейсу потребовалось всего 25 минут на погрузку, переправу через реку и высадку на западном берегу. Гитлеровцы заметили десант поздно и не успели подготовиться к отражению. Поэтому и бой в первой траншее, которая была на песчаном берегу, прошел скоротечно. По сигналу с западного берега всей мощью артиллерии дивизии был нанесен удар по второй траншее, которая проходила по высокому берегу реки. На плацдарме трудно пехоте без пушек: нужно выбить врага из укрепленных огневых точек и отражать его многочисленные яростные контратаки. При форсировании рек огонь орудий прямой наводки часто решает успех захвата и удержания плацдарма. А.Г. Фроленков понимал это. Он требовал, чтобы в каждом рейсе на паром брали часть полковой артиллерии и пушки истребительного противотанкового дивизиона. Хорошим организатором форсирования показал себя командир дивизии. Сплошная низкая облачность благоприятствовала форсированию — погода была нелетная. Отдельные истребители противника, прорывавшиеся па малой высоте сквозь облачность в район переправы, встречались интенсивным зенитным огнём и не могли уже наносить бомбово-штурмовые удары по подразделениям дивизии. В полосе форсирования дивизии па левом фланге был остров Ховренков. Когда над рекой рассеялся туман, с острова открыли огонь по переправляющимся подразделениям пулеметы врага. Артиллерийский огонь не смог подавить пулемёты врага, укрытые в складках местности. Тогда командир дивизии А.Г. Фроленков высадил на остров с тыла очередной рейс десантников. Остров был очищен, форсирование реки продолжалось. Вслед за первыми батальонами на западный берег пошли вторые батальоны полков. К полудню на плацдарме развернулись ещё два батальона и вся полковая артиллерия. Они спешили вперед, примыкая к передовым подразделениям, которые уже отбросили немцев и увеличили захваченный плацдарм по глубине до 2 километров. Огонь вражеских пулемётов уже не достигал до района переправы. Ударная сила дивизии на плацдарме наращивалась с каждым часом. В ночь на 16 октября 1943 года все части дивизии с артиллерией были за Днепром. На другой день был освобожден Лоев и дивизия пошла вверх по берегу реки, круто поворачивавшей от Лоева на северо-запад. 17 октября 1943 года в районе переправы дивизии А.Г.Фроленкова была организована главная переправа 65-й армии с постоянным мостом под тяжелые грузы. По ней на западный берег Днепра были переправлены тяжелая артиллерия, танковые корпуса, а позже и корпуса соседней 48-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма полковнику Фроленкову Андрею Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1709). После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в армии. В 1950 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. С 1958 года генерал-лейтенант А.Г.Фроленков — в запасе. Жил в Киеве. Скончался 1 октября 1965 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. Награжден двумя орденами Ленина (30 октября 1943; 24 июня 1948), пятью орденами Красного Знамени (19 июня 1943; 3 октября 1943; 3 ноября 1944; 29 мая 1945; 21 августа 1953), орденом Суворова 2-й степени (№ 1600 от 10 апреля 195), орденом Кутузова 2-й степени (№ 1004 от 23 июля 1944), орденом Красной Звезды (16 августа 1936), иностранными орденом. В посёлке Лоев Гомельской области именем Героя названа улица и установлена мемориальная доска.

1904

Иван Васильевич Цымбал

парторг батальона 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, младший лейтенант. Родился в селе Троицкое ныне Славянского района Донецкой области Украины в крестьянской семье. Украинец. Образование незаконченное высшее. Член ВКП(б)/КПСС с 1926 года. Работал на строительстве Славянского новосодового завода. С началом войны в июне 1941 года завод, находившийся в процессе пуска, был эвакуирован в городе Березники ныне Пермского края. Сюда же перехал и Цымбал. В Красной Армии с 1942 года. В том же 1942 году окончил курсы политического состава. На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1942 года. Парторг батальона 685-го стрелкового полка (193-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) младший лейтенант Иван Цымбал в числе первых с группой бойцов 15 октября 1943 года форсировал реку Днепр в районе села Каменка Репкинского района Черниговской области Украины. Группа отважного офицера-политработника ворвалась во вражеские траншеи, где захватила два миномёта и два пулемёта. При отражении контратаки противника младший лейтенант Цымбал И.В. проник в подбитый вражеский танк и открыл огонь по наступающим гитлеровцам, чем обеспечил выполнение боевой задачи по овладению и удержанию плацдарма на правом берегу Днепра подразделениями 685-го стрелкового полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту Цымбалу Ивану Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1529). В 1944 году И.В.Цымбал окончил курсы заместителей командиров по политической части, затем - Высшие всеармейские военно-политические курсы. С 1946 года капитан Цымбал И.В. - в запасе. Жил в административном центре Днепропетровской области Украины – городе Днепропетровске. Работал управляющим конторой «Главкомплект». Скончался 15 февраля 1973 года. Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.

1905

Пьер Бискай (Pierre Biscay)

французский шахматист и шахматный композитор, международный шахматный арбитр (1952), международный арбитр по шахматной переписке (1957). Умер 30 июля 1969 года.

1905

Аркадий Николаевич Кольцатый

Оператор, режиссер. Заслуженный артист Белорусской ССР (1935), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), Лауреат Сталинской премий (1946, 1951, 1952). В 1927 окончил операторское отделение Ленинградского кинофототехникума и отделение кинорежиссуры Высших курсов Ленинградского института истории искусств.

1905

Пётр Корнилович Корягин

старшина понтонной роты 44-го моторизованного понтонно-мостового батальона 2-й понтонно-мостовой бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта, старший сержант. Родился в селе Новый Тукшум ныне Шигонского района Самарской области в семье служащего. Русский. Образование начальное. Работал лесником и помощником лесничего. В Красной Армии в 1926-29 годах и с января 1942 года. Окончил школу младших командиров. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Старшина понтонной роты 44-го моторизованного понтонно-мостового батальона (2-я понтонно-мостовая бригада, 46-я армия, 2-й Украинский фронт) старший сержант Пётр Корягин 4 декабря 1944 года при форсировании реки Дунай 108-й стрелковой дивизией в районе населённого пункта Сигетуй-фалу, расположенного в 20-и километрах южнее венгерской столицы - Будапешта, командуя расчётом понтона, высадил десант пехоты на пристань города Эрчи и, воспользовавшись замешательством противника, повёл бойцов в атаку. В результате смелых и решительных действий отважного воина-понтонёра гитлеровцы были выбиты из траншей первой позиции и советскими пехотинцами под командованием старшего сержанта Корягина П.К. захвачен плацдарм на правом берегу Дуная. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Корягину Петру Корниловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6382). В 1945 году старшина Корягин П.К. демобилизован. Работал лесничим. Затем жил в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне - Самара). Скончался 28 декабря 1982 года. Похоронен в Самаре на Лесном кладбище. Награждён орденом Ленина, медалями.

1906

Иван Андреевич Анкудинов

командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка 351-й Шепетовской Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 18-й армии 4-го Украинского фронта, подполковник. Родился в селе Липяги Мордовские, ныне Волжского района Самарской области, в семье крестьянина. Мордвин. Член ВКП(б) с 1930 года. В 1927 году окончил профтехшколу. Работал бригадиром транспортной бригады. На военную службу призван в 1928 году Молотовским райвоенкоматом Куйбышевской области. Проходил службу в 107-м отдельном дивизионе войск ОГПУ - красноармеец, командир отделения. В 1932 году окончил Ново-Петергофскую школу пограничной охраны и войск ОГПУ. Служил на государственной границе в должностях помощника начальника и начальника погранзаставы (Каменец-Подольский пограничный отряд, Украинский пограничный округ), помощника начальника штаба и начальника штаба погранкомендатуры на границе с Литвой, с 1939 года - на границе с Польшей. Принимал участие в освободительном походе РККА в Западную Белоруссию в сентябре 1939 и в советско-финской войне 1939-1940 г. С первого дня Великой Отечественной войны на фронте. Сражался на Западном, Центральном, Брянском, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Начальник штаба 3-й пограничной комендатуры 18-го пограничного отряда старший лейтенант Анкудинов вывел своих подчинённых из окружения в июле 1941 года. В бою под станцией Капцевичи Могилевской области 24 июля 1941 года сводный отряд пограничников под его командованием отбил атаку превосходящих сил противника, нанеся немцам большие потери. Анкудинов был тяжело ранен, но остался в бою до потери сознания. После излечения в госпитале в Воронеже в конце 1941 года направлен на курсы комсостава в Казань. С лета 1942 года - в разведотделе штаба Брянского фронта. Затем перешел на командную работу. В качестве начальника штаба и заместителя командира стрелкового полка участвовал в освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины. Дважды ранен в боях. Командир 1157-го ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка (351-я Шепетовская Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия, 18-я армия, 4-й Украинский фронт) подполковник Иван Андреевич Анкудинов отличился в боях в Закарпатье в ходе Восточно-Карпатской наступательной операции. Его полк 26 октября — 30 ноября 1944 года участвовал в освобождении городов Мукачево, Ужгород Закарпатской области Украины, форсировал водные преграды и штурмом овладел населенными пунктами Стретава, Палин и другими. За эти дни полком было уничтожено до 500 и взято в плен около 2000 солдат и офицеров противника. 30 ноября 1944 года подполковник И.А.Анкудинов погиб в бою при форсировании реки Ондава на подступах к городу Требишов (Чехословакия)...

Похоронен в городе Ужгороде Закарпатской области (Украина) на холме Славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, подполковнику Анкудинову Ивану Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина (24 марта 1945), Красного Знамени (17 августа 1944), Суворова 3-й степени (6 ноября 1944), Отечественной войны 1-й степени (13 июня 1944), тремя орденами Красной Звезды (1 сентября 1942, 29 мая 1944, 3 ноября 1944), медалями. В областном центре Закарпатской области Украины – городе Ужгороде имя Героя Советского Союза И.А.Анкудинова носит одна из улиц.

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |