-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Статистика

Создан: 01.12.2004

Записей: 109329

Комментариев: 6802

Написано: 117802

Записей: 109329

Комментариев: 6802

Написано: 117802

23 июля родились... |

1886

Артур Уиттен Браун (Arthur Whitten Brown)

английский летчик. Родился в Глазго (Шотландия). Учился в Манчестере, затем стажировался в компании «Вестингауз электрик энд мэньюфекчуринг». В 1914 поступил на военную службу в британскую армию, через год получил назначение в ВВС. Был сбит над вражеской территорией, 18 месяцев провел в плену. После освобождения работал в отделе авиационных двигателей Министерства вооружений. Познакомившись в 1919 с летчиком Дж.Алкоком, который готовился к перелету через Атлантику, присоединился к нему в качестве штурмана. Они стартовали 14 июня 1919 из Сент-Джонса (Ньюфаундленд) на двухмоторном биплане «Виккерс Вими» и после 16 ч 12 мин полета приземлились в Клифдене (Ирландия), выполнив первый беспосадочный перелет из Америки в Европу. В том же году оба были возведены королем Георгом V в рыцарское достоинство. После перелета Браун работал менеджером в компании «Метрополитен Виккерс». Умер Браун в Суонси (Уэльс) 4 октября 1948 года.

1886

Борис Дмитриевич Григорьев

русский живописец и график. Родился в Москве. Воспитывался в семье управляющего банком. В 1903—1907 — учился в Центральном Строгановском художественно-промышленном училище (класс Д.А.Щербиновского, а также у А.Е.Архипова), затем в качестве вольнослушателя посещал Санкт-Петербургскую Академии художеств (до 1913), где занимался у А.А.Киселёва и Д.Н.Кардовского. Жил в Санкт-Петербурге, в 1909—1913 — в Европе (Париж, Австрия, Скандинавия). В 1909 — в составе «Студии импрессионистов» — объединении молодых художников, творчески близких к футуристам, возглавляемом Н.И.Кульбиным. В 1913 — член Мира искусства (до 1918). В 1918 — член 1-го профессионального союза художников в Петрограде, преподавал в Строгановском училище. В 1919 — художник с семьёй в лодке тайно пересёк Финский залив, сначала осев в Берлине, а в 1921 перебравшись в Париж. Бывал в США, в 1928—1929 и 1936 путешествовал по Латинской Америке. В 1926 — художник был популярен, его работы охотно приобретали и галереи, и частные коллекционеры. Из письма Григорьева поэту В.В.Каменскому: «Сейчас я первый мастер на свете. <…> Я не извиняюсь за эти фразы. Надо знать самому, кто ты, иначе не будешь знать, что и делать. Да и жизнь моя святая от труда сверх и чувства сверх, и 40 лет моих это доказывают. Я не боюсь любого конкурса, любого заказа, любой темы, любой величины и любой скорости». В 1927 — семья поселилась в Кань-сюр-Мер, местечке близ Ниццы, на вилле, которую художник назвал «Борисэлла» (его супругу звали Элла). В 1929 — 1930 — создал монументальное полотно «Лики мира», посвятив его Лиге наций (приобретено городом Прага в 1932). Умер Григорьев в Кань-сюр-Мер 7 февраля 1939 года. В 1911 плотно сотрудничал с журналами «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Прекрасный рисовальщик, характерные черты его стиля — гибкая, аристократически-изысканная линия как превалирующее начало формы, наиболее чётко, пожалуй, проявились в его большом графическом цикле «Intimite» («Интимность», 1916-1918), что был создан на базе парижских впечатлений и вышел отдельным альбомом в 1918. Атмосфера Парижа — мир богемы и цирков, кафешантанов и продажной любви, фатальности и неги — представлена художником словно через увеличительное стекло. Уже будучи за рубежом, продолжал иллюстрировать произведения знаменитых писателей (серия рисунков к «Детству» М.Горького, 1931; цикл к «Братьям Карамазовым» Ф.М.Достоевского, 1932-1933; в начале XXI рисунки находились в собственности наследников художника). Безусловно интересны и портреты работы Григорьева, мастера натурного рисунка. Творя в атмосфере авангарда, тем не менее он никогда не бросался в крайние формы, чаще всего изображая не человека самого по себе, а скорее, показывая роль, которую играет этот человек. Гротеск, используемый Григорьевым, скорее лукав, чем зол и сатиричен (например, портрет В.Э.Мейерхольда). Сам художник лучшей своей работой в этом жанре называл портрет М.Горького (1926), где писатель отображён в роли кукловода, манипулирующего персонажами пьесы «На дне». Широко известен его цикл «Расея» (альбом, изданный в 1918, включает в себя живопись и графику, а также тексты П.Е.Щеголева, Н.Э.Радлова и самого художника). В этом альбоме портеты и пейзажи русской деревни сложились в многоголосую песнь, полную не тоски, но горькой меланхолии. За рубежом Григорьев снова вернулся к этой теме, переиздав «Расею» на русском и французском (1921, 1922) и дополнив её новым альбомом «Лики России» (на французском и английском; 1923, 1924), в состав которого вошли и портреты актёров МХАТа. В 2005 г. "Расея" была переиздана в серии "Возвращение книги". Принимал активное участие во многих выставках в 1909 — 1919 году, представитель «левых» течений в авангарде.

1886

Теодор Фрингс

немецкий языковед, академик Германской Академии Наук в Берлине (1946) и Саксонской Академии Наук в Лейпциге (1930; в 1948-1965 гг. – президент). Учился в университетах Марбурга и Лейпцига. Профессор Боннского (1917) и Лейпцигского (1927) университетов. Директор Института немецкого языка и литературы в Берлине (1952). Основные труды – в области диалектологии немецкого языка. Для его школы характерны комплексные исследования, устанавливающие исторические границы распространения диалектов на основе создания исторической, диалектологической и фольклорных карт. Вслед за Ж.Жильероном применил методику лингвистической географии. Исследовал проблемы формирования общенемецкого национального литературного языка. Опубликовал работы по средневековой немецкой литературе. Руководил завершением издания (в 1961) словаря немецкого языка братьев Гримм. С 1952 г. (совместно с Э.Карг-Гастерштедт) составлял и издавал «Древневерхненемецкий словарь». Член многих иностранных академий и научных обществ.

1886

Владимир Шафер

польский ботаник, основатель научной школы по палеоботанике, член Польской академии знаний в Кракове (1920) и Польской Академии Наук (1952, вице-президент – 1957-1961). Учился в Венском и Львовском университетах. Профессор Краковского университета и директор Ботанического сада (1917), во время фашистской оккупации ректор подпольного университета. Организатор и первый директор Института ботаники (1951-1963) и Института охраны природы (1951-1960) Польской Академии Наук. Председатель Государственного совета охраны природы (1919-1949). Основные труды по систематике и экологии сосудистых растений, ботанической географии, геоботанике, палеоботанике, охране природы. Организатор и редактор работ: «Флора Польши» (тома 1-9, 1919-1960), «Растительный покров Польши» (тома 1-2, 1959), «Охрана природы и ее ресурсов» (тома 1-2, 1965). Автор «Воспоминаний естествоиспытателя» (1973). Государственная премия ПНР (1949). Член многих иностранных Академий Наук.

1886

Вальтер Шоттки

немецкий физик. Учился в Берлинском университете, где в 1912 г. получил степень доктора. В 1920-1923 гг. - лектор в Вюрцбургском университете, в 1923-1927 гг. - профессор Ростокского университета. В 1916-1919 гг. и с 1927 г. работал в лабораториях "Сименса и Гальске". Научные работы относятся главным образом к физике твердого тела, статистике, электронике, физике полупроводников, термодинамике. В 1915 г. изобрел электронную лампу с экранной сеткой. Открыл явление возрастания электронного тока насыщения под действием внешнего ускоряющего электрического поля вследствие уменьшения работы выхода электрона из твердого тела (эффект Шоттки), предложил (1918) супергетеродинный принцип усиления. Совместно с К. Вагнером разработал теорию электролитического переноса. Обнаружил особенности эффекта возникновения фотоэдс на барьере, разработал теорию выпрямления (теория выпрямления Шоттки) и теорию явления в ионизированном газе. Ввел понятие "дефектов по Шоттки" (1929) и предложил механизм проводимости в полупроводниках. Известен также "эмиссией Шоттки", "диодами Шоттки", "транзистором Шоттки". Внес значительный вклад в изучение процессов в электронных лампах и полупроводниках.

1887

Владимир Александрович Белли

военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал (1940 г.). Окончил Морской кадетский корпус (1906 г.) и Минный офицерский класс (1913 г.). Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг. В советских ВМФ — с 1918 г. В Гражданскую войну командовал эсминцем, затем на штабной работе. С 1926 г. и практически до конца своих дней занимался научной и преподавательской деятельностью. Умер 1 июля 1981 года.

1888

Рэймонд Чандлер (Raymond Chandler)

американский беллетрист. Историки детективного жанра считают его наряду с Д.Хамметом ведущим представителем школы 1920–1930-х годов. Родился Чикаго. Детство и молодые годы провел в основном в Англии, учился в Далидж-колледже, был внештатным сотрудником газет «Уэстминстер газетт» («Westminster Gazette») и «Спектейтор» («Spectator»). В 1919 вернулся в США и занялся нефтяным бизнесом, однако кризис 1929–1932 его разорил. В 1933 напечатал первые рассказы в популярном журнале «Черная маска» («Black Mask»). Автор семи романов, в том числе Большой сон (The Big Sleep, 1939), Дама в озере (The Lady in the Lake, 1943), Сестренка (The Little Sister, 1949), Долгое прощание (The Long Goodbye, 1953). Своей популярностью Чандлер обязан прежде всего образу бывалого частного детектива Филиппа Марлоу. В отличие от сыщиков-любителей из классических произведений детективного жанра, высмеянных Чандлером в его прославленном манифесте Простое искусство убивать (The Simple Art of Murder), Марлоу – человек жесткий, циничный, привлекательный в своей непритязательности – противостоит убогому и продажному миру, в котором стражи порядка иногда действуют заодно с бандитами. Достаточно полно воззрения писателя на жизнь и литературу отражены в Избранных письмах Реймонда Чандлера (Selected Letters of Raymond Chandler, опубликованы 1981). Умер Чандлер в Ла-Джолле (штат Калифорния) 26 марта 1959 года.

1889

Юрий Павлович Анненков

русский художник, деятель театра и кино, литератор, выдающийся представитель русско-французского модерна и авангарда. Родился в Петропавловске-Камчатском (по другим данным – в казахстанском Петропавловске) в семье народовольца П.С.Анненкова, отправленного в ссылку за соучастие в убийстве Александра II. В 1892 семья вернулась в Санкт-Петербург. Посещал школы-студии С.М.Зайденберга и Я.Ф.Ционглинского (1908–1910); занимался также в Училище технического рисования барона А.Д.Штиглица (1909–1911) и парижских мастерских М.Дени и Ф.Валлотона. С 1913 – снова в Санкт-Петербурге. Оттачивал свой остроумный и динамичный графический стиль в журнальных рисунках (для «Сатирикона», «Театра и искусства», «Лукоморья» и других изданий). Сумел органично соединить в своих произведениях, в том числе в живописи (Адам и Ева, 1913, Третьяковская галерея, Москва), гибкую ритмику и декоративность модерна с чертами гротескной «зауми» в духе футуризма. Вошел в число видных деятелей нового русского театра – прежде всего, в качестве главного художника «Кривого зеркала» Н.Н.Евреинова, где он оформил почти все спектакли, выступив одним из зачинателей экспрессионизма на русской сцене (исполнил и иллюстрации к книге Евреинова Театр для себя, 1915–1916). Оформлял представления артистического кабаре «Привал комедиантов» (1916–1917), революционные массовые спектакли (Гимн освобожденному труду и Взятие Зимнего дворца; оба – 1920). Опубликовал статьи Ритмические декорации (1919) и Театр до конца (1921), где выдвинул идею кинетически изменяющихся беспредметных декораций, – и осуществил этот замысел в постановках Большого драматического театра (эпохальный в этом смысле Газ Г.Кайзера, 1922; и Бунт машин А.Н.Толстого, 1924). Еще в предреволюционные годы разработал самобытный тип «эстетского», чрезвычайно броского графического портрета, многие из этих рисунков (А.А.Ахматова, М.Горький, Е.И.Замятин, Б.Л.Пастернак, В.Ф.Ходасевич и др.) по праву считаются классикой литературно-художественной иконографии. В 1917–1922 году зарисовал с натуры А.Ф.Керенского, В.И.Ленина, Г.Е.Зиновьева и ряд других политических деятелей. Выпустил альбомы Портреты (1922) и 17 портретов (1926); почти весь тираж последнего был – из-за наличия в нем «врагов народа» – уничтожен. Его живописный портрет Л.Д.Троцкого (1923, Центральный музей вооруженных сил, Москва) стал предварением «сверхчеловечески»-героичных образов вождей в тоталитарном искусстве. Вершиной книжного искусства Анненкова явились романтически-сюрреальные и в то же время орнаментально-четкие иллюстрации к Двенадцати А.А.Блока (1918), созданные в творческом общении с автором поэмы. Массу переизданий выдержал украшенный им Мойдодыр К.И.Чуковского (1923). Выехав в 1924 в заграничную командировку, обосновался с 1925 в Париже. По-прежнему много работал как дизайнер книги и сценограф (сотрудничал с Дж.Баланчиным, Н.Ф.Балиевым, Ф.Ф.Комиссаржевским, С.М.Лифарем, Л.Ф.Мясиным, Б.Ф.Нижинской, М.А.Чеховым). Порой выступал как художник и режиссер одновременно, ставил русскую классику в парижских театрах «Плейель» и «Вье-Коломбье» (1941–1957), а также в театре Монте-Карло (1961). В станковом творчестве в 1940-е годы переходил к трехмерным абстрактным коллажам. Внес выдающийся вклад в искусство кино, создав, в основном в духе классического модерна, декорации и костюмы более чем к 60 фильмам, в том числе к лентам Ф.А.Оцепа, Кристиан-Жака, М.Офюльса, Р.Сьодмака. За фильм Мадам де… Офюльса (1953) получил премию «Оскар». В СССР наибольшей известностью пользовался оформленный им фильм об А.Модильяни – Монпарнас, 19 Ж.Беккера (1957). В 1945–1955 был президентом профсоюза технических работников кинематографа Франции. Работал как художник-постановщик и на французском и западногерманском телевидении (Вишневый сад Г.Хильперта по А.П.Чехову, 1959, и др.). Как писатель дебютировал сборником стихов Четверть девятого (Петроград, 1919); затем выпустил (под псевдонимом «Б.Темирязев») Повесть о пустяках (Берлин, 1934). Опубликовал много статей о театре и кино в западноевропейской прессе, а также (на французском языке) монографии Одевая звезд (Париж, 1955) и Макс Офюльс (Париж, 1962). Среди его литературных, как бы «иронически-символистских» работ выделяется собрание мемуарных очерков Дневник моих встреч. Цикл трагедий (Нью-Йорк, 1966; первое переиздание на родине мастера – Ленинград, 1991), – пестрая панорама российской, в том числе и советской культуры, написанная критически-острым пером. Умер Анненков в Париже 12 июля 1974 года.

1891

Харри Кон

американский продюсер.

1891

Николай Сергеевич Кошляков

математик, член-корреспондент Академии Наук СССР по Отделению математических и естественных наук (математика) с 1 февраля 1933. Родился в Санкт-Петербурге. В 1914 окончил Санкт-Петербургский университет, в 1925—42 профессор там же. Основные труды по теории высших трансцендентных функций и дифференциальным уравнениям математич. физики. Иностранный член Лондонского математического общества (1936). До ареста работал в ЛГУ и ЛЭТИ. Арестован в Ленинграде в конце 1941 по делу "Союза старой русской интеллигенции", 13 января 1942 военным трибуналом Ленинградского фронта приговорен к расстрелу, замененному Президиумом Верховного Совета на 10 лет заключения. Сначала попал в лагерь, но по состоянию здоровья был освобожден от работ на лесоповале. Вместе с галошами и ватником получил в посылке от сына оттиски своих прежних работ, что позволило ему вернуться к прерванным исследованиям. Работа Кошлякова, оформленная в виде рукописи, поступила без имени автора на отзыв в Математический институт Академии Наук, где легко догадались о ее авторстве. Она была издана в виде книги под псевдонимом Сергеев Н.С. Однако другая его работа, причем та, которую он считал самой лучшей, пропала при передаче на волю, а сам Н.С. не смог потом восстановить содержавшихся в ней тонких рассуждений. С 1948 по 1954 работал в подмосковной "шарашке". Сделал там работу, имевшую оборонное значение. Выпущен на свободу на полгода раньше срока. Время исключения из Академии Наук неизвестно. Восстановлен в звании члена-корреспондента Указом Президиума Академии Наук 13 ноября 1953 №68. Умер в Москве 23 сентября 1958 года. Литература: Смирнов В.И., Линник Ю.В., Н.С.Кошляков, "Успехи математических наук", 1959, том 14, выпуск 3 (87).

1891

Владимир Никитич Ратомский (настоящая фамилия - Лаптев)

российский актер. Народный артист РСФСР (1951). Родился в Барнауле. Владимир Ратомский - участник первого сквозного плавания 1914-1915 гг. Владивосток-Архангельск по Ледовитому океану на кораблях "Таймыр" и "Вайгач". Почётный полярник. Прежде чем ступить на профессиональную сцену, Владимир Ратомский участвовал в любительских спектаклях. Профессиональную артистическую деятельность начал в 1918 г. на сцене Архангельского театра. Работал в Новороссийске, Иркутске и др. С 1937 г. – актер Центрального театра Советской Армии. В 1951 г. сыграл первую большую роль в кино – Рагулин («Кавалер Золотой звезды»; Сталинская премия СССР, 1952). В острых психологических характеристиках раскрывал внутреннюю сущность образа: архивариус Демушкин («Колыбельная», 1960), Дровосекин («Родная кровь», 1964), Терентий Петрович («Земля и люди», 1956), Иван Ермолаевич («Авария», 1965). Сталинская премия СССР (1950) за работу в театре.

1891

Альберт Фишер

датский биолог, первым получил длительно существовавшие опухолевые ткани животных и человека из саркомы. Умер в 1956 году.

1892

Стефан Ян Кемписты

польский математик. Учился в Сорбонне (1911). Окончил Краковский университет (1919). В 1919-1924 гг. работал в Варшавском политехническом институте, с 1925 г. - профессор Виленского университета. Замучен гитлеровцами в период оккупации Польши. Основные исследования относятся к теории функций действительного переменного и теории приближения функций.

1892

Владимир Яковлевич Климов

генеральный конструктор авиационных двигателей, академик Академии Наук СССР, генерал-майор инженерно-авиационной службы. Родился в Москве, в семье рабочего-строителя. Учился в техническом училище, готовившее строителей в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище в 1918 году. Ученик выдающегося деятеля отечественной авиации профессора Н.Е.Жуковского. Работал в Высшем Совете народного хозяйства РСФСР в отделе авиационных двигателей с 1918 по 1924 годы. В 1924, 1929–1930, 1934 годах был председателем комиссий по закупке лицензий на иностранные двигатели в Берлине и Париже. С 1920 по 1933 годы преподавал в МВТУ имени Баумана, в Академии Воздушного Флота имени Н.Е.Жуковского (затем Военно-воздушная инженерная академия), в Московском авиационном институте. Одновременно участвовал в разработке первых советских звездообразных авиационных двигателей воздушного охлаждения М-12, М-23 (1925-1927) и первого советского 12-цилиндрового двигателя жидкостного охлаждения М-13 (1925-1930), ставшего на тот момент самым мощным в мире (880 лошадиных сил). С 1931 по 1935 годы В.Я.Климов - начальник отдела бензиновых двигателей вновь созданного Центрального института авиационного моторостроения и одновременно заведующий кафедрой проектирования двигателей Московского авиационного института. С 1935 года - главный конструктор авиационного завода № 26 в Рыбинске Ярославской области. Климов успешно организовал производство 12-цилиндрового двигателя М-100, мощность которого была на 30% больше, чем у аналогичных зарубежных двигателей тех же размеров, а затем серийного двигателя М-103 для бомбардировщиков «СБ» конструкции А.Н.Туполева и А.А.Архангельского. В конце 1930-х - начале 1940-х годов под руководством В.Я. Климова были сконструированы новые мощные серийные двигатели М-105, ВК-105ПФ, ВК-107, ВК-108, оснащённых двухскоростным воздушным нагнетателем его же оригинальной конструкции. Эти двигатели устанавливались на пикирующих бомбардировщиках Пе-2 и многих истребителях конструкции А.С.Яковлева и С.А.Лавочкина, успешно воевавших в Великой Отечественной войне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1940 года за выдающиеся заслуги в области создания новых типов вооружения, поднявших оборонную мощь Советского Союза, Климову Владимиру Яковлевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот". С началом Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в столицу Башкирской АССР город Уфу, в Уфу также прибыли Рыбинский авиамоторный завод № 26 (тоже бывший «Русский Рено») и ОКБ, руководимое В.Я.Климовым, Горьковский завод, и другие. На базе Уфимского авиастроительного завода было организовано производство моторов, которое начало полномасштабный выпуск продукции уже в декабре 1941 года. Клммов руководил на Уфимском моторном заводе № 28, как освоением серийного производства ранее созданных двигателей, так и работами по их улучшению с учетом выявленных в ходе боевых действий проблем и потребностей, установке авиадвигетелей на новые типы самолетов. Член-корреспондент Академии Наук СССР (1943). Постановлением Совета народных Комиссаров он 19 августа 1944 года № 1134 Клмиову В.Я. присвоено воинское звание "генерал-майор инженерно-авиационной службы. В годы войны В.Я Климов внёс 73 тысячи рублей личных денежных средств на постройку боевых самолетов для фронта. С 1946 года – Главный конструктор ОКБ на авиационном заводе № 117 в Ленинграде (с 1947 года – самостоятельное ОКБ № 117). Одновременно в 1947-1956 годах – главный конструктор ОКБ-45 в Москве. Начался новый выдающийся этап в творчестве В.Я.Климова - создание реактивных авиадвигателей. Уже в 1947–1949 годах созданы первые двигатели с центробежными компрессорами для реактивных самолётов. В 1951 был создан ВК-1Ф — один из первых в мире турбореактивных двигателей, оснащённых форсажной камерой, который устанавливался на истребителях. На этих двигателях были разработаны и внедрены специальная закрытая система жидкостного охлаждения поршневых авиац. двигателей под давлением, воздушный нагнетатель с двухскоростным приводом, усовершенствованная система газораспределения, система питания топливовоздушной смесью мощных и высокооборотных авиадвигателей, предложен ряд оригинальных решений в конструкциях двигателей. Очень скоро реактивные двигатели Климова прошли боевое крещение: о работе его двигателей на истребителях МиГ-15 имеются только восторженные отзывы воевавших в Корее летчиков. В 1950 году на реактивном истребителе МиГ-17 с двигателем Климова ВК-1Ф впервые была достигнута сверхзвуковая скорость полета. С 1956 года – Генеральный конструктор авиационных двигателей в СССР. Климов был не только конструктором, но и ученым-исследователем, он внёс существенный вклад в развитие теории смазки, в решение проблем уравновешивания поршневых авиадвигателей и других вопросов двигателестроения. Автор научных трудов по исследованию внутреннего процесса и динамике авиационных двигателей, расчёту на прочность их отдельных элементов. Академик Академии Наук СССР (1953). За выдающиеся заслуги в создании новой авиационной техники и проявленный при этом трудовой героизм, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1957 года Владимир Яковлевич Климов награждён второй золотой медалью «Серп и Молот».Депутат Верховного Совета СССР второго созыва (1946 – 1950). В 1960 году вышел на пенсию. Жил в городе-герое Москве. Скончался 9 сентября 1962 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1949). Награждён пятью орденами Ленина, орденами Суворова I (1945) и II степеней, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, медалями. Бронзовый бюст дважды Героя Социалистического Труда В.Я.Климова установлен в Москве. В Санкт-Петербурге установлена мемориальная доска на здании конструкторского бюро, которое он возглавлял. Имя Климова носит площадь в Санкт-Петербурге.

1892

Петрос Петридис (Petros Petridis, Petro Petridis)

греческий композитор, дирижёр, музыкальный критик. Действительный член Афинской Академии Наук (1959), член-корреспондент Французской академии изящных искусств. Выступал как симфонический дирижёр, с 1915 также как музыкальный критик. Среди сочинений: опера "Зефира" (1964); балет "Коробейник" (1944, Афины); оратория "Святой Павел" (1950); 5 симфоний (1929-1951), драматическая симфония "Дигенис Акритас" (1939), симфонические сюиты "Греческая" (1930) и "Ионическая" (около 1935); концерты с оркестром - для 2 фортепиано и для скрипки (оба - 1972); песни. Умер 17 августа 1977 года.

1892

Рас Хайле Селласие I (Принц) Тафари (Haile Selassie I)

император Эфиопии. Родился в Харэре. Эфиопская традиция утверждает, что он был прямым потомком царя Соломона и царицы Савской (отсюда его прозвище Побеждающий лев из племени Иудова). При крещении получил имя Хайле Селассие (Сила Святой Троицы), но до восшествия на престол был известен как Тэфэри Мэконнын (Тафари Маконнен). В юности у него было мало шансов на трон, так как его отец приходился всего лишь двоюродным братом императору Менелику II (ум. 1913). Тэфэри получил домашнее образование. Менелик дал ему возможность приобрести опыт в управлении, сделав губернатором Сидамо (1909) и Харэра (1911). Эфиопия находилась тогда в состоянии политической смуты, но Тэфэри ограничивался исполнением обязанностей губернатора провинции, пока в 1916 внук и наследник Менелика Лидж Иясу не принял ислам. В результате противоборства Лидж Иясу был смещен и заключен в тюрьму, власть перешла к дочери Менелика Заудиту, а Тэфэри стал регентом и наследником трона. Тэфэри добился приема Эфиопии в Лигу наций в 1923. С 1926 стал фактическим правителем страны. В 1928 был коронован и принял титул негуса (короля). После смерти императрицы был коронован императором в Аддис-Абебе 2 ноября 1930. Первыми его актами было принятие конституции, назначение членов парламента и министров. Были проведены реформы государственной финансовой системы, общественной безопасности, здравоохранения, образования. Император старался сохранять баланс в отношениях с Великобританией, Францией и Италией. Невзирая на противодействие Лиги наций, Италия в 1935 вторглась в Эфиопию и в 1936 присоединила ее к своим владениям. Хайле Селассие бежал в Иерусалим и затем в Лондон. В июне 1936 выступил в Женеве с воззванием к Лиге наций, после чего поселился в Англии как частное лицо. Когда в июне 1940 Италия объявила войну Великобритании, Хайле Селассие немедленно отправился в Судан и оттуда в Эфиопию вместе с наступавшими британскими войсками. 5 мая 1941 король был в Аддис-Абебе. После восстановления на престоле наиболее важными актами короля было соглашение 1948 с коптской патриархией, которое изменило древнюю иерархию и позволило эфиопу, а не египтянину стать главой Эфиопской церкви, а также принятие новой конституции. Конституция 1955 наделила все взрослое население избирательным правом для выборов членов нижней палаты парламента, однако император сохранил за собой полномочия в решении важных политических вопросов. В 1960-е годы Хайле Селассие способствовал образованию Организации африканского единства (ОАЕ), поддержал созыв конференции глав африканских государств в Аддис-Абебе в 1963. Был посредником в урегулировании вооруженного пограничного конфликта между Алжиром и Марокко в 1963. В конце 1960-х и начале 1970-х годов в Эфиопии сформировалась широкая оппозиция курсу Хайле Селассие на постепенное проведение образовательной, политической и земельной реформ. В 1974 вышли из повиновения некоторые армейские части, была проведена всеобщая забастовка. Это вынудило Хайле Селассие согласиться на созыв конституционной конференции, которая должна была рассмотреть вопрос о дальнейшем ограничении его власти. В сентябре 1974 император был помещен под домашний арест, власть перешла к военным. Хайле Селассие был убит в Аддис-Абебе 26 августа 1975 года.

1893

Karl Menninger

психиатр (Menninger Clinic).

1894

Анна Абрамовна Орловская (Фрейденштейн)

Певица (драматическое сопрано) и педагог. В 1911—1913 обучалась в Московской консерватории (класс У.Мазетти). В 1914—1917 солистка Оперы С.Зимина. В 1917—1918 пела в петроградском Народном доме, в 1918—1919 — театре Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (бывшая Опера Зимина). В 1919—1923 солистка Большого театра. В 1925—1930 занималась с вокальными педагогами в Милане, выступала в оперных театрах Италии. Среди партий: Наташа "Русалка", Ярославна, Лиза, Аида, Кассандра, Леонора и др. Выступала как концертная певица. В 1930—1958 вела педагогическую работу. Умерла в 1966 году.

1894

Рагнар Форбек

норвежский церковный и общественный деятель. Кандидат богословия (1918). В 1919-1926 гг. – резидент-капеллан в Фредрикстаде, в 1926-1932 гг. – пастор в Осло. В годы оккупации Норвегии немецко-фашистскими войсками (1940-1945) участник Движения Сопротивления, награжден Военным крестом. В 1947-1964 гг. – резидент-капеллан Кафедрального собора в Осло. С 1953 г. – член Всемирного Совета Мира, заместитель председателя Норвежского союза христиан – сторонников мира. Международная Ленинская премия «Зa укрепление мира между народами» (1955).

1895

Флоренс Видор

американская актриса.

1896

Кэтрин П. Бердекин (Кей Бердекин; Мюррей Константайн)

английская писательница, автор романов "Горящее кольцо", "Страсть к бунту", "Дьявол, бедный дьявол!", "Ночь свастики".

1896

Александр Александрович Иессен

российский археолог, специалист по археологии и древней истории Кавказа бронзового века, по истории производства металла на территории СССР при первобытнообщинном строе. Родился в Санкт-Петербурге. Ряд работ по межплеменным и этнокультурным связям и первобытному искусству. Основные труды: «К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе» (1935), «Греческая колонизация Северного Причерноморья» (1945), «К хронологии "больших кубанских курганов"» (1950), «Прикубанский очаг металлургии в конце медно-бронзового века» (1951), «Кавказ и Древний Восток в IV и III тысячелетии до нашей эры.» (1963). Умер в Ленинграде 31 марта 1964 года. Литература: Крупнов Е.И., Пиотровский Б.Б., Памяти А.А.Иессена, "Советская археология", 1965, № 1.

1897

Борис Дмитриевич Пославский

Актёр. Не закончив Петроградский Политехнический Институт, поступил на курсы рабоче-крестьянского театра при Наркомпроссе. В 1919-1924 был актёром Рабоче-крестьянского театра при Наркомпросе и играл в театре Н.М.Фореггера. Кинематографическую деятельность начал в киномастерской С.И.Юткевича. После войны занимался дубляжём, играл в Театре-студии киноактёра. Великий актёр довоенного кино, легенда «Ленфильма».

1898

Михаил Пантелеймонович Болдуман

русский советский актёр, народный артист СССР (1965). Сценическую деятельность начал в 1923. В 1924—1931 работал в Киевском театре русской драмы, в 1931—1933 в Московском драматическом театре (бывший театр Корша). С 1933 актёр МХАТа. Создал ряд образов положительных советских героев: Платон Кречет (одноименная пьеса Корнейчука), Майоров, Горбунов («Глубокая разведка», «Офицер флота» Крона). Роли в классическом репертуаре: Синцов («Враги» Горького), Борис Годунов («Царь Федор Иоанович» А.К.Толстого), Вершинин, Шапраев («Три сестры», «Чайка» Чехова), Король Леонт («Зимняя сказка» Шекспира) и др. Сталинская премия СССР (1946, дважды; 1950). Награжден орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями.

1898

Тарашонкор Бондопаддхай

индийский писатель, общественный деятель. Писал на бенгальском языке. На его творчество оказали влияние гандистские идеи ненасильственного сопротивления. Сюжеты ряда ранних рассказов взяты из жизни санталов и других племён. Первый роман "Райкомол" (1935) рисует страшный удел вишнуитских нищих. В романах, принёсших ему известность ("Земля - бог", 1939; "Народ - бог", 1942; "Пять деревень", 1944, и др.), он описывает жизнь помещиков и крестьян. За роман "Здравница" (1952) присуждены премии Р.Тагора (1954) и Литературной академии (1956). Написал несколько пьес ("Двое", 1942, и др.). Участник Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки (1958).

1898

Никола Иванов Бонев

болгарский астроном, академик Болгарской Академии Наук (1978). Образование получил в Софийском университете, совершенствовал знания в Париже и Берлине. С 1932 г. - профессор астрономии Софийского университета, в 1952-1972 гг. - директор сектора астрономии при Болгарской Академии Наук. Основные научные работы посвящены изучению тел Солнечной системы. Занимался вопросами происхождения и эволюции Луны, изучал распределение кратеров на поверхности Луны, рассмотрел возможность образования некоторых лунных кратеров в результате вулканической активности. Исследовал движение спутников Юпитера и Сатурна, вращение Венеры вокруг оси. Инициатор международной программы измерения дуги меридиана Северный Ледовитый океан - Африка (1933). Председатель Болгарского астронавтического общества со времени его основания (с 1957), член Международной академии астронавтики (1961), президент Международной астронавтической федерации (1962-1963).

1898

Фритц Давид Карлсон

шведский математик. Был профессором технической школы в Стокгольме и в 1949-1952 гг. – директором Института имени Миттаг-Леффлера. Его основные работы относятся к теории функций (теорема и неравенство Карлсона) и математической физике (Карлсона метод).

1898

Николай Макарович Олейников

российский писатель, один из самых оригинальных и ярких представителей русского поэтического авангарда 1920 - 1930-х годов, тонкий лирик и пародист, поэт-сатирик, философ, своеобразный стилист, с именем которого связано целое художественное направление так называемого <абсурдизма>. Примыкал к группе ОБЭРИУ. Был редактором журналов «Еж» (1928-1929) и «Чиж» (1934, 1937). В стихах и рассказах для детей (сборники «Первый совет», 1926; «Боевые дни», 1927, «Танки и санки», 1928 и др.) обращался к событиям истории и современности. Поэзия, почти не публиковавшаяся при жизни, окрашена иронией и трагическим мироощущением. Автор книг: «Стихотворения» (1975), «Иронические стихи» (1982), «Перемена фамилии» (1988), «Пучина страстей» (1990) и др. Был репрессирован; погиб в заключении; реабилитирован посмертно.

1898

Арнольд Соммерлинг

один из основателей эстонского комсомола. Убит в перестрелке с полицией.

1899

Павел Евгеньевич Лукомский

советский терапевт и кардиолог, педагог, академик Академии Медицинских Наук СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился в местечке Суворовский Штаб ныне Гродненской области (Белоруссия) в семье военного. После окончания в 1923 году медицинского факультета Московского университета и прохождения ординатуры (1923-1926) он был оставлен для педагогической деятельности при кафедре госпитальной терапии, работая под руководством Д.Д.Плетнёва и Д.А.Бурмина. Здесь он прошёл путь от ассистента (1927) до профессора, руководителя кафедры факультетской терапии и пропедевтики внутренних болезней (1943). В течение пяти лет он руководил кафедрой госпитальной терапии в Челябинском медицинском институте. В 1949 году был избран по конкурсу заведующим кафедрой факультетской терапии, а с 1953 года и до конца жизни руководил кафедрой госпитальной терапии 2-го Московского медицинского института. Одновременно с 1949 года он был главным терапевтом Министерства здравоохранения СССР. Лукомский впервые в СССР установил значение грудных отведений ЭКГ при инфаркте миокарда (1938). Электрокардиографическим методом установлены нарушения атриовентрикулярной проводимости и другие изменения ритма сердца. Изменения ЭКГ при инфарктах миокарда и других поражениях сердечной мышцы послужили темой его докторской диссертации и монографии «Электрокардиограмма при заболеваниях миокарда» (1943). Им изучены атипические формы инфаркта миокарда. По данному вопросу Лукомский сделал доклад на XIV Всесоюзном съезде терапевтов (1956, Москва). Лукомский разработал вопросы дифференциальной диагностики основных форм коронарной недостаточности – стенокардии, мелко- и крупноочагового инфаркта миокарда. Вопросы патогенеза, клиники и профилактики инфаркта миокарда изложены им в главе «Инфаркт миокарда» многотомного руководства по внутренним болезням (1964). Ряд работ Лукомского и его учеников посвящён экспериментальному и клиническому изучению сердечной недостаточности. На основе полученных данных им было предложено лечение инфаркта миокарда, особенно у больных в состоянии шока, с применением препаратов гидрокортизона, прессорных аминов, наркоза закисью азота, а также с помощью вспомогательного дыхания, электрической дефибрилляции, электростимуляции, открытого и закрытого массажа сердца. На базе Городской клинической больницы № 59 им было развернуто одно из первых отделений интенсивного лечения больных инфарктом миокарда. В его клинике широко применялся метод разведения красителей и радиоактивных изотопов, что позволило без катетеризации сердца разработать методику раздельного фазового анализа деятельности правого и левого желудочков у больных с приобретенными пороками сердца. Лукомский является одним из инициаторов внедрения в клиническую практику лечения антикоагулянтами и фибринолитическими препаратами. Совместно с фармакологом К.М.Лакиным он изучал в эксперименте влияние некоторых антикоагулянтов на коронарный кровоток. Более 10 лет в клинике под его руководством проводилось лечение инфаркта миокарда антикоагулянтами, были составлены методические указания по их применению. Все эти меры позволили резко снизить осложнения и летальность у больных с инфарктом миокарда. По мнению Лукомского, основной причиной летальности среди этих больных являются не тромбоэмболические осложнения, а острая и хроническая сердечнососудистая недостаточность. За организацию лечения больных инфарктом миокарда Лукомский (совместно с В.Н.Виноградовым, Е.И.Чазовым, З.И.Янушкевичусом и Б.П.Кушелевским) был удостоен Государственной премии СССР. Лукомским выполнены клинико-лабораторные исследования при атеросклерозе, изучался обмен липидов и белков у больных с коронарным атеросклерозом, липотропных веществ – холина, витамина В12, фолиевой кислоты, пиридоксина, метионина и липокаина. Было рекомендовано их применение с лечебно-профилактической целью при атеросклерозе. В его клинике в отделении функциональной диагностики разрабатывались вопросы приобретённых пороков сердца. Многолетние данные были представлены в книге «Графические методы исследования сердечнососудистой системы» (1962). Совместно с хирургами рассматривались показания и противопоказания к оперативному лечению больных с приобретенными пороками сердца. В 1963 году он был избран действительным членом (академиком) Академии Медицинских Наук СССР. Лукомский придавал первостепенное значение профилактическому направлению в кардиологии. По его мнению, ведущая роль в проведении профилактических мероприятий среди больных данной группы принадлежит поликлиникам и медсанчастям. Он был сторонником массовой профилактики сердечнососудистых заболеваний. Лукомский уделял большое внимание подготовке научной смены, был талантливым педагогом. В своей лекции «Значение терапевтической клиники в системе медицинского образования» (1973) Лукомский говорил, что именно в клинике формируется медицинское мышление, медицинское мировоззрение будущего врача. «Научиться на слух, – говорил Лукомский, – какой бы то ни было специальности, а тем более медицинской, невозможно… ещё в ВУЗе надо приучиться к самостоятельной работе… учиться и повышать свою квалификацию в течение всей жизни».Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1969 года Лукомскому Павлу Евгеньевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».Лукомский опубликовал свыше 170 научных работ, в том числе 4 монографии. Его труды посвящены главным образом проблемам кардиологии (диагностике пороков сердца, диагностике и лечению инфаркта миокарда, комплексному лечению хронической недостаточности кровообращения). Он был одним из организаторов и первым председателем Всесоюзного научного кардиологического общества (с 1963), главным редактором журнала «Кардиология» (с 1966). Он был избран Почётным членом научных кардиологических обществ ГДР (1968), ПНР (1968) и США (1971). Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался 8 апреля 1974 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Заслуженный деятель науки РСФСР (1967). Лауреат Государственной премии СССР (1969). Сочинения: Электрокардиограмма при заболеваниях миокарда, Москва, 1943; Атеросклероз, "Советская медицина", 1959, № 12; Инфаркт миокарда, в книге: Многотомное руководство по внутренним болезням, под редакцией Е.М.Тареева, том 2, Москва, 1964.

1899

Густав Хайнеман

немецкий государственный деятель. С 1909 по 1917 учился в гимназии, в 1917 - 1918 военская служба в чине рядового С 1918 по 1923 изучал юридические науки, экономику и истории в Мюнстере, Марбурге, Мюнхене, Гетингене и Берлине. Активно учавствовал в студенческих группах Немецкой Демократической партии (DDP). В 1921 получил ученую степень кандидата наук в Марбурге . В 1926 бракосочетание с Хильдой Ордеманн (4 детей в браке). С 1926 адвокат в Эссене В 1929 получение ученой степени кандидата юридических наук С 1933 по 1939 доцент, преподаёт горное право и экономическое право в Кёльнском университете. 1933 - 1939 член церкви Покаяния. В 1945 соучредитель Христианско-демократического союза (ХДС) в Ессене и в Рейнланде 1945 - 1967 член совета Евангелической церкви в Германии. 1946 - 1949 Обер-бургомистр в Эссене. 1949 - 1950 министр внутренних дел правительства Аденауера. 1949-1955 правление синода Евангелической церкви Германии. 1950 уход с поста министра внутренних дел. 1952 выход из ХДС. 1952 соучредитель Общегерманской народной партии (GVP). 1957 роспуск Общегерманской народной партии - вступление в СДПГ. 1957 - 1969 член Бундестага. 1966 - 1969 федеральный министр юстиции в правительстве Киссенжера и Брандта. 1969 - 1974 Федеральный президент. Скончался в 1976 году в Эссене.

1901

Игнатий Игнатьевич Гедройц

русский советский артист оперетты. Сценическую деятельность начал в 1919 в драматическом театре города Трубчевска. С 1923 выступал в театрах оперетты в Москве, Киеве в украинском и белорусских театрах. С 1929 Гедройц - артист Московского театра оперетты. Гедройц - один из лучших "простаков" советского опереточного театра. Среди ролей Гедройца - Бони ("Сильва"), Майк ("Ярмарка невест" Якоби), Герман ("Роз-Мари" Фримля и Стодгардта) и др.

1901

Якоб Питер Ден-Гартог

американский механик. Основные работы относятся к теории механических колебаний, динамики, теории упругости и сопротивления материалов. Решил ряд задач теории колебаний применительно к вибрациям машин и машинных деталей.

1902

Отто Лапорт

американский физик. Окончил Мюнхенский университет (1924). Работал в Национальном бюро стандартов (США) (1924-1926); в Мичиганском университете (с 1926), профессор там же (с 1940). Научные исследования посвящены атомной физике высоких температур. Изучал спектр железа. Обнаружил (1924), что в сложных атомах энергетические уровни могут быть четными и нечетными, а испускание и поглощение фотона всегда приводит к таким переходам, при которых нечетный уровень переходит в четный (правило Лапорта). Замеченная им закономерность явилась, предшественницей закона сохранения четности, открытого Ю. Вигнером. Использовал ударные волны для получения высоких температур.

1902

Уолтер Маркс

композитор.

1903

Игорь Евгеньевич Всеволожский

русский писатель и драматург, автор повести "Судьба прозорливца", детской книги "Пещера капитана Немо". Писатель известен читателям по книгам о маршале С.М.Буденном («Хуторская команда», «Восемь смелых буденновцев», «Отряды в степи»), о генерале Оке Городовикове («В боях и походах») и по многим романам о моряках («Уходим завтра в море», «В морях твои дороги», «Балтийские ветры», «Раскинулось море широко», «Пленники моря», «Неуловимый монитор», «Золотая балтийская осень»). В годы Великой Отечественной войны писатель служил на Черкоморском флоте и навсегда связал свою жизнь и творчество с флотом.

1904

Федор Александрович Леонтович

российский оператор. В кино с 1925 г. С 1931 г. начал творческую деятельность как кинодокументалист на Центральной студии документальных фильмов. В годы Отечественной войны был фронтовым оператором, принимал участие в съемках фильмов: «Орловская битва» (1943), «Берлин» (1945), «Парад Победы» (1945), «На страже мира» (1948) и др. Был одним из специалистов по подводным съемкам, сконструировал большой комплект подводного киносъемочного оборудования. При его участии и под его руководством проведены подводные съемки фильмов: «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953), «Голубая стрела» (1958), «На дне Голубой бухты» (1959), «Орлиный остров», «Рассказы о море» (оба в 1960) и др., а также фильма для круговой кинопанорамы «На земле и под водой» (1960).

1904

Adone Zecchi

композитор.

1905

Михаил Александрович Лифшиц

философ, эстетик, академик Академии Художеств СССР, преподававший философию в вузах Москвы. Был главным редактором серии "Жизнь замечательных людей". Выступал против "модернизма" и вульгарного толкования задач искусства. Участник войны. Его едкая и остроумная статья "В мире эстетики" вызвала помимо острой полемики в печати, чудовищную реакцию ЦК КПСС. В этой статье Лифшиц резко выступил против ремесленной, конъюнктурной и псевдонаучной литературы, "производителями" которой как раз и были партийные борзописцы.

1906

Марстон Бейтс (Marston Bates)

американский зоолог, изучавший москитов в Албании, Египте и Колумбии. Его исследования в рамках Рокфеллеровского фонда способствовали существенному изменению ситуации с желтой лихорадкой в Колумбии, где Бейтс принимал непосредственное участие в диагностике и лечении, исследовании лесов и болот, в проверке насекомых, подозреваемых в распространении заболеваний. За первой книгой «Естественная история Москитов» (1949) последовало большое количество научно-популярных книг по естествознанию, в которых нашла отражение любовь автора к тропикам. Умер 3 апреля 1974 года.

1906

Вольфганг Гентнер

немецкий физик, член Гейдельбергской Академии Наук (1937), президент в 1964-1967 гг. Окончил Франкфуртский университет (1930). В 1933-1935 гг. работал в лаборатории М. и П.Кюри в Институте радия в Париже, в 1936-1946 гг. (с перерывами) – в Институте физики кайзера Вильгельма. В 1946-1958 гг. – профессор и директор Института физики Фрейбургского университета, в 1958-1974 гг. – директор Института ядерной физики и профессор Гейдельбергского университета (в 1955-1959 гг. – также директор синхроциклотрона ЦЕРНа). Работы посвящены ядерной физике, радиоактивности, ускорительной технике, биофизике, геохимии и космологии. Совместно с В.Боте в 1937 г. впервые наблюдал ядерный фотоэффект у тяжелых ядер (от лития до висмута) под действием гамма-квантов, с ним же построил ускоритель Ван де Граафа и циклотрон (1943). Исследовал хронологию солнечной системы, образование метеоритов и космической пыли.

1906

Василий Николаевич Коряков

командир 91-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, гвардии подполковник. Родился в селе Издешково, ныне посёлок городского типа Сафоновского района Смоленской области, в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года. Окончив 9 классов, работал секретарём Издешковского сельсовета, слесарем, счетоводом в Ярославле. В Красной Армии с 1927 года. В 1928 году окончил военную школу спецслужб, в 1931 году - Вольскую объединённую школу лётчиков и авиационных техников, в 1932 году - Оренбургскую военную школу лётчиков. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года командиру 91-го гвардейского штурмового авиаполка (4-я гвардейская штурмовая авиадивизия, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии подполковнику Корякову Василию Николаевичу за умелое руководство полком в годы войны и 102 боевых вылета на уничтожение живой силы и боевой техники противника присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7988). В 1951 году окончил курсы усовершенствования авиационных командиров при Военно-воздушной академии. С 1961 года полковник Коряков В.Н. - в запасе. Жил в городе-герое Москве. Скончался 20 августа 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве (участок 2). Награждён 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Имя Героя носил пионерский отряд Николо-Погореловской школы Сафоновского района.

Памятник и мемориальная доска установлены на территории Вольского высшего военного училища тыла (военный институт) напротив здания управления ВУЗа.

1906

Клэнси Купер

актриса (Enchanted Forest, Girls in Chains).

1906

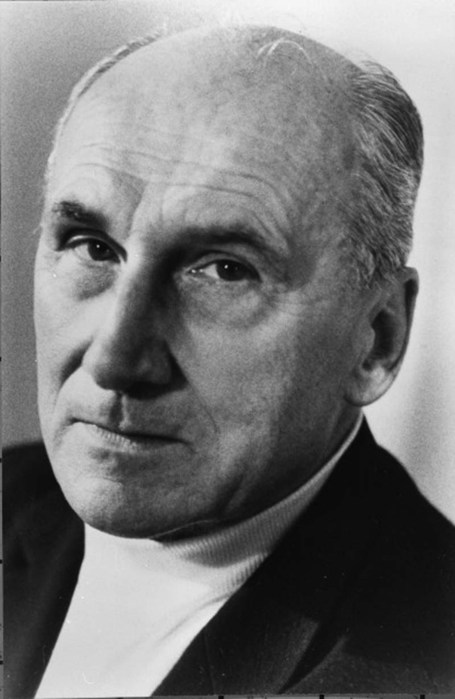

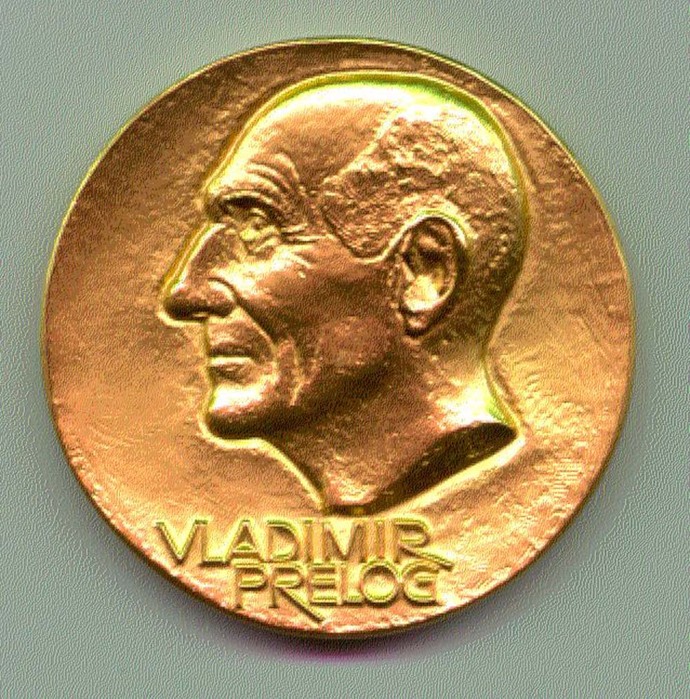

Владимир Прелог (Vladimir Prelog)

швейцарский химик-органик. Нобелевская премия по химии, 1975 (совместно с Д.Корнфортом). Родился у Милана Прелога (Milan Prelog) историка из Загреба, и Мары Сетолло (Mara Cettolo) в городе Сараево (нынешняя Босния и Герцеговина). Во время Первой мировой войны семья переехала в Загреб, где Владимир окончил местную гимназию. С 1924 по 1929 изучал химию в Пражском технологическом институте. В 1928 Прелог получил диплом инженера-химика, а на следующий год – степень доктора. Присвоение докторской степени совпало с началом экономического кризиса, поэтому он не смог найти для себя подходящей исследовательской должности и в течение 6 лет работал в коммерческой лаборатории, выпускавшей химические реактивы. В 1935 Прелог был назначен лектором, а 5 лет спустя адъюнкт-профессором Загребского университета. «Я не знал, что здесь мне придется, выполняя обязанности полного профессора, жить на неполное жалованье ассистента, но, вероятно, если бы я это и знал, решение мое не изменилось бы», – вспоминал он позднее об этом периоде своей деятельности. Организовав исследовательскую лабораторию, Прелог в 1941 синтезировал адамантан – вещество, молекула которого напоминает кристаллическую решетку алмаза. Это был сложный синтез, сделавший Прелога известным химиком. Вскоре после того как в 1941 фашисты вторглись в Загреб, Р.Кун (Нобелевский лауреат, 1938) пригласил Прелога выступить с лекциями в Германии. По пути в Германию Прелог посетил Нобелевского лауреата (1939) Л.Ружичку в Цюрихе (Швейцария). С помощью Ружички и при финансовой поддержке со стороны швейцарской химико-фармацевтической компании «Сиба А.Г.» он остался в Цюрихе. Во время Второй мировой войны Швейцария сохраняла нейтралитет, и ученый мог продолжать изучать химию природных соединений, в том числе алкалоиды и антибиотики рифамицин и боромицин. В 1942 Прелог стал приват-доцентом, в 1947 – адъюнкт-профессором, а 5 годами позже – профессором органической химии. В 1957 сменил Ружичку на посту директора лаборатории органической химии. Среди тех, кто формировал его научные подходы, сам Прелог называл Нобелевских лауреатов Л.Ружичку, Р.Робинсона (1947) и английского химика-органика Кристофера Келька Ингольда (Christopher Kelk Ingold, 1893–1970). Прелог активно работал в таких областях органической химии, где приходилось непрерывно решать вопросы динамической стереохимии. Так, изучив стереохимию хинина (вещества, применяемого в качестве лекарства от малярии) и его изомеров, он обратил внимание на соединения, содержащие циклы средних размеров (от 8 до 11 атомов), и на механизм внутрициклических реакций (т.е. на стереохимию реакций между реакционными центрами внутри колец). При внутрициклических реакциях происходит обмен атомами или их группами между участками, которые могут быть разделены 4 или 5 атомами углерода. В результате он обнаружил зависимость закономерностей таких реакций от некоторых стереохимических факторов, так называемый трансаннулярный эффект. В 1950 он сформулировал правило (правило Прелога) о предпочтительной конформации оптически активных веществ в ходе их превращений. Анализ таких конформационных эффектов был исключительно сложным и требовал применения широкого набора физических методов анализа, в первую очередь, рентгеновской кристаллографии. Учитывая трудности, связанные с названием, изображением и пониманием стереоформ органических соединений, Прелог вместе с английскими химиками Р.С.Каном (R.S.Cahn) и К.Ингольдом разработали систему классификации и номенклатуры стереоизомеров. Система Кана – Инголда – Прелога основана на трехмерных моделях и с помощью правил, вытекающих последовательно одно из другого, определяет абсолютную конфигурацию молекул с одним или более асимметричными центрами. Кстати, он ввел в постоянный обиход уже предложенный ранее термин «хиральность» как ассиметрию молекулы. В результате установления правил номенклатуры для описания и сведения в каталог стереохимических соединений Прелог заинтересовался другими проблемами описания в стереохимии – теориями групп и графов и химической топологией. При изучении макроциклических полипептидов Прелог и его коллега Х.Герлах (H.Gerlach) открыли новый вид стереоизомерии, который они назвали циклостереоизомерией. Он и его коллеги также изучили стереохимию нонактина (грибкового метаболита, который изменяет проницаемость клеточных мембран по отношению к калию) и фермента синтетазы, необходимого для биосинтеза жирных кислот. В 1975 Прелогу была присуждена Нобелевская премия «за исследование в области стереохимии органических молекул и реакций».

Он был удостоен ее совместно с Д.Корнфортом. В речи на церемонии вручении Прелогу премии профессор Арне Фредга (Arne Fredga) отметил внесенный Прелогом «важный вклад в химию ферментов», подчеркнув, что проделанная ученым работа позволила «составить «карту» активного центра молекулы фермента». О важности стереохимического знания Прелог сказал: «Энантиомеры, участвующие в жизненных процессах, одни и те же у людей, животных, растений и микроорганизмов, независимо от места их появления и времени их существования на Земле... Единственное возможное объяснение этому заключается в том, что создание живой материи было событием, не имеющим аналогов по своей необычности, и происходило оно лишь однажды». Прелог вышел в отставку с поста директора лаборатории Федерального технологического института в Цюрихе в 1976 году, но остался в совете директоров химико-фармацевтической компании «Сиба А. Г.» в Базеле. В 1959 он принял швейцарское гражданство. В свободное от работы время любил плавать и кататься на лыжах. Умер 7 января 1998 года. Работы: Значение многозвенных циклических соединений для теоретической органической химии / Перспективы развития органической химии / Под редакцией А.Тодда. Перевод с английского и немецкого Москва, 1959; Conformation and reactivity of medium-sized ring compounds // Pure Appl. Chem. 1963. V. 6.

1906

Андрей Григорьевич Телешев

командир моторизованной роты 175-го отдельного разведывательного батальона 150-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного фронта, старший лейтенант. Родился в деревне Колесянка ныне Чаусского района Могилёвской области Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. Член ВКП(б) с 1934 года. Окончил школу ФЗУ, работал на машиностроительном заводе. В Красной Армии с 1932 года. В 1934 году окончил Московское военное пехотное училище. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Командир моторизованной роты 175-го отдельного разведывательного батальона (150-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Северо-Западный фронт) старший лейтенант Андрей Телешев в ночь на 14 февраля 1940 года провёл разведку боем в районе мыса Патаниеми: под огнём противника проделав проходы в проволочном заграждении, вверенная ему рота штурмовала вражеские позиции. В результате были получены ценные сведения об огневых точках врага. Отважный командир роты старший лейтенант Телешев А.Г. пал смертью храбрых в этом бою. Похоронен в братской могиле в посёлке Сапёрное Приозёрского района Ленинградской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» старшему лейтенанту Телешеву Андрею Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.

1907

Марк (Михаил) Лазаревич Никельберг

Актёр. Умер 12 ноября 1985 года.

1907

Elspeth Josceline Huxley

английский писатель.

1907

Айдогды Тахиров

командир отделения 87-й Туркменской отдельной стрелковой бригады 11-й армии Северо-Западного фронта, старший сержант. Родился в ауле Арап-Кала (ныне носящим имя героя) ныне Какинского этрапа Ахалского велаята Туркменистана в семье крестьянина. Туркмен. Член ВКП(б) с 1930 года. Образование начальное. С юношеских лет работал батраком в байских хозяйствах. В 1929 году он добровольцем ушел в Красную Армию. После демобилизации, в 1931 году, вернулся домой. Работал сначала мирабом в ауле Арап-Кала, затем старшим милиционером районной милиции. В 1935 был избран председателем аулсовета Хивабад, а затем председателем колхоза „Инклаб". В декабре 1941 года был вновь призван в армию. С декабря 1942 года – на фронте. Воевал на Северо-Западной фронте в составе 87-й стрелковой бригады, первом из сформированных в Туркменистане национальных воинских соединений. В ночь на 30 января 1943 года старший сержант Тахиров, находясь в боевом охранении в районе деревни Новая Деревня (Парфинский район Новгородской области), с группой бойцов принял бой с численно превосходящим противником. На позиции боевого охранение вышло до роты гитлеровцев. Четверо советских бойцов не отступили ни на шаг. Вскоре раненый Айдогды Тахиров остался один. Когда диски автомата опустели, он с гранатами в руках бросился вперёд и уничтожил десятки врагов. Получив в рукопашной схватке еще ряд тяжелых ранений, Тахиров в бесчувственном состоянии был унесен немцами в свои траншеи. В этом неравном бою он уничтожил 47 немцев. Мужественный воин один сорвал наступление роты врага. Приведя Тахирова в чувство, они попытались заставить его через громкоговорящую установку обратиться к советским воинам-туркменам с провокационным призывом. Находящиеся в окопах, услышали через гитлеровское радио знакомый голос: “Братья-туркмены, слушайте меня! Я, Айдогды Тахиров... Бейте фашистов, нещадно бейте. Пусть вечно живет наша великая Родина...”. Голос оборвался, послышались шум, крики... Айдогды сказал не то, к чему его понуждали враги. Спустя несколько дней, когда деревня Большие Дубовицы была освобождена, в одном из сараев нашли изуродованное тело воина. Из наградного листа: «Будучи подвергнут мучительным пыткам, товарищ Тахиров ни одним словом не выдал врагу военной тайны. Найденный впоследствии труп героя носил следы зверских пыток: вся спина в кровавых рубцах от ударов шомполов; раны разворочены тупым предметом; на лице кровоподтеки и синяки; на шее следы пальцев от удушенья, ноги связаны веревкой». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Тахирову Айдогды посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Похоронен в селе Налючи, где на могиле установлен обелиск. Его именем названы улицы в городах Ашгабад, Старая Русса Новгородской области, Елотан Марыйского велаята, родной аул. В 1943 году поэт Михаил Матусовский написал поэму "Айдогды Тахиров и его друг Савушкин", которая была переведена на туркменский язык и вышла в Туркменистане отдельной книгой.

1907

Эрих Ян

лидер берлинской нацистской молодежи. Родился в семье типографского рабочего. Еще подростком вступил в молодежную берлинскую организацию "Союз Бисмарка", а в 1929 примкнул к нацистскому движению. Вскоре он стал руководителем берлинской организации "Гитлерюгенд", а также играл заметную роль в общенациональном молодежном нацистском движении.

1908

Эльза Паулевна Маазик

эстонская советская артистка оперы и оперетты (сопрано). Народная артистка Эстонской ССР (1952). В 1935 окончила Таллинскую консерваторию, в 1939 совершенствовалась в Италии. Впервые выступила на сцене как артистка оперетты в 1932 в Пярну. До 1935 работала в пярнуском театре "Эндла"; в 1935-1941 - солистка оперы и оперетты в театре "Ванемуйне", с 1942 - солистка театра "Эстония". Маазик обладает гибким голосом красивого тембра, исполняет партии как лирико-колоратурного, так и драматического сопрано. Партии: Арму, Сайма ("Певец свободы"; Сталинская премия СССР, 1950, "Огни мщения" Э. Каппа), Татьяна, Лиза; Тамара ("Демон"), Елизавета ("Тангейзер"), Тоска, Чио-Чио-сан и др. Литература: "Эстония", театральный Таллин. Государственный театр оперы и балета Эстонской ССР "Эстония". [Сборник статей], Таллин, 1950; "Театр", 1959, ј 5, страница 156.

1910

Владимир Иванович Малышев

литературовед и археограф, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологии, основатель древлехранилища Пушкинского дома. Выдающийся знаток и исследователь творчества и жизни протопопа Аввакума. Возродил работу по розыску древнерусских рукописей у населения, предприняв с этой целью археографическое обследование реки Печоры. Итогом этой работы стала книга "Устьцилемские рукописные сборники XVI-XX веков".

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |