Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sov-un.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://sov-un.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

ПРАВДА РУССКОГО НАСТУПЛЕНИЯ |

профессор Академии военных наук, член-корреспондент Академии геополитических проблем, старший научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ.

То, что Красная Армия в 1945 году мощно наступала, к мифам не отнесешь никак, но то, как она наступала, сегодня во многом мифологизировано в том смысле, что наступала она якобы бездарно, давила не умением, а массой войск, с излишними потерями и т.д. Мол, русские в 1945 году воевали не в соответствии с суворовскими заветами Александра Васильевича Суворова, а по "суворовским" наветам "Суворова"-Резуна.

А как было на деле – тогда, в 1945 году?

ЛОЖЬ АНГЛИЙСКОГО ИСТОРИКА

К моменту выхода войск Красной Армии на государственную границу СССР в 1944 году Германия располагала очень крупным военным потенциалом. К началу 1945 года германская армия на всех фронтах насчитывала 5,6 млн человек. Из них на советско-германском фронте – 3,7 млн человек с наибольшей боеспособностью, имеющих на вооружении 52,6 тыс. орудий и минометов, 8,1 тыс. танков и штурмовых орудий, а также 4,1 тыс. боевых самолетов.

Да, 6 июня 1944 года союзники высадились в Нормандии, и был открыт Второй фронт в Западной Европе. Немцы стали нести потери и отступать не только под мощными десятью сталинскими ударами 1944 года, но и под союзническими ударами.

Однако основными оставались все же сталинские удары...

23 июня 1944 года началась операция "Багратион" – Белорусская операция 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов.

13 июля началась Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта.

И быстро выявилась странная и показательная закономерность.

С середины лета 1944 года немцы сдавали союзникам территорию без особых боев, выводя из-под удара людей и технику на Западном фронте, зато упорно сопротивлялись на Восточном фронте.

Союзники воевали ни шатко ни валко, а мы все наращивали размах наступления и к середине 1944 года подошли к Висле, по-прежнему перемалывая живую силу и технику противника. Лишь к осени 1944 года Восточный фронт на главных направлениях стабилизировался. И стабилизировался в силу необходимости для Красной Армии стратегической паузы.

США и Англия имели к началу 1945 года на германском фронте суммарно 5,2 млн человек (3,7 млн – США и 1,5 млн – Англия) с подавляющим преимуществом в стратегической бомбардировочной авиации. Им противостояло менее 2 млн немцев, но особых успехов в 1944 году союзники – если сопоставить их потенциал и результаты – не достигли.

Причем как в 1944-м, так и в 1945 году англо-американские союзники нередко пускали впереди себя польское "пушечное" мясо из состава польских частей…

Это были войска, сформированные в Англии, а также та армия Андерса, которая формировалась в 1941–1942 годах в Советском Союзе, но покинула нашу территорию в разгар Сталинградской битвы, не желая сражаться с немцами, а желая отирать зады на английском Ближнем Востоке.

Советский Союз в 1945 году обладал на советско-германском фронте войсками в составе: 6,7 млн человек, 107,3 тыс. орудий и минометов, 12,1 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 14,7 тыс. боевых самолетов.

Превосходство в живой силе и технике было налицо, но говорить о нем как подавляющем не приходилось – ведь нам предстояло наступать, а соотношение по всем показателям не составляло в нашу пользу даже двух к одному.

Успех Красной Армии можно было обеспечить в таких условиях не "валом", а только маневром! То есть умелым сосредоточением сил прорыва на главных направлениях без чрезмерного (а кто заранее скажет – где пределы этого "чрезмерного"?!) ослабления флангов.

Много значило также обеспечение скрытности переброски войск и наращивания нашей группировки в районах будущего наступления.

Без полководческого опыта и таланта было невозможно ни планировать подобные гигантские боевые процессы, ни управлять ими. Никаких успехов нельзя было добиться и без солдатского и офицерского воинского умения.

Так вот, со всеми непростыми задачами подготовки и ведения успешного наступления Красная Армия справилась просто блестяще, и к первым числам февраля 1945 года это стало ясно всем – и прямому врагу в Берлине, и "заклятым друзьям" в Лондоне и за океаном.

СИЛЬНЫ И ОПАСНЫ

В начале февраля 1945 года на Крымской (Ялтинской) конференции заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов сделал доклад, из которого вырисовывалась картина впечатляющего германского сопротивления на всех фронтах. Можно лишь удивляться, насколько немцы были еще сильны зимой 1945 года!

Они были сильны и этим очень опасны. Победа над ними была не только возможной, но уже и неизбежной, однако было понятно, что уж кому-кому, а русским придется заплатить за нее сполна.

Даже в 1945 году.

Нам сдаваться в плен целыми армиями немцы не собирались. Такие подарки они были готовы делать лишь союзникам на западе.

И делали.

Английский военный историк генерал Джон Фуллер в своем очерке о Второй мировой войне удивлялся: "Странно, что в обстановке, которая сложилась в результате вторжения во Францию, на русско-польском фронте (имеется в виду польский участок советско-германского фронта. – С.Б.) с середины августа 1944-го до середины января 1945 года не произошло ничего важного".

Понятно, что, написав это, Фуллер хотел косвенно обвинить Сталина за его якобы "бездействие" под Варшавой осенью 1944 года. Мол, союзники так уж постарались, так постарались, так отвлекли Гитлера на Западе, что русские осенью 1944 года могли бы на Востоке и пошевелиться... Варшаву там взять и еще чего-нибудь по мелочам провернуть вроде взятия, скажем, какого-то там Кенигсберга.

Однако опасное это дело – пытаться наводить тень на ясный день, можно и дураком себя выставить. Фуллер – как военный теоретик – не мог не знать, что с момента высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года до середины августа 1944 года на "русско-польском" фронте некие изменения все же были. Пустяк, конечно, – "всего лишь" стратегическая Белорусская операция, освободившая Белоруссию и продвинувшая "русско-польский" фронт на запад более чем на 500 километров. После всего этого не грех было и передохнуть и более ничего "важного" временно не совершать.

Этого-то Фуллер и "не заметил". В итоге, пытаясь опорочить Сталина и русских, Фуллер дал основания усомниться не только в своей объективности (этим в трудах западных историков не пахло никогда), но и в своем профессионализме. Впрочем, даже английский генерал признал: "...Каковы бы ни были причины – политические (куснул-таки еще раз. – С.Б.) или связанные с работой тыла, – русские использовали передышку для перегруппировки своих армий".

И вот тут спорить не с чем. Суть оперативной и даже стратегической паузы в действиях пяти советских фронтов была именно в необходимости передышки и перегруппировок для нового наступления.

Советское зимнее наступление 1945 года началось 12 января и к 15 января развернулось на фронте от Немана до Карпат протяжением 700 километров.

Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Черняховского наступали на Кенигсберг (17 февраля 1945 года 38-летний Иван Черняховский был смертельно ранен и его заменил маршал Александр Василевский).

Войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского, идя по северному берегу Вислы, отрезали Восточную Пруссию от центральных районов Германии.

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова охватывали Варшаву, чтобы освободить ее, и наступали южнее Вислы на Познань.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева шли на Ченстохов и Бреслау (Вроцлав).

Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ивана Петрова в полосе Карпат прорывались на Новы-Тарг.

Главный удар наносился группой войск Рокоссовского, Жукова и Конева на фронте Остроленка–Краков шириной 300 километров.

К 1 февраля 1945 года советские войска на направлении главного удара продвинулись до 500 километров… За 18 дней наступления. Средний темп продвижения – 25–30 километров в сутки.

Шло наступление и на южном фасе советско-германского фронта. Сравнивая продолжительно стабильную ситуацию на "русско-польском" участке советско-германского фронта с ситуацией на "дунайском" фронте, Фуллер "глубокомысленно" размышлял:

"Если эта продолжительная пауза (в Польше. – С.Б.) произошла вследствие трудностей снабжения, то почему на дунайском фронте дело обстояло иначе? Наступление на этом фронте продолжалось, несмотря на то что коммуникации там были длиннее".

Но ответ очевиден. На "дунайском" фронте оперативная обстановка складывалась для нас удачнее, да и противник там был слабее: кроме немцев – венгры, близкие к деморализации. На "дунайском" фланге германского фронта то и дело образовывались "венгерские" прорехи.

Еще 24 сентября 1944 года войска 2-го Украинского фронта вышли к границе Венгрии – тогда союзницы Германии. И в ходе боевых действий в Венгрии Красная Армия провела три наступательные и одну оборонительную операции.

Наступательные это:

– Дебреценская операция 6–28 октября 1944 года, в ходе которой была занята треть венгерской территории;

– Будапештская операция 29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года, в ходе которой был взят Будапешт, столица Венгрии, и разгромлена почти 200-тысячная группировка немцев;

– Венская операция, начавшаяся 16 марта 1945 года, в ходе которой к 4 апреля вся территория Венгрии была освобождена от немецкой оккупации…

Так обстояло дело с нашим наступлением в начале 1945 года. Что же до выше упомянутой оборонительной операции Красной Армии на территории Венгрии, то она оказалась последней нашей крупной оборонительной операцией в той войне.

И вот об этой операции надо рассказать подробнее.

ПОЛУЗАБЫТАЯ ЭПОПЕЯ БАЛАТОНА

В начале марта 1945 года немецкое командование решило провести контрнаступление против 3-го Украинского фронта в районе озера Балатон. Цель – сохранение за собой западной части Венгрии с ее нефтяными промыслами и ликвидация угрозы промышленным районам Австрии и Южной Германии. Прорвав советский фронт, немцы рассчитывали изменить стратегическую ситуацию и затянуть войну.

Наступление началось в ночь на 6 марта 1945 года тремя ударами по сходящимся направлениям.

Главный удар наносили 6-я армия и 6-я танковая армия СС в составе двух танковых корпусов между озерами Веленце и Балатон в юго-восточном направлении.

2-я танковая армия рвалась на восток, на Капошвар.

Армия "Е" наступала с правого берега реки Драва на северо-восток, навстречу 6-й танковой армии.

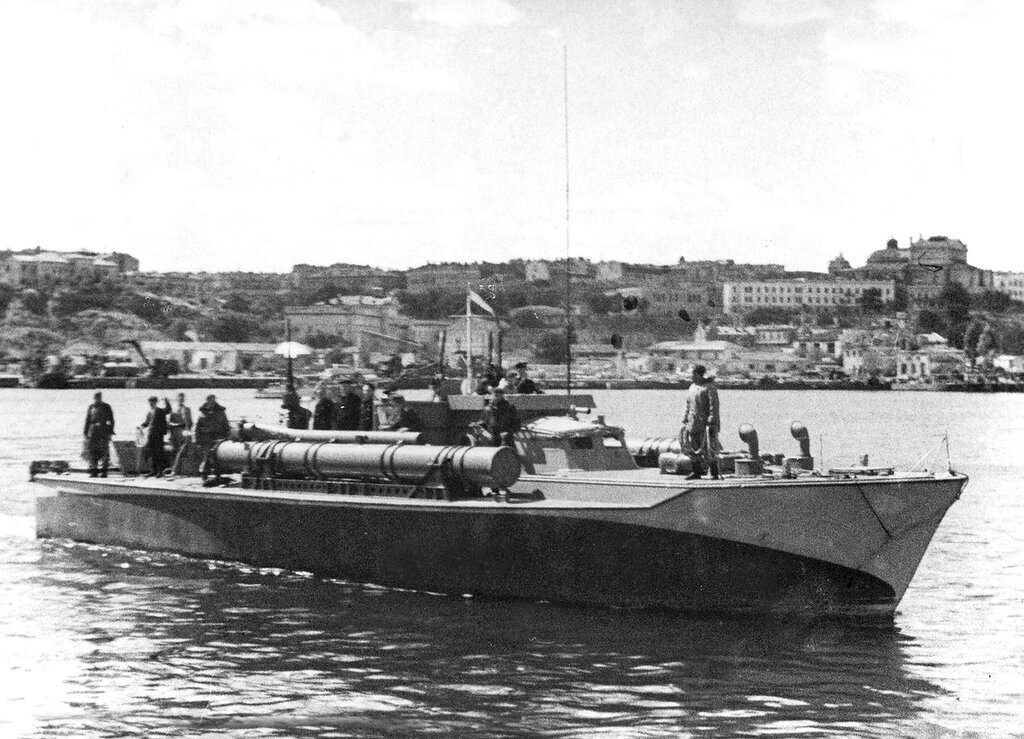

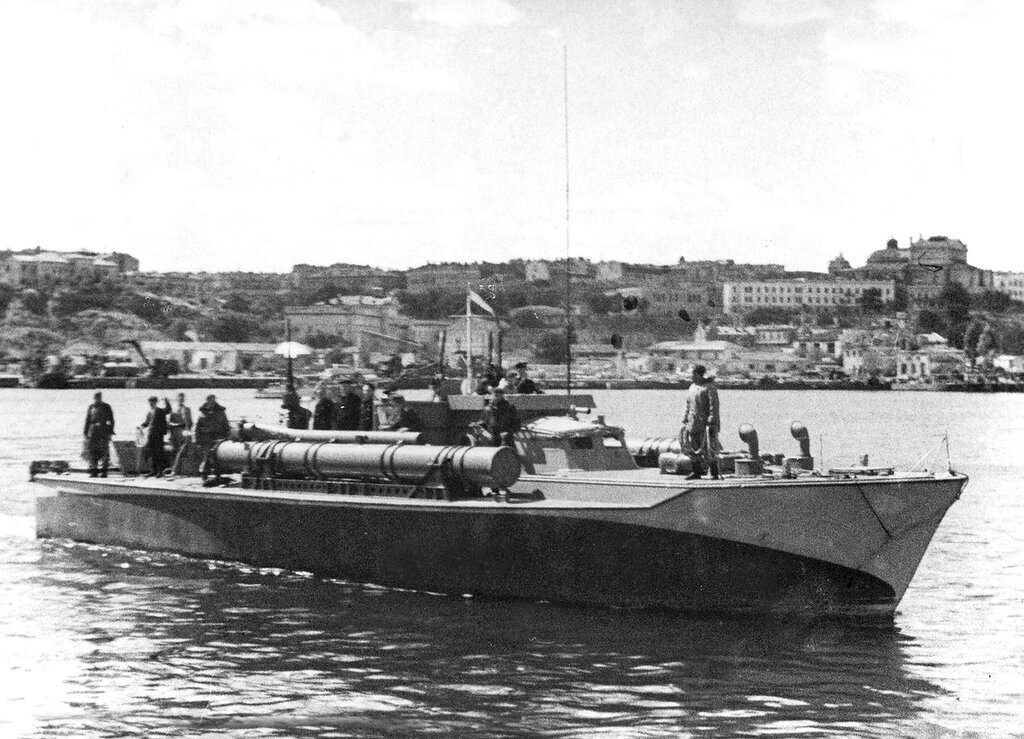

Фото Федерального архива Германии

Общий замысел заключался в расчленении советской обороны, окружении и уничтожении наших войск западнее Дуная с овладением всем западным побережьем Дуная и приобретением плацдармов на восточном его берегу.

Собственно, если бы все для немцев завершилось успешно, они овладели бы всем соблазнительным "треугольником", ограниченным озером Балатон и реками Дунай и Драва.

На небольшом участке между озерами Веленце и Балатон немцы бросили на нас огромную массу танков в полосе 12–15 километров.

У советских военных историков Балатонская оборонительная операция всегда оставалась в тени. Возможно, по той причине, что тогда Красной Армии – единственный раз в 1945 году – пришлось вести тяжелое оборонительное сражение. А зря задвигали Балатонские бои на второй план – они достойны самой громкой славы уже потому, что выстоять в неожиданно критической ситуации, и не просто выстоять, а сразу же нанести ответный сокрушающий удар могут лишь войска, доблесть и воинская выучка которых безупречны! Как, к слову, и высшее руководство этими войсками.

Незадолго до удара в районе Балатона по русским немцы так же неожиданно нанесли удар по союзникам в районе Арденн – с участием на острие удара одной и той же 6-й танковой армии СС. Англосаксы от германского удара покатились назад кубарем. Мы – устояли.

Бои в зоне будущего немецкого наступления и до этого были для нас непростыми. В типичном боевом донесении командования 3-го Украинского фронта Верховному главнокомандующему от 24 января 1945 года говорилось, в частности:

"1. Противник на участке от оз. Веленце до р. Дунай с 22.30 23.1.45 после мощной часовой артиллерийской подготовки группами по 10–12 танков и штурмовых орудий с пехотой непрерывно атаковал боевые порядки 5 гв. кк (гвардейского кавалерийского корпуса. – С.Б.) на всем фронте корпуса.

Сосредоточив на узком фронте – Каполнаш-Ниск, Гебельяраши – до 100 бронеединиц, в 1.30 24.1.45 возобновил наступление в сев.-восточном направлении, нанося основной удар на Барачка.

Бои носили исключительно ожесточенный характер, в результате которых противник, неся большие потери в технике и живой силе, прорвал первую линию обороны 5 гв. кк, смял его боевые порядки и потеснил от 2,5 до 5 км. Группою до 10 танков прорвался к южн. окраине Барачка, где уничтожается нашими частями..."

Однако все это оказалось "цветочками". А вот какими были "ягодки". Уже после того, как в районе Балатона все было закончено, те же командующий 3-м Украинским фронтом маршал Федор Толбухин, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Алексей Желтов и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Семен Иванов докладывали Сталину 23 марта 1945 года:

"1. Потерпев неудачу в январско-февральских наступательных боях, противник к 6.3.45, как теперь подтверждено пленными и документами, сосредоточил в районе Секешфехервар 6-ю танковую армию СС в составе: 11 танковых дивизий (1, 3, 6, 23 тд, 1 тд СС "Адольф Гитлер", 2 тд СС "Райх", 3 тд СС "Мертвая голова", 5 тд СС "Викинг", 9 тд СС "Гогенштауфен", 12 тд СС "Гитлерюгенд", 2 тд /в [енгерскую] /), три пехотные дивизии… с артиллерийскими средствами усиления… с общим количеством 800 танков и 350 СУ. Кроме того, противник в ходе операции вывел на восполнение потерь из глубины 750 танков и СУ, из них типа "Тигр" и "Королевский тигр" – 350, "Пантера" – 240, средних – 160, бронетранспортеров – 670, орудий – 1700, минометов – 780, пулеметов – 7200, живой силы до 150 000.

Южнее оз. Балатон с направления Надьканижа – три пехотные дивизии…, одну мотодивизию (16 мд СС "Райхсфюрер"), одну бригаду штурмовых орудий (261) с общим количеством до 100 танков и СУ, 60 бронетранспртеров, 342 орудия, до 40 000 живой силы.

Южнее р. Драва – четыре пехотные дивизии… одну кавдивизию… два полицейских полка, 2-й и 606-й, 15 танков и СУ, до 300 орудий, свыше 35 000 солдат и офицеров.

С утра 6.3.45 после мощной артиллерийской подготовки одновременно на всех направлениях перешел в наступление..."

Возможно, кому-то цитата покажется длинной. Но выше приведена лишь восьмая часть боевого донесения одного только фронта!

А у Сталина фронтов было только на Западе семь, да плюс Дальний Восток, да плюс флоты, да плюс, да плюс... И со всем надо было знакомиться, все ежедневно осмысливать, укладывать в голове...

Да ведь и решения надо было принимать.

Ежедневно!

Впрочем, я отвлекся.

Балатонская оборонительная операция 3-го Украинского фронта была скоротечной – с 6 по 15 марта 1945 года, но она была очень для нас тяжелой.

На шестой день боев – 12 марта, Военный совет фронта счел необходимым обратиться к личному составу "в связи с контрнаступлением противника в южном направлении вдоль р. Дунай, предпринятом 6 марта 1945 г.".

И это Обращение сталинских полководцев к воинам можно считать образцом обращения компетентного руководства к вполне сознательной массе – настолько этот документ умен, информативен, убедителен, эмоционально и морально впечатляющ. В нем говорилось, что враг "не примирился с фактом своего поражения в битве за Будапешт... Десять танковых и шесть пехотных дивизий – таков кулак, собранный фашистами для удара на юг вдоль р. Дунай...".

"Почему он решился на это?" – спрашивалось в Обращении, и там же давался конкретный ответ: "Взгляните на карту, и вы увидите, как глубоко проникли мы к жизненно важным политическим и экономическим центрам гитлеровской Германии... Мы уже отобрали у врага венгерский угольный бассейн в районе Печ. Мы уже находимся рядом с венгерской нефтью в районе Надьканижа... Мы угрожаем коммуникациям югославской и итальянской группировок противника..."

Заканчивалось Обращение словами: "...Враг думал в два-три дня сломить наше сопротивление, прорвать фронт и дезорганизовать наши войска. Однако вот уже шесть дней, а успех у противника ничтожный, равный проигрышу сражения.

За эти дни горячих боев мы серьезно измотали противника... Таким образом, еще несколько дней величайшей стойкости и упорства, и план противника рухнет, подобно карточному домику…

Боевые друзья! В ваших руках могучая советская техника, способная сломить упорство врага... Здесь мы должны вогнать его в могилу!.. Больше стойкости! Выше бдительность! Будьте в постоянной готовности нанести смертельный удар врагу! С именем великого Сталина вперед за Родину, к очередной победе над врагом! Смерть немецким бандитам!"

Имя Сталина упоминалось в Обращении один раз – в конце.

Северо-западный берег озера Балатон – это золотая курортная зона. Теперь же здесь были брошены в решительный прорыв громобойные массы "Тигров" и "Фердинандов". 4-й танковый корпус СС на фронте Оши–Балатон имел одних танков до 560, то есть по 80–90 танков и штурмовых орудий на каждый километр в центре предполагаемого прорыва.

Один "Тигр" или "Фердинанд" на 12 метров!

Наш 1-й гвардейский укрепленный район мог на том же километре против этой стальной волны выставить... четыре станковых пулемета, четыре противотанковых ружья и два орудия. По живой силе мы уступали там в десять раз, по артиллерии – в четыре, а по танкам... Герой Советского Союза, генерал Николай Бирюков, воевавший на Балатоне, сообщая эти цифры, заканчивает так: "А по танкам даже сравнить нельзя – не с чем..."

Такой оказалась ситуация на острие германского удара под Балатоном в марте 1945 (сорок пятого!) года.

Собственно, если быть полностью точным, то немцам удалось обеспечить в начале Балатонской операции не более чем двукратное общее превосходство по танкам. Однако и это было, во-первых, по тем временам очень серьезное превосходство – ведь мы уже привыкли к тому, что наступаем и побеждаем, и вдруг...

Во-вторых же, на некоторых участках мы оказались перед фактом того соотношения сил, о котором написал генерал Бирюков. А ведь прорыв потому и называют прорывом, что рвется там, где тонко…

Интересно еще раз сравнить психологическую и боевую реакцию союзников в декабре 1944 года в Арденнах и советских воинов в марте 1945 года на Балатоне.

Шла война, а на войне все неясно до тех пор, пока она не закончилась. Это в 2015 году мы знаем, что война закончилась полным крахом рейха 9 мая 1945 года. А в марте 1945-го было ясно лишь то, что рейх – в тяжелейшем положении, но еще очень силен. Красная Армия даже еще не начинала готовиться к штурму Кенигсберга.

Союзники под ударами 6-й танковой армии СС покатились так, что Западный фронт мог рухнуть.

И тут же Черчилль запросил помощи у Сталина.

Советские войска под ударами той же 6-й танковой армии СС, которая благодаря вялости союзников могла быть переброшена Гитлером на Восточный фронт, выстояли… Через 10 дней после начала немецкого наступления перешли 16 марта в собственное наступление… И, введя в 14-километровый прорыв нашу 6-ю танковую армию (надо же, как совпало!), быстро расширили прорыв до 90 километров по фронту и углубили до 55 километров на оперативную глубину.

Мы не только разгромили мощную ударную германскую группировку, но и создали условия для скорого перехода в контрнаступление на Венском направлении.

Англичанин же Фуллер ничтоже сумняшеся написал о Балатонской эпопее в своей книге вот что: "В то время как наступательные действия Конева и Жукова близились к концу, операции на Дунае вступили в третью и последнюю фазу. Эта фаза началась на третьей неделе февраля наступлением немцев и венгров против русских на рубеже реки Грон и между Дравой и озером Балатон. Действия эти были столь многообещающими, что генерал Фризнер получил для усиления 6-ю танковую армию, которая незадолго перед этим участвовала в арденнском наступлении. 3 марта Фризнер предпринял поддержанную сильной авиацией мощную контратаку между озерами Балатон и Веленце. Наступая на Гершег-Фальва, он приблизился к Дунаю на расстояние нескольких миль. Здесь так же, как и в сражении в Арденнах, его танки оказались без горючего, и к 15 марта те из них, которые еще могли двигаться, были отброшены назад на исходные позиции".

Это – все.

Все!

Читатели Фуллера могли и впрямь подумать, что у Фризнера на Балатоне просто не хватило бензина для танков.

А русские?

Ну, да, они воспользовались этим. Что там говорить – повезло русским неумехам в очередной раз. Это – если по Фуллеру, но – не в соответствии с исторической истиной.

В качестве заключительной же иллюстрации к теме Балатона приведу следующую информацию...

7 апреля 1945 года Сталин направил очередное послание президенту Рузвельту, где сообщал неприглядные вещи. В феврале 1945 года американцы передали нам якобы "важнейшие сведения" о том, что в марте ожидается два серьезных контрудара немцев из Померании на Торн и из района Моравска Острава на Лодзь.

Далее Сталин писал:

"На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта".

Сталин указывал, что немцы собрали в этом районе до 35 дивизий, в том числе 11 танковых, и что это был "один из самых серьезных ударов за время войны, с такой концентрацией танковых сил".

"Маршалу Толбухину, – писал маршал Сталин, – удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову между прочим потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина".

Сталин прибавлял: "Таким образом я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов".

Что ж, в результате Балатонской эпопеи – незаслуженно нами полузабытой – Сталин и вся страна имели случай убедиться также в выучке, самоотверженности и стойкости наших войск, умевших в 1945 году в равной мере успешно наступать, при необходимости – удерживать свои рубежи, а потом – все равно наступать!

И могло ли быть иначе?

http://topwar.ru/72858-pravda-russkogo-nastupleniya.html

|

Метки: ВОВ СССР ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА |

ПРАВДА РУССКОГО НАСТУПЛЕНИЯ |

профессор Академии военных наук, член-корреспондент Академии геополитических проблем, старший научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ.

То, что Красная Армия в 1945 году мощно наступала, к мифам не отнесешь никак, но то, как она наступала, сегодня во многом мифологизировано в том смысле, что наступала она якобы бездарно, давила не умением, а массой войск, с излишними потерями и т.д. Мол, русские в 1945 году воевали не в соответствии с суворовскими заветами Александра Васильевича Суворова, а по "суворовским" наветам "Суворова"-Резуна.

А как было на деле – тогда, в 1945 году?

ЛОЖЬ АНГЛИЙСКОГО ИСТОРИКА

К моменту выхода войск Красной Армии на государственную границу СССР в 1944 году Германия располагала очень крупным военным потенциалом. К началу 1945 года германская армия на всех фронтах насчитывала 5,6 млн человек. Из них на советско-германском фронте – 3,7 млн человек с наибольшей боеспособностью, имеющих на вооружении 52,6 тыс. орудий и минометов, 8,1 тыс. танков и штурмовых орудий, а также 4,1 тыс. боевых самолетов.

Да, 6 июня 1944 года союзники высадились в Нормандии, и был открыт Второй фронт в Западной Европе. Немцы стали нести потери и отступать не только под мощными десятью сталинскими ударами 1944 года, но и под союзническими ударами.

Однако основными оставались все же сталинские удары...

23 июня 1944 года началась операция "Багратион" – Белорусская операция 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов.

13 июля началась Львовско-Сандомирская операция 1-го Украинского фронта.

И быстро выявилась странная и показательная закономерность.

С середины лета 1944 года немцы сдавали союзникам территорию без особых боев, выводя из-под удара людей и технику на Западном фронте, зато упорно сопротивлялись на Восточном фронте.

Союзники воевали ни шатко ни валко, а мы все наращивали размах наступления и к середине 1944 года подошли к Висле, по-прежнему перемалывая живую силу и технику противника. Лишь к осени 1944 года Восточный фронт на главных направлениях стабилизировался. И стабилизировался в силу необходимости для Красной Армии стратегической паузы.

США и Англия имели к началу 1945 года на германском фронте суммарно 5,2 млн человек (3,7 млн – США и 1,5 млн – Англия) с подавляющим преимуществом в стратегической бомбардировочной авиации. Им противостояло менее 2 млн немцев, но особых успехов в 1944 году союзники – если сопоставить их потенциал и результаты – не достигли.

Причем как в 1944-м, так и в 1945 году англо-американские союзники нередко пускали впереди себя польское "пушечное" мясо из состава польских частей…

Это были войска, сформированные в Англии, а также та армия Андерса, которая формировалась в 1941–1942 годах в Советском Союзе, но покинула нашу территорию в разгар Сталинградской битвы, не желая сражаться с немцами, а желая отирать зады на английском Ближнем Востоке.

Советский Союз в 1945 году обладал на советско-германском фронте войсками в составе: 6,7 млн человек, 107,3 тыс. орудий и минометов, 12,1 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 14,7 тыс. боевых самолетов.

Превосходство в живой силе и технике было налицо, но говорить о нем как подавляющем не приходилось – ведь нам предстояло наступать, а соотношение по всем показателям не составляло в нашу пользу даже двух к одному.

Успех Красной Армии можно было обеспечить в таких условиях не "валом", а только маневром! То есть умелым сосредоточением сил прорыва на главных направлениях без чрезмерного (а кто заранее скажет – где пределы этого "чрезмерного"?!) ослабления флангов.

Много значило также обеспечение скрытности переброски войск и наращивания нашей группировки в районах будущего наступления.

Без полководческого опыта и таланта было невозможно ни планировать подобные гигантские боевые процессы, ни управлять ими. Никаких успехов нельзя было добиться и без солдатского и офицерского воинского умения.

Так вот, со всеми непростыми задачами подготовки и ведения успешного наступления Красная Армия справилась просто блестяще, и к первым числам февраля 1945 года это стало ясно всем – и прямому врагу в Берлине, и "заклятым друзьям" в Лондоне и за океаном.

СИЛЬНЫ И ОПАСНЫ

В начале февраля 1945 года на Крымской (Ялтинской) конференции заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов сделал доклад, из которого вырисовывалась картина впечатляющего германского сопротивления на всех фронтах. Можно лишь удивляться, насколько немцы были еще сильны зимой 1945 года!

Они были сильны и этим очень опасны. Победа над ними была не только возможной, но уже и неизбежной, однако было понятно, что уж кому-кому, а русским придется заплатить за нее сполна.

Даже в 1945 году.

Нам сдаваться в плен целыми армиями немцы не собирались. Такие подарки они были готовы делать лишь союзникам на западе.

И делали.

Английский военный историк генерал Джон Фуллер в своем очерке о Второй мировой войне удивлялся: "Странно, что в обстановке, которая сложилась в результате вторжения во Францию, на русско-польском фронте (имеется в виду польский участок советско-германского фронта. – С.Б.) с середины августа 1944-го до середины января 1945 года не произошло ничего важного".

Понятно, что, написав это, Фуллер хотел косвенно обвинить Сталина за его якобы "бездействие" под Варшавой осенью 1944 года. Мол, союзники так уж постарались, так постарались, так отвлекли Гитлера на Западе, что русские осенью 1944 года могли бы на Востоке и пошевелиться... Варшаву там взять и еще чего-нибудь по мелочам провернуть вроде взятия, скажем, какого-то там Кенигсберга.

Однако опасное это дело – пытаться наводить тень на ясный день, можно и дураком себя выставить. Фуллер – как военный теоретик – не мог не знать, что с момента высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года до середины августа 1944 года на "русско-польском" фронте некие изменения все же были. Пустяк, конечно, – "всего лишь" стратегическая Белорусская операция, освободившая Белоруссию и продвинувшая "русско-польский" фронт на запад более чем на 500 километров. После всего этого не грех было и передохнуть и более ничего "важного" временно не совершать.

Этого-то Фуллер и "не заметил". В итоге, пытаясь опорочить Сталина и русских, Фуллер дал основания усомниться не только в своей объективности (этим в трудах западных историков не пахло никогда), но и в своем профессионализме. Впрочем, даже английский генерал признал: "...Каковы бы ни были причины – политические (куснул-таки еще раз. – С.Б.) или связанные с работой тыла, – русские использовали передышку для перегруппировки своих армий".

И вот тут спорить не с чем. Суть оперативной и даже стратегической паузы в действиях пяти советских фронтов была именно в необходимости передышки и перегруппировок для нового наступления.

Советское зимнее наступление 1945 года началось 12 января и к 15 января развернулось на фронте от Немана до Карпат протяжением 700 километров.

Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Черняховского наступали на Кенигсберг (17 февраля 1945 года 38-летний Иван Черняховский был смертельно ранен и его заменил маршал Александр Василевский).

Войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского, идя по северному берегу Вислы, отрезали Восточную Пруссию от центральных районов Германии.

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова охватывали Варшаву, чтобы освободить ее, и наступали южнее Вислы на Познань.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева шли на Ченстохов и Бреслау (Вроцлав).

Войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ивана Петрова в полосе Карпат прорывались на Новы-Тарг.

Главный удар наносился группой войск Рокоссовского, Жукова и Конева на фронте Остроленка–Краков шириной 300 километров.

К 1 февраля 1945 года советские войска на направлении главного удара продвинулись до 500 километров… За 18 дней наступления. Средний темп продвижения – 25–30 километров в сутки.

Шло наступление и на южном фасе советско-германского фронта. Сравнивая продолжительно стабильную ситуацию на "русско-польском" участке советско-германского фронта с ситуацией на "дунайском" фронте, Фуллер "глубокомысленно" размышлял:

"Если эта продолжительная пауза (в Польше. – С.Б.) произошла вследствие трудностей снабжения, то почему на дунайском фронте дело обстояло иначе? Наступление на этом фронте продолжалось, несмотря на то что коммуникации там были длиннее".

Но ответ очевиден. На "дунайском" фронте оперативная обстановка складывалась для нас удачнее, да и противник там был слабее: кроме немцев – венгры, близкие к деморализации. На "дунайском" фланге германского фронта то и дело образовывались "венгерские" прорехи.

Еще 24 сентября 1944 года войска 2-го Украинского фронта вышли к границе Венгрии – тогда союзницы Германии. И в ходе боевых действий в Венгрии Красная Армия провела три наступательные и одну оборонительную операции.

Наступательные это:

– Дебреценская операция 6–28 октября 1944 года, в ходе которой была занята треть венгерской территории;

– Будапештская операция 29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года, в ходе которой был взят Будапешт, столица Венгрии, и разгромлена почти 200-тысячная группировка немцев;

– Венская операция, начавшаяся 16 марта 1945 года, в ходе которой к 4 апреля вся территория Венгрии была освобождена от немецкой оккупации…

Так обстояло дело с нашим наступлением в начале 1945 года. Что же до выше упомянутой оборонительной операции Красной Армии на территории Венгрии, то она оказалась последней нашей крупной оборонительной операцией в той войне.

И вот об этой операции надо рассказать подробнее.

ПОЛУЗАБЫТАЯ ЭПОПЕЯ БАЛАТОНА

В начале марта 1945 года немецкое командование решило провести контрнаступление против 3-го Украинского фронта в районе озера Балатон. Цель – сохранение за собой западной части Венгрии с ее нефтяными промыслами и ликвидация угрозы промышленным районам Австрии и Южной Германии. Прорвав советский фронт, немцы рассчитывали изменить стратегическую ситуацию и затянуть войну.

Наступление началось в ночь на 6 марта 1945 года тремя ударами по сходящимся направлениям.

Главный удар наносили 6-я армия и 6-я танковая армия СС в составе двух танковых корпусов между озерами Веленце и Балатон в юго-восточном направлении.

2-я танковая армия рвалась на восток, на Капошвар.

Армия "Е" наступала с правого берега реки Драва на северо-восток, навстречу 6-й танковой армии.

Фото Федерального архива Германии

Общий замысел заключался в расчленении советской обороны, окружении и уничтожении наших войск западнее Дуная с овладением всем западным побережьем Дуная и приобретением плацдармов на восточном его берегу.

Собственно, если бы все для немцев завершилось успешно, они овладели бы всем соблазнительным "треугольником", ограниченным озером Балатон и реками Дунай и Драва.

На небольшом участке между озерами Веленце и Балатон немцы бросили на нас огромную массу танков в полосе 12–15 километров.

У советских военных историков Балатонская оборонительная операция всегда оставалась в тени. Возможно, по той причине, что тогда Красной Армии – единственный раз в 1945 году – пришлось вести тяжелое оборонительное сражение. А зря задвигали Балатонские бои на второй план – они достойны самой громкой славы уже потому, что выстоять в неожиданно критической ситуации, и не просто выстоять, а сразу же нанести ответный сокрушающий удар могут лишь войска, доблесть и воинская выучка которых безупречны! Как, к слову, и высшее руководство этими войсками.

Незадолго до удара в районе Балатона по русским немцы так же неожиданно нанесли удар по союзникам в районе Арденн – с участием на острие удара одной и той же 6-й танковой армии СС. Англосаксы от германского удара покатились назад кубарем. Мы – устояли.

Бои в зоне будущего немецкого наступления и до этого были для нас непростыми. В типичном боевом донесении командования 3-го Украинского фронта Верховному главнокомандующему от 24 января 1945 года говорилось, в частности:

"1. Противник на участке от оз. Веленце до р. Дунай с 22.30 23.1.45 после мощной часовой артиллерийской подготовки группами по 10–12 танков и штурмовых орудий с пехотой непрерывно атаковал боевые порядки 5 гв. кк (гвардейского кавалерийского корпуса. – С.Б.) на всем фронте корпуса.

Сосредоточив на узком фронте – Каполнаш-Ниск, Гебельяраши – до 100 бронеединиц, в 1.30 24.1.45 возобновил наступление в сев.-восточном направлении, нанося основной удар на Барачка.

Бои носили исключительно ожесточенный характер, в результате которых противник, неся большие потери в технике и живой силе, прорвал первую линию обороны 5 гв. кк, смял его боевые порядки и потеснил от 2,5 до 5 км. Группою до 10 танков прорвался к южн. окраине Барачка, где уничтожается нашими частями..."

Однако все это оказалось "цветочками". А вот какими были "ягодки". Уже после того, как в районе Балатона все было закончено, те же командующий 3-м Украинским фронтом маршал Федор Толбухин, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Алексей Желтов и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Семен Иванов докладывали Сталину 23 марта 1945 года:

"1. Потерпев неудачу в январско-февральских наступательных боях, противник к 6.3.45, как теперь подтверждено пленными и документами, сосредоточил в районе Секешфехервар 6-ю танковую армию СС в составе: 11 танковых дивизий (1, 3, 6, 23 тд, 1 тд СС "Адольф Гитлер", 2 тд СС "Райх", 3 тд СС "Мертвая голова", 5 тд СС "Викинг", 9 тд СС "Гогенштауфен", 12 тд СС "Гитлерюгенд", 2 тд /в [енгерскую] /), три пехотные дивизии… с артиллерийскими средствами усиления… с общим количеством 800 танков и 350 СУ. Кроме того, противник в ходе операции вывел на восполнение потерь из глубины 750 танков и СУ, из них типа "Тигр" и "Королевский тигр" – 350, "Пантера" – 240, средних – 160, бронетранспортеров – 670, орудий – 1700, минометов – 780, пулеметов – 7200, живой силы до 150 000.

Южнее оз. Балатон с направления Надьканижа – три пехотные дивизии…, одну мотодивизию (16 мд СС "Райхсфюрер"), одну бригаду штурмовых орудий (261) с общим количеством до 100 танков и СУ, 60 бронетранспртеров, 342 орудия, до 40 000 живой силы.

Южнее р. Драва – четыре пехотные дивизии… одну кавдивизию… два полицейских полка, 2-й и 606-й, 15 танков и СУ, до 300 орудий, свыше 35 000 солдат и офицеров.

С утра 6.3.45 после мощной артиллерийской подготовки одновременно на всех направлениях перешел в наступление..."

Возможно, кому-то цитата покажется длинной. Но выше приведена лишь восьмая часть боевого донесения одного только фронта!

А у Сталина фронтов было только на Западе семь, да плюс Дальний Восток, да плюс флоты, да плюс, да плюс... И со всем надо было знакомиться, все ежедневно осмысливать, укладывать в голове...

Да ведь и решения надо было принимать.

Ежедневно!

Впрочем, я отвлекся.

Балатонская оборонительная операция 3-го Украинского фронта была скоротечной – с 6 по 15 марта 1945 года, но она была очень для нас тяжелой.

На шестой день боев – 12 марта, Военный совет фронта счел необходимым обратиться к личному составу "в связи с контрнаступлением противника в южном направлении вдоль р. Дунай, предпринятом 6 марта 1945 г.".

И это Обращение сталинских полководцев к воинам можно считать образцом обращения компетентного руководства к вполне сознательной массе – настолько этот документ умен, информативен, убедителен, эмоционально и морально впечатляющ. В нем говорилось, что враг "не примирился с фактом своего поражения в битве за Будапешт... Десять танковых и шесть пехотных дивизий – таков кулак, собранный фашистами для удара на юг вдоль р. Дунай...".

"Почему он решился на это?" – спрашивалось в Обращении, и там же давался конкретный ответ: "Взгляните на карту, и вы увидите, как глубоко проникли мы к жизненно важным политическим и экономическим центрам гитлеровской Германии... Мы уже отобрали у врага венгерский угольный бассейн в районе Печ. Мы уже находимся рядом с венгерской нефтью в районе Надьканижа... Мы угрожаем коммуникациям югославской и итальянской группировок противника..."

Заканчивалось Обращение словами: "...Враг думал в два-три дня сломить наше сопротивление, прорвать фронт и дезорганизовать наши войска. Однако вот уже шесть дней, а успех у противника ничтожный, равный проигрышу сражения.

За эти дни горячих боев мы серьезно измотали противника... Таким образом, еще несколько дней величайшей стойкости и упорства, и план противника рухнет, подобно карточному домику…

Боевые друзья! В ваших руках могучая советская техника, способная сломить упорство врага... Здесь мы должны вогнать его в могилу!.. Больше стойкости! Выше бдительность! Будьте в постоянной готовности нанести смертельный удар врагу! С именем великого Сталина вперед за Родину, к очередной победе над врагом! Смерть немецким бандитам!"

Имя Сталина упоминалось в Обращении один раз – в конце.

Северо-западный берег озера Балатон – это золотая курортная зона. Теперь же здесь были брошены в решительный прорыв громобойные массы "Тигров" и "Фердинандов". 4-й танковый корпус СС на фронте Оши–Балатон имел одних танков до 560, то есть по 80–90 танков и штурмовых орудий на каждый километр в центре предполагаемого прорыва.

Один "Тигр" или "Фердинанд" на 12 метров!

Наш 1-й гвардейский укрепленный район мог на том же километре против этой стальной волны выставить... четыре станковых пулемета, четыре противотанковых ружья и два орудия. По живой силе мы уступали там в десять раз, по артиллерии – в четыре, а по танкам... Герой Советского Союза, генерал Николай Бирюков, воевавший на Балатоне, сообщая эти цифры, заканчивает так: "А по танкам даже сравнить нельзя – не с чем..."

Такой оказалась ситуация на острие германского удара под Балатоном в марте 1945 (сорок пятого!) года.

Собственно, если быть полностью точным, то немцам удалось обеспечить в начале Балатонской операции не более чем двукратное общее превосходство по танкам. Однако и это было, во-первых, по тем временам очень серьезное превосходство – ведь мы уже привыкли к тому, что наступаем и побеждаем, и вдруг...

Во-вторых же, на некоторых участках мы оказались перед фактом того соотношения сил, о котором написал генерал Бирюков. А ведь прорыв потому и называют прорывом, что рвется там, где тонко…

Интересно еще раз сравнить психологическую и боевую реакцию союзников в декабре 1944 года в Арденнах и советских воинов в марте 1945 года на Балатоне.

Шла война, а на войне все неясно до тех пор, пока она не закончилась. Это в 2015 году мы знаем, что война закончилась полным крахом рейха 9 мая 1945 года. А в марте 1945-го было ясно лишь то, что рейх – в тяжелейшем положении, но еще очень силен. Красная Армия даже еще не начинала готовиться к штурму Кенигсберга.

Союзники под ударами 6-й танковой армии СС покатились так, что Западный фронт мог рухнуть.

И тут же Черчилль запросил помощи у Сталина.

Советские войска под ударами той же 6-й танковой армии СС, которая благодаря вялости союзников могла быть переброшена Гитлером на Восточный фронт, выстояли… Через 10 дней после начала немецкого наступления перешли 16 марта в собственное наступление… И, введя в 14-километровый прорыв нашу 6-ю танковую армию (надо же, как совпало!), быстро расширили прорыв до 90 километров по фронту и углубили до 55 километров на оперативную глубину.

Мы не только разгромили мощную ударную германскую группировку, но и создали условия для скорого перехода в контрнаступление на Венском направлении.

Англичанин же Фуллер ничтоже сумняшеся написал о Балатонской эпопее в своей книге вот что: "В то время как наступательные действия Конева и Жукова близились к концу, операции на Дунае вступили в третью и последнюю фазу. Эта фаза началась на третьей неделе февраля наступлением немцев и венгров против русских на рубеже реки Грон и между Дравой и озером Балатон. Действия эти были столь многообещающими, что генерал Фризнер получил для усиления 6-ю танковую армию, которая незадолго перед этим участвовала в арденнском наступлении. 3 марта Фризнер предпринял поддержанную сильной авиацией мощную контратаку между озерами Балатон и Веленце. Наступая на Гершег-Фальва, он приблизился к Дунаю на расстояние нескольких миль. Здесь так же, как и в сражении в Арденнах, его танки оказались без горючего, и к 15 марта те из них, которые еще могли двигаться, были отброшены назад на исходные позиции".

Это – все.

Все!

Читатели Фуллера могли и впрямь подумать, что у Фризнера на Балатоне просто не хватило бензина для танков.

А русские?

Ну, да, они воспользовались этим. Что там говорить – повезло русским неумехам в очередной раз. Это – если по Фуллеру, но – не в соответствии с исторической истиной.

В качестве заключительной же иллюстрации к теме Балатона приведу следующую информацию...

7 апреля 1945 года Сталин направил очередное послание президенту Рузвельту, где сообщал неприглядные вещи. В феврале 1945 года американцы передали нам якобы "важнейшие сведения" о том, что в марте ожидается два серьезных контрудара немцев из Померании на Торн и из района Моравска Острава на Лодзь.

Далее Сталин писал:

"На деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта".

Сталин указывал, что немцы собрали в этом районе до 35 дивизий, в том числе 11 танковых, и что это был "один из самых серьезных ударов за время войны, с такой концентрацией танковых сил".

"Маршалу Толбухину, – писал маршал Сталин, – удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову между прочим потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина".

Сталин прибавлял: "Таким образом я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов".

Что ж, в результате Балатонской эпопеи – незаслуженно нами полузабытой – Сталин и вся страна имели случай убедиться также в выучке, самоотверженности и стойкости наших войск, умевших в 1945 году в равной мере успешно наступать, при необходимости – удерживать свои рубежи, а потом – все равно наступать!

И могло ли быть иначе?

http://topwar.ru/72858-pravda-russkogo-nastupleniya.html

|

Метки: ВОВ СССР ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА |

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЕВ |

lika_michailova в Хороший человек - это профессия.

lika_michailova в Хороший человек - это профессия.Королев Сергей Павлович.

Родился в 1907 г. в городе Житомире в семье учителя словесности.

Ему было 25 лет, когда он с другими летчиками-испытателями в 1932 году сплотились и организовали на базе кружка "Межпланетных путешествий" ГИРД - группу изучения реактивного движения. Эти летчики грезили полетами на Луну и на Марс.

Потом была трудная интересная жизнь. ...

Когда Корелева хоронили на Красной площади в январе 1966 года, Келдыш в своей речи сказал: "Наша страна и вся мировая наука потеряла ученого, с именем которого навсегда будет связано одно из величайших завоеваний науки и техники всех времен — открытие эры освоения человечеством космического пространства... "

Но главные слова были такими о Сергее Павловиче: "Есть такая профессия - хороший человек" !

|

Метки: КОСМОС СССР КОРОЛЕВ |

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЕВ |

lika_michailova в Хороший человек - это профессия.

lika_michailova в Хороший человек - это профессия.Королев Сергей Павлович.

Родился в 1907 г. в городе Житомире в семье учителя словесности.

Ему было 25 лет, когда он с другими летчиками-испытателями в 1932 году сплотились и организовали на базе кружка "Межпланетных путешествий" ГИРД - группу изучения реактивного движения. Эти летчики грезили полетами на Луну и на Марс.

Потом была трудная интересная жизнь. ...

Когда Корелева хоронили на Красной площади в январе 1966 года, Келдыш в своей речи сказал: "Наша страна и вся мировая наука потеряла ученого, с именем которого навсегда будет связано одно из величайших завоеваний науки и техники всех времен — открытие эры освоения человечеством космического пространства... "

Но главные слова были такими о Сергее Павловиче: "Есть такая профессия - хороший человек" !

|

Метки: КОСМОС СССР КОРОЛЕВ |

ОПЕРАЦИЯ " БУССАРД " |

Во время войны немецкая разведывательная служба Третьего рейха (Абвер) превращала сотни советских детей в диверсантов - из малолетних пленных делали уголовников, которые ненавидят свою страну.

"Буссард" (сарыч в переводе с немецкого) - операция немецкой разведывательной службы Третьего рейха (Абвера) по подготовке детей-диверсантов из числа советских беспризорников, сирот и заключенных концентрационных лагерей.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Звезда" о неизвестных ранее деталях и подробностях операции "Буссард" рассказал военный историк, кандидат исторических наук Дмитрий Викторович Суржик.

"В абвергруппе-209 среди обычных агентурных групп проходили диверсионную подготовку и совсем еще юные подростки 11-14-летнего возраста. Из славянских детей, потерявших родителей, нацистские изуверы пытались воспитать чудовищ, нацеленных на разбой и убийство своих соотечественников", - говорит историк.

Отбор будущих диверсантов, или "сарычей", как их прозвали немцы, проводился жестко. Сначала отбиралась группа наиболее развитых в физическом плане детей. Затем в центр этой группы бросалась, например, палка колбасы. Голодные дети начинали борьбу за лакомый кусочек, победителя и наиболее активных "борцов" увозили в разведшколу.

Политические взгляды и убеждения советских детей и подростков немецких разведчиков мало интересовали. Нацисты полагали, что после определенных психологических тренингов и физических воздействий, юные агенты станут надежными помощниками Третьего рейха, настоящими "сарычами".

Подобные методы работы Абвера иногда сталкивались с непредвиденными трудностями. Вот что рассказывал об этом в своей книге "СМЕРШ против Буссарда" бывший помощник Ю. В. Андропова, генерал-майор КГБ Николай Владимирович Губернаторов: "Парнишка нехотя, медленно начал стягивать рубашку, и тут все увидели у него на шее аккуратно повязанный красный пионерский галстук".

С мальчика попытались сорвать галстук, но он, со словами: "Не тронь, жаба!" вцепился зубами в руку одного из охранников, на помощь ему бросились остальные ребята. Мальчишку спросили, как его зовут. Смельчак с достоинством ответил – Виктор Михайлович Комальдин. Надо отметить, что нацисты не жалели сил и средств на перевоспитание "трудных" подростков.

"Их поселили в охотничьем имении начальника "Буссарда" Больца. Инструкторы из белоэмигрантов и немецких разведчиков занимаются идеологической подготовкой, поощряя их тягу к приключениям и погрузив в атмосферу вседозволенности и даже поощрения за то, что раньше казалось позорным или унизительным. Детям ломают психику, делая из них уголовников, которые ненавидят свою страну и в то же время превозносят все немецкое. Для этого их регулярно вывозили на экскурсии по "образцовым" немецким городам, заводам и фермам", - рассказывает военный историк Дмитрий Суржик.

Видной фигурой в команде, превращавшей советских детей в "сарычей", был обер-лейтенант абвера Юрий Владимирович Ростов-Беломорин, он же Козловский, он же Евтухович. Сын полковника царской армии в конце концов оказался в руках НКВД. Вот что он рассказал о себе на одном из допросов:

"В конце мая 1941 года меня откомандировали в Главное управление имперской безопасности, в службу СС и СД, где после тщательной проверки и медицинского обследования меня представили генералу СС штандартенфюреру Зиксу. От него я узнал, что по приказу Гитлера и под руководством Гиммлера он формирует зондеркоманду "Москва" специального назначения. Она должна вместе с передовыми войсками ворваться в Москву, захватить здания и документы высших партийных и государственных органов, а также арестовать их руководителей, не успевших сбежать из столицы. Этими операциями должна будет заниматься группа А зондеркоманды. Группа Б должна взорвать Мавзолей Ленина и Кремль. Я подходил по всем требованиям и был зачислен в группу А".

Операции "Москва" не суждено было случиться, и под фамилией Евтухович потомственный военный переквалифицировался в воспитателя советских бездомных и сирот, пытаясь превратить их в "сарычей".

"С оперативной точки зрения эта идея имела свои сильные стороны: во-первых, обилие беспризорных детей - только на оккупированной советской территории находилось до 1 миллиона беспризорных детей. Во-вторых, - доверчивость взрослых (советских служащих и солдат). В-третьих, - знание детьми всех особенностей будущего места операции и, в-четвертых, использование детской, неустоявшейся психики, тяги к приключениям. Действительно, кто же мог подумать, что ребятня, которая бродит по вокзалам или станциям, на самом деле закладывает мины под рельсы или забрасывает их в склады угля и тендеры паровозов?", - утверждает Дмитрий Суржик.

Миша и Петя идут в СМЕРШ

В ночь с 30 на 31 августа, а затем в ночь на 1 сентября 1943 года с Оршанского аэродрома поочередно поднимались в воздух двухмоторные немецкие самолеты. В каждом из них на жестких металлических сиденьях размещались по десять участников операции "Буссард".

У каждого "сарыча" за спиной был парашют, а в вещмешке - по три куска взрывчатки, запас продуктов на неделю и по 400 рублей денег. Некоторые источники утверждают, что каждому юному диверсанту выдавалась еще и бутылка водки. Но документальных подтверждений этому пока нет. Для обратного перехода линии фронта дети-диверсанты были снабжены письменным паролем на немецком языке: "Спецзадание, немедленно доставить в 1-Ц". Пароль был упакован в тонкую резиновую оболочку и вшит в полу брюк. Выброска на парашютах была произведена попарно.

Ранним утром 1 сентября 1943 года к Управлению контрразведки "СМЕРШ" Брянского фронта, который находился в городе Плавск Тульской области, подошли два необычных паренька. Нет, дело было не в том, как они были одеты – грязные поношенные гимнастерки, гражданские брюки… Дело было в том, что в руках они несли парашюты. Мальчишки уверенно подошли к часовому и велели немедленно их пропустить, потому что они – немецкие диверсанты и пришли сдаваться.

Через несколько часов в Москву, в Государственный Комитет Обороны (ГКО) было направлено спецсообщение с пометкой "Товарищу Сталину".

Спецсообщение. Совершенно секретно

"1 сентября 1943 года к Управлению контрразведки "СМЕРШ" Брянского фронта явились: Кругликов Михаил, 15 лет, уроженец г. Борисова БССР, русский, образование 3 класса, и Маренков Петр, 13 лет, уроженец Смоленской области, русский, образование 3 класса. В процессе бесед и опроса подростков установлено наличие диверсионной школы подростков в возрасте 12—16 лет, организованной германской военной разведкой Абвер. В течение месяца Кругликов и Маренков вместе с группой из 30 человек обучались в этой школе, которая дислоцируется на охотничьей даче, в 35 км от гор. Кассель (Южная Германия). Одновременно с Крутиковым и Маренковым в наш тыл с аналогичным заданием были заброшены еще 27 диверсантов-подростков в разные районы железнодорожных станций Московской, Тульской, Смоленской, Калининской, Курской и Воронежской областей. Это свидетельствует о том, что немцы пытаются этими диверсиями вывести из строя наш паровозный парк и тем самым нарушить снабжение наступающих войск Западного, Брянского, Калининского и Центрального фронтов. Начальник Управления контрразведки СМЕРШ Брянского фронта генерал-лейтенант Железников Н. И.".

В то время, когда Сталин читал это сообщения, Миша Кругликов и Петя Маренков вместе с оперативниками искали в лесу оставшихся диверсантов. Реакция Сталина на столь необычную новость была весьма неожиданна. Вот что об этом сообщает генерал-майор КГБ Николай Губернаторов: "Значит, арестовали! Кого? Детей! Им учиться надо, а не в тюрьме сидеть. Выучатся - порушенное хозяйство будут восстанавливать. Соберите их всех и отправьте в ремесленное училище. А об опасности нашим коммуникациям доложить в ГКО".

С 31 мая 1941 года уголовная ответственность за совершения преступления В СССР наступала с 14 лет. Практически каждый из малолетних диверсантов Абвера мог быть подвергнут высшей мере наказания, и лишь устное распоряжение Сталина сохранило этим детям жизнь.

Как СМЕРШ охотился на "сарычей"

1 сентября 1943 года, приземлившись недалеко от сельского совета Тимского района Курской области, Коля Гучков переночевал в поле и утром пошел сдаваться в НКВД. В этот же день в Обоянское районное отделение УНКГБ был доставлен еще один парашютист - четырнадцатилетний Коля Рябов, который пришел сдаваться в воинскую часть, что стояла недалеко от города Обоянь. А 6 сентября 1943 года в Управление НКГБ СССР по Курской области, в город Курск пришел третий диверсант Геннадий Соколов. Одним из первых сдался властям Витя Комальдин, тот самый, который так не хотел расставаться в немецкой разведывательной с пионерским галстуком.

"Несмотря на постоянное психологическое давление и угрозу смерти, ребята не подчинились захватчикам. Все мальчишки явились в органы внутренних дел с повинной и помогли выявлять гитлеровских диверсантов", - говорит военный историк Суржик.

Таким образом, бойцам "СМЕРШ" ни разу не пришлось применять оружие. Все 29 несостоявшихся диверсантов пришли с повинной.

Взрывчатка – "каменный уголь"

Изъятая у арестованных взрывчатка внешне ничем не отличалась от обыкновенного "каменного угля". Новая немецкая разработка взрывчатого вещества подверглась самой тщательной экспертизе. И она дала очень интересные результаты:

"Кусок взрывчатки представляет собой неправильной формы массу черного цвета, напоминающую каменный уголь, довольно прочную и состоящую из сцементированного угольного порошка. Эта оболочка нанесена на сетку из шпагата и медной проволоки. Внутри оболочки находится тестообразная масса, в которой помещено спрессованное вещество белого цвета, напоминающее форму цилиндра, обвернутое в красно-желтую пергаментную бумагу. К одному из концов этого вещества прикреплен капсюль-детонатор. В капсюле-детонаторе зажат отрезок бикфордова шнура с концом, выходящим в черную массу. Тестообразное вещество представляет собой желатинированное взрывчатое вещество, состоящее из 64% гексогена, 28% тротилового масла и 8% пироксилина. Таким образом, экспертизой установлено, что это взрывчатое вещество относится к классу мощных ВВ, известных под названием "гексанит", являющихся диверсионным оружием, действующим в различного рода топках. При загорании оболочки с поверхности , взрывчатое вещество не загорается, так как довольно значительный слой оболочки (20-30 мм) представляет собой хорошо теплоизолирующий слой, предохраняющий от воспламенения. При сгорании оболочки до слоя, в котором находится бикфордов шнур, последний загорается и производится взрыв и деформация топки". (Из донесения Начальнику Главного Управления контрразведки "СМЕРШ" В. Абакумову).

Операция "Буссард" 1943-1945 гг.

Несмотря на очевидный провал операции "Буссард" осенью 1943 года (ни одного случая подрыва советского военного эшелона детьми-диверсантами не зафиксировано), Абвер продолжил свою преступную деятельность.

"В 1944 г. разведывательно-диверсионная школа переместилась ближе к фронту: сначала на временно оккупированную территорию Белоруссии, а потом, после отступления немецко-фашистских войск, в Польшу. Теперь детей (разных национальностей: русских, белорусов, цыган, евреев) набирали главным образом в детском концлагере на окраине города Лодзи. Брали теперь даже девочек-подростков", - утверждает кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Но советская военная контрразведка СМЕРШ к этому времени уже знает о "Буссарде" все. В коварный план вмешалась любовь. В начале 1943 г. начальник детской диверсионной школы, белоэмигрант Ю. В. Ростов-Беломорин случайно познакомился с переводчицей Смоленской ортскомендатуры Н.В. Мезенцевой.

"Советская разведчица убедила белоэмигранта в бессмысленности борьбы на стороне оккупантов. Мезенцева ушла к партизанам, приведя с собой 120 раскаявшихся взрослых агентов "Буссарда" из бывших военнопленных Красной армии. Отправленный СМЕРШом опытный разведчик А. Скоробогатов (оперативный псевдоним - "Ткач") внедряется в "Буссард" через Ростова-Беломорина и в начале 1945 г. выводит в расположение наступающих частей Красной Армии всю диверсионную школу, в том числе и детей-подростков. Они попали в Управление контрразведки "СМЕРШ" 1-го Белорусского фронта", - рассказывает военный историк.

Дети-диверсанты после войны

Судьбу "завербованных" Абвером "сарычей" решало Особое совещание при НКВД СССР.

Особое совещание при НКВД СССР постановило: "Зачесть в наказание срок предварительного заключения и из-под стражи освободить". Часть подростков была отправлена в детские исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) до совершеннолетия. И лишь единицы - те, кто действительно взрывал и убивал, получили сроки от 10 до 25 лет.

Проследил за судьбой некоторых из них генерал-майор Н.В. Губернаторов: "Разыскивая по всей стране талантливого сказочника и гармониста Пашу Романовича, я обнаружил его адрес в Москве, но, к сожалению, не застал в живых. Даровитый Ваня Замотаев после смерти приемного отца был определен в Суворовское училище, нашел я его в Орле, но потом из-за болезни потерял след.

Больше повезло моему другу, журналисту из Курска Владимиру Прусакову. Ему удалось разыскать некоторых ребят из первой заброски - 1943 года. Из его публикаций я узнал, что Володя Пучков вернулся домой, в Москву, где и проживает с семьей. Дмитрий Репухов после войны окончил институт и руководил в Свердловске строительным трестом. А Петя Фролов, получив в детской колонии специальность столяра, работал на заводе в Смоленске".

Операция "Буссард": к чему гитлеровцы готовили советских детей-диверсантов14 февраля 2015, 09:21 Во время войны немецкая разведывательная служба Третьего рейха (Абвер) превращала сотни советских детей в диверсантов - из малолетних пленных делали уголовников, которые ненавидят свою страну. |

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201502140921-t0ff.htm#

|

Метки: ГЕРМАНИЯ ВОВ СССР |

Особая команда Гемфурт |

Разведшкола для русских подростков была создана в июле 1943 года недалеко от немецкого города Кассель, в местечке Гемфурт. Поэтому ее назвали "Особая команда Гемфурт". Учебные классы располагались в родовом замке Фрица Бухгольца — лейтенанта германской контрразведки. Директором секретного учебного заведения назначили унтер-офицера Шимека. Подбором, вербовкой воспитанников занимались попавшие в плен офицеры Красной Армии, переметнувшиеся на сторону гитлеровцев. Любопытно — использовать детей в подрывном деле фашистам предложил десантник Николай Фролов.

Немецкий солдат с детьми в оккупированной советской деревне

Будущих шпионов педагоги находили среди беспризорников и в детдомах на оккупированной немцами территории, в частности, в городах Орша, Смоленск. Инструкторы не гнушались даже психически больными детьми. Одиннадцать подростков-олигофренов прошли ускоренный курс обучения — две недели. Обычно он длился не меньше двух месяцев. Столько времени преподавателям потребовалось, чтобы внушить слабоумным — их матери пролетят на самолетах над Гатчиной. Чтобы их позвать, нужно выстрелить из ракетницы. Агенты провожали детей к мостам, складам и оставляли их ждать налета авиации. Маленькие диверсанты погибли во время бомбежки.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер разговаривает с мальчиком из местных жителей во время инспекционной поездки по Белоруссии

По приблизительным подсчетам, в разведшколе получили "образование" несколько сотен ребят в возрасте 13–17 лет. В диверсанты принимали не только мальчиков, но и девочек. Медсестер из них готовила фрау Элеонора Гайдар, завербованная сотрудница Красного Креста. Подготовку у нее проходила и 13-летняя Маша Полетаева. На ее глазах за сотрудничество с партизанами фашисты расстреляли мать девочки. Подростка схватили и отправили сначала в Витебский концлагерь, а потом в лагерь смерти "Майданек". По приказу гестаповцев она вместе с другими заключенными строила крематорий. В июне 1944 года подростка перевели в детскую школу диверсантов. Здесь вместе с другими мальчишками и девчонками Машу одели в немецкую форму, выдали винтовку. Несколько месяцев она проходила спецподготовку агента-диверсанта. Но в тыл Красной Армии юную шпионку забросить не успели. В середине января 1945 года курсантов эвакуировали. В дороге колонну разбомбила советская авиация. Побросав оружие, девочки небольшими группами разбежались кто куда. Через несколько дней Полетаева столкнулась с отрядом наших разведчиков, которым рассказала о своих злоключениях.

После того как беспризорники и детдомовцы попадали в Гемфурт, им давали несколько дней отдыха и кормили досыта. Инструкторы применяли действенный метод кнута и пряника. Сначала обездоленных детей запугивали, внушали им, что на родине их ждут допросы в НКВД, а потом — расстрел. Несовершеннолетних агентов убеждали: те, кто перешел на сторону фашистов, объявлены советским правительством врагами народа. Единственный выход для завербованных ребят — вооруженная борьба против Красной Армии. Нагнав страху, преподаватели везли своих подопечных на экскурсию в Дрезден в 1944 году. Внимание ребят обращалось на чистоту, порядок в городе, на состояние дорог. Естественно, такое сравнение было не в пользу Советского Союза.

Правда, запугивания не помешали юным диверсантам сдаваться целыми группами. Например, 13-летним Виктору Плеснецову и Виктору Агурецкому дали задание взорвать склад. Вместо этого мальчишки переночевали в поле, а на следующее утро сдались русским солдатам, доставившим беглецов в НКВД. Красноармейцы задерживали десятки подобных лазутчиков. Сопротивления они не оказывали. Старания воспитателей развед.школы пошли прахом. Зафиксировано лишь 10 достоверных случаев, когда выходцы из "Особой команды Гемфурт" подкладывали шашки со взрывчатыми веществами под рельсы и устраивали диверсии.

В начале 1945 года, после наступления Красной Армии, разведшкола несколько раз меняла прописку. Чуть раньше сотрудниками органов госбез.опасности был пойман и перевербован один из учеников Юрия Евтуховича, педагога Гемфуртской школы. Агент получил от новых хозяев задание и был переброшен за линию фронта. Вновь встретившись со своим преподавателем, он завоевал его доверие и стал инструктором в диверсионной школе. В январе 1945 года во время эвакуации ее курсантов перебежчик убедил своего наставника остаться на прежнем месте. Вскоре последний давал показания следователям СМЕРШ. После войны Евтуховича и его коллегу, Николая Горохова, расстреляли как изменников Родины.

Русские дети-диверсанты Миша Кругликов и Петя Маренков. 1943 год.

К детям чекисты отнеслись более снисходительно. Тем, кто не убивал и не взрывал, зачли в наказание срок предварительного заключения и выпустили их на свободу. Настоящие диверсанты получили от 10 до 25 лет лагерей. Некоторых из них в 90-е годы реабилитировали.

Ориентировка Управления особых отделов НКВД СССР № 43079 от 30 августа 1941 года "О переброске через линию фронта агентуры немецкой разведки для проведения шпионской и диверсионной работы в тылу Красной Армии:

"16 июля сего года Особым отделом НКВД 15-го стрелкового корпуса (Юго-Западный фронт) был задержан 14-летний Капчинский Тадеуш, который показал, что его послал на нашу сторону для шпионской работы офицер германской армии. Капчинскому было дано задание пробраться в расположение частей 15-го стрелкового корпуса и установить их численность и вооружение.

5 августа сего года в районе скопления наших войск во время выбрасывания ракет были задержаны 12-летний Дорощев Петр и 15-летний Авдеев Роман, которые на допросе показали, что ракеты им дали немцы, показали, как их пускать, предварительно угостили вином и сладостями, а затем указали место перехода на территорию расположения Красной Армии. Дорошев и Авдреев заявили, что немцы обещали им по возвращении дать деньги, угостить сладостями, вином и катать на машине, а если они не выполнят их поручения, то арестуют их родителей.

7 августа сего года в районе расположения наших войск возле Ярцево были задержаны два подростка 13-летнего возраста, уроженцы Ярцева, в момент выбрасывания ими 5 ракет. При опросе задержанных было установлено, что оба они умственно недоразвиты. Сообщается для ориентировки в работе".

Заместитель начальника Управления особых отделов НКВД СССР комиссар госбезопасности 3 ранга Мильштейн.

Из отчетов начальника Смоленского управления НКВД за июль 1943 года:

"Шестнадцатилетний Алеша Розанов из Оленинского района Калининской области стал диверсантом по воле обстоятельств. Насильно угнанный в немецкий тыл, вчерашний школьник был зачислен в Серебрянскую разведшколу под Смоленском. В ней 150 юношей и девушек в возрасте от 13 до 16 лет готовились к проведению диверсий на железных дорогах. Обучение длилось полтора месяца и включало в себя теорию и практику подрывного дела, прыжки с парашютом, чтение карт. Ночью 10 июня 1943 года Цветков в составе диверсионной группы десантировался в районе деревни Шиздерево Бельского района. В течение десяти дней группа в условленном месте ожидала связного – старика в чёрном костюме и коричневом жилете. Этот человек, знавший их пароль – "клин", должен был снабдить агентов взрывчаткой и продуктами питания. Но так как встреча не состоялась, они решили разойтись в разных направлениях. В поисках работы Цветков объявился в посёлке Холм-Жирковский, выдавая себя за сироту. Там он и был задержан органами НКВД. На предварительном следствии несостоявшийся диверсант сообщил, что из Серебрянской школы в наш тыл будут заброшены ещё 15 девушек-разведчиц. Всех задержанных оперативники передавали в отделы контрразведки СМЕРШ, где и велось дальнейшее расследование"...

Из протокола дополнительного допроса задержанного Николая Гучкова (1943 год, 3 сентября, город Курск):

"Примерно в июле 1943 года к нам в детдом прибыли из бывшего МТС, расположенного в полукилометре от нас, немецкий унтер-офицер и старший лейтенант красной Армии, находившийся в плену у немцев. Собрали нас всех детдомовцев и начали отбирать, которые повзрослее и старших возрастов. Набрали человек 12-13. После отбора объявили, что мы будем работать на МТС. Прибыв туда, занялись работой: пололи картофель и другие огородные культуры. В данной МТС располагались немцы, а так же военнопленные, которые работали так же, как и мы. Не помню число и месяц, когда нас собрали 30 подростков, и унтер-офицер объявил, что все мы поедем в Германию на экскурсию, будем смотреть, как живут германские крестьяне, обследовать горы. Нас, 30 подростков, в городе Кассель поместили в дом, где обучается специально гитлеровская молодежь. Там мы прожили дня четыре, после чего нас отвезли километров на сорок за город, в отдельный двухэтажный дом на берегу озера. Мы, вместе с военнопленными, двумя братьями Бойко и Табалиным, разместились на первом этаже. На втором жили немецкий солдат, унтер-офицер и военнопленный Фролов".

Из протокола дополнительного допроса задержанного Николая Гучкова (1943 год, 3 сентября, город Курск):

"Прозанимавшись в этой школе некоторое время, немецкий унтер-офицер нам всем объявил, что мы готовимся для переброски в тыл к русским для выполнения задания в пользу немцев, и при этом заявил, что задача будет легкая и бояться нечего. В школе нам преподавали топографию, где изучали по карте Смоленской области расположение лесов, болот, озер, рек, выруб, поля, деревни, города, фронт и другие обозначения на карте топографическими знаками. Так же изучали компас и хождение по азимуту практически на местности. Была и строевая подготовка. В тактическую подготовку входило изучение обороны, изучение группы на группу в наступательных действиях, разведка местности, полей, лесов. Одни прятались, другие их искали. Подрывное дело мы практически не изучали. Нам только сообщили, что имеется тол в форме угля, в середину которого заделан капсюль- запал. В обращении он не опасен, взрывается в огне. Но тол нам не показывали".

|

Метки: ГЕРМАНИЯ ВОВ СССР |

Особая команда Гемфурт |

Разведшкола для русских подростков была создана в июле 1943 года недалеко от немецкого города Кассель, в местечке Гемфурт. Поэтому ее назвали "Особая команда Гемфурт". Учебные классы располагались в родовом замке Фрица Бухгольца — лейтенанта германской контрразведки. Директором секретного учебного заведения назначили унтер-офицера Шимека. Подбором, вербовкой воспитанников занимались попавшие в плен офицеры Красной Армии, переметнувшиеся на сторону гитлеровцев. Любопытно — использовать детей в подрывном деле фашистам предложил десантник Николай Фролов.

Немецкий солдат с детьми в оккупированной советской деревне

Будущих шпионов педагоги находили среди беспризорников и в детдомах на оккупированной немцами территории, в частности, в городах Орша, Смоленск. Инструкторы не гнушались даже психически больными детьми. Одиннадцать подростков-олигофренов прошли ускоренный курс обучения — две недели. Обычно он длился не меньше двух месяцев. Столько времени преподавателям потребовалось, чтобы внушить слабоумным — их матери пролетят на самолетах над Гатчиной. Чтобы их позвать, нужно выстрелить из ракетницы. Агенты провожали детей к мостам, складам и оставляли их ждать налета авиации. Маленькие диверсанты погибли во время бомбежки.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер разговаривает с мальчиком из местных жителей во время инспекционной поездки по Белоруссии

По приблизительным подсчетам, в разведшколе получили "образование" несколько сотен ребят в возрасте 13–17 лет. В диверсанты принимали не только мальчиков, но и девочек. Медсестер из них готовила фрау Элеонора Гайдар, завербованная сотрудница Красного Креста. Подготовку у нее проходила и 13-летняя Маша Полетаева. На ее глазах за сотрудничество с партизанами фашисты расстреляли мать девочки. Подростка схватили и отправили сначала в Витебский концлагерь, а потом в лагерь смерти "Майданек". По приказу гестаповцев она вместе с другими заключенными строила крематорий. В июне 1944 года подростка перевели в детскую школу диверсантов. Здесь вместе с другими мальчишками и девчонками Машу одели в немецкую форму, выдали винтовку. Несколько месяцев она проходила спецподготовку агента-диверсанта. Но в тыл Красной Армии юную шпионку забросить не успели. В середине января 1945 года курсантов эвакуировали. В дороге колонну разбомбила советская авиация. Побросав оружие, девочки небольшими группами разбежались кто куда. Через несколько дней Полетаева столкнулась с отрядом наших разведчиков, которым рассказала о своих злоключениях.

После того как беспризорники и детдомовцы попадали в Гемфурт, им давали несколько дней отдыха и кормили досыта. Инструкторы применяли действенный метод кнута и пряника. Сначала обездоленных детей запугивали, внушали им, что на родине их ждут допросы в НКВД, а потом — расстрел. Несовершеннолетних агентов убеждали: те, кто перешел на сторону фашистов, объявлены советским правительством врагами народа. Единственный выход для завербованных ребят — вооруженная борьба против Красной Армии. Нагнав страху, преподаватели везли своих подопечных на экскурсию в Дрезден в 1944 году. Внимание ребят обращалось на чистоту, порядок в городе, на состояние дорог. Естественно, такое сравнение было не в пользу Советского Союза.

Правда, запугивания не помешали юным диверсантам сдаваться целыми группами. Например, 13-летним Виктору Плеснецову и Виктору Агурецкому дали задание взорвать склад. Вместо этого мальчишки переночевали в поле, а на следующее утро сдались русским солдатам, доставившим беглецов в НКВД. Красноармейцы задерживали десятки подобных лазутчиков. Сопротивления они не оказывали. Старания воспитателей развед.школы пошли прахом. Зафиксировано лишь 10 достоверных случаев, когда выходцы из "Особой команды Гемфурт" подкладывали шашки со взрывчатыми веществами под рельсы и устраивали диверсии.

В начале 1945 года, после наступления Красной Армии, разведшкола несколько раз меняла прописку. Чуть раньше сотрудниками органов госбез.опасности был пойман и перевербован один из учеников Юрия Евтуховича, педагога Гемфуртской школы. Агент получил от новых хозяев задание и был переброшен за линию фронта. Вновь встретившись со своим преподавателем, он завоевал его доверие и стал инструктором в диверсионной школе. В январе 1945 года во время эвакуации ее курсантов перебежчик убедил своего наставника остаться на прежнем месте. Вскоре последний давал показания следователям СМЕРШ. После войны Евтуховича и его коллегу, Николая Горохова, расстреляли как изменников Родины.

Русские дети-диверсанты Миша Кругликов и Петя Маренков. 1943 год.

К детям чекисты отнеслись более снисходительно. Тем, кто не убивал и не взрывал, зачли в наказание срок предварительного заключения и выпустили их на свободу. Настоящие диверсанты получили от 10 до 25 лет лагерей. Некоторых из них в 90-е годы реабилитировали.

Ориентировка Управления особых отделов НКВД СССР № 43079 от 30 августа 1941 года "О переброске через линию фронта агентуры немецкой разведки для проведения шпионской и диверсионной работы в тылу Красной Армии:

"16 июля сего года Особым отделом НКВД 15-го стрелкового корпуса (Юго-Западный фронт) был задержан 14-летний Капчинский Тадеуш, который показал, что его послал на нашу сторону для шпионской работы офицер германской армии. Капчинскому было дано задание пробраться в расположение частей 15-го стрелкового корпуса и установить их численность и вооружение.

5 августа сего года в районе скопления наших войск во время выбрасывания ракет были задержаны 12-летний Дорощев Петр и 15-летний Авдеев Роман, которые на допросе показали, что ракеты им дали немцы, показали, как их пускать, предварительно угостили вином и сладостями, а затем указали место перехода на территорию расположения Красной Армии. Дорошев и Авдреев заявили, что немцы обещали им по возвращении дать деньги, угостить сладостями, вином и катать на машине, а если они не выполнят их поручения, то арестуют их родителей.

7 августа сего года в районе расположения наших войск возле Ярцево были задержаны два подростка 13-летнего возраста, уроженцы Ярцева, в момент выбрасывания ими 5 ракет. При опросе задержанных было установлено, что оба они умственно недоразвиты. Сообщается для ориентировки в работе".

Заместитель начальника Управления особых отделов НКВД СССР комиссар госбезопасности 3 ранга Мильштейн.

Из отчетов начальника Смоленского управления НКВД за июль 1943 года:

"Шестнадцатилетний Алеша Розанов из Оленинского района Калининской области стал диверсантом по воле обстоятельств. Насильно угнанный в немецкий тыл, вчерашний школьник был зачислен в Серебрянскую разведшколу под Смоленском. В ней 150 юношей и девушек в возрасте от 13 до 16 лет готовились к проведению диверсий на железных дорогах. Обучение длилось полтора месяца и включало в себя теорию и практику подрывного дела, прыжки с парашютом, чтение карт. Ночью 10 июня 1943 года Цветков в составе диверсионной группы десантировался в районе деревни Шиздерево Бельского района. В течение десяти дней группа в условленном месте ожидала связного – старика в чёрном костюме и коричневом жилете. Этот человек, знавший их пароль – "клин", должен был снабдить агентов взрывчаткой и продуктами питания. Но так как встреча не состоялась, они решили разойтись в разных направлениях. В поисках работы Цветков объявился в посёлке Холм-Жирковский, выдавая себя за сироту. Там он и был задержан органами НКВД. На предварительном следствии несостоявшийся диверсант сообщил, что из Серебрянской школы в наш тыл будут заброшены ещё 15 девушек-разведчиц. Всех задержанных оперативники передавали в отделы контрразведки СМЕРШ, где и велось дальнейшее расследование"...

Из протокола дополнительного допроса задержанного Николая Гучкова (1943 год, 3 сентября, город Курск):