If you're not having fun it doesn't count. - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nessa-flame.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nessa-flame.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

.photo || Portas Portuguesas. |

|

Метки: porto covo phototrip portugal doors |

It's alive © |

|

|

.txt || Torrefacto, или моя большая испанская боль. |

Так исторически сложилось, что какое-то время, «когда деревья были большими», а печень здоровее, довелось мне пожить в Испании и даже успешно там размножиться. С тех пор Испанию я люблю нежно и трепетно, довольно часто туда приезжаю (и семью привожу), да и вообще, Мадрид мне кажется удивительно удобным для жизни городом (особенно, в той части, где мой любимый район Викальваро).

И все бы ничего, но куда же без ложки дёгтя: кофе в Испании, — в большинстве случаев и на мой вкус, — мерзкий. Это было (и есть) особенно неприятно, учитывая атмосферность классических местных заведений: все эти милые столики, старые рекламы, дедушки, приходящие к открытию для обсуждения последних новостей, и утреннее солнышко на летних площадках даже зимой никак не влияли на то, что в 90% случаев пить приходилось тёмное черти что, или тёмное терпимое черти что со странным привкусом.

Этот феномен я не могла объяснить ничем. Вроде бы и эспрессо-машины вполне приличные, и зерно мелят «на месте», и выглядит оное не на 100% обугленным до головешек, а все равно на выходе получается «оно». В конечном итоге, я решила, что проблема таки во мне, и стала терпеливо пить кофе с молоком (что в случае с испанским кофе означало, скорее, молоко с кофе), потому что убить непонятный привкус никак не удавалось, а жизнь без кофе превращалась в водорослеподобное существование.

Пару недель назад, очередной раз приехав в Мадрид, и залив в себя двойную порцию «оно» перед работой, где-то между согласованием очередного договора и получением виз от таможни, я пожаловалась товарищу на вселенскую несправедливость, которой являлась, прежде всего, невозможность легко и без усилий найти хороший кофе с утра. Через несколько дней он прислал статью, которая изменила мою жизнь: оказалось, что это не со мной что-то не так, это просто испанский зерновой кофе в своем большинстве частично является «торрефакто» (torrefacto).

В общем, я начала разбираться.

Торрефакто — способ обжарки, при котором к кофе добавляют немного сахара. Благодаря высокой температуре этот самый сахар карамелизируется, и создаёт пленку, за счет чего кофейные зерна приобретают темный цвет и «жирный» блеск.

В замечательном документе Reglamentaci'on T'ecnico-Sanitaria para la elaboraci'on, almacenamiento, transporte y comercializaci'on del caf'e, в пункте 2.2 указано, что на каждые 100 килограммов зелёных зерен должно приходиться не более чем 15 килограммов сахара.

Изначально такой тип обжарки использовался для своеобразной консервации зёрен, продления их срока хранения и более безопасной транспортировки, а вовсе не для того, чтобы добиться какого-то нового вкуса. Впрочем и он тоже изменился: в результате всех этих манипуляций кислотность кофе уходит, вместо неё появляется легкая горечь, характерная для жженого сахара, и, разумеется, возникает сладковатый привкус. Как мне представляется, это именно тот случай принудительной уравниловки, когда и Колумбия, и Jamaica Blue Mountain, и любая из африканских арабик после подобного надругательства на вкус будут если не одинаковыми, то почти одинаковыми, и чем кривее руки обжарщика — тем хуже.

Соотношение количества обычных зёрен к «засахаренным» в смесях, которые чаще всего используются в заведениях общественного питания Мадрида (да и Испании в целом), как правило составляет 70/30 или 80/20, в гостиницах — 60/40, а в супермаркетах найти можно что угодно: от 50/50 до «полного торрефакто» (запоминаем, что при маркировке смеси первой цифрой идёт количество нормального зерна, т.к. последовательность тоже «зарегулирована»). Правда, нормальный кофе там тоже часто попадается: далеко не все потребители готовы во имя традиций жертвовать вкусом и потреблять лишний сахар.

Вот так выглядит смесь арабики и торрефакто в соотношении 70/30

А теперь плавно перейдем к истории возникновения данного неудобства.

За торрефакто нужно сказать «спасибо» Хосе Гомесу Техедору (Jos'e G'omez Tejedor), который в 1887 году основал компанию Caf'es La Estrella. Десятилетие на рубеже 19-го и 20-го веков этот господин посвятил разъездам по странам-производителям в поисках выгодных предложений и поставщиков зелёного кофе. Одна из этих поездок привела его в Мексику, где местные шахтеры и прочие работники карьеров использовали обжарку с сахаром для того, чтобы предотвратить окисление и порчу зерен как при нерегулярных поставках продовольствия, так и в тех сложных условиях, которые сопутствовали их труду. Хосе был человек смекалистый, и быстро сообразил, какую пользу можно извлечь из этой технологии.

Вернувшись в Испанию, он запустил данный вариант обжарки на фабрике La Estrella в Бадахосе, и 21 декабря 1901 года получил патент на изобретение («Patente de Invenci'on») «кофе торрефакто», благодаря которому на целых 20 лет его компания получила ряд привилегий перед конкурентами.

Упаковочная индустрия того времени находилась в зачаточном состоянии, а потому внезапная возможность хранить жареное зерно в течение 4-6 месяцев не просто стала прорывом, но и позволила выйти на новые рынки, ранее недосягаемые из-за проблем со временем доставки (что особенно много значило для стран Латинской Америки). В общем, господин Техедор «сорвал банк», а его компания стала одной из самых узнаваемых в испаноязычном мире.

Картинки взяты у El Centro de Documentaci'on Publicitaria, а фотография закрытой станции метро Chamber'i c антикварной рекламой — у Alfonso Sil'oniz

Тут нужно заметить, что изначально у Хосе Гомеса не было идеи скрывать при помощи сахара плохое качество зерна или мошенничать иным образом: эти вариации стали результатом совсем другого периода в истории торрефакто, а именно гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.

С кофе после войны было откровенно плохо: качественное зерно стоило очень дорого, да и денег на него у потребителя особо не было. Компании удешевляли продукцию как могли: вовсю добавляли цикорий и прочие заменители, зерно брали более низкого качества, а чтобы эти адские смеси можно было пить без отвращения и на вид напиток был бы похож на крепкий качественный кофе, использовали технологию Техедора: сахар мало того, что стоил дешевле, так ещё и придавал характерный привкус, напрочь «забивающий» другие добавки. Парадокс, но именно это вкусовое решение до сих пор ассоциируется у многих испанцев со вкусом крепкого кофе. Послевоенная необходимость стала банальной привычкой.

В 80-е случилась либерализация и на улице торговцев кофе, которым позволили торговать молотым продуктом. По понятным причинам, потребление торрефакто скачкообразно возросло: данный метод обжарки и до того позволял «усреднить» качество зерна, получая практически одинаковый (и ожидаемый) вкус напитка из разных, не всегда качественных, смесей, а теперь помол мог скрыть и внешний вид зёрен.

Но появились и проблемы: ни промышленные кофемолки, ни эспрессо-машины не были приспособлены для работы с «засахаренным» зерном, и для нормального использования любое оборудование нужно было постоянно чистить. Понятное дело, довольно часто об этом забывали (особенно в общепитах), что не в лучшую сторону влияло на качество напитка и приводило к поломкам кофеварок. Все это привело к тому, что от торрефакто начали пусть постепенно и медленно, но отказываться, и его процент в смесях начал падать.

Если сравнить Испанию и Португалию (где обжарка с сахаром в своё время тоже была весьма популярна), то в первой, в обычном небольшом супермаркете, на торрефакто и смеси с оным приходится где-то половина ассортимента кофе. В португальских небольших супермаркетах при аналогичном количестве наименований на него придется один-два варианта. В Бразилии с этим вариантом я не сталкивалась (хотя говорят, что он в «стране победившего карнавала» представлен), но там и без него умеют сварить редкую гадость из отличного зерна.

Короче говоря, выглядит всё так, что сейчас, когда недостатка в сырье особенно нет, технологии упаковки шагнули далеко вперед, и, казалось бы, нет никаких причин и далее использовать столько сахара, технология существует благодаря жадности, ностальгии, традициям и отдельным, но очень громким, поклонникам. Последние, к слову, действительно громкие, и постоянно пытаются обосновать свой выбор всем и каждому.

Например, любители этого кофе, ссылаясь на какое-то испанское исследование 2008 года, заявляют, что в зернах, обжаренных методом торрефакто, содержится намного больше антиоксидантов, чем в обычных, из чего (по их мнению и мнению производителей, активно это использующих в рекламе) следует, что употребление оного является профилактикой раковых заболеваний. Я это исследование не читала (но, если что, вот тут можно почитать), однако помню, что жареный сахар может содержать канцерогены, да и вообще, не является самым полезным продуктом на земле (бедный желудок от пережаренного сахара вообще должен содрогаться), а потому верить этому или нет — на усмотрение читателя.

Аналогично, есть мнение, что карамелизированный сахар сохраняет внутри зерна гораздо больше ароматов, благодаря чему появляется возможность прочувствовать специфику сорта и все ноты, ему характерные. На практике это очень сильно зависит от качества обжарки в принципе, так что дополнительный «фактор риска» в виде сахара, скорее, забьет все другие ноты даже без подобной цели обжарщика, нежели поможет им открыться. Тем более, что распространение технологии было связанно именно с попыткой замаскировать не лучшего качества зерно, а не с попытками открыть все нюансы вкуса и аромата какой-нибудь эксклюзивной арабики.

То, что при заваривании торрефакто получается больше кофейной пенки — однозначный миф. А то, что для чашечки кофе одинакового объема торрефакто нужно меньше, чем обычного кофе — факт, как факт и то, что даже при этом напиток будет казаться крепче. Правда, ключевое слово здесь «казаться».

|

Метки: coffee torrefacto spain .txt madrid |

.tmp-post || Instagram |

Пока я с головой в работе, и до основательных публикаций руки не доходят, кое-какие картинки все же появляются в моем Instagram.

|

|

.trip || One rainy day in Chefchaouen, Morocco. |

|

Метки: phototrip morocco chefchaouen |

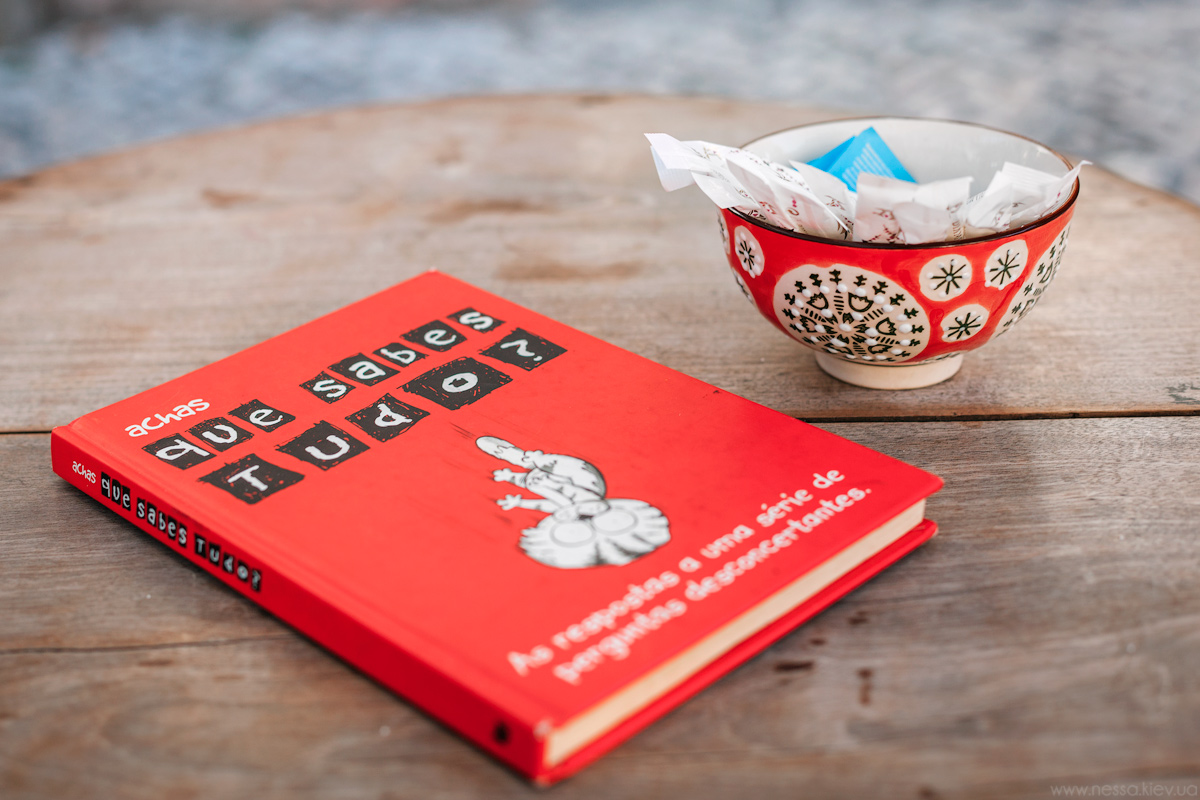

.photo || Winter in Portugal: 2016. |

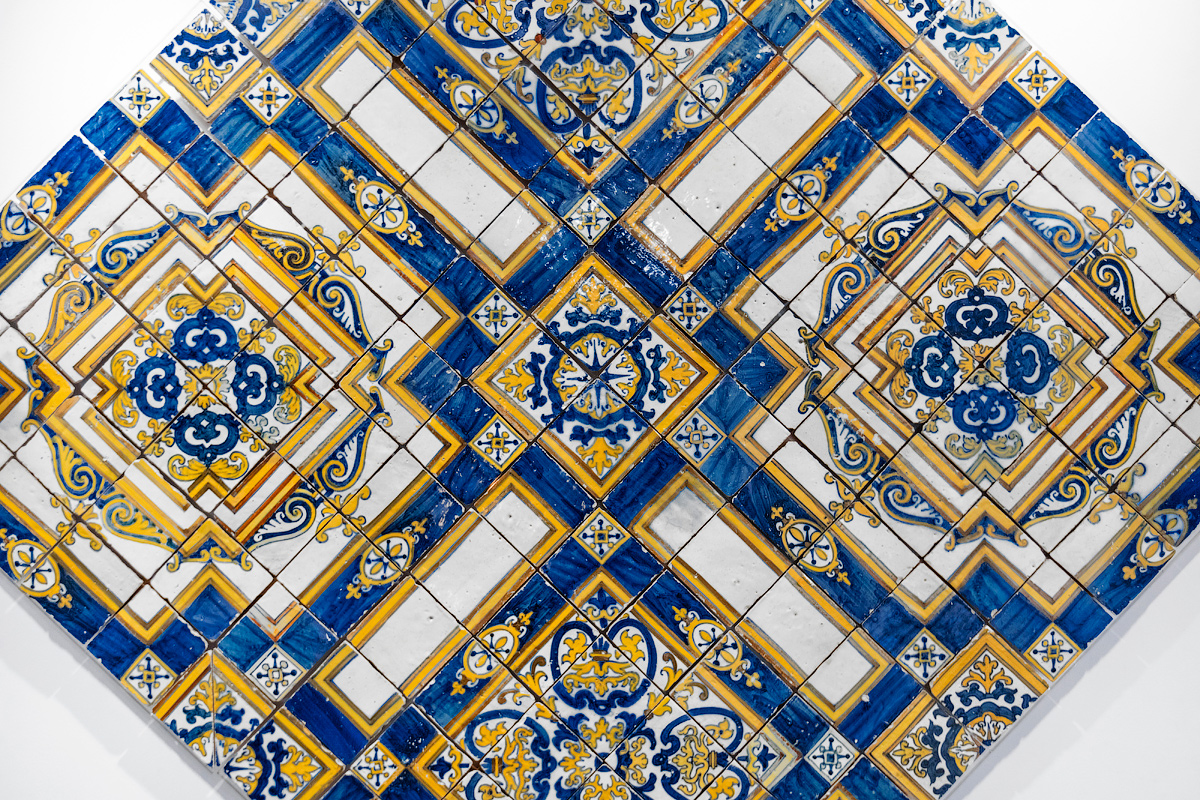

Этой зимой был любимый музей, один из любимых пляжей, несколько закатов, ради которых стоило ехать на край земли, темно-синие узоры на плитке, утренний кофе на противоположном берегу реки, эхо от шуток коллег, пробка в почти ста вариантах, коктейль "тебе обязательно понравится", с грейпфрутом и кардамоном, много океана и стопка бумаги, которая сделала любимую сказку немного моей.

|

Метки: batalha phototrip portugal lisbon cascais alcochete nazare estoril |

.trip || Tokyo, Japan. Part one: observation decks. |

Так как с отчетами всё очень плохо, но некоторые фотографии вполне можно опубликовать, скажу-ка я пару слов о смотровых Токио.

Известных "обсерваторий" в городе несколько:

- Токийская башня, построенная в 1958 году — и по количеству туристов, и по известности является японским аналогом Эйфелевой башни, хотя по высоте чуть выше французской товарки. Эта красная штука изображена на многих магнитах, открытках, и прочей сувенирной продукции. Очереди на нее есть всегда, но пугаться не нужно: организация посещений на высоте, благодаря чему ждать приходится не особенно долго.

Смотровые расположены на высоте 150 и 250 метров. Работают они с 9 утра до 11 вечера (зайти, впрочем, можно до 22:30). Цена вопроса – 900 иен за нижнюю смотровую, и 1600 иен за обе. С моей точки зрения, внимания заслуживает только нижняя. Штатив с собой брать можно.

- Tokyo Skytree — самая высокая башня Японии и самая высокая (и дорогая) смотровая соответственно. Как по мне — не стоит посещения в принципе, потому что дорого и ужасные очереди, «ускорить» прохождение которых можно покупкой еще более дорого fast ticket’a.

Высота смотровых – 350 и 450 метров соответственно. Работает с 8:00 до 22:00. Стоимость входных билетов: только на нижнюю площадку – 2060 иен (2820 за «ускоренный» вариант), за вторую смотровую дополнительно 1030 иен. Дополнительные 510 иен стоит бронь билетов на конкретное время.

Штатив брать можно, но толку от него, честно говоря, не особенно много.

- Roppongi Hills Mori Tower — одна из моих смотровых-фаворитов, к тому же, ее посещение можно объединить с визитом в Mori Art Museum, а он очень хорош.

Крытая смотровая расположена на высоте 218 метров, и она достаточно милая, с небольшим баром, диванчиками, чистыми стеклами и доступом в интернет (работает с 10:00 до 23:00, вход до 22:00). Когда мы там были, в помещении проходила выставка, посвященная современной архитектуре.

Бонус – вторая смотровая, открытая, расположенная на крыше здания. Штатив туда брать нельзя (вообще, ничего с собой брать нельзя, кроме камеры, остальные вещи попросят оставить в камере хранения), но зато вид шикарный и ощущения от него тоже. Стоимость билетов – 1800 иен + дополнительные 500 за крышу. Небольшое уточнение: на крышу не пускают в плохую погоду.

- Tokyo World Trade Center — моя самая любимая обсерватория (152 метра, работает с 10:00 до 20:30), о ней я напишу чуть ниже, перед соответствующим набором картинок. Но вообще, только я могла ходить в это здание в офис, а о том, что там шикарная «обсерватория» узнать за три дня до отъезда.

Штатив брать можно, единственное, что – смотрители очень просят не прислонять фотоаппараты к стеклу, так как от этого царапается защитная пленка.

- Tokyo Metropolitan Government Building – здесь смотровые бесплатные, расположены в каждой из башен на высоте 202 метра. Очереди есть, но довольно терпимые. Северная башня открыта с 9:30 до 23:00, Южная – с 9:30 до 17:30 (в дни, когда Северная закрыта, что бывает второй и четвертый понедельник каждого месяца, работает до 23:00).

- Bunkyo Civic Center – здесь тоже бесплатная смотровая, с которой хорошо видно Фудзи. Работает с 9:00 до 20:30, высота смотровой около 130 метров.

Кроме того, практически на каждом уважающем себя небоскребе есть своя смотровая площадка, rooftop garden или что-то в подобном роде, и чтобы их найти нужно всего-то обращать внимание на указатели. Так, для меня случайным приятным открытием стало здание под названием KITTE (местный почтамт, если что, красивые марки продаются там же), где сохранили старый почтовый офис с отличным видом на Tokyo Station (а еще в этом здании есть чудесное книжное кафе и несколько милых магазинов).

А вот эта смотровая — мой бесспорный фаворит. Расположена она в местном World Trade Center, одной из первых японских "высоток". Говорят, что компания, выкупившая здание в 2014 году, собирается построить на месте оного небоскреб повыше, но пока что дальше разговоров дело не идет, а потому офисы на месте, и обсерватория тоже. Билет стоит 620 йен. C собой брать кофе, книжку и приходить к закату.

|

Метки: phototrip tokyo japan |

.trip || Rio de Janeiro, Brazil. |

Второй раз в Рио я ехала с определенной обреченностью: во-первых, это не лучший город для рабочей вылазки, во-вторых, первые впечатления были настолько сумбурными, что никак не получалось разобраться в местных симпатиях и антипатиях (например, я в восторге от местного общественного транспорта, и мне до сих пор не нравится отношение жителей к старым зданиям в центре). Во многом потому данная публикация будет не в виде отчета, а в маленьких зарисовках быта и впечатлений от Рио в частности, и от Бразилии в этот приезд в общем.

Про дом.

В этот раз я сняла квартиру в доме, построенном у «подножья» самой большой фавелы возле Копакабаны. То есть, чтобы попасть на пляж, мне нужно было перейти две большие улицы (одна из них фактически была набережной), а вот чтобы попасть в фавелу (реши я туда попасть) – сесть на мототакси и с почетом въехать на холм. Впрочем, этого я так и не сделала.

Квартира была хороша практически всем: здание спроектировал и построил один из владельцев, молодой архитектор, а потому и дом был по бразильским меркам качественный, и планировка квартир достойная (гостиная-студия+отдельная спальня+ванная комната с ванной, а не привычной душевой кабиной), и выглядело всё в доме очень стильно (особенно понравилась общая гостиная с диваном, рабочей зоной и кучей литературы по архитектуре), и о парковке не забыли.

Окружающая реальность хоть и выглядела странно для непосвященных (то есть, для меня в первые пару дней), была достаточно безопасна: особенно тревел-менеджера, подтвердившего мой выбор, порадовало полицейское управление «за углом», и постоянный патруль на улице (видимо, для контроля мототакси). Мне же понравились хозяева.

По итогу проблема была одна. Точнее, две, но одна из них москиты, так что её можно не считать.

Каждый вечер пятницы на районе начиналась дискотека, которая не замолкала практически до 6 утра понедельника, с перерывами на дневную сиесту. Для этого под ближайшую забегаловку пригоняли легковушку, упакованную колонками, и крутили один и тот же десяток самых популярных местных хитов по кругу. В зависимости от времени ночи, хитам подпевали в такт, подпевали не в такт или перекрикивали, одновременно с этим выясняли отношения, жарили шашлыки и наливали всё, что горит, и всем подряд. Думаю, если бы я могла употреблять алкоголь в большем количестве и большей крепости, нежели мое здоровье это позволяет, то присоединялась бы к народным гуляниям, а так с ними пришлось просто смириться. Как с упомянутыми москитами.

Про завтрак.

Культуры завтраков, как таковой, у бразильцев нет: нормальным считается завтракать дома, где-то с 6 до 8 утра, в зависимости от времени, к которому нужно быть в офисе. Завтрак у местных называется Caf'e da Manh~a, и очень чётко показывает, что в нём важно: утренний кофе. «А кушать мы будем во время ланча», как любит говорить один из моих сотрудников.

То ли из-за этого, то ли еще почему, мест, где можно позавтракать в 8 утра чем-то, кроме кофе и бутербродов «с собой», в Рио (да и не только в Рио) не то, чтобы много (отели, где «завтрак включен» я не учитываю).

Если повезет, и у вас получится такое заведение отыскать, то стандартный завтрак – это: хлеб (практически любой, от булочек с отрубями до французских булок и круассанов в кафе подороже), масло, джем, нарезка из сыра (что-то совсем стандартное, вроде гауды или чеддера) и ветчины (одного или двух видов – зависит от заведения), яичница или омлет, фреш (чаще всего апельсиновый, но бывают и варианты со всякими свеклами-сельдереями и прочим подобным счастьем), фрукты (чаще всего в виде папайи) и кофе. Иногда могут подать свежий сыр (а-ля творог), смузи из асаи и какие-то мюсли.

Я завтракала в Apetite (Apetite Caf'e Delicatessen, Rua Souza Lima, 68 - Copacabana 22081-010 Rio de Janeiro), по совету хозяев, и пожаловаться могу, разве что, на отсутствие свободных мест начиная часов с 10 утра, так что самым разумным вариантом будет приходить к открытию. Стоило мое счастье 21 реал (большой завтрак на двоих и «со всем» стоил 56 реалов, но я не фанат ветчины и омлетов), – не самый дешевый вариант, конечно, но выпечка у них действительно отличная.

Про фотоаппарат.

Чаще всего меня спрашивают, можно ли в Рио носить фотоаппарат. И я отвечаю, что можно.

Но есть нюансы.

Первым делом, замените ремешок. Все эти кеноны-никоны с названиями моделей фактически – объявление стоимости фотоаппарата на весь Рио. Огромные линзы с не менее огромными блендами – аналогично.

Будьте скромнее, и вам воздастся: я возила свою камеру с 50мм линзой и нормально носила ее, когда была такая необходимость (для определения необходимости включаем инстинкт самосохранения и здравый смысл).

При этом не стоит думать, что, гуляя по той же Ипанеме с фотоаппаратом, вы в полной безопасности: большая часть краж у туристов случается именно в людных местах, потому идеальный вариант – носить фотоаппарат в рюкзаке и доставать, если нужно что-то сфотографировать.

Открыто носить камеру можно: в ботаническом саду и парке Лаже (там охраны много), во время экскурсий в фавелы (именно экскурсий, самому с камерой туда лезть я бы не советовала, так как не каждая фавела – умиротворенная фавела), а также если вы видите полицейские патрули каждые 100 метров по маршруту.

Конкретно в Рио очень популярным развлечением местных воров является скручивание линз с «зеркалок» в толпе, так что будьте особо бдительны во время массовых народных гуляний.

Фотографировать людей можно, но лучше предварительно поинтересоваться их мнением на этот счет. Подчеркну, что самостоятельно лезть в первую попавшуюся фавелу, фотографируя по пути всех подряд, однозначно не стоит. Даже если эти все подряд «не против», на том одном, кто «против», всё не очень благополучно закончится. А если он еще и какой-нибудь наркоторговец...

В общем, не ищите противоречащих инстинкту самосохранения и сохранения камеры приключений – и всё будет отлично.

Про автомобиль.

Брать машину в аренду вполне можно (после Киева, как я уже упоминала в публикациях о Бразилии ранее, местная манера езды не кажется чем-то запредельно идиотским) и совсем не так страшно, как часто пытаются рассказать бразильцы, излишне переживая за иностранных товарищей. Украинских прав (в виде пластиковой карточки) для аренды вполне достаточно.

Плюсы: смотровые площадки в национальных парках можно посещать когда захочется, да и вообще, больше шансов оказаться в нужном месте в нужное время; ездить за пределы Рио на пляжи можно без траты времени на то, чтобы разобраться в автобусных маршрутах; удобно ездить за покупками в большие торговые центры (там парковка всегда есть), и другие, вполне очевидные, преимущества.

Минусов, впрочем, тоже немало. Первый, и самый очевидный – парковка. Причем, это тот случай, когда проблема не в цене, а в количестве мест и не совсем очевидных временных промежутках, на которые машину можно оставлять на том или ином парковочном месте. Как правило, максимальное время парковки указано на знаках (я видела варианты от 2 до 4 часов), оплачивается оно «на месте» путем покупки талончика у парковщика. Иногда взымается единый «дневной» тариф: например, парковка в Пинейраше (ближайшая точка, куда можно доехать автомобилем, если хочется таки сфотографироваться со статуей Христа) стоит 5 реалов независимо от того, будет автомобиль там стоять : час или день. Аналогичная ситуация и на парковке у озера Родригу-ди-Фрейтас, и в Сакареме – небольшом городке недалеко от Рио. Возле популярных городских пляжей парковок очень мало (в основном, на боковых улицах, и частные), потому туда лучше без машины.

Второй минус – пробки. Так как Рио усиленно готовится к Олимпийским Играм, то весь город перекопан, ведется миллион работ одновременно, и значительная часть улиц в центре попросту закрыта для проезда. Из-за этого к стандартным пробкам утром и вечером добавились и участки, где ползти придется практически 24/7. Впрочем, два года назад, при подготовке к ЧМ, было то же самое, так что единственный вариант – выезжать заранее, или на общественном транспорте: для такси и автобусов есть отдельные полосы, которые, как правило, в пробках медленно, но едут.

Такси, к слову, в Рио недорогое.

Сразу оговорюсь, что не стоит путать туризм с сами знаете чем: я признаю, что часть того, о чем я сейчас напишу, вряд ли понадобится знать туристу. С другой стороны, что же еще может так много рассказать о стране, как не ее внутренняя «кухня»?

У бразильцев фантастическое, с моей точки зрения, избирательное право. Голосовать обязаны все граждане страны от 18 до 70 лет. Не обязательно голосовать молодежи от 16 до 18, пожилым людям после 70, и – внимание! – всем неграмотным.

За необоснованную неявку на выборы установлен штраф, который, впрочем, довольно небольшой (от 1 до 35 реалов), но важно не это. Если в течение шести лет без уважительной причины (уважительной причиной можно назвать любую, о которой избиратель сообщил заранее, заполнив и предоставив соответствующую форму, взятую здесь) игнорировать выборы, то можно благополучно «вылететь» из реестра избирателей, попав в статус «избирательного должника», что означает множество неприятных штук: например, такой безответственный гражданин внезапно обнаруживает, что не может обновить паспорт, взять кредит в банке, участвовать в государственных тендерах, и т.д. Выйти из этого статуса, впрочем, не слишком сложно, а зря.

Само по себе голосование электронное, и реализовано путем использования терминалов. Собственно, результаты отдельно никто не считает: в любой момент их можно увидеть в системе в режиме реального времени. Голосуют бразильцы так: у каждого кандидата, будь то депутат, президент или ещё кто, есть свой номер. Номера депутатов местных советов пятизначные, конгрессменов – четырехзначные, сенаторов – трехзначные, ну и кандидаты в президенты и губернаторы пронумерованы двузначными числами. Этот номер вводится в терминал для голосования, после чего на экране возникает фотография и данные кандидата, и если «номер угадан», то избиратель жмет зеленую кнопку «confirma». Вот тут есть симулятор этого процесса.

Если сравнивать с 2013 годом, то в Рио стало существенно чище и спокойнее. Что, опять же, совсем не означает, что стоит лезть в местные трущобы «вот прямо сейчас». При этом, далеко не всякая фавела – аналог трущобы, и не все популярные районы безопасны на 100%.

Для меня стало открытием, что средний заработок человека, живущего в фавеле, составляет около 300 долларов США в эквиваленте (было больше, но реал знатно «просел» за последние пару лет, спасибо ценам на нефть). При этом, понятное дело, за квартиру жители фавел не платят, за электричество чаще всего тоже (вообще, более 60% потребленного физ.лицами электричества в фавелах не оплачивается, а из-за самодельных подключений значительная его часть теряется по пути к пользователям), государство всячески старается «вывести людей из фавел», а потому усиленно внедряет кучу социальных проектов, вроде бесплатного медицинского обслуживания... В общем, жить в фавеле весьма выгодно для «бразильского среднего класса»: рано или поздно любой самострой легализируют, что произойдет значительно быстрее, чем выплата ипотеки за квартиру где-нибудь в районе Ботафого.

Бытовые моменты.

1. Не нужно покупать карты, путеводители и всякое такое, потому что местное министерство туризма чуть ли не раз в месяц выпускает свой путеводитель по Рио (его можно взять бесплатно на любой стойке туристической информации, в аэропорту по прилету в том числе), и там есть всё, от актуальных цен на такси между районами, до перечня смотровых площадок и ссылок на бесплатные walking tours.

2. Когда выбираете в бесплатном местном путеводителе, на какую смотровую пойти, обращайте внимание на сноски, где пишут, как туда добираться. By car only на практике означает, что, за неимением автомобиля, велосипед тоже годится, только ехать придется дольше и тяжелее. А вот by foot показывает, что придется куда-то лезть, без вариантов.

3. Как говорит мой начальник, если вы обнаружили себя в непонятной местности, и с ощущением «вот сейчас что-то случится» – ловите первое попавшееся такси и уезжайте. Я с ним полностью согласна: перепуганный вид привлечет к вам даже больше внимания, чем куча техники в руках.

4. Не стоит кормить «эту маленькую прекрасную обезьянку» в лесу, оставьте эту забаву местным: они знают, что делать, если обезьяна поведет себя неадекватно.

5. Документы лучше оставлять дома: копии паспорта и миграционной карты вполне достаточно для общения с органами правопорядка, тем более, что эти самые органы предпочитают первыми с туристами общение не начинать (ну разве что высказать веское «фе» на тему ношения фотоаппарата). Для вечернего похода в Rio Scenarium копии паспорта тоже достаточно.

6. Шезлонги и зонтики на городских пляжах платные. Это не Салвадор, и не Ресифи, где за пользование оными достаточно иногда что-то заказывать у торговцев, в Рио на такое есть свой прейскурант (от 5 реалов и до границы наглости местного продавца).

7. Без минимального знания португальского (или в крайнем случае, испанского) в Рио довольно-таки неуютно, потому, если оного нет, то словарик будет очень в тему.

8. Каждое воскресенье возле станции метро Praca General Os'orio с 8 утра и до 5 вечера работает ярмарка, которая называется Feira Hippie de Ipanema (http://www.feirahippieipanema.com/). Сувенирами закупаться стоит там: помимо магнитов, значков и прочего стандартного набора, на ярмарке отличный выбор кожаных сумок, ювелирных изделий, и даже есть пожилая женщина, которая торгует разными красивыми ракушками (я привезла Бублику такую).

9. Pedra da Arpoador – лучшее место, чтобы встретить закат с видом на Ипанему, Леблон и Dois Irm~aos. Особенно, если взять в киоске Posto 8 Aperol-Spritz.

10. Прежде чем брать автомобиль в аренду, изучите ПДД. Они отличаются от европейских, не сильно, но всё же. Особенно стоит обращать внимание на многочисленные надписи на знаках, которые рассказывают по какой полосе когда можно ехать, можно или нельзя останавливаться (и что будет, если нельзя, но остановишься). Ну и нюансы по нарушениям тоже есть: так, например, если ваша машина радостно заглохнет в городе из-за того, что закончилось горючее (а не по причине поломки), вас сильно оштрафуют.

11. Менять деньги лучше в обменниках на Копакабане (обычно, это всякие-разные «туристические агентства»), потому что там курс лучше, чем в официальных обменниках торговых центров. А вот пользуясь кредиткой в банкомате, нужно внимательно читать, что этот самый банкомат пишет: комиссии бывают самые разные.

12. В Рио-де-Жанейро категорически нельзя ехать «на пару дней, быстренько всё посмотрим».

Лирику о Рио и другие фотографии из Бразилии можно найти по соответствующему тегу.

|

Метки: phototrip brazil rio de janeiro |

.trip || Spring in Spain: Zaragoza, Altea and Calp. |

Наконец-то дошли руки разобрать фотографии, которые я привезла из апрельской поездки в Испанию.

Это был один из двух выездов в этом году, никак не связанных с работой, а потому я считаю его очень успешным во всех отношениях: мы увиделись с друзьями, исследовали пару новых пляжей, и оценили несколько зданий, которые мне очень хотелось посмотреть in real life, вне книжных иллюстраций.

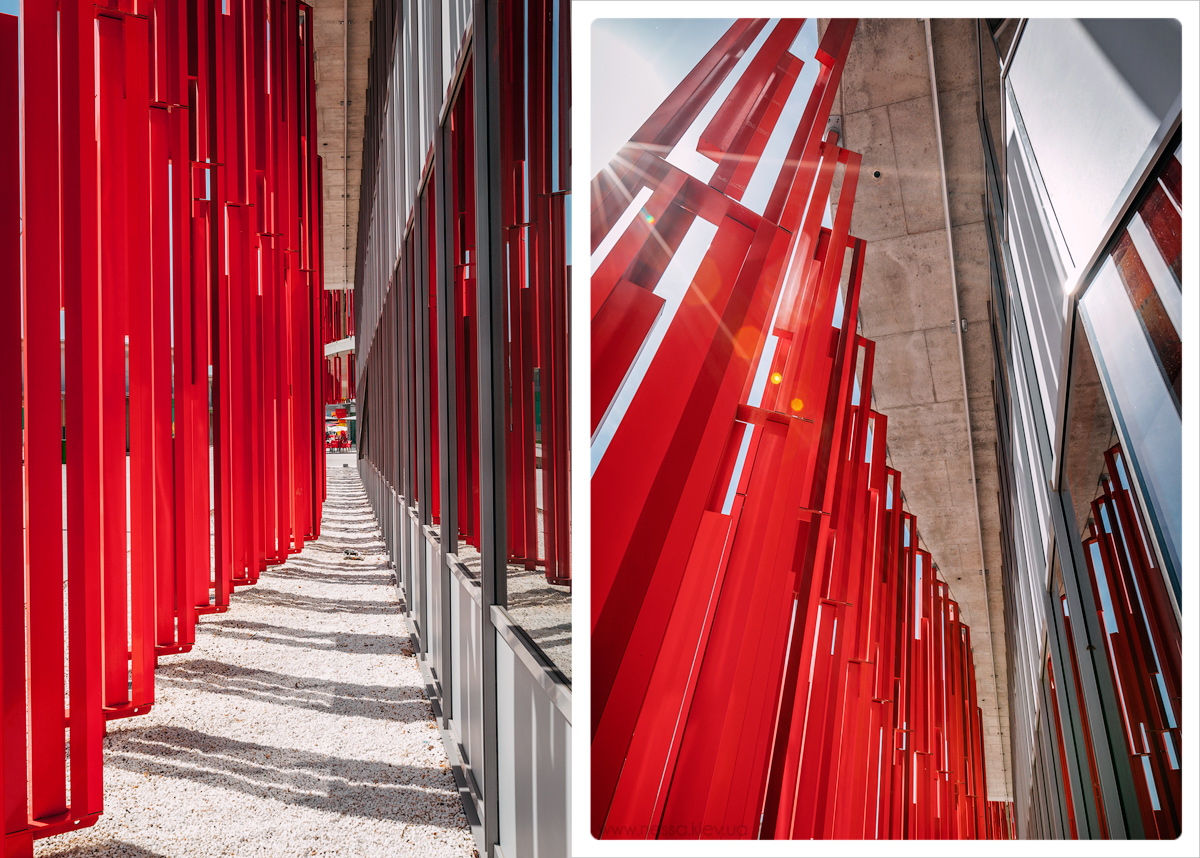

EXPO 2008 Zaragoza — моё любимое место в городе и главная (если не учитывать прекрасную Яну) причина, по которой мы решили приехать. Там огромное количество интересных проектов, начиная от Испанского павильона, выполненного с мыслями о бамбуковом лесе, до красочной реконструированной Ронды и павильона Арагон в виде плетеной корзины в современном стиле.

К сожалению, кризис внес свои коррективы в планы по использованию зданий, — после выставки комплекс почти полноcтью был переоборудован в офисный, — а потому большая их часть либо закрыта для посещений, либо вообще не используется. Что, впрочем, не делает район менее симпатичным.

Venecia Park (Calle Zafiro 22, 50007 Zaragoza) — проект двух архитекторов, — Гектора Элорзы (H'ector Fern'andez Elorza http://www.hfelorza.com/) и Мануэля Рамиреза (Manuel Fern'andez Ram'irez), — который, вопреки названию, на парк похож достаточно слабо. По крайней мере, внешне, потому что с трудом представляется, как в 40-градусную жару приходишь в это место «подышать свежим воздухом»: деревьев в парке почти нет, да и окружная дорога буквально в двух шагах, и, вопреки заявленной звукоизоляции, движение по ней отлично слышно.

При этом, в отрыве от великих идей вроде «публичного пространства с современной дренажной системой», Венеция мне очень понравилась своей геометрией и освещением: ничего удивительного, что многие магазины и бренды часто используют бетонный «парк» как фон для своих каталогов.

После Мадрида и Сарагосы очень хотелось на море, а потому мы поехали в Альтею – маленький городок в провинции Аликанте, в гости к Денису: во-первых, давно не виделись, во-вторых, понравились виды города и окрестностей, в-третьих, Альтеа расположена совсем рядом с Кальпом, где Рикардо Бофиль «отметился» своим знаменитым La Manzanera Resort, в рамках которого меня очень интересовал дом с красивым названием La Muralla Roja.

Собственно, Альтеа.

|

Метки: zaragoza architecture calp altea spain alicante |

.photo || 46 days in Portugal - 2015. |

Этим летом в Португалии мы с Элей:

- познакомились с «клубом любителей закатов» Алкочете;

- выяснили, что, кроме обожаемого Santini, есть R'esv'es, и среди сортов этого мороженого можно найти розу и лайм с эвкалиптом, но если хочется мороженое с портвейном или мадейрой — прямая дорога в Gelato Therapy;

- признали, что Azenhas do Mar очень симпатичный поселок, но делать там нечего от слова «совсем»;

- полюбили praia da Adraga — самый прекрасный пляж в окрестностях Синтры;

- удивлялись, что в парке Marechal Carmona какое-то астрономическое количество разнообразных кур и уток и пили шоколадное молоко в кафетерии близлежащего Дома Историй;

- провели день в Лиссабонском зоопарке. С энциклопедией, бутербродами, мороженым и бесплатной «канатной дорогой»;

- обнаружили, что уже можно ходить вместе на концерты классической музыки под открытым небом, и на джаз: еще год назад Бублик просилась домой после первых 15 минут;

- много обнимались с друзьями.

В общем, это были замечательные полтора месяца. Жаль только, что пролетели они очень быстро :)

|

Метки: azenhas do mar phototrip portugal lisbon cascais alcochete |

.architecture || Fragments of the M4 (Budapest Metro). |

Первый раз я столкнулась с этим проектом задолго до открытия самой ветки метро (которое состоялось в марте 2014), на одном из архитектурных форумов, где шло жаркое обсуждения всех его "за" и "против". Мне же визуализация очень понравилась, а потому соответствующая отметка появилась на моей "венгерской карте".

В мае, выделив час во мрачном командировочном графике, мы поехали смотреть M4. Времени было преступно мало, так что, по сути, рассмотреть в деталях мы удосужились только две станции: K'alvin t'er и F"ov'am t'er. Первую проектировали PALATIUM Studio, вторую - sporaarchitects, которые, к слову, получили за нее награду "Building of the Year 2014" от ArchDaily.

Что характерно, это тот редкий случай, когда реализация оказалась даже интереснее всяких-разных предположений на ее тему, даже без учета моей любви к бетону, как строительному материалу. А это значит, что в Будапешт, рассматривать новые станции метро, мы еще обязательно приедем.

|

Метки: phototrip subway budapest hungary metro |