-Метки

"народный собор" Троцкий акварель армия атаман атаманы большевики вера воины вольноопределяющийся евреи ермолов живопись жиды запорожская сечь запорожцы история история казачества история песни казак казаки казачество казачий круг казачьи песни казачьи сказки крестный ход медведев наполеон народный собор оружие открытки православие православные праздники расказачивание революция религия русские русский святые соборное дело старые открытки супруненко традиции традиции казаков украина уральские казаки фотографии христианство художники шашка

-Рубрики

- История (288)

- Статьи (257)

- Культура (255)

- Традиции (246)

- Балясы обо всем (233)

- Воины,оружие (232)

- Творчество (200)

- Новости (105)

- Галерея (55)

- Кухня (13)

-Музыка

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3371 Комментарии: 8

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

КОГДА КАЗАКИ СТАЛИ ПОГРАНИЧНИКАМИ? |

Картина нашего брата казака есаула А.П. Ляха

В. Е. Шамбаров, 2006.

«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»

КОГДА КАЗАКИ СТАЛИ ПОГРАНИЧНИКАМИ?

Ответить на этот вопрос трудно. Взять в качестве точки отсчета «Приговор о станичной и сторожевой службе» 1571 г.? Но и до него казаки жили по границам, охраняя их. А дальше пошло строительство засечных черт и линий, прикрывавших рубежи государства, и службу на них несли казаки. Шли века, а эти линии по-прежнему играли важнейшую роль. Удавалось преодолеть одни угрозы — нарастали другие. Как уже отмечалось, в 1771 г. хан Убуша увел 170 тыс. калмыков на восток, в Джунгарию. Его решение обернулось для подданных бедой. 100 тыс. погибло в пустынях от голода, жажды, в схватках с врагами. Оставшихся встретили китайские войска, измученным калмыкам пришлось принять китайское подданство, и их расселили небольшими партиями в разных местах. А исчезновение многочисленного и могущественного народа сразу нарушило баланс сил в степях. Усилились казахи, каракалпаки, совершли налеты на русские окраины. Возникла и новая опасность. Если раньше Россия была для Хивы и Бухары важным торговым партнером, и ханы заключали договоры с московскими царями об охране караванных путей, то теперь Средняя Азия пришла в упадок. И Хива превратилась в гнездо хищников, охотников за невольниками — после падения Крыма это оказывалось очень выгодно. Как сообщают хроники, со стороны степняков «воровство и предерзости встречались на каждом шагу», от набегов с похищениями людей особенно страдала дистанция от Оренбурга до Верхнеуральска.

Россия принимала ответные меры, укрепляя границы. В 1775 г. Оренбургский казачий корпус был преобразован в Оренбургское Войско. Достраивалась Самарско-Оренбургская линия, протянувшаяся на 1780 верст. В 1784 г. в Оренбурге была учреждена пограничная экспедиция (с 1799 г. — пограничная комиссия). Совершенствовалась и Сибирская линия. Для ее прикрытия людей не хватало, и сюда направили донских казаков, башкир, мещеряков. В 1780 г., когда окончился срок их дежурства, многие подали прошение, желая остаться в Сибири навсегда. Их зачислили казаками крепостей, предоставив право проводить круги и выбирать атаманов. А 19 сентября 1783 г. здешние казачьи общины были объединены в Сибирскую линию казаков [19]. Для дополнительного усиления сибирского казачества по указу Павла I к казакам на правах малолеток были приписаны 2 тыс. сыновей отставных солдат Тобольской губернии. Появлялись новые формирования, в 1790 г. был создан пятисотенный Иркутский казачий полк. Продолжали строиться новые оборонительные системы. В 1791 г. на р. Бухтарме заложили Бухтарминскую крепость, к ней протянулась цепь постов и укреплений — которая стала частью Сибирской линии.

А для прикрытия от казахов Поволжья был образован Заволжский кордон. От г. Гурьева до Малой и Большой Узени устанавливалась цепь казачьих постов. Дополнялся кордон Саратовской линией протяженностью 428 верст. В 1796 г. был оборудован и поперечный кордон через степь до р. Ахтубы. Часть постов обслуживалась уральскими казаками. А для службы на Саратовской и Ахтубинской частях кордона привлекалось Астраханское Войско. Когда Потемкин расформировал и переселял на Кавказ Волжское Войско, на прежних местах остались казачьи гарнизоны в Саратове, Камышине, Царицыне, остались и енотаевские казаки, которые обеспечивали речные почтовые перевозки и переправы. И при реформах Павла, отделившего от Астраханского Войска кавказских линейцев, новое Астраханское Войско составилось из этих команд и Астраханского полка.

В подданстве России еще оставались кочевые калмыки, Дербетовская орда, но прежней силой они не обладали — их было 10 тыс. «душ мужского пола». Они терпели немало неприятностей от казахских нападений. И в 1798 г. правительство предложило им перейти на казачью службу. Их направили на Дон, но порядки, принятые у казачества, калмыкам не понравились. И в составе Войска Донского остались только 2262 «души мужского пола», они были приписаны к казакам, составив особый юрт. А остальные откочевали обратно в астраханские степи. Однако здесь сохранялась прежняя опасность. Волей-неволей требовалось налаживать взаимодействие с гарнизонами, с казаками. Да и для Астраханского Войска помощь в обороне границ была не лишней. Быстро пошло сближение. И большинство калмыков постепенно влилось в состав астраханского казачества.

Пограничной по своей сути была и служба терских, линейных, черноморских казаков, донских полков, посменно высылаемых на Кавказ. В грамоте Екатерины о даровании Черноморскому Войску земель на Кубани указывалось главная обязанность — что ему «принадлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». И кошевой Чепига, прибыв в новые края, первым делом, еще до основания Екатеринодара, до размещения и обустройства черноморцев, предписал полковнику Кузьме Белому расставить по Кубани пограничные кордоны.

Сами же принципы и приемы пограничной службы вырабатывались в течение веков, на основе опыта — оборудование между крепостями более мелких опорных пунктов, патрулирование, «залоги» (секреты). Казаки издревле учились вести разведку на сопредельной территории, собирать и анализировать информацию — что-то услышали от людей, что-то заметили неординарное. Знали, прозеваешь — пропадешь. Издревле устраивали наблюдательные посты на возвышенных местах: на курганах, деревьях. С незапамятных времен известны и казачьи системы сигнализации — запорожские «фигуры» (они же сибирские «маяки») из бочек, подготовленных к быстрому зажиганию. А на Кубани черноморцы и линейцы стали строить искусственные наблюдательные вышки — «голубятни». И если прежние системы оповещения предназначались для предупреждения о набегах крупных степных отрядов, то на Кавказе шайки горцев лезли беспрерывно, тут «фигур» не настроишься. Поэтому устанавливались просто высокие шесты с пучками просмоленной соломы. Черноморцы стали и первыми в России морскими пограничниками, в 1799 г. указом Павла I в Войске была учреждена береговая флотилия.

Как же случилось, что казаки стали служить и на границах, далеких от казачьих областей? Сперва это сложилось самопроизвольно. Ведь казаки в армии играли роль авангардов, разведки, обеспечивали сторожевое охранение войск. При расположении армии в лагерях выставлялась аванпостная цепь. Она состояла из «бекетов» по 6 казаков — 2 несли дозорную службу, 4 отдыхали. В версте позади «бекетов» располагались заставы по 8 — 15 человек. Когда Россия присоединяла ту или иную область, это происходило в ходе войн. На новые земли вводились воинские части, размешаясь гарнизонами. А казачье охранение армии, соответственно, превращалось в пограничное.

Упорядочилась данная система при Павле I, а непосредственно этим занимался Михаил Илларионович Кутузов. В 1798 г. царь поручил ему «раз навсегда» составить расписание казачьих постов на финской границе. 11 мая Кутузов представил проекты расписаний на летнее и зимнее время, предусматривалось держать на постах 378—414 донских казаков с 12 офицерами. Павел утвердил проекты без замечаний. А в 1799 г. Кутузов был назначен Литовским генерал-губернатором, получив при этом инструкцию о налаживании пограничной службы — поскольку через границу шла контрабанда, между русскими и прусскими подданными возникали недоразумения по поводу покосов, пастбищ, распашки земель, рубки леса. Кутузов составил «расписание кордонным постам» из донских полков, расположив их от Паланги до Влодавы. Командирам полков было приказано занять «без изъятия все означенные в расписании селения», а если между ними найдутся пропущенные важные пункты, занять и их «по собственному рассмотрению».

Правда, в декабре 1800 г. казаков на западной границе заменили егерскими и гусарскими полками — поскольку от донцов требовалось идти в Индию. Но вскоре на престоле оказался Александр I. И охране русских рубежей он также придавал важное значение. При нем началась разработка положений о Казачьих Войсках, в которых четко отражалась эта задача. В 1802 г. были приняты Положения о Донском и Черноморском Войсках. В 1803 г. — об Оренбургском и Уральском. В 1803 г. была проведена реорганизация Заволжского кордона. Строились новые посты, на которых жили казаки. Четыре раза в сутки их разъезды должны были проверять промежутки между постами.

При воцарении Александра к нему обратились и казаки расформированных Войск, Бугского и Екатеринославского. Бугцы получили статус государственных поселян, что в общем-то давало возможность безбедно вести хозяйство. Но среди них было много природных казаков, добровольцев-арнаутов из балканских народов, и такое положение их не устраивало, просили восстановить их в казачьем звании. Среди екатеринославцев природных казаков было меньше, но тоже хватало таких, кто предпочитал служить. По этим ходатайствам Бугское Войско в 1803 г. было восстановлено. К нему приписали 27 станиц и хуторов с центром в г. Вознесенске. Общее их население составляло 12 тыс. человек. Войско формировало 3 полка, которые несли пограничную службу на Днестровской линии. А вот земли Екатеринославского Войска оказались уже «внутренними». И уже перешли в собственность к помещикам и вельможам. Поэтому было решено Войско не возрождать, а желающих вернуться в казачье состояние переселить на Кавказ. Хочешь снова стать казаком — бросай родные края и езжай драться с горцами. Но даже при таком выборе набралось 3227 человек! В 1803 г. они были переведены на Кубань и составили Кавказский полк, вошедший в число линейцев и занявший участок границы между Кубанским полком и Черноморским Войском.

В 1808 г. было принято положение о Сибирском линейном Войске. Этот документ впервые придал сибирским казакам единую войсковую организацию. В военное время Войско выставляло 10 полков, а в мирное на него возлагалась кордонная служба, содержание и ремонт укрепленных линий. Кроме того, на Востоке процветала контрабанда — китайские, монгольские, среднеазиатские торговцы проторили дороги в Сибирь, чтобы подешевке скупать пушнину. И на казаков была возложена обязанность таможенной стражи. Расстояния тут были огромные, и граница была поделена на дистанции. Два раза в месяц казаки соседних дистанций встречались на стыке участков, чтобы поддерживать взаимодействие и делиться информацией. А для контроля, что встреча действительно произошла, обменивались особыми ярлыками.

Ну а на западных границах контрабанда превратилась в сущее бедствие. На главных дорогах имелись таможни, но их слишком легко было объехать. Контрабанда стала главным промыслом жителей еврейских местечек — по другую сторону границы были такие же местечки, где обитали родственники и знакомые. Трудно ли перевезти свои или чужие товары, если знаешь все дорожки, тропинки, речные броды? Гусары и егеря с задачей прикрытия границы не справлялись. В те времена в армии попросту не учили быть наблюдательными, уметь присматриваться, прислушиваться, замечать следы, изучать местность, находить нужные контакты с местным населением. А казаки премудростям следопытов и разведчиков учились с детства. И в 1811 г., в перерыве между наполеоновскими войнами, Александр I решил вернуться к первоначальной идее своего отца и организовать охрану границы с Пруссией и Австрией с помощью казаков. Протяженность кордонов составляла 1500 верст, для несения службы выделялось 10 полков донцов, по 150 верст на полк. Развертывалась цепь постов. Между соседними участками патрулировали конные разъезды, которые должны были два раза в день передавать от поста к посту сведения о «благополучии на границе». В короткое время на пути контрабанды встал довольно прочный заслон. А вот представители «народа избранного» стали с той поры относиться к казакам особенно неприязненно.

Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |

О СЛАВНЫХ КАЗАЧКАХ. |

В. Е. Шамбаров, 2006.

«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»

О СЛАВНЫХ КАЗАЧКАХ.

В экстремальных условиях приграничной жизни выковался не только характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины — казачки. Когда мы говорим, что казаки освоили и возделали огромные пространства Дона, Кубани, Терека, Приуралья, надо помнить, что в значительной мере это было сделано женскими руками. Мужчины-то постоянно были в походах, на кордонах. А дома оставались старики, дети — и казачки. Они и возделывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они вырастили пышные сады, в которых утопали станицы. Они собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и хворобы лечить, и хату подправить. Казачка была не только неутомимой труженицей, но и организатором. Номинально руководил большим семейным коллективом старик-дед, но далеко не все казаки доживали до седин. Дед мог быть уже и недееспособным, инвалидом. И работу по хозяйству организовывали бабки, матери, жены казаков. Распределяли домашних, кому чем заниматься, если нужно, нанимали работников и руководили ими. Казачки умели и торговать, чтобы часть продукции обратить в деньги и приобрести необходимое. Подобной инициативы и самостоятельности русские крестьянки не знали. У них-то всегда муж был рядом.

Но казачка умела не только это. При нападении врагов она снимала со стены мужнину саблю и ружье и дралась насмерть, защищая детей или давая им возможность убежать. Как уже отмечалось, 800 казачек участвовали в обороне Азова в 1641 г. А сколько в XVI—XVIII вв. встречается упоминаний о нападениях степняков на донские, терские, кубанские, волжские, уральские, сибирские городки? Если мужчины были дома, казачки укрывали детей и скот, выступали «вспомогательной силой», заряжая ружья, помогая ремонтировать укрепления, тушить огонь, перевязывая раненых. А коли главный защитник семьи отсутствует или уже пал, сама казачка становилась защитницей. Рынки Крыма и Тамани были переполнены русскими и украинскими полонянками, но из казачьих городков хищники угоняли только детей и совсем юных девушек. Казачки в плен не сдавались, сражались до конца.

И мужей ждать умели как никто другой. В походы казаки уходили на годы, часто с одной войны на другую, вернутся ли — неизвестно. А казачки ждали. В Сибири бывало и того круче. Семен Дежнев отсутствовал дома 19 лет! Пока странствовал, сын вырос. Кто его на ноги поднял? Жена. Сама так и не дождалась мужа, умерла, а ребенка вырастила, воспитала, и он казаком стал, как отец. А на Дону, например, когда муж из похода возвращался, казачка, встречая его, первым делом кланялась в ноги коню. Благодарила, что не подвел в боях ее супруга, целым и невредимым доставил домой.

Был и случай, правда, единственный, когда женщина стала войсковым атаманом. В XVIII в. выходец из ханского калмыцкого рода Петр Тайшин принял крещение со своим улусом. А потом калмыцкая орда распалась, начались свары. Князь умер, но его вдова княгиня Тайшина с 2400 подданными в 1739 г. попросила выделить ей землю для оседлого поселения и принять на службу. Подходящее место нашли на Волге, где была построена крепость Ставрополь (ныне Тольятти). Эти калмыки составили Ставропольское Казачье Войско. А княгине были даны полномочия войскового атамана, положено жалованье в 500 руб. Остальным старшинам также было назначено жалованье — по уровню офицеров Войска Донского. А рядовые казаки несли службу с земельных наделов. К Войску приписали тысячу отставных солдат и 2,5 тыс. крестьян. Солдаты должны были обучить калмыков гарнизонной и сторожевой службе, крестьяне — земледелию. Постепенно они смешивались, главной обязанностью ставропольцев являлась охрана Самарско-Уфимской линии — ответвления Самарско-Оренбургской. По призыву царя Войско выставляло 1 полк на войну. А княгиня Тайшина руководила ставропольцами до конца жизни.

Известны и случаи, когда казачки прославились в качестве воинов. Ранее говорилось, что в 1770—1771 гг. на Кавказ были переведены 517 семей из Волжского Войска, основав 5 станиц, по 100 семей на каждую. Драки тут шли постоянно, а вдобавок началась война с турками, которые подбили горцев к массированным нападениям. В июне 1774 г. 9-тысячное войско татар и чеченцев обрушилось на Наурскую. Станица еще и не была отстроена, из оборонительных сооружений был насыпан земляной вал с несколькими пушками. А все строевые казаки ушли в поход — разведка у горцев работала хорошо, и они рассчитывали на легкую добычу. Но за оружие взялись казачки! И отметим, это были не гребенские казачки, привычные к здешнему военному быту, а приехавшие с относительно спокойной Волги. Но полторы-две сотни женщин со стариками и малолетками храбро встретили полчище врага. Били из ружей, рубили и кололи лезущих на валы, перетаскивали с место на место тяжелые пушки, встречая атаки картечью. Осада длилась 2 дня, и противник, оставив сотни трупов, ушел ни с чем. В память этой победы 10—11 июня в Наурской отмечался «бабий праздник».

Задолго до девицы-улана Дуровой прославилась и донская казачка Прасковья Куркина. По преданиям, зафиксированным в дореволюционных источниках, она была молодой симпатичной вдовушкой из станицы Нагавской и вела не очень строгий образ жизни. Однажды, в 1792 г., учинила пожар, за что, по казачьим законам, следовало крепко вздуть. Но Прасковья скрылась. Переоделась в мужскую одежду, взяла оружие — вероятно, оставшееся от супруга, оседлала лошадь и направилась на польскую войну. Выдала себя за мужчину и вступила в казачий полк Балабина. Участвовала в боях, была ранена, за неоднократные отличия получила чин урядника. Хотя остается сомнительным, как же казаки ее не раскусили. В отличие от офицерши Дуровой, казачка крепостных денщиков не имела, и при первом же купании коней правда должна была открыться. Скорее, все же знали, да помалкивали. И, наверное, не случайно полковник Балабин взял «казака Куркина» к себе ординарцем. Но воевала Прасковья храбро, была произведена в хорунжие, а потом и в сотники. После войны в 1794 г. вернулась в станицу, и о прежних прегрешениях больше не вспоминали, весь Дон признал ее героиней. Однако дальнейшие похождения Куркиной — например, как казаки посылали ее с ходатайством к императрице, очевидно, относятся к области легенд, и оставляю этот вопрос тем, кто сумеет исследовать его более детально.

Кстати, жизнь казачек в XVII—XVIII вв. (а отчасти и в XIX) вообще исследована очень слабо. Конечно, их быт во многом отличался от картин «Тихого Дона», от того, что нам известно по предреволюционным воспоминаниям. Точно так же, как и казаки Первой Мировой во многом отличались от своих предков времен Суворова. Так, примеры с обороной Наурской и Куркиной показывают, что казачки хорошо умели стрелять (в том числе из пушек), владели холодным оружием. Когда они этому учились? Где? Допускали ли их в юности к тренировкам наряду с казачатами? Или учили матери, отцы, мужья — на всякий случай? Ответа мне ни в одном источнике найти не удалось. Но известно, допустим, что на Тереке казачки еще и в ХХ в. были отличными наездницами, умели стрелять. Вообще либеральные авторы склонны были описывать жизнь казачек в самых черных тонах. Дескать, несчастные женщины — вся жизнь только до свадьбы, а дальше «домострой», забитое «закрепощенное» существование. Вот уж нет! Тут все зависит от точки зрения. Ведь с либеральных позиций и судьба казаков выглядела ох какой безрадостной — надо ж, обязательная служебная лямка, и на всю жизнь! Но казакам такая жизнь нравилась, и другой они не желали. Так же и казачки гордились своей участью.

Внешне отношение казака к женщине и впрямь могло показаться грубоватым, с демонстрацией собственного превосходства, но на самом деле оно было рыцарским. Атаман Платов в 1816 г. в приказе по Войску Донскому писал о казачках: «Пускай верность и усердие их, а наша за то к ним признательность, взаимное уважение и любовь, послужат в позднейшем потомстве правилом для поведения жен донских». По обычаям, казачка пользовалась таким уважением и почтением, что в наделении ее дополнительно еще и мужскими правами не нуждалась. И наоборот, казак и даже станичный атаман не имел права вмешиваться в женские дела. Казачка не участвовала в кругах, не имела голоса на сходах, ее интересы представляли отец, муж, брат. Но одинокая женщина могла выбрать себе любого ходатая из числа станичников. А вдова или сирота находилась под личной защитой атамана и совета стариков, а если этого недостаточно, могла и сама обратиться к сходу. Разговаривая с женщиной на кругу или сходе, казак обязан был встать, а если она пожилых лет — снять шапку.

На станичных праздниках казачка, пусть и замужняя, могла плясать с любым казаком. С любым могла чесать языки на улице, невинно пококетничать. И чтобы опровергнуть мифы о «домострое», достаточно открыть повесть Л.Н. Толстого «Казаки». Описывается не какая-нибудь станица, а старообрядческая. Но поведение казачек очень даже свободное (уж по крайней мере по сравнению с Центральной Россией). Девушки, вводя в немалый соблазн офицеров, крутятся по двору в одних рубашках на голое тело. И от вина не отказываются, вечеринки устраивают с мужчинами и поцелуями. Словом, ведут себя «на грани». Но вот чтобы перейти эту грань — тут уж ни-ни! Тут вступало в силу понятие чести. А свою честь казачки ставили очень высоко.

Какими-либо комплексами в сфере взаимоотношения полов казачки не страдали, никаких «секретов» для них эта сфера не представляла. Да и как иначе, если занимались скотоводством, с детских лет видели, что как происходит? Во многих местностях и в баню ходили целыми семьями. В Сибири и Забайкалье баня часто вообще строилась одна на станицу, совместное мытье мужчин и женщин считалось делом вполне естественным. Но это, опять же, совершенно не подразумевало чего-то большего. Одно дело — знать. А другое — понимать, что допустимо, а что нет. Степень того, что может себе позволить казачка, зависела от ее семейного положения. Вольность в общении с мужчинами, откровенность разговоров, шуток, допустимый флирт были разными для девиц, замужних, вдов. Но и для казака было позором преступить дозволенное. И чтобы не ошибиться, существовала система «опознания» по женским кольцам. Серебряное на левой руке — девушка на выданье, на правой — уже просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит. Золотое на правой руке — замужняя. На левой — разведенная или вдова.

Впрочем, при общей высокой нравственности казачек допускались и некоторые отклонения. Так, если вдова строго соблюдала себя, это ценилось. Но и в тех случаях, если она, особенно бездетная, привечала мужчин, это общественной моралью не осуждалось. И когда в станице жили одна-две «веселых вдовушки», на такое смотрели сквозь пальцы (примеры можно также найти у Толстого). А Пушкин записал разговор казаков, возвращавшихся с кавказской службы — стало известно, что у одного из них женушка погуливала, и обсуждалось, как лучше поступить, проучить ее или простить? И казаки пришли к выводу: лучше простить. И часто прощали, даже прижитых «нахалят» своими признавали — тут уж речь шла о сохранении чести семьи, благополучии хозяйства. Но у казаков существовал и развод, даже когда его юридически в России не было. Для этого, например, старообрядцы переходили в официальное православие или наоборот — и брак, заключенный в «другой вере» считался недействительным. Тем не менее, к разводу казачья мораль относилась весьма отрицательно.

Казачками становились не только от рождения. Когда казак женился на крестьянке, отбитой полонянке, захваченной черкеске или турчанке, она автоматически приобретала статус полноправной казачки. Станичницы, как правило, относились к такой женщине доброжелательно (если она сама не вела себя вызывающе). Ей прощали незнание обычаев, не характерные для казачки поступки. Женская община негласно брала ее под свое покровительмство и учила, «вживала» в свою среду. Ну а если еще раз вернуться к утверждениям о «закрепощении» казачек, то не лишне задаться вопросом, а кто же их «закрепощал»? Мужчины? Но как же они могли «закрепостить», если годами отсутствовали? И их собственное благосостояние зависело от жены? Нет, быт и труды казачки определяло осознание ею самой своего особого долга. Точно так же, как казак считал своим долгом службу, так и казачка видела высший долг в том, чтобы обеспечить службу мужа, братьев, сыновей. Кстати, а ведь деятельность армейских органов тыла и снабжения тоже всегда считалась воинской службой, пусть и не боевой. Поэтому, если уж разобраться, то и труды казачек являлись некой разновидностью казачьей службы. Не строевой, не полковой, но в понимании службы воинов Христовых.

Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |

КАЗАЧЬИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |

Картина нашего брата казака есаула А.П. Ляха

В. Е. Шамбаров, 2006.

«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»

КАЗАЧЬИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.

Отношение государственной власти к казакам не всегда было одинаковым. И периодически в «верхах» возникала идея: а нельзя ли кем-нибудь заменить казаков? Чтобы так же хорошо службу несли, но при этом не претендовали на особый статус, специфические традиции. Или, наконец, нельзя ли просто дополнить Казачьи Войска искусственными формированиями? Первый такой эксперимент задумал Петр I, когда разгромил Сечь, урезал права малороссийских казаков, да и над другими Войсками висела угроза упразднения. Но в это же время правительство укрепляло связи с балканскими славянами. И родился проект использовать «сербских граничар». Сербы (точнее, хорваты) жившие в приграничных районах Австрийской империи, были отличными воинами, имели оружие, пользовались различными льготами, получали плату от казны, а за это несли охрану рубежей. Вот и решили — пригласить их к нам, создать из них гусарские полки, поселить по границам, и пусть охраняют. Возглавил предприятие Иван Албанез, успевший послужить и в русской, и в австрийской армиях.

В 1723 г. он выехал на Балканы вербовать граничар, вез с собой указ и полномочия набрать несколько тысяч. Но сагитировал лишь 177 сербов, валахов, болгар, венгров. Пришлось ограничиться одним Сербским полком, да и до того не дотягивало. Поселили его в местечке Тор под Бахмутом, иностранцев назначили офицерами и унтер-офицерами, а 200 рядовых добавили из слободских казаков. Они не хотели служить в такой части, разбегались. И до 1730 г. полк все еще формировался. Потом его пополнили еще 200 слободскими казаками, доведя численность до 459 гусар, и послали в Закавказье в Низовой корпус. До первого сборного пункта дезертировало 179 человек. На Каспии многие умерли от болезней, в 1732 г. полк вернулся в Тор в составе 180 бойцов. Добавили еще 200 малороссийских казаков…

Словом, эксперимент провалился. Но мертворожденная идея всплывала еще не раз. В 1751 г. в Россию явилась группа сербов во главе с Иваном Хорватом-от-Куртичем. Он тоже взялся сформировать несколько гусарских полков, получил для поселения область на Правобережье Днепра, ее назвали Новосербией. А другая группа эмигрантов во главе с Иваном Шевичем и Райко Депрерадовичем получила район на Левобережье, названный Славяносербией. Результат был таким же. При Екатерине Новосербию и Славяносербию переименовали в Новороссию, а пограничные гусарские полки, как уже отмечалось, переформировали в регулярную кавалерию за счет малороссийских и слободских казаков.

Другим экспериментом стало Албанское (оно же Греческое) Казачье Войско. В войну 1768—1774 гг. русская эскадра действовала в Адриатическом и Эгейском морях. Ее поддержали греческие повстанцы, волонтеры, моряки. А после войны, опасаясь репрессий турок, многие перебрались в Россию. И при дворе сочли: греки и албанцы тоже ведь прекрасные воины, вон как за свою свободу дрались! Да еще и мореходы! Вот и пусть прикрывают морскую границу. Казачье Войско из них было создано в 1775 г. Оно насчитывало 1263 человека. Им предоставили казачьи права, выделили земли вокруг Таганрога, часть поместили в Керчи и Еникале. Назначили жалованье, освободили от налогов, от торговых пошлин, выделили средства для обзаведения хозяйством, строительства домов, учреждений, больниц. Войско должно было выставлять 10 рот. Но… в 1778 г. из списочного состава 1003 человека налицо оказалось 500, а 503 «в отсутствии». Дальше пошло по ниспадающей, генералу Борзову для экспедиции в крымские горы было велено взять 800 греков — он собрал лишь 200.

Когда стали разбираться, выяснилось, что Албанское Войско уже расползлось кто куда. Те, кто действительно желал служить, поступили на Черноморский флот. Те, кого сперва направили в Крым, не захотели перебираться в Таганрог, обосновались в Балаклаве, Алуште, успешно перехватив промыслы греков, выселенных в Приазовье. А чтобы их не вернули в Войско, называли себя «ханскими подданными». Ну а те, кто остался в Войске, ударились в торговлю, используя дарованное им освобождение от пошлин. Причем при проверках 1784—1785 гг. в составе Войска обнаружились уже и украинцы, армяне, татары, грузины, даже итальянцы, желающие пользоваться теми же льготами. Служба по сути ограничилась несением караулов в Таганроге. А при путешествии Екатерины в Тавриду в 1787 г. Албанское Войско выставило «Амазонскую роту» из дочерей служащих под командованием О. Сирандаки (Шидлянской) — девицы погарцевали на лошадях в почетном карауле. В 1797 г. Войско расформировали. На его базе был создан Греческий пехотный батальон, переведенный под Одессу.

Еще один «эксперимент» осуществлялся после присоединения Крыма — Крымско-татарское Казачье Войско. По указу 1784 г. для охраны Крыма и Таврии из татар создавалось 5 конных дивизионов общей численностью 1035 «казаков». Но сформировали только 3 дивизиона, в 1787 г., они торжественно встречали императрицу у Перекопа и Бахчисарая. А с началом следующей турецкой войны обнаружилось, что крымцы тайно собирают вооруженные отряды и ждут высадки вражеского десанта. В связи с этим было проведено разоружение татар, отселение из прибрежной зоны. И один дивизион «казаков» распустили. Два оставшихся распределили отдельными командами по крупным русским группировкам. Использовали на тыловой службе — для доставки эстафет, сопровождения почты, охраны соляных промыслов, поручили им вылавливать дезертиров и разбойников. Весной 1790 г. сформировали еще 4 дивизиона. И все 6 под командованием полковника Мехмедша-бея отправили на польскую границу. То есть и к службе привлекли, и от турок подальше. По окончании войны 4 «новых» дивизиона расформировали. А в 1796 г. ликвидировали и 2 «старых». Попытку реанимации Крымского Войска предпринял Александр I, издав в 1806 г. указ о формировании из татар 4 казачьих полков. Но из-за низкой боеспособности и ненадежности они просуществовали недолго.

Был и эксперимент с Ногайским Казачьим Войском. В 1783 г. во время бунта ногайцев мурза Баязет-бей с 900 семьями сохранил верность России. Потемкин выделил им земли в Таврии на р. Молочной. Сюда начали приглашать и других ногайцев из-за рубежа. Турки этому не препятствовали. Для них ногайские свары принесли столько хлопот, что анапский паша писал: он не только не возражает против их переселения в Россию, но и сам бы не против их выселить. На Молочной собралось до 10 тыс. человек, поставили ряд аулов, кочевали, некоторые начали заниматься земледелием. Но при Павле I власть спохватилась — а на каком положении они живут? Присвоила им статус государственных поселян, обложив податью 2 руб. 33 коп. с души. Вводились волостные правления, а Баязета обязали платить за крепостных. Ему такое дело не понравилось, он стал доказывать, что Екатерина поставила его «начальником ногайских орд». Ездил в Петербург «для испрошения милостей и привилегий» ногайцам (точнее, себе), каждый раз собирая для этого с подчиненных крупные суммы. И выдвинул предложение — создать Казачье Войско во главе с ним самим, и вместо податей ногайцы будут выставлять тысячу всадников — два полка, вооруженных по типу донских казаков. При Павле проект не прошел, но Александр I в 1801 г. согласился.

Однако Баязет вооружил лишь 200 всадников, личную дружину. И принялся выколачивать из ногайцев деньги якобы на коней и оружие «для Войска». Посыпались жалобы, ногайцы стали разбегаться. Царь распорядился вызвать Баязета в Херсон «под благовидным предлогом» и без него учинить проверку. Она выявила, что «атаман» попросту обирал народ. Для маскировки заключил контракт с оружейником Вешниковым на 3 тыс. руб., но вместо оружия поставлялся дешевый ржавый лом. Собрано же было не 3 тыс. руб., а в 5-6 раз больше. Многих соплеменников Баязет закрепостил, дома завел гарем из крепостных русских девок и одной дворянки, обратив их в ислам. Когда комиссия по повелению Александра опросила ногайцев, желают ли они дальше оставаться «казаками» или вернуться в сословие казенных поселян, все единогласно в ужасе возопили — ни в коем случае не казаками! В 1804 г. Ногайское Войско прекратило существование.

Как видим, «эксперименты» провалились все, да еще и с треском. Что касается сербов и греков, то власть не учла: одно дело — доблестно сражаться за свою родину, другое — за чужую. Эмигрируют часто далеко не лучшие. Ну а относительно татар и ногайцев историк А. Скальковский писал: «Воинское звание», к которому их предназначили, «вовсе не было свойственно этим ордам, умевшим действовать дикими толпами в наездах и грабежах, а не в трудной и постоянной казачьей службе». Впрочем, требуется и уточнение. Ведь уже отмечалось, что многие Казачьи Войска создавались искусственно, но проявляли себя прекрасно. Да и подпитка казачества извне отнюдь не прекратилась. Например, в 1747 г., когда зашла речь об усилении Гребенского Войска, казаки сообщили, что при необходимости могут включить в свой состав 2 тыс. пришлых «гулебщиков». Этого не разрешили, но многие добивались своего, «оказачивались». А Яицкому Войску официально было запрещено принимать пришлых только в 1751 г. Ранее приводились примеры, что в ряды казаков вливались не только русские, но и калмыки, башкиры, татары, буряты, осетины, грузины, кабардинцы и т.д. Так почему же в одних случаях люди становились казаками, а в других нет?

Здесь стоит обратить внимание, что «искусственные» Войска становились полноценными, когда они создавались либо из добровольцев, как Сибирское, Бугское, либо из казаков других Войск — как было на Тереке, в Оренбуржье. Во всех случаях они имели больший или меньший процент природных казаков, перенимали исконные казачьи традиции. Да и приток извне имел совсем не случайный характер. Ведь далеко не каждый беглый устремлялся на казачьи окраины. В России можно было пристроиться куда спокойнее и безопаснее. И из тех, кто попадал к казакам, не каждый стремился стать таковым. И не каждый этого удостаивался, многие оставались просто крестьянами. Точно так же было и с «инородцами». Разве можно сопоставить фигуры Баязет-бея и, допустим, калмыка Даши Булатова, бросившего 200 кибиток и стада только из-за того, что ему захотелось стать яицким казаком? И далеко не любой грузин и армянин, бежавший из Закавказья, поступал на Тереке на службу — в тех же краях можно было заняться иными, более выгодными делами. То есть приток шел за счет людей, внутренне близких казачеству, чувствующих к этому душевное призвание. А попытки скопом превратить в казаков произвольно назначенную массу заведомо оказывались нежизнеспособными.

Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |

КАЗАКИ В СРАЖЕНИЯХ |

Картина нашего брата казака есаула А.П. Ляха

В. Е. Шамбаров, 2006.

«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»

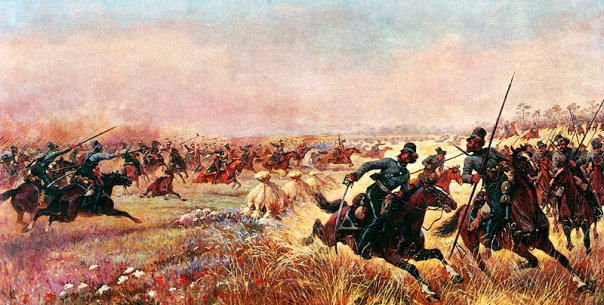

КАЗАКИ В СРАЖЕНИЯХ.

В 1738 г. последний раз упоминается об эскадре донских казаков — по условиям Белградского мира мореплавание на Черном и Азовском морях России было запрещено. И донцы стали исключительно кавалерией, чему способствовали традиции взаимопомощи: бедные казаки не оставались безлошадными. Еще одним новшеством у донцов стало вооружение пиками. Раньше казаки применяли короткие дротики (у запорожцев — «списы»), с ними ходили в рукопашную. А длинные пики использовались в русской и европейской пехоте — мушкетеры вели огонь, а пикинеры, выставив оружие, защищали их от конницы. Но в 1705 г. был изобретен штык-багинет, а пики Петр I отдал «иррегулярным» ополченцам. Казаки не преминули ими разжиться. Усовершенствовали, подогнав по руке. И соединили качества легкой конницы с возможностями тяжелой — таранного сметающего удара. Кроме пики и сабли, каждый имел ружье, 2—4 пистолета. Но в данный период на вооружение вернулся и лук. Потому что огнестрельное оружие было однозарядным. Одно дело — в лодке или в укреплении, когда часть стреляет, часть заряжает. А в конной схватке попробуй-ка заряди.

Словом, казаки, еще не регулируемые никакими наставлениями «сверху», сами вырабатывали эффективное сняряжение. И тактику тоже. Главными боевыми приемами были «лава» и «вентерь». Лава — это не вид строя, это способ ведения боя, доступный только прирожденным воинам и наездникам, постигающим это искусство с детства. Писали, что казаки воюют «кучами». Но каждый в «куче» мгновенно ориентировался, повинуясь команде, жестам, свисту командиров, лава могла из редкой, разомкнутой, в считаные минуты сомкнуться, изменить направление, разделиться на отряды. Ну а вентерь применялся издревле — заманивание врага в ловушку. Были и другие приемы, например, «помаячить» в разведке. Разъезд движется к предполагаемой засаде, вдруг останавливается, вглядывается и скачет назад. Противник считает, что его заметили, стреляет вслед — и выдает себя.

Запорожцы же по старинке разделялись на конницу и пехоту. В отличие от Дона, обычая помогать друг другу снаряжением здесь не было. Не имеет казак коня или потерял его — переходит в пехоту. Разжился конем — переходит в конницу. Причем табуны имелись, запорожские лошади славились, их покупали для ремонта русской кавалерии. Но они принадлежали Кошу или старшине. И деньги за продажу шли в общую казну или частные карманы. Терские казаки издревле были конными, а воевали по обычаям горцев — шашкой, винтовкой, кинжалом. Уральцы и оренбургцы перенимали обычаи донцов.

В 1756 г. грянула Семилетняя война против прусского короля Фридриха II Великого, считавшегося лучшим полководцем в Европе и имевшим лучшую армию. Главной его ударной силой была конница. Его тяжелые кирасиры, прославившиеся «черные гусары» вовсю громили австрийскую и французскую кавалерию, страшными атаками в сомкнутом строю сминали линии пехоты. Общее руководство казачьими частями было возложено на походного атамана Данилу Евремова. Немецкий пастор Теге описал их вступление в Пруссию: «Несколько тысяч казаков и калмыков с длинными бородами и суровым взглядом, с невиданным вооружением — луками, стрелами и пиками — проходили по улице. Вид их был страшен и вместе с тем величествен. Они тихо и в порядке прошли город и разместились по деревням, где были им отведены квартиры…»

И оказалось вдруг, что с «непобедимой» конницей Фридриха казаки вполне справляются. В первом крупном сражении, у Гросс-Егерсдорфа, донской полк Сидора Себрякова атаковал немецких драгун, изобразил отступление и вдруг рассеялся в стороны, подведя неприятелей под залпы пехоты и батареи. После чего казаки ударили с флангов и довершили разгром. Из черных прусских орлов, нашитых на чепраки, потом сделали покров на аналой Черкасского собора. В 1758 г., в кровопролитной битве у Цорндорфа, полк бригадира Федора Красношекова (сына героя и мученика Ивана Матвеевича) предпринял рейд во вражеский тыл, захватив обозы. А после сражения, в арьергардных боях, заманил в вентерь, под русские пушки, лучшую германскую конницу Зейдлица. В 1759 г. еще одна отборная часть Фридриха, «бессмертные» черные гусары Циттена, под Гранау и Гуре потерпели поражение от донского полка Амвросия Луковкина. А в победоносной битве при Кунерсдорфе храбро сражались полки Краснощекова, Луковкина, Андрея Дячкина, Афанасия Попова, 500 чугуевцев.

Немецкие всадники столкновений с казаками не выдерживали. Пики поражали их прежде, чем они могли достать донцов своими палашами, рушился строй — а потом уже в дело вступали казачьи сабли. (И по опыту этой войны в европейских армиях также стали создаваться легкоконные части, вооруженные пиками — уланы, пикинеры). В сентябре 1760 г. в составе отрядов Чернышева и Тотлебена казаки Краснощекова, Дячкина и Туроверова участвовали в первом взятии русской армией Берлина. Да, еще не было песни «едут-едут по Берлину наши казаки» — а они уже ехали. Захватили в качестве трофеев мундир и ордена самого Фридриха. И, кстати, отметились еще одним важным делом — выпороли берлинских газетчиков, которые в своей прессе поливали Россию беспардонной грязью и клеветой. (Может, как раз с этого момента казаков так не любят средства массовой информации?)

В 1761 г. полки П.А. Румянцева осадили Кольберг в Померании. Два корпуса, направленных Фридрихом на выручку крепости, были разбиты казаками и русской регулярной кавалерией, командир одного из корпусов, генерал Вернер, попал в плен к донцам Краснощекова. Кольберг пал. Однако война оборвалась внезапно. Умерла Елизавета, и корону получил Петр III (Карл-Петр-Ульрих Голштейн-Готторпский), ярый поклонник Фридриха. Немедленно вернул своему кумиру все завоевания и в мае 1762 г. заключил с ним не только мир, но и союз против прежних союзников австрийцев. Такое пренебрежение к пролитой русской крови и плодам одержанных побед стоило Петру III трона и жизни. 28 июня 1762 г. гвардия свергла его, возведя на престол нелюбимую супругу Петра Екатерину II (Софью-Фредерику-Августу Ангальт-Цербст-Бернбургскую). В Петербурге в этот момент находилась донская легкая станица во главе с войсковым атаманом Степаном Ефремовым и приняла активное участие в перевороте. За это Ефремову была пожалована именная сабля, а войсковой старшина Поздеев, войсковой дьяк Янов, есаулы Сулин и Ребриков были награждены медалями.

Что ж, после бироновщины, бестолкового правления Елизаветы и уж тем более Петра III, Россия получила действительно умную и деятельную императрицу. Даже будучи чистокровной немкой, она направила политику в национальное русло. Проявляла весьма широкую веротерпимость, но вместе с тем всячески подчеркивала ценности Православия. Стала первой правительницей, запретившей в России масонские организации. Обратила внимание и на казаков. В 1767 г., когда развернулась работа по выработке нового законодательного Уложения, Екатерина велела избрать депутатов и от Казачьих Войск, выработать казачьи наказы. Впрочем, кампания не дала практических результатов — наказы от разных сословий и групп населения слишком противоречили друг другу. А потом стало вообще не до того.

На границах снова сгущались тучи. И толчком к очередной полосе жестоких войн стали события в Польше. На ее престол усилиями Петербурга был возведен Станислав Понятовский. И Екатерина, добившись этого успеха, в 1768 г. потребовала от поляков прекратить преследования Православной Церкви, издевательства над православным населением и уравнять его в правах с католиками. Сейм отказал. Тогда русский посол в Варшаве Репнин, недолго думая, арестовал четверых главных оппозиционеров и выслал в Россию. Перепуганный сейм согласился на все требования. Но радикально настроенные паны собрались в г. Бар и создали конфедерацию, объявив короля и сейм низложенными. Екатерина двинула против них войска. Поляков активно поддержал папа римский, Франция слала им деньги, оружие, направила своих генералов и волонтеров. И подстрекала к войне Турцию.

Отношения между Петербургом и Стамбулом оставались не лучшими. Россия готовилась продолжить борьбу за выход к Черному морю. И для этого, поскольку Азов считался демилитаризованным, в 1761 г. была заложена крепость Св. Дмитрия Ростовского (ныне Ростов) — как опорный пункт и перевалочная базы для войск. Готовилась к схватке и Турция. Теперь она сочла момент подходящим, получила от Франции 3 млн. ливров субсидий. И когда русский отряд Вейсмана, преследуя разбитых поляков, укрывшихся в турецкой части г. Балты, ворвался туда, для султана это стало предлогом объявить войну. Но Россия оказалась достаточно сильной, чтобы сражаться с несколькими противниками.

Барская конфедерация была чисто панской, на ее стороне дрались отряды шляхты и французских наемников. Народной поддержки, а уж тем более со стороны белорусов и украинцев, она не получила. Мало того, на Правобережье началось восстание казаков и крестьян против помещиков, возглавили его Максим Железняк и Гонта. Но король Станислав был как бы русским союзником. Взмолился к императрице, и ее войска помогли полякам, разгромив повстанцев под Уманью. Однако судьбы разных частей мятежников оказались очень различными. Железняк и 167 его соратников остались в русском плену, они были сосланы в Сибирь и приняты на службу в Забайкальское Войско. А 400 человек, выданных полякам, были казнены, с Гонты заживо содрали кожу.

Война же против конфедератов носила «партизанский» характер. Небольшие отряды гонялись по лесам за скопищами шляхты и достаточно легко громили их. Но возникали другие скопища, и их тоже приходилось перехватывать. Казаки (а сюда было направлено 9 тыс. донцов) оказались для такой войны как нельзя кстати. Особенно отличился в этих схватках отряд бригадира Александра Васильевича Суворова. Он познакомился с казаками еще в прусскую войну в боях под Кольбергом, вполне оценил их боевые качества. Именно с казаками он впервые прославился как решительный и талантливый командир. И не кто иной, как Суворов стал первым военачальником, сумевшим грамотно использовать особенности казаков и их приемы. Родились-то эти приемы сами по себе, и казачьи командиры их применяли сами по себе. Но Суворов сделал казачью тактику частью общеармейской, включил во взаимодействие с другими войсками. Так, в битве у Ландскроны 4 тыс. поляков и французов генерала Дюмурье заняли очень выгодную позицию на гребне холма, прикрытые пушками крепости. Суворов, имея 3,5 тыс. пехоты и конницы, принял неожиданное решение атаковать казачьей лавой. Когда редкая цепочка из двух сотен казаков с пиками поскакала вперед, Дюмурье глазам своим не поверил. И боялся лишь одного, как бы Суворов не отменил атаку. Даже запретил стрелять и объявил панам, что победа у них в руках: едва казаки появятся на гребне, их сметут прежде, чем они перестроятся. Но они перестроились во мгновение ока, вынеслись на холм уже сомкнутым кулаком и врезались в правый фланг врага, сломав его строй. А тем временем подоспела русская тяжелая конница, ударив по левому… Разгром был полный.

Не менее доблестно дрались казаки на турецком фронте. В январе 1769 г. крымский хан с 70 тыс. конницы вторгся на Украину. Погромил окрестности Елисаветполя, Запорожья, Бахмута, но был отбит регулярными частями и казаками. И это было последнее из крымских нападений, допекавших Россию более 200 лет… Возникали и новые казачьи формирования. В составе турецких войск был полк, сформированный из некрасовцев, валахов, сербов, болгар. Когда его направили против русских, он не стал сражаться и перешел на нашу сторону. А в российской армии сущуствовал «Нововербованный» полк из правобережных (польских) украинских казаков. Эти два полка были объединены и составили Бугское Казачье Войско. С началом войны, отменившей условия прежних договоров, Екатерина велела укреплять Азов, заново строить Таганрог. В качестве гарнизонов были сформированы Азовский и Таганрогский казачьи полки. Они создавались на базе Войска Донского, но в Азов и Таганрог переселяли бежавших на Дон крестьян и провинившихся, штрафованных казаков. Они выбывали из Войска, полками командовали русские офицеры.

Прекрасно воевало Запорожское Войско, выставившее 7,5 тыс. конницы. Отряды, возглавляемые кошевым Петром Калнышевским, войсковым судьей Павлом Головатым, полковниками Чепигой, Ковпаком, Носом фактически выиграли борьбу за степь, совершали поиски под Гаджибей, Очаков, Кинбурн, Перекоп, разгромив татарские орды и заставив их прятаться по крепостям. Но особенно прославилась запорожская флотилия. Она состояла всего из 38 «дубов» (или «байдаков»), на каждом — 1 легкая пушечка-фальконет. А команды насчитывали 2 тыс. казаков. В первые годы войны другого флота на юге у России еще не было, его только начали строить. И запорожцы творили чудеса. В мае 1769 г. турецкая эскадра Хасана-Кызыл-Исарли из 20 больших кораблей с десантом из 12 тыс. воинов двинулась вверх по Днепру. Запорожские лодки под командой Филиппа Стягайло устроили засаду в плавнях. Подпустив врага в упор, первым же выстрелом отбили руль у флагманского корабля, и он сел на мель. В ходе сражения турки потеряли еще 3 судна и повернули назад.

В кампанию 1770 г. запорожская флотилия под руководством Данилы Третьяка выиграла морской бой у Кинбурна против эскадры из 11 кораблей. А донские казаки в составе армии Румянцева 7 июля 1770 г. громили крымского хана при Ларге. Вскоре подошла 150-тысячная турецкая армия Халил-паши. С русскими она встретилась на р. Кагул. В это время с Дона прибыл полк Дмитрия Иловайского, укомплектованный молодежью. И когда Халил с большой свитой выехал на рекогносцировку, полк Иловайского, стоявший на передовых постах, напал на него. Рассеяли конвой, один из казаков даже ухватил за бороду самого пашу, но он вырвался и ускакал. При возвращении полка в лагерь вся армия по приказу Румянцева встретила его музыкой, барабанным боем и криками «ура». В битве 18 июля турок разбили вдребезги. Иловайский геройски проявил себя и под Бендерами. Когда войска штурмовали крепость, турки скрытно вывели 2 тыс. воинов и предприняли опасную вылазку с целью ударить по обозу, внести панику и заставить атакующих отступить. Казаки в штурме не участвовали, их оставили на наблюдательных постах. И Иловайский, быстро собрав их, обогнал врагов, настиг возле самого обоза и отбросил.

После таких поражений в подданство России запросились перейти ногайские орды. В Бахчисарае тоже возникла партия, предлагавшая последовать их примеру. И чтобы подтолкнуть подобные настроения, в 1771 г. на Крым двинулась армия В.М. Долгорукова, в составе которой был отряд запорожцев и 7 тыс. донцов. Штурмом взяли Перекоп, разгромили выдвинувшуюся сюда ханскую армию и в одну кампанию овладели городами и крепостями полуострова. Тут отличился донской есаул Василий Андронов. В начале войны он попал в плен, перенес пытки, издевательства. Сумел бежать, вернулся в строй и при штурме крепости Еникале проявил чудеса храбрости, рассчитавшись с врагами сполна.

А запорожцам императрица приказала перебазировать половину флотилии на Дунай. Плаванию придавалась огромное значение. Екатерина назначила особые награды — 1 тыс. руб. тем, кто пойдет на первой лодке, 500 руб. экипажу второй, по 300 на остальные. На каждую лодку требовалось взять по одному писарю, чтобы составить описание берегов, глубин, селений. На 19 челнах отправились 988 казаков во главе с полковником Яковом Седловским. По дороге у о. Березань захватили вражеский корабль, а у устья Дуная победили и взяли на абордаж 8 галер с 26 пушками. Отряд стал ядром формирующейся Дунайской флотилии капитана I ранга И.И. Нагаткина. Турки чувствовали себя на Дунае хозяевами, плавали спокойно. Теперь этому пришел конец. Запорожцы захватывали и топили их суда. 11 июля 300 казаков на 6 лодках под командованием секунд-майора Белича, сделав засаду в камышах, разгромили у горы Буджак целую эскадру из 4 галер и многих мелких судов. Не потеряли ни одного человека, уничтожив свыше тысячи врагов. Такие операции перерезали речные коммуникации турок, их крепости были изолированы друг от друга. И отряд генерала Вейсмана одним рейдом взял Тульчу, Исакчу, Бабадаг, Мачин, запорожский десант овладел городом Гирсово. Отважный командир сечевиков Седловский в этих боях был ранен и вскоре скончался.

В 1772 г. завершилась война с поляками. Россия договорилась с Австрией и Пруссией, они тоже ввели войска в Речь Посполитую, сопротивление было окончательно подавлено и состоялся первый раздел Польши. К России отошли православная Белоруссия, Подолье, Волынь. Да и Турция была совершенно измочалена, согласилась на переговоры. Однако в Стамбуле породило новые надежды восстание Пугачева, османы стали упорствовать, отвергать русские требования. И пришлось их склонять к миру новыми ударами.

С войсками, переброшенными из Польши, прибыл и Суворов. Он и на Дунае умело использовал казаков. Например, посылал их выманить вентерем турок с укрепленных позиций. Но однажды донцы его подвели. Впрочем, и выручили. На день св. Георгия-Победоносца они крепко выпили, и утром 400 спагов ворвались вдруг в русский лагерь, 30 из них поскакали к палатке Суворова. Но рядом на копне сена спал есаул Захарий Сенюткин, бросился с несколькими казаками на помощь генералу и отбил турок. Суворов потом обнял Сенюткина перед строем: «Спасибо, чудо-богатырь! Ты спас меня от верной гибели!» А во время рейда на Туртукай выручать Суворова довелось запорожцам. Когда он переправился за Дунай, турки прислали флотилию, блокировавшую его с тыла. Но своевременно подоспели 20 лодок полковника Ивана Дуплича и заставили неприятельские суда убраться. Через две недели Дуплич погиб в бою под Силистрией.

В этой войне ярко взошла звезда Федора Петровича Денисова. Он был простым казаком, вырос на службе до есаула. Отличился в битве при Ларге, лично изрубив 7 татар, вскоре получил под команду полк. За одержанные победы был пожалован чином армейского подполковника, а турки его прозвали «Денис-паша». Одно его имя наводило ужас на неприятелей, в ходе войны его полк захватил 68 пушек, 108 знамен, 3 тыс. пленных, а уж скольких врагов положили в степях, вряд ли можно было сосчитать. Сражения завершились в 1774 г. подписанием Кучук-Кайнарджийского мира, по которому Россия получала земли между Днепром и Бугом, Кинбурн, ряд крепостей в Крыму, право черноморского плавания. Турция признала независимость Крыма и Грузии.

Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |

О традициях |

В. Е. Шамбаров, 2006.

«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»

О традициях

Факты свидетельствуют: на историческую арену казачество вышло весомой силой, в значительной мере сложившейся общностью, с уже сформировавшимися традициями — братства, самоуправления, самоорганизации, казачьего обычного права. Такой комплекс традиций никак не мог возникнуть сразу, случайным образом. И можно показать, что он вырабатывался в течение долгого времени, веками. Например, обычаи воинского круга были присущи многим древним народам — германским, славянским, есть версия, что и у скифов цари выбирались на кругу. Но от древнерусского веча и земских сходов Средневековой Руси казачий круг значительно отличался как по ритуалу, так и по функциям. Он был не только избирательным, но и высшим законодательным, административным и судебным органом с огромными полномочиями.

Как уже отмечалось, слово «казак» сарматское. И атаманская булава тоже пришла к казакам от сарматских народов. У них она являлась символом власти князей и военачальников, «булавы вождей» считаются у археологов характерной особенностью сарматских погребений. А само слово «атаман» северное, оно встречается в новгородских документах. И пришло от варягов, т.е. балтийских русов. В их языке было много германизмов, и «ватт-ман», «атта-ман» называли предводителей варяжских дружин, что означало «отец-витязь», «отец-муж». Отсюда и казачье «батька-атаман». От этого же народа перешел обычай запорожцев брить голову, оставляя оселедец — у русов оселедец считался признаком знатного рода. Лев Диакон, описывая князя Святослава, упоминает и одну серьгу в ухе. У казаков она означала единственного сына у матери — каковым и являлся Святослав.

Слово «есаул» — тюркское, «хорунжий» — польское, «писарь», «сотник», «судья» — русские. А среди казачьих законов, как уже отмечалось, встречаются и такие, которые действовали еще в начале нашей эры. То есть обычаи, терминология формировались постепенно, заимствуясь от разных народов. Но они отнюдь не случайны. Казаки и их предки почти всегда жили в экстремальных условиях. Для которых такие традиции оказывались оптимальными. Без братства, взаимопомощи было нельзя. Оптимальным являлся и обычай самоорганизации. Ведь любой народ можно покорить или рассеять, если разбить его войско, убить или пленить князя, хана — и обезглавленная, беззащитная общность капитулирует или развалится. Но казаки сами по себе в своей совокупности были войском! И даже если в столкновении с врагом большинство погибнет, но уцелеет хотя бы трое, то они и будут войском. Могут составить круг, выбрать нового атамана и станут костяком для восстановления своей общности. Откуда и пословица «казачьему роду нет переводу».

В дореволюционной и советской историографии была внедрена теория, будто казачество составилось из беглых крепостных и староверов. Но почему-то никто из авторов таких утверждений не счел нужным задуматься, что до 1593 г. крепостного права на Руси не существовало, любой крестьянин имел право легально уйти от помещика на Юрьев день. Церковный же раскол случился в середине XVII в. Казачество сформировалось задолго до этих дат. Да и куда стал бы бежать крестьянин? В татарский плен? Дикое Поле потому и значилось «диким», что без умения владеть оружием, без организации и навыков выжить здесь было невозможно. И привычного хозяйства крестьянин тут никак не смог бы вести.

Существуют и гипотезы, что казаки составились из тех, кто удрал от царских репрессий, из беглых преступников, из шаек разбойников, выходивших в степь пограбить. Эти версии также не выдерживают критики. Разве правдоподобно, чтобы пострадавшие и обиженные в России проявляли такую верность ей, отдавали за нее жизни? Скорее, сомкнулись бы с ее врагами, как и поступали эмигранты в эпоху Ивана Грозного, некрасовцы и т.п. Наконец, попробуйте представить, возможно ли братство и общая спайка между разномастными разбойничьими бандами? А ведь у казаков это было объединяющим началом — братьями считали друг друга казаки Дона, Днепра, Яика, Терека.

Да, казачество интенсивно пополнялось извне. Но за счет кого? В основном — жителей приграничья, привычных к условиям военного быта. Примыкали и просто удальцы, «руку правую потешить», удачи поискать. Давали приток постоянные татарские набеги. Если степняки сожгли деревню, перебили и угнали близких, уцелевший мужик уходил в казаки. У него с татарами были теперь свои счеты. Как и у тех, кто бежал из плена. Впрочем, присутствовал и «разбойный элемент». Например, новгородские ушкуйники. Когда Иван III присоединил Новгород, переселив в другие земли часть его жителей, взял под контроль Верхнюю Волгу и Север, прежний промысел ушкуйников стал невозможен. И они подались в казачью среду. Видный исследователь истории Терека, Н.Н. Великая, приводит многочисленные доказательства присутствия в казачьей культуре новгородских элементов.

Но, повторюсь, разрозненные группы и одиночки сплотиться в единое явление под названием «казачество» никак не могли бы. А традиции казаков, хоть и имели местные отличия, но их главная основа является общей для всех рек и Войск! И как раз эти традиции становились индикатором принадлежности к казачеству, базой для его формирования. Значит, были и носители традиций. Ими являлись остатки «изначального», древнего казачества. Они и стали костяком, обраставшим новыми людьми, но обеспечивавшим общность и духовное единение. Как и адаптацию к специфическим условиям существования. В XVI—XVII вв. любой пришлый сперва становился «товарищем» старого казака. Который выступал его наставником, опекуном. И лишь прижившись, зарекомендовав себя, человек признавался полноправным казаком.

Еще раз коснемся и сказок о том, будто казаки в ту пору не женились. Разумеется, летописи и переписка царей их жен не упоминают, в документах подобного уровня такие вещи никогда не фиксировались. Но никаких законов о безбрачии у казаков не существовало, они не были ни аскетами, ни извращенцами. Запрет на связь с женщинами действовал только в походах, как и «сухой закон» — вполне здравые требования для поддержания дисциплины. На Дону в XVI в. неоднократно упоминаются сыновья казаков, потомственные казаки — а дети без жен, как известно, не получаются. В царской грамоте 1624 г. упоминается, что еще раньше, в XVI в., многие донцы имели семьи в российских окраинных городах. Польские источники сообщают о женах днепровских казаков, живших в Черкассах, Каневе, Киеве. Ян Сеннинский писал о казаках: «Женщины у них наравне с мужчинами участвуют в военных действиях». Предания гребенцов говорят, что они издревле жили семьями, часто умыкали на женитьбу девушек у горцев. О семьях сообщают и предания уральцев. А Назаров, сопоставивший прозвища яицких казаков, встречающиеся в документах XVI в., с данными переписей 1632, 1723 гг., метрическими книгами XIX в., выявил четкую преемственность — некоторые прозвища продолжали существовать, превращаясь в фамилии. Кстати, среди прозвищ XVI в. нередко встречается «болдыря» — а по казачьей терминологии так называли сына не-казака и казачки.

Другой вопрос, что многие казаки и впрямь оставались холостыми, не успевая обзавестись семьей из-за бурной и непоседливой жизни. Или становились вдовцами. Смертность была высокой, а опасность подстерегала каждый час. Один удачный налет на городок, когда казаки в походе — и они остались без жен и детей. Иностранцы посещали Дон уже позже, в начале XVII в. И в своих описаниях отмечали очень большую свободу казачек, их красоту, силу, выносливость, чистоту и опрятность жилищ. Рассказывали и о брачных обычаях. Церквей и священников тут еще не было, и жених приводил невесту на майдан. Атаман перед лицом всех казаков спрашивал молодых, любы ли они друг дружке, и объявлял мужем и женой. Легким был и развод — казак и его супруга снова приходили на майдан, муж свидетельствовал, что она была хорошей женой, но любви больше нет. И слегка отталкивал ее от себя. После чего другой холостяк был вправе накрыть ее полой зипуна, предлагая себя в мужья.

Обычаи, кстати, весьма архаичные и не славянские. На Руси развод был возможен только при уходе одного из супругов в монастырь. Впрочем, и в других вопросах отношение казаков к религии имело свою специфику. В России той эпохи чрезвычайное внимание уделялось внешним атрибутам: постам, регулярному посещению храмов, ритуалам праздников и т.п. Казаки были очень набожны, но выполнять эти требования попросту не могли. Как соблюдать посты, если хлеб покупной и не всегда есть, а основу питания составляют мясо и рыба? Священнослужители иногда имелись, но были и из расстриг, беглых монахов. Это считалось нормальным, где других взять? Иногда навещали священники, командированные Крутицкой епархией. Но часто их обязанности выполняли «уставщики», избранные из своей среды — те, кто лучше знает молитвы. Исповедовались им же или друг другу. А перед боем прикусывали кончик собственной бороды — полагали, что это в какой-то мере заменяет причастие.

Была распространенной и такая форма покаяния, как обеты. Искупаться на Крещение, сделать вклад в монастырь. По обетам казаки периодически отправлялись на богомолье в монастыри — то в близлежащие, а то и в далекие, например, на Поморский Север. «Отмаливали грехи», после чего возвращались к привычному образу жизни. Но если, скажем, купец Афанасий Никитин, будучи за границей, не имел возможности соблюдать посты и службы, сбился с календаря церковных праздников и был от этого в ужасе — писал, что теперь его душа наверняка погибла, то казаки так не считали. Они пребывали в уверенности, что служат Богу по-своему, защищая православных людей от басурман. И Господь это учтет. Таким образом, вырабатывалось осознание себя воинами Христовыми. Не в качестве гордыни или претензий на исключительность, а как констатация факта. Воины Христовы, а уж Он разберет, кто достойно послужил Ему, а кто оказался нерадивым.

Вера стала и одним из краеугольных камней традиций. А вторым была воля. Но здесь надо обратить внимание, что в XIX в. либералы произвели подмену понятий, внедрив вместо «воля» — «свобода». Идеализировалась «борьба за свободу», этот термин стал подразумеваться заведомым благом и противопоставлялся «рабству». А в таком контексте как же не согласиться? Однако в XVI—XVII вв. на Руси слово «свобода» применялось очень редко. В ходу был термин «воля». Который совпадает со «свободой» лишь в одном из значений, а в других расходится. Понятие «свобода» чисто механическое. Так, в физике говорят о «степенях свободы». Одна степень — способность частицы телепаться вдоль одной оси, две степени — по двум осям, три — по всем направлениям, четыре — тело вдобавок может вращаться вокруг одной оси, пять — вокруг двух осей, шесть — если способно перемещаться в пространстве и кувыркаться как угодно… Термин «воля», в отличие от «свободы», включает в себя целенаправленное, осмысленное начало. Говорят — «моя воля». (В том числе, если сочтено нужным, и воля на то, чтобы ограничить свою свободу). Данное понятие включает и усилие по достижению цели — «волевое усилие», «силу воли». Наконец, оно имеет много уровней. Есть воля одного человека, воля коллектива — которая выше воли индивидуума, есть и Божья Воля…

«Свобода», доведенная до абсолюта, дает анархию, хаос. То бишь, царство лукавого. Воля — нет. Для нее идеалом будет случай, когда воля отдельного человека совпадает по направлению с волей коллектива и с Божьей Волей. И слово «рабство», на самом-то деле, антоним не для «свободы», а для «воли». Невольник — человек, не способный действовать по своей воле. В наше время можно привести массу примеров, когда люди, юридически вполне свободные, утрачивают собственную волю и живут по манипуляциям пропаганды, бездумно следуют в русле навязанных им стандартов и ценностей. И вот эту разницу важно учитывать для правильного понимания психологии казачества и его истории.

Последующие исследователи внесли и искажение другого порядка — отождествление казаков с легкой конницей. То есть с родом войск. И в итоге ряд современных ученых договаривается до вывода: дескать, в современной войне легкая конница не нужна, поэтому и казачество не имеет будущего. Однако в действительности казаки были конницей далеко не всегда. Изначально они были пехотой и десантниками. Для табунов нужны пастбища, а степь еще принадлежала татарам. В кавалерийских боях с крупными отрядами степняков шансов на победу у казаков было мало. Как и на то, чтобы уйти на конях от татарской погони. Лошади имелись у служилых казаков — для разъездов, сторожевой службы. Вольные казаки тоже умели ездить верхом (как и все тогдашние русские), но использовали коней ограниченно — находясь на службе, для отдельных рейдов и дальних переездов (для чего их угоняли у татар). А главным транспортным средством являлась лодка. И операции чаще всего осуществлялись на лодках. Скрытно подплыть, внезапно высадиться, ударить, а потом отчалили — и попробуй достань на воде. И исчезли в сплетениях рек и проток.

Основной тактикой была стрелковая. Казаки учились владеть оружием с детства и славились исключительной меткостью. Что и не удивительно, ведь пропитание добывали охотой. Причем в середине XVI в. огнестрельное вооружение применялось еще не слишком широко, но казаки всеми силами стремились обзавестись им — захватить, купить, выменять. И выделялись именно как мастера «огненного боя», оснащенность им была в среднем выше, чем в российской или европейских армиях. В морских столкновениях или при десантировании один борт лодки стрелял, другой перезаряжал ружья. Сметали врага огнем, а потом бросались в сабли.

А на суше казаки проявляли себя отличными фортификаторами. Первым делом старались огородиться, очень быстро возводили «острожки» (иностранцы называют их «фортами»). Или «засекались» завалом срубленных деревьев, делали кольцо из телег. Провоцировали противника на атаку, из-за укрытий косили пулями и стрелами, а потом довершали дело решительной контратакой. Подобную роль играли и укрепления казачьих городков. Преодолеть их вражеская конница не могла. А спешившись, татары в значительной мере теряли боевые качества. Казаки отстреливались, наносили им урон. А вести планомерную осаду, глядишь, и не станут — добыча небольшая, а серьезные потери гарантированы. Своя «табель о рангах» — атаманы, есаулы, старшины, формировалась у казаков независимо от государственной службы. Она тоже диктовалась жизнью: чтобы при необходимости быстро сорганизоваться, определить, кто из наличных казаков возглавит отряд.

Ну и в заключение коснемся еще одного вопроса. Древние касоги были отдельным неславянским народом (точнее, группой племен). Но они смешались с бродниками, приняли Православие, пошла широкая подпитка за счет русских, украинцев. Что же получилось? Этнос? Субэтнос? Впрочем, тут встает еще одна проблема… Выясняется, что до сих пор не существует однозначной формулировки, а что же это такое? Все определения этноса и субэтноса, сделанные различными учеными авторами, опровергнуты другими авторами, не менее учеными! Как ни парадоксально, современная наука не установила даже четких признаков, по которым выделяется этнос. Государственность? Нет. Существует множество народов, никогда не имевших своей государственности. Происхождение от общих предков? Опять нет. Оно никогда не может быть полностью общим. И наоборот, общие предки могут оказаться у разных этносов. Потому что любой народ формируется из множества компонентов, да и продолжает вбирать в себя те или иные «добавки» все время своего существования. Это характерно и для русских, и для французов, немцев, турок, американцев…

Казалось бы, однозначный признак — язык… И снова нет! По данному признаку мы должны были бы признать одним народом португальцев и бразильцев. Или испанцев, мексиканцев, кубинцев, филиппинцев. По этому признаку нам пришлось бы признать народом воров, «ботающих» по-фени. Вместе с тем нам пришлось бы считать, что нет немецкого народа, поскольку наречия разных германских земель очень сильно отличаются. Что нет грузинского этноса — там тоже диалекты настолько разнятся, что жители соседних долин могут друг друга не понимать. И что нет еврейского народа — у него много языков: иврит, идиш, английский, русский и др. Так по каким же все-таки признакам выделять народ? Единственный непротиворечивый ответ пока что дал Л.Н. Гумилев — по стереотипам мышления и поведения, по своей традиционной психологии. И это действительно так. В одной и той же жизненной ситуации представители различных этносов поступят по-разному. На один и тот же внешний фактор отреагируют не одинаково. Допустим, похвала телесных прелестей жены, высказанная французу, будет воспринята как комплимент, а высказанная грузину — как оскорбление. Над шуткой, смешной для русских, не засмеется американец, он ее просто не поймет. А то, над чем будет ржать американец, покажется русскому пошлым и плоским.

При этом происхождение не всегда играет определяющую роль. Человек вполне может переходить из «системы координат» одного народа в систему другого. Так, о семье одного знакомого, переехавшего в США, мне довелось услышать любопытное высказывание: «У его старшей дочки наша, русская улыбка, а у младшей уже типично американская». Важную роль в таких случаях играет самоосознание человеком принадлежности к той или иной общности: кто для него «свои», а кто «чужие». Младшей девочке оказалось легче осознать себя «настоящей американкой», и она быстрее переняла иноземные стереотипы поведения. Точно так же «обрусевали» немцы, шотландцы, татары, когда порывали с прежней родиной и переходили на службу в Россию, навсегда связав себя с ее обычаями и системами ценностей.

И вот если руководствоваться критериями Л.Н. Гумилева, то казачество, выработавшее свою особую психологию, традиции, поведенческие стереотипы, действительно приобрело признаки народа. Однако и отдельным этносом не стало. С русскими казаков связывало Православие. А по понятиям той эпохи «православный» было тождественно слову «русский». Православные украинцы тогда называли себя «русскими». И человек любой нации, принимая православное крещение, становился «русским», с ним обращались как с полноправным русским. То есть казачество стало субэтносом, «народом внутри народа». Впрочем, ведь и сам по себе великорусский этнос, в XV—XVI вв. только еще формировался, объединяя в одно целое значительно отличавшиеся общности московитян, новгородцев, рязанцев, смолян, севрюков, финские племена мерян, муромы, чуди, служилых татар, «литву» и т.д.

Но при слиянии особенности всех этих компонентов стирались, а у казаков, наоборот, утверждались и укреплялись. Почему? Тут надо учитывать, что образование любого нового народа — процесс не только благотворный, но и отнюдь не безболезненный. Самые активные, энергичные люди могут противиться «унификации». Они становятся тормозом на пути объективного процесса и, как правило, погибают — это происходило в феодальных и религиозных междоусобицах Западной Европы, Арабского халифата, Индии, Балканских стран. Однако в условиях России нашлась готовая древняя структура — казачество, которая нуждалась именно в таких людях! Вбирала их в себя. И им она вполне подходила, они дали старой форме новое наполнение. Таким образом формирование великорусского этноса и казачества шло одновременно, было «двуединым» процессом. Случай в мировой истории уникальный, оттого и не удается втиснуть казаков в какую бы то ни было «стандартную» классификацию. Особенностью «двуединого» процесса стало и то, что казаки не отделяли себя от Российского государства (как следовало бы по версии о «беглых» — из самой психологии эмигрантов), а, напротив, крепили связи с ним. И еще одним краеугольным камнем казачьих традиций стал российский патриотизм.

Метки: казаки казачество армия воины традиции атаманы история |

КАЗАКИ БЕРУТ ПЕКИН |

В. Е. Шамбаров, 2006.

«КАЗАЧЕСТВО Путь воинов Христовых»

КАЗАКИ БЕРУТ ПЕКИН.

Николай II, вступивший на престол в 1896 г., не обладал твердостью и решительностью отца. Старался действовать помягче, без конфликтов. И… пошел на поводу «общественности». Снова осмелела либеральная пресса, из всех щелей полезли наверх масоны. Нет, сам царь либералом не был, но под нажимом окружения шел им на уступки. Частные, вроде по мелочам. И характерно, что уже в 1896 г. был восстановлен милютинский закон, разрешавший иногородним селиться в Казачьих Войсках. И снова хлынули. Нанимались батраками к помещикам, богатым казакам, устраивались ремесленниками в городах и станицах, рабочими на шахтах, заводах. Арендовали войсковые и станичные земли. Да и среди казачьих офицеров большинство были бедны, получали значительные паи или наделы в частную собственность, а поднять эту землю не могли, поэтому сдавали в аренду.

И если, например, в Кубанском Войске с 1880 по 1890 г. в связи с «контрреформами» Дондукова-Корсакова доля иногородних снизилась с 43,8 до 38,7 %, то к 1900 г. она подскочила до 56,8 % [118]. Число иногородних превысило количество казаков. Результаты были негативными. С одной стороны, поток извне ухудшал положение казаков. Снижалось паевое довольствие. Уже не хватало земли для выпаса станичных табунов. А цены росли, и с 1900 г. для казаков, призываемых на службу, царь был вынужден ввести пособия в 100 руб. на покупку коня. Но, с другой стороны, и положение иногородних было тяжелым, они завидовали казакам, относились к ним неприязненно. Таким образом в Войсках возникли «мины замедленного действия».

А либеральная и масонская агитация, заражая умы, закладывала другие «мины» по всей стране. Но этому пока не придавалось должного значения. Россия выглядела несокрушимой. Она находилась на пике могущества. Покрывалась сетью заводов, фабрик, железных дорог. Занимала первое место в мире по производству хлеба, но вошла и в число ведущих промышленных держав. Строила мощный флот, перевооружала армию. В частности, казаки получили лучшие в мире на то время трехлинейные винтовки Мосина, револьверы Нагана, появились первые пулеметы Максима. Казачья артиллерия переходила на скорострельные орудия. И вооружаться было действительно не лишне. Заносчиво вела себя Англия. Все более откровенно бряцала оружием Германия — и удержать ее от войны временно удалось лишь заключением союза России и Франции. Николай II попытался решить проблему более основательно. Именно он был первым, кто предложил создать систему коллективной безопасности, механизмы мирного урегулирования конфликтов. По его инициативе в Гааге были созваны мирные конференции, учрежден международный арбитражный суд. Но… тогдашний Запад подобные шаги саботировал. Счел признаком слабости России. Над царем смеялись.

С Востока угроз, вроде бы, не предвиделось. У сибирского казачества после присоединения Средней Азии служба стала вообще спокойной. Отбивать наскоки кочевников уже не приходилось. А везти сибиряков служить в другие края считалось далеко и дорого. Да и не требовалась в армии дополнительная конница. И сибирских казаков использовали для гарнизонной, полицейской службы, в качестве сельской стражи, для этапирования ссыльных, охраны приисков, мест заключения. Но в Забайкалье и на Дальнем Востоке обстановка была иной. Внедрение западных держав и распространение наркотиков в Китайской империи привели ее в упадок. Государственная власть ослабела, в провинциях верховодили преступные группировки. Местная администрация сладить с ними не могла, а чаще контролировалась ими. Расплодились шайки хунхузов, которые стали совершать нападения и на русскую территорию. Да и контрабандисты теперь примыкали к мафиям, были отлично организованными, вооруженными. И у казаков-забайкальцев, амурцев, уссурийцев, солдат пограничной стражи (они вооружались и организовывались по образцу казаков) служба была действительно боевой. С постоянными стычками, перестрелками, погонями, выслеживаниями.

В 1895 г., пользуясь слабостью Китая, на него напала Япония. Разгромила армию, захватывала территории. Но вступились Россия и Франция. Под их давлением японцам пришлось вывести войска. А Россия за покровительство получила от китайцев в долгосрочную аренду Ляодунский полуостров, где начала строить Порт-Артур. Получила и разрешение на строительство через Маньчжурию экстерриториальной Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), значительно сокращавшей путь между Забайкальем и Приморьем. Однако эти приобретения вызвали и пагубные последствия. Япония затаила камень за пазухой. А для китайцев русские стали такими же «белыми» врагами, как англичане и французы.